9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penhaligon Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Flavia de Luce

- Sprache: Deutsch

Wer Wednesday Addams als Ermittlerin liebt, kommt an Flavia de Luce nicht vorbei.

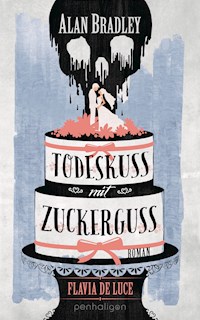

Die zwölfjährige Chemikerin und Spürnase Flavia de Luce hat gemeinsam mit Dogger, dem treuen Diener der Familie, ein Detektivbüro gegründet. Doch rechnen die beiden nicht damit, dass ihr erster Fall ausgerechnet auf der Hochzeit von Flavias Schwester Feely auf sie wartet. Nach einer turbulenten Zeremonie mit einem vermissten Trauzeugen soll das Anschneiden der riesigen, wunderschön verzierten Torte einer der Höhepunkte der Feier werden. Doch kaum hat die Braut das Messer angesetzt, erklingt ein markerschütternder Schrei – denn aus dem ersten Tortenstück ragt ein abgetrennter Finger …

Diese außergewöhnliche All-Age-Krimireihe hat die Herzen von Lesern, Buchhändlern und Kritikern aus aller Welt im Sturm erobert!

Die »Flavia de Luce«-Reihe:

Band 1: Mord im Gurkenbeet

Band 2: Mord ist kein Kinderspiel

Band 3: Halunken, Tod und Teufel

Band 4: Vorhang auf für eine Leiche

Band 5: Schlussakkord für einen Mord

Band 6: Tote Vögel singen nicht

Band 7: Eine Leiche wirbelt Staub auf

Band 8: Mord ist nicht das letzte Wort

Band 9: Der Tod sitzt mit im Boot

Band 10: Todeskuss mit Zuckerguss

Außerdem (nur) als E-Book erhältlich:

Das Geheimnis des kupferroten Toten (»Flavia de Luce«-Short-Story)

Alle Bände sind auch einzeln lesbar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Buch

Die zwölfjährige Chemikerin und Spürnase Flavia de Luce hat gemeinsam mit Dogger, dem treuen Diener der Familie, ein Detektivbüro gegründet. Doch rechnen die beiden natürlich nicht damit, dass ihr erster Fall ausgerechnet auf der Hochzeit von Flavias Schwester Feely auf sie wartet. Nach einer sehr turbulenten Zeremonie mit einem vermissten Trauzeugen soll das Anschneiden der riesigen, wunderschön verzierten Torte einer der Höhepunkte der Feier werden. Doch kaum hat die Braut das Messer angesetzt, erklingt ein markerschütternder Schrei – denn aus dem ersten Tortenstück ragt ein abgetrennter Finger …

Autor

Alan Bradley wurde 1938 in der kanadischen Provinz Ontario geboren. Nach einer Laufbahn als Elektrotechniker, zuletzt als Direktor für Fernsehtechnik an der Universität von Saskatchewan, zog Alan Bradley sich 1994 aus dem aktiven Berufsleben zurück, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Mord im Gurkenbeet war sein erster Roman und der viel umjubelte Auftakt zu seiner weltweit erfolgreichen Serie um die außergewöhnliche Detektivin Flavia de Luce. Alan Bradley lebt zusammen mit seiner Frau Shirley auf der Isle of Man.

Von Alan Bradley bereits erschienen

Mord im Gurkenbeet · Mord ist kein Kinderspiel · Halunken, Tod und Teufel · Vorhang auf für eine Leiche · Schlussakkord für einen Mord · Tote Vögel singen nicht · Eine Leiche wirbelt Staub auf · Mord ist nicht das letzte Wort · Der Tod sitzt mit im Boot

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Alan Bradley

FLAVIA DE LUCE

Roman

Deutsch von Gerald Jung und Katharina Orgaß

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The Golden Tresses of the Dead« bei Delacorte Press, New York.

Das Sonett 68 von William Shakespeare wird in der deutschen Übersetzung von Schlegel-Tieck/Max J. Wolff wiedergegeben (zitiert nach: http://gutenberg.spiegel.de/buch/sonette-2186/68).

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright der Originalausgabe © 2019 by Alan Bradley

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Dr. Rainer Schöttle

Umschlaggestaltung und -illustration: Melanie Korte, Inkcraft

AF · Herstellung: sam

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-24255-8V004

www.penhaligon.de

Für Shirley in Liebe: zuerst, zuletzt und immer

So ist sein Bild ein Blatt aus alten Tagen,Da Schönheit wie die Blume wuchs und schwand,Bevor der Fälschung Zeichen ward getragenUnd Stätte auf lebend’ger Stirne fand;Da man noch nicht das Recht der Gräber stahl,Den Toten ihre goldnen Locken raubte,Um sie im Leben noch ein zweites MalAls Schmuck zu winden einem andern Haupte.Die heilige Vergangenheit, sie lebtNur noch in ihm, der prunklos, treu und schlichtAus fremdem Grün nicht seinen Sommer webt,Aus altem Raub nicht neue Schönheit flicht.Durch ihn als letztes Muster werde klarDer falschen Kunst, was einst die Schönheit war.

William ShakespeareSonett 68

1

Ich würde gerne von Anfang an klarstellen, dass ich ein überdurchschnittlich intelligentes Mädchen bin. Manche Menschen besitzen nun mal außergewöhnliche Begabungen – Violet Cornish kann zum Beispiel die Melodie zu »Stille Nacht, heilige Nacht« furzen, und ich bin eben mit der Gabe des logischen Denkens gesegnet. Man wird, wie mir Violet sicher zustimmen würde, schon mit seinem Talent geboren und perfektioniert es dann durch möglichst viel Übung.

Die zahlreichen Gelegenheiten, bei denen mich die Polizei schon um meinen Rat ersuchte, hatten meine auch vorher schon beachtlichen kriminalistischen Fähigkeiten so weit vervollkommnet, dass es nur folgerichtig war, einen Beruf daraus zu machen. So hatte ich gemeinsam mit Dogger, dem Hausdiener, Gärtner und überhaupt Mädchen für alles meines verstorbenen Vaters, ein kleines Detektivbüro eröffnet, dem wir, um möglichst seriös zu klingen, den Namen »Arthur W. Dogger & Partner« gegeben hatten.

Dass unser erster Fall sich sozusagen gleich vor der Haustür abspielen würde, konnten wir nun wirklich nicht ahnen.

Doch ich greife vor. Fangen wir ganz von vorn an.

Die Hochzeit meiner Schwester Ophelia wurde nur ein wenig getrübt, weil jemand, als die Braut in ihrer schlichten Schönheit den Mittelgang der alten Kirche entlangschwebte, rüde rief: »Hubba-hubba, ding-ding, zwanzig Jahr’ in Sing-Sing!« Der Übeltäter war Feelys ehemaliger Verehrer Carl Pendracka. Sein amerikanischer Akzent verriet ihn.

Wir taten alle so, als hätten wir nichts gehört, nur meine mondgesichtige Cousine Undine stieß ihr typisches lang gezogenes, sabberndes Kichern aus, bei dem man immer an eine Herde Kannibalenkühe denken musste.

Deutlich ärgerlicher war, dass kurz darauf, in dem entscheidenden Augenblick, als der Vikar die Gemeinde fragte: »Wer einen gewichtigen Grund vorbringen kann, warum dieses Paar nicht den Bund der Ehe eingehen soll, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen …«, einer der geschnitzten, bemalten Engel an der Decke plötzlich mit der Piepsstimme einer bekannten Zeichentrickfigur krähte: »Hier! Ich! Polizei!«

Das war natürlich ebenfalls Undine, die aus schierer Langeweile ihre Bauchrednerkünste ausprobierte, die sie nach den Anleitungen aus einem billigen Heftchen gelernt hatte.

Abgesehen davon – und natürlich den menschlichen Überresten – war es eine schöne Zeremonie.

Sie war ja auch von langer Hand vorbereitet worden. Angefangen hatte es mit dem Kuchen.

»Der Kuchen für eine Hochzeit muss mindestens ein halbes Jahr vor der Zeremonie in Auftrag gegeben werden«, hatte Mrs Mullet verkündet und mit dem teigverklebten Holzschaber vor meiner Nase herumgewedelt. »Sonst ist die ganze Ehe vergiftet.«

Vergiftet? Schon hatte sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit.

»Was für ein Gift meinen Sie denn?«, fragte ich.

»Das schlimmste, was es gibt. Das Gift, immer alles erst auf den letzten Drücker zu erledigen. Denk bloß an Lucy Havers – die hat es geradezu drauf angelegt. Hat ihren Kuchen erst am Tag vor der Hochzeit in Hinley backen lassen … und wie es dann mit ihr ausging, ist ja allgemein bekannt.«

Ich zog wie als eine stumme Frage die Augenbrauen hoch.

»Ihr Mann, einer von den Simmons-Jungs, ist mit so ’ner kleinen Sahneschnitte aus der Konditorei durchgebrannt, kaum dass die beiden aus den Flitterwochen in Hastings zurückwaren.«

»Ich wäre an seiner Stelle lieber mit einem Apfelkuchen durchgebrannt«, sagte ich und tat so, als hätte ich nichts verstanden – eine Taktik, die ich zunehmend anwenden muss, um mir den Ruf des naiven Kindes zu erhalten.

Es klappte. Mrs Mullet schmunzelte. »Jedenfalls muss der Früchtekuchen für ’ne Hochzeitsgesellschaft ein halbes Jahr vor seinem großen Auftritt bestellt werden«, kehrte sie zum Thema zurück. Wenn man Mrs Mullets Redefluss nicht unterbrach, entschlüpfte ihr so manche nützliche Information. Ich holte mir einen Stuhl und war ganz Ohr.

»Wie wenn man so’n Schlachtschiff auf Kiel legt«, fuhr sie fort. »Da darf man die Kommandobrücke auch erst verlassen, wenn der Feind in Sicht kommt.«

»Und wer ist in diesem Fall der Feind?«, wollte ich wissen. »Der Bräutigam?«

Mrs Mullet legte verschwörerisch den Zeigefinger an die Nase. »Das muss jede Frau selber rausfinden«, sagte sie und klopfte sich an den Nasenflügel, was einen schaurig dumpfen Laut erzeugte. Sie senkte die Stimme. »Und bis dahin braucht sie die Hilfe aller guten Mächte, um die Alten fernzuhalten.«

Gute Mächte? Die Alten? Allmählich wurde es spannend. Erst ging es um Gift und jetzt um übernatürliche Wesen. Dabei war es erst kurz vor zehn!

Mrs Mullet kratzte den Teig aus der Schüssel auf ein rundes Backblech.

»Ich helfe Ihnen«, sagte ich rasch und wollte die Herdklappe öffnen.

»Warte!«, sagte sie ungewohnt streng. »Immer der Reihe nach. Leg erst noch ’ne Handvoll Reisig aufs Feuer.«

Als wäre ich begriffsstutzig, schob sie nach: »Aus dem Korb da«, und zeigte zu allem Überfluss mit dem Löffel darauf.

Der Weidenkorb neben dem Herd war zur Hälfte mit ineinander verhedderten dünnen Zweigen gefüllt. »Lass Wasser in den Spülstein laufen«, kommandierte Mrs Mullet. »Das Reisig muss schön feucht sein.«

Ich tat wie geheißen.

»Geht es um den Dampf?« Aber wie sollte der Dampf aus der Feuerkammer in die Backröhre gelangen?

»Auch«, antwortete Mrs Mullet nur knapp, als ich die angefeuchteten Zweige in den Herd warf. »Aber nicht nur.«

Der Finger lag wieder an der Nase.

»Vielleicht brauchen wir ja noch einen Abwehrzauber? Gegen den Feind oder so?«, riet ich auf gut Glück.

»Ganz recht, Schätzchen. Haselnuss und Weißdorn. Eigenhändig im Gibbet Wood gesammelt. Fehlt nur noch eine letzte Zutat, dann können wir den Kuchen reinschieben.«

Sie zog einen kleinen Zweig mit Nadeln dran aus der Schürzentasche. »Rosmarin!«, rief ich. Dieses Kraut wuchs bei uns im Küchengarten.

»Ganz recht, Schätzchen«, sagte Mrs Mullet wieder, als sich der würzige Geruch in der warmen Küche ausbreitete. »Der Rosmarin soll Miss Ophelia an ihr Zuhause und an alle, die sie lieb haben, erinnern. Darum kommt Rosmarin nicht nur zum Kuchen in den Herd, sondern auch in ihren Brautstrauß. Außerdem hält er die Kobolde fern.«

»Ich dachte immer, Rosmarin kommt bei Beerdigungen zum Einsatz.«

Das wusste ich, weil Daffy andauernd Shakespeare zitierte.

»Ganz genau, Schätzchen. Bei Beerdigungen und bei Hochzeiten. Rosmarin ist immer nützlich, deshalb haben wir ihn ja auch im Garten. Wenn er für eine Hochzeit gebraucht wird, wird er mit Duftwasser getränkt, in den Brautschleier gesteckt und in den Brautstrauß geflochten. Für eine Beerdigung wird er mit Regenwasser befeuchtet und in das offene Grab auf den Sarg geworfen. Ins Leichentuch steckt man auch ein paar Zweiglein. Wenn es eins gibt … was sich allerdings heutzutage, wo die Bestattungsunternehmer für das Tuch ’ne Extragebühr berechnen, kaum noch einer leisten kann.«

»Und was hat es mit den Haselnusszweigen auf sich?«, fragte ich.

»Die sorgen für Kindersegen.« Auf einmal war ihre Miene todernst.

Arme Feely, schoss es mir durch den Kopf. Eben noch hatte sie vergnügt oben in ihrem Zimmer gesessen und sich vor dem silbernen Handspiegel ihre Mitesser ausgedrückt, ohne zu ahnen, dass die Köchin des Hauses bereits mit ihrem Schicksal spielte. Beinahe tat mir meine Schwester leid.

»Aber jetzt hör auf, mich zu löchern«, sagte Mrs Mullet energisch. »Ich muss noch vier Böden backen, und dann wollt ihr ja auch noch was zum Abendessen kriegen.«

»Und der Weißdorn?«, fragte ich rasch, obwohl ich die Antwort kannte. Manche Leute glauben – ich natürlich nicht –, dass Weißdorn, beziehungsweise seine Früchte und Blüten, den Gestank der Großen Pest in London konserviert hätten. Als Wissenschaftlerin weiß ich selbstverständlich, dass sowohl die Früchte als auch die Blüten dieses Strauchs eine beträchtliche Menge Triethylamin enthalten, was für den Verwesungsgestank sorgt.

»Lass gut sein«, erwiderte Mrs Mullet kurz angebunden. »Wer keine Fragen stellt, kriegt auch keine Lügen aufgetischt.«

Das war ihre Standardantwort auf alle Fragen, die irgendwie mit den Bienchen und Blümchen zu tun hatten.

»Danke, Mrs M«, sagte ich fröhlich. »Genau das hatte ich mir schon gedacht.«

Wie gesagt … Hochzeiten sind gar nicht so unspannend.

Obwohl wir schon Herbst hatten, war St. Tankred verschwenderisch mit frischen Blumen geschmückt: Gelbe und rosafarbene Duftnarzissen und Löwenmäulchen, allesamt eigens für diesen Anlass von den Scilly-Inseln eingeflogen. Das hatte Feelys Patenonkel Bunny Spirling übernommen, ein guter Freund unseres verstorbenen Vaters. Feely hatte ihn auch gebeten, sie an Vaters Stelle zum Altar zu führen.

»Hoffentlich macht dein Bräutigam keinen Rückzieher«, hatte ich gesagt, als sie mir die Neuigkeit berichtet hatte.

»Schweig still, du eklige Geschwulst!«, hatte Feely gekontert. »Wie kommst du denn auf so etwas? Vielleicht siehst du mich nie wieder!«

»Von wegen! Zwei Dinge kehren im Leben stets zuverlässig zurück: eine verheiratete Schwester und der Mief aus dem Abfluss. Ehrlich gesagt, bevorzuge ich den Mief.«

Dabei zwinkerte ich Dieter verstohlen zu. Nicht, dass er noch dachte, ich hätte etwas gegen ihn. Schließlich soll man einen im Prinzip anständigen Kerl nicht auch noch dafür bestrafen, dass er die Hexe des Hauses zur Frau nimmt.

Aber zurück zur Hochzeit.

Kurz vorher war beinahe noch eine kleine Panik ausgebrochen, weil Dieters Trauzeuge zehn Minuten, bevor es losgehen sollte, immer noch nicht da war.

»Der kommt schon«, sagte Dieter beschwichtigend. »Reggie ist ein Ehrenmann.«

»So einer wie Brutus?«, war es Daffy rausgerutscht. Erst denken, dann reden – eine Weisheit, die meine Schwester nicht immer beherzigt.

Reggie Mould war der britische Pilot, der Dieter damals abgeschossen hatte. Damit war er letztendlich der Grund dafür, dass Dieter nach Kriegsende in England geblieben war. Die beiden waren dicke Freunde geworden, schließlich gehörten sie wie alle Piloten dem Geheimbund der Lüfte an.

Dieter nahm Daffy und mich beiseite. »Bitte macht nicht zu viel Aufhebens, wenn er kommt. Er ist Mitglied im Meerschweinchenclub.«

Wir sahen ihn verständnislos an.

»Nachdem er mich abgeschossen hatte, ist er selbst in seinem brennenden Flugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt. Er hat schwere Verbrennungen erlitten und lag ewig im Queen Victoria Hospital. Bestimmt habt ihr davon gelesen.«

Wir schüttelten die Köpfe.

»Dr. McIndoe hat mit seinen Hauttransplantationen wahre Wunder vollbracht …«

Seine Miene umwölkte sich.

»Trotzdem …«, setzte er hinzu und versank dann in Gedanken.

»Trotzdem sollen wir ihn nicht anstarren«, beendete ich den Satz geistesgegenwärtig.

Dieters Miene hellte sich schlagartig auf, er grinste übers ganze Gesicht. »Das habe ich gemeint!«, sagte er. »Ach … da kommt er ja schon.«

Ein alter grüner MG mit knatterndem Auspuff hielt vor dem Friedhofstor, und ein junger Mann schälte sich aus dem tief liegenden Fahrersitz.

Dann kam er über den Friedhof auf uns zugeschlendert.

»Tallyho!«, rief er fröhlich, als er Dieter erblickte.

»Horrido!«, antwortete Dieter.

Sankt Horridus, hatte er mir erklärt, war der Schutzheilige der Jäger und Kampfflieger.

Die beiden Männer umarmten einander schulterklopfend – wobei Dieter, wie mir auffiel, nicht zu fest klopfte.

»Als ich dich das erste Mal im Visier hatte, dachte ich, ich hätte dir den Garaus gemacht, aber das war ein Irrtum«, sagte Reggie lachend. »Jetzt bin ich hier, um die Sache zu Ende zu bringen.«

Dieter lachte gutmütig (das hatte er im Umgang mit meiner Schwester gelernt). »Darf ich dir meine Schwägerinnen vorstellen?«

Ich war froh, dass er nicht »zukünftigen« gesagt hatte.

Obwohl wir vorgewarnt waren, bekam ich einen ziemlichen Schreck, als Reggie sich zu uns umdrehte.

Sein Gesicht glich einer starren, grotesken Maske, die Haut war so trocken und spröde, als hätte sie jemand mit einer Schicht Pappmaschee zugekleistert und das Ganze rot und weiß angemalt. Sein Mund war ein rundes schwarzes Loch.

Das einzig Lebendige waren die Augen, die mich schelmisch aus ihren tiefen, dunklen Höhlen anfunkelten.

»Sehr erfreut«, sagte Reggie heiser. Man hörte ihm immer noch an, dass er damals Feuer eingeatmet hatte. »Sie sind die Shakespeare-Expertin, nicht wahr?« Er streckte Daffy die Hand hin.

»Das ist übertrieben«, wehrte Daffy bescheiden ab, aber Reggie wandte sich schon mir zu.

»Und du musst Flavia sein, die Giftmischerin. Wir beide sollten uns unbedingt mal unter vier Augen unterhalten, bevor ich wieder abfahre.«

Dann zischte er mit einer gruseligen Schlangenstimme: »Ich hätte nämlich mit ein paar Leuten noch das eine oder andere Hühnchen zu rupfen.«

Mehr brauchte er nicht zu sagen. Er hatte mein Herz schon erobert.

»Bombe!«, gab ich zurück und strahlte ihn an wie die Mittagssonne. Es war der einzige Luftwaffenslang-Ausdruck, der mir gerade einfiel.

Als Nächstes stellte Dieter seinen Freund Tante Felicity vor, die ihm eine Zigarette anbot und einen schlüpfrigen Fliegerwitz riss, der mich zwar einigermaßen schockierte, aber dafür sorgte, dass Reggie alle Befangenheit verlor und von nun an Tante Felicitys getreuer Waffenbruder war.

Auch Dieters Eltern waren eigens aus Deutschland gekommen, um an der Hochzeit ihres Sohnes teilzunehmen. Sein Vater, von Beruf Verleger, und seine Mutter, eine Archäologin, standen ein bisschen verloren neben der Kirchentür herum. Die anderen Gäste ließen sie nicht absichtlich links liegen, aber vielleicht waren die beiden einfach ein bisschen zu exotisch, als dass die braven Dorfbewohner sich getraut hätten, sie anzusprechen.

Ich ging zu ihnen, um ein paar Worte zu wechseln, denn ich wusste, dass beide ausgezeichnet Englisch sprachen. Und ein paar anerkennende Worte zur schönen Singstimme ihres Sohnes waren ein guter Auftakt für eine kleine Plauderei, fand ich.

»Anscheinend hat Dieter in siebentausend Meter Höhe singen gelernt«, fing ich an.

Sie sahen mich verdutzt an.

»Von den Engeln«, setzte ich hinzu, und beide lachten herzlich.

»Wir waren traurig, dass wir ihn an England verloren haben«, gestand Dieters Mutter, »aber es ist tröstlich, dass ihn schon jemand gefunden hat.«

Ich war nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden hatte, aber wir drei lächelten einander so wissend an wie langjährige Berufskollegen.

»Euer englisches Herbstwetter ist fast so wie bei uns«, bemerkte Dieters Vater dann und wies mit ausholender Geste auf den wunderschönen Tag ringsum.

»Aha«, erwiderte ich nur, weil ich in Ermangelung persönlicher Erfahrungen keine Meinung zu diesem Thema hatte. »Waren Sie denn schon mal hier?«

»Allerdings! Meine Frau und ich haben in Oxford klassische Literatur gehört.«

Dazu fiel mir nichts mehr ein.

Dieter stand ein Stück von uns entfernt zwischen den Grabsteinen und unterhielt sich angeregt mit Reggie Mould. Beide malten gestikulierend schwungvolle Bögen in die Luft.

»Wir gehen lieber rein«, sagte ich, »sonst denkt Feely noch, wir hätten sie vergessen.«

Und so nahm alles seinen Lauf.

Zum Heiraten sind Kirchen wunderbar geeignet. Man ist von Heerscharen von Toten umgeben, deren lauschende Gebeine stumme Zeugen jeglichen Versprechens sind, das vor dem Altar gegeben (und gebrochen) wird.

Tot waren sie allesamt, auch der Mann, der die eiserne Regel ersonnen hatte, dass man bei Tisch nicht die Ellbogen aufstützen darf. Die meisten von ihnen hatten vor ebendiesem Altar ihr Ehegelübde abgelegt, um anschließend vom Leben und der Zeit zuerst zu seltsamen Flüssigkeiten und dann in Staub verwandelt zu werden.

Wie mir Daffy mal erklärt hatte, kann man das lateinische Wort »carnarium« sowohl mit »Friedhof« als auch mit »Speisekammer« übersetzen. Die alten Römer wussten also, wovon sie sprachen. Machen wir uns doch nichts vor – der eigentliche Zweck eines Friedhofs (und damit gewissermaßen auch der Zweck der Kirche selbst) ist es, die Toten zu verdauen.

Nach Undines verstörendem Bauchredneranfall ging die restliche Zeremonie einigermaßen glatt über die Bühne. Ich sage es nicht gern, aber Feely sah im Brautkleid unserer verstorbenen Mutter Harriet wunderschön aus. Trotzdem überlief es mich bei ihrem Anblick kalt.

Als alles gesagt und versprochen war, die Ringe getauscht und die erforderlichen Unterschriften geleistet waren, hob Denwyn Richardson, unser Vikar, die Hand und gebot uns sitzen zu bleiben.

»Bevor Mr und Mrs Schrantz diese Kirche verlassen und in ihr Eheleben aufbrechen, haben sie noch ein kleines Dankeschön für Sie alle vorbereitet, die Sie von nah und fern gekommen sind, um diesen Freudentag mit den beiden zu begehen.«

Ich begriff nicht gleich, dass mit »Mr und Mrs Schrantz« Dieter und Feely gemeint waren, aber die beiden gingen schon zu dem Konzertflügel hinüber, der im Morgengrauen aus Buckshaw herbeigekarrt worden war.

Feely, deren Gesicht sich knallrot von dem bauschigen weißen Brautschleier abhob, brauchte wie üblich ewig, um den Klavierhocker einzustellen. Immer wieder drehte sie den Sitz ein paar Millimeter rauf oder runter, bis das Ganze schließlich den Ansprüchen ihres heiklen Hinterteils genügte. Sie setzte sich hin und öffnete den Klavierdeckel.

Erwartungsvolle Stille trat ein. Schließlich senkte sie die Hände auf die Tasten und begann zu spielen.

Eine Folge absteigender Akkorde reihte sich zu einer Melodie von kindlicher Schlichtheit aneinander.

Dieter stand hoch aufgerichtet am anderen Ende des Flügels, der in meinen Augen im Licht der durch die Buntglasfenster hereinfallenden Sonne verblüffend an einen schwarz lackierten Sarg erinnerte. Er schob eine Hand in seinen Frack und stimmte ein Lied an – auf Deutsch:

»Fremd bin ich eingezogen …«

Es war »Gute Nacht« aus dem Liederzyklus Winterreise von Franz Schubert. Diese Lieder über Liebe und Leid waren im letzten Jahrhundert so beliebt gewesen, dass sie das dritte Radioprogramm der BBC immer noch spielte.

»Fremd bin ich eingezogen …« fing das Lied an und erzählte von einem jungen Mann, der des Nachts im Schnee vor der Tür seiner Liebsten steht. Weil er es nicht wagt, ihre Träume zu stören, schreibt er nur »Gute Nacht« auf das verschneite Tor, damit sie am nächsten Morgen weiß, dass er an sie gedacht hat.

Obwohl Daffy es mir lang und breit erklärt hatte, verstand ich damals nicht (genauso wenig wie heute), warum die Liebe eigentlich so versessen auf Kummer ist.

Übrigens war Dieter tatsächlich als Fremder hierhergekommen, nämlich als Kriegsgefangener. Allerdings war er von uns längst mit offenen Armen aufgenommen worden und gehörte inzwischen genauso zu Bishop’s Lacey wie der Kirchturm von St. Tankred. Hatte er das Lied für seine Trauung ausgewählt, um zu verdeutlichen, welchem Schicksal er um Haaresbreite entronnen war?

Vom Klang seiner Stimme bekam ich eine Gänsehaut. Sein volltönender Bariton erfüllte die Kirche mit solcher Wärme, dass man sich unwillkürlich seinem Sitznachbarn zuwandte und ihn oder sie anlächelte. In meinem Fall war das Cynthia Richardson, die Frau des Vikars, die sich die Tränen abtupfte. Cynthia und ihr Mann hatten ihr erstes und einziges Kind auf tragische Weise verloren und kannten den überwältigenden Schmerz, von dem Dieter sang, aus eigener Erfahrung.

Ich fing Cynthias Blick auf und zwinkerte ihr freundschaftlich zu. Sie schenkte mir ein gezwungenes Lächeln.

Schuberts Melodie erhob sich wie eine Treppe himmelwärts. Trotz des melancholischen Textes kündete die immer eindringlichere Begleitung von Hoffnung.

Es verschlug mir den Atem, als ich begriff, dass das Lied im Grunde die Geschichte meines bisherigen Lebens erzählte.

Große Musik kann auf Menschen die gleiche Wirkung haben wie Zyankali, ging es mir durch den Kopf. Sie lähmt die Atemorgane.

Jetzt reiß dich aber mal zusammen, Flavia!

Ich hatte schon gehört, dass manche Leute auf einer Hochzeit in Tränen zerflossen, aber doch nicht ich.

War es die jähe Erkenntnis, dass Feely mit dem heutigen Tage nicht mehr auf Buckshaw wohnen würde? Unvorstellbar!

Wir beide hatten einander seit dem Tag, da sie zum ersten Mal meinen Kinderwagen umgekippt hatte, erbittert bekriegt. Was sollte ich bloß ohne sie anfangen?

Ich drehte mich zu Dogger um, der ganz hinten neben Mrs Mullet und ihrem Gatten Alf Platz genommen hatte (Letzterer in einem nagelneuen Anzug mit ordengeschmückter Brust).

Wir hatten die drei überreden wollen, vorn bei der Familie zu sitzen, die heute nur aus Daffy, mir und leider auch aus Undine bestand, aber Dogger hatte Bedenken geäußert.

»Dort würde ich mich nicht wohlfühlen, Miss Flavia«, hatte er gesagt und, als er mein enttäuschtes Gesicht sah, rasch angefügt: »Auch auf einer Hochzeit muss man sich treu bleiben dürfen, trotz allem Trallala und Tüdelütt.«

Er hatte ja recht.

Viel zu schnell kam Dieters Lied zum unausweichlichen Ende. So gut wie alle Anwesenden applaudierten frenetisch. Carl Pendracka pfiff markerschütternd schrill durch die Finger, und Undine ließ undefinierbare Klagelaute wie von einem Wolf, der den Mond anheult, ertönen.

Ich wollte sie eben zwicken, da bleckte sie die spitzen Zähnchen wie ein Werwolf, und ich zog die Hand zurück.

»Gute Nacht«, zischte sie mit heiserer Stimme und so vernehmlich auf Deutsch, dass man es noch vorn am Taufbecken hörte.

Jemand kicherte, aber nicht ich.

Feely schloss den Klavierdeckel, drehte den Hocker herunter, kehrte in den Mittelgang zurück und schlüpfte wieder in die Rolle der errötenden Braut.

Alles wandelt sich immer und überall, dachte ich. Keiner von uns bleibt, wer oder was er ist. Auch wenn wir es nicht ahnen, so sind garantiert Leute unter uns, die schon dabei sind, sich in Tote zu verwandeln.

Später bereute ich diesen Gedanken.

Ein bisschen jedenfalls.

Nachdem Feely ihr Kleid zurechtgezupft hatte, was ein fast so umständliches Gefummel war wie vorher das Einstellen des Hockers, schickte sie sich an, zum Ausgang zu schreiten.

Maximilian Brock, der für den Anlass angefordert worden war, ließ die volle Wucht der Orgelklänge auf uns niederprasseln. Feely nahm Dieters Arm und ging in Richtung Tür, wobei sie sich reichlich Zeit ließ. Man sah, dass sie ihren großen Tag genoss und entschlossen war, ihn bis zur Neige auszukosten.

Sie hatte zuerst Daffy und mich gefragt, ob wir ihre Brautjungfern sein wollten, aber wir hatten einhellig abgelehnt. Daffy, weil sie der Ansicht war, Brautjungfern seien abergläubischer Hokuspokus (»Ursprünglich war es ihre Aufgabe, böse Geister zu verscheuchen«, hatte sie behauptet), und ich, weil ich nicht gedachte, mich in Ballettstrumpfhosen zu zwängen, bloß weil meine Schwester sich das gerade in den Kopf gesetzt hatte.

»Da bin ich aber froh!«, hatte Feely ausgerufen. »Ich wollte euch beide sowieso nicht als Brautjungfern und habe nur aus Höflichkeit gefragt. Ich habe nämlich alles schon mit Sheila und Flossie Foster ausgemacht, als wir noch ganz klein waren, und jetzt kann ich nicht mehr zurück – und will es auch gar nicht.«

Damit war die Sache erledigt, und ich muss zugeben, dass die Foster-Schwestern der Feier zusätzlichen Glanz verliehen. Sie hatten ausnahmsweise Kaugummi und Tennisschläger zu Hause gelassen und sahen in ihren weinroten Kleidern aus Ripsseide mit den abstehenden Kragen, den Herzausschnitten und Tellerröcken umwerfend aus.

Nicht zu vergessen die Diademe sowie die mit Silber- und Perlmuttperlen bestickten Haarnetze.

Selbstverständlich war es mir schnurzpiepegal, wie sich die beiden aufgeputzt hatten, um ja nicht in der Menge unterzugehen, aber ich ließ grundsätzlich keine Gelegenheit aus, meine hervorragende Beobachtungsgabe noch weiter zu schärfen.

Ich ließ die Prozession an mir vorüberziehen und folgte ihr als Letzte nach draußen, wo die Puddock-Schwestern Lavinia und Aurelia schon ihre Hochsitze auf zwei Spazierstock-Klapphockern eingenommen hatten, damit ihnen auch ja nichts entging.

Große und kleine Kameras blitzten und klickten, als das glückliche Paar kurz stehen blieb und sich lächelnd den versammelten Dorfbewohnern präsentierte. Einige von ihnen waren während der ganzen Zeremonie draußen geblieben, aber jetzt jubelten sie und legten die Finger grüßend an die Mützen, in der Hoffnung, ihrer Arbeit auf diese Weise ein, zwei Stunden fernbleiben und ein, zwei Freigetränke ergattern zu können.

Natürlich hatten die Puddock-Schwestern schon bei der Planung der Feier angeboten, ihre schauerlichen musikalischen Talente zur Verfügung zu stellen.

»Auf gar keinen Fall!«, hatte Feely erwidert. »Sie beide müssen doch an der Tür bereitstehen, um meinen Brautstrauß aufzufangen!«

Jetzt warf Feely den Strauß mädchenhaft unbeholfen hinter sich, eine Geste, die so gar nicht zu einem Mädchen passen wollte, das, wenn ihm danach war, zu den geschicktesten Werferinnen beim Cricket zählte.

Miss Lavinia und Miss Aurelia waren zwar schon um die siebzig und damit in einem Alter, in dem die meisten Frauen nicht mehr vor den Altar treten, aber anscheinend brannte immer noch ein kleiner Hoffnungsfunke in ihren schrumpeligen Busen. Die beiden ältlichen Schwestern schossen wie zwei Raketen von ihren Hockern und stürzten sich auf das Blumengebinde wie zwei Jagdhunde auf den Fuchs. Dabei kratzten sie einander fauchend, als hätten wir uns nicht zur Schließung eines heiligen Bundes, sondern zu einem Katzenkampf versammelt. Es hagelte Fausthiebe und unschöne Ausdrücke. Es war kein ersprießliches Schauspiel.

Das wahre Grauen sollte jedoch erst nach dem Empfang zutage treten.

2

Das Abendessen und die obligatorischen Reden lagen hinter uns, wozu auch eine launige Ansprache von Bunny Spirling gehörte, der seine allererste Begegnung mit Feely schilderte. »Sie erbrach sich ausgiebig auf meinen Schlips und meine Gamaschen«, erzählte er. »Trotz ihres zarten Alters erkannte ich in Ophelia sofort eine sehr entschlossene junge Dame, und seither hat sie nichts unternommen, um mich von meiner Meinung abzubringen.«

Es gab viel Gelächter und Gläsergeklirr, dann erhob sich Dieters Vater und gab liebevoll ein paar Anekdoten aus der Kindheit seines Sohnes zum Besten, unter anderem dessen frühen Versuch, in einem aus Bettlaken, Besenstielen und Weidenruten zusammengebastelten Segelflugzeug vom Dach zu springen. »Der Pilotensitz bestand aus unserem besten Kohleneimer. Als wir Dieter hinterher fragten, warum er ausgerechnet den genommen hatte, antwortete er: »Weil der Eimer, falls ich versehentlich abstürze, mein Gesäß (der Vater benutzte das deutsche Wort, begleitet von einer entsprechenden Handbewegung) schützen soll.«

Darüber lachte sogar Tante Felicity. Ich fragte mich, wie viele Anwesende wohl die verborgene Ironie dieser Geschichte erkannten? Denn Dieter war ja tatsächlich abgestürzt, zwar nicht in Deutschland, aber in England. Und in einer anderen Zeit – einer Zukunft, von der er bei seinen kindlichen Abenteuern noch nichts ahnen konnte.

»Jetzt verstehen Sie sicherlich, dass wir immer furchtbar stolz auf unseren Sohn waren«, fuhr Dieters Vater fort, »und das ganz besonders heute, weil er uns mit Ophelia die Tochter schenkt, die wir uns immer gewünscht haben.«

Nach dem rauschenden Beifall schob Feely ihren Stuhl zurück, ergriff Dieters Hand und zog ihn in Richtung Kuchen. Das Prachtstück stand auf einem niedrigen schmiedeeisernen Tischchen, das Dogger aus dem Gewächshaus geholt und Mrs Mullet mit weißem Spitzenstoff drapiert hatte.

»Das ist mein eigenes Brautkleid«, hatte sie mir flüsternd anvertraut. »Erstens bringt so was Glück, und zweitens spart es Geld.«

Mit dem Kuchen hatte Mrs M sich selbst übertroffen. Schicht um Schicht ragte er in die Höhe wie der Turm zu Babel auf dem Gemälde von Pieter Bruegel, wenn auch nicht so schief.

Weil unser Familiensilber vor ein paar Jahren verkauft worden war, um einen Teil der drückenden Schulden meines Vaters zu tilgen, aßen wir an dem Tag mit überall im Dorf zusammengeborgtem Besteck, das natürlich nicht zusammenpasste. Das Messer, mit dem der Kuchen angeschnitten werden sollte, hatten wir beim Vikar und seiner Frau ausgeliehen – ein tückisch aussehendes Ding, das eher in eine finstere Gasse in Chinatown gepasst hätte als auf eine ländliche Hochzeitsfeier.

»Es ist antik«, hatte der Vikar das Brautpaar gewarnt, »aber trotzdem höllisch scharf. Es hat mal Heinrich dem Achten gehört. Vermutlich war es ursprünglich sein Jagdmesser, aber in den letzten gut vierhundert Jahren wurde es bei festlichen Anlässen des Königshauses benutzt. Eigentlich gehört es nicht in einen Privathaushalt, aber der Haushalt, aus dem es kommt, ist ja auch nicht richtig privat, finde ich jedenfalls. Also passt auf eure Finger auf, wenn ihr den Kuchen anschneidet.«

Das hatten Feely und Dieter ihm versprochen, und die gefährliche Waffe war in Öltuch gewickelt und aus Sicherheitsgründen erst einmal ganz hinten in der Schublade des Tischchens verwahrt worden, in der sonst Gartenscheren und dergleichen verstaut waren.

Jetzt war der große Augenblick gekommen.

Dieter tastete unter dem Spitzenstoff herum, dann hielt er das Gesuchte in der Hand.

Braut und Bräutigam stellten sich in Pose und hielten das Messer lächelnd und mit übereinandergelegten Händen über den Kuchen.

Sofort wurden sie von Cynthia Richardson und einem Dutzend Frauen vom Altardienst umringt. Die Damen hatten den Empfang wochenlang hinter den Kulissen geplant und waren wild entschlossen, alles mit ihren Brownie-Fotoapparaten festzuhalten.

Die Blitzlichter knallten, die Gäste klatschten wieder, und als sich die Spannung ins Unerträgliche gesteigert hatte, grub sich die Klinge tief in den saftigen Kuchenteig. Beim zweiten Schnitt schien Feely Schwierigkeiten zu haben. Sie warf lachend den Kopf zurück und schüttelte Dieters Hand ab, als wollte sie sagen: »Muss man denn alles alleine machen?« Dann drückte sie das Messer kräftig herunter.

Auf einmal wich ihr alles Blut aus den Wangen, und sie wurde so weiß wie ihr Brautkleid. Mit einem Aufschrei ließ sie das Messer fallen. Dieter fasste sie am Ellbogen und brachte sie zu ihrem Platz, wo sie sich wie ein Mehlsack auf den Stuhl plumpsen ließ und das Gesicht hemmungslos schluchzend an seiner Brust barg.

Hatte sie sich geschnitten?

Dr. Darby bahnte sich einen Weg durch die Gästeschar, doch er hatte Feely noch nicht erreicht, als sie die Flucht ergriff.

Ich sprang auf. Alle anderen Anwesenden waren starr vor Schreck. Niemand achtete auf mich, als ich zum Kuchen hinüberhuschte.

Das Messer lag noch auf dem Boden, wo Feely es hatte fallen lassen. Als Erstes vergewisserte ich mich, dass die Klinge nicht blutig war. Dann wandte ich mich dem Kuchen selbst zu.

Das eine Stück, das Feely abgeschnitten hatte, lag umgekippt auf der Seite, und in der V-förmigen Lücke, die es hinterlassen hatte, lag ein abgetrennter menschlicher Finger.

Ich schnappte mir eine Stoffserviette vom Tisch, wickelte den Finger hinein, ließ alles in die Rocktasche gleiten und verließ den Raum.

Dann sauste ich die Treppe hoch in mein Chemielabor im Ostflügel, schloss hinter mir ab und wickelte meine Beute aus.

Aus einer Schublade holte ich eine starke Lupe.

Von den Kuchenkrümeln abgesehen, war es ein ganz gewöhnlicher Finger. Der Nagel war sorgfältig manikürt, die Haut weich und ohne irgendwelche Schwielen oder Narben. Der saubere Schnitt legte nahe, dass der Finger mit geradezu chirurgischer Präzision von der Hand des Besitzers abgetrennt worden war.

Ich kam zu dem Schluss, dass der oder die Betreffende keine schwere körperliche Arbeit verrichtet hatte. Es musste jemand sein, der eher mit dem Kopf gearbeitet hatte als mit den Händen.

Jetzt musste ich zuallererst, solange ich noch ungestört war, einen Fingerabdruck nehmen. Mithilfe eines Stempelkissens und eines Zettels war die Sache rasch erledigt, und gerade als ich die tintenverschmierte Fingerkuppe sauber wischte, klopfte es auch schon an der Tür.

»Alles in Ordnung, Miss Flavia?«, rief es von draußen.

»Mir geht’s gut, Dogger«, antwortete ich. »Warte, ich lass dich rein.«

Als ich aufschloss, erkundigte ich mich meinerseits: »Und wie geht es Feely?«

»Dr. Darby kümmert sich um sie. Sie hat offenbar einen Nervenzusammenbruch erlitten. Sie behauptet, in dem Kuchen sei ein menschlicher Finger gewesen, aber wir haben nichts gefunden.«

»Den habe ich mitgenommen«, gestand ich.

»Das dachte ich mir schon«, gab Dogger zurück. »Darf ich mal sehen?«

Er beugte sich über den Finger. »Wem er wohl gehört?«, fragte ich mich.

»Das finden wir sicher noch heraus. Der Philosoph John Locke hat einmal darüber sinniert, ob ein abgeschnittener Finger noch Bewusstsein hat. Wenn ja, zeigt uns dieser Finger hier vielleicht selbst, wer sich an ihm vergriffen hat.«

»Wie ein Ouija-Brett!«, rief ich aus. »Der Finger könnte uns den Namen des Mörders verraten, indem er nacheinander auf die entsprechenden Buchstaben zeigt!«

»Mörder? Wie kommst du darauf, dass der frühere Besitzer dieses Prachtstücks nicht mehr am Leben ist?«

»Formaldehyd!«, erwiderte ich triumphierend. »Der Finger riecht danach. Er muss von einer einbalsamierten Leiche stammen.«

»Ich habe schon darauf gewartet, dass du den Geruch erwähnst«, entgegnete Dogger. »Gut gemacht.«

»Was hältst du denn davon?«, wollte ich jetzt wissen. »Der Nagel ist manikürt, die Haut weist keine Schwielen auf.«

Dogger beugte sich wieder über den Finger. »Stimmt. Des Weiteren fällt ein leichter Abdruck auf, der sich dicht über dem Metacarpophalangealgelenk um den Finger zieht.«

»Du meinst das Ende, wo der Finger abgeschnitten ist?«, vergewisserte ich mich.

Dogger nickte. »Der Abdruck deutet darauf hin, dass dort ein Ring gesessen hat.«

»Ach so!«, sagte ich. »Das war mir entgangen. Aber hackt jemand einen Finger ab, bloß weil er auf den Ring scharf ist?«

»Dergleichen soll schon vorgekommen sein. Man liest davon in gewissen reißerischen Schlagzeilen, aber auch in der Literatur. Es gibt eine Menge alte Sagen, teilweise noch aus dem Mittelalter, in denen ein Grabräuber eine reiche Dame verstümmelt, weil sie einen wertvollen Ring trägt, und die vermeintlich Tote damit wieder zum Leben erweckt.«

»Scheintot begraben! Glaubst du, das war hier auch der Fall?«

»Gut möglich«, erwiderte Dogger, »jedenfalls sollten wir es nicht ausschließen. Aber wenn wir uns zunächst an die Fakten halten, können wir mit Sicherheit sagen, dass wir es hier mit einem Digitus anularis zu tun haben, also einem Ringfinger. Lateral ist noch die Verbindung zum dritten Metakarpalknochen zu erkennen.«

Ich wiegte weise den Kopf. »Sonst noch etwas?«

»Der Finger gehörte einer verheirateten Frau.«

»Weil sie einen Ehering trug!« Ich wurde immer aufgeregter.

»Richtig. Und dass es eine Frau war, erkennt man an der zierlichen Beschaffenheit. Wir haben es mit einer verheirateten Frau zu tun, die klassische Gitarre spielte.«

Meine Augenbrauen schossen in die Höhe wie ein Rollo, das man plötzlich loslässt. »Wieso das denn?«

»Schau dir den Nagel an. Er ist schräg gefeilt. So schrägen professionelle Gitarristen ihre Nägel an, um die Saiten besser anschlagen zu können. Weil die Schräge hier aber von links nach rechts verläuft und nicht, wie sonst üblich, in die umgekehrte Richtung, können wir daraus schließen, dass es sich um eine Linkshänderin handelt.«

Sein Blick fiel auf das Stempelkissen. »Wie ich sehe, hast du schon einen Fingerabdruck genommen.«

Ich nickte eifrig.

»Sehr gut.« Er hob den leblosen Körperteil in die Höhe, drehte ihn prüfend hin und her und kniff dann vorn in die Kuppe.

»Aha! Wie zu erwarten war, ist die Haut hier vom Zupfen der Saiten verdickt. Es ist keine Schwiele, sodass man auf den ersten Blick nichts sieht, aber man kann es fühlen.«

Er hielt mir den Finger hin, und ich betastete ihn. Tatsächlich: die sonst überall zarte Haut war hier deutlich fester.

»Eine Spanierin!«, entfuhr es mir, denn gleichzeitig fiel mir zum ersten Mal der leichte Olivton der Haut auf.

»Bravo«, sagte Dogger, und ich sonnte mich in seinem Lob, das, wie ich wusste, ehrlich gemeint war.

»Leider hilft uns das nicht weiter«, setzte ich hinzu, »denn es gibt Tausende Spanierinnen auf der Welt.«

»Das ist richtig«, entgegnete Dogger, »aber hier in England sind es schon mal nicht mehr ganz so viele, und noch seltener dürften solche sein, die Gitarre spielen. Und womöglich gibt es nur eine Einzige, die letzten Monat in Brookwood beerdigt wurde.«

»Wo ist das denn?«

»Der Friedhof von Brookwood liegt in Surrey.«

»Und wie kommst du gerade auf diesen Friedhof?« Es sah ihm gar nicht ähnlich, aber offenbar wollte Dogger mich veralbern. »Du willst mich auf den Arm nehmen!«, sagte ich.

»Mitnichten.« Dogger betrachtete wieder den Finger. »In der letzten Ausgabe der Zeitschrift Grammophon stand ein Nachruf auf die bekannte Gitarristin Madame Adriana Castelnuovo. Sie hat bei dem großen Meister Andrés Segovia studiert und etliche Stücke des älteren Scarlatti, Alessandro, für Gitarre bearbeitet. Übrigens sehr gekonnt. Ich habe in meiner kleinen Plattensammlung ein paar Aufnahmen von ihr. Madame Castelnuovos Beisetzung fand im August auf dem Friedhof von Brookwood statt.«

»Du überraschst mich immer wieder, Dogger«, sagte ich, behielt aber für mich, dass ich mich jedes Mal freue, wenn jemand den Ausdruck »Beisetzung« benutzt. Dieses Wort ist so schön diskret und ruft nicht gleich Bilder von Erde, Würmern, Zersetzung und so weiter hervor. Wobei ich persönlich den Vorgang der Zersetzung hochinteressant finde, aber mir ist klar, dass nicht jeder dieses Interesse teilt.

Die Vorstellung, dass sich ein fühlender, denkender Mensch in stinkenden Matsch verwandelt, ist nicht jedermanns Geschmack.

»Heißt das, die erste offizielle Ermittlung von Arthur W. Dogger & Partner führt uns nach Brookwood?«, fragte ich.

»Sieht ganz so aus.« Dogger wickelte den Finger wieder in die Stoffserviette. »Wusstest du, dass die London Necropolis Company eine eigene Eisenbahnlinie betreibt? Beziehungsweise bis zu den Bombenangriffen auf London betrieb? Allerdings fahren auch heute noch gelegentlich Züge vom Bahnhof Waterloo ab.«

Von der London Necropolis Company hatte ich schon gehört. Sie war 1852 gegründet worden, als alle Friedhöfe Londons hoffnungslos überfüllt waren, und hatte das Gelände in Brookwood erworben, um dort einen großen Ausweichfriedhof anzulegen. Aber warum hat mir nie jemand erzählt, dass immer noch Züge dorthin fahren? Wer wollte mich da schonen?

»Eine Eisenbahnlinie extra für die Toten?«

»Ganz recht«, bestätigte Dogger.

Wie sich herausstellte, konnten wir aber erst am folgenden Tag nach Brookwood aufbrechen. Gewisse Umstände verhinderten unsere Abfahrt, vor allem mussten wir Feely wieder so weit auf die Spur bringen, dass sie in die Flitterwochen fahren konnte. Dieter und sie hatten geplant, am frühen Abend nach London und von dort aus zur Küste zu reisen, von wo aus sie die Fähre zum Festland bringen würde. Dieter hatte eine Rundreise zu den wichtigsten musikalischen Weihestätten in Deutschland und Österreich gebucht, mit dem Höhepunkt vierzehn Tage Wien inklusive Besuch der Staatsoper und Besichtigung der Mozartwohnung.

Weil sich Feely aber immer noch heulend in ihrem Zimmer verkroch und inzwischen sogar dem lieben alten Dr. Darby den Zutritt verweigerte, war es unwahrscheinlich, dass meine Schwester es auch nur bis zum Klosett schaffen würde, geschweige denn zu Wolfgang Amadeus selig.

Dieter war mit seinem Latein am Ende. Er hatte gefleht, er hatte gebettelt, er hatte sie in den Arm genommen und ihr gut zugeredet, aber Feely ließ sich davon nicht beeindrucken. Von einem gelegentlichen erstickten Schrei abgesehen, verweigerte sie jegliche Kommunikation.

»Sie hat einen schweren Schock erlitten«, sagte Dr. Darby. »Ich habe schon etliche solcher Fälle gesehen.«

Am liebsten hätte ich ihn sogleich nach den näheren Umständen gefragt, konnte mich aber gerade noch beherrschen.

Der Vikar und seine Frau hatten sich mit Dieter und seinen Eltern in eine Ecke verzogen. Dieter sah todunglücklich aus. »Die Zeit heilt alle Wunden«, versuchte ihn der Vikar zu trösten, was bei vielen Menschen sicher half, nicht aber bei Dieter.

»Ich habe die Karten schon vor Monaten gekauft!«, entgegnete er. »Bestimmt kann man sie nicht umtauschen.«

Armer Dieter! Sein Unglück rührte mich fast zu Tränen. Gab es denn nichts, was ich tun konnte, um seine Qualen zu lindern?

Ich gab mir einen Ruck. »Ich rede mit ihr.« Ich war schon fast zur Tür hinaus, als Dr. Darby mich am Arm fasste.

»Warte«, sagte er und setzte mit gedämpfter Stimme hinzu: »Was hast du vorhin entdeckt, als du dir den Kuchen angeschaut hast? Leugnen ist zwecklos – ich habe gesehen, wie du hingegangen bist.«

»Nichts«, erwiderte ich unschuldig. »Der Kuchen sah ganz normal aus.«

Was nicht gelogen war. Der Kuchen war tatsächlich ein ganz normaler Kuchen – jedenfalls, nachdem ich den abgetrennten Finger in die Serviette gewickelt und eingesteckt hatte.

Ich zog den Doktor ein Stück beiseite.

»Feely ist überfordert«, sagte ich. »Erst Vaters Tod, dann die Verlobungszeit und jetzt die Hochzeit … sie war in letzter Zeit furchtbar angespannt. Aber vielleicht gelingt es uns noch, sie in die Flitterwochen zu schicken, bevor sie endgültig durchdreht.« Ich tätschelte dem Doktor beruhigend den Arm. »Deswegen habe ich angeboten, dass ich mit ihr rede.«

»Na schön …«, sagte er skeptisch, und bevor er etwas hinzusetzen konnte, marschierte ich erhobenen Hauptes davon. Das Selbstbewusstsein war gespielt, aber hoffentlich trotzdem überzeugend.

Ich hielt mich nicht mit Anklopfen auf, sondern stürmte in Feelys Zimmer, als wäre ich die Freiwillige Feuerwehr von Bishop’s Lacey.

Feely hatte sich auf ein viktorianisches Sofa am Fenster fallen lassen. Sie legte den Handrücken über die Augen und schluchzte in ein zerknülltes Seidentaschentuch.

»Steh auf!«, sagte ich barsch. »Du solltest dich was schämen. Steh auf und geh wieder zu deinen Gästen. Alle warten auf dich. Du kannst sie doch nicht einfach so sitzenlassen! Was würde Vater dazu sagen?«

Ich machte eine Kunstpause, damit meine Worte ihre volle Wirkung entfalten konnten.