6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

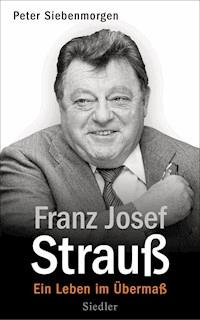

Politik als Urgewalt Die große Biographie

Er war viermal Minister, fühlte sich zum Kanzler berufen, aber das mächtigste Amt blieb ihm versperrt. Und doch: Ohne Franz Josef Strauß wäre die Geschichte der Bundesrepublik eine andere. Seine Karriere war stürmisch wie sein Wesen – auf einen raketenhaften Aufstieg folgte der jähe Absturz. Er war Star der Großen Koalition, Einpeitscher der Opposition, verlor gegen Helmut Schmidt und endete als trauriger König in Bayern.

Für seine Biographie, die auf jahrelangen, umfangreichen Recherchen basiert, hatte Peter Siebenmorgen uneingeschränkten Zugang zum Strauß-Nachlass und zu vielen weiteren exklusiven Quellen. Er zeichnet darin ein ebenso überraschendes wie leidenschaftliches Bild des bayerischen Machtmenschen, jenseits von vielen Klischees. Ob es um Strauß‘ Zeit als Offizier der Wehrmacht geht, seine nuklearen Ambitionen, seine Rolle in der Spiegel-Affäre, seinen Dauerkrieg mit Helmut Kohl, seine politischen Ziele und Methoden, seine Rolle als Vater und Ehemann oder sein persönliches Verhältnis zum Geld: Der Autor enthüllt viele neue, brisante Details aus dem Leben des Ausnahmepolitikers. Anhand vieler bislang unbekannter Dokumente schildert er ein Leben und eine Karriere, die jedes Maß sprengten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1363

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Peter Siebenmorgen

Franz Josef

Strauß

Ein Leben im Übermaß

Siedler

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

August 2015

Copyright © 2015 by Siedler Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Rothfos + Gabler, Hamburg

Satz: Ditta Ahmadi, Berlin

ISBN 978-3-641-17982-3V002

www.siedler-verlag.de

Inhalt

PROLOGIm Schlund der Politik

ERSTER TEILPrägungen(1915–1949)

Herkunft und Kindheit

Fronterfahrungen

Nichts geht und alles ist machbar

An der Pforte

ZWEITER TEILAufstieg und Fall(1949–1962)

A Star is born

Auf der Suche nach einem angemessenen Amt

Etappensieg

Nukleare Ambitionen

Die besten Jahre

Fallhöhe

Eine verhängnisvolle Affäre

Krise – Endkampf – Untergang

DRITTER TEILWechseljahre(1963–1969)

Im Abseits, zermürbt

Exerzitien ohne Rast

Comeback

Wird alles gut?

Professor Plisch und Dr. h.c. Plum

Deutsche und andere letzte Fragen

Der konservative Modernisierer

Wenn der Albtraum Alltag wird

LIBERALITAS BAVARIAEEine Zwischenbetrachtung und zwei Corollarien

Erstes Corollarium: Schiffbruch im Hafen

Zweites Corollarium: Die schnöde Seite der Freiheit

VIERTER TEILDie Macht der Umstände (1969–1980)

Amfortas allerorten

Strategische Wirren

Der letzte Preuße

Rückzug halben Herzens

Wann, wenn nicht jetzt?

Habemus candidatum

Himmelfahrtskommando

FÜNFTER TEILConditional Surrender(1981–1988)

Und wo er verjagt ist, bleibt die Unruhe doch

Der traurige König

Lauter Trostpreise

Letzte Tage – lange Schatten

Nil nisi bene

Nachbemerkung und Dank

Anhang

Abkürzungsverzeichnis

Quellen- und Literaturverzeichnis

Personenregister

PROLOGIm Schlund der Politik

In einem sind sich viele seiner Freunde und die meisten Feinde von Franz Josef Strauß einig: Sie halten ihn bei allen Entscheidungen von weitreichender Bedeutung für einen Zauderer – für einen, der das Risiko scheut. Bleibt er in Bonn, geht er nach München? Wird er mit letztem Einsatz darum kämpfen, Kanzlerkandidat zu werden, oder überlässt er anderen das Feld? Lang ist die Liste der Themen und Anlässe, bei denen die Zeitgenossen diesen Mann, der um ein schnelles Wort und eine deutliche Sprache im Grunde nie verlegen ist, als unentschlossen und wankelmütig wahrnehmen.

Die wichtigste Entscheidung seines Lebens will sich in dieses Bild nicht fügen. An Rosenmontag 1957, bei einem Faschingsball in München, lernt er Marianne Zwicknagl näher kennen, bereits an Ostern feiern sie Verlobung, wenige Wochen später, am 4. Juni, dem Dienstag vor Pfingsten, folgt die Vermählung. Die Medien haben keinen Schimmer, selbst Der Spiegel, der in der Woche vor Ostern noch ein großes Interview mit dem Verteidigungsminister geführt hat, tappt im Dunkeln. Da Adenauer urplötzlich grundsätzliche Bedenken hat, kommt es zwischen Strauß und Augstein zu einem Gezerre um den Veröffentlichungstermin. In seiner Not – das Titelblatt ist bereits gedruckt – versucht der Spiegel-Chef direkten Kontakt mit Strauß aufzunehmen, doch der ist mit seiner Braut und den zukünftigen Schwiegereltern auf Verlobungsreise. »Es tut mir leid, daß ich den heiteren Himmel dieser für Sie so erfreulichen und glücklichen Tage trüben muß«, entschuldigt Augstein sich ganz artig, um die Rettung des Interviews bemüht, in einem langen Telegramm nach Rom: »Der Spiegel ist wieder einmal von einem wichtigen Ereignis völlig ahnungslos überrascht worden.«1

Kaum anders ergeht es den vielen politischen Freunden und Wegbegleitern, die sich durchaus für das stürmische Privatleben des demnächst zweiundvierzigjährigen Ministers interessieren. Für sie ist die bevorstehende Heirat eine eher beruhigende Nachricht. Vorbei ist dann wohl das Junggesellendasein, das den christlichen Politikern alter Prägung moralisch zweifelhaft erscheint, zumal der nachgeholte studentische Übermut des Ministers so gar nicht zu der Würde seines Amtes passen will: nicht die Nächte in den harmlosen Vergnügungslokalen der fünfziger Jahre, schon gar nicht jene Besuche zu später Stunde bei Damenbekanntschaften, für die der Herr Minister über Zäune kraxeln, durch Flur und Treppenhaus schleichen muss, um unbemerkt zu bleiben, während vor dem Haus der Begehrten – wie unauffällig – die Dienstlimousine mit laufendem Motor wartet.2

Doch nein, Strauß hat es nicht eilig, die auch für seine Parteifreunde und Kabinettskollegen erfreuliche Kunde seiner Vermählung zu verbreiten. Dem Bundeskanzler, den er um Urlaub ersuchen muss, schreibt er, dass er sich »einige Tage (…) in Erholung begeben« wolle und die Absicht habe, »die Kartage und die Osterfeiertage privat in Rom zu verbringen, wie ich es auch die letzten Jahre getan habe.«3 Kein Wort von der bevorstehenden Verlobung. Woher diese Schweigsamkeit? Marianne Zwicknagl ist wahrlich keine Braut, die man verstecken müsste: hübsch, gebildet, aus gutem Haus; der Brauereibesitzer Max Zwicknagl, ihr Vater, den Strauß im Frankfurter Wirtschaftsparlament kennen und schätzen gelernt hat, zählt in der CSU zu den Honoratioren der angenehmeren Art. Auch in Bonn hat sein Name einen guten Klang.

Aber das Schweigen – merkwürdig bei einem, der stets im Rufe stehen wird, zu viel zu sagen – ist leicht zu erklären. Es soll das letzte Reservat von Privatheit einer durch und durch öffentlichen Existenz schützen. Mit den Jahren werden die Räume für Nichtöffentliches immer kleiner – umso wichtiger ist es für Strauß, dass sie nach anderen Regeln funktionieren. Gewiss, auch der Privatmann Strauß sieht es nicht ungern, für sein Politikerdasein bewundert zu werden, aber dessen andere Seite – der ständige Kampf, die vielen Zweifel an ihm – soll niemals in die Privatheit eindringen. Wer mit Strauß als Freund zu tun hat und ihm dieses Maß an Ruhe nicht gönnt, von dem wendet er sich ab.

Für die Ehe gilt das noch viel mehr. Lange hat er sich danach gesehnt, Ausschau gehalten nach dem Glück seines Lebens, einem Ruhepunkt, einer Gemeinschaft, in der er sich – anders als in der Politik – nicht ständig beweisen muss. In Zeiten, da Vermählungen hochpolitische Angelegenheiten waren, wäre Strauß wohl nicht zurechtgekommen. Für die immer wieder anklingende Nachrede, die Hochzeit mit Marianne Zwicknagl habe auch politischen oder wirtschaftlichen Zwecken gedient, gibt es keine Anhaltspunkte. Denn als Strauß vor den Traualtar tritt, ist er schon viel zu lange ein Mann aus eigenem Recht – von Rang und Gewicht gehört er zweifellos zu den ersten in Staat und Gesellschaft –, als dass er darauf angewiesen wäre, in die bayerische Honoratiorenfamilie Zwicknagl einzuheiraten, um so seinen rasanten sozialen Aufstieg aus kleinen bürgerlichen Verhältnissen abzurunden.

Auch wenn am Tag der Hochzeit die Gier der Illustrierten nach schönen Bildern groß ist, einige der besten Reporter zum Ereignis eilen und eine beträchtliche öffentliche Aufmerksamkeit das Fest begleitet, sollte für Strauß eigentlich nichts anderes gelten als für jedermann: Dieser Tag sollte der privateste aller privaten Tage in seinem Leben sein. Doch diese Privatheit ist ihm nicht vergönnt. »Demokratisch heißt jedermanns Sklave sein dürfen«,4 so schrieb Karl Kraus, und bräuchte man einen Beweis für den Wahrheitsgehalt dieser sarkastischen Bemerkung: Die Hochzeit von Franz Josef Strauß bietet ihn.

Die Bedürfnisse der sich im Wirtschaftswunderland auf voyeuristische Vergnügungen einstellenden Öffentlichkeit sind dabei noch der geringere Teil, mag sich die Braut auch berechtigte Sorgen machen, dass ihre »Hochzeit zu einem Rummel ausarten könnte, wie es bei der armen Maria Schell der Fall war«.5 Vergleichsweise harmlos sind auch die politischen Rücksichtnahmen, die bei der Erstellung der Gästeliste zu bedenken sind: Am besten bittet man das ganze Kabinett und verstreut großflächig Einladungen über die Führungsriegen der Unionsparteien und der Bundestagsfraktion, den Verteidigungsausschuss nicht zu vergessen! Allerdings muss sich kaum einer genötigt sehen, der Trauung auch gegen die Stimme des eigenen Herzens beizuwohnen. Denn alles geht ja ein wenig plötzlich. Wem dies noch nicht Vorwand genug ist, sich kurzfristig indisponibel zu erklären – Strauß ist anerkannt, gewiss, und seine Gaben werden allenthalben bewundert, aber die persönliche Verbundenheit mit den Bonner Kollegen reicht kaum über Parteifreundschaften hinaus, nein, richtig mögen tun ihn hier die wenigsten –, dem kommt schließlich die Politik zustatten: Keine zwei Wochen vor dem Termin muss noch einmal alles umgestoßen werden – »aus dienstlichen Gründen«, wie Strauß am 19. Mai bekanntgibt, da er zur nämlichen Zeit überraschend nach Italien und England zu politischen Konsultationen reisen muss.6

Wird der Kanzler kommen? Eigentlich will er nicht. Zu viel der Ehre für jenen ungestümen Mann, der es mit seiner eigenwilligen und oft respektlosen Art immer wieder versteht, Adenauer die Freude an dieser zweifellos großen politischen Begabung zu vergällen. Gerade in den Wochen vor der Hochzeit ist die Stimmung zwischen beiden eingetrübt. Denn natürlich bleibt es dem greisen Kanzler mit dem wachen Sinn für jeden Angriff auf seine Autorität nicht verborgen, dass Strauß, bei aller aufrichtigen Ergebenheit, doch zunehmend daran zweifelt, ob der alte Herr noch auf der Höhe der Zeit ist. Argen Tand hat Adenauer gerade erst zu Fragen der Atombewaffnung zum Besten gegeben. Der Auseinandersetzung mit jenen achtzehn Professoren – die Nobelpreisträger Max von Laue, Werner Heisenberg, Otto Hahn und Max Born zählen zu dieser Gruppe –, die sich seit dem Frühjahr unter großer öffentlicher Anteilnahme mit der nuklearen Strategie des Bündnisses und deren Risiken für Deutschland befassen und eine überaus kritische »Göttinger Erklärung« unterschrieben haben, ist Adenauer intellektuell nicht gewachsen. Zudem ist gerade eine Diskussion darüber im Gang, »wer außer Ihnen nach den Wahlen 1957 Bundeskanzler werden könne«, wie Strauß – sein eigener Name taucht in diesem Zusammenhang nun immer häufiger auf – an Adenauer schreibt.7 Vorsorglich sagt der Kanzler also erst einmal ab, der vielen Termine wegen.8 Dessen enger Vertrauter und Vorsitzender der Unionsfraktion Heinrich Krone, der Strauß recht skeptisch gegenübersteht und dem die Feierlichkeiten ohnehin etwas zu aufwendig geraten sind, berät den Kanzler in diesem Sinne.

Am Ende ist Adenauer schlau genug zu erkennen, dass er eben nicht nur eine glanzvolle Staffage für das Fest abgibt – er geleitet die Brautmutter in die Kirche –, sondern durch schlichte Präsenz die Szene schon beherrschen wird. »Franz Josef Strauß heiratet«, notiert Krone, der selbstverständlich nicht zugegen ist, am Tag der Vermählung in sein Tagebuch: »Der Münchner Kardinal traut. Vier Minister und der Bundeskanzler sind unter den Gästen. Höher geht es nimmer, es fehlt nur noch ein Legat des Papstes. Ich hatte dem Kanzler geraten, nicht nach Rott am Inn zu gehen, obwohl er an diesem Tage in Passau war. Der alte Herr war aber klüger als ich.«9

Auch mit der Wahl seines Trauzeugen lässt Strauß politisches Kalkül in seinen privaten Tag hineinstrahlen. Denn keinem Schulfreund oder Kommilitonen, auch keinem Kriegskameraden, keinem wirklich engen Freund ist diese Aufgabe zugedacht, sondern ausgerechnet Fritz Schäffer, dem Bundesminister der Finanzen. Gewiss hat es in den ersten Bonner Jahren viele unbeschwerte Abende mit diesem respektgebietenden Herrn gegeben. Wenigstens in der Bonner Landesgruppe der CSU sind im täglichen Umgang miteinander die alten, erbitterten Grabenkämpfe, die die Gründerzeit der Christsozialen prägten und in denen Strauß und Schäffer auf verfeindeten Seiten kämpften, nicht von Bedeutung; die vielen heiteren Erlebnisse im Bonner »Salvator« oder im »Landsknecht« wiegen schwerer.10 Als Ministerkollegen indes finden sie wenig Gefallen aneinander: Seit Anfang des Jahres reift ein heftiger Streit zwischen dem altväterlichen Wächter der Staatsfinanzen und dem sich vehement gegen solche kleinlichen kameralistischen Bedenken wehrenden Organisator des Aufbaus der Bundeswehr heran, der sich im Frühsommer 1957 zu einem erbitterten Stellungskrieg entwickelt.

Es ist nicht auszuschließen, dass für Strauß, der im Grunde ein erstaunlich anhänglicher, streitunlustiger, ja, auch melancholischer Mensch ist, die persönlichen Begegnungen der Bonner Gründungsjahre alles aufwiegen. Aber anders als Josef Müller, der große Förderer seiner Talente und Vorsitzende der CSU in deren turbulenten Anfängen, ist Schäffer eben kein Freund im engeren Sinne. Allerdings gilt er nach wie vor, auch wenn seine Karriere in Kabinett und Partei nach unten weist, als Repräsentant der besonders gottesfürchtigen, klerikalen Strömung innerhalb der CSU – deren moralisches Ressentiment gegen Strauß, wie sich schon kurz darauf zeigt, auch nicht davor Halt machen wird, die sittliche Tüchtigkeit des Bräutigams einer genaueren Betrachtung zu unterziehen.

Diplomatisches Geschick, abwägende Rücksichtnahmen sind einer Hochzeit an sich ja nicht fremd, wenn es etwa um die Einladung und Platzierung unliebsamer Verwandtschaft geht. Und Ruhe und Besinnlichkeit erhalten an diesem einschneidenden Tag im Leben eines Menschen ohnehin kaum ihr Recht. Nun aber, am Vorabend des großen Festes, reißt die öffentliche Existenz des Franz Josef Strauß, die Politik, ihren Schlund auf, um auch den Rest an Privatheit dieses Tages zu verschlingen.

Für Montag, den 3. Juni, ist nach Rott zum Polterabend geladen. Kein Grund für Strauß, den ganzen Tag dem Müßiggang zu schenken. Bis zum späten Nachmittag also werden in der CSU-Landesleitung noch Akten abgearbeitet und Gespräche geführt, ehe sich der Minister in das eine gute Autostunde entfernte Inntal begibt.

Es ist jetzt 17 Uhr, im Radio laufen Nachrichten, und gleich die erste wirft fast alle Planungen über den Haufen, vertreibt Hochgefühl und Freude dieses Tages. Ausgerechnet heute hat sich das erste schwere Unglück in der noch kurzen Geschichte der Bundeswehr ereignet. Ein Unglück? Eine Katastrophe. Fünfzehn junge Rekruten mussten ihr Leben lassen. Zum Abschluss einer ganz normalen Übung für Fallschirmjäger in der Nähe von Kempten hat der Unterführer die Durchquerung der scheinbar harmlos dahinfließenden Iller befohlen. Allen voran, ein Maschinengewehr auf den Schultern, führt er seine Leute in den Tod. Was als Vorbereitung auf »einen kriegsmäßigen Einsatz«, als »kleines Abenteuer« beginnt, endet in der Mitte des Flusses, wo plötzlich untergründige Strömungen wüten.11

Franz Josef Strauß heiratet Marianne Zwicknagl unter den Augen von Bundeskanzler Konrad Adenauer, 4. Juni 1957.

© SZ photo: UPI

Strauß weiß sofort, was er seinem Amt schuldig ist, was die Pflicht verlangt, gerade gegenüber den Soldaten – den toten, den noch vermissten, aber auch denen, die für den Einsatz die Verantwortung tragen. In Rott eingetroffen, werden also kurz die Gäste begrüßt, Strauß bedankt sich beim Singchor des Sanitätsbataillons 5 aus Degerndorf, der ein hübsches Ständchen eingeübt hat, bittet aber auch, in Anbetracht der Ereignisse von der gesanglichen Ehrung abzusehen, und bedeutet dem Musikcorps, das sich für ein deftiges Platzkonzert präpariert hat, nur mit gedämpfter Musik aufzuspielen. Den Pflichten des Gastgebers wird eben Genüge getan, da fordern ihn die des Amtes – zur Gänze. Gemeinsam mit dem Brautvater bricht er auf zur Unglücksstelle, wo inzwischen die Nacht angebrochen ist und die nach Toten und Vermissten Ausschau haltenden Suchscheinwerfer, dicke Nebelschwaden und Dauerregen eine gespenstische Kulisse bilden.

Der Morgen des großen Tags hat bereits begonnen, die junge Braut, die die Nacht über kein Auge zugemacht hat, ist am Ende ihrer Kräfte – ganz aufgelöst ist sie, für kaum ein Wort des Trostes und des Zuspruchs ihrer besten Freundin, die bei ihr gewacht hat, mehr empfänglich, die Augen verheult, am Rande eines Nervenzusammenbruchs – nein, so hat sie sich diesen Tag, der der schönste ihres Lebens werden sollte, nicht vorgestellt. Die Turmuhr der angrenzenden Klosterkirche, wo um 11 Uhr die Trauung stattfinden soll, schlägt gerade sechs, da öffnet sich die Tür, der Bräutigam und der Brautvater sind wieder da. Doch in welchem Zustand! Durchnässt, verschwitzt und völlig übernächtigt, gezeichnet von den Bildern dieser Nacht. Der erste Vorgeschmack darauf, wie gefräßig dieses Politikerleben immer wieder vieles, fast alles vom privaten Glück vertilgen wird.

Improvisierte Pressekonferenz am Rande der Hochzeitsgesellschaft: Der Verteidigungsminister gibt Auskunft über das Unglück an der Iller vom Vortag.

© bpk: Hanns Hubmann

Eilends noch zur Beichte, um dann endlich vor den Traualtar zu schreiten. Doch auch der Weg zur Kirche erscheint in düsteren Farben. Kein blauer Himmel mit Schäfchenwolken, wie es ihn nur auf Barockgemälden und eben über der oberbayerischen Heimat gibt, stattdessen strömender Regen, das Duchesskleid der Braut ist völlig durchnässt. Die Straßen sind gesäumt von Schaulustigen, aber eben auch von Fahnen auf Halbmast.

Nach dem Pontifikalamt begibt sich die Hochzeitsgesellschaft in den nahegelegenen Gasthof »Zur Post«, doch bei Gänseleber »Lukullus«, indischer Schwalbennestsuppe, getrüffelten Seezungenfilets, Poularde à la Dallmayer und Eisbombe à la Schnecki will sich ebensowenig Festtagsstimmung einstellen wie im Braustübl nebenan, wo die Journalisten zur selben Zeit die Erklärung des Ministers entgegennehmen: »Zutiefst erschüttert und bewegt gedenkt mit mir in dieser Stunde die gesamte Bundeswehr in Ehrfurcht ihrer heimgegangenen Kameraden. Ihre Opfer und das Leid ihrer Angehörigen verpflichten uns in unserem Dienst zum Schutz der Heimat. Sie mahnt jeden Soldaten zum höchsten Verantwortungsbewußtsein.«12

Gott sei Dank, der Hochzeit folgt die Hochzeitsreise. Und glücklicherweise ist in den ereignisreichen Wochen zuvor, während der Minister von seinem Bonner Schreibtisch häufig abwesend war, mancher Brief ungelesen geblieben, so dass freundliche Anregungen, wie man das Gute mit dem Nützlichen verbinden könnte, ihn nicht mehr vor der Abreise erreichen.

Geplant ist die jenen Deutschen, die es inzwischen wieder zu Wohlstand gebracht haben, vertraute Reise durch die Schweiz, entlang den beschaulichen, von prächtigen Alpenmassiven eingefassten Seen, nach Italien. Da würde es sich doch trefflich fügen, so schreibt ihm der Abgeordnetenkollege Hellmuth Heye, sich auf das Herzlichste für die Einladung zur Rotter Feier bedankend, »auf etwaiger Durchreise durch die Schweiz in Luzern das gerade für honigmondsüchtige Hochzeitsreisende qualifizierte Hotel ›Schweizerhof‹ anzulaufen und dort den von mir schon früher warm empfohlenen Schweizer Oberst Schaufelberger (seine Frau ist Besitzerin des Hotels und abgesehen davon eine entzückende Frau) Telefon Luzern 25 801 kennen zu lernen. Ich empfehle Ihnen das auch deshalb, weil Schaufelberger Sie über einen 30 t Panzer unterrichten kann, der, ohne dass ich alle Details kenne, vielen modernen Forderungen auch von uns zu entsprechen scheint und in zwei Prototypen bereits läuft«.13

Zu spät erreicht das Schreiben den Minister, und so bricht das junge Glück auf, ohne Koffer und Gemüt mit Akten zu beschweren, um endlich zu genießen, was der unglückliche Hochzeitstag ihnen verwehrte. Doch über diesen Wochen liegt ein Fluch. Räumlich lässt sich der politischen Gegenwart rasch entkommen, allein für sich bleiben die beiden indes nie. Strauß muss schon Kontakt zu seinem Ministerium halten, kann nicht einfach unerreichbar sein. Nun gut, damit ließe sich noch leben. Dummerweise aber kommt nun die Opposition, die sich in den vergangenen Jahren so oft schon über diesen blitzgescheiten Bayern mit seinen niederschmetternden Rednergaben ärgern musste, auf die Idee, das Unglück an der Iller zum Anlass zu nehmen, um ein großes Fass zu öffnen. Im September steht die Bundestagswahl an, deshalb ist Adenauer gar nicht glücklich darüber, dass Strauß, der unmittelbar nach seiner Hochzeitsreise noch für vierzehn Tage nach Amerika muss, ganze sechs Wochen von der innenpolitischen Bühne verschwindet.14 Aus Sicht der SPD, die sich immer wieder vergeblich abgemüht hat, die Außen- und Verteidigungspolitik des Kanzlers zu durchkreuzen, bietet der tragische Unfall die Gelegenheit, einmal mit geziemender Unschuldsmiene nachzufragen, ob der Tod der Soldaten nicht vielleicht eine zwangsläufige Folge des völlig überhasteten Aufbaus der Bundeswehr und der Verteidigungskonzeption der Herren Strauß und Adenauer sei.

Sofort ist Feuer unter dem Dach der Bundesregierung, eine gefährliche Diskussion braut sich zusammen. Seit zwölf Jahren ist der Krieg vorbei – und jetzt gibt es erneut tote Soldaten zu beklagen. Die öffentliche Erregung ist groß, in der bald folgenden Redenschlacht zu diesem Thema im Deutschen Bundestag bringt der SPD-Abgeordnete Fritz Eschmann, einst Hauptmann der Wehrmacht und Ritterkreuzträger, eine weit verbreitete Ansicht auf den Punkt: »Und wenn (…) die Dinge oben nicht in Ordnung sind, wie sollen sie dann unten in Ordnung sein?«15

Unter diesen Umständen bleibt Strauß gar nichts anderes übrig, als die Hochzeitsreise abzubrechen und die geplanten Konsultationen in den Vereinigten Staaten abzusagen. Ein Honeymoon, wie man ihn sich wünscht: Statt mit seiner Frau das Ungemach des Rotter Fests bei Spaziergängen und Bootspartien zu vergessen, muss er sich im Bundestag einer Debatte stellen, in der es – wie gesagt, der Wahlkampf naht – nicht eben höflich zugehen wird.

Und dies ist noch nicht alles. Zwar ist es noch immer bei Strafe verboten, gewisse ostdeutsche Zeitungen in der Bundesrepublik zu besitzen, aber es braucht nur eine kurze Zeitverzögerung, bis in allen Medien der Bundesrepublik ein Artikel der Berliner Zeitung16 weitergereicht wird, der am 12. Juni, eine Woche nach der Hochzeit, mit der knalligen Überschrift »Kriegsminister als Heiratsschwindler« erscheint – erläutert mit den Phantasie anregenden Unterzeilen: »CSU-Journalistin an den Rand des Selbstmords getrieben/Fünf Frauen blieben sitzen/Franz-Josef Strauß – der Bordellstammgast/Wer bezahlt die Liebes- und Alkoholtouren des Mannes, der die UdSSR ›von der Landkarte streichen‹ möchte/Ein feines Vorbild für die westdeutsche Jugend«.

Wohl macht sich kaum eine der westdeutschen Zeitungen diese ostzonalen Horrorgeschichten über Strauß, den Wüterich und Unhold, zu eigen. Aber man muss ja – Chronistenpflicht! – melden, was in der weiten Welt geschieht, und so kommt man, leider, nicht umhin, auch über die Geschichten von all den Damen, denen Strauß angeblich die Ehe versprochen und die er dann sitzen gelassen habe, zu berichten. Man muss gar nicht alles glauben, was das Ost-Berliner Blatt mitzuteilen hat, aber einen gewissen Das-sieht-ihm-ähnlich-Effekt erzielen diese Schwänke aus dem Leben dieses Mannes allemal, von dem doch jeder weiß, dass er kein Kind von Traurigkeit ist. Recht plausibel klingt zudem, woher die Berliner Zeitung ihr Wissen »über die moralische Verkommenheit des Bonner Kriegsministers« gewonnen haben will, »aus der Umgebung des Staatssekretärs Globke« nämlich. Und wie es sich für eine zünftige Enthüllungsgeschichte jener Zeit gehört, ist auch der Bundesnachrichtendienst mit von der Partie: »Sowohl Adenauer und vor allem Gehlen erhalten ständig sorgfältige Informationen über die vielfältigen Eskapaden des hemmungslosen Franz-Josef Strauß.« Dieser wird, noch im Ausland auf Hochzeitsreise, telefonisch vom Schwiegervater über die Gerüchte- und Nachrichtenlage auf dem Laufenden gehalten: »Adenauer und Gehlen Informationen über Eskapaden«, »Globke Lieferant«, »Adenauer Zwicknagl-Heirat nahegelegt«, »Besitzer Bonner Lokalitäten – Exzesse Strauß«, »Konzerne als Geldgeber für Liebe und Alkohol« – die Notizen, die sich der frischgebackene Ehemann nach einem dieser Telefonate macht, sind alles andere als beruhigend.17

Diese Angelegenheit politisch auszuschlachten geht selbst der Opposition zu weit. Nicht aber den innerparteilichen Widersachern: Für seine klerikalen Parteifreunde rund um den unbeugsamen Alois Hundhammer, einen überaus züchtigen Christenmenschen, ist dies ein dankbares Geschäft. Geahnt hat Hundhammer das, was die Ostpresse da berichtet, freilich immer schon. Spätestens jetzt, wo alles schwarz auf weiß dasteht, muss man den Dingen dringend nach und auf den Grund gehen! Bestens präpariert, ein sieben Seiten langes Typoskript und den besagten Artikel aus der Berliner Zeitung zur Hand, klagt Hundhammer in der CSU-Landtagsfraktion am 26. Juni die schlimmen Sünden dieses feinen Herren an – während Strauß am Bonner Schreibtisch über den Vorbereitungen für die anstehende Bundestagsdebatte zu dem Bundeswehrunglück sitzt. Die Fraktionskollegen wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, als die Zornesrede jenes streitbaren Ordensritters vom Heiligen Grab ihren Höhepunkt erreicht: »Und hier schweigt der Parteivorstand und der Betroffene selbst gibt keinerlei Erklärungen ab. Einen solchen Mann«, hilf Herr, selbst Rom ist nicht mehr das, was es mal war, »dazu noch mit seiner Braut, hat der Heilige Vater empfangen, und der Kardinal ist nach Rott gefahren, um ihn zu trauen.«18

Nicht allzu großen Rückhalt hat Hundhammer in den eigenen Reihen; wohl verfügt er noch über eine stattliche Zahl hauptsächlich oberbayerischer Anhänger in Partei und Fraktion, aber seine Zeit ist eigentlich vorbei. Immerhin ist er noch stark genug, sich gegen die Entschuldigung zu wehren, die Strauß ebenso wie Hanns Seidel, der Parteivorsitzende, der für die CSU in Kürze wieder den bayerischen Ministerpräsidenten stellen wird, von ihm verlangen.

Über Wochen und Monate zieht sich diese quälende Angelegenheit hin. Denn wenig später bricht die SPD-geführte Münchner Koalition auseinander; die CSU, seit 1954 in der Opposition, kommt wieder an die Macht. Und bei der Regierungsbildung fällt Hundhammer – trotz einer Brandrede von Strauß vor der Landtagsfraktion, in der die Minister vor ihrer Ernennung und Vereidigung erst einmal gewählt werden müssen – das Landwirtschaftsministerium zu. So wie die Mehrheitsverhältnisse und Arrangements innerhalb der CSU nun einmal sind, kann auch Seidel, der stets auf Mäßigung und Ausgleich bedachte Mann an der Spitze, dies nicht verhindern.

Spurlos sind die Ereignisse dieser schlimmen Monate im Frühjahr und Sommer, die doch eigentlich dem persönlichen Glück hätten reserviert sein sollen, an diesem äußerlich so robust erscheinenden Mann nicht vorübergegangen. Sogar Adenauer, der nun wirklich nicht übermäßig viel Mitgefühl für seine Wegbegleiter aufbringt, macht sich, wie er dem Bundespräsidenten Theodor Heuss in einer Besprechung unter vier Augen am 22. Juli 1957 anvertraut, »große Sorgen« um seinen Verteidigungsminister: »Die massiven Angriffe, die von dem sowjetzonalen Propagandaapparat auf Strauß wegen seines Privatlebens gestartet worden seien«, so hält es die Protokollniederschrift zu diesem Gespräch fest, »hätten den Minister tief getroffen. Wenn es auch gelungen sei, innerhalb der CSU den völlig ungerechtfertigten Hundhammerschen Vorstoß gegen Strauß abzuwehren, so habe Minister Strauß sich doch völlig in sich selbst zurückgezogen. Er komme beispielsweise zu keinen Sitzungen mehr und halte auch im Lande keine Reden.«19

Im November 1957, es ist schon einige Zeit ins Land gezogen, die Union hat bei der Bundestagswahl einen grandiosen Sieg errungen, zu dem Strauß nicht unerheblich beigetragen hat, im Spätherbst dieses bewegten Jahres also ist der Verteidigungsminister auf der politischen Bühne wieder präsent wie eh und je. Man könnte also meinen, der schreckliche Sommer des Missvergnügens sei vergessen oder wenigstens verdrängt. Die Öffentlichkeit und auch die politische Auseinandersetzung haben sich anderen Themen zugewandt. Zwischen Strauß, der sich den einstweilen nicht zu ändernden Münchner Verhältnissen fügt, und Hundhammer ist es sogar zu einer Aussprache gekommen, die an der herzlichen Abneigung zwischen den beiden nichts ändert, aber immerhin einen gewissen Waffenstillstand zur Folge hat.

Doch nichts ist vergessen, keine Wunde wirklich verheilt. In höflicher Schroffheit, mit zwei Sätzen und viel Weißraum auf dem Briefbogen, gratuliert Strauß dem neuen Ministerpräsidenten zu dessen Wahl: »Zu Deinem Kabinett« – und zweifellos ist diese Zeile auf Hundhammer gemünzt – »wünsche ich Dir viel Glück«.20 Seidel entgeht natürlich nicht, dass »Dein Glückwunsch frostig« ist, und er zeigt für »Deinen Unmut wegen der Besetzung des Landwirtschaftsministeriums (…) volles Verständnis«.21

Bevor es nun zu einem klärenden Gespräch zwischen den beiden kommt, erhält Seidel einen weiteren Brief von Strauß, der nicht verbirgt, wie tief die seelischen Verletzungen des Sommers sitzen: »Mich bewegt nicht nur der Unmut wegen der Besetzung des Landwirtschaftsministeriums, sondern mich erfüllt auch tiefe Verbitterung, die auf politische und persönliche Gründe zurückzuführen ist. (…) Dr. Hundhammer hat heuer, unter Anwendung kommunistischen Propagandamaterials, die Ehre meiner Person, den Frieden meiner Familie, die Position des mit der größten Verantwortung belasteten und am meisten exponierten Bundesministers, sowie das Ansehen der Partei in gewissenlosester Weise unter dem Beifall der ganzen sowjetzonalen Presse angegriffen und damit erst weiteren Angriffen neuen Auftrieb gegeben.«22

So ist es, wenn man mit diesem Vollblutpolitiker verheiratet ist, der einst zu den begehrtesten Junggesellen der Republik zählte: Diese zuvor vielleicht erahnte bittere Erfahrung muss Marianne Strauß in den ersten Ehewochen machen. Fortan weiß sie, dass es wirkliche Privatheit für sie beide nicht geben wird.

Die Politik war sein Leben – dieser zum Ende vieler Politikerleben in kleiner Münze verbreitete Spruch hat für Strauß tatsächlich eine tiefere Bedeutung und verweist nicht bloß auf den trivialen Umstand, dass Strauß sich im politischen Geschäft verzehrt, von dieser Leidenschaft getrieben sein Privat- und Familienleben vernachlässigt und – in Bonn auch räumlich fern der Heimat – die Seinen selten zu Gesicht bekommt. Die privatesten Momente sind nicht davor gefeit, ins Rampenlicht gerückt zu werden. Franz Josef Strauß führt, sobald er in die Politik eintritt, eine durch und durch öffentliche Existenz. Er ist nun Sklave jedermanns: Sklave der eigenen Partei, der Opposition, der Medien, der gesamten Öffentlichkeit.

1 Rudolf Augstein an Franz Josef Strauß, 24. April 1957; nebst Unterlagen zum Streit mit Adenauer über die Veröffentlichung des Interviews in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand BMVg 120.

2 Freundliche Mitteilung von Marliese W., einer langjährigen Bonner Bekannten von Strauß.

3 Franz Josef Strauß an Konrad Adenauer, 13. April 1957; ms. Dd. in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand BMVg 209.

4 Kraus, Aphorismen, S. 214.

5Der Tag, 5. Juni 1957 (»Bei der stillen Hochzeit in Rott am Inn«).

6Die Welt, 20. Mai 1957 (»Hochzeit verschoben«).

7 Franz Josef Strauß an Konrad Adenauer, 14. Mai 1957; ms. Dd. in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand BMVg 209.

8 Konrad Adenauer an Franz Josef Strauß, 23. Mai 1957; ebd.

9 Heinrich Krone, Tagebucheintragung vom 4. Juni 1957, in: Krone, Tagebücher, Bd. 1, S. 256.

10 Vgl. etwa Strauß, Erinnerungen, S. 248–250.

11 Vgl. hierzu Schmückle, Ohne Pauken und Trompeten, S. 157–168. Die wörtlichen Zitate sind der Wiedergabe der Darstellung des verantwortlichen Einsatzführers durch Schmückle entnommen (S. 164).

12 Zitiert nach Der Tag, 5. Juni 1957 (wie Anm. 5).

13 Hellmuth Heye an Franz Josef Strauß, 29. Mai 1957; in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand BMVg 484/6.

14Konrad Adenauer an Franz Josef Strauß, 23. Mai 1957; in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand BMVg 209.

15 St.B. Dt. BTag, 2. Wp., 215. Sitzung, 26. Juni 1957, S. 12654–12657.

16Berliner Zeitung, 12. Juni 1957 (»Kriegsminister als Heiratsschwindler«).

17 Franz Josef Strauß, undatierte Notizen; in: Teilnachlass Franz Josef Strauß, Marianne Strauß-Stiftung.

18 Zitiert nach Der Spiegel, 12. Juli 1957 (»Zuviel verlangt?«). Vgl. hierzu und zum Folgenden Groß, Hanns Seidel, S. 134–136, 180f. Umfangreiche Dokumentation mit persönlichen Notizen und Schriftwechseln in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand Familie K 49.

19 Protokoll der Besprechung zwischen Bundespräsident Theodor Heuss und Bundeskanzler Konrad Adenauer am 22. Juli 1957; abgedruckt in: Adenauer/Heuss, Unter vier Augen, S. 220–225, hier S. 222.

20 Franz Josef Strauß an Hanns Seidel, 23. Oktober 1957; ms. Dd. in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand BMVg 811.

21 Hanns Seidel an Franz Josef Strauß, 26. Oktober 1957; ebd.

22 Franz Josef Strauß an Hanns Seidel, 12. November 1957; ms. Dd.; ebd.

ERSTER TEILPrägungen(1915–1949)

Herkunft und Kindheit

»München leuchtete«, wie es am Anfang von Thomas Manns Erzählung »Gladius Dei« heißt;23 ja, noch immer leuchtet München, als Franz Josef Strauß am 6. September 1915 geboren wird. Die lange Periode der liberalen Regentschaft Bayerns ist mit der Abberufung des Ministerpräsidenten Clemens von Podewils-Dürniz 1912 zwar beendet; der Weltkrieg, der nun schon seit einem Jahr wütet – 910 000 Söhne seines Landes stellt der König dem Kaiser, am Ende werden 180 000 gefallen sein –, hat im Geburtsjahr von Strauß erste spürbare Folgen für die Heimatbevölkerung. Aber trotz der Engpässe in der Lebensmittelversorgung – was die Seeblockade der Engländer allein nicht bewirkt, besorgt eine Serie von Missernten – kann von echter Not noch keine Rede sein. Der Mangel, der im Elternhaus von Strauß herrscht, ist ohnehin nicht der Kriegswirtschaft geschuldet, sondern ganz normale Alltagsplage, wie sie jeder kleine Handwerker kennt; Hunger leiden muss hier freilich niemand, schließlich betreibt der Vater einen Metzgerladen, bei dem von jeher auch am Sonntag nur selten das Bessere von Schwein und Rind für die Familie abfällt, aber für alle stets genug zu Essen bleibt.

Die gute alte Ordnung ist bereits dem Tode geweiht. Sie wird den großen Krieg, der alles grundstürzend verändert, nicht überdauern. Noch allerdings »rollt, wallt und summt das unüberstürzte und amüsante Treiben der schönen und gemächlichen Stadt«24, wie es Thomas Mann beschrieben hat; in Schwabing, wo sich seit der Jahrhundertwende Bohemiens eingerichtet haben,25 bestimmen »junge Künstler, runde Hütchen auf den Hinterköpfen, mit lockeren Krawatten und ohne Stock, unbesorgte Gesellen, die ihren Mietzins mit Farbenskizzen bezahlen«, nach wie vor das Bild, und aus den geöffneten Fenstern dringt »Musik auf die Straße hinaus, Übungen auf dem Klavier, der Geige oder dem Violincell, redliche und wohlgemeinte Bemühungen«.26 Hier, in der Schellingstraße 49, ist das Elternhaus von Strauß gelegen.

Mit dem Ende des Krieges, den revolutionären Wirren, die in dieser Gegend, dem Universitätsviertel, der Max-Vorstadt, ebenso ihren Ausgangspunkt nehmen wie einige Jahre später Hitler und die NSDAP – der Völkische Beobachter wird wenige Häuser neben der Metzgerei Strauß redigiert und gedruckt werden –, mit der Zäsur der Jahre 1918/19 also wird München aufhören zu leuchten. So pittoresk wie in Thomas Manns Erzählung ist die Wirklichkeit ohnehin nur für die, die es sich leisten können – das eingesessene wohlhabende Bürgertum –, und für jene, die es sich leisten wollen, obwohl sie es eigentlich nicht können, also die Paradiesvögel der Schwabinger Boheme, die auf bürgerliche Konventionen pfeifen.

Die Eltern Strauß indes gehören keiner dieser beiden Gruppen an. Franz Strauß, der Vater, und seine Frau Walburga sind wie viele andere im Zuge von Industrialisierung und Landflucht in die Stadt gekommen.27 Denn in der mittelfränkischen Heimat, wo der Vater 1875, auf den Tag vierzig Jahre vor seinem Sohn, in Kemmathen, Landkreis Feuchtwangen, geboren wurde, sind die Perspektiven für das jüngste von fünf Kindern einer Bauernfamilie wenig rosig. Der älteste Bruder übernimmt den Hof, Franz erlernt das Metzgerhandwerk. Dem Sog der Metropole folgend, die sich von einer beschaulichen Residenz rasch zu einer modernen Großstadt wandelt, macht er sich 1904 mit einer kleinen Metzgerei in angemieteten Räumen selbständig. Was nach mehr klingt, als es in Wirklichkeit ist, denn wie alle zugezogenen Kleinhandwerker steht er am unteren Ende der Zunfthierachie. Mit den stolzen alteingesessenen Gewerbetreibenden und Handwerkern, die es zu Eigentum und einem gewissen Wohlstand gebracht haben, verbindet eine solche Existenz weniger als mit denen, die in den neu entstehenden Fabriken Arbeit finden.28 Immerhin, die Selbständigkeit eröffnet dem Fleißigen Aufstiegschancen, die dem Industrieproletariat verschlossen bleiben, und Franz Strauß, von Hause aus zu Genügsamkeit erzogen, zeigt nach der 1904 erfolgten Geschäftseröffnung, von welchem Leistungsethos er beseelt ist: Die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer München legt er mit Bestnote ab.

Auch Walburga Schießl, 1877 im niederbayerischen Unterwendling, Landkreis Kelheim, geboren, die Franz Strauß im November 1906 in der Münchner Ludwigskirche heiratet, kommt aus bescheidenen bäuerlichen Verhältnissen. In die bayerische Hauptstadt ist sie gezogen, um sich als Magd und Köchin in jener bürgerlichen Welt zu verdingen, zu der ihr Sohn später einmal gehören wird – nicht aber Maria Strauß, das erste, am 9. September 1907 geborene Kind. Diese Schwester von Franz Josef Strauß, die nach Schule und Ausbildung als Buchhalterin arbeitet, wird ihr ganzes Leben lang eine unauffällige Existenz im Hintergrund des jüngeren, großen Bruders führen und doch einer der wichtigsten Bezugspunkte in seinem Leben bleiben. Was später in völlige Bewunderung, Aufopferung und Hingabe für das politische Lebenswerk von Franz Josef Strauß mündet, beruht auf einer nie endenden und nie getrübten Geschwisterliebe. Dem jungen Minister, der in Bonn zum Star wird, hält sie von München aus, wo sie sich auch der Mutter – bis zu deren Tod 1962 – annimmt, den Rücken frei. Für den Vorsitzenden der CSU wird sie zur heimlichen Schatzmeisterin, wacht peinlich korrekt über das bald unübersichtliche Geflecht der offiziellen und inoffiziellen Finanzen, der Privat- und Sonderkonten, der offen deklarierten und auch der zur besonderen Verfügung des Parteivorsitzenden eingerichteten schwarzen Kassen.

Maria Strauß, die nie heiraten wird, »denn einen Mann wie meinen Bruder fand ich nie«, hat früh gelernt, »mit Würde den zweiten Platz einzunehmen«.29 Äußerlich führt sie ihr eigenes Leben, wohnt stets in eigenen vier Wänden, geht ihrem Beruf bis zur Rente nach. Sehr oft sehen sich die Geschwister nicht, nachdem es den Bruder in die Politik verschlägt. Doch in ihren Gedanken ist sie stets bei ihm, und wenn sie gebraucht wird, ist sie sogleich zur Stelle. Stets wird sie bereitstehen, die Schwägerin bei der Erziehung der Kinder zu entlasten. Maria, die fromme und bescheidene Katholikin, für die persönlicher Verzicht keine Minderung von Lebensglück und -freude bedeutet, füllt im Grunde für Strauß die Rolle aus, die in vielen katholischen Pfarrhäusern einst eine Schwester des Geistlichen übernahm, sie ist im übertragenen Sinne eine »gute Haushälterin, die sich um die Dinge des Alltags kümmert«, und darüber hinaus »Teil seines Innersten«.30 Mehr an der Schwester als am berühmten Bruder lässt sich erahnen, welcher Geist und welche Werte, welche Art der dienenden Lebensführung das Elternhaus von Franz Josef Strauß bestimmen und diesen prägen.

Wenige Tage nach ihrem achten Geburtstag erhält Maria Strauß ihr Brüderchen; ein gutes Jahr zuvor war ein Schwesterchen zur Welt gekommen, das aber bereits nach drei Wochen starb.31 An jenem Tag – noch bis in ihre Pubertät glaubt die Kleine an den Klapperstorch – wird ihr der Gang ins Schlafzimmer verwehrt: »Die Mama ist krank.« Konrad Adenauer, 1876 geboren und damit etwa gleich alt wie ihre Eltern, auch er ein gläubiger und praktizierender Katholik, wird Jahrzehnte später einmal dem bekannten evangelischen Theologen Helmut Thielicke erklären, dass er die Aufklärung seiner Kinder ganz der Mutter überlassen habe: »Ich hatt’ Angst, ich ging zu weit!«32 Völlig undenkbar, dass im Elternhaus von Strauß derart locker über ein so heikles Thema – müsste man nicht dies allein schon beichten? – geredet worden wäre. Gottesfürchtige, kirchentreue Leute sind sie, alle Insignien bayerischer Volksfrömmigkeit haben in ihrem Leben einen festen Platz: Herrgottswinkel, Weihwasserkessel, Tischgebet, die Sonntagspflicht; bei der Prozession zum Fronleichnamsfest sieht man den Vater stets andächtig in den Reihen der Marianischen Männerkongregation schreiten.

Nichts ahnend erledigt Maria am Tag der Niederkunft ihrer Mutter die Schulaufgaben und geht nach dem Abendbrot zu Bett. Doch sie scheint zu spüren, dass es keine gewöhnliche Krankheit ist, mit der die Mutter ringt. Maria findet keinen Schlaf; plötzlich dringen Babyschreie hin zu ihr, die offenkundig nicht aus irgendeiner Nachbarwohnung kommen. Am nächsten Morgen wird sie zur Mutter vorgelassen, und siehe, Franz Josef ist geboren, ruhig und friedlich liegt er da.

»Die Eltern kümmerten sich immer sehr um uns, aber sie ließen uns viel Freiheit und verschonten uns vor überflüssigen Erziehungsversuchen«,33 so fasst Maria ihre Erinnerungen an die Kindheit zusammen. Falsch ist das wohl nicht, aber es klingt doch ein wenig gefälliger, als es vermutlich war. Denn natürlich sind es keine pädagogischen Theorien, und es sind auch keine wirklich freien Entscheidungen, die den äußeren Rahmen für das Aufwachsen der Kinder im Hause Strauß abstecken. Das Metzgerhandwerk fordert vom Vater schließlich fast den ganzen Mann; die Arbeitswoche endet erst, wenn am Samstagabend, nach Ladenschluss, gegen 21 Uhr die Reinigung der Geschäftsräume abgeschlossen ist und das Abendbrot als Nachtmahl eingenommen wird. An jedem Werktag, in aller Herrgottsfrühe, bricht er mit seinem Karren – ein Fahrzeug oder Fuhrwerk gibt es nicht – zum Schlachthof auf, der eine gute Stunde entfernt liegt, um sein Fleisch abzuholen. Nur in diesen Morgenstunden bekommt der kleine Franz Josef seinen Vater länger zu Gesicht, wenn er ihn begleitet und beim Ziehen des schwer bepackten Metzgerkarren hilft.34 Die Mutter widmet sich, wann immer möglich, den Kindern, aber der Laden lässt auch ihr nur wenig Zeit. Die wichtigste Aufsichts- und Bezugsperson für den kleinen Franz Josef ist auf viele Jahre seine Schwester.

Strauß ist ein glänzender Schüler und stets Klassenbester. Vielfach gefördert, nutzt er zielstrebig alle Aufstiegschancen, die eine gute Bildung und Ausbildung eröffnen.

© SZ photo

Ziemlich nahe an der Wirklichkeit dürfte eine Schilderung von Maria Strauß über den Kinderalltag liegen, die sie Jahrzehnte später niederschreiben wird: »Auf die Frage nach unserem Spielzeug bzw. den Spielsachen meines Bruders Franz Josef kann ich berichten, daß es in seiner Kindheit schlecht damit bestellt war. Während ich, älter als mein Bruder, noch schöne Puppen, eine Puppenküche, einen Puppenwagen, eine Puppenschaukel und einen schönen Tierbilderbaukasten hatte, sah es in den Jahren, da mein Bruder Kleinkind und Kind war, durch die Kriegs- und Nachkriegszeit viel schlechter aus. Er hatte eine kleine graue Samtkatze, die er überall mitnahm, ein Sandküberl mit Schäuferl, einen sehr einfachen Baukasten, Schusser in verschiedenen Farben. Älter als er, mußte ich viel mit ihm spielen und mangels Spielsachen entwickelten wir dabei viel Phantasie. Ich hatte aus Pappe einen jungen Mann und ein junges Mädchen ausgeschnitten mit angezeichneter Unterwäsche. Aus buntem Einwickelpapier, wie es uns gerade unterkam, schnitt ich Anzüge und Kleider, Blusen, Röcke, Mäntel usw. aus. Die Bekleidungsstücke hielten wir dann auf die Papierpuppen und führten sie so mit der Hand spazieren oder auch in die Kirche. Da er dem Burschen den Namen ›Hartl‹ gegeben hatte (er kannte einen Bernhard, den man Hartl rief), nannten wird das Papierpuppenspiel ›Hartlspielen‹ und es wurde immer wieder hervorgeholt. Mit Zeitungspapier spielten wir Kaufladen. Wir schnitten das Papier in Form von Schinken, Koteletts, Wurstwaren usw. aus, die weißen Ränder waren das Fett. Gewogen haben wir mit einer selbstgebauten Waage, die aus einem kleinen Baukastenklotz mit einem darüberliegenden Lineal bestand. Ich weiß nicht mehr alles, was uns in unserer Phantasie einfiel. Mein Bruder – etwa 4 Jahre alt – kam dann auf die Idee, einen Stuhl umzulegen und sich zwischen die vier Stuhlbeine zu setzen. Das Ganze war dann sein Auto, die Stuhllehne der Motor. Obwohl das Ding natürlich feststand, fuhr er mit viel Phantasie durch die Gegend und ich mußte weglaufen, um nicht von ihm überfahren zu werden. Mit Brummen und Fauchen imitierte er die Motorengeräusche. Es war trotz aller Armut eine schöne Kinderzeit und wir waren immer mit dem, was wir hatten, zufrieden.«35

Später vertreibt man sich die Zeit bei Mensch ärgere dich nicht und Schach – keine Frage, wer hier bald die Oberhand gewinnt. Wenn es zu einem der seltenen Kräche zwischen den Geschwistern kommt, muss der Streit, das haben die beiden ausgemacht, in Vers- und Reimform ausgetragen werden. Und wann immer es geht, verlässt man die enge, oberhalb der Metzgerei gelegene Wohnung – bestehend aus einer Wohnküche, dem Schlafzimmer der Eltern, in dem auch das Bett des kleinen Sohnes steht, und einer winzigen Kammer, in der Maria schläft – und spielt im Freien, auf der wenig befahrenen Straße vor dem elterlichen Geschäft oder in den Gärten der nahegelegenen Pinakotheken.

Ein liebevoll umsorgendes und gleichwohl strenges Regiment herrscht im Hause Strauß. Die Schwabinger Künstlernaturen, die Repräsentanten des bürgerlichen Geisteslebens, die im Universitätsviertel wohnen, oder auch die Nazi-Größen, die bald in der Nachbarschaft verkehren – wer sich in der Metzgerei mit Wurst und Fleisch versorgt, wird stets zuvorkommend bedient; beeindrucken, gar Leitbild abgeben tun sie alle nicht. In der Welt, in der Franz Josef Strauß aufwächst, gelten unerschütterliche Prinzipien und Werte. Bescheidenheit gehört dazu, aber auch die Selbstgewissheit der an festen Überzeugungen ausgerichteten, durch Kirche und Glauben bestimmten Lebensführung sowie eine tiefe Skepsis gegenüber allem, was nach der untergegangenen guten alten Ordnung, der Monarchie, gekommen ist. Politisch führt dies den Vater direkt in die Arme der Bayerischen Volkspartei (BVP). Monarchistisch orientiert auch in der 1918 angebrochenen post-monarchischen Zeit, ist dieser radikal konservative bayerische Arm des politischen Katholizismus – das Zentrum gibt es hier nicht – stets auf der Suche nach dem, was man als gottgewollte Ordnung im Diesseits glaubt finden zu können. Und so war dem ersten Schock, dem Untergang der Monarchie, sogleich der zweite gefolgt, als im November 1918 unter Führung Kurt Eisners der Freistaat Bayern ausgerufen wurde. Eisner, in Berlin geboren und erst 1907 ins Fränkische übergesiedelt, war nicht nur Sozialist, sondern auch Jude – es ist nicht zu beantworten, was für die politisch interessierten frommen Katholiken schlimmer gewogen hat.36 Und Zeugnisse, wie man es im Hause Strauß konkret hielt, sind ebensowenig überliefert wie Reaktionen auf das am 21. Februar 1919 vom antisemitischen und völkisch gesinnten Grafen Arco verübte tödliche Attentat auf Eisner. Die folgende kurze – und schließlich unter sozialdemokratischer Führung im Mai blutig niedergeschlagene – Episode einer bolschewistischen Räterepublik machte alles nur noch schlimmer. Tief grub sich die Erinnerung daran in das kollektive Gedächtnis des bürgerlichen und katholischen Bayerns ein. Es wäre erstaunlich, sollten jene revolutionären Monate nach Ende des Ersten Weltkriegs – und im vierten Lebensjahr von Franz Josef Strauß – in den kommenden Jahren kein Gesprächsthema im Elternhaus gewesen sein.

Unverdrossen in jener Zeit und auch in den kommenden Jahren der Anfechtung durch Hitler und die allmählich an Einfluss gewinnende NSDAP, wird im Elternhaus Strauß das katholische Banner hochgehalten, und dieser unerschütterliche Glaube bleibt stets der wichtigste Maßstab zur moralischen Beurteilung des Zeitgeschehens. Alles andere ist nahe des Teufels, und selbstverständlich prallt jeder Versuch der Nazis, ihn für ihre Sache zu gewinnen, daher am Vater ab. Als der kleine Franz Josef einmal aufgelesenes nationalsozialistisches Propagandamaterial nach Hause bringt, setzt es ein Donnerwetter. Das einzige Heilsversprechen, das im Hause Strauß etwas gilt, ist das der Botschaft Christi. In diesem Sinne werden die Kinder erzogen.

1922 eingeschult, scheint dem Jungen sein Lebensweg vorgezeichnet: Er soll einmal den Metzgerladen übernehmen. Stolz, durchaus geschmeichelt, gewiss, und doch nur wenig begeistert ist der Vater daher, wenn er bei den regelmäßigen Gängen zu den Lehrern immer wieder auf die außerordentliche Begabung seines Sohnes angesprochen wird, die den Wechsel auf eine höhere Schule nahelegt. Ähnlich äußert sich der Pfarrer, dem neben der Gewissenhaftigkeit, mit der sein Ministrant den Dienst verrichtet, auch dessen Wissensdurst aufgefallen ist: Der Bub, gerade neun Jahre ist er alt, rasselt die lateinischen Gebete und die Liturgie nicht einfach seelenlos herunter, sondern beginnt sich für Inhalt und Sinn der Texte zu interessieren. Ein Benediktinerpater, der bei seinen gelegentlichen Besorgungsgängen in das väterliche Geschäft von diesem Interesse des Volksschülers erfährt, steckt ihm ein Latein-Lehrbuch zu. Und Strauß, vom Schulunterricht unterfordert, gibt eine erste Kostprobe seiner Wissbegier, indem er sich autodidaktisch Zutritt zu der versunkenen Welt der alten Sprache verschafft.37

Eher widerstrebend stimmt der Vater endlich einem Wechsel auf die Gisela-Realschule zu. Schließlich will sich der gottesfürchtige Mann nicht nachsagen lassen, er habe die Talente seines Sprößlings vergraben. Es schadet ja nicht, wenn die Schulausbildung etwas gründlicher als nötig ausfällt; vielleicht wird der Sohn am Ende gar der erste Metzger sein, der nicht nur Wurst herstellen und Schinkenstücke pökeln kann, der nicht nur das kaufmännische Rechnen beherrscht, sondern darüber hinaus sogar – wozu auch immer – fremde Sprachen.

Einmal entfesselt, ist der Lerneifer des Jungen nicht zu bremsen. Beim täglichen Ministrantendienst im Max-Joseph-Stift begegnet ihm zudem mit Johannes Zellinger, der als Bauernsohn um die Verhältnisse bildungsferner Schichten weiß, ein Priester, der noch am Anfang einer wissenschaftlichen Laufbahn steht – später wird er Lehrstuhlinhaber in München und Würzburg für kirchliche Kunstgeschichte und Patristik sein – und der sogleich die wache Intelligenz des Knaben entdeckt.

Die Eltern haben sich noch nicht richtig daran gewöhnen können, dass ihr Sohn jetzt die Realschule besucht, da drängt Zellinger sie, ihn aufs Gymnasium zu schicken. Den Rückstand im Lehrstoff holt Franz Josef mit Zellingers Hilfe auf, und schon kann er von der 1. Klasse der Realschule in die 2. des humanistischen Max-Gymnasiums wechseln. Der Übergang erfolgt ohne Probleme, bereits die ersten beiden Lateinklausuren absolviert er mit der Note »gut«. Am Ende seiner Schulzeit wird Strauß das beste Abitur seines Jahrgangs in Bayern ablegen; Turnen ist das einzige Fach, in dem es nicht ganz für ein »sehr gut« reicht, obwohl er ein vorzüglicher Sportler ist und seine Statur noch nichts von der Leibesfülle späterer Tage erahnen lässt.

Nur einmal leistet sich der Schüler Strauß einen Durchhänger.38 Zu Beginn der Quarta bekommt er ein Fahrrad geschenkt, und bald sind die ausgedehnten Touren durch die bayerische Heimat mindestens ebenso interessant wie die Schule. Doch die »Fünf« in Geographie und die »Drei« in Deutsch, die er sich postwendend einhandelt, bleiben einmalige Ausrutscher. Dass Strauß, der sich später vom Geld, das er mit Nachhilfestunden verdient, ein Rennrad kauft, 1934 als krasser Außenseiter das schwierige, über 210 Kilometer führende Rennen »Quer durch das bayerische Hochland« gewinnt und auch Sieger der süddeutschen Straßenmeisterschaft wird, ist die sportliche, die vergleichsweise uninteressante Seite dieser Leidenschaft. Kennzeichnender für den folgenden Lebensweg ist die an Erkundungssucht grenzende Neugier, mit der er jede freie Stunde nutzt, die nicht mit Schule, Kirchendienst, Nachhilfe oder häuslichen Pflichten ausgefüllt ist. Oft fährt er allein durchs Land, da keiner der Freunde bei seinem Tempo mithalten kann. Fünfzig, hundert, zweihundert Kilometer – immer länger werden die Tagestouren; an Pfingsten 1931, als Strauß sich auf eine viertägige Expedition, inklusive Alpenüberquerung via Brenner, nach Bozen aufmacht, kann ihn nur ein italienischer Zöllner bremsen, dem der mit wenig Barem ausgestattete Radfahrer suspekt erscheint.

Es ist nicht viel, was man über Kindheit und Jugend von Strauß weiß; Markierungen und Weichenstellungen für die Zukunft lassen sich ausmachen, auch wichtige, schicksalhafte Begegnungen wie die mit Zellinger. Zu dem wenigen, was als sicher gelten kann, gehören durchaus Momente, die Spuren auf seinem weiteren Lebensweg hinterlassen haben. Dass er das Kind sparsamer Leute ist, die stets von dem wenigen, was sie erübrigen können, etwas für schlechtere Zeiten zurücklegen, wird man noch am relativ wohlhabenden Bonner Minister wiedererkennen, der Monat um Monat einen erheblichen Teil – in den ersten Jahren bis zur Hälfte – seiner Einkünfte spart. Seinen eigenen Kindern wird er diesen Ratschlag Jahrzehnte später mit auf den Weg geben. Max Josef, der ältere Sohn, beispielsweise erhält von seinen Eltern zum bestandenen Abitur einen ansehnlichen Geldbetrag, »der von nun an Dein Eigentum ist«, wie Franz Josef Strauß in einem Glückwunschbrief schreibt: »Wir empfehlen Dir, ihn so gut wie möglich nach Deinen banktechnischen Erfahrungen anzulegen, den Ertrag zu verwenden und das Geld selbst für Dein Studium aufzuheben.«39

Die merkwürdige Mischung aus Zuversicht und Skepsis, aus Vertrauen in die göttliche Vorsehung, beruhend auf der unerschütterlichen Heilsgewissheit des Schöpferglaubens, und düsterer Ahnung angesichts der ungewissen Zukunft, eine Ängstlichkeit, die reichlich Nahrung in den Zeitumständen findet – von profanen Erfahrungen wie Inflation und Währungsschnitt bis hin zu der totalitären Herausforderung der gottgewollten Ordnung –, diese Mischung aus Hoffen und Bangen, Sich-Fügen und Widersagen ist eine Mitgift des Elternhauses, die ihn bis an sein Lebensende begleiten wird. Aber keine der Prägungen, die sich benennen lassen, so tief sie auch reichen mögen, erklären das Individuelle, das Persönliche an Franz Josef Strauß: die Erfahrung des sozialen Aufstiegs, an dem auch ein wenig wohlwollender Betrachter kaum Züge des Parvenühaften erkennen kann; der Wille, die Fesseln abzustreifen, die seine Herkunft ja zunächst einmal bedeutet, um seine Zukunft zu gestalten; das Misstrauen gegen die herrschenden Schichten, die alten Eliten ebenso wie das zu Macht und Einfluss gelangte Bürgertum, jene Kräfte also, die in Weimar versagt haben und Hitler möglich machten – Strauß hat in den Elternhäusern seiner Mit- und Nachhilfeschüler genügend Anschauungsmaterial sammeln können.40 Bedeutsam ist das alles zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, doch einzigartig ist dieses Muster nicht. So wenig wie die beengende Wirklichkeit des zwischen noch kleinbürgerlichen und schon kleinen bürgerlichen Verhältnissen changierenden Elternhauses, das aber – über allem anderen ragend – moralisch intakt jegliche Prüfung des Lebens und der Geschichte besteht und somit, bei allem Hintersichlassen, auch etwas ist, was dem Aufsteigenden nicht mehr als Stigma hinderlich, vielmehr schon fast berechtigter Rückhalt herkunftgewissen Stolzes ist. Wichtige Momente in der Entwicklung, für die beginnende Entfaltung der Persönlichkeit von Strauß liegen hier zweifellos vor. Doch auch dies sind keinesfalls singuläre Erfahrungen, sondern doch eher Bausteine zu einer kollektiven Biographie des neuen Bürgertums, wie es sich nach 1945 in Westdeutschland herausbilden wird. Sie prägen Strauß, sie prägen einen völlig anderen Charakter wie Helmut Kohl, sie prägen Abertausende. Sie erklären damit immerhin eines, was Strauß politisch stets zugute kommen wird und was auch seine Gegner ihm nicht werden nehmen können: Er ist ein Kind des Volkes.

Das Aufbrausende, Brachiale, die Kraft des heiligen Zorns, dieses Temperament im Übermaß – von dem, was wir über den adoleszenten Strauß wissen, lässt sich nicht sagen: Hier ist es schon. Er war allem Anschein nach ein artiger Bub, ein fleißiger, die Obrigkeit respektierender Pennäler; die einzigen Anhaltspunkte dafür, dass er auch mal über die Stränge geschlagen haben mag, sind ein Verweis wegen »Unfugs in der Stenographiestunde« sowie eine Stunde Arrest nach einem Museumsbesuch.41 Angesehen inmitten der Bürgerkinder und Sprösslinge von Familien alten Geschlechts, die mit ihm die Schulbank drücken, ist er wegen seiner herausragenden Intelligenz und Leistung. Dass er niemandem als Streber gilt, dafür sorgen schon seine Hilfsbereitschaft – natürlich lässt er seine Hausaufgaben, vor allem die schweren Latein- und Griechischübersetzungen, vor Unterrichtsbeginn abkupfern – und sein geselliges Wesen.

Die erste Phase des Aufstiegs von Franz Josef Strauß besteht im Überwinden der Schranken seiner Herkunft. Stets wird Strauß dankbar bleiben für die Entsagungen, die seine Familie auf sich genommen hat, um ihm den Weg zu ebnen – nicht nur, dass die tätige Hand des Buben im elterlichen Haus durch die vermehrte Beanspruchung der höheren Schule mehr und mehr verloren geht; zudem kostet Bildung Geld, für die Lehrmittel muss jeder selbst aufkommen. Auch die Förderung, die er erfahren hat, vergisst er nicht. Die Offenheit, mit der mancher Mitschüler, Guntram Graf von Lösch zum Beispiel, diesem seltsamen Vogel aus einer ihnen fremden Welt begegnet, wird mit Freundschaft bis zum Tod belohnt. Die wichtigste der Erfahrungen jedoch, die Strauß in dieser Zeit gesammelt hat, besteht wohl darin, dass es letztlich seine eigene Leistung ist, die ihn vorangebracht hat, dass alle Unterstützung ihn im Grunde nur in jenes Recht versetzt hat, das ihm bei seinen Gaben zustand – das ihm allerdings verwehrt geblieben wäre, wären da nicht die selbstlosen, auf sein Glück bedachten Förderer gewesen.

23 Mann, »Gladius Dei«, S. 215.

24 Ebd.

25 Vgl. hierzu mit vielen Nachweisen Bauer/Piper, München, S. 216–242.

26 Mann, »Gladius Dei«, S. 215.

27 Die folgenden Angaben beruhen, soweit nicht anderweitig belegt, auf einem Gespräch des Verfassers mit Maria Strauß sowie auf dem von Strauß autorisierten Porträt von Thomas Dalberg (Franz Josef Strauß, S. 7–14) und der von Maria Strauß überprüften revidierten Auflage des Buchs von Otto Zierer (Franz Josef Strauß. Ein Lebensbild, S. 7–72).

28 Vgl. hierzu Schnorbus, Arbeit und Sozialordnung; Haupt/Crossick, Die Kleinbürger.

29Jasmin, 30. Juli 1971 (»Ich blieb ledig, denn einen Mann wie meinen Bruder fand ich nie«), S. 15.

30 Joseph Kardinal Ratzinger, der Maria Strauß in den sechziger Jahren bei einer Pilgerreise ins Heilige Land lange vor deren Bruder kennenlernte, im Gespräch mit dem Verfasser.

31 Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Maria Strauß, »Herkunft und Familie«, S. 42–44.

32 Thielicke, Zu Gast auf einem schönen Stern, S. 364.

33 Maria Strauß, »Herkunft und Familie«.

34 Strauß, Erinnerungen, S. 16.

35 Undatierte Aufzeichnung aus dem Jahre 1980 von Maria Strauß, angefertigt als (nicht abgesandte) Antwort auf eine briefliche Anfrage vom 15. Januar 1980 von zwei Herren, die sich als Studenten der Universität Heidelberg ausgaben. Brief und Antwortentwurf in: ACSP, Nl. Strauß, Bestand MPr 48.

36 Vgl. Zorn, Bayerns Geschichte, S. 145–209.

37 Vgl. hierzu und zum Folgenden Strauß, Erinnerungen, S. 16–19.

38 Das Folgende beruht auf einem Gespräch des Verfassers mit Maria Strauß. Vgl. hierzu auch Dalberg, Franz Josef Strauß, S. 12f.

39 Franz Josef Strauß an Max Josef Strauß, 29. Juni 1978; in: Archiv der Marianne Strauß-Stiftung, Bestand Privatakten Kinder.

40 Vgl. Tucher, »Gemeinsame Schulzeit«.

41 Vgl. Kurt Vogel, »Mein Schüler Strauß«.

Fronterfahrungen

In der Schule ist ihm beinahe alles zugeflogen. Nur für die Abiturklausur in Mathematik muss sich der Primaner noch mal auf den Hosenboden setzen. Die glänzend bestandene Reifeprüfung bestätigt eindrucksvoll, wie richtig der Ratschlag seines Förderers Zellinger gewesen ist, dem Jungen die Entfaltung seiner Talente durch die bestmögliche Schulbildung zu ermöglichen. Überraschend tun sich nun, nach Schulabschluss im Frühjahr 1935 und sogleich abgeleistetem Arbeitsdienst – »bei dem meine Tätigkeit in Roden und Entwässerungsarbeiten bestand«42 –, Schwierigkeiten auf: Der erste Immatrikulationsantrag an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität wird ohne Angabe von Gründen abgelehnt. Es ist plausibel, auch wenn es keine Beweise dafür gibt, dass dies der aufrechten und regimekritischen Haltung des Vaters zuzuschreiben ist, wie Strauß in seinen Erinnerungen mutmaßen wird.43 Sein Mentor Zellinger jedoch interveniert, und das Problem ist aus der Welt. Zum Winter 1935/36 kann Strauß sein Studium aufnehmen. Zunächst schreibt er sich für Germanistik, klassische Philologie und Archäologie ein, bald belegt er Vorlesungen in Geschichte, zum Ende rundet er seine Studien mit einigen Semestern Volkswirtschaft und Jura ab.

Aufgrund seines herausragenden Abiturs ist zudem die Frage der Finanzierung des Studiums fast beantwortet, bevor sie sich überhaupt stellt. Strauß wird in das Maximilianeum aufgenommen, eine 1860 von König Max II. von Bayern gegründete Stiftung zugunsten hochbegabter Landeskinder, zugleich eine »Pflanzschule für Beamte«.44 Dazu passt es, dass sein erster ernsthafter Berufswunsch – nachdem die kindlichen Überlegungen, es als »Lokomotivführer, Pfarrer, Gewerkschaftsführer (oder) Maschineningenieur«45 zu versuchen, verworfen sind – in Richtung Lehramt geht, wo er sich sowohl der Liebe zu den alten Sprachen und der antiken Geschichte hingeben als auch seine in vielen Nachhilfestunden erprobten pädagogischen Talente entfalten könnte. Noch bis zu seinem Lebensende wird Strauß Post von seinen ehemaligen Schülern erhalten. Willi Stickler, der seit Jahrzehnten Chemie an der University of Denver lehrt, besucht ihn 1986 in München und vergisst in seinem Dankesbrief nicht daran zu erinnern, »wie Du mir Nachhilfe in Latein und Griechisch erteilt hast, wie Du in mir (heute unersättlichen) Wissensdurst erweckt hast und so die Samen zur wissenschaftlichen Laufbahn gesät hast«.46

Im Laufe des Studiums gewinnt Strauß mehr und mehr Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten, und überhaupt beginnen sich in diesen Jahren seine geistigen Perspektiven zu weiten. In einem ausführlichen, drei eng beschriebene Seiten umfassenden Wehrmachtslebenslauf, der, 1941 verfasst, kein Wort enthält, dessen Strauß sich nach dem Kriege schämen müsste, heißt es: »In diesen Jahren kam ich heran an die Fragen und Probleme der Kulturgestaltung, an die tragische Literatur der Griechen und ihre Übernahme bei den deutschen Dichtern, überhaupt an den Humanismus als Erziehungs- und Kulturform im allgemeinen. Die höheren Semester brachten eine Wendung zur Geschichte mit sich (…). Besonders bewegte mich dabei die Frage der Geschichtsphilosophie, des geschichtlichen Denkens und der geschichtlichen Erscheinung (…). Aus einem Grenzgebiet entstand auch meine Doktorarbeit über die Gestaltung der antiken Imperiumsidee, die ich bis kurz vor den Abschluss brachte. In dieser Zeit legte ich auch mein Berufsziel endgültig fest: ich wollte höherer Lehrer werden und wenn möglich als Dozent dann für Geschichte an die Hochschule mich emporarbeiten.«47

Studium, Gelderwerb als Nachhilfslehrer und die Pflege seiner Hobbys wie das Radeln miteinander zu verbinden – darüber hinaus ein geselliger Mensch zu sein – »war nicht leicht«, erinnert sich Strauß Jahrzehnte später. Vergnügungen wie der Tanzkurs beim seinerzeit über die Münchner Stadtgrenzen hinaus bekannten Tanzmeister Valenzi sind eher gesellschaftliche Pflichtübungen für den jungen, aufstrebenden Mann, die er wegen ihrer »Geselligkeit« und dem hübschen Ambiente des Nobelhotels »Vier Jahreszeiten« schätzt. Das täuscht ihn jedoch nicht darüber hinweg, dass er »auf diesem Gebiet keine besonderen Fähigkeiten« besitzt: »Sicher war ich meiner Sache nie.«48

Von Jahr zu Jahr entfernt der junge Strauß sich weiter von der Lebensbahn, die ihm einst vorgezeichnet schien. Allerdings, so schreibt er in seinen Erinnerungen: »Das Verhältnis zu meiner Mutter und zu meinem Vater blieb auch nach dem Wechsel auf das Gymnasium stets gut, und es gab keinerlei Entfremdung. Sicher spürten die Eltern, daß der Bub sich jetzt mit Gedanken beschäftigte und in Kreise kam, mit denen sie nicht vertraut waren und mit denen sie wenig anfangen konnten« – also doch ein Stück Entfremdung –, »(a)ber ihr Stolz überwog. Hervorragende Noten, die ich nach Hause brachte, beschleunigten die Versöhnung mit der neuen Entwicklung.« Und dann ein merkwürdiger Satz, der das Verhältnis zu den Eltern charakterisieren soll: »Das persönliche wie das politische Vertrauensverhältnis zum Elternhaus hat unter meinem Eintritt in eine für meine Familie neue Welt niemals gelitten.«49

Es ist leicht vorstellbar, dass der Kampf um Anerkennung für den eingeschlagenen Weg mit den ersten guten Schulnoten nicht abgeschlossen war. An der aufopferungsvollen Hingabe der Eltern, der Treue zu ihrem Sohn, der die durch Stand und Herkunft vorgegebenen Bahnen verlässt und eine ihnen fremde Welt betritt, am selbstlosen Streben von Vater und Mutter, dem Jungen alles zu ermöglichen, damit er es einmal besser hat als sie, besteht kein Zweifel. Aber ist es Nestwärme, ist es Herzlichkeit, die durch den Begriff des »Vertrauensverhältnisses«, das nicht gelitten habe, schillert, ist es Liebe, ist es gar tiefere Seelennähe?50

Allein, dass es nicht nur das »persönliche«, sondern auch das »politische Vertrauensverhältnis« ist – ein Wort, das zum Zeitpunkt der Niederschrift auch das Verhältnis zu Gerold Tandler oder Edmund Stoiber bezeichnen könnte –, dokumentiert die seltsame Ausdrucksschwäche, um das Mindeste zu sagen, des späten, eigentlich doch unvergleichlich wortgewandten Strauß, die ihn immer dort überkommt, wo es um seelische und emotionale Befindlichkeiten geht. Aus der Sprachlosigkeit bei der Benennung seiner Gefühle für die Eltern ragt immerhin das Moment aufrichtigen Danks hervor. Die tiefe Verwurzelung im katholischen Milieu, gepaart mit der erzieherischen Strenge, die das Kinderleben im Elternhaus bestimmt, machen den Heranwachsenden immun gegen alle Verführungen der Zeit. Immer wieder wird dem Knaben beigebracht, welches Verderben die Nazis, die man lange vor der Machtergreifung in der Schellingstraße ihr Unwesen treiben sehen kann, über Deutschland bringen werden.