Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

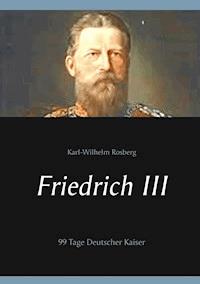

Die Biografie des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen führt uns in eine bewegte Zeit unter Kaiser Wilhelm I. und Reichskanzler Bismarck. Geschildert wird das Leben eines Thronfolgers, der 30 Jahre warten musste und dann beim Thronwechsel 1888 unheilbar krank und nur 99 Tage König von Preußen und Deutscher Kaiser war. Wie wäre die deutsche Geschichte wohl verlaufen, wenn Friedrich gesund gewesen wäre und eine volle Regierungszeit ausgeübt hätte?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 117

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Personen

Zeitgeschichtlicher Hintergrund

Der Großvater: Friedrich Wilhelm III

Die Eltern: Wilhelm und Augusta von Sachsen –Weimar –Eisenach

Der Onkel: Friedrich Wilhelm IV

Kindheit und Jugend des Kronprinzen

Unruhige Zeiten in Berlin

Märzrevolution 1848

Erst Beschwichtigung, dann Gegenrevolution

Wieder in alten Gleisen

Universitätsstudium und Reisen

Die Koblenzer Zeit,London,Petersburg, Pflichten und eine Verlobung

Letzte, bewegte Junggesellenzeit

Traumhochzeit

Kronprinz

Das Problem der Heeresreform

Eine schwere Geburt und familiärer Kummer

Verfassungskonflikt und Pressezensur

Krieg gegen Dänemark

Der Deutsche Krieg gegen Österreich

Indemnität, Gründung des Norddeutschen Bundes und des Zollvereins

Vorbereitung eines weiteren Krieges

Der französisch deutsche Krieg

Paris, das letzte Hindernis

Gründung des Deutschen Kaiserreiches am 18. Januar 1871

Bornstedt und soziales Engagement

Attentate auf den Kaiser

Die schicksalhafte Krankheit

99 Tage Kaiser

Der Kampf um das Andenken

Gewidmet Dr. Fritz Blume

Ehrenpräses der Getreuen zu Jever

Vorwort

Das Leben Kaiser Friedrichs III von Preußen endete tragisch. Nachdem er mit 57 Jahren, davon 30 Jahre als Kronprinz, seinem verstorbenen Vater Wilhelm I. als Deutscher Kaiser und König von Preußen nachfolgte, war er bereits durch eine unheilbare Krankheit vom Tode gezeichnet. Er erlebte seine Zeit als Kaiser nur 99 Tage, in denen er durchgehend behandelt wurde. Auf ihm ruhten die Hoffnungen monarchischer, liberaler und englandfreundlicher Kreise. Von ihm versprachen sie sich eine Öffnung der Politik in eine modernere Zukunft, ohne die Grundlagen der preußischen Monarchie aufzugeben. Kaum ein historisches Ereignis eines so frühen Todes hat in der Beurteilung der Tragweite so viele Spekulationen ausgelöst. Dabei ging es um die Fragen: Was wäre gewesen, wenn dieser Kaiser länger gelebt hätte? Die Spekulationen gipfeln in der Fragestellung: Wäre der Erste Weltkrieg mit ihm womöglich vermieden worden? Aber Geschichte ist im Rückblick unveränderbar, wenn auch Gedankenspiele sicher interessant sind. Der Historiker wird sich daher eher den Fragen stellen: Was hat er in seiner Zeit als Kronprinz bewirkt? Wie war der Mensch Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen, wie er mit vollem Namen hieß. Was hat ihn geprägt? Die Tagebücher, die Friedrich bis zu seinem Tod geführt hat, geben darauf Antworten und beenden nach sorgfältiger Analyse auch jede Legendenbildung.

Zum Thema gibt es eine Reihe von historischen Analysen, die an dieser Stelle beispielhaft zu nennen sind: Peter Mast: Die Hohenzollern; Hans-Joachim Neumann: Friedrich III Der 99-Tage Kaiser; Frank Lorenz Müller: Der 99-Tage-Kaiser Friedrich III von Preußen – Prinz, Monarch, Mythos; als besondere Quelle: Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen; Die Tagebücher Friedrichs III.; aber auch Portale, wie: Preussenchronik.de; Preussen.de; Wikipedia.org; Mit dieser zeitgeschichtlichen Darstellung soll keine weitere historische Analyse vorgelegt werden, sondern der Versuch unternommen werden, historisch korrekt in den Fakten, Geschichte interessant, auch unterhaltend zugänglich zu machen. Wer es in der Darstellung lieber streng wissenschaftlich mag, dem seien die genannten Werke empfohlen. Der Verfasser ist Mitglied des Vereins „Die Getreuen zu Jever“, der es sich seit über 150 Jahren als historischer Stammtisch zum Ziel setzt, das Andenken Bismarcks und Preußens zu bewahren. Dieses Buch wurde auch als Beitrag zum Geschichtsverständnis in diesem einmaligen Kreis geschrieben und diskutiert. Es ist dem langjährigen Präses des Vereins Dr. Fritz Blume gewidmet, der 2018 sein 90. Lebensjahr vollendet hat, wozu ihm seine Getreuen zu Jever ganz besonders herzlich gratuliert haben.

Personen

Friedrich Wilhelm Nikolaus Karl von Preußen, Seit 1888 Kaiser Friedrich III. (1831 – 1888).

Victoria Adelaide Marie Luise of Great Britain and Ireland, (1840 – 1901) Ehefrau Friedrichs III. und älteste Tochter der Königin Viktoria von England und Prinz Albert

Wilhelm II. (1859 – 1941), ältester Sohn und ab 1888 Nachfolger als Deutscher Kaiser und König von Preußen bis 1918.

Wilhelm I. , Prinzregent ab 1858, König von Preußen ab 1861 und Deutscher Kaiser ab 1871. (1797 – 1888) Vater von Friedrich III.

Marie Luise Augusta Catharine von Sachsen- Weimar-Eisenach. (1811 – 1890) Mutter von Friedrich III.

Friedrich Wilhelm III.(1770 – 1840) König von Preußen, verheiratet mit Luise von Mecklenburg-Strelitz Großvater von Friedrich III.

Friedrich Wilhelm IV. (1795 – 1861) König von Preußen, Onkel von Friedrich III.,verheiratet mit Elisabeth von Bayern, kinderlos. Seit 1858 schwer erkrankt.

Otto von Bismarck Schönhausen (1815 – 1898) Preußischer Ministerpräsident, Deutscher Reichskanzler und ab 1870 Fürst von Bismarck, ab 1890 auch Herzog zu Lauenburg

Helmut Karl Bernhard Graf von Moltke (1800 – 1891), Adjutant des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, Generalfeldmarschall und Chef des Preußischen Generalstabs

Dr. August Wegner, Generalarzt und Leibarzt des Kronprinzenpaars

Professor Dr. Carl Gerhardt, Berliner Kehlkopfspezialist

Dr. Ernst von Bergmann, Berliner Chirurg

Sir Morell Mackenzie, englischer Laryngologe und verantwortlicher behandelnder Arzt des Kronprinzen bei seiner Kehlkopferkrankung

Professor Rudolf Virchow, Preußischer Politiker und Spezialist für Pathologie an der Berliner Charité

Zeitgeschichtlicher Hintergrund

Die Zeit, in die der Kronprinz Friedrich Wilhelm hineingeboren wird – wir sprechen vom Jahr 1831 – kann als friedliche Zeit angesehen werden, nahezu beschaulich. Die schweren Verwerfungen und Kriege, die Napoleon bis zu seiner Niederlage 1813 und endgültig 1815 angerichtet hat, sind seit dem Wiener Kongress 1814 - 1815 überwunden. Preußen lebt mit 34 anderen Ländern und 4 Freien Städten im Deutschen Bund zusammen. Zu den Ländern gehören Fürstentümer und Königreiche, wie Preußen, Bayern und Württemberg, auch das Kaiserreich Österreich. Im gesamten Gebiet des Deutschen Bundes leben etwa 35 Millionen Menschen, in Preußen etwas über 10 Millionen.

Die Ruhe ist trügerisch. Der Deutsche Bund, ein Staatenbund, genauer ein Fürstenbund hat die Zeit vor Napoleon nach althergebrachter Ordnung restauriert, ist weder demokratisch noch liberal, sondern autokratisch und vom Adel bestimmt. Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, hatte sich, um Napoleon zu bezwingen, höchst emotional an sein Volk gewendet, Bürgerrechte und eine Verfassung versprochen und nichts davon eingelöst. Statt dessen herrscht der Geist eines Polizeistaates, sind Meinungen und Pressefreiheit nicht erwünscht.

Preußen ist überwiegend landwirtschaftlich strukturiert, gemütlich und idyllisch in den Weiten des Landes, vor allem östlich der Elbe, aber auch rückständig und geprägt von der großen Kluft zwischen außerordentlich reichem Adel und der großen Mehrheit armseliger Menschen, die mühsam ihr Brot verdienen, ansonsten kaum Rechte haben. Erzwungene Ruhe heißt aber nicht Zufriedenheit. Intellektuelle, Studenten und die Menschen in den Städten sind unzufrieden. Der Funke der Französischen Revolution von 1789 hat sich überall in Europa, auch in Preußen, ausgebreitet. Regenten und Adel fürchten um ihre Privilegien und halten nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819 den Druck auf die Bevölkerung aufrecht. Es herrscht Pressezensur, Universitäten werden überwacht, liberale Professoren erhalten Berufsverbot. Burschenschaften werden verboten. Mit Leistung, Bildung und Fleiß kann man in Preußen kaum etwas erreichen, es zählen nur Stand und Geburtsrechte.

Es entsteht vor allem in den Städten und wegen der beginnenden Industrialisierung eine Bürgergesellschaft aus Ärzten, Anwälten, Beamten, Unternehmern, Lehrern und Journalisten, die aber politisch machtlos ist und sich in ihrer bürgerlichen Welt nach außen unpolitisch einrichtet. Man feiert in den nach dem Biedermeierstil eingerichteten Häusern und Wohnungen Weihnachten, pflegt das Zusammenleben, verhält sich unauffällig und geht seinem überwiegend protestantischen Glauben nach. Wer kann, versucht eine bescheidene Karriere im Militär zu machen. Ein Reserve - Leutnant der preußischen Armee hat ein höheres Ansehen, als ein Professor und die Einberufung zum jährlichen Königs- später Kaisermanöver gilt als Ausweis gehobener Bedeutung.

Der Großvater: Friedrich Wilhelm III.

Friedrich Wilhelm III., König von Preußen in fünfter Generation – vorher gab es Kurfürsten - und ein Hohenzoller vom Scheitel bis zur Sohle vom Gottesgnadentum überzeugt, hat schwere Zeiten durchlebt. Unter Napoleon musste er große Teile seines Staatsgebietes abgeben, wurde ignoriert und gedemütigt und zur Gefolgschaft mit Frankreich gezwungen. Von seiner Armee und von den Offizieren wurde er wegen seiner Nachgiebigkeit gegenüber Napoleon als Feigling verachtet. Immerhin hat er es nach Flucht und Emigration geschafft, Preußen zunächst in einem Reststaat zu erhalten und auf dem Wiener Kongress 1815 zu alter Größe und Stärke zurückzuführen. Das beste, was man von ihm sagt ist, dass er ein anständiger Mensch und vorbildlicher Familienvater ist, der nach seiner 1810 früh verstorbenen und auch vom Volk geliebten Königin Luise, seit 1824 in zweiter Ehe mit Auguste Fürstin von Liegnitz verheiratet ist. Aus seinen Ehen hat er 10 Kinder, von denen 3 starben. Der älteste Sohn, Friedrich Wilhelm, wird 1840 sein Nachfolger werden. Der nur 2 Jahre jüngere Wilhelm wird seinem Bruder später auf dem Thron folgen.

Große politische Ziele hat der König nach dem Wiener Kongress nicht mehr, Kriege sind tabu und im Inneren ist Ruhe die erste Bürgerpflicht So widmet er sich vor allem seiner Familie, dem Studium der Reformation Martin Luthers und greift regulierend in die evangelische Kirche ein, deren Oberhaupt er in Preußen ist. Im Rheinland, vor allem in Köln, befinden sich die katholischen Christen in der Mehrheit und es wird die Frage strittig, in welcher Konfession die Kinder aus sogenannten Mischehen erzogen werden sollen. Als das Bistum ihm in dieser Frage nicht folgen will – er lehnt eine obligatorische katholische Erziehung der Kinder ab - lässt er kurzerhand 1837 die Stadt Köln durch ein Regiment besetzen, den Erzbischof, Clemens August Droste zu Vischering, verhaften, enthebt ihn seines Amtes und lässt ihn in Minden in eine Festungshaft verbringen.

Von preußischem Glaubenszwang will er ungeachtet dessen nichts wissen. Er hält sich im Gegenteil in Glaubensfragen für tolerant. Dass religiöse Auswanderer das Land verlassen, kann er nicht verstehen. Liberale Geister hält er für Demagogen. Seine religiösen Überzeugungen gehen soweit, dass er in das Zeremoniell des Zapfenstreichs den Teil „Helm ab zum Gebet“ mit der Hymne, „Ich bete an die Macht der Liebe“, einfügen lässt, eine Tradition, die heute noch Gültigkeit in der Bundeswehr hat.

Die Eltern: Wilhelm und Augusta von Sachsen – Weimar – Eisenach

Vom königlichen Elternhaus Friedrich Wilhelms III. ist auch der Vater, Wilhelm, geprägt. Die preußische Armee hat für ihn konstitutionelle Bedeutung, das Gottesgnadentum ist göttliches Gesetz. So ist er erzogen und da der zwei Jahre ältere Bruder, Friedrich Wilhelm, einmal Thronnachfolger sein wird, macht Wilhelm eine Karriere in der Armee. 1897 geboren, nimmt er an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teil, wird als 17-jähriger schon Major.

Seine erste und einzige große Liebe, Elisa von Radziwill, darf er nicht heiraten. Die Heirat wäre nicht standesgemäß gewesen, so dass der Vater die Eheschließung verbietet. In großer Demut heiratet er die ihm auserwählte Augusta, Tochter des Großherzogs von Sachsen – Weimar – Eisenach, eine Frau, die noch Goethe und Schiller persönlich kennen gelernt hat und – wie man sagt – von außerordentlicher Bildung und musisch begabt ist. Die Urgroßmutter war übrigens die Zarin von Russland, Katharina die Große, ein ausgesprochen erlesener Stammbaum, standesgemäß eben.

Wilhelm ist von allem das Gegenteil seiner Frau. Bücher liest er kaum, es sei denn das preußische Exerzierreglement. Musik ist ihm fremd, in Konzerten und Theatern schläft er regelmäßig tief und fest. Nur Recht und Ordnung zählen. Das Militär steht bei ihm an erster Stelle. Niemals wird er den Thron übernehmen, glaubt er fest, eher schon sein ältester Sohn, Friedrich Wilhelm. Die Ehe brachte vier Kinder hervor, wovon zwei starben. Die Tochter Luise heiratet später Großherzog Friedrich I. von Baden, auch standesgemäß.

Der Onkel: Friedrich Wilhelm IV.

Der zwei Jahre ältere Bruder des Vaters, auch ein Friedrich Wilhelm, ist seinem Bruder Wilhelm gar nicht ähnlich. In jungen Jahren dichtete er romantische Märchen, zeichnet und skizziert sein Leben lang, liebt die Kunst und die Musik. Zusammen mit seinem Vater und dem russischen Zaren Alexander I. nahm er hoch zu Ross 1814 – er war damals 19 Jahre alt - am Einmarsch in Paris nach Napoleons Sturz teil. Die Monarchen setzten den gestürzten französischen Bourbonen Kaiser wieder ein, ein Erlebnis, dass ihn dauerhaft begleitet. Schon als Kronprinz verinnerlicht er das Gottesgnadentum, er kommt nie mehr davon los.

Seine erste Liebe, die Tochter des bayerischen Königs Maximilian I., Elisabeth Ludovika, durfte er zunächst nicht heiraten, weil die Prinzessin katholisch war. Erst durch einen Kunstgriff – die Herrscher vereinbarten, dass die Tochter später durchaus dem protestantischen Glauben beitreten könnte, nicht aber wegen der Heirat – wurde die Eheschließung möglich. Die Ehe bleibt kinderlos.

Den romantischen Gefühlen Friedrich Wilhelms verdankt die Nachwelt ein Reihe von kostspieligen Investitionen. So lässt er Schloss Stolzenfels bei Bonn für seine Zwecke als Sommersitz herrichten. Die ursprüngliche und schwer zerstörte Hohenzollern Burg bei Hechingen lässt er im neugotischen Stil neu errichten und die Stadt Köln verdankt ihm den Fertigbau des Kölner Doms nach über 600 Jahren Bauzeit.

Literarisch schätzt er die Romantiker, allen voran die Werke des Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte und Ludwig Tieck holt er als Hofrat in seine ständige Umgebung. Unter den Hohenzollern ist er äußerst standesbewusst und lehnt politische Mitsprache durch ein Parlament strikt ab. Die vom Paulskirchenparlament ihm angeboten Kaiserkrone lehnt er hochmütig ab. Wenn überhaupt, können nur Fürsten ihm dieses Angebot machen. Sein politisches Verhalten wird verständlich, wenn man seinen Charakter und seine Überzeugungen berücksichtigt.

Kindheit und Jugend des Kronprinzen

An dieser Stelle in Einschub: Die männlichen Hohenzollern Preußens heißen entweder Friedrich oder Wilhelm oder Friedrich Wilhelm. Es ist daher notwendig, die im weiteren vorkommenden Personen mit ihrem Rang zu verbinden, um Missverständnissen zu begegnen. Daher werden die drei Hauptpersonen wie folgt bezeichnet: Friedrich Wilhelm III., der Großvater und 1831 noch amtierende König, wird weiterhin so bezeichnet. Der Thronnachfolger Friedrich Wilhelm der IV., der Onkel, soll nach der Thronbesteigung 1840 König Friedrich Wilhelm genannt werden. Dessen Bruder Prinz Wilhelm von Preußen, der Vater und spätere Nachfolger seines Bruders als König von Preußen und erster Deutscher Kaiser, heißt kurz Wilhelm und die Hauptperson, der Sohn Wilhelms, soll ebenfalls Friedrich Wilhelm heißen, später als Kaiser wird er sich Friedrich III. nennen.