Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

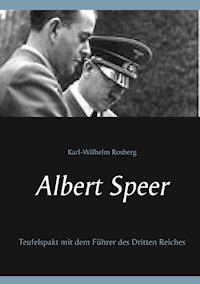

Albert Speer war Rüstungsminister und Architekt Adolf Hitlers. Als bürgerlicher Akademiker schloss er sich dem Nationalsozialismus an und machte als enger Vertrauter Hitlers eine außergewöhnliche Karriere. Im Nürnberger Prozess konnte er dem Gericht glaubhaft machen, immer nur seine Pflicht getan zu haben und von den Verbrechen des Nationalsozialismus nichts gewusst zu haben. Speer wird in dieser Biografie erstmals in die Ereignisse und Schrecken des Dritten Reichs gestellt. Anhand aktueller Forschungsergebnisse wird der Frage nachgegangen, wer Speer wirklich war, der einen Teufelspakt mit dem Führer des Dritten Reichs, Adolf Hitler, einging. Eine Darstellung des Endes der Weimarer Republik, des Aufstiegs des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkriegs und des Absturzes eines Regimes zusammen mit dem deutschen Volk.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Loyalität ist eine schlechte Sache“ (Albert Speer)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Personen

Zeitgeschichtlicher Hintergrund und ein Erlebnis auf der Berliner Hasenheide

Werdegang eines Bürgerlichen

Beginn einer Parteikarriere

Nationalsozialistische Ideologie

Exorbitanter Aufstieg eines Ahnungslosen

Der sogenannte Röhm Putsch

Über den Ruinenwert bedeutsamer Bauwerke und über die Schönheit der Arbeit

Privilegien in einer Elite der Skrupellosigkeit

Reichsparteitagsgelände und Neugestaltung der Reichshauptstadt

Nürnberger Gesetze

Besetzung des Rheinlands

Pariser Weltausstellung

Bewohner auf dem Obersalzberg

Die neue Reichskanzlei und das Bauimperium Speers

Das Hoßbach Protokoll

Außenpolitische Erpressungen und „Säuberungen“

Anschluss Österreichs

Münchner Abkommen und Besetzung der Tschechoslowakei

Reichspogromnacht

Nichtangriffspakt mit Stalin und Forderungen an Polen

Beginn des Zweiten Weltkriegs, Angriff auf Polen

Zwischen zwei Feldzügen: Besetzung Dänemarks und Norwegens.

Frankreichfeldzug

Luftschlacht um England und neue Bündnisse

Balkankrieg

Afrikakorps Rommels

Schlacht im Atlantik, Untergang der Bismarck

Unternehmen „Barbarossa“ - Angriff auf die Sowjetunion

Wannseekonferenz. Die „Endlösung“

Pearl Harbor und Kriegserklärung an die USA

Flug nach Dnjepropetrowsk und zur Wolfsschanze. Absturz Todts

Nachfolger Dr. Todts in allen Ämtern

Bombenkrieg über Deutschland

Speers Zukunftsvorsorge

Zwangsarbeit und Verschleppung

Konzentrationslager und Außenlager bei den Rüstungsbetrieben

Eine Gauleitertagung in Breslau

Die Wende in Stalingrad

Landung in der Normandie

20. Juli 1944. Attentat auf Hitler

Widerstand gegen die Politik der verbrannten Erde

Wenn Sie wenigstens an den Sieg glauben könnten

Das Ende. Skurriles Zwischenspiel als Minister in der Regierung Dönitz

Verhaftung und Nürnberger Prozess

In Spandau

Wieder frei nach 20 Jahren

Erinnerungen und Spandauer Tagebücher, Machwerke von Jobst

Siedler und Joachim Fest

Interviews, Film und Fernsehen, Erfolg durch Gehirnwäsche

Resümee und Schlusswort

Bildnachweis

Vorwort

Es ist der 30. September 1966. Im alliierten Gefängnis von Spandau öffnet sich pünktlich um Mitternacht das Gefängnistor. Der vor 20 Jahren im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess verurteilte Albert Speer verlässt im Blitzlichtgewitter in einem schwarzen Mercedes den Gefängnishof, um nach verbüßter Strafe wieder in sein Leben und in die Freiheit zurückzukehren.

Wer ist dieser Mann aus einer mittlerweile schon etwas verblassten Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland? Was hat ihn für 20 Jahre als verurteilter Kriegsverbrecher in das Gefängnis von Spandau gebracht? Worin bestand seine Schuld und – vor allem – wie konnte ein gebildeter Akademiker und Intellektueller aus großbürgerlichem Haus an die Staatsspitze im Dritten Reich gelangen und damit in die unmittelbare und fortdauernde Nähe des Führers, Adolf Hitler, und der nationalsozialistischen Führungselite, die am Ende des Zweiten Weltkriegs ein total zerstörtes Land und in den Augen der Weltöffentlichkeit ein vollkommen diskreditiertes deutsches Volk hinterlassen haben? Welchen Anteil hatte er an den völkerrechtswidrigen Angriffskriegen, den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, an Pogromen und industriemäßiger Vernichtung von millionenfachem Leben und dass aus ideologischen Gründen? Wie ging er mit den wahnsinnigen Ideen von Weltherrschaft, Gleichschaltung im Volk und Rassenwahn um? Wie ertrug er vor allem das Treiben und den Umgang mit einer von ihm als überwiegend ungebildet bezeichneten Führungsschicht, die sich gesetzlos und gewissenlos bereicherte und in jeder Hinsicht kriminell zum eigenen Vorteil handelte und auftrat?

In dieser historischen Nachbetrachtung wird der Versuch unternommen, diesen Fragen nachzugehen und interessierten Lesern die Ereignisse, die Deutschland und Europa, ja die ganze Welt, an einen Abgrund geführt haben, erneut zu erschließen und – wenn dies überhaupt möglich ist – verständlich zu machen. Verstehen heißt natürlich nicht zugleich auch billigen. Genau deshalb soll schon an dieser Stelle sehr deutlich gemacht werden, dass es keinesfalls darum geht, der Person Albert Speers ein Denkmal zu errichten oder seine „Leistungen“ gar zu verklären. Das hat der charmant und charismatisch auftretende Albert Speer in erfolgreicher Selbstdarstellung schon selber versucht. Namhafte Verleger und Publizisten haben ihm dabei geholfen.

Es lohnt sich aber immer wieder, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie ausgerechnet ein Mann wie Albert Speer, in all das Grauenvolle, zum Teil unbeschreibliche Treiben im Dritten Reich hineingeraten und warum er mit all seiner Kraft und seinen Fähigkeiten diesem Regime dienen konnte? War er politisch ahnungslos, wie er uns glauben machen wollte, überzeugter Nationalsozialist oder skrupelloser Karrieremacher? Wir werden sehen, dass es sich in seinem Fall um eine Mischung von allem und um einen Prozess handelte, der eher harmlos begann, als das Verbrecherische noch gar nicht erkennbar, möglicherweise nicht einmal alternativlos war. Erst mit den Jahren – aus heutiger Sicht handelte es sich um die unvorstellbar kurze Zeit von nur 12 Jahren – zeigte der Nationalsozialismus, und das war vor allem der Führer, Adolf Hitler, sein wahres Gesicht, wurden seine Pläne und Zielsetzungen erkennbar, immer auch unter dem Deckmantel vermeintlicher Legitimität. Am Ende soll auch der Frage nachgegangen werden, ob so etwas heute noch möglich ist und auf welche Zeichen geachtet werden sollte, um Wiederholungen – dort wo man es beeinflussen kann – zu vermeiden.

Es ist unmöglich die vielen Darstellungen und Werke, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinander gesetzt haben aufzuzählen. Daher seien nur einige zeitgeschichtlich bedeutsame Verfasser genannt, allen voran Joachim C. Fest mit seinen Grundlagenwerken „Adolf Hitler“, „Speer“ und „Das Gesicht des Dritten Reichs“, aber auch Eugen Kogon „Der SS Staat“, Gitta Sereny „Albert Speer“ und John Toland „Adolf Hitler“. Selbstverständlich liegen diesem Buch auch die Autobiografien Albert Speers, die „Erinnerungen“ und „Spandauer Tagebücher“ zugrunde. Zu diesen Büchern sollte man aber wissen, dass sie selbstverständlich subjektiv verfasst wurden und aus heutiger Sicht erkennbar dem Ziel dienten, Speer als unpolitischen Technokraten und Architekten des Dritten Reichs darzustellen, der vor allem seine Pflicht tat und von den Verbrechen des Regimes nichts gewusst haben will. Er hat dabei Unterstützung gefunden durch seinen Verleger Jobst Siedler und den Koautoren Joachim C. Fest, deren inhaltliche Einflussnahmen auf die „Erinnerungen“ heute kaum noch nachvollzogen werden können. Aktuelle Historiker und Publizisten, wie Magnus Brechtken, mit seinem an Tatsachen, Fakten und Dokumenten orientierten, wissenschaftlichen Werk „Albert Speer. Eine Deutsche Karriere“, Brechtken, Martin Clemens Winter, Heinrich Schwendemann und Sven Felix Kellerhoff – allesamt historisch arbeitende Publizisten - haben mit dieser Selbstdarstellung Speers gründlich aufgeräumt, indem sie verfügbares Aktenmaterial und Dokumente objektiv ausgewertet haben und die Darstellungen Speers schlussendlich als Märchen, Fabeln und „Lügengebäude“ entlarven. Sie kritisieren auch Biografen, die sich nicht die Mühe gemacht haben, die vorliegenden Dokumente einzusehen und damit den Erzählungen Speers zu sehr vertraut haben.

Der Verfasser hat sich schon 1976 im Rahmen einer Jahresarbeit an der Führungsakademie der Bundeswehr mit dieser Thematik befasst - die Arbeit hieß: „Der Mensch im Widerstreit zwischen Ideologie und Sachverstand. Eine Untersuchung am Beispiel der Persönlichkeit Albert Speers“ - und bei den damaligen Recherchen am 08. Mai 1976 anlässlich eines historischen Seminars in Rendsburg Albert Speer persönlich kennen gelernt, Fragen an ihn gerichtet und über die Zeit mit ihm gesprochen. Albert Speer machte dabei deutlich, dass er es als seine Pflicht ansehe, als einer der wenigen Zeitzeugen der heutigen Generation mit Auskünften zur Verfügung zu stehen. Er hat auch bei dieser Veranstaltung seine Darstellung des ahnungslosen Technokraten aufrecht erhalten, der ebenso wie das ganze Volk, verführt worden ist. Er machte deutlich, dass er sich vorhalten lasse, dass es nicht darauf ankäme, was er gewusst oder nicht gewusst habe, dagegen schon, was er hätte wissen können, ja müssen. Schuld und Unschuld bedingen einander. Speer hat damit auch eine Haltung in großen Teilen des deutschen Volks bedient, die da lautet: „Ja, wenn sogar ein so hoher Parteifunktionär und Minister von nichts wusste, wie soll dann der kleine Mann von den Verbrechen erfahren haben?“ Als hätte es Vertreibungen, Diskriminierungen und Massendeportationen vor den Augen der Öffentlichkeit und Versteigerungen des enteigneten Hausrats jüdischer Mitbürger nicht gegeben. Speer erklärte, dass es im Nationalsozialistischen Regime ein Prinzip der Abgrenzung und Abschottung gab, das jeden Funktionär ausschließlich auf seinen Zuständigkeitsbereich begrenzte. „Je höher man war, um so weniger wusste man von den Zusammenhängen“, so Speer. Nach dieser Theorie, müsste Adolf Hitler, als Höchster in der Hierarchie, von gar nichts gewusst haben.

Eine persönliche Anmerkung sei mir erlaubt. Der Verfasser gehört dem Jahrgang 1942 an und wurde in den Bombenkrieg im Ruhrgebiet hinein geboren. Erste Wahrnehmungen begannen aber erst nach dem Kriegsende in einem total zerstörten und von fremden Truppen besetzten Land. Nächtliche Angstattacken als Kind mögen ihre Ursache darin gehabt haben, dass viele Tage und Nächte bei Bombenangriffen auf Gelsenkirchen in Luftschutzbunkern verbracht worden sind. Als Kinder fanden wir die Trümmerberge in den Städten dank unbekümmerter Unwissenheit völlig normal und gingen davon aus, dass Städte eben so auszusehen haben. Erst langsam und mit zunehmendem Alter verstand man, was die wirklichen Gründe dafür waren. Eltern und Lehrer waren bei der Aufklärung nicht unbedingt hilfreich, da sie zum Teil selber traumatisiert waren, sich als Opfer fühlten, zum Teil auch nicht einsichtig waren.

Ein Wort zur Methodik dieses Buchs. Vielen Verfassern der Zeit des Nationalsozialismus und Biografen über Speer wird vorgehalten, sie hätten die Darstellungen Speers kritiklos übernommen und damit sein Selbstbildnis verstärkt. Diese Vorwürfe sind in vielen Fällen berechtigt. Das soll daher in dieser Darstellung vermieden werden. Dennoch sind auch die Bücher Speers historische Zeugnisse, deren Inhalte man aber kritisch bewerten und auf den Wahrheitsgehalt überprüfen muss. Die „Erinnerungen“ und „Spandauer Tagebücher“ Speers werden daher als Ausgangspunkt genommen, um Speer zu Wort kommen zu lassen. Gleichzeitig werden die Darstellungen Speers in zweierlei Hinsicht bewertet. Zum einen sollen Falschaussagen oder verschwiegene Tatsachen anhand der unter anderem von Magnus Bretchgen zusammengetragenen Dokumente richtig gestellt werden. Zum anderen werden die historischen Ereignisse und Taten des Nationalsozialismus, sozusagen als Kulisse parallel beschrieben – das war ja die furchtbar reale Welt in der Speer gelebt und gewirkt hat - und geprüft, ob Speer zu diesen zum Teil schrecklichen Schandtaten etwas zu sagen hatte oder ob er es vorgezogen hat, darüber zu schweigen, weil er angeblich davon nichts wusste. Über die Glaubwürdigkeit Speers sollte dann der Leser im einzelnen selber entscheiden, um am Ende zu einer Gesamtbeurteilung über Albert Speer zu kommen.

Die Leser sollen wissen, dass mit der Vorlage dieses Titels keinerlei politische oder ideologische Zielsetzungen verbunden sind. Als Angehöriger der Nachkriegsgeneration ist man darauf angewiesen, das Wissen über diese Zeit individuell zu erschließen und begreifbar zu machen, selbstverständlich mit Hilfe der genannten Historiker und Autoren. Der Autor würde sich freuen, wenn vor allem der heutigen Generation das Buch eine Hilfe sein könnte, sich mit dieser Zeit auseinander zu setzen. Wenn man sich in ehrlicher und unvoreingenommener Absicht heute noch um Aufklärung bemüht und beispielsweise das Buch von Eugen Kogon „Der SS Staat“ liest und weiß, dass der Verfasser dieser wohl einmaligen Bestandsaufnahme, selber über 8 Jahre im Konzentrationslager Buchenwald überlebt hat, dann kann man einfach nicht verstehen, dass es heute wieder vermeintliches nationalsozialistisches Gedankengut gibt. Deshalb vermeintlich, weil es heute noch, oder schon wieder, an Aufklärung fehlt. Wer die historisch unvergleichlichen Verbrechen im sogenannten „Dritten Reich“ kennt, kann sich niemals wieder zu nationalsozialistischem Gedankengut bekennen. Der Verfasser hat die Hoffnung, dazu beitragen zu können.

Personen

Albert Speer, Architekt Hitlers, später Reichsminister für Bewaffnung und Munition als Nachfolger von Dr. Todt

Margarete Speer geb. Weber, Speers Frau

Albert Friedrich Speer, Vater und Architekt in Mannheim

Professor Heinrich Tessenow, Dozent an der Technischen Hochschule Berlin, bei ihm war Speer Assistent

Adolf Hitler, Deutscher Reichskanzler, nannte sich „Führer“

Rudolf Heß, Stellvertreter des Führers und Reichsminister ohne Geschäftsbereich

Dr. Josef Goebbels, Reichsminister für Propaganda und Volksaufklärung

Hermann Göring, Reichsmarschall, Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generalbevollmächtigter für den Vierjahresplan und vieles mehr, z.B. Reichsjägermeister

Martin Bormann, Reichsleiter, Chef der Parteikanzlei der NSDAP und Sekretär Hitlers

Hans Heinrich Lammers, Reichsminister und Chef der Reichskanzlei Ernst Röhm, Stabschef der Sturmabteilungen SA

Heinrich Himmler, Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei

Reinhard Heydrich, SS- Gruppenführer, Chef der Sicherheitspolizei und des SD, stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mären

Alfred Rosenberg, Parteiideologe und Reichsleiter der NSDAP, Reichsminister der besetzten Ostgebiete, Chef des Außenpolitischen Amtes der NSDAP

Joachim von Ribbentrop, Reichsaußenminister und Botschafter in London

Hans Frank, Reichsminister ohne Geschäftsbereich und Generalgouverneur in Polen

Baldur von Schirach, Reichsjugendführer, Reichsstatthalter, Gauleiter und Verteidigungskommissar von Wien

Dr. Robert Ley, Führer der Deutschen Arbeitsfront und Reichsorganisationsleiter der NSDAP

Dr. Fritz Todt, SA- Obergruppenführer, Generalinspektor für das Straßenwesen, Reichsminister für Bewaffnung und Munition, kam durch eine mysteriösen Flugunfall ums Leben

Franz von Papen, Reichskanzler, Vizekanzler unter Hitler, Gesandter in Wien, Botschafter in Ankara

Dr. Wilhelm Frick, Reichsinnenminister, Reichsprotektor von Böhmen und Mähren

Werner von Blomberg, Generalfeldmarschall und Reichskriegsminister

Ludwig Beck, Generaloberst, Chef des Truppenamtes im Reichswehrministerium und Generalstabschef des Heeres

Werner Freiherr von Fritsch, Generaloberst , Oberbefehlshaber des Heeres

Großadmiral Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine nach Raeder, von Hitler eingesetzter letzter Reichspräsident vor der Kapitulation

Großadmiral Erich Raeder, Oberbefehlshaber der Kriegsmarine

Erhard Milch, Generalfeldmarschall, Generalinspekteur der Luftwaffe

Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

Alfred Jodl, Generaloberst, Chef des Wehrmachtsführungsstabs

Constantin Freiherr von Neurath, Reichsaußenminister und Reichsprotektor von Böhmen und Mähren

Karl Hanke, Sekretär bei Goebbels, Gauleiter

Hjalmar Schacht, Reichsbankpräsident und Reichsminister ohne Geschäftsbereich

Ernst Kaltenbrunner, SS – Obergruppenführer und Chef des Reichssicherheitshauptamtes

Arthur Seyss- Inquart, Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Reichskommissar für die besetzten Niederlande

Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Industrieller

Fritz Sauckl, Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz

Julius Streicher, Gauleiter von Franken, Herausgeber des Hetzblattes „Stürmer“

Xaver Dorsch, Mitarbeiter Todts und Speers

Karl Saur, Parteifunktionär der NSDAP und Mitarbeiter Todts und Speers

Erklärung des Verfassers:

Ich habe 1975 eine Jahresarbeit über Albert Speer an der Führungsakademie der Bundeswehr geschrieben. Dabei habe ich nach bestem Wissen, alle seinerzeit zugänglichen Quellen verwendet, wusste aber nicht, wie diese Biografien Albert Speers entstanden sind. Im grundlegenden Teil der Arbeit, nämlich in der Bewertung des Konflikts mit einer Ideologie, kam ich auch aus heutiger Sicht durch Heranziehen der Quellen u.a. von Freud und Mitscherlich zu richtigen Ergebnissen. Lediglich die Beurteilung Speers fiel zu günstig aus. Das möchte ich mit diesem Buch korrigieren, da heute nahezu vollständiges Wissen über diese Zeit zur Verfügung steht.

Ich widme dieses Buch allen noch lebenden Opfern der Zeit des Nationalsozialismus und verneige mich in tiefempfundener Scham vor den Opfern. Die Schuld, über die in diesem Buch berichtet wird, kann niemals getilgt werden.

Jever, den 13.05. 2019

Karl-Wilhelm Rosberg

Zeitgeschichtlicher Hintergrund und ein Erlebnis auf der Berliner Hasenheide

Es ist Januar 1931. Albert Speer lässt sich von Studenten der Technischen Hochschule Berlin, an der er – gerade einmal 25 Jahre alt - als Assistent für das Lehrgebiet Architektur bei Professor Heinrich Tessenow tätig ist, überreden, an einer Veranstaltung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP, teilzunehmen. Adolf Hitler soll sprechen. Die NSDAP hat vor gut vier Monaten bei den Reichstagswahlen 103 Sitze errungen und gilt als die kommende politische Kraft in Deutschland. Albert Speer erinnert sich noch gut, dass sein Vater, ein namhafter Architekt in Heidelberg, ganz aufgebracht war und nichts Gutes auf Deutschland zukommen sah.

Jetzt also wird Albert Speer – alles weitere berichtet er in den „Erinnerungen“ - diesen Mann auf der Berliner Hasenheide, in einem ziemlich herunter gekommenen Bau im beliebten Berliner Volkspark, einmal persönlich erleben. Es ranken sich schon viele Einschätzungen um Adolf Hitler, positive und negative, je nachdem, auf welcher Seite man steht.

Albert Speer ist ein noch junger, bisher nicht sonderlich erfolgreicher Architekt und vollkommen unpolitisch, wie er sagt. Er hat es bisher lediglich zu ein paar völlig unbedeutenden Aufträgen kleinerer Häuser, sowie Garagenanbauten an Berliner Villen gebracht und genießt das mit 300 Reichsmark monatlich durchaus auskömmliche Assistentendasein an der Berliner Technischen Hochschule. So nimmt er bei dieser Veranstaltung vor allem die Atmosphäre in dem überfüllten Saal wahr. Es sind überwiegend Studenten anwesend, auch einige Professoren, als Adolf Hitler das Rednerpult betritt.

Speer ist überrascht. Er hat einen martialisch wirkenden Mann in Parteiuniform erwartet, der wie ein Herrscher auftritt. Hitler ist das genaue Gegenteil. Er trägt einen gut sitzenden dunkelblauen Anzug, ist freundlich zu seinen Zuhörern, spricht leise, etwas stockend und doziert zunächst über die Zustände in Deutschland. Eine so große Nation im Herzen Europas, die es nach der Hyperinflation und der jetzigen Depression schwer hat, sich zu entfalten. Das Land ist immer noch gedemütigt von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs durch den Versailler Vertrag. Dabei wird lügenhaft immer noch behauptet, Deutschland sei Schuld an diesem schrecklichen Krieg, den er persönlich von der ersten bis zur letzten Minute als Soldat erlebt hat.

Es stimmt einfach nicht, dass Deutschland diesen Krieg begonnen hat, alle wollten diesen Krieg, vor allem Frankreich mit seinen Rachegefühlen bezüglich Elsass Lothringens und den Visionen von seiner Grenze am Rhein. Es stimmt auch nicht, dass Deutschland diesen Krieg verloren hat. Wenn überhaupt, so hat Frankreich verloren, da deutsche Truppen tief in Frankreich standen, als es den Krieg beendet hat. Nie hat ein feindlicher Soldat auf deutschem Boden gestanden. Ungeachtet dessen – und wegen des nationalen Verrats der damals regierenden Sozialdemokraten – wird Deutschland besetzt, ausgeraubt und zu Reparationszahlungen ungeahnten Ausmaßes verurteilt. Eine namhafte Armee ist dem Land nicht erlaubt und die heutigen Politiker, allesamt Versager, dulden dies, wie die Lämmer. Es wird allerhöchste Zeit, damit jetzt Schluss zu machen. Er werde als Erstes diesen Schandvertrag zerreißen, wenn seine Partei an die Macht kommt.

(1) Hitlers Rede auf der Hasenheide

Die Rede löst Begeisterungsstürme aus. Hitler hat sich mittlerweile in Rage geredet. Wie ein Stakkato kommen jetzt die Sätze von ihm und er wird von der Begeisterung seiner Zuhörer nahezu getragen. Auch Albert Speer ist angetan. Stimmt das alles etwa nicht, was Hitler mit so großer Klarheit vorträgt? Speer ist nach der Veranstaltung wie betäubt, erinnert er sich. Er wird wenige Tage später einen Aufnahmeantrag bei der NSDAP einreichen und die Mitgliedsnummer 474.481 erhalten. Speer sagt später über dieses Ereignis, „er sei nicht der Partei beigetreten, sondern habe sich Hitler angeschlossen. Hitler habe ihn ergriffen, bevor er begreifen konnte.“

Was wäre einem jungen, gut bürgerlichen Architekten, wegen dieses Schritts aus heutiger Sicht vorzuwerfen? Wirklich objektiv betrachtet, rein gar nichts. Im Januar 1931 sind die Verhältnisse in Deutschland, wie beschrieben, in jeder Hinsicht katastrophal: politisch, sozial und wirtschaftlich. Das Land ist innerlich zerrissen in seiner ersten Demokratie auf deutschem Boden nach der Weimarer Verfassung. Sozialdemokraten, Kommunisten, Deutsch- Nationale und Kaisertreue liefern sich einen permanenten Kleinkrieg gegen die Konstitution des Landes. Ein altehrwürdiger Reichspräsident und ehemaliger, bei national Gesinnten, fast schon angebeteter Generalfeldmarschall - der Sieger von Tannenberg - Paul von Hindenburg, der sich als Übergangskaiser und Platzhalter fühlen mag und ein Verfassungsverständnis wie im Kaiserreich hat, legt die Verfassung extrem restriktiv aus, löst zum Teil in

(2) Paul von Hindenburg

Monatsabständen das Parlament auf und regiert mit Notstandsgesetzen in einem Präsidialsystem gegen das Parlament, mit ihm genehmen Politikern in einer unvorstellbar langen Kette von Reichskanzlern: Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann, Gustav Bauer, Hermann Müller, Konstantin Fehrenbach, Joseph Wirth, Wilhelm Cuno, Gustav Stresemann, Wilhelm Marx, Hans Luther, Hermann Müller, Heinrich Brüning, Franz von Papen, Kurt von Schleicher und erst 1933 Adolf Hitler. Die Reichskanzler und ihre Minister drücken sich teilweise mehrmals im Jahr, auch wiederholt, die Klinke in die Hand.

Wer in Deutschland kann diese Demokratie, angesichts der praktizierten Verfassungswirklichkeit, noch ernst nehmen. Ist es da nicht ein Leichtes, für einen begnadeten Demagogen, wie Adolf Hitler, diese Zustände in seinen Reden ins Lächerliche zu ziehen und den Menschen, stabile Verhältnisse zu versprechen, sollte er einmal an die Macht kommen. Deutschland ist formell eine Demokratie, aber ohne Demokraten, wird behauptet. Tatsächlich gehen die Menschen zu den Wahlen, demokratische Gesinnung fehlt aber der Führungselite, allen voran dem Reichspräsidenten, Paul von Hindenburg, der sich um Wahlergebnisse nicht kümmert und die Rechte des Parlaments mit Füßen tritt.

Die Rede Hitlers auf der Hasenheide ist als Mitschrift erhalten. Ungeachtet der nachvollziehbaren Argumente zur Lage Deutschlands, spricht Hitler aber auch von „verkalkter Gesellschaftsstruktur“, von „Minderwertigen“ und „Untermenschen“, von notwendigem „Lebensraum für das deutsche Volk“, vom „Kampf der Völker“, vom „Schwert, das man gebrauchen müsse“ und vom „Rassenstaat“. Speer hat das alles gehört, erwähnt es aber nicht und ist „ergriffen“?

Wer es will, kann das Programm Hitlers 1931 durchaus zur Kenntnis nehmen, indem er das in Hitlers Landsberger Haft verfasste Buch „Mein Kampf“ liest. Aber wer tut das schon?Wer setzt sich in bewegten Zeiten hin und liest eine Kampfschrift von über 800 Seiten, dessen Lektüre jeden schon nach den ersten Kapiteln anwidert. Man braucht nicht Intellektueller zu sein, um dieses Buch als Machwerk und Hetzschrift eines Halbgebildeten, gespickt mit Plagiaten und Vorurteilen, zu erkennen. Hitler selbst sagt zu Speer einmal, er würde es so nicht noch einmal schreiben und Hermann Göring gibt zu, er hätte das Buch nie gelesen. Auch Speer sagt später, dass er aufgrund dieser Aussagen kein schlechtes Gewissen hatte, wenn er es auch nur ganz flüchtig einmal durchgeblättert haben will, ohne den Versuch zu unternehmen, es inhaltlich nachzuvollziehen.

(3) Hitlers Kampfschrift

Heute sagt der mentalitätsgeschichtliche Forscher, Hans Glaser, dieses primitive Handbuch für Hetzparolen, sei nur deshalb so erfolgreich gewesen, weil es der Mentalitätswirklichkeit in weiten Kreisen des Volkes entsprach. Dieses sei in Jahrzehnten auf die Herrschaft „niederer Dämonen“ - eine Formulierung von Ernst Niekisch - vorbereitet worden, durch genau belegbare kollektive Erziehung und Verdummung. Er sieht diese Volksverdummung als Werk aller staatlichen Einrichtungen und nimmt kaum eine Organisation von seiner Mentalitätskritik aus: Parteien, Militär, Universitäten, Schulen, Kirchen, Intellektuelle und die Gesellschaft allgemein. Sie alle tragen Verantwortung dafür, dass der deutsche Geist („der Dichter und Denker“, Anmerkung des Verfassers), völlig entkernt worden ist und die verbliebenen leeren Hülsen, neu gefüllt werden konnten mit gegenteiligen, „verkehrten Werten“.

Nur so konnte es zu einem Kulturbruch, ausgerechnet in Deutschland – mitten in Europa – kommen. Das Buch „Mein Kampf“ bewertet Glaser als Handbuch für den so vorbereiteten, abgründigen deutschen „Spießer“ und er vertritt die vermeintlich paradox klingende Auffassung, das Buch sei auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil man es gar nicht mehr lesen musste. Eine wahrhaft weit gehende Fundamentalkritik an der deutschen Mentalität dieser Epoche, die selbst dann nachdenklich stimmt, wenn man sie auch nur teilweise in dieser Form für berechtigt hält. In jedem Fall erscheint es angezeigt, sie zweckmäßigerweise auch heute noch an den aktuellen Zuständen in Deutschland zu spiegeln.

Aber Zurück zu Albert Speer.

Werdegang eines Bürgerlichen

Albert Speer stammt aus einer, man könnte sagen, großbürgerlichen Familie. Schon die Großeltern haben durch unternehmerische Tätigkeiten, den Grundstein für Wohlstand und Ansehen der Familie gelegt. Gediegene Bildung und kulturelles Interesse, ergaben sich damit zwangsläufig. Der Großvater mütterlicherseits, Hermann Hommel, war am Ende seines Lebens alleiniger Besitzer eines der größten Handelshäuser Deutschlands für Werkzeugmaschinen mit angeschlossener Fabrik zur Herstellung von Präzisionswerkzeugen. Der Großvater väterlicherseits, Berthold Speer, war in Dortmund ein erfolgreicher und wohlhabender Architekt und so sorgte der Großvater dafür, dass einer der Söhne, Albert Friedrich Speer – Albert Speers Vater - ebenfalls Architekt wurde und sich in Mannheim niederlassen konnte. Diese Darstellung Speers ist, wie wir heute wissen, geschönt. Der Großvater, väterlicherseits, hatte durchaus finanzielle Schwierigkeiten, konnte daher nicht ausreichend für seine Familie sorgen und nahm sich schließlich das Leben. Man mag dafür Verständnis haben, dass ein Autobiograf nicht über alles schreiben möchte. Diese Ungenauigkeiten und eine Virtuosität in der Behandlung der Fakten, ziehen sich durch die „Erinnerungen“ hindurch, die mit Hilfe der genialen Formulierungskünste Joachim Fests, zu einem launigen Erbauungsbuch geworden sind. Wir werden das immer wieder feststellen.

Albert Speer wurde am 19. März 1905 in Mannheim geboren. Dort ist er auch zusammen mit zwei Brüdern aufgewachsen. Sein Zuhause war eine hochherrschaftliche Villa, in einem umzäunten Park gelegen, mit eindrucksvollem Eingangsportal und Auffahrt für erlesene Besucher, die damals schon in einem Auto vorfuhren. Die Villa besaß 14 Zimmer und einen Anbau, in dem die Kinder mit dem Personal wohnten. Es gab Köche, Diener, Kindermädchen und einen Fahrer für die der Familie gehörenden zwei Autos. Fast schon zwangsläufig, absolviert auch Albert Speer, nach Oberrealschule und Abitur das Studium der Architektur, zunächst in Karlsruhe, dann in München. Selbstverständlich besteht die Aussicht, das väterliche Architekturbüro später weiter zu führen. Beide Elternteile sind wohlhabend, auch die Mutter verfügt über ein ansehnliches Erbe. Das Geld wird in Dollars angelegt und alle leben davon in gehobenem Wohlstand.

Bis es aber soweit ist, dass Albert Speer das väterliche Architekturbüro übernehmen kann, begibt er sich zunächst an die Technische Hochschule nach Berlin, wo er als Assistent beim sehr angesehenen Professor Heinrich Tessenow arbeitet und wo er promoviert.

Diese Zeit ist für Albert Speer, nach eigener Einschätzung, seine wohl glücklichste, da er es sich mit seinem Gehalt schon leisten kann, ein kleines Auto zu fahren – einen offenen BMW - und seine Jugendfreundin, Margarete Weber, zu heiraten. Mit ihr verbringt er eine glückliche Zeit, mit Bergwanderungen und Faltbootfahrten. Beide sind romantisch veranlagt, lieben die Natur und das einfache Leben und träumen von einer gemeinsamen, glücklichen Zukunft. In Berlin lernt er, wie schon dargestellt, Adolf Hitler kennen, dieser ihn, natürlich noch nicht, denn beide trennen Welten. Hier in Berlin schließt er sich auch der NSDAP an, einer Partei, die bald sein ganzes Leben bestimmen wird.

(4) Professor Heinrich Tessenow

(5) Speers Jugendfreundin und Ehefrau Margarete Weber

Magnus Brechtgen hat Zweifel an der Reihenfolge der von Speer geschilderten Ereignisse. Er geht davon aus, dass Speer schon vor dem „Erweckungserlebnis“ auf der Hasenheide. Mitglied der NSDAP war, konkret, in der NSKK, der Kraftfahrergemeinschaft der Partei. Speer erweckt den Eindruck, von Hitlers Persönlichkeit auf der Veranstaltung in der Hasenheide überwältigt worden zu sein. Er wird diese Darstellung bis zum bitteren Ende, sogar noch in Spandau, aufrechterhalten.

Beginn einer Parteikarriere

Wenn jemand in eine Partei eintritt, so gibt es dafür im allgemeinen plausible Gründe. Diese mögen unterschiedlich sein. In den allermeisten Fällen wird gesagt, man sei vom Programm der Partei überzeugt und man wolle im Sinne dieses Programms mithelfen, die Dinge – vielleicht auch die Probleme – zu lösen und die Lage zu verbessern. Manch einer mag es als staatsbürgerliche Pflicht empfinden, nicht nur Kritik zu üben, sondern statt dessen Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten. Andere wiederum mag vielleicht die Aussicht auf eine Parteikarriere außerhalb des bisherigen Berufslebens reizen, oder ergänzend dazu. Das alles ist legitim. Das Motiv einer Karriere ist im Falle Speers, wie wir heute annehmen, dominierend. Speer geht es immer vor allem um Aufträge, Erfolg als Architekt und um Geld. Die Karriere in der NSDAP hat all diese Ziele in reichem Maße erfüllt.

Über seine Beweggründe schreibt Albert Speers in seinen „Erinnerungen“. Sein Schlüsselerlebnis war demnach die Teilnahme an der Versammlung auf der Berliner Hasenheide, die ihn nach eigenem Bekunden „aufwühlte und verwirrte“. Er wählte nicht die Partei, sondern „schloss sich Hitler an“. Dessen Erscheinung „habe ihn in der ersten Begegnung suggestiv berührt und seither nicht mehr freigegeben.“ Er erinnert sich während seiner langen Spandauer Haft: „Seine überredende Kraft, die eigentümliche Magie seiner keineswegs angenehmen Stimme, die Fremdartigkeit seines eher banalen Gehabes, die verführerische Einfachheit, mit der er die Kompliziertheit unserer Probleme anging, das alles verwirrte und bannte mich. Von seinem Programm wusste ich so gut wie nichts. Er hatte mich ergriffen, bevor ich begriffen hatte.“

Die Persönlichkeit und Ausstrahlung Adolf Hitlers also ist ausschlaggebend für seinen Parteientritt, kein Parteiprogramm und keine politischen Ambitionen, die ja üblicherweise für einen Parteientritt ausschlaggebend sind. Auch Karriereerwartungen hat er nicht, wer würde das schon in seiner Biografie zugeben? Von Hitlers politischem Programm weiß Speer demnach so gut, wie nichts, obwohl dessen Schrift „Mein Kampf“ seit Jahren in großem Umfang verbreitet ist. Speer ist demnach völlig unpolitisch. Ein 25 Jahre alter akademisch ausgebildeter Spross einer großbürgerlichen Familie ist fasziniert von einem 41 Jahre alten Mann, der bildungsmäßig und beruflich in seiner Jugendzeit nichts erreicht hat, zeitweise obdachlos war, Postkarten gemalt hat, in einem Männerheim vor der Obdachlosigkeit bewahrt wurde, der als Österreicher in der eigenen Armee nicht ankommen konnte, statt dessen in die deutsche Reichswehr eintrat und in vier Jahren des Ersten Weltkriegs es lediglich als Meldegänger bis zum Gefreiten gebracht hat. Speer ist diesem Mann verfallen, sagt er.

Hitlers Lebensleistung muss Speer dennoch imponiert haben. Er hat nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, ab 1919, durch Parteiarbeit, öffentliche Reden in Brauhauskellern, durch den Versuch 1923 eine Revolution in München anzuzetteln, die gründlich daneben ging, durch Haft in Landsberg und erneute Parteiarbeit, offensichtlich seinen Platz im Leben gefunden. Seine suggestive Kraft, in mitreißenden Reden die Massen zu begeistern, haben nicht nur Speer angezogen. Wegen der allgemein schlechten Lage in Deutschland, einer außenpolitischen Diskriminierung Deutschlands und vor allem durch die Resultate einer konservativen Politik, immer hart am den Grenzen der verfassungsmäßigen Legalität, kann Hitler aus dem Vollen schöpfen. Aus seinen Abneigungen und Vorurteilen und aus seinem Antisemitismus macht Hitler in seinen Reden kein Geheimnis. Zumindest das muss Speer bekannt sein, als er sich Hitler anschließt.

Speer bewegt sich zunächst in den untersten Ebenen der Parteihierarchie, fährt kleine Funktionäre mit seinem kleinen Wagen zu Parteiveranstaltungen, ist Mitglied in der neu geschaffenen Nationalsozialistischen Kraftfahrervereinigung (NSKK) und wird sogleich Leiter der Sektion Wannsee, seinem Wohnort. Er ist dort das einzige Mitglied mit einem Auto. Andere Mitglieder erhoffen sich ein Auto nach erfolgreicher Revolution. Sie erkunden geeignete Autos im Villenvorort, die man dann requirieren kann, eine Grundhaltung in der NSDAP, die später mit Billigung und unter Beteiligung der nationalsozialistischen Führung exzessiv ausgelebt werden wird.

(6) Speer trifft auf Hitler in der Kreisleitung Berlin

In der Kreisleitung Berlin West, lernt Speer den jungen Müllergesellen Karl Hanke kennen, der nach dem Wahlerfolg der NSDAP durch Anmietung einer Villa in Grunewald die Partei salonfähig machen will. Diese Villa muss renoviert und umgebaut werden und da Speer Architekt ist, wird das sein erster Auftrag, natürlich ohne Honorar. Als Speer Hanke darauf aufmerksam macht, dass die ausgewählten knallroten Bauhaustapeten kommunistische Farben seien, geht Hanke leicht darüber hinweg: „Wir nehmen das Beste von allem!“ Auch hier zeigt sich wieder die Grundhaltung der Funktionäre, Hanke wird schon bald Mitarbeiter beim Gauleiter von Berlin, Josef Goebbels, werden, kurz darauf, nach der Machtergreifung im Januar 1933, Sekretär in Goebbels Propagandaministerium. Diese Verbindung von Hanke zu Goebbels wird der Türöffner Speers zu Adolf Hitler. Wer Karriere machen will, muss bei den Führern bekannt werden und dann ihre Nähe suchen.

Speer hat nach seinen Darstellungen keine ehrgeizigen Ambitionen in der Partei. Er gibt dennoch seine Stelle bei Professor Tessenow auf, geht zurück nach Mannheim und versucht sich dort als freiberuflicher Architekt, allerdings ohne großen Erfolg. Der Umbau eines Ladens in einem elterlichen Mietshaus ist der einzige Auftrag. In der Mannheimer Kreisleitung geht es sehr viel beschaulicher zu, als in Berlin. Speer fühlt sich dort wie unter Kegelbrüdern. Zu seiner Überraschung, wird er von Berlin aus der Motor- SS (Schutz Staffel) zugewiesen. Zu seinem Glück, wird sich später herausstellen, dass die ihn niemals geführt haben und er damit auch nicht Mitglied der später berüchtigten SS war.

1932 begibt sich Speer zusammen mit seiner Frau wieder nach Berlin, da in Mannheim nichts los ist. Er meldet sich im NSKK Büro und wird als Kurierfahrer eingesetzt. Dabei erlebt er die ersten brutalen Zusammenstöße zwischen den Schlägertrupps der NSDAP und den Kommunisten. Er fährt mit einem Melder

(7) Hitler auf dem Flugfeld Tempelhof

zum Berliner Flughafen Tempelhof, wo Hitler in einer dreimotorigen Maschine landet. In raschem Tempo geht es zu einer Veranstaltung in ein Stadion in Brandenburg. Speer wartet während der Rede vor dem Stadion. Danach geht es zu einer weiteren Veranstaltung in das Berliner Stadion. Hitler bemerkt Speer nicht einmal und hält ihn wohl für einen Kraftfahrer. Er verstellt sich nicht einmal, wenn er zornig, wegen des Ausbleibens seines Wagens, mit der Peitsche auf seine Stiefel schlägt. Wir müssen in Erinnerung behalten, das Speer sagt, „er sei Hitlers Persönlichkeit verfallen“ gewesen. Warum verlässt Speer die angesehene Tätigkeit an der Hochschule und übernimmt derartige Lakaienaufgaben?

Speer berichtet, er habe alle Vorbereitungen für eine Reise mit Faltbooten an die ostpreußischen Seen abgeschlossen, als er dringend zu Hanke gerufen wird. Dieser ist zum Organisationsleiter des Gaus Berlin aufgestiegen. Ohne Umschweife erklärt er: „Wo waren sie denn, man hat sie überall gesucht. Wollen sie unser neues Gauhaus umbauen? Ich werde es noch heute unserem Doktor – gemeint ist Goebbels – vorschlagen. Wir haben es sehr eilig:“ Der Urlaub fällt aus und die Parteikarriere Speers nimmt jetzt Fahrt auf. Das Gauhaus wird in kürzester Zeit von Speer renoviert, zum Teil umgebaut und Hitler findet Zeit, einen Blick in das Gauhaus zu werfen. Er ist zufrieden, die Wahl geht jedoch verloren. Die Kassen sind leer und die Handwerker – überwiegend Parteigenossen – müssen auf ihr Geld warten. Speer fährt wieder nach Mannheim. War es das jetzt?

Keineswegs. Die NSDAP gewinnt die nächste Wahl eindrucksvoll und Adolf Hitler wird am 30. Januar 1933 Reichskanzler. Hanke ruft schon wieder an. „Kommen sie sofort nach Berlin. Wann können sie hier sein?“ Speer fährt mit seiner Frau in dem kleinen BMW Sportwagen die Nacht durch und meldet sich morgens übernächtigt bei Hanke. „Sie fahren gleich mit dem Doktor – Goebbels ist jetzt Minister, Hanke sein Sekretär – in unser neues Ministerium am Wilhelmsplatz. Das muss komplett umgebaut werden. Sie begleiten den Doktor.“ Der Bau wird ohne einen existierenden Haushalt aufwändig umgebaut. Speer lernt jetzt, wie das künftig unter Nationalsozialisten geht. Goebbels und auch Hitler sind zufrieden. Speer hat nach eigener Einschätzung schon den Ruf, auf den Tag pünktlich abzuliefern. Aktuelle Dokumente bezeugen, dass alle Bauarbeiten Speers sehr viel länger dauerten und um ein vielfaches teurer wurden.

(8) Speer baut das Ministerium am Wilhelmsplatz um. Goebbels Arbeitszimmer

Hanke zeigt Speer den Entwurf einer Tribüne für eine Massenkundgebung auf dem Tempelhofer Feld. Als Speer bemerkt, dass sei bestenfalls für ein Schützenfest geeignet, meint Hanke: „Dann machen sie es doch besser.“ Speer macht es besser und überrascht Hitler und Goebbels durch die unglaubliche Dimension einer Kulisse. Er entwirft eine überdimensionale Tribüne, hinter der an Holzgerüsten drei Fahnen aufgespannt werden, die höher sind als ein zehngeschossiges Haus. Zwei schwarz- weiß- rote Fahnen, rahmen eine überdimensionierte Hakenkreuzfahne ein. Das Ganze wird mit starken Scheinwerfern in Szene gesetzt. Goebbels nimmt das Lob Hitlers für sich in Anspruch. Der Doktor ist in dieser Zeit Speers Hauptauftraggeber vor allem für eindrucksvolle Kulissen bei Parteiveranstaltungen. Geld spielt ohnehin keine Rolle.

Zum Dank für diese Leistung darf Speer Goebbels Dienstwohnung umbauen. Der bisherige Bewohner, Minister Hugenberg, fliegt raus und Goebbels möchte noch einen Anbau mit Wohnhalle. Speer erledigt den Umbau mit Anbau in den zugesagten zwei Monaten und Goebbels ist begeistert. Auch die von Speer ausgesuchten Bilder von Nolde finden seine Zustimmung, bis Hitler die Wohnung besichtigt und die Bilder unmöglich findet. Sie müssen sofort beseitigt werden. Obwohl Goebbels zunächst begeistert war, findet er die Bilder Noldes jetzt auch unmöglich. Noldes Bilder werden später zur sogenannten entarteten Kunst gehören und Weltruf erlangen. Es folgen weitere Parteiveranstaltungen: ein Erntedankfest und ein Massenveranstaltung auf dem Bückeberg.