Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dreamspinner Press

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der Scheidungsanwalt Clayton Reynolds ist ein überzeugter Zyniker, der an harte Arbeit und One-Night-Stands glaubt. Außerdem ist er der Meinung, dass er als exzellenter Anwalt nie mehr nach Hause – in die elende Wohnwagensiedlung, in der er aufgewachsen ist – zurückkehren muss. Mit ehrenamtlicher Arbeit für ein Frauenhaus versucht er das schlechte Gewissen zu beruhigen, das ihn gelegentlich plagt. Als Nadine Graham mit einem gebrochenen Arm und einem Sohn erscheint, den sie verzweifelt beschützen will, kann Clayton ihre Bitte um Hilfe daher nicht abschlagen. Die Annahme des Falls bedeutet jedoch auch, den Ermittlungsbeamten "nennt mich einfach nur Kelly" um Unterstützung bitten zu müssen. Das wäre gar nicht so schlimm, wenn Kelly nicht ein hoffnungsloser Romantiker wäre und außerdem der heißeste Mann, dem Clayton je begegnet ist. Kelly hat immer schon für den unerreichbaren Clayton Reynolds geschwärmt. Er willigt ein, zu helfen, obwohl er mit dem mutterlosen Baby, das sein verwitweter Bruder bei ihm gelassen hat, eigentlich schon genug um die Ohren hat. Als Nadines Fall eine gefährliche Wendung nimmt und die zwei scheinbar gegensätzlichen Männer zur Zusammenarbeit gezwungen werden, entdecken sie, dass sie sehr viel gemeinsam haben. Die Lösung des Falls und die Rettung von Nadines Leben könnten Kelly jedoch alles kosten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 417

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Zusammenfassung

Widmung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Epilog

Mehr Bücher von TA Moore

Biographie

Von TA Moore

Besuchen Sie Dreamspinner Press

Copyright

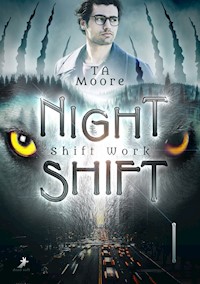

Gefährliche Liebe

Von TA Moore

Der Scheidungsanwalt Clayton Reynolds ist ein überzeugter Zyniker, der an harte Arbeit und One-Night-Stands glaubt. Außerdem ist er der Meinung, dass er als exzellenter Anwalt nie mehr nach Hause – in die elende Wohnwagensiedlung, in der er aufgewachsen ist – zurückkehren muss. Mit ehrenamtlicher Arbeit für ein Frauenhaus versucht er das schlechte Gewissen zu beruhigen, das ihn gelegentlich plagt. Als Nadine Graham mit einem gebrochenen Arm und einem Sohn erscheint, den sie verzweifelt beschützen will, kann Clayton ihre Bitte um Hilfe daher nicht abschlagen.

Die Annahme des Falls bedeutet jedoch auch, den Ermittlungsbeamten „nennt mich einfach nur Kelly“ um Unterstützung bitten zu müssen. Das wäre gar nicht so schlimm, wenn Kelly nicht ein hoffnungsloser Romantiker wäre und außerdem der heißeste Mann, dem Clayton je begegnet ist.

Kelly hat immer schon für den unerreichbaren Clayton Reynolds geschwärmt. Er willigt ein, zu helfen, obwohl er mit dem mutterlosen Baby, das sein verwitweter Bruder bei ihm gelassen hat, eigentlich schon genug um die Ohren hat.

Als Nadines Fall eine gefährliche Wendung nimmt und die zwei scheinbar gegensätzlichen Männer zur Zusammenarbeit gezwungen werden, entdecken sie, dass sie sehr viel gemeinsam haben. Die Lösung des Falls und die Rettung von Nadines Leben könnten Kelly jedoch alles kosten.

Ich möchte meiner Mum danken, die meine treueste Leserin ist und den Fünf, die mich immer unterstützen. Außerdem Penny, die wusste, dass es einfach ein Papagei sein musste!

1

DAS KLINGELN seines Handys, das gerade … irgendwo … zum Leben erwachte, riss Clayton aus dem Schlaf. Er drehte sich herum. Seine Beine verhedderten sich in den kühlen Satindecken, als er sich in seinem Bett lang ausstreckte. Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass der Minutenzeiger kurz vor fünf Uhr stand.

„Mist“, murmelte er. Ein Anruf um fünf Uhr morgens bedeutete nichts Gutes.

Nachdem er die Decken von seinen Beinen gestrampelt hatte, krabbelte er aus dem Bett. Sein Handy befand sich immer noch in seiner Jeans, dort wo er sie gestern Abend fallen gelassen hatte. Es surrte empört, als er es herausfischte und auf ‚annehmen‘ drückte.

„Ja?“, meldete er sich.

Als er sich wieder zum Bett wandte, sah er den Typen von gestern Nacht breit ausgestreckt bewegungslos auf der Matratze liegen und den Schlaf der … nun ja, nicht der Unschuldigen, aber der Sorglosen schlafen. Gestern Nacht schnarchte leise ins Kissen. Clayton verzog das Gesicht und tapste leise in Richtung Schlafzimmertür, während Maureens raue Stimme in sein Ohr seufzte.

„Es ist zu früh“, räumte sie ein. Es ließ sich nicht ohne Weiteres feststellen, ob das als Entschuldigung oder als Wertung gemeint war.

„Ich bin wach“, sagte er, klemmte sich das Handy unters Ohr und ging in die Küche. „Wenn es um Janes Fall geht, ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass wir einen langen Atem haben müssen. Theoretisch …“

„Nicht Jane“, unterbrach ihn Maureen. Er hörte, wie sie an ihrer Zigarette saugte und dann den Rauch ausstieß. „Ein neuer Fall.“

Oh verflucht.

Clayton zog die Kühlschranktür auf. Der aus dem weißen Kasten strömende Schwall kalter Luft sorgte dafür, dass sich seine Eier eng an seinem Körper nach oben zogen, und verscheuchte die letzten Reste Müdigkeit aus seinem Kopf. Fröstelnd griff er nach der Karaffe mit dem Cold Brew Kaffee und stieß die Tür anschließend wieder zu.

„Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich keine weiteren Pro Bono Fälle mehr annehmen kann. Es tut mir leid, aber sie rechnen sich nicht – wortwörtlich.“

Sie stieß ein unfreundliches Schnauben aus. „Ich habe dein Auto gesehen, Clayton. Es ist ja nicht so, als ob es dir wehtun würde.“

„Nein, tut es nicht.“ Clayton goss sich eine Tasse Kaffee ein und trank einen Schluck. Er war so stark, dass er das Gesicht verzog. Dann schlenderte er damit zu dem großen, eine Wand dominierenden Fenster und blickte hinab auf den Verkehr, der wie Wasser die Straße hinabströmte. „Aber ich habe auch nicht vor, damit anzufangen. Keine weiteren Fälle.“

„Nur noch einer.“

Clayton runzelte die Stirn. Die Fensterscheibe spiegelte den scheinbar nur aus spitzen Knochen und ausgeprägte Vertiefungen bestehenden Ausdruck wider. „Ich feilsche nicht.“

„Sie hat einen kaputten Arm, einen fünfjährigen Sohn und weiß nicht, wohin“, leierte sie schnell herunter. Für eine Frau, die vierzig Kippen am Tag rauchte und ein Asthmaspray benötigte, konnte sie äußerst schnell reden, wenn sie nur wollte. „Wenn wir ihr nicht helfen, weiß ich nicht, was sie tun wird. Also ein Fall noch.“

Sag einfach Nein. Du gehst schließlich noch einer bezahlten Arbeit nach. Bei diesem Thema war Clayton nicht sicher, ob er die Stimme in seinem Ohr als Engel oder als Teufel bezeichnen sollte. Sie besaß auf jeden Fall den spitzen Unterton von Claytons Mentor – Daniel Baker – dem Seniorpartner der Kanzlei.

„Sie hat um dich gebeten“, erklärte Maureen, als könnte sie seinen inneren Kampf hören.

„Mich?“

„Namentlich. Clayton, sie meint, dass du ihr helfen kannst.“

„Ein Treffen“, gab Clayton nach. Er hatte genug Klienten, denen er Rechnungen schreiben konnte. Der Immobilienmarkt wuchs und nahm wieder ab, die Zahl der Straftaten nahm zu und sank wieder, aber die Liebe starb immer. „Ich werde sie beraten, einen Plan für sie ausarbeiten und du besorgst ihr einen Anwalt, der Zeit für ihren Fall hat.“

Das Geräusch, das Maureen von sich gab, konnte mit viel Optimismus als zustimmend durchgehen. Sie legte auf, bevor er sich noch weiter absichern konnte. Das konnte man ihr schwerlich vorwerfen. Nach beinahe zwanzig Jahren als Leiterin eines Frauenhauses machte sie das Beste aus dem, was sie bekam.

Während er den kalten Kaffee austrank und ins Schlafzimmer zurückkehrte, ging Clayton im Kopf seinen Tagesplan durch. Seine Nachmittagstermine waren in Stein gemeißelt. Am Vormittag war er jedoch flexibler. Wenn er auf das Mittagessen verzichtete, das Meeting mit einem Juniorpartner nach hinten verschob und das Kaffeetrinken mit Baker ins Büro verlegte, statt sich mit ihm in der lächerlich protzigen Teestube zu treffen, die Baker so gut gefiel, müsste sein Tag eigentlich ohne einen Knacks wieder in den gewohnten Bahnen verlaufen.

Wenn er das Fitnessstudio am Abend ausließ, konnte er sich vielleicht endlich mal entspannen.

Das Selbstmitleid tropfte genau in dem Moment in sein Bewusstsein, als er die Schlafzimmertür öffnete und sein Blick auf den nackten Hintern und die langen Beine von Letzter Nacht fielen. Er stieß ein Schnauben aus, als sein Schwanz beschloss, dass er aufgewärmt genug war, um interessiert zu zucken.

Keine Zeit.

„Ich habe einen Anruf bekommen und muss zur Arbeit.“ Auf dem Weg am Bett vorbei versetzte er dem Hintern von Letzter Nacht einen Klaps. Der Mann stöhnte auf, streckte und kratzte sich. „Du musst aufstehen.“

Letzte Nacht – oh Mann, er musste einen Namen genannt haben, der Clayton anscheinend entfallen war – rollte sich herum und rieb sich mit den Händen über das Gesicht, in dem Knitterfalten des Kissens prangten. „Wie spät ist es?“

„In der Küche steht Kaffee.“ Clayton angelte ein Netzshirt von der Stuhllehne und warf es in Richtung Bett. Letzte Nacht fing es unbeholfen aus der Luft und wickelte es sich um die Finger. „Tut mir leid. Die Pflicht ruft.“

Er ließ den Mann sich anziehen und ging ins Badezimmer. Der starke Wasserstrahl hämmerte ihm die vorherige Nacht aus dem Körper und spülte Glitzer, Schweiß und klebriges Sperma in den Abguss. Das heiße Wasser vertrieb die Müdigkeit aus seinen Muskeln und Schultern.

Als Clayton geduscht und angezogen zurückkehrte, hatte sich der junge Mann – letzte Nacht in enger Lederhose die pure Verführung – in einen geschwätzigen Kunststudenten in Sportkleidung aus Wisconsin verwandelt. Der Mann hatte sich bereits Kaffee und Toast genommen.

„Letzte Nacht hatte ich viel Spaß“, erklärte er, den Mund voller Brot und Marmelade. Selbstgefällig grinsend deutete er auf ein Stück Papier auf dem Tisch. Auf der Rückseite einer Chinarestaurant-Speisekarte stand eine hingekritzelte Zahlenreihe. „Ich dachte, falls du irgendwann Lust auf eine Wiederholung hast, könntest du mich ja anrufen?“

„Das mache ich vielleicht tatsächlich.“

Würde er nicht. Das tat er nie. Wenn sie sich noch einmal treffen würden, wäre es kein One-Night-Stand mehr. Es schien jedoch ein wenig zu brutal, das vor Sonnenaufgang zu erwähnen. Daher hängte er die Karte stattdessen an den Kühlschrank. „Allerdings muss ich mich erst um die Arbeit kümmern.“

Etwas im Blick von Letzter Nacht weckte in ihm die Vermutung, dass der Mann sehr wohl wusste, was Clayton nicht laut aussprach. Doch er bedrängte ihn nicht. Clayton hatte schließlich keine Versprechungen gemacht, die er dann nicht eingehalten hatte.

Stattdessen drückte der Kerl ihm einen leichten Abschiedskuss auf den Mund und ging. Clayton leckte den Geschmack nach Orange und Zweifel von seinen Lippen, während er auf das Klicken der Eingangstür wartete. Dann warf er einen Blick auf seine Uhr und verzog das Gesicht. Wenn er das durchziehen wollte, musste er sich langsam auf den Weg machen.

NADINE GRAHAM stellte sich als eine kleine, Jeans tragende nicht mehr allzu junge Frau mit üppigen Brüsten und blondem Haar heraus. Ihre Kleidung war teuer, die Jeans hauteng, das T-Shirt tief ausgeschnitten. Sie trug hübschen Modeschmuck aus klobigem Plastik und billigem Metall. Ihr Trauring dagegen bestand aus Weißgold. Die Diamanten darauf könnten auch mit einem modischen Schliff oder unter einer Lupe nicht größer wirken. Ein Zeichen, um klarzustellen, dass sie vergeben war.

Wie ihr angespannter Blick verriet, hatte Clayton nicht als einziger Zweifel an seinen morgendlichen Entscheidungen.

Tatsächlich wirkte ihr kurzes Lächeln dann auch unbehaglich, als er seinen langen Körper in einen für eine kleinere Person gedachten Stuhl faltete und seine Aktentasche neben sich stellte.

„Ich … ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht“, erklärte Nadine. Ihr Blick huschte unruhig durch den Raum, über die ramponierten Wände und die „Das bedeutet Einwilligung“ Poster. „Ich sollte nicht hier sein.“

„Niemand sollte hier sein“, sagte Clayton. Er blickte auf den eingegipsten Arm. Merkwürdig verkrampft lag er in ihrem Schoß, als wäre das Gewicht ungewohnt. Der Gipsverband wies einige Tragespuren auf, war also nicht ganz neu, doch bisher hatte noch niemand darauf geschrieben. Clayton behielt das im Hinterkopf. Die meisten Menschen besaßen zumindest einige Freunde mit Filzstiften, die darauf bestanden, etwas darauf zu kritzeln: ein Herz, ein „Gute Besserung“ oder bei Männern einen Schwanz und Eier. „Manchmal ist das hier einfach der sicherste Ort.“

Nadine verschränkte wie um den Gips zu verbergen die Arme und begann abwesend mit ihren grellrosa Nägeln daran zu knibbeln. „Ich bin nicht … Ich bin sicher, das ist es“, stimmte sie zu. „Es ist nur nicht … Sie würden es nicht verstehen.“

Clayton lehnte sich in dem zu kleinen, schlecht gepolsterten Stuhl zurück. Es kam ihm immer noch merkwürdig vor, in Jeans und seinem alten College Sweatshirt ein Klientengespräch zu führen. Doch beim Anblick eines Anzugs mit Krawatte fühlten sich die Leute im Frauenhaus nur unwohl.

„Ich bin nicht die Polizei und auch nicht das Jugendamt“, sagte er. „Ich bin einfach nur ein Anwalt. Wenn Sie irgendetwas nicht wollen, kann ich Sie nicht dazu zwingen. Ich bin heute nur hier, um Sie über Ihre Möglichkeiten zu beraten. Falls Sie das wollen.“

Sie warf ihm einen scharfen Blick aus ihren unglaublich blauen Augen zu. Das Aufblitzen von Schläue gehörte einer weniger aufgerieben aussehenden Frau. „Und dann?“

„Das liegt ganz bei Ihnen.“

Sie klemmte die Lippe zwischen die Zähne und nickte schließlich.

„Okay.“

Clayton ging mit ihr schnell eine schmutzige kurze Liste mit den wichtigsten zehn Punkten durch, die zu erledigen waren, wenn man plante, seinen gewalttätigen Ehemann zu verlassen. Außerdem erklärte er ihr die rechtlichen Möglichkeiten in Bezug auf ihren Familienstand und die Sorgerechtsvereinbarungen. Er beschönigte und verharmloste nichts. Es klang unglaublich entmutigend, war jedoch immer noch besser, als zu lügen.

Nadine hörte schweigend bis zum Ende zu. Dann stieß sie ein völlig unglaubwürdiges Lachen aus.

„Tut mir leid“, entschuldigte sie sich schnell und legte sich eine Hand auf den Mund. „Ich wollte nicht … das bin nicht ich. Das sind nicht wir. Wir sind nicht … wir sind nicht wie diese Menschen. Er ist kein Monster. Ich bin kein Opfer.“

Es gehörte nicht zu Claytons Job, sie zu irgendetwas zu drängen. Das würde auch weiß Gott nicht funktionieren. Trotzdem musste er die Stille füllen.

„Ich bin Scheidungsanwalt, Mrs Graham“, sagte er schließlich. „Ich habe mit einer Menge zerbrochener Ehen zu tun. Der Großteil der Betroffenen sind keine Monster oder Opfer, sondern einfach nur Menschen, die es nicht länger ertragen.“

Durch ihre Finger erhaschte er einen Blick auf ein bitteres Lächeln. „Wie viele von uns sind in einem – oh Gott – Frauenhaus?“

„Einige.“

Nadine wandte den Blick ab und begann auf ihrer Unterlippe zu kauen, bis sich der Lippenstift löste und die Schwellung darunter sichtbar wurde. Ihr Blick irrte weiter durch den Raum, als wären die Türen verschlossen und sie auf der Suche nach einem Fluchtweg.

„Sie denken, dass ich ihn verlassen sollte, oder? Das kann ich Ihnen nicht verübeln. Ich denke auch, dass ich ihn verlassen sollte. Nur was, wenn ich das nicht kann? Was soll ich dann tun? Er ist … er kümmert sich um Harry und mich. Alleine bin ich nutzlos. Das war ich immer schon.“

Sie betonte es, als wäre es eine Tatsache, leierte es herunter wie ein Datum aus dem Geschichtsunterricht.

Eine übertrieben laute Stimme unterbrach ihr Gespräch. Auf der anderen Seite der Tür erklärte Maureen lang und breit die vielen guten – frei erfundenen – Eigenschaften eines ihrer Hunde. Der, den sie dabeihatte bekämpfte anscheinend Albträume, indem er sie wie Zuckerwatte aufaß.

„Hunde mögen keine Zuckerwatte.“ Die Stimme klang jung und unsicher, aber fasziniert.

„Speck-Zuckerwatte“, konterte Maureen prompt. „Hunde lieben sie.“

Nadine klappte ihren Körper auseinander und schnippte mit den Fingerspitzen schnell die Feuchtigkeit von ihren falschen Wimpern. Clayton hatte gar nicht bemerkt, wie zusammengekrümmt sie bis dahin gesessen hatte. Als Maureen – den dämonenfressenden Hund unter den Arm geklemmt – einen kleinen, stämmigen Jungen in den Raum schob, hatte sie ein Lächeln aufgesetzt.

„Entschuldigen Sie die Störung“, sagte Maureen mit ihrer kratzigen Stimme. Sie klang wie eine große Frau. Die Art Frau, an die sich Clayton aus seiner Kindheit erinnerte: mit Titten wie Ablageflächen und Plattfüßen in abgenutzten Flip-Flops. Sie hatten sich von niemandem etwas vormachen lassen und seiner Überzeugung nach hatte der Spruch „mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen“, bei ihnen seinen Ursprung gehabt. Und obwohl er nie Zeuge geworden war, dass sie sich von irgendjemandem hatte beeindrucken lassen, war die kleine, leicht abgekämpfte halbkoreanische Frau eine wahre Naturgewalt. „Harry hat sich gefragt, wo Sie sind.“

Zum ersten Mal wirkte Nadines Lächeln echt. Sie streckte die Hand aus und wackelte mit den kaugummirosafarbenen Fingern in Richtung ihres Sohnes. „Genau hier. Hast du mich vermisst?“

„Nein“, sagte er mit der beleidigten Eitelkeit eines kleinen Jungen. Als Nadine mit gespielter Enttäuschung den Mund verzog, gab er nach. „Vielleicht. Geht’s dir gut, Mom?“

„Natürlich.“

Die Lüge hatte ziemlich überzeugend geklungen, doch Harry sah nicht so aus, als würde er sie ihr abkaufen. Er warf Clayton einen misstrauischen Blick zu und stellte sich vor seine Mom. Sein rundes, mit Sommersprossen übersätes Gesicht besaß das gesunde Aussehen eines Kindes aus einer alten Abenteuergeschichte. Sein matter, müder Blick entsprach allerdings dem eines enttäuschten Mannes im mittleren Alter.

Diesen Ausdruck hatte Clayton bereits zuvor gesehen.

„Wer bist du?“, fragte Harry herausfordernd. „Warst du gemein zu meiner Mom?“

„Nein, war er nicht“, platzte Nadine offenkundig beschämt heraus. Sie griff nach Harrys Arm und zog ihn wieder neben sich. „Das war unhöflich, Harry. Mr Reynolds ist ein Freund von Mrs Park und wir unterhalten uns nur. In Ordnung?“

Sie wartete. Harry schlängelte sich herum und schaute Clayton finster an. Der lehnte sich zurück und versuchte so harmlos wie möglich auszusehen.

„Daddy hat gesagt, Frauen und Männer können nicht befreundet sein“, verkündete Harry.

Bei der Antwort zerfurchte ein gequälter Ausdruck Nadines Gesicht. Nur mit Mühe gelang es ihr, die Stimme unter Kontrolle zu behalten, als sie weiter sprach. „Das reicht, Harry. Dein Daddy sagt eine Menge dummer Sachen. Klar?“

Harry schabte mit dem Fuß über den Boden und schaute mürrisch. „Klar“, murmelte er schließlich.

Nadine wischte sich abermals über das Gesicht, sodass er ein Lächeln sah, als er wieder zu ihr blickte. „Warum gehst du nicht mit Mrs Park und spielst mit dem Welpen?“

„Er isst nicht nur böse Träume“, beschwatzte ihn Maureen. „Er kann auch Kunststücke.“

Offensichtlich hin und hergerissen, schaute er zu dem magischen, schlechte Träume essenden flauschigen Knäuel, das sich in Maureens Armen hin und herwand. Harry zappelte auf der Stelle herum.

„Bist du ganz bestimmt okay?“, wollte er wissen.

Nadine verdrehte die Augen und versetzte ihm einen sanften Schubs in Richtung Tür.

„Mir geht es ausgesprochen gut. Geh schon.“

Nach einem letzten Blick in Claytons Richtung, schlurfte Harry zu Maureen, die in die Hocke ging, sich vorbeugte und fragte: „Möchtest du ihn tragen?“

Harrys bekümmert gekrümmter Rücken straffte sich und er stieß ein „Ja, bitte“ aus. Sie unterdrückte ein Lächeln und reichte ihm das flauschige Knäuel. Der Hund begann ihm sofort in der Hoffnung auf klebrige Überbleibsel, das Gesicht abzulecken. Nach einem beruhigenden Nicken in Nadines Richtung verließ Maureen mit dem Jungen den Raum.

„Er … James und ich hatten Streit und dabei habe ich mich selbst verletzt. Er war der Meinung, dass ich nicht ins Krankenhaus müsste. Als ich darauf bestanden habe, hat er mich eingesperrt. Bei Anbruch der Dunkelheit ist Harry nach unten geschlichen, um mich wieder rauszulassen. James wollte mich natürlich nicht die ganze Nacht dort lassen, aber Harry war …“

Sie holte tief Luft und presste im Versuch, die Tränen zurückzuhalten, die Fingerspitzen gegen die Augenlider.

„Eigentlich ist er nicht so. Das ist nicht seine Schuld“, erklärte sie. „Er ist nur … Er versucht, Dinge zu ändern … für uns … und das … bedeutet eine Menge Stress. Die Leute stressen ihn. Es ist ja nicht so, dass er mich geschlagen hätte.“

Clayton zog ein Taschentuch aus der Tasche und beugte sich vor, um es ihr anzubieten. „Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie das wollen“, sagte er. „Jetzt, später. Das spielt keine Rolle.“

Sie nahm das Taschentuch, zerknüllte es jedoch in ihren Händen, statt es zu benutzen.

„Ich kann ihn nicht verlassen“, stellte sie klar. „Ich wäre nicht in der Lage, für mich selbst zu sorgen – ganz zu schweigen für Harry. Ich habe seit fünf Jahren nicht mehr gearbeitet, und als ich es noch getan habe, war ich Kellnerin … eine … oben ohne Kellnerin. Das wird den Richter unglaublich beeindrucken, was?“

„Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass Sie bekommen, was Ihnen zusteht. Ihnen beiden.“

Nadine schob kampflustig das Kinn vor und schnaubte verächtlich. Dann schob sie sich eine Strähne des hellen Haares hinter das Ohr. „Von James bekommt niemand das, was ihm zusteht“, erklärte sie. „Er mag es nicht, zu verlieren. Was, wenn ich ihn verlasse und nicht das Sorgerecht für Harry bekomme? James liebt ihn. Ich weiß, dass er das tut. Aber er ist … hat keine Geduld. Das Risiko kann ich doch nicht eingehen, oder?“

Clayton wollte es ihr erzählen. Es würde nichts nutzen. Sie musste die Entscheidung alleine treffen. Doch er wollte es trotzdem.

„Bei einer Scheidung besteht immer das Risiko, das Sie nicht das bekommen, was Sie sich wünschen. Was ich mir wünsche“, sagte er. „Manchmal ist am Ende niemand glücklich.“

Sie holte tief Luft und drehte das Tuch zwischen den Fingern, bis es riss. „Kann ich darüber nachdenken?“

„Natürlich. Sie müssen sich sicher sein.“

Mit einem Nicken stand Nadine vorsichtig auf. Claytons Muskeln spannten sich an, um ihr mit gewohnter Höflichkeit die Hand zu reichen. Ebenso wie sein Anzug führte das aber manchmal nur dazu, dass sich die Leute unwohl fühlten. Daher wartete er, bis sie stand, und erhob sich dann ebenfalls.

„Eins noch, bevor Sie gehen.“ Sie stoppte und blickte ihn wachsam an. „Maureen meinte, dass Sie explizit um mich gebeten hätten. Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal begegnet sind. Daher habe ich mich gefragt, wie Sie auf mich gekommen sind?“

„Durch James“, sagte Nadine. Als Clayton fragend die Augenbrauen hob, huschte ein flüchtiges Lächeln über ihre Lippen. „Gewissermaßen. Dieser Mann, Davy – ein ehemaliger Arbeitskollege – hat sich voller Häme darüber ausgelassen, dass er diesen Superanwalt beauftragt hat, seine Frau aber nur diesen ehrenamtlichen Trottel Reynolds aus dem Frauenhaus hat. Sie heißt Mia? Mia Avagyon?“

Der Name klang vage vertraut, allerdings nicht genug, um ein Gesicht und eine Ehegeschichte aus Claytons Gedächtnis heraufzubeschwören. Das hatte allerdings nichts zu bedeuten. Er arbeitete bereits so lange als Anwalt, dass ihm nur die sehr gewinnbringenden und die sehr schlimmen Fälle ohne Blick in die Fallakte präsent waren. Trotzdem nickte er, als könne er sich an Mia erinnern.

„James hat ihn vor allen Leuten ausgelacht. Er meinte, dass Mia nicht nur die Mädchen bekommen würde, sondern ihn auch ansonsten an den Eiern hätte. Er sagte, Sie würden für diese noble Kanzlei arbeiten, bei der die besten Privatermittler im Staat auf der Gehaltsliste stehen und dass die es herausfinden würden, wenn Davy jemals auch nur ein Kind beschimpft hätte. Derzeit darf Davy seine Kinder nicht mehr unbeaufsichtigt sehen. Daher habe ich gestern Abend, nachdem ich gegangen bin, Mia angerufen. Sie riet mir, hierher zu kommen. Ich hatte Fragen von ihr erwartet, doch es kamen keine.“

Es war das erste Mal, dass ein gewalttätiger Ehemann Clayton empfohlen hatte. Er war sich seiner Gefühle darüber nicht im Klaren, doch das war kaum Nadines Schuld.

„Sollten Sie beschließen, die Sache durchzuziehen, Nadine, werde ich mein Bestes für Sie und Harry geben.“

Sie nickte und blieb bewegungslos stehen, als wären ihre Füße am Boden festgeklebt.

„Die Sache ist, dass ich ihn liebe“, gestand sie trostlos. Erneut ließ sie den Blick durch den Raum schweifen: über die Wände, die dringend einen neuen Anstrich benötigten, die Klebebandflecken auf dem Teppich, die unter sorgfältig platzierten Stühlen und billigen Läufern versteckt waren. Sie schluckte angestrengt. „Vermutlich hören Sie das ständig.“

Clayton dachte an den stumpfen Blick eines alten Mannes im Gesicht eines argwöhnischen Kindes – nicht das von Harry, normalerweise ein schmaleres und schmutzigeres. Doch der Blick war der gleiche.

„Jeden Tag meines Lebens“, bestätigte er.

„SIE SIND spät“, rügte ihn seine Assistentin, Heather, als er an ihr vorbei in sein Büro joggte. Heute war ihre Perücke schwarz: Ein strenger Bob umrahmte das hübsche runde Gesicht mit der Pfirsichhaut. „In fünf Minuten haben Sie eine Besprechung mit Mr Baker.“

Mit einem Schnauben stellte Clayton seine Aktentasche auf den Schreibtisch. Die Ochsenblutfarbe der Tasche entsprach fast exakt der des dunklen Nussbaumholzes, auf der sie stand.

„Es ist nur ein Kaffeetrinken“, stellte er klar, während er sich das Sweatshirt über den Kopf zog.

„Ersatzanzug?“

Sie schnalzte missbilligend, klackerte dann jedoch davon, um den gereinigten Richard Bennet Anzug zu holen, den er im Büro aufbewahrte. Ein Becher Pisse, der beim Verlassen des Gerichtsgebäudes auf einen geworfen wurde und man lernte, vorbereitet zu sein. Nachdem Clayton seine Sneakers abgeschüttelt hatte, schob er sie zusammen mit dem Sweatshirt in eine Schublade.

„Hier.“ Mit dem Rücken zu ihm stehend und ohne hinzuschauen, reichte ihm Heather den Anzug im Kleidersack. „Und wissen Sie eigentlich, was passieren würde, wenn ich mich umdrehe und Sie in Boxershorts sehe?“

„Ich würde mich fragen, wann ich angefangen habe, Boxershorts zu tragen.“ Clayton nahm ihr den Sack ab und öffnete den Reißverschluss. „Oder überhaupt Unterwäsche.“

Prustend schloss Heather die Tür hinter sich. Clayton pellte sich die Jeans über die langen Beine hinab und zog die Anzughose an. Der metallisch graue Stoff und die eng geschnittene Beinform wahrten die vorsichtige Balance zwischen seriös und stylish. Das graue Hemd verschob die Waagschale jedoch vermutlich mehr in Richtung seriös.

„Heather, Sie müssen bitte einen Nachforschungsantrag bei den Privatermittlern unten in Auftrag geben.“ Er warf sich das Hemd über und ließ es offen, während er seine Aktentasche aufklappte. Nadines Akte war leicht unter den roten der Marke Redweld, die die Kanzlei für zahlende Mandanten nutzte, zu finden. „Als Gefallen.“

Heather kam ins Büro zurück und riss ihm die Akte aus den Händen. Betrübt musterte sie sie. „Besteht auch nur die geringste Möglichkeit, dass sie lediglich eine „vom Glück verlassene“ Frau ist, die Hilfe benötigt, ihren Ehemann ausfindig zu machen, um ihm die Scheidungspapiere übermitteln zu können?“

„Nein.“

„Das sind sie nie“, seufzte sie. „In Ordnung. Ich kontaktiere Larry und schaue, was sie tun können.“

Sie drehte sich um und wollte gehen. Dabei stieß sie fast mit Daniel Baker zusammen. Der Seniorpartner von Talley, Baker and Jenks war gerade einfach ins Büro marschiert.

„Sir“, quiekte sie und versteckte die Mappe hinter dem Rücken. „Tut mir leid. Ich habe Sie nicht gesehen.“

Baker hob eine sandbraune Augenbraue. „Das liegt daran, dass die Tür geschlossen war, Ms Finnegan.“

Weil sie mit dem Rücken zu ihm stand, konnte Clayton ihr Gesicht nicht sehen. Von früheren Vorkommnissen her wusste er jedoch, dass ihre Gesichtsfarbe inzwischen puterrot sein musste. Neunzig Prozent der Zeit war Heather – ehemalige Polizistin, Wochenendpunkerin und zwei Jahre Abendschule von einem Masterabschluss entfernt – durch nichts aus der Fassung zu bringen. Zehn Prozent der Zeit gab es jedoch Daniel.

Das entsprach übrigens auch ziemlich genau ihrer Beschreibung ihrer sexuellen Vorlieben – neunzig Prozent hübsche Frauen und zehn Prozent unerklärliche Schwärmereien.

„Ja Sir. Natürlich Sir“, quietschte sie. „Ich gehe Ihnen sofort aus dem Weg.“

Sie eilte um ihn herum zurück ins Hauptbüro. Daniel ließ sie bis auf halben Weg zu ihrem Schreibtisch kommen, dann räusperte er sich. „Oh und Ms Finnegan?“

„Ja, Sir?“

„Glauben Sie bloß nicht, ich würde das nicht sehen.“ Er streckte abwartend die Hand aus. Als keine sofortige Reaktion erfolgte, seufzte er auf. „Ms Finnegan, geben Sie es mir.“

Clayton knöpfte mit einem resignierten Seufzer seine Manschetten zu. „Schon in Ordnung, Heather. Ich spreche später selber mit den Ermittlern.“

Die Akte fiel in Daniels Hände und er reichte sie Clayton. „Nein, das wirst du nicht tun“, widersprach er. „Du hast deine gesamten Pro Bono Stunden für dieses Jahr ausgereizt. Wenn du noch mehr ehrenamtlich arbeiten willst, ist das deine Sache, aber du wirst dafür keine Ressourcen der Kanzlei nutzen. Klar?“

Mit einem Mann, dem man vierzig Prozent der eigenen Karriere zu verdanken hatte, ließ sich nur schwer diskutieren. „Natürlich. Ich wollte nur Hintergrundinformationen auftreiben.“

Daniel setzte sich und schnipste einen Fussel vom Knie seines makellosen, maßgeschneiderten Anzugs. Er war derjenige gewesen, der Clayton geraten hatte, den ersten Gehaltsscheck in einen guten Anzug zu investieren. „Wenn du einen 30 Dollar Anzug trägst, vermutet dein Klient, dass das der Betrag ist, den du für ihn rausholst.“ Natürlich mied er die seriösen Anzüge und entschied sich für die kostspieligen, modischen Varianten: vom mit Dachshunden bedrucktem Futter bis zu den Kamee-Manschettenknöpfen.

„Steig als Partner ein, wenn es so weit ist“, sagte er. „Dann kannst du tun, was du willst.“

„Vielleicht will ich das ja gar nicht.“ Clayton fing Heathers Blick auf – sie war wieder zu einem nervösen Rosa heruntergekühlt – und formte mit den Lippen das Wort „Tee“.

Dann richtete er seinen Kragen, trat hinter den Schreibtisch und nahm Platz. „Inzwischen habe ich mir einen guten Ruf erworben. Ich könnte eine eigene Kanzlei gründen.“

Daniel wirkte amüsiert, widersprach jedoch nicht. Er verschränkte lediglich die Finger und ging zum Geschäftlichen über, während Heather die Bestellung beim Coffeeshop unten abgab.

„Justin Harris heiratet.“

„Schon wieder?“

„Schon wieder. Ich habe bereits mehr Arbeit, als mir lieb ist. Daher möchte ich, dass du dich um seinen Ehevertrag kümmerst. Er ist völlig unkompliziert. Genau wie die anderen.“

Am Ende des Meetings war Claytons Monat zu einem Drittel verplant. Er hatte einem Abendessen mit Daniel und dessen neuestem Schützling zugestimmt. Außerdem war er dem Versuch ausgewichen, sich mit einem ehemaligen Freund von Daniels Ex verkuppeln zu lassen. Nachdem er seine zweite Tasse Tee ausgetrunken hatte, erhob er sich, um Daniel hinauszubegleiten.

An der Tür blieben sie stehen, da Daniel einen imaginären Krümel von seiner Krawatte entfernte.

„Natürlich“, sagte Daniel, „kann ich dich kaum daran hindern, jemanden um einen Gefallen zu bitten.“

Clayton brauchte eine Sekunde, bis ihm klar wurde, wovon Daniel sprach. Den Pro Bono Fall hatte er in seinem Kopf nach ganz hinten geschoben, um sich später darum zu kümmern. Daher brauchte er einen kurzen Moment, bis er ihn wieder ausgegraben hatte.

„Ich bezweifle, dass Larry Jenkins mich so sehr mag, dass sie mir einen Gefallen tut.“

Daniel kicherte. „Nein, das tut sie nicht. Kelly würde es jedoch tun. Larrys Worten nach hat sich ihr Partner inzwischen freistellen lassen und treibt alle in den Wahnsinn, weil er nicht wirklich weg ist. Also.“

„Er ist ein Idiot“, protestierte Clayton.

Daniel verdrehte die Augen. Er schien Kelly gerne zu mögen – Katastrophen hin oder her. „Er ist ein Romantiker.“

„Das ist das Gleiche.“ Das wussten sie beide. Clayton hatte es lediglich früher gelernt als Daniel.

„Der Punkt ist, dass er nichts mit sich anzufangen weiß“, erklärte Daniel. „Ruf ihn an oder auch nicht. Das ist deine Sache.“

Dann nicht dachte Clayton mürrisch.

ES WAR sieben Uhr abends, als Claytons Pflichtbewusstsein den Ärger zermürbt hatte.

Kelly – er besaß vermutlich einen anderen Namen, doch niemand würde zugeben, ihn zu kennen – war der Fluch in Claytons Leben. Die Tatsache, dass dem Mann das überhaupt nicht bewusst war und er es für einen Scherz halten würde, sollte er es herausfinden, steigerte Claytons Ärger nur noch mehr. Der Mann hatte unentwegt gute Laune, glaubte mit ganzem Herzen an die Liebe – ungeachtet der Tatsache, dass er bei der Auswahl seiner Partner so erfolgreich war, wie Claytons Mutter – und meinte ernsthaft, dass „alles nur besser werden konnte“. Vermutlich war der Kerl völlig in Ordnung, doch da der Dezember immer näher rückte, ging es Clayton in Bezug auf Kelly wie dem Grinch mit Weihnachten.

Außerdem war er – trotz des Chaos in seinem Privatleben – gut in seinem Job. Ansonsten wäre er nicht der wichtigste Ermittler der Kanzlei. Unter den gegebenen Umständen stellte er Claytons beste Wahl dar, hatte jedoch einige Zeit freigenommen.

Als Clayton das bewusst wurde, war es zu spät, an Kellys Privatnummer zu gelangen. Er besaß lediglich die Einladung zu einer Einweihungsparty, an der er Anfang des Jahres teilgenommen hatte. Er bevorzugte seine sozialen Kontakte betrunken, im Dunklen und vorzugsweise zügellos, akzeptierte jedoch auch die höflichen, arbeitsbedingten, oberflächlichen. Ein Barbecue im Hochsommer, bei dem der mustergültigste Mann der Welt mit seinem neuesten baldigen Ex-Freund Hof hielt, entsprach seiner Vorstellung von der Hölle.

Das Haus lag eine Stunde Fahrtzeit vom Büro entfernt in Santa Monica, wo die Hausfrauen und Kinder frei herumliefen.

Clayton parkte sein Motorrad hinter einem alten, ramponierten Chevy und nahm den Helm ab. Er brauchte die Hausnummer nicht zu überprüfen. Auf der Einladung war behauptet worden „du kannst es gar nicht verfehlen“. Diese Beschreibung traf nur auf das alte sonnengelbe Reihenhaus im viktorianischen Stil zu. Es verfügte über einen Garten und an der Garage hing ein Basketballkorb.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite öffnete sich quietschend eine Tür und eine alte Frau spähte argwöhnisch heraus. Wahrscheinlich behielt sie Kellys Haus für ihn im Blick, backte ihm Kekse und versuchte, ihn mit ihrem Neffen zu verkuppeln. Kelly war der Typ Mann, für den die Leute das taten.

In Claytons Magen blubberte fröhlich die Gallenflüssigkeit, während er zu der himmelblauen Eingangstür hinaufstieg und die Klingel drückte. Als niemand kam, presste er die Zähne aufeinander und drückte erneut. Er hörte das Ding-Dong durch das Haus hallen. Eine Katze jaulte auf.

Toll. Er besaß eine Katze statt eines Hundes. Das passte.

Kurz bevor er erneut auf den Klingelknopf drücken konnte, riss Kelly endlich die Tür auf. Sein Oberkörper war nackt, er befand sich im Halbschlaf und an der breiten, tätowierten Schulter wiegte er ein laut katzenähnlich jaulendes Baby.

Verlangen stieg in Clayton auf und ließ seinen Mund trocken werden. Das irritierte ihn am meisten in Bezug auf Kelly. Er entsprach überhaupt nicht Claytons Typ: zu klein, zu muskulös, zu heiter und im Moment zu sehr Babyträger. Dennoch war er immer noch der verdammt heißeste Mann, den Clayton je gesehen hatte. Er schien es absichtlich zu machen. Er war auch gar nicht so klein, gerade dicht genug am Durchschnitt, um selbstironische Scherze darüber zu machen, statt in Selbsthass zu verfallen.

„Ich muss dich um einen Gefallen bitten“, sagte Clayton durch die klebrige Lust auf seiner Zunge.

Eine kurze Pause trat ein, in der Kelly das quengelnde Baby an seiner Schulter wippte. Er wirkte verblüfft. Hätte Kelly so spät abends vor Claytons Tür gestanden, er hätte ihn aufgefordert, sich zu verpissen. Also kratzte sich Kelly natürlich am Kopf, zuckte mit den Schultern und trat einen Schritt zurück, um Clayton in den Flur zu lassen.

„Klar“, stimmte er zu und klopfte dem Baby leicht auf den Rücken. „Komm rein. Entschuldige das Chaos.“

Arschloch.

2

INNEN WAR Kellys Haus in hellen Farben gestrichen und auf den abgenutzten Holzböden lagen überall Sachen herum. Eine Wohnzimmerwand war halb gestrichen. Auf einer Zeitungsseite warteten eine Farbdose und ein eingetrockneter Pinsel auf den nächsten enthusiastischen Ausbruch.

Es war ein gemütliches Haus, in dem ein Kind glücklich aufwachsen konnte.

Bei dem Gedanken verspürte Clayton einen neidischen, bitteren Stich. Er verfügte über keinerlei Vaterqualitäten, doch sein widerborstiges, habgieriges Naturell nahm es jedem übel, der etwas hatte, das er nicht besaß – ob er es nun wirklich wollte oder nicht.

„Hast du es adoptiert?“, fragte er steif.

„Was?“ Kelly tapste in das Zimmer zurück, die nackten Füße halb unter den ausgefransten Säumen der Jeans verborgen. An seinem Finger baumelte eine Trinkflasche und das Baby schrie immer noch an seiner Schulter. Der kleine Körper war angespannt und rosa angelaufen. „Ich hatte Kaffee gekocht, aber der ist inzwischen kalt.“

„Schon okay.“ Schließlich handelte es sich nicht um einen Freundschafts-, sondern einen dienstlichen Besuch … irgendwie. Er konnte nicht anders, deutete mit dem Kinn auf das Baby und fragte nochmals: „Hast du es adoptiert?“

Man hatte Schwierigkeiten, sich Kelly als verdeckten Ermittler vorzustellen. Auf seinem Gesicht zeigte sich jede Emotion wie ein Leuchtfeuer. Jetzt gerade sah er verwirrt aus, blickte dann aber hinab auf das Baby und die Erkenntnis blitzte in seiner Miene auf.

„Oh, Maxie?“ Erneut klopfte er ihm leicht auf den Rücken. „Nein, er ist mein Neffe.“

Die Erleichterung, die bei dieser Nachricht durch Claytons Bauch strömte, ließ sich nicht mit Habsucht erklären. Daher ignorierte er das Gefühl und nahm die Trinkflasche mit der hellgrünen Flüssigkeit von Kelly entgegen.

„Du babysittest also“, stellte Clayton das Offensichtliche fest.

Kelly starrte ihn einen Moment mit schief gelegtem Kopf an. Dann tat er die Banalität des Kommentars mit einem Schulterzucken ab. „Ja.“

Mit untergeschlagenem Bein setzte sich Kelly auf die Couch, sodass sich die Jeans dabei straff über seinem Schritt zusammenzog. Dort war der Stoff so verblasst, dass er die Farbe der weißen Säume angenommen hatte. Das Baby bekam einen Schluckauf und stoppte endlich sein dünnes, qualvolles Heulen. Allerdings jammerte es immer noch unglücklich vor sich hin, während Kelly ihm langsam streichelnd über den Rücken rieb.

Ganz eindeutig besaßen die Bewegungen etwas Perverses, so wie ihn der Anblick der Hand fesselte.

„Du hast von einem Gefallen gesprochen?“ Kelly stützte sich mit dem Ellenbogen gegen die Sofarückseite und legte den Kopf auf die Faust. Neugierig blickte er Clayton aus seinen hellblauen, fast grauen Augen an und wartete auf eine Antwort.

„Ich benötige Hintergrundinformationen zu einer Person.“ Clayton nahm auf einem abgenutzten alten Ledersessel Platz, drehte den Verschluss der Trinkflasche auf und trank einen Schluck. Es schmeckte nach Zitrone mit stillem Wasser. „Nur das Wesentliche.“

Kelly hob fragend eine Augenbraue. Eine schmale Narbe halbierte die gerade Linie genau an der Kante des Brauenknochens. Obwohl sich Clayton immer gefragt hatte, wie sie entstanden war, hatte er sich nie genug überwinden können, zu fragen.

„Freund?“, wollte Kelly mit schiefem Lächeln wissen, das lange Furchen in seine Wangen grub.

Clayton warf ihm einen ausdruckslosen, alles andere als amüsierten Blick zu. „Nein.“

Dieses Mal hob Kelly beide Augenbrauen. „Freundin?“

„Halt die Klappe.“

Kelly brach in Lachen aus. Das heiße, raue, belustigte Schnurren löste bei Clayton den Wunsch aus, sich hineinzulehnen, als wäre die Wärme real. Es handelte sich um ein offenes, glückliches spontanes Geräusch, das zum Mitmachen animierte. Zum ersten Mal hatte Clayton dieses Lachen im Büro gehört und ob nun sein Typ oder nicht, er hatte geplant, den verlotterten, dunkelhaarigen Mann unter sich zu haben, sollte der auch nur im Entferntesten dazu geneigt sein.

Doch Kelly hielt nichts von One-Night-Stands und Clayton machte nichts anderes. Er nahm es dem Universum immer noch übel, das es jemandem, den er nicht haben konnte, ein solches Lachen geschenkt hatte.

„Der Mann einer Klientin“, erklärte er.

Kellys Miene wurde neugierig. „Warum bist du dann hier? Wenn es beruflich ist, brauchst du nicht um einen Gefallen zu bitten. Du übergibst es einfach an Larry und lässt eine Rechnung auf die Kanzlei ausstellen. Außerdem arbeitest du doch lieber mit ihr zusammen.“

Das stimmte. Unter normalen Umständen hätte Clayton diese Option auch ohne Scham in Anspruch genommen. Ihn verband eine gute Arbeitsbeziehung mit Larry – eine gleich auf den Punkt kommende, Wert auf ihr Äußeres legende Lesbe mit nur geringfügig mehr Vertrauen in Ehe als Clayton.

„Es ist ein Pro Bono Fall. Das hat nichts mit der Kanzlei zu tun. Ich bezahle dein Honorar aus eigener Tasche.“

Kelly musterte ihn nachdenklich über das feine braune Haar des Babys hinweg. Schließlich nickte er knapp und stemmte sich von der Couch hoch.

„Okay. Tja, wenn es sich um Arbeit und nicht um eine Verabredung zum Sex handelt, musst du mir eine Minute geben.“ Er schob die freie Hand durch sein Haar und kratzte sich den Nacken. „Und einen Kaffee. Könntest du …“

Er deutete eine Bewegung an, als würde er Clayton das Baby reichen. Clayton rutschte so weit auf seinem Stuhl zurück, wie es die Lehne nur zuließ, und machte eine abwehrende Geste. „Mit Babys komme ich nicht klar.“

Der in Kellys Armbeuge hin und hergewiegte Maxie quäkte auf und trommelte mit den winzigen roten Fäusten in die Luft. Er schien zu sagen, dass er auch nicht mit Clayton klarkam.

Kelly seufzte. „In Ordnung.“

Mit einem nackten Fuß angelte er ein Baby … Ding … unter dem Couchtisch hervor und ging in die Hocke, um Maxie hineinzulegen. Dazu waren mehr Gurte erforderlich, als Clayton nötig erschienen. Das Kind konnte schließlich noch nicht einmal alleine den Kopf heben. Musste es dann tatsächlich wie ein Kampfpilot angeschnallt werden?

Die Aktion verhalf Clayton allerdings zu der Möglichkeit, seine Neugier zu befriedigen und verstohlen Kellys Tattoo zu betrachten. Er sah es heute zum ersten Mal. Die leuchtend bunten Farbkleckse waren normalerweise unter T-Shirts und Sweatshirts versteckt. Hätte er raten sollen, was für eine Tätowierung Kelly besaß, Clayton hätte etwas stereotypes Maskulines wie einen Drachen oder Wolf genannt. Stattdessen erstreckte sich ein stilisierter Papagei über die Schulter. Der Wust blauer und roter Federn flatterte hin und her, als sich die starken Muskeln unter der Haut bewegten.

„Kannst du wenigstens das Baby im Auge behalten, während ich mich frisch mache?“, wollte Kelly wissen, während er den letzten Gurt anzog und sich auf die Fersen setzte. „Dafür sorgen, dass kein wilder Hund hereingestürmt kommt und Maxie wegträgt?“

„Warum?“, fragte Clayton und wandte den Blick von Kellys breiten Schultern. „Streifen viele wilde, babystehlende Hunderudel durch die Nachbarschaft?“

Kelly grinste ihn träge an. „Einer würde reichen, oder?“ Er versetzte dem Babysitz einen Stoß, sodass er zu schaukeln begann, und erhob sich. „Gib mir zehn Minuten.“

Er zog die Jeans über den schlanken Hüften hoch und verließ den Raum. Clayton blickte ihm nach. Dann schaute er auf das Baby hinab.

„Wenn wilde Hunde hier hereinstürmen, bist du auf dich allein gestellt“, erklärte er trocken.

Das Baby starrte aus riesigen, blauen Augen unfokussiert zu ihm hoch. Das Gesicht zog sich zusammen, bereit erneut loszuschreien. Es schien nur aus roten Falten und rosafarbenem Gaumen zu bestehen.

Clayton streckte vorsichtig die Hand aus und schaukelte den Stuhl sanft.

„Gut. Ich werde dir einen Vorsprung verschaffen.“

Entweder die Bewegung oder das Versprechen stellte Maxie zufrieden. Beim Wippen kehrte er zu seinem relativ leisen Jammern zurück.

Kelly kam bereits nach fünf Minuten wieder hinunter. Sein feuchtes Haar war mit den Fingern aus dem Gesicht gekämmt und die Jeans hatte er gegen ein anderes Paar getauscht. Beim Hereinkommen schleiften die Bänder seiner ramponierten Springerstiefel hinter ihm her. Nach einem schnellen Blick auf Maxie streckte er Clayton den erhobenen Daumen entgegen.

„Ich schätze, er mag dich. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Pro Bono Klientin, Hintergrundrecherche; ich soll es gratis machen. Habe ich irgendwas vergessen?“

„Ich habe doch gesagt, dass ich dein Honorar bezahle.“

„Natürlich. Ich werde dich für einen Arbeitsaufwand von wenigen Stunden für eine Frau mit einer so traurigen Geschichte, dass sie sogar dein Herz erweicht hat, ausnehmen.“ Die Betonung auf dein war nicht sehr schmeichelhaft. Kelly zog sich ein hellblaues Hemd über und knöpfte es während des Redens zu. Falls Clayton erwartet hatte, dass das weniger ablenkend sein würde, hatte er falsch gelegen. Der Baumwollstoff betonte das umgedrehte Dreieck von Kellys Oberkörper: angefangen bei den breiten Schultern bis hinab zur schmalen straffen Taille. „Komm für alle Sonderausgaben auf und wir sind quitt.“

Das war großzügig. Clayton kannte Kellys übliches Honorar, da die Rechnungen zur Genehmigung über seinen Tisch liefen. Trotzdem kam es ihm falsch vor. Konnte Kelly nicht einfach mitspielen? Hatte er denn nicht eine einzige widerliche Schwachstelle?

„Sparst du etwa nicht, um mit deinem Freund nach Acapulco zu reisen, oder etwas in der Richtung?“, wollte er wissen. Das sollte eigentlich für ihn völlig unwichtig sein, war ihm aber im Gedächtnis geblieben. Schließlich brauchte jeder ein Hobby. Clayton behielt den Überblick über Kellys Freunde und hoffte, dass dem Mann irgendwann klar werden würde, dass aufgeben die einfachere Lösung wäre. „Er wird begeistert sein, dass du Geld ausgeschlagen hast.“

„Es war Bali. Zum Surfen“, korrigierte ihn Kelly leichthin. „Und er ist nach Donegal zurückgekehrt.“

„Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen?“, fragte Clayton. Es sollte zum Großteil ein Scherz und zusätzlich eine kleine Stichelei sein. Möglicherweise mehr als nur eine kleine. „Ihr beide im gleichen Postleitzahlenbereich, das sind einfach zu viele Iren.“

Kelly kniff kurz die Augen zusammen und schüttelte dann den Kopf. „Nein, seine gesamte Familie ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.“ Eine Sekunde stieg Übelkeit in Clayton auf. Selbst seine Engherzigkeit hatte anscheinend Grenzen. Er öffnete den Mund zu einer Entschuldigung. Bevor er jedoch etwas sagen konnte, beendete Kelly fröhlich die Geschichte. „Sind in einem Kartoffelsumpf versunken. Der ganze Clan. Echt tragisch.“

Die Entschuldigung blieb Clayton im Hals stecken. Er warf Kelly ein schwaches, ernstes Lächeln zu. „Ach, der berühmte Kellyhumor.“

Kelly schnaubte. Das warmherzige Grinsen verblasste zu einem strengen Schatten seiner selbst und in seinen hellen Augen lag ein kühler Ausdruck. „Zumindest lächle ich, Claymore.“ Die Nennung des Spitznamens ließ Clayton verärgert die Zähne zusammenbeißen. Zwar war dieser Spitzname besser als eine Reihe anderer, die ihm verpasst worden waren, doch was „Bakers Claymore – Bakers schottisches Zweihandschwert“ an Alliteration fehlte, machte es durch Lächerlichkeit wett. Schließlich war er nicht einmal Schotte. Wenn man den betrunkenen alten Männern und ihren großen Geschichten glauben konnte, waren die Reynolds ebenso irisch wie Kelly. Da er es jedoch verdient hatte, hielt er den Mund, als Kelly mit scharfen Worten weitersprach. „Liam geht dich nichts an. Das Gleiche gilt für mein Privatleben. Wenn du dich also nicht benehmen kannst, musst du dir einen anderen Ermittler suchen, der gewillt ist, dir einen Gefallen zu tun.“

Verärgert biss Clayton die Zähne zusammen und musste sich anstrengen, die heiß in ihm aufwallenden scharfen Wörter, die aus seinem Mund drängten, hinunterzuschlucken. Es war nicht so, dass niemand so mit Clayton sprach. Jede Menge Leute taten das. Auch wenn er es hasste, oft hatte er es verdient oder es sich zumindest irgendwie eingehandelt. Ebenso kalt wie das Anziehen des Hemds erwischte ihn jedoch die Tatsache, dass Mr Supernett ein Temperament besaß, das ihn nur noch attraktiver machte – wie eine Prise Salz, um der karamellgebräunten Haut zusätzliche Würze zu verleihen.

Er konnte sich immer noch entschuldigen. Das sollte er vermutlich auch besser tun. Doch ihm gelang nur ein gestelztes: „Das kann ich verstehen.“ Dann fischte er einen Umschlag aus der Tasche und streckte ihn Kelly entgegen. „Das ist alles, was wir bis jetzt haben. Ich will nur wissen, wie er so tickt, ob er über ein Vorstrafenregister verfügt und welche Art Arschloch er ist.“

„Vielleicht ist er ja gar kein Arschloch?“ Kelly beugte sich vor, um den Umschlag entgegenzunehmen. Seine Finger waren lang und elegant geformt, doch alte Narben und Schwielen hatten die Haut über seinen Knöcheln rau werden lassen. Clayton war unter Männern mit solchen Händen aufgewachsen. Inzwischen hatte er viel Abstand und Handcreme zwischen sich und diese Männer gebracht. Kelly riss den Umschlag auf. „Vielleicht hat die Beziehung nur ihren Lauf genommen?“

„Er hat ihr den Arm gebrochen.“

Kellys Mundwinkel verzogen sich vor Widerwillen. „So ein Arschloch also? Wie heißt er?“

„James Graham.“ Clayton überkam ein leichtes Schuldgefühl, daher fügte er hinzu: „Nadine schien zu glauben, dass er nicht nur für Frauen und Kinder gefährlich ist. Das ist nicht Teil deines Jobs. Wenn du es nicht übernehmen willst …“

„Ich habe doch gesagt, dass ich es mache.“

Offenbar genügte das aus Kellys Sicht. Clayton erwischte es jedoch auf dem falschen Fuß, da seine vorbereiteten gut durchdachten Argumente dadurch nutzlos wurden.

„Meine Kontaktdaten befinden sich ebenfalls darin.“ Er deutete auf den Umschlag. „Wenn du etwas herausfindest oder etwas von mir benötigst, kannst du mich jederzeit anrufen.“

Kelly machte einen amüsierten Eindruck. „Danke für die Erlaubnis.“ Er begleitete Clayton zurück zu der himmelblauen Tür und räumte beim Öffnen ein: „Seien wir doch ehrlich. Du tust mir auch einen Gefallen. Bei der Beantragung dieser Auszeit hatte ich noch einen Freund und den Irrglauben viel interessanter zu sein, als das tatsächlich der Fall ist. Inzwischen bin ich jedoch Single und habe alle geplanten Sachen in den ersten zwei Tagen erledigt.“

Er lehnte sich gegen den Türrahmen und verschränkte die Arme. Dabei zog sich sein Hemd straff über den starken Schultern zusammen. Clayton widerstand dem Drang, eine Liste all der Dinge, die er mit Kelly tun könnte, anzufertigen. Dafür würde er mehr als einen Tag benötigen. Das ziehende Verlangen in seinen Eingeweiden schmerzte und er fragte sich mürrisch, ob er die Telefonnummer von Letzter Nacht vielleicht doch besser hätte behalten sollen.

„Stets zu Diensten. Sobald Maxie von seiner Mutter abgeholt wird, kannst du mit der Arbeit beginnen.“

Kelly sah ihn merkwürdig an.

„Was?“, fragte Clayton.

„Meine Schwägerin ist gestorben. Vor drei Wochen. Da ich für den Urlaub mit Liam sowieso schon eine Auszeit beantragt hatte, konnte ich bei Maxies Betreuung einspringen, da mein Bruder … nicht zurechtkommt.“

Er sprach das zurechtkommt so vorsichtig und bedächtig aus, dass klar war, dass es sich um ein Ersatzwort handelte, und er eigentlich sagen wollte, dass sein Bruder nicht nüchtern, in der Nähe oder in der Lage war, die Situation zu bewältigen. So begnügte er sich mit zurechtkommen oder hätte es, wenn Clayton auch nur ein Wort geglaubt hätte.

„Sehr witzig.“

Kelly beugte den Arm und kratzte sich den Nacken. Unsicher sah er ihn an. „Vermutlich, wenn man einen wirklich schwarzen Humor besitzt.“

Clayton wartete, dass die Maske fiel und Kelly ihn mit einem Grinsen an dem Scherz teilhaben ließ. Nichts passierte. Mit einem Mal wurde ihm bewusst, dass er nie gefragt hatte, warum Kelly eine Auszeit genommen hatte.

„Das wusste ich nicht.“ Die Worte klangen steifer als beabsichtigt und durch den scharfen Unterton lieblos. „Das tut mir echt leid.“

Kellys Mundwinkel hoben sich zu etwas einem Lächeln Ähnelnden. „Woher hättest du das auch wissen sollen?“, sagte er. „Außerdem habe ich ja irgendwie darum gebeten mit dem ganzen Liam Witz. Mach dir deswegen keine Gedanken.“

„Trotzdem.“ Clayton veränderte seine Position auf der Türschwelle. In seinem Anzug ging er in der schwülen Abendhitze fast ein. Manchmal vergaß er, wie heiß es in LA sein konnte. Sein Leben spielte sich in Gerichtssälen und Büros ab, die der Bequemlichkeit von Anzugträgern zuliebe über Klimaanlagen verfügten – oder aber in Nachtklubs, in denen der Schweiß einen Teil des Charmes ausmachte. Er widerstand dem Drang, an seinem Kragen zu zerren. „Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich dich nicht gefragt. Ich kann jemand anderes finden.“

Kelly schaute die Straße hinab. Sein Blick streifte über die Reihe der am Bordstein geparkten Autos: vom rostigen auf Klötzen aufgebockten Mustang, bis zu dem glänzend gelben Hummer, der halb in einem Garten parkte.

„Ich habe sie nicht sonderlich gut gekannt.“ Es klang wie ein Eingeständnis, als müsste er sich deshalb eigentlich schämen. „Mein Bruder ist … weg gewesen.“

„Gefängnis?“, fragte Clayton.

Urplötzlich richtete Kelly seine Aufmerksamkeit wieder auf ihn. Das verwunderte Stirnrunzeln schob seine Augenbrauen nach unten in Richtung Nase. „Was? Nein. Er ist nur arbeitsbedingt viel unterwegs.“

Die Frage kam für Clayton fast ebenso überraschend wie für Kelly. Zu viele Geister heute. Dadurch fiel er in alte Gewohnheiten zurück. Dorthin, wo das Gefängnis oder ein drohender Gefängnisaufenthalt wegen Sex mit Minderjährigen zu den häufigsten Gründen zählte, wenn ein Familienmitglied „weg … ging.“

„Wenn du meinst.“

Maxie nieste in dem anderen Zimmer, bekam wieder einen Schluckauf und begann erneut zu schreien. Kelly schloss für eine Sekunde die Augen und stieß mit dem Kopf leicht gegen den Türrahmen.

„Glaub mir“, meinte er, „ein Grund, der meine Brüder zwingt, ihren Beitrag hierzu zu leisten, ist genau das, was ich brauche.“

Ein besserer Mensch hätte wahrscheinlich eine Diskussion begonnen oder die Ärmel hochgerollt und einen sehr teuren Anzug der Babyspucke geopfert. Clayton machte sich jedoch überhaupt keine Illusionen darüber, wer er war und konnte daher einfach gehen.

Natürlich taten das die meisten Leute irgendwann ebenfalls, nachdem der Glanz der Anerkennung für den Gutmenschen verblasst war. Wenn man Glück hatte, gingen sie.

„Sag Bescheid, falls du irgendetwas benötigst“, forderte ihn Clayton auf. „Wenn ich mich nicht melde, wird es Heather tun.“

Er schritt auf die Straße, schwang das Bein über das Motorrad und richtete es – den anderen Fuß auf den Bürgersteig gestützt – auf. Ein raues Lachen verfolgte ihn und er blickte mit kühl hochgezogener Augenbraue zu Kelly zurück.

„Ich habe dich immer für den eher austauschbaren Typ gehalten.“ Kelly stieß sich vom Türpfosten ab. Das dunkler werdende Licht der Abenddämmerung warf Schatten auf sein Gesicht. „Aber das Motorrad. Damit siehst du mehr …“

Doch bevor er den Satz beenden konnte, stieß Maxie ein Heulen aus, bei dem beide Männer zusammenzuckten. Es war ein gewaltiges Geräusch für einen so kleinen Körper.