9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Círculo de Tiza

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

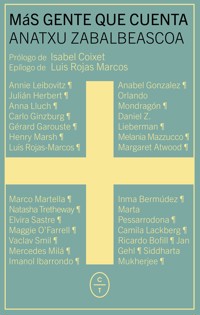

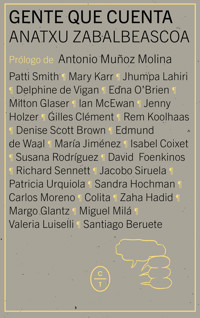

Gente que cuenta reúne a algunas de las personalidades más relevantes de nuestro tiempo con una trayectoria detrás en muchas disciplinas: literatura, diseño, música o deporte. La autora consigue a través de sus entrevistas una aproximación a lo que nunca cuentan, historias personales que retratan al ser humano detrás del personaje. Patty Smith, Ian McEwan, Zaha Hadid, Isabel Coixet, Delphine de Vigan o Miguel Milá, entre otros, quedan retratados en su vulnerabilidad y en su grandeza. Un caleidoscopio de veintisiete nombres destacados que se lee como una novela para contar esa Gente que cuenta que, en realidad, somos todos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© Círculo de Tiza

© Del texto: Anatxu Zabealcoa

© De la fotografía de la autora: Pablo Zamora

Primera edición: enero 2022

Diseño de cubierta: Miguel Sánchez Lindo

Corrección: Carmen Priego Olmeda

Maquetación: María Torre Sarmiento

Impreso en España por Imprenta Kadmos

ISBN: 978-84-123498-8-7

E-ISBN: 978-84-124820-0-3

Depósito legal: M-36821-2021

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de esta obra ni su almacenamiento, tratamiento o transmisión de ninguna manera ni por ningún modo, ya sea electrónico, óptico, de grabación o fotocopia sin autorización previa por escrito de la sociedad.

Para el querido y añoradísimo Julián

Arte y oficio de la entrevista

Antonio Muñoz Molina

Una dimensión crucial de la literatura es el tiempo: el tiempo que separa una experiencia vivida de su relato por escrito; el modo en que el tiempo actúa sobre la obra literaria, mejorándola o desmoronándola o haciéndola desaparecer; las cualidades no visibles para los contemporáneos que el paso del tiempo acaba revelando. El tiempo de la escritura en los periódicos es el más rápido de todos, el más urgente y también el más despiadado, aunque no mucho más, por cierto, que el de formas literarias en apariencia respetables, como la novela o el ensayo. Se dice que lo escrito en un periódico queda obsoleto y borrado al cabo de un día, de una semana como máximo: pero en la realidad tampoco duran mucho más, desoladoramente, la mayor parte de las novelas, las memorias, los libros de ensayo, los volúmenes eruditos de historia. El tiempo es una de esas máquinas crueles que convierten en tiras ilegibles de papel los documentos comprometedores, una carcoma que ni de día ni de noche ceja en su tarea secreta, una vibración electrónica que borra sin huella archivos enormes de palabras e imágenes.

El tiempo destruye sobre todo, pero algunas veces, misteriosamente, respeta y cuida, mejora, preserva. El tiempo que no ha tenido piedad con la mayor parte de la enfática prosa española de los años treinta ha respetado y engrandecido algo de lo que fue invisible o no memorable cuando existió en el presente, la escritura de periódico de Manuel Chaves Nogales, por ejemplo, de Luisa Carnés, de Ramón J. Sender, de Josefina Carabias. Todos ellos, ellas, escribieron en el puro presente, en la urgencia de lo recién sucedido, en periódicos que tenían una vida tan fugaz como mariposas de un solo día y a la mañana siguiente ya eran papel de envolver. Escribieron crónicas sobre hechos contemporáneos, y muchas veces ellos fueron los primeros en olvidarlas, urgidos por el ritmo del trabajo. Estaban escribiendo para el aquí y el ahora, y lo escrito tenía en ese plazo una existencia plena. Pero, sin que ni ellos mismos se dieran mucha cuenta, o ninguna, lo que habían escrito llevaba dentro una especie de célula de tiempo, un dispositivo que en vez de borrarlos lo hacía durar, y además crecer en complejidades imprevistas: una serie de crónicas resultaba ser un libro, aunque el autor no hubiera tenido intención de escribirlo. Lo fugaz resultaba ser duradero. Lo muy breve formaba parte de una extensa unidad, sin perder su carácter.

Por supuesto que no es algo exclusivamente español. El spleen de París, que a nosotros nos parece tan unitario, es una secuencia de piezas breves que Baudelaire fue publicando aquí y allá, en periódicos casi siempre de vida corta y escaso brillo, y que no llegó a ver en forma de libro. Dirección única fue el único libro que Walter Benjamin vio publicado en vida, y ahora posee una delicada solidez de obra clásica: pero era también una colección de textos de periódico. El tiempo transmuta en duradero lo fugaz, en memorable lo desdeñado, en complejidad orgánica y unidad de sentido lo que fue azaroso y fragmentario.

Me parece muy improbable que Anatxu Zabalbeascoa emprendiera la serie de entrevistas que ahora ha reunido en este libro como un proyecto consciente. Cada vez estoy más convencido de que los proyectos conscientes, en literatura, casi nunca van a ninguna parte. En España la categoría de literatura de periódico solo se suele conceder a las columnas de opinión, y esa injusticia empobrecedora impide que se aprecie plenamente la calidad de escritura que puede haber en los reportajes, las crónicas y las entrevistas. Un problema es que en nuestro país se confunde con cierta frecuencia la literatura con la palabrería, y el ingenio con el talento, sobre todo si es un ingenio aliado con el sarcasmo. Un ego hipertrófico puede invadirlo todo, pero es más fácil que se despliegue a rienda suelta en una columna que en una crónica o una entrevista. El que escribe una crónica tiene que fijarse en lo que sucede delante de sus ojos. Entrevistar a alguien es borrarse hasta cierto punto a uno mismo para escuchar a otro, para «ser todo oídos», en la bella expresión castellana. Hay, desde luego, entrevistadores que se ven y se escuchan más a sí mismos que al entrevistado, o que se aproximan a él o a ella con una actitud de cacería, para tomarlo por asalto y a ser posible por sorpresa y sonsacarle un titular embarazoso. «Dame un titular», dicen a veces, con asombroso descaro.

En un mundo en el que nadie escucha y nadie tiene tiempo, una buena entrevista es una rareza: primero como encuentro entre dos personas, después como artificio literario. El resultado final que se despliega en las páginas del periódico esconde toda una aproximación, una aventura, incluso eso que algunos estilistas del castellano de ahora llaman un making of, cuando no se entusiasman y le llaman making off, que por tener una efe más suena más auténtico. Hay entrevistadores que combinan la familiaridad con la ignorancia: se presentan a sí mismos como grandes amigos, o cómplices, o iguales del entrevistado, pero no se han tomado la menor molestia en informarse sobre él, ni sobre lo que ha hecho o lo que ha escrito. La táctica de Anatxu Zabalbeascoa, en la que algo interviene su condición de mujer, es más sigilosa: cuando se encuentra frente a la persona a la que va a entrevistar ha aprendido mucho sobre ella, pero su actitud es siempre respetuosa, hasta contenida, porque a veces se le nota que siente por la o el entrevistado una simpatía e incluso un entusiasmo mucho mayores de lo que manifiesta. Anatxu Zabalbeascoa, en las entrevistas que uno ha leído en el periódico, se esconde mucho más de lo que se muestra. Sus descripciones del personaje y de su entorno son reveladoras pero muy comedidas. Mantiene siempre el formato de pregunta y respuesta. Sus preguntas cobran a veces la forma de afirmaciones algo dubitativas, de tanteos, de intuiciones. La presencia y la voz del entrevistado resaltan como en una fotografía o un retrato en primer plano, pero a través de sus preguntas breves y sus observaciones más o menos neutras la presencia de la entrevistadora no es menos perceptible. Siempre es cortés pero no dócil. Sin que ella nos dé muchas pistas podemos intuir quién le gusta más y quién menos, a quién está escuchando con más agrado, hasta con fervor, hacia quién siente una distancia que tal vez va agrandándose según avanza o no avanza la conversación.

Uno de los atractivos mayores de este libro son las páginas en las que la autora cuenta algo de lo que no puso originalmente en el periódico: algo de sí misma, de sus dificultades personales, sus angustias, sus enfermedades, las observaciones intuitivas que no tienen sitio en una entrevista canónica, lo que sucedió antes o después, lo que queda justo fuera del marco de una fotografía. El libro es mucho más libro gracias a esas añadiduras, pero lo sustancial ya estaba en las entrevistas del periódico, que al reunirse al cabo del tiempo cobran una conectividad inesperada, una forma imprevista, más allá de las voces individuales, de los momentos en los que sucedieron esos encuentros. El tiempo, sin que nosotros lo sepamos, nos escribe los libros. Y así resulta que un formato dedicado a retratar a otros puede dar lugar también a un pudoroso autorretrato, y que el azar aparente de los personajes a los que Zabalbeascoa ha ido entrevistando a lo largo de los años adquiere la forma de un propósito, de un cierto empeño sostenido a lo largo del tiempo, cuajado ahora en este libro.

Yo recuerdo bien haber leído casi todas estas entrevistas cuando se publicaron, en la cercanía temporal que es propia del periódico. Muchos de estos personajes ya me eran conocidos, y sentía admiración y afinidad hacia ellos. Otros, otras, que me eran indiferentes, o antipáticos, despertaron mi interés porque era Anatxu quien los entrevistaba. Miguel Milá, Richard Sennett, Edna O’Brien, Milton Glaser, entre otros, ya eran personajes memorables para mí; por María Jiménez o Zaha Hadid no me habría interesado, sin duda injustamente, de no ser por la atención que ella les prestaba.

Cada entrevista individual es un modelo de escritura de periódico. La sensación de escuchar una voz no se logra transcribiendo lo recogido en una grabadora. Entre la lengua hablada y la lengua escrita hay diferencias insalvables. Para lograr el tono de una voz individual hace falta un trabajo creativo que es del todo literario, y lo es más todavía porque está sometido a los límites severos de la fidelidad. Cada entrevista de Anatxu es un retrato fiel, aunque nunca una copia. Queremos escuchar esas voces. Queremos aprender de ellas. Nos parece que las escuchamos con nuestros propios oídos, aunque nos lleguen como signos impresos en una página o en una pantalla.

Pero cuando las leemos una tras otra, en el ritmo demorado de un libro, descubrimos algo que de otro modo no habríamos sabido ver. Hay una coherencia entre estas voces, una familiaridad sucesiva en estos retratos, en casi todos ellos, y la causa es la presencia de quien escucha y retrata y cuenta, y también una deliberación tal vez no del todo consciente. A Anatxu Zabalbeascoa le interesan sobre todo personas sabias y raras, contemporáneas pero extemporáneas, conectadas vitalmente con el mundo pero también situadas un poco al margen, por su originalidad, por su vejez, por su agudeza mental, por su irreverencia. Ninguna ortodoxia es más implacable en nuestros días que la de lo actual, lo cool, lo último. Las personas con las que conversa Anatxu Zabalbeascoa suelen haber hecho en sus vidas lo que les da la gana, han inventado cosas, han llegado a revolucionar los saberes o los haceres a los que se dedicaban: pero van a su aire, no aceptan ni las imposiciones autoritarias ni las en apariencia antiautoritarias, son laboriosas y haraganas, son conservadoras y radicales, se ríen de todo y a la vez se toman severamente en serio lo que más les importa.

El resultado, misteriosamente, es un libro sobre la sabiduría, la del vivir y la del hacer, sea lo que sea, hacerlo lo mejor posible, hacerlo de tal manera que no pueda mejorarse, según el dictamen de uno de los héroes centrales de Zabalbeascoa, Miguel Milá: hacer una novela, una canción, un edificio, una lámpara, una entrevista, hacer algo y vivir al mismo tiempo, criar hijos, sobreponerse a una enfermedad, aceptar la posibilidad del fracaso y lo inevitable de la muerte.

Treinta años haciendo preguntas

Mi primera entrevista la hice en un taxi. Corría la primavera de 1991. El diseñador francés Philippe Starck estaba en la cresta de su fama. Había viajado a Barcelona para dejarnos atónitos al explicar que, en una década, llevaríamos un chip que controlaría todos nuestros movimientos. No existía Gran Hermano, tampoco los gigantescos primeros teléfonos móviles. Él, que no ha dejado de diseñar sillas con nombre de persona, hablaba de un futuro inmaterial. Se equivocó por poco. Viajaba con su primera mujer, Brigitte Laurent, que tardaría menos de un año en morir de cáncer. Habían aterrizado por la mañana y se iban a meter en un taxi para regresar a París en el día. No concedía entrevistas.

«¿Puedo acompañarles al aeropuerto?», pregunté abriéndoles la puerta. Fue Brigitte la que dijo que sí.

La primera entrevista que publiqué en un periódico fue fruto de escuchar más a mis compañeros de oficio que al entrevistado. «Este tío quiere que lo sigamos al hotel. Va dado. Yo me vuelvo a la redacción», dijo el reportero de «Cultura» de La Vanguardia. Sin redacción a la que volver, yo me fui tras Neville Brody, el grafista del momento. Cuando la tuve, llamé a la sección de «Cultura». «Que esté aquí antes de las doce», dijo secamente el redactor jefe. Durante un par de años, esa voz me haría temblar: las propuestas no se escribían, se hacían de viva voz, y convenía ser precisa y hacer perder poco tiempo al jefe. El día que empecé a trabajar para El País lo telefoneé para invitarlo a comer. Fue entonces cuando empecé a llamar jefe a mi hoy amigo Llàtzer Moix, justo cuando él empezó a verme como a una igual.

Siempre quise hacer entrevistas. En la facultad, mis compañeros deseaban hacer tele, era el momento en que aparecieron las cadenas privadas, y los clásicos soñaban con ser corresponsales de guerra —solo una lo fue— o con trabajar en deportes —hubo varios—. Yo quería hacer las entrevistas de El País Semanal. Específicamente. Como si fueran un género aparte. Decidí estudiar Historia del Arte porque me faltaba fondo de armario para escribir en cultura. Allí aprendí bastante arquitectura (estudié en Chicago) y tuve la suerte de entrenarme haciendo preguntas a diseñadores que dicen cuanto tienen que decir con sus diseños y, claro, no hay trabajo más duro que preguntarles a ellos. Por eso cuando tras el encargo de un libro sobre la nueva arquitectura española, comencé a preguntar a arquitectos, que en general tienen mucho que contar, me quedé durante años en esa especialidad. Algunos han recordado luego el día que entré en su estudio sin saber quién era Carvajal. Y preguntándolo, claro. Había vivido en un edificio de Mies, ya he contado lo de Chicago, y tampoco presumía de ello. Así, si a mí me fue fácil distinguir entre los que repiten una teoría, que con frecuencia ellos mismos se han autoimpuesto, y los que simplemente se explican, a ellos les costaría poco darse cuenta de que lo tenía todo por aprender. De eso se trataba, debía aprender para afinar preguntando.

Mi primer encargo de entrevistas para El País Semanal fue lo menos rentable del mundo. Corría el año 2000. Todas eran para un mismo reportaje —es decir, cobré una sola vez— y dediqué varios meses a hacerlas en persona entre Madrid y Barcelona: Ana María Matute, Paco Rabal, Amparo Rivelles, Oriol Bohigas, Xavier Montsalvatge… Matute se dio cuenta de que estaba embarazada casi antes que yo misma. Y el reportaje se llamó «Lo que la vida me ha enseñado». Ahí estaba: iba a pasarme la vida aprendiendo.

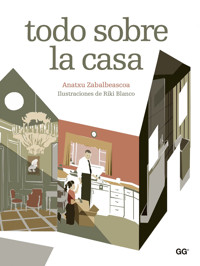

Intenté varias veces hacer entrevistas en El País Semanal, pero hubo jefes que solo me veían preguntando a arquitectos. Y en decoración: la casa me ha dado de comer. Curtida en el mundo de los edificios, comencé a proponer profesionales que tuvieran relación con la ciudad: sociólogas, políticas, psicólogos, ecólogos, paisajistas, casi siempre mujeres y de fuera de España. Pasaron los años, los libros de arquitectura, los hijos, los libros infantiles, y dos mujeres me apoyaron. «Tienes un don —me dijo una redactora jefe—. Te has ganado el puesto». Su sustituta me llamó para invitarme a comer. Quería saber si estaba dispuesta a salirme del mundo cultural:

—¿Te atreverías a entrevistar a la Pantoja?

—El día que ella quiera, será un reto. Mientras cobre, no nos dará nada que merezca la pena.

Contrapropuse entrevistar a María Jiménez. Y esperé dos años a que estuviera bien para recibirme en su casa de Chiclana.

He sufrido, maldecido y hasta llorado haciendo entrevistas. En Iowa, cuando trabajaba para La Vanguardia, regresé precipitadamente de celebrar mi treinta cumpleaños con mi gran amor, que vivía en Francia, para entrevistar a Kazuo Ishiguro, el fantástico escritor de Lo que queda del día. Craso error. Decidió que no quería entrevistas. Para compensar la decepción, la universidad me invitó a cenar y me sentaron a su lado, pero él solo quería hablar del vino. Dos veces me levanté al baño. La primera para llorar. La segunda para pensar. Decidí cortar en tiritas las preguntas que había anotado en los folios y repartirlas entre mis compañeros de beca —había publicado una novela con veinticinco años y estaba en el International Writing Program—. Cuando Ishiguro terminó la lectura, comenzamos a levantar la mano para hacer las preguntas. La levanté cinco veces, dos para repreguntar. La entrevista se publicó. «Las dificultades del periodista para obtener las noticias no forman parte de la noticia». Esa parte del Libro de estilo de El País la hemos aprendido muchos en vivo.

La vida se mete por en medio de las entrevistas. A Jhumpa Lahiri la entrevisté calva y en Roma. Hacía seis meses que me había dado cita y la quimioterapia no iba a impedir el encuentro. Pero lo más curioso no fue mi calva, lo sorprendente es que una mujer de origen bengalí y criada en Estados Unidos me preguntara si la entrevista podía ser en italiano.

Desde la recepción del despacho londinense de Zaha Hadid escuché cómo la arquitecta gritaba que no estaba dispuesta a recibirme. Sabía que no era nada personal. Era más bien costumbre de la casa. Por esa época yo ya no lloraba por algo así, pero me estrujé la cabeza pensando en qué le diría a mi jefe. Eso cuando el periódico pagaba el viaje. Muchas veces fui yo misma quien reunió a tres, cuatro o hasta cinco entrevistados para rentabilizar la inversión que supone comprar un billete de avión. Siempre he sentido que esa relación con la vida real, llegar en metro a las entrevistas, me servía para tener los pies en el suelo. En el mundo de la prensa sobre diseño te hospedaban en cinco estrellas. El de las entrevistas es más bien de pensión o de casa de amiga. Suele ser incómodo. Se sufre. No es que todo eso haga falta, es que sucede: entrar en la vida de otra persona exige, parece ser, alterar también bastante la tuya.

No soy la única que ha llorado. Durante la entrevista que le hice en Fráncfort mucho antes de que recibiera el Princesa de Asturias, la socióloga Saskia Sassen comenzó a temblar recordando al dueño de la trattoria de Turín que, durante un año, le dio cada noche un plato de sopa. A Jenny Holzer se le saltaron las lágrimas durante un ataque de tos cuando, de repente, se topó con una herida profunda de su infancia. Ella misma catalogó lo sucedido de freudiano. Siempre he pedido permiso para publicar la revelación de una violación familiar. Y he tenido que pedirlo varias veces. La misma jefa que me dijo lo del don me espetó un día si no tenía nada mejor que preguntar:

—Pero a ti qué te cuentan. ¿Cómo puede ser que las hayan violado a todas?

—Esa es la pregunta: ¿cómo puede ser?

La poeta colombiana Piedad Bonnett no lloró al hablar de su hijo que se suicidó. Y descubrí que Andrée Putman tenía alzhéimer en medio de la entrevista que le hice en Milán. Su hija lo confirmó al terminar.

Solo un tipo me puso la mano en la pierna durante una entrevista. Se la quité diciendo que primero el trabajo y luego la juerga. No hubo juerga. Otro se acercó tanto que pensé que buscaba algo parecido. Pero no: quería saber la marca de mi chaqueta. Era arquitecto. Algunas personas terminan la entrevista preguntándote a ti. Otras, invitándote a comer. Algunas, muy pocas, te vuelven a llamar. Y alguna más te propone que escribas un libro sobre ella. Ha habido entrevistas de una hora y otras, lo más habitual, de casi dos. No es fácil que alguien quiera dedicarte tanto tiempo, por eso los perfiles más completos no salen nunca de campañas ni giras de promoción. Rafael Moneo aceptó la entrevista con una condición: que no hubiera prisa, «aunque se necesiten cinco horas», dijo. Y con Richard Rogers pasé todo el día en Londres. Incluso me pidió que lo acompañara al hospital y lo esperara para seguir hablando. Lo mismo sucedió con Patricia Urquiola en Milán. Puedes comer, beber, sentarte o pasear. Pero no debes nunca olvidarte de comprobar la cinta. Con Paul Auster me pasó justo eso: me dejé la grabadora en casa de mi amiga Elena y tuve que coger un taxi en busca de una tienda de electrodomésticos en Brooklyn. La torpeza me costó más de lo que La Vanguardia me pagó por la pieza. Segunda vez que hablo de dinero, un tema tan esencial como pesado para una free lance por años y experiencia que tenga.

La mayoría de las personas entrevistadas te envían un mensaje o te llaman. No es buena señal que queden muy contentos. Pero cuando entienden tu trabajo y demuestran que lo respetan aceptando preguntas incómodas, se produce uno de los instantes más emocionantes de esta profesión: uno se acerca a otro ser humano como en los momentos importantes de la vida. Muy pocos entrevistados han dado mucho la lata. Alguno más con el retrato que con las preguntas. Alguna que otra ha dudado. Les he pedido siempre fe y casi todos la han tenido. Pocos han querido cambiar respuestas, borrar preguntas incluso. Solo una llamó repetidamente a varios jefes después de que le dijera que ella debía respetar mis preguntas teniendo la libertad de no contestarlas. Sus libros me siguen pareciendo excepcionales.

Una de las consecuencias lógicas de documentarse antes de preguntar —ver todas las películas, leer todos los libros, escuchar todas las canciones, rebuscar entre las entrevistas más antiguas— es que aprendes a evitar las preguntas que ya están hechas y tratas de hacer la siguiente. Cuando se puede. Pero lo mejor de preparar a fondo las entrevistas es que vences prejuicios. Tras leer sus libros, llegué a entrevistar a Jacobo Siruela convencida de que era un sabio. Y dejé al conde de Siruela envidiando su ligereza. O mejor dicho, nos dejó él. La fotógrafa, el cámara y yo nos quedamos en su casa del campo salmantino y él partió. Se fue a comer. Sandra Hochman quiso que me quedara a dormir en su piso de la 86 de Nueva York. Le prometí que volvería al día siguiente. Y lo hice.

Algunos entrevistados ofrecen agua. Casi todos, no todos, café o té. Y alguno ha invitado a gin-tonic. Solo uno me dejó la cuenta por pagar. Era el arquitecto más rico de los que he entrevistado jamás. Mary Karr había cocinado scones. Y cuando terminamos, le llevó los que habían sobrado al vigilante del edificio. También en Manhattan, el oncólogo Siddhartha Mukherjee, que ganó el Pulitzer escribiendo la historia del cáncer, no se dio cuenta de que estaba completamente empapada por la lluvia, literalmente goteando, hasta que terminé la entrevista. Estaba preocupado porque tenía que bajar constantemente a poner monedas en el parquímetro. Cuando al terminar me preguntó si me podía ofrecer algo, le pedí una toalla.

En estos años, he pensado más en el lector que en los entrevistados. He sacrificado una buena pregunta si la respuesta no aportaba. He vencido mi temor a incomodar. También a empatizar. Cuando escuchas a alguien como Miren Arzalluz contar que se pone la ropa de su padre muerto, automáticamente recuerdas la del tuyo, treinta años en el armario. O piensas en los camisones de tu madre con los que duermes. Entonces, por concentrada que estés, se te va la cabeza un segundo, pero vuelves a la vida justamente reconectando la escucha. He encontrado a personas capaces de entender que una pregunta incómoda es una oportunidad para explicarse. Eso es lo que busco como entrevistadora: entender una vida, el hilo de plata del que hablaba Agnes Martin, que invita a tirar de él y termina por explicar la historia.

Si empecé las entrevistas forzando las preguntas en un taxi, sé que hoy no lo haría. He aprendido que la paciencia da mejores frutos que la urgencia. Quería decirlo por si alguien puede ahorrarse los nervios, los miedos, las prisas y disfrutar del aprendizaje que es hacer hablar a otro.

Anatxu

París, junio de 2021

Entrevistas

Mary Karr

«Mientras eres amable, los hombres te protegen. El minuto en que dejas de serlo, empieza la batalla».

Su novela El club de los mentirosos marcó un antes y un después en el género de las memorias en Estados Unidos. Tan cruda y dura como desternillante y conmovedora, recrea su infancia con una madre artista frustrada y alcoholizada, y ella y su hermana Lecia escondiendo las llaves del coche para que no se estrelle, mientras su padre se evade bebiendo con sus amigos, los mentirosos. Se ha traducido al castellano su tercera memoria, que da cuenta de su propio alcoholismo, su cura, su transformación en escritora y su encuentro con una fe que es más fe en el ser humano que en ningún dios. Iluminada es, para Karr, su texto más maduro. Y es un viaje a través de la maternidad, la culpa, la literatura, la caridad y el humor.

En su pequeño, blanco y luminoso apartamento, en el Upper East Side de Nueva York, hay un rincón con cojines: el reclinatorio donde reza a diario. Karr es diminuta: se diría que poco más de cuarenta kilos de fuerza, gracia y desvergüenza que, con sesenta y cuatro años, mantienen la cara de la niña despierta que fue. El escritor Samuel Jackson dijo que nuestra cara habla por nosotros. Pero ella protesta: «Tengo mucho mejor aspecto del que merezco». También dice que está sola y que es más feliz que nunca. No elude ningún tema: ni sus adicciones ni su noviazgo con David Foster Wallace. Ha hecho scones, no como quien prepara el té de las cinco, más bien como quien se los come a mordiscos en el parque: los unta directamente en la mantequilla.

¿Qué le dio el valor de rebuscar en una infancia tan difícil?

Necesitaba el dinero. Acababa de divorciarme. Tenía un niño de cinco años y no tenía coche.

Su primer libro marcó un antes y un después en el género de las memorias por esa franqueza. ¿Solo se aporta desde la sinceridad?

Lo que conmueve no tiene por qué ser verdad. Muchas mentiras venden libros. Pero al mentir, cierras la puerta de la verdad. Puedes pensar que mientes en un detalle insignificante. Pero esa elección afecta al todo porque tu mente siempre busca la historia más bonita.

¿Tuvo que luchar para no embellecer su infancia?

Uy, no. Si uno crece en una familia de alcohólicos, sabe que mienten todo el rato. En plan «Ne stoy brrascha» (imita). ¿Sabes? Eso, de niña, me volvía loca. Luego, cuando salí al mundo, estaba tan deprimida, herida y atrapada que empecé terapia con diecinueve años.

En Iluminada explica cómo un profesor la ayudó.

Ese profesor no me dijo que necesitaba ayuda, me la buscó. Él y su mujer se inventaban trabajos tontos para poder pagarme y que yo pudiera ir pagando la terapia. Así empecé a cambiar mi vida. Me costó, pero esa terapeuta me dijo que tenía que ir a ver a mi madre y preguntarle por qué había intentado matarme con un cuchillo. Hasta entonces creía a mi madre a pies juntillas cuando decía que si no tuviera hijos, sería más feliz. Claro que no lo hubiera sido.

La maternidad puede ser una opresión.

Por supuesto. Los hijos son vampiros, te chupan la sangre. La chupamos cuando somos hijos. Pero tuve un hijo. Y entonces es cuando te das cuenta de cómo ha sido tu madre. De lo bueno y de lo malo. Yo no tenía ni idea de cómo ser madre, carecía de cualquier referencia.

¿Su hermana, tan resuelta, no la ayudó?

Mi hermana se casó con un tipo del Ku Klux Klan y yo tenía un novio negro. La última vez que la vi, me tiró un secador de pelo a la cabeza. Se parecía mucho a mi madre, aunque nunca bebió. Fui a terapia durante años. Pero lo que me curó fue dejar de beber.

¿Por qué empezó a leer memorias tan temprano?

Creo que porque no sabía cómo ser una persona. No sabía cómo vivía la gente en el mundo. Intuía que lo que hacíamos nosotros era raro y equivocado. Tampoco sabía cómo convertirme en escritora.

Pero sabía que quería serlo.

Solo tenía a los libros.

Y se los debe a su madre.

Sí. Era tan lista…

Tan lista que siendo alcohólica, hereda y se compra un bar…

Le diré algo. Mi madre era tan competente, tenía una mente fuera de serie y habilidad extraordinaria para dibujar o construir una casa, pero la maternidad es escribir con una mano y hacer la comida con la otra en buena parte por tu propia autoexigencia, no porque nadie espere tanto de ti. Eso es enloquecedor. Nos educan con esa autoexigencia.

¡No a usted!

La sociedad lo hace. Cuando tu casa no funciona, buscas referencias fuera. Las chicas jóvenes nos van a sacar de ese círculo vicioso.

¿Teme que el movimiento #MeToo se convierta en una moda?

Le voy a decir lo que pienso. Me siento en mi despacho de catedrática y cada semana una joven entra para decirme que ha sido o fue violada. Llevo treinta años dando clase y esto ha pasado siempre. Tenemos una idea metida en la cabeza: las mujeres no tienen poder, usan el sexo para conseguir favores de hombres poderosos y luego se arrepienten o avergüenzan y culpan a los hombres. Ese es el punto de vista masculino. Mientras eres amable, los hombres te protegen. El minuto en que dejas de serlo, empieza la batalla. Y vas a perder. Cuando me gradué en Princeton con veintitrés años, el director del programa se puso ante la puerta de su despacho para que no saliera. No me tocó, pero se humilló contándome que había sido gordo, que las chicas no le hacían caso y que en el instituto no fue a la fiesta de la prom, todo para que me acostara con él. Le dije que yo había sido flaca y rara y que todo eso no importa. «Te has follado a todos esos», gritó. Estuvo cuarenta y cinco minutos sin apartarse de la puerta. Le dije: «Va a tener que venir aquí y violarme, pedazo de cerdo». Al final decidió que estaba loca. Lo peor llegó luego. Les dijo a los profesores que me había pedido en matrimonio y me había burlado de él.

En Princeton.

Sí. Las profesoras le creyeron. Mis estudiantes negros se quejaban de que les pedían el carnet. Decían que tenían miedo de que los mataran. Y yo le restaba importancia, «¿y qué más?». Me equivocaba. Nuestra generación de feministas se equivocó. Hemos permitido que todo esto siguiera, callando, mirando para otro lado, no perdiendo el tiempo en lo que creíamos que no podía cambiar.

¿Qué aconseja a las alumnas que le cuentan una violación?

Que si quieren cambiar las cosas, deben denunciar y estar preparadas para que no las crean.

Se lo cuentan porque usted narró en sus libros que sufrió dos violaciones. Sin embargo, no denunció a quien la violó.

En los libros cambié todos los nombres salvo los de mi familia. En mi barrio había niños catalogados de malos por los vecinos. Ninguno me hizo nada. El que me violó venía de una de las «buenas familias». En el libro lo describí con corrector dental para que la gente supiera que no era de los pobres. Cuando lo publiqué, otra chica me contó que la violó entre los cinco y los doce años. Se lo dijo a su padre y su padre se pegó un tiro. Quiso matar al tipo, se emborrachó y acabó matándose. El hermano de mi violador es uno de mis mejores amigos. Se lo dije hace poco y fue maravilloso porque no dudó de mí.

¿No le preguntó por qué no lo había dicho antes?

Es siempre lo mismo: no quieres causar problemas, no quieres perder amigos. Un día, en la cocina, cuando les dije a mi hermana y a mi madre: «Me violaron dos veces, primero el vecino, luego tu segundo marido». Ella dijo: «Qué hijos de puta». Y mi hermana: «Vamos a pedir comida mexicana». Eso fue todo.

¿Por qué no podemos ser amables para poder sentirnos libres?

La amabilidad les ha permitido imponerse por la fuerza durante años. Pero no podemos hablar así de los hombres. Es un porcentaje pequeño el que hace eso. Urge hablar. Los mejores hombres están descolocándose preguntándose qué han hecho mal. Pero los que lo hacen mal ni nos oyen. Cuando uno abusa, no le dice a alguien que tiene las piernas bonitas. Lo coge y lo fuerza y le impide que se mueva. La imaginación es otra cosa. Yo me he imaginado tirándome al repartidor de leña. Eso es la fantasía, una maravilla que nada tiene que ver con los hombres que se masturban en el metro o con el profesor de Princeton, al que por cierto despidieron porque se había acostado con ocho estudiantes.

Y eso que era gordo y feo.

Pero tenía el poder. ¿Cuál es la lectura? Que las chicas querían subir nota. Yo no compro esa defensa del abuso de poder. No me interesa ser amable si no me respetan. Su defensa es que no se puede ni piropear cuando lo que no se puede está muy claro. Philip Roth era uno de mis mejores amigos. Hablamos de una periodista que se desmayó en una zona de guerra y un senador fue fotografiado tocándole el pecho. «¿Y qué importa? —preguntó—. No pasa nada, nadie se entera». Lo decía en serio. Le dije: «Mira, voy a bajar a la calle a por otra mujer. Cuando subamos, te bajaremos los pantalones y te sacaremos la polla». Nos reímos. Solo entonces se dio cuenta. La cultura del abuso está tan incrustada en nuestra mente que hemos dejado de verlo. Tenemos que dejar claro que tocar una teta no es un halago.

¿Es más fácil comunicar el dolor?

Hay una frase que le atribuyen a Tolstói, pero escribió Henry de Montherlant: «La felicidad escribe en blanco». El dolor exige voluntad, huir de él o repararlo. La lucha, el grito o el insulto duran siempre mientras que la dulzura se derrite como azúcar en agua. En el mundo hay maldad, pero también hay mucho amor que es lo que nos salva. Está en todas partes, incluso en esta conversación. Con veinte años yo hubiera estado pensando: es mucho más guapa que yo o mucho más cosmopolita…

Su verdad es a la vez el horror y lo mejor. Su madre trató de matarlas, pero también las instruyó.

Los contrarios conviven. Antes de cumplir quince años leí a Sartre, a Shakespeare, Neruda, Lorca, a T. S. Eliot. La verdad tiene varios lados, por eso es un terreno tan complejo.

Su adolescencia fue una búsqueda, se fue de casa con diecisiete años.

Y una sucesión de adicciones. En los setenta, en California, era más fácil conseguir drogas que cerveza. Estuve tan enganchada a la cocaína que supe que no podía tomar más. Me operaron, me preguntaban si sentía dolor e iba diciendo que sí para que me dieran más morfina. Hoy no me tomaría un Valium ni un analgésico. Cuando voy al dentista, no los tomo. Me dan miedo.

Su mayor adicción ha sido el alcohol. ¿Qué la desencadenó?

Tener un hijo cuando no había sido niña. Saber que eres responsable de un ser tan vulnerable cuando nadie se ha hecho responsable de ti es algo psicológicamente duro. Ahora sé lo que necesito: una vida organizada, ver a amigos y cuidarme. Eso me hace fuerte. Y libre.

Dedicó Iluminada a su hijo. ¿La ha leído?

No, pero sabe lo que contiene. Leyó El club de los mentirosos, pero quité las páginas de la violación.

¿Por qué?

Es demasiado gráfico. No es un secreto. Sabe que fui violada, pero no necesita tener esas imágenes en su cerebro.

¿Por qué está peor vista una mujer borracha que un hombre borracho?

Se supone que aguantamos peor el alcohol porque tenemos menos agua en el cuerpo. Yo creo que tiene que ver con que un hombre no aguanta a una alcohólica de la manera en que las mujeres aguantan a una pareja alcoholizada.

Lleva casi treinta años sin probar el alcohol. Fue a reuniones de Alcohólicos Anónimos en Cambridge, al lado de Boston. ¿Hubiera sido distinto en el pueblo de Texas donde creció?

Oh, también he ido en Texas. Y en España, en Italia, en Vietnam… Vas cuando lo necesitas. A veces somos tres en la parte trasera de una tintorería. Allí estableces relaciones de extrema cercanía con gente que nada tiene que ver contigo salvo la cosa más importante de tu vida.

¿Y siempre ayuda?

La naturaleza del alcoholismo es progresiva. Beber funciona. Cuando empiezas, es maravilloso. Y luego empeora y no deja de empeorar. Si te tomas una botella de whisky y crees que dentro de diez años seguirás bebiendo lo mismo, te equivocas: beberás dos. Primero perderás la casa, luego te dejará tu pareja, luego te meterán en la cárcel o te meten en un sanatorio o te quedarás en la calle. Esas son tus opciones. Pero no puedes parar porque en tu cabeza beber te ha ayudado, te ha solucionado la angustia y te la va a solucionar otra vez. Por eso cuando aceptas que ya no eres la persona que lo pasaba bien bebiendo, tienes la opción de Alcohólicos Anónimos. Lo que nos une es que queremos recuperarnos de una enfermedad mortal.

Su conversión al catolicismo es otra sorpresa en su biografía.

Lo sé. En mi vida solo había oído despotricar contra la Iglesia. Hice un tour por todas. Los baptistas me gustaban porque cantaban. Pero cuando empezaron a hablar mal de la homosexualidad, supe que no podría apoyar eso. Al final fue con un cura, el padre Cane, con quien aprendí sobre caridad y amor desinteresado. Lo tenía todo: parálisis, infarto, cáncer, úlceras. Le pregunté si no estaba enfadado con Dios y me contestó que todavía no. Incluso si no era demasiado listo ni elocuente, incluso si era de derechas de una manera que no me gustaba, se comportaba como un gran ser humano. Un día le pregunté: «¿Cómo puede votar lo que vota y dejar que los gays entren en su iglesia?». Contestó: «Porque los echaron de la iglesia presbiteriana y me pidieron el sótano para sus reuniones. Se lo dejé y empezaron a venir a misa». Entonces me di cuenta: no es más complicado que eso.

¿Por qué se hizo específicamente católica?

Creo que a mucha gente que ha sido educada en el catolicismo no debería estarle permitido ser católico. Yo nunca me fui a confesar y mentí. Cuando fui, necesitaba decir la verdad. Sé que el catolicismo se puede asociar a abusos de la Iglesia, pero en mi caso fue una luz que en lugar de cegarme me iluminó. Seguro que ha conocido gente que ha sentido que eran santos.

Muy pocos.

Son pocos, pero están ahí. Dorothy Day decía que los pobres huelen mal y son desagradecidos. Es ese realismo. Nada que ver con las mujeres que pasan el rosario y que tienes la sensación de que se te van a comer viva. Compartir será la religión del siglo xxi. Estoy a favor del aborto. Y tienen que cortar esa mierda de los condones. Para mí el catolicismo es la posibilidad de volver a ser niña y que alguien me guíe. No me salvará de lo malo, pero hará que cuando llegue, pueda afrontarlo.

¿Ha perdido amigos por lo que escribe?

No, nunca. Mi amigo el surfista que acabó vendiendo droga tiene una constructora en San Diego. Se ha hecho rico. Lo llevé a una fiesta en Nueva York y fue como si hubiera ido con Tarzán. La anfitriona era muy elegante y había una mesa con postres sofisticados. «Estos tienen buena pinta. ¿Los ha hecho todos usted?», preguntó. El resto de mis amigos adolescentes murió.

Cuando llegó a Harvard, escribió: «No conseguiré un trabajo. Hasta los dependientes de las librerías tienen un doctorado».

Cuando decidí que sería escritora, soñaba con ver mi nombre impreso, no con tener un gran libro, no era tan lista. La cabeza solo me daba para imaginarme la foto en la sobrecubierta. Y para pensar en cómo posaría.

¿Hay un límite para el humor? Creí que iba a ser mucho más sarcástica…

¿Y mala? Puedo ser muy mala. Mire, la noche en la que con cuarenta años les dije a mi madre y a mi hermana que había sido violada de niña, mi hermana me preguntó: «¿Por qué nadie me violó a mí?». Y yo le contesté: «A lo mejor no eras lo suficientemente mona». En fin, ¿hace falta explicar que suelen elegir a la más débil?

¿Cuándo perdió el miedo?

Cuando decidí que estaba dispuesta a parecer tonta para evitar ser estúpida.

Fue novia de David Foster Wallace. ¿Eran dos inadaptados?

David estaba loco. Cuando estábamos los dos sobrios, fue un buen amigo y todavía pienso que fue tan tan estúpido que se matara... Creo que la mayoría de las personas que se matan están matando a la persona equivocada.

¿Fue su caso?

Creo que hubiera querido que muriera su madre. Era muy promiscua. Había tratado de acostarse con sus amigos del instituto. Él nunca escribió de eso.

Llevamos dos horas hablando de males madres.

Nosotras no lo somos. De los padres ni hablamos porque o no estaban o, en el caso de David, era también un monstruo. Mi padre tiene un aprobado justo porque no intentó matarme con un cuchillo, aunque, evidentemente, nos dejó en manos de mi madre y bebió hasta matarse. Con todo, él se iluminaba cuando yo entraba en una habitación. Pensaba que era lista, divertida y mona. A todo lo que decía, él respondía: «Exacto, así es». Era un fan. Si le hubiera dicho al director del colegio «Béseme el culo», su reacción hubiera sido: «Que le den a ese tipo». Eso te fortalece y te enloquece a la vez.

¿Será capaz de escribir algo que no tenga que ver con usted?

Dediqué tres años a una novela y era terrible. Ahora trabajo en algo, no sé si ensayo o memoria, sobre tener la edad que tengo. El otro día le dije a mi hijo: «Quiero morir acompañada de la señora de la limpieza». Pagué por los últimos meses de mis padres, los cuidé y no fueron felices. No quiero hacerle eso a mi hijo. Prefiero que mi hijo y mi nuera estén por ahí haciendo algo fabuloso.

Mary Karr, en su apartamento con reclinatorio

Mary Karr ha impactado a miles de lectores contando con crudeza, humor y amor su infancia en El club de los mentirosos: los amigos de su padre, reunidos siempre en un bar. Ese triple punto de vista (el de la escritora, el de la niña que fue y el de la mujer adulta) la ha convertido en un referente sin igual en la escritura autobiográfica. Y en este punto tengo que insistir en que lo del amor no es un calificativo más. Es el tema. Uno puede necesitar cumplir años para darse cuenta de que es más esencial que la crudeza o el humor, no ya en una entrevista, en la vida.

El amor lo es todo. Y de él sabemos que se consigue a ratos y no se puede pagar. Pero también averiguamos que sí se puede contagiar. Mary Karr no hace otra cosa. Da amor sin almíbar y con carcajadas. Habla de sí misma sin egocentrismo. Por eso ilumina desde su oscuridad. Cuando, gracias a mi añorado cuñado Julián, leí Iluminada, sus memorias de madurez, supe que tenía que buscarla. Parecía la entrevistada perfecta porque quiere hablar, tiene muchísimo que contar, es extremadamente valiente y se ríe de sí misma sin perder la inocencia.

Divertida, vitalista y dispuesta a contar su dolor con humor, me recibió en su piso alquilado en el Upper East Side. En el salón, blanco impoluto con algún detalle osado como un perro de porcelana de tamaño real, había un reclinatorio para rezar. Reza a diario desde que se convirtió en una irreverente católica. La conversación fue divertida y distendida desde el primer momento. Naturalmente no corrió el vino: «Cuando alquilé el piso, había una botella de bienvenida en la nevera. La abrí y la vacié en el fregadero». Nunca había hecho una entrevista como quien se sienta en la terraza de un bar. No miré las preguntas ni una vez. Ni una. Hablamos durante dos horas y media. Al final le dije que parecía una niña. Me contestó, en su línea, que tenía un buen cirujano plástico. Cuando llegué a casa de la amiga que me aloja en Nueva York, Elena, me riñó porque no le había pedido la dirección del cirujano.

Jhumpa Lahiri

«Me moría por integrarme porque odiaba sentirme diferente».

Tras cosechar un éxito fulminante, ganó el Pulitzer con su primera colección de relatos, esta escritora estadounidense de origen bengalí se sentía como un cantante al que en todos los conciertos le piden la misma canción. Decidió cambiar de música. Hoy solo escribe en italiano.

Hace un lustro la exitosa escritora Jhumpa Lahiri (Londres, 1967) decidió convertir un año sabático en Roma en una transformación vital. Se quedó tres años con su marido y sus dos hijos y pasó a escribir en italiano. Hoy no quiere volver a hablar de los bengalíes que protagonizan El intérprete del dolor, Tierra desacostumbrada o La hondonada, publicados en España por Salamandra. La suya es la historia de una renuncia al éxito, al dinero y a la lengua en un esfuerzo por mantener las riendas de su vida.

La grandiosidad de la vista desde su ático en lo alto del Gianicolo, contrasta con la sencillez con la que está amueblado el piso, como si lo importante quedara a los pies de la casa. Habla un italiano perfecto. «Ciao, amore» saluda a su marido, el periodista neoyorquino de origen guatemalteco, Alberto Vourvoulias. Y ofrece cerezas y agua con gas. Dulce, menuda, firme y con una fortaleza de junco, relata la historia del éxito que amenazó con devorarla. Y explica cómo le plantó cara.

La entrevista es en la terraza, como si no pudiera separarse de las vistas al Aventino romano. Cuenta que Jhumpa, su nombre, no remite a nada, «no es como el de mi padre, Amar, que significa inmortal». Se lo puso su madre, como los oficiales Nilanjana Sudeshna, «los eligió confundida en el hospital de Londres. Tuvo que decidir en un momento lo que en India uno tiene más tiempo para pensar y lo piensa hasta que el carácter del bebé termina por decidirlo».

Empezó sin prisas pero imparable. Con treinta y cuatro años logró el Pulitzer con su primer libro de cuentos, El intérprete del dolor. Luego siguieron ventas astronómicas y una película a partir de su primera novela… ¿Necesitó huir de tanto éxito?

Tengo una relación difícil con esa identidad, la del éxito.

No es la primera vez que está incómoda en su piel.

Mi primera incomodidad nació de mi relación con América. Pero el problema siempre ha sido el mismo: que mi identidad esté en manos de otras personas. He necesitado levantar barreras para construirme a mí misma.

Hace una década decidió estudiar italiano obsesivamente. Hoy ha abandonado el inglés y ha publicado dos pequeños ensayos en italiano. ¿Otra lengua consolidará su identidad?

El italiano ha sido una pasión, una fuga y también una cura. Es lo que me ha permitido poco a poco llegar a ser otra.

¿Por qué necesitaba ser otra? ¿Por qué arriesgarse a escribir en un idioma que no controla cuando se gana la vida escribiendo?

Uno debe correr riesgos. Incluso en inglés escribir era para mí un juego peligroso. Era ir contra las expectativas de mi familia.

Creí que su padre era bibliotecario.

Pero eso tiene poco que ver con ser artista. Asumieron, y yo casi también, que tras el doctorado me convertiría en catedrática. Querían para mí la seguridad de la vida americana que ellos habían logrado. Irónicamente, ahora doy clase en Princeton, pero he llegado por otro camino: porque soy escritora, no por mis estudios. Y eso es lo que quiero ser.

Una escritora en perpetua transformación. Aunque Beckett, Nabokov o Agota Kristof cambiaran de idioma, sorprende que escriba ahora en italiano.

Para mí es una esquina más. Ya me pasó cuando decidí que quería escribir. Tenía mucho miedo, pero por costoso que sea, y lo es, se decide una vez si uno quiere ser libre o no. El resto son matices.

¿De dónde sacó el valor para intentar ser quien quería ser?

Me volví loca de amor por la persona con la que supe que tenía que estar. Eso da fuerza. Mi vida parecía hecha, iba directa hacia una carrera académica. Pero tenía un secreto, escribía. Sentirme amada abrió ese secreto cerrado con llave.

Su marido la apoyó.

Mi suegra era escultora. Alberto venía de un mundo en el que uno podía plantearse la vida ampliamente. En el momento oportuno, al borde de los treinta, por fin encontré un buen hombre.

¿Conoció a muchos malos?

Los suficientes para valorar al bueno.

Su primera decisión libre fue convertirse en escritora, la segunda hacer del italiano su lengua, ¿cada cuánto va a necesitar cambiar las cosas para sentirse dueña de su vida?

¿Quién sabe? Pero creo que este último cambio bastará. Cambiar de lengua con cuarenta y cinco años es bastante serio.

Particularmente si involucra a su familia. ¿Es posible reinventarse como persona sin sacrificarlo todo?

Cualquier cambio requiere no solo sacrificio, también traición. (Cita en italiano: Ogni cambiamento richiere un tradimento). Creo que es cierto incluso biológicamente. Para que mi hija sea quien es ha tenido que perderse la que fue hace tres años. Uno gana y pierde. Coge y suelta. Así nos alimentamos: tomamos y dejamos, de lo contrario no funcionaría. Creo que la identidad es eso.

¿Cree que sus editores hubieran publicado In altre parole, su memoria en italiano, si no hubiera sido una escritora famosa?

No lo sé. Nunca lo había pensado.

Paradójicamente, ha sido el éxito del que quería escapar lo que le ha permitido escapar.

No era olvido ni ignorancia, era distancia lo que necesitaba. Aprender italiano era completamente necesario para mi viaje personal. Si el objetivo es ser feliz y sentir armonía con el mundo, eso solo lo logré después de esta segunda decisión.

¿Cómo afectó esa decisión a su familia?

Mi marido escribe y traduce, un trabajo privilegiado, pero pésimamente pagado. Ahora vivo de dar clase porque ya no cobro casi de lo que escribo. De los textos en italiano obtengo poco dinero.

¿No va a volver a escribir en inglés?

De momento no. Ha sido un sacrificio económico importante. Pero encuentro liberador ganarme la vida con un trabajo que le permite a uno irse a casa. Prefiero eso a la presión exagerada de tener que escribir un libro que se venda bien. No quiero escribir para complacer a nadie. Para eso preferiría convertirme en jardinera.

Cuando decidió mudarse a Italia, ¿se enfrentó más a sus padres o a sus editores?