12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

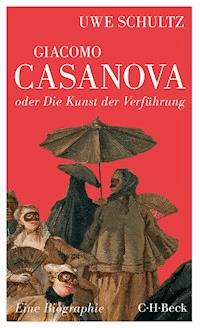

Giacomo Casanova - sein Name gilt als Chiffre für Liebe, Laster und Verführungskunst. Doch würde man ihm nicht gerecht, wollte man ihn allein auf seine Expertise auf diesem Feld reduzieren, zeigte er doch vielfältige Begabungen- etwa als Jurist, Kleriker, Geiger, Mönch, Unternehmer und Schriftsteller. Zudem verkehrte er mit Größen seiner Zeit wie dem Preußenkönig Friedrich, der russischen Zarin Katharina und selbst mit Papst Benedikt XIV., Voltaire und Benjamin Franklin. Ja es gelang ihm sogar, zum Mitbegründer der französischen National-Lotterie zu werden. Casanovas pralle und farbige Lebensgeschichte eignet sich wunderbar, erforscht und erzählt zu werden. Uwe Schultz, ausgewiesener Kenner des Barockzeitalters, entwirft - gestützt nicht zuletzt auf Casanovas Autobiographie ein facettenreiches Bild des Mannes, seiner Zeit, seiner Gesellschaft und insbesondere der Frauen, mit denen er verkehrte. Er nimmt den Leser mit auf Casanovas Flucht aus den Bleikammern des Dogenpalastes, bereist mit ihm weite Teile Europas und gelangt bis nach Russland, wohin den Venezianer einst die Hoffnung auf eine Anstellung trieb. Er zeigt ihn im Duell, als Übersetzer der Ilias, als Spitzel der venezianischen Staatsinquisition und schließlich als vereinsamten Bibliothekar in Böhmen, wo er, verbittert über die Französische Revolution als ganz besonderer Repräsentant des Ancien Régime im Jahr 1798 stirbt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Uwe Schultz

Giacomo Casanova

oder Die Kunst der Verführung

Eine Biographie

C.H.Beck

Zum Buch

Casanova (1725–1798) ist nicht nur ein umtriebiger Liebhaber und Liebeskünstler, der reihenweise Frauen erobert oder sich von ihnen erobern lässt. Er ist zugleich ein Gelehrter und Schriftsteller, der auf hohem Niveau tagelang mit Voltaire über Literatur streitet und mit Katharina der Großen die Differenzen der Kalender diskutiert. Er will zudem ein Mann des Adels und ein Herr von Welt sein, der an den Höfen Europas mit gesteigertem Selbstbewusstsein auftritt – ein Gleichrangiger unter den Großen des Adels. Mit dem Hochadel teilt er die Neigung, aufkommende Langeweile immer wieder mit der Spannung des Glücksspiels zu vertreiben – und er versteht es, Spielverluste gelassen hinzunehmen. Mag es bei ihm auch mitunter parvenühaft wirken, so ist er doch bestrebt, ein Mann von Ehre zu sein – einer Ehre, die ihn zum liebevoll-einfühlsamen Umgang mit Frauen verpflichtet. Er ist dem Ehrenkodex des Duells unterworfen, das er so fraglos akzeptiert wie ein Gottesurteil. Seiner Ehre verpflichtet ist auch sein Freiheitsanspruch, der ihn, der jedes Gefängnis als Entwürdigung versteht, aus den Bleikammern des Dogenpalastes ebenso fliehen lässt wie vor jeder ehelichen Bindung – wenn auch manchmal nur mit knapper Not. Schließlich verlangt sein Ehrbegriff auch die Zugehörigkeit zu jener geistigen Aristokratie, die jenseits aller materiellen Ansprüche seinen Rang garantieren soll. Es sind also mehrere Leidenschaften, die sein Leben bestimmen und die Casanova in steter Abwechslung auszuleben sucht. Am Ende aber bleibt die Frage, ob nicht der permanente Wechsel selbst Casanovas größte Leidenschaft war.

Über den Autor

Uwe Schultz – ehemals Leiter der Hauptabteilung Kulturelles Wort beim Hessischen Rundfunk und heute freiberuflicher Publizist in Paris – lässt mit seiner anregenden Biographie den großen Venezianer und seine Welt wieder lebendig werden. Von demselben Autor sind im Verlag C.H.Beck lieferbar: Richelieu. Der Kardinal des Königs (22015); Der König und sein Richter. Ludwig XVI und Robespierre (2013); Der Herrscher von Versailles. Ludwig XIV und seine Zeit (2006); Versailles. Die Sonne Frankreichs (2002).

Inhalt

Vorzeichen

Unordnung im Stammbaum?

1. Kindheit und Jugend

Familiärer Hintergrund

Ausbildung in Padua

Abate mit Ehrgeiz

Die aristokratische Republik

Feste und Kurtisanen

Eine neue Aufgabe

2. Karriere in der Kirche?

Reise nach Kalabrien

Über Neapel nach Rom

Die Kastraten

Der Heirat knapp entgangen

3. Am Bosporus

Als Offizier nach Konstantinopel

Claude Alexandre de Bonneval

Homoerotik und Heiratsangebot

Aufenthalt in Korfu und Rückkehr nach Venedig

4. Die Chiffren der Zukunft

Ein väterlicher Förderer

Agrippa von Nettesheim, Magier und Wunderheiler

Skrupel und Spielsucht

Das erste Duell

5. Große Liebe – große Diskretion

Geister und Glücksspiel

Henriette

Kurzes Glück

Sinnlichkeit und Langeweile

Das wechselvolle Leben des Vivant Denon

Nach Paris

6. Die Freiheiten und ihr Verlust

Am Hof Ludwigs XV.

Marie-Louise O’Murphy

Zurück in Venedig

Kontakte ins Kloster

François-Joachim Pierre de Bernis

Im Visier der Staatsinquisition

7. Verspielte Chancen

Flucht aus den Bleikammern

Einstieg in das Lotteriegeschäft

Hinrichtung des Attentäters Robert François Damiens

Allerlei Tändeleien

Der Finanzstratege

Missglückte Unternehmensgründung

8. Glänzen um jeden Preis

Der Graf von Saint-Germain

Intrige und Diplomatie

In deutschen Landen

Die größte Erniedrigung

Besuch bei Gelehrten

9. Glücksspiele

Disput mit Voltaire

Vergnügungen auf zwei Ebenen

Von diversen Glücksspielen

Von Grenoble nach Genua

Audienz beim Papst

Vater und Tochter

10. Diplomat in Wartestellung

Zurück nach Frankreich

Reise nach Augsburg

Politik und Gesellschaft

Das Verwandlungsprojekt der Madame d’Urfé

Alte und neue Affären

Anonyme Rufschädigung

11. Absturz in England

Neue Pläne

Der Spion in Frauenkleidern

Suche nach neuen Geldquellen

Flucht auf den Kontinent

«Sie sind ein sehr schöner Mann»

12. Die Ehre des Adels

In Russland

Begegnung mit Katharina II.

Vom Turnier zum Duell

Ehrenhandel mit dem polnischen Adligen Branicki

Auf dem Weg nach Westen

Nach Paris als Retter in der Not

13. Letzter Ehrgeiz

Auf der Suche nach einer Anstellung

Opfer der eigenen Geschwätzigkeit

In die Falle gegangen

Cagliostro, geheimnisvoller Sizilianer

Zurückweisung durch Venedig

Inzest

14. Die missratene Heimkehr

Wiedersehen mit de Bernis

Sehnsucht nach der Heimatstadt

Auf dem Weg zur Begnadigung

Der Lebemann als Spitzel

Literarische Attacke auf die venezianische Adelsgesellschaft

15. Einsamkeit in Dux

Kein Erfolg in Paris

Lorenzo Da Ponte

Alt und verbittert

Die Französische Revolution

Späte Korrespondenz

«Ich habe als Philosoph gelebt, und ich sterbe als Christ»

Epilog

Die späte Entdeckung

Chronik

Zitatnachweise

1.Kapitel

2.Kapitel

3.Kapitel

4.Kapitel

5.Kapitel

6.Kapitel

7.Kapitel

8.Kapitel

9.Kapitel

10.Kapitel

11.Kapitel

12.Kapitel

13.Kapitel

14.Kapitel

15.Kapitel

Ich habe die Frauen bis zum Wahnsinn geliebt, aber stets zog ich ihnen meine Freiheit vor. Wenn ich mich in Gefahr befand, sie einzubüßen, gelang es mir stets, wenn auch mit knapper Not, mich zu retten.

Giacomo Casanova, Geschichte meines Lebens, Buch III, 11. Kap.

Man darf aber aus der Treue und Intensität der Bindung nicht die Erwartung ableiten, daß ein einziges solches Liebesverhältnis das Liebesleben der Betreffenden ausfülle oder sich nur innerhalb desselben abspiele. Vielmehr wiederholen sich Leidenschaften dieser Art mit den gleichen Eigentümlichkeiten – die eine das genaue Abbild der anderen – mehrmals im Leben der diesem Typus Angehörigen, ja die Liebesobjekte können nach äußeren Bedingungen, z.B. Wechsel von Aufenthalt und Umgebung, einander so häufig ersetzen, daß es zur Bildung einer langen Reihe kommt.

Sigmund Freud, Beiträge zur Psychologie des Liebeslebens, Gesammelte Werke, Bd. VIII, Frankfurt am Main 1978, S. 69

Friedrich der Große im Gespräch mit Casanova: «Der König begann zu lachen: ‹Sie sind also ein Abenteurer?› – ‹Ja. Sire, und wenn ich das Glück beim Schopfe greife, werde ich es nicht mehr loslassen.›»

Le roi se mit à rire: «Vous êtes donc un aventurier?» – «Oui, Sire, et si je rattrape la fortune par son toupet, je ne la lâcherai plus.»

Prince de Ligne, Fragment sur Casanova, Paris 1998, S. 38

Vorzeichen

Unordnung im Stammbaum?

Die Suche nach seinem leiblichen Vater hat Giacomo Casanova noch im Alter von 57 Jahren in Venedig umgetrieben. Zumindest geht das aus seiner Streitschrift «Weder Liebe noch Frauen» («Nè Amori, nè Donne») hervor. Darin erklärt er sich provozierend zum Halbbruder des Adligen Giovanni Carlo Grimani, dem er ebenfalls eine illegitime Abstammung unterstellt und sich dadurch in dessen Rang erhebt. Aber im Alter von 65 Jahren, als er in der Einsamkeit des böhmischen Schlosses Dux seinen zwölfbändigen Lebensrückblick «Die Geschichte meines Lebens» zu schreiben begann, ließ er den Stammbaum mit seinen Eltern Gaetano Casanova und Zanetta Farussi enden, ganz wie es die amtlichen Dokumente nahelegten. Es wäre nicht nur für seine Schwester Maria Magdalena und seine ebenfalls noch lebenden beiden Brüder Francesco und Giovanni Battista, sondern für die gesamte Familie Casanova ein Skandal gewesen, wenn er die 1776 gestorbene Mutter posthum des Ehebruchs beschuldigt hätte.

Und doch spricht einiges für die Möglichkeit, dass Casanovas leiblicher Vater der Adlige Michele Grimani gewesen ist, war dieser doch nicht nur Eigentümer des Teatro San Stefano, wo Gaetano Casanova und dann seine Frau als Schauspieler auftraten, sondern auch des Opernhauses San Giovanni Grisostomo. Als Indiz für diese Hypothese gilt die ungewöhnliche Großzügigkeit, mit der Michele Grimani sowie seine beiden jüngeren Brüder Alvise und Zuan sich nach dem Tod Gaetano Casanovas im Jahr 1733 nicht nur um dessen Witwe, sondern auch um die sechs Kinder aus dieser Ehe kümmerten. Zudem bestanden enge, nahezu freundschaftliche Beziehungen zwischen den Familien Grimani und Casanova, die es dem jungen Giacomo erlaubten, sich wie ein Familienmitglied im Kreis der Grimani zu bewegen.

Um die Nähe, zu der beide Familien trotz des Rangunterschieds gelangt waren, zu begründen, ist eine weitere Variante des Ehebruchs – eine Generation zuvor – nicht auszuschließen. Im Palast der Grimani lebte die Dienerin Marzia Farussi, die mit dem einfachen Schuster Geronimo Farussi verheiratet war. Der Vater von Michele Grimani, Zuan Carlo Grimani, der dem Luxusleben überaus zugewandt war und sein Opernhaus zu der in Europa führenden Bühne gemacht hatte, könnte kurz vor seiner Eheschließung oder auch danach mit Marzia jenes Kind gezeugt haben, das auf den Namen Giovanna Maria getauft wurde und unter dem Künstlernamen Zanetta eine Theaterkarriere begann, die zu einem Jahrzehnte fortdauernden Engagement in Dresden führte.

Ob als Sohn oder als Enkel wäre Casanova damit ein illegitimes, aber leibliches Mitglied der Familie Grimani gewesen – blutsmäßig zum Adel gehörig, doch in der strengen Rangordnung der oligarchischen Adelsgesellschaft Venedigs davon ausgeschlossen. Wann hat der junge Giacomo von dieser verdeckten Verwandtschaft mit dem Hause Grimani – selbst wenn es nur Gerüchte gewesen sein sollten – erfahren? Hat er, nachdem er davon Kenntnis erlangt hatte, daraus den persönlichen Ehrgeiz abgeleitet, mit allen Mitteln die amorphe Masse der Nichtadligen, zu denen auch die Schauspieler zählten, hinter sich zu lassen und in die Schicht der Nobili von Venedig oder der Aristokratie in ganz Europa aufzusteigen? Hat ihm dieser veritable oder imaginäre Anspruch auf Adelszugehörigkeit die innere Legitimation verschafft, die Standesschranken zu überschreiten, wofür der von ihm selbst erfundene Adelstitel Chevalier de Seingalt ein Indiz sein könnte? Ist dieser verinnerlichte Aufstiegswille, der ihn immer wieder die Geselligkeit, wenn schon nicht Zugehörigkeit der Adelsgesellschaft Europas suchen ließ, sogar ein Teil der Motivation gewesen, durch die Länder des Kontinents zu reisen – als ein nicht nur geographischer Grenzgänger?

Die Unordnung oder auch nur Unklarheit seines Stammbaums, die ihm gewiss zur Kenntnis gelangt ist, hat er jedoch in seiner umfangreichen Lebensgeschichte allenfalls angedeutet, aber nie als tragische Ungerechtigkeit des Lebens empfunden. Denn als Grenzgänger des persönlichen Glücks war sein Wegweiser stets die sich selbst zubemessene Freiheit: «Der Mensch ist frei; doch er ist es nicht, wenn er nicht auch daran glaubt.»1 Diese Freiheit schloss das Abenteuer der Täuschung auf Gegenseitigkeit ein, zu der sich Mann und Frau zusammenfanden – «wenn die Liebe im Spiel ist».2 Und es kam zur Täuschung des Bräutigams oder Ehemanns, wenn es galt, einem illegitimen Kind eine reputierliche Abkunft zu verschaffen. Dafür hat Giacomo Casanova, um seine persönliche Freiheit zu wahren, auch in so manchem Stammbaum seiner Geliebten für Unordnung gesorgt.

1. Kindheit und Jugend

Familiärer Hintergrund

Genau acht Jahre und vier Monate war Giacomo Casanova alt, als seine Großmutter mütterlicherseits, Marzia Farussi, ihn von einer mysteriösen Krankheit heilte. Aus seiner Nase floss regelmäßig Blut, und sein Erinnerungsvermögen hatte sich seit seiner Geburt am 2. April 1725 nicht entwickelt. Die Großmutter, die ihn seit seiner Geburt an Stelle seiner Mutter aufzog, wählte den spiritistischen Weg – das Kind wurde auf die Insel Murano zu einer «Hexe» mit einem schwarzen Kater auf dem Arm gebracht, die es in eine Holztruhe sperrte. Die Enge sowie die auf die kleine Dunkelkammer niedergehenden Schläge lösten zwar Furcht und Schrecken bei dem Kind aus – wieder befreit aber war es nach kurzer Frist von seiner Krankheit geheilt. Erst jetzt konnte seine schulische Erziehung beginnen.

Diese Szene, die der alte Casanova an den Anfang seiner umfangreichen «Geschichte meines Lebens» stellte, hat er als pseudomedizinisches Spektakel respektvoll und ohne spöttisches Urteil beschrieben. Schließlich war es – nach Fehlschlägen der traditionellen Medizin – die mutige und wohl auch verzweifelte Tat jener Ersatzmutter gewesen, «deren Liebling ich war»,1 wie er nicht ohne Dankbarkeit in der späten Rückschau eingesteht.

Zu diesem Zeitpunkt hatte seine krankhafte Spätentwicklung ihn bereits von seinen Eltern entfernt, denn «mein Vater und meine Mutter sprachen nie mit mir»,2 nicht nur weil beide in Venedig auf der Bühne standen. Der Vater Gaetano Casanova, 1697 geboren, hatte – fasziniert und verführt von der Schauspielerin Fragoletta – sein Zuhause in Parma verlassen. «Die kleine Erdbeere», wie ihr Künstlername lautete, stellte eine feste Soubrettenrolle in der Commedia dell’Arte des 17. Jahrhunderts dar. Mit bürgerlichem Namen hieß Fragoletta Giovanna Balletti und war Prinzipalin einer Wandertruppe. Obwohl bereits 53 Jahre alt, zog sie Gaetano Casanova derart in ihren erotischen Bann, dass auch er Schauspieler und Tänzer wurde. Nachdem die Leidenschaft jedoch erloschen war, machte er sich nach Venedig auf, wo er Mitglied einer Theatertruppe wurde, die im Teatro San Samuele auftrat. Dort verliebte er sich, gleichsam über die Straße hinweg, in die Tochter des Schusters Geronimo Farussi und seiner Frau Marzia. Die beiden heirateten, und schon ein Jahr nach der Geburt Giacomos lockte ein Theaterengagement die Eltern nach London. Allerdings behielt das Ehepaar seinen Wohnsitz in Venedig – ein vierstöckiges Haus, das sogar einen kleinen Theatersaal aufwies.

Das Jahr 1733 brachte dem jungen Casanova nicht nur die Überwindung seiner Krankheit und den Beginn einer sich normal entfaltenden Schulbildung, sondern auch den frühen Tod seines Vaters – im August fand die mysteriöse Zeremonie in Murano statt, im Dezember starb der Vater, nur 36 Jahre alt. Gaetano Casanova dürfte nicht nur ein simpler Theaterartist gewesen sein, sondern darüber hinaus ein Mann mit naturwissenschaftlichen Ambitionen, berichtet sein Sohn doch, er sei «vom Publikum und vor allem vom Adel, der ihn über seinen Stand hinaus achtete, sowohl wegen seines Benehmens als auch wegen seiner physikalischen Kenntnisse betrauert»3 worden. Der Vater scheint auch – wahrscheinlich aufgrund einer Erbschaft – nicht ohne Vermögen gewesen zu sein, und das Streben nach der Achtung des Adels hat er gleichsam seinem Sohn vererbt.

Kurz vor seinem Tod hatte Gaetano Casanova aus Sorge um die Zukunft seiner Familie auch die drei Brüder des Adelsgeschlechts Grimani, zu denen ein freundschaftliches Verhältnis bestand, an sein Sterbebett gerufen, «um diesen nahezulegen, unsere Gönner zu werden».4 Hier begann die langjährige, bisweilen spannungsreiche und am Ende explosive Beziehung zu dem Geschlecht der Grimani, an deren Bühnen Vater und Mutter Casanova als Schauspieler aufgetreten waren.

Mit dem Tod des Vaters lockerten und lösten sich die familiären Bindungen zwischen Giacomo und seinen drei Brüdern. Der zwei Jahre jüngere Francesco wurde später ein europaweit renommierter Schlachtenmaler, und der 1730 zur Welt gekommene Giovanni Battista, der sich ebenfalls der Malerei zuwandte – zunächst studierte er bei dem Maler Anton Raphael Mengs, dann unterrichtete er die Malerin Angelika Kaufmann –, avancierte 1764 zum Direktor der Akademie der Künste in Dresden. Es war kaum zufällig die Stadt, in der seine Mutter die Höhepunkte ihrer Theaterkarriere erreichte und wo sie auch starb. Dem jüngsten Bruder Gaetano Alvisio, der 1734 geboren wurde, brachte Giacomo nur offene Verachtung entgegen und machte später sogar dessen Geliebte zu der seinigen.

Ähnlich fern stand er auch der Schwester Maria Magdalena (1732 geboren), die ihrer Muttter nach Dresden folgte und dort den Hofmusiker Peter August heiratete. Ihr Sohn Carlo Angiolini stand dem sterbenden Casanova in Dux zur Seite, und dessen Sohn Carlo wiederum verkaufte im Jahre 1821 das Originalmanuskript der «Geschichte meines Lebens» an den Verleger Friedrich Arnold Brockhaus. Das sechste Kind des Ehepaars Casanova, das 1731 geborene Mädchen Faustina, starb schon im Alter von fünf Jahren. Zeitlebens zeigte Casanova gegenüber den Mitgliedern seiner Familie, einschließlich seiner Mutter, eine auffällige Gleichgültigkeit – eine Distanz, die sich in seine generelle Haltung möglichst weit reichender Bindungslosigkeit gegenüber Frauen einfügte.

Ausbildung in Padua

Den Befreiungsprozess, der den jungen Casanova aus seinem frühpubertären Dämmerzustand herausführte, brachte ein Freund seines Vaters namens Giorgio Baffo in Gang – ein Patrizier und Dichter, der frivole Sujets in seinen Versen bevorzugte. Er besorgte die Diagnose eines renommierten Arztes, nach der Giacomo dickflüssiges Blut hatte und sein Körper dieses zudem übermäßig bildete. Ein Aufenthalt in Padua sollte die völlige Genesung und zugleich den Beginn einer ordentlichen Schulbildung bringen. Am 2. April, seinem neunten Geburtstag, reiste Casanova, begleitet von der Mutter und dem Abate Alvisio Grimani, auf dem Burchiello, einem Schiff mit kammerähnlichen Aufbauten, die Brenta stromaufwärts nach Padua. Dort wurde er in eine Pension gebracht, die mit halbwüchsigen Jungen überfüllt war und in der es von Wanzen und Flöhen nur so wimmelte. Bitter bilanzierte er: «So also entledigte man sich meiner Person.»5

Die Konfrontation mit der krassen Realität jener gesellschaftlichen Basis, in der um das Minimum des Lebensunterhalts mit einem Maximum an mitmenschlicher Brutalität gekämpft wurde, hat Casanova in dieser desaströsen Unterkunft in aller Härte erfahren und als Schock empfunden. Doch galt es, in einer Schule die elementaren Grundlagen der Bildung zu erwerben, nicht zuletzt das Lesen und Schreiben. Dazu diente die kleine Privatschule – nur dreißig Schüler – von Antonio Maria Gozzi, einem Pfarrer an der Kirche im nahen Cantarama, der offenbar gutmütig und glaubenssicher war.

Nach nur wenigen Monaten erreichte Casanova das Ziel der Grundausbildung, stieg zum Aufseher seiner Mitschüler auf und fand das Vertrauen des Doktor Gozzi. Er wurde sogar in dessen Haus aufgenommen, nachdem seine Klagebriefe über die schlechte Unterkunft die Großmutter als Retterin auf den Plan gerufen hatten. Im Haushalt seines Lehrers lebte er fast wie ein Familienmitglied, was sogar so weit ging, dass er «bei ihm (dem Pfarrer Gozzi) in seinem Bett schlafen könne, das sehr breit sei».6

Im familiären Umfeld des Doktor Gozzi nahm dessen erst dreizehnjährige Schwester Bettina, offensichtlich ein hübsches und temperamentvolles Mädchen, eine besondere Stellung ein, öffnete sie doch dem jungen Casanova erstmals die Tür zu jener Gefühlswelt, in der sich die beiden Geschlechter in immer neuen Varianten begegnen. Er hat im Rückblick eingestanden, dass sie es war, «die nach und nach die ersten Funken jener Leidenschaft in meinem Herzen entfachte, die in meinem späteren Leben vorherrschen sollte».7 Sie, die Ältere, führte ihn mit kundiger Hand zu jener Gefühlssteigerung und ihrem Gipfel, den er danach immer von Neuem suchen und später in seinen Memoiren mit einer Klarheit und Natürlichkeit beschreiben sollte, die frei von jeder detaillierten Schilderung des Sexuellen ist – ein kunstvoller Balanceakt der Diskretion. Das Mädchen, das weiße Strümpfe für ihn gestrickt hatte, wollte selbst die Anprobe vornehmen, weshalb seine angeblich schmutzigen Schenkel gewaschen werden mussten: «Bettina, die auf meinem Bett saß, trieb ihr Reinlichkeitsstreben zu weit, und ihr Vorwitz bereitete mir eine Wonne, die erst aufhörte, als sie unmöglich noch stärker werden konnte.»8

Damit war in dem jungen Casanova jenes männliche Verlangen freigesetzt, das ihn von nun an für sein ganzes Leben zum abenteuerlichen Eroberer der Frauen werden ließ. Bettina bereitete ihm allerdings auch die erste Niederlage auf diesem Weg; sie verweigerte sich ihm nämlich und wandte ihre Gunst einem anderen Pensionsgast im Haus des Doktor Gozzi zu, einem brutalen Bauerntölpel, den noch der alte Casanova so herabwürdigt, wie es die Eifersucht seiner jungen Jahre verlangte. Auch der Kampf um die Frau, listig oder handgreiflich geführt, kommt schon in der ersten Episode dieser Art voll zur Entfaltung: nächtliches Belauern, mitleidslose Prügelei, die ihn zum Opfer hatte, und allseitiges Verstecken der wahren Gefühle.

Das kapriziöse Mädchen steigerte ihre Verstellung bis zu furioser Teufelsbesessenheit, deren Heilung zwei kirchliche Exorzisten vergeblich versuchten. Casanova durchschaute zwar Bettinas Doppelspiel, entzog ihr aber seine Zuneigung trotzdem nicht. Schließlich geriet das Spiel außer Kontrolle und eskalierte in einer lebensgefährlichen Fieber- und Hauterkrankung, die ihm, da er das Mädchen mitpflegte, allerdings «acht oder zehn Pusteln [bescherte], von denen drei in meinem Gesicht unauslöschliche Spuren hinterlassen haben».9

Nach der Genesung des Mädchens und dem Ende aller Versteckspiele kam es zwischen beiden zu einem offenen Liebesbekenntnis. Aus Respekt vor ihrer weiblichen Ehre zögerte er jedoch, «die Blume zu pflücken, die das Schicksal, vom Vorurteil unterstützt, für die Ehe aufgespart hat».10 Der Verzicht, den ihm, wie er bedauert, die gesellschaftliche Konvention auferlegt hatte, verwehrte ihm die Erfüllung dieser Liebe und ihr das Glück, das sie in der Ehe mit einem Schuster nicht fand, der sie zudem der Armut auslieferte. Seine Rücksichtnahme hat Casanova im Rückblick in Zweifel gezogen: Gab es nicht ein höheres Recht der Gefühle, das die Konvention der geschlechtlichen Unberührtheit vor der Ehe in Frage stellte? In mehr als einem Fall hat er dies in seinem Leben bejaht.

Im Jahr 1738 kehrte Casanovas Mutter, die als Mitglied einer italienischen Theatertruppe in Sankt Petersburg aufgetreten war, nach Venedig zurück – die Zarin Anna Iwanowna, eine Nichte Peters des Großen, hatte das Programm der Truppe als nicht ausreichend unterhaltsam empfunden. Es war jedoch die Zeit, in der Venedig ganz Europa mit Theatertruppen der italienischen Komödie versorgte, und so erhielt die Zanetta umgehend ein Angebot des Kurfürsten August III. von Sachsen, der zugleich König von Polen war, das ein Engagement auf Lebenszeit einschloss. Da sich abzeichnete, dass ein Teil der Familie Casanova seinen Lebensmittelpunkt von Venedig nach Dresden verlagern würde, wurde der älteste Sohn gleichsam zu einem Abschiedsbesuch von Padua in die Lagunenstadt beordert. Dort verfügte die Mutter, dass Giacomo seine Studien in Padua fortsetzen und abschließen sollte, während sie ihren drittgeborenen Sohn Giovanni Battista mit nach Dresden nehmen wollte. Die Trennung von ihrem dreizehnjährigen Sohn dürfte ohne tragische Gefühle verlaufen sein.

Giacomo, so wurde bestimmt, sollte Advokat werden, was das Studium der Rechtswissenschaft, und zwar in Kombination mit der Theologie, einschloss. Dazu kehrte er für drei weitere Jahre nach Padua zurück und promovierte ebenso wie der Pfarrer Gozzi, in dessen Haus er weiterhin wohnte, zum Doktor beider Rechte (utriusque iuris). Das Thema seiner Dissertation in Zivilrecht behandelte Details des Testaments und dasjenige im Kirchenrecht die Frage, «ob die Juden neue Synagogen bauen können» («Utrum hebrei possint construere novas Synagogas»).11 Mit sechzehn Jahren hatte er diesen akademischen Grad erreicht und damit die Verspätung seiner ersten Jahre aufgeholt – in jener Epoche bildete eine Promotion in so jungen Jahren keine Ausnahme.

Glücklich war er freilich nicht, hatte er den Berufsweg zum Juristen doch nicht selbst gewählt, sondern vielmehr dem familiären Druck von Mutter und Großmutter sowie dem des Vormundes Alvisio Grimani nachgegeben, die verlangten, «daß ich mich weiterhin der Rechtswissenschaft widmen sollte, gegen die ich eine unüberwindliche Abneigung empfand».12 Der Beruf eines geistlichen Advokaten war jedoch auch deshalb ausgesucht worden, weil man bei ihm eine besondere «Gabe der Rede»13 festgestellt hatte. Dieses Urteil schien durchaus treffend, wie seine glamouröse Rhetorik in der Öffentlichkeit später ebenso bestätigte wie seine literarische Begabung, die sein Werk «Geschichte meines Lebens» überdeutlich dokumentiert.

Sein Interesse hatte der Medizin gegolten, in der er sich autodidaktisch mehr als amateurhafte Kenntnisse aneignete und diese in herausfordernden Situationen geschickt zur Anwendung brachte – meist mit finanziellen Vorteilen. Auch auf dem Karrierevorteil der Medizin vor der Jurisprudenz hat er später bestanden: «Ich wäre Arzt geworden, wo mit Scharlatanerie noch mehr zu erreichen ist als im Advokatenstand.»14 Treu geblieben ist er der Scharlatanerie, jener Intrigenkunst, die er perfektionierte und in der er es zu immensen Einkünften brachte.

Während des Studiums in Padua, das er im Alter von zwölf Jahren begonnen hatte, geriet auch er in die Versuchungen und Abgründe eines freizügigen Studentenlebens, das sich im Umfeld der Universität voll entfaltete. Diese hatte allerdings ihren hohen akademischen Rang, den sie zur Zeit Galileis besessen hatte, längst eingebüßt. Von Doktor Gozzi war ihm das Recht gewährt worden, allein und nach Belieben auszugehen, was er reichlich genutzt hatte und dabei in so manche Vergnügungsfalle geraten war, allerdings nicht in die Fänge der «berufsmäßigen Straßendirnen».15 Über seine abenteuerlustigen Studienkumpane jedoch bekam er Zugang zum Kartenspiel mit hohem Einsatz, eine Leidenschaft, die ihn wie die Liebe lebenslang begleiten sollte. Als ahnungsloser Anfänger wurde er schnell um das wenige Geld gebracht, das er besaß, und da er sich der suchtartigen Illusion hingab, das verlorene Geld mit Geld auf Ehrenwort zurückgewinnen zu können, geriet er immer tiefer in die Abhängigkeit seiner dubiosen Freunde: «Ich verkaufte oder verpfändete alles, was ich besaß, und machte Schulden, die ich nicht bezahlen konnte.»16

In seiner Not offenbarte er sich seiner Großmutter, die sofort nach Padua eilte, seine Schulden bezahlte und ihn mit nach Venedig nahm. Damit war auch der Abschied von Doktor Gozzi vollzogen, der seinem Zögling so manche Kenntnisse vermittelt hatte, darunter auch das Geigenspiel, das er schon bald für seinen Lebensunterhalt nutzen konnte. Zwar kehrte er zwei Jahre später noch einmal nach Padua zurück, um die Formalitäten seines Doktorats zu erledigen, aber in Venedig begann nun sein Berufsleben als Kleriker. Er wurde Giovanni Tosello zugeordnet, dem Pfarrer an der kleinen Kirche San Samuele, der Kirche, in der seine Eltern getraut und er selbst getauft worden war. Im Februar stellte man ihn dem Patriarchen von Venedig vor, der ihm eigenhändig die Tonsur schor und vier Monate später die vier niederen Weihen erteilte, womit der Abate Casanova geboren war.

Abate mit Ehrgeiz

Nun, wenigstens mit seinem Status eines Abate fest in das Sozialgefüge Venedigs integriert, konnte er in der Stadt ein unbekümmert angenehmes Leben beginnen, zumal ihm das mütterliche, nun nahezu leere Haus mit seinen üppigen Räumlichkeiten als sehr respektabler Wohnsitz zur Verfügung stand. Als Abate zwischen zukünftiger kirchlicher Karriere und gestundeter gesellschaftlicher Freiheit wandelnd, tauchte er in das flirrende Treiben des vergnügungsreichen Venedig ein, das die Adligen und Geldadligen sich erlaubten. Schnell machte sich der junge Abate, groß und stattlich gewachsen, dunkle Hautfarbe, üppiges Blondhaar an Stelle einer Perücke und lateinische Zitate seines Lieblingsdichters Horaz großzügig um sich streuend, in den oberen Gesellschaftskreisen beliebt und fand auch die gnädige Gunst hochgestellter Damen, deren Salons er mit geistvoller Konversation zu bereichern wusste.

In diesem Ambiente von Eleganz und Geist glaubte er nicht zu Unrecht, sein Auftreten mit erlesener, wenn nicht gar grell-modischer Kleidung auf das Niveau seiner Gastgeber heben zu dürfen oder gar zu müssen. Diesem Hang zu eleganter Garderobe, von parfümierter Frisur über hörbar an der Weste klimpernden Golduhren bis zu schwungvoll geschnittenen Beinkleidern und goldbetresstem Rock, sollte er, zumindest solange ihm dafür das Geld zur Verfügung stand, treu bleiben. Pfarrer Tosello jedoch missfiel eine derartige Aufmachung, und als Casanova auf dessen Ermahnungen, dem kirchlichen Stand mit bescheidener Kleidung gerecht zu werden, nur mit souveräner Rabulistik reagierte, schritt der Geistliche eines sehr frühen Morgens – Giacomo lag noch im Bett – zur Tat. Ein schneller und scharfer Schnitt quer über den Kopf von Ohr zu Ohr zerstörte seine stolze Haarpracht, noch bevor er richtig erwacht war. Sein Bruder Francesco, der im Nebenzimmer wach und untätig in seinem Bett lag und Zeuge dieser Überraschungsaktion wurde, weigerte sich, die Attacke zu verhindern. Selbst Träger einer Perücke, da es ihm an üppigem Haarwuchs fehlte, konnte er seine Missgunst gegen den älteren Bruder ausleben, zumal er, wie dieser bitter bilanziert, «zeitlebens neidisch war, es aber verstand, ich weiß nicht wie, Neid mit Freundschaft zu verquicken».17

Im ersten Zorn über den Gewaltakt des Pfarrers war Casanova entschlossen, eine Klage gegen den ihm vorgesetzten Geistlichen vor Gericht einzureichen, doch dann ergab sich eine Gelegenheit zur Rache. Es wurde nämlich ihm und nicht Tosello die Ehre zuteil, eine Festpredigt in dessen Kirche zu halten. Dem Pfarrer blieb nur die Bedingung, vorher den Text der Predigt kontrollieren zu dürfen und seine Zustimmung davon abhängig zu machen. Es kam wie es kommen musste: Der junge Abate, der während seiner Studienzeit zu einem leidenschaftlichen Anhänger der antiken Dichter Roms geworden war, hatte in den Mittelpunkt ein Zitat seines Lieblingsdichters Horaz gestellt: «Ploravere suis non respondere favorem speratum meritis» («Sie beklagten sich bitter, daß die erhoffte Gunst nicht ihren Verdiensten entspreche»),18 womit er den Undank des Menschengeschlechts gegenüber den Gaben Gottes zum Ausdruck bringen wollte. Tosello verweigerte die Freigabe, woraufhin Casanova seinen Unmut in die Salons der feinen Gesellschaft trug, wo ihm allerdings nur halb Genugtuung zuteilwurde. Vielmehr musste er auch hören, dass Horaz «sehr kluge Sachen gesagt habe, jedoch ein großer Wüstling gewesen sei».19

Nachdem – so der Kompromiss – das Zitat des heidnischen Poeten durch das eines heiligen Kirchenvaters ersetzt worden war, wobei keine Rücksicht darauf genommen wurde, ob es in den Zusammenhang des unveränderten Predigttextes passte oder nicht, konnte Casanova die Kanzel der Kirche San Samuele besteigen. Sein in den feinen Kreisen Venedigs erprobtes Redetalent ließ ihn nicht im Stich. Er hatte Erfolg, man sparte nicht mit Beifall, und seine Eitelkeit wurde durch die hohe Summe im Beutel des Sakristans zufriedengestellt. In dem Beutel fanden sich indes nicht nur reichlich Münzen, sondern auch «ein paar Liebesbriefchen».20 Daran dürfte sich der alte Casanova gern erinnert haben, wobei man an dieser Stelle seiner so umfangreichen Rückschau auf den verräterischen Hinweis stößt, dass er sein literarisches Selbstbildnis zwar nicht frei von düsteren Flecken malte, dabei jedoch eine Auswahl zu seinen Gunsten traf. Von einem der anonymen Liebesbriefchen glaubte er, die Absenderin erkannt zu haben, und wurde tätig – ein Vorgehen, das ihn «einen Fehler begehen ließ, den ich dem Leser ersparen möchte».21 Es dürfte kaum zu seiner Ehre gereicht haben.

Nun schien sich die Berufsperspektive eines grandiosen Kanzelredners weit zu öffnen, und Casanova überließ sich einer übertriebenen Selbstsicherheit. Für die zweite Predigt vernachlässigte er die Vorbereitung und erlaubte sich sogar, kurz vor deren Beginn an einer üppigen Mittagstafel teilzunehmen, die so ausgedehnt war, dass ein Geistlicher erscheinen musste, um ihn an seinen nahen Auftritt zu erinnern. Dann nahm das Missgeschick seinen Lauf: Auf der Kanzel fehlten ihm alsbald die Worte, er versprach sich und wusste nicht weiter. Einige Gläubige gingen, andere lachten, und er selbst, die Katastrophe vor Augen, flüchtete sich in einen Sturz auf den Boden der Kanzel. Sein Leben lang erhielt er sich eine gewisse Vagheit über diesen blamablen Vorfall, an der er, um Nachsicht bittend, den Leser beteiligt: «Ich habe nie genau gewußt, ob ich nur so tat, als fiele ich in Ohnmacht, oder ob ich tatsächlich das Bewußtsein verlor.»22 In jedem Fall zog er eine eindeutige Bilanz: «Predigen kam für mich nicht mehr in Frage.»23

Das spannungsreiche Verhältnis zu Tosello hinderte Casanova nicht daran, die Reize von Angela, der Nichte des Pfarrers, zu entdecken und ihr seine Liebe zu gestehen. Das Mädchen, das – sogar einer Ehe zustimmend – bei der Arbeit am Stickrahmen ihrem Anbeter lauschte, wollte jedoch ihre Jungfräulichkeit nicht vor der Heirat preisgeben und war zudem auch nicht bereit, ihm, wie Bettina, wenigstens im Vorspiel entgegenzukommen. Er schmachtete vergeblich, und die Einladung der Contessa di Montereale, den Sommer auf ihrem Landgut Pasiano in erlesener Gesellschaft zu verbringen, dürfte für ihn eine wahre Befreiung gewesen sein.

Dort ergab sich jedoch die dritte Variante jenes Verzichts, den Casanova einem jungfräulichen Mädchen entgegenbrachte. Die Begegnung mit Lucia, der Tochter des Gutsverwalters, einem Naturkind von verführerischer Offenheit, steigerte schnell die gemeinsamen Gefühle zunehmender Zärtlichkeit. Aber auch diesmal zögerte er aus Respekt vor der kirchlich geforderten Unschuld, was er alsbald bedauerte: «Ich tat nicht den letzten Schritt, gerade weil sie mir nicht den geringsten Widerstand entgegensetzte. Das war meine Schwäche.»24 Auch Lucia war, wie er voll Trauer ein Jahr später feststellen musste, in die Hände eines groben Verführers gefallen, der sie ins Unglück stürzte. Dabei muss die Frage offenbleiben, was denn aus ihr und Casanova geworden wäre, resultierte seine Zurückhaltung doch, wie er selbstkritisch festhält, aus «einer panischen Angst vor den möglichen Folgen für mein zukünftiges Leben».25

Zurück in Venedig bei Angela an ihrem Stickrahmen, deren abweisende Haltung ungebrochen war, nahm Casanova an ihrer Seite zwei Freundinnen wahr, die er in seiner blinden Verliebtheit vorher nicht näher betrachtet hatte. Beeindruckt von der bisher übersehenen Schönheit der beiden Schwestern Martina und Nanette, schritt er zu ihrer Verführung, wobei die Verführung, die die beiden ebenfalls noch jungfräulichen Mädchen an ihm vollzogen, kaum geringer war. Von Liebesbriefen über ein Diner mit Zypernwein bis zu anschließenden Küssen ging alles seinen natürlichen Gang. Zu dritt gemeinsam im Bett verlor auch Casanova seine männliche Unschuld und erlernte zugleich die Maxime seiner Verführungskunst, dass es leichter sei, zwei Frauen als eine zu erobern, da die eine «meine Liebkosungen geduldet und dadurch ihre Schwester zur Nachahmung ermuntert hatte».26

Der Abate Casanova, von stattlicher Erscheinung und bis an die Grenze der Taktlosigkeit ein unbekümmerter Causeur, fand Zutritt zu so mancher Adelsfamilie Venedigs. Bei einer Einwohnerzahl von 150.000 betrug der Anteil der Nobili etwas über zwei Prozent, also etwa 3500 Personen, deren Namen im «Goldenen Buch» eingeschrieben waren und die eine Kaste für sich bildeten. Zu dieser Oligarchie zählte der Senator Alvise Gasparo Malipiero, dessen Familie zwei Dogen gestellt hatte und hohes Ansehen genoss – sein Reichtum erstrahlte in der Pracht des Palazzo Malipiero am Campo San Samuele. Pfarrer Tosello, der den Senator gut kannte, hatte Malipiero den jungen Casanova vorgestellt, und der Senator, der glaubte, früh die Talente von Jugendlichen entdecken zu können, hatte ihm und zugleich der jungen Teresa Imer, der Tochter des renommierten Schauspielers Giuseppe Imer, sowie einer Ballettschülerin namens Gardela sein Haus geöffnet.

Die freizügige Einladung an die Tafel des Senators schloss das beliebige Verweilen in seinem Palazzo ein, auch wenn der betagte Herr, der zugleich ein weise verzichtender Verehrer junger Mädchen war, sich nach dem Mittagsmahl dem Schlaf der Siesta überließ. Umso unbekümmerter konnten im Nebenraum Teresa und Giacomo ihre heitere Konversation fortsetzen – bis zu dem Grade, dass «in unserer arglosen Fröhlichkeit uns die Lust ankam, den Unterschied unserer leiblichen Beschaffenheit zu vergleichen. Wir waren gerade im spannendsten Augenblick unserer Prüfung, als ein heftiger Stockhieb auf meinen Hals niedersauste.»27 So blieb nur die Flucht, und es folgte das Verbot, den Palazzo Malipiero je wieder zu betreten. Damit wurde dem jungen Casanova zum ersten Mal die Aufnahme in jene von ihm so erstrebte Gesellschaftsschicht des Adels verwehrt, die seit Jahrhunderten die Geschicke Venedigs gestaltete.

Die aristokratische Republik

Diese exklusive Schicht der Nobili basierte auf der Staatsform der Republik, die es im damaligen Europa nur zweimal gab: einmal die Oligarchie der Aristokraten in Venedig, zum anderen die Oligarchie erfolgreicher Kaufleute in der Republik der Vereinigten Niederlande, die den Rang eines Adligen nicht kannte. Ihren Aufstieg verdankte die Republik Venedig einem Adel, der in krassem Gegensatz zum Feudaladel in Frankreich oder England stand. Der Edelmann der zentraleuropäischen Monarchie war nur zum Waffendienst verpflichtet, lebte von den Einkünften seines Grundbesitzes und durfte keiner wirtschaftlichen oder gar handwerklichen Tätigkeit nachgehen. Dagegen entwickelte der Adel Venedigs eine risikoreiche und hochprofitable Handelsaktivität, die die «Serenissima» vom 12. bis zum 16. Jahrhundert zu einer europäischen Großmacht aufsteigen ließ. Merkantiler Expansionsdrang und militärische Machtentfaltung hatten die einst vor den Hunnen und Langobarden vom Festland auf die sumpfigen Inseln geflüchteten Veneter zur dominierenden Handelsmacht im gesamten Mittelmeerraum werden lassen.

Auch hier war der Ausgangspunkt dieser gloriosen Entwicklung ein kleiner Ort, der langsam zusammenwachsende Rialto, um den sich eine Vielzahl kleiner Inseln gruppierte. Zunächst in der Abhängigkeit von Byzanz, wurde im Jahr 764 von der örtlichen Bevölkerung erstmals ein Dux von Venetien als höchster Beamter gewählt; ab 1172 war dies allerdings allein der wohlhabenden Oberschicht vorbehalten, den Nobili, deren Zahl anfangs nur vierzig Personen aufwies. Früh wandelte sich der Name Dux in der venezianischen Mundart zu Doge. Zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 828, hatte der Doge Justinian bereits in Alexandria die Gebeine des heiligen Markus geraubt und in seinem Amtshaus just an der Stelle versteckt, an der heute der Markusdom steht. Es galt, den lokalen Schutzpatron, den heiligen Theodor, durch den Evangelisten Markus zu ersetzen; denn dem stetig wachsenden Machtanspruch sollte eine möglichst große religiöse Legitimation verschafft werden. Damit stieg Venedig nicht zuletzt zum Ausgangspunkt der Kreuzzüge ins Heilige Land auf, die Kreuzritter wurden gewinnreich – nicht nur mit Schiffen – militärisch ausgestattet.

Am Ersten Kreuzzug nahmen die Venezianer sogar selbst aktiv teil, sie eroberten Haifa und nahmen 1104 Akkon in Besitz. Genau ein Jahrhundert später eroberte und plünderte das Heer der Kreuzritter Konstantinopel. Den Löwenanteil des immensen Reichtums dieser Metropole konnten die Venezianer als Kriegsbeute an sich reißen, und der Doge Dandola, dessen Nachkomme im Leben Casanovas eine größere Rolle spielen sollte, gestaltete sogar die dortigen Machtverhältnisse neu. So wurde Graf Balduin von Flandern zum lateinischen Kaiser erhoben und in der Hagia Sophia gekrönt. Das Reich, das einst Venedig in seiner Abhängigkeit hatte emporkommen lassen, versank in Armut. Die Venezianer sicherten sich drei Achtel des Landbesitzes von Konstantinopel, zudem das alleinige Handelsmonopol im östlichen Mittelmeer und eine hohe Summe als Kriegsentschädigung. Jahrelang transportierten venezianische Schiffe die Kostbarkeiten Konstantinopels in die Lagunenstadt – als sichtbares Symbol ihrer Macht auch die vier Bronzerosse, die Kaiser Konstantin der Große am Hippodrom hatte aufstellen lassen. Die Bronzen stehen heute über der Vorhalle des Doms von San Marco. Es war der beutereichste Kriegszug Venedigs in seiner Geschichte.

Die Stadt war damit zur Großmacht aufgestiegen und betrieb eine intensive Kolonialpolitik bis hin zur Krim, Handelsgeschäfte sogar bis nach Mittelasien. Parallel dazu wurde rigoros das gegenüberliegende Festland, die Terra ferma, erobert, und um 1400 kam es zur Unterwerfung Paduas; dies war der Beginn eines grundlegenden Wandels. Venedig war nun zwar zur Landmacht geworden, zugleich jedoch begann sein Niedergang als Seemacht. In den Jahren 1497 bis 1499 umsegelte Vasco da Gama Afrika und eröffnete den direkten Seeweg von Portugal nach Indien. Zuvor schon, 1492, hatte Christoph Columbus auf der Suche nach Indien Amerika entdeckt. Die Folge war, dass sich die Handelswege zum Atlantik hin verlagerten und die «Serenissima» ihren Rang als dominierende Handelsmacht Europas verlor. Nachdem die Türken 1453 Konstantinopel erobert hatten und zum neuen Gegner Venedigs im Mittelmeer aufgestiegen waren, gingen zudem nach und nach die Kolonien verloren: erst Zypern, dann Kreta und schließlich Dalmatien. So bedeutete der grandiose Sieg der christlichen Flotte unter Don Juan de Austria über die Türken in der Seeschlacht von Lepanto 1571 nur ein letztes Aufbäumen. Immerhin war das Arsenal Venedigs in der Lage gewesen, in nur zwei Monaten hundert Galeeren für die christliche Armada zu bauen.

Parallel zu der Ausdehnung auf die Terra ferma wandelte sich die Struktur der oligarchischen Führungsschicht: Waren es vorher Reeder und Kaufleute, die sich nicht scheuten, über Jahre bei persönlicher Abwesenheit von der Stadt in fernen Regionen ihre Geschäfte zu betreiben, übernahmen nun bürokratische Funktionsträger der städtischen Magistratur die Regierungsverantwortung. Dieser Mangel an wirtschaftlicher Vitalität ging einher mit der Verlagerung des Lebenszentrums der reichen Oligarchen auf das nahe Festland, wo Andrea Palladio ihnen private Prachtbauten errichtete. Deshalb stagnierte die Zahl der Einwohner Venedigs seit dem 16. Jahrhundert und erfuhr bis zum Ende der Republik im Jahr 1797 keine Erhöhung, während die Städte auf dem Festland ansteigende Bevölkerungszahlen aufwiesen. Entsprechend kam es im 18. Jahrhundert zu einem Autoritäts- und Prestigeverlust des Stadt-Staates auch auf internationaler Ebene, zumal seit den letzten Türkenkriegen ein Großteil der Flotte demobilisiert worden war. Die Staatskasse war nicht länger in der Lage, größere militärische Aktionen zu finanzieren, da die in die Ämter drängenden Adligen zusätzlich hohe Kosten verursachten.

Über Jahrhunderte hatte es Venedig verstanden, sich über die Zuwahl neuer Mitglieder in den «Großen Rat» – die letzte und höchste Instanz der Republik – zu erneuern und finanziell zu verstärken. Die Aufnahme eines weiteren Geschlechts, das zu Reichtum und Ansehen gelangt war, war mit der Zahlung einer hohen Summe bis zu einem Betrag von 100.000 Gulden verbunden. 1704 und 1716 fanden die letzten Zuwahlen (Aggregazione) statt: Unter den Gewählten waren zum Beispiel die Bagnioli, die ihr Vermögen mit großen Druckereien erworben hatten, und die Grassi, die am Canal Grande den letzten prächtigen Palast errichteten, bevor die Lagunenstadt mit dem Einmarsch der französischen Truppen ihre staatliche Unabhängigkeit verlor. Doch die Attraktivität, Mitglied des «Großen Rats» zu werden, nahm stetig ab.

Die aristokratische Republik, inzwischen zur ältesten Staatsform Europas geworden, war in ihren Strukturen erstarrt. Neben dem «Großen Rat», in dem die wichtigsten Entscheidungen getroffen wurden, gab es den dem höchsten Wahlgremium sowie der Administration zuarbeitenden Senat mit etwa dreihundert Mitgliedern. Die exekutive Spitze bildete der «Rat der Zehn», dessen Mitglieder in engen Zeiträumen wechselten. Darunter waren die beiden besonders einflussreichen Staatsinquisitoren, als deren Opfer sich Casanova kurz danach fühlte und deren Spitzel er viel später zu werden bereit war.

Schon der ständige Wechsel der Mitglieder des «Rats der Zehn» gründete auf dem Argwohn der republikanischen Aristokraten, irgendeine Machtfülle entstehen zu lassen, die zur Usurpation des Staates führen könnte. Dasselbe galt für den Dogen, der keine ausländischen Diplomaten empfangen und keinen gewichtigen Administrationsakt vollziehen konnte, ohne dass Mitglieder des «Rats der Zehn» anwesend und beteiligt waren. Dennoch verfügte er über beträchtliche Autorität, war er doch gleichsam die Verkörperung der «Serenissima», was etwa einschloss, dass er einmal im Jahr am Himmelfahrtstag vom Prachtschiff Bucintoro einen Ring in die Lagune werfen durfte – die feierliche Vermählung Venedigs mit dem Meer. Bevor der 120. und letzte Doge Ludovico Manin, dessen Familie erst 1651 in das «Goldene Buch» eingeschrieben worden war, 1797 sein Amt niederlegte, erblühte die Lagunenstadt zu einer von kultureller Opulenz und verschwenderischem Luxus dominierten Metropole, die ganz Europa in ihren Bann zog, vergleichbar etwa der Belle Époque in Paris ein Jahrhundert später. Es war ein glanzvoller Niedergang, der starke Persönlichkeiten in fast allen Künsten zur vollen Entfaltung brachte: den Maler Canaletto, dessen kristalline Klarheit seinen Gemälden von zahlreichen Großstädten Europas eine metaphysische Reinheit verschaffte, seinen Kollegen Francesco Guardi, der von denselben Städten eine realistische Ansicht vermittelte, oder Vater Giambattista und Sohn Giovanni Battista Tiepolo, die es zu Auftragsarbeiten von Paris bis Würzburg trieb – sie alle trugen den Ruf Venedigs weit über die Grenzen Italiens hinaus. Es war deshalb ein symptomatischer Zufall, dass Casanovas Bruder Francesco gerade in seinen Jugendjahren bei Guardi einquartiert war und später zu einem gesuchten Schlachtenmaler aufstieg, dessen Renommé das seines älteren Bruders weit übertraf.

Theater und Musiktheater gelangten zu Glanzleistungen, nicht zuletzt nachdem Claudio Monteverdi mit «Orfeo» beide zur Oper vereinigt hatte. 1613 wurde er zum Kapellmeister am Markusdom von Venedig berufen und brachte dort die kirchliche Chormusik zu besonderer Blüte. Es war nicht allein ein ästhetisches Vergnügen, das reiche Adlige wie die Grimani sich verschafften, indem sie Theater- und Opernbühnen erbauen ließen und Schauspielertruppen engagierten, es war vor allem auch der wirtschaftliche Gewinn, der bei erfolgreichen Aufführungen lockte und den eigenen Reichtum steigern konnte. Antonio Vivaldi war im nahen Mestre geboren, Händel, Mozart und Gluck kamen in die Lagunenstadt wie später Richard Wagner. Mit volksnahen Komödien wetteiferten die Theaterautoren Carlo Goldini und Carlo Gozzi, hinzu kam Pietro Chiari, dessen Feindschaft sich Casanova in dem Maße zuzog, dass dieser von ihm als krasse Karikatur des jungen Lebemanns skizziert wurde. Später in Wien und Prag begegnete er dem Mozart-Librettisten Lorenzo Da Ponte, der, ebenfalls aus Venedig stammend, in seinen Memoiren auch kein schmeichelhaftes Porträt Casanovas zeichnete. Und schließlich war es das Theater in der Lagunenstadt, das seiner Mutter eine glanzvolle Karriere ermöglicht hatte: von Venedig über London und Sankt Petersburg bis nach Dresden. In seinen späten Jahren, auf der fast verzweifelten Suche, sich in seiner Heimat eine finanzielle Basis für seinen Lebensunterhalt zu schaffen, versuchte Casanova ebenfalls mit dem Theater Geld zu verdienen, als Impresario einer Schauspielertruppe wie auch als Kritiker mit einem eigenen Theaterjournal – beides vergeblich.

Feste und Kurtisanen

Casanovas frühe Jahre in der Lagunenstadt gehörten seiner fast unbegrenzten Lebensfreude, welcher die Stadt mit immer neuen Verführungen entgegenkam. Der Karneval, der fünf Monate dauerte und ein spielerisch-erotisches Verstecken und den Sprung über die Standesgrenzen erlaubte, bot mit seinem Maskenwechsel auch ein Vagabundieren durch ganz andere Identitäten. Dieses Jonglieren mit Varianten der eigenen Existenz fand vor allem im Ridotto statt, einem Zentrum des Glücksspiels, das der Patrizier Marco Dandola 1638 in seinem eigenen Palazzo errichtet hatte. Alle Spieler waren verpflichtet, eine Maske zu tragen, nur die Bankhalter, die Adlige sein mussten, blieben unmaskiert, zudem in ihrer Amtstracht gekleidet: rote oder schwarze Robe. Sein Leben lang wurde Casanova von diesem Ort und dem Glücksspiel geradezu magisch angezogen. Immer wieder gewann und verlor er hohe Summen. Diese Stätte, an der sich die Spieler bis zum Einsatz ihrer wirtschaftlichen Existenz dem Glück oder dem Falschspiel aussetzten, wurde 1774 geschlossen, eine Maßnahme, die dazu diente, weitere Patrizier vor dem Ruin zu bewahren.

Zum nahezu permanenten Festtaumel, der Venedig im letzten Jahrhundert seiner staatlichen Souveränität erfasst hatte, gehörte der Kult um die Kurtisanen. Schon 1580 hatte Michel de Montaigne auf der traditionellen Kavaliersreise durch Italien über einen Katalog der renommiertesten «Damen von Venedig» verfügt, der nicht weniger als 150 Adressen aufwies. Ihre Garderobe erreichte mühelos einen Grad an Luxus, den selbst die Gemahlinnen der reichen Patrizier sich nicht erlauben konnten, und auch der Grad ihrer Bildung überstieg nicht selten den der verheirateten Adelsdamen. So war Montaigne erstaunt, von der seinerzeit berühmtesten Kurtisane, Veronica Franca, ein Exemplar ihrer gesammelten Gedichte durch Boten übermittelt zu erhalten. Er dankte dem Überbringer mit zwei Talern und wich der Einladung aus, nicht ohne später ein gewisses Bedauern zu äußern, «die Gesetze des Ehestandes strenger gehalten zu haben, als ich es versprochen und gehofft hatte».28

Kaum überraschend war es deshalb, dass der sechzehn Jahre alte Casanova der achtzehnjährigen Giulietta vorgestellt wurde, deren Schönheit und Luxus in Venedig Aufsehen erregten, auch weil schon ein spektakulärer Aufstieg hinter ihr lag. Ein Marchese Sanvitale aus Parma hatte nicht weniger als hunderttausend Taler für ihre Gunst aufgewendet, obgleich sie nur die Tochter eines Fleckenreinigers war und deshalb «Cavamachie», Fleckenreinigerin, genannte wurde. Bald jedoch bevorzugte sie den Namen Giulietta und wechselte zu einem Juden, der sie reichlich mit Diamanten ausstattete. In Wien, wo sie als Schauspielerin mittleren Talents ihre körperliche Ansehnlichkeit zusätzlich mit kulturellem Ansehen bis zur Kultfigur zu steigern verstand, erfuhr sie sogar die höchste Auszeichnung, die Kaiserin Maria Theresia in solchen Fällen zu vergeben hatte – die Ausweisung. Ein Graf Spada brachte sie nach Venedig zurück, wo Casanova sie, ihre Lippen, Zähne, Haut, ihren Busen und manches mehr in so kritischen Augenschein nahm, dass seine Schätzung ihres Wertes weit geringer ausfiel als die des Marchese Sanvitale: «Ich hätte nicht eine einzige Zechine gegeben.»29

Obgleich dieses Urteil, das er sehr freizügig und wenig galant in den feinen Salons der Stadt zum Besten gab, ihr natürlich zu Ohren gekommen war, bat sie ihn trotzdem wenig später, für ein Fest über den Saal im Haus seiner Mutter verfügen zu können, was er geschmeichelt gewährte. Das Fest erreichte seinen furiosen Höhepunkt, als Giulietta auf die Idee kam, mit Casanova die Kleidung zu tauschen und damit bei ihren Gästen einen Überraschungseffekt zu erzielen. Das gemeinsame Auskleiden im Nebenraum geriet fast zum gegenseitigen Entkleiden, die weitere Annäherung blieb Casanova indes versagt, auch wenn die Kurtisane sich vor dem Festpublikum dem unvermeidlichen Verdacht eines Seitensprungs ausgesetzt sah, was sie als Wirkung offensichtlich nicht ausreichend bedacht hatte und bedauerte.

Als Casanova, der wegen dieses Verdachts allseits bewundert wurde und dies stumm als Triumph genoss, beim Rücktausch der Kleidung mit der schönen Giulietta den Verdacht in die Tat umsetzen wollte, markierte deren Hand einen derart roten Fleck auf seiner Wange, dass nun er vor den Festgästen als Verlierer dastand – zu ihrem höheren Ruhm und zum Vergnügen aller Anwesenden. Krasse Komödien wurden seinerzeit nicht nur von Goldoni auf den Bühnen Venedigs präsentiert, auch Casanova hat im fernen und stillen Dux mit der Erinnerung an die heiter-hitzigen Eskapaden seiner Jugend sein Blut noch einmal in Wallung gebracht und sich dabei wohl ein wenig der burlesken Stilmittel Goldonis bedient.

Bald konnte er sich mit dramaturgischem Vergnügen eine weitere komödiantische Szenerie aufbauen, obgleich der Anlass ihn eher betrübt haben dürfte. Es war der Tod der Großmutter, die ihn sehr geliebt und aus dem krankhaften Dämmerzutand seiner frühen Jahre befreit hatte. Die Mutter, die inzwischen in Warschau zu einem anerkannten Mitglied des Theaterensembles aufgestiegen war, sah ihre schauspielerische Zukunft nicht länger in Venedig und gab dem Abate Grimani, der die Rolle eines Schutzpatrons für die Familie Casanova übernommen hatte, den Auftrag, das große Haus, in dem ihre Kinder lebten, aufzugeben und dessen Möbel zu verkaufen. Nur hatte der älteste Sohn bereits den größten Teil des Mobiliars einschließlich der Teppiche und des Porzellans verkauft und den Ertrag in seinen Lebensstil investiert, der, besonders was seine prätentiöse Kleidung betraf, von einigem Aufwand war. Er begründete diese eigenmächtige Bereicherung mit dem Anspruch auf das Erbe seines Vaters, über das nur er und nicht seine Mutter frei verfügen könne – den Anteil seiner Geschwister zog er besser gar nicht in Erwägung.

Der Abate Grimani, über das egoistische Agieren Casanovas aufgebracht, ließ das Haus durch seinen Beauftragten namens Antoni Lucio Razzetta versiegeln, der dem selbstherrlichen Vermarkter des elterlichen Hausstandes streng entgegentrat. Das reichte für einen abgründigen Hass, den Casanova in subtiler Rache auszuleben gedachte. Doch trug Grimani dem ungezügelten Temperament des jungen Mannes schnell Rechnung: Um ihn unter Kontrolle zu bringen, unterwarf er ihn der kirchlichen Aufsicht. Casanova wurde in das Priesterseminar San Cipriano auf der Insel Murano gesteckt, wo er für diverse Streiche sorgte, nicht zuletzt für den, dass er des Nachts in das Bett eines befreundeten Seminaristen wechselte. Es dürfte eine harmlose Begegnung gewesen sein, die aber, da streng verboten, als homosexuelle Eskapade geahndet werden musste – mit dem erwünschten Rauswurf aus der ehrwürdigen Lehranstalt.

Doch kaum in Freiheit, sah sich Casanova auf der Piazetta von San Marco von robusten Gardisten umringt und aufgefordert, unauffällig in eine Gondel zu steigen und sich der Überfahrt zum Castel Sant’Andrea am Ausgang der Lagune zum offenen Meer nicht zu verweigern. Auf der Festungsinsel in eine Art Ehrenhaft genommen, die ihm allerlei Scherze mit den dort stationierten Söldnern der Republik gestattete, erlebte er nicht nur das Liebesglück mit einer schönen Griechin, sondern auch zum ersten Mal das Liebesmissgeschick einer Geschlechtskrankheit. Diese musste in mehreren Wochen mit Spagyrie, einem alchemistischen Heilmittel gegen venerische Krankheiten, auskuriert werden und hatte den zusätzlichen Nachteil, den zu einem Besuch herbeigeeilten Schwestern Martina und Nanetta nicht mit der von ihnen ersehnten Zärtlichkeit begegnen zu können; mühsam versteckte er sich hinter dem Vorwand, es bestehe Gefahr, entdeckt zu werden.

Den theatralischen Höhepunkt, auf den Casanova offensichtlich sein Leben lang stolz war, bildete ein raffinierter Racheakt gegen Razzetta. Eine Beinverstauchung simulierend, um vorgetäuschte Magenkrämpfe ergänzt, die den Festungsarzt herbeizwangen, stieg er um Mitternacht heimlich aus dem Fenster seiner Kammer in eine Gondel, die ihn unbehelligt nach Venedig brachte. Er erreichte Razetta, der in sein Haus heimkehren wollte, vor dessen Haustür und ließ einen Knüppel auf seinen Kopf niedersausen. Zur Verdunkelung seiner Tat schlug er auch auf den Arm eines Nachbarn ein, der mit einer Laterne zur Hilfe herbeigeeilt war, und beförderte zusätzlich mit einem Stoß sein Opfer in den nahen Kanal. Unbemerkt gelangte er in der Gondel zurück auf die Festungsinsel und in sein Bett. Damit hatte er sich ein lupenreines Alibi verschafft, fanden die Bewohner von Sant’Andrea ihn doch am nächsten Morgen weiterhin bettlägerig und über heftige Schmerzen klagend vor. Ganz Venedig sprach von dem Vorfall und seinem angeblichen Helden, der selbst in seiner Jahrzehnte späteren Bewertung nicht den geringsten Gedanken darauf verschwendete, er könnte seine Rache vielleicht unrechtmäßig oder auch nur unverhältnismäßig gestaltet haben. Dem herbeigeeilten Helfer war «die Hand, mit der er die Laterne hielt, gebrochen … und Razzetta hatte nur die Nase eingeschlagen, drei Zähne verloren und Quetschungen am rechten Arm».30

Eine neue Aufgabe

Es schien an der Zeit, den jungen Casanova, der offensichtlich in Venedig dem destruktiven Nichtstun ausgeliefert war, einer sinnvollen Zukunftsgestaltung zuzuführen. Dafür hatte die Mutter im fernen Warschau schon den Anstoß gegeben. In ihrem gesellschaftlichen Umfeld, nicht zuletzt in der Entourage der polnischen Königin Maria Josepha, der Gemahlin von August III., war sie auf einen Mönch des Minimenordens namens Bernardo de Bernardis gestoßen, dem sie die klerikale Laufbahn ihres Sohnes und ihre eigene Unfähigkeit, weiterhin für seinen Lebensunterhalt aufzukommen, schilderte. Der geachtete Bettelmönch versprach, Casanova wie seinen Sohn zu betreuen und zu fördern, wies aber darauf hin, dazu nur in der Lage zu sein, wenn ihm in Italien ein Bistum zufallen würde. Der Einfluss der Zanetta war so groß, dass die polnische Königin ihrer Tochter Maria Amalia Walburga, der Königin von Neapel, eine entsprechende Epistel schrieb, die bei Papst Benedikt XIV. erwirkte, dass der ambitionierte Bettelmönch zum Bischof von Martirano ernannt wurde, einer im südlichen Italien nahe Cosenza gelegenen Pfründe. Ein halbes Jahr später sollte der inzwischen zum Bischof ernannte Mönch auf der Durchreise, so der Plan der Mutter, ihren Sohn in Venedig treffen und mit in den Süden nehmen.

Casanova sah nun endlich eine berufliche Karriere vor sich, obgleich die Zanetta, von Abate Grimani gewiss über sein turbulentes Treiben in Venedig informiert, zumindest den Nebengedanken gehabt haben dürfte, ihn von den zahlreichen Verführungen der Lagunenstadt fernzuhalten. Trotzdem konnte sie auf die enthusiastische Zustimmung ihres Sohnes rechnen, der den «Weg zu den höchsten Würden der Kirche»31 offen sah und auch erwartete, «in zwanzig oder dreißig Jahren mindestens als Bischof»32 etabliert zu sein. In der Hoffnung, dass «das große Glück»33 auf ihn warte, nahm er umgehend in der Vorfreude auf die Reise in den Süden Italiens von seiner Heimatstadt Abschied: «Lebe wohl, Venedig!»34

Die Wartezeit vertrieb sich der lebenslustige Abate Casanova in den Armen der ihm in hingebungsvoller Liebe zugewandten Schwestern Martina und Nanetta. Abate Grimani, stets in der freiwilligen Pflicht, für die Kinder der Familie Casanova Sorge zu tragen, quartierte den ältesten Sohn in jenes Haus ein, in dem auch die «Tintoretta» von ihm untergebracht worden war, trat sie doch als Primaballerina in einem der Theater der Grimani auf. Ihr Künstlername leitete sich aus dem Beruf ihres Vaters, eines Färbers («tintore»), ab. Als Kurtisane des Fürsten Karl Friedrich von Waldeck verstand sie es, ihre Schönheit gleichermaßen auf den Theaterbrettern wie in den Armen ihres Gönners zu vermarkten. Ihr machte Casanova formvollendet seine Aufwartung, was ihm den Zutritt zu den Empfängen in ihrem Salon verschaffte. Dort vermochte er jedoch nicht recht zu reüssieren, denn «sie sprach mit mir Französisch, das ich nicht verstand, und ich bat sie, doch in unserer Muttersprache zu reden. Sie war sehr erstaunt darüber, daß ich das Französische nicht beherrschte, und meinte mit enttäuschter Miene, dann würde ich in ihrem Haus keine gute Figur machen, weil sie nur Ausländer empfange. Ich versprach, es zu lernen.»35 Sie wies ihm den Weg über Venedig und Italien hinaus, dem er später willig folgen sollte – bis zu der sprachlichen Fähigkeit, seine «Geschichte meines Lebens» in Französisch zu verfassen, der lingua franca Europas bis zur Französischen Revolution.

Als sich der verheißungsvoll angekündigte Bischof von Martirano der Lagunenstadt näherte, erachtete es der Abate Grimani als wenig schicklich, wenn der hochrangige Kirchenmann seinen Schutzbefohlenen im Haus einer Kurtisane anträfe. Ein erneuter Umzug und das einem Examen gleichende Verhör durch den inzwischen eingetroffenen Bischof machten Casanova nicht die geringste Mühe. Trennungsschmerz stellte sich nicht ein, als es endlich galt, Venedig hinter sich zu lassen: «In meinem Herzen spürte ich keinerlei Bedauern über all das, was ich aufgab, wenn ich meine Heimatstadt verließ.»36

Diese Unabhängigkeit, sich ohne Mühe von fast jedem Ort lösen zu können, verschaffte ihm als Reisendem eine souveräne Beweglichkeit. Auch die Trennung von den beiden Schwestern Martina und Nanetta vollzog er nicht mit Bedauern, sondern in Dankbarkeit, hatte er in der Begegnung mit diesen beiden jungen Frauen doch jenes Glück gefunden, das nicht zu steigern war und trotzdem nicht dauern konnte: «Diese Liebe, die meine erste war …, war vollkommen glücklich, niemals durch irgendein Zerwürfnis gestört oder durch den geringsten Eigennutz getrübt. Wir hatten alle drei oft das Bedürfnis, unsere Herzen zur ewigen Vorsehung zu erheben und ihr für den unmittelbaren Schutz zu danken.»37

Den Augenblick der Trennung hat Casanova meist ohne Trauer durchlebt. Schließlich hatte ihn der Senator Malipiero, bevor es zum Eklat in dessen Haus kam, mit stoischen Maximen versorgt, von denen er behauptet, sie im Glück wie im Unglück lebenslang beachtet zu haben: «sequere Deum (Folge dem Gott)» und «fata viam inveniunt (Das Schicksal findet den Weg)».38 Er wahrte damit die Freiheit, dem wechselvollen Schicksal stets freiwillig zu folgen.