Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

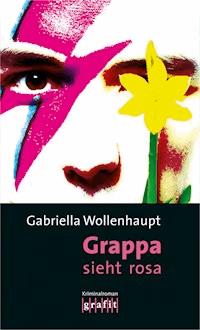

- Herausgeber: GRAFIT

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Maria Grappa

- Sprache: Deutsch

Bierstadt arbeitet an dem Image einer weltoffenen und toleranten Metropole. So kommt es nicht von ungefähr, dass der russische Agrarminister nach seinem Coming-out ausgerechnet das Herz Westfalens als Ziel seiner Flucht wählt. Hier will er nun seinem zwanzigjährigen Lebensgefährten das Jawort geben. Mitten in die Vorbereitungen des international beachteten Ereignisses platzt die Meldung über einen grausamen Mord: Das Opfer, Skandalreporter Felix Mohr, war berüchtigt für seine homophoben Artikel und wusste offensichtlich von einem Anschlag auf die bevorstehende Hochzeit. Zu ihrer großen Überraschung erfährt Maria Grappa, dass Felix Mohr selbst schwul war. Georg Baum, ein Mitbegründer der ›Klemmschwestern‹ führt die Journalistin in die Szene ein - und Grappa erfährt Dinge, die sie nicht für möglich gehalten hätte …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Gabriella Wollenhaupt

Grappa sieht rosa

Kriminalroman

© 2014 by GRAFIT Verlag GmbH

Chemnitzer Str.31, D-44139 Dortmund

Internet: http://www.grafit.de

E-Mail: [email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

Umschlagfoto: Jo. Sephine / Photocase.com

eBook-Produktion: CPI books GmbH, Leck

Die Autorin

Gabriella Wollenhaupt, Jahrgang 1952, arbeitet als Fernsehredakteurin in Dortmund. Ihre freche Polizeireporterin Maria Grappa hatte 1993 ihren ersten Auftritt. Mit Grappa sieht rosa stellt sie zum vierundzwanzigsten Mal ihre Schlagfertigkeit unter Beweis.

Die Personen

Schischi Baum

hat das Glück gefunden

Jonas Beck

ruht vollkommen in sich

Carsten »Bärchen« Biber

macht seinen Job

Florin Demut

hat kein engelhaftes Wesen

Maria Grappa

wird nicht lesbisch

Tobias Großebohm

mag russische Bären

Simon Harras

hasst alles, was rosa ist

Kevin

möchte etwas lernen

Friedemann Kleist

springt über seinen Schatten

Kati Komba

singt lustige Lieder

Felix Mohr

bekommt seine Strafe

Gundi Mohr

hat den Teufel im Leib

Wayne Pöppelbaum

wundert sich nicht mehr

Ottmar Santana

muss viel ertragen

Sarah, Stella, Susi

arbeiten gern am Strand

Jewgeni Schmattkow

lässt sich austricksen

Anneliese Schmitz

ändert ihre Backform

Berthold Schnack

bekommt Todesangst

Margarete Wurbel-Simonis

probt den Aufstand

Tadle nichts Menschliches. Alles ist gut, nur nicht überall, nur nicht immer, nur nicht für alle.

Novalis (1772–1801), deutscher Dichter

Beim Militär verliehen sie mir einen Orden, weil ich zwei Männer tötete, und entließen mich, weil ich einen liebte.

Tod durch Ertrinken

Felix Mohr war nicht beliebt in der Stadt. Die Artikel und Kommentare, die er über politische und soziale Themen verfasste, enthielten immer einen Schuss Zynismus und Häme – gespickt mit Vorurteilen und Klischees. Besonders dann, wenn es gegen Ausländer, Frauen, Schwule und Arbeitslose ging. Seiner Meinung nach war jeder Mensch seines Glückes Schmied, und wenn es in seiner Esse nicht so richtig glühen wollte, war der Schmied eben dumm, feige, unfähig oder faul.

»Jetzt brauchen wir seine Schmierereien wenigstens nicht mehr zu lesen«, stellte ich fest, als ich von seinem plötzlichen Tod erfuhr.

»Schon richtig, aber so hätte er ja auch nicht sterben müssen«, wandte Wayne Pöppelbaum ein.

Wir befanden uns in der Kaffeeküche des Bierstädter Tageblattes, in der neuerdings eine moderne Kaffeemaschine und eine nagelneue Mikrowelle glänzten.

»Was weißt du denn?«, fragte ich und drückte den Knopf für den Milchkaffee. Die Maschine verhinderte die Antwort, denn das Mahlwerk zerkleinerte lautstark die Bohnen.

Als die Milch in den Becher floss, sagte Wayne: »Er ist ertrunken.«

»Wie das?«, fragte ich. »Er wurde doch in einer Wohnung gefunden – so stand es im Polizeibericht. Auf einem Bett. Oder lag er tot in der Wanne?«

Mein Lieblingsfotograf und Gefährte bei so mancher Recherche schnappte mir den Milchkaffee weg. »Danke, Grappa.«

Er schlürfte den Schaum. »Ich hab da was läuten hören.«

Läuten hören – das bedeutete, dass er sich in den Polizeifunk eingeklinkt oder seine Quellen bei den Ermittlungsbehörden angezapft hatte.

Ich betätigte die Maschine erneut und drückte auf die Espresso-Taste – das ging schneller.

»Der oder die Täter haben ihm eine Flüssigkeit mit einem Trichter in den Körper gefüllt, und zwar so viel, dass er ertrunken ist.«

»Das ist nicht gerade schön.« Mir wurde schummrig.

»Und: Die Wohnung, in der er lag, war nicht die, in der er gemeldet war.« Pöppelbaum schaute auf die Uhr. »Komm, Grappa! Wir müssen in die Konferenz.«

Ich nahm meine Tasse und folgte ihm.

Die Redaktionskonferenz gehörte zum morgendlichen Ritual eines jeden Arbeitstages. Dabei wurden die anliegenden Aufgaben verteilt und um die besten Themen gestritten. Die Kollegen sammelten Ideen und zogen kräftig über die her, die gerade nicht anwesend waren.

Obwohl es keine Sitzordnung gab, platzierten sich die Mitglieder der Boygroup des Chefredakteurs Berthold Schnack stets direkt in seiner Nähe. Ich hatte in meinem Berufsleben gelernt, den Feind im Auge zu behalten, und setzte mich ihm gegenüber, am liebsten mit dem Rücken zu einer Wand ohne Tür. Die Sekretärinnen Susi, Stella und Sarah wählten die vom Chef am weitesten entfernten Stühle, sodass Schnack sie nicht beobachten konnte, wenn sie bei inhaltlichen Diskussionen Blümchen malten oder mit dem Smartphone spielten.

Heute war ein guter Tag. Schnack war seit Tagen euphorisch, denn Bierstadt bereitete ein Großereignis vor und mein Chef war ins städtische Vorbereitungsgremium berufen worden. Bei dem Großereignis handelte es sich um eine Hochzeit, die internationale Aufmerksamkeit auf sich zog. Der russische Agrarminister Jewgeni Schmattkow hatte sich als schwul geoutet und war unmittelbar danach aus Moskau geflüchtet. Als Putin ihn aus der Regierung schmiss, war er schon jenseits der Grenze. Dass er ausgerechnet Bierstadt seine neue Wahlheimat nannte, lag am Objekt der Begierde des Russen. Das war zwanzig Jahre alt, hieß Tobias Großebohm und jobbte als Tierpfleger im Bierstädter Zoo.

Für Hochzeiten war ich nicht zuständig. Als Blaulicht-Reporterin des Tageblattes beschäftigte ich mich mit Mord, Totschlag, Amoklauf und Gewalttaten en gros und en détail. Sollte dieser Russe doch heiraten, wen er wollte.

Bei Berthold Schnack jedoch war das Thema ganz vorn auf die Prioritätenliste gerückt. Und auch das städtische Presseamt sah die Chance, Bierstadt als weltoffene und tolerante Metropole international bekannt zu machen.

»Ich werde heute mit der Vorberichterstattung zur Hochzeit beginnen«, kündigte Schnack an. »Die Homestorys des Paares, die Geschichte einer ungewöhnlichen Liebe, die von der Gesellschaft verächtlich gemacht und bekämpft wird.«

»Ungewöhnlich?«, fragte ich. »Ich dachte, Schwulsein sei inzwischen normaler als das Normale.«

»Nicht in Russland«, gab Schnack zurück. »Die Verfolgung von Homosexuellen in Russland hat ja eine traurige Tradition, die von Putin neuerdings wiederbelebt wird. Da müssen wir gegensteuern.«

»Aber jetzt ist dieser Schmattkow ja hier in unserer toleranten Republik«, stellte ich fest.

»Ja. Aber tolerant sind eben nur die westlichen Staaten. In manchen Ländern werden Schwule und Lesben immer noch gefoltert und getötet«, krähte Kollege Carsten ›Bärchen‹ Biber.

»Ist klar, Carsten.« Ich musste gähnen. »Auch wir lesen Zeitungen und tummeln uns bei Facebook.«

»Ich finde es bemerkenswert, dass sich unser Blatt neuerdings so für Schwule einsetzt«, mischte sich die Kulturredakteurin Margarete Wurbel-Simonis ein.

»Warum sollten wir das nicht tun?«, fragte Schnack.

»Weil Sie, Herr Kollege, uns ständig daran erinnern, dass das Tageblatt eine Familienzeitung mit christlicher Prägung ist. Und schwule Ehen entsprechen ja wohl kaum einem christlichen Weltbild.«

»Sie irren sich. Die Kirche hat sich inzwischen weiterentwickelt, Frau Dr.Wurbel-Simonis«, entgegnete Schnack mit hochrotem Kopf.

»Das sehe ich komplett anders«, widersprach Wurbel.

»Ich auch«, sprang ich ihr bei. »Die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in katholischen Kinderheimen kam nur auf Druck der Öffentlichkeit zustande.«

»Der neue Papst hat schon einiges zu homosexuellen Partnerschaften gesagt«, wandte Schnack ein. »Die Entwicklungen schreiten eben langsam voran. Unsere Zeitung jedenfalls wird diese Tendenz vollinhaltlich unterstützen.«

»Es wäre schön, wenn sich diese Toleranz unseres Blattes auch auf andere Gebiete erstrecken würde.« Wurbelchen legte ihren Köder aus.

»Und an was denken Sie konkret, Frau Kollegin?«, schnappte Schnack zu.

»Meine Serie über experimentelle Lichtkunst in der Region wurde von Ihnen abgelehnt, weil das Thema nicht massenkompatibel sei«, antwortete die Kulturredakteurin prompt.

»Ist es ja auch nicht.«

»Aber schwule Hochzeiten sind es, ja?«, schnippte sie.

Eins musste man Wurbelchen lassen: Sie kämpfte unermüdlich für ihre Themen, auch wenn sie sich regelmäßig verbale Ohrfeigen einfing.

»Ich will ja nur Toleranz auf allen Gebieten«, fuhr sie fort. »In dieser Redaktion bestimmt nur der Chef, was läuft. Und zwar völlig subjektiv! Und das alles nur, weil Sie selbst schwul sind, Herr Schnack. Normal ist das nicht!«

Wow, das war ein Frontalangriff!

Schnacks Gesichtsfarbe änderte sich, die Kollegen hielten vor Spannung den Atem an und sogar die drei Grazien aus dem Sekretariat waren plötzlich im Hier und Jetzt.

»Meine sexuelle Präferenz steht nicht zur Debatte«, entgegnete Schnack. »Mich interessieren allein die journalistischen Kriterien.«

Er hielt sich tapfer.

»Was ist schon normal?«, fragte ich. »Jeder soll im Bett machen, was er will, solange ich nicht zusehen oder mitmachen muss.«

»Diese Hochzeit ist ein gesellschaftlich relevantes Ereignis. Basta!«, beendete Schnack das Thema. »Hat sonst noch jemand etwas Substanzielles zur Unterhaltung beizutragen?«

»Wir haben einen Toten«, meldete ich mich. »Den Kollegen Felix Mohr. Die Polizei geht von Mord aus.«

»Ein Kollege?«, fragte Schnack. »Aus der Region?«

»Ja, er schrieb hauptsächlich Artikel in Online-Zeitungen über gesellschaftliche Belange.«

»Jetzt weiß ich, wen Sie meinen, Frau Kollegin. Aber sind das mehr als zwanzig Zeilen auf der Eins?«

»Ja. Der Mann ist auf besonders bestialische Weise getötet worden.«

Schwule Pasta und geschüttelter Tamile

Schnack ließ mich machen. Ich durchforstete zunächst Mohrs journalistisches Oeuvre. Das war mager, dafür aber eindeutig. Der Mann fühlte sich – freundlich ausgedrückt – einem konservativen Menschenbild verpflichtet. Er polemisierte gegen Schwule und Lesben, war fremdenfeindlich und auf eine merkwürdig altertümliche Art christlich.

Auf Kritik an seinen Sichtweisen reagierte er zynisch und aggressiv.

In einem Artikel kritisierte er die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes gegen den rumänischen Fußballverein Steaua Bukarest, der gegen die Anti-Diskriminierungs-Richtlinie der EU verstoßen hatte.

Der Besitzer des Vereins, ein nationalistischer Politiker namens Becali, hatte gesagt, dass er keine schwulen Spieler in dem Verein dulde, und war von dem Gericht gescholten worden.

In anderen Artikeln begrüßte Mohr die Äußerung des Chefs eines italienischen Pastakonzerns namens Barilla, der sich in einem Interview stark dagegen ausgesprochen hatte, mit Schwulen und Lesben für seine Soßen Werbung zu machen: Wenn das den Homosexuellen nicht gefällt, dann sollen sie eben eine andere Pasta essen. Mohr zeigte Verständnis für Russland, das die öffentliche Diskussion über Homosexualität unter Strafe gestellt hatte. Zum Schutz der Kinder.

Ich suchte im Netz nach seinem Foto und fand ein Porträtbild. Mohr war ein fülliger älterer Mann mit verschwommenen Gesichtszügen, kurzem grauen Haar und fliehendem Kinn.

Polizeilich gemeldet war er in einer Altbauwohnung im Bierstädter Kreuzviertel. Dort lebten Akademiker, Künstler, Studenten. Tolerantes Flair mit einem gewissen Anspruch. Eher kein Ort für einen Schreiberling, der aus seiner Abneigung gegen Minderheiten keinen Hehl machte und keine Provokation ausließ.

Wir mussten das Haus nicht lange suchen, denn vor dem Altbau mit Erkern und Stuckverzierungen parkten zwei Polizeiwagen.

»Schütteln wir die Nachbarn, Grappa«, schlug Pöppelbaum vor. »So, wie der geschrieben hat, konnten ihn bestimmt viele Leute total gut leiden.«

»Dann lass uns da anfangen.« Ich deutete auf eine Trinkhalle, die sich im Erdgeschoss des Nebenhauses befand. »Bessere Beobachter als Kioskbesitzer gibt es nicht.«

Leider ein Trugschluss, denn der Inhaber war ein Tamile mit nur rudimentären Deutschkenntnissen, doch er erkannte Mohr auf dem Foto, das ich ihm zeigte. Er erinnerte sich, dass Mohr ab und zu Zigaretten und Bier gekauft hatte.

Nebenan wurde die Haustür geöffnet und zwei Kriminalbeamte mit Kisten erschienen. Aktenordner, andere Papiere und ein Laptop. Die beiden Kripos erkannten uns und grüßten.

»Guten Tag, die Herren«, strahlte ich. »Wie läuft es denn so?«

»Prima. Den Rest erfahren Sie von der Pressestelle. Sie wissen das doch, Frau Grappa.«

»Ich vergesse es manchmal, wenn ich unsere Exekutive so emsig bei der Arbeit sehe.« Ich warf einen kurzen Blick auf Wayne, der schon fleißig knipste.

Die Beamten zuckten nicht, verstauten die Kisten im Auto und ließen den Motor an.

Wir warteten, bis die Polizei außer Sichtweite war, und gingen zu dem Haus. Prima, die Tür ließ sich aufdrücken.

»Dann mal los«, meinte ich und hoffte, dass Mohr nicht direkt unter dem Dach wohnte.

Wayne stapfte voran und hatte schnell einen Vorsprung. Treppensteigen war nicht mein Ding. Für einen winzigen Moment dachte ich daran, künftig Sport zu treiben, verwarf den Gedanken aber wieder.

Mohrs Wohnung lag in der dritten Etage und war amtlich versiegelt. In der Tür befand sich ein kleines Fenster mit einer halb heruntergerissenen Gardine. Ich schaute durch die Lücke und sah einen kahlen Flur, an dessen Ende sich eine Zimmertür befand. Das war nicht viel. Wayne fotografierte die Polizeibänder und knipste auch durchs Fenster.

»Dann lass uns mal die Runde machen«, meinte ich und klingelte direkt gegenüber.

Nach einer Weile öffnete ein mittelalter Mann mit Rastalocken. Er konnte noch nicht lange wach sein, das Sandmännchen schaute ihm noch aus den Augen. Aus der Wohnung zog Mief in den Flur.

»Ihr Nachbar ist ermordet worden«, begann ich. »Wie war er denn so?«

Der Rasta entblößte große Zähne und hustete gotterbärmlich.

Finale Raucherlunge, dachte ich und wich zurück.

»Wer sind Sie denn überhaupt?«, keuchte er.

»Presse. Tageblatt, die freundliche Familienzeitung«, lächelte Wayne.

»Wir interessieren uns für den Mord an Ihrem Nachbarn«, wiederholte ich. »Wie war der Herr Mohr denn so?«

»Null Ahnung«, nuschelte der Nachbar. »Der war ja den ganzen Tach nich da, seitdem seine Frau die Biege gemacht hat.«

Frau? Wayne und ich sahen uns an. »Er war verheiratet?«

»Ja. Er nannte sie ›meine Frau‹.«

»Seit wann ist die Gattin denn weg?«, setzte ich nach.

»Seit Weihnachten.«

»Wissen Sie, wohin?«

»Bin ich die Auskunft?«

»Nein, nur ein freundlicher Nachbar.« Ich schaute auf das Namensschild unter der Klingel: Ottmar Santana, Musiker. Darunter ein weiteres Schild mit dem Namen Krumbiegel.

»Aha. Ein Künstler. Sind Sie mit Carlos Santana verwandt?«

»Santana ist mein Künstlername. Ist aber im Pass eingetragen. Ich bin das Saxofon bei All inclusive.«

»Und wer ist Krumbiegel?«, fragte ich.

»Das bin auch ich. Die Steuerbehörden und die Ämter mögen diesen Namen lieber.« Ottmar Krumbiegel gähnte mit offenem Mund.

»Verstehe.« Das Gespräch bewegte sich auf eine Sackgasse zu. Doch Wayne riss es raus.

»All inclusive ist eine tolle Band«, strahlte er. »Hattet ihr nicht neulich einen Gig im Galgenstrick?«

Der Rasta blühte auf. »Genau. Wollt ihr nicht reinkommen?«

Na also, ging doch.

Wir folgten Santana in ein großes Zimmer, dessen Einrichtung zu ihm passte. Antikmöbel kombiniert mit grellbunten Gartenstühlen aus Plastik, ein Riesenbett mit bestickten Kissen und überall leere Flaschen neben vollen Aschenbechern. Ich rümpfte die Nase.

»Ich lass mal Luft rein«, meinte Ottmar und riss ein Fenster auf. »So besser?«

Ich nickte.

»Setzt euch. Wollt ihr ’n Tee? Hab grad frischen da.«

»Klar.«

Wir zogen zwei Hocker an den Tisch.

Er schob ab und ich schaute nach den Details der Bude. Auf dem Tisch lag eine Mappe. Ich öffnete sie: Kontoauszüge, Künstlerverträge, Rechnungen. An der Wand Fotos. Ottmar Santana und Band, Ottmar Santana in jungen Jahren ohne Rastas, der kleine Ottmar mit Mama und Schwester und noch ein Bild, das Santana als jungen Mann zeigte. An seiner Seite lächelte ein Junge in die Kamera.

Geschirr klapperte, er kehrte zurück. »Rotbusch«, sagte er und stellte drei chinesische Schälchen ab.

»Warum ist die Frau Mohr denn weg?«, fragte ich.

Santana ging zum Bett, nahm ein geblümtes Kissen, warf es auf den Boden und setzte sich darauf.

»Das war so. Ich geh abends aus dem Haus zum Konzert und komm im Morgengrauen wieder. Tagsüber schlafe ich – mit Ohrstöpseln. Ich sehe und kenne hier fast keinen. Deshalb kann ich auch nicht viel sagen.«

Er nahm einen Schluck Tee.

»Und sonst?« Seine Langsamkeit machte mich ungeduldig.

Santana setzte erst mal die Tasse ab. »Also. Kurz vor Weihnachten kam ich gegen drei Uhr morgens nach Hause. Ich war ziemlich abgefüllt und hatte auch das eine oder andere Tütchen gequalmt. Da saß sie vor der Tür.«

»Wer? Frau Mohr?«

»Ja. Er hatte sie ausgesperrt. Und sie wusste nicht, wohin. Sie lehnte im Türrahmen und war völlig verfroren. Ich ballerte an Mohrs Tür, doch nix. Dann hab ich die Gundi reingelassen.«

Gundi, notierte ich im Geiste. »Und weiter?«

»Das Bett ist ja groß genug«, antwortete Santana. »Sie hat da gepennt, und das war’s.«

»Hat sie nicht erzählt, was vorgefallen war?«

»Streit mit ihrem Mann. Ich hab ihr noch Frühstück gemacht und sie ist wieder rüber. Ich bin in der Tür stehen geblieben, um zu gucken, wie er drauf war. Aber es war alles okay. Er bedankte sich und redete sich irgendwie raus, dass so was ja in allen Ehen vorkäme, und so ’n Schrott.«

»Hast du Frau Mohr später noch mal gesprochen?«

»Nee. Bloß kurz gesehen. Sie saß neben ihm im Auto. Wie gesagt, das war kurz vor Weihnachten. Seither ist sie nicht mehr aufgetaucht.«

Fünf Monate, dachte ich. Wir mussten Gundi Mohr finden.

»Fällt dir sonst noch was ein?«

Ottmar Santana erhob sich, ging zu einem Bücherregal und griff nach einer Blechdose. Er stellte sie direkt vor mich. »Guck da mal rein.«

Ich öffnete die Büchse. Sie enthielt einen Schlüssel, der mit einem Plastikanhänger versehen war. Auf dem Schild war klar und deutlich ein Name zu lesen: Mohr.

»Woher hast du den?«

»Den fand ich nach Weihnachten in meinem Briefkasten. So, wie er da liegt.«

»Was bedeutet das?«, sinnierte ich.

»Ich hab keinen Schimmer«, antwortete Santana. »Vielleicht hat sich die Frau im Briefkasten geirrt, als sie abgehauen ist. Unsere Briefkästen liegen direkt nebeneinander. Was soll ich mit dem Schlüssel anfangen?«

»Hast du das alles auch der Polizei erzählt?«

Ottmar Santana schüttelte den Kopf. »Warum sollte ich? Den Bullen geh ich lieber aus dem Weg. Die machen verdammt schlechtes Karma.«

»Aber der Schlüssel könnte eine wichtige Rolle spielen.«

Santana krabbelte in seinen Locken. »Bin ich der Diener der Polizei?«

»Und warum erzählst du es uns?«, fragte Wayne.

»Weil wir so nette Menschen sind«, beantwortete ich die Frage. »Danke jedenfalls. Ich werde dir die Bullen, soweit möglich, auch in Zukunft vom Hals halten. Und den Schlüssel nehme ich mit.«

Santana widersprach nicht. Als die Tür hinter uns ins Schloss gefallen war, blieb ich stehen und starrte die Wohnungstür gegenüber an.

»Lass es, Grappa!«, sagte Wayne.

»Warum denn?«

»Wir machen uns strafbar, und das weiß du auch.«

»Ich will ja nur probieren, ob der Schlüssel passt«, behauptete ich.

»Ja, klar.«

Vorsichtig versuchte ich, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Doch Fehlanzeige, nicht einen Millimeter schob sich das Teil in die Öffnung.

»Mist!«, entfuhr es mir. »Es wäre ja auch zu schön gewesen.«

Wir klingelten noch an anderen Wohnungstüren, doch angeblich kannte niemand Mohr und seine Frau näher.

»Lass uns in den Keller gehen«, schlug ich vor. »Vielleicht finden wir da den Raum zum Schlüssel.«

Aber auch dort hatten wir keinen Erfolg. Die Kellertüren waren mit einfachen Vorhängeschlössern gesichert. Der Schlüssel passte zu keinem.

»Wir müssen Mohrs Frau finden«, meinte ich, als wir im Auto saßen.

»Das kann ja nicht so schwer sein«, glaubte Wayne und tippte auf seinem Smartphone herum, um Sekunden später festzustellen: »Eine Gundi gibt es nicht.«

»Versuch es mal mit Gundula«, riet ich.

»Da find ich auch nichts«, resignierte er frustriert.

Schwedentrunk – reloaded

In der Redaktion erwarteten mich die Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft sowie Schnacks Notiz, dass er mir vierzig Zeilen zugeteilt hatte.

Die Polizei gab das Obduktionsergebnis bekannt. Mohr war tatsächlich ertrunken oder noch schlimmer: Seine inneren Organe waren durch den Druck der Flüssigkeit, die man ihm eingeflößt hatte, geplatzt. Aus welchen Bestandteilen sich die Flüssigkeit zusammensetzte, wurde noch nicht verraten, die Untersuchungen dauerten an, so hieß es.

Ich kannte diese Todesart aus dem Geschichtsunterricht als Schwedentrunk. Im Dreißigjährigen Krieg hatten schwedische Soldaten ihre Feinde mit dieser Methode gefoltert. Große Mengen Jauche oder Urin wurden über einen Eimer oder Trichter in den Mund eingeführt. Neben dem Ekel entstanden starke Magen- und Bauchschmerzen und Erstickungsängste. Oft bekamen die Gequälten eine Lungenentzündung, die schließlich zum Tod führte.

Solche Details konnte ich unseren Lesern nicht zumuten.

Die Ermittlungsbehörden suchen Zeugen, die den Geschädigten kurz vor der Tat gesehen haben oder Angaben zu den möglichen Tätern oder Motiven machen können,

las ich weiter.

Die Polizei tappte also noch im Dunkeln oder tat zumindest so. Denn noch etwas war bekannt: In Mohrs Blut waren Rückstände von Amylnitrit gefunden worden, eine Droge, die die sexuelle Lust steigern sollte.

Ich schaute auf die Uhr – und begann in die Tasten zu hauen.

GRAUSAMER TOD EINES JOURNALISTEN

titelte ich.

Er hatte eine spitze Feder und nicht allen gefielen seine Artikel: Felix M. (49), freier Journalist, wurde tot in einer Wohnung gefunden, die offensichtlich nicht seine eigene war – gefoltert und ermordet. Die Hintergründe sind noch unklar – auch, wie Felix M. in die Wohnung gelangt ist. Recherchierte er eine Geschichte? Ist er in eine Falle gelockt worden? Hat er sich mit den falschen Leuten angelegt?

Nachforschungen unserer Zeitung im Umfeld des Toten ergaben, dass Felix M. vor fünf Monaten von seiner Frau verlassen wurde und seitdem allein lebte. Er galt als menschenscheu und ungesellig.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Journalisten in den letzten Wochen gesehen oder gesprochen haben und Angaben zu den Hintergründen der Tat machen können.

Ich gab noch einen kurzen Überblick über die Themen, zu denen Felix Mohr zuletzt veröffentlicht hatte – und sie gereichten ihm nicht zur Ehre. Er hatte wöchentlich mehrmals für die Online-Zeitung Zechenkönige Kommentare und sogenannte Zwischenrufe verfasst und sich dabei seinen Lieblingsthemen Schwulenhass, Frauenverachtung und Ausländerfeindlichkeit gewidmet. Seine Rechtschreib- und Grammatikkenntnisse wiesen – erst recht für einen Journalisten – übelste Defizite auf: Er benutzte seid und seit falsch, verwechselte dass und das und wusste nicht, wann es als hieß und nicht wie. All das war natürlich immer noch keine Rechtfertigung für seinen gewaltsamen Tod, aber ein Zwangskurs Deutsche Sprache hätte ihm gutgetan.

Mohrs Porträt, Pöppelbaums Fotos vom Haus, davor der Polizeiwagen und schließlich der Schuss durch das Türfenster machten den Artikel komplett.

Schnack segnete die Sache ab und ich packte meine Tasche. Auf dem Schreibtisch lag der Schlüssel mit dem Mohr-Anhänger. Ich montierte das Schild ab und hängte den Schlüssel an meinen Bund. Dann verließ ich die Redaktion.

Auf dem Weg zum Parkplatz begegnete mir Margarete Wurbel-Simonis. Sie hatte noch einen Abendtermin: ein Konzert.

»Die Alpensinfonie von Richard Strauß. Wollen Sie mit?«, fragte sie. »Eine Bekannte hat mich versetzt. Ich hab zwei Pressekarten.«

»Seh ich so aus, als ob ich auf Walzer stehe?«, fragte ich – verblüfft von der unerwarteten Offerte.

»Der mit den Walzern heißt Johann Strauß«, meinte sie, maliziös lächelnd. »Die Alpensinfonie hat mit Walzer so viel zu tun wie Mord mit Mandelhörnchen.«

Ich schaute an mir herab. Schwarze Hose, flache Treter, Schlabbershirt, kein Schmuck.

Wurbelchen dagegen wartete mit der zweireihigen Perlenkette, einem schillernden Brokat-Blazer und halbhohen Pumps auf.

»Die Zeiten, in denen man sich für einen Konzertbesuch ins kleine Schwarze klemmte, sind vorbei«, sagte sie, meine Gedanken erahnend.

»Sind Sie sich sicher, dass Sie mich mitnehmen wollen?«, zweifelte ich.

»Warum denn nicht? Musische Bildung schadet niemandem. Noch nicht mal Ihnen.« Sie hatte tatsächlich den Schalk im Nacken.

»Na, na! Als Kind hab ich ganz possierlich Blockflöte gespielt!«

»Dann kann ja nichts schiefgehen«, lächelte sie.

Sonnenaufgang mit Versöhnung

Ich studierte die Erläuterungen im Programmheft:

Ein Wanderer bricht vor Sonnenaufgang in die Alpen auf. Nächtlicher Nebel umfängt ihn. Die Sonne erscheint hinter den Gipfeln und bricht mit ungeheurer Kraft in den neuen Tag.

Mich schauderte es. Zu der Musik entstand in meinem Kopf ein Film.

Nein, das hier hatte mit dem Walzerkönig nichts zu tun. Der Komponist ließ die Sonne wirklich hinter den Bergen aufgehen!

Und dann:

Moosige Auen, grüne Blumenwiesen, Weiden mit Kühen und klingenden Herdenglocken, funkelnde Wasserfälle und schließlich ein heraufziehendes Gewitter. Die schwüle Stille entlädt sich. Der Wanderer sucht Schutz in einer Hütte und flüchtet ins Tal zurück. Entspannung, Hoffnung, Ruhe.

»Und? Wie hat es Ihnen gefallen?«, fragte Wurbel, als der Applaus verklungen war.

»Das war sehr schön«, gab ich zu. »Strauß hat die Natur mit Musik gemalt.«

»Ich mag diese Sinfonie sehr«, schwärmte sie. »Eines der schönsten Werke der Spätromantik.«

»Ein echtes Erlebnis war dieser Abend für mich«, stellte ich fest. »Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Es gibt doch noch mehr auf dieser Welt als Blaulicht, Krawall und Skandale. Lassen Sie uns künftig zusammenhalten und die Scharmützel in der Redaktion beenden.«

Ich reichte ihr die Hand. Wurbel-Simonis sah mich überrascht an, griff dann aber zu.

»Und jetzt heben wir noch einen«, entschied ich.

Wir landeten in der mesopotamischen Imbissbude, die sich in Konzerthausnähe befand. Der Inhaber arrangierte arabische Köstlichkeiten auf einer Platte. Wir hauten rein und spülten mit Tee und Ouzo nach.

Gegen Mitternacht machte ich schlapp. Wir bestellten ein Taxi mit zwei Fahrern. Ein neuer Service der Taxi-Liga. Wurbelchen, die ich jetzt Mäggi nennen durfte, wurde nach Hause kutschiert, danach holten wir mein Auto aus der Tiefgarage. Der zweite Taxifahrer stieg in mein Cabrio um und folgte uns zu meinem Haus.

Während der Fahrt fiel mir schmerzhaft ein, dass mich zu Hause niemand erwartete. Kein Friedemann Kleist, der den Wein schon kalt gestellt und etwas zu essen vorbereitet hatte. Keine Gespräche über Gott und die Welt, das Leben an sich und im Besonderen. Er war weg. Ob er jemals wiederkommen würde, stand in den Sternen. Natürlich besaß ich seine Handynummer und hätte ihn anrufen können. Das hatte ich sogar schon einmal gemacht – war aber in eine abendliche Dienstbesprechung geplatzt und kurz abserviert worden. Ein zweites Mal wollte ich mir das nicht antun.

Einer kommt zurück