Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

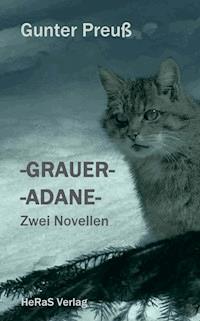

Ich weiß nicht zu sagen, wie lange ich gestanden und gesehen und gelauscht habe. Die Katzen begannen zu schreien wie ungezogene Kinder. Schräg gegenüber, auf Langheinrichs Schuppendach, gerieten sie sich gegenseitig gehörig ins Fell. Liebestoll, wie sie waren. Da sah ich einen Kater, wie ich ihn mein Lebtag noch nie gesehen hatte. Die Zunge soll mir lahm werden, wenn ich lüge. Er war fast doppelt so groß wie das andere Katzenvolk. Er hatte graues langes Fell und weiße Flecken an Kehle und Brust. Oh, wie er sich auf die Hinterbeine stellte. Und was für einen wilden Gesang er anstimmte. Ja, ein Wilder, ein Räuber war er. Und was für Hiebe er unter seinen Rivalen austeilte. Die schönste Kätzin nahm er sich. Krügel, des Grafen Jäger, war schon lange hinter dem Grauen her. Er fragte uns Leutaer oft, ob wir den Wildkater gesehen hätten. Der Graf bestünde auf sein Fell. Er sei ein Wilderer. Keiner von uns gab dem Krügel einen Hinweis. Der Graue war schlau und vorsichtig. Er lebte versteckt in den Felsen. Das ganze Jahr über sah ihn keiner. Nur im Frühjahr suchte er die Kätzinnen. Dann verlor er wie alle Verliebten jegliche Vernunft. Er wollte kämpfen, war eitel, eifersüchtig und unbeherrscht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gunter Preuß

-Grauer- -Adane-

Zwei Novellen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

GRAUER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ADANE

Impressum neobooks

GRAUER

Der Mann ging jeden Morgen um dieselbe Zeit und auf demselben Weg durch den Gebirgsort. Er trug zerschlissene Zimmermannskleidung, halbhohe, an den wuchtigen Absätzen schief getretene Schuhe und eine speckige Ledermütze. Die welligen grauen Haare fielen ihm über die Ohren und reichten bis in den Nacken, und der stellenweise noch schwarze Bart wallte bis auf seine Brust herab. Alles an ihm, selbst sein Gesicht, wirkte abgetragen und alt, aber nicht unsauber und immer noch tauglich.

Wie er so mit Raum greifenden Schritten durch den Ort ging, zog er die Blicke der Leute auf sich. Auch der Mann sah im Vorbeigehen jeden an, wie eben einer den anderen, wenn er sich von ihm ein Bild machen will. Man nickte sich zu,nicht freundschaftlich, eher auf Abstand bedacht und dem anderen ein Zeichen gebend: Hier bin ich. Die Bewohner des Ortes nannten ihn „Künstler“, und sie wussten, dass er einer der übriggebliebenen „Einheimischen“ war, der am Ortsrand, im beginnenden Fichtenwald das ehemalige Forsthaus bewohnte. Fast täglich und manchmal auch in der Nacht waren aus des Künstlers Grundstück Hammerschläge zu hören, als würde ein riesiger Specht sich an einem Felsen versuchen.

Der Künstler wusste von den „Zugezogenen“ nicht viel, nur dass die meisten von ihnen, wie neuerdings viele Städter, die es sich leisten konnten, „Stadtflüchter“ waren. Und obwohl er selten einmal mit einen von ihnen ein paar Worte wechselte, ging er doch eigentlich wegen der Menschen seine Runde, und weniger wegen des Ortes, der jeden Tag unmerklich in den Wald hineinwuchs und hier und da nur von den Felsen gestoppt werden konnte.

Als er heute wieder auf ein scheinbar über Nacht gegossenes Fundament stieß, spürte er diesen Schmerz, der in ihm schlief, zubeißen. Nun, da er seinen Weg gegangen war, wollte er noch zur Ortsmitte, wo auf dem ehemaligen Anger noch immer der Gasthof stand, in dem der Mann seine Kindheit verbracht hatte. Später dann, als er aus der „Fremde“ zurückgekehrt war, hatte er wieder hier gewohnt und ein paar gute Jahre verbracht. Hier, in aller Stille, hatte er mitseinerFamilie den Umbruch erlebt, die Tage, in denen sich von heute auf morgen das Bild, wie man die Welt angeschaut hatte, auf den Kopf stellte. Das geteilte Land war wieder ein Ganzes geworden, und was gestern noch richtig war, das war heute falsch. Das Leben verlief jetzt nach anderen Gesetzen.

Schon von weitem hörte der Künstler nun Geschrei. Es klang, wie damals hierimFrühjahr, wenn die Kätzinnen rollig wurden und die Kater auf den Stall- und Schuppendächern ihre erbarmungslosen Kämpfe ausfochten. Unwillkürlich lief er schneller, und mit seinen eiligen Schritten stoben die Bilder der Erinnerung vor ihm auf. Er dachte, dass er sich schon immer allein gefühlt hatte, aber erst in den letzten Jahren hatte er erfahren, was es hieß, Abschied nehmen zu müssen. Solche Worte wie „immer“ und „endgültig“ schlossen sich ihm schmerzlich auf, und er musste begreifen lernen, dass der Tod auch sein Leben einschloss.

Die Schreie wurden immer dringlicher, wie eine Reihe dissonanter Töne aus einer Ziehharmonika, und nun rannte er, die Arme wie lahme Flügel schwenkend.

Als er an den Montagen allein in die Ebene hinuntergegangen und zur Stadt gefahren war, um an den Demonstrationen teilzunehmen und mit den anderen „Wir sind das Volk!“ zu rufen, war die Mutter gestorben. Der Vater brachte sie unter die Erde und versuchte alles weiter zu tun, als sei nichts geschehen. Und als alle dachten, der Tod könnte ihm nichts anhaben, war nach einem Jahr über Nacht auch er für immer gegangen. Nun hatte des Künstlers Frau den Gasthof weitergeführt, ihre Kinder lebten inzwischen in der Ebene und eines gar außer Landes. Aber der Krebs, nach dem er sich gemeldet hatte, fraß sie bald auf, undwährend derTrauerfeier war der Gasthof – als sollte dem Mann nun auch die letzte Verbindung in die Vergangenheit abgebrochen werden - in Flammen aufgegangen. Der Künstler hatte seine sieben Sachen gepackt und war in das kleine Haus am Ortsende gezogen. Den Gasthof hatte er nicht wieder aufgebaut und trotz guter Angebote nicht verkauft.

Nun tat sich der kleine Platz vor ihm auf, und der Mann stand, abgerannt und keuchend, vor der Ruine des Gasthofes. Halbwüchsige Jungen und Mädchen, wohl auf dem Schulweg, sammelten Steine auf und warfen sie mit Geschrei nach einem Kätzchen, das sich im offenen Dachstuhl an einen schwarzen Balken klammerte, der wie der abgebrochene Hauptmast eines gestrandeten Seglers emporragte.

Als wieder ein Stein getroffen hatte und das Kätzchen, durchgerüttelt und fastabgeworfen, aufschrie, schrie auch der Mann auf. Er rannte hin, fuchtelte mit den Armen, dass die Jungen und Mädchen auseinander sprangen und erst in ein paar Metern Entfernung wieder stehenblieben und ihn erschrocken und dann abweisend ansahen. Sie kannten ihn als stummen Alten, der friedlich seiner Wege ging und für sie ein Überbleibsel aus einer längstvergangenen Zeitwar. Und nun redete er, schimpfte und fluchte und seine Hände schlugen in die Luft.

Der Mann, als er sich etwas beruhigt hatte, trat durch die leere Türöffnung, balancierte über den Schutt, hangelte sich die zerfallene Treppe bis zum offenen Dachboden hinauf, schirmte die Augen mit seinen breiten Händen gegen das Sonnenlicht ab und betrachtete das Kätzchen über ihm. Es hatte den Schwanz hochgestellt, den Rücken gekrümmt, und es fauchte ihn an.

Er war überrascht. Das Kätzchen erinnerte ihn an einen Wildkater, derihn ein entscheidendesStück seines Lebens begleitet hatte. Damals hatte es im Dorf viele Katzen gegeben, es hatte das „Katzennest“ geheißen. Jetzt gab es hier kaum noch Katzen, aber fast hinter jedem Zaun kläffte ein Hund, ein „Herrenknecht“, wie es früher unter den Dörflern geheißen hatte; Hunde galten damals nur als „unnötige Fresser“.

Der Künstler sah zu den Jungen und Mädchen hinunter, die wieder nähergekommen waren und stumm beobachteten, was er denn tun würde. Er umklammerte den Dachbalken, auf dessen Ende das Kätzchen saß, und zog sich, Stück für Stück, daran hoch. Er war erstaunt über sich selbst, die alten Knochen taten es noch, und ein paar Atemzüge lang hatte er das Glücksgefühl wie als Kind, wenn er seine Angst überwunden und in die schwankenden Gipfel der Fichten geklettert war, um hoch zu den Felsen und hinunter in die Ebene zu sehen.

Als er nun nahe genug am Kätzchen war, schloss er die Augen, da das leichte Schwanken des Balkens ihn schwindlig machte. Er dachte, dass, wenn er jetzt abstürzte, sein Dasein auf Schutt und Asche enden würde. Und doch verspürte er Lust loszulassen, es war verlockend, nicht mehr umklammern zu müssen, aufgeben zu können, was doch ohnehin schon verloren war.

Da hörte er ein Mädchen in die Hände klatschen, zaghaft, dann wieder und kräftiger nun, und noch einmal. Und ein anderes Händeklatschen kam dazu, härter und fordernder schon, ein drittes schloss sich an, und dann klatschen alle, und es war, als würde die Flut das Wrack heben und noch einmal hinaus aufs Meer tragen.

Der Künstler musste den Kopf schütteln und lächeln, er öffnete die Augen, griff sicher das Kätzchen, das aufschrie und seine Krallen in seine Hand drückte, sich dann aber unter der Jacke an seine Brust schmiegte und nur noch leise jammerte.

Dem Mann gelang es, heil nach unten zu kommen. Die Mädchen traten heran, die Jungen folgten zögernd, alle wollten die Katze sehen, und einige streichelten das Tier.

Nun wurden dem Mann doch die Knie weich, er setzte sich neben der Tür auf eine Eichenbank, der die Zeit, außer Einkerbungen und Sprayfarben, nichts hatte anhaben können. Und unvermittelt, ohne seinem jungen Publikum eine Brücke zu bauen, begann er zu erzählen.

1.

Wenn der Frühling kommt, ist es, als spielte ein alter Wanderer auf seiner Geige. Es sind hoffnungsfrohe Melodien; sie locken die Sonne in den Himmel und lassen es licht und warm werden.

Diese Geschichte begann, als erste Töne fein und zart alles Lebendige bewegten. Leuta, ein Dorf, zu dem eine Handvoll Häuschen, der Gasthof „Zur Sonne“, eine winzige Kirche und ein Altersheim gehörten, wurde munter.

Der Winter war lang gewesen, und Leuta hatte wie von der Zeit vergessen zwischen steil aufragenden Sandsteinfelsen und Fichten und Buchenwäldern versteckt gelegen. Die alte Kätzin hatte den Winter in der Gaststube auf der Bank am Ofen verbracht. An den dunklen Abenden hatten sich hier die Männer des Dorfes zusammengesetzt, Bier und Schnaps getrunken und ein paar Worte gewechselt. Die Kätzin hatte mit halb geöffneten Augen wohlig geschnurrt, sich hin und wieder gestreckt und die Pfoten geleckt. Selten nur, wenn die Gaststube leer blieb, hatte der sehnige schwarzbärtige Wirt, den die Dörfler „Mexikaner“ nannten, die Kätzin in Stall und Schuppen gescheucht. Dann hatte sie einer Maus aufgelauert, sie getötet und dem Wirt vor die Haustür gelegt.

„Bist doch noch zu was nütze, alte Dame“, hatte der Mexikaner gutmütig gesagt, und die Kätzin war auf die Ofenbank zurückgesprungen. Das war ein faules Katzenleben, aber „Bunte“, wie die Kätzin von ihren Leuten gerufen wurde, gerade recht für die kalten lichtlosen Tage und Nächte.

An diesem Frühlingsmorgen hielt es Bunte nicht mehr aus auf der Ofenbank. Sie lief nach draußen, mitten unter die flügelschlagende Hühnerschar, buckelte und streckte sich in der warmen Sonne.

Die alte Paula, die schon zu Kaisers Zeiten gelebt und zwei Weltkriege überstanden hatte, legte die Federbetten aufs Fensterbrett. Sie wandte ihr runzliges, klein gewordenes Gesicht der Sonne zu, hielt ganz still und lauschte. Schließlich klopfte sie mit beiden Händen auf die Betten und sagte lächelnd: „Du alte Schwindlerin. Willst es mir wohl jung ums Herz machen. Aber hab Dank, dass du mich noch einmal besuchst.“

Bunte sah zur Alten hinauf und maunzte.

„Was stehst du herum, dummes Tier“, sagte die alte Paula wie zu einem Kinde. „Gerechter Gott, wenn ich noch so gut auf den Beinen wäre. Geh, lauf, Bunte. Sieh nur, wie schön der Tag wird.“

Die Kätzin rannte über den Hof, blieb am offenstehenden Tor stehen, kehrte schließlich um und legte sich auf einen Stapel Holz in die Sonne.

Der Gasthof „Zur Sonne“ stand am Weg, der von der Ebene steil herauf und durchs Dorf führte. Hinter Leuta wurde der Weg immer schmaler, bis er sich in vielen Pfaden in den Wäldern und zwischen den Felsen verlor. Für die Dörfler war er die einzige Verbindung zur „Welt“. Sie nannten ihn „Bahnhofstraße“ und besserten schnell jedes Loch aus, das der Frost oder ein Wolkenbruch aufgerissen hatte. Stand der Wind günstig, trug er ihnen Nachricht aus der Ebene zu, den Pfiff des Zuges und vom Fluss die Sirenenlaute der kleinen weißen Dampfer. Die Leutaer fühlten sich wohl in der Einfachheit und Stille „bei uns hier oben“. Aber pfiff im Frühjahr ein Zug, und die Dampfer schwammen wieder, stand mancher von den jungen auf der Bahnhofstraße, sah in die Ebene hinunter und seufzte. Die Älteren nannten das „Sehnsuchtskrankheit“ und lächelten; das würde vergehen, und die Jungen würden sich an das zurückgezogene Leben im Dorf gewöhnen, wie sie es auch getan hatten.

Der Gasthof war, wie die meisten Häuser Leutas, ein altes Fachwerkhaus, das Paula und ihr Mann Henry einst aus Lehm, Holzbalken und Schieferschindeln gebaut hatten. Henry ruhte schon lange unter der steinigen Erde des Dorffriedhofs. In seinen jungen Jahren war er Holzfäller beim Grafen Sörne gewesen, dem die Wälder hier gehört hatten. Er hatte den Wald geliebt und verstanden, mit Holz umzugehen. Für Paula, das „Stieglitzchen“, die Tochter des Bauern Kranz, hatte Henry das schönste und größte Haus im Dorf bauen wollen. Das größte Haus war es nicht geworden, denn Henry verdiente beim Grafen nur ein paar Groschen, die gerade so fürs Lebensnotwendige reichten. Vom Bauern Kranz hieß es, er sei so geizig, dass er nach dem Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes zur Kollekte nur abgerissene Hosenknöpfe in die Büchse steckte. Als Mitgift gab er seiner Tochter Paula abgelegenes Bettzeug und einen Spruch mit, den er bei jedem Anlass flink über die Zunge gehen ließ: Verschwendung ist die größte Gotteslästerung.

Aber wohnlich war Henrys und Paulas Haus geworden, und seine Bewohner hatten gern Gäste gesehen. Schon damals, an den langen Winterabenden, trafen sich hier die Waldarbeiter und ihre Frauen. Es wurde über die harte Arbeit und den kargen Lohn geschimpft, Federn gelesen, Sachen ausgebessert, Äxte geschärft, ein paar Glas selbst aufgesetzter Hagebuttenwein getrunken und, wenn der Tag nicht zu schwer gewesen war, ein Lied vom Frühling gesungen. Viel sprach man über die kommende Zeit, die einmal besser werden müsste für die armen Leutaer.

In Henrys und Paulas Haus träumten die Frauen und Männer laut: Der eine wollte ein Sägewerk erbauen, der andere seine sieben Kinder regelmäßig zur Schule schicken, und der nächste wünschte sich eine Kuh, die ihm die Feldarbeit erleichterte und gute Milch abgab. Henry sprach von einem Gasthof, der aus seinem Haus entstehen sollte. Sie suchten gemeinsam einen Namen für den Gasthof, nannten ihn schließlich „Zur Sonne“ und lachten froh über das schöne Bild, das in ihren Gedanken sichtbar geworden war.

Auf die Erfüllung ihrer Träume mussten sie lange warten. Henry hatte mit den Männern in den Krieg ziehen müssen, und wer nach all den Jahren wiederkam, war noch ärmer als zuvor.

„Lass nur, Stieglitzchen“, sagte Henry zu Paula, „wir schaffen's. Noch sind wir nicht alt.“

Aber auch jetzt mussten sie jeden Groschen dreimal umdrehen, bevor sie ihn ausgeben konnten. Von Jahr zu Jahr kam ein Kind dazu, sechs Söhne und fünf Töchter, die wie junge Vögel ständig ihre Schnäbel aufsperrten und schrien. Drei von den Kindern starben. Der Arzt wohnte weit weg in der Ebene, er war alt und kam nicht mehr gern in die Dörfer, wo ihn nur stiller Vorwurf und Bitterkeit erwartete.

In Berlin, so hörten die Leutaer, war ein „starker Mann“ an die Macht gekommen. Wieder einmal hofften sie auf bessere Zeiten, und manch einer der Leutaer trat in die Regierungspartei ein, präsentierte sich in Uniform und Stiefeln und sprach mit schnarrender Stimme, dass man es „denen“ nun zeigen würde.

Es dauerte nicht lange, und die Männer Leutas mussten wieder in den Krieg, der furchtbarer war als alle vorhergegangenen.

Als das Grauen schließlich ein Ende gefunden hatte, warteten viele der Frauen vergeblich auf ihre Männer und Söhne. Auch Henry und drei seiner Söhne kehrten nicht aus dem Krieg zurück. Das Land wurde gespalten in West und Ost, und hier kamen Arbeiter an die Regierung, sie sagten „Nie wieder Krieg“, und die Leutaer schöpften neue Hoffnung. Vieles lag in Schutt und Asche, es kamen harte Jahre des Wiederaufbaus.

Langsam wurde mancher in Henrys Haus laut gewordene Traum Wirklichkeit: Ein jeder fand Arbeit, konnte sich kleiden, ausreichend essen und trinken, es stand nicht nur eine Kuh im Stall, und die Kinder konnten regelmäßig die Schule besuchen. Paulas Kinder, längst flügge geworden, waren in die umliegenden Dörfer ausgeflogen und hatten sich dort verheiratet.

Nur Hilde war ins Haus der Mutter zurückgekehrt und hatte ihr einen Mann aus der Ebene als Schwiegersohn mitgebracht. Die Leutaer nannten ihn „Mexikaner“, und er entpuppte sich bald als Tausendsassa; er hatte in einem kleinen Wanderzirkus als Zeltarbeiter, Requisiteur, Tierpfleger und als Assistent bei einer Zaubernummer gearbeitet. Er war in jeder Arbeit geschickt, hatte Ideen und konnte sie umsetzen. Nur dem Holz, das den Leutaern soviel bedeutete wie die Luft zum Atmen und das tägliche Essen, konnte Mexikaner nichts abgewinnen. Er liebte das Gespräch, die große Rede vom „Weltgeschehen“, und so hatten Hilde und Paula nicht viel Mühe, ihn für Henrys Traum vom Gasthof „Zur Sonne“ zu begeistern.

Es dauerte ein Jahr, und Mexikaner hatte aus dem alten Fachwerkhaus den freundlichen Gasthof geschaffen. Wenn Paula einmal in der Woche Henrys Grab auf dem Dorffriedhof besuchte, wo sie ihm und ihren Söhnen einen Stein hatte setzen lassen, erzählte sie ihm vom Gasthof „Zur Sonne“, der Treffpunkt der Dörfler war und im Sommer Feriengäste beherbergte.

„Hast recht behalten, Henry“, sagte sie. „Wir haben's geschafft. Und für unsere Kinder ist's nicht zu spät.“

Neun Enkel und Urenkel hatte Paula, und sie war stolz auf ihre große gesunde Familie. Einmal im Jahr, zu Henrys Geburtstag, trafen sie sich alle im Gasthof „Zur Sonne“. Da erfuhren die Jungen auch von alten Zeiten, die ihnen unwirklich wie finstere Märchen erschienen.

Für die Kleinsten musste die alte Paula immer wieder die Geschichte vom „Grauen“ erzählen, einem Wildkater, der früher in den Felsen und Wäldern gelebt hatte. Von jeher hatte es viele Katzen in Leuta gegeben. Sie waren fleißige Mäusefänger, die das wenige Korn und die Speisekammer vor den Nagern schützten; Henry und Paula liebten auch ihre Wärme, vor allem aber ihren Stolz und ihren Anspruch auf Freiheit. Die Katze war nicht wie der Hund jedes Herren Knecht; sie ließ sich nicht an die Kette legen, und wen sie nicht mochte, dem sprang sie nicht auf den Schoß. So sahen die Leutaer sich selbst, und von Fremden wurde das Dorf das „Katzennest“ genannt.