Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

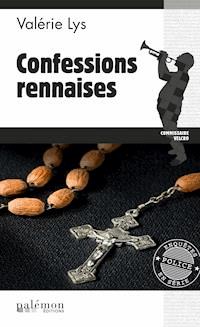

- Herausgeber: Editions du Palémon

- Kategorie: Krimi

- Serie: Une enquête du commissaire Velcro

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

La découverte d'un jeune homme mort dans une piscine lance le commissaire Velcro sur une nouvelle affaire !

Un jeune sportif, sans histoires, passionné par les voitures et la mécanique, est retrouvé mort dans une piscine rennaise. Une mère spécialiste des maladies génétiques, une amie envoûtante, un frère en cavale et d'autres personnages au comportement étrange rendent la tâche du commissaire Velcro particulièrement délicate et terriblement compliquée. Un suspense passionnant jusqu'à la toute dernière page.

Découvrez sans plus attendre une nouvelle enquête pour le commissaire Velcro où tout le monde devient suspect...

EXTRAIT

Après un trajet sans histoire qui me ramena à Rennes, j’arrivai au laboratoire de toxicologie. Un technicien m’attendait penché sur un ordinateur. Autour de lui, les paillasses carrelées de blanc étaient recouvertes d’automates de toutes sortes. Des pipettes, des récipients de différentes tailles et de bouteilles aux logos alarmants étaient éparpillés sur les surfaces libres restantes. Dès qu’il m’aperçut, il se leva. Sa blouse blanche et sa taille impressionnante lui donnaient l’allure du maître du monde.

— Bonjour, Commissaire Velcro. Je m’appelle Luc. Je viens juste de finir les recherches toxicologiques que vous avez demandées sur le cadavre de Paul Mancel.

— Bonjour Luc. Merci d’avoir fait au plus vite.

Il me fit signe de m’asseoir.

— Voilà Commissaire. J’ai fait le maximum. Les informations obtenues sont sous réserve, vu le délai de l’autopsie par rapport à la date de la mort… La décomposition du corps était déjà bien avancée. De nombreuses molécules organiques étaient en cours de destruction par les phénomènes bactériologiques, enzymatiques et chimiques habituels. J’ai prélevé le plus de matériel possible. Au niveau du sang cardiaque et périphérique, aucun toxique n’a été retrouvé.

— Cela veut-il dire qu’il ne se droguait pas ?

— Non, cela veut simplement dire qu’il ne se piquait pas, ce que ses bras ont confirmé d’ailleurs.

— Vous avez réussi à avoir du sang malgré le délai ? Chapeau !

— Je n’ai pas eu beaucoup de mérite, Commissaire. Nous utilisons des seringues et nous aspirons directement en intracardiaque ou dans les vaisseaux iliaques, fémoraux ou même orbitaux.

— Mon Dieu ! Comment pouvez-vous faire un tel métier, Luc ?

— J’aime beaucoup ce que je fais, Commissaire. De plus, mes clients sont les moins exigeants du monde.

Je ris pour détendre l’atmosphère et surtout me détendre moi-même. Une technicienne passa non loin de nous.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Valérie Lys est médecin biologiste et vit dans les environs de Rennes depuis une vingtaine d’années. Elle y dirige un laboratoire d’Analyses Médicales. Elle est aussi expert en réparation juridique du dommage corporel. Passionnée de peinture et de littérature, elle écrit depuis l’enfance : théâtre, nouvelles fantastiques, polars… Ses multiples voyages sont une source d’inspiration.

Elle est membre fondateur et vice-présidente du collectif rennais CALIBRE 35, dont le but est de dynamiser la scène rennaise de l’édition polar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

VALÉRIE LYS

Grise mine

à Fougères

DU MÊME AUTEUR

Auxéditions du Palémon

1. Rennes, échec au fou

2. Confessions rennaises

3. Grise mine à Fougères

4. Les Rouges et Noirs

5. L’enfant pétrifié

CE LIVRE EST UN ROMAN

Toute ressemblance avec des personnes, des noms propres,

des lieux privés, des noms de firmes, des situations existant

ou ayant existé, ne saurait être que le fait du hasard.

REMERCIEMENTS

À mon fils Matthieu, jeune homme à la passion tranquille, à la ténacité flegmatique. Symbole du contraste moderne. Depuis vingt-deux ans, son sourire et sa gentillesse illuminent chaque instant de mon intimité.

I - Le pendu

Les bandes jaunes de la police criminelle interdisaient toujours l’accès à la zone. Serpentins fluorescents jouant avec les frontières de la mort. Le moindre souffle les agitait comme des guirlandes un soir de fête. Véritable affront au monde d’en face. Pieds nus sur le carrelage, règlement oblige, je me dirigeai vers les pommeaux de douche. Ils émergeaient des murs tels des canons de Beretta. L’odeur de chlore mêlée à la sueur humaine me plongeait dans l’univers de l’effort et de la compétition.

Je repérai la quatrième douche en partant du fond. Rien ne la différenciait des autres, hormis la protection plastifiée qui la recouvrait pour éviter toute contamination par des empreintes extérieures. L’embout métallique avait vomi quelques gouttes d’eau rebelle, qui embuaient le plastique. La douche pleurait face au drame auquel elle avait assisté.

Mardi 2 mars 2012. On avait découvert le corps d’un jeune homme d’une vingtaine d’années dans les vestiaires de la piscine de Bréquigny à Rennes. Il avait été retrouvé pendu, pantin inerte et meurtri. D’après le légiste, le garçon avait été roué de coups avant d’être accroché comme de la viande au pommeau de douche.

Cela faisait presque huit jours que le meurtre avait été perpétré et je débarquai à Rennes, appelé en renfort pour élucider cet assassinat. C’était la troisième fois que la capitale bretonne réclamait mon aide. Mais cette fois-ci je n’en comprenais pas la raison, surtout après seulement une semaine d’enquête. Une affaire de meurtre somme toute banale. Comme si mes collègues de la PJ rennaise n’étaient pas capables d’enquêter !

— Velcro, m’avait dit le chef divisionnaire Lefevre, la police des polices vous réquisitionne personnellement pour régler cette affaire. Ils ne m’ont rien dit de plus. Top secret. Alors pas d’histoires ! Vous filez à Rennes dès demain et… n’oubliez pas, discrétion absolue.

Voilà pourquoi j’étais pieds nus, pantalon retroussé jusqu’aux genoux tel un pêcheur du dimanche, dans le vestiaire des garçons de la piscine olympique rennaise. Je la connaissais déjà pour être venu y faire quelques longueurs lors de mes précédentes enquêtes. J’avais besoin de l’élément froid et liquide pour calmer mon cerveau en ébullition durant mes investigations intellectuelles. D’après les informations que l’on m’avait fournies, l’assassin avait utilisé la ceinture de la victime pour l’étrangler. Il avait fait le tour du tuyau flexible de douche avec la lanière de cuir avant de serrer la boucle autour du cou du jeune homme. Comme je m’y attendais, il n’y avait rien à voir ici. Bien évidemment, aucune empreinte n’avait été retrouvée et aucun indice n’avait été laissé par le meurtrier. Les seules traces d’hémoglobine repérées sur le carrelage étaient celles de la victime. Quant à l’ADN, inutile d’y songer compte tenu de l’atmosphère destructrice du chlore et de l’eau dans laquelle baignait le cadavre.

Aujourd’hui, le corps attendait à la morgue de la criminelle.

Je m’apprêtai à quitter les lieux. J’étais accompagné par un des surveillants de la piscine. Son slip de bain moulait ses fessiers à en damner une nonne. Ses pectoraux hypertrophiés lui donnaient l’allure d’un footballeur américain. Manifestement je l’ennuyais. Visiblement tout le remue-ménage dû à l’événement le laissait indifférent. Voyant que je l’examinais avec attention, il prit les devants et me dit sur un ton agacé :

— Je ne travaillais pas ce soir-là. Je n’ai rien vu, rien entendu. Je ne suis au courant de rien.

— En effet, ça ne fait pas grand-chose tous ces « riens ». Trois fois rien en quelque sorte… lui répondis-je avec un sourire ironique.

— Vous savez, Commissaire…

— Commissaire Velcro.

— Excusez-moi, Commissaire Velcro. Je ne veux pas d’ennuis. J’ai un job qui me plaît ici depuis six mois. Je ne suis qu’en CDD. Tout baigne pour moi…

— C’est normal dans une piscine, non ?

— Je ne plaisante pas, Commissaire. J’ai eu quelques galères dans ma vie. Je sais ce que c’est. Je ne veux pas replonger.

— Pour un maître-nageur, c’est embêtant. Plonger et replonger, ce n’est pas la mer à boire, hein ?

C’était plus fort que moi. J’avais besoin de mettre en boîte mon Monsieur Muscle. Il me regarda d’un air glacial. Le courant ne passait décidément pas entre nous. Nous étions comme deux nageurs évoluant côte à côte dans deux lignes qui ne se rejoindraient jamais. Définition des droites parallèles. Dans la géométrie euclidienne, du moins ! Le vestiaire masculin dans lequel nous nous trouvions était réservé aux groupes sportifs. C’était une salle unique dont le seul mobilier était constitué de bancs de bois latté disposés le long des murs. Tous les gars se déshabillaient là et laissaient leurs sacs sur les bancs. Le coach fermait à clef la pièce quand les garçons étaient partis puis la rouvrait à leur retour. Là non plus, aucune trace n’avait été retrouvée. Les affaires de la victime avaient été transférées à notre quartier général. Aucun vol n’avait été signalé. Son portefeuille contenant de l’argent liquide avait d’ailleurs été retrouvé avec ses clefs et ses papiers d’identité. Les sportifs, une fois rhabillés, prenaient le même chemin que le public, passaient devant une rangée de sèche-cheveux vrombissants, montaient quelques marches puis se dirigeaient vers la sortie. Je fis de même. J’avais récupéré mes chaussures et redescendu mes bas de pantalon.

Je quittai la piscine sans oublier l’épais dossier concernant l’affaire que la brigade m’avait envoyé.

On sentait le printemps approcher. L’air était doux et les bourgeons apparaissaient sur les branches des arbres. Autour de la piscine s’étendait un complexe sportif entouré de verdure. Des bancs me tendaient les bras. Je m’assis sur l’un d’entre eux et ouvris mon dossier. Il comprenait le procès-verbal des gendarmes et des pompiers. J’y appris que le corps avait été découvert par l’agent d’entretien aux alentours de vingt et une heures trente. Ce jour-là, l’accès à la piscine avait été fermé au public pour cause d’entraînement en vue du championnat de France prévu un mois plus tard. Je lus que Paul Mancel était le principal espoir de médaille. Il faisait partie de l’équipe de natation de la région Bretagne. Ses derniers chronomètres étaient plus que prometteurs. Je trouvai des fiches concernant les performances des nageurs. Elles étaient rédigées par l’entraîneur de l’équipe, David Sorin. Il ne tarissait pas d’éloges au sujet de son nageur. Le reste de l’équipe semblait également en pleine possession de ses moyens, notamment les dénommés Alexis Montauban et Benoît Juma qui amélioraient régulièrement leurs temps.

Dans la vie professionnelle, Paul était mécanicien automobile dans un garage à Fougères, petite ville située à une trentaine de kilomètres de Rennes. Il y travaillait depuis deux ans. Au début de l’année, il avait été nommé responsable de la marque Subaru, gérée par des garages privés dans la région.

Quant à sa vie personnelle, le rapport mentionnait qu’il filait le parfait amour avec une jeune fille depuis trois ans, une certaine Virginie Lebert. Il vivait dans un petit appartement du centre-ville de Fougères.

Alors pourquoi cette photo dans le dossier : corps meurtri, au cou désarticulé, aux bras ballants comme des balanciers en panne ? Pourquoi, ces hématomes sur l’abdomen et le bas-ventre, livedo prouvant la lutte. Le médecin légiste avait confirmé que Paul était mort par asphyxie. L’heure du décès a été estimée entre vingt heures et vingt heures trente. J’imaginais les difficultés de l’assassin à accrocher le corps inerte. Paul était un sportif d’environ un mètre quatre-vingts, qui devait peser dans les quatre-vingts kilos. Une sacrée masse à soulever. Un demi-bœuf à accrocher à son esse. Je levai la tête pour reprendre de l’air. Des rayons de soleil flirtaient avec les branches des tilleuls qui me faisaient face. Un vieillard passa devant moi traînant un vieux chien. Le clebs glissait plutôt qu’il ne trottinait sous la force de sa laisse. Les cris des joueurs de football du terrain voisin me parvenaient distinctement. La piscine avait rouvert ses portes au public. Il ne restait aucune trace de l’événement du 2 mars 2012.

J’avais décidé de me loger à Fougères pour m’imprégner du cadre de vie de la victime.

J’avais retenu une chambre à l’hôtel le Galon Ar Breizh, situé place Gambetta dans le centre de Fougères. Il se trouvait tout près du château et des ruelles qui faisaient le charme de cette ville bretonne. J’avais appris que ses habitants s’appelaient les Fougerais. Charmant, non ? J’étais impatient de faire leur connaissance. Le trajet durait une heure et demie. Les cars étaient nombreux au départ de la gare routière de Rennes, aussi arrivai-je sans fatigue devant mon hôtel. L’établissement avait été récemment rénové, semblait-il. Une grande façade de briques rouges avec un rez-de-chaussée en granit. Des stores bleu roi coiffaient de leurs toiles les portes-fenêtres. Je pénétrai dans le hall. C’était un hôtel essentiellement dédié aux séminaires et groupes de travail. Des panneaux orientaient les intervenants dans les diverses salles. Je lus : 5esymposium sur l’ostéoporose, salle Beaumarchais ; Conférence sur le management de la communication interpersonnelle, salle Montesquieu ; Métrologie et étalonnage industriels, salle Du Bellay… Je me sentis tout petit d’un coup ! Un homme d’une trentaine d’années, portant cravate, costume gris et attaché-case, attendait visiblement le début d’une de ces formations. Il buvait un café qui sortait d’un distributeur mural. Tout du moins, il tentait de le boire. Celui-ci devait être bouillant, vu sa grimace de douleur à la première gorgée. Le distributeur de boissons chaudes grognait sous les assauts répétés des assoiffés en manque de caféine. Il vibrait tel un moteur débridé avant d’éjecter bruyamment son gobelet.

Nos regards se croisèrent.

— Bonjour, me dit-il. Vous attendez pour la conférence sur le management de la communication ?

— Non, mais je le regrette. Cela doit être très intéressant, lui répondis-je hypocritement.

— En effet. Je suis impatient d’écouter le conférencier. Sa renommée est internationale. J’espère qu’il va développer les communications intimes et publiques et surtout qu’il va établir les parallélismes indispensables pour notre pratique d’engineering.

— Certainement !

Après un petit signe de tête, je m’éloignai de mon interlocuteur. Le distributeur s’était tu. Le costume gris récupéra son attaché-case et s’éloigna en direction de la salle Montesquieu. Le pauvre philosophe devait se retourner dans sa tombe, lui, l’homme de L’Esprit des lois, l’homme à l’esprit cartésien. J’avais l’impression que notre société perdait beaucoup de temps en bavardage inutile. Je récupérai ma clef à la réception et montai dans ma chambre, vaste, claire et fonctionnelle comme toutes les chambres d’hôtel. Je déposai mon dossier sur la table et décrochai le téléphone. La voix de ma femme se fit rapidement entendre. Je voulais simplement lui dire que j’étais bien arrivé, que mon voyage s’était déroulé sans incident et qu’elle me manquait déjà. Ça, ce n’était pas du bavardage inutile !

Après un déjeuner rapide, je sortis. Je voulais me faire une idée de l’endroit où travaillait Paul. On apprenait souvent des choses intéressantes en discutant avec les collègues de la victime. Le garage se trouvait face au château et donc, à proximité de mon hôtel. Je descendis la rue de Rennes, passai devant la forteresse et le trouvai rapidement. Une devanture de granit en constituait le corps principal. Le propriétaire avait dû être obligé de conserver l’aspect d’époque, vu sa situation en centre-ville. De plain-pied, le garage s’étendait en largeur. Une vaste porte coulissante était ouverte. C’était l’entrée de l’atelier au fond duquel on apercevait des voitures en attente. Une porte à gauche donnait sur la concession où étaient exposées les voitures neuves.

Je pénétrai dans le hall. Des modèles rutilants accrochaient l’œil au premier regard. Jantes chromées, becquets arrière agressifs ou intérieurs softs cuir, il y en avait pour tous les goûts. À peine avais-je franchi le sas d’entrée qu’un vendeur au sourire de play-boy américain s’approcha de moi.

— Bonjour Monsieur. Puis-je vous renseigner ? me lança-t-il, jovial.

Il donnait l’impression de me connaître depuis le berceau. Il avait dû participer à une conférence sur la communication interpersonnelle lui aussi. Sa main frôla mon épaule pour établir un climat de confiance. Son regard complice était parfait pour le côté : « Vous êtes un client privilégié, je suis prêt à faire le maximum d’efforts pour vous, vous m’êtes sympathique… »

— Commissaire Velcro, lui dis-je en lui collant sous le nez ma carte professionnelle. Désolé, je ne viens pas pour acheter une de ces magnifiques Torpédos, mais pour m’entretenir avec les personnes qui ont connu Paul Mancel.

— Excusez-moi, Commissaire. Je ne savais pas. Suivez-moi, voulez-vous ?

Je lui emboîtai le pas. Nous pénétrâmes dans l’atelier. On apercevait plusieurs voitures montées sur des ponts. Des mécaniciens aux airs effarés, en bleu de travail, s’agitaient en dessous, l’air affairé. Un bruit continu d’air comprimé associé à une odeur entêtante de caoutchouc neuf ne laissait planer aucun doute sur l’endroit où nous nous trouvions. Parfois, un bruit métallique suivi d’un juron interrompait le ronron du compresseur. Mon guide s’approcha d’un mécanicien allongé sous une Opel Astra. Seules ses jambes étaient visibles, arc-boutées sur le sol pour faire contrepoids. Le play-boy s’accroupit auprès de son collègue et l’interpella :

— Joseph, s’il te plaît, un commissaire est là pour voir les personnes qui ont connu Paul. Je pense que tu es celui qui le connaissait le mieux.

Les bras puis le visage du mécano sortirent alors de sous la carrosserie. Ses mains étaient noires de cambouis et quelques éclaboussures sur ses joues lui donnaient un air viril mais pathétique. Il me dévisagea et se déplia comme un contorsionniste. Je m’aperçus alors qu’il boitait.

— Enchanté, Commissaire. Excusez-moi de ne pas vous serrer la main… Je me présente, Joseph Murdier.

— Bonjour, monsieur Murdier. Je suis le commissaire Velcro. J’enquête sur la disparition de Paul Mancel. Apparemment, vous étiez proche de lui.

— En effet, j’étais son mécanicien depuis qu’il avait été nommé chef d’atelier pour Subaru, à la fin de l’année dernière. Avant, nous étions simples collègues au garage.

— Le garage a un contrat avec la filiale Subaru, c’est ça ?

— Tout à fait. En Bretagne, la marque n’est pas très diffusée. Elle a donc signé des accords avec différents garages répartis dans le Grand Ouest.

Je réfléchis quelques instants.

— Vous n’étiez donc que deux employés pour Subaru, monsieur Murdier, n’est-ce pas ?

— C’est ça.

Le garçon devait environ les vingt-cinq ans. Blond, arcades sourcilières proéminentes, menton en galoche, il avait l’air volontaire. Ses manches retroussées au-dessus des coudes laissaient apparaître des biceps développés et des veines saillantes, qui laissaient deviner qu’il était adepte des séances de musculation.

— Vous n’avez plus de chef, alors ? repris-je.

— Oui, je suis tout seul… mais mes collègues m’aident quand j’ai un problème. Le grand chef aussi. Ils sont compréhensifs.

Tout en me répondant, il jouait machinalement avec une clef de 12. Sur ses paumes, on apercevait des cals à la base de chacune des phalanges. Cals professionnels ou cals provoqués par les poids des séances d’entraînement ?

— Vos relations étaient bonnes avec Paul Mancel ?

— Excellentes, Commissaire. Comme je vous l’ai dit, c’était un collègue plus qu’un chef. Nous travaillions ensemble depuis deux ans. C’était son premier poste. Moi aussi. Ça crée des liens ! Le midi, nous déjeunions ensemble. Chacun apportait sa gamelle, nous nous posions au fond de l’atelier, dans la salle de repos, et on discutait.

— Je peux vous demander quels sujets vous évoquiez, monsieur Murdier ?

— De voitures, bien sûr. De meufs, évidemment ! Mais Paul était amoureux alors, je ne devais jamais plaisanter sur ce sujet. De ce que nous avions fait le week-end… Enfin, comme tout le monde, quoi !

Je sursautai. Un outil avait dû échapper des mains d’un mécanicien. Le bruit résonnait dans mes oreilles. Une clef à cliquet parut se moquer du coupable en dévissant bruyamment les boulons de sa jante.

— Il ne vous a pas paru avoir des soucis ces derniers temps ? ajoutai-je.

— Non. En fait, il était très pris par ses compétitions de natation. Il rêvait de devenir champion de France. C’était un crack… Je l’avais accompagné un jour à une de ses séances d’entraînement. Il était vraiment impressionnant.

— Vous aussi, vous avez l’air d’un fameux sportif, ajoutai-je avec un sourire, en fixant ses bras de lutteur.

— Oh ! Moi, c’est de la gonflette, Commissaire. C’est pour épater les filles ! Ça compense un peu ma patte folle… Un accident du travail, il y a quelques années.

En disant ces mots, il secoua sa jambe comme un chien grattant le sol de ses pattes arrière.

— Mais je dois dire que c’est assez efficace, ajouta-t-il, radieux.

Je connaissais ces phénomènes pour en avoir rencontré plusieurs durant mes enquêtes. Souvent sous corticoïdes, ou pire sous androgènes, pour augmenter l’oxygénation musculaire.

— Vous prenez des produits ? lui demandai-je innocemment.

— Non. Je mange hyperprotéiné, c’est tout, me répondit-il sans hésitation.

— Vous pensez que Paul Mancel utilisait des substances ?

— Je n’en suis pas sûr, Commissaire, mais je crois que oui. Récemment, pendant une pause, il a reçu des SMS et des coups de fil étranges. Il s’est éloigné tout de suite de moi. Mais, d’autres fois, il m’est arrivé de surprendre quelques bribes de conversations. Je crois qu’il donnait des rendez-vous pour réceptionner les produits ou pour en commander. Je n’en suis pas sûr, Commissaire… Peut-être s’agissait-il de produits légaux et sans aucun rapport avec son activité sportive.

— Merci pour l’information. Je ne manquerai pas de vérifier. Une dernière chose, monsieur Murdier, pouvez-vous me montrer le vestiaire de Paul Mancel ?

— Pas de problème, Commissaire, suivez-moi.

Nous ressortîmes de l’atelier, empruntâmes un couloir qui menait à la réception. Le mécanicien poussa une porte sur la gauche et nous débouchâmes dans une pièce sans caractère, éclairée par un néon blafard. Sur une table en Formica trônaient un four à micro-ondes et quelques verres Duralex. Des casiers métalliques occupaient tout un pan de mur. Il s’approcha de l’un d’eux. Un cadenas pendait à la serrure. Le casier était ouvert et vide… Pas le moindre vêtement, le moindre papier… Le vide absolu.

Je m’étonnai :

— Ce casier est étrangement désert. Le plus souvent, on y entasse un tas de choses inutiles, une vieille paire de chaussures dans laquelle on se sent à l’aise, un bleu de remplacement, un magazine, un fruit pour la prochaine pause… De plus, il devrait au moins y avoir sa tenue de travail et ses chaussures de sécurité. J’imagine qu’il ne ramenait pas toutes ses affaires chaque soir chez lui ! J’ai plutôt l’impression que Paul avait vidé son casier, comme s’il savait qu’il n’allait pas revenir… ou comme si quelqu’un s’en était chargé après sa disparition.

— Je ne sais pas. Je n’avais même pas remarqué qu’il n’y avait rien dans son casier. En tout cas, pour ma part, je n’y ai pas touché. Il faudrait demander à la direction si quelqu’un s’en est occupé.

Nous ressortîmes de la salle de repos. Le mécanicien me raccompagna jusqu’à la réception. Renseignement pris, j’eus la confirmation que personne dans l’entreprise n’avait touché aux affaires de la victime. Quant aux équipes de la police judiciaire, on m’affirma qu’à leurs arrivées, le casier était déjà vide.

À cette heure de la journée, le hall du garage était désert. Une blonde décolorée rêvassait derrière son bureau. Mon regard fut aspiré par son décolleté abyssal. Je plongeai mon regard dans cette profondeur paradisiaque. J’imaginais qu’elle portait une jupe moulante et des bas, légèrement vulgaires. C’est alors qu’elle leva son visage et me regarda sans la moindre expression. Je lui souris, gêné par les pensées qui m’occupaient.

— Bonjour Monsieur, finit-elle par articuler.

— Bonjour Mademoiselle.

Le paradis devint un cauchemar. La bouche de la standardiste était ravagée par un rouge à lèvres hémorragique. Vu les traces sanglantes qui les recouvraient, ses incisives avaient dû profiter de l’orgie vampirique. Je n’eus pas le temps d’engager la conversation. Le commercial play-boy s’approchait de nous.

— Alors, Commissaire, vous avez appris des informations intéressantes sur Paul ? me lança-t-il de loin.

— Peut-être… Vous savez, l’importance des renseignements n’apparaît souvent qu’au cours de l’enquête. Pour le moment, j’engrange.

Tout en parlant, mes yeux regardaient vers l’extérieur du garage. Étonné, j’aperçus Joseph Murdier monter dans une Opel Insignia neuve de toute beauté. Sa journée était finie, il s’en allait.

— Je ne pensais pas que le salaire des mécanos permettait d’avoir une telle voiture ! m’étonnai-je.

— Le salaire, non. Les à-côtés, oui, me répondit-il avec un sourire.

— C’est-à-dire ?

Le jeune homme vérifia que personne ne nous écoutait. Il tourna la tête à droite puis à gauche. La blondasse était repartie dans son no man’s land intellectuel. Pas de risque de ce côté-là. Aucun client en vue. Pas d’autre vendeur.

Il continua :

— Les mécanos font tous du commerce parallèle de voitures, Commissaire.

— Vous pouvez m’expliquer, Monsieur… ?

— Monsieur Vatard, mais appelez-moi Tony, Commissaire.

— Ok, Tony, alors ? m’impatientai-je.

— C’est très simple. Lorsqu’un client vient pour une réparation sur un véhicule qui a entre 100 et 150 000 kilomètres, on lui fait un devis. Lorsqu’il est élevé, le garage propose de faire une reprise du vieux véhicule pour l’achat d’un neuf. On majore un peu le mauvais état de leur voiture. On leur énumère les futures pannes onéreuses qui ne devraient plus tarder… Bref, on le met en condition.

— Ouais…

— Quand le client est d’accord, on a deux possibilités : le garage achète pour pièces la voiture et le mécano la rachète à son tour au garage, juste un peu au-dessus du tarif de la casse. Tout le monde est gagnant : le mécano fait son stock de pièces pour presque rien et le garage vend une voiture neuve et récupère plus d’argent sur la vieille que s’il l’avait vendue à la casse.

— Malin en effet ! acquiesçai-je. La seconde possibilité?

— Le client arrive toujours avec sa vieille voiture. Le devis est trop cher pour que la réparation soit valable. Le garage lui fait une proposition de reprise. Seulement, le mécano arrive par là-dessus et propose au client de lui reprendre sa voiture, juste un peu plus cher que la reprise, pour son usage personnel, soi-disant. Le client a l’impression de faire une bonne affaire et le garage vend toujours une voiture neuve.

— Ne me dites pas la suite. Le mécano répare la voiture, qui en fait n’avait pas grand-chose, et la revend en faisant plusieurs fois la culbute. C’est ça ?

— Exact, Commissaire.

Je réfléchis quelques instants. Je ne réussis à trouver aucune faille dans la légalité de ces démarches. Il n’y avait rien à redire.

— Il n’y a jamais de conflits entre les mécanos ?

— Bien sûr que si ! Parfois, c’est la bagarre.

— Et avec Paul Mancel, ça se passait comment ces ventes ?

— Il n’était pas le dernier à bricoler. Justement, il venait d’en acheter une, il y a une quinzaine de jours. Il se cantonnait le plus souvent à des diesels. Une direction à refaire, une courroie de distribution, au pire un joint de culasse. Pour 150 à 300 euros de pièces et deux dimanches travaillés, il revendait sa caisse dans les trois mille euros. Voyez le bénef, Commissaire !

— Je vois, je vois… répondis-je, songeur.

— Et le Joseph qui vient de partir, il « bricole » aussi beaucoup ?

— C’est un des plus courageux. Il faut dire qu’il vit seul. Il passe tous ses week-ends le nez sous les capots de ses voitures.

— Cela devait tirer dur avec son chef. Paul était son patron. C’est lui qui avait la priorité pour acheter les voitures, non ?

— Pour ne rien vous cacher, c’est vrai. Joseph va pouvoir gérer ses affaires plus sereinement maintenant. Attention, Commissaire ! N’allez pas vous imaginer que Joseph est mêlé de près ou de loin au meurtre de son chef. C’est un brave type.

Le téléphone retentit soudain. La secrétaire, aux arguments certains, décrocha le combiné et d’une voix laconique annonça :

— Bonjour, garage automobile de Fougères, Sylvie pour vous servir. Je vous écoute.

Au moins, j’aurais appris le prénom de la vamp. Je saluai Tony et m’apprêtai à quitter le garage quand une dernière question me fit me retourner.

— Excusez-moi, Tony. Il me vient une dernière question : comment font les mécaniciens pour réparer leurs voitures. Il faut avoir un pont, un compresseur, et je ne sais pas quoi encore ?

— Vous êtes perspicace, Commissaire. En effet, c’est le principal obstacle. Les chanceux ont réussi à louer un terrain ou une place de parking qu’ils ont aménagé avec un pont et du matériel. Mais la majorité répare sur l’heure du déjeuner, le midi, ou le week-end, ici.

— Le patron autorise l’utilisation du matériel du garage pour leur usage personnel ? m’étonnai-je.

— Non, pas du tout. Le plus souvent, il ferme les yeux. Si le travail du garage est fait et bien fait, dans le temps imparti, tout va bien. Mais, dès qu’il y a une nouille dans le potage, un client mécontent, un retour de véhicule, un coup de bourre, vous n’avez pas intérêt à montrer le bout de votre voiture personnelle.

— Normal, non ?

— Normal, en effet. Au revoir, Commissaire. À bientôt ! me lança le commercial avec un sourire digne d’une publicité orthodontique.

Je remontai la rue en direction de mon hôtel. Je passai devant la place Raoul-II qui faisait face au château. Les premiers rayons de soleil créaient une ambiance fort agréable. Des restaurants se faisaient face ainsi que plusieurs cafés. Au comptoir du château dans un renfoncement des remparts snobait le Roi Arthur avec sa terrasse surélevée. Des bacs métalliques d’aspect contemporain envoyaient un électrochoc architectural au style féodal de la place. J’observai un joueur d’ukulélé. Sa physionomie était en accord parfait avec l’exotisme de son instrument. Une petite barbiche lui chatouillait le menton. Il l’avait tressée et la natte ainsi obtenue battait la mesure à chaque mouvement de son cou. Un peu plus loin sur la place, devant les cafés noyés sous les Monacos et les cidres Loïc Raison se trouvaient deux rappeurs en pleine révolte existentielle et une minette fardée au charbon dont les phalanges convulsaient sur un écran de téléphone portable, vital pour sa survie. Un peu plus loin, deux petites vieilles, leurs Caddies brinquebalant le long de leurs jambes, se frayaient un chemin entre les tables et papotaient au milieu de ce monde qui n’était plus le leur.

À gauche, on voyait un petit pont de pierre au style romantique, qui donnait sur la place Pierre-Simon avec ses boutiques de souvenirs bretons.

J’arrivai enfin devant mon hôtel. Le hall grouillait de monde. On se serait cru au milieu d’un essaim d’abeilles tant le brouhaha environnant était insupportable. Entre la sonnerie du téléphone, le crissement des roulettes voilées des bagages et les impatiences verbales des nouveaux arrivants, on avait l’impression d’être dans les souks de Marrakech. Je me réfugiai alors dans ma chambre pour me faire couler un bon bain, allumer la bouilloire puis m’allonger sur mon lit pour tenir tête à mon ennemi intellectuel de toujours (j’ai nommé Laclos). Me détendre était devenu ma priorité.

Je tenais la grande forme. Les définitions me paraissaient couler de source. Je noircissais les cases avec une facilité déconcertante.

Tour de piste. Tiens, celle-là me résistait davantage, remarquai-je.

Je mâchonnais l’extrémité de mon crayon. Mes yeux commençaient à s’obscurcir. Un bâillement significatif me fit sursauter. J’éteignis la lumière. Demain allait être une dure journée. Mon enquête ne faisait que commencer.

Enquête. Voilà, c’était le mot qui me manquait, me dis-je.

Tour de piste : enquête.

II - L’amour

Je me réveillai avant que la réception de l’hôtel ne m’appelât. J’avais bien dormi. Chacun de mes voyages en Bretagne me regonflait à bloc. La vie parisienne était stressante, la vie bretonne m’aérait, me remplissait les poumons d’un air tonifiant. J’enfilai mon jean, mes chaussures bateaux et le sweat bleu marine préféré de ma femme. J’aimais porter, pendant mes déplacements, les vêtements que mon épouse appréciait. C’était un peu comme si elle était avec moi. Un coup de peigne, un pschitt d’eau de toilette et j’étais prêt pour descendre prendre mon petit déjeuner. La salle était déjà pleine. Un buffet trônait au centre de la pièce. Outre les jus de fruits habituels, j’aperçus des crêpes, du lait Ribot, des kouign-amann et des galettes de couleur grise, probablement à base de farine de sarrasin.

Assis confortablement, je dépliai ma serviette, commandai un café noir et attaquai. Cholestérol, triglycéride, glucose… que du bonheur ! Une dernière gorgée de caféine pour dissoudre toutes ces molécules attachantes et me voilà d’attaque. Je sortis de l’hôtel. Le temps était agréable, la température digne d’une fin de printemps. Le ciel n’annonçait que du bon pour le reste de la journée. Je marchai sans réel but. J’aimais bien au début de mes enquêtes m’imprégner des lieux, de leurs habitants, de l’atmosphère particulière à chaque site. Je flânai, croisai des Fougerais vaquant à leurs occupations. Je passai devant le château dont la silhouette commençait à m’être familière. Cette magnifique bâtisse ornée de tours imposantes s’ouvrait sur les rues piétonnes où de nombreux cafés et boutiques d’artisanat avaient élu domicile. Je franchis un petit pont de bois et rapidement me retrouvai dans un magnifique parc. J’avançai dans une allée étroite longée par une rivière. Je dépassai un vieux lavoir à ma gauche. Le chemin s’élargit soudain. À ma droite, j’aperçus des jardins familiaux, petits rectangles de potagers désordonnés. Un peu plus loin, je remarquai, curieusement plantés au milieu d’une large pelouse, une espèce d’animal à cornes. Sculpture contemporaine à observer certainement avec d’autres yeux que les miens,