9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

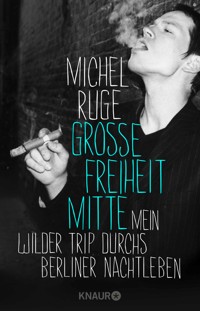

"Große Freiheit Mitte" ist die Fortsetzung von Michel Ruges Bestseller "Bordsteinkönig" – eine Liebeserklärung an das Berlin der Nachwendezeit mit seinem legendären Nachtleben, als in den Hinterhöfen illegale Clubs aufmachten und das Leben eine einzige große Party war. Michel Ruge wuchs im Hamburger Rotlichviertel St. Pauli auf. Als er in den Neunzigern seiner alten Heimat den Rücken zukehrt und in das pulsierende Berlin der Nachwendezeit zieht, glaubt er, aufgrund seiner Herkunft alle Freuden und Abgründe des Lebens bereits zu kennen. Doch Berlin erweist sich als das weitaus heißere Pflaster. Michel Ruge wird Türsteher in den angesagtesten Clubs in Berlin-Mitte. Dort bekommt er es nicht nur mit den Berliner Bandenbossen zu tun – er lernt auch die ungeahnte sexuelle Freizügigkeit des Berliner Nachtlebens kennen. Es sind die neunziger Jahre, Berlin ist hip, es gibt unzählige illegale Clubs, und alle sind wie im Rausch. Erst als das exzessive Treiben in seinem engsten Bekanntenkreis Opfer fordert, zieht Michel Ruge die Reißleine. "Große Freiheit Mitte" ist das Memoir eines wilden Lebens in einer wilden Zeit und zugleich das schillernde Porträt der legendären Berliner Nachwendezeit – einer Zeit, die viele magisch anzog und die den Ruf des heutigen Berlins begründete.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 273

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Michael Ruge

Große Freiheit Mitte

Mein wilder Trip durchs Berliner Nachtleben

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Nach dem Fall der Mauer pulsiert das Leben in Berlin. Die Metropole zieht auch Michel Ruge magisch an. Er wird Türsteher in den angesagtesten Clubs in Berlin-Mitte. Dort bekommt er es nicht nur mit den Bandenbossen zu tun, sondern lernt auch die ungeahnte sexuelle Freizügigkeit des Berliner Nachtlebens kennen. Es sind die Neunzigerjahre, Berlin ist hip, es gibt unzählige illegale Clubs, und alle sind wie im Rausch. Erst als das exzessive Treiben in seinem engsten Bekanntenkreis Opfer fordert, zieht Michel Ruge die Reißleine. Große Freiheit Mitte ist das schillernde Porträt der legendären Berliner Nachwendezeit – einer flirrenden Zeit, die den Ruf des heutigen Berlins begründete.

Inhaltsübersicht

Widmung

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

Notiz

»Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.«

Ton Steine Scherben

»Harte Schale, weicher Kern – Michel Ruge hab ich gern.«

Daniel Richter

Prolog

Es war, als wären wir die letzten Menschen auf der Welt. Ich lief den anderen durch ein endloses Meer aus verfallenen Häusern hinterher. Der Himmel kippte von abendlichem Blau in nächtliches Schwarz. Die Luft war noch warm. Von hinten beobachtete ich, wie die Schatten meiner Freunde durch das fahle Licht flackernder Straßenlaternen huschten. Dann waren sie auf einmal verschwunden – verschluckt von einem dunklen Torbogen, dessen Wände das Knirschen ihrer Schritte als hohles Echo zurückwarfen.

Ich folgte ihnen blind. Durch einen düsteren Hinterhof, über provisorische Rampen aus Holzbrettern. Vorbei an Bauzäunen und Schuttbergen jagten wir einem dumpfen Dröhnen entgegen, das allmählich lauter wurde. Eine Eisentür klappte auf, und ein blasser Lichtstrahl schwappte ins Dunkel. Wie zuvor der Torbogen schluckte nun der Lichtstrahl die Schatten meiner Freunde. Dann schluckte er mich. Das Dröhnen explodierte, und wir standen mittendrin in einer wogenden Masse aus Menschen, deren Leiber im Rhythmus von Technobeats und flackernden Lichtern zuckten, schwitzten, bebten. Mein Körper bebte unweigerlich mit. Was war das hier? Eine Parallelwelt? Ein Traum? Ja! Das war Berlin.

1

Luft! Ich brauche Luft!

Schwer atmend blickte ich in die toten Augen der Prüfer, und mir wurde eines klar: Ich musste hier weg. Raus aus diesem Raum, dessen Wände sich immer mehr auf mich zuzubewegen schienen. Raus aus dieser Enge. Raus aus Hamburg.

Drei Jahre lang hatte ich diesem Moment entgegengefiebert. Er war der Höhepunkt einer Entwicklung, die mich vom Straßenjungen zum Künstler, vom gesellschaftlichen Freiwild zum Mitglied der anerkannten Gesellschaft machen sollte. Doch jetzt, wo der Moment gekommen war, wurde mir klar, dass ich die ganze Zeit einem Phantom hinterhergejagt war. Während meiner gesamten Schauspielausbildung war ich auf eine Klippe zugerannt, deren Kante ich nun erreicht hatte. Mir blieb nichts anderes übrig, als zu springen oder tatenlos in den Abgrund zu blicken, der mir aus den leeren Blicken meiner Prüfer entgegenstarrte. Unweigerlich schloss ich die Augen und sah die Bilder meiner rastlosen Jagd hierher auf meiner Netzhaut tanzen.

Zehn Jahre war es her, dass ich mit meiner alten Gang, mit meinen alten Freunden, die letzte Schlacht gekämpft hatte. Wenn ich es rückblickend betrachtete, hatte ich sie verloren. Sie war ein Aufbäumen gegen die Zeichen der Zeit gewesen, mein sinnloser Versuch, eine Freiheit zurückzuholen, die es längst nicht mehr gab. Schon damals war der Mikrokosmos meiner Kindheit – das St. Pauli der Siebzigerjahre – nur noch ein Abziehbild seiner selbst gewesen. Die Gewalt auf dem Kiez war immer größer geworden, der soziale Zusammenhalt immer schwächer. Freunde waren abgehauen, gestorben oder harten Drogen zum Opfer gefallen. Das Gesetz der Straße hatte seine Hoheit verloren. Ich hatte mir ein neues gesucht.

Gefunden hatte ich es hier, in der Schule für Schauspiel in der Oelkersallee. Hier hatte ich in den letzten drei Jahren meine glücklichsten Momente verlebt, die vielleicht schönste Zeit meines Lebens verbracht.

Zum ersten Mal hatte ich erfahren, was es bedeutete, nicht nach Status, Besitz oder Macht beurteilt zu werden. Meine Kreativität, meine Freude an Ausschweifungen und Übertreibung, all das, für das mich meine Eltern immer verurteilt hatten, waren hier kein Makel, sondern eine Qualität. Statt Stirnrunzeln erntete ich Applaus – von den Dozenten, von den Mitschülern und vor allem von den Mitschülerinnen.

Zu meiner Überraschung war meine Herkunft mein Kapital. Viele männliche Kommilitonen mühten sich erfolglos damit ab, genau die Maskulinität zu verkörpern, die ich seit Jahren auf der Straße lebte. Mir musste man nicht zeigen, wie man breitbeinig ging, auf den Tisch haute oder böse guckte. All das hatte ich im Alltag auf St. Pauli quasi nebenher lernen dürfen. Oft war es schmerzvoll gewesen, hatte mich an meine Grenzen getrieben, manchmal war es auch nur der einfachste Weg gewesen, sich Respekt zu verschaffen. Jetzt aber zahlte es sich in unverhoffter Weise aus.

Mitschüler und sogar Dozenten aus bürgerlichen Elternhäusern neideten mir die Authentizität, die ich ihnen voraushatte, und das nicht nur aus professionellen, sondern auch aus privaten Gründen. Denn das, was die Männer neidisch machte, weckte bei den Frauen Interesse. Und weil drei Viertel der Kommilitonen weiblich waren, war die Zahl meiner Freundinnen immer größer als die meiner Feinde.

So hatte ich neben dem Studium viel zu tun. Im ersten Jahr flirtete ich mit den Frauen aus meinem eigenen Jahrgang, im zweiten mit denen aus den Jahrgängen drunter und drüber, im dritten schlief ich mich durch sämtliche Betten meiner Mitschülerinnen. So prahlerisch das klingt, so unschuldig fühlte es sich in Wirklichkeit an. Wir waren Suchende. Immer begierig, Grenzen auszutesten und unsere eigene Empfindungspalette zu erweitern. Für mich, der ich nie ein routinierter Aufreißer gewesen war, war das völlig unglaublich. Jahrelang hatten Frauen in Diskotheken und auf der Straße meine Anmachen übersehen oder mich abblitzen lassen. Auf der Schauspielschule dagegen musste ich sie nicht mal mehr anmachen. Sie taten es von sich aus.

Im ersten Ausbildungsjahr führte das dazu, dass ich mich zwischenzeitlich für unwiderstehlich hielt. Was wiederum dazu führte, dass ich dachte, meine Anmachen in Diskotheken und auf der Straße würden jetzt doch zünden. Was lange nicht der Fall war. Danach kehrte ich geknickt zurück auf die Insel der Glückseligen in der Oelkersallee und wurde prompt wieder aufgerichtet. Wir lebten in unserer eigenen Welt. Wir waren die Kinder Grotowskis. Jerzy Grotowski war ein polnischer Theateranthropologe, nach dessen Theorien unsere Lehrer uns unterrichteten. Seine Lehre basierte auf der Philosophie, dass man Barrieren überwinden musste, um auf der Bühne das Innerste nach außen kehren zu können. Dass man Zustände verkörpern sollte, anstatt sie nur durch Handlungen zu illustrieren. Dazu musste man Erfahrungen sammeln. Auch sexuell. Das taten wir.

Der Freigeist ging so weit, dass die Frauen mich sogar untereinander weiterreichten, wie man es unter guten Freunden eben tut. Als ich mit der schönen Christina zusammen war, die wusste, dass ich eigentlich in ihre Freundin Henriette verknallt war, verkuppelte sie uns, besuchte mich aber trotzdem zum Schäferstündchen im Zimmer meiner WG. Bis ich irgendwann Nein sagte. Denn mit Henriette endete mein Dauerlauf der Promiskuität für einige Monate. Sie war meine große Liebe. In ihrer Weisheit und ihrem sanften, wunderschönen Silberblick fanden all die Offenbarungen, die mir die Schauspielschule eröffnet hatte, ihren Höhepunkt.

Henriette verhalf mir zu der ernüchternden Erkenntnis, dass ich Liebe und Hingabe bisher wohl gar nicht gekannt hatte. Weder meine Freunde, meine ersten Freundinnen noch meine Mutter hatte ich jemals so geliebt. Als wir zusammen in eine Wohnung am Hein-Köllisch-Platz auf St. Pauli zogen, waren die ersten Wochen der Himmel auf Erden. Wir lagen nächtelang wach, küssten uns, redeten und hörten Cat Stevens. Ich liebte Henriettes scharfen, analytischen Humor, ihr Talent und ihren Wagemut, derentwegen sie in der Schule ständig aneckte.

Sie war es, die mich dazu ermutigte, bei der Abschlussprüfung auf einen Regisseur zu verzichten und meine eigene Inszenierung zu machen. Und sie war es, die mich auf die Idee brachte, neben einem Monolog von Heiner Müller eine Collage aus erotischen Versen vorzutragen, die sich vom Einerlei der üblichen Klassiker abhob. Sie half mir dabei, mich selbst zu erkennen, indem sie mich erkannte. Aber sie war auch diejenige, die mir das Herz brach und mich dadurch gnadenlos auf den Abgrund zutrieb, in den ich bei der Prüfung blickte. Henriette war Schütze, wie ich. Wir waren beide gleich umtriebig, wild, eifersüchtig und lechzten gleich stark nach Liebe. Wir waren eine explosive Mischung, rieben uns aneinander auf. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen.

Einen Monat vor unserem Abschluss kam der große Knall. Während eines spektakulären Streits warf Henriette alle meine Bücher aus dem Fenster unserer gemeinsamen Wohnung im dritten Stock. Ich werde nie den Klang der flatternden Seiten im Wind vergessen, das dumpfe Aufschlagen der Einbände auf dem Asphalt, das unsere Trennung besiegelte. Später irrte ich ziellos zwischen den verstreuten Büchern auf der Straße umher, als wären es Scherben, aus denen ich unsere zertrümmerte Beziehung wieder zusammensetzen könnte. Am Ende ließ ich sie liegen – die Bücher auf der Straße und Henriette oben im Bett.

Meine Prüfung fiel – meiner fatalistischen Stimmung entsprechend – erbarmungslos existenzialistisch aus. Ich glaube, Heiner Müllers Mann im Fahrstuhl war nie verschwitzter, verlorener und verstörter als bei mir. Nie sind erotische Verse mit so verstörender Sehnsucht vorgetragen worden.

Dann stand ich da. Schwer atmend. Am Abgrund. Mit geschlossenen Augen, um nicht die Blicke der Prüfer ertragen zu müssen. Aber als sie anfingen zu sprechen, sah ich sie natürlich doch an. Eine verlogene, eitle Fachsimpelei begann. Alle sechs Prüfer waren in den drei Jahren zuvor meine Lehrer gewesen. Sie hatten lückenlos dem intimen Ausbildungsprozess beigewohnt, in dem ich mich erst öffnete, dann zerstören ließ und schließlich neu zusammensetzte. Dabei waren wir uns gegenseitig sehr nahegekommen. Sie kannten mic, ich kannte sie. Ich wusste, dass die Gesangslehrerin ein Alkoholproblem hatte und von ihrem letzten Freund für einen Mann verlassen worden war. Ich wusste von der gehemmten Erregung der Bewegungstrainerin im Umgang mit den männlichen Schülern. Ich wusste auch von den Grenzüberschreitungen der Schauspiellehrer, die ihre Machtposition gnadenlos ausnutzten, um Affären mit den Schülerinnen anzufangen.

Es war also völlig absurd, dass sie mich jetzt in hohlen Phrasen begutachteten, als hätten wir uns noch nie gesehen. Und dass sie mich mit toten Augen anstarrten, als wären wir Fremde. Ich hätte kotzen können über die Verlogenheit der Situation. Waren das die Formeln der anerkannten Gesellschaft, der ich entgegengestrebt war? Dann blieb ich lieber Freiwild. Ich hatte ja nichts zu verlieren. Henriette war weg, die Insel der Glückseligen in der Oelkersallee würde mir in Zukunft verschlossen bleiben, der vermeintliche Höhepunkt war zum Abgrund geworden. Ich konnte ihm weiter ins Auge blicken oder springen. Ins Bodenlose? Ins Ungewisse? Zurück zu mir selbst? Egal. Ich hatte nur ein Ziel: raus hier!

2

Erste Schritte

Der Morgen brach an. Keine Wolken. Ich lief, immer der aufgehenden Sonne entgegen. Meine Abschlussprüfung an der Schauspielschule lag zwei Monate zurück, und ich war wider meine Erwartung einer der wenigen, die sie bestanden hatten.

In den Wochen danach stand mein Telefon nicht mehr still. Regisseure wollten sich mit mir treffen, Theater boten mir Engagements an, ich hätte einen Stückvertrag in Bremen bekommen können. Doch ich sagte alles ab und beschloss, nach Berlin zu gehen. Um beim Film groß rauszukommen.

Die Chancen standen gar nicht schlecht. Ich war ungezähmt und hungrig, ich hatte ein aufregendes Demoband in der Tasche, auf dem ich Witze erzählte und pantomimisch die Muschi meiner eigenen Mutter leckte, und ich hatte eine professionelle Agentin, die mir geraten hatte, den neuen Aufwind, den Regisseure wie Sönke Wortmann, Fatih Akin und Tom Tykwer dem deutschen Film beschert hatten, als Karrieresprungbrett zu nutzen.

Wenn man in den Neunzigern als junger Schauspieler nach Berlin ging, stolperte man quasi automatisch von Casting zu Casting. Oder man wartete, bis einen der nächste Produzent von der Straße pflückte. Das wurde mir zumindest in Hamburg immer wieder erzählt. Abgesehen davon war meine Auswanderung natürlich auch eine Flucht vor Henriette. Ich wollte der Sehnsucht nach ihr endlich entkommen. Dafür brauchte ich eine Aufgabe. Eine große Aufgabe. Die Eroberung der Filmwelt erschien mir gerade groß genug.

Die ganze Nacht lief ich quer durch Berlin. Vom ZOB am Funkturm im Westen, wo mich ein miefiger, überfüllter Fernbus aus Hamburg um elf Uhr abends abgesetzt hatte, bis hierher ins Häusermeer im Ostteil der Stadt. Es war ein endloser Marsch der Kontraste, der mich von einer alten Welt in eine noch ältere führte, die gerade erst wiederentdeckt worden war.

Auf das Getümmel am Busbahnhof folgten die Wohlstandsviertel Charlottenburgs, auf die Wohlstandsviertel der riesige, vor sich hingammelnde Brunnen am Ernst-Reuter-Platz, auf den Brunnen das fiebrige Dunkel des Tiergartens, wo rund um die Siegessäule die Schwulen in den Büschen standen.

Ich hastete weiter, immer geradeaus. Im Dunkel links und rechts – am Reichstag und am Potsdamer Platz – warteten die beiden größten und wichtigsten Baustellen der Republik auf ihre verspätete Vollendung. Aber ich hatte nur eins im Auge: das rußgeschwärzte Brandenburger Tor. Es war mein Nadelöhr ins Neuland. Dahinter lag all das, worüber Freunde aus Schauspielerkreisen in den letzten Jahren die wildesten Geschichten verbreitet hatten: besetzte Abrisshäuser, endlose Freiflächen, Technotempel, die sich in verfallenen Fabriken und Kaufhausruinen eingenistet hatten.

Mein Herz klopfte schnell und heftig. Trotzdem flog ich mit Leichtigkeit über den schlafenden Asphalt. Meine Erwartung beschwor in meinem Innern ein elektrisierendes und irgendwie vertrautes Gefühl von Freiheit herauf, das ich nur schwer fassen konnte. Natürlich war ich seit der Wende ab und an in Berlin gewesen. Ich hatte bei Freunden in linken Kommunen übernachtet und auf chaotischen Bauwagenplätzen gefeiert. Jedes Mal war dabei eine Freiheit, eine Offenheit spürbar gewesen, die ich vermisst hatte, sobald ich zurück in Hamburg war. Ich hatte das als Urlaubsphänomen verbucht. Aber jetzt, wo ich das eigentlich trostlose Neuland Ostberlins Schritt für Schritt erschloss, während es am Horizont allmählich hell wurde, begriff ich, dass ich diese Mischung aus Verfall und Aufbruch, aus Dreck, Mief und weitem Himmel kannte. Von früher, aus St. Pauli. Wo sie sich in den letzten Jahren immer mehr verflüchtigt hatte.

Abgesehen von ein paar verbliebenen Aussteigern, hatten in Hamburg die Bedenkenträger und Spießbürger die Oberhand gewonnen. Die Parallelwelt des Theaters hatte mich lange vor dieser bitteren Erkenntnis bewahrt. Nachdem ich des zauberhaften Auffangnetzes der jungen, freien Schauspielschulgemeinde beraubt worden war, hatte sie mich mit doppelter Wucht getroffen. Auf einmal war ich an jeder Ecke gegen Mauern gelaufen, Mauern aus Regeln, Mauern aus Bedenken, Mauern aus Erinnerungen und Erwartungen. Mauern waren in meinem Leben schon immer dazu da gewesen, sie niederzureißen oder einzurennen. Es war also logisch, dass es mich in eine Stadt trieb, in der wenige Jahre zuvor bei einer Revolution der Freiheit eine Mauer zu Fall gebracht worden war.

Berlin war der perfekte Ort für einen Neuanfang, ein verrücktes Mekka der Künstler und Chaoten. Ein Ort, an dem zwar niemand Geld hatte, an dem aber trotzdem alle in Riesenwohnungen hausten und ein aufregendes Leben führten. Während in Hamburg die Welt aus dem Otto-Katalog nachgespielt wurde und sich alles um Geld drehte, begann das gute Leben in Berlin genau an dem Punkt, wo die Taschen leer waren.

Das hatte etwas Anarchisches, wie ich es aus dem alten St. Pauli kannte. Man musste teilen, man musste improvisieren, man musste Entscheidungen treffen. Das ist es, was Anarchismus ausmacht. Selbstverantwortlich zu leben und frei zu sein. Dass Anarchismus oft mit Chaos gleichgesetzt wird, ist ein bescheuertes Missverständnis. Selbstverwaltung und die Ablehnung jeglichen Herrschaftssystems haben nur für diejenigen mit Chaos zu tun, die auf Biegen und Brechen ein Herrschaftssystem erhalten wollen, für machtbesessene Lemminge also. Und die blickten im undurchschaubaren Labyrinth der baufälligen Häuser Ostberlins, in dem ich mich jetzt immer mehr verfranste, nicht durch. Sie blieben draußen und überließen Suchenden wie mir das Terrain.

Wo war ich überhaupt gelandet? Mein Ziel – die Wohnung eines Freundes im Bötzowviertel am Prenzlauer Berg, in der ich vorübergehend übernachten konnte – hatte ich komplett aus dem Fokus verloren. Stattdessen war ich an der Friedrichstraße abgebogen und hatte mich treiben lassen. Die frische Morgenluft mischte sich mit dem Räuchergeruch von Ofenheizungen und dem moderigen Atem verwahrloster Hinterhöfe. In der Dämmerung wirkten die grauen Häuserfassaden, die teilweise noch Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg hatten, auf erhabene Weise trostlos. Es sah aus wie auf Kuba oder in Neapel. Ich konnte die Geschichte der Stadt geradezu einatmen.

Aber noch mehr als den Gebäuden galt meine Aufmerksamkeit den Menschen. Während ich eine Straße namens Kastanienallee hinauflief, stolperten sie aus ihren Bars und den Hinterhöfen mit den illegalen Clubs: verlorene Nachtschwärmer, die sich kaum auf den Beinen halten konnten, junge Männer, die die gleiche Hilflosigkeit im Blick hatten, wie ich sie empfand. Immer zahlreicher bogen sie um Straßenecken und taumelten aus Hauseingängen. Und sie hatten Frauen im Schlepptau, die leicht wie Federn über den Gehweg schwebten, als würden sie den Boden kaum berühren. Diese Frauen strahlten von innen. Sie leuchteten mir den Weg, und ich folgte ihnen, ohne darüber nachzudenken.

»Verfolgst du uns?«

Die Worte trafen mich so unerwartet, dass ich mich umschaute, ob jemand anders gemeint war. Aber sie sah mich an. Ihre Lippen waren rot, ihre Haare lang und schwarz, ihre Augen braun und sanft. Alles an ihr war zart. Nur ihre Stimme klang scharf und fordernd.

»Nein, ich …«

»Sicher?«

Ich hätte gerne spontan geantwortet, frech, aber ich war zu erschöpft.

»Ich schwöre, ich hab keine bösen Absichten.«

Bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, hakte sie sich bei mir unter, zog mich mit sich, und ich spazierte mit ihr die Kastanienallee hinauf.

Ich war peinlich berührt von dieser Distanzlosigkeit, und machte mich darauf gefasst, dass sie mit mir ins Bett wollte. Dass es ihr darum gar nicht gehen könnte, überstieg meine Vorstellungskraft. Ich wusste ja noch nichts von dem unbefangenen Umgang mit Körperlichkeit, der die Berliner Frauen auszeichnete. Oder davon, dass ich auf der Kastanienallee die besten Jahre meines Lebens verbringen würde. Ich wusste so vieles noch nicht. Nur eines wurde mir in diesem Augenblick klar: Ich war auf meinem Abenteuerspielplatz für Erwachsene angekommen.

3

Wandler zwischen den Welten

Es dauerte genau eine Woche, bis ich eine Wohnung, einen Job und einen Freund hatte. Das mit der Wohnung war eine schnelle Nummer. An meinem zweiten Tag hängte ich im Umkreis meiner Übergangsbleibe im Bötzowviertel Zettel an Bäume und Laternenmasten, auf denen ich viel zu lang und viel zu persönlich irgendwas von »jung, gut aussehend, wohnungssuchend« schrieb und mich als idealen Mieter anpries. Drei Tage später hatte ich drei Angebote, eins verlockender als das andere.

Billigen Wohnraum gab es in Berlin wie Sand am Meer. Trotzdem sagte ich gleich nach der ersten Besichtigung zu. Für meinen Neuanfang war die Wohnsituation zweitrangig. Außerdem war die Wohnung in der Prenzlauer Allee 315 perfekt. Sie war riesig (100 Quadratmeter), sie war billig (500 Mark warm), und sie war in Laufweite zum Rosenthaler Platz, in dessen Nähe meine neue Arbeitsstätte lag. Ich wurde Barkeeper im Rosenthaler, einer Café-Bar, in der ich Cocktails mixen und mich von den Freundinnen der Betreiberin begaffen lassen musste wie ein exotisches Tier im Zoo, was ich gleichzeitig peinlich und schmeichelhaft fand. Aber immerhin: Schon nach einer Woche in Berlin hatte ich meine Bühne gefunden. Die Aufmerksamkeit, die mir hier zuteilwurde, würde ich mir beim Film allerdings erst noch erarbeiten müssen. So viel dämmerte mir.

Das Rosenthaler war ein Szeneladen. Ende der Neunziger wurde jede Bar, die in Mitte aufmachte, zum Szeneladen. Die Gegend erfand sich gerade komplett neu. Zu DDR-Zeiten waren ihre Gründerzeithäuser immer mehr verfallen, nach der Wende waren viele der ehemaligen Bewohner weggezogen. Jetzt kamen immer mehr Wessis, um sich im Niemandsland der Ruinen und Brachflächen selbst zu verwirklichen.

Das Publikum im Rosenthaler war wie ein Spiegel dieser Boheme zwischen den Welten. Die Macher neuer Magazine und Zeitungen trafen auf Theaterleute von der Volksbühne und vom Berliner Ensemble. New-Economy-Glücksritter trafen auf Professoren und Langzeitstudenten. Künstler trafen auf Schriftsteller, Ossis auf Wessis, und alle hatten immer irgendwelche gemeinsamen Projekte am Laufen, über die sie wild gestikulierend und in trunkener Leidenschaft diskutierten. Das taten sie so lange, bis der Abend fortgeschritten genug war, um in einen der Clubs weiterzuziehen, die sich in den leer stehenden Häusern der Umgebung einquartiert hatten. Dort verbrachten die Leute den Rest der Nacht. Um am nächsten Abend wieder auf den wackeligen Hockern und Stühlen der Mitte-Bars zu sitzen und sich aufs Neue in Rage zu trinken.

Mich faszinierte das pulsierende Treiben. Ohnehin war mein Job an der Bar mehr ein Vorwand, um die Menschen und ihre Eigenheiten zu studieren, als eine wirkliche Mission. Ich war der langsamste und unbegabteste Cocktail-Mixer, den die Welt je gesehen hatte. Damit passte ich mich unfreiwillig dem behäbigen Rhythmus der Mitte-Gastronomie an. Es war Standard, dass die Gäste schnodderig bedient wurden und lange auf ihre Bestellung warten mussten. Die Leute akzeptierten es mit stoischer Gelassenheit. Sie waren nicht in Eile. Zeit gab es in Berlin genauso viel wie billigen Wohnraum. Es war geradezu schick, sich den Regeln im Rest der Republik zu widersetzen und damit die Ausnahmesituation der Stadt zu unterstreichen.

In meiner Freizeit entdeckte ich die Kastanienallee als mein Revier. Hier gab es nicht nur die interessantesten Cafés, sondern auch die schönsten Frauen. Ich nutzte die letzten heißen Septembertage dazu, mit Flipflops, Trainingshose und Unterhemd draufloszuspazieren, als würde das Viertel mir gehören.

Jeder Gang war eine Kür, und die Kastanienallee war gerade richtig dafür. Die Straße hatte den Charakter eines Laufstegs, den ich schon in den ersten Wochen in Berlin intuitiv spürte und der mich später dazu veranlasste, sie in »Casting-Allee« umzutaufen. Ich genoss es, die Blicke der Frauen auf mich zu ziehen. Dass ich zu schüchtern war, eine anzusprechen, stand auf einem anderen Blatt. Dafür wurde ich angesprochen. Von Sebastian. Der im 103 arbeitete, einem weiteren Szene-Café.

»Bist du nicht der Neue aus dem Rosenthaler?«, rief er mir eines Tages in seinem gedehnten österreichischen Akzent hinterher.

»Ja, bin ich.«

»Der Mojito, den du mir neulich gemacht hast, schmeckte grauenhaft.«

»Is’n Spezialrezept!«

Er grinste: »Gefällt mir, dein Spezialrezept.«

»Ich dachte, es schmeckt grauenhaft.«

»Tut es auch. Aber es knallt wie Sau.«

Wir lachten gleichzeitig los. Nachdem wir uns beruhigt hatten, fragte er: »Hast du Hunger?«

Dass ich nicht so viel Geld hatte, sah man mir wohl an. Ich zuckte mit den Schultern.

»Passt schon, ich hab grad ’nen Fehlbon.«

»Fehlbon?«

»Frag nicht, komm halt.«

So lernte ich an diesem Septembernachmittag gleichzeitig Sebastian und das Geheimnis des Fehlbons kennen. Letzteres bestand darin, dass Gerichte, die zwar bestellt, aber nicht abgeholt worden waren, an Freunde des Hauses umsonst rausgegeben wurden. Von diesem Tag an war ich ein Freund des Hauses. Beziehungsweise ein Freund von Sebastian. Ich revanchierte mich bei ihm mit knallenden »Spezialrezepten« im Rosenthaler.

4

Puls am Limit

Die Geschäftslandschaft, die sich in den baufälligen Häusern von Mitte eingenistet hatte, bestand aus Galerien, Antiquariaten, Bars, Clubs und Biobäckern. Letztere waren ein neues Phänomen. Es war erstaunlich, wie viele junge Idealisten sich hier den Traum vom eigenen Laden erfüllten, in dem sie individuelle Öko-Backwaren anboten. Dass sie damit einen Trend setzten, ahnte damals noch niemand. Die Leute gingen hin, weil sie Brot brauchten. Auch ich.

So lernte ich Lara kennen. Als ich eines Morgens meine Stammbäckerei betrat, stand sie am Tresen – die Beine etwas auseinandergestellt, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, mit dem Finger auf das Baguette zeigend, das sie bestellte. Mich beeindruckte der Anblick. Diese Frau strahlte genau die Stärke und das Selbstbewusstsein aus, die ich mir für mich selbst gewünscht hätte. Ich hätte mich nie im Leben getraut, sie anzusprechen. Stattdessen sah ich auf den Boden, wie immer, wenn eine Frau zugegen war, die mich einschüchterte.

Ironischerweise kam ich genau dadurch mit Lara ins Gespräch. Denn auf dem Boden saß ihr Hund, ein Rhodesian Ridgeback, der mit treuen Augen zu mir hochsah und dabei so herzerweichend guckte, dass ich gar nicht anders konnte, als mit ihm zu sprechen. Das fand sein Frauchen lustig. Vielleicht hegte sie auch von Anfang an den Verdacht, dass ich ihren Hund nur benutzte, um an sie ranzukommen. Das Ende vom Lied war jedenfalls, dass die starke Lady vom Tresen mir ihre Nummer aufschrieb. Ich war total perplex. Während sie mit stolzen Schritten den Laden verließ, sah ich ihr mit offenem Mund nach und vergaß, was ich eigentlich bestellen wollte. Aus taktischen Gründen wartete ich zwei Tage, bis ich sie anrief. Aber ich tat es. Sie lud mich zu sich nach Hause ein. Ich konnte mein Glück kaum fassen.

Laras Wohnung lag in der Zehdenicker Straße. Der Weg dorthin führte durch eine graue Einfahrt, in einen grauen Hinterhof zu einem grauen Aufgang. Die Tür stand offen, deshalb ging ich direkt die Treppe hinauf. Die Mauern rochen muffig, aber mir kam trotzdem alles blumig vor. Fast meinte ich, Laras süßen Duft schon im Treppenhaus riechen zu können. Als ich ihre Wohnung im zweiten Stock erreichte, drückte ich den Klingelknopf, aber drinnen rührte sich nichts.

Ich versuchte es erneut und merkte, dass die Tür einen Spaltbreit offen stand. Sollte ich sie einfach aufstoßen? Die Frage erübrigte sich, weil sie im nächsten Moment von selbst aufschwang. Lara stand vor mir: »Komm ruhig rein! Die Klingel und das Schloss sind leider kaputt!«

Die Wohnung war eine Mischung aus Dreißigerjahre-Mobiliar und Ikea. Auf den Holzdielen lag ein Perserteppich, im Wohnzimmer stand ein Schminktisch mit Zierschnitzereien und einem dreiteiligen Spiegel. Der Rest war ein riesiges Durcheinander aus Frauenzeitschriften, Tampons und benutztem Geschirr, in dem der Rhodesian Ridgeback herumhüpfte. Ich fühlte mich, als hätte ich einen weißen Fleck auf der Landkarte der weiblichen Seele entdeckt. Wo andere Frauen vor Herrenbesuch lange aufräumten und die Insignien ihrer Intimität in Schubladen und Spiegelschränkchen verbannten, schien Lara ein offenes Buch zu sein.

Sie empfing mich so, wie sie war und lebte. Sie verstellte sich nicht. Dass sie mich damit nur noch mehr einschüchterte, merkte sie offenbar. Sie kam mir entgegen und küsste mich. Danach ging alles wie von selbst. Es war, als würde uns die erste Berührung aneinanderschweißen. Eng umschlungen schlichen wir Richtung Bett, das im Chaos thronte wie eine weiße Insel, auf die wir uns flüchteten wie Kinder, die etwas Verbotenes taten.

Schnell fielen unsere Kleider zu Boden. Aus rauem Stoff wurde glatte Haut, aus Zurückhaltung wurde Hast. Ich enthüllte einen perfekten Frauenpo und kleine feste Brüste. Auf Laras Steiß schimmerte der weiche Flaum blonder Härchen, darunter die unschuldige Haut. Zu meiner Freude stellte ich fest, dass sie nicht rasiert war. Ich liebte das. Für mich war es ein Zeichen von Selbstbewusstsein, wenn Frauen sich gegen das Diktat des Pornokahlschlags behaupteten. Wenn sie ihrem Körper erlaubten, erwachsen zu sein wie sie selbst. Ich wollte keine abgeseiften kleinen Mädchen. Ich wollte riechen. Ich wollte schmecken. Ich wollte Frauen. Lara war eine. Und sie wusste genau, was sie wollte. Sie verschlang mich, und ich ließ es zu.

Es war wunderschön. Das blieb auch so, als im Eifer des Gefechts das Kondom riss. Lara lachte nur darüber, und wir machten weiter, ohne Kondom. Sie war damit einverstanden. Ich dachte, sie nähme die Pille. Obwohl … Dachte ich in diesem Augenblick überhaupt über irgendetwas nach? Ich war glücklich. Darüber, dass wir uns gefunden hatten, darüber, dass sie mich beim Abschied fragte, ob wir uns wiedersehen würden. Darüber, dass sie es nach dem zweiten Treffen ebenso tat.

Drei Wochen lang schwebte ich auf Wolke sieben. Es war eine perfekte Zeit. Wir quälten uns nicht mit Definitionsdruck, ob wir nun eine Beziehung oder eine Affäre hatten, die Dinge entwickelten sich von selbst. Nach zwei Wochen fragte sie mich, ob ich bei ihr einziehen wollte, und ich kündigte sofort meine Wohnung in der Prenzlauer Allee. Das war ganz unkompliziert – noch so eine Besonderheit jener Jahre kurz nach der Wende. Es gab keine Fristen oder Verträge, ein Anruf genügte. »Gut, dann gehen Sie zum Monatswechsel raus«, sagte der Vermieter. Das war in einer Woche. Möbel hatte ich sowieso keine, also war die Sache geklärt.

Doch dann drehte sich auf einmal der Wind. Von einem Tag auf den anderen empfing Lara mich nicht mehr mit einem Kuss, und sie hatte nicht mehr das Leuchten in den Augen, mit dem sie mich sonst anstrahlte, wenn wir uns trafen. Stattdessen erzählte sie mir kühl und sachlich, dass sie vermutete, schwanger zu sein.

»Von mir?«, fragte ich. Meine Erregung ließ mich über ihre seltsam reservierte Art hinwegsehen. Ich fand die Vorstellung eines gemeinsamen Kindes wunderbar, hatte mir immer eine Familie gewünscht. Gemeinsam mit Lara konnte ich all das richtig machen, was meine eigenen Eltern bei mir falsch gemacht hatten. Wir konnten beweisen, dass Eltern keine frustrierten Spießer sein mussten, die ihre Blagen erst in die Welt setzten, um sie dann dafür verantwortlich zu machen, dass sie ihr Leben zerstört hatten. Wir konnten beweisen, dass das bürgerliche Gebilde Mutter, Vater, Kind nicht zwangsläufig mit einer Entfremdung vom wahren Leben einhergehen musste. Dass die Liebe zum Kind nicht die Liebe zwischen Frau und Mann zerstören musste. Jetzt, wo wir sowieso zusammenzogen, rückten all diese Träume in greifbare Nähe.

In den Tagen zwischen dem ersten Schwangerschaftstest und der Bestätigung durch den Arzt ging ich wie auf Watte. Vielleicht musste ich ja gar nicht zum Film, gar nicht berühmt werden. Vielleicht hatte das Schicksal mich aus einem anderen Grund hierhergeführt. Vielleicht wollte es mich nach der Enttäuschung mit Henriette entschädigen, mit etwas Größerem, Bedeutsamerem.

Diese Vorstellung begeisterte mich. Doch mit meiner Begeisterung stand ich allein da. Während meine Zuneigung wuchs, wurde Lara immer abweisender. Als der Arzt ihre Schwangerschaft bestätigte, verkapselte sie sich innerhalb weniger Tage völlig in ihrer eigenen Welt. Hatte sie mir zuvor uneingeschränkten Zugang zu ihrem Leben gewährt, schloss sie mich jetzt vollständig davon aus.

All die positiven Veränderungen, die Schwangere angeblich durchmachen – die innere Ruhe, die rosige Gesichtshaut, das Aufblühen –, schienen sich bei ihr ins Gegenteil zu verkehren. Sie war zickig, ihre Haut wurde fahl, sie verwelkte. Auch die berühmten Stimmungsschwankungen und die damit verbundene Reizkurve von null auf hundert beherrschte sie perfekt. Bei einem heftigen Streit schmiss sie mich schließlich aus der Wohnung.

Ich war schockiert, aber ich dachte auch, sie würde sich wieder beruhigen. Also ging ich auf einen Fehlbon zu Sebastian und versuchte, dem Streit nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Als ich nach drei Stunden zurück in die Zehdenicker Straße kam, war das Schloss ausgetauscht. Seit unserem Kennenlernen war es kaputt gewesen, immer hatte die Wohnung offen gestanden. Jetzt war sie plötzlich verrammelt.

Ich bekam Panik, hämmerte gegen die Tür, rief Laras Namen, versuchte sie anzurufen. Alles, was ich zurückbekam, war eisernes Schweigen. Ich wartete noch eine Weile im Treppenhaus, klopfte und rief erneut. Ohne Erfolg. Ich ging. Zu meiner Wohnung in der Prenzlauer Allee, aus der ich am nächsten Tag ausziehen musste. Wo sollte ich jetzt hin? Was sollte ich von alldem halten? Hatte Lara sich die Schwangerschaft nur ausgedacht, um mich an sich zu binden und dann wegzustoßen? Wollte sie kein Kind? Wollte sie kein Kind von mir?

Ich bekam keine Antwort auf diese Fragen. Als ich sie ein paar Tage nach dem Streit – ich schlief inzwischen wieder bei meinem Kumpel im Bötzowviertel – anrief, war die Leitung tot. Ich ging noch einmal zu ihrer Wohnung, aber Laras Name war vom Klingelschild entfernt worden. Selten in meinem Leben hatte ich mich so betrogen gefühlt.

Ich war allein, mein Kopf platzte fast vor lauter Fragen, auf die ich keine Antwort wusste, mein Glaube daran, dass das Schicksal schon alles richten würde, war zerschmettert. Innerhalb weniger Tage war ich zwischen den gleichen Extremen hin- und herkatapultiert worden, die auch Laras Reizkurve bestimmten. Nur umgekehrt: von hundert auf null.

5

Die letzten Stunden Hamburg

Vielleicht wäre ich nach dem Scheitern meines Familientraums mit Lara wahnsinnig geworden, wenn ich nicht eine Fluchtmöglichkeit gehabt hätte: den Kampfsport. Um mich abzulenken, stürzte ich mich ins Training. Ich hatte kurz vor meinem Abschluss an der Schauspielschule mit Escrima angefangen, einer Mischung aus südostasiatischer Kampfkunst und europäischer Hiebfechtschule. Da mein Lehrer Bernd Schubert in Hamburg saß, hatte ich den Unterricht in den letzten Wochen schleifen lassen. Doch jetzt, wo die Enttäuschung über Lara mich als offene Wunde zurückgelassen hatte, gab ich wieder Gas. Um auf andere Gedanken zu kommen. Um mich von meiner eigenen Niederlage abzulenken. Um mich für weitere Schläge zu wappnen.

Tatsächlich fühlte ich mich beim Training entschlossener, mutiger und weniger einsam, und die körperliche Erschöpfung danach knipste das Rauschen der Fragen in meinem Kopf aus. Gleichzeitig fühlte ich mich immer ein bisschen schuldig. Warum kämpfte ich weiter, obwohl ich nach allem, was ich erlebt hatte, doch eigentlich ein kampfloses Leben führen wollte?