19,99 €

Mehr erfahren.

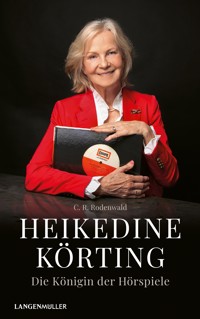

- Herausgeber: Langen-Müller

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Millionen von kleinen und großen Kindern lauschen täglich ihren Hörspielen oder schlafen zu ihnen ein. Seit mehr als 40 Jahren produziert Heikedine Körting Erfolgsserien wie Die drei ???, TKKG, Fünf Freunde oder Hanni und Nanni. Insgesamt hat sie für das Label Europa mehr als 3.000 Hörspiele inszeniert. Doch der Erfolg war ihr keineswegs in die Wiege gelegt. Sie musste gegen schwere Krankheiten, katastrophale Schulnoten und Mobbing ankämpfen. Oft stand sie am Scheideweg und hätte ihren Job als Hörspielregisseurin mehrmals beinahe an den Nagel gehängt. Doch nie gab sie auf und setzte sich am Ende immer durch – mit Fröhlichkeit, Leidenschaft und ihrer unbändigen Energie. Ein Buch über eine einzigartige Frau, ein Blick durchs Schlüsselloch in die faszinierende Welt von Die drei ???, TKKG und vieler weiterer Klassiker der Hörspielgeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Vorwort und Prolog

Vorwort von Heikedine Körting

Prolog: Mädchenhafte Erscheinung

I. Vorfahren, Kindheit und Jugend

Von Hannover nach Thalbürgel

Ab nach Lübeck

Es geht aufwärts

Albtraum und Teenagerfreuden

Männer, Abi, Sternenschnuppe

Ein Professor und ein Ofen-Fall

II. Blockbuster, Hochzeit und ein Comeback

»Die Märchentante vom Amtsgericht«

Regisseurin und Jungjuristin

Gutsherrin, Ehefrau und Tante

Die drei ???, TKKG und Gruselärger

Vom Medienhype zur schlechten Presse

Von tiefer Krise zur Rückkehr der Klassiker

III. Die Kunst des Weitermachens

Wunderbare Welt der Musik

Familienbande und ein schwerer Abschied

Neuanfänge

Der Zauber ist noch nicht erloschen

Erfolgsgeheimnisse und Herausforderungen

Epilog: Das Erbe

Über den Autor

Anmerkungen

Impressum

Vorwort und Prolog

Vorwort von Heikedine Körting

Als vor einiger Zeit einmal mein Leben verfilmt werden sollte, lief ich sprichwörtlich schreiend davon. »Das sollen die machen, wenn ich tot bin«, dachte ich mir damals. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich wollte immer nur mit tollen Künstlern spannende und positive Unterhaltung produzieren und gar nicht selbst im Mittelpunkt stehen. Das war mir nie besonders wichtig. Und wenn ich mich doch wider Willen zu großen Auftritten überreden ließ, machte es mich oft zur Zielscheibe der Klatschpresse. Das brauchte ich wirklich nicht noch einmal.

Als mir der Bundespräsident dann aber im September 2022 das Bundesverdienstkreuz am Bande verlieh, war ich nicht nur völlig überwältigt von der Ehrung, sondern auch von den vielen positiven Reaktionen darauf. Unglaublich, wer sich plötzlich alles als Fan unserer Hörspiele outete, anscheinend bedeuteten sie auch anderen erwachsenen Menschen viel.

Christian Rodenwald war schon vorher mit der Idee auf mich zugekommen, ein Buch über mich und mein ungeplant ereignisreiches Leben zu schreiben. Diesmal war ich nicht abgeneigt, aber immer noch mehr als skeptisch.

Dass Rodenwald von Haus aus Historiker ist, erleichterte es mir ungemein, Ordnung und Struktur in die vergangenen 80 Jahre meines Lebens zu bringen. Wir führten viele lange Gespräche, sahen alte Tagebücher, Kalender und Briefe durch. Uns wurde dabei bewusst, dass unser Buch früher ansetzen musste als mit den Umständen meiner Geburt. Wir werden also zunächst meinen Ur-Großvater Berthold Körting und dessen gleichnamigen Sohn kennenlernen. Beiden bin ich selbst leider nie begegnet, dafür prägten mich meine Eltern Peter und Dorothea Körting umso mehr. Die ersten Seiten gehören ihnen.

Wer sich besonders für meine Arbeit im Hörspielstudio interessiert, wird ab Teil II ganz besonders auf seine Kosten kommen. Wir wollten dieses Buch möglichst bunt gestalten und die Ereignisse und Menschen beleuchten, die meinen Weg ans Mischpult geebnet und begleitet haben. In meinem Leben durfte ich viele tolle Menschen kennenlernen. Einige davon kommen in diesem Buch zu Wort.

Es gibt aber auch ein Leben hinter dem Vorhang. Und die Menschen dort sind mir mindestens genauso wichtig: Familie, Freunde, Mitarbeiter. Ohne sie wäre ich nicht das, was ich heute bin. Ihr Blickwinkel auf mich hat mich in vielen Fällen überrascht und oft auch sehr gerührt.

Als ich noch ganz klein war, hatten meine Eltern eine Fotografin im Freundeskreis. Wer sich von ihr fotografieren ließ, landete zwar als unfreiwilliges Model im Aushangkasten, bekam dafür aber auch Abzüge, die für uns damals unbezahlbar waren. Auch später wurde in unserer Familie viel fotografiert. Einige dieser Fotos haben wir ausgewählt, um das Erzählte möglichst anschaulich zu gestalten.

Wir haben dieses Buch ganz bewusst nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben. Einerseits wollten wir Facetten meines Lebens zeigen, über die ich teilweise noch nie mit einem anderen Menschen gesprochen hatte, gleichzeitig aber auch eine kritische Distanz wahren.

Dafür kommt mein Vergangenheits-Ich zu Wort. Es war für mich besonders spannend, in meine Gedanken, Gefühle und Wünsche von früher einzutauchen und mich auf eine Zeitreise durch meine Tagebücher und vieles mehr zu begeben.

Besonders wichtig war mir auch, ein Schlaglicht auf meinen geliebten Mann Andreas Beurmann zu werfen. Ohne ihn würde es dieses Buch nicht geben. Er gründete seinerzeit das Label EUROPA – und weckte in mir die Leidenschaft für klassische Musik. Er war es, der mir die erste Chance gab, kleine und große Kinder in aufregende Welten und Geschichten zu entführen, auch wenn bis heute viele dabei einschlafen.

Ich mache mir nichts aus Make-up, deswegen ist auch dieses Buch ungeschminkt. Bitte nicht erschrecken. Ich bin zwar ein fröhlicher Mensch, aber auch ich bin manchmal traurig oder habe mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Muss man das betonen? Eigentlich nicht. Das gehört zum Leben einfach dazu. Wenn ich eines gelernt habe: Wir sollten das Leben genießen, es kann so schnell vorbei sein. Deswegen versuche ich, jeden Abend mit einem Lächeln ins Bett zu gehen. Oder zumindest mit einem schönen Hörspiel.

Mit fröhlichen Grüßen – und viel Spaß beim Lesen, Eure

Prolog: Mädchenhafte Erscheinung

»Ich gehe über den knirschenden Kies zu einer alten Holztür. Zwei Stufen. Innen, nach einem kurzen Vorraum mit verschiedenen Schuhen, fliegt eine mädchenhafte Erscheinung auf mich zu, von irgendwo kommt sie herbei in ihren Ballerinas, und schon werde ich mit Fragen überschüttet.

Der Händedruck fällt meistens aus, zu sehr bin ich mit den Antworten beschäftigt: Treppe oder Lift? Brauchen Sie später ein Taxi? Na, jetzt sind Sie erst mal da, Hunger? Ich habe Kaffee in der Thermoskanne, da kriegen Sie erst mal einen, es gibt auch Glücksklee! Ich habe noch Eibrot von gestern übrig, sehr lecker, ach, waren Sie im Regen? Sie sind ja ganz nass, wollen Sie ein frisches Hemd? So, nun aber los. Schön, dass es geklappt hat!«

So oder so ähnlich wie Die drei ???-Erzähler Axel Milberg schildert nahezu jeder seine erste Begegnung mit Heikedine Körting in ihrem berühmten EUROPA-Tonstudio in der Hamburger Rothenbaumchaussee.

Sie ist Deutschlands Hörspielkönigin. Millionen von kleinen und großen Kindern lauschen Tag für Tag ihren Hörspielen oder schlafen dabei ein. Seit über 40 Jahren produziert sie Erfolgsserien wie Die drei ???, TKKG, Fünf Freunde oder Hanni und Nanni. Insgesamt hat sie bis zum heutigen Tage mehr als 3000 Hörspiele gemacht – alle für das Label EUROPA.

Seit 1979 gingen 55 Millionen Die drei ???-Hörspiele über die Ladentische. 32 Milliarden Streams kamen in den letzten Jahren dazu. TKKG ist mit 50 Millionen verkauften Tonträgern und neun Milliarden Streams dabei – kaum zu glauben, aber wahr.

Der Erfolg war ihr keineswegs in die Wiege gelegt. Oft stand sie am Scheideweg und hätte ihren Job als Hörspielregisseurin mehrmals beinahe an den Nagel gehängt. Doch sie gab nie auf und setzte sich am Ende immer durch – mit Fröhlichkeit, Leidenschaft und unbändiger Energie.

Wer Heikedine Körting einmal aus nächster Nähe erlebt hat, weiß: Diese Frau strotzt vor Energie, Kreativität und Lebensfreude. Wie macht sie das – mit 80 Jahren? Da muss es doch irgendein Geheimnis geben?

Dies ist ein Buch über eine einzigartige Frau sowie ein Blick durchs Schlüsselloch in die faszinierende Welt von Die drei ???, TKKG und vielen weiteren Klassikern der Hörspielgeschichte.

Viel Spaß beim Lesen!

I. Vorfahren, Kindheit und Jugend

Heikedine als Baby

Von Hannover nach Thalbürgel

Die Kugel im Kopf

Es waren gute Jahre gewesen, ein schönes Leben. Doch plötzlich war es aus den Fugen geraten. Und Berthold Körting ertrug nicht, dass es abwärts ging – rasant abwärts. Noch tiefer war für ihn kaum vorstellbar. Er war am Ende.

Nun lag er in seiner Neubabelsberger Villa auf dem Boden. Tot. Er hatte sich eine Kugel durch den Kopf gejagt und seine Familie einem ungewissen Schicksal überlassen.

Berthold Körting, der renommierte Gartenarchitekt und Keramiker, stand bis dato immer auf der Sonnenseite des Lebens. Sein gleichnamiger Vater hatte 1871 zusammen mit Onkel Ernst in Hannover eine Firma zur Herstellung von Pumpen gegründet. Der Maschinenbau machte die Gebrüder Körting sehr reich und einflussreich.

Mit dem wirtschaftlichen Erfolg ging aber auch soziales Engagement einher. Ab 1890 bauten die beiden Unternehmer die Arbeitersiedlung Körtingsdorf. Neben 50 Doppelhäusern mit Garten gab es dort auch eine Schule und Geschäfte. Es kommt also nicht von ungefähr, dass es heute in der niedersächsischen Landeshauptstadt eine »Gebrüder-Körting Schule« gibt und die Stadt Hannover ein großes Grab zu Ehren der Industriellenfamilie auf dem städtischen Friedhof pflegt. 1

Der am 6. Mai 1883 geborene Berthold Körting Junior hatte keine Ambitionen, in das Pumpenimperium seines Vaters einzusteigen. Der »verwöhnte Junge« wollte lieber Architekt werden, schaffte das dafür aber notwendige Abitur nicht. Ganz begraben mochte er seinen Traum dennoch nicht und schrieb sich als Hospitant an der Universität ein. Infolge von Familienstreitigkeiten ging Körting Junior nach München, wo er sich an der Akademie für Bildende Künste einschrieb und Zeichenunterricht nahm. 2

Dank einer Erbschaft war er finanziell gut ausgestattet. Auch sonst lief es gut. 1908 heiratete Körting die Hamburger Kaufmannstochter Helene Sprick. Die Ehe war glücklich. 1909 kam mit Peter Paul der erste Sohn zur Welt. Im Abstand von jeweils zwei Jahren wurden mit Heiner-Hans, Leopold und Marlene drei weitere Kinder geboren. Im Frühjahr 1911 ging Berthold Körting zusammen mit seinem Vater auf eine dreimonatige Jagd- und Studienreise nach Afrika. Über seine Erlebnisse dort veröffentlichte er im Nachgang mit Jagden am Oberen Nil sogar ein Buch. 1913 zog die Familie nach Neubabelsberg, einem Villenvorort von Potsdam.

Im Ersten Weltkrieg war Berthold Körting größtenteils an der Ostfront. Viele seiner Kameraden fielen in Gefechten mit der Armee des Zarenreichs. Eigentlich war er ein gebildeter, weltoffener Mann. Aber auch bei ihm machte sich eine nationalistische Tendenz bemerkbar.

In Aktien statt in Braunhemden

Den Krieg überstand Körting unversehrt. In Potsdam und Babelsberg, mit den vielen kleinen und großen Schlössern der Hohenzollern, hatte er ein Faible für Gartenarchitektur entwickelt. Zurück in der Heimat, machte er sich als Gartenarchitekt selbstständig. Sein erstes, großes Projekt war ein stattliches Haus mit einem noch stattlicheren Garten, das er auf einem großen Grundstück in der Nachbarschaft für die eigene Familie baute. 3

Zu seinen Kunden gehörten der Verleger Julius Springer, Reichskunstwart Edwin Redslob und viele andere bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst. 4 Zu seinem Stil erklärt die Landschafts- und Gartenarchitektin Katrin Lesser: »Seine Begeisterung für die Natur lässt ihn naturnahe, idealisierte und ästhetisch ansprechende Gartenlandschaften planen, die als Gegenpol zu den architektonischen Stilelementen gesetzt und durch diese in ihrer Wirkung gesteigert werden.« 5

Anfang der 1920er-Jahre waren die Körtings nach Italien gereist, wo ihre Begeisterung für Terrakottagefäße geweckt wurde. Zur Herstellung von Gartenkeramiken gründete Berthold Körting zusammen mit seiner Frau Helene die Oranienburger Werkstätten.

Als Adolf Hitler Mitte September 1923 nach Berlin reiste, um sich kurz vor seinem Putschversuch mit potenziellen Geldgebern und Unterstützern zu treffen, war der spätere Diktator auch bei den Körtings zu Besuch. Im Familienarchiv befindet sich eine Fotografie, die Hitler in einem Garten stehend zeigt. 6 Zwar hatte Berthold Körting eine durchaus deutschnationale Gesinnung, als NSDAP-Politiker oder Financier tat er sich infolge des Treffens aber nicht hervor. Sein Geld investierte er lieber in Aktien als in Braunhemden.

Mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse Ende Oktober 1929 geriet auch die deutsche Wirtschaft in einen Abwärtsstrudel. Im Winter 1929/30 waren die Goldenen Zwanziger Jahre passé. Körtings Aktien waren schnell nicht einmal das Papier wert, auf dem sie gedruckt waren. Die unter Reichskanzler Heinrich Brüning verfolgte Deflationspolitik bewirkte zusätzlich, dass das Geld allerorten alles andere als locker saß. Ein Gartenarchitekt war in dieser Zeit nicht mehr gefragt.

Berthold Körting konnte all das nicht verkraften. Die Schuldenlast machte ihn zunehmend depressiv. Er ertränkte seinen Frust im Alkohol. Das wiederum konnte seine Frau nicht mehr ertragen. Am 26. August 1930 reichte Helene die Scheidung ein.

Es war der 3. September 1930, als Berthold Körting seinem Leben ein Ende setzte. Sein damals 21 Jahre alter Sohn Peter hatte den Schuss gehört, konnte seinem Vater aber nicht mehr helfen. Dafür puhlte er die Kugel aus der Wand. Aufbewahrt wurde sie in einer mit Perlmutt verzierten Kiste, die Berthold selbst gefertigt hatte und die von der Familie später scherzhaft »Bundeslade« genannt wurde.

Zwischen Ischtar-Tor und Moulin Rouge

Zum Spaßen war Helene Körting damals aber ganz und gar nicht zumute. Die Bank pfändete das Haus samt Grundstück. Auch die Oranienburger Werkstätten gingen bankrott. Dabei zählte die Frau inzwischen zur Crème de la Crème der Keramiker im Deutschen Reich. Sie war »eine Frau auf den Spuren Nebukadnezars«, denn sie erhielt den prestigeträchtigen und lukrativen Auftrag zur Herstellung von Ziegeln für das heute noch weltberühmte »Ischtar-Tor«. Das einstige Stadttor von Babylon wurde Ende der 1920er-Jahre aus Hunderttausenden Glasurziegelfragmenten im Neuen Museum in Berlin wiederaufgebaut. 7

Das Tor stand, aber ihre eigene Existenz lag in Trümmern. »Diese tapfere Mutter, die[,] körperlich am Zusammenbrechen, sich nicht unterkriegen lässt und jedem neuen Schicksalsschlag neue Pläne entgegenstellt, – ich konnte ihr nicht helfen«, schrieb Peter Körting Jahrzehnte später in einer Art Lebensbeichte. 8 Er studierte seit November 1929 Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule in Berlin, musste sein Studium aber zwischen 1931 und 1933 infolge der Weltwirtschaftskrise unterbrechen, um sich mit diversen Gelegenheits- und Aushilfsjobs über Wasser zu halten.

Auf der Suche nach Arbeit verschlug es den jungen Mann im April 1933 bis nach Hirschberg in Schlesien, wo er ganz in der Nähe auf Schloss Stonsdorf eine Anstellung als landwirtschaftliche Hilfskraft fand. Briefe von Peters Mutter und seiner Schwester Marlene belegen, dass man sich in der Familie wegen seines unsteten Lebenswandels zunehmend Sorgen machte.

Das Mädchen aus der Provinz

Aus Peters Sicht gab es dafür gar keine Veranlassung. Denn in einem Hirschberger Gasthaus wurde er eines Tages auf ein hübsches, blondes Mädchen aufmerksam. Schnell fand er heraus, dass sie in einer Buch- und Kunsthandlung arbeitete. Das machte es ihm leicht, sie wiederzutreffen. Ihr Name war Dorothea, sie war 20 Jahre alt. 9 Es dauerte nicht lange, bis sie sich ebenfalls in den durchaus gutaussehenden Mann verliebte. Das war eine unbeschwerte, sorgenfreie Zeit.

Die Tage vergingen wie im Flug. Aber Peter Paul Körting und Dorothea Schuster waren ein ungleiches Paar. Während die Körtings trotz aller wirtschaftlichen Sorgen Bildungsbürger waren, kannte Dorothea seit jeher nur Armut. Ihr Vater Martin, genannt »Opel«, war aus dem Ersten Weltkrieg mit nur einem Arm zurückgekehrt. Seitdem verdingte er sich mehr schlecht als recht als Briefträger. Die Mutter kümmerte sich ganz klassisch nur um die Kinder – vier Töchter – und konnte somit nichts zum Familieneinkommen beisteuern.

Aufs Gymnasium durfte Dorothea nicht, obwohl sogar die Lehrer deswegen Fürsprache beim Vater hielten. Der Mann ließ nicht mit sich reden. Wie sollte er sich das leisten? Es gab schließlich nicht nur Dorothea. Er musste auch an ihre drei Schwestern Irmgard, Ursel und Hannchen denken. 10 Ein einziges Kind zu bevorzugen, kam für ihn nicht infrage. Entweder alle oder keine. Also keine.

Dorothea litt unter der Armut. Sie liebte feine Umgangsformen aber so sehr, dass sie sich gezielt bei wohlhabenden Familien als Kindermädchen bewarb. Mit 15 Jahren war sie einmal aufs Postamt marschiert und forderte, dass ihr Vater nicht mehr als Briefträger, sondern als Postbeamter bezeichnet werden sollte – mit Erfolg. Dorothea ging es um den Eintrag im Adressbuch. Es mag sein, dass diese Anekdote in den Bereich der (Familien-)Legenden gehört, verdeutlicht aber doch, um welche Kämpfernatur es sich bei ihr handelte. Nie gab sie auf. Immer versuchte Dorothea, das Beste herauszuholen.

Das alles sah Peter in seiner Dorothea, wohingegen seine Familie geradezu entsetzt war, dass er sich auf eine Frau aus ärmlichen Verhältnissen eingelassen hatte. »Was? Die willst du heiraten?«, knallte Schwester Marlene ihrem älteren Bruder an den Kopf. Ein Körting sollte doch nicht die Tochter eines Briefträgers ehelichen! Ein heftiger Streit entbrannte.

Dorothea saß derweil mit dickem Bauch im Nachbarzimmer und musste alles mitanhören. Sie war schwanger. Peter dachte nicht eine Sekunde daran, Dorothea sitzen zu lassen. Ganz im Gegenteil, das Kind sollte nicht unehelich zur Welt kommen. Ja, die Körtings waren wohlhabende Leute, gingen einst auf Jagdreisen und spielten Polo, aber sein Herz schlug nun einmal für dieses Mädchen aus der Provinz. Und er setzte sich durch.

Alles in allem eine glückliche Zeit

Die Hochzeit fand Anfang Januar 1934 in der Stabkirche in Wang statt. Die Kirche gehört noch heute zu den großen Touristenattraktionen Schlesiens. Anschließend gingen die beiden für zwei Jahre nach München, wo im Juni 1934 schließlich ihr Sohn Klaus zur Welt kam, der in der Familie zeit seines Lebens liebevoll Teddy genannt wurde. Derweil setzte Peter sein Studium an der Technischen Hochschule fort. Trotz der Doppelbelastung unterstützte Dorothea ihren Mann, wo sie nur konnte. Er wollte sein Studium so schnell wie möglich beenden, um Geld für die Familie zu verdienen.

Nach bestandenem Examen zog die junge Familie nach Berlin. In der Reichshauptstadt mieteten sie eine Wohnung in der Fabriciusstraße, unweit von Schloss Charlottenburg. Drei Jahre nach Teddys Geburt kam im November 1937 schließlich Uwe zur Welt. Nun waren sie zu viert. Es war eine alles in allem glückliche Zeit. Im Dritten Reich wurde viel gebaut, gerade auch in der Spreemetropole. Das kam dem Bauingenieur Peter Körting zugute. Er profitierte wie so viele von der massiven Aufrüstung. Im Mai 1938 fand er Arbeit im Reichsluftfahrtministerium und war nun Referent für Befestigungsbauten der Luftverteidigungszone.

Über Ecken waren die Körtings sogar mit Bernhard Rust, Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, verwandt. Mit Stolz wurde in der Familie erzählt, wie man einst dabei geholfen habe, den Segelflieger von Leni Riefenstahl, der Lieblingsregisseurin Adolf Hitlers, in die Luft zu ziehen.

Trotzdem waren die Körtings klassische Mitläufer, Opportunisten, aber keine überzeugten Nazis. Doch das Regime genoss lange Zeit – wie bei der überwiegenden Bevölkerungsmehrheit auch – eine große Zustimmung.

Ausgebombt

Dann kam der Krieg. Peter hatte Glück und wurde nicht an der Ostfront eingesetzt. Infolge seiner Ernennung zum Regierungsbaurat der Luftwaffe im Jahr 1942 wurde ihm die bautechnische Leitung der Abteilung Befestigung übertragen. Als Ingenieur war er somit für den Bau des Atlantikwallsmitverantwortlich. Mit der Befestigungsanlage sollte eine Landung der Alliierten an der Westküste Frankreichs, Belgiens und der Niederlande sowie in Dänemark und Norwegen verhindert werden. Vor allem das Leben in Frankreich genoss der gutaussehende Regierungsbaurat. Zu Hause schwärmte er vom berühmten Pariser Varietétheater Moulin Rouge.

Längst war der Krieg nach Deutschland zurückgekehrt. Berlin wurde infolge der alliierten Bombenangriffe in eine Trümmerwüste verwandelt. Wenn Peter Körting Heimaturlaub hatte, gab es oft Diskussionen, weil er nicht hinunter in den Luftschutzbunker wollte. »Wir Kinder hatten natürlicherweise große Angst vor den Bombenangriffen, doch während wir am Anfang bei jedem Flak-Schuss oder Bombeneinschlag zusammenzuckten und uns im Keller verkrochen, hatte uns eines Tages Vater gezeigt, wie hübsch und interessant die Bombensplitter aussahen, die nach den Bombenangriffen mehr oder weniger versteckt, in bizarren Formen und schillernden Farben auf den Straßen lagen. So wich unsere Furcht neugieriger Erregung, die uns die schreckliche Tragweite ein wenig vergessen ließ«, erinnerte sich Sohn Klaus viele Jahre später. 11

Doch die Gefahr war real und wurde Realität. Auch das Haus der Körtings wurde eines Tages ausgebombt. Für immer verloren waren nun die vielen skurrilen Dinge, die Peters Vater und Großvater von ihren Jagden und Reisen mitgebracht hatten, wie zum Beispiel afrikanische Speere oder eine polierte Kokosnuss mit Glasaugen. Am Ende stand nur noch der Ofen halbwegs unversehrt in der Ecke. Dahinter hatte Peter seine wertvollsten Bücher versteckt. Sie gehörten zu den wenigen Dingen, die den Krieg heil überstanden.

Die Familie verließ Berlin. Dorothea fand mit ihren beiden Söhnen Unterschlupf bei ihren Eltern in Hirschberg. Es waren Festtage, als der Vater noch einmal zum Heimaturlaub nach Schlesien kam. Dorothea tat von nun an alles dafür, um ihrem Mann so nahe wie möglich zu sein. Als Peter, inzwischen stationiert in Bernau bei Berlin, eine Zeit lang schwer an Rheuma erkrankte, fand sie sogar eine Möglichkeit, zu ihm in die Kaserne zu ziehen.

Die Wehrmacht war zu diesem Zeitpunkt schon längst an allen Fronten auf dem Rückzug. Der Westwall war längst gefallen, doch der Krieg war noch lange nicht vorbei. Der Vater musste an die Front. Würde Peter Körting seine Familie jemals wiedersehen? Und würde er jemals das Kind, das seine Frau von ihm erwartete, in den Händen halten? Denn Dorothea war zum dritten Mal schwanger.

Zunächst spielte Dorothea Körting mit dem Gedanken, mit Klaus und Uwe wieder nach Schlesien zurückzukehren. Doch die Rote Armee rückte immer näher und trieb Flüchtlingsströme vor sich her. Der Weg in die alte Heimat würde unweigerlich in Tod und Verderben führen. Den Durchhalteparolen aus dem Volksempfänger schenkte die Mutter längst keinen Glauben mehr. Sie wollte weg, nur noch weg, sich und ihre Kinder in Sicherheit bringen.

Die letzten Zuckungen des Regimes

Auf einer Anhöhe zwischen Jena und Gera befindet sich das 1133 gegründete Benediktinerkloster Thalbürgel. Das Kloster wurde 1526 im Verlauf der Reformation aufgelöst und Thalbürgel namensgebend für das Dorf, das sich im Laufe der Zeit um die Klosterkirche herum bildete. Heute gehört es wie 13 andere Ortsteile zur Stadt Bürgel, die mit ihren 3000 Einwohnern selbst mehr Dorf als Stadt ist. Wer hier wohnt, lebt weit weg – und doch mitten in Deutschland.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war das ländlich geprägte Thüringen immer noch ein relativ sicherer Ort, wenn nicht gar der sicherste im ganzen Reich. »Eines Tages wurden wir auf einen Laster verfrachtet, der an der Seite mit einem Kessel ausgerüstet war, in den pausenlos Holz gefüllt werden musste, um Treibstoff zu gewinnen. Mit diesem fuhren wir, Mutter, Uwe und ich[,] zwei Tage und eine Nacht[,] bis wir in Thüringen in Thalbürgel landeten auf einem Gutshof«, erinnerte sich Klaus Körting später an ihre Flucht ins Thüringische, wo sie sich in einem Stall einquartieren durften. 12 Den Kontakt dorthin hatte Gerda, die erste Frau von Peter Körtings jüngerem Bruder Heiner-Hans, vermittelt. »Mutter Gülcher«, wie die Bäuerin von allen genannt wurde, konnte jede helfende Hand und jedes helfende Händchen gut gebrauchen.

Nachdem die US-Armee am 1. April 1945 das Gebiet um Eisenach erreicht hatte, war ein Ende des Krieges in Mitteldeutschland zum Greifen nah. Zu dieser Zeit erreichten Häftlingskolonnen aus dem Konzentrationslager Buchenwald die Gegend. Damit die Insassen des nordöstlich von Weimar gelegenen KZs nicht von der US-Armee befreit werden konnten, waren sie auf einen Todesmarsch in Richtung Osten geschickt worden. Die örtliche Bevölkerung war schockiert von der Barbarei. »Es war ein trostloser Anblick. Die Menschen sahen furchtbar vernachlässigt und verhungert aus. Sie streckten mit ihren mageren Händen die Kochgeschirre aus und riefen ›Durst‹. Eine Frau, die aus dem Bäckerladen kam, warf ein Brot in die Menge. Sie wurde von den Uniformierten gestoßen, das Brot sofort zertreten«, erinnerte sich später eine Lehrerin aus Bürgel. 13

Eine andere Frau berichtete: »Mein kleiner Sohn sah gerade aus dem Fenster, als der Häftlingszug ankam. Die Menschen waren in einer entsetzlichen Verfassung. Mein Sohn winkte. Da kam jemand von der Straße zu mir und sagte, dass Peter das Winken sofort unterlassen solle, das sei verboten. Ich sah, wie in der Jenaer Straße jemand einen Eimer mit Wasser für die armen Menschen brachte. Aber die Begleitmannschaften stießen den Eimer um und zertraten ihn. Sie ließen nicht zu, dass die Häftlinge zu trinken bekamen.« 14

Das waren die letzten Zuckungen des Hitler-Regimes. Am 13. April 1945 besetzten die Amerikaner Jena und einen Tag später hatten sie bereits Gera erreicht. Damit war der Krieg auch in Thalbürgel vorbei. Endlich. Selbst wenn niemand so genau wusste, wie es weitergehen sollte, herrschte doch Hoffnung auf bessere Zeiten.

Die Blockhaus-Story

Die mittlerweile hochschwangere Dorothea Körting musste weiterhin, so gut es noch ging, auf dem Hof mitarbeiten. Der elfjährige Teddy verdiente inzwischen seinen ersten Lohn als Landarbeiter. Er molk Kühe, hackte Rüben, pflügte mit Ochs oder Pferd den Acker. Der drei Jahre jüngere Uwe hatte es etwas besser und wurde nicht so hart rangenommen.

Als die beiden Jungen an einem Sommertag, es war der 18. Juni 1945, zusammen mit ihrer Mutter zum Blaubeerpflücken in den Wald gingen, setzten plötzlich die Wehen ein. Wenig später lag ein kleines Mädchen in der Krippe im Stall. »Teddy und Uwe erzählten mir immer, wie mich die Kühe abschlecken wollten. Die Tiere waren ja auch noch im Stall«, gibt Heikedine Körting die Erinnerungen ihrer Brüder wieder.

Die Bäuerin war sehr hilfsbereit und brachte immer wieder frische Tücher. Aber auch wenn die Beschreibung biblische Anklänge hat, war die Szenerie insgesamt alles andere als idyllisch. Zwar kam hier keine Jungfrau zum Kinde, aber die Mutter war völlig baff, als sie auf einmal ein Mädchen im Arm hielt. Denn Peter und Dorothea waren fest davon ausgegangen, dass ihr drittes Kind ebenfalls ein Junge werden würde. Der Vorname stand bereits fest. Das Kind sollte wie der Vater Peter heißen. »Deshalb ist auch mein Zweitname Petra«, erklärt Heikedine Körting.

Als alternativen Vornamen wählte die Mutter schließlich Heikedine. Dieser extravagante Name war den Eltern schon einige Jahre vorher aufgefallen, als sie für ihre Hochzeit Dokumente zur Erbringung des im Dritten Reich obligatorischen Ariernachweises zusammenstellen mussten. »Irgendeine Urgroßtante, von der man aber gar nicht so viel wusste, hieß angeblich Heikedine.« Kurioserweise weigerte sich der zuständige Standesbeamte in Thalbürgel zunächst partout, diesen Namen auf der Geburtsurkunde einzutragen. »Aber meine Mutter war eine absolute Kämpfernatur und setzte sich durch.«

Die Alliierten hatten im Geheimen bereits Anfang 1945 auf der Konferenz von Jalta die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen beschlossen. Gerüchte, dass sich die Amerikaner aus Mitteldeutschland zurückziehen würden, sickerten ab Mitte Juni in die Öffentlichkeit durch. Als der Besatzungswechsel Anfang Juli Gewissheit wurde, flohen zahlreiche Menschen aus Angst vor den Sowjets nach Westen oder Süden. Dorothea Körting hatte keine wirkliche Wahl. Sie blieb mit den Kindern in Thalbürgel. Das Quartier im Stall mussten sie aber verlassen, weil die Rote Armee Teile des Hofes für sich beanspruchte. Sie bezogen nun ein leerstehendes Blockhaus ganz in der Nähe.

Dorothea war in steter Furcht, wenn ihr Sohn Uwe zu den Sowjets hinüberlief. Doch der hatte gar keine Angst vor den Besatzungssoldaten. Stets kehrte er mit strahlendem Gesicht und einer Schüssel Gulasch oder etwas anderem zum Essen zurück. Die Wochen und Monate in Thalbürgel waren für alle eine prägende Zeit. Jahre später verarbeitete Dorothea Körting ihre Erlebnisse in einem Hörspielskript, das aber nie vertont werden sollte: Claas und Ole. Die Blockhaus-Story oder: Gold, das vom Himmel fiel.

Ab nach Lübeck

Ungewissheit

Lübeck war die erste deutsche Großstadt, die Opfer eines Flächenbombardements der Alliierten wurde. Am 29. März 1942 wurde die Perle der Backsteingotik in Schutt und Asche gelegt.

Nach dem Bombenangriff wandte sich Thomas Mann in einer Radio-Ansprache aus dem Exil an die Lübecker. »Hat Deutschland geglaubt, es werde für die Untaten, die sein Vorsprung in der Barbarei ihm gestattete, niemals zu zahlen haben? […] Hitler prahlt, sein Reich sei bereit zu einem zehn-, ja zwanzigjährigen Kriege. Ich nehme an, dass ihr Deutsche euch euer Teil dabei denkt – zum Beispiel, dass in Deutschland nach einem Bruchteil dieser Zeit kein Stein mehr auf dem andern wäre.« 15

Der Literaturnobelpreisträger litt im fernen Kalifornien unter der Zerstörung seiner Heimatstadt – und zeigte doch Verständnis dafür. Er war sich seiner Reichweite sehr wohl bewusst. Mehr als 50-mal nahm er während des Kriegs Ansprachen an seine Landsleute auf, die dann von der BBC per Langwelle auch im Deutschen Reich verbreitet wurden.

»Sogar mit den einfachen Volksempfängern konnte man die mehrfach wiederholte Sendung hören, auch wenn es in Deutschland streng verboten war«, erklärt der Historiker Sven-Felix Kellerhoff. Dass Lübeck kein zweites Mal bombardiert werden sollte, hatten die Bewohner der Hansestadt vermutlich auch dem Einfluss des Schriftstellers auf die Regierungen in Washington und London zu verdanken.

In der einst imposanten Lübecker Altstadt war Thomas Manns düstere Vision bereits 1942 bittere Realität. »Überall nur traurige Mauerreste und Trümmer, die sich auf die Straßen verteilten und die Orientierung erschwerten. Von fünf Innenstadtkirchen waren drei zerstört. Von sieben Türmen waren fünf in Brand geraten und herabgestürzt. Und zwischendurch ragten einzelne Häuser auf, die stehen geblieben, vielleicht sogar unbeschädigt waren, als hätten sie sich beim Bombenhagel geduckt oder wären zur Seite gewichen«, beschreibt die in Lübeck aufgewachsene Schriftstellerin Brigitte Fokuhl die Situation in der Hansestadt nach dem Luftangriff. 16

Hatte die Hansestadt vor dem Zweiten Weltkrieg etwa 155000 Einwohner, so lebten in Lübeck Ende 1945 250000 Menschen. Jeder Dritte davon war Flüchtling oder Vertriebener. Hinzu kamen knapp 5000 britische Besatzungssoldaten. 12000 Flüchtlinge lebten dicht gedrängt in einem der vielen Barackenlager. Wer etwas mehr Glück hatte, bekam vom Quartieramt ein Zimmer zugewiesen. Die durchschnittliche Wohnfläche betrug etwa fünf Quadratmeter. Das stellte das Zusammenleben nach dem Krieg vor eine große Belastungsprobe. 17»Fast unlösbare Probleme für die Bevölkerung ergaben sich in den Jahren bis 1948 durch mangelhafte Ernährung, ungenügenden Schutz gegen Kälte, überaus knappen Wohnraum und Mangel an fast allen notwendigen Dingen«, legt die Historikerin Antjekathrin Graßmann dar. 18

Peter Körting erlebte das Ende des verheerenden Weltkriegs in einem Kriegsgefangenenlager der Briten – in Lübeck. Die Haft dauerte aber nicht allzu lange. Denn mithilfe eines selbstgemachten Kartoffelstempels fälschte er seine Entlassungspapiere. Er war frei und wurde bei einem Milchmann und seiner Frau einquartiert. Viele Jahre später erinnerte sich eine damals 24-jährige Nachbarin an die Monate nach dem Krieg: »Wir bewohnten […] die Parterre-Wohnung eines Sechsfamilienhauses in der Arnimstraße 5 hier in Lübeck. In der zweiten Etage bei dem alten Ehepaar Westphal wurde der ehemalige Offizier Peter Körting untergebracht. Um ehrlich zu gestehen, waren meine beiden Freundinnen aus dem Haus und besonders ich recht traurig wegen dieser Lösung, mir wäre es lieber gewesen, dieser schmucke Leutnant hätte bei uns Quartier bezogen!« 19

Für Frauen hatte Peter Körting aber gar keine Augen. Seine Gedanken waren ganz bei seiner Familie. Wo waren seine Frau und die Kinder? Waren sie überhaupt noch am Leben? Die Nachbarin: »Es ergab sich eines Tages[,] daß [er] sich meinen Eltern anvertraute und ihnen Näheres über sein Familienschicksal berichtete. Wir alle waren davon sehr beeindruckt, denn keiner wußte[,] ob und wann seine Lieben je wieder zu ihm finden würden.« 20 Die Ungewissheit zermarterte ihn.

Auf Gold und Silber gebettet

Peter rekonstruierte die Fluchtroute seiner Familie und schickte auf gut Glück eine Karte nach Thalbürgel. Er hatte ins Schwarze getroffen. Seine Frau konnte ihren Augen nicht trauen, als sie das wertvolle Stück Papier in den Händen hielt. »Riesig war die Freude, als plötzlich eine Karte aus Lübeck uns erreichte«, erinnerte sich sein Sohn Klaus. 21 Zwar konnte sich niemand so richtig erklären, wie der Vater sie ausfindig gemacht hatte, doch das war jetzt zweitrangig. Keine Frage, sie mussten nach Lübeck!

Zusammen mit den drei Kindern machte sich Dorothea Körting im September 1945 auf die lange und beschwerliche Reise quer durch die sowjetische Besatzungszone in die 400 Kilometer entfernte Hansestadt. Für den Weg hatte ihr die Bäuerin einen kleinen, wackeligen Leiterwagen mitgegeben. Solche Bollerwagen galten später als Sinnbild der Fluchtbewegung nach Westen. Dort hinein legte die Mutter die mittlerweile drei Monate alte Heikedine. Klaus und Uwe mussten laufen – buchstäblich Tag und Nacht. Manchmal hatten sie das seltene Glück und konnten ein Stück mit dem Zug fahren.

Die wenigen Sachen von Wert versteckte die Mutter im Bollerwagen unter dem Kissen, auf dem das Baby lag. Immer wieder wurden sie an- und aufgehalten, unter- und durchsucht. Dabei wurden der Mutter auch die Papiere, die sie bei sich trug, abgenommen und zerrissen. Aber niemand bemerkte, dass die kleine Heikedine auf Gold und Silber gebettet war. Wenn es brenzlig wurde, fing das Kindchen meistens direkt an zu schreien, als ob es genau wusste, was vor sich ging. Die Schikanen waren dann meist schnell beendet. Aber als ein Soldat der kleinen Heikedine einmal ein Sturmgewehr an die Nase hielt, wurde die Mutter zur Furie und biss ihm in die Hand.

Von der Biss-Geschichte kursiert in der Familie noch eine zweite Variante und die geht so: Auf ihrer Reise lernte Dorothea eines Tages einen Mann kennen, der ihr vorgaukelte, der Familie über die längst geschlossene Sektorengrenze helfen zu wollen. Um aus dem Machtbereich der Sowjets in die britische Besatzungszone zu gelangen, brauchte man nämlich eigentlich einen Passierschein, den Dorothea aber nicht (mehr) hatte. Insgeheim trachtete der Mann jedoch nur nach den Wertsachen unter Heikedines Kissen. Als er plötzlich nach der Uhr des Vaters und dem Silberbesteck griff, biss die Mutter zu. Egal, welche Version stimmt oder ob man sie gar miteinander kombinieren kann, offenbart sie doch wieder einmal Dorotheas Kämpfernatur. Sie biss sich buchstäblich durch. Die Sachen verblieben in Familienbesitz. Und endlich erreichten sie Lübeck.

Unterm Dach

»Gott lob es geschah ein Wunder! Als ich eines Abends aus dem Büro nach Hause kam, stieß ich beim Öffnen der Haustür gegen einen Kinderwagen, ein einfaches Gefährt […], wohl weißlich für schwere Lasten und Strapazen wenig geeignet!«, erinnerte sich die Nachbarin. 22 Endlich durfte der stolze Papa seine kleine Heikedine in den Armen halten. Da war es auch egal, dass seine Frau und die Kinder nach dem 14-tägigen Fußmarsch kohlrabenschwarz vor Dreck waren, bis zum Himmel stanken und innerhalb von zehn Minuten sämtliche Speisevorräte verputzten.

Der Milchmann und seine Frau hingegen waren vollkommen entsetzt, dass sie von nun an noch vier weitere Personen in der kleinen Wohnung unterbringen sollten. Das Ehepaar weigerte sich vehement, alle fünf Körtings zu beherbergen. Schnell wurde eine Lösung gefunden: Die anderen Nachbarn rückten gerne zusammen und nahmen Klaus und Uwe auf. Die beiden Brüder mussten aber gemeinsam in einem Bett schlafen. 23 Trotzdem tat der Milchmann alles, um auch den Rest der Familie so schnell wie möglich loszuwerden. Manchmal stellte er ihnen ohne Vorankündigung das Wasser ab. Die Mutter musste sich dann das Wasser aus dem Spülkasten der Toilette holen, um die kleine Heikedine zu wickeln.

Der Vater bemühte sich inzwischen um eine Bleibe für die ganze Familie – und hatte Erfolg. Das neue Zuhause der Körtings befand sich in St. Gertrud, einer der historischen Vorstädte Lübecks östlich der Altstadt. Das Viertel ist gesäumt von vielen schönen Villen und stattlichen Häusern. In einem zweigeschossigen Haus in der Marlistraße 27 bekamen die Körtings einen Teil des Dachbodens zugewiesen.

Mithilfe von Pappwänden verwandelten der Vater und sein jüngerer Bruder Heiner-Hans den Speicher in eine hübsche kleine Wohnung. 24 »Mein Gott, liebe Heikedine!«, erinnerte sich die frühere Nachbarin aus der Arnimstraße. »Wenn ich daran denke, wie fleißig und emsig bemüht Ihr Vater war! Sein Erfindergeist schien unaufhaltsam. Bänke, Tische, Schränke, Stühle[,] alles baute und bastelte er aus alten Holzbrettern zusammen. Die Küche hatte eine Brennhexe [gemeint ist ein einfacher Ofen aus Eisenblech; Anm. d. Verf.] und einen kleinen Spiritus-Kocher. Zum Schlafen dienten alte Matratzen mit Strohfüllung. Zusammengesammelte Deckchen und Tücher schmückten das Ganze. Sie, liebe Heikedine [,] bekamen das beste Bettchen, ein Kinderbett von unserer Nachbarin, Bettzeug und für die Jungens gute Matratzen. […] Am schönsten waren die herrlichen Wandgemälde, die Ihr Onkel [Heiner-Hans Körting] im Kinderzimmer an die Wände zauberte. Fantastische Engel und Elfen! Wahre Prachtexemplare verschönerten den ganzen Raum.« 25

Eine Heizung gab es nicht. Besonders der Winter 1946/47 war bitterkalt. Die einzige Möglichkeit, unter dem Dach für etwas Wärme zu sorgen, war der Ofen in der kleinen Küche. Von Kohle war nur zu träumen. Klaus und Uwe wurden zum Holzsammeln in den nahen Wald geschickt. Gewaschen wurde sich mithilfe einer Zinkwanne. Nur wenn die kleine Heikedine darin saß, wurde das Wasser warmgemacht. Die anderen mussten die Zähne zusammenbeißen.

Entbehrungsreiche Zeit

Das Schlimmste aber war der Hunger. Lübeck war die einzige westdeutsche Großstadt, die direkt an der Sektorengrenze lag. Und diese Grenze wurde zunehmend abgeriegelt, bis es nur noch einen einzigen offiziellen Grenzübergang von West nach Ost gab. Das war für Lübeck gerade deshalb besonders folgenschwer, weil die Stadt seit jeher auf Lieferungen aus dem ländlich geprägten Mecklenburg angewiesen war.

Obwohl die Briten Essen aus dem Ausland importierten, reichten die der Bevölkerung zugeteilten Lebensmittel kaum zum Überleben. Noch im März 1946 gab es pro Kopf nur wenig mehr als 1000 Kalorien zu essen. Das war noch nicht einmal die Hälfte dessen, was ein Erwachsener am Tag brauchte. Die Besatzer gaben unbebaute Grundstücke und Parkflächen innerhalb Lübecks zur Anlage von Kleingärten frei, damit sich die Menschen darauf etwas anbauen konnten. 26 Auch vor dem Holstentor entstand ein Acker.

Die Körtings hatten nicht das Glück, sich auf diese Weise versorgen zu können. So mussten Klaus und Uwe auf den umliegenden Feldern stoppeln gehen, das heißt, nach bei der Ernte übersehenen Kartoffeln Ausschau halten. Aber viel zu oft wurden die hungrigen Kinder davongejagt. Einmal erspähten die beiden in Eichholz, einem Lübecker Vorort, einen verlassenen Wagen. Geschwind kletterten die Brüder hinauf. Doch oben wartete anstatt etwas Essbarem nur der Tod. Alles lag voller Leichen. Der Schock saß den beiden Jungen noch lange in den Gliedern und bereitete ihnen schlaflose Nächte.

Heikedines Mutter brachte zwischenzeitlich kaum mehr als 45 Kilo auf die Waage. Sie hungerte, damit wenigstens die Kinder etwas im Bauch hatten. Aber die mussten dafür auch essen, was auf den Tisch kam. Und das war bisweilen gewöhnungsbedürftig. Aus Sauerampfer und Löwenzahn machte die Mutter Salat. Die Fischsuppe hatte keine Fischeinlage, sondern bestand aus in Wasser ausgekochten Fischhäuten. Fett war ein rares Gut. Beim Arzt täuschte die abgemagerte Frau Husten vor, um an Medizin zu gelangen. Den Hustensaft bekamen die Kinder dann aufs Brot geschmiert – anstatt von Marmelade.

Kleidung war ebenfalls Mangelware. Egal ob Hosen, Röcke oder Kleider – fast alles war geflickt oder aus eigener Produktion. Aber auch wenn die Mutter mit noch so viel Liebe strickte, änderte es nichts daran, dass einige Kleidungsstücke ganz furchtbar kratzten – besonders die aus alten Säcken gemachten Socken.

Heikedine zwischen ihren Brüdern Klaus und Uwe (rechts)

Heikedine war noch zu klein, um von all dem etwas bewusst mitzubekommen. Wenn sie schrie, vermutlich auch wegen der Socken, bekam sie an guten Tagen ein Stückchen Steckrübe als Schnullerersatz. »Die schmecken mir auch heute noch gut. Ich freue mich immer, wenn es irgendwo Steckrübeneintopf gibt«, erzählt Heikedine Körting. Alles wurde irgendwie verwertet. Weggeworfenes Essen gab es nicht. »Jeder Tag musste damals neu erkämpft werden, Bäume fällen und Holz hacken, Kohle sieben, Brennhexen heizen, Rüben zu Sirup kochen, nach Brot anstehen, Kartoffelschalenkekse backen – all dies gehörte zu unserem täglichen Leben. Aber es war wunderbar[,] zusammen zu sein«, erinnerte sich später Klaus an die entbehrungsreiche Zeit. 27

Peter Körtings Schwester Marlene Kiekebusch und deren Sohn Tilbert hatte es nach dem Krieg über einige Umwege ebenfalls nach Lübeck verschlagen. »Meine Mutter Marlene war eine gelernte Silberschmiedin und hatte mit ihren Teilhabern eine eigene Werkstadt in Berlin-Charlottenburg. Nachdem Wohnung und Werkstatt in Berlin ausgebombt waren, war sie in verschiedenen Positionen als Angestellte tätig, bis sie wieder eine Werkstatt in Lübeck hatte«, erinnert sich Tilbert Kiekebusch, der ein Jahr ältere Cousin von Heikedine. Sein Vater war Kunstmaler und im Krieg gefallen. Daher sicherte zusätzlich die Lastenausgleichsrente ein Auskommen.

Tante Marlene wurde sogar als Patentante für Heikedine auserkoren, als das Kind mit knapp drei Jahren am 16. Mai 1948 in der St.-Gertrud-Kirche getauft wurde. 28 Das war durchaus beachtlich. Denn das Verhältnis zwischen Heikedines Mutter und der Schwester ihres Mannes war zeitlebens gespannt. Dorothea Körting konnte nicht vergessen, wie vor ihrer Hochzeit über sie und ihre Herkunft gesprochen worden war.

Es geht aufwärts

Trümmerberge

Nach Jahren von Krieg und Entbehrung ging es in Deutschland endlich aufwärts. Das hatte entscheidend mit der Währungsreform vom 20. Juli 1948 zu tun. Nun konnte man sich für sein Geld endlich wieder etwas kaufen. Der Schwarzmarkt brach zusammen. Die Versorgungslage entspannte sich.

Zumindest Kartoffeln gab es wieder ausreichend. Zentnerweise wurden die Knollen im Herbst im Keller eingelagert und bestimmten den Speiseplan. In der Erntezeit sammelten die Körtings im Umland fleißig Äpfel. Trotzdem bunkerte gerade Uwe noch lange übriggebliebene Brötchen unter dem Bett. Denn Heikedines Bruder hatte panische Angst davor, dass der Hunger eines Tages zurückkommen könnte.

Die Trümmer beherrschten noch lange das Lübecker Stadtbild. Die Kinder nahmen den Schutt relativ gleichgültig hin, er gehörte dazu. Heikedine kannte es gar nicht anders. »Ich habe die Trümmerberge noch vor Augen. Das hat einige Zeit gedauert, bis alles weggeräumt war«, erinnert sie sich. Den imposanten Kirchtürmen fehlten lange noch die Spitzen. Um Geld für deren Wiederinstandsetzung zu sammeln, zogen die Kinder mit Sammelbüchsen durch die Stadt oder verkauften für ein paar Pfennige Ansteckröschen.

Am Wiederaufbau der Hansestadt hatte Heikedines Vater einen entscheidenden Anteil. Denn 1948 hatte sich Peter Paul Körting als beratender Ingenieur selbstständig gemacht. »Die Besatzungsmächte hatten damals die Zerstörung aller Luftschutzbunker verlangt. Aber wir zerstörten sie nicht, sondern machten daraus, soweit es anging, für die Wirtschaft nutzbare Räume«, so Peter Körting. 29 Ein Zeugnis dieser Tätigkeit waren auch die bald von ihm als Büro genutzten Räumlichkeiten im Lübecker Mühlentorturm.

Allerorten setzte eine rege Bautätigkeit ein. Fachleute wie Peter Körting waren gefragt, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. Doch dann ging 1950 einer seiner Großkunden pleite. »Durch diesen Konkurs war meine eigene Existenz bedroht, und so entschloss ich mich, neben dem Ingenieurbüro, mit einem eigenen Baugeschäft, die begonnenen Bauten zu Ende zu führen«, blickte der Vater Jahre später zurück. PPK, das Signum der Firma, war in der Familie nun allgegenwärtig: Das P für Peter stand dem P für Paul spiegelverkehrt gegenüber, darunter befand sich das K.

Rücken voller Splitter

Es waren wirtschaftlich harte Jahre für die Körtings. Doch trotz Geldmangels und großer Schwierigkeiten, einen Kredit zu bekommen, gelang die Konsolidierung des Bau- und Sprengunternehmens. »Aber möglich war dies nur durch Einschränkung aller Unkosten, Verzicht auf Angestellte und indem ich von morgens bis in die Nacht arbeitete«, schrieb der Vater damals einem Freund. 30

Dorothea half fleißig in der Firma ihres Mannes mit und packte unter anderem die Lohntüten für die Mitarbeiter. Oft saß Heikedine bei ihr und versuchte, so gut es ging sich die Langeweile zu vertreiben. Ab und an begleitete das Kind auch den Vater auf die Baustellen der Stadt. Sie war ohnehin am liebsten an der frischen Luft. Direkt gegenüber vom Zuhause der Körtings auf der anderen Straßenseite erstreckte sich der Stadtteilpark »Platz auf Marly«, der heutige Drägerpark, bis zum Ufer der Wakenitz. Das war Heikedines Revier.

Dazu passt Heikedines früheste Kindheitserinnerung: »Es war ein heißer Sommertag und bei uns unterm Dach war es ganz besonders warm. Vom Fenster aus habe ich gesehen, dass meine Freunde schon draußen waren. Ich wollte auch ganz schnell raus. Dann bin ich aber abgerutscht und die steile Holztreppe vom Dachboden runtergeschlittert. Mein ganzer Rücken war voller Splitter. Meine Mutter musste sogar den Arzt rufen.« Damals war Heikedine vermutlich vier Jahre alt. Ungefähr in derselben Zeit wäre sie auch fast vor den Augen ihrer Mutter von einem Lastwagen überfahren worden. 31

Mir doch egal!

Während Klaus und Uwe schon auf die »Oberschule zum Dom« gingen, besuchte die kleine Heikedine noch den evangelischen Kindergarten in der Marlistraße. »Heikedine war schon immer eine Persönlichkeit. Schon im Kindergarten war sie der Star«, erzählt ihr Cousin Tilbert über die gemeinsame Zeit im Kindergarten. »Heikedine hatte damals schon ein sehr einnehmendes Wesen und war sehr beliebt.«

Heikedine schwelgt in Erinnerungen: »An meinem Kleiderhaken klebte eine kleine Ente. Vielleicht habe ich deswegen auch heute noch zu Enten eine ganz besondere Beziehung. Die Kindergärtnerinnen haben mit uns immer so schöne Sachen gebastelt: Apfelkrönchen, Kastanienketten oder Weihnachtsdekoration.«

Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. »Wir mussten uns zum Mittagsschlaf immer in Etagenbetten mit ganz kratzigen Decken legen. Bis heute kann ich kratzige Decken nicht ausstehen. Und wir bekamen jeden Tag einen großen Löffel Lebertran, den ich irgendwie runterwürgen musste. Das war richtig ekelhaft.«

Bei Lebertran handelt es sich um ein aus der Leber von Kabeljau, Dorsch oder Hai gewonnenes Öl. Es wurde im Zweiten Weltkrieg und den Jahren danach geschwächten oder unterernährten Kindern zur Vorbeugung von Krankheiten verabreicht, da der Tran reich an Jod, Phosphor sowie Vitamin A und D ist. Die Abneigung gegen das widerlich schmeckende Stärkungsmittel teilte Heikedine mit vielen Millionen anderen Kindern. 32

Die Nachkriegszeit war die Zeit der Mangelkrankheiten. Heikedine litt als Kleinkind selbst an Rachitis. Die Krankheit wird durch einen Vitamin-D- oder Kalziummangel hervorgerufen und schwächt die Knochensubstanz. Weil ihre Beine infolge recht krumm geworden waren, musste Heikedine nachts Beinschienen aus Metall tragen. »Das war furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Die Dinger waren so hart und wurden von einer Seite mit einem Lederriemen festgezurrt. Auch tagsüber musste ich oft kerzengerade eine Stunde mit nach oben ausgestreckten Armen auf dem Fußboden liegen. Irgendwann habe ich den Spuk nicht mehr mitgemacht. Dann sollte ich halt krumme Beine haben. Mir doch egal!«

Eingeschult

Heikedine wurde bereits im Alter von fünf Jahren eingeschult. Das Schuljahr begann damals – in diesem Fall 1951 – anders als heute zu Ostern. Als Junikind war sie eine der Jüngsten auf der »Marli-Volksschule« in der Heinrichstraße. Natürlich bekam Heikedine bei der Einschulung die obligatorische Schultüte mit Süßigkeiten und Stiften darin, das gab es auch damals schon. Besonders gerne hatte Heikedine ihre Lehrerin Frau Willhaus. »Das war eine ganz Süße!«, schwärmt Körting. Aber auch die anderen Lehrer mochte sie. Die Leistungen waren von Anfang an gut. »Heikedine fördert den Unterricht durch rege und aufmerksame Mitarbeit. Ihre Sauberkeit und Sorgfalt in den häuslichen Arbeiten macht Freude. Ihre Leistungen sind gut«, heißt es in Körtings allererstem Halbjahreszeugnis. Und so ging es weiter.

Heikedine war ein glückliches Kind. Auf dem Pausenhof spielte sie mit ihren Klassenkameraden Murmeln. Manchmal reihten sich Jungen und Mädchen gegenüber voneinander auf und gingen dann wie wild aufeinander los. Nur zum Spaß natürlich. »Ich kletterte auf Bäume, baute mir Häuschen und machte allerlei Unsinn«, erinnert sie sich. Wenn sich die Kinder in der Dämmerung unbeobachtet fühlten, stiegen sie über die Zäune der Kleingärten und machten sich über die Kirsch- und Pflaumenbäume her. Der Schreck war groß, als die Kinder einmal dabei von einer älteren Frau erwischt wurden. Doch anstatt sie auszuschimpfen, servierte sie ihnen selbst gemachtes Kirschkompott.

Dafür bekam sie von ihrem Vater einmal ordentlich Haue. Als das Kind eines Tages 50 Pfennig aus dem Portemonnaie seiner Mutter stahl, um sich davon etwas Süßes zu kaufen, flog die Sache schnell auf. Denn die Mutter bekam ein festes Haushaltsgeld und listete alle Ausgaben peinlich genau auf. Erst versuchte das Kind den Diebstahl zu leugnen, aber alle Ausflüchte nützten nichts. Der Vater zog den Gürtel aus. Damit war die Sache dann aber auch erledigt. So war das in den 1950er-Jahren.

Jeder in der Familie hatte feste Aufgaben. Heikedine musste beispielsweise dafür Sorge tragen, dass ihr Vater beim Abendessen immer eine Flasche Bier auf dem Tisch stehen hatte. Als die Familie noch in der Marlistraße wohnte, fiel der kleinen Heikedine gerade in der dunklen Jahreszeit der Gang in den Keller besonders schwer. »Ich habe mich so davor gegruselt, hinunter in den Bretterverschlag zu gehen. Und der Weg war ja weit vom Dachboden aus. Aber mein Vater bestand darauf«, erzählt Körting. »Er war eine absolute Respektsperson. Sein Leitsatz war: ›Geht nicht, gibt’s nicht!‹ Das hat mich mein ganzes Leben begleitet. Als Kind schon.«