21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Henry Kissinger, ein Scheinriese, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt. Auf diesen Nenner lässt sich sein politisches Denken und Handeln bringen. Zugleich verstand er es, sich zur Marke in Übergröße zu machen, egal, ob als Sicherheitsberater zweier amerikanischer Präsidenten, als Außenminister, Elder Statesman, Bestsellerautor, Politikberater oder Orakel. Sich immer im Gespräch zu halten, war und ist Kissingers größter Erfolg. Gestützt auf eine Vielzahl unbekannter Quellen, rekonstruiert Bernd Greiner das Leben eines Mannes, der für die Macht lebte und in die Geschichte eingehen wollte – mit allen Mitteln und um fast jeden Preis.

Der Riese taumelte. Amerika führte einen Krieg, der nicht zu gewinnen war, seine Wirtschaft lebte auf Pump, mächtige Konkurrenten machten seinen Führungsanspruch streitig, die politische Elite war zerstritten wie selten zuvor. Ratlosigkeit und Zeitdiagnose im Panikmodus, wohin man auch blickte. Was macht eine Weltmacht, wenn ihr die Macht entgleitet? Wo war Amerikas Platz in einer multipolaren Welt? Welche Rolle sollten Militär und Diplomatie künftig spielen? War es ratsam, sich dem Wandel entgegenzustellen, ihn gar auf halten zu wollen? Oder musste von Grund auf neu über Ordnung und Sicherheit nachgedacht werden? Als diese Fragen Ende der 1960er Jahre auf die Tagesordnung drängten, betrat Henry Kissinger die große Bühne. In jungen Jahren vor den Nazis geflohen, schrieb er in der neuen Heimat eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Für die einen ist er unwiderstehlich, für andere unausstehlich und für alle unvermeidlich. Noch heute ist Kissinger aktuell – auf verstörende Weise und in jedem Fall anders, als er es selbst gerne hätte. Denn er wollte Grenzen verschieben, die nicht mehr zu verschieben waren. Im Grunde spiegelt seine Karriere ein Dauerproblem amerikanischer Außenpolitik und die Antiquiertheit ihrer bevorzugten Leitideen: Vorherrschaft, Wille zur Gewalt, Mehrung eigener Macht durch die Angst der anderen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

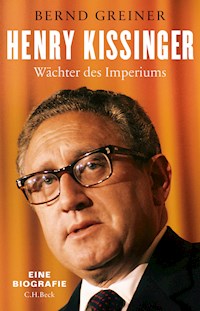

BERND GREINER

HENRY KISSINGER

Wächter des Imperiums

EINE BIOGRAPHIE

C.H.BECK

ZUM BUCH

Henry Kissinger, ein Scheinriese, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt. Auf diesen Nenner lässt sich sein politisches Denken und Handeln bringen. Zugleich verstand er es, sich zur Marke in Übergröße zu machen, egal, ob als Sicherheitsberater zweier amerikanischer Präsidenten, als Außenminister, Elder Statesman, Bestsellerautor, Politikberater oder Orakel. Sich immer im Gespräch zu halten, war und ist Kissingers größter Erfolg. Gestützt auf eine Vielzahl unbekannter Quellen, rekonstruiert Bernd Greiner das Leben eines Mannes, der für die Macht lebte und in die Geschichte eingehen wollte – mit allen Mitteln und um fast jeden Preis.

Der Riese taumelte. Amerika führte einen Krieg, der nicht zu gewinnen war, seine Wirtschaft lebte auf Pump, mächtige Konkurrenten machten seinen Führungsanspruch streitig, die politische Elite war zerstritten wie selten zuvor. Ratlosigkeit und Zeitdiagnose im Panikmodus, wohin man auch blickte. Was macht eine Weltmacht, wenn ihr die Macht entgleitet? Wo war Amerikas Platz in einer multipolaren Welt? Welche Rolle sollten Militär und Diplomatie künftig spielen? War es ratsam, sich dem Wandel entgegenzustellen, ihn gar aufhalten zu wollen? Oder musste von Grund auf neu über Ordnung und Sicherheit nachgedacht werden? Als diese Fragen Ende der 1960er Jahre auf die Tagesordnung drängten, betrat Henry Kissinger die große Bühne. In jungen Jahren vor den Nazis geflohen, schrieb er in der neuen Heimat eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Für die einen ist er unwiderstehlich, für andere unausstehlich und für alle unvermeidlich. Noch heute ist Kissinger aktuell – auf verstörende Weise und in jedem Fall anders, als er es selbst gerne hätte. Denn er wollte Grenzen verschieben, die nicht mehr zu verschieben waren. Im Grunde spiegelt seine Karriere ein Dauerproblem amerikanischer Außenpolitik und die Antiquiertheit ihrer bevorzugten Leitideen: Vorherrschaft, Wille zur Gewalt, Mehrung eigener Macht durch die Angst der anderen.

ÜBER DEN AUTOR

Bernd Greiner, Prof. i. R., ist Gründungsdirektor und Mitarbeiter des «Berliner Kollegs Kalter Krieg/Berlin Center for Cold War Studies». Er unterrichtete Außereuropäische Geschichte an der Universität Hamburg und leitete von 1994 bis 2013 den Arbeitsbereich «Theorie und Geschichte der Gewalt» am Hamburger Institut für Sozialforschung. Bei C.H.Beck sind von ihm erschienen: Die Kuba-Krise (22015) und 9/11 (2011).

INHALT

VORWORT

LEHRLING

Vertreibung

Gefreiter Kissinger

«Mr. Henry»

Harvard

«Cold War University»

Der akademische Lehrer

Musterschüler

«Wichtigere Dinge als das Leben»

Geostratege in spe

Blitzkarriere

Das «Sommerseminar»

Nelson Rockefeller

Zurück in Harvard

Bewerber

Ein Bestseller über «begrenzbare Atomkriege»

Kassandra auf Reisen

Klopfen am Tor der Macht

Wartestand

In den Schützengräben des Kalten Krieges

Erste Reise nach Vietnam

Diener aller Herren

Spiel mit gezinkten Karten

Nixons Entscheidung

ANGESTELLTER

Machtwerkzeuge

Permanenter Ausnahmezustand

Umbau des Regierungsapparates

Nahkämpfer

Abhöraktionen gegen Mitarbeiter

Eine Fehde gegen den Außenminister

Die Sphinx im Oval Office

Bei Hofe

Krieger

In der Glaubwürdigkeitsfalle

Unberechenbarkeit als Mittel der Politik

Pressesprecher in eigener Sache

Wetterleuchten

Die «Pentagon Papiere»

Auf dem Weg nach Watergate

Spione im eigenen Haus

Mitgefangen, mitgehangen

Showmaster

«Ein Universitätsprofessor, der keine Ahnung von Diplomatie hat»

Die Getriebenen

Dreiecks-Diplomatie – das «große Spiel»

Rüstungskontrolle – Trommelwirbel, Fanfaren und Feuerwerk

In Peking und Moskau

Popstar der Politik

Ein misstrauischer Präsident

Zeitspiel

Der unbequeme Verbündete

Kein Waffenstillstand vor der Wahl

Stricken an der eigenen Legende

«Ich werde den Hurensohn entlassen»

Eskalation in Kambodscha

Krisenprofiteur

Außenminister dritter Wahl

Das andere «9/11» – Putsch in Chile

Nacht der langen Messer

Krieg im Nahen Osten

Der heilige Henry

Machtverlust

Misstrauensvotum aus dem Pentagon

Notbremse im Kongress

Angola und kein Ende

Demontage im Wahlkampf

PENSIONÄR

Denkmalpfleger

Gullivers Reisen

Auf dem Schlachtfeld der Erinnerung

Im Phantasia-Land

Kleinkrieg hinter den Kulissen

Kissinger Inc.

Das gescheiterte Comeback

Eine zweite Karriere

Gegenwind

Verbannung auf die Tribüne

Angeklagt

Keinen Bock zum Gärtner machen

Spin-Doktor

Der große Kommunikator

Echokammern und willige Empfänger

NACHWORT

DANK

ANHANG

ANMERKUNGEN

Vorwort

Lehrling

Angestellter

Pensionär

Nachwort

LITERATUR

QUELLENVERZEICHNIS UND ABKÜRZUNGEN

BILDNACHWEIS

PERSONEN-, ORTS- UND SACHEGISTER

Für Bettina Greiner

VORWORT

«Wenn Kissinger seine eigenen Memoiren nochmals lesen würde, wäre er vermutlich wütend, dass er darin nicht gut genug wegkommt.» (Walter Isaacson)[1]

Der Riese taumelte. Was verhieß der Verlust von Macht und Einfluss? Wo war Amerikas Platz in einer multipolaren Welt? Welche Rolle sollten Militär und Rüstung künftig spielen? Musste Diplomatie anders gewichtet, die Vorstellung von Sicherheit korrigiert werden? War es ratsam, sich dem Wandel entgegenzustellen, ihn gar aufhalten zu wollen? Das waren die Fragen, die Ende der 1960er Jahre auf die politische Tagesordnung drängten. Dass sie heute wieder aktuell sind, hat auch mit früheren Versäumnissen zu tun. Und mit der Kurzsichtigkeit jener, die sie damals zu beantworten hatten.

Der Blick des Wächters reicht nur bis zum Horizont. Er soll beobachten, abwägen und frühzeitig Meldung machen. Alles Weitere ist Sache der Auftraggeber und Vorgesetzten, an ihnen liegt es, welcher Weg beschritten, welche Optionen ausgeschlagen und welche Risiken eingegangen werden. Ist er ehrgeizig und beflissen, wird ein Wächter zur Beratung hinzugezogen. Aber das letzte Wort hat er nie, auch wenn er es gerne hätte und mitunter so tut, als hätte er es gehabt.

Die Rede ist tatsächlich von Henry Kissinger. Von jenem Mann also, der als Nationaler Sicherheitsberater und amerikanischer Außenminister weit mehr als eine Wächterrolle für sich in Anspruch nahm. Als Gestalter des Wandels, ja als Weltenlenker wollte er gesehen werden, als Visionär und Stratege und im Grunde als letzte Instanz. Dass diese Attitüde von unzähligen Zeitgenossen beglaubigt wurde, trug zur Pflege des Mythos bei: Aus Deutschland vertrieben, schafft ein Hochbegabter in den USA den Weg ins Zentrum der Macht und läutet ein neues Zeitalter der Weltpolitik ein. Türöffner nach China, Friedensstifter in Vietnam und Nahost, Wegbereiter der Rüstungskontrolle, «Henry the Kraut» als «Superkraut» und Wiedergänger von «Superman» alias Castlereagh alias Metternich alias Bismarck.

Sein und Schein auseinanderzuhalten, ist bekanntlich eine Herausforderung. Bei Henry Kissinger kommt erschwerend hinzu, dass er in unterschiedlichen Aggregatzuständen auftritt. Überschwängliches Lob oder zumindest großen Respekt zollen ihm jene, denen er wohlwollend begegnete – in der Regel Zeitgenossen, die seiner Karriere nützlich oder aus anderen Gründen unumgänglich waren. Charme, Witz und Zugewandtheit zählen dann zu den geläufigen Attributen, in loser Kombination mit Virtuosität, Brillanz und Kreativität. Andere schildern ihn mit gleichem Nachdruck als herablassend, unnahbar, kleinmütig, misstrauisch, unsicher, hinterhältig, ehr- und habsüchtig, als Chamäleon, Kriecher, schleimigen Höfling und Mann, «der lügt, wie andere Leute atmen»[2] – notiert von Konkurrenten und Gegnern oder von Weggefährten, die ihm unterstellt und deshalb gleichgültig waren.

Einigkeit besteht offenbar nur darin, dass Kissinger Allerlei im Überfluss besitzt: Wille, Zähigkeit, Energie, Ausdauer, Zielstrebigkeit, Intelligenz, Arbeitskraft, Beharrlichkeit. Nicht zu vergessen die Faszination für Macht und das brennende Bedürfnis, über sich hinauszuwachsen und selbst Macht auszuüben. Wächter zu sein, war ihm nie genug. Er wollte in die Geschichte eingehen, mit allen Mitteln und um fast jeden Preis. Er führte ein Leben für die Macht.

«Na, Henry, wie fühlt man sich so als Kriegsverbrecher?»[3] Dass Peter Jennings, Anchorman des Fernsehsenders «ABC», im Jahr 2003 mit dieser Frage in eine Abendgesellschaft bei der Journalistin Barbara Walters platzte und mit dem Stargast Kissinger auch noch diskutieren wollte, war ungewöhnlich, aber naheliegend. Denn der Vorwurf steht seit den 1970er Jahren im Raum: wegen Vietnam, Kambodscha und Laos, wegen Bangladesch und Ost-Timor. Wenn sich Kissinger überhaupt dazu äußerte, dann mit einem apodiktischen Dementi: Die Welt ist immer komplizierter, als Kritiker wahrhaben wollen und begreifen können; um Henry Kissinger zu verstehen, bedarf es eines Genies wie Henry Kissinger.

Geheime Tonbandaufzeichnungen aus dem Weißen Haus helfen auf die Sprünge. Präsident Nixon hatte die Abhöranlage in Auftrag gegeben, weil er Kissingers Selbststilisierung zum außenpolitischen Vordenker überdrüssig war und der Nachwelt ein ungeschöntes Zeugnis über die tatsächliche Rollenverteilung hinterlassen wollte. Der Plan ging auf. Gut 3500 Gesprächsstunden sind in diversen Archiven zugänglich, ein erklecklicher Anteil liegt Wort für Wort als Abschrift vor – Dokumente über Banalitäten des Alltags im Weißen Haus, über Rivalitäten und Eifersüchteleien, mehrheitlich aber über Kernfragen politischer Strategie.

Henry Kissingers Vermessung der Welt sowie die Agenda seiner Vorgesetzten sind auf diesen Tonbändern protokolliert. Welche Ziele verfolgte man gegenüber der UdSSR und China? Wozu diente die Eskalation des Bombenkrieges in Vietnam und Kambodscha? Warum wurde ein Waffenstillstand in Südostasien auf die lange Bank geschoben? Wie stellte man sich Amerikas Rolle in der Dritten Welt vor? Woran krankten die Beziehungen zu Verbündeten? Und nicht zuletzt: Welche Rolle spielten Drohung, Erpressung und militärischer Zwang auf der einen Seite, Recht, Diplomatie und politische Konfliktmoderation auf der anderen Seite? Anhand dieser Fragen lässt sich zeigen, wie Washington seine Rolle als Ordnungsmacht verstand. Aber auch, wie anpassungsfähig die Architektur der Macht war, wer Zugang zu den elementaren Debatten hatte und wer sich mit der Rolle des Zaungastes begnügen musste oder gänzlich ausgeschlossen wurde. Deshalb nehmen die Mitschnitte der Gespräche im Oval Office bei der Analyse von Kissingers Regierungsjahren einen prominenten Raum ein.

Seine Karriere verdankt Henry Kissinger einer unwahrscheinlichen Kombination von Gönnern und Förderern. Über die Rolle von Nelson Rockefeller und Richard Nixon ist das meiste gesagt, der erratische Fritz Krämer, Mentor während des Wehrdienstes und Türöffner zum Geheimdienst der Armee, steht wie ein Schattenmann im Hintergrund, den meisten Historikern gleichgültig und manchen sogar unbekannt. Merkwürdigerweise gilt Letzteres auch für William Yandell Elliott, eine Schlüsselfigur in Kissingers Leben. Ihm verdankt er seine akademische Blitzkarriere in Harvard und erst recht den frühen Zugang zu einem ausladenden Netzwerk aus Intellektuellen, Politikern, Militärs und Journalisten. Dadurch erst rückte Kissinger ins Blickfeld politischer Eliten. Wie er werden konnte, was er am Ende war – darüber gibt Elliotts Nachlass Auskunft. Ihn systematisch auszuwerten, war naheliegend und überfällig. Andernorts erfährt man darüber nämlich wenig bis nichts.

Der Abschied aus dem Außenministerium im Januar 1977 war für Henry Kissinger ein Abschied für immer. Obwohl er sich nach Kräften um eine neuerliche Berufung bemühte, scheiterte er in einem fort, als gäbe es in Washington eine ungeschriebene Regel: nie wieder Kissinger. Republikanische Präsidenten von Ronald Reagan bis Donald Trump suchten ab und zu seinen Rat oder beauftragten ihn mit Sondermissionen. Zu mehr reichte es nicht. Stattdessen kamen ehemalige Untergebene und Weggefährten wie Alexander Haig, Brent Scowcroft, George Shultz, James Baker, Donald Rumsfeld, Richard Cheney, Lawrence Eagleburger, Caspar Weinberger, Robert McFarlane und Anthony Lake zum Zuge, als Sicherheitsberater oder Stabschef die einen, als Außen- oder Verteidigungsminister die anderen.

Trotzdem scheint Kissinger den Weltruhm allein gepachtet zu haben. Denn im Unterschied zu vielen anderen hatte er Winston Churchill nicht nur gelesen, sondern beherzigt: «Die Geschichte wird es gut mit mir meinen, weil ich vorhabe, sie selbst zu schreiben.»[4] Kaum jemand publizierte als Pensionär dermaßen viel und andauernd in eigener Sache. Der Weltendeuter als medialer Dauergast – diese Rolle ist Henry Kissinger auf den Leib geschneidert. Sie verdient, neben den Anfängen und dem Höhepunkt seiner Karriere, abschließend eine eingehende Betrachtung.

LEHRLING

Bei einer von der Zeitschrift «Life» veranstalteten Diskussion, Mai 1963.

«Wer sich nicht mit monomaner Energie um die Nominierung [zur Präsidentschaft] bemüht, wer sich fürchtet oder solch ein Verhalten verächtlich findet, läuft einer Fata Morgana nach, so hervorragend seine sonstigen Fähigkeiten auch sein mögen.» (Henry Kissinger, 1979)[1]

«Wer seine Entschlossenheit unter Beweis stellen will, hat meines Erachtens nur eine Möglichkeit, nämlich eine Politik zu betreiben, mit der man eine ausgesprochene Fähigkeit zur Irrationalität erkennen lässt. Man muss unter Beweis stellen, dass man in bestimmten Situationen wahrscheinlich außer Kontrolle gerät und dass der Schuss jederzeit losgehen kann, weil man schlicht so nervös ist, völlig unabhängig von einer nüchternen Beurteilung der Lage. Ein Irrer mit einer Handgranate in der Hand hat eine deutlich überlegene Verhandlungsposition.» (Henry Kissinger, 2. 2. 1962)[2]

Sein Bewerbungsschreiben war 455 Seiten lang. Es handelte von Macht, Zwang und Gewalt, von der Frage, wie man im Frieden anderen den eigenen Willen aufnötigt und im Krieg die Oberhand behält. Darüber hatten sich ungezählte Zeitgenossen bereits den Kopf zerbrochen, aber für sie hatte Henry Kissinger nur beißenden Spott übrig. Fehlende Weitsicht und unterentwickelte Phantasie attestierte er ihnen, einen Mangel an Mut, Ausdauer und Härte ohnehin. Verrenten wollte er sie alle oder auf untergeordnete Posten in der Bürokratie abschieben, wo sie ihre mausgrauen Karrieren standesgemäß hätten zu Ende bringen können: risikoscheu und blutleer. «Weder Erziehung noch äußere Umstände gaben unseren führenden Schichten Veranlassung, sich in politischen oder strategischen Gedankengängen zu bewegen.»[3] Wer ein derart großes Wort führt, muss noch Größeres anzubieten haben. In diesem Fall eine Antwort auf die Frage, ob Atomwaffen geeignet sind, einen Gegner politisch gefügig zu machen oder gar militärisch in die Knie zu zwingen, ohne das eigene Überleben aufs Spiel zu setzen. In Kissingers Worten: «Ist es möglich, sich eine Anwendung von Gewalt vorzustellen, die weniger katastrophal ist als ein thermonuklearer Krieg?» Wenn die Kosten eines totalen Krieges zu hoch sind, wie muss dann «die Lehre und Fähigkeit des abgestuften Gebrauchs der Gewalt» aussehen, um «unser Ziel mit geringeren Opfern zu erreichen»?[4] Sein Vorschlag: Sich von der gängigen Vorstellung lösen, dass der Krieg der Zukunft wegen der Zerstörungskraft atomarer Waffen nicht mehr gebändigt werden könne. «Das Nuklearwaffenarsenal der USA ist nur dann etwas wert, wenn wir bereit sind, es zu benutzen. […] Wenn wir uns in dem atomaren Patt oder Beinahe-Patt, das sich abzeichnet, nicht selbst zur Ohnmacht verdammen wollen, sind wir gut beraten, eine andere Politik zu entwickeln.»[5]

Begrenzte Atomkriege sind militärisch machbar; sie zu führen, kann durchaus im nationalen Interesse liegen; politisch hellsichtig ist es, in Krisen damit zu drohen. In anderen Worten: Wer den vermeintlich «kleinen Krieg» scheut, begeht Selbstmord aus Furcht vor dem Tod. Mit dieser Botschaft sorgte Henry Kissinger 1957, gerade 34 Jahre alt und Dozent in Harvard, für Furore. Sein Buch «Kernwaffen und Auswärtige Politik», eine zur richtigen Zeit platzierte Streitschrift, sollte ihn für höhere Aufgaben in der Politik empfehlen. Harvard war ihm zu eng geworden, Studenten in Regierungslehre und «Internationalen Beziehungen» zu unterrichten, entsprach nicht seinem Karriereplan. Dass eine vom Start des ersten sowjetischen Satelliten geschockte Nation nach frischen, unkonventionellen Ideen in der Außen- und Sicherheitspolitik verlangte, kam ihm entgegen. Je mehr Krise und Drama, desto hochtouriger bewegte sich Kissinger. Sein entschiedenes, von keinem Selbstzweifel getrübtes Auftreten tat ein Übriges. Nicht genug damit, dass er abweichende Meinungen hochmütig belächelte; er überlegte sogar, den Großmeister unter den Sicherheitsexperten, Paul Nitze, wegen einer naserümpfenden Rezension seiner Studie zu verklagen.[6] Welcher Lehrling außer Henry A. Kissinger wäre je auf einen derartigen Gedanken gekommen?

Es ging auch ohne Anwälte. Kritiker, die ihm strategisches Dilettantentum, Realitätsverweigerung oder gar eine Entsorgung ethisch-moralischer Maßstäbe vorwarfen, fanden ohnehin kein Gehör.[7] «Kernwaffen und Auswärtige Politik» avancierte im Handumdrehen zu einem nationalen Bestseller, über den grünen Klee gelobt von führenden Intellektuellen, Geistes- und Naturwissenschaftlern, darunter der Theologe Reinhold Niebuhr, der Politikwissenschaftler Hans Morgenthau oder der «Vater der Atombombe», Robert Oppenheimer. «Es ist […] ein meisterhafter und unter Umständen sehr wichtiger Anfang», meinte Oppenheimer, «ich hoffe, dass [das Buch] weite Verbreitung findet und gründlich gelesen wird.»[8] Ob es – schwergängig im Klang, Stil und Inhalt – gründlich gelesen wurde, sei dahingestellt. Fest steht allerdings, dass die politische Prominenz das Ihre zu einer raschen Verbreitung beitrug. Senator John F. Kennedy zitierte Kissinger in öffentlichen Reden, Vizepräsident Richard Nixon ließ sich mit einem Exemplar von «Kernwaffen und Auswärtige Politik» fotografieren, für Robert McNamara war es angeblich das erste und einzige Buch über Nuklearstrategie, das er vor seiner Ernennung zum Verteidigungsminister gelesen hatte.[9] Die üblichen Radio- und Fernsehauftritte sorgten dafür, dass Kissinger zu einem «household name» wurde, landesweit allen geläufig, die sich für Außenpolitik oder Militärstrategie interessierten. Eine Karriere, wie sie wahrscheinlich nur das 20. Jahrhundert schreiben konnte, nahm Fahrt auf.

Vertreibung

Als Heinz Alfred Kissinger am 27. Mai 1923 in Fürth geboren wurde, drohte die Weimarer Republik an sich selbst zu scheitern. Eine Hyperinflation trieb das Land an den Rand des wirtschaftlichen Ruins, Millionen Arbeitslose bangten um ihre Existenz, Hitler und Ludendorff heckten Putschpläne aus, die extreme Linke polterte gegen die ungebrochene Macht alter Eliten, Verteidiger der Demokratie rieben sich im alltäglichen Abwehrkampf auf. Aber niemand hätte sich die Brüche im zukünftigen Lebensweg der Kissingers vorstellen können, nicht die schmerzlichen Verluste und eine Weltkarriere des Sohnes noch weniger. Seine Eltern rechneten sich stolz zum deutschen Mittelstand. Vater Louis unterrichtete seit 1921 in Fürth an der Städtischen Höheren Mädchenschule Mathematik und Deutsche Literatur, Mutter Paula durfte als Tochter aus gutem Hause das Mädchenlyzeum abschließen und trug mit ihrer Mitgift dazu bei, dass die Familie bereits kurz nach der Hochzeit im Jahr 1922 eine Fünfzimmerwohnung beziehen und sich eine Haushaltshilfe leisten konnte. Heinz und sein im Frühsommer 1924 geborener Bruder Walter wuchsen in einer behüteten bürgerlichen Welt auf, mit Klavierunterricht, Theaterbesuchen, Sommeraufenthalten bei den Großeltern in Leutershausen und vielen Feiern im Familien- und Freundeskreis. Konservativ und patriotisch waren die Kissingers, der Vater machte aus seiner Verehrung des längst abgedankten Kaisers keinen Hehl und stand dennoch loyal zur jungen Republik. Das Bekenntnis zum orthodoxen Judentum war ihnen wichtig, in der dreitausend Seelen starken jüdischen Gemeinde spielten Paula und Louis freilich keine nennenswerte Rolle – eine zurückhaltende, bildungsbürgerliche Familie wie ungezählte andere, die über ein solides Auskommen verfügten und ihren Teil zur Stabilisierung der politischen Mitte beitragen wollten.[10]

Mit seinem jüngeren Bruder Walter (vorne), Januar 1930.

Dass ihnen eine Zukunft in Deutschland verbaut sein würde, stand zehn Jahre später so gut wie fest. Im Frühjahr 1933 gewann der Antisemitismus überall die Oberhand. Juden sollten sich bei allen möglichen Anlässen und an unterschiedlichsten Orten nicht mehr sehen lassen, auch nicht bei Spielen der Spielvereinigung Fürth, die zusammen mit dem 1. FC Nürnberg das erste Nachkriegsjahrzehnt fußballerisch dominiert und 1926 und 1929 die deutsche Meisterschaft errungen hatte. Der kleine Heinz ließ sich nicht abschrecken und fand immer einen Weg in den bereits damals legendären «Ronhof», ein auf 25.000 Besucher ausgelegtes Stadion für die Heimspiele der «Kleeblätter». Prügeleien mit Jugendlichen, die ihm und seinem Bruder Walter auflauerten? Nicht der Rede wert, solange er seine Helden in Aktion sehen konnte, die sich mit dem «Fürther Flachpass» einen exzellenten Ruf erworben hatten, die Hälfte der deutschen Nationalmannschaft stellten und jederzeit für Sensationen gut waren – etwa am 5. Dezember 1926, als sie mit einem 1:0 als erste deutsche Mannschaft in Barcelona siegten. Wie viele in seinem Alter wollte Kissinger den Idolen nacheifern, und wie die meisten kam er über das Gekicke auf Hinterhöfen oder in zusammengewürfelten Mannschaften nicht hinaus. In seinem Fall stand auch nie etwas anderes zu erwarten, denn «Kissus» – ein vom Vater «vererbter» Spitzname – war introvertiert, scheu, oft auch misstrauisch gegenüber anderen, kurz: alles andere als ein Teamplayer. Bücher waren seine Welt, stundenlanges Schmökern in Geschichtswälzern, historischen Romanen und Werken der deutschen Klassik seine Abenteuerreisen. Doch jüdische Kinder konnten so intelligent und belesen sein, wie sie wollten: Nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten wurde ihnen die Aufnahme ins Gymnasium von Jahr zu Jahr schwerer gemacht. Auch der junge Kissinger musste deshalb mit der Israelitischen Realschule und im Anschluss mit einem jüdischen Weiterbildungsseminar in Würzburg Vorlieb nehmen.

«Dieser Teil meiner Kindheit erklärt rein gar nichts», betont Henry Kissinger bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit irritierendem Nachdruck. «Mein Leben in Fürth scheint ohne nachhaltige Eindrücke vorbeigegangen zu sein. […] Ich war nicht unglücklich, jedenfalls nicht bewusst. Ich hatte kein geschärftes Bewusstsein davon, was sich um mich herum abspielte. Für Kinder sind diese Dinge einfach nicht so wichtig.»[11] Psychologen würden ihm diese Behauptung wohl kaum durchgehen lassen, Historiker sind überfordert, weil sie außer Spekulativem wenig anzubieten haben. Wie dem auch sei: Nachdem sein Vater im Mai 1933 aus dem staatlichen Schuldienst entlassen worden war, verdichteten sich düstere Gedanken zur Gewissheit: In Nazi-Deutschland ging es fortan nur noch ums Überleben. Dass zwei Brüder von Louis bereits emigriert waren, forcierte möglicherweise die Entscheidung – in jedem Fall überredete Paula Kissinger ihren Mann zur Ausreise. Ende August 1938, gut zwei Monate vor der Terrornacht des 9. November, brachen sie mit ein paar Habseligkeiten auf, von Verwandten in den USA mit eidesstattlichen Erklärungen über finanzielle Notfallhilfen versorgt. Die Trennung von Freunden, vor allem den Abschiedsschmerz der Eltern und die Hilflosigkeit ihres Vaters sollten Heinz und Walter nie wieder vergessen. Über ihre Jugend wollen die Brüder nur widerwillig sprechen. Wenn überhaupt, erinnern sie stets an die Demütigung der Eltern.[12] Auf Manhattans Upper West Side, den Washington Heights, fand die Familie eine neue Bleibe, in unmittelbarer Nähe zu einer Cousine von Paula und in einem Viertel, das wegen der vielen Flüchtlinge aus Deutschland «das Vierte Reich» genannt wurde. Wer es dorthin geschafft hatte, war physisch dem Terror entkommen und lebte dennoch in dessen Schatten. Schätzungsweise 30 Männer, Frauen und Kinder aus dem familiären Umfeld der Kissingers wurden ins Gas geschickt, unter ihnen auch die drei Schwestern von Louis Kissinger.[13]

In den USA nannte sich Heinz Alfred fortan Henry. Getrieben von der Ungeduld des frühreifen Jugendlichen und vom Ehrgeiz eines Einwanderers, wollte er eines und das möglichst schnell: sich anpassen und akzeptiert werden, Erfolg haben, Eindruck machen und anderen gefallen, auch um des kränkelnden Vaters willen, der keine Arbeit fand und der Mutter den Broterwerb überließ. Von zwanghaftem Strebertum sprachen viele, die mit Henry zu tun hatten. Und von linkischem, unsicherem Benehmen, das er auch im Umgang mit seinesgleichen an den Tag legte und oft mit einer gehörigen Prise Arroganz zu kaschieren suchte.

Wie viele Neuankömmlinge war er ins kalte Wasser gestoßen worden und musste sich in einer fremden, nicht immer einladenden Umwelt behaupten. Neugierde und scharfer Verstand zahlten sich von Anfang an aus. Ob an der George Washington High School oder später am City College in New York, Kissinger schrieb Bestnoten in schlicht allen Fächern, auch dann noch, als er zur Aufbesserung des kargen Familieneinkommens tagsüber in einer Fabrik jobbte und die Schule nur noch abends besuchen konnte.[14]

Aber schulischer Erfolg macht noch lange keinen Außenminister oder Staatsmann; bekanntlich ist eher das Gegenteil der Fall. Was und wer sonst half Henry also auf die Sprünge? Die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich. Er konnte seine außergewöhnliche Begabung voll zur Entfaltung bringen, weil ihm an entscheidenden Wegmarken wohlmeinende Mentoren unter die Arme griffen und weil sich Planung und Zufall, Kalkül und Aberwitz trefflich fügten. Sein Fingerspitzengefühl für passende Gelegenheiten und richtige Ansprechpartner nicht zu vergessen, gepaart mit schier unerschöpflicher Energie und einem unbeugsamen Willen, sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen, sondern stets nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten. So gesehen, konnte die Kissinger oft nachgesagte Unersättlichkeit auch eine Tugend sein. In jungen Jahren überlebenswichtig, trug sie später erheblich zu seinen unwahrscheinlichen Erfolgen bei.

Gefreiter Kissinger

Für Abertausende Einwanderer wiederholte sich nach Amerikas Kriegseintritt im Dezember 1941 eine Geschichte aus der Zeit des Ersten Weltkrieges: Die Streitkräfte waren eine riesige Assimilationsmaschine, sie zwangen junge Männer zwar, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, eröffneten ihnen aber zugleich Chancen, die der normale Alltag nicht oder nur spärlich geboten hätte. Kaum verpflichtet, wurde Kissinger im März 1943 mit den anderen Immigranten seiner Einheit offiziell eingebürgert. Obendrein gab es das Angebot, von der Truppe freigestellt zu werden und auf Staatskosten studieren zu dürfen. Den erforderlichen Eignungstest bestand Kissinger wie gehabt mit Bravour. Zur Belohnung durfte er ein Jahr lang alle möglichen Kurse am Lafayette College in Easton, Pennsylvania belegen. Erst kurz vor der Landung der Alliierten in der Normandie kam der Stellungsbefehl zur 84. Infanteriedivision, einer Einheit, die sich ihrer rücksichtslosen Grundausbildung rühmte. «Mutter, ich möchte am liebsten auf allen Vieren nach Hause kriechen», schrieb er damals in einem Brief.[15] Zumindest in dieser Hinsicht unterschied er sich nicht von seinen Kameraden.

Kurz vor der Verschiffung nach Europa machte Kissinger die erste jener Zufallsbekanntschaften, die sein Leben zur rechten Zeit in neue Bahnen lenken sollten. Im Mai 1944 deutete zunächst nichts auf eine schicksalhafte Fügung hin; eher hätte man an eine komödiantische Ablenkung der Truppe denken können. Gemeint ist der Auftritt eines extravaganten Bewunderers Friedrichs des Großen in amerikanischer Uniform, der in Deutschland, England und Italien diverse akademische Grade gesammelt hatte, 1939 in die USA emigriert und freiwillig in die Armee eingetreten war und fortan Rekruten über den Sinn des Krieges oder das Wesen des Nazismus aufklärte. Vor Kissingers Einheit präsentierte sich dieser 35-jährige Fritz Gustav Anton Krämer so, wie es ihm am liebsten war: in maßgeschneiderter Uniform vom Heck eines Jeeps herab dozierend, mit Monokel, Gehstock und einer Arroganz, die seine Zuhörer merkwürdigerweise eher in den Bann zog als verstörte. Kissinger war von dem Paradiesvogel geradezu hingerissen. Und entdeckte an sich selbst eine Begabung, die ganz und gar nicht zum Bild des verstockten Sonderlings passte: Wenn er wollte, konnte er den charmanten Schmeichler geben. «Lieber Private Krämer», ließ er schriftlich übermitteln, «ich habe gestern Ihre Rede gehört. Genau so muss es gemacht werden. Kann ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein? Pvt. [Private] Kissinger.»[16]

«Er quetschte mich wie einen Schwamm nach Ideen aus», erinnerte sich Fritz Krämer Jahre später. «Er dürstete geradezu nach Wissen, nach der Wahrheit. Er wollte schlicht alles wissen.»[17] Instinktiv erkannte Kissinger den künftigen Förderer, gut vernetzt, hilfsbereit und in der Lage, Türen zu öffnen. Am Ende wurden die diffusen Hoffnungen weit übertroffen. Krämer setzte sich dafür ein, dass der Gefreite Kissinger dem Divisionskommandeur als Übersetzer zugewiesen wurde, dass man ihn an das «Counter Intelligence Corps» (CIC), die Spionageabwehr der Armee, überstellte und nach Kriegsende in Krefeld, Hannover und an der Bergstraße bei der Entnazifizierung verwendete. Die anfänglich skeptischen Vorgesetzten wurden bald eines Besseren belehrt. Fritz Krämer hatte für seinen «Ziehsohn» genau die richtigen Jobs gefunden, intellektuell anspruchsvoll und operativ herausfordernd. Nie ein Freund übermäßiger Bescheidenheit, rühmte sich Krämer rückblickend auch der tiefenpsychologischen Seite seiner Patronage: «Meine Rolle bestand nicht darin, Kissinger zu entdecken! Meine Funktion war, Kissinger dazu zu bringen, sich selbst zu entdecken.»[18]

Eine militärische Blitzkarriere war zu dieser Zeit alles andere als ungewöhnlich. Mit der Befriedung eines unbekannten Landes waren viele Einheiten überfordert, es mangelte hinten und vorne an sprachkundigem Personal und Verwaltungsexperten, die das alltägliche Chaos hätten bändigen können – von der Versorgung mit Lebensmitteln über die Reparatur der Infrastruktur bis hin zur Besetzung politischer Ämter mit frischen, vom Nationalsozialismus möglichst wenig oder gar nicht belasteten Kräften. Davon abgesehen, waren Armee und Militärregierung anfänglich auch noch einem umfangreichen Reformprogramm verpflichtet. Politisch sollten in Deutschland die Grundlagen für eine stabile Demokratie gelegt werden, in der Wirtschaft und im Bankenwesen wollte man die großen, auf unheilvolle Weise mit dem Staat verquickten Kartelle entflechten, und nicht zuletzt stand die «Re-Education» auf der Agenda, also die Befreiung des kulturellen und geistigen Lebens aus der Umklammerung totalitären Gedankenguts und die Wiederbelebung demokratischer Traditionen. Weil einschlägige Erfahrungen fehlten und die Direktiven von oben alles andere als eindeutig waren, kamen Improvisateure zum Zug. Unerfahrenheit und jugendliches Alter spielten keine Rolle, Weitblick, Unbekümmertheit und Tatkraft waren gefragt – und altgediente Nazis staunten nicht schlecht, wenn sie von Gefreiten oder Unteroffizieren in akzentfreiem Deutsch ins Verhör genommen wurden.[19] Dann hatten sie es in der Regel mit jungen Männern zu tun, die zehn Jahre zuvor noch in ihrer Mitte gelebt hatten – wie das bebrillte «greenhorn» aus Fürth, das sich jetzt als «Mr. Henry» vorstellte.

«Mr. Henry»

Der Kissinger in Uniform war in vielem kaum wiederzuerkennen. Ob beim Vormarsch durch Belgien oder als Sergeant des Militärgeheimdienstes: Von einem wortkargen, zugeknöpften Einzelgänger oder risikoscheuen Bücherwurm konnte keine Rede mehr sein. Auffällig war stattdessen, wie pragmatisch, effizient und geräuschlos er seine Aufgaben löste. Und wie pfiffig er bei der Entnazifizierung zu Werk ging – etwa in Hannover, wo er mit Aushängen nach Experten mit «Polizeierfahrung» suchte und ehemalige Gestapomitarbeiter in die Falle lockte. Im KZ-Außenlager Ahlem nahe Hannover wurde er mit Bildern konfrontiert, die sich ein Leben lang einprägten: ausgemergelte Gestalten, die selbst zur Nahrungsaufnahme zu schwach waren, und daneben SS-Wärter, die allen Ernstes auf eine Weiterverwendung durch die Sieger hofften. Wie seine privaten Notizen zeigen, hatte der 22-jährige Kissinger einen frappierend klaren Blick für die physischen und psychischen Verheerungen des nationalsozialistischen Lagersystems. Von Hass und Rache ließ er sich dennoch nicht leiten, auch nicht nach einem Besuch in Fürth und Nürnberg, wo ihm ein Freund und Überlebender von Buchenwald über das Schicksal der Juden in seiner fremd gewordenen Heimat berichtete; ohne viel Aufhebens ermöglichte Kissinger ihm ein neues Leben auf Long Island.[20]

Je mehr Verantwortung und Macht ihm übertragen wurden, desto mehr gewann «Mr. Henry» an Statur. An der hessischen Bergstraße, wo er als Leiter des CIC-Teams 970/59 die Reorganisation des öffentlichen Lebens überwachen musste, blühte er geradezu auf. Wer hätte gedacht, ihn als Gastgeber ausgelassener Partys zu erleben, die er in einer beschlagnahmten Dienstvilla und an der Seite einer attraktiven Blondine feierte? Noch mehr hatte es ihm die psychologische Kriegsführung angetan, die Kunst des Verschleierns, Täuschens, Einschüchterns und Bedrohens. Seine Vorgesetzten waren derart beeindruckt, dass sie ihm mehrfach hohe Posten bei der Spionageabwehr anboten – eine ungewöhnliche Anerkennung für einen Mitarbeiter seines Alters. Trotzdem quittierte Kissinger im Sommer 1946 den Dienst in der Armee und wechselte als Dozent an die «European Theater Intelligence School» nach Oberammergau, wieder einmal auf Empfehlung von Fritz Krämer. Weil er sich darauf verstand, gestandene Offiziere mit der Aura, Autorität und Arroganz eines altgedienten Professors zu unterrichten, folgten Vortragseinladungen nach Berlin, Baden-Baden und Wiesbaden. Dass statt Entnazifizierung alsbald der Kampf gegen kommunistische Unterwanderung im Curriculum obenan stand, störte Kissinger nicht. Im Gegenteil. Seine Rezepte für die Spaltung kommunistischer Gruppen durch gezielte Manipulation «schwacher, feiger und unentschiedener» Mitglieder waren gefragt.[21]

Henry Kissinger als «Kalten Krieger» der ersten Stunde zu bezeichnen, wäre dennoch übertrieben. In erster Linie war er ein glühender Patriot und als solcher der Maxime «Recht oder Unrecht, ich stehe zu meinem Land» verpflichtet. Dennoch hatte er frühzeitig erkannt, in welche Richtung der Wind sich drehte. Und übte schon einmal das Heulen mit den Wölfen. Wer mehr über Kissingers geheimdienstliche Verbundenheit wissen will, muss in trüben Wassern fischen und mit kargem Fang rechnen. Fest steht, dass nach seiner Rückkehr in die USA im Sommer 1947 die Kontakte auf Jahre hinaus weiter florierten. Er blieb Reserveoffizier des «Counter Intelligence Corps», absolvierte mehrmonatige Weiterbildungen, verfasste eine Abhandlung über die psychologischen Auswirkungen der amerikanischen Besatzung in Korea und beriet in den frühen 1950er Jahren das «Operations Research Office» der Armee sowie das «Psychological Strategy Board» der Vereinten Stabschefs. Geschadet hat es der Karriere offensichtlich nicht. Welchen Nutzen er daraus zog, gehört zu den kaum durchleuchteten Kapiteln seines Lebens.[22]

Die Jahre zwischen 1944 und 1947 waren für Kissinger der letzte und entscheidende Schritt, um sich von der deutschen Vergangenheit zu lösen und in Amerika heimisch zu werden. Die notorische Unsicherheit wurde seither durch ein wohl genährtes, bisweilen überbordendes Ego in Schach gehalten – Rückschläge inbegriffen, erst recht Ausreißer in die andere Richtung, wenn Selbstbewusstsein in Überheblichkeit umschlug und er keinen Hehl daraus machte, alles besser zu können, weil er angeblich alles besser wusste. Mit einer solchen Grundausstattung kann man weit kommen. Oder grandios scheitern.

Harvard

In Harvard wurden die Weichen für Henry Kissingers Aufstieg gestellt. Dort konnte er aus nächster Nähe beobachten, dass Akademikern seiner Generation die Türen zur Macht offenstanden – und wie man es anstellen musste, über die Schwelle zu kommen. Dass Kissinger an dieser Kaderschmiede für politische Eliten angenommen wurde, hatte nicht allein mit seinen überragenden Zeugnissen oder den diversen Empfehlungsschreiben von Fritz Krämer zu tun. Sondern auch mit dem 1944 verabschiedeten «GI Bill of Rights», das zurückkehrenden Veteranen mit Stipendien und großzügigen Krediten eine universitäre Weiterbildung ermöglichte. Zusätzlich kam Kissinger in den Genuss eines Stipendiums seines Heimatstaates New York. Im Unterschied zu einer Handvoll anderer Spitzenuniversitäten, bei denen er sich ebenfalls beworben hatte, wegen Fristüberschreitung aber abgelehnt worden war, nahm es Harvard mit der Abgabe der Bewerbung nicht allzu genau. Andernfalls wäre ihm vermutlich eine akademische Karriere von der Sorte beschieden gewesen, für die er in späteren Jahren nur noch Hohn und Spott übrighatte. Dass auch Harvard kleinkariert sein konnte und dennoch anders war, vor allem politischer, wusste Kissinger im Spätsommer 1947 allerdings nicht. Im Grunde war es ihm auch einerlei. Er wollte nur so schnell wie möglich mit einem Studium beginnen, Verlauf und Ende offen. Und weil zu diesem Zeitpunkt einzig Harvard seinem Drängen nachgab, landete Kissinger in Massachusetts – mit der Entschlossenheit einer Bulldogge, wie wohlgesinnte Kommentatoren anmerken.[23]

Seither lebte Henry Kissinger in einer Parallelwelt. Geographisch bewegte er sich lange Zeit nur im Großraum Boston, New York und Washington, D. C. – in «Boswash», wie das Gravitationszentrum der politisch-militärischen, wirtschaftlichen und intellektuellen Eliten der USA genannt wurde. Bis in die frühen 1960er Jahre lernte er von den 50 amerikanischen Bundesstaaten höchstens zehn kennen, von Kurzbesuchen in Europa abgesehen unternahm er nur drei Auslandsreisen nach Japan und Korea.[24] Vom Rest der Welt malte er sich Kopfbilder. Sozial verbrachte Kissinger sein Leben in einem Kokon mit strengen Rekrutierungs- und Aufnahmeregeln für die Wächter des Imperiums. Manchen ist der Zugang zu diesem exklusiven Club in die Wiege gelegt; andere müssen ihn sich durch harte Arbeit, Zähigkeit und die Bereitschaft zu geschmeidigen Wendemanövern erwirtschaften. Der Lohn ist ein Tanz auf allen Hochzeiten, der Preis die Gesellschaft von Immergleichen.

«Cold War University»

Harvard entwickelte sich seit den späten 1940er Jahren zu einem Leistungszentrum des Kalten Krieges. Je mehr sich die Vorstellung verfestigte, für den Abwehrkampf gegen den Kommunismus möglichst viele Ressourcen mobilisieren zu müssen, desto höher wurden die Erwartungen an die Spitzenuniversitäten des Landes. Dass sie wertvolle Dienste leisten konnten, hatten die Physiker, Chemiker und Ökonomen aus Chicago, New Haven, Princeton, Philadelphia und Cambridge bereits während des Zweiten Weltkrieges unter Beweis gestellt. Die damals eingegangene Liaison zwischen Politik und Wissenschaft, Macht und Geist wurde nach 1945 institutionalisiert. Es entwickelte sich eine Zweckgemeinschaft zu beiderseitigem Nutzen: Akademische Spezialisten schufen politisch, geheimdienstlich und militärisch verwertbares Wissen, Universitäten wurden mit staatlichen Zuschüssen in nie gekannter Höhe gefördert. Harvard konzentrierte sich auf die besonders nachgefragten Themenfelder Sowjetologie, internationale Politik, Propaganda und Kommunikationstechnologie, Regierungslehre, Modernisierung von Entwicklungsländern, nicht zu vergessen psychologische Kriegsführung und Militärstrategie. Dass Auftragsforschung nicht zum Ideal unabhängiger Wissenschaft passte, wurde in Kauf genommen. Denn die institutionelle Aufwertung war ebenso verlockend wie die Beschleunigung persönlicher Karrieren. Wer keine «Cold War University» wollte, verbaute sich die Zukunft. Und schadete dem Land, wie es allenthalben hieß.[25]

In diesem Milieu wuchs ein neuer Typus des Intellektuellen heran – geistige Sherpas für Amerikas Aufstieg zur Weltmacht, auch «Defense Intellectuals» genannt. Ihr Aufgabenfeld war wie gemalt für alle, die unbekanntes Terrain erkunden und sich einen Namen als Entdecker machen wollten. Vorweg hatten sie es mit der jüngst entfesselten Atomenergie und Massenvernichtungswaffen zu tun, für deren Handhabung es kein historisches Vorbild gab. Das Unvorstellbare eines Atomkriegs vorstellbar und beherrschbar zu machen, lautete der Auftrag an die «Zauberlehrlinge von Armageddon» oder «Nuklearpriester». Wie es scheint, wurden derlei Etiketten weniger als Kritik denn als Auszeichnung verstanden.[26] Gleichermaßen herausfordernd war die Frage, wie mit den Mitteln der Soziologie, Ökonomie, Verhaltensforschung und Psychologie das rätselhafte Wesen hinter dem «Eisernen Vorhang» analysiert und manipuliert werden konnte. Spieltheoretiker um Thomas Schelling oder Kremldeuter wie Richard Pipes und James Burnham brachten es bereits in jungen Jahren mit einschlägigen Handreichungen an die Politik zu Ruhm und Ehre. Nicht zuletzt waren Konzepte zur Steuerung der öffentlichen Meinung gefragt, weil die Widerlager gegen eine aktivistische Weltpolitik sich noch längst nicht erschöpft hatten und jederzeit mit antimilitaristischen oder isolationistischen Reflexen zu rechnen war. In anderen Worten: Der Bedarf an intellektuellen Wächtern des Imperiums war groß, die zu erwartende Gratifikation ebenfalls. Vier akademische Politikberater wurden als Nationale Sicherheitsberater gar in den innersten Kreis der Macht berufen: McGeorge Bundy unter John F. Kennedy, Walt Whitman Rostow unter Lyndon B. Johnson, Zbigniew Brzezinski unter Jimmy Carter – schließlich der bekannteste von allen, Henry Kissinger unter Richard Nixon.

Zu den Prototypen und Wegbereitern der «Defense Intellectuals» gehörte der langjährige Präsident von Harvard, James B. Conant. Von Haus aus Chemiker, engagierte er sich bereits im Zweiten Weltkrieg für außen- und sicherheitspolitische Belange. Als Privatmann warb er im «Committee to Defend America by Aiding the Allies» für einen baldigen Kriegseintritt der USA, als wissenschaftlicher Berater war er an zahlreichen Rüstungsvorhaben beteiligt, nicht zuletzt an der Entwicklung der Atombombe im Rahmen des «Manhattan Project». Ob, wann und zu welchem Zweck die neue Waffe im Krieg gegen Japan eingesetzt werden sollte, diskutierte Conant im Sommer 1945 an der Seite von sieben weiteren Vertrauten des Präsidenten in einem eigens dafür einberufenen «Interim Committee». Und nach 1945 forcierte Conant, neben seiner Tätigkeit in der «Atomic Energy Commission» und diversen Stiftungen, wie kein zweiter den Um- und Ausbau Harvards zum Flaggschiff unter den «Cold War Universities». Im Grunde unterstützte er alle einschlägigen Initiativen, hauptsächlich aber die Akquise von Mitteln und Personal für das Studium des neuen Feindes, der UdSSR. Das 1948 mit Geldern der «Carnegie-Stiftung», des Außenministeriums und der CIA gegründete und in Harvard ansässige «Russian Research Center» lieferte zweierlei Ratschläge an seine Finanziers: wie es um die Gesellschaft der UdSSR bestellt war und wie die USA dort Unruhe stiften könnten. Um sich ein Bild sowjetischer Verwundbarkeit zu machen, befragte man Tausende von Flüchtlingen, die über die Bundesrepublik Deutschland in den Westen gekommen waren, oder experimentierte mit speziell auf nationale Minderheiten zugeschnittenen Radioprogrammen. Die schnelle und punktuelle Verwertbarkeit des Wissens stand dabei höher im Kurs als methodische Zuverlässigkeit, im Zweifel setzte sich Aktionismus gegen wissenschaftliche Skrupel durch.[27]

Obendrein investierte James B. Conant sein persönliches Renommee und das Prestige von Harvard für eine geistig-moralische Mobilisierung der amerikanischen Öffentlichkeit. «Committee on the Present Danger» hieß die Lobbygruppe, die er Mitte Dezember 1950 der Presse vorstellte – zusammen mit Tracey S. Voorhees, einem ehemaligen Staatssekretär im Armeeministerium, und dem Atomphysiker Vannevar Bush, der Präsident Roosevelt als Wissenschaftsberater zur Seite gestanden hatte. Unter dem Eindruck des Tests einer sowjetischen Atombombe, der Machtübernahme Maos in China und des nordkoreanischen Überfalls auf Südkorea schlug sich das Komitee – unterstützt von gut 100 Multiplikatoren aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Militär, Medien und Kultur – auf die Seite der weltpolitischen Globalisten. Demnach mussten die USA ihre strategischen Interessen hauptsächlich in Europa verteidigen, aber zugleich in Asien für eine Zurückdrängung des kommunistischen Einflusses sorgen. Ebenso sollten Parteien und Wähler ihre fiskalkonservative Skepsis gegenüber hohen Rüstungsausgaben ablegen und sich in das Unvermeidliche fügen: Investitionen für eine nachhaltige militärische Überlegenheit der USA, dauerhafte Stationierung amerikanischer Truppen in Europa und Einführung einer zweijährigen Wehrpflicht für alle Männer ab 18 Jahren.[28] Letzteres gelang nicht, aber die globalistische Wende war spätestens mit der Wahl von Dwight D. Eisenhower zum Präsidenten vollzogen. Ende 1953 stellten Conant und seine Mistreiter ihre Kampagne ein.

«Die Vereinigten Staaten sind in Gefahr. Die Gefahr ist ganz eindeutig militärischer Natur. […] Wir haben keine Zeit zu verlieren.»[29] In diesem Sinne polemisierte das «Committee on the Present Danger» gegen die damals noch weit verbreitete Annahme, dass der Kalte Krieg mit Propaganda und wirtschaftlicher Vitalität des Westens gewonnen werden könnte, weil Moskau die materiellen, ideellen und politischen Ressourcen zur dauerhaften Stabilisierung, erst recht aber zur Expansion seines Machtbereichs fehlten. Stattdessen sahen Conant und seine Mitstreiter die jüngste Vergangenheit als Menetekel der unmittelbaren Zukunft oder die Sowjetunion als Wiedergänger des nationalsozialistischen Deutschlands. Die daraus abgeleitete Maxime klang ebenso einfach wie schlüssig: Wer Gefahren überschätzt, sitzt vielleicht einem korrigierbaren Irrtum auf; wer sie unterschätzt, macht zweifellos einen tödlichen Fehler – siehe Chamberlain, Münchner Abkommen, «Appeasement» oder kurz «München». Offensichtlich tilgten die sowjetische Atombewaffnung und die Horrorvorstellung eines nuklearen Pearl Harbor alle Restzweifel. Dass Moskau sein Atomwaffenarsenal ausbaute, weil man sich bedroht fühlte, galt als kommunistenfreundliche Beschwichtigung. Also lautete die Antwort: weil der Kreml die westliche Verwundbarkeit erkannt hatte und auf die beste Gelegenheit zum Losschlagen wartete. «Vielleicht wird uns ein weltumspannender Krieg heimgesucht haben, bevor diese Versammlung ein nächstes Mal zusammentritt», redete Conant den Harvard-Absolventen des Jahrgangs 1951 ins Gewissen.[30]

Mit vermehrten Rüstungsanstrengungen der USA und ihrer Verbündeten war es allerdings nicht getan. Militärische Macht, so die Pointe des «Committee on the Present Danger», erfüllt nur dann ihren Zweck, wenn man tatsächlich auch zum Krieg bereit ist und Freund wie Feind von dieser Bereitschaft überzeugt sind. Was darunter konkret zu verstehen war, blieb unklar. Umso deutlicher war die grundsätzliche Botschaft: Der Kalte Krieg ist im Kern eine militärische Auseinandersetzung, allein mit der Macht des Militärs können kommunistische Aggressoren gebändigt und Amerikas weltweite Interessen auf Dauer verteidigt werden – im Idealfall ohne, notfalls mit Krieg. Dass die USA für die nächsten Jahrzehnte in diesem Weltbild befangen blieben, geht nicht allein, aber doch auch auf das Konto politisierter Professoren aus Harvard.

Zur Panik vor dem unkontrollierbaren Totalitarismus gesellte sich die Angst vor einer Immunschwäche der eigenen Gesellschaft. Auch an dieser Stelle führten die Gespenster der Vergangenheit das Wort, genauer gesagt die Erinnerungen an das Auftreten von Isolationisten und Pazifisten seit Mitte der 1930er Jahre. Wobei schwer zu beurteilen ist, woran man sich mehr störte – an der Verniedlichung der von Nazi-Deutschland ausgehenden Gefahr oder am basisdemokratischen Politikverständnis vieler Rüstungskritiker. Vor profitgierigen Rüstungsunternehmen war am Vorabend des Zweiten Weltkrieges gewarnt worden, vor einer kriegsbedingten Aufwertung der Exekutive, vor einer Schwächung demokratischer Kontrollorgane und vor dem allmählichen Abgleiten in einen freiheitsberaubenden Sicherheitsstaat. Wie auch immer: Aus der Perspektive des «Committee on the Present Danger» betrieb die damalige Opposition keinen politischen Meinungsstreit, sondern eine intellektuelle und moralische Selbstentwaffnung der Gesellschaft. Und für James B. Conant war das politische Urteilsvermögen seiner Landsleute noch immer oder schon wieder lädiert: «Wenn man mich nötigte, die größte Gefährdung unserer nationalen Sicherheit beim Namen zu nennen, so würde ich auf den Unwillen des amerikanischen Volkes verweisen, die im internationalen Umfeld lauernden Gefahren zur Kenntnis zu nehmen, auf unser Versagen, sich der Schwere und Dauer des Kampfes mit dem russischen Kommunismus zu stellen.»[31]

In anderen Worten: Gefragt war eine Erziehungskampagne oder die Herstellung überparteilicher Loyalität in außenpolitischen Grundsatzfragen. Dass Wissenschaftlern und Intellektuellen dabei eine Schlüsselrolle zufiel, stand für Conant außer Frage; ebenso, dass die Dramatisierung von Gefahren und das Spiel mit Ängsten legitime Mittel zur Politisierung der Ignoranten, Fehlgeleiteten und Lethargischen waren.[32] Eben darauf war die Öffentlichkeitsarbeit des «Committee on the Present Danger» zugeschnitten, dokumentiert in hunderttausenden Broschüren, ungezählten Podiumsdebatten und Radiovorträgen, die im Winter 1951 an dreizehn aufeinanderfolgenden Samstagen landesweit ausgestrahlt wurden. Durchweg präsentierten sich die Redner in einer Doppelrolle als Diagnostiker und Dompteure des Bedrohlichen – als Experten, die mit kühlem Kopf, ruhigen Nerven und Selbstdisziplin die Nation durch die gefährlichste Krise ihrer Geschichte lenken konnten. Auf ihren Rat zu verzichten, so Conant, wäre nicht allein fahrlässig, sondern selbstmörderisch. Deutlicher hätte man Wählern, Parteien und Kongress nicht das Misstrauen aussprechen können. Und nie zuvor war einer politischen Aufwertung von «Defense Intellectuals» derart offen das Wort geredet worden.[33]

Unter dem Eindruck dieser Debatten verbrachte Henry Kissinger seine akademischen Lehr- und Wanderjahre. Als er im Wintersemester 1947 das Studium in Harvard aufnahm, machte er allerdings nicht den Eindruck eines weltläufigen «Defense Intellectual» im Wartestand. Eher fiel er erneut als Eigenbrötler oder frühreifer Streber auf. Zu behaupten, dass der Student Kissinger leidenschaftlich gerne Bücher las, ist untertrieben; vielmehr verschlang er sie, fast noch gieriger als die Unmengen an Junkfood und Coca Cola, die ihn bis tief in die Nacht wachhielten. Heutzutage würde man ihn einen Nerd nennen, damals galt er als weltfremder Kauz, der in Gesellschaft von Büchern alles um sich herum vergessen konnte, gerne laut mit ihnen Zwiesprache hielt und Wutanfälle bekam, wenn er glaubte, Autoren bei Schlampereien oder Irrtümern ertappt zu haben. Die blutig gekauten Fingernägel waren ihm ebenso egal wie seine von Stubenhockerei definierte Figur, die er in abgetragenen Schlabberklamotten versteckte. Der Kontrast zur Soldatenzeit hätte größer nicht sein können, fast schien es, als hätte er mit der Uniform auch die mühsam erkämpfte Unbekümmertheit abgelegt. Andererseits trieb er auf die Spitze, was ihm in späteren Jahren noch nützlich sein sollte: Ausdauer, Konzentration und Disziplin.

Kommilitonen ließ Kissinger links liegen, Kommilitoninnen schien er überhaupt nicht wahrzunehmen. Wo er herkam, was seine Familie machte, ob er Hobbys hatte, noch nicht einmal die Zimmergenossen wussten etwas darüber. Andere erst recht nicht, denn Kissinger besuchte keine Partys, keine Sportveranstaltungen oder Theateraufführungen. Er schloss sich noch nicht einmal einer Studentenvereinigung an, als hätte ihm niemand gesagt, wo man lebenslange Kontakte knüpfte und Karrieren vorbereitete und dass Hörsäle oder Zensuren in der «Ivy League» nur als Zugabe zu betrachten waren. Aber trotz selbstgewählter Isolation war er Altersgenossen ein ständiges Ärgernis. Denn Kissinger wusste, dass er den meisten intellektuell überlegen war, und ließ andere spüren, dass er es wusste – und gerierte sich bereits im Grundstudium wie jemand, der nur Professoren als Gesprächspartner schätzte. Dazu passte die Imitation professoraler Schrullen: Verabredungen vergessen oder notorisch zu spät kommen und ewig von wichtigeren Dingen abgelenkt sein. «Alle hielten ihn für eine außergewöhnlich begabte Person», meinte ein Studienkollege, «aber was für ein Hurensohn! Eine Primadonna, nur auf Eigennutz bedacht, egozentrisch.»[34] Das mittlere Namensinitial musste schon bald als Ventil herhalten: Aus Henry A. wurde «Henry Ass Kissinger».[35]

Darin schwang auch eine gehörige Portion Neid und Missgunst mit. Denn Henry Kissinger verfügte über frappierende Talente. Was immer er las oder hörte, er saugte es auf wie ein trockener Schwamm, konnte Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden und schier uferlose Synthesen am Ende zu griffigen Argumenten zuspitzen. Sein Auftreten im Seminar war dementsprechend. Ideen anderer Autoren so lange virtuos hin- und herzudrehen, bis sie wie eigene Einfälle daherkamen – auch so etwas will gelernt sein, Chuzpe hin oder Schaumschlägerei her. Viele kauften ihm ab, dass er mit einem besonders Wissenden im Bunde war, nämlich mit sich selbst. Weil Kissingers Fleiß und Ehrgeiz konkurrenzlos blieben, schloss er im ersten Semester alle Kurse mit Bestnoten ab und durfte sich einen Professor seiner Wahl zum Tutor nehmen. Kissinger wählte den «grand seigneur» für Politikwissenschaft und Regierungslehre, William Yandell Elliott. Er hätte auch bei Carl J. Friedrich, Barrington Moore, Wassily Leontief, Alexander Gerschenkron oder Robert R. Bowie in die Lehre gehen können. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, welchen Einfluss der eine oder andere von ihnen genommen hätte. In Elliotts Fall kann es keinen Zweifel geben. Er veränderte das Leben des umtriebigen Studenten, wie Kissinger selbst einräumte, auf «fundamentale Art und Weise».[36] In erster Linie lebte er ihm vor, dass Wissensdurst und Machthunger keine Gegensätze sein müssen.

Der akademische Lehrer

William Y. Elliott, ein Geistesverwandter und guter Freund von Kissingers ehemaligem Mentor Fritz Krämer,[37] liebte die Pose und pflegte mit Hingabe seinen Spitznamen «Wild Bill» aus Tennessee. Ob er tatsächlich im Hinterhof seines Hauses Hähne gegeneinander kämpfen ließ, sei dahingestellt. Es würde aber zur Wahrnehmung vieler Kollegen passen, die teils amüsiert, teils pikiert über Elliotts exaltiertes Temperament und seine hochtönenden Auftritte sprachen. Alles an ihm schien eine Nummer größer, wenn nicht überdimensioniert: Persönlichkeit, Ego, Körpermaß. Nur das Schreibpensum des ehemaligen Boxers blieb unter Par. Wegen einer sehr überschaubaren Publikationsliste wären andere vermutlich als ausgebrannter Vulkan gescholten worden; Elliott galt hinter vorgehaltener Hand als «glorreiche Ruine», mit besonderer Betonung des Adjektivs.[38] Aber auch diese Metapher war schräg, denn Elliott versprühte noch als Mittfünfziger mehr Energie und Leidenschaft als viele Jüngere. Kraftvoll, bisweilen deftig im Auftreten, traktierte er seine Studenten mit manischer Arbeitswut – John F. Kennedy, Dean Rusk, McGeorge Bundy, Pierre Trudeau, Louis Hartz und Samuel Huntington, um nur die Berühmtheiten aus diesem Kreis zu nennen, dankten es ihm noch Jahre später. Und über Herzensangelegenheiten dozierte Elliott mit religiöser Inbrunst: Philosophie, Regieren im Ausnahmezustand und immer wieder China, die Sowjetunion, Kommunismus, Kalter Krieg. Felsenfest davon überzeugt, dass Faschismus und Nationalsozialismus eine Reaktion auf den Triumph der Bolschewiki in Russland waren, widmete er sein politisches und akademisches Leben dem Kampf gegen die rote Gefahr. «Himmeldonnerwetter, lasst uns innerlich so stark werden wie Lincoln, nachdem er sich mit der Lektüre von Shakespeare und der Bibel gefestigt hatte.»[39]

Seine Rolle als Hochschullehrer war Elliott nie genug, es drängte ihn schon in jungen Jahren auf größere Bühnen, vorzugsweise auf die größte von allen in der Hauptstadt. Seit 1937 pendelte er fast wöchentlich zwischen Cambridge und Washington, D. C., wo er alle möglichen Ministerien und Ämter beriet oder Lobbyarbeiten nachging. Als Generalist bewirtschaftete Elliott jedes Feld, auf dem Not am Mann war – schulische Bildung, Auslandshilfe, Rüstungsproduktion, Abbau strategischer Rohstoffe durch dosierte Nuklearexplosionen, Personalpolitik, Behördenreform und Umbau des Nationalen Sicherheitsrats, Systemkonkurrenz mit der UdSSR in der Dritten Welt. Anfragen der CIA zu psychologischer Kriegsführung schlug er auch nicht aus, nach Auftragsarbeiten zur Stärkung der Exekutive gegenüber Kongress und Ministerien riss er sich geradezu – ein von Politik Besessener, ein Getriebener und Missionar. Nachdem er im Juli 1959 auch noch Vizepräsident Richard Nixon nach Moskau und Polen begleitet und ihm im anschließenden Präsidentschaftswahlkampf zur Seite gestanden hatte, schrieb die «Washington Post»: «Wenn es auf der politischen Bühne in Washington eine nicht versenkbare Figur gibt, dann ist es Elliott.»[40]

William Yandell Elliott, August 1960.

Wie es sich für einen intellektuellen Fußsoldaten im Kalten Krieg gehörte, trat er als unermüdlicher Netzwerker und leidenschaftlicher Strippenzieher auf. Für High Schools setzte Elliott Lehrprogramme über das wahre Wesen des Kommunismus durch, er unterstützte die Forderungen russischer Exilgruppen nach einem Putsch in der UdSSR und beriet private Stiftungen, darunter auch die «Ford Foundation», bei der Vergabe von Auslands- und Forschungsstipendien.[41] Seine besondere Leidenschaft aber galt der Rekrutierung begabter Studenten für den Staatsdienst. Gerade im Kalten Krieg waren Regierung, Militär und Geheimdienste auf die besten Köpfe des Landes angewiesen, nach ihnen wollte er Ausschau halten, sie galt es von der Notwendigkeit eines professionellen Doppellebens in Wissenschaft und Politik zu überzeugen.[42] In Einzelgesprächen und vor großem Publikum zog Elliott alle Register. «Ich flehe Sie an», so seine Rede vor Harvard-Studenten im Sommer 1958, «lassen Sie sich in schlechten Zeiten nicht entmutigen, geben Sie niemals diesen letztgültigen Glauben an Amerika und seine Bestimmung auf. Denn alles liegt letzten Endes in Ihren Händen. Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem die psychologische Kriegsführung gegen Sie gestoppt werden kann – in Ihren Herzen, in Ihren Taten, in der Art, wie Sie reagieren. […] Lassen Sie uns angesichts der Schwere der Herausforderung nicht verzagen. Denn vor solchen Herausforderungen beweist sich eine Nation. Sie muss es tun.»[43] Ob gefragt oder ungefragt, Elliott meldete sich immer wieder zu Wort, um Stellen im Regierungsapparat, in «Denkfabriken», bei Zeitschriften und Stiftungen mit Personen zu besetzen, die seinen Gewissenstest als überzeugte Kalte Krieger bestanden hatten.

William Elliott war zwar als Wähler der Demokraten registriert, beriet in den 1950er Jahren außer Senator John F. Kennedy aber auch republikanische Granden wie Nelson Rockefeller und Richard Nixon. Insbesondere zu Nixon fühlte er sich hingezogen, seit beide im «Komitee für Un-Amerikanische Umtriebe» des Repräsentantenhauses den Spionagefall Alger Hiss untersucht und die kommunistische Bedrohung der USA in düstersten Farben gemalt hatten. Er schrieb Redevorlagen für den Vizepräsidenten, suchte auch privat dessen Nähe und schmeichelte dem «lieben Dick» in der barocken Tonlage des Südstaatlers. «Ich nehme für mich […] das Privileg […] eines alten Freundes in Anspruch, der Deine Talente bereits in der Minute unseres ersten Zusammentreffens erkannt und nicht darauf gewartet hat, bis der Rest der Welt sie entdeckte.»[44] Auch in Briefen an Dritte lobte er Intellekt, Integrität, Weitsicht, Bescheidenheit, Lernfähigkeit und Führungsqualitäten Nixons über den grünen Klee und pries ihn als kommenden Präsidenten – stets mit einer Kopie an die Adresse des Gehuldigten.[45] Nixon zeigte sich erkenntlich und berief Elliott im Präsidentschaftswahlkampf 1960 in seinen engsten Beraterkreis. Und wieder wurde er mit Memoranden zu allen erdenklichen Themen eingedeckt, nicht minder mit den zur Gewohnheit gewordenen Lobhudeleien und zu guter Letzt mit Ratschlägen für die persönliche Auseinandersetzung mit John F. Kennedy. «Sieh es einem alten Boxer nach, aber der Kerl [John F. Kennedy] braucht ein oder zwei linke Geraden, einen Haken als Vorbereitung für den Cross mit der Rechten, den Du ja immer drauf hast und nach Belieben austeilen kannst.»[46] Kurz darauf war es mit der politischen Männerfreundschaft vorbei. Weil seine Ratschläge angeblich nicht hinreichend gewürdigt wurden, teilte Elliott in einem larmoyanten Brief der gekränkten Eitelkeit mit, dass er als Berater ins Lager des neuen Außenministers Dean Rusk gewechselt war. Was Nixon freilich nicht daran hinderte, den Kontakt auf Jahre hinaus weiter zu pflegen.[47]

Musterschüler

In Harvard war William Elliott berüchtigt für überlange Literaturlisten, die er seinen Schülern als Hausaufgabe aufbrummte. Nur wer alles aus sich herausholte, war nach seinem Geschmack. Kissinger nahm es sportlich – nicht als Zumutung, sondern als Herausforderung und Ansporn. Und lieferte zum Erstaunen des Lehrers in kürzester Zeit schier endlose Synopsen. Elliott war vom Arbeitseifer, Wissendurst und Auffassungsvermögen dieses Sonderlings hingerissen. «Er ähnelt mehr einem reifen Kollegen als einem Studenten.»[48] So wurde aus dem Musterschüler alsbald der Lieblingsschüler, einer der wenigen, die Elliott als intellektuelle Sparringspartner würdigte.

Die beiden sahen sich regelmäßig, im Seminar, bei Spaziergängen auf dem Campus, bisweilen nahm Kissinger auch Einladungen zu privaten Abendgesellschaften in Elliotts Haus an. Anfang der 1920er Jahre in Oxford promoviert, hatte William Elliott das dort übliche Tutorengespräch im kleinsten Kreis mit nach Harvard gebracht und im Laufe der Jahre etabliert. Wort für Wort niedergeschriebene Protokolle dieser Debatten konturieren die Protagonisten besser als manches von ihnen verfasste Thesenpapier oder Buch. Über weite Strecken fühlt man sich an die Gockelei erinnert, die zur akademischen Bühne gehört wie die Tinte zum Papier. Wer kann am schnellsten zwischen Plato, Kant und Spinoza hin- und herhüpfen, wer erkennt als Erster die untergründigen Beziehungen von Hume, Freud und Marx, wer kann sich mit Prunkzitaten oder pompösem Eigengewächs am besten in Szene setzen? Selbstverständlich behauptete Elliott seine Führungsrolle mit ebenso eitlen wie endlosen Monologen. Die meisten Teilnehmer schwankten zwischen Bewunderung und Ehrfurcht, fügten sich also in die ihnen zugedachte Rolle der andächtigen, auf wenige Zwischenrufe reduzierten Zuhörer. Nicht so Henry Kissinger. Ob Metaphysik oder Regierungslehre, er wollte bei jedem Stichwort mithalten – und nach Möglichkeit seinen Lehrmeister übertreffen, indem er ihn auch noch in Duktus wie Habitus perfekt kopierte. Angestrengt und verbissen ging es zu, humorlos selbst beim Austausch von Banalitäten.[49]

Ständig unter Starkstrom, machte sich Kissinger an die Niederschrift seiner wissenschaftlichen Qualifikationsleistungen. Sage und schreibe 388 Seiten stark war die 1951 vorgelegte Bachelorarbeit «The Meaning of History», womit er eine bis dato gültige Selbstbeschränkung der Examenskandidaten um mehr als das Doppelte überschritt und die Universitätsleitung nötigte, 150 Seiten als die künftig gültige Obergrenze formal festzulegen. Nichts weniger als Wesen und Bedeutung der Geschichte wollte Kissinger entschlüsseln – im philosophischen Zwiegespräch mit Immanuel Kant, Oswald Spengler und Arnold Toynbee. Warum er diese Protagonisten auswählte, erschließt sich ebenso wenig wie der Text selbst. Über weite Strecken unlesbar, weil raunend im Duktus und schwerfällig in der Diktion, geht es in erster Linie um die Demonstration lückenloser Belesenheit. Tatsächlich hatte sich der Autor überlesen, also mehr Texte konsumiert, als er verdauen konnte. Dass ein Student in jugendlichem Überschwang über das Ziel hinausschießt, ist eher normal als irritierend. In Kissingers Fall indes stört die Überheblichkeit, mit der er Philosophen von Rang – neben den genannten auch Sokrates, Hegel und viele andere – zu Sparringspartnern degradiert. Selbst Bewunderer sprechen von «akademischem Exhibitionismus»; weniger Wohlmeinenden kommt Thomas Manns Diktum vom «parfümierten Qualm» in den Sinn.[50]

Auf den zweiten Blick jedoch tritt der politische Kissinger hervor, der Intellektuelle im Streit mit Herausforderungen seiner Zeit. Wer gestaltet gesellschaftlichen Wandel? Wer kann bedrohlichen Herausforderungen begegnen, das Unvorhersehbare meistern und einem politischen Niedergang Einhalt gebieten? Wer verhindert, dass die USA den Weg von Karthago, Rom oder Byzanz gehen und sich in die Bedeutungslosigkeit verabschieden? Die Bachelorarbeit liefert erstmals eine bündige, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vielfach modellierte Antwort: Es sind risikobereite Eliten, die sich über die Ängstlichen, Verzagten und Wankelmütigen – sprich über machtvergessene Liberale – erheben. Ihnen sang Kissinger sein Loblied, den willensstarken, durchsetzungsfähigen Führern, jenen, die sich nicht mit der vorgefundenen Welt zufriedengeben, sondern eine neue Welt nach ihrem Willen und ihrer Vorstellung erschaffen. Jahre später hatte er die endgültige Formel gefunden: «Es gibt zwei Sorten von Realisten: diejenigen, die sich mit Fakten abmühen und sie manipulieren, und diejenigen, die neue Fakten schaffen. Der Westen braucht nichts mehr als Männer, die in der Lage sind, ihre eigene Realität zu erschaffen.»[51]

Diese «Realisten» adelte der gerade examinierte Henry Kissinger zu visionären, heroischen und tragischen Figuren. Visionär, weil sie früher und deutlicher als andere die Zeichen ihrer Zeit erkennen; heroisch, weil sie sich über Zwänge und Widerstände hinwegsetzen und im Zweifel ohne Ansehen der Person anderen ihren Willen aufnötigen; und tragisch, weil sie handeln, ohne die Ergebnisse ihres Handelns planen oder absehen zu können, also die Risiken des Scheiterns selbstlos auf sich nehmen. «Take a leap into conjecture», den Sprung in das Ungewisse wagen, wurde zu einem seiner beliebtesten Satzbausteine, ebenso häufig bemüht wie das Bild des einsamen Entscheiders, dem im Moment der Entscheidung niemand zur Seite steht.[52] Aus der politischen Botschaft machte er keinen Hehl: Wenn Demokratien diesen Sinnstiftern keinen Freiraum geben, schaufeln sie sich ihr eigenes Grab. Entweder man gewährt den Weitsichtigen politische Immunität oder scheitert im Blindflug, entweder man vertraut auf den großen Wurf der Wenigen oder lähmt sich im ewig kleinkarierten Meinungsstreit der Vielen. Von «Propheten» sprach Kissinger fortan und bei allen möglichen Gelegenheiten. Oder von Intellektuellen, die sich zum Wohle aller über die Launen ihrer Zeit und die Verfahrensregeln von Parteien, Institutionen und Bürokratien hinwegsetzen müssen. «Ein Volk lernt oft nur aus Erfahrung; es hat erst dann etwas gelernt, wenn es zum Handeln zu spät ist. Aber ein Anführer muss so handeln, als wären seine Ansprüche bereits Realität.»[53] Man könnte es auch einfacher ausdrücken: Das Verlangen nach den Besten und Klügsten war ein Plädoyer für eine machtprivilegierte Elite innerhalb der Elite, erhaben, souverän, unantastbar.

Angeblich las William Elliott nur das erste Drittel von Kissingers Bachelorarbeit. Eine lässliche Schludrigkeit, sollte es stimmen – denn er wusste ja ohnehin, woher die auf knapp 400 Seiten ausgebreiteten Gedanken stammten. Nämlich von ihm selbst.[54] Elliott zeichnete seinen Zögling mit «summa cum laude» aus, der Höchstnote, mit der nur ein Prozent von Kissingers Jahrgang bedacht wurde.[55]

Deutlich kritischer wurde Kissingers 1954 fertiggestellte Dissertation über Fürst Metternich, Viscount Castlereagh und den Aufbau einer europäischen Friedensordnung nach den napoleonischen Kriegen aufgenommen.[56] Die spätere Rede von einer brillanten Analyse internationaler Diplomatie geht auf das Konto von Rezensenten, die nach Bausteinen für Kissingers politische Karriere Ausschau hielten und den unaufhaltsamen Aufstieg eines Genies illustrieren wollten. Seine damaligen Kollegen in Harvard hingegen monierten den konventionellen Zuschnitt der Arbeit. Ausschließlich auf Sekundärquellen gestützt, hatte der Kandidat einen konzisen Literaturbericht, aber keinen innovativen Forschungsbeitrag vorgelegt. Die Pointe war freilich eine andere: Kissinger ging es gar nicht um Wissenschaft, sondern um Politik. Genauer gesagt um die Frage, ob und inwieweit sich seine Protagonisten als Stichwortgeber für Amerikas Außenpolitik vereinnahmen ließen. «A World Restored» verstand den Wiener Kongress als fernen Spiegel der eigenen Zeit: Konnte man die Restauration des Jahres 1812 mit den 1950er Jahren in Bezug setzen? Was ließ sich aus der Neutralisierung des revolutionären Frankreichs für den Umgang mit der UdSSR und der VR China lernen?

Mit seinen Antworten bediente Henry Kissinger den neuen Zeitgeist in Washington. Erstens: Revolutionäre Großmächte, die eine geerdete internationale Ordnung mittels neuer Spielregeln aus den Angeln heben wollen, stürzen die Welt in ihren anarchischen Urzustand zurück. Umso mehr bedarf es eines stabilisierenden Zentrums – einer Macht, die sich den schwer kontrollierbaren Fliehkräften nicht nur widersetzen kann, sondern auch moralisch dazu legitimiert ist. Dass einzig die USA die Rolle dieser unverzichtbaren Nation ausfüllen konnten, verstand sich von selbst. Ebenso, dass ihre wirtschaftliche und militärische Übermacht ein für alle überlebenswichtiges Gut war. In anderen Worten: Nur mittels amerikanischer Dominanz bleibt die Welt im Gleichgewicht. Zweitens: Weil die Illegitimen jeder legitimen Ordnung prinzipiell die Anerkennung verweigern, greift Diplomatie ins Leere. Dialog, Verhandlungen, Kompromissbildung – das klassische Repertoire des Interessenausgleichs taugt allenfalls zur Aufführung nutzloser Spektakel und zur Beruhigung einer schwachnervigen Öffentlichkeit. Drittens: Die Verhinderung von Kriegen darf nicht das übergeordnete Ziel von Außenpolitik sein. Solange die Energie revolutionärer Mächte nicht verschlissen ist, muss man das Risiko des Krieges eingehen, andernfalls haben die Aggressiven und Rücksichtslosen leichtes Spiel. Insofern ist Diplomatie gleichbedeutend mit dem Kalibrieren von Gewaltmitteln zwecks politischer und militärischer Erpressung.[57] Es waren drei Axiome im Rang von Glaubenssätzen, die keiner weiteren Begründung bedurften. Henry Kissinger machte daraus über Jahre einen Steckkasten für Bücher, Aufsätze und Reden.

«Wichtigere Dinge als das Leben»

William Elliott hatte diesen Katechismus längst in den Lehrplan seiner Studenten aufgenommen. In ihm spiegelt sich die Sorge, dass die USA eine einmalige Chance zum Auf- und Ausbau einer weltpolitischen Führungsrolle verspielen könnten. Geradezu dramatisiert wurde sein Unbehagen durch Erfahrungen aus der Zwischenkriegszeit – vorweg durch Erinnerungen an die «große Depression» in Westeuropa und an den «Geist von Rapallo». Ein wirtschaftlich darniederliegender Kontinent würde in Moskau unweigerlich als Einladung zur politischen, wenn nicht gar militärischen Expansion begriffen; und eine Fortsetzung der Schaukelpolitik zwischen Ost und West, dokumentiert im deutsch-sowjetischen Vertrag von Rapallo aus dem Jahr 1922, könnte einen neutralistischen Dominoeffekt in den Nachbarstaaten auslösen und auch deren politisches Immunsystem schädigen. Vor diesem Hintergrund ist Elliotts inflationierte Rede vom Überlebenskampf des Westens und der Entscheidungsschlacht für die Freiheit zu sehen. Er selbst machte keinen Hehl aus den Alternativen: Entweder setzen sich die USA als hegemonialer Akteur durch oder der Welt droht ein unberechenbarer Kampf um Interessensphären, entweder machen die Vereinigten Staaten vom Recht des Stärkeren Gebrauch oder sie verabschieden sich freiwillig von der weltpolitischen Bühne. Dazwischen gab es für ihn nichts. Zu den Modalitäten einer wirtschaftlichen Stabilisierung Europas oder über Wege zur politischen Konsolidierung von Bündnisbeziehungen schwieg Elliott. Umso mehr widmete er sich dem Umgang mit den «illegitimen Mächten» in Moskau und Peking.