Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

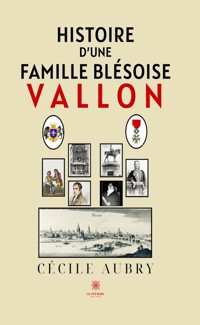

"Histoire d’une famille blésoise" explore l’héritage de la famille Leonnar-Vallon à travers six générations. De chirurgiens visionnaires à notaires influents, cette lignée a bravé les tumultes de son époque, laissant une empreinte indélébile sur des lieux emblématiques. Entre secrets enfouis et révélations inattendues, ce récit dévoile les fonctions oubliées de sites historiques célèbres, offrant un regard inédit sur le patrimoine local. Par leurs défis et leurs triomphes, cette saga familiale célèbre l’amour, la résilience et les mystères qui façonnent le fil des siècles. Un voyage au cœur d’une mémoire vivante, où chaque page invite à redécouvrir la richesse de notre histoire.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Cécile Aubry, née Anne-José Bénard, est une écrivain, scénariste, réalisatrice et actrice française.

Son début de carrière internationale semblait très prometteur (Cécile Aubry fera la couverture de l'édition du 26 juin 1950 du magazine Life) et elle obtient son premier grand succès dès ses débuts avec le film Manon, de Henri-Georges Clouzot tourné en 1949.

Elle signe ensuite un contrat avec la 20th Century Fox, mais ne tourne que dans un petit nombre de films. Dans La Rose noire on la voit aux côtés de Tyrone Power et d'Orson Welles et, dans Barbe-Bleue, elle est la dernière femme de cet inquiétant personnage, interprété par Hans Albers.

Cependant, après avoir épousé Si Brahim el Glaoui, fils du Pacha de Marrakech, elle abandonne son métier d'actrice. Après l'indépendance du Maroc, elle devient écrivain pour enfants.

Elle est notamment l'auteure de la série des "Poly" et du feuilleton "Belle et Sébastien", tiré de son roman et interprété notamment par son fils Mehdi El-Glaoui, qui durera trois saisons, entre 1965 et 1968, avant d'être adapté en série d'animation au Japon.

Elle meurt au centre hospitalier de Dourdan des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 81 ans.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cécile Aubry

Histoire d’une famille blésoise

Vallon

Roman

© Lys Bleu Éditions – Cécile Aubry

ISBN : 979-10-422-6285-3

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Avant-propos

L’histoire qui va suivre est celle de la famille Léonnar-Vallon, sur 6 générations (G) en trois chapitres. Issue d’une lignée, que l’on fait venir d’Écosse à une époque inconnue et dans laquelle la chirurgie était en quelque sorte héréditaire1.Il est possible que leurs origines écossaises soient dues aux Stuart ; et qu’un de ceux-ci soit venu avec un ancêtre.

Pour cela, il nous faut remonter en 1295, date de la signature de l’Auld Alliance, d’Aubigny (situé dans le Cher) avec les Stuart, lorsque Français et Écossais s’engagent à se prêter main-forte contre un ennemi commun, l’Angleterre. En 1421, pendant la guerre de Cent Ans, Charles VII fait appel aux Écossais pour combattre les Anglais, et remet la Seigneurie d’Aubigny à John Stuart de Darnley. Après lui, d’autres Stuart laisse leur empreinte sur Aubigny. À commencer par Béraud Stuart, petit-fils de Jean. « Un grand guerrier qui a participé aux guerres d’Italie ». En 1672, la dynastie des Stuarts d’Aubigny s’éteint et Louis XIV récupère la cité avant de l’offrir, huit ans plus tard, à Louise Renée de Penancoët de Keroualle, duchesse de Portsmouth et maîtresse du roi d’Angleterre Charles II, qui sert en réalité les intérêts de la France. Esmé Stuart, seigneur d’Aubigny à partir de 1567, a eu pour mission de la ramener sur le trône d’Écosse, mais en vain2. En effet, le 17 décembre 1691, le roi d’Angleterre, passe à Blois pour aller à Brest et repasse à son retour le 8 janvier 1692, où il est logé à La Galère.3

Ce qui est sûr, c’est que les Vallon sont à Blois depuis 1660. Ils vont laisser une belle lignée composée de 5 chirurgiens, 2 prêtres, un échevin, 4 notaires, 2 avocats, dont un qui ne fera que les études, 1 juge, 2 juges de paix, 2 sous-préfets, etc.

Certains descendants ont une histoire plus modeste, mais méritent tout de même un peu d’attention par rapport au reste de leur famille.

Bonne lecture

Chapitre I

Les chirurgiens

Dans ce premier chapitre, la famille Vallon va nous conter son histoire sur cinq générations (G1 à G5), soit du 17e au 19e siècle à travers l’histoire de la ville de Blois, des phénomènes météo, entraînant des maladies, épidémies… en ayant fait preuve d’un courage exemplaire.

La famille demeure dans la paroisse de Sainte Solenne (aujourd’hui cathédrale Saint-Louis), au cœur de la ville, proche du pont.

S’il n’est pas nécessaire au chirurgien de pouvoir reconnaître les symptômes et suivre la marche de toutes les maladies, du moins doit-il avoir une connaissance assez approfondie de la médecine pour savoir quand une opération est nécessaire et en prévoir toutes les conséquences, contrairement au médecin qui se doit avoir la rigueur, se dispenser de connaître à fond la pratique des opérations les plus compliquées, il n’en doit pas moins connaître l’anatomie. Dès le commencement du XIVe siècle, la corporation des chirurgiens était complètement organisée. Ce qui ne contribua pas peu à maintenir les chirurgiens dans une position inférieure fut le titre de « barbiers » qu’ils portèrent jusqu’au XVIIIe siècle. Les examens des chirurgiens consistaient surtout en épreuves pratiques. La chirurgie fut florissante surtout à l’époque de la Renaissance, époque à laquelle beaucoup de chirurgiens pratiquèrent aussi la médecine. Pour devenir chirurgien au 18e, on décida l’établissement de cinq démonstrateurs royaux pour enseigner la théorie et la pratique dans l’Académie de Saint-Côme. En 1731, la qualité de maître ès arts fut exigée des candidats au titre de chirurgien. Les chirurgiens se tirèrent cependant de ce mauvais pas en prouvant que, par leur qualité de maîtres ès arts, ils faisaient partie de l’Université, et par conséquent avaient le droit d’enseigner. La somme allouée par an aux chirurgiens à la ville de Blois était de 250 livres environ, et ne changera quasiment pas jusqu’à la révolution4.

Ils vous emmèneront également hors de nos frontières, avec la cinquième génération (G5) en Grande-Bretagne !

Il est difficile d’ignorer les filles de chaque génération, qui n’ont pas toute une histoire. Pour certaines, leur rôle a été primordial pendant les tumultes de la révolution, la servant dans une ferveur avec engagement et sacrifice. Mais ce sont surtout leurs conjoints qui ont laissé une trace de leur passage, pour certains célèbres.

Si chacun a joué un rôle, hommes et femmes ont contribué à construire leur histoire, à travers des écrits qui sont parvenus jusqu’à nous.

Mais c’est aussi, un peu d’histoire sur des lieux connus et touristiques aujourd’hui, avec des fonctions oubliées appartenant au passé !

G1

Joseph Léonnar du Vallon

(1660-1755)

Le premier chirurgien connu est Joseph, Maître chirurgien depuis 1680, nommé par Pierre Vincent5, aussi chirurgien, puis doyen des chirurgiens, né vers 1662, fils de Louis et Louise Raffin. Il se fera surnommer « Vallon ». Il se marie une première fois le 5 mars 1685 avec Louise Bruère, avec qui il aura 14 enfants, dont deux, auront une descendance, Jean-Jacques (1685-1767) dans le chapitre II et Charles (1695-1784), dont nous parlerons plus loin.

Pour ce premier mariage, Joseph et Louise sont encore de jeunes mineurs de 23 ans6. Pour s’unir, Joseph doit demander une procuration, qui sera faite le 28 février 1685 chez Maître Dupont, notaire à Blois. Sa femme décède en 1699, après l’accouchement de leur 14e enfant, alors âgée de 37 ans. Joseph se remarie deux ans plus tard, le 2 juillet 1701, avec Madeleine Moreau (1665-1742). Ensemble, ils ont sept enfants supplémentaires, portant le nombre total à vingt-et-un. Malheureusement, aucun des enfants n’a survécu au-delà de leur deuxième année7.

Le travail ne manque pas. Les malades en tous genres affluent régulièrement en ce 18e siècle à l’hôtel-Dieu, sans compter les visites domiciliaires.

Jean Desnoyers, maître chirurgien de 1689 à 1728 et confrère de Joseph Vallon, nous relate dans son journal, sa vie, au travers de faits importants sur son quotidien, et les phénomènes météorologiques qui vont venir bouleverser l’avenir de l’histoire de France. Seront aussi, retranscrits les événements importants ayant impacté la vie de notre chirurgien.

En 1707, Jean Jacques et ses pères vont devoir faire face à un terrible événement. La Loire est en crue, si prodigieuse comme 100 ans auparavant. Les rives de La Loire et de l’Allier débordent ensemble et causent jusqu’à Nantes un désastre épouvantable ! Sous les ponts passent des quantités surprenantes de toutes sortes d’animaux, de bois, des tonneaux, des corps arrachés à leurs maisons… Et toutes sortes de marchandises. Mais c’est sans compter sur les épidémies et la famine qui vont suivre !

En 1709, l’hiver a été très rude, le froid a commencé le jour des Rois (6 janvier), le plus pénétrant et sensible qu’on puisse jamais voir. Il a fait si froid que la Loire est prise par la glace, chacun traverse dessus. Toutes les vignes, les arbres ont gelé en cet hiver le plus rude que l’homme ait vu. Les arbres, chênes et fruitiers de toutes tailles se fendent sans pouvoir se cicatriser le printemps suivant, pour mourir dans l’année ! Les vignes et les vendanges de l’année suivante ont été si maigres qu’il faut compter sur les réserves de l’année précédente.

Il fait si froid que les animaux et les hommes meurent de froid. À l’hôtel-Dieu, de nombreuses personnes arrivent avec les pieds, jambes et mains gelés. La mortalité a été si grande avec les sphacèles (gangrène du ventre) et les gangrènes tant aux pieds, aux jambes, qu’aux mains, ces affections étaient causées par le froid.

Les coqs ont la crête gelée, les poules meurent de froid. Les blés ne pousseront pas et le prix des denrées a flambé. On laboure les champs de blé pour semer de l’orge et sauver la population d’une famine certaine. Le froid perdure si longtemps qu’à la décrue en juin, avec le surplus d’eau, la Loire déborde, ravageant tout sur son passage en augmentant la misère et la désolation.

Le 6 février 1711, à cause de pluies incessantes, La Loire déborde à nouveau jusqu’à la décrue qui ne commence que le 3 mars.

De 1712 à 1754, la météo sera capricieuse, les hivers seront en majorité très froids, les étés très chauds et secs, sans oublier ses conséquences avec la dysenterie. De quoi occuper les maîtres chirurgiens.

Joseph décède le 2 septembre 1755, après une vie bien remplie, âgé d’environ 95 ans, à son domicile, place de l’église. Il est utile de préciser qu’à cette époque peu de personnes connaissaient leur âge et leur date de naissance exacte. Mais vivre jusqu’à cet âge était peu fréquent à cette époque.

G2

Jean-Jacques Léonnar Vallon

(1685-1767)

Revenons à Joseph. À son décès en 1755, quand on célébra ses funérailles, en tête du convoi marchait Jean-Jacques (1685-1767), son fils, lui-même maître chirurgien, mais aussi ses neveux, Charles Olivier (1728-1815) et Claude (1729-1809) prêtres à Saint-Nicolas. Charles Olivier occupera au cours de sa vie les fonctions d’archidiacre de Blois en l’église St-Saturnin en 1799, Vicaire épiscopal sans fonction, et chanoine honoraire à l’église Sainte-Croix d’Orléans ; tous deux ralliés à la révolution et patronnés par l’évêque constitutionnel Grégoire.

Il semble aussi que ses autres enfants, Louise (1694 -1727 – mortedes suites de l’accouchement de son premier enfant), sa fille, mariée en 1725 à Pierre Payade-Boutinière (1696-1782), maître chirurgien et fils de René Payade-Boutinière, aussi maître chirurgien ; mais aussi Charles Léonnar, notaire, garde-notes du Roy, dont nous parlerons plus tard et son petit-fils, Jean Baptiste(1720-1780) dit « Jean »,soient présents aux funérailles de leur père Joseph.

Pour l’anecdote, Joseph et son fils Jean-Jacques ont eu l’honneur, assistés de Messieurs Desnoyers et Ploquin-Bocher, aussi maîtres chirurgiens, de pratiquer l’embaumement de la Reine de Pologne, Marie Casimire de la Grange d’Arquien.

Elle décède le 30 janvier 1716 à Blois presque subitement dans son fauteuil au château ; le processus d’embaumement nécessita 14 heures de travail, avant de déposer et installer le cercueil le 2 avril, pour que le lendemain puisse avoir lieu l’oraison funèbre. Sa dépouille est exposée pendant 8 jours dans une chambre de parade, avant d’être enfermée dans un cercueil de plomb, dans la chapelle du château, où s’ensuivent onze mois de messes, célébrations et autres rites funèbres. Son corps est transporté en Pologne le 10 décembre 1716.

Le père et le fils étaient jugés comme les seuls capables de bien prendre soin de la dépouille de la défunte8.

Tous deux succéderont à Jean Desnoyers (1689-1728), chirurgien et pensionnaire à l’hôtel-Dieu de 1722 à 1728 après son décès, agréé par l’assemblée municipale du 1er mars9.

Revenons à (G2)Jean-Jacques (1685-1767). Il abandonne en partie le patronyme de Léonnar et son nom devient VALLON. Mais afin de ne pas oublier ses origines, il ajoute ce patronyme en troisième prénom ! Le 6 juillet 1715, il se marie avec Madeleine Bourgeon (1688-1736), fille de Jean, maître d’école et Cécile Maréchale. Le couple donne naissance à 14 enfants de 1716 à 1729, dont 5 vivants. Parmi eux, il y a Jean Baptiste qui suit, deux prêtres, Charles Olivier (1728-1816) et Claude (1729-1809), tous deux prêtres à la paroisse de Saint-Nicolas, puis Jean (1724-1791), et Marie Madeleine (1722-1791), restés tous deux célibataires !

En mai 1728, après le décès de son « compagnon » Jean Desnoyers (1658-1728), Jean-Jacques est désigné pour prendre la suite de la charge à l’hôtel-Dieu avec Gilbert Leclerc (1698-1768). En revanche, ils devaient se partager la somme annuelle allouée. De même, leurs fils, Jean et Pierre Leclerc, obtiendront en 1758 (le 3 juillet) la survivance de sa charge et toucheront de ce fait, après le décès de leur père, la somme de 250 livres attribuée à cette place10.

Le 5 mars 1736, Madeleine, sa femme décède à Blois. Elle est âgée de 47 ans. Et laisse orphelins cinq enfants.

Jean Jacques se remarie avec Jeanne Mince, et ils n’auront point de descendance connue. Il décède le 16 avril 1767 à Blois, à un âge avancé pour cette époque, à 81 ans.

TABLEAUX GÉNÉALOGIQUES

G 1 Joseph LÉONARD DU VALLON

(1662-1755)

Fils de Louis LÉONNARD (– < 1685) et de Louise RAFFIN

ép. 1 : Louise BRUERE (1662-1699)

ép. 2 : Magdeleine MOREAU (1665-1742)

G 2

Jean Jacques Léonnar VALLON

(1685-1767)

ép. 1 : Madeleine BOURGEON (1688-1736)

ép. 2 : Jeanne MINCE

G 2

Louise VALLON

(1694-1727)

ép. Pierre PAYADE BOUTINIERE (1696-1782)

G 2

Charles Léonnar VALLON

(1695-1784)

ép. Marie Anne JALLON

18 enfants sans descendance.

G 2 Jean Jacques LÉONNAR VALLON

(1685-1767)

Fils de Joseph LÉONARD DU VALLON (1662-1755) et de Louise BRUERE (1662-1699)

ép. 1 : Madeleine BOURGEON (1688-1736)

ép. 2 : Jeanne MINCE

G 3

Jean Baptiste LÉONNARD VALLON

(1720-1780)

ép. Françoise Marie YVON (1729-1805)

G 3

Marie Madeleine LÉONNAR VALLON

(1722-1791)

G3

Jean LÉONNAR VALLON

(1724-1791)

G3

Charles Olivier LÉONNAR VALLON

(1728– )

G3

Claude LÉONNAR VALLON

(1729– )

9 enfants sans descendance.

G3

Jean-Baptiste Léonnar Vallon

(1720-1780)

Jean-Baptiste, dit « Jean », naît dans l’année 1720. Il suivra la lignée de ses ancêtres. Après des études auprès de ses pères, et un diplôme obtenu, il sera maître chirurgien, puis officier de santé, et conserve son patronyme. À titre de rappel, il est le fils de Jean-Jacques (G2) et de Madeleine Bourgeon. Il se marie en 1757 à Chateau-Renault (37) avec Françoise Yvon (1729-1805), fille du maître chirurgien de la même commune. Le couple donne naissance à 9 enfants, dont 6 avec une descendance, dont Jean Jacques (1758-1792) et Charles Henri (G3) (1759-1834) qui suivent, Françoise (1762-1842), Paul, dont nous parlerons plus loin (chapitre II), Angélique Adélaïde (1765-1809) et Marie Anne (1766-1841), dite Annette, qui retiendront notre attention pour leurs histoires particulières.

Jean-Baptiste, décède âgé de 60 ans, le 20 juillet 1780.

Sa femme, Françoise Yvon, se remarie 4 mois plus tard avec un autre chirurgien, Jean-Pierre de Verger, et officier de santé, afin d’éduquer ses enfants. Elle aura la chance et le privilège d’élever tous ses enfants, assistera à leur mariage et connaîtra 5 de ses petits-enfants, pour quitter la vie le 15 septembre 1805, âgée de 75 ans.

TABLEAU GÉNÉALOGIQUE

G3 Jean Baptiste LÉONNAR VALLON

(1720-1780)

Fils de Jean VALLON (1685-1767) et de Madeleine BOURGEON (1688-1736)

ép. Françoise Marie YVON (1729-1805)

G 4

Jean Jacques LÉONARD VALLON

(1758-1792)

ép. Angélique LEGROUX (1757-1826)

G 4

Charles Henri

LÉONNAR VALLON

(1759-1834)

ép. Marie Anne CHARRUYAU (1772-1832)

G 4

Françoise Anne

LÉONNAR VALLON

(1762-1842)

G 4

Paul LÉONNAR VALLON

(1763-1835)

ép. Marie Mélanie Catherine PUZELA (1776-1851)

G 4

Marie Anne

LÉONNAR VALLON

(1766-1841)

ép. William WORDSWORTH (1770-1850)

4 enfants sans descendance.

Tous enfants de Charles Léonard, notaire, et de Marie Anne Jallon (G2) qui suivent.

G3

Marie Ursule Léonnar Vallon

(1726-1805)

Marie Ursule, célibataire toute sa vie, elle ne laisse aucune trace écrite dans l’histoire de sa famille, mais à certainement joué un rôle important durant la révolution ! Elle vivra jusqu’à 78 ans !

G3

Charles Olivier Léonnar Vallon

(1728-1816)

Charles Olivier, qui sera prêtre à Saint-Nicolas, archidiacre de Blois St Saturnin en 1800, vicaire épiscopal sans fonction, et chanoine honoraire à l’église Sainte-Croix d’Orléans, puis de Sainte-Solenne.

G3

Claude Léonnar Vallon

(1729-1809)

Claude, dit le jeune aussi prêtre à Saint-Nicolas, puis à la commune de La Madeleine Villefrouin (41), vicaire épiscopal sans fonction, seul enfant de la fratrie, avec Charles, à avoir survécu. Les autres enfants n’atteindront pas l’âge de 3 ans. Et comme vous l’avez compris, il n’y aura pas de descendance.

Le 6 janvier 1738, Claude fait passer un brevet à Henry Chabault (1714 – 17…), assisté de Gilbert Leclerc, lieutenant de Monsieur le premier chirurgien du Roy dans la communauté des maîtres en chirurgie de la ville de Blois. Henri Chabault s’est appliqué à la chirurgie, a fait son apprentissage chez Pierre Payade-Boutinière, l’un des maîtres de la communauté et en conséquence, à prêter le serment pour exercer. Il s’établit en premier à Guingamp, puis à Blois, pour reprendre la suite de son père11.

Lors de l’assemblée générale des Échevins du 28 décembre 1744, il sera proposé la construction d’un puits de grande envergure sous la place de la Cathédrale Sainte-Solenne. Ce puits sera accompagné d’un réservoir d’une capacité de 30 m³ en cas d’incendie, l’éloignement et la rareté de l’eau dans ce quartier empêcheraient d’éteindre le feu.

Les études nécessaires à la construction de ce puits durent fort longtemps et ce n’est que le 31 mars 1749 que les Échevins, qui estiment que l’établissement d’un puits serait trop onéreux, décident de le remplacer par une citerne d’une contenance 350 m3 ; afin d’y recevoir les eaux de pluie de la Cathédrale et du Palais de Justice. Pour les plus chanceux ; elle est encore visible de nos jours. Celle-ci n’aurait, semble-t-il, jamais servi. Il est décidé aussi que les travaux seraient exécutés par « économie » sous les ordres du sieur Gendrier, architecte de la Ville. Les travaux sont entrepris aussitôt et le 19 décembre 1749, financés par Charles, avec d’autres personnalités de Blois. Les comptes sont arrêtés provisoirement à la somme de neuf mille trois cent soixante-deux livres deux sols, ce qui est une somme colossale pour cette époque. La citerne est complètement achevée ! Afin de laisser une trace des généreux donateurs, il est inscrit à l’intérieur :

BÂTIE L’ANNÉE MILLE SEPT CENT QUARANTE-NEUF

PAR

MESSIEURS LÉONARD GUILLY, LIEUTENANT DE L’ÉLECTION, ETIENNE DUCHESNE, CLAUDE DE REMION, GENTILHOMME, ET CHARLES LÉONNAR VALLON, NOTAIRE12.

Claude s’éteint dans sa maison Rue du Bourg Neuf, le 4 avril 1809 à 79 ans.

G4

Jean Jacques Léonnar Vallon

(1758-1792)

Jean Jacques (1758-1792), continue la lignée des chirurgiens, il est aussi officier de santé en chef à l’hôtel-Dieu, Chirurgien en chef de l’hôpital civil et militaire de Blois, et membre du conseil de santé du bureau de Bienfaisance. Pour information, les bureaux de bienfaisance, comme les ouvroirs, les dépôts de mendicité et les bureaux de charité sont créés par la loi du 27 novembre 1796. Leur mission est de secourir les indigents et les nécessiteux ne pouvant ni bénéficier d’une loi d’assistance obligatoire ni être admis dans les hospices.

Rappelons qu’il est le fils de Jean-Baptiste (voir P 23) et Françoise Yvon. Heureux en amour, il se marie en 1788 avec Angélique Legroux (1757-1826), fille de défunts, Maître Adrien Legroux, conseiller du roi, lieutenant des eaux et forêts du comté de Blois, avocat au parlement et au siège royaux de Blois et de Louise Chartier. Malheureux en père de famille, le couple donnera naissance à 3 enfants de 1788 à 1796, tous décédés en bas âge ! Le père de cette dernière occupe une haute fonction. Il est avocat au parlement, Conseiller du Roi, Lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts du Comté de Blois ! À leur mariage, toute la famille Léonnar Vallon est présente 13et signe.

N’oublions pas que nous sommes dans une période faite de troubles en tous genres. Dans le roman de W. Wordsworth par Emile Legouis, où il relate sa liaison avec Annette, la petite dernière des Vallon, nous apprendrons de riches renseignements sur la vie à cette époque, et aussi sur la famille Vallon. Il nous dit que Jean-Jacques périt brusquement à 34 ans, laissant une veuve et deux petites filles, Anne Angélique et Angélique Zoé, l’une de deux ans et l’autre de quelques mois. Il aurait été assassiné de nuit, dans la forêt de Blois, alors qu’il allait porter des soins urgents à un blessé.

Pour donner suite à cela, trois médecins feront aux autorités la proposition, le 13 novembre, de continuer à remplir au profit de sa veuve ses fonctions de chirurgien de l’Hôtel-Dieu et aux charités des paroisses Saint-Louis, Saint-Nicolas et Saint-Saturnin, dontles sieurs Charles Henri VALLON (1759-1834), Mathieu Léon Hadou (1767-1817) et Sébastien Gaudichau-Delestre (1720-1761), aussi maîtres chirurgiens, par attachement à sa mémoire. La veuve Vallon avoue avoir d’abord accepté leur offre, comme une preuve de leur amitié, pour un homme estimable et qui avait bien mérité de ses concitoyens. Mais la veuve Vallon désirant pour des raisons de délicatesse de recevoir le bienfait, plutôt du frère de son mari que de tout autre, le conseil a finalement accepté que l’offre du sieur et beau-frère, Charles Vallon, en conséquence la somme annuelle de 150 livres pour Charles et 150 livres pour la veuve de Jean-Jacques, en émoluments attachés aux services et traitement de la paroisse Saint-Louis et Saint-Nicolas14.Un tel drame aurait à lui seul suffi pour bouleverser la famille et y nécessiter des changements ? La famille formait un bloc, soudé par le lien fraternel qui les unissait. La cadette des enfants, qui jusqu’à présent avait survécu plus que son frère et sa sœur, morts en bas âges, Anne Angélique décède en 1796, âgée de 6 ans. Quant à la mère et épouse, elle restera fidèle à son premier amour jusqu’à la fin de sa vie ! Elle décède le 8 mai 1826, âgée de 68 ans, dans sa maison, Rue Pierre de Blois.

G4

Charles Henri Léonnar Vallon

(1759-1834)

Charles Henrisera le dernier chirurgien de la famille Léonnar Vallon. Ce sera un homme bien occupé. Sa carrière évolue comme dit précédemment, après l’assassinat de son frère Jean-Jacques en 1792. Il prendra les fonctions de celui-ci en tant qu’officier de santé en chef de l’hôpital de Blois, Chirurgien en chef de l’hôpital civil et militaire de Blois, et membre du conseil de santé du bureau de Bienfaisance de la même ville après son assassinat.

Il se marie civilement en 1794 avec Marie Anne Charruyau (1772-1832), fille de Nicolas, marchand épicier, demeurant tous Rue du Pont de Blois. Révolutionnaire engagé, Jacobin convaincu… Le 29 décembre 1796, il fait consacrer en secret son union par un prêtre réfractaire dans une chambre de la maison de la rue Pierre de Blois qui remplace l’église Saint-Solenne15.Le couple sera sans descendance ! Son père est déjà décédé à son mariage, sa mère s’est remariée avec Jean-Pierre de Verge, maître chirurgien à Blois en 1766, et officier de santé en 1794. Le 16 ventôse 9 ou 7 mars 1801, il sera le second témoin lors de la déclaration à la mairie de Blois, de la naissance de Jean François-de-Paule Louis la Saussaye (le futur historien et archéologue)16.

Tous les citoyens n’ont pas l’argent nécessaire pour se soigner. De 1815 à 1827, Charles prodigue des Conseils de santé avec les médecins et confrères, Messieurs Desparanches, Berliez, Desfray, en consultations gratuites pour les indigents, tous les lundis à midi à l’hospice de Blois17. L’affluence devait être élevée !

De 1819 à 1828, Charles s’engage dans la vie politique pour faire évoluer sa ville natale. Il fait partie du conseil municipal de Blois18.

En 1830, toujours présent au sein du conseil municipal, il fait partie de la Première partie de la liste générale du jury du département du L&C – Collège du 1er arr. électoral.

Charles évolue dans sa carrière, âgé de 66 ans en 1825, il occupe le poste de chirurgien en chef à l’hospice de Blois, jusqu’à la fin de sa vie le 29 septembre 183419.

G4

Françoise Anne Léonnar Vallon

(1762-1842)

Françoise Anne voit le jour le 19 juin 1762 à Blois, paroisse de Sainte-Solenne. Cinquième enfant de Jean-Baptiste et Françoise Yvon(G3). Tout comme ses sœurs, elle sera certainement éduquée chez les sœurs au couvent. Durant la révolution, avec ses sœurs Annette et Angélique, elle devient une fervente royaliste, vient en aide aux nobles, ce qui lui vaudra bien des désagréments.

En 1797, à trente-cinq ans, elle se retrouve enceinte, victime d’un égarement charnel. Pour cacher sa grossesse, elle prend la décision de fuir la honte des gens de la ville, et pour la respectabilité de sa famille, elle monte à la capitale où elle donne naissance le 1er janvier 1798 à un enfant naturel, Toussaint Décadi. Si l’enfant a un père, l’histoire ne nous dit pas qui il est ! De plus à Paris, nous tombons dans la période où les archives ont brûlé, ce qui ne nous permet pas non plus de connaître l’adresse et la profession de celle-ci. Toussaint, qui prend le nom de « Léonard dit Vallon », sera sellier, se marie en 1820 avec Zoé Groscolas, et de cette union naissent 4 garçons. Trois seulement donneront une descendance, ils seront opticien, tapissier et cocher. Le nom sera de courte durée et s’éteindra en 1886.

Françoise Anne élèvera donc ses fils seule et décède le 16septembre 1842 à Paris 12, âgée de 80 ans.

TABLEAU GÉNÉALOGIQUE

(G4)Françoise Anne LÉONARD VALLON

(1762-1842)

Fille de (G3) Jean LÉONARD VALLON (1720-1780) et de Françoise YVON (1729-1805)

(G5)Toussaint Décadi LÉONARD, DIT VALLON

(1798-1866)

ép. Zoé Louise Charlotte GROSCOLAS ([c] 1797-1885)

(G6)Hyppolite

(1821– )

ép. Marie Marguerite BROSSET (1827-1873)

|

Denis Gustave BROSSET

(1848– )

ép. Henriette Adèle CANDELEY (1859– )

(G6)Nicolas Gustave

(1822-1906)

ép. 1 : Anne Virginie DECROUY (1805-1871)

ép. 2 : Sophie Adrienne PLIN (1840-1881)

|

Gustave Léonard

(1874-1943)

ép. Jeanne Amélie TAMISEY (1879-1947)

(G6)Auguste

(1825-1828)

(G6)Alexandre Lucien

(1831– )

ép. Augustine Léontine DECOUEN (1842– )

|

Marie Emma

(1873-1951)

ép. Ernest Charles VARCILLES (1871– )

Alexandrine Laure

(1874– )

(G4) Paul (1763-1865), dont nous parlerons dans le chapitre II.

Toutes deux filles de Jean Baptiste et Françoise Yvon (G3). Elles sont les 6e et 7e enfants de la famille. Après elles naîtra le petit dernier de la fratrie, Henri Aimé, en 1769.

G4

Angélique Adélaïde Léonnar Vallon

(1765-1809)

Ce sera une femme plus sage que ses deux sœurs. Célibataire toute sa vie, jusqu’à son décès le 29 janvier 1809, âgée de 44 ans, elle habite toujours Rue du Pont, comme ses parents, et oncles, certainement dans la maison familiale, dont elle est propriétaire20.

G4

Marie Anne Léonnar Vallon

(1766-1841)

Marie Anne, dite Annette. Au décès de son père, Jean-Baptiste (1720-178), Annette est âgée de 14 ans. Sa mère, s’est remariée avec Jean-Pierre du Verger, cinq mois après le décès de son premier mari, et n’a aucune prise sur sa fille. Celle-ci considère qu’elle ressemble physiquement à son père. Élevée au couvent, elle est d’une « âme émotionnelle sensible, avec un air de franche gaîté et un sourire doucement malicieux » pour une jeune fille de son âge. Âgée de 16 ans, en 1792, elle se trouve à Orléans, demeure chez son frère Paul, qui exerceles fonctions de clerc de notaire chez Me Courtois, rue de Bourgogne ; avec qui, peut-être en raison de leurs âges plus rapprochés, peut-être aussi par une certaine conformité d’humeur, elle paraît avoir eu une intimité toute particulière. À partir de cette date, sa vie va basculer dans une romance, qui nous est contée par Emile Legouis, où il retrace l’histoire de William Wordsworth (1770-1850), bachelier des arts de Cambridge et poète anglais21.

Marie Anne dite Annette Léonnar Vallon

En effet, il arrive à Orléans dans les premiers jours de décembre 1791, âgé de 21 ans. Il est sans fortune, et n’a que le strict nécessaire. Pour séjourner quelques mois en France, dans des conditions très modestes. Il passe l’hiver, rencontre Annette, en qui il trouve dès son arrivée les leçons de conversations bénévoles, ce qui donnera l’occasion à celle-ci de faire un séjour prolongé à Orléans. Annette n’était guère moins abandonnée à elle-même que William.

William Wordsworth

Le penchant du poète au sentiment, trouve auprès d’Annette maintes occasions de se satisfaire. Cependant, Annette d’une nature obligeante et généreuse sert à merveille son dessein d’apprendre notre langue. Par économie, William décide de ne pas se payer de professeur. C’est Annette qui lui sert de précepteur. Probable que William et Annette succombent simplement, comme des milliers d’autres, parce que la nature l’emporte sur la prudence et la passion sur la sagesse.

Annette n’a guère de ressources personnelles et n’a probablement séjourné à Orléans que sur l’invitation d’amis, ou de son frère Paul, pour un temps limité. Malgré ses 25 ans, elle reste donc en partie dépendante des siens, et il est probable qu’à Blois l’intimité du couple soit plus gênée qu’à Orléans. La ville était plus petite et Annette plus surveillée. Les deux amoureux se promènent bien dans Blois et aux alentours, mais il n’est pas sûr que la maison de Blois, où vivait Annette, ait été ouverte au jeune homme. En fait, la cause est qu’à Orléans, William, par ses fréquentations, est devenu un vrai Jacobin au sens de 1792, rallié à la cause républicaine, telle une fièvre qui le dévore. De plus, en Angleterre, la royauté est toujours présente et le restera jusqu’à aujourd’hui. Et voici qu’Annette commence à préparer en secret la layette du bébé attendu.

Elle fait toucher, baiser à William tous les objets qui serviront à l’enfant, en particulier « une petite loque rose » qui lui est destinée. Ils déplorent ensemble, entre deux baisers, leur innocence perdue. Ils s’épouvantent à la pensée des révélations bientôt inévitables. Ils discutent la possibilité d’un mariage qui réparerait la faute commise. Dans ces émotions passionnées, les semaines s’écoulent et l’événement redouté se rapproche.