7,99 €

Mehr erfahren.

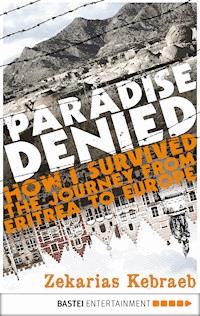

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Eritreas Jugend kennt keine Zukunft: Mit Bussen werden die Abiturienten direkt nach der Zeugnisausgabe ins Militärlager gebracht, um dort unter Drill und Folter zu zerbrechen. Um dem zu entgehen, gibt es für den 17-jährigen Zekarias Kebraeb nur einen Ausweg: die Flucht nach Europa. Vier Jahre dauert der Höllentrip, den Zekarias nur knapp überlebt. Er erleidet Hunger, Durst und Elend auf seinem Weg durch den afrikanischen Busch, die Sahara und übers Mittelmeer. In Italien angekommen, wähnt er sich am Ziel. Doch er stößt auf Ablehnung und Widerstand durch Polizei und Behörden. Wieder muss er fliehen, und der Wunsch, ein normales Leben in Freiheit zu führen, rückt abermals in weite Ferne ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 516

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Zekarias Kebraeb

HOFFNUNG IM HERZEN,

FREIHEIT IM SINN

Vier Jahre auf der Flucht nach Deutschland

Aufgeschrieben von Marianne Moesle

Lübbe Digital

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG erschienenen Werkes

Lübbe Digital in der Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Originalausgabe

Dieses Werk wurde vermittelt

durch die Literarische Agentur Michael Gaeb

Copyright © 2011 by Zekarias Kebraeb & Marianne Moesle

und Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, Köln

Textredaktion: Sylvia Gredig

Titelbild: © getty-images/Tyler Hicks;

© getty-images/getty-images/MANOOCHER DEGAHTI;

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-8387-0513-2

Sie finden uns im Internet unter www.luebbe.deBitte beachten Sie auch: www.lesejury.de

Allen Flüchtlingen und Patengeschwistern

»Das Geheimnis der Freiheit

ist der Mut.«

Perikles

Juni 2001, Asmara/Eritrea, Richtung Norden: Asmara-Flughafen. Kurz vor meinem Abitur setzte ich mich nach Schulschluss auf mein grünes Fahrrad, made in Italy, und radelte los, sechs Kilometer direkt bis zum Flughafenterminal, dort, wo Asmara nach Afrika aussieht und die Straße aus der Stadt, die einmal Piccola Roma hieß, in einem Kreisel endet. Ich suchte mir eine kleine Anhöhe mit Blick auf das Rollfeld, setzte mich unter riesige Kakteen in den Staub, starrte in die Weite, auf diese unendlich scheinende Fläche aus Stein, Sand und Gestrüpp, spürte den Wind, der von den Bergen über das Hochplateau von Asmara strich. Die Luft war klar, es roch nach Wüste, nach Kamelen und Pferden, die mit ihren kleinen, bunt beladenen Fuhrwerken vorbeitrabten. Ich sah in den Himmel, und sobald ein Flugzeug startete, durfte ich mir etwas wünschen. Wie bei einer Sternschnuppe.

»Bitte, nimm uns mit nach Europa«, schrien wir als Kinder in den blauen Asmara-Himmel, wenn wir Flugzeuge fliegen sahen. Damals war ich fünf Jahre alt, 1990, kurz vor dem Ende des dreißigjährigen eritreisch-äthiopischen Kriegs. Unsere Stadt war abgeschlossen von der Welt, wir hatten Hunger und sangen mit Michael Jackson »We are the world«. Da brachten uns die Flugzeuge Säcke mit Mehl. Meine Mutter konnte wieder Brot backen, und wir Kinder schlugen uns den Bauch voll. Dieses Brot schmeckte anders als das, was wir kannten. Weil das Mehl aus dem Paradies kam. Mehl aus Europa.

Im Krieg wollte ich überleben, jetzt will ich frei sein. Frei denken, frei leben. Und keinen Wehrdienst leisten, zu dem uns die Militärdiktatur unseres Landes nach dem Abitur zwingt. Weil es kein Wehrdienst, sondern Sklavendienst ist. Eritrea, meine Heimat, Land am Roten Meer. Seit die italienischen Kolonisten aus dem fernen Europa Ende des 19. Jahrhunderts dieses schöne Fleckchen Erde entdeckt hatten, ist aus einem freien Land ein Militärgefängnis geworden. Ohne die eritreische Bevölkerung zu fragen, sprach die UNO das kleine Land am Horn von Afrika nach dem Zweiten Weltkrieg dem großen Nachbarn Äthiopien als Provinz zu. Dagegen wehrte sich Eritrea, und 1961 begann der längste Krieg auf dem afrikanischen Kontinent. Dreißig Jahre lang dauerte der Kampf um die Unabhängigkeit, und 1998 noch einmal zwei weitere furchtbare Jahre lang, bis heute halten die Grenzkonflikte an. Die Kriege haben das Land verwüstet, grüne Wälder und fruchtbare Felder verbrannten im Granatenhagel, und die Menschen, die unter den italienischen Kolonialherren verlernt hatten, Getreide und Hirse anzubauen, wurden zu Soldaten.

Denn Krieg traumatisiert, Krieg verbeißt sich im Kopf. Krieg, um nichts anderes kreisen die Gedanken. Es ist wie ein Spuk. »Krieg«, flüstert die Regierung, die seit 1994 jeden, der gehen kann, Frauen und Männer, zum Militärdienst einzieht und jeden Nakfa in die Rüstung steckt. Während die Bevölkerung am Hungertuch nagt und auf internationale Hilfslieferungen angewiesen ist, läuft Präsident Afewerki hemdsärmelig herum und spielt den mächtigen Mann, wenn er nicht gerade in einem seiner grünen Landcruiser durchs Land braust und Geld für Waffen verschleudert. Zweihundertzweitausend Männer und Frauen hat Eritrea unter den Waffen stehen, die größte Armee Schwarzafrikas, und sie wächst weiter. Immer mehr Soldaten werden rekrutiert, manche zur Unterstützung von somalischen Terroristen auch in die Nachbarregionen geschickt. Schulabgänger müssen in Zukunft das letzte Schuljahr in einem Armeelager verbringen, die Universität von Asmara wird geschlossen und durch technische Hochschulen in militärischen Ausbildungslagern ersetzt. Der Militärdienst, der für Männer und Frauen offiziell zwei Jahre dauert, wird routinemäßig verlängert, keiner weiß, wie lange. Es herrscht Dauerrekrutierung, Militärdienst lebenslang. Wenn ich an diese Unfreiheit denke, packt mich grenzenlose Wut. Eine Wut, die größer ist als die Angst vor dem Tod.

Kurz nach dem Krieg begann 2001 die große Flucht derer, die keinen Dienst an den Waffen leisten und frei sein wollen. Sechzig Eritreer flohen täglich über die Grenze in den Sudan, eintausendachthundert Menschen im Monat. Nur wenige Jahre später stellten weltweit Hunderttausende Landsleute Asylanträge, darunter die komplette Fußballnationalmannschaft.

Human Rights Watch bezeichnet das Land, dessen Grenzen für junge Menschen absolut dicht sind, als das größte Gefängnis der Welt. Wird Diktator Afewerki mit diesen Zahlen konfrontiert, lacht er und bezichtigt die ganze Welt einer großen Lüge. »Die Menschen sind nicht auf der Flucht«, erklärt er, »sie machen nur Picknick.«

Dabei blüht der Menschenhandel. Heute kostet die illegale Reise über die eritreisch-sudanesische Grenze bereits viertausend Dollar. Viertausend Dollar für einen Traum. Auch ich hatte diesen Traum. Frei sein, frei leben, frei handeln, frei denken.

Ich bin ein Mensch,

kann trotzdem fliegen,

weil ich Flügel habe

in meiner Seele,

stürze ich nicht ab

und träume …

… schrieb ich in mein Schulheft. Ich schrieb, und wenn ich schrieb, war das wie die Erfüllung all meiner Hoffnungen. Ich stieg mit den Flugzeugen auf in den Himmel und träumte mit offenen Augen. Von großen Abenteuern und vom Paradies in der Ferne. Europa! Doch eine Flucht ist kein Picknick. Flüchtlinge riskieren ihr Leben für die Freiheit.

1. Etappe:

»Niemand zwingt mich!«

2. März 2002, zu Hause in Asmara: Noch einen Schluck Tee, lauwarm, ich betrachte meine Mutter, die ich Adey nenne. Gebeugt steht sie in der Küche, ihr Gesicht sehe ich nicht, über ihre schwarzen Haarflechten, die sich um den Kopf winden, bevor sie sich wie ein Wasserfall über die Schultern ergießen, zieht sich eine weiße, pudrige Spur aus Mehl. Sie backt Injera, unser Hirsebrot für die ganze Woche. Der Teig, den sie mit einem großen Holzlöffel in einer blechernen Schüssel rührt, gluckst. Wie jeden Samstagvormittag. Die Sonne hat das Küchenfenster noch nicht erreicht, ich friere, falte für einen Moment meine Hände um die Teekanne auf dem blauen Holzkohleherd und schenke mir dann frischen Tee in ein Glas. Im Radio läuft FM-Eritrea, der Staatssender, rund um die Uhr, einen anderen haben wir nicht mehr. Der säuerliche Teiggeruch steigt mir in die Nase, Geruch meiner Kindheit. Alles wie immer. Sitze auf dem niedrigen, mit Ziegenleder bespannten Holzschemel vor dem Tischchen aus Plastik, trinke meinen Tee und beiße von süßem Brot ab, während ich die Bewegungen meiner Mutter beim Brotbacken verfolge. Das Zischen, wenn sie den Teig in die Kupferpfanne gießt, um das dunkle Fladenbrot wie Pfannkuchen zu backen, das Holzkohlefeuer, das sie mit einem Fächer am Glühen hält, und ihr Blick, der hin und wieder versonnen an der kleinen Muttergottesstatue im Regal hängen bleibt. Ob sie noch an unseren schlimmen Streit denkt?

Ich greife in meine grüne Stofftasche, die ich ab sofort nicht mehr aus den Augen lassen werde: Militärausweis, Militärjacke, ein paar Fotos, eine Lieblingskassette, der Brief meines Freundes Tantu mit Adressen – alles da. Auch die fünfhundert Dollar von meinem Bruder aus England, die ich in den Hosenbund eingenäht habe. Fertig. Da kommt Lilli, unsere Katze, und streicht mir um die Beine. Ich hebe sie hoch auf meinen Schoß, sie lehnt sich an meinen Bauch. Als ich ihr über den Rücken kraule, fängt sie an zu schnurren. Mir wird warm. »Ciao, mein Goldfleck«, flüstere ich in ihr Fell, »ich muss los!«

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!