Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

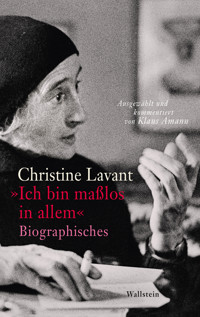

Aus Anlass des 50. Todestages: Das biographische Porträt der Dichterin und Erzählerin Christine Lavant. Auszüge aus ihrem Briefwechsel mit dem Geliebten Werner Berg machen den Band zu einer literarischen Sensation. Christine Lavants Eigenart und Stärke als Lyrikerin und als Erzählerin ist ihr unbestechlicher Blick auf diejenigen, mit denen das Schicksal es weniger gut gemeint hat. Es ist ihre eigene Welt, über die sie schreibt. So ist sie im Werk präsent, doch es fehlt eine Biographie. Aus Anlass des 50. Todestages erscheint nun ein biographisches Porträt der Dichterin mit literarischem Anspruch. Zwei Drittel der Texte in diesem Buch stammen von Christine Lavant selbst - und sind bisher unveröffentlicht. Aus Briefauszügen an ihre wechselnden Vertrauten entsteht eine authentische Lebenserzählung, die eingepasst ist in ein schillerndes Mosaik aus Texten und Dokumenten, Zeitungsberichten und Rezensionen, ihrer Krankenakte aus der Psychiatrie, literarischen Würdigungen sowie der kenntnisreichen Kommentierung des Lavant-Herausgebers Klaus Amann. Das Buch ermöglicht völlig neue Einblicke in Christine Lavants Leben und Denken. Dazu bilden die hier erstmals veröffentlichten Auszüge aus dem Briefwechsel zwischen Christine Lavant und ihrem Geliebten, dem Künstler Werner Berg, das einzigartige Herzstück. Zahlreiche zeitgenössische Fotografien, Zeichnungen und Gemälde, darunter erstmals sämtliche Porträts, die Werner Berg von Christine Lavant geschaffen hat, zeigen sie und ihre Welt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 603

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christine Lavant

»Ich bin maßlos in allem«

Biographisches

Ausgewählt und kommentiert von Klaus Amann

Unter Mitarbeit von Brigitte Strasser

Das Buch wurde gefördert von:

Land Kärnten

Landeshauptstadt Klagenfurt

Stadtgemeinde Wolfsberg

Hans Schmid Privatstiftung, Wien

Archiv und Stiftung Werner Berg (Harald Scheicher),

Völkermarkt und Bleiburg / Pliberk

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese

Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2023

www.wallstein-verlag.de

Umschlaggestaltung: Susanne Gerhards, Düsseldorf,

unter Verwendung eines Fotos von Ernst Peter Prokop

Lithografie: Schwab Scantechnik

ISBN (Print)978-3-8353-5532-3

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8577-1

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8578-8

Inhalt

Vorwort von Klaus Amann

Briefe, Texte, Dokumente

1915 – 1945

Christine Lavant, Antonia Kucher, Erich Kucher, Nora Purtscher-Wydenbruck, Christl Thonhauser, Christine Thonhauser, Robert Mann, Josef Friedrich Perkonig, Christine Thonhauser-Habernig

1945 – 1955

Christine Lavant, Viktor Kubczak, Christine Thonhauser-Habernig, Paula Grogger, Erich Kucher, Edith von Kleinmayr, Emil Lorenz, Lee Springschitz, Lorenz Mack, Michael Guttenbrunner, Werner Berg, Josef Benedikt Habernig, Rudolf Bayr, Mauki Berg, Jan Tauschinski, Ludwig von Ficker, Erich Nussbaumer, Harald Scheicher

1955 – 1973

Christine Lavant, Friedrich Torberg, Gerhard Fritsch, Herbert Eisenreich, Thomas Bernhard, Jeannie Ebner, Gerhard Lampersberg, Maja Lampersberg, Hans Brunmayr, Franz Lennartz, Ida Weiss, Wieland Schmied, Gerhard Deesen, Hans Erich Nossack, Heinz Beckmann, Siegfried J. Schmidt, Ludwig von Ficker, Helgard Kraigher, Johannes Pettauer, Nelly Sachs, Erwin Pabst, Lorenz Mack, Edwin Hartl

1973 – 2015

Sieglinde Lintschnig, Elisabeth Effenberger, Ilse Leitenberger, Karl Newole, Egon Wucherer, Otto Scrinzi, Grete Lübbe-Grothues, Hans Maier, Harald Weinrich, Thomas Bernhard, Siegfried Unseld, Werner Kofler, Michael Guttenbrunner, Thomas Kling, Peter Handke, Friederike Mayröcker, Michael Krüger, Ilma Rakusa, Sibylle Lewitscharoff, Christine Lavant, Maja Haderlap

Anhang

Lebensdaten

Zu Lebzeiten erschienene Werke Christine Lavants

Literatur

Quellen

Abbildungsnachweis

Dank

Anmerkungen

Klaus AmannVorwort

Christine Lavants Eigenart und Stärke als Lyrikerin und als Erzählerin ist ihr unbestechlicher Blick auf diejenigen, mit denen das Schicksal es weniger gut gemeint hat. Es ist ihre eigene Welt und es sind ihre eigenen Erfahrungen und Empfindungen, über die sie schreibt. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie wurde – als Lyrikerin – mit Preisen und Ehrungen überhäuft, erhielt schon früh eine kontinuierliche finanzielle Unterstützung durch das Land Kärnten und den österreichischen Staat, wurde von Ministern und Präsidenten hofiert – und übernahm nicht die Vorstellungen und Sichtweisen ihrer bürgerlichen Freundinnen und Förderer, die ihre Nähe suchten. Christine Lavant ist und bleibt zeitlebens Teil dessen, worüber sie schreibt. Die Basis dafür ist die Erfahrung am eigenen Leib, und eine beinah schon gespenstisch zu nennende Fähigkeit des sich Einfühlens in andere. Ihr Blick auf die Menschen und die Welt ist immer auch ein Blick der Reflexion, des Wissens und der Distanz. Und er schließt Selbstironie und Humor mit ein. Dem entspricht die unerhört freie und bewegliche, ja virtuose Form ihres Schreibens; augenfällig im Wechsel der Perspektiven, in den Gedankenstimmen, den lakonischen Kommentaren und dem ironischen Dazwischenreden, im Ineinanderschieben von Außen- und Innensicht, der metaphorischen Umdeutung religiöser Symboliken u. v.a. m. Mit Christine Lavant beginnt die Literatur von Frauen in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg – so wie auf je eigene Weise wenig später mit Friederike Mayröcker, Ilse Aichinger und Ingeborg Bachmann.

Christine Lavant war, nach dem Zeugnis derer, die sie kannten, eine äußerst belesene, kluge und schlagfertige, in Gesellschaft, je nach Situation und Laune, auch freche und vorwitzige Frau. Zuweilen wohl auch ein bisschen berechnend und ›durchtrieben‹, wie Thomas Bernhard, der mit ihr befreundet war, sie nennt (und der es wissen musste); und wie auch sie selbst sich bezeichnet – in einem Brief an ihren Innsbrucker Mentor Ludwig von Ficker. Bedenkt man ihre Lebensumstände, könnte man auch von Selbstschutz und sozialer Intelligenz sprechen. Und sie war mitfühlend, hilfsbereit, freigiebig und großherzig, war nicht ungern selbstironisch und hatte, wenn es ihr gut ging, eine ausgeprägte Neigung zum Schelmischen. Jahrzehntelang hat jedoch das erbarmungswürdige Bild des leidgeprüften, vom Stricken lebenden, in seinen Gedichten mit Gott hadernden, kopftuchtragenden Weibleins vom Lande die öffentliche Wahrnehmung bestimmt.

Die Wirklichkeit ist komplexer. Christine Lavant – geboren als Christine Thonhauser – ist eine gleichsam aus dem Nichts auftauchende literarische Naturbegabung aus der tiefsten, bäuerlich-katholischen und zu ihren Lebzeiten stark nationalsozialistisch kontaminierten Kärntner Provinz; neuntes Kind einer Bergarbeiterfamilie aus St. Stefan im Lavanttal, in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen, Schulabbrecherin aus gesundheitlichen Gründen, chronisch krank, beschäftigungslose Außenseiterin im Dorf, suizidgefährdete Psychiatriepatientin, manische Leserin, Strickerin aus Not, die mit ihrer Hände Arbeit auch den 36 Jahre älteren Ehemann, einen nicht unbegabten, erfolglosen Maler, miternährte – und die, ohne formale Bildung und ohne die geringste Berührung mit dem Kulturbetrieb und mit gebildeten Kreisen, scheinbar voraussetzungslos, Gedichte schrieb, die von der Kritik in einem Atemzug mit jenen Rainer Maria Rilkes und Georg Trakls genannt wurden. Parallel dazu hat sie beinahe zweitausend Seiten erzählende Prosa geschrieben, die stets im Schatten ihrer Lyrik stand, und deren Qualität und Bedeutung jahrzehntelang nicht angemessen erkannt und gewürdigt wurden. Von beidem, von ihren Gedichten und von den Erzählungen, wurden zu ihren Lebzeiten jeweils nur etwa ein Drittel veröffentlicht. Erst die vierbändige Werkausgabe ließ – vierzig Jahre nach ihrem Tod – den Umfang ihres literarischen Werks erahnen.

1948 und 1949 erschienen ihre ersten Bücher, zwei Erzählungen und ein Gedichtband, in einem neugegründeten, wirtschaftlich schwachen Ein-Mann-Verlag in Stuttgart, dessen Verleger durch einen Zufall auf sie gestoßen war. Er erkannte spontan ihr großes Talent und hatte Großes mit ihr vor, scheiterte jedoch an den ökonomischen Gegebenheiten. Davor hatte sie (mit Ausnahme dreier Gedichte in einem Kärntner Provinzblatt Mitte der 1930er Jahre) keine Veröffentlichungen und auch so gut wie keine Verbindung zu literarischen Kreisen. Durch die politisch gewollt komplizierten deutsch-österreichischen Handels-, Zoll- und Verrechnungsbestimmungen der unmittelbaren Nachkriegszeit brauchte es beinahe zwei Jahre, bis ihre Bücher in Österreich wahrgenommen wurden. Als sie im November 1950 die erste Einladung zu einer literarischen Veranstaltung erhielt, wurde sie im Publikum von niemandem erkannt. Man hielt die Rezitatorin, die ihre Gedichte vortrug, für die Autorin. Sie selbst saß unerkannt in der letzten Reihe – mit einem weißen Kopftuch.

Ihre Herkunft, ihr Lebensweg, ihre körperliche Erscheinung, ihre Gebrechlichkeit, ihr Nichtdazugehören, das Geheimnis ihres literarischen Talents, das Unerklärliche ihres Schreibens, das Kopftuch – alles das förderte nicht nur das Interesse an ihr, sondern auch männliche Entdecker-, Protektions- und Beschützerinstinkte – nicht zuletzt in der Beamtenschaft auf lokaler und staatlicher Ebene, was ihr, vor allem finanziell, das Leben ab der Mitte der 1950er Jahre merklich erleichterte. Sie passte, als Person, die keiner Gruppe, keiner Clique, keiner Partei, keiner Tradition angehörte, aber auch mit ihrer Literatur – von der überregional nahezu ausschließlich die Lyrik wahrgenommen wurde – gut zu den Stimmungen und Erwartungen der Nachkriegszeit. Ihr Auftauchen aus dem Nichts war überraschend und unerklärlich, aber auch unbelastet von Tausendjährigen und anderen Hypotheken. Die unmittelbare Nachkriegszeit war das lyrische Jahrzehnt und Christine Lavants Gedichte ließen die Kundigen an literarische Säulenheilige vor dem Sündenfall des Nationalsozialismus denken. Ihre Gedichte standen damit in einer großen Tradition, aber zugleich auch für einen Neubeginn. Im Zusammenspiel all dessen wurde aus ihr das unverhoffte, mysteriöse weibliche Literaturwunder aus der Provinz.

Auf den ersten Blick lässt das Vokabular vieler ihrer preisgekrönten Gedichte aus den 1950er Jahren eine Nähe zum Katholischen assoziieren: von Abgott, Andacht, Dreifaltigkeit, Engel, Erhörung, Fegefeuer, Gebet, Gott, Gottesanbeter, die Gottbereite, die Gottesmagd, gottgesandt, Gotteslächeln, Gottesleib, gottverlassen, Lamm Gottes bis zu Heiland, Heilige, Jüngster Tag, Kreuzweg, Schweißtuch, Tempel, Teufelshaar und Verheißung fehlt in ihrer Lyrik kaum ein religiös einschlägiger und geläufiger Begriff zwischen Himmel und Hölle. Das war im schwarz restaurierten Nachkriegsösterreich kein Nachteil. Die Gedichte in Die Bettlerschale (1956), ihr zweiter Lyrikband, doch der erste, der ein breiteres Publikum erreichte, standen mit ihrer religiösen Metaphorik zwar in einem vertrauten Kontext, schlugen gleichzeitig jedoch in ihrer emotionalen Vehemenz, ihrem Aufbegehren und ihrer herausfordernden Direktheit einen völlig neuen Ton an. Dies kam dem verbreiteten und politisch gestützten Wunsch nach einem Neubeginn und dem Vergessen der noch allenthalben präsenten, ›unseligen‹ Nazizeit entgegen.

Die Zuschreibung der Lyrik Christine Lavants zum Katholischen, was nach dem Krieg auch als Beitrag zu einer austriakischen Wiederauferstehung empfunden und gedeutet werden konnte, forcierte vor allem ihr Salzburger Verlag, zu dem sie Mitte der 1950er Jahre gewechselt war, weil ihr deutscher Verleger nicht vom Fleck kam. Ihr Hadern mit Gott und auch die schnell zur Marke gewordene Klassifizierung ihrer Lyrik als ›Lästergebete‹ (so Ludwig von Ficker) ließen sich im Rahmen der tonangebenden konservativen Richtungen der 1950er Jahre als traditionsbewusst und modern zugleich wahrnehmen und vermarkten. Nicht zufällig aber hat ihr Verlag bei einer ganzen Reihe von Gedichten, die Christine Lavant für Die Bettlerschale bestimmt und ausgewählt hatte, den Abdruck verweigert. Das betraf vorwiegend solche, in denen die ans Blasphemische grenzende Auflehnung des lyrischen Ich gegen ›Gott‹ oder in denen das Körperliche und das Erotische aus der Sicht des Verlags zu massiv und zu offensichtlich waren; wo also beispielsweise hinter dem Namen und der Anrufung Gottes unverkennbar eine konkret diesseitige Mannesgestalt zu erahnen war.

Das Fundament ihrer Literatur – der autobiographische Kern als thematische Voraussetzung ihres Schreibens – und zwar in der Prosa ebenso wie in der Lyrik, war für Christine Lavant Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite garantierte die biografische Fundierung Glaubwürdigkeit, Wahrhaftigkeit und Authentizität, also die Möglichkeit, von dem zu sprechen, was sie am besten kannte; auf der anderen Seite, so ihr Empfinden und auch ihre konkrete Erfahrung, machte sie das literarische Von-sich-selbst-Reden schutzlos und angreifbar; es stellte sie bloß. Dies umso mehr, als ihr Pseudonym, hinter dem sie sich zu verbergen und unkenntlich zu machen gehofft hatte, schon 1950, in einer der ersten heimischen Besprechungen ihrer in Deutschland erschienenen Bücher aufgedeckt worden war. Die ihr von Kind auf nicht unbekannte Erfahrung des Ausgesetzt- und Ausgeliefertseins machte sie in besonders schmerzlicher Form mit ihrer autobiographischen Familienerzählung Das Krüglein (1949), ihrem zweiten Prosa-Band. Er trug ihr Angriffe und Vorwürfe nicht nur aus der eigenen Verwandtschaft und von den Nachbarn ein, sondern auch von Bauern aus der Umgebung, die mit ihrem Auftritt in der Erzählung nicht einverstanden waren. Diese von ihr als persönliche Bedrohung empfundenen Erfahrungen waren der Grund dafür, dass sie 1951, nach wenig mehr als einem halben Jahrzehnt, das Prosa-Schreiben aufgab. Zuflucht und Auswege fand sie in der Lyrik, wo sie z. B. der konkreten und wahrhaftigen, aber vor der Welt zu verbergenden, glücklich-unglücklichen Liebe zu dem bildenden Künstler Werner Berg eine überzeugende lyrische Gestalt zu geben vermochte, die Preisgabe und Verhüllung in einem war. Dass mit dem Zerbrechen dieser Beziehung (1955) auch ihr lyrisches Schreiben nach und nach erlosch, ist ein weiteres Indiz für den existenziellen Zusammenhang zwischen Leben und Werk bei Christine Lavant. Ganz am Anfang, 1946, noch ohne eine Zeile veröffentlicht zu haben, hatte sie ihrer Freundin und Mentorin Paula Purtscher geschrieben: »Schreiben ist halt das Einzige was ich habe. Es ist meine schmerzhafte Stelle u. zugleich die heilende Salbe.«[1] Ein gutes Jahrzehnt nur hat ihr Schreibleben gedauert und damit die Gabe, den Schmerz durch Schreiben zu heilen oder zumindest zu besänftigen. Dann ist sie unter dem Schock der Trennung von Werner Berg auch in der Lyrik fast völlig verstummt.

Es grenzt an mehr als nur ein Wunder, dass sie unter den körperlichen und seelischen Belastungen, die ihr von Kind an auferlegt waren, nicht schon früher zerbrochen ist. Aber sie war zäh und sie war, trotz ihrer psychischen und körperlichen Fragilität, stark. Zweimal hatte sie als Jugendliche versucht, sich das Leben zu nehmen und ließ sich schließlich 1935 auf eigenen Wunsch in die ›Landes-Irrenanstalt‹ in Klagenfurt einweisen. Nach dem Tod beider Eltern innerhalb eines halben Jahres (1937 /1938) stürzte sie sich 1939 schutzsuchend in eine Ehe – die Nationalsozialisten waren auch in Österreich schon an der Macht und die Begriffe ›verrückt‹ und ›asozial‹, die ihr als ehemaliger ›Irrenhaus‹-Insassin wie Brandmale anhafteten, hätten auch für sie zum Todesurteil werden können. Aus der Kriegszeit wissen wir kaum etwas über ihr Leben, außer dass sie sich unsichtbar zu machen versuchte und dass sie mit Stricken sich und ihren Mann notdürftig über Wasser hielt. Wenn es knapp wurde, schickte er sie zur örtlichen NS-Volkswohlfahrt um Unterstützung betteln. Sie lebten in einem einzigen Raum unter dem Dach, auf zwölf Quadratmetern. WC und Wasser im Nebenhaus. Haushalten und Kochen unter primitivsten Bedingungen. Ein Bett, sie darauf im Türkensitz – strickend und lesend. Kein Zimmer für sich allein. Auch nicht, als sie Ende Oktober 1945 (wieder) mit dem Schreiben begann. Neben einem Mann, der viel Raum einnahm.

Das Meiste von dem Wenigen, das wir über sie wissen, entnehmen wir ihren Briefen. Christine Lavant hat keine Aufzeichnungen, keine Tagebücher, kein ›Aus meinem Leben‹, keine Notizbücher oder Kalender hinterlassen. Und sie hat, mit einer Ausnahme, alle an sie gerichteten Briefschaften vernichtet; die von berühmten Zeitgenossinnen und Absendern ebenso wie die Briefe von Leserinnen, Post von Verlagen, Zeitschriften, Verträge, Einladungen, Veranstaltungsunterlagen – weggeworfen, vernichtet, verbrannt. Ob aus Platzmangel, Desinteresse, Widerwillen, in Phasen des Niedergeschlagenseins – oder allem zusammen, wir wissen es nicht. Es gibt keine einfachen oder eindeutigen und manchmal auch gar keine Antworten bei Christine Lavant. Sie war eine sehr kluge, gescheite, emotionale, zuweilen auch radikale, zu Depressionen neigende, humorvolle, sich einfach gebende komplizierte Frau, die auch dem Spirituellen und Okkulten, dem Traumhaften und Irrationalen zugetan war. Und sie hat ein Recht auf ihre Geheimnisse. Wir brauchen nicht alles zu wissen.

Was wir aber an Biografischem von ihr haben, und das ist ein großes Geschenk, das sind ihre Briefe; keineswegs alle, aber doch sehr viele – von Menschen aufbewahrt, gehütet, gerettet, die mit ihr da oder dort in Berührung gekommen sind, die ihre Werke gelesen hatten, die sie verehrten, sie um Rat fragten, ihr Hilfe angeboten haben oder auch nur ein schriftliches Zeichen von ihr erbaten. Und vor allem haben wir ihre Briefe an Menschen, mit denen sie selbst die Bekanntschaft suchte und Freundschaften pflegte. Menschen, denen sie ihr Herz ausschütten und ihr Leid klagen konnte. Das Briefeschreiben war für sie auch so etwas wie ein paralleles, zu manchen Zeiten und in manchen Situationen wohl auch das eigentliche, das bessere Leben – neben ihrem alltäglichen, in der engen Dachkammer. Denn sie war eingeschränkt in ihren Bewegungs- und Fluchtmöglichkeiten – körperlich, durch ihre Hör- und Sehschwäche, aber auch finanziell, da sie ihren Ehemann zu erhalten hatte, und auch zeitlich, nicht nur durch das Stricken als Broterwerb, sondern auch durch die Ansprüche des Mannes an sie, der auf seinen festen patriarchalen Gewohnheiten und ihren Dienstleistungen bestand.

Mit Ausnahme einiger Einladungen zu Preisverleihungen, Lesungen und Schriftstellertagungen (vielleicht zwei Dutzend in eineinhalb Jahrzehnten – wir wissen es nicht im Detail), gelegentlichen Besuchen bei ihren Schwestern oder Treffen mit Freundinnen und Förderern in Klagenfurt und Wien, lebte, hauste und arbeitete sie in ihrer Dachkammer in St. Stefan. Nachts ging sie häufig allein, zigarettenrauchend in den Lavant-Auen spazieren. Auch deshalb hielten viele der Einheimischen sie für ›spinnert‹, für verrückt. Sie litt indes bloß unter Schlaflosigkeit und wollte der Enge ihrer Kammer entfliehen. Reisen strengte sie auch körperlich an und so blieb ihr räumlicher Radius begrenzt. So viel wir wissen, war sie nur zweimal im Zusammenhang mit literarischen Veranstaltungen im Ausland, und einmal privat – ein Busausflug mit einer ihrer Schwestern an die jugoslawische Adriaküste in Rijeka. Was ihr im häuslichen und dörflichen Umgang an Gesprächen, an Geist, an Aufmerksamkeit, Herausforderung und an Zuwendung abging, das gewährte und ermöglichte ihr das Schreiben und Empfangen von Briefen. Nirgends sonst, in keinem Dokument, keiner Rezension, keinem Zeitungsporträt, keinem Erinnerungsbericht, keinem Interview – es gibt nur eines –, kommen wir ihr so nahe, erfahren wir so viel über sie und ihr Leben, wie in ihren Briefen.

Wenn man ihre Korrespondenzen betrachtet, stellt man (nicht sehr überraschend) fest, dass es in den unterschiedlichen Phasen ihres Lebens unterschiedliche Personen waren, denen sie sich öffnete, denen sie vertraute und denen sie häufiger, offenherziger und intimer schrieb als anderen. Da erzählt sie von sich, sie taktiert nicht, sie verstellt sich nicht – was sie auch ganz gut konnte – und sie scheut sich nicht, sich mit ihren Ängsten, Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren Widersprüchen und in ihren emotionalen Aufschwüngen und Abstürzen zu zeigen. Ihre Briefe an solcherart Vertraute bilden den Kern dieses Buches. Die erste und eine der wichtigsten war Paula Purtscher, die Frau des Augenarztes, der ihr als Neunjähriger das Augenlicht rettete. Mit ihr hatte Christine Lavant schon in den 1930er Jahren eine enge Verbindung, die nur während des Krieges unterbrochen war. Bis zu ihrem Tod 1950 war Paula Purtscher ihr eine mütterliche Freundin, Ratgeberin und Unterstützerin. Sie hat ihr Talent erkannt, hat sie zum Schreiben ermuntert und hat ihr den Weg in die Literatur geebnet. Ingeborg Teuffenbach, die ehemalige Kollegin aus der Volksschule, trat 1948 wieder in ihr Leben. Dass sie 1951 nach Innsbruck übersiedelte, tat der Freundschaft keinen Abbruch. Der Briefkontakt blieb bis 1964 bestehen – es war einer ihrer beständigsten. Dazu kamen 1950 die Klagenfurter Verlegerin und Galeristin Edith von Kleinmayr und der Schriftsteller und Kritiker Emil Lorenz. Mit der Unterstützung dieser beiden machte sie ihre ersten Schritte in der Klagenfurter Gesellschaft und im Literaturbetrieb – bis sie bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt, bei der ›Tagung zeitgenössischer österreichischer Autoren und Komponisten‹ in St. Veit a. d. Glan im Herbst 1950, dem Maler Werner Berg begegnete und eine fünf Jahre andauernde leidenschaftlich-komplizierte Liebesbeziehung ihren Anfang nahm, die ihr Leben völlig über den Haufen warf. Alles andere, auch ihre bisherigen brieflichen Kontakte, trat von da an in den Hintergrund.

Der Briefwechsel zwischen Christine Lavant und Werner Berg ist der einzige, der mit den Gegenbriefen erhalten ist. Von ihr sind ca. 520 Briefe überliefert, mit Hunderten von Beilagen, vorwiegend Gedichtmanuskripte, von ihm ca. 260 Briefe – gewiss beträchtlich weniger als er an sie geschrieben hat. Christine Lavant dürfte aus Angst vor ihrem Mann, der mit einer Anzeige wegen Ehebruchs gedroht hatte, einen Teil der Briefe Werner Bergs an sie vernichtet haben. (Ehebruch wurde in Österreich bis 1975 strafrechtlich mit Arrest bis zu sechs Monaten geahndet.) Wenn man die Umstände bedenkt, grenzt es an ein Wunder, dass es ihr gelang, so viele seiner Briefe über Jahre zu verbergen – und damit zu retten. Werner Berg war die Liebe ihres Lebens. Zugleich waren sie durch ihre künstlerische Arbeit eng miteinander verbunden, haben einander ermutigt, geholfen, beraten, das Leid geklagt, getröstet, sind einander beigestanden in guten und in schlechten Zeiten – die beide alternierend hatten. Die Situation war schwierig. Beide waren verheiratet und beide litten unter Depressionen. Irgendwann hatten sie vereinbart, sämtliche Briefe zu vernichten. Letztlich haben sie – aus welchen Gründen auch immer – stattdessen einen sicheren Ort für ihren jeweiligen Briefschatz gesucht. Werner Berg für ihre bei einer Sammlerin, Christine Lavant für seine bei ihrem Neffen, der auch ihr Erbe und Nachlassverwalter wurde. Beide Bestände waren jahrzehntelang nicht zugänglich. Hier werden zum ersten Mal Auszüge daraus veröffentlicht. Sie sind das Herzstück des Buches. Der für Christine Lavant wichtigste Mensch ist – anders als alle anderen, denen sie schrieb (und deren Briefe sie allesamt vernichtet hat) – in diesem Buch mit seiner Stimme präsent, er antwortet; als einziger. Er spricht mit ihr. Nach Werner Bergs Suizidversuch, im Januar 1955, mit anschließendem monatelangem Krankenhausaufenthalt, haben die beiden einander nur noch selten gesehen. Christine Lavant hat sich, wie sie Werner Bergs Frau Mauki versprochen hatte, weitgehend von ihm ferngehalten, hat aber weiterhin großen Anteil an seiner Arbeit und seiner Familie genommen. Sie hat die Verbindung zu ihm nie abreißen lassen, hat ihn hin und wieder auch, bei Ausstellungen etwa, getroffen und sie hat ihm auch hie und da geschrieben – zuletzt noch auf dem Sterbebett.

In ihrem Leid und ihrer Einsamkeit hat sie nach dem Unglück der Trennung von Werner Berg die alte Verbindung mit Ingeborg Teuffenbach aktiviert und das Briefeschreiben mit ihr ab 1955 verstärkt wieder aufgenommen. 1958 gewann sie, vermittelt durch Thomas Bernhard, das Künstler-Ehepaar Maja und Gerhard Lampersberg, die Besitzer des ›Tonhofs‹ in Maria Saal, als enge Freunde, die sie in jeder Form getragen und unterstützt haben. Mit den beiden, die sich rührend um sie kümmerten, fand sie wieder stärkeren Halt im Leben, der heitere, zuweilen geradezu übermütige Ton ihrer Briefe belegt es. Den treuesten und fleißigsten Korrespondenzpartner ihres letzten Lebensjahrzehnts (ab 1962), den Schriftsteller und Rechtsanwalt Gerhard Deesen aus Kaufbeuren (Bayern), hat sie nie von Angesicht zu Angesicht gesehen. Er hatte, als begeisterter Leser ihrer Gedichte, einen Unterstützerkreis gegründet, der die Dichterin bis zu ihrem Tod regelmäßig mit ansehnlichen D-Mark-Beträgen alimentierte. Im Gegenzug erzählte sie ihm brieflich aus ihrem Leben und von ihrem Alltag.

Das ist auch das Ziel dieses lebensgeschichtlich orientierten und strukturierten Buches über Christine Lavant. Es ist weder eine Biographie noch eine Edition. Es ist ein Mosaik chronologisch angeordneter und eingepasster Briefe und Briefauszüge, Texte und Dokumente, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie etwas über Christine Lavants Leben und ihren Alltag als Frau und als Dichterin erzählen. Am häufigsten kommt sie selbst zu Wort – in einigen kürzeren autobiographischen Erzählungen und in ihren Briefen an die wechselnden Vertrauten, Freundinnen und Freunde und – vor allem – an den Geliebten Werner Berg. Es ist ein monologischer Strom, der nur in dem halben Jahrzehnt mit Werner Berg ein Echo findet. Dieser Strom ihrer Lebenserzählung in den Briefen wird flankiert, verbreitert, gespeist und angereichert durch Zubringer, Seitenarme, Ausbuchtungen, Nebenflüsse und Uferlandschaften – sprich, durch eine Vielfalt und eine Vielzahl an lebensgeschichtlich bedeutsamen Dokumenten und Materialien: Briefe Christine Lavants an Personen außerhalb ihres engeren Kreises, ihre Krankenakte aus der Klagenfurter Psychiatrie, Auszüge aus ihrem einzigen Interview für den Österreichischen Rundfunk, Berichte aus der Familie, Erinnerungen von Freundinnen und Freunden, Zeitungsporträts, Rezensionen, literarische Würdigungen, Nachrufe, Reaktionen auf ihr Werk von namhaften Autorinnen und Autoren, Gemälde, Fotos, Zeichnungen, Holzschnitte, etc.

Es sind Materialien, die den Blick auf ihre Herkunft und auf ihre Familie, auf ihre Lebenswelt und ihre Lebensumstände, ihren Ehemann, die Freunde und Freundinnen, die Unterstützer, Förderer und Konkurrentinnen freigeben und damit auch den Blick auf sie als Person erweitern, differenzieren und stellenweise vielleicht auch korrigieren oder irritieren. Die ›Lebensdaten‹ im Anhang und die durchgehende Kommentierung erschließen die Zusammenhänge und Kontexte der Materialien und porträtieren die auftretenden Personen vor ihrem historischen und gesellschaftlichen Hintergrund und in ihrer Beziehung zu Christine Lavant. Gleichwohl bleibt Raum für Fantasie, Einfühlung, Assoziation und Imagination, weil manches nicht belegt, rekonstruiert oder geklärt werden kann – aus Mangel an Quellen, weil Christine Lavant, wohl auch aufgrund der räumlichen Enge, vieles vernichtet hat – oder schlicht deshalb, weil sie den Großteil ihres Lebens ganz unspektakulär, Hausarbeit verrichtend, strickend, lesend, schreibend, starken schwarzen Tee trinkend und ungezählte Zigaretten der Marke ›Player’s Navy Cut‹ rauchend, in ihrer Dachkammer in St. Stefan im Lavanttal verbracht hat.

Das Buch zeigt eine große Dichterin und eine leidenschaftlich Liebende in ihrem Glück und in ihrer Verzweiflung. Sie war mitfühlend, wach, hochbegabt, geistig und sozial sehr beweglich, hatte Sinn für Humor und Witz, lachte gern und schöpfte für ihr Schreiben, mehr als wir ahnen, aus Träumen und rätselhaften tranceartigen Zuständen. Und sie war immer wieder auch bedrückt, mitgenommen und gepeinigt von der Schwere ihres Daseins, körperlich und seelisch. Aber sie hatte, zu allen Zeiten, immer auch Menschen, die sie mochte und die auch sie mochten, die ihr beistanden und sie unterstützten. Sie war nicht allein. Freude und Schmerz, Überschwang und Verzweiflung, Begehren und Entsagung, Glück und Unglück, Begreifliches und Unbegreifliches liegen bei Christine Lavant besonders nah beisammen und von allem ist in ihrem kurzen Leben ein Übermaß vorhanden. Davon zeugen ihre Briefe und die Lebensdokumente. In ihren Gedichten und Erzählungen ist es, literarisch wundersam verwandelt, aufgehoben und verdichtet, gegenwärtig.

Briefe, Texte, Dokumente

1915 – 1945

Abb. 1: Die Bäcklkeusche mit der verzauberten Stube, in der Christine Thonhauser geboren wurde

Abb. 2: Anna und Georg Thonhauser. Hochzeitsbild der Eltern

Christine Lavant

[…] Ich wurde am 4.7.1915 geboren. Mein Vater[1] war Bergarbeiter hier in St. Stefan.[2] Meine Mutter[3] hat tagsüber für die Bauern genäht und dann bis spät in die Nacht hinein gestrickt und gelesen. Wir hatten nur eine einzige Stube und ich war das neunte Kind und von Geburt an schon krank. Bis zum Schulbeginn hat sich mein Leben fast nur in dieser Stube abgespielt und in der zweiten verzauberten Stube die man im Spiegel drin sehen konnte wenn man im Mutter-Bett lag. Diese Verdoppelung und Verzauberung der armen aber inständigen Wirklichkeit ist vielleicht schuld daran dass ich eine Dichterin wurde. […][4]

Antonia Kucher[5]

Am Abend hat die Mutter noch die Stube geputzt. In der Nacht kam das Christale zur Welt. Als die Wehen einsetzten, weckte sie die älteste Tochter: »Pepalel,[6] tue die Luise-Tant holen!« Der Vater war im Krieg …

Ich habe das Christale aus seinen ersten Lebensjahren immer nur mit verbundenen Augen in Erinnerung. Es war das neunte und letzte Kind einer zusammengerackerten Mutter, die ständig mit der Not raufen mußte […]. Das Kind war ein Häufchen Elend.

Erich Kucher[7]

[…] Selbst an diesem schweren Abend mußte sie noch bis zehn Uhr abends die Wohnung säubern. Erst dann holte sie ihre Schwester und brachte, wie vier andere Kinder, das schwächliche Mädchen ohne Beistand von Hebamme oder Arzt zur Welt. Nach zwei Tagen war sie bereits wieder in das Joch der so gerne für die Kinder zu verrichtenden Arbeit eingespannt. An dieser Wiege standen seltsame Paten: das graue Gesicht der Not, schimmelige und feuchte Wände, sechs paar ablehnende und hungrige Kinderaugen und ein bis an den Rand mit hingebungsvoller Liebe gefülltes Mutterherz.

Die Mutter hieß Anna Thonhauser und war die Frau des Bergarbeiters Georg Thonhauser, der zu dieser Zeit, es war der 4.7.1915, eingerückt war. Durch mißliche Umstände erhielt die Familie ein Jahr lang keine Unterstützung und die blanke Not war immerwährender Gast. Es war ein seltsames Bild, das die Einrichtung dieser Stube bot. Heute wie ein schauriges Märchen anmutend, wird es trotzdem manchmal noch Wirklichkeit an Orten bitterster Menschennot. Den Augen der Thonhauserkinder war es ein längst gewohntes Bild, das nur manchmal, in Vergleichen, bis ins Bewußtsein drang.

Drei Kinder schliefen bei der Mutter im Bett, eines auf dem alten Divan, zwei auf einem Bett im Keller und das Kleinste in einer großen Schublade, die tagsüber unter das Bett geschoben wurde.

Um den hungrigen Mäulern wenigstens etwas zu geben, mußte die Mutter, die selbst neben sieben Kindern Tag und Nacht nähte und strickte, die älteren zu den benachbarten Bauern, die durchwegs Verwandte waren, zur Arbeit schicken. Dort erhielten sie ihr wahrhaft dürftiges Essen und konnten hungernd der Mutter schon früh helfen. Ist es da verwunderlich, wenn sich beim Neugeborenen schon nach sechs Wochen die Skrofulose[8] einstellte und durch das Leben dieses Kindes ein treuer aber furchtbarer Begleiter blieb.

Abb. 3

Zuerst bildeten sich riesige Geschwüre auf der Brust, griffen nach den Augen und breiteten sich auf Hals und Hände aus. Die Erkrankung der Augen führte zur Überempfindlichkeit gegen Licht und so konnte das Kind nur im dämmerigen Halbdunkel seinem Spiel nachgehen oder mußte die Augen überhaupt verbunden haben. […] [Die Mutter] konnte es jedoch nicht verhindern, daß das schwächliche Kind mit drei Jahren an Lungenentzündung erkrankte. Zu dieser Zeit hatte das Kind so eindringliche Gesichte, die bis in die heutige Zeit in der Erinnerung verblieben sind. […]

Christine Lavant an Maria West-Crone,[9] 14.5.1957

[…] Meine Eltern stammen beide von sehr alten Familien bäurischen Familien ab. Das Lavanttal war bis vor – verhältnismässig sehr kurzer Zeit noch ein vollständig von aller Welt abgeschlossener Talkessel was zu sehr vielen Familienheiraten und daher Inzucht führte. Dies ergibt ein sehr sonderbares Schicksalgefüge das für mein Empfinden sehr an nordische Sagas erinnert. Jedenfalls lieferte das Lavanttal bis vor Kurzem wohl noch den grössten Prozentsatz an Irrsinnigen Idioten und Selbstmördern. Meine Kindheit bestand aus lauter Einblicke in solch abgründige zumeist aber mit einem Wirbel von Humor umgebene Schicksale. Mein Vater Georg Thonhauser (angeblich von einem sehr alten Geschlecht ›Dannhäuser‹ abstammend) war hier in St. Stefan Bergarbeiter. Damals verdienten die Bergarbeiter noch nahezu nichts und galten unter den Bauern als etwas Minderwertiges. Wir waren neun Kinder, d. h. sieben, weil zwei früh gestorben sind. Mutter – auch von einem alten und ganz überzüchteten und verarmten Bauerngeschlecht stammend – musste für die Bauern nähen und stricken. Da wir nur eine einzige Stube hatten und ich immer krank und zu Bett war wickelten sich alle Gespräche vor meinen Ohren ab. Mutter war nämlich für alle anderen eine Art Beichtiger.[10] Das Elend des ganzen Dorfes rann bei ihr zusammen. Aber es wurde, sobald es in unserer Stube sich auslegte irgendwie verwandelt. Ich kann dies schwer erklären. Vielleicht stand Mutter – unbewusst – immerfort auf zwei Ebenen zugleich. Man musste nur ihr Gesicht sehen wenn sich die ›Kundschaften‹ ihrer Tragikomödien entledigten. Manchmal war ich nämlich neben Mutters Nähmaschine auf das Fensterbrett gebettet, weil ich ja skrofulos war und viel Sonne bekommen sollte. Waren wir allein dann sang Mutter meist Kirchenlieder. Ganz alte, ganz seltsame. Dann war ihr zartes abgezehrtes Gesicht in sich verschlossen unter der überhohen Stirne. (Ich habe Mutter nie wirklich essen sehen, sie hat immer nur das für sich behalten was sie von dem Boden der Häfen[11] noch abschaben konnte.) Wenn es klopfte ging meist schon eine schnelle Veränderung in ihrem Gesicht vor. Ihre Augen kamen von innen zurück und wurden wach und tapfer. Mit diesen Augen konnte sie dann alles überstehen. Ehebruch Totschlag Kindsmord Brandstiftung Grenzsteinverschiebungen Gespenstererscheinungen Unglücksfälle Klaghändel Irrsinnsausbrüche, Todfeindschaften. Dies alles wurde immer mit dem Einsatz des ganzen Herzens und der ganzen Fantasie und zumeist unter Verwendung vieler verstümmelter Fremdworte vorgebracht und es wurde immer wieder in allen Abarten geweint und geflucht und geschworen. Mutter nahm das alles hin ohne je mitzuweinen mitzufluchen oder auch nur mitzuschimpfen. In ihren Augen stand dann das innerste Gefüge des Dorfschicksales aber verwandelt von einer strahlenden fast übermütigen Demut. Manchmal rückte sie alle Verzweiflung oder Verwirrung für sich und für die anderen mit dem einfachen Satz zurecht: »Der liebe Gott ist kein Hausstock« (= Idiot, fast in jeder Familie gab es einen oder mehrere davon) »und er wird schon wissen was er tut.«

Viele von den Kundschaften fielen der Mutter beim Abschied jedesmal um den Hals und versprachen ihr Gottes Lohn, was sehr oft auch das einzige blieb was sie für die Arbeit bekam. Am geizigsten waren aber die grossen Bauern mit denen wir zum grossen Teil auch noch verwandt waren. Als ich im Kriegsjahr 1915 auf die Welt kam, mussten meine grösseren Geschwister täglich stundenlang zu den Bergkeuschlern[12] gehen um für mich etwas Milch zu bekommen. […]

Christine Lavant an Albine Unterlaß,[13] 3.6.1949

[…] Ich kann dir sagen es hat mir oft als ganz kleines Mädchen schon fast das Herz abgedrückt, daß kein Stückchen Garten, kein winziger Baum uns gehörte.

Wenn wir bei der Keuschenmauer ein totes Vögelchen begraben wollten kam die Bäuerin (die übrigens unsere Tante war) schon schreien und drohte mit gerichtlicher Kündigung. Jeder unreife Apfel den man aufhob war Diebstahl, wenn die Hühner der Bäurin die Eier verlegten, hatten wir sie gestohlen u. s. w. […]

Christine Lavant

Hattest keinen Garten

Hattest keinen Garten und kein Haus

und wie Mäuslein musstest du uns betten

in die Winkel, aber Rosenketten

warfst du alle Abend aus

und wir träumten wunderbar …

Manchmal wärmte uns dein Haar,

wenn die Decken nicht mehr reichten,

und wir spürten deine leichten

Hände, wo wir Schmerzen hatten.

Ob du jemals wirklich schliefest

oder ständig Engel riefest?

Denn es gab so viele Schatten

über unsren Kinderherzen.

Deine Augen sparten Kerzen,

weil sie noch im Schlafe brannten.

Deine zarten Lippen bannten

stets den Nachtmann an der Schwelle.

Ja, du warst das Heilig-Helle

mitten in der schwarzen Not,

warst uns Garten, Haus und Brot.[14]

Christine Lavant

Luzie[15] das Zornflämmchen war nur um vier Jahre älter als ich. Aber dass sie gesund war und bei allen Spielen der anderen mittun konnte brachte einen viel grösseren Abstand hervor als es sonst möglich gewesen wäre. Lange konnte sie sanft mit mir umgehen und mich mitschleppen in den Wald in die Wiesen und Ställe wo immer sich die Grossen trafen um vergnügt zu sein. Mir aber war es nicht gegeben andere vergnügt zu sehen. Immer ging eine böse Traurigkeit von mir aus ging auf die Lieder und das Lachen der anderen zu und nahm einen zähen und bitteren Kampf damit auf. Manchmal war unser blosses Erscheinen schon stark genug dass alle mitten im Spiele abbrachen als wäre etwas von Grund auf anders geworden und es stünde nicht mehr dafür noch froh sein zu wollen. Es dauerte immerhin einige Zeit, bis sie begriffen wer die Schuld daran trüge und selbst dann noch gaben sie es nicht sogleich auf gut zu mir zu sein. Sie machten mir Plätze im Heu oder trugen Moos und Laub zusammen damit ich es warm hätte, liessen mich Prinzessin oder Königin sein die nichts zu tun hatte als dazusitzen und womöglich nicht zu weinen. Immer wieder fiel es einer von ihnen ein mir Beeren oder Blüten zu bringen und oft erstickte ich fast unter dem was sie mir zutrugen. Alle diese fremden Mädchen hielten mich lange als kleinste Schwester als Kind als krankes Püppchen für das ihnen nichts zu hart war solange ich nicht wie ein böser kleiner Geist in ihre Spiele einbrach. Ich aber ertrug ihre Liebe nicht welche mir viel zu sehr als bloss so nebenbei getan erschien. Ich wollte alles! Wollte dass keines froh sein konnte wenn ich nicht froh war und kein Spiel vor sich ginge bei dem nicht ich völlig gleich mittun konnte. Und so geschah es immer häufiger dass ich meine Schmerzen, die mit gutem Willen immer durchaus erträglich waren vergrösserte, dass ich zu klagen und weinen begann bis sich alle nicht mehr zu helfen wussten und meine zarte kleine Schwester mich heimbringen musste. Dann konnte sie über all die verdorbene Freude wohl zu einem Zornflämmchen werden und mir Dinge sagen die sehr wehtun sollten. Nie aber hat sie mich geschlagen obwohl sie dies sicher oft für ihr Leben gern getan hätte. Selten durfte sie ohne mich aus dem Haus gehen und wenn dies geschah kam sie immer so freudig zurück und wusste von ihrem Fortsein so viel Schönes zu erzählen dass der Neid in meinem Herzen immer grösser wurde und ich auch dann noch mitgenommen zu werden verlangte wenn ich eigentlich gar keine Lust dazu hatte. Damals war Luzie sicher oft meine Feindin und war im Recht damit.

Wochenlang hatte sie nun schon allein jeden zweiten Tag mit einer Kanne Milch bis ganz nahe an die Stadt[16] gehen dürfen. Sie musste sie für eine Bäuerin zu einer feinen Familie tragen, wo sie dann immer etwas Süsses zu essen bekam. Wie sehr ihr kleines sanftmütiges Herz mich über alle Feindschaft hin doch noch liebte wenn sie mir von diesen uns so seltenen süssen Dingen immer auch ein winziges Stück mit nach Hause brachte, begriff sie vielleicht wohl selbst nicht einmal ganz. Sicher redete sie sich damals ein dies bloss deshalb zu tun um mich gefügiger zum Daheimbleiben zu machen, denn als ich dann eines Tages so lange geweint hatte, bis die Mutter schliesslich sagte sie müsste mich auch mitnehmen, da schrie sie mir empört zu: »Und ich hab dir eh wohl immer das Beste heimgebracht, das hab ich jetzt für mein Gutsein.« Aber es half ihr nichts ich hatte geweint gebeten und gedroht mir die Verbände herunterzureissen, wenn ich nicht mit dürfte. Ich sehe noch wie begutend[17] Mutter Luzie das magere Zöpfchen streichelte und dazu immer wieder sagte: »Schau, es ist ja so ein Hascherl und hat sonst auch gar keine Freuden!« Hätte Luzie gleich ja gesagt so wäre ich wahrscheinlich daheimgeblieben, denn es tat mir wieder einmal der ganze Leib ein wenig weh und das Mutterbett war so warm und die Türkenfedern[18] im Strohsack rauschten so sanft wie manchmal der Regen den ich oft viel mehr liebte als die Sonne. Aber Luzie wehrte sich so lange und so heftig dass ich an tausend unsagbar schöne Dinge denken musste die sie auf diesem weiten Weg wohl zu sehen bekäme. Ich wurde bös wie ein Teufel und sanft wie ein kleines Lamm und die Mutter redete ihr mit den allerliebsten Worten so lange zu bis sie nichts mehr tun konnte als zornig vor sich hinzusehen.

Dann bekamen wir beide unsere fast noch neuen Osterschürzchen umgebunden was an und für sich schon eine Seligkeit bedeutete, denn sie hatten nicht nur grosse Taschen sondern auch einen Gürtel fast wie bei Damen. Aber nicht einmal darüber vermochte sich Luzie mehr zu freuen. Heute noch weiss ich, dass ihr kleines blasses Gesichtchen vor Unglück fast krank ausgesehen hat. Heute weiss ich auch warum und ich vergebe es ihr tausendmal. Sie wäre damals wohl lieber in Fetzen und Lumpen gegangen als durch die beiden ganz gleichen schönen Schürzchen bei den noblen Stadtleuten zu zeigen dass sie die Schwester von diesem kranken über und über verbundenen Mädchen sei. Wie mussten ihr viele ihrer armen kindlichen Freuden schon auf diese Art die niemand recht bedachte verdorben worden sein! Nein mein Zornflämmchen wenn eine von uns beiden etwas zu verzeihen hat, so bin nicht ich es! Dir ist tausendfach Schande und Qual angetan worden, ohne dass je auch nur die Mutter begriff. Mich begriffen alle trösteten alle, wer aber sah dein Weh und dein Weinen ein? Wahrscheinlich nicht einmal dein eigenes Herz, denn es hat dir sicher – sanft wie du bist – dies als Schlechtigkeit eingeredet. Warst wohl oft viel verlassener als ich und bedürftig nach aller Liebe die mir zuviel angetan worden ist.

Damals erkannte ich aber nur, dass sie böse sei, dachte es geschehe darum weil sie nun etwas Schönes würde mit mir teilen müssen das sie gerne für sich allein gehabt hätte. Beim Hinweg in die Stadt betrug ich mich noch wie ein Engel, sagte ihr alles Gute das mir bloss einfiel. »Du gehst genau so nobel wie ein richtiges Stadtfräulein. Und schau nur, du hast auf einmal da vorn eine Locke! Wahrscheinlich wirst du noch einmal ganz gekrauselte Haare bekommen so wie die ganz reichen Kinder.« Ich wusste dass Locken ihr heissester Wunsch waren und nahm mir vor das Christkind zu bitten ihr solche zu bringen. Aber sie blieb so andauernd traurig und stumm dass ich gleich wieder böse wurde und aus Trotz so langsam zu gehen begann, dass sie immer wieder stehen bleiben und auf mich warten musste. Dazu hatte sie auch immer noch aufzupassen, dass ich nicht unter eines der Lastautos kam denn ich selbst war ja fast blind. Schliesslich wurde sie so verzweifelt, dass sie weinend herausschrie: »Wenn du bloss sterben könntest du kleiner Teufel du!« … Als aber gleich darauf zwei rennende Pferde uns entgegen kamen und der Staub nur so aufflog, stellte sie sich doch vor mich hin und legte ihre eine freie Hand über meine Augen. Dieses tat mir viel mehr weh als vorher ihre harten Worte und ich ging nun willig so schnell ich konnte immer nur darauf bedacht nichts von dem Schönen und Geheimnisvollen zu übersehen. Aber es begegnete uns nichts als gewöhnliche Häuser gewöhnliche Bäume und gewöhnliche Menschen. Nun erwartete ich alles nur mehr von dem schönen Stadthaus wo so reiche Menschen wohnten, dass sie auf dem Boden Teppiche haben sollten. Teppiche so wie dicker Samt und noch weicher als wie das feine Saugras[19] mit den weissen Kleeblumen darin. Und war es nicht sicher dass solche reichen Leute auch ein Zimmer hätten mit nichts als kleinen seidenen Wägen in denen lauter Schlafpuppen liegen? … Und wenn sie dann sähen, dass da ein kleines krankes Mädchen ist, das keine einzige Schlafpuppe hat, würden sie dann nicht sagen: Such dir nur eine aus du armes Hascherl du, wir haben ja immer noch genug! … Und dann würde man heimfahren mit dem kleinen seidenen Wagen und die Mutter und die Schwestern würden es zuerst gar nicht glauben wollen dass so was Schönes nun ganz und für immer in der armen Stube hausen soll. Aber die Puppe würde nie Heimweh nach dem schönen Zimmer bekommen denn ich wollte ihr alles zuliebe tun, die Füsschen und Händchen wärmen und alle schönen Namen sagen die ich nur wusste … Freilich war dann das Haus gar nicht so schön als ich es mir gedacht hatte, aber das war vielleicht nur von aussen so. Die Freude in mir und das Erwarten waren so gross und so bestimmt dass ich Luzie liebte wie nie vorher und ihre Hand leise zu streicheln begann. Ach lange Jahre nachher begriff ich noch nicht, weshalb sie darüber gleich wieder so zornig wurde und mich von sich stiess und sagte dass ich nun heraussen warten müsste. Was mochte mein armes Zornflämmchen auf diesem langen Weg schon alles an Furcht vor diesem Moment mit sich herumgetragen haben wo ich vielleicht wie ein kleiner Teufel zu schreien beginnen würde um mit hinein genommen zu werden in das Haus zu den reichen Leuten. Und die andere Furcht dann vor zu Hause, wo die Mutter über meine Klagen ihre traurigen Augen bekommen würde. Wie innig und wahrhaftig mochte sie mir den Tod gewünscht haben ohne dabei etwas Böses zu tun! Gott mochte dieses sicher eingesehen haben und half ihr und liess mich vor Entsetzen über diese unausdenkbare Enttäuschung so schwach und starr werden, dass ich wie ein Stück Holz gegen die Mauer fiel und mich in keiner Weise wehrte. Als Luzie dann herauskam brachte sie mir diesmal das ganze Stück süssen Kuchen mit und hatte noch nicht einen einzigen Bissen davon genommen. Auch freundlich war sie wieder und als wir ein Stück vom Hause fort waren nahm sie mich voll gutem Willen an der Hand. »Iss nur die Bäckerei sie gehört ganz dein weil du so brav gewartet hast. Aber dann müssen wir schnell gehen, damit wir vor der Nacht noch daheim sind.« Aber ich konnte nimmer. Nein es war damals nichts Böses dabei, wenn ich am Strassenrand hinhockte und immer wieder sagte: »Ich kann nimmer mir tut alles so weh.«

Freilich ist mein Flämmchen zornig geworden und hat sogar gedroht mich zu erschlagen, wenn ich nicht gleich weiterginge aber wie hätte sie, die so oft von mir Betrogene es auch glauben sollen dass nun kein Trotz mehr dabei war? Und doch schlug sie mich nicht, tat mir in keiner Weise Böses sondern nahm mich schliesslich auf den Rücken und schleppte mich weiter. Wenn sie da dann nicht mehr konnte rasteten wir und sie wischte mir die Tränen fort und das Schlimmste was sie noch sagte war ein trauriges: »Du hättest halt doch daheimbleiben sollen!« … Manchmal bat sie mich auch wenigstens ein paar Schritte selbst zu gehen und nahm mich dann doch gleich wieder auf den Rücken wenn sie sah dass ich es nicht konnte.

Vieles hat mir damals weh getan aber am meisten das Herz wenn ich merkte dass Luzie ganz leise weinte und meine unter ihrem Kinn zusammengeflochtenen Hände von ihren Tränen nass wurden. Acht Jahre war mein Flämmchen damals erst alt, als sie mich wie eine Mutter nach Hause schleppte und dann gar noch von den anderen ein bisschen gescholten wurde weil ich von diesem Weg so krank geworden war dass ich monatelang keinen Schritt mehr gehen konnte. Wie ich dann Tag für Tag im Mutterbett sass, war es Luzie, die mir am meisten alte Zeitungen zutrug aus denen ich alle mir eingeredeten Dinge schnitt. Schlafpuppen und seidene Wägen Schalen und Schüsselchen und manchmal war auch ein kleiner Teufel darunter. Luzie bewunderte alles und blieb oft stundenlang bei mir, auch wenn die grossen Freundinnen kamen sie zu einem Spiele zu holen. »Es ist ja so krank und wenn ich fortgehe ist es ihm sicher langweilig« konnte sie sagen. Ach, mein Zornflämmchen vergab sich wohl nicht, dass es mir den Tod gewünscht hatte und dachte sicher ich wäre davon krank geworden. Ihr Herz war ja so sanftmütig und ist es heute noch und ihr kleines Mädchen mit den dunklen Zornäuglein wird Gott sei Dank wie sie. […][20]

Erich Kucher

[…] Obwohl Christine immer eine Vorzugsschülerin war und spielend lernte, war die Schule für sie eine Tortur. Sie besuchte seit 1922 die dreiklassige Volksschule in St. Stefan. Da sie immer kränkelte, ein unhübsches Kind war und obendrein wochenlang das Gesicht verbunden trug, diente sie der Grausamkeit ihrer Mitschüler als Zielscheibe. Wohl versuchten Geschwister, liebevolle Kinder und Lehrer das Mädchen zu schützen. Doch der tägliche Schulweg und die Freizeit boten allzuviel Gelegenheiten und so lebte das Kind in dauernder Furcht.

Abb. 4: Franz Wiegele. Porträt Primarius Dr. Adolf Purtscher. Öl / Lw. 1944

Man müßte wohl meinen, ein Kind, welches dauernd unter Schmerzen leidet, würde unverträglich und bösartig sein. Das Krüglein[21] aber war immer voll Geduld und Duldsamkeit und hat ein Leben scheu in sich geführt. Die Erkrankung der Augen nahm immer mehr zu und die Skrofulose tobte trotz ärztlicher Behandlung unvermindert weiter. Nun wurde das Kind, neunjährig, mit einer der älteren Schwestern nach Klagenfurt in die Augenklinik zu Prim. Dr. Purtscher geschickt. Hier kam es nun zum erstenmal mit der Familie in Berührung, der es später so viel verdanken sollte, mit Dr. Purtscher.[22] […]

Nach achtwöchigem Spitalsaufenthalt, der eine wesentliche Linderung brachte, wußte man, daß diese von unzähligen Narben winziger Geschwüre bedeckten Augen die volle Sehkraft nie wieder erlangen konnten. […][23]

Nora Purtscher-Wydenbruck

Im Alter von neun Jahren drohte Christine Lavant ihr Augenlicht zu verlieren. Eine ihrer älteren Schwestern brachte sie in die 60 Kilometer entfernte Landeshauptstadt Klagenfurt. Sie legten die Strecke zu Fuß zurück, weil sie das Fahrgeld nicht aufbringen konnten. Das Mädchen kam in die Augenabteilung des Landeskrankenhauses und wurde dort schließlich geheilt. Dies war die bis dahin größte Erfahrung seines Lebens und Jahre später sollte sie das Thema der ersten Prosa-Arbeit Christine Lavants, der Erzählung ›Das Kind‹, bilden. Aber schon lange bevor sie diese Geschichte schrieb, hatte sie begonnen Lyrik zu schreiben, die sie vornehmlich dem Objekt ihrer ersten jugendlichen »Schwärmerei« widmete, dem »Professor«, der ihr das Augenlicht wiedergeschenkt hatte.[24]

Abb. 5: Die kleine Patientin hat sich und ihren »Primariusdoktor« porträtiert

Christine Lavant

[…] Auch von Maria[25] habe ich nur deshalb so lange geschwiegen, weil sie mehr war als ich. Hier muss ich bis zu dem bitteren ersten Schultag zurückdenken, der ohne Maria noch stärker die Wirkung eines Verhängnisses angenommen hätte. Man hatte mich hingebracht in einem lange und sehr hart zusammengesparten neuen hübschen Kleidchen. Josa, meine älteste Schwester, das weiss ich noch genau, hatte dazu einen Teil ihres so schwer verdienten Geldes gegeben, sie arbeitete damals in einer Ziegelei. Auch eine Masche hatte man mir in das wenige Haar gebunden, sicher eine rote. Rot liebte ich als Kind am meisten. Überdies hatten zuhause alle gefunden oder wenigstens so getan, als sähe ich buchstäblich wie eine kleine Prinzessin aus. Leicht war es ihnen ja nicht gelungen mir das einzureden, da es sich beim Waschen herausgestellt hatte, dass über Nacht trotz aller Gebete kein Wunder geschehen war, und nichts heil geworden war, ich also wie bisher nun auch in die Schule noch mit dem grässlichen das ganze Gesicht fast umhüllenden Verband gehen musste. Aber die Liebe der Mutter und eines halben Dutzend Schwestern war schliesslich doch so stark und beständig dass es ihr gelang mich halb und halb wenigstens zu überzeugen, fein und hübsch auszusehen. Solang meine grosse schöne Schwester noch in der Klasse war und mit dem Fräulein Lehrerin redete, ging alles noch an. Aber dann kam die Plätzeverteilung und da zeigte es sich, dass niemand mich wollte. Nein, sie wollten mich einfach nicht. Und dabei hatte ich eben noch mit meinen kranken Augen nach dem schönsten und zufällig auch reichsten Mädchen geschaut und sie mir zur Freundin gewünscht und gemeint wir würden beisammen sitzen. Aber sie wichen alle fort, wie vor etwas ganz Ekligem, und es stellte sich heraus, dass manche Eltern es den kleinen Mädchen aufgetragen hatten der Lehrerin zu sagen, dass sie nicht zu mir gesetzt werden dürften weil sie sonst am Ende auch so eklig krank werden könnten. Da wurde nun das Fräulein – ein recht altes Fräulein schon – sehr hilflos und ihr Gesicht um noch einige Kummerfalten reicher, auch hatte sie mich sicher damals schon gern, wie dann die ganzen Jahre hindurch, aber das half mir wenig. Ach, es half wohl überhaupt nichts mehr. Die Muttergottes, der Schutzengel, alle waren weit fort und wie ausgelöscht. Dann kam Maria … Sie hatte sich schon rückwärts[26] zu einem ihr bekannten Mädchen gesetzt gehabt, aber jetzt stand sie auf und kam klein und dick wie sie war, her um sich zu mir in die erste Bank zu setzen. Viel Gründe konnte sie dafür nicht angeben. Meine Mutter hatte für sie und ihre ältere Schwester einige Male recht billig und recht hübsch die Osterkleidchen genäht und das war vielleicht alles. So brachte sie es wenigstens etwas dumm lächelnd heraus. Nein, sie war nicht besonders klug auch alles eher als hübsch aber sie hatte genau so viel von einem Engel, als notwendig war um diesen ersten und alle kommenden Schultage zu überstehen.

Maria war mehr als ich, die ganzen Jahre hindurch obwohl sie schlecht lernte und das Meiste von mir abschrieb. Sie hatte Geduld und Treue und eine eigentümliche träge aber wohltuende Gleichmütigkeit. Vielleicht kam das davon, dass sie zuhause oft geschlagen wurde. Wenn ihre ältere und sehr hübsche Schwester Anlass zu Ärger gab, schlug man Maria. Sie fand das – glaube ich – in Ordnung, denn sie redete selten darüber. Selbst hütete sie sich allerdings irgendetwas Verbotenes zu tun oder auch nur sich auf dem Heimweg zu versäumen und nur daraus konnte man schliessen, dass sie sich vor den Schlägen fürchtete.

Und trotzdem: – einmal wurde sie um meinetwillen geschlagen. Wir waren gerade in die Klasse des neuartigen und strengen Lehrers[27] gekommen und zitterten alle wie wir waren bei seinem blossen Anblick. Maria zitterte nicht, vielleicht war sie zu träge dazu oder zu gewohnt sich zu fürchten, jedenfalls sass sie wie ein kleines dickes Bildstöckchen in der ersten Bank bei mir. Vielleicht reizte mich dies dazu an zu zeigen dass ich auch keine Furcht hätte oder zumindestens so zu tun als hätte ich keine, was aber eine grosse Anstrengung kostete und nur möglich war wenn man in das Gegenteil umschlug. So wurde ich mitten in der Rechenstunde ausgelassen als wären wir allein wo auf einer Wiese mitten im Spiel. Nein, eigentlich, so war es nicht, denn bei Spielen ist diese böse Art von Mut ja nicht nötig, auch gerieten mir Spiele nie bis zu solchem Grad, dass ich damit an die anderen herangekommen wäre. Jetzt aber lachte schon die ganze Bankreihe – so heimlich als möglich allerdings – von meinen nach rückwärts gegebenen Zetteln mit den wunderlichsten Zeichnungen und Worten. Nur Maria lachte noch nicht sondern sah so aufmerksam, als es ihrer Trägheit überhaupt möglich war auf die Tafel. Einige Male hatte der Furchtbare da draussen schon Augen gemacht als würde er sich im nächsten Moment auf etwas stürzen. Ich weiss nicht woher ich trotz aller meiner Furcht die Gewissheit hatte dass dieses Etwas niemals ich sein könnte, aber irgendwie musste ich dies gefühlt haben, denn sonst wäre mir wohl alle Lust an Spässen vergangen. An Maria dachte ich dabei eigentlich auch nicht, zumindest wollte ich nicht mehr, als sie endlich aus ihrem an mir unbeteiligten Dahocken herausbringen und so zwickte ich sie schliesslich als alles andere nichts half, in die nackten Waden. Sie war darauf wohl in keiner Weise gefasst gewesen, denn sie flog mit einem grellen Schrei auf wobei ihr leider auch sonst noch etwas recht Menschliches passierte. Wenn nicht gerade Montag gewesen wäre, Montage hatte der Strenge mit Vorliebe zu Prügeltagen erwählt, so wäre das Ganze über ein allgemeines Gelächter vielleicht gar nicht hinausgekommen. So aber brach er nun mit seinem ganzen Zorn aus, überfiel das arme kleine Götzlein mit seinen groben Händen und schlug und schlug bis wir alle schon dachten es wären von ihr nur mehr die leergeschlagenen Kleider vorhanden. Um dazwischen zu springen war ich nun zu feig, aber als er sie dann noch vor die Klasse hinausgeworfen hatte, wie ein Bündel Stroh, ging ich doch auf ihn zu und sagte weinend vor Wut: »Ich bin schuld Herr Lehrer, warum schlagen Sie nicht mich?« … »Fahr ab, du Laus!« sagte er und da wusste ich dass er ohnedies gemerkt hatte, wer die Ursache zu dem ganzen Vorfall gewesen war. Er machte dies dann auch noch allen klar, indem er an die ganze Klasse gewendet immer noch wütend schrie: »Wenn man dieses Mergelchen[28] da einmal anpacken möcht blieben einem ja so nur mehr[29] ein paar Hendelknochen in den Fingern.« Nun durften sie alle laut und in Sicherheit lachen und taten es auch ausgiebig während ich, frech und ohne um Erlaubnis zu fragen, aus der Klasse ging um nach Maria zu sehen. O, ich hatte mir allerlei vorgenommen. Auf den Knien wollte ich bis zu ihr rutschen, die sicher in einem Winkel, wo halbtot und voll Hass und Rache liegen würde. Meine neue Namenstag-Schale sollte sie bekommen, die mit den zwei Schwalben und dem feinen Spruch. Für ihre Sünden wollte ich jeden Abend beten, falls ich einmal welche an ihr wahrnehmen könnte, ach und noch vieles mehr. Aber dann war es ganz und gar anders. Sie lag nicht im Winkel und ich hatte gar nicht einmal Zeit auf die Knie zu fallen, so rasch stiess ich auf sie, die knapp an der Türe stand und – lachte, und lachte! … Ja, von einem Finger hing ihr ein Stück Nagel und rann ein bisschen Blut, vom Gesicht rannen ihr noch die Schmerztränen und machten es noch fleckiger als es so schon war, aber sie lachte. Natürlich konnte ich ihr da keine grossen Worte von Verzeihung und so, sagen, denn das Lachen war zu überall und zu erleichternd und schliesslich hockten wir dann beide vor der Türe und mussten uns gegenseitig halten um nicht trotzdem vor Lachen umzufallen. Ich glaube, sie hat es nicht gemerkt, dass ich ihr dabei die wehe Hand geküsst habe. Auch die Schale wollte sie dann später nicht annehmen, erst als sie mir dafür ein Nadelbüchschen geben konnte, behielt sie sie »zum Andenken« wie sie sagte.

So also war Maria. Und deshalb, war auch dann das andere möglich, dass ich am Jahresende, als ich in die nächste Klasse sollte, Maria aber noch einmal wiederholen musste, einfach zu dem Gestrengen ging, um ihn zu bitten »sitzenbleiben« zu dürfen. Ich setzte mich damit vor der ganzen Schule in Schande, aber das war wenig im Vergleich zu der Vorstellung, die weiteren Klassen ohne Maria durchmachen zu müssen. Das Unbegreifliche – auch jetzt mir noch völlig Unbegreifliche – liegt darin, dass der Herr Lehrer mich seinem eigenen guten Zeugnis zu Trotz tatsächlich in die Klasse zurücknahm und dabei war ich noch ständig ein Ding, an dem er niemals, seinem Zorn freien Lauf lassen durfte. Er bekam im Laufe seiner Prügelpraxis allerlei grobe und zutreffende Namen, aber mir hat er nur einmal weh getan, als er mich vom Katheder schob, wo ich hätte abstauben sollen, und zwar mit den Worten: »Du blinde Krott[30] willst mir wohl meine Uhr zerteppern?«[31] Ich vergab ihm das erst bei einem Ausflug, wo er ein paar ausgelassen durch den Hohlweg raufende Buben, die mich beinah überrannt hätten, mit Fusstritten auseinandertrieb und sie anschrie: »Könnt ihr denn nicht aufpassen, ihr Rotzlöffel, glaubt ihr die Kleine da ist bloss zum Niedertreten auf der Welt, hee?« […][32]

Erich Kucher

[…] Da die Wunden nicht heilen wollten, wurde mit ihrem zwölften[33] Lebensjahr von Dr. Mann in Wolfsberg der Versuch unternommen, die Wunden mit Röntgenbestrahlung zu heilen. Bei seiner Diagnose stellte der Arzt fest: »Sie wird wegen ihrer Lungentuberkulose ohnedies kein weiteres Jahr überleben.« Die Behandlung hatte jedoch Erfolg, die Wunden wie auch die Tuberkulose heilten aus. Zurück blieben Brandwunden an Hals und Gesicht und eine schreckliche Angst vor Bestrahlungen als Folge der Röntgenbehandlung. […][34]

Christine Lavant

Das Mädchen hatte zwölf Puppen. Keine großartigen Puppen mit Zöpfen und Schlafaugen und einer Stimme, die Mama schreit oder so ähnlich, nein, zwölf kleine gewöhnliche entzückende Puppen, von denen die größte kaum eine Spanne lang war und die anderen alle kleiner. Sie hatten alle zwölf, wenn sie genau nach Erfahrung eingelagert wurden, in dem Kittelsack[35] des Mädchens Platz.

Eigentlich hatte es schon letztes Mal gedacht, dass es die Puppen nicht mehr mitnehmen würde, weil sie ihm eigentlich so gut wie gar nicht geholfen hatten … Es roch immer noch gleich furchtbar, schon wenn man bloß in die Nähe des Gebäudes kam, und das Leben war immer wieder mindestens acht Tage nachher fast nicht zu ertragen. Jede Stimme, jeder Geruch, jede Berührung besonders, war, als fiele alles auf nacktes Fleisch. An Essen war überhaupt nicht zu denken!

Aber es hatte schließlich die zwölf Puppen diesmal doch wieder mitgenommen. Und dann ging auch noch die große Schwester mit und erzählte lustige, aber entsetzlich dumme Geschichten, die sie sich in ihrer Verzweiflung selbst ausdachte, bloß damit die kleine Schwester lachen sollte und auf dem Weg in das Krankenhaus nicht an die Bestrahlungen denken müsste.

Ja, die große Schwester konnte sogar so weit gehen, dass sie sich mit ihren zwanzig Jahren, wo doch jedes Mädchen auf der Straße gerne einen möglichst guten Eindruck machen möchte, wie eine Irrsinnige gebärdete, hüpfte und tanzte und lachte und weinte, bloß damit das kleine Mädchen nicht daran denken sollte … Denn der Arzt hatte der großen Schwester erst vor kurzem gesagt, dass die kleine Schwester wahrscheinlich nicht mehr länger als ein Jahr leben würde, wenn Gott nicht ein Wunder tut. Und auf dieses Wunder von Gott wartete zu Hause die Mutter. Und so mussten diese furchtbaren Wege eben doch alle Monate wieder gemacht werden.

Manchmal war das kleine Mädchen großmütig und lachte tatsächlich über die Dummheiten der großen Schwester, obwohl es sich heimlich eigentlich schämte. Aber was sollte es machen, wenn die Großen eben nicht gescheiter sind?

Als sie sich diesmal dem Gebäude näherten, stand die Angst, groß und furchtbar und wie noch nie, schon da und wartete! Geschüttelt davon, berührte das kleine Mädchen seine kleinste liebste Puppe im Kittelsack und weihte sie heimlich bei sich dem Tode, wenn es diesmal bloß ein wenig, bloß ums Merken[36] weniger schrecklich würde!

Und dann war schon der große Geruch da. Schrecklich, besonders schrecklich war die Tatsache, dass keines der Großen diesen Geruch zu spüren schien. »Merkst du es? Merkst du es vielleicht heute, wie schrecklich das riecht?!« – »Geh, das bildest du dir bloß ein! Es riecht doch gar nicht, nicht ein bisschen riecht es! Du machst doch bloß einen Witz, ich kenn dich schon!«

Was war da zu machen?

Während die Krankenschwester den Verband vom Gesicht löste, brach dem kleinen Mädchen schon der kalte Schweiß am ganzen Körper aus und seine Haare knisterten am Kopfe … Ein wahrhaftiger Geist – das Schrecklichste, was es sonst für dieses Kind gab – hätte jetzt bestimmt nicht eine solche Angst eingeflößt wie der leise surrende Apparat. Und dann wurde auch schon der kleine schwarze Kasten an das Gesicht geschraubt – nicht ganz dazu, aber beinah – und das Schreckliche begann.[37]

Viele werden denken, dass zwanzig Minuten eine lächerlich kurze Zeit sind in Anbetracht einer solchen Angst! Aber – es waren Ewigkeiten! Es waren tausend und noch einmal tausend Ewigkeiten und es gab Vorstellungen von allen Todsünden der Welt, die so abgebüßt werden müssten!

Eine Weckeruhr läutete, aber die Krankenschwester war weggerufen worden und der Apparat surrte weiter; nicht sehr lange, höchstens zehn Minuten, das ist doch bestimmt nicht sehr viel. Dann kam die Schwester hereingestürzt und es war zu Ende …

Das Kind ging nun wie schwerbetrunken neben der großen Schwester, der alles Tanzen und Springen nichts mehr half. »Lass mich! – Lass mich bloß! – Lasst mich bloß alle. Alle! – Geh fort!«

Nein, die große Schwester ging nicht fort, aber sie suchten sich einen anderen abseitigen Weg, entlang am kleinen Fluss. Und schweigend gingen sie nach Hause.

In dieser Nacht begann das Kind zu klagen – erst nur leise, aber unentwegt. Am Morgen weinte es schon so, dass die nächsten Nachbarn bis an die Haustüre kamen. Und es wurde natürlich alles Gute der Welt angeraten. Rohnenschmalz[38] mit Zwiebel Absank[39] und Zitronensaft, Streupulver[40] und tausend verschiedene Salben, die für alles Mögliche schon geholfen hatten und hier sicher auch helfen würden!

Jedes Mal wenn man etwas Neues auf die Wunde legte, schwieg das Kind stets eine Minute lang, um ja nicht zu übersehen, wenn der Schmerz vielleicht doch ein klein wenig nachlassen würde. Aber er ließ nicht nach, gar nie! Dann schrie es weiter … In der Nacht bellten alle Hunde im Dorfe, weil sie das Schreien nicht hören mochten.

Am zweiten Tag kamen schon die Frauen vom halben Dorf und brachten alles Mögliche mit, denn sie konnten es nicht mehr mitanhören. Sie brachten sogar süßen Rahm … Der war kühl und das Mädchen wartete wieder eine Minute und schrie dann weiter.