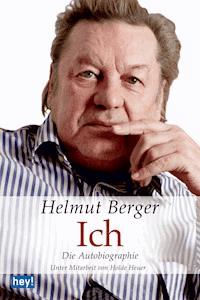

3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HEY Publishing GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ein Leben im Rausch der wilden Siebziger Seine Schauspielerkarriere imponiert durch Exzesse und Genialität. Keiner beherrschte die Kunst der Selbsinszenierung so gut wie er, keiner hat so skurrile Geschichten erlebt. Er kannte und kennt sie alle: Romy Schneider, Liz Taylor, Mick Jagger, Cathérine Denevue und natürlich den großen italienischen Regisseur Luchino Visconti. Helmut Berger nimmt kein Blatt vor den Mund wenn es darum geht, Stärken, Schwächen, Ticks und Marotten der High-Society darzustellen. „Eine grandiose Erzählung zwischen Exzentrik und Jet-Set-Tratsch“ – TAZ

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

HELMUT BERGER

Ich

Die Autobiographie

© Helmut Berger und Holde Heuer

E-Book-Ausgabe © 2013 bei hey! publishing, München

Originalausgabe © 2000 bei Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München

Umschlagabbildung: getty images

Abbildungen 1–8: handout getty images

Alle weiteren Fotos entstammen Helmut Bergers Privatarchiv.

ISBN 978-3-942822-40-4

www.heypublishing.com

Ja, ich bin durch die schönen Dinge des Lebens verdorben. Aber allen, die mich nur als Skandalnudel sehen wollen, kann ich nur sagen: Mit jedem Tag meines Lebens erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer, die mir so was von egal sind.

Alle meine Freunde wissen: Dieses Buch gehört Luchino Visconti, dem großen Filmemacher. Alle meine Leser werden spätestens am Ende dieses Buches wissen, dass die Welt nicht nur rund ist und dass Liebe das einzige verlässliche Lebenselixier ist.

Wie es sich gehört, danke ich an dieser Stelle, wo in jedem Buch die Widmung steht, allen, allen, allen. Und damit auch Holde Heuer dafür, dass nicht alles zwei Seiten hat, sondern auch 300 haben kann.

In einem Club in Rom, 1973.

Mit Richard Todd in »Dorian Gray«, 1970.

Mit Marie Liljedahl in »Dorian Gray«, 1970

Mit Romy Schneider in »Ludwig«, 1972.

Szene aus »Ludwig«, 1972.

Dreharbeiten von »Salon Kitty«, 1975.

Die große Sehnsucht meines Lebens: Ich will geliebt werden

Ich brauche Liebe! Avete capito?

Das ewige Thema meines Lebens ist die Sehnsucht, geliebt zu werden. Ich kann nicht genug Liebe kriegen.

Wer mich kennt, weiß: Bin i lieb, bin i der Liebste. Und bin i bös, bin i der schlimmste Mensch auf Erden. Wer das zu spüren bekommt, vergisst mich nie. Alain Delon nicht. Glenda Jackson nicht. Marisa Berenson nicht. Auch Richard Burton könnte ein Lied davon singen.

Dieser Delon wollte mir doch tatsächlich die große Liebe meines Lebens ausspannen, den genialen Filmemacher, geistvollen, zärtlichen, eleganten Luchino Visconti. Delon hatte nichts zu bieten, er wollte nur die besseren Rollen. Er war eifersüchtig auf mich, gönnte mir keinen Erfolg. Für seine Intrigen benutzte er sogar seinen kleinen Sohn Anthony. Er ließ ihn in seiner Kinderschrift Liebesnachrichten an Visconti schreiben. Aber das habe ich ihm gründlich verdorben.

Eines Tages kam Delon zu Besuch. Ich öffnete die Tür, sah ihn, fragte, um ihn zu ärgern, nach seinem Namen, sagte, dass ich ihn nicht kennen würde, und warf ihm die Tür vor der Nase zu.

Mir war sofort klar, dieser Delon wird für seine Karriere alle Mittel einsetzen. Das bedeutete höchste Alarmstufe. Ich fürchtete natürlich auch für meine Beziehung.

Delon klingelte Sturm. Nun öffnete Luchinos Butler, ließ Delon rein und meldete Visconti den Besuch. Luchino bat Alain in den Salon. Ich reagierte wütend, lief in Luchinos Ankleidezimmer und schnappte mir dort sein ganzes Bargeld. Dann ließ ich mich im Rolls-Royce vom Chauffeur in die Stadt fahren, um meinen Zorn über Delons Frechheit, einfach zu uns ins Haus zu kommen, mit Einkäufen zu dämpfen.

Abends erklärte ich Visconti meine Sorgen, bat ihn, die beruflichen Treffen mit dem Franzosen – wenn sie denn überhaupt sein müssten – in Zukunft doch wenigstens in Hotels wahrzunehmen. Als kurze Zeit später wieder Briefe mit Delons versteckten Liebesbezeugungen eintrafen, setzte ich Visconti ein Ultimatum. Mit mir nicht!

Es ist doch unglaublich: Ein Vater diktiert seinem siebenjährigen Sohn schwärmerische Schwüre! Mit allen Mitteln sorgte ich dafür, dass Visconti nie wieder mit Delon arbeitete. Zweimal war schließlich genug Glück für den Franzosen. Die Filme »Rocco und seine Brüder« und »Der Leopard« waren vor meiner Zeit mit Luchino Visconti entstanden. Auch Delons Freunde wurden von den Besetzungslisten gestrichen. Dafür habe ich schon gesorgt.

Um meine Rache komplett zu machen, fickte ich Delons damalige Frau Nathalie, die ich sehr mochte. Wir vergnügten uns auch zu dritt im Bett mit Maria Schneider, die »Der letzte Tango von Paris« mit Marlon Brando berühmt gemacht hatte. Aber was wäre der Spaß ohne Publikum. Also rief ich eine befreundete Journalistin an und erzählte ihr pikante Details, sorgte dafür, dass der Betrogene und die Öffentlichkeit davon erfuhren. Jeder sollte wissen: Es ist gefährlich, sich mit mir anzulegen.

Auch GlendaJackson, mit der ich 1975 unter der Regie von Joseph Losey »Die romantische Engländerin« spielte, reizte mich bis aufs Messer. Pah! Als renommiertes Mitglied der Royal Shakespeare Company betrachtete sie mich wohl als Schaufensterpüppchen vom Kontinent. Erst ignorierte sie mich, und als mich das nicht störte, bat sie mich mit Engelszungen um eine Drehprobe. Wir übten eine Szene ein. Fantastisch. Das ging wie geschmiert. Ein heißer, perfekter Rhythmus.

Beim Originaldreh spielte sie ganz anders. Spielte mich direkt an die Wand. Hielt sich einfach an keine Vorgabe. Warum wohl? Ihr gemeiner Hintergedanke war, mich total zu verunsichern. Aus einem einzigen Grund: Neid. Die englische Schauspielerin – damals vor allem bekannt als Theaterdarstellerin – war eifersüchtig auf meinen Welterfolg mit »Die Verdammten« und »Ludwig II.«. Sie wollte mich vor dem Team lächerlich machen.

Ich ließ sie auflaufen, reagierte statt mit Zorn mit zauberhaften, süßen Komplimenten: »Du bist einmalig, Glenda. Einfach überwältigend! Ich werde gleich heute Luchino am Telefon davon erzählen.« Wir drehten gerade in London, später in Monte Carlo. Nicht nur Michael Caine, die gesamte Besetzung des Films (über den Ausbruch einer selbstbewussten Frau aus den Konventionen ihrer Ehe) war von meiner Souveränität beeindruckt. Glenda versuchte es kein zweites Mal. Wir wurden noch eine richtige Filmfamilie. Wie so oft. Bei meiner Arbeit lasse ich keine Emotionen zu. Mehr als eiserne Disziplin hält mich gerade. Wozu bin ich Schauspieler geworden, wenn ich nicht mit meinen Gefühlen ganz nach Bedarf spielen kann.

Bei der Abschiedsfete schenkte Glenda mir ein Buch über den österreichischen Jugendstilmaler Gustav Klimt. Mit der Widmung: »You don’t go to the museum, the museum comes to you« – du gehst nicht ins Museum, also kommt das Museum zu dir. Das kann ja wohl nur Bosheit gewesen sein. Denn ich bin ja nicht total vertrottelt. Als gebürtiger Österreicher kenne ich doch unsere Nationalheiligtümer aus dem Effeff, also auch Klimt. Eine Frechheit! Ich habe das Buch dem Portier im »Hotel Savoy« in London geschenkt. Sozusagen als Trinkgeld! Und so, dass Glenda es erfuhr.

Böse Rache bekam auch Marisa Berenson zu spüren, die mich mit einem italienischen Grafen eifersüchtig machen wollte. Sie ließ sich in weiblicher Raffinesse heimlich, aber doch so, dass ich es bemerken musste, auf seine Yacht bringen, als wir in St. Tropez Urlaub machten. Ihr Abstecher war so inszeniert, dass unser Chauffeur nichts Besseres zu tun hatte, als mir von ihrem Ausflug zu erzählen. Sie wollte mich rasend machen, um endlich von mir geheiratet zu werden. Marisa wünschte sich unbedingt Kinder mit mir. Wir hatten uns 1970 kurz vor den Dreharbeiten zu Vittorio de Sicas »Der Garten der Finzi Contini« ineinander verliebt. In der mit einem Oscar als bester ausländischer Film ausgezeichneten Tragödie über eine jüdische Familie zu Beginn der Naziherrschaft spielten auch Lino Capolicchio, Dominique Sanda und Fabio Testi mit.

Unsere Verlobungszeit dauerte Marisa schon zu lang. Warum müssen die Frauen so verdammt romantisch sein und immer drängeln? Va bene, basta, dachte ich. Kein Mensch kann mich mit Eifersuchtsspielchen erpressen. Und der römische Satz »Chi va piano va lontano« – wer langsam geht, wird weit gehen – fiel mir ein. Ich hatte Zeit. Marisa würde in den nächsten Stunden nicht zurückkommen. In aller Ruhe, mit einem Glas Champagner und dann noch einem und noch einem, breitete ich ihre gesamte Couturemode auf dem Boden des Ankleidezimmers aus. Es war ein Riesenvergnügen, einen Kleidertraum nach dem anderen mit einer großen Schere in bizarre Streifen zu schneiden. Nach ihrer Rückkehr fiel sie fast in Ohnmacht. Schimpfworte und Vasen flogen. Genauso leidenschaftlich war die Versöhnung.

Richard Burton sah beschissen aus, Billy Wilder floh vor Coca-Cola

An Richard Burton nahm ich im wahrsten Sinne des Wortes süße Rache. Als ich mich in Cortina d'Ampezzo während meiner Dreharbeiten für den Film »Aschermittwoch« in LizTaylors Tochter Liza verliebte, polterte der Patriarch der Familie Burton-Taylor, dass eine Schauspielerin und ein Alkoholiker in einer Familie reichten.

Er machte mich bei Liza schlecht, ärgerte seine Frau mit langen Kommentaren über meine vielen Schwächen. Ich ließ mir nichts anmerken, war reizend wie immer. Aber ich vergaß nichts. Seine Gemeinheiten kränkten mich. Liz hörte ihm gar nicht zu. Was er sagte, war ihr sowieso wurscht. Sie tat immer, was sie für richtig hielt. Kein Mann konnte ihr je das Wasser reichen. Und sie war zu jedem Spaß aufgelegt.

Als Richard eines Tages Liz mal wieder betrunken anpöbelte, verstreute ich blitzschnell eine ganze Packung Schokoladentrüffel über ein Kanapee, auf das er sich gerade legen wollte. Er hatte keine Ahnung, warum wir unentwegt kicherten. Als er wenig später mit braunverschmierter Hose zu einer Drehbesprechung wegfuhr, konnten Liz und ich uns nicht halten vor Lachen. Aber in seinem irischen Blut hatte Richard nicht nur viel Whisky, sondern auch viel Humor. Er lachte später über meinen derben Spaß genauso wie wir.

Ich bin unberechenbar! Man erwartet zuviel von mir, ich erwarte zuviel von anderen. Meine Freunde kennen nicht nur meine amüsanten Geschichten. Sie wissen, dass der Schauspieler Helmut Berger nicht nur eine Schokoladenseite hat, wie alle Menschen übrigens.

Zwei Seelen hausen, ach, in meiner Brust. Der Beste zu sein, wenn ich gut bin. Und der Schlimmste, wenn … Das ist vielleicht der Einfluss der überschäumenden Liebe meiner Mutter und der schlagkräftigen Strenge meines Vaters. Heiß und kalt wie mein ganzes Leben. Ich habe in den letzten Jahrzehnten nicht nur die guten Eigenschaften der Römer übernommen, die alles ausführlichst bereden müssen, langsam aufstehen, langsam essen. Auch die negativen Seiten habe ich verinnerlicht: stündliche Stimmungsschwankungen, Unzuverlässigkeit, Phlegma. Ausgenommen bei meiner Arbeit. Sonst aber mal so, mal so, wie ich mich gerade fühle.

Und ich bin wirklich ein lieber Mensch. Junge Filmemacher wie Christoph Schrewe und Johannes Brunner sind mir für mein Interesse an ihren Produktionen ewig dankbar. Trotz minimaler Gage war ich bereit, 1992 in Schrewes Film »Boomtown« neben Claudia Wilde, Leon Boden und Gerd Wameling einen neureichen Immobilienhai darzustellen, der mit undurchsichtigen Ost-Geschäften in Berlin zu Geld und Grunewald-Villa gekommen ist. Korruption spielt ebenso eine Rolle wie eine hörige Geliebte, dargestellt von Isolde Barth. In der Rolle des Fieslings konnte ich mich richtig austoben. Ein Fahrradkurier, der meine miesen Geschäfte beobachtet, bringt mich am Ende zum Schweigen.

Bei Brunner, schon hochdekoriert, aber wie viele Jungfilmer zu knapp bei Kasse, sollte ich meinen dritten König Ludwig II. spielen und die letzte Szene seines nassen Todes im Starnberger See als abstrakte und sehr schöne Kunstinszenierung erleben. Sie hätte zu den Szenen gehört, die einem als Schauspieler haften bleiben.

Ich sollte als Ludwig II. die Spiegelgalerie von Schloss Herrenchiemsee durchschreiten, die mit etwa 2000 Kerzen beleuchtet ist. Ludwigs letzter Weg, der direkt in den See führt. In dem Durchschreiten, wie ein Durchgang vom Leben zum Tod, zeigen sich noch einmal die Widersprüchlichkeit seines Wesens und die Tragik seines Lebens. Als »König ohne Macht«, als schwärmerischer und introvertierter Mensch! Der Höhepunkt der Szene wäre erreicht, wenn Ludwig ruhig und gefasst in den dunklen Raum am Ende der Spiegelgalerie blickt – im nächsten Augenblick hört man das gesamte Glas des Spiegelsaals mit einem Schlag zerspringen.

Der bayerische Märchenkönig ist gleichsam meine Schicksalsfigur. Bei meinem dritten Ludwig wäre ich so schlecht bezahlt wie nie gewesen.

Die Argumente Brunners über die Verpflichtungen der Kunst gegenüber dem Kommerz hatten mich überzeugt. Johannes Brunner ist der sogenannte Bildhauer der Kunstfilme und Raimund Ritz deren Komponist. Doch ihr Film »vom nassen Tod« kam aus Geldmangel nicht zustande. Die sehr kreativen Jungfilmer haben mit Musikstücken, Klangskulpturen und Kurzfilmen schon Ehrungen aber zu wenig Honorar verdient.

Dadurch blieb mir ein drohendes Problem bei den Dreharbeiten erspart: Ich wollte beim besten Willen nicht, wie vorgesehen, im Februar für meinen Ertrinkungstod ins Wasser des Starnberger Sees gehen. Um die Zeit ist es dort wohl nicht nur mir zu kalt.

Die Eiseskälte in diesem Karnevalsmonat war schon bei der Produktion von Viscontis »Ludwig II.« ein Grund gewesen, die Sterbeszene zu verschieben. Obwohl ein Lakai mit einem vorgewärmten Bademantel am Ufer auf mich wartete und Luchino mir warmen Grog servieren ließ – zum Schluss eine ganze Flasche –, bibberte ich vor Kälte und Zorn. Ich bat Luchino, einen Lakaien für die Probeszenen in die Fluten zu schicken. Er weigerte sich. Mit jeder Einstellung wurde ich kälter und böser, forderte mit Grabesstimme Gnade. Endlich, endlich hatte Luchino ein Einsehen. Er verschob die Dreharbeiten für den Ertrinkungstod des Königs auf den Mai. Nach 22 Einstellungen!

Neue Einflüsse im Filmgeschäft, junge Impulse von Leuten wie Schrewe und Brunner sind notwendig. Dafür verzichte ich schon mal auf meine Gagenvorstellungen. Außerdem belebt Konkurrenz den Markt. Zu viele große Macher sind doch angepasst. Wenn sich ein Genie wie Billy Wilder den von Konzernen wie Coca-Cola beherrschten Filmmärkten verweigert, muss man doch endlich mal anfangen nachzudenken. Ich kann nur zu gut verstehen, dass ein Billy Wilder die Lust verliert, wenn Weltkonzerne als Sponsoren bestimmen, wie das Productplacement zu sein habe und was der Film im Interesse des Firmenimages zu zeigen oder der Regisseur zu schneiden habe.

Die jungen New Yorker Regisseure mag ich auch. Meine Unterstützung ist ihnen sicher. Aber in den USA leben? Ich finde Hollywood schrecklich, die Plastikwelt, das ganze System, das ich bei meinen vielen Reisen erlebte. Besonders hautnah während meiner Arbeit für den »Denver-Clan«. Die Amerikaner sind puritanisch mit einer doppelbödigen Moral. Sie lächeln sogar noch, wenn sie von einem Trauerfall erfahren.

Schrecklich, diese ewigen T-Shirts mit »Fuck you« drauf, »Shit«, »Fuck« und »Fuck up yours«! Sie haben die besten Jeans, Hamburger und Fried Chicken, sie sind »business minded«, aber sie haben einfach keine Kultur. Mir imponieren in den USA nur wenige, Liz Taylor zum Beispiel, Barbra Streisand, Faye Dunaway, Jack Nicholson oder Al Pacino, mit dem ich »Der Pate III« drehte.

Außerdem sind die Chancen deutscher Schauspieler in Hollywood gering. Die Filmmafia steckt sie in Klischees wie Nazioffiziere oder blonde Dummchen. Wenn ich an das jüngere italienische Kino denke, wird mir auch nicht viel wohler. Drehbücher bekomme ich dauernd, aber nicht nur meine Agentin Paula Bonelli weiß, dass bis zur Unterschrift viel Wasser den Tiber hinunterfließt. Bis der richtige Regisseur gefunden ist, der Verleih, das Geld – bis dahin tauscht man stundenlang Höflichkeitsfloskeln aus.

Wenn i lieb bin, verteile ich überschwenglich meine Herzlichkeit. An die Garderobieren meine schönsten Kaschmirpullover. An alte Damen meinen Schmuck, weil sie mich in ihrer Liebenswürdigkeit an meine Mutti erinnern. Talentierte Zufallsbekanntschaften, die mir auf meinen vielen Reisen positiv auffallen, kriegen meinen Einfluss zu spüren. Empfehlungsschreiben gehen an die Agnellis, Necchis und Gancias. Gut sein bedeutet für mich sich selbst verschenken. Ich bin wirklich ein lieber Mensch, sympathisch, verrückt, boshaft. Wenn es sein muss. Und ich bin ein treuer Freund.

Mich reizt die Intrige, solange sie intelligent ist, denn bei Dummheit sehe ich rot. Mein Spott ist dann nicht zu übertreffen. Ehrlich bin ich auch, was bei anderen leicht Widerspruch herausfordert. Wer weiß schon, wie man sich eine Stunde später fühlt. Ich nicht.

Meine Worte können aus Stahl sein, sind keine leicht verdauliche Kost. Aber warum lauwarm daherreden, ich mag kein laues Leben. Ich will, dass man mich versteht, dafür mache ich aus meinen Worten schon mal Kanonenkugeln, die mitten ins Herz treffen. Ich weiß, das ist gschert. Aber wer etwas zu sagen hat, darf nicht lahm daherreden. Ich möchte auch geliebt werden. Da ist schon der erste Widerspruch. Wie kann man geliebt werden, wenn man auch so chaotische Seiten hat wie ich und sich manchmal selbst nicht versteht. Aber so widersprüchlich ist das Leben. Man vergisst gerne meine schauspielerischen Leistungen, ausgezeichnet mit vielen Preisen, wenn mal wieder etwas nicht im sogenannten normalen Rahmen bleibt. Was heißt eigentlich Normalität in diesem Milieu? Selbst bei meinen schlimmsten Skandalen wusste ich immer, pervers sind nur die, die um etwas herumreden. Kompromisse verabscheue ich genauso.

Ich bin ein genialer Selbstdarsteller. Die beste Therapie ist immer meine Arbeit. Die Drehzeiten retten mich oft vor meinen eigenen Abgründen, meiner Verletzbarkeit, den Depressionen.

Filmen ist meine Bestimmung. Ein Schauspieler sucht in seinem Spiel auch immer sich selbst. Manchmal habe ich mich in meinen Rollen gefunden. In Viscontis Geschichten immer. Meine privaten Eskapaden mit den betäubenden Exzessen zeigen wohl auch meine Verlorenheit. Sie sind immer Fluchten vor mir selbst. Mich ängstigen die Vorstellungen der Menschen von mir. Darum schirme ich mich oft ab. Ich spielte dekadente und perverse Rollen, und die Leute vermuten, dass ich so bin: blasiert und vulgär. Die Leute denken eben lieber negativ als positiv.

Dabei habe ich die besten Vorsätze für mein Leben. Nur manchmal verstehe ich mich selber nicht. Die Ausfälle, für die ich verantwortlich bin, genieren mich wirklich. Dann kommen alte Schuldgefühle hoch. Denn ich weiß genau, wie und wann ich eine Nacht durchdrehe oder unhöflich oder ekelhaft bin. Beschimpfungen der Polizei, Prügeleien in durchzechten Nächten, systematische Zerstörungen der Bareinrichtungen und der ganze Dreck, der mich so sein lässt, wie ich bin, brachten mir einen schrecklichen Ruf ein. Aber die vielen Nachtclubs können mir auch dankbar sein. Ich verschaffte ihnen mit meiner konsequenten Haltung ein neues Interieur. Mit Sicherheit geschmackvoller als vorher. Und doch frage ich mich später, warum ich nicht anders kann. Dann bitte ich sämtliche Freunde um telefonische Aufklärung. Vier Tage Gefängnis erlebte ich wegen eines meiner Auftritte in Rom. Eine furchtbare Zeit. Aber das andere war wieder einmal einfach stärker. Der Teufel, der satanische, lässt mich nicht aus seinen Fängen. Ab und zu nimmt er mich in Besitz. Wirklich, ohne mich hier zu entschuldigen, stolz bin ich nicht darauf.

Soraya trug Perücke, Lagerfeld hielt mich für blöd

Vor 2o Jahren dachte ich anders über mich und die Welt. Ich provozierte die öffentliche Meinung. »Bad taste« befahl ich meinen berühmten Gästen zur Feier meines dreißigsten Geburtstags 1974 im weltberühmten römischen Nachtclub »Jackie O.«, gleich hinter Roms Flanier-Boulevard Via Veneto. Es wurde das wildeste Skandalfest der siebziger Jahre. Je scheußlicher angezogen, umso verrückter die kokainentfesselten Leute.

Mich feierte Soraya, die in der knallroten Perücke giftgrüne Bänder trug. Darunter ein schwarzes Großmutterkleid. Daneben Valentino, der ein hässlich rot-blau-weiß kariertes Spitzenjäckchen anhatte; Barbara Bouchet in den engsten Jeans-Hotpants aller Zeiten. Unmöglich, ohne Hilfe den runden Po herauszuschälen. Meine liebe Freundin Ursula Andress als grell geschminkte Irma la Douce mit Straußenfedern um den Hals und zutiefst dekolletiert.

Alle kamen sie, die feinsten Leute Europas in den hässlichsten Outfits, Adel, Filmprominenz, High-Society. Sie ließen mich mit weißem Traumpulver als Geburtstagsgeschenk hochleben. Wir schnupften alle. Damals plagte mich keine Angst vor Enthüllung. Pah, Skandale waren mir wurscht. Happenings lenkten mich ab von mir selbst. Von der Belanglosigkeit, den Pausen zwischen den Filmen, der Sinnlosigkeit des Lebens, dem Wissen, dass nichts bleibt. Später, als Viscontis Witwe, brach dieses Bewusstsein vollends durch.

Wie durch ein Vergrößerungsglas verschärfte sich mein Blick auf den Alltag, aus dem ich regelmäßig mit überstürzten Reisen ans andere Ende der Welt floh. Denn ich hasse Langeweile. Verabscheue diese scheußlichen Klischees. Seit ich die bessere Hälfte meines Selbst 1976 mit Visconti verlorenhabe, überlebt nur noch ein Teil meiner Persönlichkeit, der versucht, nicht immer an ihn zu denken und ihn zu vermissen.

Das ist zum Verrücktwerden. Manchmal bin ich kurz davor, durchzudrehen. Ich kenne meine Fehler genau, weiß, wann und wie ich mich danebenbenehme. Mein Image, das ich selbst verursacht habe, stört mich, vor allem, wenn ich in Deutschland bin und die wenig freundlichen Reaktionen der Presse erlebe. Dann sage ich mir, Gott sei Dank halten sie dich für irre. Das ist doch der wahre Grund für die Einladungen in deutsche Talkshows, die massenweise bei meiner Agentin Paula Bonelli ankommen. In Italien und Frankreich, wo man mich vor allem wegen meiner Filme und meines Witzes schätzt, ist das ganz anders. In Deutschland bedeutet mein Auftritt vor allem Skandal.

Entgegen den Ratschlägen von Freunden bin ich oft zu vertrauensselig. Ich denke an Erich Böhmes »Talk im Turm«. Seine Redaktion faxte meiner Agentin als Teilnehmer für ein Gespräch über gleichgeschlechtliche Beziehungen Karl Lagerfeld, Françoise Sagan und Inge Meysel durch. Als ich mein Hotel in Berlin zur Sendung verlassen will, treffe ich Lagerfeld und winke ihm zu: »Also, bis gleich.« Er fragt mich, was ich meine, und ich erfahre schließlich, dass er aus einem ganz anderen Grund in Berlin ist. Kopfschüttelnd sagt er: »Ich bin doch nicht so blöd, in eine deutsche Talkshow zu gehen.«

Zuverlässig, wie ich bin, gehe ich trotzdem hin, treffe weder auf die Sagan noch die Meysel, sondern nur den schwulen Regisseur Rosa von Praunheim der sich dann in der Sendung beschwert, dass Homos in Deutschland keine Sozialwohnungen bekommen. Nur Dummköpfe verstehen nicht, dass ich da explodiere. Ein Glas Champagner reicht, damit sich meine Aggression in wüsten Beschimpfungen entleert.

Die Sendung hatte ihren Skandal und ich eine miese Presse. Meine klarstellenden Leserbriefe dazu druckte niemand. AuchChristoph Schlingensief mit seiner ganz anderen Talkshow suchte die Aufmerksamkeit der Presse, als er die neben mir sitzende Beate Uhse übelst beschimpfte. Ich sprang ihr bei, und wir unterhielten uns prima. Wie kann man eine so charmante und erfolgreiche Lady so unterschätzen. Da lobe ich mir die Fairness von Thomas Gottschalk und Roger Willemsen, die ich in deren Talkshows erlebte.

Lange wehrte ich mich gegen dieses Buch, bin immer noch unsicher über den Sinn einer Lebensbeichte. Aus vielen Gründen. Ich mag keine Vorschriften, zum Beispiel, dies Buch so oder so zu schreiben, und fürchte doch das Urteil der Leser. In meinem Privatleben mache ich, was ich will. Das ist meine persönliche Entscheidung. Aber die Konsequenzen machen mir auch angst. Ich bin wie ein Dieb. Nicht den Diebstahl bereue ich, nein, ich fürchte die Strafe. Ganz anders bei Filmarbeiten. Als Teil einer Gruppe unterwerfe ich mich total dem Drehplan, da bin ich nicht wiederzuerkennen in meiner Disziplin. Besser als der beste Preuße. Auch wenn es mir noch so schwerfällt.

Meine vielen Freunde auf der ganzen Welt möchte ich mit diesem Buch nicht enttäuschen, deshalb scheue ich manche Enthüllungen und hoffe inständig darauf, für meine Wahrheiten nicht verurteilt zu werden. Weil ich geliebt werden will. Im Grunde meines Wesens bin ich schüchtern. Deshalb trinke ich manchmal einen, um lockerer zu sein. Manchmal auch zwei oder drei. Dann kann ich auch überreagieren. Bis zum Kontrollverlust. Ich offenbare mich hier. Ohne Wenn und Aber. Ich riskiere es. Einem Menschen, der wahrhaftig ist und nichts beschönigt, verzeiht man auch. Daran glaube ich. Jeder hat schließlich seine Licht- und Schattenseiten. Auch ich.

Mein Vater verprügelte, meine Mutter verwöhnte mich

Man merkt es mir nicht an, aber ich bin schüchtern. Eine Plage schon in meiner Jugend. Später habe ich getrunken, um locker zu werden. Vor jeder Filmpremiere. Oder ich nahm, wie alle damals, Drogen, die mir eine trügerische Sicherheit gaben. Warum fehlt gerade mir das Urvertrauen? Ich habe nie einen Psychologen danach gefragt, ahne aber die Gründe in meiner Kindheit. Mein Vater Franz Steinberger, der 1996 starb, und ich verstanden uns nicht. Er wünschte sich stets einen Sohn, aber einen richtigen Kerl, nicht so einen wie mich.

Als Wunschkind Helmut Steinberger, so mein bürgerlicher Name, wurde ich am 29. Mai 1944 in Bad Ischl geboren. Meine Mutter Hedwig war überglücklich, mein Vater in Russland im Krieg. Wir lebten auf dem Bauernhof der Steinberger-Familie in Bad Mitterndorf, bis mein Vater drei Jahre nach Kriegsende aus der Gefangenschaft heimkehrte. An das Landleben erinnere ich mich deshalb, weil ich in ein Sammelbecken für den Mist unserer Tiere fiel, aus dem mich meine Mutter rettete. Soviel Scheiße kann einem ja nur Glück bringen.

Schon damals verwöhnte mich meine geliebte Mutti mit viel Butter, einer teuren Kostbarkeit. Ich klaute sie sogar von reichen Nachbarn. Ein gutes Tauschobjekt gegen Eier und Wurst. In der Nachkriegszeit zogen wir nach Salzburg. Vater und Mutter, beide aus dem Hotelfach, wollten sich unbedingt selbständig machen. Zunächst mit einer kleinen Bar, »Jedermann«, direkt auf der linken Seite der Salzach-Staatsbrücke, damals die beste Bar Salzburgs. Später kamen das »Bräustüberl« und eine Pension hinzu.

Mein Vater dachte nur daran, seine Existenz wiederaufzubauen. Mehr und mehr Geld zu verdienen, das meine Mutter verwaltete. Dafür hatte sie immer ein gutes Händchen. Und für die Kochkunst. Sie arbeiteten 16 Stunden täglich. Da blieb für mich wenig Zeit. Erst zogen sie aus einer kleinen Wohnung in eine größere, später erlaubten sie sich ein Auto. Irgendwann auf seinem Weg in die finanzielle Sicherheit vergaß mich mein Vater, wie ich ihn später vergessen habe. Eine gefühlsmäßige Beziehung, ein offener Dialog zwischen uns fanden nicht statt. Mein Vater dachte nicht an die Liebe, die ich doch so dringend gebraucht hätte. Meine Eltern arbeiteten nachts im »Bräustüberl« und schliefen tagsüber. Ein Kindermädchen kümmerte sich um mich. Ich gewöhnte mich schnell an diesen Zustand. Meine Eltern nicht.

Die Volksschule besuchte ich in Parsch, im schicksten Viertel Salzburgs, danach planten meine Eltern ein Internat in Feldkirch. Noch heute hat meine Mutter ein schlechtes Gewissen, weil sie mich nicht persönlich betreut hat. Als Ehefrau in der damaligen Zeit stand sie völlig unter dem Einfluss ihres ehrgeizigen Mannes. Er war furchtbar streng. Mit sich selbst und mit mir. Seine Hand rutschte schnell aus, manchmal langte er mit einem Kleiderbügel hin. Und während ermich schlug, stand meine Mutter vor der Tür, weinte und flehte, ihr Kind in Ruhe zu lassen. Vergeblich. Mein Vater kannte kein Pardon.

Eine Odyssee durch Schulen begann. Von meinem siebten bis siebzehnten Lebensjahr war ich in Schulheimen. Ein Jahr Volksschule in einem privaten Schulinternat, kurzer Wechsel nach Hause, dann zog ich an den Mondsee zu der befreundeten Familie Steger. Mit der Tochter Martina verstand ich mich sehr gut. Eine tolle Schwester, zehn Jahre älter als ich. Sehr intelligent, sie gab mir Nachhilfestunden in Englisch, Französisch und Geographie. Wer konnte ahnen, dass diese Fächer für meine spätere Karriere entscheidend sein würden.

Helmut Berger mit seiner Mutter als Zweijähriger 1946.

Die Eltern Hedwig und Franz Steinberger 1994.

Ich war so gern Femme fatale, fatal war aber bloß mein Sexleben

Nach der Volksschule wechselte ich an die Handelsakademie für kaufmännische Berufe. Nach sechs Monaten bin ich im hohen Bogen rausgeflogen. Durchgefallen aufgrund von totaler Faulheit. Buchhaltung interessierte mich nicht die Bohne. Aber mein Vater bestand stur auf diesem Beruf. Mein Wunsch, auf das Max-Reinhardt-Seminar nach Wien zu wechseln, um Schauspieler zu werden, stieß auf taube Ohren. Er verachtete meine gelegentlichen kindlichen Verkleidungsspiele mit den Sachen meiner Mutter.

Um mir das auszutreiben, schlug er mich. Er wollte mir einbläuen, dass der Schauspielberuf ein Beruf der Armen sei. Sein ewiger Druck entfernte mich immer mehr von ihm, einem Menschen, ganz ohne Gespür und Sensibilität für seinen einzigen Sohn. Damals entwickelte ich meine Wurschtigkeit.

Wenn ich meine Eltern besuchte, lebte ich in meiner Clique auf, war jede Nacht unterwegs und träumte von der Schauspielerei. Auf unseren Kostümfesten war ich die Femme fatale in Netzstrümpfen und hohen Pumps. Heimweh hatte ich nur daheim in Salzburg. Nach meinen Spezln auf der Schule. Nach meiner Freiheit. An den Wochenenden fuhr ich am liebsten zu Freunden. Meine Eltern machte das traurig, aber sie mussten immer nur arbeiten.

Weiter ging’s mit dem verhassten Thema Handel. Diesmal die einfache Handelsschule in Feldkirch, ein Internat am Vorarlberg. Eine katholische Einrichtung mit Brüdern des Ordens Deux la Salle.

Schwarzgewandete Priester, die uns unterrichteten. Ihre Lehren hatten einen verheerenden Einfluss auf mein späteres Sexleben. Aus der Sicht der katholischen Kirche war die Frau eine Jungfrau. Schon erotische Gedanken zählten zur Sünde. Einmal bekam ich Stubenarrest, weil ich angeblich ein Mädchen so angesehen hatte, als wäre sie nackt. Viele Jahre lang plagten mich später Schuldgefühle schon bei sexuellen Fantasien.

Was Frauen und Männer verband, war hier nicht Liebe, es sei denn zur Zeugung von Kindern. Es war Schmutz, der gebeichtet werden musste. Sogar schmutzige Träume gehörten in den Beichtstuhl. Das ewige Thema Schuld und Sühne der Katholiken! Ich brauchte Jahre, um diese Prägung loszuwerden. Das war die Hölle. Wie beim Militär. Um sieben aufstehen, Betten machen. Abhärtung mit eiskaltem Wasser, Beichte, Kommunion und Frühstück. Alles beichtete ich, meine Fantasien waren schier grenzenlos. Und doch unterschätzte ich den Einfluss. Das sollte sich später zeigen, wenn ich bei meinen ersten Erfahrungen mit Mädchen nur unter Alkohol wirklichen Genuss empfinden konnte.

Seit diesem spartanischen Internat esse ich keine Marmelade mehr. Die großen verschmierten Dosen, einfach ekelhaft. Was man Kindern zumutet, ist nicht zu glauben. Eine Plörre als Kaffee. Mit Soda vermischt. Damit es bei uns Buben keinen Aufstand gab, klerikale Verbote der Lust. Ha, ha. Ganz ehrlich, wir hatten in dieser Atmosphäre sowieso keine Tete-à-tête-Wünsche. Ein Mitschüler klärte mich auf. Günther Orstler erzählte mir das erotische Einmaleins. Bei meinem ersten Mädchen, ich war schon 18 Jahre, merkte ich dann, wie eindimensional seine Vorstellungen von Sex gewesen waren. Priesterliche Schreckenspredigten verschreckten wohl auch ihn.

Schon damals entwickelte sich bei mir ein unbändiger Wille nach Freiheit. Ich machte, was ich wollte. Und dazu gehörte niemals das Lernen. Ich studierte stattdessen alle Möglichkeiten, aus den Zwängen herauszuschlüpfen, um mich zu amüsieren. Mein eiserner Wille setzte sich auch hier durch: Ich versagte. Was jetzt blieb, war die Hotelfachschule in Bad Hofgastein. Ein edles Institut, auch Sammelbecken für reiche und faule Schüler ohne einen Abschluss von normalen Schulen.

Eine teure Einrichtung, um wenigstens nach außen den Schein zu wahren, dass die lieben Kleinen brav lernten und den Eltern nicht im Weg waren. Da musste schon fleißig hingeblättert werden, um sich hier einschreiben zu dürfen. Das erste Mal, dass mir eine Schule gefiel. Die Mädchen und Jungs waren aus demselben Holz wie ich. Versager eben! Verweigerer des Establishments, wie später die Blumenkinder sangen.

Fürst Egon zu Fürstenberg war auch dabei und einige andere Adelige. Egon wurde einer meiner besten Freunde. Gott sei Dank alles lustige Leut. Sofort falle ich in die österreichische Sprachmelodie. Die Schule war wie ein Theaterstück. Ein bisserl Rezeption, a bisserl Bar. A bisserl Kochkunst, abisserl Patisserie. A bisserl Weinkellerei, a bisserl Bankett. Uns wurde halt der normale Hotelablauf beigebracht.

Obwohl ich in allen Schulen einen Ruf wie Donnerhall hatte als aufrührerischer Bandenführer, ein kleiner Spitzbube war, ein Tunichtgut, der mit den Mädchen zankte und ihnen das Röckchen hochhob, war ich doch im Innersten meines Herzens ein schüchterner Salzburger Bua geblieben. Muttis Liebling, der sich nach der Mutterbrust sehnte. I mag Latte, die süße Versuchung Muttermilch. Gaudinockerl lassen mich nicht kalt, capisci?

Ich verliebte mich. Ingrid Weis war meine Auserkorene, die Schwester von Heidelinde Weis. Sie wurde meine Königin. Mit ihrer eleganten Schönheit, der lässigen Haltung und ihrem herrlichen Gitarrenspiel faszinierte sie mich. Auch später verloren war nie den Kontakt. Sie ist seit Jahren die Lebensgefährtin eines Kollegen, Harald Leipnitz, der oft mit Heidelinde Weis Theater gespielt hat. Ingrids Geburtstag habe ich nie vergessen.

Wir tanzten ganze Nächte durch. Sie küsste wunderbar. Ich konnte gar nicht aufhören, mit ihr zu knutschen. Allerdings war Sex nicht drin. Mein schüchternes, von katholischen Schuldgefühlen geplagtes Herz verbot schon ein bisschen Petting, obwohl ich mich danach sehnte. Die Ordensbrüder in Feldkirch hatten mit ihrem Beichtzwang ganze Arbeit geleistet. Sicher nicht in Gottes Sinne. Liebe kann doch nicht Sünde sein. Mit dem Glauben hat das wirklich nichts zu tun. Meine Vaterunser begleiten mich überallhin. Mein Gottvertrauen sitzt sehr tief. Ich habe meinen Gott, an den ich glaube. Den teile ich auch nicht und belästige ihn auch nicht mit irgendwelchen Wünschen. Er hat genug zu tun, denke ich.

Die frühe Perfektion des Crossdressings: 1963 während seiner Ausbildung an der Hotelfachschule in Bad Hofgastein.

Mit seiner Jugendliebe Ingrid Weis, der Schwester von Heidelinde Weis, 1963, zu der er nie den Kontakt verloren hat.

Liz Taylor mochte meinen Schmarrn, Nurejew wollte Tassen voller Knoblauch

Erst mit 18 erlebte ich die Weihen der Erotik. In der Schweiz. Was dann über die Menschheit hereinbrach, ist hinlänglich bekannt. Die Welt wäre um vieles ärmer, und das rede ich mir nicht nur ein. Meine Ex-Lieben haben es behauptet. Bianca Jagger, Marisa Berenson, Britt Ekland. Zwei Diven im Bett, eine Frau und ich. Eine brisante Mischung. Heute habe ich keine Hemmungen mehr. Ob es nun Sex mit dem Ex ist, einem Mann oder einer Frau, solange nur die Anziehung stimmt.

Ich denke an meinen Freund Egon von Fürstenberg, der übrigens auch nur die zweiJahre Schulzeit im Hotelfach blieb und lieber Modeschöpfer wurde. Diana, seine zauberhafte Frau, und die drei Kinder leben mit ihrem Papa ein glückliches Familienleben der Upperclass. Spießer nennen das wohl Arrangement. Ich nenne es das Leben. Viel mehr Menschen wären bisexuell, wenn sie es zulassen würden. Eigentlich sind sie arm dran, ihnen fehlt eine Hälfte des Mondes.

In der Hotelfachschule habe ich wieder nicht aufgepasst. Im Windschatten der anderen, mit einem schwachen Notendurchschnitt schafften wir dennoch die Abschlussprüfung. Die Schulgelder glichen den Wissensstand aus. Dass ich heute ein Meister am Herd bin, verdanke ich meiner Mutter und nicht der Schule. Ihre Kochkunst war bei den Gästen beliebt, die von weit her für Muttis Spezialitäten anreisten. Sie brachte mir die originellsten Rezepturen bei. Beim Essen ist es wie in allen Bereichen meines Lebens: Ob Freundschaft, Arbeit oder Vergnügen, ich will immer das Äußerste, das Optimale. Nur im Extrem spüre ich mich. Wenn mich in Rom Heimweh plagt, dann nach dem Szegediner Gulasch meiner Mutter. Kurzerhand wird sie eingeflogen. Ich hänge sehr an meiner Mutter. Überschütte sie mit Schmuck. Mit Koffern voller Kalbshaxerl, Würstl, Tafelspitz und Sauerkraut reist sie an. All die Köstlichkeiten außerhalb italienischer Grenzen. Ich verwöhne meine Freunde mit österreichischen Spezialitäten: Beuschl, Lüngerl mit Knödel oder Wiener Schnitzel mit Preiselbeeren.

Von meinem Kaiserschmarrn schwärmen Liz Taylor und Bianca Jagger. Emperio Valentino und Yves Saint Laurent lieben wie ich Weißwürste mit süßem Senf und krossen Brezln. Nur Rudolf Nurejew konnte ich gutbürgerlichen Essensgeschmack nicht beibringen, als Russe bestand er auf Tassen voller Knoblauch. Für ihn das Zaubermittel seiner hohen Sprünge, für mich in dieser Menge bloß ein totalerGeschmackskiller. Aber er schwor auf dieses gscherte ordinäre Zeug.

Mein Vater hatte seinen Willen bekommen, sich wieder mal bei seinem Junior durchgesetzt. Mit 18 Jahren war ich ausgebildeter Hotelfachmann mit Examen im Praktischen und Mündlichen, die schriftlichen Prüfungsergebnisse lassen wir besser unerwähnt. Alles Schriftliche ist die Hölle für mich. Ich hatte meine Schuldigkeit getan. Mehr war nicht drin. Take me or leave me. Aber mein Vater entschied: »Du hilfst uns nun im ›Bräustüberl‹.« Ein anstrengender Job mit fast 1000 Gästen täglich. Ich suchte einen Fluchtweg.

Meine Eltern gönnten mir kein Teenager-Vernügen. Das hat mir maßlos gestunken. Nie fuhren sie mit mir in den Urlaub, wie andere Eltern es mit ihren Kindern tun. Die vielen Sommerferien reichten mir für alle Zeit. Unbezahltes Training nannte mein strenges Familienoberhaupt meine Arbeit damals. Er war ein Boss wie ein General. Bei mir nützten seine Manöver nichts. Weil mit meinem Vater nicht zu reden war, klaute ich wegen des ausbleibenden Lohnes ganze Fässer Bier für Freunde. Damit richteten wir Partys aus. Mit gestohlenem Bier versuchte ich auch die Ordensbrüder des Knabeninternats in Feldkirch zu bestechen. Capito? Natürlich vergebliche Liebesmüh. Das kostete mich viele Vaterunser und Rosenkränze.

Meine Mutter bemühte sich, mir das Zeitmanko mit eleganter Garderobe und großzügigem Taschengeld auszugleichen. Hinter dem Rücken meines Vaters. Für ihren Sohn kam nur das Schönste und Beste in Frage. Mein Vater tut mir heute fast leid, er war wohl auch eifersüchtig auf die überschwengliche Liebe, die ich von meiner Mutter bekommen habe. Wie ein Luchs passte er auf mich auf. Er wünschte sich so sehr einen korrekten, fleißigen Sohn. Jedes Mal bemerkte er meine Diebstähle. Jedes Mal schlug er mich windelweich. MeineMutter brüllte, weinte, flehte wieder vor der verschlossenen Tür für mich um Gnade. Und wie immer vergeblich. Irgendwann schlug ich zurück. Aber gegen seine Kraft hatte ich keine Chance.

Wenn mein Vater noch leben würde, hätte ich Spaß daran, die schlagenden Missverständnisse seitenlang auszubreiten, aber er ist tot. Es ist nicht mehr zu ändern. Er wollte wohl mein Bestes. Er wollte einen Sohn, der so diszipliniert war wie er selbst, einen richtigen Mann. Er wollte mich zu einem seriösen Bürger mit einem ordentlichen Beruf drillen. Am liebsten mit einem Doktor vor dem Namen. Als ihm das nicht gelang, versuchte er, wenigstens einen Hotelmanager aus mir zu zaubern. Oder soll ich sagen: pressen? Er wollte stolz auf mich sein. Ihn plagte all dieser komplexe Nachfolgermist. Er konnte einfach nicht anders. Er selbst war so ganz anders als ich. Ein fleißiger Mann, kein Raucher oder Trinker. Vielleicht quälte ihn ein Trauma? Was mochte er erlebt haben, als er nach drei Jahren russischer Gefangenschaft mit Erfrierungen an den Füßen aus dem Krieg zurückkam? Darüber fiel nie ein Wort. Auch nicht über Gefühle.

Wir führten keine Vater-Sohn-Gespräche, mein Kontakt war immer meine Mutter. Es fehlten uns echte Dialoge für das gegenseitige Verstehen. Er fragte mich nie, er befahl. Wenn er kommandierte, dass ich den Biertresen säubern sollte, habe ich es extra nicht gemacht. Ich hörte ihm einfach nicht zu. Seine Ohrfeigen störten andere mehr als mich. Irgendwann wurde er zu einem fremden Mann, der mit meiner Mutter verheiratet war. Ich hatte ihn bis zu meinem vierten Lebensjahr nicht gekannt, und später lernte ich ihn auch nicht kennen.

Mief im »Bräustüberl«, Liebe in St. Moritz

Nur kurz arbeitete ich nach dem Hotelstudium bei meinen Eltern. Viel zu lang für mich. Ich hatte einfach die Nase voll vom »Bräustüberl«. Von der Bierausschenkerei und den besoffenen Leuten. Von wegen »Proletarier, vereinigt euch«, in der Masse erzeugen sie den Mief der Mittelmäßigkeit. Und dazu gehörte ich nicht. Ein Leben mit diesem Volk? Ohne mich! Lange genug war ich der brave, folgsame Sohn eines braven, fleißigen, geradlinigen Vaters gewesen. Mein Geschenk an ihn war das Hoteldiplom, das mir nur noch Mittel zum Zweck schien. Für den Fall, dass mir mal Reisegeld fehlen sollte, die Schecks meiner Mutter nicht ausreichten. Ciao, Vater. Ciao, Salzburg. Ciao, Mutter.