9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Reinas Rebeldes

- Sprache: Spanisch

NI DÉSPOTA, NI INTRIGANTE. REINA Y MECENAS Isabel de Farnesio, reina de España, ha sido recordada como ambiciosa y manipuladora, reducida a la imagen de una mujer que tejía intrigas para mantener su influencia. Pero esta biografía revela a una líder estratégica, con inteligencia política y visión diplomática, capaz de proteger los intereses de sus hijos y navegar un mundo dominado por hombres y monarcas rivales. Transformó la crítica en fuerza y el juicio en diplomacia, dejando un legado de astucia y determinación que demuestra que la historia también se escribe desde la capacidad de actuar y decidir. Una obra que desmonta mitos y devuelve la voz a una reina que desafió prejuicios y ejerció el poder con audacia en una Europa marcada por tensiones y alianzas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

NI DÉSPOTA, NI INTRIGANTE. REINA Y MECENAS

I. DE ELISABETTA A ISABEL

II. YO, LA REINA

III. PODEROSA EN LA SOMBRA

IV. REINA GOBERNADORA

V. REINA MADRE

VISIONES DE ISABEL DE FARNESIO

CRONOLOGÍA

© María Pilar Queralt del Hierro por el texto

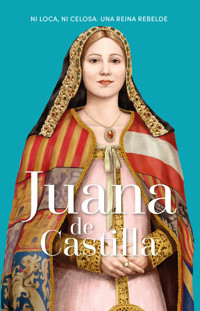

© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta

© 2021, RBA Coleccionables, S.A.U.

Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora

Diseño interior: tactilestudio

Realización: Editec Ediciones

Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis

Asesoría histórica: María Ángeles Pérez Samper

Fotografías: Oronoz / Album: 156; Wikimedia Commons: 157, 159.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: diciembre de 2025

REF.: OBDO876

ISBN: 978-84-1098-770-8

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

NI DÉSPOTA, NI INTRIGANTE. REINA Y MECENAS

Isabel de Farnesio ha sido la reina consorte más poderosa de la historia de España, exceptuando a las regentes. Gobernadora del reino en dos ocasiones —la primera en sustitución de su esposo Felipe V, la segunda en nombre de su hijo Carlos III—, se vio obligada a tomar las riendas del gobierno entre 1714 y 1759 a causa de la depresión bipolar que sufría el monarca. Y lo hizo con un gran sentido político y una absoluta maestría a la hora de volver a situar a España en el mapa político europeo, un escenario del que había sido apartada desde la firma del Tratado de Utrecht, el cual puso fin a la guerra de Sucesión por el trono de España.

Nacida en Parma en 1692, del matrimonio de Eduardo Farnese (un apellido que se castellanizaría como Farnesio) y Dorotea Sofía de Neoburgo, fueron sus derechos sucesorios al ducado de Parma los que la llevaron a contraer matrimonio con el monarca español. En 1714, Felipe V había enviudado de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, y dado que, tras la firma del Tratado de Utrecht, España había perdido las posesiones italianas vinculadas desde hacía siglos a la Corona, se pensó que un matrimonio italiano ayudaría a recuperar la posición de antaño. No obstante, lo que en un principio fue un matrimonio de Estado, pronto derivó en una amorosa relación conyugal, algo inusual en la época y, en particular, en este tipo de uniones. Isabel se convirtió en el mejor apoyo del rey, supo convivir con su delicada salud mental, sustituirlo cuando fue necesario y aconsejarlo siempre, hasta el punto de convertirse en la auténtica factótum del gobierno del reino.

Isabel asumió con gusto ese papel. Amaba el poder y sabía cómo ejercerlo. Sin embargo, tuvo que pagar un alto precio por ello. Bien puede decirse que fue una soberana poderosa, pero no una reina amada. Los enemigos abundaron tanto dentro como fuera de las fronteras del reino. Los primeros, organizados en camarillas palaciegas; los segundos, capitaneados por Austria, Francia e Inglaterra, fueron fruto de las rivalidades políticas causadas por su política exterior. Isabel de Farnesio no dudó en enfrentarse al emperador Carlos VI de Austria y a la poderosa Francia de Luis XIV y Luis XV. Aunque supo manejar hábilmente las relaciones familiares —Felipe V era nieto del rey Sol—, firmando el Primer y el Segundo Pacto de Familia, nunca ocultó sus antipatías hacia el país galo y otro tanto sucedió con Inglaterra. El resultado fue una abierta hostilidad hacia su persona por parte de las principales figuras de las cancillerías europeas, que la acusaron de desarrollar una política a base de intrigas y solo en beneficio de sus hijos. Unos juicios de valor que quedaron patentes en las cartas del embajador de Francia, Louis-Guy de Guérapin de Vauréal, a Luis XV, en las que no dudó en escribir: «la ambición, la envidia, la desconfianza se reparten su alma, en la cual la amistad y el reconocimiento no han entrado jamás. Se piensa incluso que ama a sus hijos solo en cuanto que los convierte en objeto de su ambición». Otro tanto hizo el embajador británico, duque de Newcastle, que la calificó como «la soberana más turbulenta de Europa». Es más, a causa de su genio vivo y su carácter apasionado, en las cancillerías europeas se la denominaba «la fiera de España». Un retrato de sus contemporáneos que, sin duda, contaminó la visión que la historia tradicional ha dado de su persona.

Sin tener en cuenta la mermada salud mental del rey y su imposibilidad de ocuparse del gobierno muy a menudo, unos y otros consideraban que Isabel se arrogaba unas atribuciones que excedían a las funciones de toda reina consorte. Y otro tanto opinaban los españoles, quienes la acusaban de manipular al rey y se mostraban contrarios al enorme coste en vidas y recursos que suponía su implicación en las guerras europeas.

Isabel de Farnesio, ciertamente, no tenía la dulzura de su antecesora, María Luisa Gabriela de Saboya, una reina extraordinariamente amada por su pueblo. Su energía, su carácter expeditivo y la resolución con la que se manejaba en los asuntos de Estado se interpretó como usurpación de las funciones del soberano cuando, en realidad, lo que hacía era suplir sus incapacidades. Es más, la opinión pública de su tiempo e incluso buena parte de la historiografía posterior, la convirtieron en la malvada madrastra de los cuentos infantiles al considerar que primaba los intereses de sus hijos sobre los de los infantes Luis y Fernando, nacidos del primer matrimonio del rey. Hasta tal punto llegaron los reproches, que un sector de la corte se atrevió, sin fundamento alguno, a acusarla de haber envenenado al príncipe Luis cuando este murió poco después de ocupar el trono, con el fin de recuperar el poder perdido. El infundio venía dado por el hecho de que, mientras fueron príncipes de Asturias, tanto Luis como Fernando permanecieron apartados de los negocios de Estado. Había una razón para que eso sucediera: la influencia que ejercía sobre ellos el llamado «partido español» que no compartía los criterios políticos de Isabel de Farnesio y, especialmente en el caso del futuro Fernando VI, se mostraba partidario de articular una regencia y forzar una nueva abdicación de Felipe V.

Nadie puede negar que Isabel de Farnesio encaminara la política exterior del reino hacía la consecución de un trono para sus hijos. De su matrimonio con Felipe V nacieron siete hijos y, de ellos, cinco ciñeron una corona: Mariana Victoria fue reina de Portugal por su matrimonio con José I; Carlos consiguió la Corona de las Dos Sicilias, primero, y la de España, después; Felipe recibió el ducado de Parma, Piacenza y Guastalla; María Teresa fue delfina de Francia, y María Antonia, reina de Cerdeña como esposa de Víctor Amadeo III. También es cierto que, para conseguir su propósito, no escatimó riesgos: si fue necesario, se tomaron las armas, pese al enorme coste en dinero y vidas que ello representó. Pero esta estrategia no solo se debía al amor incondicional que sentía por su prole, sino a la voluntad de remediar el agravio territorial que España había sufrido en Utrecht y a su deseo de disponer del legado italiano que por derecho de sangre le correspondía.

Evidentemente, la vida de Isabel de Farnesio tiene luces y sombras. Si en su debe puede incluirse una cierta prodigalidad a la hora de administrar las arcas reales, en su haber hay que consignar su condición de mecenas. Isabel, además de una política sagaz, fue una mujer culta y apasionada por el arte. Introductora en España de la ópera italiana, era una espléndida intérprete de clavecín. Coleccionista impenitente de los más variados objetos, como tabaqueras, joyas o abanicos, también amplió la colección real de esculturas con la compra de las que habían pertenecido a la reina Cristina de Suecia, que incluía piezas como las ocho musas de la Villa Adriana, datadas del año 130 d.C. y que se conservan actualmente en el Museo del Prado. No obstante, su gran pasión fue la pintura. En ese terreno, su afán compilador se volcó en incrementar la pinacoteca real con más de trescientos cuadros, entre los que figuraban piezas de Rubens, Rafael, Miguel Ángel, Teniers, Van Dyck o su amado Murillo, entre otros muchos pinceles ilustres. Del mismo modo, amplió la biblioteca real e intervino activamente en la construcción, ampliación y decoración de los palacios de La Granja de San Ildefonso, Riofrío y Real de Madrid.

El legado de Isabel de Farnesio es, sin duda, el de una mujer que supo llevar las riendas del Estado, que enriqueció el patrimonio cultural y artístico de España y que desempeñó un papel inalcanzable para otras soberanas consortes a lo largo de los siglos. Tal vez por ello fue denostada por sus contemporáneos y juzgada erróneamente por la posteridad. Es hora, pues, de que la historia haga justicia a su memoria.

I

DE ELISABETTA A ISABEL

Elisabetta Farnese, hija del duque de Parma, había quedado atrás. Ahora era el momento de Isabel de Farnesio, reina consorte de España.

La niebla que resbalaba por las laderas de las montañas iba cubriendo el valle poco a poco. El convoy que ese 29 de noviembre de 1714 conducía a Elisabetta Farnese de la ciudad de Tarbes a Pau, cerca de la frontera francoespañola, avanzaba lentamente por una vía paralela al río Adur. Un viento gélido y húmedo se colaba por las rendijas del carruaje y sumía a la joven princesa en un perpetuo escalofrío que ni siquiera la manta con la que se resguardaba conseguía calmar. Intentó distraerse de tanta incomodidad y pasó suavemente su pañuelo de seda por el cristal de la ventanilla para librarla del vaho. Entre la bruma, divisó un paisaje hecho de altas montañas, torrentes tumultuosos, espesos bosques y algún que otro claro tapizado de musgo. Un entorno bien diferente al de su Parma natal, pensó, donde los ríos fluían calmos y las praderas alternaban con suaves colinas a menudo bendecidas por el sol.

Elisabetta no pudo evitar un cierto sentimiento de nostalgia, pero lo reprimió de inmediato. Era una Farnese y no podía permitirse debilidad alguna. Menos ahora cuando, gracias al matrimonio por poderes contraído meses atrás en Parma, era la esposa de Felipe de Borbón, rey de España. No, no era el momento de entretenerse en el pasado, sino de pensar en el futuro. Y este no era otro que el de ejercer de reina consorte de uno de los tronos más disputados de Europa. Un apetecible destino, sin duda, pero —Elisabetta no se engañaba— no por ello exento de dificultades. Sabía que su matrimonio con el rey de España no se debía a sus cualidades personales, ni siquiera a su dote, sino a su privilegiada situación en la línea sucesoria de la familia Farnesio y, por tanto, al hecho de ser la llave que abría a España la posibilidad de recuperar los territorios italianos perdidos tras el recién firmado Tratado de Utrecht. También sabía, pues así se lo habían dicho, que iba a encontrarse con un rey desolado ante la prematura muerte de su primera esposa, María Luisa Gabriela de Saboya, con la obligación de ejercer de madre de los tres huérfanos nacidos de este matrimonio y con un reino dividido y empobrecido tras la larga guerra que había seguido a la muerte sin sucesión del último de los Austrias, Carlos II.

Había sido una contienda larga y cruenta. Ya antes de la muerte de Carlos II, las Coronas europeas habían entrado en liza por hacerse con el sustancioso botín que representaba la herencia española. Las reales cancillerías fueron plenamente conscientes de que era una utopía pensar que el rey de España, dada su escasa salud, llegara a dar sucesión al trono. Urgía, por tanto, designar un heredero sin que ello supusiera romper el equilibrio político europeo. Las negociaciones acabaron por polarizarse en torno al rey francés, Luis XIV, en nombre de su nieto, Felipe de Anjou, y al emperador Leopoldo de Austria, quien defendía la candidatura de su hijo Carlos. Ambos soberanos habían estado casados con princesas españolas, ambos eran nietos de Felipe III y ambos esgrimían derecho de sangre al trono español. La muerte de Carlos II en 1700 y la urgencia por entronizar a su sucesor habían convertido las conversaciones diplomáticas en un conflicto armado de carácter internacional que pareció eternizarse hasta 1711. La situación cambió radicalmente entonces, puesto que, a la muerte de José I de Austria, sucesor de Leopoldo, Carlos hubo de hacerse cargo de la Corona imperial. Ante el peligro de que, de triunfar el candidato austríaco, se recompusiera el antiguo Imperio hispánico, las potencias europeas reconocieron a Felipe de Anjou como nuevo rey de España. Finalmente, en 1713, el Tratado de Utrecht selló la paz pero, a modo de compensación para los diversos países litigantes, impuso una mengua importante de los territorios pertenecientes a la Corona española, y la pérdida de Italia fue el recorte más doloroso.

Consciente, pues, de la situación política del que ya era su reino, Elisabetta sabía que no le esperaba una tarea fácil. De hecho, hacía tan solo unos pocos meses que Felipe V había conseguido reducir los últimos núcleos austracistas en Barcelona y Baleares, pero ella se sabía fuerte. Podría con todo, se decía. El destino había sido generoso al brindarle un trono y ella demostraría que estaba a la altura.

Un brusco frenazo la avisó de que habían llegado a su destino. Allí, a las afueras de Pau, esperaba encontrarse con su tía materna, Mariana de Neoburgo, quien, a lo largo de once años, como esposa del último de los Austrias, había ocupado el trono que ahora pertenecía a Elisabetta. Mariana había sido una de las víctimas de la delicada situación política por la que había atravesado el reino de España. Su acérrima defensa del candidato austríaco la había convertido en persona non grata en la corte de Felipe V y la habían obligado a exiliarse en Bayona, bajo la custodia del aparato gubernamental del rey de Francia.

Sin duda, se dijo Elisabetta, la experiencia de su tía en la corte española podía facilitarle los recursos necesarios para saber cómo desempeñar en el futuro su papel de soberana. Mariana había vivido en primera persona los avatares políticos que precedieron a la muerte de Carlos II y había sido clave en la negociación para concertar el matrimonio de su sobrina con Felipe V. Ante ello, tanto la prudencia como la cortesía aconsejaban a Elisabetta que se entrevistara con su tía, bien para recabar información, bien en señal de agradecimiento. Entre mujeres, pensó la joven, se entenderían mejor. No se verían coartadas por razones de Estado o convenciones diplomáticas, y era consciente de que no podía perder la oportunidad si, como deseaba, esperaba ejercer el poder.

No obstante, Elisabetta desconfiaba ante la insistencia con la que su tía había forzado el encuentro. Sabía del carácter intrigante y autoritario de Mariana y temía que quisiera utilizarla como un peón más en el tablero político de aquella España nacida del Tratado de Utrecht, o que pretendiera su intercesión para poder regresar a la corte de Madrid. Si esas eran sus intenciones, se equivocaba, se dijo Elisabetta. Ella nunca sería el peón de nadie. Ya no era una niña y conocía perfectamente el poder que su nueva posición le concedía. Sobre todo, tenía muy claro lo que deseaba: reinar. No iba a ser una simple muñeca de salón o un vientre fértil. Quería ejercer el poder que le confería la corona, bien por ella misma o a través de la persona del rey, sin que ello representara perderle el respeto que le debía como soberano. Elisabetta Farnese, la hija del duque de Parma, había quedado atrás. Ahora era el momento de Isabel de Farnesio, reina consorte de España.

Cuando, poco después de que el carruaje se detuviera, Mariana de Neoburgo salió al encuentro de su sobrina, Isabel pudo constatar que la dama que avanzaba hacia ella con aire altivo y gesto decidido poco o nada tenía que ver con la miniatura que su madre le había mostrado en Parma. Pese a tener poco más de cuarenta años, Mariana de Neoburgo tenía el aspecto de una matrona, su cabello pelirrojo había encanecido y las arrugas surcaban su rostro. Sin duda, se dijo Isabel, la vida no había sido considerada con ella. Sin embargo, no le costó reconocer en sus ojos la mirada cariñosa y dulce de su madre, Dorotea Sofía de Neoburgo, y, en la calidez de su abrazo, la protección que esta siempre le había dispensado. Mariana, por su parte, intuyó en su joven sobrina mucho de la disposición con que, años atrás, ella había llegado a la corte española sin conocer las condiciones vitales del que iba a ser su esposo. Deseaba que a Isabel no le esperara con Felipe V el mismo calvario que ella había vivido con Carlos II, un hombre de físico escaso y luces bien menguadas. Apenas iban a pasar juntas unas pocas jornadas, pero Mariana se juró a sí misma que iba a poner todo su empeño para dar a Isabel los instrumentos necesarios que le facilitaran la vida en la corte madrileña.

Recorrieron el resto del camino juntas, en el mismo carruaje en el que había viajado Isabel, conversando amigablemente y, una vez llegadas a Pau, Mariana siguió con sus atenciones hacia su sobrina. Si en el momento de encontrarse ya la había obsequiado con algunas joyas de incalculable valor, ahora no tuvo inconveniente en cederle las mejores habitaciones del castillo de Pau para que reposara y se encontrara a gusto. Eran unas estancias amplias y austeras, decoradas con apenas unos pocos muebles, pero la principal estaba dotada de una enorme chimenea que caldeaba el ambiente. Una vez allí, mientras Mariana se retiraba a sus apartamentos, Isabel se despojó de la capa con gesto rápido y, sin esperar a que sus camareras la ayudaran, se alisó el vestido, se retocó el peinado y caminó hacia el hogar, confiando en que el calor de las llamas la reconfortara y diera algo de color a sus mejillas. Instintivamente, se llevó la mano a la cara. Esperaba que el albayalde hubiera tapado convenientemente las marcas que la viruela había dejado en su rostro cuando solo tenía dieciocho años. Estaba convencida de haber causado buena impresión a su tía, pero siempre cabía la duda de que no hubiera sido así pese a las constantes muestras de cariño que Mariana le había demostrado.

Lo cierto es que Mariana e Isabel tenían en común, más allá de la sangre, el gusto por el poder, una considerable cultura y el interés por el arte en todas sus manifestaciones. No costó demasiado, pues, que simpatizaran, y a las conversaciones de mera cortesía siguieron las confidencias. Mariana pudo cumplir sobradamente sus propósitos y avisar a Isabel de las dificultades que iba a encontrarse al llegar a la corte. Le habló del amor incondicional tanto del rey como de su pueblo por la reina fallecida y la avisó de que era más difícil luchar contra un fantasma que contra una rival de carne y huesos. Le insistió, además, en que se adaptara a las normas cortesanas, ya que el protocolo español tenía mucho del versallesco y nada que ver con las costumbres parmesanas en las que Isabel había crecido. Pero, sobre todo, la previno contra la influencia que la camarilla francesa tenía sobre el rey. Fue rotunda: el rey estaba en manos de una mujer, Anne-Marie de la Trémoille, princesa de los Ursinos.

La tal dama había ejercido de camarera mayor de María Luisa Gabriela de Saboya, la reina difunta, y se había apoderado totalmente de su voluntad. Desde su cargo, había conseguido llegar hasta el monarca, obtener su confianza y convertirse en uno de los personajes más influyentes de la política española. Ambiciosa e intrigante, tal era su posición en la corte que no había negocio de Estado que no pasara por sus manos —que era lo mismo que decir por las de Luis XIV de Francia, añadió Mariana— y había intervenido personalmente en las negociaciones del Tratado de Utrecht. Isabel debía, pues, estar prevenida: la princesa de los Ursinos no dudaría en acercarse a ella y tratar de manipularla como había hecho con su antecesora en el trono.

La joven reina tomó buena nota de los consejos de su tía. No obstante, pensó, no quería llegar a Madrid cargada de prejuicios. Primero convocaría a Anne-Marie de la Trémoille, luego decidiría por sí misma cómo actuar. Lo que ignoraba era que, mientras se despedía de la reina viuda y cruzaba la frontera francoespañola, Anne-Marie se disponía a recibirla convencida de que la nueva reina sería una inexperta y dócil aristócrata italiana de segunda fila, fácil de manejar, y que iba a permitirle mantener su lugar de privilegio en la corte y ejercer su papel de agente de Luis XIV. Se equivocaba. Isabel de Farnesio no solo tenía carácter y formación, sino que sabía perfectamente lo que quería y cómo conseguirlo.

Isabel de Farnesio había nacido en el palacio de la Pilotta de Parma el 25 de octubre de 1692, del matrimonio del duque Eduardo II Farnesio y la princesa palatina Dorotea Sofía de Neoburgo. Huérfana de padre desde muy temprana edad, fue su tío Francisco Farnesio, el segundo esposo de su madre, quien ejerció las funciones paternas. Ahora, cuando estaba a punto de cruzar la linde fronteriza que separaba Francia y España, rememoraba sus años de infancia entre preceptores e institutrices, juegos y diversiones, siempre entre los paisajes amables de Parma y bajo la atenta mirada de su madre. Una mirada y una compañía que, pese al poco tiempo transcurrido lejos de ella, ya echaba de menos. Inquieta y curiosa, a Isabel siempre le había gustado el estudio, y nunca se le resistieron materias como la geografía, la historia, la filosofía o las matemáticas; tampoco las lenguas, puesto que, además del toscano paterno y del alemán materno, dominaba el francés y el español. Aunque si con algo disfrutó extraordinariamente fue con el aprendizaje de la música, el bordado y la pintura. Unas artes cuya práctica se había prometido a sí misma no abandonar durante el resto de su vida.

Ciertamente, a pesar de no pertenecer a la élite de las dinastías italianas, Isabel había gozado de una formación superior incluso a la de otras princesas europeas. Una cualidad nada desdeñable a la hora de ser la consorte real. No le habían faltado afectos ni educación en los años pasados en Parma, tanto durante el gobierno de su abuelo, Ranuccio II, como durante el de su padrastro, Francisco I. Nunca, sin embargo, había pensado que llegaría a ocupar un trono. Es más, siempre había temido que, afeada por aquella inoportuna viruela que no solo estuvo a punto de costarle la vida, sino que le dejó marcas indelebles en cara, escote y brazos, se frustrara cualquier tentiva de matrimonio. Pero confiaba en que su prosapia despertara el interés de algún noble toscano, alemán o incluso español, dados los vínculos ancestrales del ducado con el reino de España, cuyos medios y blasones convinieran, a su vez, a los destinos políticos de Parma.