9,99 €

Mehr erfahren.

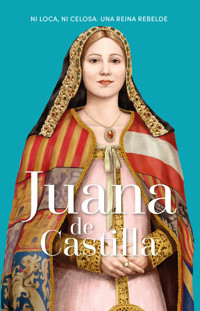

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Reinas Rebeldes

- Sprache: Spanisch

NI MANIPULADORA, NI LASCIVA. DUEÑA DE SU VIDA Leonor de Aquitania ha sido retratada como una reina licenciosa, demasiado libre para su tiempo y demasiado poderosa para los hombres que la rodearon. Poetas y cronistas la pintaron como ambiciosa y culpable de dividir reinos y corazones. Pero esta biografía revela la verdad: bajo la leyenda de pasión y escándalo se esconde una de las mentes más brillantes de la Edad Media. Mecenas de trovadores, defensora del arte y estratega en la sombra de dos coronas, Leonor fue madre de reyes, prisionera y diplomática, tejiendo su destino con audacia y visión. Se atrevió a amar, gobernar y pensar en un mundo que apenas concebía que una mujer pudiera hacerlo. Una historia fascinante que desmonta mitos y devuelve la voz a una reina que desafió el poder y las normas de su tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 194

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

NI MANIPULADORA, NI LASCIVA. DUEÑA DE SU VIDA

I. DUQUESA DE AQUITANIA, REINA DE FRANCIA

II. ALZAR EL VUELO

III. NUEVAMENTE REINA

IV UN IMPERIO PARA SUS HIJOS

V. FIEL A SU LEGADO

VISIONES DE LEONOR DE AQUITANIA

LA VISIÓN DE LA HISTORIA

NUESTRA VISIÓN

CRONOLOGÍA

© María Pilar Queralt del Hierro por el texto

© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta

© 2021, RBA Coleccionables, S.A.U.

Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora

Diseño interior: tactilestudio

Realización: Editec Ediciones

Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis

Asesoría histórica: Laura Pereira Domínguez

Equipo de coloristas: Elisa Ancori y Albert Vila

Fotografías: Wikimedia Commons: 156, 159; Keystone archive / Age fotostock: 158.

Para Argentina:

Edita RBA EDICIONES ARGENTINA S.R.L., Av. Córdoba 950 5º Piso “A”. C.A.B.A.

Publicada e importada por RBA EDICIONES ARGENTINA S.R.L.

Distribuye en C.A.B.A y G.B.A.: Brihet e Hijos S.A., Agustín Magaldi 1448 C.A.B.A.

Tel.: (11) 4301-3601. Mail: [email protected]

Distribuye en Interior: Distribuidora General de Publicaciones S.A., Alvarado 2118 C.A.B.A.

Tel.: (11) 4301-9970. Mail: [email protected]

Para México:

Edita RBA Editores México, S. de R.L. de C.V., Av. Patriotismo 229, piso 8, Col. San Pedro de los

Pinos, CP 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México

Fecha primera publicación en México: octubre 2021

Editada, publicada e importada por RBA Editores México, S. de R.L. de C.V., Av. Patriotismo 229,

piso 8, Col. San Pedro de los Pinos, CP 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México

ISBN: 978-607-556-130-1 (Obra completa)

ISBN: en trámite (Libro)

Para Perú:

Edita RBA COLECCIONABLES, S.A.U., Avenida Diagonal, 189, 08019 Barcelona, España.

Distribuye en Perú: PRUNI SAC RUC 20602184065, Av. Nicolás Ayllón 2925 Local 16A

El Agustino. CP Lima 15022 - Perú Tlf. (511) 441-1008. Mail: [email protected]

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: diciembre de 2025

REF.: OBDO865

ISBN: 978-84-1098-759-3

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

NI MANIPULADORA, NI LASCIVA. DUEÑA DE SU VIDA

Leonor de Aquitania no fue la mujer intrigante y lasciva que se pretendió en su tiempo. Por el contrario, fue una soberana de fuertes convicciones, tenaz y valiente, que supo defender sus derechos y los de los suyos con inteligencia y prudencia. Su papel en la cultura del «amor cortés» tampoco fue, como se insinuó por parte de los sectores más conservadores de su siglo, el de incitadora al desorden moral, sino que utilizó sabiamente su corte para potenciar las artes y las letras, y llevó a cabo una espléndida labor de mecenazgo que continuó la mayor de sus hijas, María de Champaña.

Sin duda alguna, Leonor de Aquitania luchó por conseguir una forma de sociedad en la que la mujer tuviera un papel preponderante con el que equilibrar el duro androcentrismo de su época. Una actitud que la convierte en precursora de muchas de las conquistas actuales del feminismo. Pero en el siglo xii, ser una mujer fuerte y poderosa como Leonor también tenía su precio. Cierto que el poder de las reinas durante la Edad Media excedía con mucho al que tuvieron las soberanas de siglos posteriores, cuando la implantación de la ley sálica apartó a las mujeres de la línea de sucesión al trono y cuando la jerarquía eclesiástica impuso su normativa en conventos y abadías relegando a un segundo plano a las grandes abadesas medievales. Aun así, cualquier atisbo de ambición en una mujer, cualquier posición de fuerza en un mundo mayoritariamente regido por hombres daba lugar a especulaciones y rumores maledicentes que socavaban el buen nombre de la interesada. Ese fue el caso de Leonor que, como dice su biógrafa Régine Pernoud en un ingenioso juego de palabras, ha sido comparada «tanto con Melusina como con Mesalina», es decir, con el hada etérea de las leyendas artúricas a la que su esposo, inquieto por sus frecuentes ausencias, sigue sigilosamente hasta descubrirla en un claro del bosque convertida en serpiente, o con la emperatriz romana, esposa del emperador Claudio, acusada de ninfomanía. Aunque, en el caso de Melusina, Leonor bien podría ser su trasunto histórico, antes de que la imaginería de la Edad Media convirtiera la serpiente, símbolo de la sabiduría y del poder femeninos en las culturas arcaicas, en la encarnación del Diablo.

«Por sus obras los conoceréis» asegura la Biblia, y la frase podría aplicarse con toda razón a Leonor de Aquitania. Su periplo vital fue, a todas luces, extraordinario. No solo porque alcanzó una longevidad poco habitual en su época (vivió más de ochenta años en un mundo en el que la esperanza de vida era muchísimo menor), sino por lo intenso de las circunstancias que rodearon su existencia. Educada en una corte con costumbres liberales —su abuelo era Guillermo IX, conocido por muchos como el primer trovador—, fue criada por sus padres entre el arte, la música y la literatura. Esto hizo germinar en ella una enorme sensibilidad, así como un carácter rebelde y libre que no casaba con el mundo masculino y rudo que la rodeaba. En todas y cada una de sus etapas, Leonor supo mostrarse como una mujer poderosa, una sagaz política y un motor incontestable de la revolución cultural del «amor cortés», que desdeñaba las relaciones amorosas como fruto de las bajas pasiones y elevaba la pulsión erótica a la categoría de inspiradora de la creación literaria. A su imagen y semejanza se crearon algunos personajes femeninos como Isolda, la reina protagonista de la narración artúrica Tristán e Isolda, o Ginebra, la esposa del rey Arturo, mientras que su labor de mecenazgo dio lugar a una amplia producción trovadoresca que sentó las bases de la literatura francesa.

En cuanto a su faceta política, su incorporación a las tareas de gobierno fue muy temprana. A los dieciséis años, después de la muerte de su padre y de su hermano mayor, se convirtió en la dueña de un vasto y rico territorio que se extendía desde Anjou hasta los Pirineos. Ese mismo año, en 1137, se casó con Luis VII, príncipe heredero al trono francés. Poco después, el rey galo murió y Leonor y su esposo se convirtieron en los nuevos soberanos de Francia. El matrimonio pronto se vio empañado por la disparidad de caracteres de los cónyuges y por la ardua defensa de Leonor del matrimonio de su hermana Petronila con el conde Raúl de Vermandois, en guerra con el monarca francés. Su comportamiento, poco habitual para una reina del siglo xii, también la enemistó con los nobles de la corte francesa, que no veían con buenos ojos la alegría y la despreocupación de la corte aquitana del sur, de la cual Leonor era su máxima representante. En cuanto a la propia Leonor, nunca se adaptó a la sobriedad ni a la austeridad de la corte de Luis VII, tan distinta a cuanto ella había conocido. Sin embargo, trató de renovar y modernizar el ambiente palaciego llamando a los caballeros aquitanos y de Poitou, que llegaron a París con sus canciones amorosas, su sensualidad y su sofisticación. Una circunstancia que sirvió a Leonor para demostrar su condición de mujer libre y defensora de una nueva femineidad, un modelo de mujer alejado de la sumisión y el recato.

Las diferencias conyugales se incrementaron durante el transcurso de la Segunda Cruzada, en la que Leonor acompañó a su esposo tras vencer las reticencias iniciales de este a que ella participara en la campaña. Una vez en Antioquía, la reina no tuvo inconveniente en contradecir la política de Luis VII al mostrarse partidaria de apoyar a su tío Raimundo de Poitiers, gobernador de aquel territorio. Su postura dio origen a una serie de rumores sobre la existencia de una relación amorosa entre la reina de Francia y su tío, propagados tanto por los sectores más conservadores como por personajes opuestos al entendimiento político entre ambos. Aquellos infundios marcaron para siempre el buen nombre de Leonor. El enfrentamiento tanto político como afectivo entre los esposos fue tal que, cuando se detuvieron en Roma, de regreso a Francia, Leonor, solicitó del papado la disolución de su matrimonio alegando consanguinidad. Era un comportamiento inaudito en una mujer, para ese momento, pues solían ser los monarcas quienes demandaban la nulidad matrimonial alegando, por lo general, la imposibilidad de que su esposa les diera sucesión. El pontífice, como era previsible, se negó a aceptar la petición y el asunto terminó en una efímera reconciliación. Sin embargo, Leonor no cejó en su empeño y la anulación definitiva llegó en 1152. Leonor conservó sus dominios y, apenas unos meses más tarde, en una hábil maniobra política, contrajo matrimonio con Enrique Plantagenet, con lo que, pocos años después, se convertiría en reina consorte de Inglaterra. La unión de los territorios de ambos —Aquitania, Normandía e Inglaterra— dio lugar al llamado Imperio angevino, si bien Leonor continuó ejerciendo el poder directamente sobre las posesiones que le eran propias desde su corte establecida en Poitiers, al tiempo que desempeñaba un importante mecenazgo literario.

La relación entre Leonor y Enrique II Plantagenet estuvo hecha a partes iguales de pasión y enfrentamientos políticos. De la misma nacieron ocho hijos, uno de los cuales, Ricardo Corazón de León, permaneció siempre estrechamente unido a su madre. Finalmente, las infidelidades de Enrique y los desacuerdos políticos entre la pareja llevaron a Leonor a secundar la revuelta de sus hijos mayores contra su padre. En respuesta, Enrique II la encerró en Chinon y Salisbury, donde permaneció recluida hasta la muerte de su esposo, en 1189. Una vez libre, Leonor se puso de nuevo al frente de los dominios angevinos en nombre de su hijo Ricardo (1199) durante la participación de este en las cruzadas y su posterior cautiverio. A la muerte de Ricardo, el papel de Leonor fue decisivo para conseguir que otro de sus hijos, Juan Sin Tierra, se hiciera con el trono. Para entonces ya vivía retirada en la abadía de Fontevraud, de donde salió en 1200, cuando contaba setenta y ocho años, para viajar en pleno invierno a Castilla con el propósito de elegir entre sus nietas a la esposa del futuro rey de Francia, Luis VIII. Cuatro años después, falleció en la abadía de Fontevraud, a los ochenta y dos años de edad, donde se le dio sepultura junto a Enrique II y a su hijo Ricardo. La estatua yacente que cubre su sepulcro la representa con un breviario entre las manos. Incluso después de muerta, no quiso desprenderse de aquello que, sin duda, consideraba que la representaba: el amor a la cultura y al saber.

«Tu alma es como un muro que el temporal azota. Miras en derredor y no hallas sosiego», le escribió en una carta Hildegarda de Bingen, la famosa mística, erudita y abadesa alemana. Y esas palabras son muy ciertas. Leonor jamás halló descanso, ni cejó en su empeño por hacerse un lugar propio en la historia, por luchar por su dignidad y sus intereses, y dar a sus hijos el rango que les correspondía. Gracias a su coraje y a su aguda inteligencia política, su descendencia se extendió por diversos reinos cristianos, perpetuando su legado a través de los años. Dos veces reina y madre de tres reyes y dos reinas consortes, Leonor llega hasta nuestros días envuelta en la leyenda y el mito, también en la maledicencia de aquellos que trataron de empañar su figura. No obstante, puede decirse con toda certeza que en un mundo en el que las mujeres estaban reducidas a la nada, ella no dudó en alzar su voz y dejar su imborrable impronta en los dos reinos de los que fue soberana.

I

DUQUESA DE AQUITANIA,

REINA DE FRANCIA

Unirse a Francia era lo mejor para Aquitania

y, desde niña, sabía que su persona estaba al

servicio de la estirpe a la que pertenecía.

Ni una sola nube ensombrecía el cielo de Burdeos aquel 25 de julio de 1137. El calor sofocante no había impedido, sin embargo, que los bordeleses invadieran las calles para ver pasar a la comitiva que, en dirección a la catedral de San Andrés, atravesaba las principales vías de la ciudad para conducir a Leonor, la joven duquesa de Aquitania, al altar. Poco antes había desfilado el séquito del novio, un muchacho de dieciséis años, alto y desgarbado, de aire tímido y modales casi frailunos, al que se reconocía como futuro Luis VII de Francia. Leonor, por el contrario, cabalgaba erguida, segura de sí misma, con un aplomo inusual para sus escasos quince años. Aquel sol impenitente arrancaba de su melena rojiza reflejos de cobre que rivalizaban con el brillo de las alhajas que la adornaban, con el carmesí intenso de su vestido y con los atributos que avalaban su condición ducal. Sonreía y saludaba a quienes la vitoreaban con aires casi litúrgicos, como el que sabe que su saludo será recibido como una bendición por un público entregado y expectante.

Llegada a la catedral, tomó asiento junto a Luis en el sitial cubierto de terciopelo azul que se había dispuesto en el coro para que lo ocuparan los contrayentes. Apenas situada, no pudo evitar una mirada de complicidad con su hermana Petronila, casi oculta entre los numerosos asistentes a la ceremonia, y hubo de reprimir una sonrisa. Ambas eran conscientes, y así lo habían comentado la noche anterior, del porte rendido y la mirada arrobada con que Luis contemplaba a Leonor. Más parecía un campesino enamorado que un noble poderoso destinado a ser rey de Francia.

No se equivocaban. Desde que Luis conoció a la que iba a ser su esposa olvidó su frustración por no haberse podido consagrar a la vida monacal dada su condición de heredero al trono de Francia. Además de la atracción que ejercía en él la innegable belleza de Leonor, que era alta, delgada, de facciones bien proporcionadas, piel blanca y cabellos rojizos, aquel matrimonio ofrecía a la corona francesa la posibilidad de extenderse hasta la orilla atlántica, así como de gozar de las ventajas de una economía tan sólida como la de Aquitania, algo que el futuro soberano había tenido también muy en cuenta. A Luis le agradó, además, que ella no se mostrara intimidada por su presencia ni como heredero de Francia ni como hombre. Por el contrario, pese a que Aquitania era un feudo de su corona y como tal le debía vasallaje, Leonor le había mirado a los ojos y le había sonreído con una franqueza poco habitual en la corte de París, donde las mujeres parecían hurtarse de las miradas masculinas y caminaban siempre con la cabeza baja y como deslizándose sobre el pavimento. Leonor, por el contrario, caminaba erguida y con paso firme, y así se dirigió a él cuando, siguiendo el ritual, hubo de adelantarse para dejar que le impusiera la corona que la convertía en futura reina consorte de Francia.

Reina de Francia, se dijo Leonor justo en aquel momento. Aún no lo era, pero las noticias que llegaban de París sobre el grave estado de salud de Luis VI hacían prever que lo sería en breve. Reina de Francia, sí, pero siempre, se prometió, sería duquesa de Aquitania. Nunca dejaría de considerarse como tal. A fin de cuentas, su territorio triplicaba el del reino de Francia, y su economía era mucho más firme y prometedora. La corona que Luis le había entregado la reconocía como heredera del trono que fundara Hugo Capeto dos siglos antes, pero Aquitania era su herencia familiar, su cuna, su razón de ser. El destino así lo había querido cuando la muerte impidió que su hermano mayor, Aigret, llegara a la edad adulta, y también al arrebatarle inesperadamente a su padre en Compostela, tras culminar la ruta que se decía llegaba hasta los confines de la tierra.

Leonor de Aquitania era, por derecho propio, duquesa de Aquitania y Guyena, así como condesa de Gascuña, amplios territorios vasallos del rey de Francia que, al sur del Loira, se extendían desde la orilla atlántica hasta los Pirineos y el Languedoc. Un país rico, cubierto de viñedos, provisto de verdes pastos y cuyos puertos —Burdeos, La Rochela, Bayona...— exportaban lana, vino y sal. Su esplendor económico corría parejo al intelectual desde que Guillermo IX, abuelo de Leonor, convirtiera la corte de Poitiers en un emporio cultural y artístico.

Leonor había nacido en 1122 en el castillo de Belin-Béliet, en las inmediaciones de Burdeos, fruto del matrimonio entre Guillermo X, duque de Aquitania, y Leonor de Châtellerault. Su padre había heredado las condiciones artísticas e intelectuales de su antecesor —apodado el Trovador—, si bien su trayectoria militar fue más ambiciosa, sobre todo para mantener incólume la frontera sur de sus territorios. Solo se ausentó de sus dominios cuando peregrinó a Compostela para expiar el pecado cometido al apoyar al antipapa Anacleto II frente a la Iglesia de Roma. Fue entonces cuando las penalidades del Camino acabaron con aquel gigante del que todo el mundo alababa su extraordinaria fuerza física. Su inesperada muerte el Viernes Santo de 1137 mientras escuchaba el Oficio de Pasión adquiriría tintes tan legendarios que su figura pronto se convirtió en mito de la juglaresca bajo el nombre de Gaiferos de Mormalán.

A Leonor no le habían agradado las prisas con las que, tras la muerte de su padre, se concertó su matrimonio. De hecho, hubo de aceptar su pronta orfandad al mismo tiempo que la noticia de su próximo enlace. Los emisarios enviados a la corte de París para comunicar el fallecimiento del duque de Aquitania lo habían hecho con el propósito de cumplir su última voluntad: casar a su hija y sucesora con el heredero del rey de Francia. Leonor no pudo evitar preguntarse si toda aquella urgencia no era un modo de disfrazar una falta de confianza, por parte de los hombres de su entorno, en sus capacidades para llevar con las riendas del ducado. ¿Tal vez su padre había olvidado la sólida formación que ella había recibido de ayas y preceptores, y las recomendaciones con que, de niña, la avisaba de que un día debería hacerse con las tareas de gobierno? Cierto, se dijo, que carecía de la formación militar que hubiera recibido un heredero varón, pero para defender el ducado e incluso para ampliar sus dominios era capaz de rodearse de los más aguerridos soldados. ¡Bien sabía distinguirlos! Era consciente de que debía contraer matrimonio tarde o temprano, de que su obligación era dar un sucesor al ducado de Aquitania, pero eso no significaba que necesitara la colaboración del rey de Francia para, por ejemplo, defenderse de sus incordiantes vecinos, los Anjou, siempre deseosos de aumentar sus tierras a costa de Aquitania. No en vano había crecido junto a su padre y no le habían pasado inadvertidas las estrategias que él había seguido para mantener intactas las fronteras o incluso aumentarlas. Aun así, pese a sus reticencias, Leonor aceptó sin reparos la decisión paterna. Unirse a Francia era, sin duda, lo mejor para Aquitania y, desde niña, sabía que su persona estaba al servicio de la estirpe a la que pertenecía.

Tampoco la satisfacían las referencias que tenía de Luis, su futuro esposo. Le dijeron que se había criado entre libros y oraciones, dado que el trono parecía destinado a su hermano mayor, Felipe, pero la inesperada muerte de este —¡siempre la parca alterando destinos!, se decía a menudo Leonor— lo llevó a tener que asumir la responsabilidad de heredar un día la corona. Luis había crecido bajo la influencia del todopoderoso abad Suger, un hombre imprescindible en la corte de París, que lo mismo remodelaba la abadía de Saint-Denis siguiendo las modernas normas góticas que actuaba como diplomático en cortes extranjeras. Él había educado al joven príncipe a su imagen y semejanza y por ello, según comentaron a Leonor, su futuro esposo, pese a saberse heredero, parecía más proclive al claustro que al trono. Cuando por fin lo conoció, comprendió que sus informantes no andaban errados. Luis se mostró tímido y recogido, no pareció disfrutar en bailes o fiestas, y en todo momento se le vio aturdido por el entusiasmo generado por el enlace. De inmediato, Leonor comprendió el abismo que los separaba. Luis parecía más un monje que un príncipe; era evidente que la austeridad y el recogimiento habían presidido su vida. Ella, por el contrario, había crecido en la refinada y culta corte aquitana, entre trovas y fastos, donde la belleza era ley, y la opulencia, costumbre. La compensó, sin embargo, la intensa mirada con que la contemplaba y el interés con que correspondía a sus palabras. Petronila, su hermana, también lo advirtió y no dudó en augurarle un futuro dichoso al tener como esposo a un hombre tan entregado. Leonor, sin embargo, no las tenía todas consigo. De hecho, estaba convencida de que los modales contenidos y la escasa conversación de Luis acabarían por convertir su día a día en un tedio constante.

Cuando Leonor entró en París ya era reina de Francia. Luis VI había fallecido una semana antes, el 1 de agosto de 1137, y los festejos con que las ciudades del recorrido habían previsto recibir a los jóvenes esposos hubieron de cubrirse con velos de luto. La noticia de la muerte del rey llegó a Poitiers durante la entronización de Luis como duque consorte de Aquitania. La capital del Poitou siempre había gozado del favor de los duques, por lo que se eligió como enclave para otorgar al príncipe francés los atributos ducales. Era una villa amurallada que acogía a los muchos peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. Una vez allí, los romeros solían detenerse en la abadía de la Santa Cruz, el primer cenobio exclusivamente femenino de la cristiandad, para venerar las reliquias de su fundadora, santa Radegunda, que fuera esposa de Clotario I, rey de los francos. La afluencia de viajeros convirtió a Poitiers en una ciudad próspera y cosmopolita y dio lugar a la edificación de hermosos edificios para servirles de albergue o de templos, como el de Notre-Dame-la-Grande o la catedral de San Pedro, que acogían sus oraciones. Asimismo, la presencia de la corte había hecho nacer en el entorno del castillo ducal multitud de casas nobiliarias, de fachadas ricamente adornadas, que lucían orgullosas los blasones que certificaban la solera de sus propietarios.

Tal vez por contraste, París le pareció a Leonor una ciudad insignificante. La villa no tenía el renombre ni el poder eclesiástico de Reims o Chartres. Tampoco contaba con la actividad económica de Toulouse o Marsella, y su paisaje, pensó, era peculiar. Una serie de pequeñas colinas a ambos lados del Sena parecían custodiar a otras tantas islas unidas por puentes que sobrevolaban las aguas del río. En el interior del recinto amurallado de una de ellas, la Île de la Cité, se hallaba la que iba a ser su residencia, el palacio real, rodeado por mansiones donde moraban los miembros más destacados de la corte.