9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

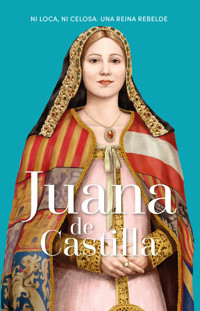

NI LOCA, NI CELOSA. UNA REINA REBELDE La leyenda de Juana Castilla como una reina celosa, irresponsable y "loca de amor" es eso, solo una leyenda. Su vida merece una nueva lectura, más fiel a la realidad. Déjate sorprender por esta mujer luchadora, culta y orgullosa de su linaje.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Índice

NI LOCA, NI CELOSA. UNA REINA REBELDE

I. UNA EXTRAÑA EN FLANDES

II. LA CORONA INESPERADA

III. NO ESTOY LOCA

IV. FIRME EN EL TRONO

V. LA DAMA DE TORDESILLAS

VISIONES DE JUANA DE CASTILLA

CRONOLOGÍA

© María Pilar Queralt del Hierro por el texto

© Cristina Serrat por la ilustración de cubierta

© 2020, RBA Coleccionables, S.A.U.

Diseño cubierta y portadillas de volumen: Luz de la Mora

Diseño interior: tactilestudio

Realización: EDITEC

Asesoría narrativa: Ariadna Castellarnau Arfelis

Asesoría histórica: María Gómez Martín

Equipo de coloristas: Elisa Ancori y Albert Vila

Fotografías: Wikimedia Commons: 157, 158, 159; Quim Llenas / Getty

Images: 160.

© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025

Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

Primera edición en libro electrónico: octubre de 2025

REF.: OBDO858

ISBN: 978-84-1098-752-4

Composición digital: www.acatia.es

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.

NI LOCA, NI CELOSA. UNA REINA REBELDE

Denostada por sus contemporáneos como una mujer excéntrica e incapaz de asumir la responsabilidad de un trono y sus deberes de buena cristiana, Juana I de Castilla ha sido juzgada en los siglos posteriores como una demente que no pudo ejercer las funciones de gobierno que le correspondían por herencia. Su figura cayó prácticamente en el olvido durante mucho tiempo hasta que, a mediados del siglo XIX, el Romanticismo la recuperó, pero solo para reforzar el mito que persistiría desde entonces en la memoria popular: una mujer que enloquece de celos a causa del desamor de su marido. Así aparece en el drama del autor madrileño Manuel Tamayo y Baus, La locura de amor, estrenado en 1855, y también en Doña Juana la Loca, el conocido cuadro del artista aragonés Francisco Pradilla, que, en 1877, la representó junto al féretro de su esposo con el rostro desencajado y la mirada perdida. Esta imagen de Juana presa de la pasión y de la locura, atormentada por los celos y obsesionada por conservar el amor de su esposo, pervivió a lo largo del siglo XX con la ayuda de la literatura y de la cultura popular y, por supuesto, también del cine. Así fue como la retrató el cineasta catalán Ricardo de Baños, en 1909, en la película Locura de amor, primerísima versión muda sobre Juana de Castilla en la que, en uno de sus planos, se recrea con gran fidelidad el cuadro pintado por Pradilla poco más de cuatro décadas antes. La misma visión de la reina se ofrece en la cinta homónima del director madrileño Juan de Orduña, filmada cuarenta años más tarde, o en la mucho más reciente Juana la Loca dirigida por el catalán Vicente Aranda en 2001.

Solo Benito Pérez Galdós se atrevió a presentar a una Juana víctima de sus allegados. En su drama Santa Juana de Castilla —estrenado en Madrid el 8 de mayo de 1918, con la actriz Margarita Xirgu en el papel de Juana—, la reina aparece como una mujer rebelde en manos de los intereses de su padre, su esposo y su hijo. No es de extrañar que el autor canario se alejase así de la visión tradicional sobre Juana, pues siempre dotó a los personajes femeninos de sus obras de una fuerza y una profundidad psicológica nada habituales en otros escritores de esa misma época.

Otros autores de comienzos del siglo XX, influidos por las nuevas corrientes psicológicas que juzgaban la demencia con un prisma distinto al de siglos anteriores, presentaron el comportamiento de Juana de modo muy distinto y hablaron de una posible esquizofrenia o de un carácter bipolar, agravado por la incomprensión y la ambición de los suyos.

Pero al margen de las teorías médicas o psiquiátricas con mayor o menor fundamento, los hechos históricos hablan por sí solos. Tercera de los hijos de los Reyes Católicos, Juana nació en Toledo en 1479. Pertenecía a una saga de mujeres fuertes. Su abuela materna, Isabel de Avis, había contribuido a terminar con el poder de don Álvaro de Luna, el valido que imponía su voluntad en la corte de Juan II de Castilla; su abuela paterna, Juana Enríquez, intervino activamente en la política aragonesa, y su madre, Isabel de Castilla, fue la mujer más poderosa de su tiempo. Juana, al igual que sus hermanas Isabel, María y Catalina, recibió una esmerada educación. Fue instruida por los mejores preceptores de su tiempo y por la afamada escritora y humanista castellana Beatriz Galindo, quien le enseñó latín y gramática. No se descuidó su formación artística ni tampoco política, en la cual se implicó directamente su madre, Isabel, quien quiso dotar a su hija de todos los saberes y capacidades necesarios para desenvolverse en una corte lejana cuando llegara el momento. Este es un aspecto sobre el que es necesario incidir, pues, cuando se habla de Juana «la Loca», se asume que fue una mujer irracional y desequilibrada, poseída por arrebatos de cólera. Poco se habla de su preparación intelectual, de los primeros años en soledad —pues sus padres estaban permanentemente ocupados en asuntos de Estado—, en los que se volcó por entero en el estudio y que forjaron en ella un alma sensible y refinada. Tampoco suele destacarse el hecho de que fuera una mujer culta, orgullosa del linaje al que pertenecía, que luchó con todas sus fuerzas por conseguir ser ella misma en un mundo regido por hombres.

Por su matrimonio con Felipe de Habsburgo, se convirtió en duquesa de Borgoña. Nada, sin embargo, hacía presagiar que estuviera destinada a ocupar el trono de sus padres. Fue la trágica muerte de sus hermanos lo que la llevó a heredar las coronas de Castilla y Aragón, y con ellas a regir los destinos de buena parte del mundo conocido gracias a los dominios americanos de Castilla y a la influencia de Aragón en el Mediterráneo. Una herencia que, sin duda, hubiera podido administrar perfectamente siguiendo los pasos de su madre. Sin embargo, la ambición tanto de su esposo como de su padre, junto con la aquiescencia de su hijo Carlos al modus operandi de sus mayores, la apartaron del poder y la condenaron a vivir en reclusión los últimos cuarenta y seis años de su larga vida.

Pero sus desdichas comenzaron mucho antes, cuando, a los dieciséis años, se vio obligada a abandonar el hogar familiar de sus padres y a partir sola hacia un país desconocido, con otras costumbres y otro idioma, para iniciar una vida matrimonial no exenta de interrogantes. La corte de Flandes nunca terminó de aceptarla, en gran parte porque Juana no encajaba en el modelo de mujer de su tiempo. Extrañaba su comportamiento rebelde y emancipado, así como su negativa a aceptar las constantes infidelidades de su esposo, que para ella supusieron siempre un motivo de humillación. En cuanto a la leyenda que atribuye su demencia al amor desmedido que sentía por su esposo, solo parece cierto que, junto al duque de Borgoña, Juana experimentó el despertar de su sexualidad. Es más, es posible que en una corte refinada y hedonista como la flamenca, sus sentidos se exacerbaran. Nunca intentó ocultar sus sentimientos ni se avergonzó de sus deseos y ello la hizo merecedora de las críticas de un entorno que deseaba que fuera una mujer recatada, piadosa y obediente. Lo cierto es que, tras la pasión primera, Juana se rebeló ante las infidelidades y la actitud autoritaria y violenta de Felipe de Habsburgo, que herían su amor propio no solo como mujer, sino también como infanta de Castilla. Ni siquiera es cierto que, al enviudar en 1506, emprendiera un dramático y romántico peregrinaje acompañando el cadáver de su esposo a Granada. Simplemente, huía de la peste que asolaba Castilla en ese momento, al tiempo que, al mantener insepulto el cuerpo de Felipe, evitaba la posibilidad de que Fernando de Aragón concertara para ella un nuevo matrimonio que la apartara definitivamente del poder.

Hábilmente, se reinterpretó el testamento de su madre, que estipulaba que, en caso de que Juana no aceptara su herencia o estuviera ausente del reino castellano en el momento de su muerte, fuera su viudo, Fernando de Aragón, quien se hiciera cargo del gobierno. La cláusula, en realidad, obedecía al conocimiento de la reina del escaso apego de su hija por el poder pero, sobre todo, iba destinada a frenar la ambición desmedida de Felipe de Habsburgo. El resultado fue una de las crisis dinásticas más importantes de la historia de España, que enfrentó los intereses de suegro y yerno. No los animaba solo el afán de poder, también guio sus actos la convicción de que, como varones, su autoridad no podía estar sometida a la de una mujer. Por eso no dudaron en desprestigiar a Juana.

Recluida en Tordesillas en 1509, la reina pasó cuarenta y seis años de su vida sometida a la autoridad de sus carceleros. Aun así, siempre se mantuvo fiel a su condición de propietaria y transmisora de la corona. Solo cuando pareció vencida se rebeló con las únicas armas que tenía a mano —dejar de comer y de asearse, y rechazar las prácticas piadosas—, sin importarle que con ello pareciera darles la razón a quienes la tachaban de loca. Espiritualmente libre pese a las circunstancias, Juana consiguió ser consecuente con ella misma hasta el final de sus días. Tal vez por eso, por su firmeza y su convicción de mujer poderosa, los Austrias mayores (Carlos I y Felipe II) la tomaron de ejemplo y, a partir de entonces, tuvieron en alta consideración a sus esposas, hermanas o hijas y les concedieron el ejercicio de la regencia tanto de los reinos hispánicos como de los dominios de Flandes y, con ello, una libertad y un poder que Juana nunca pudo ejercer.

La leyenda de la reina «loca de amor» merece, pues, una nueva lectura que ya ha comenzado a tener lugar en estos primeros años del siglo XXI. Juana fue una mujer fuerte, orgullosa e inteligente. Sin duda, no poseía el hambre de poder que caracterizó a su madre, Isabel de Castilla, pero incluso a pesar de ello hubiera podido convertirse en una gran reina si la hubieran dejado ejercer como tal. Su preparación y el contacto continuo con los círculos de poder de su época avalan esta convicción. Y lo hacen en el mismo grado con el que denuncian a los hombres de su vida —padre, esposo e hijo— como sus más crueles carceleros. Se dice que, pese a encontrarse en ese momento lejos de ella, Carlos I presintió la muerte de su madre. Sea o no cierto, la realidad es que, ocho meses después de la muerte de Juana, el todopoderoso rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico abdicó y se retiró al monasterio de Yuste. Tal vez entre los muros conventuales encontró la forma de expiar su comportamiento con una madre que había sido el mejor adalid de su causa. Juana, sin duda, fue merecedora de esa expiación.

I

UNA EXTRAÑA EN FLANDES

Todo indicaba que sería una extraña en Flandes. Tenía que ser fuerte, se dijo. Y prudente.

Laredo, agosto de 1496. Hasta la residencia del almirante de Castilla llegaba el eco de la galerna que aquel día de verano agitaba el Cantábrico. La estancia permanecía en penumbra, apenas iluminada por la luz mortecina que desde un cielo cubierto de nubes se colaba por el único ventanal que se abría al exterior. Rendida a aquel bramido ensordecedor, Juana se había refugiado en la habitación más recóndita de la casa, a salvo de miradas indiscretas que no debían contemplar cómo el miedo vencía a una infanta de Castilla y Aragón. Del exterior, le llegaba el rumor de pasos y de voces que, alarmadas, se preguntaban dónde podía estar. No quería escucharlas. Tampoco que la encontraran. Ansiaba estar sola y, si ello fuera posible, escapar a su destino. Por eso, acurrucada en un rincón, se tapaba los oídos con las manos y cerraba los ojos para anular sus sentidos y sentirse a salvo de una realidad que la superaba.

Pero nada conseguía acallar aquel rugido que la avisaba de los peligros que la acechaban. El mar era un enemigo peligroso. Bien lo sabía. No se embarcaría. No, se dijo. No podía adentrarse en las fauces de aquel monstruo para dejar atrás todo lo que amaba y llegar, si llegaba, a un destino desconocido. Quería seguir durmiendo con sus hermanas, al pie de la cama de su madre; quería seguir compartiendo confidencias con María y jugar con los cabellos rojizos de la pequeña Catalina cuando, mimosa, la abrazaba. Quería seguir escuchando las palabras doctas de Beatriz Galindo, la sabia mujer a la que apodaban «la Latina», de la que tanto había aprendido, e incluso notar aquella peculiar desazón cuando Fernando de Aragón regresaba de la batalla y ella se sentía extrañamente intimidada por aquel desconocido al que, sin embargo, llamaba padre.

Una voz querida interrumpió su soliloquio. Sin abrir los ojos, adivinó a su madre bajo el dintel de la puerta. Estaba perdida, se dijo. De nada iban a valerle sus argumentos ante la capacidad que Isabel, la reina, tenía para convencerla y, en este caso, acabar por imponerle un destino que no deseaba. Pero, contra la impresión primera, inesperadamente Juana olvidó todo sentimiento de derrota y se sintió aliviada. De niña, solo su madre conseguía calmar sus rabietas o hacerla cumplir con sus obligaciones cuando escapaba de la vigilancia de su dueña para contemplar el ir y venir de la guardia, jugar con las hijas de las sirvientas o lanzarse a correr campo a través. Ella, solo ella, lograba serenarla cuando se despertaba en mitad de la noche, aterrada por una pesadilla. Ahora, estaba segura, le haría olvidar sus miedos y le ayudaría a aceptar cuanto sacrificio encerraba su condición de infanta de Castilla.

Suavemente, pero sin admitir réplica, Isabel la tomó de la mano y la obligó a sentarse en un escabel, a los pies del sillón en el que ella tomó asiento. Juana apoyó la cabeza en su regazo y escuchó en silencio, mientras dejaba que su madre le acariciase el cabello, un gesto que siempre había sido el bálsamo infalible de cualquier dolor. La reina hablaba con voz queda, casi en un susurro, pero con una convicción absoluta. Debía plegarse a su destino, le decía, como ella lo había hecho al suyo peleando por el trono. No debía tener miedo, insistía; era tan fuerte como lo fue su abuela, Isabel de Avis, que salvó la corte de Juan II de Castilla de las garras del valido Álvaro de Luna; tan sagaz como su otra abuela, Juana Enríquez, que había peleado sin tregua hasta conseguir el trono de Aragón para su hijo. Los ejemplos, le decía, eran infinitos. Las mujeres de su estirpe no se rendían fácilmente. Era una infanta de Castilla, no debía olvidarlo, y, como tal, debía ponerse al servicio de los intereses del reino. Su obligación era subir a ese barco, partir hacia Flandes y desposarse con Felipe de Habsburgo, duque de Borgoña e hijo del gran Maximiliano, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Solo con tal unión se lograrían los apoyos necesarios para cercar al enemigo francés que amenazaba de continuo los intereses de Castilla y Aragón.

«¿Y el amor?» preguntó Juana. Isabel cambió el gesto. Suspiró y continuó. El amor vendría luego con la convivencia, los intereses comunes, los hijos... Ella, una infanta de Castilla, remarcó, no podía amar como lo hacía una campesina o una sirvienta, su alma y su cuerpo debían estar al servicio de causas mayores. Gozaba de privilegios de cuna, no debía olvidarlo, y ello comportaba también grandes sacrificios. Hizo una pausa y Juana, sabiéndose vencida, replicó como María ante el arcángel Gabriel: «Hágase en mí según tu palabra».

La brisa marina le acariciaba el rostro y le recordaba el viento que despeinaba sus cabellos cuando cabalgaba por los amplios páramos de la meseta castellana. Le gustaba perderse entre los trigales y ver cómo las espigas improvisaban una delicada danza al son del viento que barría los cultivos o, en invierno, contemplar cómo las bandadas de estorninos creaban nubes de mil formas diferentes. Se divertía espoleando la cabalgadura y escapando, sin previo aviso, de sus acompañantes, que emprendían entonces una loca carrera por alcanzarla.

Juana era alta, esbelta, de cabellos entre castaños y cobrizos, ojos oscuros, nariz fina y facciones bien proporcionadas. La más parecida a su padre de todas las hijas de los Reyes Católicos. Había nacido en Toledo en 1479, apenas un año después que su hermano Juan, príncipe de Asturias, para desencanto de su padre, Fernando de Aragón, que esperaba otro varón que asegurara la sucesión masculina, dada la escasa salud del primogénito. A Isabel, su madre, no le importó que fuera una niña. Las Tercerías de Moura la separaron muy pronto de la mayor de sus hijas, Isabel, que hubo de partir a Portugal para crecer junto a su prometido, el heredero de la corona lusa, y no estaba dispuesta a repetir la experiencia. Ahora disfrutaría de la compañía de la recién nacida. Poniéndose en lo peor, en caso de faltar Juan, sería Isabel la que heredaría las coronas. Juana, pues, no tenía obligación alguna en el horizonte. Podría crecer libre y sin más responsabilidades futuras que la de prepararse para contraer un matrimonio ventajoso para ella y para los reinos que un día heredaría.

Así fue. Juana, y más tarde también sus hermanas menores, María y Catalina, recibieron una completa educación que las convirtió en las princesas mejor preparadas de su época y, como tales, en perfectas monedas de cambio para establecer las alianzas de sangre que convinieran al interés de los reinos hispánicos. Concretamente, aquellas que reforzaran la relación con Portugal e Inglaterra y aislaran a Francia, el eterno rival de Castilla y el más importante competidor de Aragón en tierras de Italia. El interés por contener al enemigo galo era compartido por Maximiliano de Habsburgo. De ahí que aceptara gustoso la propuesta de los Reyes Católicos de casar a su hija Margarita con el príncipe Juan, y a su hijo Felipe con la infanta Juana. Maximiliano no contaba con la francofilia de su hijo, quien, como duque de Borgoña, rendía vasallaje al rey francés. Por eso, mientras en Laredo Juana aceptaba definitivamente su destino, Felipe, aconsejado por sus fieles borgoñones partidarios de la alianza francesa, viajó al Imperio sin esperar a que su futura esposa llegara a tierras flamencas. Estaba convencido de que, mostrando su indiferencia, aquella infanta castellana que se le imponía como esposa sabría cuál sería su lugar desde el momento en que se convirtiera en duquesa de Borgoña.

Midelburgo, el primer destino de Juana, se ubicaba en el gran delta que forman las desembocaduras de los ríos Escalda, Mosa y Rin. Era un importante puerto comercial, donde se intercambiaban mercancías entre Flandes e Inglaterra. Desde cubierta, Juana contempló la silueta lejana de varios templos, un abigarrado conjunto de fachadas de piedra y un paisaje brumoso pero acogedor que suavizó en parte el mal recuerdo de una travesía que había sido dura, muy dura. Los vientos en contra habían llevado a la flota hasta Portland, en la costa sur de Inglaterra, lo que no había servido para evitar la pérdida de una carraca genovesa, con setecientos hombres a bordo y buena parte del riquísimo ajuar que la acompañaba. Luego habían remprendido camino hasta llegar a puerto en las costas de Zelanda.

En los escasos dos meses que había durado la travesía, Juana había podido asumir el desafío que representaba la nueva etapa que ahora se iniciaba. La última conversación mantenida con su madre la había hecho comprender que debía dejar atrás a la niña que fue para convertirse en una mujer que llevara el nombre de Castilla más allá de sus fronteras. Tenía que hacer honor a su linaje, mostrarse en todo momento como la infanta que era y defender los intereses tanto castellanos como aragoneses en sus nuevos dominios.

Ataviada con sus mejores galas, descendió del barco. Estaba impaciente por conocer al que iba a ser su esposo. Pero, para su sorpresa, a pie del bote que la trasladó a tierra solo halló a un exiguo grupo de personas encabezado por María Manuel, una dama castellana casada con el noble flamenco Balduino de Borgoña. A ellos les correspondió darle la noticia de que su prometido se hallaba viajando a los dominios imperiales y que se encontraría con ella unos días más tarde en Brujas. Aunque Juana lo intentó, no pudo disimular su decepción. Humillada, no cesaba de preguntarse cómo Felipe se atrevía a infligirle tal afrenta. Por más duque de Borgoña y conde de Flandes que fuera, ella era una infanta de Castilla y Aragón, hija y nieta de reyes. Como tal, le debía un respeto.

Decidida a darle una lección, se negó a acudir directamente a su encuentro en Brujas. Apoyada por los suyos, impartió órdenes, decidió rutas y se puso en camino para saber cómo era la que sería su nueva tierra y, sobre todo, para darse a conocer por quienes iban a ser sus súbditos. Su primer destino sería Amberes. Sabía que allí estaba Margarita, la prometida de su hermano Juan, que debería partir más tarde hacia Castilla en la misma flota en la que ella había viajado hasta Flandes. Sería, pues, un buen punto de encuentro para conocerse y también un buen lugar, dada su condición de ciudad populosa y rica, para presentarse ante su nuevo pueblo.

La ruta no fue fácil. Para su desconcierto, el septiembre del norte de Europa poco tenía que ver con el cálido otoño peninsular. Las frías temperaturas y la humedad del río Escalda hicieron sufrir auténticas penalidades a la comitiva. Parte de sus integrantes enfermaron e incluso ella se vio obligada a guardar cama, aquejada de fiebres altas. Una vez repuesta, el 19 de septiembre, a lomos de una mula ricamente enjaezada, vestida de oro y carmesí, y acompañada por casi una veintena de damas y otros tantos pajes, Juana hizo su entrada triunfal en Amberes.