11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Diogenes

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Martin Nanther auf den Spuren seines berühmten Urgroßvaters, dem Leibarzt von Queen Victoria: Für seine Verdienste um die Erforschung der königlichen Krankheit hochgeehrt, führte Lord Henry Nanther ein vorbildliches Leben – scheinbar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 645

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Barbara Vine

KöniglicheKrankheit

Roman

Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann

Titel der 2002 bei Viking, London,

erschienenen Originalausgabe:

›The Blood Doctor‹

Copyright © 2002 by Kingsmarkham Enterprises Ltd.

Die deutsche Erstausgabe erschien

2003 im Diogenes Verlag

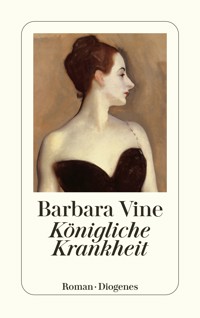

Umschlagillustration: John Singer Sargent,

›Study of Mme Gautreau‹,

um 1884 (Ausschnitt)

Copyright © Tate, London 2003

Für Richard und Patricia,

Lord und Lady Acton,

in Liebe und Dankbarkeit

Alle deutschen Rechte vorbehalten

Copyright © 2012

Diogenes Verlag AG Zürich

www.diogenes.ch

ISBN Buchausgabe 978 3 257 23481 7 (2. Auflage)

ISBN E-Book 978 3 257 60125 1

Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.

[5] 1

Blut soll mein Thema sein, soviel steht fest, obgleich ich mit der Niederschrift noch nicht begonnen habe. Blut in metaphysischem Sinne als Bewahrer eines ererbten Titels, Blut als Übermittler von Erbkrankheiten, wir würden heute von Genen sprechen, im neunzehnten Jahrhundert aber, in dem Henry Nanther geboren wurde, aufwuchs und eine gewisse Berühmtheit erlangte, sprach man vom Blut. Gutes Blut, schlechtes Blut, blaues Blut, es macht böses Blut, kalten Blutes, jemanden bis aufs Blut quälen, Blut ist dicker als Wasser, Blutgeld, Blutsverwandte, Fleisch und Blut, mit Blut geschrieben – die Liste der Redensarten ist endlos. Wie viele mögen wohl auf meinen Urgroßvater passen?

Ob ich ihn gemocht hätte, weiß ich nicht recht, bislang aber habe ich als Gegenstand der Lebensbeschreibungen, die ich verfasse, Personen gewählt, die mir sympathisch waren oder denen ich Achtung und Bewunderung entgegenbrachte. Vielleicht genügt es in seinem Fall, daß er mich interessiert. Und das tut er allemal. Nur weil ich in Erfahrung gebracht habe, daß er neun Jahre lang eine Geliebte hatte und nach dem Tod seiner Verlobten deren Schwester heiratete (der er, nebenbei bemerkt, den schon für die Ältere erstandenen Verlobungsring ansteckte), habe ich mich überhaupt entschlossen, seine Biographie zu schreiben.

Natürlich wußte ich – wir alle wußten es –, daß er ein [6] bedeutender Mediziner, ja eine Koryphäe auf dem Gebiet der Blutkrankheiten und Leibarzt von Königin Victoria war. Ich wußte, daß Victoria ihm in Anerkennung seiner Dienste die Peerswürde verliehen hatte, die ich geerbt habe, und daß er 1896 ins Oberhaus kam. Ich wußte, daß er sechs Kinder hatte, von denen eins der Vater meines Vaters war, und daß er 1909 gestorben ist. Aber auch wenn er zu seiner Zeit berühmt war, mit Darwin verkehrte und unter anderem T. H. Huxley und Sir Joseph Bazalgette ihn in Briefen als ihren Freund bezeichneten, auch wenn er der erste Arzt war, der jemals zum Peer ernannt wurde – der große Chirurg Joseph Lister erhielt die Peerswürde erst ein Jahr nach ihm –, war er als Gegenstand einer Biographie für mich immer zweite Wahl, ich behielt ihn gewissermaßen in Reserve. Mein Wunschkandidat war Lorenzo da Ponte, Mozarts Librettist, denn der hatte eine wirklich fesselnde Lebensgeschichte: aus dem Priesteramt ausgestoßen, politischer Dissident, Schürzenjäger, Spezereiwarenhändler, Schnapsbrenner und Musikprofessor an der Columbia University. Bei so einem Buch wären Reisen nach Italien und vielleicht nach Wien für mich herausgesprungen, aber zu meinem Leidwesen mußte ich dieses Projekt fallenlassen, weil ich mich in Musik nicht hinreichend auskannte.

Dann kam der Brief meiner Schwester. Unsere Mutter ist letztes Jahr gestorben, und Sarah hatte die Aufgabe übernommen – so was bleibt immer an den Frauen hängen, sagt meine Frau –, die persönliche Habe zu sichten, wegzuschenken oder aufzuheben. Dabei fand sie einen Brief unserer Großtante Clara an unseren Urgroßvater. Sarah meinte, er würde mich interessieren. »Wenn der Mensch, der die [7] Hochzeit des Figaro verfaßt hat, für Dich nicht in Frage kommt«, schrieb Sarah in ihrem Begleitbrief, »könntest Du doch Urgroßvater nehmen!«

Ich hatte noch nie einen von Claras Briefen zu sehen bekommen, aber ich habe das Gefühl, daß sie eine fleißige Briefschreiberin war. Vermutlich hat meine Mutter, als sie damals, wie jetzt Sarah (so was bleibt immer an den Frauen hängen) die Habe ihres Schwiegervaters sichtete, der sich zum Sterben von Venedig nach England aufgemacht hatte, den Brief gefunden und ihn nur versehentlich nicht weggeworfen.

Ein gewisses Unbehagen, leise Unruhe und gleichzeitig ein wenig Erregung überkommen mich, wenn ich sehe, daß Clara, die vierte und jüngste Tochter, von ihrem Vater nicht als »Vater« oder »Dad« oder »Papa« spricht, sondern von »Henry Nanther«. Sonderbar, nicht? Da äußert sich diese alte Jungfer, um den Ausdruck meines Vaters zu gebrauchen, die – nur mäßig gebildet – in London ein zurückgezogenes Leben führte, nie selbst zu arbeiten brauchte und mit neunundneunzig Jahren starb, an den Bruder über den gemeinsamen Vater in einem Ton, als sei er ein nicht einmal besonders sympathischer flüchtiger Bekannter. Ihr Brief ist Anfang 1966 datiert und muß nach Venedig gegangen sein. Sie schreibt:

Du sprichst immer von Henry Nanther, als wäre er – ganz im Gegensatz zu Dir, wie Du es ausdrückst – eine Stütze der Gesellschaft gewesen, eine hochmoralische Institution und dergleichen. Ich weiß, daß Du ihn so wenig leiden konntest wie wir anderen – mit Ausnahme des [8] armen George. Wenn er ein mehr oder weniger abwesender Vater und eine ferne, einigermaßen furchteinflößende Figur in unserem Hauswesen war, so war das, wie Du vermutlich einwenden wirst, damals normal. Aber wußtest Du, daß er sich jahrelang eine Geliebte in einem Haus in Primrose Hill hielt? Und daß er ursprünglich mit Mutters Schwester Eleanor verlobt war, der, die in der Eisenbahn ermordet wurde? Von der Sache in der Eisenbahn wußten wir alle, aber weder Mutter noch Henry Nanther hat jemals erzählt, daß er eigentlich mit Eleanor verlobt war und sich erst nach ihrem Tod Mutter zuwandte. Sie werden ihre Gründe gehabt haben, warum sie nie etwas davon haben verlauten lassen; vor allem er. Darüber hinaus hat sich Henry Nanther noch ganz andere ungeheuerliche und grauenvolle Dinge geleistet, die ich aber nicht in einem Brief abhandeln mag. Wenn es Dich interessiert, können wir bei deiner Rückkehr im August in aller Ruhe darüber reden. Aber eins sage ich Dir, mein lieber alter Alex, Du wirst Deinen Ohren nicht trauen…

Ob es wohl noch zu einem Gespräch unter vier Augen gekommen ist? Ob mein Großvater je erfahren hat, was es mit diesen grauenvollen Dingen auf sich hatte? Zumindest hat er sein Wissen nicht an meinen Vater weitergegeben oder mein Vater nicht an mich. Jedenfalls lag Alexander bei seiner Rückkehr bereits im Sterben, und im Juni war er tot.

Dieser Brief aber ließ mir keine Ruhe mehr. Sarah hatte recht. Seit damals sammle ich alles, was mit Henry Nanther zu tun hat. Zum Glück scheint Henry darauf spekuliert zu haben, daß jemand seine Lebensgeschichte schreiben würde, [9] und hat der Nachwelt alles an Tagebüchern, Briefen und Büchern hinterlassen, was er für zweckdienlich hielt. Allerdings hat er nichts aufbewahrt, was sein Bild als Ausbund an Tugend hätte trüben können. Und folglich gibt es in dem ganzen Wust keine einzige Seite, kein Foto, keine Tagebuchnotiz, die einen Hinweis darauf liefern könnte, was Clara gemeint hat.

Ich bin allein. Das Haus ist leer, wie immer an Wochentagen um diese Zeit. Jude ist noch in Fulham, wo sie in einem Verlag arbeitet, und Lorraine, unsere Putzfrau, ist vor einer Stunde gegangen. Ich sitze mit meinen Unterlagen in meinem Arbeitszimmer am Alma Square, an unserem früheren Eßtisch, einem großen schweren Möbel aus Mahagoni, einen Meter achtzig lang und etwas über einen Meter breit. Die Platte verunzieren graue Flecken und schwarze Kringel, die davon zeugen, daß Jude und ich in der irrigen Annahme, der andere habe vor dem Tischdecken die Filzuntersetzer hingelegt, dort heiße Teller abgestellt haben. Wie die meisten unserer Bekannten verzichten wir inzwischen auf große Abendeinladungen, deshalb habe ich mir den Eßzimmertisch »unter den Nagel gerissen«, wie Lorraine es ausdrückt, und hierhergeholt.

Schreibtische sind nie groß genug. Schreibtische sind für Führungskräfte mit Büros und Sekretärinnen gedacht. Auf meinem Eßtisch hingegen befinden sich außer Computer und Drucker das Shorter Oxford Dictionary und Roget’s Thesaurus, ein Stapel (mehr oder weniger unbrauchbare) Ausdrucke aus medizinischen Internet-Websites, mehrere Gebirgszüge aus fotokopierten Exzerpten medizinischer [10] Fachbücher, medizinische Fachbücher selbst, A Treasury of Human Inheritance von Bulloch and Fildes, Henrys Kladde, drei Aktenboxen mit seiner Korrespondenz, drei Bücher aus der London Library, die ich, wie ich gerade sehe, heute zurückbringen muß, und ein von mir verfertigter ziemlich unzulänglicher Stammbaum, der zahlreiche Lücken aufweist. Meine eigene Linie, die mit meinem Großvater Alexander beginnt und vorläufig mit meinem Sohn Paul endet, ist sorgfältig und genau ausgeführt. George, der kleine Bruder meines Großvaters, der mit elf gestorben ist, findet sich dort, ebenso seine vier Schwestern, Elizabeth, Mary, Helena und Clara, aber die Namen der Ehemänner, Kinder und sicher auch Enkelkinder kenne ich noch nicht, nach denen muß ich in den Archiven forschen.

Zu alldem kommen die 52 ledergebundenen Tagebücher in verschiedenen Farben, Ausführungen und Größen, die Henry von seinem einundzwanzigsten Lebensjahr bis ein Jahr vor seinem Tod geführt hat, seine Bücher, Fotoalben und etliche lose Fotos. Auch Briefe über ihn und Briefe, in denen er erwähnt wird, liegen auf dem Tisch.

Blut war seine Passion. Warum? Er schrieb Bücher darüber und unveröffentlichte kleine Aufsätze, eigentümliche Betrachtungen, die vermutlich zu seinen Lebzeiten kein Mensch zu Gesicht bekommen hat. Sie stehen in einem Notizbuch, einer Kladde, die einen Einband aus schwarz marmorierter Seide hat. Eine dieser Betrachtungen – ich habe sie hier, sie liegt obenauf in der roten Aktenbox, ist aber wie die anderen undatiert – fängt so an:

[11] Ich habe mich oft gefragt, warum es ausgerechnet rot ist, und habe die Frage auch anderen gestellt. Eine der Antworten, die man mir gab, lautete: Weil Gott es so geschaffen hat. Hätte ich es nie gesehen, aber von seinem Vorhandensein und seiner Funktion im menschlichen Körper gewußt, hätte ich mir die Farbe Braun vorgestellt, ein helles Gelblichbraun. Aber es ist rot, von dem reinen Scharlachrot der Mohnblumen, die in den Getreidefeldern blühen und an die ich mich aus meiner Jugend erinnere. Eine meiner Töchter fragte mich nach Kinderart, welches meine Lieblingsfarbe sei, und ich antwortete ohne Zögern: Rot. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich auch nur einen Augenblick innegehalten und überlegt hätte, obgleich ich noch nie zuvor darüber nachgedacht hatte. Das Wort »Rot« kam mir automatisch über die Lippen, und als ich es aussprach, wußte ich, daß ich die reine Wahrheit gesagt hatte. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Niemand weiß, warum Blut rot ist, auch wenn man natürlich seine Zusammensetzung kennt und ein Pigment dieser Farbe darin enthalten ist. Für mich ist ein Spritzer Blut etwas Schönes, und ich kann beim besten Willen die Menschen nicht verstehen, die bei seinem Anblick zusammenzucken oder gar in Ohnmacht fallen.

Aber das ist schließlich noch nicht verdächtig, oder doch?

Ein königlicher Leibarzt, dem irgendwann die Baronswürde verliehen wurde, wäre, für sich genommen, noch kein geeigneter Gegenstand für eine Biographie. Henry hat auf seinem Fachgebiet nur eine einzige bedeutende Entdeckung gemacht und damit das medizinische Wissen [12] bereichert, scheint aber niemanden geheilt zu haben, ich bezweifele, ob er groß Schmerzen gelindert hat oder das auch nur gewünscht hätte. Macht dies das Besondere an ihm aus? Nein, das Faszinierende an ihm ist wohl – außer seiner Obsession für Blut – die Tatsache, daß man in seinem Leben auf Schritt und Tritt Geheimnissen und Ungereimtheiten begegnet.

Ich mache mir ein Käsesandwich und esse eine Tomate dazu. Wenn ich mir das Haus in Hamilton Terrace ansehen und auf dem Weg noch zur London Library will, bleibt mir nicht viel Zeit. Das House of Lords tagt um 14.30 Uhr, und während ich den letzten Bissen von meinem Sandwich schlucke, fällt mir ein, daß ich heute die dritte »Frage mit Stern« stellen muß.

Das Haus, in dem ich mit Jude wohne – beileibe kein Ahnenschloß! –, gehörte meinem Vater und vorher meinem Großvater, aber nie Henry. Der besaß eine große Villa ein Stück weiter, auf der anderen Seite der Abbey Road, nicht weit von Lawrence Alma-Tademas Atelier und nur zwei oder drei Häuser von dem viel hübscheren Heim des Joseph Bazalgette entfernt, der die Londoner Kanalisation und die befestigten Uferstraßen an der Themse anlegte. Es ist noch früh im Jahr, aber angenehm milde. Ich komme über die Circus Road in die Hamilton Terrace und sehe mir Ainsworth House – so hatte Henry es genannt – von der anderen Straßenseite aus an. Eine Zeitlang war es in Wohnungen aufgeteilt, jetzt aber lebt wieder nur der Besitzer darin, ein Bauunternehmer und Multimillionär namens Barry [13] Dreadnought. Er hat drei Millionen dafür hingeblättert, hat den Vorgarten pflastern lassen, ihn mit zwei versenkten quadratischen Kästen für Blumen versehen und zwei gewaltige weiße Urnen mit spillrigen roten Palmen aufgestellt. Ein überdachter Zugang mit Seitenwänden aus farblosem Glas und einem Buntglas-Spitzdach führt vom Tor zur Haustür.

Ich habe das Haus nie betreten. Letztes Jahr hatte ich schriftlich bei Dreadnought angefragt, ob ich mir das Zimmer ansehen dürfte, das Henrys Studierstube gewesen sein muß, aber er hat nicht geantwortet, obwohl ich den Briefkopf des House of Lords verwendet habe. Ob wir das Briefpapier weiter benützen dürfen, wenn sie uns abgeschafft haben? Wahrscheinlich nicht. Das hatte ich noch gar nicht bedacht, und die Vorstellung deprimiert mich ein wenig. Wenn sie uns die Klubrechte und Computer wegnehmen, werden sie uns auch das Briefpapier nicht lassen.

Die beiden Schiebefenster im zweiten Stock links könnten zu Henrys Arbeitszimmer gehört haben, so habe ich es mir zumindest zurechtgereimt. Irgend etwas an dem Haus beunruhigt mich – und das war auch schon lange vor Dreadnoughts Einzug so –, vermittelt mir ein Gefühl des Unbehagens, aber ich könnte nicht sagen, was es ist. Gewiß, es ist ein häßlicher Kasten – viktorianischer Stil der übelsten Sorte –, aber das allein kann nicht der Grund sein. Es ist eher eine Ahnung, daß zu der Zeit, als Henry und seine Familie hier wohnten, hinter diesen Mauern gelitten wurde, daß hier Menschen unglücklich waren, obgleich ich keinen Anhaltspunkt dafür habe. Soweit ich weiß, war Henry glücklich verheiratet und ungeachtet dessen, was Clara schreibt, nach viktorianischen Maßstäben ein guter [14] Vater. Ich suche wohl nach Inspiration, wenn ich gelegentlich herkomme, um Ainsworth House zu betrachten, und nach Antworten auf Fragen, die mich als Henrys Biograph umtreiben. Wohnen wollte ich jedenfalls in diesem Haus nicht, das steht fest, und wenn man mir sämtliche Millionen des jetzigen Besitzers böte.

Durch das Fenster von Henrys Arbeitszimmer starrt mich eine Frau an. Sie hat das dunkle, traurige Gesicht jener Haussklavinnen, die fremde Kinder betreuen und zur Versorgung der eigenen Kinder Geld in die Heimat schicken. Aber nein, das phantasiere ich mir nur zusammen. Warum sollte es ihr anders gehen als Lorraine? Ich darf den Millionär nicht so ohne weiteres verdammen, nur weil er meinen Brief nicht beantwortet hat.

Ich steige in St. John’s Wood Station in die Jubilee Line und in Green Park wieder aus, von da aus ist es nicht weit zum St. James’s Square und der London Library. Das letzte Stück gehe ich zu Fuß, durch den Park und über die Brücke, und obgleich ich diesen Weg schon tausendmal gegangen bin, bleibe ich auch heute kurz auf der Brücke stehen, um den Blick auf Whitehall, die Horse Guards und das Außenministerium zu genießen und mich am Wasser, den Pelikanen auf ihrer Insel, den Bäumen und den imposanten Bauwerken zu erfreuen. In dieser Jahreszeit hat der große Touristenansturm noch nicht eingesetzt, man kann ganz unbeschwert zum Westminsterpalast schlendern, ohne sich durch kamerabehängte Menschenmassen zu kämpfen. Vor dem Eingang dann Richard Löwenherz auf seinem Roß, mit hochgerecktem Schwert. Bei seinem Anblick frage ich mich oft, wie es wohl bei einem Kreuzzug zugegangen sein [15] mag, auf dem die Bauernhorden der Soldaten Christi es für erlaubt, ja verdienstvoll hielten, Frauen und kleine Kinder der Ungläubigen umzubringen und zum Abendessen zu braten. Dann begrüßt mich der Türsteher mit einem: »Guten Morgen, Mylord«, obgleich es fünf vor halb drei ist, denn alles, was vor der Andacht liegt, gilt hier als Vormittag, was jeder neue Peer nach fünf Minuten in diesem hohen Haus wissen sollte.

Ich hänge meinen Regenmantel an den Haken, über dem »Lord Nanther« steht, zwei Haken vom Herzog von Norfolk entfernt, gehe die Treppe zur Hauptebene hoch, hole mir in der Drucksachenstelle eine Tagesordnung, und da steht meine Frage mit Stern: »Wie wahrscheinlich ist es nach Meinung der Regierung Ihrer Majestät, daß die Verlängerung der Jubilee Line so rechtzeitig fertiggestellt wird, daß der Millennium Dome bis zum 1. Januar 2000 mit öffentlichen Verkehrsmitteln zugänglich sein wird?«

Da Bischöfe nicht mein Fall sind, betrete ich erst nach der Andacht den Saal. Die Andacht hält immer ein Bischof – es gibt vierundzwanzig im Oberhaus, dazu zwei Erzbischöfe, und jeder ist eine Woche lang dran. (Den säuselnden Ton, der in der Jugend meines Vaters das Markenzeichen der anglikanischen Hochkirche war, hört man heutzutage allerdings nur noch selten.) In einem Strom von Leuten aus der Peers’ Lobby gelange ich in den Sitzungssaal und nehme meinen angestammten Platz in der dritten Reihe der Querbänke auf der »Geistlichen Seite« ein. Das heißt nicht auf den Querbänken selbst, denn die sind in der Mitte, parallel zum Tisch der Sekretäre und zum Thron, sondern im Regierungsbereich, dort, wo auf den Vorderbänken die [16] Vertreter der Labour Party sitzen. Lord Callaghan und Lord Healey sieht man dort häufig, heute allerdings nicht. Mein Großvater saß bei seinen seltenen Besuchen im Oberhaus im Bereich der Querbänke, um darzutun, wohin er gehörte: Er bezeichnete sich als unabhängig und als Bohemien. Mein Vater und Henry waren als extreme Konservative kompromißlos rechts.

Als ich diesen Raum mit elf Jahren zum erstenmal betrat und als der »Ehrenwerte Martin Nanther« und angehende Erbe meines Vaters auf den Thronstufen saß, empfand ich ihn als grundhäßlich, fand den gotischen Stil nur komisch, die Farben primitiv, besonders den eisvogelblauen Teppich und die blutroten Lederbänke. Die Vergoldung des Thrones, die einen fast blendete, kam mir vor wie die Kulisse zur Weihnachtsaufführung von Aladin und die Wunderlampe. Vor fünfunddreißig Jahren war Gotik noch unmodern und galt automatisch als geschmacklos. Besonders scheußlich fand ich die bunten Glasfenster mit ihrem grellen Rot, Grün, Blau und Gelb. Immerhin war ich noch jung genug, um Gefallen an den geschnitzten Figuren, dem Löwen und dem Einhorn, zu finden, die den Abschluß der Pfosten an der Schranke bilden. Inzwischen denke ich in diesem Punkt anders, auch wenn ich mich nicht unbedingt der Meinung anschließen würde, daß der Westminsterpalast das schönste Bauwerk Londons sei. Schön ist er wirklich, und er wird mir fehlen, wenn ich nicht mehr da bin. Es wird mir fehlen, wenn ich dem Einhorn nicht mehr über seinen glänzend polierten Kopf streichen kann, während ich durch das Messinggitter gehe, das wir »die Schranke« nennen, mich in Richtung des Throns und des »Cloth of Estate«, des [17] Thronbehanges, verbeuge (der nur symbolisch vorhanden ist und den Platz bezeichnet, den die Königin, wäre sie hier, einnehmen würde) und die Stufen zu meinem Platz hochsteige. Der Saal ist gut gefüllt, denn heute ist der erste Tag der Zweiten Lesung der Oberhausvorlage. Die Erste Lesung war eine reine Formsache, heute aber wird es hoch hergehen. Einige der Erblords räumen ein, daß ihre Zeit vorbei ist, daß Männer oder Frauen – es gibt nur wenige weibliche Peers mit ererbtem Titel – sich nicht das Recht anmaßen sollten, die Gesetzgebung des Landes zu bestimmen, nur weil einer ihrer Ahnen dem Monarchen in einem Krieg beigestanden oder eine ihrer Ahninnen mit dem Monarchen geschlafen hat. Doch die meisten treibt nicht das um, sondern die Ungewißheit darüber, was für eine Art von Oberhaus nach ihnen kommen soll, die brutale Formulierung, daß man die Lords »loswerden« müsse. Auch reut sie der Verlust ihrer Privilegien, im Oberhaus essen, trinken, rauchen und die Bibliothek benutzen zu können: Sie klammern sich an ihre Klubrechte.

Zuerst aber werden die Fragen gestellt. Eine zu dem umstrittenen Schienennetzbetreiber Railtrack, eine zu Atomwaffen und dann meine. Der Parlamentssekretär steht auf und sagt: »Lord Nanther«, und ich sage: »Mylords, ich bitte um Erlaubnis, die Frage stellen zu dürfen, die unter meinem Namen auf der Tagesordnung steht«, aber ich stelle sie nicht, denn sie liegt gedruckt vor.

Der Minister sagt, es stünde außer Zweifel, daß die Jubilee Line fristgerecht fertiggestellt werde. Das zwingt mich, eine Zusatzfrage zu stellen, und Zusatzfragen bringen viele Peers ins Schwitzen, weil es sein kann, daß der Minister [18] ihnen zuvorkommt und sie dadurch auf einer Frage sitzenbleiben, die nun schon beantwortet ist. Auch darf man sich mögliche Zusatzfragen zwar als Gedächtnisstütze aufschreiben, sie aber nicht vorlesen. Bei meinem ersten Auftritt hatte ich mich an dieser Stelle verheddert, und etliche Konservative grölen: »Abgelesen, abgelesen!« Ich nahm mir vor, nie mehr eine Frage mit Stern zu stellen, stellte aber dann doch wieder eine und dann noch eine, und jetzt habe ich dabei eigentlich kaum mehr Lampenfieber. Bis ich es ganz los bin, haben sie mich dann aus dem Oberhaus verbannt.

Ich stehe auf und frage, ob dem Minister klar ist, daß der Millennium Dome eigentlich nur mit der U-Bahn und mit dem Bus zu erreichen ist und die Öffentlichkeit, wenn sich die Inbetriebnahme der Jubilee Line verzögert, versuchen wird, mit dem Auto zum Dome zu kommen, was zu Problemen führen dürfte, da praktisch keine Parkplätze vorgesehen sind. Aber ich verzichte auf schweres Geschütz, denn auch wenn ich nicht der Fraktionsdisziplin unterstehe, bin ich durchaus regierungsfreundlich und stimme fast immer mit der regierenden Labour Party. Der Minister (ein weltgewandter Mann, der sich durch nichts aus der Ruhe bringen läßt) wiederholt seine Antwort auf meine ursprüngliche Frage und fügt hinzu, daß die U-Bahn sogar schon im Oktober und nicht erst am 31. Dezember bis Greenwich North fahren wird. Jetzt steht es den übrigen Oberhausmitgliedern frei, Fragen zu stellen, und etliche Peers machen von dieser Möglichkeit Gebrauch, wobei sie natürlich weit vom Thema abkommen und den Minister mit Anfragen bombardieren, warum die Northern Line so schlecht ist und immer schlechter wird, ob der Dome auf Dauer dort [19] stehen soll oder nur zeitweilig und wann die Regierung etwas zu unternehmen gedenke, um die Zahl der Autos in der Hauptstadt zu beschränken. Für jede Frage mit Stern einschließlich Zusatzfragen sind siebeneinhalb Minuten vorgesehen, um sicherzustellen, daß wir in einer halben Stunde fertig sind, deshalb sind wir bald bei der letzten Frage angelangt, bei der es um Mails geht.

Die Besuchergalerie ist heute bis auf den letzten Platz besetzt, das gleiche gilt für die Pressebänke und die Plätze unter der Schranke, wo die Gäste der Peers auf der Weltlichen und ihre Ehepartner auf der Geistlichen Seite sitzen, die so heißt, weil dort außer den Regierungsmitgliedern auch die Bischöfe ihren Platz haben. Die Oberhausreform ist eine heiße Kiste, wie die Sunday Times es gestern formuliert hat. Ich muß wieder an Henry denken. Er war als Konservativer im Oberhaus, hat sich aber offenbar dort nur selten sehen lassen. Seine Antrittsrede hielt er passenderweise über die Bedeutung eines funktionierenden Abwassersystems für die Gesundheit, danach hat er hier nur noch selten das Wort ergriffen, wahrscheinlich war er zu sehr mit seiner Blutforschung beschäftigt. Das Wappen, das die Heroldskammer für ihn entworfen hat, zeigt (soweit ich die heraldischen Begriffe richtig in Erinnerung habe) in zwei Feldern mit Zinnen versehene Türme, und in den anderen beiden rote Herzen, dazu das Motto Deus et Ego oder Gott und ich, was laut Jude sehr schlechtes Latein ist.

Die Fragestunde ist vorbei, und der Chief Government Whip, der Fraktionsführer der Labour-Partei, ist aufgestanden und eröffnet dem Haus, daß die für heute und morgen vorgesehene Debatte zeitlich zwar nicht begrenzt ist, es [20] aber für alle Beteiligten das beste wäre, wenn Hinterbänkler sich mit Rücksicht auf die lange Rednerliste auf eine Redezeit von sieben Minuten beschränken würden. Fair und vernünftig, wie er ist, wiederholt er, daß er nur allgemeine Richtlinien vorgeben kann, daß es aber in aller Interesse wäre, die Reden nicht unnötigerweise bis in die frühen Morgenstunden fortzusetzen.

»Wann das Haus sich heute und morgen abend vertagt«, sagt er, »liegt völlig in den Händen der Lords.«

Earl Ferrers, der haargenau so aussieht, wie man sich einen kommandierenden General vorstellt, steht auf und fragt, warum der Chief Government Whip ständig für Zurückhaltung plädiere. Etliche edle Lords würden sich für den Rest ihres Lebens in Zurückhaltung üben müssen, es sei deshalb nicht einzusehen, warum sie sich bei einer Gesetzesvorlage Zwang antun sollten, deren Ziel es sei, ihnen auf Lebenszeit politische Abstinenz zu verordnen.

Und dann geht es los. Lady Jay, die Lordsiegelbewahrerin, eröffnet die Debatte mit den Worten: »Mylords, ich beantrage, daß die Vorlage jetzt zur Zweiten Lesung gelange«, und von allen Bänken bringen nun die Lords ihre Argumente vor. Peers kommen und gehen; beim Verlassen des Saals beeilen sie sich, wenn sie wieder hereinkommen, verhalten sie den Schritt und bleiben kurz stehen, um sich vor dem Cloth of Estate zu verneigen. In einer Pause gehe ich hinaus, um einen Tee zu trinken, und als ich zurückkomme, ist es Viertel nach fünf, und Baroness Young von den Konservativen verkündet, dies sei einer der traurigsten Tage ihres politischen Lebens. Die Vorlage bedeute das Ende des Oberhauses und das Ende einer vielhundertjährigen [21] Geschichte. Die Reform würde nicht zu einer demokratisch legitimierten Kammer führen, denn Peers auf Lebenszeit seien genauso undemokratisch wie solche, die ihren Titel geerbt hätten.

In dieser pessimistischen Tonart geht es noch eine Weile weiter, und als sie fertig ist, wäre ich am liebsten aufgestanden und hätte gesagt, wenn es in diesem Haus keine Demokratie gäbe – und aus ihrer Sicht nicht geben könne, da es ausschließlich aus Life Peers und Erblords besteht –, wäre es wohl das beste, wir würden das House of Lords ganz abschaffen und alle nach Hause gehen. Aber ich darf nicht das Wort ergreifen, weil ich mich nicht auf die Rednerliste habe setzen lassen. Als ich mich das nächste Mal umsehe, ist Jude hereingekommen und hat ihren Platz unterhalb der Schranke eingenommen. Sie war beim Friseur und trägt einen sehr eleganten schwarzen Hosenanzug. Frauen in Hosen sieht man hier erst seit etwa zwei Jahren und bei den Ehefrauen von Peers noch nicht einmal so lange. Für übergewichtige Frauen sind Hosen nicht ideal, ebensowenig wie für übergewichtige Männer, nur haben die keine Alternative. Ich lächele Jude zu, und sie zieht die Augenbrauen hoch und lächelt zurück, und ich frage unhörbar: »Dinner?«, und sie antwortet ebenso: »Ja.«

Lord Trefgarne ist jetzt an der Reihe und weist zur Bestürzung all jener, die bisher nicht nachgezählt haben, darauf hin, daß fast zweihundert Lords sich in die Rednerliste für die zweitägige Debatte eingetragen haben. Er gedenke nicht, seine Rede auf sieben Minuten zu beschränken, sagt er und will wissen, ob die Regierung sich darüber im klaren sei, welch schwerer Kampf ihr bevorstehe. Es ist sechs. Ich [22] stehe auf und gehe; am Ausgang halte ich inne, um Jude den Vortritt in die Peers’ Lobby zu lassen. Wir wollen auf einen Drink in den Peers’ Guest Room.

»Es ist ja nicht so, daß du deine Titel nicht behalten dürftest«, sagt Jude, die ein großes Glas Chardonnay vor sich stehen hat. »Du wirst nach wie vor mit ›Mylord‹ oder ›Euer Gnaden‹ angeredet, und deine Nachkommen erben unverändert den Titel.« Ich bin gerührt von Judes Trostversuch, zumal sie sich nur hier mit Lady Nanther und »Mylady« anreden läßt, ansonsten aber strikt darauf besteht, Judith Cleveland genannt zu werden. »Ich verstehe nicht, was das ganze Getue soll. Fünfzig Prozent aller Peers lassen sich doch hier überhaupt nicht sehen.«

Ich frage sie, was Henry ihrer Meinung nach dazu gesagt hätte. Sie interessiert sich lebhaft für Henry und spricht gern über ihn, auch wenn Paxton Osborne, der Verlag, bei dem sie Cheflektorin ist, seine Biographie nicht bringen will.

»Haben sie nicht früher schon mal versucht, das Oberhaus zu reformieren?« fragt sie. »Im neunzehnten Jahrhundert, meine ich, und noch mal 1911. Es hätte ihn nicht überrascht.«

»Er ist 1909 gestorben«, sage ich, »und war selten hier, aber seine Peerswürde schätzte er hoch. Hat er nicht deshalb so sehnsüchtig auf einen Erben gewartet? Nachdem ständig nur Mädchen zur Welt kamen, eins nach dem anderen, vier im ganzen, ehe endlich der Sohn da war.«

Der Schatten, den ich nie wieder hatte heraufbeschwören wollen, geht über ihr Gesicht, und ich würde mir am [23] liebsten die Zunge abbeißen oder den Mund zuhalten. Aber es ist zu spät. Sie sagt kein Wort, und das ist auch nicht nötig, das leichte Zusammenzucken, ihr mühsames Lächeln zeigen deutlich genug, wie betroffen sie ist. Das Schweigen dauert allenfalls fünf Sekunden, dann erzählt sie mir von einem Brief über Henry, auf den sie in einer gerade erst dem Verlag zugesandten Musikerbiographie gestoßen ist. Sie hat mir sogar eine Fotokopie mitgebracht, und als ich sie entgegennehme, bin ich plötzlich ganz aufgeregt. Wer weiß, vielleicht komme ich allmählich doch dem, was Henry so durch den Kopf ging, ein wenig näher.

[24] 2

Den Brief der Musikermutter habe ich in die erste Aktenbox einsortiert, denn er gehört in die Zeit, in der Henry als junger Arzt am St. Bartholomew’s Hospital tätig war. Bevor der Sohn zu einem weltberühmten Geiger heranwachsen sollte, litt er ständig unter Nasenbluten, und die Mutter hatte ihn Henry vorgestellt, weil sie fürchtete, es könne Hämophilie sein. Frohlockend schreibt sie nach dem Termin an ihre Cousine:

Dr. Nanther ist ein überaus charmanter, zuvorkommender und sehr gutaussehender Mann. Mit Caleb hat er kaum gesprochen, wohl weil er weiß, daß man von einem wenn auch hochbegabten Siebenjährigen noch nicht viel an Urteilsvermögen und Kenntnissen des eigenen Körpers erwarten kann, aber mir gegenüber verhielt er sich sehr liebenswürdig. Ich erzählte ihm pflichtgemäß, wenn auch mit großem Bangen, von dem Onkel meines Mannes, der an der Bluterkrankheit litt und mit fünfzehn verblutete. Stell dir meine Erleichterung vor, liebste Christina, als Dr. Nanther mir mit großer Geduld erklärte, ein Knabe könne diese Krankheit nur von seiner Mutter, nie von seinem Vater erben, Caleb leide seiner Meinung nach lediglich an Epistaxis, einer chronischen Neigung zu Nasenbluten, die sich verwachsen würde.

[25] Und verwachsen sollte sich diese Krankheit tatsächlich, denn der Musiker wurde dann, wie wir aus dieser Biographie wissen, fast 80 Jahre alt. Der Brief sagt im übrigen mehr über Henry als über den Jungen aus. Henry Nanther scheint sich meisterlich auf ärztliche Zuwendung am Krankenbett verstanden zu haben. Von Fotos kannte ich sein angenehmes Äußeres, Zuvorkommenheit und Liebenswürdigkeit ließen sich daraus aber natürlich nicht automatisch ableiten. All seinen Charme konzentrierte er offensichtlich auf die Mutter, während er von dem Kind kaum Notiz nahm.

Henry Nanther kam am 15. Februar 1836 in Godby bei Huddersfield als ältester Sohn des Tuchfabrikanten und engagierten Wesleyaners Henry Thomas Nanther zur Welt. Seine Mutter, Amelia Sophia, war die Tochter eines gewissen William Pearson. Dies die dürren Fakten aus der Nationalbiographie. Dem Eintrag ist zwar zu entnehmen, daß Henry der älteste Sohn war, nicht aber, daß seine Eltern bei seiner Geburt schon vierzehn Jahre verheiratet waren. Heutzutage ist es nicht ungewöhnlich, daß Paare, ehe sie sich Kinder zulegen, schon jahrelang verheiratet sind. Die Frau möchte zunächst Erfolg im Beruf und die Familie ein eigenes Heim haben und so weiter. Zur Zeit von Henry Thomas und Amelia Sophia aber gab es keine Familienplanung. Was also war geschehen? Hatte sie Fehlgeburten gehabt – über dieses Thema weiß ich mehr, als mir lieb sein kann – oder gar Totgeburten? Kam es aus irgendeinem Grund nicht zur Empfängnis? Frauen, die sich grämen, weil sie keine Kinder bekommen, werden seltener schwanger als andere, die sich darüber keine Gedanken machen. Diese [26] Weisheit hat Jude von ihrem Arzt, dabei ist die Empfängnis bei ihr nicht das Problem. Wie muß sich aber erst Amelia gegrämt haben, in einer Zeit, als man bei ausbleibendem Nachwuchs unweigerlich der Frau die Schuld gab.

Und dann – sie war bald vierzig und mochte die Hoffnung, Mutter zu werden, längst aufgegeben haben – stellte sich doch noch ein Baby ein. Es wurde auf den Namen Henry Alexander getauft, kam in Godby Hall, dem Familiensitz, zur Welt und war gesund und kräftig. Anders verhielt es sich, als zwei Jahre später der zweite Sohn kam. Da es kaum konkrete Anhaltspunkte gibt, läßt sich nur schwer sagen, was William Thomas Nanther fehlte, aber weil die Mutter bei seiner Geburt schon an die zweiundvierzig war, spricht viel für das Down-Syndrom. Warum sonst hätte Amelia ihn in Briefen an ihre Schwester Mary als »sonderlich«, »zurückgeblieben« und »anders aussehend« bezeichnet? In einem Brief schreibt sie: »Billy sieht weder Mr. Nanther noch mir ähnlich. Die Leute aus dem Dorf nennen ihn einen Wechselbalg, und wenn mir das zu Ohren kommt, kränke ich mich, auch wenn ich mich bemühe, nichts auf die Meinung von unwissendem Volk zu geben.«

Henry Thomas Nanther war Besitzer einer Tuchfabrik, die den größten Teil der arbeitsfähigen Bevölkerung von Godby beschäftigte. Reihenhauszeilen – errichtet, um die Familien unterzubringen, die in der Hoffnung auf einen gesicherten Arbeitsplatz in den Ort gekommen waren – zogen sich an den Hängen hoch. Die Nanthers selbst bewohnten ein großes georgianisches Haus etwas außerhalb, eine für das Klima in Yorkshire nicht besonders geeignete weiße Stuckvilla, an die Henry Thomas vorn einen monströsen [27] Portikus mit Kuppeldach hatte anbauen lassen, der von acht unverhältnismäßig dicken Säulen mit korinthischen Kapitellen getragen wurde. Die Villa steht übrigens immer noch, selbst innen hat sich nicht viel verändert.

Henry Thomas und Amelia haben ihren Billy in kein Heim gesteckt. Vielleicht wußten sie, wie grauenvoll es dort zuging – so wie heute höchstens noch in Kinderheimen und Irrenhäusern Osteuropas. Henry Thomas war wohlhabend, und er und seine Frau wurden vom örtlichen Landadel wenn auch nicht völlig akzeptiert, so doch geachtet. Er war ein sehr frommer Mann, der sich mit großem Eifer den ihm übertragenen Aufgaben als methodistischer Laienprediger widmete und sich nach Kräften bemühte, seinen Glauben auch zu leben. Es wird ihm unrecht erschienen sein, die Pflege seines zweiten Sohnes anderen aufzubürden. Natürlich gab es auf Godby Hall außer dem üblichen Gesinde auch eine Kinderfrau und ein Mädchen für die Kinderzimmer. Laut seiner Mutter war Billy ein braver, lieber und zärtlicher Junge. Down-Kinder sind das oft. Wenn es das Down-Syndrom war. Ebensogut kann seine Behinderung Folge einer schweren Geburt gewesen sein, bei der das Gehirn durch einen vorübergehenden Sauerstoffmangel geschädigt wurde.

Als sein älterer Bruder in der Tagesschule im drei Meilen entfernten Longfield in die zweite Klasse ging, wurde Billy krank. Wie wir durch das Schicksal der Brontë-Schwestern wissen, die nicht weit von dort, in Haworth, lebten, war in den dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts Tuberkulose in den Bergen und Tälern von Yorkshire weit verbreitet. Daß sie ansteckend war, wußte man allerdings [28] damals noch nicht, oder vielmehr nahm man an, daß die Infektionen durch das »Miasma« kamen, eine Art ungesunde Ausdünstung von stehenden Gewässern und Kloaken. Warum Billy Tuberkulose bekam und sein Bruder oder seine Eltern nicht, bleibt rätselhaft. Genausogut könnte man fragen, warum Emily, Anne und Maria Brontë der Schwindsucht erlagen, während Charlotte und ihr Vater nicht erkrankten.

Mittlerweile – Billy war fast sechs – hing seine Mutter mehr an ihm als an seinem älteren Bruder und nahm wohl all das, was sie früher über sein seltsames Wesen und seine zurückgebliebene Entwicklung an ihre Schwester berichtet hatte, gar nicht mehr wahr. Seine Krankheit trieb sie an den Rand des Wahnsinns. Ihre Briefe an Mary sind unbeherrscht, weitschweifig und mit Drohungen gespickt, sie würde freiwillig aus dem Leben scheiden, »wenn Gott mir meinen Billy nimmt«. Ihr Mann scheint – vielleicht wegen seiner Geschäfte und Verpflichtungen in der Fabrik – weniger gelitten zu haben. Und Henry? Wir wissen es nicht. Er wurde frühmorgens mit dem Ponywagen zur Schule gefahren und nachmittags wieder nach Hause gebracht. Amelia schreibt, daß sie ihn zumindest morgens selbst fuhr. Mit Billys Krankheit hörte das auf. Hat Henry darunter gelitten? Es ist anzunehmen. Diese Fahrten waren vielleicht die einzige Gelegenheit für ihn, mit seiner Mutter allein zu sein. Jetzt hatte ihm dieses Vergnügen die Krankheit eines Bruders geraubt, den er von jeher, wie einem besorgten Brief Amelias an Mary zu entnehmen ist, mit einiger Geringschätzung betrachtete.

Ein fortschrittlicher Arzt, der Billys Behandlung [29] übernommen hatte, sagte seinen Eltern, daß ein trockenes Klima und ein höher gelegener Ort seinen Zustand bessern würden, und empfahl die Schweiz oder die bayrischen Alpen. Im Jahre 1843 war das so, als würde man heutigen Eltern empfehlen, mit ihrem kranken Kind in die Antarktis oder auf den Himalaja zu reisen. Nein, nicht einmal dieser Vergleich trifft es ganz. Für moderne Eltern wären Nepal oder der Südpol bei weitem nicht so abwegig wie es die Vorstellung einer Reise auf den Kontinent für Henry Thomas und Amelia war. Beide waren noch nie im Ausland gewesen, beide zog es nicht dorthin. Statt dessen fuhr Amelia mit Billy in den Lake District, wo sich sein Zustand womöglich noch verschlechterte. Vierzehn Tage später waren sie wieder zurück, und Amelia schrieb an Mary, daß er dreimal hintereinander früh Blut gespuckt hatte.

Auch wenn wir das heute für hochgefährlich halten: Die beiden kleinen Jungen hatten ein gemeinsames Zimmer, die sogenannte Nachtkinderstube, von der in Amelias Briefen häufig die Rede ist:

Sobald es hell wurde, ging ich heute in die Nachtkinderstube und fand beide Jungen schlafend vor, aber zum dritten Mal in dieser Woche war Blut auf Billys Kopfkissen, und zwar außerordentlich viel. Mir wurde, nachdem ich gehofft und gebetet hatte, diesmal keins zu finden, bei diesem Anblick so übel, daß ich dachte, ich müßte ohnmächtig werden. Wenn nur Billy mich oder die Kinderfrau rufen würde, wenn er hustet und das gräßliche Blut kommt. Aber er ist so brav, stell Dir vor, er möchte uns nicht belästigen.

[30] Wieviel von dem Husten hörte Henry, wieviel von dem abgehusteten Blut sah er? Das meiste, möchte ich meinen. Man darf nicht vergessen, daß er den Bruder nicht mochte, ja ihn verachtete und spürte, daß jener dem Herzen der Mutter näher stand als er. Wußte er, was ein Blutsturz bedeutete? Wahrscheinlich. Amelia dürfte in den Bekundungen ihres Kummers nicht besonders zurückhaltend gewesen sein. Zweifellos hat Henry miterlebt, wenn ihr übel wurde, wenn sie ohnmächtig zu werden drohte. Er war sieben, ein vernünftiger kleiner Mann. Sein Bruder hustete Blut, und seine Mutter reagierte wie bei einem Weltuntergang; deshalb war das Blut ein Anzeichen dafür, daß Billy ernstlich krank war, womöglich sterben würde. Ist es nicht denkbar, daß auch Henry nach Blut auf dem Kopfkissen seines Bruders Ausschau hielt und frohlockte, wenn er es sah, weil er wußte, was es bedeutete?

Ich frage mich – und vielleicht wird es immer nur eine Frage bleiben –, ob die Gleichsetzung jener Spuren auf Billys Kopfkissen mit der Beseitigung eines Rivalen und einer glücklicheren Zukunft der Beginn von Henrys Passion für Blut war.

Nach dem Essen gingen Jude und ich nach Hause. Das Oberhaus tagte bis heute früh um zehn nach drei und vertagte sich schließlich, nachdem Lord Vivian statistische Daten über die Anzahl der täglich im Oberhaus anwesenden Peers vorgelegt und Lord Falconer behauptet hatte, durch das Gesetz bedingte Änderungen würden dem Haus zu mehr Unabhängigkeit verhelfen. Heute geht die Debatte weiter. Ostern ist nicht mehr fern, das Haus wird sich [31] morgen bis zum 12. April vertagen, und bald darauf kommt dann die Ausschußphase. Jude hat sich zwei Tage Urlaub genommen, wir wollen nach Yorkshire, um auf Einladung des Besitzers das Haus zu besichtigen, in dem Henry zur Welt kam.

Jude ist fast acht Jahre jünger als ich und damit noch um einiges diesseits der Vierzig. Diese wenigen Jahre sind ihr kostbar, denn sie bedeuten, daß sie noch hoffen kann, ein Kind zu bekommen. Im Gegensatz zu Amelia Nanther hat Jude keine Schwierigkeiten mit der Empfängnis, kann aber, wie es scheint, kein Kind über den zweiten oder dritten Monat hinaus behalten. Ich selbst habe einen Sohn aus erster Ehe, meinen Erben Paul, der seinerseits auch schon auf den Thronstufen gesessen hat. Sollte ein Kind kommen, würde ich mich für Jude freuen und würde gern ihr Glück teilen, ja, manchmal sehe ich schon ihr strahlendes Gesicht vor mir und male mir aus, was sie sagen und planen wird. Aber ich verzehre mich nicht wie sie nach einem Kind und glaube insgeheim auch nicht daran, daß es je soweit kommen wird. Vor drei Jahren hatte Jude nach acht Wochen eine Fehlgeburt und später eine im dritten Monat. Nun versucht sie es mit einer neuen Behandlung, aber die schlägt nicht an oder hat noch nicht angeschlagen, ich sehe es an ihrem Gesicht. Sie sitzt mir gegenüber im Zug, auf der Seite, wo die Einzelplätze mit einem Tisch dazwischen sind, wirkt kerngesund und sieht weder blaß noch unpäßlich aus, aber sie hat diesen verkrampften Zug um den Mund und den traurigen Blick, ein sicheres Zeichen dafür, daß sie ihre Tage bekommen hat.

Irgendwie sehe ich da eine Parallele zu dem Verhalten der [32] Frauen in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, für welche die monatliche Blutung ein Tabuthema war. Vermutlich hatte Amelia eine spezielle Formulierung, mit der sie Henry Thomas zu verstehen gab, daß sie in den nächsten fünf, sechs Tagen »unwohl« sein würde, aber ihre Zurückhaltung hatte ihren Grund in Prüderie und weiblichem Zartgefühl. Jude sagt mir nichts, weil sie das Wort nicht über die Lippen bringt, weil ihr all diese Worte unerträglich sind, die bedeuten, daß wieder ein Monat vergangen ist und daß sie, wenn der nächste vorbei ist, siebenunddreißig sein wird. Sie glaubt, daß ich heimlich leide und ihr zuliebe meine Enttäuschung verberge, und dabei bleibt sie, auch wenn ich ihr noch so oft versichere, daß es mir nichts ausmacht. In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft und in der ersten Zeit unserer Ehe lag die Tampaxschachtel im Badezimmer herum, oder die Papphülsen schwammen in der Toilettenschüssel, aber jetzt tilgt sie alle Spuren, als lebte sie tatsächlich in irgendeiner fernen Vergangenheit. Das einzige Anzeichen für ihre Tage sind die traurigen Augen.

Niemand sieht zu uns her, und es wäre mir auch ziemlich egal: Ich nehme ihre Hand und hebe sie an die Lippen und küsse sie. Jude hat wunderschöne Hände, lang und schlank, die Gelenke zart, die Nägel mandelförmig und immer unlackiert. Handküsse haben für uns etwas Erotisches – sie küßt auch meine Hand –, sind aber manchmal auch nur ein liebevolles Signal: Ich bin hier, und alles wird gut. Aber ist das wahr? Wenn damit ein Baby gemeint ist, sieht es zur Zeit ganz und gar nicht gut aus.

[33] Vom Bahnhof in Huddersfield, einem viktorianischen Prachtbau, nehmen wir ein Taxi und sind zwanzig Minuten später in Godby. Zu meiner, wenn auch nicht zu seiner Erleichterung, wenn wir den überschwenglichen Entschuldigungen glauben dürfen, die er uns ausrichten läßt, mußte der Besitzer von Godby Hall, ein großer Computerboss namens Brett, zu einer wichtigen Besprechung nach Bradford. Seine Frau ist, wie das Au-pair-Mädchen berichtet, das uns öffnet, zu ihrer kranken Mutter nach Scarborough gefahren und hat das Baby mitgenommen. Immerhin etwas, denke ich. Ich betrachte es als eine meiner Lebensaufgaben, Babys vor Jude zu verstecken, obgleich ich im Grunde gar nicht weiß, ob der Anblick eines Kleinkindes sie wirklich aus dem Gleis wirft oder ich mir das nur einbilde.

Godby Hall braucht dringend einen neuen Fassadenanstrich, die weißen Wände und Säulen haben schwarzgrüne Streifen vom Wasser, das aus den Regenrinnen schwappt und an den Mauern herunterläuft. Zu Henry Thomas Nanthers Zeit war das Haus wahrscheinlich schwarz vom Ruß der Fabrikschlote. Das Innere wirkt seltsam blutleer, alles ist weiß gestrichen, helle Läufer liegen auf hellem Parkett, man friert beim bloßen Anblick, obgleich die Zentralheizung voll aufgedreht und es in Wirklichkeit mollig warm ist. Das Au-pair-Mädchen – sie ist Deutsche, spricht aber perfekt Englisch mit starkem Akzent – bringt uns in den zweiten Stock, wo die Tag- und Nachtkinderstuben waren. Ich staune – nicht zum ersten Mal – über die Viktorianer und die Generationen vor ihnen, die ihre Kinder so weit weg wie irgend möglich von den eigenen Wohnräumen unterbrachten.

[34] Ich bereue schon, daß ich Jude mitgenommen habe, obgleich man diesem Zimmer nicht anmerkt, daß es mal eine Nachtkinderstube war. Jetzt wohnt das Au-pair-Mädchen hier, ein Stück ist abgeteilt und zum Badezimmer ausgebaut worden, aber wenn man von der erheblichen Unordnung absieht, die im Zimmer herrscht, wirkt es so freudlos wie das ganze Haus. An einem Ende des ungemachten Bettes liegt zusammengeknüllt eine rosaweiße Steppdecke, es gibt einen Einbauschrank und einen eingebauten Ankleidetisch – eine Frisierkommode, wie sie stolz bemerkt –, auf dem sich eine Vielzahl von Kosmetika aller Art in Tiegeln und Flaschen und Tuben drängt. Ich versuche mir vorzustellen, wo die beiden Betten standen und was sonst noch im Zimmer gewesen sein mag. Spielzeug? Bücher? Auf dem Gegenstück der »Frisierkommode«, einem Waschtisch vielleicht, müssen zahlreiche Medikamente für den armen Billy gewesen sein. Haben sie in den oberen Räumen von Godby Hall Kerzen benutzt oder die mit Rapsöl betriebenen sogenannten Kolza-Lampen? Unten werden sie Öllampen gehabt haben, hier oben aber haben sie sich bestimmt mit Kerzen beholfen. Und jetzt fällt mir ein, daß Amelia in einem ihrer Briefe beschreibt, wie sie die Kerze anzündet, wenn sie nachts nach Billy sieht.

Jude schaut aus einem der Schiebefenster, und ich trete zu ihr. Wir bewundern die Aussicht auf grüne Hügel und dunkle Wälder und das Dorf Godby, das, von Rußablagerungen befreit und blitzsauber, in der frostigen Märzsonne vor uns liegt. Der Wind weht sehr heftig, selbst aus dieser Entfernung sehen wir, daß der Wetterhahn auf dem Kirchturm sich wie wild im Kreis dreht. Die für die [35] Fabrikarbeiter errichteten Häuschen machen von hier aus den Eindruck, als seien sie alle miteinander radikal zu Wohnhäusern für aufstrebende junge Familien umgebaut worden, mit modernen Materialien aufgemotzt, hell eingedeckt, mit säuberlich durch Hecken getrennten Rasenflächen hinter dem Haus. Ich stelle mir vor, wie Henry hier auf einer gepolsterten Bank oder einem Polsterschemel am Fenster kniete, die vertraute Aussicht betrachtete und sich dann vielleicht zurückschlich, um heimlich über die Blutspritzer auf dem Kopfkissen seines Bruders zu frohlocken.

»Billy, der jüngere Sohn, ist gestorben, nicht?« fragt Jude und schaut bekümmert in die Ecke, wo ich sein Bett vermute. »Wie alt war er da?«

»Sechs.«

Das Au-pair-Mädchen macht ein entsetztes Gesicht und fragt, warum er keine Antibiotika bekommen hat. Sie hat vermutlich keine Ahnung von der Geschichte und denkt, daß Billy vor zwanzig oder dreißig Jahren gestorben ist.

»Das ist hundertfünfzig, nein mehr als hundertfünfzig Jahre her«, sage ich. »Tuberkulose war damals nicht heilbar. Er hustete und bekam Lungenblutungen, wurde immer dünner und schwächer, und im Winter 1844 ist er gestorben.«

»Sie hatten aber doch zwei Söhne?« Das Au-pair-Mädchen hat eine Flasche von der »Frisierkommode« genommen und sprüht die Innenseite ihres Handgelenks ein. »Was ist aus dem anderen geworden?«

»Er wurde Leibarzt der Königin – nicht dieser Königin, sondern ihrer Ururgroßmutter –, Vater von sechs Kindern und wurde ein Lord.«

»Warum hat er keine Tuberkulose gekriegt?«

[36] »Das weiß ich nicht.«

»Wenn im 19. Jahrhundert alle die Schwindsucht bekommen hätten, die mit ihr in Kontakt kamen«, sagt Jude, »wäre England jetzt komplett entvölkert.«

Das ist eine Übertreibung, aber ich weiß schon, wie sie es meint. Ob von Henrys Kindern auch welche gestorben seien, will das Au-pair-Mädchen wissen.

»Ja, eins. Der zweite Sohn.« Es macht mich nervös, im Beisein von Jude ständig von all diesen Kindern zu sprechen, jenen, die überlebt haben, und jenen, die jung gestorben sind, aber sie wirkt ganz ruhig und nicht mehr so traurig. »Er hieß George und starb 1908, nur ein Jahr vor seinem Vater. Aber sein Vater war zweiundsiebzig und George erst elf.«

Das Au-pair-Mädchen läßt nicht locker. »Auch an Tuberkulose?«

»Eher nicht, glaube ich. Vielleicht war es Leukämie, aber die hatte man 1908 noch gar nicht entdeckt, es ist also nur so eine Vermutung.« Plötzlich widert mich das alles an, das Zimmer und das Wissen, daß die Jungen hier schliefen, Billy hier litt und starb, und ich sage, wir sollten uns jetzt vielleicht den Garten ansehen.

Es ist zu kalt, um lange im Freien zu bleiben. Außerdem ist hier nach hundertfünfzig Jahren, wie zu erwarten, alles völlig verändert. Eine dicke Eiche ist noch da, die in Henrys Kinderzeit ein junger Baum gewesen sein muß, auf dem er vielleicht herumgeklettert ist, die übrigen Bäume und Sträucher aber sind Ersatz – oft schon die zweite oder dritte Garnitur – für das, was damals in diesem Garten stand. Wir gehen wieder ins Haus und in Amelias Salon, der zu ihrer [37] Zeit bestimmt mit Nippes und Schondeckchen und Wachsfrüchten unter Glasglocken und Kreuzstichkissen vollgestopft war und vor kurzem einem Einrichter in die Hände gefallen ist, der ein Faible für die Sachlichkeit hat.

Das Au-pair-Mädchen sagt, Mrs. Brett habe sie angewiesen, uns Drinks und einen Lunch zu servieren, aber wir haben es beide so eilig, dieses Angebot abzulehnen, daß unser »Nein, nein, vielen Dank« wie aus einem Munde kommt. Über Judes Handy bestellen wir ein Taxi.

Wir bekommen in Huddersfield sehr spät noch – um fast halb drei – ein Mittagessen und beschließen, nicht wie geplant in einem Hotel in York zu übernachten, sondern mit dem nächstbesten Zug heimzufahren. Wir wollen über Ostern nach Frankreich, da ist es schön, vorher noch ein paar Tage gemeinsam daheim zu verbringen. Jude nimmt meine Hand und sagt, ich hätte wohl bemerkt, daß sie ihre Periode hat. Ich zähle genau wie sie die Tage und werde – ihr zuliebe, nur ihr zuliebe – immer nervöser, bin hin- und hergerissen zwischen Hoffen und Bangen, wenn der kritische Tag näher rückt. Vielleicht ist es ein Glück für uns beide, daß ihre Periode ganz regelmäßig kommt, fast auf den Glockenschlag. Aber auch wenn sie jetzt nicht ihre Tage bekommen hätte – wie viele Wochen hätte sie das Kind diesmal behalten?

»Du hast gedacht, daß es mich nervt«, sagt sie, »all das Gerede über Kinder, aber das stimmt nicht. Nicht eigentlich. Es ist alles so lange her.«

»Eine versunkene Welt, in der alles anderen Gesetzen gehorchte?«

»So ungefähr«, sagt sie, und dann steigen wir in den Zug.

[38] Alexander, Henrys älterer Sohn, der nicht gestorben ist, war mein Großvater. Ich erinnere mich noch gut an ihn und meinen Besuch bei ihm in Venedig. Während ich jetzt wieder in meinem Arbeitszimmer an dem ramponierten Eßtisch sitze, denke ich an die beiden toten Jungen – an Billy, der 1844 an Tuberkulose starb, und an George, der 1908 einer unheilbaren Krankheit erlag. Was empfand wohl Henry, als sein jüngerer Sohn starb? Er war ein alter Herr, der Junge muß ihm eher wie ein Enkel vorgekommen sein. Clara läßt durchblicken, daß George seinen Vater gern hatte, daß er ihn im Gegensatz zu den anderen Familienmitgliedern zumindest nicht ablehnte, vielleicht war er ein typisches Nesthäkchen, das selbst die unzärtlichsten Eltern mit Liebe überschütten. Henry schrieb viele gelehrte Werke über Krankheiten und Mangelerscheinungen des Blutes, den Zustand seines Sohnes aber erwähnte er – vielleicht begreiflicherweise – mit keinem Wort. Er führte eine Art Tagebuch, das allerdings nur aus kargen Notizen bestand, Aufzeichnungen über das, was er an den jeweiligen Tagen gemacht, gelesen, geschrieben hatte und wo er gewesen war. Über seine Gefühle findet sich von Anfang an sehr wenig in den Einträgen und in den späteren dann gar nichts mehr. In seinen eigenartigen Abhandlungen über Blut, den Essays in seiner Kladde, hat er in fast metaphysischen Formulierungen seine tiefinnersten Reaktionen auf Aspekte von Blut und Krankheit und Schmerz festgehalten. Sie erinnern mich in mancher Beziehung an Sir Thomas Browne und seine Religio Medici.

Keinen der von ihm erwähnten Fälle oder Menschen habe ich identifizieren können. Auch von seinen Kindern ist die [39] Rede, aber nur als »eine meiner Töchter« oder »mein älterer Sohn«, kaum je mit Namen. Nicht einmal in der Kladde mit dem Einband aus schwarz marmorierter Seide taucht sein Bruder auf. Er hat ihn wie aus der Erinnerung gestrichen, ja ein- oder zweimal spricht er von sich als dem einzigen Kind seiner Eltern.

Daß er die Hoffnung hegte, Gegenstand einer Biographie zu werden, geht schon daraus hervor, daß er alle seiner Meinung nach wichtigen Briefe, die an ihn gerichtet waren, mustergültig ordnete und von vielen seiner Briefe an andere Abschriften behielt. In der Korrespondenz findet sich kaum Persönliches, und das war zweifellos von ihm auch so gewollt. Alles, was seines Erachtens für eine Biographie nützlich sein konnte, packte er in drei große hölzerne Truhen, die er Alexander, dem ältesten und einzigen überlebenden Sohn, vermachte, wobei er in seinem Testament genau aufführte, was sie enthielten. Wahrscheinlich hoffte er insgeheim, die Lebensgeschichte des Henry Nanther würde unmittelbar nach seinem Tod geschrieben werden. Dabei haben Naturwissenschaftler häufig ganz andere Vorstellungen von einer guten Biographie als Normalsterbliche; am liebsten ist ihnen ein staubtrockener Bericht über die Arbeit und die Werke des Betreffenden zusammen mit einigen wenigen Details wie Geburtsdatum, Eheschließung und Todestag. Daß auch Henry dieser Ansicht war, stellte sich bei der Durchsicht der Truhen sehr schnell heraus. Diese enthielten je ein veröffentlichtes Exemplar seiner wissenschaftlichen Werke sowie teilweise sehr alte Abhandlungen anderer Hämatologen, von denen er wohl annahm, daß sie einen Beitrag zu seinen eigenen Erkenntnissen geleistet hatten.

[40] Alexander war noch nicht ganz fünfzehn, als sein Vater starb. Er war in Harrow im Internat. Die Truhen blieben in Ainsworth House, wo seine Mutter mit ihren Töchtern weiterhin wohnte, oder vielmehr mit drei Töchtern, nachdem Elizabeth, die Älteste, 1906 geheiratet hatte. Auch das Haus gehörte jetzt Alexander, aber Lady Nanther hatte lebenslanges Wohnrecht und blieb dort, bis Alexander es verkaufte und die Villa Alma erstand, wo ich jetzt sitze und an diesem Text schreibe.

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Alexander in Oxford. Aufgeweckt wie er war, hatte er sein Studium schon mit siebzehn begonnen, ein Jahr danach aber meldete er sich freiwillig an die Front und war Tage später in Frankreich. In der ersten Schlacht an der Somme und erneut in Mons verwundet, kehrte er immer wieder zu seinem Regiment zurück, entkam dem Tod zehn-, zwölfmal wie durch ein Wunder und verließ die Armee 1918 als Major Lord Nanther, ausgezeichnet mit dem Military Cross. Da war er dreiundzwanzig.

Wenige Jahre später verkaufte er Ainsworth House. Seine Mutter zog an den Alma Square, die Truhen zogen mit. Alexander, vormals eher ein Bücherwurm, war wie ausgewechselt. Ob es an den Erlebnissen in Frankreich lag? Die schrecklichen Ereignisse sind heute so gut dokumentiert, daß ich hier nicht näher darauf einzugehen brauche. Was immer ihn verändert hatte – für seine Mutter und seine Schwestern war klar, daß Alexander nicht die Absicht hatte, sein Studium wiederaufzunehmen, sich einen Beruf oder auch nur einen Job zu suchen. Sein Vater hatte ihm ein bescheidenes Vermögen hinterlassen, das, entsprechend [41] angelegt, Zinsen brachte, von denen er mehr als hinreichend leben konnte. Er ließ sich in Südfrankreich nieder.

Alexanders Los »war ihm gefallen auf liebliches Land«, wie seine bibelfesten Zeitgenossen zu sagen pflegten. Das Glück war ihm hold. In Mentone lernte er eine amerikanische Erbin kennen, einzige Tochter eines Pastrami-Millionärs. Angeblich war es Wrenbury Goldrad, der den Spruch prägte, Pastrami sei die Antwort des New Yorker Juden auf den Schweineschinken. Daß sich seine Tochter mit einem englischen Lord und Träger eines hohen Ordens zusammentun wollte, war ihm mehr als recht. Alexander Nanther und Pamela Goldrad heirateten in Cannes. Sie hatten eine Villa am Cap Ferrat und waren schon lange vor der Zeit, als Künstler wie Somerset Maugham und die verschiedensten abgedankten europäischen Hoheiten die Gegend entdeckten, beliebte Gastgeber.

Pamela Nanther muß eine nette Frau gewesen sein. Ich hätte sie gern zur Großmutter gehabt, aber sie wurde nicht meine Großmutter. Sie ließ sich 1929 von Alexander scheiden, ungefähr um die Zeit, als in New York die Kurse ins Trudeln gerieten. Durch umsichtiges Taktieren blieben sie und ihr Vater von dem Börsenkrach unberührt, und Pamela verwandte ihr Vermögen, obgleich sie dazu nicht verpflichtet war, darauf, dem Mann, von dem sie sich wegen fortgesetzter und eklatanter Untreue und böswilligen Verlassens scheiden ließ, eine stattliche Geldsumme auszusetzen. Im Scheidungsprozeß sagte sie, daß sie ihn immer noch liebe und ihm alles Gute wünsche. Diese Erklärung erschütterte und entsetzte die Öffentlichkeit mehr als sämtliche Enthüllungen über Alexanders Nebenfrauen.

[42] Eine von ihnen, Deirdre Park, heiratete er, und zwar gerade noch rechtzeitig. Drei Monate später, im Frühjahr 1930, kam mein Vater zur Welt, der Ehrenwerte Theo Serge Nanther. Wie man sieht, hatten Alexander und Deirdre mit der Familientradition der tristen viktorianischen Namen Schluß gemacht. Sie kehrten nach England zurück und lebten eine Weile hier in diesem Haus, vermutlich weil Henrys Witwe, meine Urgroßmutter Edith, im Sterben lag. Nach ihrem Tod hielt die beiden nichts mehr im Land, und sie ließen sich mit ihrem Erben aus unerfindlichen Gründen in Genf nieder. Die Truhen mit Henrys Unterlagen und das übrige Mobiliar aus Ainsworth House verblieben in der Villa Alma, bewacht von meinen Großtanten Helena und Clara. Mary, zwei Jahre älter als Helena, hatte 1922 einen Geistlichen mit einer Pfarre in Fulham geheiratet, Reverend Matthew Craddock.

Wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkrieges kehrten Alexander und Deirdre nach England zurück, und drei Jahre später kam mein Vater in die St. Paul’s School. Als er vierzehn war, brannte seine Mutter mit einem amerikanischen Soldaten durch. Alexander, mit seinen eigenen Waffen geschlagen, ließ sich von ihr scheiden, heiratete zum dritten Mal und zog mit seiner neuen Frau nach Venedig. Dort verbrachten die beiden die nächsten zwanzig Jahre im dritten Stock eines schmutzigen alten Palazzo, am engen Seitenarm eines Kanals. 1965 war ich mit meinen Eltern dort eine Woche auf Besuch. Ein halbes Jahr später wurde mein Vater zu Lord Nanther, nachdem Alexander an Lungenkrebs gestorben war. Ich weiß noch, daß ich als Zehnjähriger von dem starken Raucher fasziniert war. Ich rechnete [43] mir aus, daß er, um achtzig Zigaretten pro Tag mit fünf Zigaretten pro Stunde zu schaffen – ein beachtliches Tempo –, früh um acht anfangen und die letzte Zigarette um Mitternacht rauchen mußte. Ich bewunderte diese Leistung sehr und schwor, es ihm nachzutun.

Helena und Clara waren in der Villa Alma wohnen geblieben, zwei alte Damen, die auf Mann und Kinder wohl hatten verzichten müssen, weil mögliche Anwärter im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Hin und wieder schauten ich, meine Schwester Sarah und unsere Eltern auf unserem Nachmittagsspaziergang bei ihnen vorbei, und sie bewirteten uns mit Tee, Schokoladekuchen, Maryland-Keksen und Sahnebaisers. Sandwiches blieben uns bei ihnen erspart.

Mein Vater war Anwalt, gutsituiert, aber nicht reich, und wir hatten eine große Wohnung in Maida Vale. Erst als ich erwachsen war, wurde mir klar, daß die Villa Alma ihm gehörte, ein Erbteil seines Vaters war und höchstwahrscheinlich eines Tages mir gehören würde. Damals war sie für mich nur ein mit altem Trödel vollgestopftes Haus, in dem meine Großtanten wohnten und es den besten Nachmittagstee weit und breit gab.

Wir bezogen das Haus, nachdem Helena gestorben war. Clara hatte meinen Vater gefragt, ob er etwas dagegen hätte, wenn sie in eine Einrichtung für betreutes Wohnen ginge. Sie lebte dann noch mehrere Jahre und starb nur wenige Monate vor ihrem hundertsten Geburtstag. Ihr Neffe – mein Vater – starb kurz darauf, meine Mutter hatte sich ein kleines Haus in Derbyshire, in der Nähe meiner Schwester Sarah, gekauft, und Sally und ich und unser Sohn richteten uns mitsamt den drei Truhen voller Dokumente, [44] wissenschaftlicher Werke und Tagebücher in der Villa Alma ein.

Mit dem Begriff »Familie« hatte Sally nichts im Sinn, aber wenn man an sie schrieb, mußte »An die Ehrenwerte Mrs. Martin Nanther« auf dem Briefumschlag stehen. Wie es weitergegangen wäre, wenn ich den Titel geerbt hätte, solange wir noch zusammen waren, mag ich mir gar nicht ausmalen. Schon lange vor dem Tod meines Vaters hatte sie mich verlassen. Sie war ein engagiertes Mitglied der Antiatombewegung, saß kurze Zeit im Gefängnis, weil sie den Stacheldraht um einen Raketenstützpunkt durchgeschnitten hatte, zog Mitte der achtziger Jahre nach Greenham Common und kam nie zurück. Ich habe sie seit 1989 nicht mehr gesehen, höre aber, daß sie in allen Kommunen oder WGs, in die es sie verschlägt, darauf besteht, trotz unserer Scheidung als Lady Nanther angeredet zu werden.

Irgendwann nach dem Tod meiner Urgroßmutter Edith (niemand nannte sie je Louisa, alle kannten sie nur unter ihrem zweiten Vornamen) waren die drei Truhen auf dem Dachboden gelandet. Niemand hatte mich jemals auf sie angesprochen oder ihnen Beachtung geschenkt. Kein Biograph hatte sich gemeldet, der Henrys Lebensgeschichte hätte verfassen wollen, nur ich wußte, daß die Truhen da waren, und wenn ich überhaupt einmal an sie dachte, dann nur, um diejenigen zu bewundern, die sie 56 Stufen hochgeschleppt hatten. Vielleicht hatte man sie ja auch mit einem Flaschenzug von außen zum Dachfenster hochgezogen.

Vor fünf Jahren klappte ich einen der Deckel auf und sah einige Werke meines Urgroßvaters in ihren dunkelgrünen und marineblauen Einbänden darin: Krankheiten des [45] Blutes, Familiäre Veranlagung zur Hämorrhogie, Epistaxis und hämorrhagische Diathese. Diese Bücher standen auch unten bei uns, nur hatte ich noch keins davon gelesen, weil ich mir begreiflicherweise sagte, daß ich sie sowieso nicht verstehen würde – womit ich dann ja auch beinahe recht behalten hätte.

Ich renne die steinernen Stufen der St. John’s Wood Station hinunter, in meiner Aktentasche das Fotoalbum meiner Urgroßmutter, das mir den Arm nach unten zieht. Das heißt, eins ihrer Alben, das ich für besonders wichtig halte und mit dem ich mir die Zeit vertreiben will, wenn ich zwar im House of Lords, aber nicht im Sitzungssaal bin. Die Rolltreppe nach unten ist in diesem Bahnhof schon seit Monaten außer Betrieb, und daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Die Stillegung hat etwas mit der Verlängerung der Jubilee Line zu tun, die am Montag Gegenstand meiner Frage war. Wie schön es sein wird, wenn die Strecke bis Westminster durchgeht, denke ich, während ich auf dem Bahnsteig warte, dann komme ich ohne Umsteigen zum Oberhaus. Doch dann schelte ich mich einen Trottel, denn bis es soweit ist, haben sie mich ohnedies abgeschafft.

Heute geht das Haus in die Osterferien, und eigentlich bin ich nur gekommen, weil ich ein paar Bücher aus der Bibliothek brauche, aber nun kann ich ebensogut auch in den Saal gehen und mir die Spesen verdienen, die mir zustehen, wenn ich die Schranke durchquere. Die Debatte ist nicht sehr spannend, und ich kann nichts dazu beitragen, also nehme ich vor Lord Weatherill, dem Obmann der unabhängigen Peers und früheren Sprecher des Unterhauses, und [46] hinter Lord Annan Platz und höre eine halbe Stunde zu. Die Fernsehkameras schwenken langsam und stetig von rechts nach links und von links nach rechts, wandern wieder nach links und nehmen die Ministerin ins Visier, solange sie das Wort hat. Im Sitzungssaal sind immer Kameras auf uns gerichtet, aber man nimmt sie nur am ersten Tag und an dem auch nur in den ersten fünf Minuten wahr, danach werden sie zur Selbstverständlichkeit.

Nach dieser Pflichtübung mache ich mich auf in die Bibliothek. Vor der Bishop’s Bar treffe ich einen sehr alten konservativen Erblord, der sich dadurch einen Namen gemacht hat, daß er 1957 gegen die Zulassung von Frauen zum Oberhaus stimmte. Er erzählt mir mit vor Lachen erstickter Stimme einen aus seiner Sicht äußerst gewagten Witz, daß nämlich die Frauen, seit der Feminismus grassiert, nicht mehr männstruieren, sondern femstruieren. Ich bringe es nicht fertig, in sein Lachen einzustimmen oder mir auch nur ein Lächeln abzuquälen. Jude fällt mir ein, und plötzlich wallen Liebe und Mitleid heiß in mir auf. Ich hätte keinen Humor, sagt der alte Antifeminist. Ich schüttele den Kopf, hole mir meine Bücher und setze mich an einen Tisch. Der Geruch, der im Raum hängt, erinnert mich an meinen Großvater Alexander. Die Peers kommen ebensooft zum Rauchen und Zeitunglesen wie zum Arbeiten oder Recherchieren her. Gäste haben keinen Zutritt, aber wenn sie von den Raucherorgien in diesen Räumen erfahren, staunen sie, daß so etwas in einer Bibliothek erlaubt ist. Schadet das denn den Büchern nicht, fragen sie. Wie dem auch sei, ich störe mich nicht daran und auch nicht an dem Geruch, obgleich ich den in Venedig geleisteten Schwur, in Alexanders [47] Fußstapfen zu treten, nicht gehalten und in meinem ganzen Leben kaum mehr als ein, zwei Zigaretten geraucht habe.

Urgroßmutter Edith, deren älterer Sohn er war, hat einen Großteil ihres Lebens auf Fotos festgehalten, bis etwa 1920 sind sie sepiabraun getönt, danach schwarzweiß. Schon 1826 entstand das erste mit einer Kamera aufgenommene Bild, aber die Amateurfotografie wurde eigentlich erst in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts mit der Einführung von Rollfilmkameras möglich. Henry und Edith heirateten 1884, und offenbar hat Edith fünf Jahre später angefangen zu fotografieren. Sie benutzte die damals brandneue Eastman Kodak-Box mit ihrem handlichen Negativpapier-Rollfilm. Eine ihrer ersten Aufnahmen zeigt ihr drittes Kind, Helena, im Alter von einem Vierteljahr im Taufkleid. Ob sie die Kamera hier gekauft hat? Wohl kaum. Ihre Cousine Isobel Vincent hatte 1886 einen Amerikaner geheiratet und war nach Chicago gezogen, vielleicht war die Box ein Geschenk von ihr.

Doch jene Aufnahme steckt in einem anderen Album. In dem, das ich mitgebracht habe, sind Innenaufnahmen von Ainsworth House. Ein beliebtes Hobby der edwardianischen Gesellschaft war es, das Interieur der Häuser – mit Möbeln überladene, dank zahlreicher Hausmädchen makellos gepflegte Räume – abzulichten. Auf einigen Bildern sind aber auch Personen zu sehen. So habe ich gerade eben ein Foto von Ediths Kindern vor mir, die sich auf einem Sofa im Salon zusammendrängen. Es ist ein großes knautschiges Sofa mit Samt- oder Plüschbezug, und die Kinder sind als menschliche Pyramide in der Mitte angeordnet.

Die beiden ältesten Mädchen, Elizabeth und Mary, im [48] Backfischalter, wie man damals sagte, beugen sich über die Sofalehne und blicken lächelnd auf ihre jüngeren Schwestern Helena und Clara herab, die in einigem Abstand voneinander sitzen, sich aber mit dem Oberkörper einander zuneigen, wobei eine der anderen die Arme um den Hals gelegt hat. Zwischen ihnen, in dem Bogen, den ihre Schultern, Arme und Köpfe bilden, sitzt Alexander. Er dürfte etwa zehn sein, lächelt gezwungen und ist von dieser Übung ganz offensichtlich wenig erbaut. Die Mädchen haben lange Locken und Bänder im Haar und haben, wie in ihrem Alter damals üblich, Trägerschürzen über dunklen oder gestreiften Kleidern an. Alexander hat eine Norfolkjacke an und trägt Fliege. Vor ihm sitzt auf einem niedrigen Schemel George, das jüngste Kind, der kranke Sohn. Sein Matrosenanzug läßt ihn weder gesünder noch kräftiger erscheinen. Er lehnt am Knie seines Bruders, einen Arm auf dem Sofa ausgestreckt, den anderen im Schoß, die Beine unter sich gezogen, und lächelt sanft und ziemlich traurig. So sind die Kinder, alle sechs, für alle Zeiten (oder solange das Album Bestand hat) von der Boxkamera der Mutter festgehalten.