11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Um es gleich zu sagen: Ich werde gesucht.« Peter Walter, des millionenschweren Betrugs mit Warentermingeschäften angeklagt, hat sich mit Frau und Tochter an die spanische Costa del Sol abgesetzt. Hier hat er Zeit, seinen Hobbys zu frönen und sein Leben Revue passieren zu lassen. Vom Fassadenputzer zum Broker und Geschäftsführer einer eigenen Anlagefirma hat es der Sohn einer Hamburger Friseuse und vieler Väter gebracht. Abonnentenwerber und Drücker war er, bevor er einem Headhunter in die Finger geriet und sein nobles Büro mit Alsterblick bezog. Sein rasanter Aufstieg wird zum Zustandsbericht aus dem »Inneren des Landes« Ende der 80er Jahre: Alles scheint möglich.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 545

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Uwe Timm

Kopfjäger

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Uwe Timm

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Uwe Timm

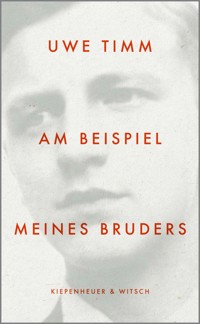

Uwe Timm, geboren 1940, freier Schriftsteller seit 1971. Sein literarisches Werk erscheint im Verlag Kiepenheuer & Witsch, zuletzt Vogelweide, 2013, Freitisch, 2011, Am Beispiel eines Lebens, 2010, Am Beispiel meines Bruders, 2003, mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt, Der Freund und der Fremde, 2005, und Halbschatten, Roman, 2008. Uwe Timm wurde 2006 mit dem Premio Napoli sowie dem Premio Mondello ausgezeichnet, erhielt 2009 den Heinrich-Böll-Preis und 2012 die Carl-Zuckmayer-Medaille.

Weitere Titel bei Kiepenheuer & Witsch

Der Mann auf dem Hochrad, Legende, 1984 Morenga, Roman, 1984. Der Schlangenbaum, Roman, 1986. Vogel, friss die Feige nicht.Römische Aufzeichnungen, 1989. Kopfjäger, Roman, 1991. Erzählen und kein Ende, 1993. Die Entdeckung der Currywurst, Novelle, 1993. Johannisnacht, Roman, 1996. Nicht morgen, nicht gestern, Erzählungen, 1999. Eine Hand voll Gras, Drehbuch, KiWi 580, 2000. Rot, Roman, 2001, Sonderausgabe 2005. Am Beispiel meines Bruders, 2003. Der schöne Überfluss. Texte zu Leben und Werk von Uwe Timm, hrsg. von Helge Malchow, 2005.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Um es gleich zu sagen: Ich werde gesucht.« Peter Walter, des millionenschweren Betrugs mit Warentermingeschäften angeklagt, hat sich mit Frau und Tochter an die spanische Costa del Sol abgesetzt. Hier hat er Zeit, seinen Hobbys zu frönen und sein Leben Revue passieren zu lassen. Vom Fassadenputzer zum Broker und Geschäftsführer einer eigenen Anlagefirma hat es der Sohn einer Hamburger Friseuse und vieler Väter gebracht. Abonnentenwerber und Drücker war er, bevor er einem Headhunter in die Finger geriet und sein nobles Büro mit Alsterblick bezog. Sein rasanter Aufstieg wird zum Zustandsbericht aus dem »Inneren des Landes« Ende der 80er Jahre: Alles scheint möglich.

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 1991, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Covergestaltung: Mendell & Oberer, München

ISBN978-3-462-30876-1

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Hinweis des Verlags

Widmung

Der Anruf

Der steinerne Traum

Der Große Trampgang

Christi Himmelfahrt

Vom Laufen über das Eis

Heinzelmännchens Wachparade

Schaufenster

Der steinige Stein

Der Surfer

Torpedoboote, ran an den Feind!

Das Zäpfchen-R

Die Stilettabsätze

Die Bücher unter die Arme!

Erdbeergeschmack

Der Trümmermörder

Die Stabtaschenlampe

Fadenspiele

Der Rothaarige

Robert, genannt Rob

Banknoten, waschfest

Der Mann für Außen

Die Echse in der Flasche

Der Untergang

Ein Spruch Salomons

Der Fenstergriff

Scheintiere

Chaos und Trippa

Das Bett im Gang

Der Vogelmann und sein Preis

Das Apfelmännchen

Das Haus am Süllberg

Das Brandungsboot

Kauft massenhaft

Popcornwäsche

Der Schwede

Versunken im Asphaltsee

Der Asphaltsee

Die Flucht

Die Insel

Die kursiv gesetzten Textstellen sind dem Werk des Ethnologen Alfred Métraux ›Die Osterinsel‹ entnommen. Aus dem Französischen übertragen von Maria Julia Kutscher und Gerd Kutscher, Stuttgart 1957. Neuausgabe in der Edition Qumran im Campus Verlag, Frankfurt 1988.

Für Dagmar

Der Anruf

Um es gleich zu sagen: ich werde gesucht. Von Rechts wegen müsste ich in Hamburg sitzen, im Gefängnis. Aber ich sitze hier, im Garten meines spanischen Landhauses, in einer grünen Stille, die nur hin und wieder von dem Klappern einer Gartenschere unterbrochen wird. Seit sechs Monaten wohne ich, mit Frau und Tochter, hier, wohin ich eigentlich erst in gut zwanzig Jahren ziehen wollte.

Das Haus, Anfang des Jahrhunderts im andalusischen Stil erbaut, habe ich im letzten Jahr originalgetreu renovieren lassen (es ist auf den Namen meiner Schwägerin im Grundbuch eingetragen), als Wohnsitz für die Ferien und, wie schon gesagt, für das Alter.

Hier wollte ich in Ruhe mein Buch über die Osterinsel schreiben, für das ich schon seit Jahren in meiner äußerst knapp bemessenen Freizeit Material gesammelt habe. Ich will versuchen – auch wenn ich nur Autodidakt bin –, etwas zur Deutung der Osterinsel-Kultur, vor allem der noch immer nicht ganz entschlüsselten Schrift, beizutragen.

Nun bin ich in den letzten Wochen ein wenig ins Schreiben gekommen, das heißt, es sind eher Anmerkungen zu den Zitaten und Notizen, die ich in meinem Laptop gespeichert habe. Das Gerät hatte ich mir, nach einem komplizierten bürokratischen Genehmigungsverfahren, in das Untersuchungsgefängnis bringen lassen. Und nach meiner Flucht hat Britt es – die Formalitäten nahmen kein Ende – bei der Justizbehörde abgeholt und hierher mitgebracht, sodass ich meine in der Untersuchungshaft begonnene Arbeit fortsetzen konnte.

Gestern habe ich über die Besiedelung der Osterinsel vor mehr als 1500 Jahren und die sich daraus ergebende Ernährungsweise geschrieben: Die Schweine müssen bei der Landung ertrunken sein. Nur die Hühner haben überlebt. Wahrscheinlich waren die Auslegerboote in der hohen Brandung gekentert. Die mitgeführten Hunde und Schweine gingen in den Brechern unter, während die Hühner aufflogen und immer wieder auf den Köpfen der Schwimmer Zuflucht fanden, hochflogen, wenn die Schwimmer von einer Welle überspült wurden, sich ihnen dann wieder auf den Kopf setzten – so kamen sie an den Strand. Über Jahrhunderte gab es auf der Insel nur das Fleisch der Fische und Hühner. Und wesentlich später, im 18. Jahrhundert, mit den ersten europäischen Schiffen, kam noch ein anderes Fleischtier hinzu: die Haus- und Wanderratte. Die Hauptnahrung aber war die Süßkartoffel, die auf kleinen Holzflößen sorgfältig verpackt an Land getrieben war, dieses stärkehaltige Knollengewächs mit seinem matten Geschmack. Eine Lebensweisheit der Insulaner besagte: Wir kommen auf die Welt – wir essen süße Batate, von Neuem süße Batate – und dann sterben wir.

Ich wollte, von dieser Eintönigkeit in der Ernährung ausgehend, den Zusammenhang zwischen dem Kannibalismus, den es auf der Osterinsel gegeben hat, und der Sprache, genauer der Dichtung, nachweisen. Fast alle Ethnologen bestreiten heute, dass es Kannibalismus aus Geschmacksgründen gegeben habe. Ich hingegen finde es ganz naheliegend, dass der Überdruss als Folge einseitiger Ernährung die Lust auf Menschenfleisch erzeugt, so wie auch aus der Monotonie heraus Dichtung entsteht.

Bekannt ist, dass die Osterinsel-Schrift Ideogramme kennt, die durch ihre Zeichengebung figürliche Redewendungen wiedergeben. Eine Glyphe der Osterinsel-Schrift zeigt eine Figur, die isst, was formal »essender Sänger« bedeutet, im erweiterten Sinn aber auch heißt: das Rezitieren von Rongorongo-Texten.

Seit gestern Abend nun habe ich nicht mehr an dem Text weiterschreiben können, seit mir diese Figur, diese einmalige, unersetzliche Figur, vom Schreibtisch gefallen ist, das heißt, ich habe sie vom Schreibtisch gestoßen. Ich bin nicht abergläubisch, und doch erscheint mir das wie ein böses Omen.

Meine Mutter hatte am Abend angerufen. Wir, Britt, Lolo und ich, waren mit dem Abendessen fertig, und ich hatte mich eben wieder an den Schreibtisch gesetzt, da klingelte das Telefon. Meine Mutter ist die einzige Person in Deutschland, die meine Telefonnummer hier in Spanien herausgefunden hat. Bis dahin, fast zwei Monate lang, war, wenn das Telefon klingelte, nur Dembrowski am Apparat.

Er wohnt nur 14 Kilometer von hier entfernt, und wenn er anrief, wollte er sich zum Bridge, Tennis oder Baden verabreden. Dann aber, vor gut vier Monaten, hörte ich plötzlich die Stimme meiner Mutter am Telefon. Sie hat mir nicht verraten, von wem sie die Nummer hat. Natürlich nicht von Britt, die schon seit eh und je den Telefonhörer sofort mit spitzen Fingern an mich weitergereicht hat, wenn meine Mutter anrief.

Ich vermute, meine Mutter hat die Nummer von Dembrowski, obwohl er das bestreitet. Er wird sie angerufen und um eine Gefälligkeit gebeten haben, zum Beispiel um die Anschrift seiner ehemaligen Frau, die umgezogen ist, ohne ihm die neue Adresse zu nennen. Ich weiß, Dembrowski, der hier mit seiner wesentlich jüngeren Freundin lebt, ruft immer wieder heimlich seine Frau an, spricht mit ihr und mit seinen Söhnen. Meine Mutter wird ihm also die Telefonnummer seiner Frau besorgt haben, vermute ich, und im Gegenzug meine Telefonnummer erfragt haben.

In Hamburg regnets.

Das ist immer das Erste, was meine Mutter sagt. Ich habe den Verdacht, meine Mutter lässt es weit öfter in Hamburg regnen, als es ohnehin schon der Fall ist.

Bei euch is Sonne, nich?

Ja. Brauchst du Geld? fragte ich sie.

Nee, du weißt ja, von deinem Geld will ich nix.

Gut, wer nicht will, der hat schon. Selbstverständlich hat sie nicht nur deshalb angerufen, um mir zu sagen, dass es in Hamburg regnet. Sie hat fast immer eine Nachricht, von der sie weiß oder wissen müsste, dass ich mich nur darüber ärgern kann. Sie liest mir – und sie, die sonst so knickerig ist, scheut dabei nicht die Kosten eines Auslandsgesprächs – Zeitungsartikel vor, die von meinen früheren Geschäften berichten, erzählt mir, was Pastor Werner von mir denkt, der mich vor über zwanzig Jahren eingesegnet hat, oder was ehemalige Klienten über mich sagen, die bei ihr anrufen, um sie wegen ihres Früchtchens zu beschimpfen, denen sie aber gleich ins Wort fällt, ich habe längst mit meinem Sohn gebrochen, sag ich denen, sagt sie mir.

Weißt du, wer gestern hier war?

Nein.

Sonny.

Ja und?

Den Onkel, nur vier Jahre älter als ich, habe ich seit gut dreißig Jahren nicht mehr gesehen, und ich habe – zumindest in den letzten Jahren – kaum noch an ihn gedacht. Nur gelegentlich, wenn ich seinen Namen las, oder wenn meine Mutter mir von ihm erzählte.

Was macht er denn?

Er sah gut aus, der Sonny, braun gebrannt, war in Brasilien, eine Lesereise. Sie sprach das alles sehr betont aus, verschluckte keine Silben, wie sie es sonst zu tun pflegt. Immer, wenn sie vom Onkel spricht, wechselt sie in einen gehobenen Ton. Sie glaubt wohl, ihm das schuldig zu sein, weil er Bücher schreibt, von denen sie allerdings, da bin ich sicher, keines gelesen hat. Aber sie hört von ihm, hin und wieder, im Rundfunk oder Fernsehen.

Seit ich mich erinnern kann, spricht meine Mutter über den Onkel immer so, dass ich mich fragen muss, warum ich nicht der Onkel bin. Ausführlich erzählte sie, wie und wann der Onkel sein Abitur gemacht hat (ich bin vorzeitig von der Schule abgegangen, genauer gesagt, gegangen worden), wo und was er studierte, wann er und mit welchen Noten Prüfungen ablegte (fleißig war er, das muss man ihm lassen), wann er das Rigorosum machte (wie sie Rigooorosuum sagte!), sie erzählte von der wunderschönen (natürlich) blonden Frau, die er geheiratet hatte, von den wunderschönen Kindern, der wunderschönen angeheirateten Familie mit den wunderschönen sechstausend Rindern, die ihre wunderschönen gehörnten Schädel über die wunderschöne familieneigene Pampa beugten: Und immer war der Onkel, der nicht zufällig als Kind den Spitznamen Sonny bekam, irgendwo in Paris, London, Rom, New York und anderswo, verdiente sein Geld, nicht viel, aber ehrlich, mit seinen Geschichten. Er schwindelt (man muss nur bei Plato nachlesen) und wird dafür noch bezahlt, reist auf Steuerkosten durch die weite Welt.

Er hat nach dir gefragt, sagte Mutter. Was du so machst. Wo du steckst und so.

Und was hast du gesagt?

Nix, hab gesagt, du rufst mich hin und wieder an, ha, ha. Ich hab ihm gesagt, dass ich dich seit drei Jahren nich mehr gesehn hab. Aber er wollte wissen, wie du gearbeitet hast. Was du alles gemacht hast, in der Zwischenzeit. Dass du dein Abitur nich hast, wusste er, auch dass du als Drücker gearbeitet hast und dass du Lebensversicherungen verkauft hast. Kannte sich gut aus, wusste auch von deinen Bemühungen als Broker. Hatte alles iner Zeitung gelesen. Auch, dass du verurteilt bist. Wusste sogar, was der Staatsanwalt gesagt hat, das mit deiner kriminellen Energie. Zum Betrügen gehöre ja immer auch die Überzeugungskunst, hat Sonny gesagt. Ja, hab ich gesagt, dabei haste als Kind erst gar nich sprechen wolln, dann aber gleich umso mehr und immer die tollsten Geschichten. Konnst ja nie Sunny sagen, hast immer Sonny gesagt. Hast wirklich sehr spät angefangen zu reden und dann sehr früh rumfantasiert und gelogen, hing glaub ich zusammen, lange nix sagen und dann viel, auch wenns nich stimmt. Weißt du, ich glaub, der will über dich schreiben.

Was?

Der will schreiben über dich. Hallo, sagte sie, was issn? Hallo.

Schon gut, sagte ich und legte auf

Ich ging zum Schreibtisch zurück. Es war meiner Mutter wieder einmal gelungen, mich zu stören, mich auf eine nachhaltige Weise aus meiner Arbeit herauszureißen. Ich setzte mich wieder an den Schreibtisch, vor mir das Buch mit dem Reisebericht La Perouses aus dem Jahr 1797. Ärgerlich, nein, wütend stieß ich es beiseite, sodass es ein anderes Buch anstieß, das den Stoß nach dem Gesetz der Kinetik weitergab an einen Schreibblock, der dann wiederum die Holzfigur an- und vom Tisch stieß.

Sie zerbrach, nein, zersprang auf dem gekachelten Boden in tausend Stücke. Ich hätte nie gedacht, dass Holz wie Porzellan zerspringen könnte, auch wenn es derart alt und ausgetrocknet war wie dieses Stück. Ich kroch am Boden herum und schrie, schrie vor Empörung, schrie vor Wut und Enttäuschung, und sammelte die größeren Holzstückchen und Splitter zusammen. Es war ein gelbbraunes Stück Holz gewesen, das auf den ersten Blick einer Wurzel glich, einem Stück Treibholz, spröde, ausgetrocknet, rissig und doch unbezahlbar, für mich so wertvoll wie eine Figur von Riemenschneider, denn beim näheren Hinsehen erkannte man, das Stück Holz war bearbeitet: ein auf dem Rücken liegender Mann, der – geschickt hatte der Künstler die natürliche Torsion des Holzes ausgenutzt – wie gequält den Oberkörper hochreckte, ebenso seinen Unterkörper, einen Vogelschwanz. Dieser Vogelmann kam von der Osterinsel. Vor fast drei Jahren hatte ich ihn gekauft, und seitdem begleitete er mich.

Das Holz kommt, wie ich aus einer von mir in Auftrag gegebenen Expertise weiß, aus Alaska und war das Aststück einer Sitkafichte, die vor ungefähr vierhundert Jahren in einen Fluss gestürzt war. Klippen und Wasserfälle zertrümmerten den Baum, dieses Stück wurde zum Golf von Alaska getrieben, kam dort in den warmen Alaskastrom, wurde in einem riesigen Kreis in den kühlen Kalifornischen Strom getrieben, gelangte in den immer wärmer werdenden Nord-Äquatorialstrom, wurde Jahr um Jahr durch den Stillen Ozean nach Borneo an den Strand getrieben, lag vierzig, fünfzig Jahre in der glühenden Sonne, ausgetrocknet, wurde von einer zurücklaufenden großen Brandungswelle wieder ins Meer gerissen, dort von der äquatorialen Gegenströmung erfasst und in östliche Richtung zu den Galápagos-Inseln zurückgetrieben, geriet in die Humboldtströmung, die damals noch nicht Humboldtströmung hieß, aber immer schon kalt war, bis es wieder in den wärmeren Süd-Äquatorialstrom trieb, drehte in einen Hunderte von Kilometern umfassenden Kreis ein, bis es, endlich, nach Jahrzehnten und Jahrzehnten durch einen unfasslichen Zufall auf der einzigen, einsam im Ozean liegenden Osterinsel angeschwemmt wurde. Dort, wo es keine Bäume gab, nur krüppelige Büsche, wurde es aufgesammelt als kostbares Material und von einem Künstler mit einem Obsidianmesser in diesen Vogelmann verwandelt (deutlich ist der Penis hervorgehoben), ein Mensch zwischen Himmel und Erde. Noch liegt er am Boden, wie gefesselt hält er die Hände auf dem Rücken, und hat mit aller Kraft, so scheint es, den Oberkörper und den in einen Vogelschwanz übergehenden Unterkörper hochgereckt. Aber man sieht, er wird sich nie ganz vom Boden lösen können.

Der Bordarzt von Cook hat die Figur eingetauscht und nach England gebracht. Gut zweihundert Jahre lag sie in dem Mahagoni-Schrank einer Privatsammlung, aus der ich sie kaufte, legal (ich hätte sie auch illegal gekauft), und zwar für ein kleines Vermögen – so kam der Vogelmann vor fast drei Jahren auf meinen Schreibtisch im Büro. Manchmal habe ich ihn sogar an Wochenenden mit nach Hause genommen, einfach weil ich ihn nicht missen mochte, weil ich ihn vor Augen haben wollte und mit ihm seine lange Reise. Es war der einzige Gegenstand, den ich mir von Britt in die Zelle des Untersuchungsgefängnisses hatte bringen lassen. Und ich hatte ihn auch hierher mitgenommen. Niemand, auch Britt nicht, verstand, warum ich für dieses Stück Holz so viel Geld ausgegeben hatte und was ich daran so Bemerkenswertes fand.

Ich schob die Holzstückchen und Brösel vorsichtig auf ein Blatt Papier, das Wort »Leimen« ging mir durch den Kopf. Ich musste lachen, ein verzweifeltes Lachen, und ich dachte: Wie grotesk der Vorgang des Leimens doch genau genommen ist, dieser klägliche Versuch, etwas ungeschehen zu machen. Denn auch wenn man den Bruch nicht sieht – was in diesem Fall ja gar nicht denkbar war –, bleibt das Geleimte immer eine Täuschung.

Britt kam herein. Sie hatte auf der Veranda gesessen. Hast du geschrien? Sie sah die Holzsplitter auf dem Papier. Ach herrje, sagte sie und kniete sich neben mich, sammelte die kleinen, noch am Boden liegenden Splitter auf. Wie mürbe das ist, sagte sie, das zerbröselt regelrecht, und sie zerrieb ein Holzstück zwischen den Fingern.

Ich hätte sie anschreien mögen: Pfoten weg, sagte aber nichts.

Wer hat denn angerufen?

Meine Mutter.

Und?

Sie sagt, der Onkel will über mich schreiben.

Britt konnte nicht verstehen, was ich daran so aufregend fand.

Sie kannte den Onkel nicht, sie hatte ihn nur einmal im Fernsehen gesehen, als er ein Interview gab, vor gut zehn Jahren. (Warum fuchtelt der denn so mit den Händen rum? hatte sie damals gesagt.) Sie hatte angefangen, eines seiner Bücher zu lesen, einen Roman, den sie aber schon nach vierzig Seiten liegen ließ. Er interessierte sie nicht.

Wenn der über mich schreibt, dann bin ich ein anderer: lächerlich, skrupellos, geldgierig oder verschlagen. Die meisten Autoren schreiben über sich oder über irgendwelche Leute, die es nie gegeben hat, ausgedachte, erfundene Leute, der Onkel aber schreibt über Familienmitglieder, plündert sie regelrecht aus. Plötzlich findest du dich in einem Buch wieder, und bist ein anderer. Er wird Kunden aufsuchen, sogenannte Geschädigte, ehemalige Mitarbeiter, Freunde befragen, die sich ja als Feinde erwiesen haben, Gerichtsakten lesen. Er beschäftigt sich mit meinem Fall. Er wird alles buchstäblich in die Öffentlichkeit tragen. Er wird mich bloßstellen, denn das ist es, eine Bloßstellung. Ich werde in seinem Buch erscheinen wie in einem Spiegel auf dem Hamburger Jahrmarkt, grob verzerrt, mal dick, mal doof, wie es ihm gerade in den Sinn kommt.

Schreib doch selbst, hatte Britt gesagt und war aufgestanden. Komm, sie hatte mir die Hand hingestreckt und mich vom Fußboden, wo ich noch immer saß, hochgezogen.

Ich könnte meinen Computer laden, wie es so schön heißt, und losschießen. Warum nicht? Kein feierliches Papier, das so abschreckend weiß und leer ist, sondern einfach anfangen mit dem Anruf (das ist auch das Stichwort in der Datei), mit meiner Mutter, ihr, die bis zu ihrem 65. Lebensjahr als Friseuse gearbeitet hat und seit zwei Jahren in Rente ist.

Sie war keine dieser Künstlerinnen, die Frisuren nach Gesichtern modellieren, die dafür zuerst die Gesichter genau studieren, insbesondere deren Asymmetrie, die das Individuelle ausmacht: Augen, Nase, Mund, Stirn, Wangenknochen und Kinn – und wie jede dieser Partien mit der anderen korrespondiert. Gerade der Friseur muss darüber staunen können, dass so wenige Teile eine unendliche Variation ermöglichen (ein Problem für die Chaos-Theoretiker). Die Künstler unter den Friseuren arbeiten mit dieser Asymmetrie, indem sie Hervorstechendes verdecken, zu klein Geratenes hervorheben, Gegensätzliches ausgleichen, also harmonisieren.

Meine Mutter – mir wäre wohler, ich könnte es anders beschreiben – war eine lustlose, faule, wurschtige Friseuse. Und sie war eine schlechte Friseuse, da sie einen scharfen Blick für Mängel hat. So konnte sie Vorteilhaftes nicht hervorheben, da sie es gar nicht erst sah, derart stachen ihr die Mängel ins Auge. Sie war nie länger als ein Jahr in einem Frisiersalon beschäftigt, auch nicht in den Vororten, wo sich meist anspruchslose Rentnerinnen frisieren lassen. Nach spätestens sieben Monaten hatte sich herumgesprochen, dass die von ihr gelegten Dauerwellen nicht zufällig und nicht wegen irgendeines isländischen Sturmtiefs so schlaff hingen. Was sie tönte, war so grell, farblich derart von der gewünschten Farbe entfernt, dass einige ihrer Arbeitgeber den Verdacht äußerten, sie sei farbenblind oder aber von der Konkurrenz bestochen worden. Sie schnitt Treppen, wo etwas glatt fallen sollte, und was gerade sein sollte, wurde schief. Immer wieder musste sie nachbessern, immer wieder kam eine etwas längere Strähne hervor, die dann, abgeschnitten, eine Ecke ergab. Eine Frau, die eine Pagenfrisur trug, verklagte den Friseurmeister, bei dem meine Mutter arbeitete, auf Schadenersatz, nachdem meine Mutter ihr den Pony um gute fünf Zentimeter nach oben gekürzt und in eine Art schlaffer Irokesenfrisur verwandelt hatte.

Mit meiner Mutter konnte man nicht darüber reden. Sie behauptete dann jedesmal, dass es am Kopf, an der unruhigen Kundin oder an dem zu dünnen Haar gelegen habe. Eine Zeit lang, und es war die längste Zeit, hat sie Gastarbeitern die Haare geschnitten. Eine gut bezahlte Schwarzarbeit. (Meine Mutter ist so kreuzehrlich, dass sie dem Finanzamt anonym die Einkommenssteuer überwies.) Es müssen standhafte Männer gewesen sein, und sie müssen erhebliche Sprachprobleme gehabt haben, denn meine Mutter behauptete, sie habe nie Klagen gehört. Und doch kam nach zwei Jahren niemand mehr zu ihr, was sie mit den gestiegenen Löhnen erklärte. Die Leute wollen einfach mehr ausgeben, sagte sie, und in einem richtigen Friseursalon sitzen.

Natürlich habe ich überlegt, ob ich über meine Mutter schreiben soll, schon weil es wie ein strafmilderndes psychologisches Selbstgutachten wirken könnte. Ob es nicht fairer wäre, einfach zu schweigen, zumal sich eine so komplizierte Mutter-Sohn-Beziehung nicht kurz beschreiben lässt, vielmehr Gegenstand einer eigenen Geschichte sein müsste. Aber ich komme nicht umhin, sonst tut es mein Onkel, was meine Mutter, die ihn so hemmungslos bewundert, sicher nicht vermutet. Leider gibt es mehrere Geschichten, die nach einer Beschreibung verlangen. Ich will hier nur einige andeuten, um damit sozusagen das Copyright zu beanspruchen: Frauen mit halb angefärbten roten Haaren, eine junge Frau mit einem tiefen Schnitt in der rechten Ohrmuschel, zwei oder drei Frauen, denen die Haare nach einer intensiven Bleichung ausfielen, lilafarbene Haare, als die Farbe noch absolut ungewöhnlich war. Eine Frau kam mit grünen Haaren zu uns in die Wohnung, um sich zu beschweren. Sie sah aus wie der kleine Nöck. Und schließlich die Frau, die eines Tages mit ihrem Mann vor unserer Wohnungstür stand, kahlköpfig, und mit einer Klage wegen Körperverletzung drohte, wozu es dann aber wie auch in den anderen Fällen nicht kam. Es war ja Schwarzarbeit.

Du sollst nichts Schlechtes über deine Eltern reden, habe ich im Konfirmandenunterricht gelernt – auf der Straße allerdings auch: Du sollst Vater und Mutter ehren, und wenn sie dich schlagen, dann sollst du dich wehren.

Der Onkel hatte sich immer einen anderen Vater gewünscht, ich habe mir immer eine andere Mutter gewünscht und noch mehr Väter.

Das ist eine meiner ersten Erinnerungen: Wir waren im Alten Elbpark, der wahrscheinlich schon damals vollgekotet war, hinter den Büschen die abgebundenen Präservative, die schnelle Nummer hinterm Busch, der Billigstrich war nicht weit. Auf dem Hügel der steinerne Bismarck, buschigstarr über den Hafen, nach Westen blickend, die Adler zu seinen Füßen, so stand er auf dem kleinen Hügel, riesig, massig, granitdüster. Dorthin ging sie mit mir – es war ja fast um die Ecke – am Sonntagnachmittag. Hagenbeck, Planten un Blomen, Harburger-Berge, das war ihr alles zu weit, zu anstrengend. Ich hatte auf dem asphaltierten Parkweg gespielt und war zu einem Gatter gelaufen und hatte den Kopf durch das verschnörkelte Eisengitter gesteckt. Als ich ihn wieder herausziehen wollte, bekam ich ihn nicht aus den Eisenstäben, ich hing fest. Ich schrie. Ich konnte in meinem Eisenkragen meine Mutter sehen. Sie saß auf der Parkbank und rauchte mit zwei, drei schnellen Zügen ihre Zigarette zu Ende (zugegeben, Zigaretten waren damals ja noch teuer), dann drückte sie die Kippe gewissenhaft aus, und erst dann stand sie auf, kam zu mir und führte mir den Kopf, was sich als ganz leicht erwies, durch die Eisenstäbe.

Es war dafür eine bestimmte Bewegung, eine leichte Drehung des Kopfes nötig, die aber gegen den Reflex des Kopfzurückziehens ging. Später erzählte die Mutter diese Geschichte gern anderen und immer wieder, und dann auch noch mit dem Hinweis auf die Truthähne, die so dumm seien, dass sie, stecken sie den Kopf durch einen Maschendraht, ihn nicht etwa wieder zurückzögen, sondern einfach durch die nächste Drahtmasche wieder entkommen wollten.

Einmal hatte meine Mutter, ich muss damals fünf oder sechs gewesen sein, Läuse auf meinem Kopf entdeckt. Aber sie wollte mir nicht die Haare schneiden, wollte auch nicht mit mir zum Friseur gehen, das war ihr zu peinlich. So nahm die Großmutter mich an die Hand und brachte mich zum Friseur.

Nix da, sagte der. Erst nachdem die Großmutter ihm einen größeren Schein gegeben hatte, griff er zur Schere. Ich sollte mich auf den Friseurstuhl setzen, einen drehbaren Metallstuhl, an der Seite Armstützen, als sollte man daran festgeschnallt werden, eine verstellbare Kopfstütze, die auf einer Metallschiene nach unten geschraubt wurde. Ich hatte einmal zugesehen, wie derselbe Friseur einem jungen Hund, einem Boxer, den Schwanz und die Ohren kupiert hatte. (Meine Ohren sind ziemlich groß.) Der Friseur zeigte auf den Stuhl. Ich lief zur Tür, aber der Mann packte mich. Ich strampelte, schlug um mich, der Mann wickelte ein Tuch um meinen Oberkörper und schnürte es – die Arme wurden mir an den Leib gepresst – zu. Im Spiegel sah ich mich, meinen offenen Mund, aus dem es herausschrie. Der Mann schnitt mir mit drei, vier Scherenschlägen das Haar ab, griff sich eine verchromte Zange – ich schrie – und schor die Haarbüschel ab, ein schmerzhaftes Zwicken der Messer. Erst später hörte ich den Namen dieses Instruments: Evelierschere. Kahl der Schädel, die Ohren riesig und rot, am Kopf die Kniffe der Zange. (Halt still!) Dann wusch er mir den Kopf mit einer streng riechenden Lösung. Er wusch sich die Hände, bürstete sich sorgfältig die Nägel.

Draußen, im Wind, spürte ich meinen Kopf. Und deutlich ist mir diese Empfindung in Erinnerung geblieben: Mein Kopf war plötzlich kleiner. Er war geschrumpft. Da nahm die Großmutter ihren Schal und band ihn mir um den Kopf.

Natürlich hätte meine Mutter, die Friseuse, mir damals die Haare selbst schneiden können. Aber sie ekelte sich. Sie ekelte sich vor den Läusen, und das hieß doch, sie ekelte sich vor mir, denn es waren ja Läuse, die sich von meinem Blut genährt hatten, also auch von ihrem. Sie ekelte sich auch vor sich selbst.

Und es war ihr peinlich, dass ich schon so viele Läuse hatte, bis sie endlich darauf aufmerksam wurde, wie oft und wie kräftig ich mich kratzen musste. Die Kopfhaut war schon schorfig wund. Sie selbst hatte damals keine Läuse bekommen. Dazu hätte sie mich öfter in die Arme nehmen müssen.

Vielleicht hatte sie damals aber auch einfach keine Lust, zum Friseur zu gehen. Meine Mutter konnte stundenlang herumsitzen und rauchen. Hin und wieder las sie einen dieser Groschenromane, manchmal blätterte sie in Zeitschriften, aber auch das war ihr zu mühsam. Sie saß – und sitzt, ich bin sicher, noch immer – rauchend da: gelbe Zähne, gelbe Fingernägel, auch die Fingerspitzen des rechten Zeige- und Mittelfingers sind gelbbraun. Gern wüsste ich, woran sie dann denkt.

Irgendwie war sie, brauchte ich sie, nie da, und wenn sie da war, dann saß sie, wie gesagt, da und rauchte.

Wenn ich Hunger oder Durst hatte, wenn ich meine Schularbeiten machen musste, wenn ich mir die Knie aufgeschlagen hatte, wenn ich verprügelt worden war, wenn mir die Rotze aus der Nase lief, wenn ich von einem meiner Väter wieder einmal aus der Wohnung geworfen worden war, dann ging ich um die Ecke, ging in den Großen Trampgang, ging die schmale Treppe hoch – das schnelle Tuckern des Lichtzählers – und klopfte oben an die Tür, ein Zeichen, ein Klopfzeichen b-bb-b-b-: und die Tür ward aufgetan. Sie nahm mich in den Arm. Schnauben, sagte sie und hielt mir die Schürze hin, kräftig schnauben, sagte Großmutter Hilde, wenn ich schluchzte, so, sagte sie, und jetzt tief durchatmen. Und sie wischte mir die Tränen ab. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter mir je die Schürze hingehalten hätte, um mir die Tränen und den Rotz abzuwischen. Wenn ich mich recht erinnere, trug sie nie eine. Darum soll hier nur der Vollständigkeit halber und nur kurz von meiner Mutter die Rede sein.

Ich weiß, ich bin ein Zufallstreffer, sie hat es mir selbst erzählt. Ob sie Versuche unternommen hatte, den Zufallstreffer zu beseitigen, weiß ich nicht. Jedoch – und das erzählt sie mir jedes Mal wieder – als ich geboren wurde, hatte sie das Gefühl, als würde sie mitten entzweigerissen.

Und doch hat sie eine besondere Fähigkeit, etwas, woran ich mich immer erst nach einiger Zeit erinnere, weil ich dieser Fähigkeit nicht so viel Bedeutung beimesse – sie kann Karten legen. Und viele sagen, sie könne tatsächlich die Zukunft aus den Karten lesen.

Sie kommen aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft, sogar Fremde von weither, von Bekannten empfohlen, und lassen sich die Karten legen: War der Herzbube der Mann im Hintergrund, der vor zwei Monaten in die Firma eingetreten war, der Substitut? War das der Mann fürs Leben? Und die Pique Dame? Stand da ein Gewinn ins Haus? Kein Geldgewinn, ein Gewinn, der vielleicht mit dem Schrebergarten zu tun hatte? Was? ein Gaarden? Ja, ein Gaarden. Hmm. Vielleicht is es ja der Schrebergaarden von Tante Gertrud. Vielleicht will se den nich mer, hat ja auch was mit der Bandscheibe.

Die Leute erforschten mithilfe meiner Mutter ihre geheimsten Wünsche. Ich glaube nicht an das Pendeln, nicht an das Handlesen, nicht an die Sterne, nicht an das Kartenlegen, aber ich glaube, dass meine Mutter die Fähigkeit hat – gerade mit ihrem Blick für Defekte, Fehler und Schwächen aller Art –, die Menschen auf Ereignisse hinzuweisen, die sie aus ihren Unsicherheiten und Ängsten abliest. Sie deutete, was die Ratsuchenden sich wünschten, wovor sie sich ängstigten. (Man merkt, ich bin Selfmademan, also das Gegenteil von einem Fatalisten.)

Sie legte die Karten. Und die Leute stellten sich laut die Fragen, die sie insgeheim umtrieben: Sollte man den Ehemann mit dem neuen Substituten im Stofflager betrügen oder nicht, sollte man kündigen und den neuen Job annehmen oder doch lieber den alten behalten, sollte man mit den geschwollenen Lymphknoten zum Arzt gehen oder warten, sollte man sich das Muttermal entfernen lassen oder nicht? Der eine Arzt sagte: Ja. Der andere: Nein.

Hingehen, sagte meine Mutter, die ja alles im Schatten sieht, entfernen lassen, sofort, bevor es schwarz wird. So verhinderte sie möglicherweise Unheil. So kam sie in den Ruf, die Zukunft lesen zu können.

Aber meine Mutter hat kein zweites Gesicht. Niemand weiß das besser als ich. Die Karten haben ihr nichts verraten, sonst wäre ich nicht der, der ich bin. Sie hätten ihr gesagt, dass sie in der Nacht (ich gehe davon aus, dass ich in der Nacht gezeugt wurde) nicht mit dem Schweden hätte schlafen dürfen, oder aber, dass er in der Kurve hätte abspringen oder sie sich hätte schützen müssen, mit Pessaren, Krötenkraut oder Antisperma-Schaum. Denn das ist offenbar, ich sollte nicht sein, der ich bin, so kann man das ausdrücken, und dahinter steckt ein metaphysisches Problem. Ihre Karten schweigen. Und der Zufallstreffer und die Zufallsgetroffene hatten und haben sich nichts zu sagen, nichts, rein gar nichts.

Der steinerne Traum

Vielleicht stand er schon gestern da, möglicherweise schon vorgestern, entdeckt aber habe ich ihn erst heute Morgen. Der Mann saß in einem Seat, der schräg gegenüber von unserem Gartentor geparkt war. Durch die dunkel spiegelnde Windschutzscheibe sah ich ihn nur schemenhaft. Ich hatte Lolo wie jeden Morgen geweckt, ihr das Frühstück gemacht und sie dann zum Gartentor gebracht, wo sie von dem Schulbus abgeholt wird. Sie fährt zur Deutschen Schule. Hier, an der Küste von Marbella, leben nicht nur Araber, Engländer und Lateinamerikaner, sondern auch genug Deutsche, meist rüstige Pensionäre, vorgealterte Aussteiger, ein paar resignierte Wirtschaftsflüchtlinge und reichlich Firmenvertreter.

Nur selten werden Autos auf der Straße geparkt. Alle Villen haben ihre eigenen Einfahrten. Darum fiel mir der Wagen, der gegenüber unserem Gartentor geparkt war, sofort auf. Ein billiger Seat, und dann noch graugrün, in dieser praktischen, schmutzfreundlichen Farbe. Wahrscheinlich einer der billigen Mietwagen, die man in Málaga am Flughafen bekommt.

Während ich zum Haus zurückging, über den parkgerecht knirschenden Kies, sagte ich mir, vielleicht steht der da draußen und beobachtet das Gartentor, das Haus, also uns. Glücklicherweise liegt das Haus so tief in einem mit Korkeichen bestandenen Garten, man könnte auch Park sagen, dass man von der Straße nur das Dach sehen kann, jedoch nicht die Veranda, wo ich bereits Teller und Tassen für das Frühstück gedeckt hatte. (Lolo isst morgens lediglich ein Naturkost-Müsli, in das sie sich einen Apfel und eine Banane schneidet.) Ich stellte die Espressomaschine an und stieg in den ersten Stock, um Britt zu wecken. Sie schläft mindestens neun Stunden, eine mir, der ich nur sechs Stunden schlafen kann, unbegreifliche Schlafsucht. Manchmal, morgens, wenn ich noch im Dunklen aufwache, beneide ich sie um diesen Schlaf. Sie schnarcht nicht, sie redet nicht, sie zuckt nicht im Schlaf zusammen, sie liegt wie scheintot im Bett, wie Dornröschen, nie mit offenem Mund, meist auf dem Rücken und mit einem flachen, kaum hörbaren Atem.

Heute Morgen war sie schon aufgestanden und duschte.

Ich sah zur Straße hinüber. Aber hier, vom ersten Stock aus, gab die aus Feldsteinen erbaute rosenüberwucherte Gartenmauer den Blick zur Straße nicht frei. Ich holte mir aus meinem Zimmer ein Fernglas und stieg auf den Dachboden, in die stickige, seit Wochen gestaute Hitze. Von der Dachluke aus konnte ich den Wagen erkennen. Ich sah den Mann hinter dem Steuer sitzen, konnte aber nicht sein Gesicht erkennen, immer wieder schob sich ein Zweig der weißen Heckenrosen dazwischen.

Als ich vom Dachboden herunterkam, das Hemd nassgeschwitzt, saß Britt schon auf der Terrasse am Gartentisch, sorgfältig geschminkt, aber mit verstruwweltem, nassem Haar, das sie immer in der Sonne trocknen lässt. Erst danach kämmt sie es und hat dann die Mähne einer Löwin. Sie hatte den Espresso gemacht und die beiden Toastscheiben bereitgelegt, die wir morgens mit der von ihr selbst eingemachten Orangenmarmelade essen, Orangen, die im Garten wachsen. Auch die deutschen Zeitungen vom gestrigen Tag lagen auf dem Tisch. Ich wühlte sie nach dem Wirtschaftsteil durch, überflog die Aktienkurse, die internationalen Rohstoffpreise, blätterte zurück zu dem Teil »Vermischtes«, dann wieder zum Wirtschaftsteil.

Was hast du denn, fragte Britt, du tigerst innerlich so rum.

Wieso?

Vielleicht, sagte sie, kann man die Figur restaurieren. Ich werde mich erkundigen. Vielleicht gibt es jemanden in Málaga oder Madrid.

Mal sehen.

Ist was?

Nein. Das heißt, draußen, vor dem Tor, steht ein Wagen.

Ja und?

In dem Wagen sitzt ein Mann. Es könnte der Onkel sein.

Unsinn. Du siehst Gespenster, sagte Britt. Warum gehst du nicht und guckst nach?

Ich wollte nicht. Denn wenn er es tatsächlich ist – und ich traue ihm das zu –, dann wüsste er ja, dass wir hier wohnen.

Der Onkel kann uns doch gern haben, sagte Britt, die eine bewundernswürdige, manchmal aber auch brachial zupackende Art hat. Sie stand auf, ging zum Gartentor, öffnete es und ging hinaus. Kurz darauf kam sie zurück.

Ist er rotblond, der Onkel?

Nein.

Wenn er sich nicht die Haare gefärbt hat, ist er es nicht. Der da draußen ist dreißig, höchstens vierzig. Dein Onkel muss doch an die fünfzig sein.

Britt hatte mir links auf dem Schreibtisch, wo die Figur früher stand, eine Vase mit weißen Rosen hingestellt, eine liebe, anteilnehmende Geste, die aber das Fehlen des Vogelmanns umso schmerzlicher anzeigte. Ein Beerdigungsstrauß. Die größeren Holzstücke und -splitter lagen noch auf dem Schreibtisch, der kleine Holzgrus auf dem weißen Blatt Papier.

Keinem der Bruchstücke konnte man, obwohl auch einige etwas größere darunter waren, ansehen, dass sie einmal einen Vogelmann darstellten.

Ich holte einen schwarzen Plastikbeutel aus der Küche und schüttete die Holzstücke hinein. Der Beutel sah aus wie einer jener Plastikbeutel, in denen man in Neuseeland die Asche der Kremierten mit nach Hause nehmen kann.

Ich hatte mir fest vorgenommen, morgens an meinem Buch über die Osterinsel weiterzuarbeiten. Stellte den Computer an und suchte in der Datei die erste Begegnung der Insulaner mit den Europäern.

1722 entdeckte der holländische Seefahrer von Bord der »Arena« die Insel. Das Schiff warf Anker. Am Strand drängten sich die Eingeborenen. Ein besonders Mutiger schwamm zum Schiff und kam an Bord. Mit großer Selbstverständlichkeit und gar nicht eingeschüchtert befühlte er Seile und Segel, kratzte an den Decksplanken und an den Masten, begann dann das Schiff mit einem kleinen Seil, das er sich auflas, zu vermessen. Er muss sich, wie die Holländer staunend beobachteten, auf den Planken nicht wie ein Wilder, sondern wie ein selbstbewusster, technisch Interessierter bewegt haben. Erst als man ihm einen Spiegel vorhielt, verlor er die Nerven und wollte sein vermeintliches Gegenüber packen.

Mit Geschenken beladen ging er wieder von Bord.

Andere Insulaner kamen jetzt zutraulich und neugierig auf das Schiff. Es muss sehr munter zugegangen sein. Frauen und Mädchen näherten sich den Matrosen, die Männer boten die Frauen den Fremden regelrecht an. Es begann ein lautes lustiges Treiben, bis einige der Eingeborenen den Matrosen die Hüte stahlen und mit ihrer Beute ins Wasser sprangen. Das Tischtuch des Kapitäns verschwand durch das Bullauge. Die Insulaner hatten es insbesondere auf Taschentücher und Hüte abgesehen. Die Holländer vertrieben sie vom Schiff.

Am Nachmittag landeten die Holländer. Einige Insulaner begrüßten sie freundlich, andere bückten sich nach Steinen. Ein für die Folgezeit typisches Verhalten der Insulaner gegenüber den Fremden. Da wurde plötzlich der Befehl zum Feuern gegeben und eine Musketensalve abgefeuert. Irgendein Matrose war bestohlen worden. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, lagen mehrere Eingeborene röchelnd am Boden, darunter auch der muntere Geselle, der als Erster das Schiff bestiegen hatte.

Nach diesem Muster verliefen auch die anderen Begegnungen mit den Europäern. Erstmals, wenn auch nur aus der Ferne, hatten die Holländer diese massigen Statuen gesehen, wie in den Boden eingesunkene Riesen, die finster vor sich hin starrten.

Die Insel erschien wie ein steinerner Traum.

1774 kam James Cook auf die Insel, und der Empfang unterschied sich nur wenig von dem, der seinen Vorgängern bereitet worden war. Die Insulaner waren ausgelassen und freundlich, zugleich aber auch gezielt unehrlich mit viel Spaß und Frechheit. Die Körbe mit den süßlichen Kartoffeln, die sie zum Tausch anboten, waren unten mit Steinen gefüllt, und sie stahlen die bereits getauschten Waren, um sie ein zweites Mal anzubieten. Diese kleinen Gaunereien liefen nicht immer gefahrlos für sie aus: Ein erregter Offizier gab einen Flintenschuss auf einen Eingeborenen ab, der ihm einen Beutel gestohlen hatte. Die ängstlichen Frauen verschenkten ihre Gunst gegen geringe Gaben »im Schatten, den die riesigen Statuen warfen«.

Dieser Aspekt bei der Entdeckung der Osterinsel lag mir besonders am Herzen, nämlich: was bedeutet Diebstahl. Der Diebstahl lässt sich, wie ich glaube, als eine Art Geschenk deuten, das den Beschenkten und den Schenkenden verbindet, man ist zu Gegengeschenken verpflichtet. Auch der Fremde kann sich ja etwas nehmen. Die Osterinsulaner stahlen reinen Gewissens, und die Europäer schossen reinen Gewissens mit ihren Flinten zurück. Die Insulaner nahmen sich, was sie begehrten, und boten als Gegengabe ihre Frauen an. Aber eben die wollten die Matrosen von den Wilden kostenlos haben.

Der Onkel hatte einmal als Schüler einen Wettbewerb im Lesen gewonnen. Ich saß in der ersten Reihe und hörte zu. Er las, ohne auch nur einmal aufzublicken und ohne sich auch nur einmal zu verlesen. Er las aus dem Buch Kon Tiki von Thor Heyerdahl die Geschichte, als der Papagei über Bord gespült wurde. Der Onkel saß oben, wie gesagt, ruhig, ja entspannt, aber unten in seinen Sandalen, das sah ich, der ihn kannte, hatten sich seine Zehen verkrampft, als müssten sie sich an etwas festkrallen.

Seit gestern versuche ich immer wieder an etwas anderes zu denken, aber seit gestern sitzt da ein bucklig Männlein und geht nicht mehr weg – das Onkelchen.

Ich bin nochmals mit dem Feldstecher auf den Dachboden gestiegen.

Der Seat stand jetzt an einer anderen Stelle. Der Fahrer war dem wandernden Schatten nachgefahren. Er hatte alle Fenster heruntergedreht. Ich verstellte den Fokus, bis ich das zunächst milchig verschwommene Gesicht deutlich erkennen konnte. Ein junger Mann, mit rotblondem Haar. Der Mann trank aus einer Cola-Dose. Wahrscheinlich war es doch einer dieser Touristen, die morgens den Billigfliegern entsteigen, einer ohne Hotelbuchung, der keine Unterkunft mehr gefunden und nun im Mietwagen übernachtet hatte. Vermutlich suchte er ein Quartier. Das Sonderbare ist nur, dachte ich beim Hinuntersteigen, dass er das ausgerechnet in dieser Gegend tut.

Vor gut einem Jahr bin ich in Hamburg in meinem Büro verhaftet worden. Zwei Jahre lang war ich mit Dembrowski Geschäftsführer und Inhaber der Brokerfirma Sekuritas. Der Name unserer Firma wird dem Onkel sicherlich gefallen. Wir haben die Firma zwei Jahre lang betrieben, und nicht drei Jahre, lieber Onkel, wie es in den Zeitungen zu lesen war. Die Berichterstattung in der Presse war schlampig, dafür um so reißerischer: Ganoven ergaunerten 26 Millionen. Riesenbetrug mit Warentermingeschäften. Wo blieb das Geld für Schweinehälften und Kupfer? Die Gentlemen bitten Anleger zur Kasse. Der Robin Hood in der Schwarzgeldanlage.

Wir hatten ein großes Büro in bester Lage mit Alsterblick. Dreißig Anlageberater saßen vor Computern, auf denen die Aktienkurse aus Tokio, Chicago, New York und London angezeigt wurden; aus Fernschreibern ringelten sich die neuesten Notierungen von Mais, lebenden Schweinen und Sojaschrot; dreißig Hände griffen zu den Telefonhörern und wählten Leute an, von denen man annehmen konnte, dass sie Geld hatten und das Geld anlegen wollten, damit es sich auf wundervolle Weise vermehrte, damit aus dem vermehrten noch mehr wurde. Und das von heute auf morgen, wie die Anlageberater versprachen, nicht durch lange Zinsläufe, nicht durch langsames Klettern und Fallen von Aktien, was über Wochen beobachtet werden muss, sondern Geldgewinne (und natürlich auch Verluste) von einer Minute zur anderen, wie am Roulettetisch. Aber anders als dort war dies kein reines Spiel, das nur die Roulettescheibe bewegte, dieser Einsatz bewegte die Welt, ließ Politiker zittern, Ölscheichs den Förderhahn aufdrehen, Plantagenbesitzer ihre Kaffeernten verbrennen. Die Telefone läuteten, die Telefonberater redeten, die Computer fiepten, die Fernschreiber surrten. Ich war an jenem Tag, wie seit Wochen schon, erschöpft, überarbeitet und mit dem allergrößten Widerwillen ins Büro gegangen, hatte den dringenden Wunsch, nicht hinzugehen, einfach umzukehren, wegzulaufen (wie ich früher nicht in die Schule gegangen bin), aber kaum war ich inmitten des Klingelns, Sprechens, Tickerns, überkam mich erneut dieses Hochgefühl, verstärkt, zugegeben, durch zwei Captagon und drei Tassen dickflüssigen Kaffees. Was denn, Sie kriegen auf drei Jahre nur 4,5%, das ist ja lachhaft, hören Sie, da lachen wir hier nur drüber, wir können, wenn wir das Geld gut platzieren, beispielsweise gestern in lebenden Schweinen, die heute ganz stark gestiegen sind, in London, im Quartal 8,2% machen, das heißt per anno genau: 24,8%. Sie verstehen, warum wir über die 4,5% Ihrer Sparkasse nur lachen können, machen Sie den Versuch, o.k., sage ich, o.k., eine Tradingorder zu 15000, fünfundzwanzig, top. Saldin, unser Star im Telefonverkauf, hob den Daumen wie ein Jetpilot. Da war wieder jemand mit einem Margin von 25000 eingestiegen. Ich telefonierte mit London, wo die Baumwollpreise weiter in den Keller gegangen waren, obwohl ich gestern 300000 auf Long gesetzt hatte, telefonierte mit Frankfurt, mit einem Makler, der auch von einem Nachlassen sprach, im Bereich Metall, speziell Silber, telefonierte mit einem Anleger, der nach seinen 50000 fragte, die mit den sinkenden Baumwollpreisen spurlos verschwunden waren. Wo waren sie geblieben? Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Da führte Gerda, meine tüchtige und (wie sich später zeigen sollte) nibelungentreue Sekretärin, die beiden Herren zu mir ins Büro. Sie dachte wohl, es seien Anleger. Ich hingegen, mit dem geübten Blick des gelernten Schaufenstergestalters, sah sofort, von welcher Firma die kamen, in ihren kurzen Lederjacken und ausgewaschenen Jeans. Die Kripo ist in ihrem Outfit immer etwas dem Zeitgeist hinterher. 68 saßen sie in Schlips und Kragen zwischen demonstrierenden Studenten, trugen später Parkas, als die Batikkleider sich zum Friedensreigen fanden, und jetzt, wo die weiten Zweireiher angesagt sind, laufen sie noch immer in den engen Jeans und Lederjacken rum.

Der eine, ein großer Blonder, zeigte mir seine Marke, sagte, Sie sind verhaftet, und zog die Handschellen aus der Hosentasche. Ich spürte den Stahl an meinem Handgelenk, er war nicht kalt, sondern vorgewärmt von einem Kripo-Oberschenkel, ein mir unangenehmer Gedanke.

Rufen Sie bitte Dr. Blank an, sagte ich im Hinausgehen zu Gerda, die dastand, als wolle sie beten.

Im Treppenhaus kam uns ein Klient entgegen, mit dem ich einen Termin vereinbart hatte. Ich sagte, er solle doch bitte nächste Woche wiederkommen. Er zeigte ein betont verständnisvolles Lächeln. (Er war noch neu, ihm war das Lachen noch nicht vergangen.) Es war einer dieser aufgeschlossenen Ärzte; wenn ich mich recht erinnere, war er Gynäkologe mit gut gehender Praxis. Sicherlich dachte er, ich ginge da, Hand in Hand, mit meinem sportlich durchtrainierten braun gebrannten Freund ins Wochenende.

Ich hatte das befürchtet, ich hatte es geahnt, ich war nicht einmal überrascht, ich war sogar erleichtert, als die beiden Ledermänner kamen.

Die letzten Wochen vor meiner Verhaftung hatte ich nur noch vier, höchstens fünf Stunden geschlafen. Ich saß nachts am Schreibtisch, wenn die letzten Meldungen der Chicagoer Börse einliefen, sah Feuer auflodern, warf zwei, drei Captagon ein, kam morgens als Erster ins Büro, die Personalcomputer der Anlageberater tickten, die Telefone saßen wie große Ochsenfrösche auf dem Sprung, das erste Klingeln zerriss mich jedes Mal.

Endlich, dachte ich, als ich im Auto zum Präsidium gefahren wurde, und lehnte mich entspannt auf dem Rücksitz zurück. Rauchen durfte ich auch. Ich kann mich genau erinnern, mit welcher Ruhe, ja Gelassenheit ich mir die Zigarette anzündete, etwas umständlich, weil gefesselt mit der rechten, aber der Kriminalbeamte hob bereitwillig mit mir die Hand, als ich das Feuerzeug hob.

Im Präsidium wartete ein Kommissar, Abteilung Wirtschaftskriminalität, ein ruhiger, höflicher Mann, den es nicht überraschte, dass ich sofort sagte, ich verweigere jede Aussage.

Ja, sagte er resigniert, hören Sie doch erst mal, worum es geht: Sie werden beschuldigt, 23 Millionen Mark bei Warentermingeschäften unterschlagen zu haben, Sie und Ihr Kompagnon Dembrowski. Teils direkt, teils durch überhöhte Kommissionsgebühren.

Wir saßen einen Moment da und schwiegen, rauchten. Neugierig war ich, wer uns angezeigt hatte.

Es war keiner der Anleger, die Hunderttausende verloren hatten, nicht einmal der Fischkonservenfabrikant, der zuletzt 1900000 verloren hatte, nein, es war ein Anleger mit dem kümmerlichen Einsatz von 30000 Mark, der aber als Einziger seit langer Zeit einen kräftigen Zugewinn hatte, 70000, und das Geld jetzt hatte abheben wollen. Ausgerechnet der. Und kein Geld war da. Ha, ha.

Was lachen Sie? fragte der Kripomann.

Er zeigte auf ein dickes Bündel Computerauszüge.

Nein, nicht deshalb, nur so.

Der Kommissar sagte nicht, was er hätte sagen können: Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Er war ein taktvoller Mann, der aussah, als spiele er feierabends, als Ausgleich zu seiner folgenlosen Arbeit, Cello.

Wissen Sie, sagte er, das waren noch Zeiten, als man mit frisierten Buchführungen zu tun hatte, Wechselbetrügern, Scheckfälschern, Leuten, die Exportpapiere fälschten, Grünkohl schrieben und Tabakblätter einführten, das war die gute alte Zeit, jetzt sitzen wir vor den Computerausdrucken und verfolgen Abbuchungen und Umbuchungen und Rückbuchungen, vergleichen Sortenwerte.

Was machen Sie feierabends? wollte ich wissen.

Segeln, sagte er, ich segle auf der Alster, jeden Abend, egal, ob Regen oder Sonne. Nach einer Stunde habe ich alle Probleme vergessen, dann gehe ich nach Hause. Früher, als ich aus dem Büro direkt nach Hause ging, kam es immer wieder zum Krach mit Frau und Kindern. Der Wind trägt alle Probleme weg.

Ja, sagte ich, ich bin auch gern gesegelt.

Dr. Blank kam herein, legte den Hut, den er auch im Sommer trägt, auf einen freien Stuhl. Er redete mit dem Kommissar. Ich habe nichts von dem behalten, was die beiden besprochen haben. Ich saß da und sah aus dem Fenster, ohne etwas zu sehen, jedenfalls weiß ich heute nicht mehr, was vom Fenster aus zu sehen war. Ich wurde abgeführt, ins Untersuchungsgefängnis.

Ich war erleichtert, einen Moment hatte ich gedacht, Dr. Blank habe mich freibekommen und ich müsse wieder ins Büro.

Dr. Blank, mein Anwalt, sagte, als ich abgeführt wurde, das kriegen wir schon hin.

Aber er bekam nichts hin.

Der Große Trampgang

Die Zelle: schmal, weiß getüncht, eine Pritsche, ein Bord, ein Wasserklosett. Ich legte mich auf die Pritsche, ohne mich auszukleiden. Die Decke roch nach einem Desinfektionsmittel, ähnlich dem, das der Friseur dem Kind auf den Kopf gerieben hatte. Ich schlief schnell ein.

Erst am nächsten Tag saß ich in dieser unerträglichen, mich schier zerreißenden Stille, ich ballte die Fäuste gegen diese Stille, diese plötzliche abgrundtiefe Stille.

Ich ging in der Zelle hin und her, ich sah zur Tür, zum Guckloch, das sich geöffnet hatte und wieder geschlossen wurde. Ich hörte im Kopf ein feines Schrillen, mein Blut, ich hörte mich denken, ich hörte mich reden, auch wenn ich nicht die Lippen bewegte.

Oder bewegte ich sie?

Ich setzte mich an den Tisch, an die resopalbezogene Tischplatte, darin, mit einer Stecknadel eingeritzt, ein Herz, Namen und, mit viel Liebe fürs Detail, männliche und weibliche Geschlechtsteile.

Ich schlug die Bibel auf, die irgendein religiöser Verein überall auslegen lässt, in Hotelzimmern wie in Gefängnissen.

Seit dem Konfirmandenunterricht hatte ich keine Bibel mehr in die Hand genommen. Die Verse, die Geschichten, so hatte ich sie in Erinnerung, hatten rein gar nichts mit mir zu tun.

Hier hingegen begann ich zu lesen: Abraham und seine Söhne, Lot und seine Töchter, die Geschichte vom verlorenen Sohn.

Beim Lesen hatte ich einen süßlichschweren Geruch in der Nase, es roch nach Samen. Es war, als käme der Geruch aus den erzählten Geschichten, in denen es immer wieder um Zeugung und Fortpflanzung ging, so als müsse man sich vergewissern, woher man käme.

Aber der Geruch kam wohl von einem blühenden Busch vor der Gefängnismauer.

Was kann dir die falsche Zunge tun,

und was kann sie ausrichten?

Sie ist wie scharfe Pfeile eines Starken,

wie Feuer im Wacholder.

Ich hörte, wie der Wind draußen in den Wipfeln der Bäume rauschte, und ich roch nun (es war Westwind) die Elbe, der Geruch nach brackigem Wasser, Öl und Dunkelheit.

Ich sah nichts, nichts als eine Mauer mit vergitterten Fenstern. Die Bäume im Hof konnte ich, selbst wenn ich auf einen Stuhl stieg und das Gesicht gegen das Fenster presste, nicht sehen, aber ich hörte den Wind in den Bäumen und sah, brach einmal die Sonne durch, ihre bewegten Schatten auf dem Asphalt des Gefängnishofs.

Das Untersuchungsgefängnis am Sievekingplatz war keine fünf Minuten weit von den Kohlhöfen entfernt, wo wir, meine Mutter, ich und der jeweils neue Vater, gewohnt hatten, gleich um die Ecke von der Großmutter, im Großen Trampgang.

Einmal war ich in die Kammer eingesperrt worden.

Ich war mit dem Ranzen morgens aus der Tür gegangen und statt zur Schule zum Hafen hinuntergelaufen, hatte mich an die Landungsbrücken gesetzt, mein Pausenbrot gegessen, hin und wieder einer der über mir schwebenden Möwen ein Bröckchen zugeworfen, ein Flügelschlag, manchmal nur eine Kopfwendung, und sie schnappten es auf.

Fuhr ein Schlepper oder eine Fähre vorbei, schaukelte ein wenig später sacht der Ponton. Von der Stülkenwerft kam das Dröhnen der Niethämmer. Ein Frachtschiff lief langsam in den Hafen ein. Ein Schlepper fuhr vorn, neben dem Schiff, der andere ließ sich ziehen. Noch hing die Schlepptrosse im Wasser, um sich gleich mit einem wasserspritzenden Vibrieren zu spannen. Auf einem dieser Schiffe fuhr mein Vater, den ich nie gesehen hatte, ein Schwede, groß wie ein Elch, Verbieger silberner Fünfmarkstücke, fuhr nun schon seit Jahren als Steuermann auf einem Trampschiff über alle sieben Weltmeere. Abends, wenn ich das Tuten von der Elbe hörte, meistens im November, wenn der Nebel auf dem Fluss lag, dachte ich: Vielleicht kommt er, vielleicht wird jetzt sein Schiff in den Hafen geschleppt, ein während der langen Reise verrosteter Stückgutfrachter.

Auf Betreiben meiner Mutter hatte mich, da ich ganze vier Tage die Schule geschwänzt hatte, mein Vater (einer meiner Väter) erst geohrfeigt – was ich stumm über mich ergehen ließ – und dann eingesperrt (die anderen Väter sperrten mich aus), und zwar in eine kleine Kammer, die vom Flur abging. Der Geruch nach alten Schuhen, verrauchten Kleidern, nach Pappe und Schuhwichse – eine kleine Kammer, die, nachdem der Vater (einer meiner Väter) die Birne herausgeschraubt und die Tür abgeschlossen hatte, mir endlos erschien. Meine Angst war nicht, wenn ich mich recht entsinne, eingeschlossen zu sein, sondern mich im Dunklen zu verlieren, und so begann ich zu pfeifen, erst leise und dann immer lauter, das bin ich, und pfeifend entdeckte ich, dass auch in der tiefsten Finsternis, langsam, sehr sacht, die Umrisse der Dinge hervortraten: das Bord, das Bügelbrett, ein großer Schrankkoffer.

Draußen hämmerte der Vater (einer meiner Väter) gegen die Tür, aber ich pfiff, bis er mich rauszerrte, auf mich einschlug, mich aus der Wohnung stieß, die Tür hinter mir zuschlug.

Ich ging die Treppe hinunter, immer noch pfeifend, ging zum Großen Trampgang, im Hausflur fragte Frau Eisenhart, warum weinste denn?

Erst da wurde aus dem Pfeifen ein Schluchzen.

Britt kam und wollte wissen, ob ich tatsächlich an meiner Geschichte schriebe; sie wollte etwas lesen.

Ich zeigte auf den Laptop, der klein und flach auf dem Tisch lag und summte, aber auf dem Bildschirm war nur der Directorytree.

Aber meine Familie lass aus dem Spiel! Versprochen?

Ja.

Britt kennt die Software nicht. Was müssen das für Zeiten gewesen sein, als man auf Bögen schreiben musste und jeder, der neugierig war, mal eben alles nachlesen konnte.

Wahrscheinlich würde sie das, was ich über meine Mutter geschrieben habe, als ungerecht, als zu einseitig bezeichnen, und das, obwohl sie meine Mutter nicht ausstehen kann.

Sie sah den Feldstecher auf dem Schreibtisch liegen und fragte, ob ich schon wieder nach dem Onkel Ausschau gehalten habe.

Ja.

Und?

Nein, er ist es nicht.

Britt wollte zum Strand fahren, wollte schwimmen, dann eine Kleinigkeit in der Barca essen gehen. Sie sammelte die drei, vier Rosenblätter von meinem Schreibtisch auf. Wie schnell wilde Rosen ihre Blätter verlieren. Komm mit, es ist ein guter Wind, und die Brandung ist hoch. Komm mit!

Sie wollte mir, glaube ich, den Anblick des Vogelmanns ersparen, dessen Bruchstücke in dem Plastiksäckchen auf dem Schreibtisch lagen. Aber ich blieb, ich wollte erst noch etwas schreiben. Ich sah sie zur Garage gehen und durch das Gartentor fahren. Sie stieg draußen aus und schloss es ab, sah dabei zu der Straßenseite hinüber, wo offenbar der Seat stand. Ihr fiel der Schlüssel runter, und sie bückte sich langsam, als suche sie etwas. Dabei blickte sie aber in Richtung des Wagens.

Ich verknotete das Plastiksäckchen und stellte es gut sichtbar in das Bücherbord, neben die frühen Reiseberichte über die Osterinsel, die ich im Lauf der Jahre in Antiquariaten erworben habe. Ich suchte zwischen den Bildbänden und Kunstbänden, die wir uns hier gekauft haben, das Fotoalbum, das einzige, das mir Britt aus unserer Wohnung in Hamburg mitgebracht hat. Ein abgegriffenes Album, das mein Stiefgroßvater Heinz vor nun schon sechzig Jahren angelegt hatte. Säuberlich geklebte Falze halten die Bilder, in weißer Tinte auf den schwarzen Pappseiten stehen Legenden: Peter mit Tante Martha; Schalmeienkapelle; 1932; im Grünen; ein kleiner Faulpelz; Labskaus und Korallen. Das Foto zeigt den Stiefgroßvater mit seiner bombastischen Kochmütze an der Reling eines Dampfers, im Hintergrund ein Sandstrand mit Palmen. Die Morning Cloud vor Bora Bora. Welch ein Name für diesen alten rostigen Dampfer, den ein Foto zeigt. Nach dem Tod des Stiefgroßvaters hat meine Mutter die Fotos nur noch zwischen die leeren Seiten des Albums gelegt: ich mit einer Kinderrassel in der Hand, mit Häkelmützchen auf dem Kopf (schon damals die großen Ohren gut sichtbar), mit dem Roller, die Großmutter, eingehakt beim Stiefgroßvater, die Großmutter mit einer weißen Strähne im dichten dunklen Haar, eine damals – wie ich glaube – noch immer schöne Frau, wie sie da vor dem Affenfelsen von Hagenbeck steht, an der einen Hand ihn, den Spätgeborenen, der nur vier Jahre älter ist als ich, den kleinen Onkel, adrett angezogen, dunkle Kniehose, weißes Hemd, einen sauber gezogenen Scheitel, an der anderen Hand, der linken, hält sie mich, den wesentlich Kleineren, ängstlich Blickenden, das Haar zerzaust, und wenn man genau hinsieht, kann man erkennen, dass mein linker Hosenträger schief sitzt. Ein Knopf fehlte. Meine Mutter hatte vergessen, ihn anzunähen. Die Großmutter musste – das ist meine Erinnerung an diesen Tag – den herunterhängenden Träger an dem anderen Trägerknopf befestigen. Ein Farbfoto: Meine Mutter in einem mir unbekannten großen geblümten Sessel, sie lacht mit ihren berühmten hellblau strahlenden Augen. Der Onkel, Sonny, um die dreizehn, steht da, auf einem kleinen hölzernen Segelboot, das er sich ausgeliehen hat. Ich sitze im Boot und darf irgendein Seil halten, mehr nicht.

Ich habe kein Bild im Kopf, das mir den Onkel zum ersten Mal zeigt. Er war eben einfach schon da. Unregelmäßig, so wie jemand, der für einen Besuch lange laufen muss, denn seine Eltern wohnten in Eppendorf.

Eine Zeit lang kam er oft, saß in der Küche, wie ihn ein Foto zeigt, neben Frau Brücker und Stiefgroßvater Heinz, im Großen Trampgang. Er kam herübergelaufen aus dem anderen Stadtteil, dem Eppendorfer Weg, eine Straße, die beidseitig mit Kastanien und Linden bestanden war. Im Großen Trampgang gab es keine Bäume, auch nicht in der Brüderstraße. Die Häuser, vor 150 Jahren ins Gängeviertel gebaut, waren ihrerseits hochmodern, mit Klo in der Wohnung und fließendem Wasser, Fassaden wie aus Bauklötzchen, Säulen, Gesimse, Quader. Die Straße war in den Bombennächten wundersamerweise stehen geblieben. Dunkel waren die Zimmer und klein, niedrig die Decke, der Boden gewellte Planken. Die abgestoßenen weißen Küchenstühle, ein Vertiko mit Gläsern. Der Onkel kam aus einer anderen Wohnlandschaft, eichenschwer, butzenscheibig, breit verteppicht, die Decke fern, eine ungenutzte Stille, in der ich, nahm er mich mit nach Hause, eingeschüchtert verstummte.

Dem Onkel war es verboten, in den Trampgang zu gehen und auch, wie ich glaube, mit mir zu spielen. Sein Vater, Bruder meiner Großmutter, drohte mit Einsperren (der Onkel bekam Stubenarrest, ich Straßenarrest, die wechselnden Väter wollten ja auch mal tagsüber mit meiner Mutter allein sein). Aber der Onkel kam dennoch, kam heimlich. Auf einem Bild sitzt er zwischen meinem Stiefgroßvater Heinz und Frau Brücker, die in dem Haus ganz oben, unter dem Dach, wohnte. Frau Eisenhart blickt mit einem verzerrten rechten Auge in die Kamera. Frau Eisenhart wohnte rechts unten, in dem dunklen Gang. Drückte man den Lichtknopf, begann eine elektrische Uhr im Treppenhaus laut zu ticken, und solange die lief, brannte das Licht, ein Rhythmus, mit dem die Hausverwaltung die Leute zwang, die Treppe schnell hinaufzulaufen, aber bevor jemand über die zweite Etage hinauskam, war das Treppenhaus stockdunkel, und Frau Brücker, die oben unter dem Dach wohnte, musste dann vorsichtig weitertappen, bis zu ihrer Wohnungstür, und das Türschloss ertasten.

Im Parterre wohnte Eisenhart, Uhrmacher, das heißt Klockenschoster, damals schon in Rente, saß er immer noch mit einem Vergrößerungsglas im Auge am Fenster, fummelte an den Weckern rum, die ihm aus der Nachbarschaft gebracht wurden. Armbanduhren gab man ihm besser nicht, dafür waren seine Augen zu schlecht und die Hände zu zittrig.

Er war früher Radrennen gefahren, einmal 1905 auch in Belgien, hatte drei staubgraue eingeschrumpelte Eichenlaubkränze mit stumpfen Gold- und Silberschärpen an der Wand hängen, daneben Fotos: Eisenhart (der Onkel konnte immer wieder seine dämlichen Pennälerwitze über diesen Namen machen) in Kniehosen, Strümpfen, eine lederne Radrennkappe auf dem Kopf, an übergroßen Füßen die Tuchschuhe. Manchmal im Sommer holte er sein Rennrad, das im Flur stand, auf die Straße und fuhr etwas wackelig, so elend lang, so altersdünn, so fahrradkrumm eine Runde, während seine Frau im Hausflur stand und wartete, ein nervöses Zucken unter dem rechten Auge, ein tonnenartiges Gesäß, schenkelschwere Arme in kurzen kneifenden Kittelärmeln, blassblau geblümt.

Die hatn bösen Blick, sagte meine Mutter, die es ja wissen musste.

Frau Eisenhart saß nachmittags oft in der Küche der Großmutter, die einen Stock darüber wohnte, die Männer waren noch nicht von der Schicht zurück, der Haushalt war gemacht, der Einkauf fertig, dann trafen sie sich hier aus der Nachbarschaft. Und der Onkel, der vorgab, mit mir spielen zu wollen, setzte sich mit in die Küche, die so dunkel war, dass auch an Sonnentagen die Lampe brannte, eine Lampe mit einem