4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

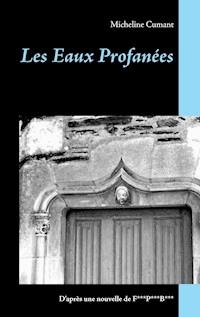

Nous embarquons en mars 1956, dans un petit village de la côte bretonne. Un village calme, rustique, mais dont les habitants gardent encore en mémoire les bouleversements du récent conflit mondial. Et, fait surprenant : en cette saison pourtant peu propice au tourisme, l'hôtel du village est quasi plein. Et voilà que des bateaux de pêche disparaissent avec leurs équipages, et que ces événements correspondent à d'autres, survenus en 1881, onze ans également après la fin d'un autre conflit armé. Quel rapport y a-t-il entre ces faits de guerre et les disparitions présentes qui font croire à l'intervention de forces surnaturelles ? Quel rapport y a-t-il entre les personnages arrivés dans cette bourgade, qui semblent avoir tous un point commun ? Sur cette terre bretonne, où les vents, les courants marins et les brumes règnent en maîtres, la réalité est souvent liée au surnaturel... Les légendes en font foi... Le lecteur suivra le flot de ces énigmes, dans cet ouvrage à la fois récit d'aventures, roman policier et dystopie. L'homme ne pourra jamais tout connaître des forces de la nature, l'océan conservera toujours une part de ses secrets...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 185

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

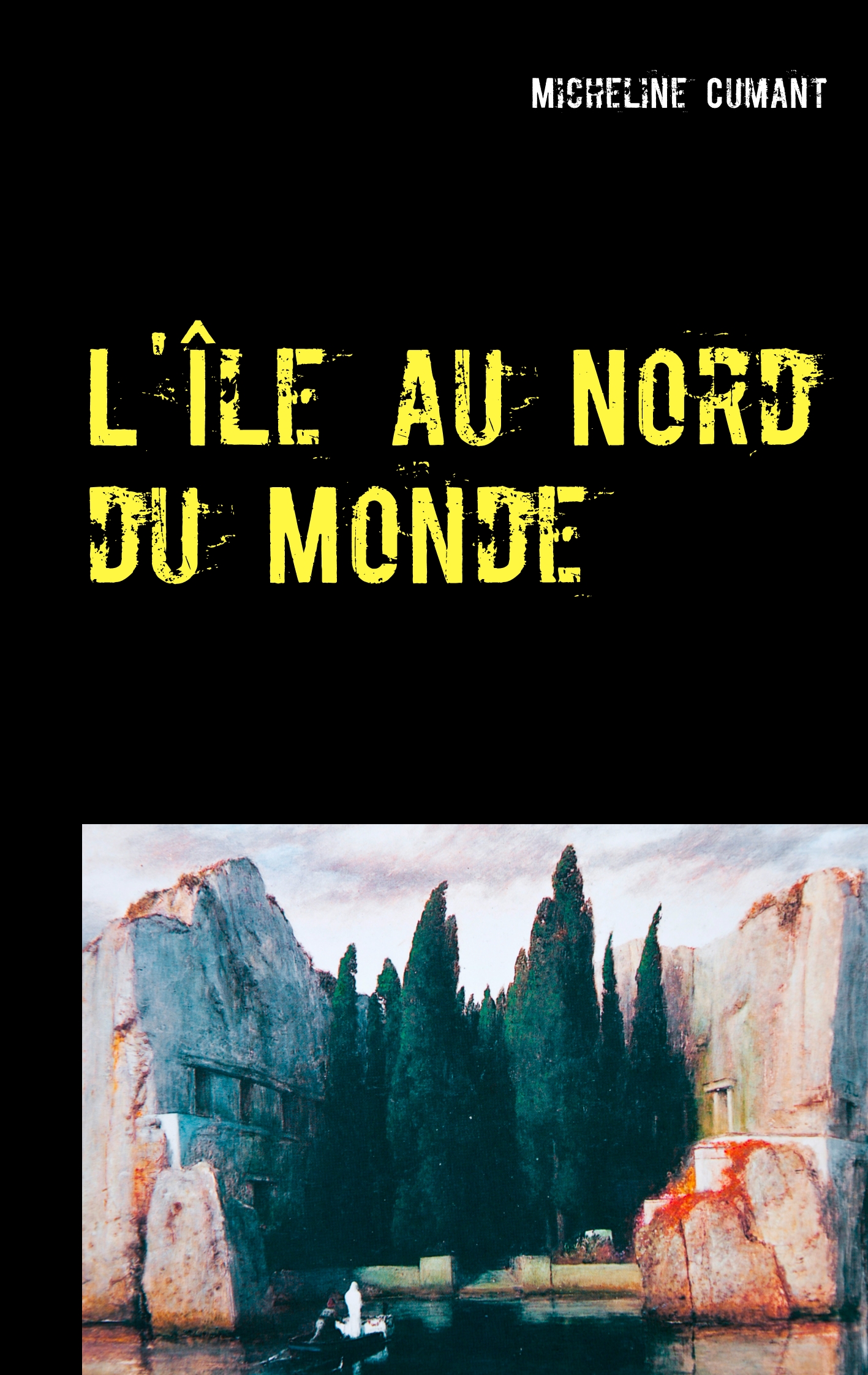

Illustration de couverture : Arnold Böcklin (1827-1901), l’Île des Morts (1883), obtenue avec l’autorisation d’Alamy Limited, U.K. Publié sur le site alamyimages.fr. Le tableau fait partie d’une série de cinq peintures réalisées entre 1880 et 1886.

Table des matières

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE 1

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

CHAPITRE 2

I.

II.

III.

IV.

V.

CHAPITRE 3

I.

II.

III.

IV.

V.

CHAPITRE 4

I.

II.

III.

IV.

CHAPITRE 5

I.

II.

III.

CHAPITRE 6

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE 1

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

CHAPITRE 2

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

CHAPITRE 4

I.

II.

CHAPITRE 5

I.

II.

III.

IV.

V.

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE 1.

I.

La maison bourgeoise qui abritait l’hôtel des Vagues était, de l’avis de tous, sinon la plus belle du village de Plouarguen, du moins la plus vaste. Édifiée à l’orée du dix-neuvième siècle par un patron de pêche qui s’était enrichi, elle avait connu diverses fortunes avant d’être acquise voilà bien dix ans par les actuels propriétaires qui en avaient fait une hostellerie certes rustique, mais accueillante.

Cette construction de granit un peu trop massive à laquelle il manquait l’élan que seul peut imprimer à son dessin un architecte de talent dominait tout le bourg, bâti en gradins le long de la falaise abrupte. Des ruelles empierrées, étroites et sombres, parfois réduites en escaliers moussus, descendaient du faîte de l’escarpement rocheux jusqu’aux berges de l’aber où se trouvait, enserré entre l’église aux hautes flèches gothiques et quelques maisons grises et basses disposées en U, le minuscule port ceint de quais à l’aspect glaiseux.

Autrefois relativement peuplé malgré son isolement, le village avait vu sa population décroître sans raison apparente lors de l’immédiate après-guerre. Bistrots, principaux commerçants, pêcheries avaient fui faute de pratiques, et l’église était devenue trop vaste. Seul l’hôtel des Vagues, à la saison, ramenait un semblant d’activité.

En ce début du mois de mars 1956, celui-ci venait de rouvrir ses portes après la trêve hivernale et appareillait pour une nouvelle année. Peu de gens séjournaient dans ce lieu reculé avant mai ou juin, hormis quelques rares voyageurs que le hasard amenait là. Cependant, le bar connaissait parfois une certaine animation. Les fenêtres de cet endroit chaleureux, décoré à la façon d’un pub, dominaient le port, et par-delà les bateaux en fin de journée, pressées les unes contre les autres, ouvraient sur les eaux de l’aber qui laissaient deviner la puissance de l’océan tout proche.

Le crépuscule s’amorçait, une brise légère irisait la mer, un petit chalutier quittait le port.

— Tiens ! fit un consommateur, v’là l’Andrea qui part…

— Eh ! Tu sais-t-y pour combien de jours ? demanda une voix.

— Une dizaine, probable… L’père Kerouer et son gars, y n’aiment point trop rester sans leurs dames !

Des rires se firent entendre. Bien vite, la conversation redevint générale, roulant pour l’essentiel sur un événement hors du commun qui s’était produit durant l’après-midi : le port de Plouarguen comptait un nouveau bâtiment.

Il avait été amené par un homme d’une quarantaine d’années visiblement très au fait de la navigation qui l’avait habilement rangé dans la darse, avant de l’amarrer un peu à l’écart des autres embarcations, puis était aussitôt reparti dans un taxi qui l’attendait. Ceux qui avaient voulu en savoir plus auprès du responsable du port en furent pour leurs frais : les papiers étaient en règle, un point c’était tout. — Mais qui l’utilisera ? avait demandé une voix.

— Ouais ! Ce serait dommage de laisser un tel voilier à l’abandon !

— Peut-être des estivants à venir…

— Des touristes ? En c’te saison ?

Dès lors, toutes les conversations tournaient autour de ce mystérieux bateau, non sans qu’une certaine fierté n’habitât ces hommes de mer de savoir que « leur » port abritait une embarcation aussi racée.

— Presque un d’ces trucs pour la coupe de l’America ! déclara un jeune qui feignait de s’y connaître en marine à voile. Et ceux qui étaient en mer lors de l’arrivée du cotre interrogeaient maintenant les témoins autour d’un verre.

— Était-il bien manœuvré ?

— Y s’nomme le Narval, non ?

— D’où qu’il peut venir ?

— À quoi ressemblait l’gars qui l’amena ?

Et tous se répondaient en conjectures.

Non loin du brouhaha de la salle de plus en plus enfumée, Hervé Lepenner, le propriétaire de l’établissement, regardait en compagnie de sa femme, avec une curiosité qu’il ne cherchait pas à feindre, les fiches remplies par les voyageurs arrivés le soir même.

— Tu ne trouves pas cela curieux, fit Madame Lepenner, tous ces gens qui viennent prendre pension, à cette époque ?

— N’exagère pas, voyons… Ils ne sont que trois…

— Quand même !

— Écoute, déclara son mari en maniant le registre, cette Madame Ripeyroux est écrivain, il me paraît normal qu’elle recherche la tranquillité. Quant à ces d’Heudicourt, ils ont tout à fait l’air de jeunes mariés. Ils doivent faire un voyage d’amoureux.

— Ici !

— Ils veulent sans doute avoir la paix. Vraiment, est-ce qu’on doit s’en plaindre ?

— Et ceux qui arrivent demain : l’unique appartement de l’hôtel pour une demoiselle de Kermeur, une chambre avec bain pour un certain Monsieur Coureau… et on ne sait même pas combien de temps ils resteront !

Comme en cette saison, cela n’avait aucune importance et que ses futurs clients avaient déjà versé des arrhes, l’hôtelier esquissa un geste las qui coupa court aux interrogations de sa moitié.

Annie, une petite bonne d’une vingtaine d’années, fit irruption dans le hall et courut vers ses patrons, puis expliqua que la dame du douze — Madame Ripeyroux — qu’elle avait entrevue par la porte demeurée entrouverte, semblait ne pas bien se porter.

— J’y vais, fit l’aubergiste d’un air résigné.

Suivi de la bonne, il monta à l’étage puis se dirigea vers la chambre qu’occupait la cliente, une jolie pièce au mobilier patiné qui ouvrait sur une maigre campagne livrée aux vents.

Une femme proche de la cinquantaine qui jadis avait dû être très belle, mais aux traits à présent altérés par un curieux mélange de sécheresse et d’embonpoint, était allongée sur le lit comme évanouie, la respiration précipitée, les mains crispées sur la poitrine spasmodiquement soulevée par des râles informes qui paraissaient irradier toute la chambre.

Monsieur Lepenner se pencha vers la malade et retint une grimace de dégoût. Les yeux interrogatifs d’Annie se posèrent sur lui.

— Cette femme est un véritable alambic, voilà tout… Expliqua-t-il en sortant de la pièce. Laissez-la cuver, et gardez cela pour vous. Elle se portera mieux à l’heure du souper.

II.

Etienne Coureau prenait le frais sur la terrasse de l’hôtel des Vagues. Son regard embrassait les étendues ombreuses de l’eau qui s’assombrissaient, les falaises grises, les langues de terre sans couleur réellement définie qui étaient méticuleusement arasées par les souffles levés avec l’approche du crépuscule. Les conversations des hommes causant entre eux avec de gros éclats de voix, les déchirements continus de la mer se brisant sur la terre, les sarcasmes des bourrasques se mêlaient en une symphonie qui, tour à tour, paraissait s’émietter pour ensuite mieux se rassembler et tournoyer autour de lui.

Arrivé en début d’après-midi, il avait longuement erré dans ce coin d’Armor, comme un prêtre nouvellement nommé dans une paroisse inconnue qui ressentirait l’absolue nécessité de s’imprégner de l’atmosphère des lieux.

Or, le village, l’océan, les landes, tout lui avait semblé sinon vraiment hostile, du moins rempli d’une réserve malveillante.

D’un geste rageur, il secoua les épaules, comme pour se débarrasser de ces pensées qu’il jugeait subjectives, crédules ou naïves. Il était là pour faire son métier, pas pour se laisser influencer par des sensations personnelles !

Il se crispa subitement, devinant un regard qui se posait sur sa nuque. Très lentement, il tourna son visage vers l’auberge. Derrière une fenêtre du second étage, un rideau fut baissé prestement. Il éprouva un sentiment désagréable et retint un frémissement.

Il rentra dans le vestibule. Un bon feu brûlait dans la cheminée de granit et il se laissa choir dans un fauteuil proche, s’offrant à la chaleur. De temps en temps, les nuées rabattaient d’odoriférantes bouffées de fumée.

Une grave interrogation se posa à lui : s’habillait-on pour le dîner à l’hôtel des Vagues ? Il décida de remonter dans sa chambre pour y mettre au moins une cravate et de descendre souper tout de suite : il voulait pouvoir observer tous ceux qui se présenteraient dans la salle à manger.

Installé tout au fond du restaurant, une ancienne salle à manger bourgeoise, de vastes proportions, et dont on n’avait dû que peu modifier le décor d’origine, tentures sobres, cheminée imposante, marines aux murs, Étienne Coureau attendait sans impatience que s’ouvre l’une des portes à deux battants qui communiquaient avec le salon attenant au vestibule.

Avant de se rendre à sa table, il avait profité de l’absence de personnel dans le hall pour jeter un coup d’œil sur le livre des voyageurs. Il lui restait maintenant à mettre des visages sur les noms que sa mémoire venait d’enregistrer.

Un couple fit son entrée et s’installa. Elle, encore très jeune, presque une enfant, paraissait désorientée par le cadre de l’auberge, comme si le décor cossu l’indisposait, alors que tout dans son maintien, ses gestes, les modulations de sa voix, trahissait une origine sinon aristocratique, du moins de bonne famille. Même son physique donnait cette impression : aspect fragile, gracile, plus fait de distinction que de réelle joliesse, visage mêlant la noblesse et le dédain, regard candide, d’un bleu pur, qui devait cependant facilement se buter. Peut-être s’ennuyait-elle déjà avec son compagnon… Il nota qu’aussitôt assise, ses yeux s’étaient faits complaisants pour la nuit offerte à travers les baies, que sa bouche avait dessiné une sorte de pli d’abandon las et consenti, que ses longs doigts avaient agacé le porte-couteau. Des petits riens, sans doute, mais de ces insignifiances révélatrices de l’âme dont l’homme qui lui faisait face, la quarantaine avantageuse, semblait ne pas s’apercevoir.

Le regard de Monsieur Coureau s’attarda un instant sur celui-ci. Très brun, de taille moyenne, les jambes longues, le buste court, il eût été sans agrément sans un visage acéré, encore jeune, que l’on eût dit sculpté par quelque artiste de la Renaissance italienne : dessin viril des traits ; mais non sans finesse, des cheveux souples, un nez aquilin, des lèvres expressives, lèvres d’orateur peut-être. En revanche, le regard fuyant indisposait.

Alors que l’on servait le hors-d’œuvre à Étienne Coureau entrèrent deux jeunes femmes qu’il n’eut aucune peine à identifier : Maëlle Wiener et Anne-Flore de Kermeur. Il chercha à deviner qui était qui tandis qu’elles prenaient place un peu à l’écart. Son œil était soudainement devenu celui d’un connaisseur, qui s’allume, serpente autour d’un visage, revient ensuite aux mêmes points. Tout en mangeant, il ne pouvait s’empêcher de trouver plus qu’étrange le couple formé par ces deux jolies femmes encore aux aurores de l’existence, quoiqu’il pût s’agir de deux camarades d’école se retrouvant après une longue séparation pour partir à l’aventure.

Mais il sentait sourdre une certaine tension entre elles qui l’impressionna défavorablement, un peu comme si toutes deux jouaient la comédie afin de donner le change à un public imaginaire, chacune dans son rôle : la blonde plutôt en retrait, secrète, et la brune de cette race qui s’empare des dés, monologue aisément avec un réel charme, se délivre dans les artifices du verbe et use de ceux-ci pour accroître une séduction latente, transformer un visage attractif, mais sans beauté régulière en des échanges lumineux entre les yeux d’un mauve profond, tour à tour brillants ou langoureux, et les plis tantôt rieurs, tantôt sarcastiques de la bouche, les inflexions des sourcils. Il n’ignorait pas que certains Bretons étaient très bruns, mais il voyait mal cette créature charmeuse répondre au patronyme de Kermeur. « Une chance sur deux ! » songea-t-il.

Son examen fut un instant distrait par l’entrée de la femme de lettres. L’ayant déjà entrevue et ayant eu ainsi le loisir de se faire d’elle une opinion succincte, il commença à détailler discrètement celle qu’il avait baptisé Anne-Flore de Kermeur, étonné au premier abord par cette jeunesse d’aspect intact, ces cheveux où se mêlaient subtilement l’or et le blond vénitien, cette figure aux pommettes saillantes que soulignaient de petites fossettes, la blancheur d’une peau d’albâtre parsemée de minuscules taches de rousseur, un regard d’un gris métallique, et tant d’assurance naturelle, d’aisance envers les choses de la vie…

« Si on ajoute à tout cela une taille souple, déliée, on ne sera pas éloigné d’une presque parfaite esquisse de La Femme, songeait Étienne Coureau. Dommage, pourtant, qu’elle n’ait pas le charme de sa compagne… Charme et beauté seraient-ils donc vraiment inconciliables ? Mais… qu’est-ce que cela ? »

Soudainement, Mademoiselle de Kermeur s’était fermée comme un étau, et il lut sur son visage une expression de dureté mêlée de lassitude. Deux rides légères bridaient la bouche comme un mors, le regard était devenu celui d’une femme prématurément vieillie. Comme si quelque chose d’étrange venait de se produire, le silence s’était fait dans la salle, plus personne ne conversait, il semblait que chacun des convives se mettait en attente d’un événement à venir. Quelqu’un fit choir un couvert.

L’entrée d’un serveur dissipa cette gêne. Il se dirigea vers la table où l’homme et la toute jeune femme avaient pris place, ramassa un objet, tira un peu la nappe et repartit vers la cuisine.

III.

Bien qu’il fût seulement près de la demie de neuf heures, le salon de l’hôtel était désert. La société, visiblement, était allée se coucher tôt. Seul Étienne tenait un journal de Paris, lisant distraitement, entremêlant dans une sorte de somnolence la matière des articles et les observations faites lors du dîner.

Monsieur Lepenner, constatant la solitude de son client et ayant expédié sa femme dans leurs appartements, n’hésita pas à aller s’asseoir auprès de lui et à le régaler d’un verre de lambig1 de production locale. Étienne Coureau le laissa parler de choses et d’autres, sentant son interlocuteur dévoré par la curiosité. Enfin, celui-ci se décida :

— Alors, comme ça, vous êtes journaliste ?

— En effet.

L’hôtelier ne se laissa pas décourager par la sécheresse voulue de la réponse :

— Notre région intéresse la presse de la capitale, maintenant ?

— Eh ! Pourquoi pas ?

— Vous êtes là à cause de ce qui est arrivé au Goéland ?

— On ne peut rien vous cacher… Dites-moi, si nous rebuvions un verre, cette fois à mes frais, et que vous me confiiez ce que vous pensez de cette drôle d’histoire ?

IV.

Hardiment manœuvré, le Narval rentrait au port sous l’œil d’abord amusé puis admiratif de quelques vieux pêcheurs qui tiraient sur leurs bouffardes, assis sur des bittes d’amarrage.

— Ben… Ell’ s’débrouillent joliment, c’te d’moiselles ! éructa un homme tout courbé, au visage buriné, résumant ainsi l’opinion générale.

Effectivement, le Narval, un cotre de quatorze mètres d’aspect élancé, paraissait difficilement manœuvrable par deux personnes tant on devinait en lui un pur-sang des mers, mais Maëlle et Anne-Flore semblaient rompues au domptage de la bête. Le voilier vint se ranger doucement le long du quai. Mademoiselle de Kermeur, le grelin d’amarrage à la main, sauta sur l’embarcadère, attacha le navire puis revint aider son amie à serrer les voiles, avec un air à la fois amusé et agacé de l’attention dont toutes deux faisaient l’objet, bien qu’elle pressentît que ces marins ayant l’océan au plus profond d’eux-mêmes admiraient l’élégance du bateau et se surprenaient à éprouver un secret plaisir à contempler d’aussi élégantes jeunes femmes se révéler bonnes praticiennes des choses de la navigation. Un peu de jalousie nostalgique se mêlait à ces réflexions, une sorte de mélancolie de la part des plus vieux, faite de souvenirs de départs dans la nuit, de fatigues, d’odeurs de varech et de sel, d’égaiements subits, d’appels et d’interjections.

Toutefois, une question précise taraudait l’esprit des observateurs : pour quel motif ces deux jeunes dames venaient-elles s’adonner aux joies de la voile dans cet endroit oublié, en cette saison désagréable ?

V.

— Que surveilles-tu ainsi ?

La voix claire et posée de sa femme surprit Brice d’Heudicourt. Il se détourna de l’appui de la fenêtre ouverte.

— Je regardais nos voisines ramener leur voilier à quai… une jolie embarcation…

Sibylle s’approcha de lui contempla le paysage, puis posa une main sur l’épaule de son mari :

— Si nous sympathisions, peut-être pourraient-elles nous inviter à bord ?

— Cela est hors de question.

La dureté du ton désempara la jeune femme.

— Mais enfin, risqua-t-elle timidement, tu es bon marin, et…

Monsieur d’Heudicourt la coupa :

— Ne parlons plus de cela, veux-tu ? Je ne pense pas que ces deux amies soient pour toi des personnes fréquentables. »

Renonçant à lutter, Sibylle regarda le jour descendre, se sentant comme imprégnée d’une curieuse sensation toute nouvelle, un peu comme si un signal de danger venait de se mettre à clignoter dans son esprit.

VI.

Étienne Coureau rentra à l’hôtel brisé de fatigue. Aussitôt, le maître des lieux qui, visiblement, l’avait pris en amitié lui offrit un remontant au bar.

Ce geste d’estime détendit l’atmosphère de la salle : si Monsieur Hervé Lepenner, une personnalité de Plouarguen, premier adjoint au maire, semblait ainsi priser un journaliste, de surcroît étranger, c’est qu’il convenait de ne point trop s’en méfier. De plus, la sympathie naturelle qui émanait de cet homme au visage avenant poussait les gens vers lui, chose précieuse dans son métier et dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Dès qu’il fut installé, l’aubergiste vint s’asseoir en face de lui : « Vous avez pu rencontrer la famille des disparus ? »

— Oui, je vous remercie, grâce à votre petit mot d’introduction. Mais cela ne m’a pas été d’une réelle utilité. Ces braves gens n’ont pu orienter mes recherches dans un sens bien défini.

— Dommage pour vous que les Kerouer soient partis en campagne. Comme ce sont eux qui ont retrouvé le Goéland vide et dérivant, ils auraient peut-être pu vous aider. À propos, vous avez été voir le bateau ?

— Pas eu le temps. J’irai demain.

— Il est amarré au bout de la jetée. Vous ne pourrez pas vous tromper : il a été fraîchement repeint cet hiver, ajouta l’hôtelier, navré.

Rejeté au bout du musoir 2 , comme un pestiféré…

Pendant qu’ils parlaient, un vieux marin mal rasé, à la casquette enfoncée jusqu’aux yeux, s’était approché d’eux.

— L’Goéland, c’est qu’le premier d’une série ! éructa-t-il à la cantonade.

Les autres le rabrouèrent :

— Tais-toi donc, Henri !

— Ça fait trente ans qu’tu prophétises ça !

— Corbeau d’malheur !

Mais le vieux tenait à son idée :

— Et en 1881, c’était-y des menteries ? Mon père l’disait bien : ce qui est arrivé reviendra !

— Oh, Henri, la ferme avec ta boite à proverbes !

Étienne intervint avec calme :

— Que s’est-il passé, en 1881 ?

L’ancien pêcheur prit une chaise et s’assit en face de lui, pointant sa pipe vers le visage du journaliste. Devant l’inévitable, les autres consommateurs reprirent leurs conversations.

— Vous m’offrez un ver’ d’vin ? demanda le vieil homme. Coureau adressa un signe au patron qui alla chercher deux verres et une carafe.

— Alors ?...

Le vieux ne répondit pas tout de suite, buvant lentement les premières gorgées du liquide acidulé. Puis, d’une voix sourde, comme de peur d’être entendu, il commença son récit.

— C’était au printemps de 1881 qu’disparut la première barque d’pêche. Deux jours après, on la r’trouva en train de dériver au large. Vide. On a jamais pu savoir c’qu’était arrivé à ses occupants. Deux marins, des bons. Comme si les poissons les avaient bouffés. Puis, c’fut l’tour de l’Aurore, un p’tit chalutier. L’était parti fin mars, on l’retrouva au milieu d’avril, vide, lui aussi, sans traces de chocs. Y avait trois gars à bord, j’mais r’vus, évaporés !

— N’auraient-ils pas pu être happés par une lame ?

— Ben sûr qu’non ! La mer, elle avait été belle tout l’printemps, c’t’année là. Comme en ce moment, tiens ! Puis, c’fut un p’tit jeune qu’était allé pêcher un après-midi. L’surlendemain, on r’trouva sa barque échouée à la pointe du Noz, intacte. Mais on r’vit jamais l’gars Corentin… L’Diable d’vait avoir son content, car y’a plus eu d’disparitions…

— Le Diable ? demanda Étienne, surpris.

— Vous connaissez point l’trou du Diable ?

Le journaliste avoua son ignorance. Le marin se pencha un peu plus vers lui et baissa encore la voix :

— On dit que l’Démon, y creuse un trou dans la mer sur l’passage d’certains navires pour avoir les âmes d’leurs pilotes. Y rend les bateaux, j’mais les hommes, j’mais… Vous verrez que l’vieil Henri a raison : y’aura « 'cor d’aut' disparitions…

Il lampa le fond de son verre puis se leva sans autre forme de procès et sortit, sous l’œil vaguement réprobateur des autres clients. L’aubergiste s’approcha d’Étienne : « Ne croyez pas ses racontars. C’est un vieux fou qui n’a plus toute sa tête… »

Ce n’était pas tout à fait l’avis du journaliste qui, au contraire, avait la très ferme intention d’approfondir la question.

VII.

Après le souper, dont l’atmosphère avait été moins compassée, tendue, que la veille, Madame Wiener était aussitôt montée se reposer, abandonnant Anne-Flore à une conversation languissante avec cet homme que, sans savoir pourquoi, elle n’appréciait guère, ce journaliste dont, pour elle, la présence se parait désagréablement de vagues relents d’enquête policière qui l’impressionnaient inexplicablement.

L’appartement qu’occupaient les deux amies, seules au second étage de la maison, se composait d’un petit salon et de deux chambres flanquées l’une d’une toilette et l’autre d’une grande salle d’eau. Disposées de chaque côté du salon, ces deux pièces étaient de belles proportions, Mademoiselle de Kermeur occupant la plus vaste si ce n’est la plus confortable.

Maëlle reposait allongée sur le dos, la tête à peine éclairée par des rais de lune qui fouillaient la chambre au gré des nuages poussés par la brise qui parfois obscurcissaient totalement la pièce, la parant d’un noir d’abandon avant que ne reviennent les faisceaux blanchâtres venant