Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Encre Rouge

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Pour

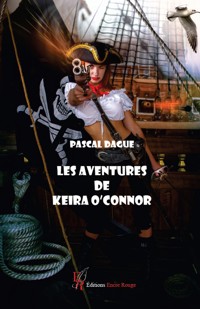

Pascal Dague, la piraterie a vu l’implication d’hommes et de femmes de nombreuses nationalités, au cours des siècles. Cependant, l’un des groupes les plus importants de l’époque médiévale et du début de l’ère moderne a été celui des pirates français, qui terrorisaient l’Atlantique, les Caraïbes et l’océan Indien… Certes, il est difficile de reconstituer l’histoire de la piraterie, tant ses adeptes ont été nombreux et dispersés à travers les âges. Cela étant, pour l’auteur, une chose est sûre : la piraterie marque le triomphe du grand banditisme maritime, aussi sûrement que les araignées abondent dans les recoins ou les fissures, en bref, des coins où guetter, surprendre, attaquer ou s’enfuir… Les routes de commerce ont vu passer de plus en plus de navires chargés d’or, de sucre, de tabac, d’esclaves et d’épices. Et il va sans dire que ces cibles ont attiré bien des convoitises.

Pascal Dague vous propose aussi de parcourir certains portraits de ces personnages qui ont marqué les annales des crimes en mer.

Il aura suffi d’un siècle, entre 1650 et 1715, pour voir naître et s’éteindre l’âge d’or de la piraterie, et avec lui, tous les rêves de grandeur d’une armée de renégats.

À PROPOS DE L'AUTEUR

La « plume » de

Pascal Dague, caresse le papier comme la feuille de rose excite par ordonnance la page blanche. Cela vous étonne ? D’aucuns pensent sûrement qu’il fut un homme insensible et froid, l’auteur est tout le contraire… Pour preuve le prix d’Excellence reçu en octobre 2020 par Bibliotheca Universalis et Horizon Littéraire Contemporain, dû au chantre d’amour de ses textes. Depuis plus de quarante ans,

Pascal Dague cultive cette dichotomie entre la raison et la passion dans le seul but de découvrir la vérité ; de tout homme qui se cherche. Et revendique que quelque part, l’écrivain est un flic, un flic sentimental qui traque l’information jusqu’à satisfaire sa curiosité. Rien n’est simple, rien n’est écrit d’avance, la liberté se sculpte avec le temps. Faut-il encore le prendre pour lui donner toute son importance.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Pascal DAGUE

LA PIRATERIE

&

Chers amis, chères amies, une fois n’est pas coutume, je vais commencer mon livre par un petit coup de gueule sur la « pollution » qui affecte les écosystèmes marins : les océans sont si vastes et si profonds que, jusqu'à une date relativement récente, on pensait que les effets des déchets et des produits chimiques déversés par l'homme seraient négligeables… Aujourd'hui, il suffit d'observer ce qui se passe réellement, pour constater que cette « politique d’aveuglement » précoce a placé un écosystème océanique, autrefois florissant, au bord de l'effondrement.

Qui règne sur la haute mer ? Des pirates et des créatures inconnues… La haute mer constitue, assurément, un vaste espace loin des hommes et de toute gouvernance. Chaque pays côtier possède une zone économique exclusive (ZEE), qui lui permet d’exercer son contrôle et ses droits sur une bande de mer qui s’étend jusqu’à 200 milles marins (370.800 km) de ses côtes. Les espaces maritimes qui s’étendent au-delà des ZEE sont les eaux internationales, qui représentent plus des deux tiers des océans de la planète. Bien que les humains ne voient que rarement ces eaux inhabitées, celles-ci regorgent de vie. Plus de 10 millions d’espèces vivent en haute mer et des millions de créatures mystérieuses inconnues habitent ses profondeurs. Un nouveau traité des Nations unies, finalisé au mois de mars 2023, vise à gouverner l’ingouvernable : grâce à lui, les pays du monde pourraient s’allier pour protéger collectivement une bande d’océans couvrant la moitié de la surface de la Terre. La haute mer est remplie de volcans sous-marins et d’espèces encore secrètes… De nos jours, traversée par des pirates et des hors-la-loi, dans cet espace immense et unique en son genre.

Selon Interpol, contrairement aux représentations hollywoodien-nes à base de supplices de la planche et de combats d’épées, la piraterie moderne repose principalement sur des vols à main armée ou des enlèvements contre rançon. Les pirates du monde entier perçoivent des millions d’euros en rançons chaque année et, bien que ce soit plus rare, s’adonnent également au détournement de navires. Aujourd’hui, plus de 90% des produits que nous fabriquons et vendons sont transportés par voie maritime, et la piraterie concerne aussi bien les espaces situés près des côtes que la haute mer. En 2020, 195 incidents de piraterie maritime ont été signalés au Bureau maritime international. Les pirates ne sont toutefois pas les seuls criminels présents en haute mer. Ces eaux abritent du trafic de drogue et d’êtres humains, des produits chimiques et d’autres types de déchets y sont déversés illégalement, et des poissons sont sortis de l’eau malgré les nombreuses réglementations. Certaines des personnes qui enfreignent les lois en haute mer le font cependant avec des objectifs plus altruistes. L’association néerlandaise à but non lucratif Women on Waves fournit par exemple des services d’avortement à des femmes vivant dans des pays où cette procédure est interdite.

Les profondeurs regorgent de mystères.

Des chaînes de montagnes sous-marines, des fosses profondes, des canyons et des sources hydrothermales décorent les grands fonds marins et abritent des poissons, des baleines, des tortues et des coraux. Si les scientifiques savent que de nombreuses espèces vivent ou migrent en haute mer, la vie dont elle regorge demeure en grande partie un mystère. On estime que 500.000 à 10 millions d’espèces inconnues des humains vivent dans nos océans. Seule une infime partie de la haute mer a été étudiée, et il y a fort à parier que les plus grands mystères de la science se cachent dans les habitats les plus difficiles à atteindre. Les coraux d’eau profonde y sont par exemple très répandus, dont un corail vieux de 8.500 ans, qui est le plus vieil organisme vivant connu sur Terre. Certaines des espèces qui nous sont encore inconnues sont dotées de propriétés médicinales. Des composés trouvés dans des éponges d’eau profonde font actuellement l’objet de tests visant à déterminer leur efficacité dans la lutte contre le cancer et plusieurs maladies chroniques. À l’heure actuelle, moins de 1% de la haute mer est protégé. Le nouveau traité des Nations unies permet aux pays de créer collectivement des aires marines protégées (AMP), qui pourraient contribuer à conserver des zones de la haute mer en les protégeant des dégâts causés par la surpêche et les couloirs maritimes.

Le grand débat de la pêche en haute mer.

La pêche est parfois décrite comme l’un des emplois les plus dangereux au monde, et sa potentielle autorisation en haute mer fait l’objet d’un vif débat. Une étude publiée en 2018 a démontré que 54% des activités de pêche en haute mer ne seraient pas rentables sans l’aide des subventions gouvernementales. Environ 3.600 navires pêchent aujourd’hui en haute mer, ce qui ne représente que 6% de l’ensemble des activités de pêche. Malgré cela, cette industrie a un impact disproportionné sur l’environnement et les droits humains. Une méthode très utilisée en haute mer est celle du chalutage de fond, qui consiste à jeter d’immenses filets qui ramassent tout sur leur passage : des poissons, mais aussi des récifs coralliens et des animaux marins rares ou menacés. Certains pays, comme la Chine, utilisent la haute mer pour compenser le manque de poissons dans leurs propres eaux. Les scientifiques estiment qu’environ 70% des poissons des eaux nationales passent une partie de leur vie en haute mer et, selon une étude publiée en 2015, si la haute mer était strictement fermée à la pêche, d'importantes populations pourraient commencer à déborder sur les territoires nationaux, et ainsi augmenter les stocks de poissons au sein des ZEE. La pêche commerciale dans les eaux territoriales pourrait ainsi connaître une augmentation de 18%.

De nombreux crimes sont dissimulés loin des côtes.

À des milliers de kilomètres de la terre ferme, la haute mer est utilisée pour dissimuler des crimes tels que le travail forcé, mais aussi des meurtres. Une enquête du New York Times publiée en 2015 a exposé des histoires de violence, d’asservissement, de punitions sévères, ou bien pires, que subissent des travailleurs manipulés ou forcés à travailler à bord de bateaux de pêche, où ils sont parfois détenus pendant des années. Ces bateaux stationnent en haute mer pendant des mois, voire des années. D’autres navires viennent leur faire des livraisons (nourriture, eau, et cetera) et ramasser le poisson pêché, leur permettant ainsi d’échapper à toute surveillance. Selon une autre enquête publiée en 2019 par l’Associated Press, un grand nombre des poissons capturés par des travailleurs esclaves finissent par être consommés dans des pays comme les États-Unis. Des groupes militants et les forces de l’ordre ont commencé à utiliser des satellites pour surveiller les navires en haute mer à la recherche de comportements suspects correspondant à des pratiques de travail forcé.

En 50 ans, les populations de poissons migrateurs ont décliné de 78%.

Les poissons migrateurs d’eau douce font partie des espèces les plus menacées de la planète, selon un nouveau rapport publié par une coalition d’organisations à vocation environnementale. Cette étude, unique en son genre, montre que la population de poissons migrateurs d’eau douce a baissé de 78% entre 1970 et 2016 ; un taux remarquablement élevé. « On pense que les poissons migrateurs courent un danger encore plus grand », s’alarme Stefanie Deinet, auteure principale du rapport et chercheuse à la Société zoologique de Londres. « En ajoutant les données manquantes des régions tropicales où la perte d’habitat, la surexploitation et le changement climatique augmentent considérablement, le déclin risque d’être beaucoup plus important que prévu ». Publiée sur le site de la World Fish Migration Foundation, une organisation à but non lucratif, l’étude s’appuie sur l’indice planète vivante (The Living Planet Index) un indicateur d’état de la diversité biologique mondiale, géré par la Société zoologique de Londres et le World Wildlife Fund for Nature. Il montre que l’Europe est la région la plus touchée avec un déclin de 93% des populations de poissons migrateurs au cours des cinq dernières décennies, suivie de l’Amérique latine et des Caraïbes avec une baisse considérable de 84%.

Un long périple.

Près de la moitié des 30.000 espèces de poissons vivent en eau douce et nombre d’entre elles – sans doute même la majorité – migrent entre les habitats de reproduction et d’alimentation. Certaines espèces, comme le saumon, migrent de la mer vers les fleuves pour frayer. D’autres, comme l’Anguilla angilla mûrissent dans l’eau douce, mais se reproduisent dans l’océan. D’autres encore comme les poissons-potamodrome se déplacent strictement en eau douce d’un bout à l’autre. Parmi ces poissons figure le Brachyplatystoma rousseauxii qui fait un long périple, des Andes à l’embouchure de l’Amazone, parcourant une distance de plus de 11.500 kilomètres. En migrant, les poissons remplissent nombre de fonctions au sein de l’écosystème, y compris le transport de nutriments essentiels et de larves d’un endroit à un autre. De même, les migrations assurent la subsistance des êtres humains. « Les poissons migrateurs sont d’une importance primordiale à la fois pour les économies et les écosystèmes. Pourtant, ils sont trop souvent négligés », explique Herman Wanningen, écologiste aquatique et directeur de création à la World Fish Migration Foundation à Groningen aux Pays-Bas.

Selon le rapport, la plus grande menace qui pèse sur les poissons migrateurs est la dégradation, l’altération et la perte d’habitat. De même, les barrages et autres barrières fluviales empêchent les poissons d’atteindre leurs zones de reproduction ou d’alimentation et perturbent ainsi leur cycle de vie. Une étude publiée en 2022 montre que seul le tiers des grands fleuves du monde sont toujours en écoulement libre. Ceci explique pourquoi l’Europe, qui compte peu de grands fleuves sans barrages, est le théâtre d’une baisse aussi importante. Les grands poissons migrateurs comme les esturgeons ont diminué de plus de 90% depuis 1970 – le déclin le plus important parmi les 250 espèces sur lesquelles se penche le rapport. Au moins une des six espèces d’esturgeons qui nagent dans le Danube aurait complètement disparu. Les autres figurent en majorité sur la liste des espèces en voie d’extinction. Le saviez-vous : Le poisson-spatule chinois est désormais une espèce éteinte… Les espèces envahissantes, les maladies, la pollution et la surpêche mettent également en péril la survie des poissons migrateurs. Les chercheurs mettent également en garde contre les répercussions du changement climatique. En Australie, les feux de brousse de 2019-2020 ont déversé une grande quantité de cendres dans les cours d’eau, tuant un grand nombre de poissons. En 2022, près de trois millions de poissons ont péri à la suite de l’assèchement de la rivière Darling. « Ces réseaux hydrographiques sont déjà surdéveloppés. Si on ajoute à cela le réchauffement climatique, on aura un sacré problème », dit Lee Baumgartner, écologiste spécialisé en poissons d’eau douce à l’université Charles Sturt à Albury en Australie, qui a pris part à l’étude.

Poissons géants.

Contrairement à l’Europe, l’étude a montré une baisse moins spectaculaire des populations de poissons migrateurs en Amérique du Nord – 26% depuis 1970. Cependant, les chercheurs notent que la plupart des dégâts y ont été faits avant cette période. Les données sont beaucoup trop limitées en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie pour pouvoir établir une tendance fiable. « On n’a que très peu d’informations sur les poissons migrateurs par rapport aux oiseaux migrateurs par exemple », précise Wanningen. « Difficile de savoir vraiment ce qu'il se passe sous la surface de l’eau ». Selon Zeb Hogan, ichtyologiste à l’université du Nevada à Reno et co-auteur de l’étude, le déclin des poissons migrateurs en Asie serait nettement plus important que signalé dans le rapport. Il donne l’exemple du Mékong, un fleuve qui traverse six pays d’Asie du Sud-Est et abrite certaines des plus grandes espèces de poissons d’eau douce du monde. La plupart sont de grands migrateurs, particulièrement vulnérables aux barrages et à la surpêche. « En raison de l’absence de données concluantes, ces poissons ont été exclus de l’étude. Leur déclin demeure cependant très alarmant », détaille Hogan qui, en plus d’être explorateur pour National Geographic, dirige « Wonders of the Mekong », un projet de recherche financé par l’USAID. Une étude publiée en février 2022, dans la revue Water montre qu’une grande partie des espèces géantes de poissons migrateurs du Mékong a disparu. Le Pangasianodon gigas qui peut peser jusqu’à 300 kilos est en voie d’extinction. Sur une note plus optimiste, le rapport montre que lorsque les poissons migrateurs ne font face à aucune menace, leurs populations augmentent souvent. De plus, les espèces qui ont fait l’objet d’une intervention humaine à des fins de conservation, comme les restrictions de pêche, l’élimination des barrages ou les protections juridiques, ont nettement moins diminué que les espèces qui n’ont bénéficié d’aucune aide. Le rapport plaide en faveur d’un plan de rétablissement d’urgence qui favoriserait l’écoulement plus libre des rivières, améliorerait la connectivité des fleuves et autres cours d’eau, réduirait la pollution et la surpêche et protègerait les zones humides. Il incite également à un meilleur suivi scientifique des espèces, à des campagnes pour sensibiliser l’opinion publique et insiste sur la nécessité de protéger les animaux d’eau douce et à la mise en place de solutions de rechange durables aux barrages hydroélectriques. « Sauver les poissons migrateurs ne nécessite pas forcément de gros investissements financiers, mais plutôt un changement au niveau des pratiques actuelles », indique Baumgartner. « On espère que ce rapport poussera les gouvernements et les décideurs à prendre les mesures nécessaires avant qu’il ne soit trop tard ».

Une valeur écologique inestimable.

La vie marine, comme le plancton et les algues, est responsable de l’absorption de grandes quantités de dioxyde de carbone en haute mer. Selon un rapport publié en 2014, elle permettrait de retirer 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone présent l’atmosphère chaque année. Selon ce même rapport, les hautes mers extraient une telle quantité de carbone de l’air que sa valeur est estimée à 138 milliards d’euros. Ce carbone étant absorbé par les plantes et les animaux qui le stockent dans leur corps ou le transfert dans les profondeurs, certains scientifiques pensent tout comme moi, que toute pêche en haute mer devrait être interdite ! À l'avenir, encourager le recyclage et la réutilisation peut réduire la pollution plastique. L'atténuation des lumières inutiles la nuit peut limiter la pollution lumineuse. Et le fait d'encourager l'utilisation responsable des produits chimiques par le biais des actions des consommateurs et des politiques peut protéger l'environnement sur Terre comme dans la mer.

Les pirates des XVIIe et XVIIIe siècles sont passés à la postérité comme étant des criminels redoutables qui ont semé la terreur sur les mers pendant des décennies. Leurs histoires de trésors cachés, de batailles épiques et de bravoure ont captivé l'imagination populaire. Pourtant, derrière la légende, se cache une histoire plus complexe, qui a souvent impliqué politique, commerce et rivalités entre grandes puissances européennes…

***

Quand on dit « pirate », on imagine des hommes grisonnants avec un cache-œil, un perroquet sur l’épaule et une carte au trésor sous le bras. On imagine des boucaniers forçant leurs victimes à marcher sur la planche en brandissant leur fameux drapeau de pirates à tête de mort. Mais, en réalité, bon nombre de ces clichés sont faux. Les pirates existent depuis presque aussi longtemps que les hommes naviguent sur les eaux du monde, et ils existent encore aujourd’hui. La manière dont ils ont été dépeints dans la culture populaire à travers le temps est souvent trompeuse : mais d’où viennent ces fausses interprétations ?

Le style vestimentaire des pirates.

Le pirate est généralement représenté avec des tenues colorées. Il peut porter une chemise ample avec un bandana autour de la tête, un foulard autour de la taille, un pantalon déchiré et des bottes en lambeaux, comme le capitaine Jack Sparrow de la série de films Pirates des Caraïbes. Il peut aussi être un peu guindé, comme Stede Bonnet, le « pirate gentleman » de la série américaine Our Flag Means Death sortie en 2022. Malheureusement, ces styles que nous connaissons bien ne correspondent pas à la réalité. Cette ostentation vient principalement des travaux de l’artiste américain Howard Pyle, qui s’inspirait du style des bandits espagnols de la fin du XIXe siècle… Au XVIIIe siècle, les marins, y compris les pirates, portaient des pantalons amples coupés au genou et des vestes qui descendaient jusqu’aux cuisses. Les prothèses sont un autre trait commun attribué aux pirates. Bien sûr, certains d’entre eux avaient réellement une jambe de bois ou un crochet en guise de main, mais ce n’était très probablement pas la norme. Le plus souvent, les amputations en mer étaient synonymes d’une mort assurée. Même si les navires transportaient des coffres de médicaments et qu’un membre de l’équipage était souvent chargé de dispenser des soins médicaux, l’infection et la perte de sang pouvaient entraîner la mort. Et même si un pirate survivait à une amputation, sa capacité à se battre était limitée. Toutefois, perdre un membre n’impliquait pas nécessairement de ne pas pouvoir rester à bord du navire : la personne pouvait continuer à servir l’équipage en tant que cuisinier, par exemple.

Les trésors cachés.

Bien que le capitaine Kidd ait enterré son trésor, il s’agissait d’une exception rare pour les pirates. En général, ils dépensaient sans attendre leurs gains mal acquis en femmes et en alcool dans des repaires de pirates. Il était dangereux d’enterrer un trésor à cause des sables et des marées qui se déplaçaient, car ils pouvaient facilement le perdre. De plus, il y avait un manque de confiance évident, puisque d’autres pirates pouvaient retourner déterrer le trésor pour en profiter seuls. Par ailleurs, la plupart du temps, le butin collecté par les pirates n’était pas sous forme d’or ou d’argent. Il aurait été difficile de trouver un tel trésor. Le plus souvent, le butin était constitué de tous les biens ou marchandises que les pirates pouvaient trouver, notamment du bois, des fourrures, de la soie, du coton, des épices et des fournitures médicales. Ils faisaient également le plein d’articles pour effectuer les réparations nécessaires sur leurs navires, notamment des câbles, des gréements et des voiles.

Le code des pirates.

Il existe des preuves indiquant que de nombreux équipages de pirates adoptaient un code d’honneur ou des articles d’accords, principalement pour maintenir l’ordre à bord du navire. Ces codes traitaient de tous les sujets, de la répartition du butin à ce qui advenait des membres de l’équipage s’ils étaient blessés dans l’exercice de leurs fonctions, en passant par les punitions pour les mauvais comportements et le traitement des prisonniers. Certains de ces articles de pirates existent encore aujourd’hui : par exemple, le code de l’Anglais George Lowther et de son équipage prévoyait d’indemniser les personnes qui perdaient un membre au cours d’une bataille. Si un pirate violait le code, il était peu probable qu’il soit obligé de subir le « supplice de la planche ». Il existe peu, si ce n’est pas de preuves historiques attestant de cette pratique, largement tirée de la fiction, et notamment du film L’Île au trésor. Si les victimes étaient punies, c’était généralement par le biais du supplice de la cale : un sort encore plus affreux qui consistait à attacher une personne à une corde, à la jeter à l’eau, et à tirer la corde pour la faire passer d’un bout à l’autre du navire. Les victimes de ce châtiment mouraient soit par la noyade, soit en se vidant de leur sang à cause des blessures infligées par les coquillages accrochés sur la coque du navire contre laquelle elles étaient trainées. Les autres formes de punition allaient du jet par-dessus bord à l’abandon sur une île déserte, en passant par le fouet.

Les bateaux de pirates.

La plupart des pirates ne naviguaient pas sur des galions espagnols, ni même sur des frégates comme le Black Pearl du capitaine Jack Sparrow. Ils préféraient les petits navires, plus maniables, qui permettaient d’échapper facilement aux grands navires de guerre qui les poursuivaient. Aux XVIe et XVIIe siècles, les sloops étaient le choix favori des pirates : ils étaient rapides et avaient un faible tirant d’eau, ce qui leur permettait de s’échapper plus facilement dans des eaux peu profondes. Les goélettes, comme les sloops, étaient rapides, simples à manœuvrer et pouvaient facilement se cacher dans des estuaires en raison de leur faible tirant d’eau. De plus, en dépit du mythe populaire, la plupart des pirates n’arboraient pas le fameux Jolly Roger, ou pavillon noir : une tête de mort sur un drapeau noir. Certains hissaient un simple drapeau noir, indiquant que le pirate était prêt à faire des concessions, tandis qu’un drapeau rouge était synonyme de sang et de mort certaine. Le drapeau de Barbe noire représentait un squelette tenant une lance pointée vers un cœur en sang. Les équipages de pirates possédaient souvent les drapeaux de plusieurs nations différentes, de sorte qu’ils pouvaient hisser un drapeau particulier afin de signaler aux autres navires qu’ils étaient amis, puis hisser leur drapeau pirate une fois qu’ils étaient suffisamment proches pour les attaquer.

Les combats de pirates.

Un élément plutôt bien représenté par la culture populaire est que les pirates aimaient les armes polyvalentes. Les coutelas, des épées courtes à la lame légèrement incurvée, étaient efficaces pour se battre dans les espaces confinés d’un navire, mais aussi pour dépecer la viande. Les pirates aimaient également un certain pistolet connu sous le nom de tromblon, qui avait une bouche évasée distincte qui tirait de petites balles de plomb sur ses cibles. Les canons étaient également courants à bord des navires pirates : ils pouvaient être chargés de boulets chaînés (deux boulets de canon enchaînés l’un à l’autre), de mitrailles (petits boulets de canon) ou de boulets de canon classiques. Bien souvent, les cibles n’avaient aucune chance face à ces armes.

Si les livres, les films et la culture populaire ont pris des libertés avec les descriptions des pirates au fil du temps, ces pillards terrorisent les mers depuis plus de 2.000 ans, dépouillant leurs victimes et semant la peur dans les eaux du monde entier. Les pirates observés le plus récemment travaillent au large des côtes de la Somalie et de la Malaisie, et leur apparence est bien différente de celle de « l’âge d’or » des représentations de la piraterie. Mais une chose n’a pas changé : ils restent tout aussi intimidants.

***

La piraterie peut être définie comme « l’acte d’attaquer des navires dans le but de les voler », et celui qui participe à cet acte est simplement appelé un pirate. Aussi simple que cela puisse paraître en théorie, il existait en réalité différents « types » de pirates, comme en témoignent les différents noms donnés en anglais aux personnes impliquées dans le piratage : flibustiers et corsaires.

Qu’est-ce qu’un pirate ?

Le mot « pirate » tire son origine du mot grec peira qui signifie « tentative, procès ou attaque ». En effet, la piraterie existait déjà dans le monde antique, comme le prouvent par exemple les vies parallèles de Plutarque : Pompée. Dans ce travail, Plutarque a écrit sur les pirates qui ont causé beaucoup de problèmes à Rome en Méditerranée et sur la façon dont Pompéi les a maîtrisés. Le soi-disant âge d’or de la piraterie ne s’est toutefois produit que beaucoup plus tard, entre les années 1650 et la fin des années 1720, et c’est à peu près à cette époque que la sémantique de la piraterie s’est compliquée.

Comment un corsaire est-il différent d’un pirate ?

Le « type » de pirate le plus connu était peut-être le corsaire. En un sens, il s’agissait de mercenaires chargés par un État d’attaquer les navires ennemis. En d’autres termes, un corsaire était un pirate avec des papiers. Les corsaires existaient bien avant l’âge d’or de la piraterie. Par exemple, pendant la guerre anglo-espagnole de 1585 à 1604, des corsaires anglais tels que Sir Francis Drake ont pris pour cible les flottes de trésors espagnoles qui transportaient les richesses du Nouveau Monde en Espagne.

Bien que la guerre entre l’Espagne et l’Angleterre ait mis fin au corset, les cauchemars se poursuivirent en raison des conflits constants entre les puissances européennes. Par exemple, vers la fin du XVIIe siècle, des corsaires français de Dunkirk et de Saint-Malo ont activement perturbé le commerce maritime anglais, tandis que des corsaires anglais tels que Sir Henry Morgan opéraient contre les ennemis de l’Angleterre aux Antilles.

Alors que le terme « corsaire » s’appliquait à toute personne impliquée dans le corset, quelle que soit sa région géographique, le terme « flibustier » s’appliquait spécifiquement aux pirates opérant dans les Caraïbes. Ce terme est dérivé du boucan français, qui est le gril utilisé pour fumer la viande séchée qui était consommée à bord des navires, et qui faisait initialement référence aux chasseurs de gibier sauvage français qui vivaient dans l’ouest de l’Hispaniola au début du XVIIe siècle. Bien que les flibustiers se soutiennent en chassant le gibier, ils participent également au piratage quand ils en ont l’occasion. Les flibustiers se sont principalement battus contre les Espagnols, ce qui en faisait de précieux alliés des Anglais et des Français. Au cours du XVIIe siècle, les Français établirent une colonie à Tortuga, une île au large de la côte nord-ouest d’Hispaniola, et autorisèrent les flibustiers à l’utiliser comme base d’opérations contre les Espagnols. En outre, après la capture de la Jamaïque par les Anglais d’Espagne en 1655, les flibustiers obtiennent la permission d’utiliser l’île comme base. Les Espagnols ont réagi en exterminant le gibier sauvage sur les îles des boucaniers en espérant que cela les chasserait de la région. Le plan a toutefois échoué, car les flibustiers comptaient encore plus sur les raids espagnols pour survivre.

Quels sont les deux types de corsaires ?

Le terme « corsaire » dérive directement du corsaire français et tire son origine du mot latin cursus, qui signifie « voyage ou expédition ». Alternativement, il est plausible que le terme soit une mauvaise prononciation de l’arabe corsanni, qui signifie « pirate ». Historiquement, il existait deux types de corsaires, le premier étant les corsaires au service de la couronne française, le second, les serviteurs de l’Empire ottoman et les corsaires de Barbarie. On peut dire que le terme anglais corsair est plus communément associé à ce dernier et sera donc traité plus en détail.

Les corsaires barbares.

Comme les flibustiers, les corsaires de Barbarie avaient une sphère d’activité spécifique, à savoir la Méditerranée. Les corsaires de Barbarie ont établi leurs bases dans les grandes villes portuaires de la côte de Barbarie, notamment Tripoli, Tunis, Alger, Rabat et Sale. Ces villes faisaient initialement partie de l’Empire ottoman, mais sont devenues ses vassales lorsque les corsaires sont arrivés au pouvoir. De plus, ces États étaient capables d’agir de manière indépendante et étaient souvent hors du contrôle de l’Empire ottoman. Au début du XVIe siècle, les corsaires ont commencé à attaquer des villes côtières d’Europe occidentale et à perturber le commerce européen en Méditerranée. Les raids menés par les corsaires de Barbarie étaient destinés à capturer des esclaves chrétiens qui pourraient ensuite être vendus dans tout l’Empire ottoman. Les corsaires de Barbarie ont atteint leur apogée entre le début et le milieu du XVIIe siècle, après quoi les puissances européennes ont commencé à organiser les marines pour lutter ouvertement contre les corsaires. Néanmoins, les corsaires de Barbarie sont restés une force en Méditerranée jusqu’au XIXe siècle. La conquête d’Alger par les Français en 1830 marque la fin des corsaires de Barbarie.

***