17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

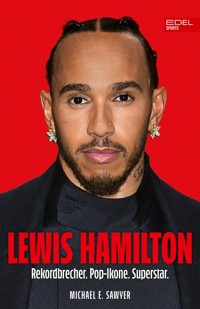

Kein Pilot in der an Rekorden reichen Geschichte der Formel 1 hält so viele Bestmarken wie Lewis Hamilton. Und kein Rennstall hat mehr Triumphe zu Buche stehen als Ferrari. Als Hamilton nach super erfolgreichen Jahren für Mercedes den "Roten" sein Jawort gab, elektrisierte diese Motorsport-Traumhochzeit nicht nur eingefleischte Ferrari-Fans, sondern alle "Petrolheads". In seiner großartigen Biografie schildert Autor Michael Sawyer eindrucksvoll, wie es dazu kommen konnte, dass der Sohn eines Einwanderers zum größten Formel-1-Piloten aller Zeiten aufsteigen konnte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Dieses Buch ist meinen Eltern, Theresa und Ernest Sawyer, gewidmet, die mir vorgelebt haben, den Sport zu lieben und – viel wichtiger noch – zu begreifen, dass es nicht Siege oder Niederlagen sind, die darüber entscheiden, ob jemand ein Held ist.

Für all die Kids da draußen, die das Unmögliche träumen …

Lewis Hamilton

INHALT

Einleitung

Väter und Söhne

Langsamer, Lewis, du bringst sie um

Fuck around and find out

Das technische Wettrüsten

Hallo, Welt

Das Einmaleins der Formel 1

Die Trophäe geht an den Vater

Nie so gut wie beim ersten Mal

Alle Kritiker lieben dich in New York …

Mehr Geld, mehr (potenzielle) Probleme

Alles geht in die Brüche

Drei Rennen

Das Unausgesprochene aussprechen

Der Grösste aller Zeiten?

Die mageren Jahre

Seb, Nico und Lewis

Die Weltmeisterjahre

Weltmeistertitel Nummer sieben

Ich bin kein Geschäftsmann, ich bin ein Geschäft, Mann!

Die Rennsaison 2021

Erhebe dich

Wieder magere Jahre

Es liegt nicht an dir, es liegt an mir …

Und dennoch erhebe ich mich

Dank

EINLEITUNG

Met Gala

13. September 2021

Metropolitan Museum of Art

New York

Lewis Hamilton erschien in einem für ihn entworfenen Maßanzug auf der Met Gala und sah großartig aus, wenn man bedenkt, dass er kurz zuvor an einem sonnigen Spätsommertag auf einer legendären Rennstrecke in Italien beinahe schwer verunglückt wäre. Es mag seltsam erscheinen, ein Buch über einen Formel-1-Fahrer aus Großbritannien mit einem in New York stattfindenden Fashion-Event zu beginnen, das für die Modewelt mittlerweile so bedeutend ist wie die Oscar-Verleihung für die Filmbranche. Wie alle Veranstaltungen dieser Art ist auch die Met Gala ein Tummelplatz für Prominente, Modeikonen und die internationale Schickeria. Jedes Jahr treffen sie sich dort, um vor den Kameras zu posen und sich über die neuesten Trends zu informieren. 2020 war die Veranstaltung wegen der Coronapandemie ausgefallen und 2021 vom ersten Montag im Mai auf den 13. September verlegt worden. Wegen der Infektionsschutzmaßnahmen fiel sie kleiner aus als üblich, aber die Welt hatte sich inzwischen daran gewöhnt, und die Show musste schließlich weitergehen.

Dass Lewis Hamilton am Tag zuvor noch in Italien gewesen war, wird innerhalb der illustren Gästeschar, für die die Einschränkungen im kommerziellen Flugverkehr kaum eine Rolle gespielt haben dürften, kein Alleinstellungsmerkmal gewesen sein. Dass er sonntags gearbeitet hatte, mag schon etwas ungewöhnlicher gewesen sein, allerdings arbeiten viele ehrgeizige Menschen auch am Wochenende. Dass seine Aufgabe an jenem Sonntag darin bestanden hatte, sein Formel-1-Auto mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 270 km/h über die Rennstrecke in Monza zu jagen, hatte er mit nur neunzehn anderen Menschen auf der Welt gemein. Auf der Veranstaltung im Metropolitan Museum of Art war Lewis Hamilton allerdings der Einzige, der am Tag zuvor in Ausübung seines Berufs fast ums Leben gekommen wäre.

Der Formula 1 Heineken Grand Prix Premio d’Italia fand auf dem Autodromo Nazionale di Monza statt. Das Zauberwort »Monza« allein reicht schon aus, um Formel-1-Fans dazu zu bringen, über ihre Lieblingsrennen ins Schwärmen zu geraten oder die unglaublichen Geschwindigkeiten, die Autos auf dieser berühmten Strecke erzielen können. So brachte es Antonio Pizzonias Williams im Jahr 2004 am Ende der Start-und-Ziel-Geraden auf 369,9 km/h, was bis heute den Rekord darstellt. Nur um dieses Tempo in ein Verhältnis zu setzen: Mit 370 km/h könnte man die rund 150 Kilometer auf der 95 South Interstate von Manhattan nach Philadelphia in weniger als 25 Minuten bewältigen.

Hamilton befand sich gerade mitten in einer Saison, die große Auswirkungen auf den gesamten Rennsport haben sollte. 2020 hatte er seinen siebten Weltmeistertitel gewonnen, und er war mit dem festen Ziel in die Saison 2021 gegangen, der erste Fahrer zu sein, der auch ein achtes Mal Weltmeister wird. Für seinen ärgsten Rivalen, den Red-Bull-Racing-Piloten Max Verstappen, ging es hingegen darum, seinen ersten Titel zu gewinnen. Nach dem Sieg bei seinem Heimrennen in Zandvoort eine Woche zuvor lag das holländische Wunderkind drei WM-Punkte vor Lewis, als er nach Monza kam. Nachdem beide keine besonders guten, sprich zu lange erste Boxenstopps eingelegt hatten, lagen die zwei Meisterschaftsrivalen nach 22 der insgesamt zu fahrenden 53 Runden gleichauf. Seite an Seite rasten sie auf Kurve 1 zu, und dann wurde es übel. Verstappen weigerte sich, Hamilton die Kurve zu überlassen, obwohl dieser eindeutig auf der Ideallinie fuhr, mit der man am schnellsten durch eine Kurve kommt. Verstappen fuhr bei dieser Aktion innen über einen Curb, touchierte Hamilton, wurde in die Luft gehoben und landete schließlich auf Hamiltons Auto.

Wäre nicht erst kurz zuvor das Halo-System eingeführt worden, ein Sicherheitsbügel, der den Kopf der Fahrer schützt, hätte Hamilton diesen sonnigen Nachmittag womöglich nicht überlebt. Auch Verstappens weiteres Verhalten während dieses Zwischenfalls trug nicht dazu bei, die Beziehung zwischen den beiden Fahrern zu verbessern. Er gab Gas, wodurch sich das Rad gefährlich nah neben Hamiltons Kopf drehte. Und nachdem er sein Auto verlassen hatte, machte er sich nicht die Mühe nachzusehen, ob Hamilton noch lebte. Stattdessen hörte man ihn über den Teamfunk fluchen: »Das hast du davon, wenn du keinen Platz machst, ****!«1 Mit welchem Schimpfwort Verstappen hier am Funk Hamilton bedachte, wird man aufgrund der Zensur niemals erfahren. Allerdings war der Niederländer in der Vergangenheit bereits mehrfach durch rassistischen und behindertenfeindlichen Sprachgebrauch aufgefallen, was von der FIA, dem Motorsport-Dachverband, weitgehend ignoriert worden war. 2020 veröffentlichte Jake Boxhall-Legge von Autosport.com, nachdem die mongolische Regierung einen Beschwerdebrief geschrieben hatte, in dem sie sich darüber beklagte, dass Verstappen das Wort »Mongole« als Beleidigung verwendet habe, einen Artikel mit dem Titel »Why Do Verstappen’s Offensive Comments Get a Free Pass?«2. Darin schreibt er: »Verstappen konnte in aller Öffentlichkeit behindertenfeindliche, an der Grenze zur rassistischen Beleidigung stehende Ausdrücke verwenden, ohne irgendwelche Sanktionen befürchten zu müssen. Entschuldigt hat sich Verstappen nicht, und die Angelegenheit wurde eher unter den Teppich gekehrt, als dass die Verantwortlichen der Sache weiter nachgegangen wären.«3 Im Zusammenhang mit dem nach dem Unfall mit Hamilton geäußerten Satz waren die FIA und die Sendeanstalten bemüht, den genauen Wortlaut nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, was Spekulationen Raum lässt, dass er etwas gesagt haben könnte, was über den üblichen Schimpfwortgebrauch hinausgeht.

Zu sagen, Hamilton und Verstappen seien keine Freunde, wäre angesichts der zunehmenden Feindseligkeit, die sich zwischen den beiden entwickelte, eine ziemliche Beschönigung. Zur negativen Dynamik zwischen den beiden trug auch Max Verstappens aggressiver Fahrstil bei, der sich für einige durch ein gehöriges Maß an Rücksichtslosigkeit und die Missachtung der Rennregeln und Sicherheitsvorschriften auszeichnet. Dies gipfelte in der Einführung der auch als Verstappen-Regel bekannten Vorschrift, die den Fahrern das »moving under breaking«, also den Spurwechsel während des Bremsvorgangs, untersagt. Konkret geht es darum, dass ein Fahrer, der sich gegen den Überholversuch eines Kontrahenten verteidigt, mit seinem Auto die Spur nicht mehr wechseln darf, sobald der Überholvorgang eingeleitet wurde, insbesondere in Kurven, wo die Frage, wo genau gebremst wird, darüber entscheidet, ob die Autos durchkommen, ohne die Strecke verlassen zu müssen, oder gar noch Schlimmeres passiert. Wenn sich beispielsweise ein Auto einem anderen nähert und am Kurveneingang rechts überholen will, darf der vorausfahrende Pilot nicht erst rechts Platz machen und dann urplötzlich im letzten Moment die Lücke wieder schließen, sodass der Überholende zwangsläufig ausweichen muss.4 Durch den Druck, dem Verstappen ausgesetzt war, weil er seinen ersten Weltmeistertitel holen und gleichzeitig vermeiden wollte, dass Hamilton seinen achten gewann, wurde die Atmosphäre immer feindseliger.

Manche führen den Unfall in Monza darauf zurück, dass Verstappen sich für einen Highspeed-Crash rächen wollte, der sich vier Rennen zuvor in Silverstone ereignet hatte. Auch damals waren Hamilton und Verstappen kollidiert, wobei der Red-Bull-Pilot mit einer Wucht von 51g in die Reifenstapel gekracht war. Zur Veranschaulichung: Ein 90 Kilo schwerer Mensch würde sich bei einem solchen Aufprall fühlen, als wöge er etwa 4,5 Tonnen. Max Verstappen wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, während Lewis Hamilton weiterfahren und das Rennen am Ende sogar gewinnen konnte. Dass Mercedes-Pilot Hamilton seinen Sieg dann auch noch unbekümmert feierte, brachte Verstappen, dessen Team und seine Fans gegen ihn auf. Der Umstand, dass die Rennleitung entschied, dass Lewis Hamilton für den Vorfall »überwiegend verantwortlich«5 war, machte es auch nicht viel besser.

Hamilton erkundigte sich später im Krankenhaus nach Verstappens Befinden, doch da war es schon zu spät, um die Wogen zu glätten. Nach dem Crash beim Großen Preis von Italien, mit dem das Rennen für beide Fahrer beendet war, wurde Verstappen die Hauptschuld6 an dem Unfall zugeschrieben, und er erhielt eine Strafversetzung um drei Plätze nach seinem Qualifying-Ergebnis für das nächste Rennen. Ob Verstappen sich später nach dem Befinden seines Kontrahenten erkundigt hat, ist nicht bekannt, aber womöglich hat er sich die Berichterstattung über die Met Gala angeschaut und gesehen, dass Hamilton es rechtzeitig dorthin geschafft hat, sein Kopf noch an der richtigen Stelle saß und er anscheinend keinen Schaden genommen hatte.

Elle berichtete, dass Hamilton die Gala besuchte, um Möglichkeiten zu finden, »den Menschen diese schwarzen Designer nahezubringen«. In dem Artikel unter der Schlagzeile »Lewis Hamilton zahlte über 60 000 Pfund für die Teilnahme junger schwarzer Designer an der Met Gala« werden drei Designer namentlich genannt: Theophilio, Kenneth Nicholson und Jason Rembert. Was der F1-Pilot in den Tagen vor der Gala getan hat, wird in dem Artikel nicht erwähnt. Dieser konzentriert sich ausschließlich auf die positive und integrative Botschaft, die Hamilton mit seinem Auftritt und seinem Sponsoring zu leisten versuchte.7

Neben den Designern, deren Arbeiten er promoten wollte, wurde Hamilton von Personen begleitet, die Elle als »schwarze Innovatoren« bezeichnete, darunter »Zendayas Stylist Law Roach, Alton Mason [Model], Kehlani [Singer-Songwriterin] und die Sportler Miles Chamley-Watson [Fechter] und Sha’Carri Richardson [Sprinterin]«. In dem Artikel wird auch eingehend das Problem der Diversität im Motorsport thematisiert und die Frage aufgeworfen, wie die von dem mehrfachen F1-Weltmeister gegründete Stiftung Mission 44 dazu beitragen kann, das Problem ins öffentliche Bewusstsein zu bringen und zu lösen. Ähnliche Bedenken wie im Motorsport sieht Hamilton in der Modewelt, und offenbar fiel es ihm nicht schwer, die beiden Bereiche miteinander zu verbinden, wenn es ihm angebracht erschien.

Als Lewis Hamilton zur Formel 1 kam, war die Revolution in der digitalen Kommunikation, dank der jeder sich als Internet-Star sehen konnte, wenn er in der virtuellen Welt nur genügend Follower hinter sich wusste, bereits vollzogen. Der Ruhm derjenigen, die tatsächlich in der Öffentlichkeit standen, wirkte in der Folge noch einmal strahlender, und die Grenze, die die Stars ehemals zwischen Öffentlichkeit und Privatleben gezogen hatten, war kaum noch zu erkennen oder aufrechtzuerhalten, falls sie überhaupt noch existierte. Der Formel 1 wirklich nahe kam bis zu diesem Zeitpunkt vor allem eine wohlhabende Minderheit. Wer im Fürstentum Monaco lebte, musste sich zwar mehrere Tage lang im Mai mit den Unannehmlichkeiten abfinden, die der jährliche Grand Prix mit sich brachte, aber dann war es ja auch schon wieder vorbei. Hardcore-Fans waren zwar bemüht, möglichst viel über ihre Idole zu erfahren, aber aufgrund der nicht zu überwindenden Distanz zwischen den Fans und den prominenten Idolen war es schwer, etwas davon mitzubekommen, was die Rennfahrer abseits der Strecke taten. Das sah inzwischen gänzlich anders aus.

Jede Minute eines jeden Tages wird dokumentiert und nahezu zeitgleich veröffentlicht. Jede Äußerung, egal wie gründlich durchdacht oder sorglos dahergesagt, wird der Weltöffentlichkeit präsentiert und ihrem Urteil anheimgestellt. Schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell, und eine ganzheitliche Betrachtung von Person, Situation und Kontext bleibt oft außen vor. Lewis Hamilton macht sich all dies zu eigen. Sein Auftritt bei der Met Gala zeigt, wie er die Formel 1 nicht als Endziel betrachtet, sondern als Plattform nutzt, um sich in anderen Bereichen zu engagieren, die ihm am Herzen liegen. Das Thema Mode zieht sich dabei wie ein roter Faden durch alle seine Anliegen, ebenso wie die Themen Diversität und Chancengleichheit.

Der Hip-Hop wurde in den 1990er-Jahren zu einem globalen Phänomen. Eines seiner Hauptmerkmale ist der Traum von Luxus und zügellosem Konsum: schnelle Autos, funkelnde Juwelen, exotische Orte, schöne Menschen. Das gleichzeitig auftretende globale Phänomen Modern Black Celebrity diente als Motor für die globale Expansion und die explosionsartige Zunahme der Popularität der Formel 1. Gäbe es Lewis Hamilton nicht schon, hätte die Formel 1 ihn erfinden müssen.

Mit seinem Auftritt bei der Met Gala zeigte Hamilton, dass er sich seiner Bedeutung für die Formel 1 voll bewusst ist. Er verkörpert Hip-Hop in einer Art und Weise, wie man es nie für möglich gehalten hätte. Er schafft etwas, was man vielleicht als moderne Form von schwarzem Kosmopolitismus bezeichnen könnte. Er ist weder Basketballer noch Footballspieler, aber die größten Stars beider Sportarten besuchen Formel-1-Rennen in aller Welt, um ihm zuzujubeln. Das Gleiche gilt für Schauspieler, Models, Starköche, Musiker, Autoren und viele mehr. Jeder, der etwas auf sich hält, will mit Hamilton gesehen werden, und so wurde die Formel 1 auch zu einem Hochgeschwindigkeitsrennen, bei dem alle möglichen Leute von der Angst angetrieben werden, etwas zu verpassen. Doch je mehr Menschen Lewis um sich schart, desto besser für die Formel 1. Denn nicht jeder findet an einem Rennwochenende Platz in Lewis’ Garage in der Boxengasse. Und so wenden sich die Trendsetter zunehmend auch anderen Fahrern zu, wodurch die Popularität der Formel 1 insgesamt zwangsläufig immer mehr zunimmt.

Die Formel 1 ist einzigartig. Das zwischen Februar und November alle paar Wochen stattfindende Event ähnelt einer Mischung aus Fußball-WM und Oscar-Verleihung mit einer gehörigen Portion Prêt-à-Porter. Dabei dreht sich alles um die zwanzig Fahrer, die mit ihren Autos über die Strecken jagen, und es ist unmöglich, über die größten Namen dieses Sports zu sprechen, ohne auch den des Briten zu erwähnen.

Der Junge multiethnischer Herkunft aus dem 45 Kilometer nördlich von London gelegenen Stevenage ist zu einer Inspiration für Menschen auf der ganzen Welt geworden, die so große Träume hegen, dass sie in die Welt, wie sie heute ist, nicht hineinzupassen scheinen. Der 2021 zum Ritter geschlagene Sir Lewis Hamilton hat der Welt gezeigt, dass das, was möglich ist, nur durch die Möglichkeit des Zugangs begrenzt wird. Er und seine Familie haben die goldenen Tore der Formel 1 aufgesprengt, was dem Sport nur zugutegekommen ist.

In diesem Buch schildere ich den Aufstieg von Sir Lewis an die Spitze des Sports und gehe der Frage nach, wie und warum er zu einem weltweiten Trendsetter wurde. Es geht um die Höhen und Tiefen, die Erfolge und Herausforderungen. Zugleich werde ich jede Institution, mit der Hamilton zu tun hat, aus einer ethnischen, religiösen, geschlechtsrelevanten sowie sozialen Perspektive heraus beleuchten und analysieren. Hamilton sind all diese Dinge wichtig, und er ermöglicht es einer neuen Generation von Athleten und Fans, sich in ihrem Sport – oder in welchem Bereich auch immer – zu positionieren und für das einzutreten, was ihnen wichtig ist.

1GPblog.com, 12. September 2021

2Jake Boxhall-Legge, »Why Do Verstappen’s Offensive Comments Get a Free Pass?«, Autosport.com, 27. Oktober 2020, https://www.autosport.com/f1/news/why-do-verstappens-offensive-comments-get-a-free-pass-4977790/4977790/

3ebd.

4Henry Valantine, »The Three Rules Introduced by the FIA Because of Max Verstappen«, PlanetF1.com, 3. Juli 2024, https://www.planetf1.com/news/max-verstappen-fia-rule-introductions

5Jonathan Noble, »FIA Explains Hamilton Blame for Verstappen F1 Collision«, Motorsport.com, 19. Juli, 2021 https://us.motorsport.com/f1/news/fia-explains-hamilton-blame-for-verstappen-collision/6633217/

6Laurence Edmondson, »Why the Stewards Blamed Max Verstappen Over Lewis Hamilton«, ESPN.com, 13. September 2021, https://www.espn.com/f1/story/_/id/32203367/why-stewards-blamed-max-verstappen-lewis-hamilton

7Katie O’Malley, »Lewis Hamilton Paid Over £60,000 For Young Black Designers to Attend the Met Gala«, Elle, 15. September 2021, https://www.elle.com/uk/fashion/a37603807/lewis-hamilton-paid-black-designers-attend-met-gala/

VÄTER UND SÖHNE

Großer Preis der Türkei

15. November 2020

Istanbul Park Circuit

Tuzla, Türkei

Das Jahr 2020 war ein Krisenjahr. Diejenigen, die es bewusst miterlebt haben, teilen ihr Leben danach in drei Phasen ein: in die Zeit vor, während und nach der Pandemie. Der große Wanderzirkus Formel 1 reiste selbst während des Lockdowns noch um die Welt, als das Leben überall sonst stillstand. Allerdings ging es auch in der Königsklasse des internationalen Motorsports nicht ohne Terminverschiebungen, und einige Rennen wurden sogar komplett abgesagt. Trotz aller Widrigkeiten hatte Lewis Hamilton beim 15. Rennen der Saison in der Türkei 85 Punkte Vorsprung auf seinen Mercedes-Petronas-Teamkollegen Valtteri Bottas, den einzigen Fahrer, der ihm im Titelkampf noch gefährlich werden konnte. Alle anderen hatten keine Chance mehr, Weltmeister zu werden, und mit einem Sieg konnte sich Hamilton schon an diesem Wochenende den Titel vorzeitig sichern. Unter normalen Umständen Weltmeister zu werden, ist schon schwer genug. Noch etwas schwieriger ist es in einer Saison, in der eine weltweite Pandemie wütet, zumal es für die Austragung dieses sportlichen Wettbewerbs zwingend erforderlich ist, dass Hunderte von Menschen durch die ganze Welt reisen. Sollte Hamilton die Meisterschaft in dieser Saison gewinnen, würde er mit Michael Schumacher gleichziehen, dem legendären F1-Piloten, der bis dahin Rekordweltmeister war – etwas, das selbst ein so großer Träumer wie Hamilton lange nicht auf seiner Bucketlist gehabt hatte. Nebenbei nutzte Hamilton die ihm zur Verfügung stehende Bühne, um sich mit den Opfern von Polizeigewalt in den USA zu solidarisieren.

Der Weg, um an diesen Punkt zu gelangen, war lang gewesen. 2006, ganz zu Beginn seiner großen Karriere, ein Jahr vor seinem Einstieg in die Formel 1 – Hamilton stand kurz davor, die GP2 zu gewinnen, eine Formel-Serie unterhalb der Formel 1 –, wurde der junge Lewis während eines längeren Interviews auf Michael Schumacher und dessen sieben Weltmeistertitel angesprochen. Er sagte: »Ich weiß nicht, ob ich sieben Weltmeistertitel gewinnen kann, ich wäre schon mit einem glücklich.«8 Er war sich bewusst, dass er sich dank der Hilfe seiner Familie auf einer Reise auf dem fliegenden Teppich befand, doch dass er sich Jahre später nach einem Sieg beim Großen Preis der Türkei den Titel als Formel-1-Rekordweltmeister mit einem Fahrer teilen würde, der eine ganze Ära des Motorsports geprägt hat, das konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen.

Nach einem Jahr in der GP2-Serie wechselte Hamilton in die Formel 1 zu McLaren Racing, dem Team, das seine Karriere jahrelang gefördert hatte. Sein Teamkollege war der amtierende Weltmeister Fernando Alonso. Hamiltons Traum, zumindest einmal Weltmeister zu werden, wäre um ein Haar schon in seiner ersten F1-Saison in Erfüllung gegangen. Am Ende fehlte ihm nur ein Punkt zum Titel. Es war für Hamilton eine sehr herausfordernde, schwierige Saison, was nicht zuletzt daran lag, dass er den Routinier Alonso sofort als Konkurrenten erkannte. Der Spanier bestand darauf, dass Lewis nur die zweite Geige im Team spielen sollte. Doch als Hamilton bereits bei seinem ersten Grand Prix als Dritter ins Ziel kam, gleich hinter Alonso, deutete sich an, dass sich der Rookie nicht mit der Rolle als Nummer zwei zufriedengeben würde. Hier war von Anfang an Feuer drin.

Seine erste Weltmeisterschaft gewann Hamilton 2008, in seiner zweiten F1-Saison – mit nur einem Punkt Vorsprung. Nach einer sechsjährigen Durststrecke wurde er in den Jahren 2014, 2015, 2017, 2018 und 2019 abermals Weltmeister. Und dann stand er 2020 in der Türkei kurz davor, mit Michael Schumacher gleichzuziehen. Während des Rennens baute Lewis seinen Vorsprung auf die Verfolger aus, und sein Renningenieur Peter Bonnington, genannt »Bono«, beglückwünschte ihn als Erster, als er 30 Sekunden vor dem Zweitplatzierten die Ziellinie überquerte. »Mach, dass du reinkommst, Lewis«, sagte er über den Funk. »Beeindruckend, wie du das heute klargemacht hast! Wie du dir deinen siebten Weltmeistertitel geholt hast!«

Lewis antwortete mit einem Siegesjubel zwischen Erleichterung und Euphorie. Er war überwältigt, und sein hysterisches Lachen mündete in die tränenerstickten Worte: »Vielen, vielen Dank, Leute! Wow! Das ist für all die Kids da draußen, die das Unmögliche träumen! Auch ihr könnt es schaffen. Ich glaube an euch, Leute. Ich danke euch allen so sehr für eure Unterstützung.« Der Junge aus dem 45 Kilometer nördlich von London gelegenen Stevenage, der schwarze Sohn eines Mannes grenadischer Abstammung und einer weißen Britin, der vom Unmöglichen geträumt hatte, hatte soeben etwas erreicht, das er sich nicht einmal in seinen kühnsten Träumen vorgestellt hatte.

Wenig später wurde Lewis Hamilton vom damaligen britischen Thronfolger Prinz Charles zum Ritter geschlagen. Er befand sich nun definitiv auf einer Stufe mit Michael Schumacher, jenem Formel-1-Piloten, den er laut dem weiter oben erwähnten Interview von 2006 so sehr bewundert hatte, einem der bedeutendsten Rennfahrer in der Geschichte des Motorsports, zumindest was die Anzahl der gewonnenen Weltmeistertitel anbelangt. Und nach dem Sieg in der Türkei war es Hamilton sogar möglich, mit einem achten Weltmeistertitel selbst Schumacher noch hinter sich zu lassen und alleiniger Rekordweltmeister zu werden. Es bis an diesen Punkt geschafft zu haben, war ein Kraftakt. Nicht nur während dieses letzten Rennens, dieser letzten Saison oder dieses letzten Weltmeisterschaftskampfs. Sein ganzes Leben, in dem Formel-1-Weltmeister zu werden eigentlich gar keine Option war, war ein steiniger Pfad. Lewis und seine Familie hatten es in die Formel 1 geschafft, obwohl sie weder über die finanziellen Mittel noch über besondere Erfahrung in diesem Sport verfügten – und obwohl sie die einzigen Schwarzen in einer Welt waren, in der es bis dahin keine Schwarzen gegeben hatte.

Dies ist die Geschichte von Lewis Hamilton. Genauer gesagt, es ist die Geschichte seiner Träume. Seiner unmöglichen Träume. Nicht, weil es unmöglich ist, sie zu träumen, denn man kann von wirklich allem träumen. Was Hamilton meint, wenn er davon spricht, das Unmögliche zu träumen, ist, dass man die Grenzen, die man vor sich sieht, überschreitet, wie er es in dem Augenblick ausgedrückt hat, als ein Wunsch in Erfüllung ging, den er nicht zu träumen gewagt hat: »Auch ihr könnt es schaffen. Ich glaube an euch, Leute.« Und dann bedankt er sich in typischer Hamilton-Manier bei all denen, die ihn auf seinem Weg zum Erfolg begleitet haben. Sosehr dies auch die Geschichte von Lewis Hamilton ist, der eigentliche Zauber dieser Geschichte besteht darin, dass wir uns mit ihr identifizieren. Hamilton ist jemand, dem an den Menschen wirklich etwas gelegen ist, vor allem an jenen, die gemeinhin vergessen werden und denen es schwerfällt, an sich selbst zu glauben.

Die Marketingabteilungen der großen Unternehmen rennen Hamilton die Bude ein. Mit ihm lassen sich Autos, Kleidung, Lebensmittel, Getränke, Koffer, Uhren und vieles mehr verkaufen, weil er wie kein anderer versteht, den Glauben daran zu wecken, dass das Unmögliche möglich ist. Trotz dieser optimistischen, positiven Einstellung und Ausstrahlung gibt es Menschen, die sich wünschen, dass er von der Bildfläche verschwindet, allerdings nicht, ohne vorher noch spektakulär zu scheitern.

Die Marke Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer und kulturelle Ikone, ist indes ein Gemeinschaftsprodukt. Will man das Phänomen begreifen, muss man sich auch die Menschen anschauen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, in erster Linie seine Eltern und Ron Dennis, den ehemaligen Manager und Teamchef von McLaren, der früh an ihn geglaubt hat.

Hamilton steht aber nicht nur für das Verwirklichen unmöglicher Träume, er glaubt auch an die Träumer und zeigt dies dadurch, dass er sich für sie einsetzt, indem er sie sowohl finanziell als auch persönlich unterstützt. All seine Bemühungen um Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion gründen meines Erachtens in seiner Erkenntnis, dass aus ihm auch ein x-beliebiger Angestellter hätte werden können. Nicht, dass daran etwas auszusetzen gewesen wäre, aber wäre es so gekommen, hätte er an den Wochenenden all die Rennen, die er dann gewinnen sollte, nur als Zuschauer verfolgen können. In allen Bereichen des Motorsports setzt er sich für Vielfalt und Chancengleichheit ein, sei es im F1-Cockpit, am Funk, in der Garage, dem Management oder im Windkanal. Einfach überall. Hamilton zufolge sollte kein Kind, das ausreichend Ehrgeiz und Talent mitbringt, aus Mangel an Möglichkeiten an der Verwirklichung seiner Träume gehindert werden.

Lewis Hamilton hat das Gesicht der Formel 1 für immer verändert, im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Bevor er sich überhaupt fragen konnte, ob es ihm jemals gelingen würde, Weltmeister zu werden, wie er es in dem Interview während seiner Zeit in der GP2 getan hat, stellte sich die Frage, ob er der erste schwarze Fahrer in diesem Sport werden könnte, dem wohl weißesten und elitärsten Sport der Welt, in dem ein farbiger Junge aus einer Stadt nördlich von London kein einziges Vorbild finden konnte, das aussah wie er selbst.

Manchen wäre es vielleicht lieber, Hamiltons Erfolg lediglich als ein Beispiel für den sozialen Aufstieg darzustellen und ethnische Fragen außen vor zu lassen. Aber so ist die Welt nicht, in der wir leben. Es ist unbestreitbar die Identität, die uns antreibt. Dazu muss man sich nur ansehen, wie die Fans bei Olympischen Spielen oder einer Fußball-WM die Vertreter ihrer eigenen Nation anfeuern. Hamilton ist sich der Aufmerksamkeit bewusst, die er aufgrund seiner Hautfarbe auf sich zieht, im positiven wie im negativen Sinn, und er scheint immer stolz darauf zu sein, wer er ist.

Lewis Hamilton erzählte wiederholt, dass er oft das Gefühl hatte, nicht richtig dazuzugehören. Kürzlich sagte er in einem Interview mit Vanity Fair: »Ich hatte nicht das Gefühl, willkommen zu sein und akzeptiert zu werden.«9 Man kann seine Geschichte nicht erzählen, ohne zu verstehen, was das für ihn und für unsere Gesellschaft bedeutet.

Der Sport im Allgemeinen und die Olympischen Spiele im Besonderen sind so konzipiert, dass die Loyalität der Fans auf dem guten Gefühl beruht, dazuzugehören oder das Gefühl zu haben, Teil des Wettbewerbs zu sein. Der Blick auf den Medaillenspiegel am Ende eines jeden Tages während der Olympischen Spiele bringt doch vor allem den Drang der Menschen aus einer bestimmten Nation zum Ausdruck, sich mit den anderen zu messen. Das gilt auch im kleineren Maßstab für Einwohner einer bestimmten Region oder Stadt. Bei einer Veranstaltung wie dem Palio di Siena treten zehn Reiter auf ungesattelten Pferden nach dem Motto »Alles ist erlaubt« gegeneinander an, um die Ehre ihres Viertels zu verteidigen. Auch wenn die Detroit Lions in der NFL zahlreiche Negativrekorde eingestellt haben, unterstützen ihre Fans sie weiterhin – weil diese sich mit der Stadt und ihrem Team identifizieren. Identifikationen sind ein wesentlicher Kitt der Gesellschaft – nicht nur im Bereich des Sports –, und sie spielen eine Rolle von der nationalen bis hinab zur lokalen Ebene. Wenn man den amerikanischen Sportsender ESPN einschaltet, wo die Sportergebnisse des Vorabends in Endlosschleife wiedergegeben werden, interessieren sich die Fans immer für die größten Rivalitäten, und viele davon finden auf regionaler Ebene statt. Die Fans der Los Angeles Lakers sind den Anhängern der Boston Celtics seit Jahrzehnten in Abneigung verbunden. In Philadelphia hegt man eine besondere Feindseligkeit gegenüber Dallas. In Chicago fahren die South Siders nicht nach Norden zum Wrigley Field, um die Cubs zu unterstützen, weil das als Verrat an den White Sox empfunden würde.

Dem einzelnen Sportler wird ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen. Die Helden der jeweiligen Sportart werden zu Repräsentanten und Hoffnungsträgern für ihre Schule, ihr Team, ihr Stadtviertel, ihre Stadt oder sogar ihr ganzes Land. Der Sportler wird zu einem besonderen Aushängeschild für etwas, dem er zugehörig ist, und im Idealfall sieht man in ihm den Prototyp eines Bewohners des jeweiligen Bezirks, der jeweiligen Stadt oder der jeweiligen Nation.

Ein klassisches Beispiel dafür ist Babe Ruth. Der ursprünglich aus Baltimore stammende Baseballspieler wechselte zu Beginn seiner Karriere von den Boston Red Sox zu den New York Yankees und wurde später mit allem assoziiert, was aus New York kam und was der Big Apple für die amerikanische Kultur des frühen 20. Jahrhunderts bedeutete. Seine beeindruckende Persönlichkeit und seine überragenden Statistiken und Liga-Rekorde machten ihn zu einem Aushängeschild, zu einem Musterbeispiel eines Baseballspielers, wobei diese Sportart damals als amerikanischer Nationalsport Nummer eins galt. Seit es Sportler gibt, wurden herausragende Sportler auch als Helden verehrt, bis plötzlich einer auftaucht, der nicht ins Bild passt. Ein Außenseiter, der zum Helden wird, kann die Einstellung der Menschen zu einer Sportart, einem Team, einer Nation oder sogar einer bestimmten Menschengruppe in die Krise stürzen. Jackie Robinson, eine andere Baseballlegende, ist das beste Beispiel für einen solchen Außenseiter.

In ihrer heutigen Form ist die Formel 1 ein internationales Sportevent, das auf allen Kontinenten präsent ist, abgesehen von einem: Afrika. Der Formel-1-Kalender liest sich wie die Bucketlist eines Luxusreisenden. Eine typische Saison führt den Formel-1-Zirkus nach Bahrain, Saudi-Arabien, Australien, Japan, China, Italien, Kanada, die Vereinigten Staaten, Monaco, Spanien, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien, die Niederlande, Aserbaidschan, Singapur, Mexiko, Brasilien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Afrika fehlt wie gesagt in dieser Liste – was Hamilton nur zu gerne ändern möchte.10 Doch um es klarzustellen: Die Formel 1 war nie ein Sport, bei dem man erwartet hätte, mehrheitlich Arbeitern oder – wie in Hamiltons Fall – Schwarzen als Zuschauern zu begegnen. Und erst recht nicht als Teilnehmer.

Afrika verschwand – nach einer Pause zwischen 1986 und 1991 – nach dem Ende des Apartheidregimes 1993 aus dem Rennkalender der Formel 1. Man kann sich fragen, ob die Austragung der Formel 1 in Südafrika in den Jahren 1967 bis 1993 vielleicht mit der mangelnden politischen Vielfalt in diesem Land zu tun hat. Mit dem Ende der Apartheid verabschiedete sich jedenfalls auch die Veranstaltung. Diversität ist für Lewis Hamilton immer ein wichtiges Thema, im Sport wie auch in anderen Lebensbereichen. Das gilt sowohl in sozialer Hinsicht als auch mit Blick auf andere Existenzformen von Menschen.

In der Formel 1 gab es weder Regeln noch Traditionen, die Schwarze von der Teilnahme ausschlossen, wie es beispielsweise in anderen Sportarten der Fall war. (In der Major League Baseball in den USA zum Beispiel spielten Schwarze und Weiße ausdrücklich voneinander getrennt, bis Jackie Robinson im Frühjahr 1947 für die Brooklyn Dodgers auflief.) Aber das war auch nicht erforderlich. Die gesamte Organisation der Formel 1, vor allem aber die enormen finanziellen Kosten, die bereits im Kartsport, mit dem der Einstieg in den Motorsport in der Regel beginnt, auf die Teilnehmer zukommen, verhinderte die Teilnahme von Schwarzen von Anfang an. Hamilton, aufgewachsen im Arbeitermilieu in Stevenage, kam nicht aus einer wohlhabenden Familie wie praktisch alle anderen Formel-1-Fahrer.

Stellen Sie sich vor, in Amerika müssten für jedes Kind 11 000 Dollar pro Saison bezahlt werden, damit es in der High School Football spielen kann. Wäre das der Fall, gäbe es praktisch keine schwarzen Footballspieler an amerikanischen Colleges und vermutlich wenige bis gar keine in der NFL. Lewis’ Vater, der aus Grenada stammende Anthony Hamilton, wollte sich mit den Hürden, die der Motorsport seinem Sohn bot, nicht abfinden und machte sich ganz in der Tradition schwarzer Eltern späterer internationaler Spitzensportler daran, das Unmögliche, soweit es in seiner Hand lag, möglich zu machen. Rückblickend erscheint sein Verhalten in Anbetracht der sieben Weltmeistertitel, die sein Sohn gewonnen hat, sicher angemessen, damals werden sich jedoch wohl so einige gefragt haben, ob Lewis’ Vater noch alle Tassen im Schrank hat.

Als Vater, der seinen Sohn auf seinem Weg zum Erfolg unterstützt, steht Anthony Hamilton in einer Reihe mit anderen Vätern, deren Kinder ebenfalls unglaublich erfolgreich waren oder sind, sei es im Sport oder der Unterhaltungsindustrie. Der Amerikaner Joe Jackson hat fest daran geglaubt, dass die Kinderband, die er in seiner Garage in der Stadt Gary im Bundesstaat Indiana zum Teil unter Gewaltanwendung disziplinierte, die vielleicht einflussreichste Band ihrer Zeit werden würde. Ganz zu schweigen davon, dass der Name seines Sohnes Michael dereinst von den Ufern des Michigansees bis hin zum Jangtse jedem Menschen auf der Welt bekannt sein würde.

Ähnliches gilt für Richard Williams, einen Visionär aus Compton, Kalifornien, der abgesehen davon, dass er wusste, dass man mit Tennis viel Geld verdienen konnte, keine Ahnung von diesem Sport hatte. Seine beiden Töchter Venus und Serena, die Jahre später beide zusammen 60 Grand-Slam-Titel gewonnen hatten (im Einzel und im Doppel), führte er mit dieser doch ziemlich beschränkten Sicht auf die Dinge zum Erfolg. Die Geschichte des Tennis kann heute nicht erzählt werden, ohne die beiden zu erwähnen.

Ein weiterer Vater mit Visionen ist Earl Woods, Oberstleutnant der Eliteeinheit Special Forces (»Green Berets«), der seinem Sohn Eldrick den Spitznamen »Tiger« gab, zu Ehren des südvietnamesischen Obersts Vuong Dang Phong, eines Kameraden und Freundes, der Seite an Seite mit Earl im südasiatischen Dschungel gekämpft hatte. Earl übte extremen mentalen und physischen Druck aus, um seinen Sohn zu Höchstleistungen anzuspornen, was dazu führte, dass Tigers Chip am 16. Loch beim Masters 2005 nicht anders aussah als irgendein Ball, den er auch sonst an einem gewöhnlichen Abend mit seinem Vater schlug.

Eine weitere kostspielige Sportart, die mit Diversitätsproblemen zu kämpfen hat, ist das Turnen. Den Hinweis eines Gymnastiktrainers, der während des Ausflugs einer Kindergartengruppe bemerkt hatte, dass die damals sechsjährige Simone Biles eine besondere Begabung für das Turnen zeigte,11 nahmen die Groß- und Adoptiveltern des Mädchens sehr ernst und meldeten es umgehend zu einem Kurs an. Bedenkt man, dass Simone Biles bis heute bereits 37 Weltmeisterschafts- und olympische Medaillen gewonnen hat, dürfte dieser Hinweis des Trainers wohl der entscheidendste seiner Art in der Geschichte dieses Sports gewesen sein.

Lassen wir Michael Jackson einmal außen vor – nicht, weil er unwichtig wäre, sondern weil die Musik, insbesondere in der modernen Welt, ein Bereich ist, in dem allgemein anerkannt wird, dass Schwarze mitmischen, obwohl sie auch hier nicht unbedingt gleichberechtigt sind. Bei Sportarten wie Tennis, Golf, dem Turnen oder der Formel 1, die fast schon wie selbstverständlich mit Begriffen wie »exklusiv« und »teuer« in Verbindung gebracht werden, sieht das anders aus. Von Gary nach Motown war es für die Jacksons bei Weitem kein so großer Sprung wie für die Williams-Schwestern von Compton nach Wimbledon.

Für Anthony Hamilton und seinen Sohn gab es kein schwarzes Vorbild, dessen Erfolgen in der Formel 1 man nacheifern konnte. Für andere schwarze Sportler sah es etwas besser aus. Simone Biles etwa hatte ein paar leidlich erfolgreiche Vorreiterinnen. Die wie die Jacksons aus Gary stammende Dianne Durham etwa gewann 1983 die nationale Turnmeisterschaft, konnte jedoch verletzungsbedingt nicht an den Olympischen Spielen in Los Angeles teilnehmen. Und ein Jahr vor Simones Geburt gewann Dominique Dawes olympisches Gold, nachdem sie 1992 in Barcelona bereits eine Bronzemedaille gewonnen hatte, was ihr 2000 auch noch mal in Sydney gelang.

Auch für Tiger Woods gab es schwarze Vorbilder in seiner Sportart. Etwa den 1922 geborenen Golfer Charlie Sifford, der 1959 an den US Open teilnahm und mit 39 Jahren Mitglied der PGA Tour wurde, nachdem er sechsmal die National Negro Open gewonnen hatte. Dank der finanziellen Unterstützung von Jazzsänger Billy Eckstine und Schwergewichtschampion Joe Louis avancierte er zu einer Art Jackie Robinson des Golfsports. Sifford wurde ein Jahr vor seinem Tod vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama mit der Verleihung der Presidential Medal of Freedom geehrt.

1979, als Woods vier Jahre alt war, gelang Calvin Peete der erste seiner zwölf PGA-Tour-Siege bei den Greater Milwaukee Open. Als Earl Woods’ Golf-Wunderkind 1997 im Augusta National seinen ersten Titel gewann, waren die Fuzzy Zoellers dieser Welt natürlich überrascht und verwirrt zugleich, obwohl sie eigentlich damit hätten rechnen müssen, dass so etwas früher oder später geschehen würde. Es hatte zwar damals schon schwarze Golfer gegeben, aber keine, die für die Befürworter der De-facto-Apartheid im Augusta National »relevant« gewesen wären. Nachdem Zoeller beim Turnier in Augusta den Cut verpasst hatte und Tiger Woods von der Zuschauergalerie zusah, sprach er aus, was wohl viele Menschen so oder so ähnlich gedacht haben mögen:

Er macht sich ganz gut, ziemlich beeindruckend. Der kleine Kerl hat einen guten Abschlag und puttet gut. Er hat alles getan, was man tun muss, um zu gewinnen. Wisst ihr, was ihr tun solltet, wenn er kommt? Ihr klopft ihm auf die Schulter, gratuliert ihm, genießt es und sagt ihm, er soll nächstes Jahr kein Fried Chicken mitbringen. Verstanden? Oder Kohlgemüse oder was zum Teufel die einem sonst vorsetzen.12

Es gibt gute Gründe, Fuzzy Zoeller zu vergessen, aber auch gute Gründe, es nicht zu tun. Sport findet nicht in einem luftleeren Raum statt. Man kann einen einzelnen Athleten in seiner jeweiligen Sportart nicht verorten, ohne den Kontext zu kennen, in dem er sich bewegt, wozu etwa auch Regeln, Konkurrenten und verschiedene Arten von Schwierigkeiten gehören. Der kulturelle Kontext, in den sich Lewis Hamilton begab, als er zur Formel 1 kam, war ein Spiegelbild jenes Kontexts, auf den Tiger Woods zu seiner Zeit in seinem Umfeld getroffen war.

Der oben zitierte Kommentar des selbsternannten Spaßvogels Fuzzy Zoeller, der drei Jahre vor dem offiziellen Ende der rechtlich sanktionierten Rassentrennung an staatlichen Schulen in den USA das Licht der Welt erblickte, war kein Einzelfall. Ähnlich äußerte sich der 1980 geborene spanische Golfprofi Sergio García auf die Frage, ob er mit seinem Rivalen Woods zu Abend essen würde. Sollte es dazu kommen, so versicherte er der Presse, »gibt es Fried Chicken«. »Scherze« wie diese offenbaren, wie verstörend Sportler wie Tiger Woods, Simone Biles, Venus und Serena Williams und andere auf ein Milieu gewirkt haben, das sich vor der Ausbreitung des offenbar verachteten Soul Food sicher wähnte. Die Beschäftigung mit der alltäglichen Exotik von frittierten Hähnchenteilen steht in keinem Zusammenhang mit den üblichen Schwierigkeiten, mit denen sich Golfer in ihrem Sport konfrontiert sehen, oft pointiert zusammengefasst mit den Worten »drive for the show, putt for the dough«. Vielmehr zeigt sich hier, dass schwarze Athleten in vielen Sportarten gegen Vorbehalte ankämpfen müssen, dass sie nicht dazugehören und mit dem »schwarzen Unfug«, den sie mitbringen, nur alles durcheinanderbringen.

Die Tatsache, dass schwarze Golfer noch immer mit so offensichtlichen Vorurteilen konfrontiert wurden, nachdem es Schwarze schon fast das gesamte 20. Jahrhundert hindurch in diesem Sport gegeben hat, lässt erahnen, wie verunsichert die Leute gewesen sein müssen, als die Hamiltons auftauchten. In der Formel 1 hatte es im 20. Jahrhundert keine schwarzen Vorreiter gegeben, die den Leuten die Angst vor Fried Chicken, Kohlgemüse oder was zum Teufel schwarze Leute sonst so essen, genommen hätten. Als Lewis Hamilton in der Königsklasse des Motorsports Erfolge feierte, war das in vielerlei Hinsicht so, als hätte Charlie Sifford sechsmal die US Open statt der National Negro Open gewonnen.

Rückblickend sagte Hamilton über seine Anfänge in der Formel 1: »Ich hatte nicht das Gefühl, willkommen zu sein. Ich fühlte mich nicht akzeptiert … einer mit Tattoos?«13 Anscheinend war es untypisch für einen Formel-1-Fahrer, tätowiert zu sein, aber der Brite hatte eben auch nicht an dem Seminar »Einführung in die Kunst des Kopfzerbrechens darüber, was andere Leute über einen denken« teilgenommen. Er schert sich nicht darum, was die Leute von seiner Art, sich zu präsentieren, halten. Beschäftigen wir uns kurz näher mit einem Tattoo auf seiner linken Schulter, das die Silhouette eines Mannes zeigt, der ein Kind in die Luft wirft, vor einer Uhr, auf der es gerade 11.10 Uhr ist, um Hamiltons Denkweise besser zu verstehen.

In einem Videointerview, das das Magazin GQ 2018 mit ihm führte, äußerte er sich sehr freimütig zu seiner Körperkunst und sagte, dass dem Tätowieren immer ein Denkprozess vorausgehe und Tattoos eine Möglichkeit seien, »die eigene Geschichte zu reflektieren und darzustellen, den Weg, den man gegangen ist, um an den Punkt zu gelangen, an dem man sich befindet«. Natürlich sind die eigenen Eltern elementar für die Entwicklung eines jeden Menschen, ohne sie gäbe es keinen von uns. Die Beziehung zwischen Lewis und seinem Vater Anthony ist allerdings kompliziert. Lewis sagt, das Uhrentattoo ist »meinem Vater gewidmet. Ohne ihn würde ich nicht tun, was ich tue … Seit ich vier Jahre alt war, hat er mich immer wieder auf dem Arm genommen und in die Luft geworfen, wie man das mit Kindern so macht. Und das war der einzige besondere Moment, den ich mit meinem Vater erlebt habe. Er ist ein sehr ernster Mensch. Er ist sehr tough, aber in diesen besonderen Augenblicken war er am glücklichsten. Da ging es nicht ums Geschäft. Es ging nicht um Disziplin. Da war nur reine Liebe.«14

Lewis Hamilton lässt nicht viel Raum für Spekulationen darüber, wie kompliziert die Beziehung zwischen dem Kind und seinem Vater war, der etwas erreichen wollte, eine Beziehung, die sich schnell zu einer reinen Geschäftsbeziehung entwickelte. All die Anstrengungen und die Opfer, die nötig sind, ergeben nur Sinn, wenn alles so läuft, wie man es sich vorstellt. An dieser Stelle lohnt es sich zu fragen, weshalb es Anthony Hamilton überhaupt nach Großbritannien verschlagen hat. Denn die Motivation, seinen Sohn in die Formel 1 zu bringen, ist zu einem nicht unwesentlichen Teil in seiner Geschichte begründet.

Anthony Hamiltons Familie kam in den 1950er-Jahren aus der Karibik nach Großbritannien. Sie zählt zur sogenannten Windrush-Generation, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem aus dem karibischen Raum nach Großbritannien geholt wurde, um beim Wiederaufbau zu helfen. Die Hamiltons stammen aus Grenada, einer zu den Kleinen Antillen zählenden Insel, auf der heute etwa 126 000 Menschen leben. Das sind fast 50 Prozent mehr als in den 1950er-Jahren, als die Hamiltons die Insel verließen. Damals hatte Grenada etwa 82 000 Einwohner. Seit der Zeit der Sklaverei im Atlantikraum und dem Völkermord an der indigenen Bevölkerung sind etwa 80 Prozent der Einwohner Schwarze. Die Hauptexportgüter Grenadas waren seit der Entdeckung der Insel durch die Europäer im ausgehenden 15. Jahrhundert Muskatnuss und Muskatblüte. Entsprechend eingeschränkt waren die Handelsmöglichkeiten für die Einwohner Grenadas. Wie viele Menschen afrikanischer Abstammung, die in der Karibik lebten, glaubte auch Anthonys Familie, dass sie in Europa oder auch in den USA ein besseres Leben würde führen können.

In der Theorie klang der Plan, Grenada zu verlassen, großartig, tatsächlich aber erreichten die fremdenfeindlichen Tendenzen in Großbritannien mit der »Rivers of Blood«-Rede des Parlamentsabgeordneten Enoch Powell, der vor einer überhandnehmenden Einwanderung Farbiger ins Land warnte, 1968 einen Höhepunkt.

Hier ist ein ehrbarer, gewöhnlicher Engländer, der mich, seinen Parlamentsabgeordneten, am helllichten Tag in meiner Stadt anspricht und sagt, dass das Land für seine Kinder irgendwann nicht mehr lebenswert sein wird. Ich habe schlicht nicht das Recht, mit den Schultern zu zucken und an etwas anderes zu denken. Was er sagt, sagen und denken Tausende und Hunderttausende – vielleicht nicht in ganz Großbritannien, aber in den Gegenden, die schon jetzt eine komplette Transformation erleben, wie sie in der tausendjährigen englischen Geschichte beispiellos ist. […] Wir müssen verrückt sein, buchstäblich verrückt, wenn wir als Nation den jährlichen Zustrom von etwa 50 000 Angehörigen zulassen, die im Großen und Ganzen das Material für das künftige Wachstum der von Einwanderern abstammenden Bevölkerung darstellen. Es ist, als würde man einer Nation dabei zusehen, wie sie eifrig ihren eigenen Scheiterhaufen errichtet. Wir sind tatsächlich so verrückt, dass wir unverheirateten Personen gestatten einzuwandern, um mit Ehepartnern und Verlobten, die sie nie zuvor gesehen haben, eine Familie zu gründen.15

Selbst wenn Enoch Powell und andere multikulturelle Beziehungen in den Vordergrund rückten, spielten bei der Migration nach Großbritannien vor allem wirtschaftliche und bildungspolitische Chancen eine Rolle. Die ökonomischen Erfolgsaussichten waren beträchtlich im Vergleich zu denen, die sich ihnen auf ihrer Insel boten. Bei der letzten Erfassung lag das Bruttoinlandsprodukt Grenadas bei rund 1,1 Milliarden Dollar. Um das ins Verhältnis zu setzen: Die Formel 1 erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von über 2,5 Milliarden Dollar, während das Pro-Kopf-Einkommen in Grenada derzeit bei etwa 10 000 Dollar liegt. Man kann sich also vorstellen, warum Schwarzen in den 1950er-Jahren ein Umzug in einen anderen Teil der Welt durchaus attraktiv erschien. Anthony Hamilton wurde 1956 in England geboren, hat aber offenbar nie seine familiären Wurzeln in der Karibik vergessen. Dennoch war es sein Geburtsland England, wo er sich persönlich und beruflich eine Existenz aufbaute.

Anthony lernte Lewis’ leibliche Mutter, Carmen Larbalestier, kennen, und die beiden heirateten. Als multiethnisches Paar in der Nähe von London zu leben, war ihre bewusste Entscheidung, und sie wirkte sich zweifellos auf ihre Beziehung aus – und auch auf die Art und Weise von Lewis’ Erziehung. Lewis Carl Davidson Hamilton erblickte am 7. Januar 1985 das Licht der Welt. Das war nur wenige Monate nachdem der US-amerikanische Leichtathlet Carl Lewis – nach dem er benannt wurde – bei den Olympischen Spielen in Los Angeles vier Goldmedaillen gewonnen und dadurch mit seinem Idol Jesse Owens gleichgezogen hatte, was Lewis’ Eltern sicherlich beeindruckt haben wird. Alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hatte, hatte Anthony schon immer fasziniert. 1987, als Lewis zwei Jahre alt war, ließen sich Anthony und Carmen scheiden. Obschon er wieder heiratete und mit seiner zweiten Frau, Linda, ein weiteres Kind bekam, brach er die Beziehung zu seinem Erstgeborenen nie ab. Sein Stiefbruder Nicolas steht Lewis seit jeher sehr nahe, und er beeindruckt ihn immer wieder damit, wie es ihm gelingt, viele der Schwierigkeiten zu meistern, denen er sich durch seine zerebrale Lähmung gegenübersieht.

Als Lewis mit fünf Jahren zunehmendes Interesse an Autos zeigte, soll Anthony Hamilton ihm ein ferngesteuertes Auto gekauft haben. Für ein Kind gibt es wohl kaum ein faszinierenderes Spielzeug. Ähnlich wie Simone Biles bei der Gymnastik zeigte Lewis so viel Interesse und Geschick im Umgang mit dem ferngesteuerten Auto, dass sein Vater ihn bei der British Radio Car Association (BRCA) anmeldete. Manche sagen, dass die Erwachsenen, die in der BRCA sind, die Sache ein wenig zu ernst nehmen. Lewis wurde ein Jahr später Zweiter in der Meisterschaft, und es gibt immer noch Leute, die darüber mehr als nur ein bisschen verärgert sind. Am 6. November 2020 postete Lewis auf seiner Facebook-Seite ein Erinnerungsfoto mit der Bildunterschrift:

Ich war sechs, als ich meine ersten beiden Pokale bei Rennen mit ferngesteuerten Autos gewann. Den kleineren Pokal erhielt ich für den zweiten Platz in einem Rennen mit Elektroautos gegen Erwachsene. Den größeren als bester Newcomer im Wettbewerb für größere Benzinautos, bei dem ich ebenfalls gegen Erwachsene antrat. Ich war der Jüngste in der Gruppe mit mindestens 15 Jahren Abstand. Wir waren auch die einzigen Farbigen dort. Ich war so stolz, das waren einige der besten Tage meines Lebens, die ich mit meinem Vater auf dem Rücksitz unseres alten Autos verbrachte, mit unserer Instant-Nudelsuppe und den Bacon-Sandwiches, was eine sehr englische Sache war. #199116

Ein netter Beitrag voller interessanter Details, in dem keinerlei Urteile über irgendjemanden oder irgendetwas gefällt werden. Es werden viele positive »Ich«-Sätze gebildet – für diejenigen, die auf solche Dinge achten –, und es wird nirgendwo irgendwer oder irgendetwas verunglimpft. In den öffentlichen Kommentaren zu diesem Beitrag kommen jedoch einige wichtige Akteure aus dem Dunstkreis des Lewis-Hamilton-Phänomens zu Wort: Hater.

Hater sind für das Verständnis von Lewis Hamilton genauso wichtig wie jemand wie Fuzzy Zoeller. Man kann Hamiltons Aussagen zu dem Druck, den er verspürte, als man ihn zum Außenseiter machte, nicht richtig verstehen, ohne dass man seine Erfahrungen mit den sozialen Medien versteht. Soziale Medien sind ein wirkungsvolles Instrument, aber sie können auch für den am besten geschützten Menschen verheerend sein. In Beiträgen wie diesem drückt sich Hamilton vage aus. Er vermeidet es, um sich zu schlagen, entfernt solche Beiträge aber auch bewusst nicht, obwohl er es könnte. Sie sind ein wichtiger Bestandteil seiner Geschichte. Sie zeigen, dass selbst er vor den gängigen Formen des Mobbings nicht gefeit ist und dass man damit umgehen kann.

Dan Tomlinson, der sich in seinem Facebook-/Meta-Profil als »2-facher Motorradclub-Rennsieger, Vater & Ehemann, das Leben ist gut« bezeichnet, schreibt in Reaktion auf den Beitrag des siebenfachen Weltmeisters: »Was hat das mit der Hautfarbe zu tun? Ihr seid alle Rennfahrer. Die gleichen Menschen mit der gleichen Leidenschaft.« Aber sind sie das? Man könnte versucht sein, Dan, dem Rennfahrer, Champion, Vater etc., etwas zu entgegnen wie: »Wen interessieren deine Frau und deine Kinder? Alle Familien und Wettbewerbe sind wichtig!«, aber das wäre nicht nett, nicht wahr? Im Hinblick auf Dans Selbstwahrnehmung ist noch anzumerken, dass er so etwas wie Können außer Acht lässt, wenn er von der »Gleichheit aller Rennfahrer« spricht. Und mit seiner Abneigung gegenüber Hamiltons Posting ist er nicht allein.

Ein anderer Facebook-User namens Andrew Bottomley hatte auch etwas zu der Sache zu sagen, und er ist nur ein Beispiel für unzählige andere, die negativ auf Lewis Hamiltons Beitrag reagiert haben. In einem Post vom 8. Februar 2024 auf seiner persönlichen Seite bringt er seine Wertschätzung gegenüber dem Formel-1-Piloten James Hunt und dem Motorradrennfahrer Barry Sheene zum Ausdruck. Ihm zufolge betrieben die beiden Briten ihren Sport zu einer Zeit, als Männer noch nicht schwanger werden konnten. Na ja. Unter dem Post, in dem Hamilton auf seine Titelgewinne als Sechsjähriger zurückblickte, schrieb er:

Ich war der weiße Typ mit der weißen Familie die in den frühen 2000ern neben euch geparkt hatte und dein Zipkart vom Dachgepäckträger eures Vauxhall Cavalier auf die PF-Kartbahn hob ist schon lustig denn dein Vater hatte keine Probleme damit unser weißes Wasser zu benutzen bleib in der Spur verlier deine Wurzeln nicht aus dem Blick Junge strahle.17

Da steckt eine ganze Menge drin. Zunächst einmal gibt es keinen Grund anzunehmen, dass Andrew tatsächlich je irgendwann in die Nähe der Hamiltons gekommen ist oder ihnen etwas von seinem »weißen Wasser« abgegeben hat. Davon abgesehen lohnt es sich, sich mit dem Subtext von Andrews Sermon zu beschäftigen. Es gibt ein Narrativ, demzufolge Lewis Hamilton und seine Familie von den Weißen Dinge erhalten haben, die ihnen nicht zugestanden hätten, und dass sie überdies undankbar sind und keine Spur von Demut zeigen. Diesem Narrativ begegnet man im Verlauf von Hamiltons Geschichte immer wieder. Ganz gleich, ob es um Wasser geht, das die guten Weißen den unterprivilegierten Schwarzen gespendet haben, oder um große Sponsorengelder von multinationalen Konzernen – es ist alles unverdient.

Lewis Hamilton schrieb, dass – soweit er es beurteilen konnte – er und sein Vater die einzigen schwarzen Teilnehmer bei den erwähnten Wettbewerben mit ferngesteuerten Autos waren. Die anderen Erwachsenen, die hart trainiert haben dürften, um diese Spielzeugautos richtig zu steuern und möglichst schnell zu sein, werden gewiss schwer daran zu schlucken gehabt haben, dass sie sich einem sechsjährigen Schwarzen geschlagen geben mussten. Es wäre eine Sache, würden sich ihre Aggressionen auf wütende Social-Media-Posts zwanzig Jahre später beschränken oder, besser noch, sie sich damit zufriedengeben, im stillen Kämmerlein vor sich hin zu brodeln. Leider berichten sowohl Lewis Hamilton als auch sein Vater von Fällen, in denen es zu echten Handgreiflichkeiten kam, die mit Lewis’ zunehmendem Erfolg immer mehr eskalierten.

Auf der Website der BRCA gibt es mittlerweile eine Rubrik unter dem Titel »Race With Respect«. Es ist leicht vorstellbar, dass es sich hierbei um einen Versuch handelt, der Art von Probleme entgegenzutreten, die dort auftreten, wo Erwachsene zu viel Zeit und Energie darauf verwenden, etwas zu »gewinnen«, und dabei doch am Ende nur ihre eigene Mittelmäßigkeit offenbaren.

Das alles trug dazu bei, dass Lewis Hamilton in dem weiter oben erwähnten Vanity-Fair-Interview erklärte, das Gefühl gehabt zu haben, nicht dazuzugehören. Rassismus und Ausgrenzung verfolgen und motivieren Hamilton bis zum heutigen Tag, da beides ihn und andere betrifft. Es gibt viele Wege, mit dem Gefühl, nicht dazuzugehören, umzugehen – sei dieses Gefühl nun real oder nur eingebildet. Im Laufe ihrer Geschichte hat sich die Formel 1 zu einem Sport entwickelt, in dem – wie in jedem anderen Sport auch – die jeweiligen Spitzensportler im Zentrum des Interesses stehen. Formel-1-Fahrer galten als Draufgänger, die abseits der Rennstrecke jede Menge Spaß hatten, indem sie viel Alkohol konsumierten und ausgelassene Partys feierten. Nun meint Hamilton aber nicht, dass er dazugehört hätte, wenn er nur mehr Zeit mit Feiern und Partymachen verbracht hätte. Vielmehr meint er, dass ein Schwarzer in diesem Sport einige Leute verstören würde. Hamilton geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er keinerlei Anstalten macht, sich irgendwie zurückzunehmen, sondern im Gegenteil seine Tattoos, seine Frisur, seinen Modegeschmack und seinen Aktivismus offensiv herausstellt. Er löst Reaktionen aus, positive wie negative. Kulturelle Entwicklung wird von denjenigen gefördert, die sich weigern, sich den etablierten Normen zu unterwerfen. Zu Beginn seiner Karriere muss Lewis unweigerlich Stellung zu der Frage beziehen, was es bedeutet, ein schwarzer Formel-1-Fahrer zu sein, und wie er sich Menschen gegenüber verhalten will, die ihn nicht in ihrer Nähe haben wollen.

Anthony begegnet diesem Problem mit einer klassischen Reaktion auf rassistische Ressentiments: Professionalität. Es gibt keinen Schwarzen auf der Welt, dem nicht irgendwann einmal etwas in der Art gesagt wurde wie: »Du musst doppelt so gut sein wie alle anderen.« Das erinnert an den Leitsatz der ehemaligen amerikanischen First Lady Michelle Obama: »When they go low, we go high«18 – wenn sie ihr Niveau senken, schrauben wir das unsrige hoch. Solche Reaktionen sind wichtig, ethisch vertretbar und in gewissem Maße effizient, aber sie helfen nicht wirklich weiter. Es ist ein Irrglaube, dass Leute wie Dan und Andrew zur Vernunft kommen und Gnade walten lassen könnten, weil Lewis Hamilton seine Sache so gut macht. Leider ist genau das Gegenteil der Fall. Wir werden sehen, dass der Hass, der Menschen wie Dan und Andrew umtreibt, exponentiell wächst, wenn jemand wie Hamilton immer erfolgreicher wird. (Man fragt sich, was andere Schwarze, die das Pech haben, auf Leute wie Dan und Andrew zu treffen, wohl ertragen müssen.) Doch Lewis Hamilton hat irgendwann beschlossen, dass er hoch hinaus will, ganz im Sinne seines Vaters und gemäß des Mottos von Michelle Obama. Zugleich wollte er etwas gegen die herrschenden Missstände unternehmen.

8Lewis-Hamilton-Interview aus dem Jahr 2006: »Young Driver on His F1 Hopes and Dreams«, 17. November 2020, Kanal Formula 1, https://www.youtube.com/watch?v=T3TAySZNq_g

9Chris Heath, »Lewis Hamilton: The F1 Superstar on Racism, His Future, and the Shocker That Cost Him a Championship«, 8. August 2022, https://www.vanityfair.com/style/2022/08/cover-story-lewis-hamilton-never-quits

10Lewis Hamilton Says Africa Needs a Formula 1 Race«, 21. November 2023, Kanal Pan African Lifestyle, YouTube, https://youtu.be/M9WmEH8oRug?si=6FAZJZggoqQE7_zZ

11»This Is Simone: Read the Story of Simone Biles«, Time for Kids und American Girl, 16. August 2020, https://www.timeforkids.com/g56/this-is-simone-biles/

12»Golfer Says Comments About Woods ›Misconstrued‹«, CNN.com, 21. April 1997, http://www.cnn.com/US/9704/21/fuzzy

13Chris Heath, »Lewis Hamilton: The F1 Superstar on Racism, His Future, and the Shocker That Cost Him a Championship«, Vanity Fair, 8. August 2022, https://www.vanityfair.com/style/2022/08/cover-story-lewis-hamilton-never-quits

14»Lewis Hamilton Breaks Down His Tattoos«, 17. Mai 2018, Kanal GQ, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=--5-4WPEs6Y

151. »Enoch Powell’s ›Rivers of Blood‹ Speech«, The Telegraph, 6. November 2007, https://www.telegraph.co.uk/comment/3643823/Enoch-Powells-Rivers-of-Blood-speech.html

16Lewis Hamilton, Facebook, 6. November 2020, https://www.facebook.com/LewisHamilton/photos/i-was-6-years-old-here-when-i-earned-my-first-two-trophies-remote-control-car-ra/3871477899600176/

17ebd.

18