9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fortune de France

- Sprache: Deutsch

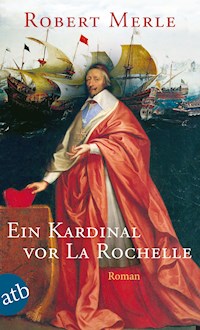

Pierre-Emmanuel de Siorac, Edelmann am Hof des jungen Königs Ludwig XIII., sprachbegabt, bewandert in allen guten hugenottischen Tugenden, diplomatieerfahren im Umgang mit schönen Frauen wie mit englischen Lords, ist nun im besten Mannesalter von zweiunddreißig Jahren. Berater und Dolmetscher des Königs und zugleich Besitzer eines Landgutes in der Île-de-France, hat er eine zärtliche Liaison in Paris und eine ebenso zärtliche in Orbieu, ist somit ein unabhängiger junger Mann. Aber so oft wie früher kommt er gar nicht mehr ins Bett, der Dienst beim König fordert den ganzen Siorac, namentlich in diesen drei bewegten Jahren von 1624 bis 1627. Der Adel intrigiert, Ludwigs jüngerer Bruder konspiriert, Kardinal Richelieu, des Königs genialer Minister, erhält Morddrohungen. Und Anna, Ludwigs Gemahlin, hat leider noch immer keinen Dauphin - dafür eine heikle Affäre am Hals, die die französische Diplomatie in große Schwierigkeiten bringt. Am Horizont vor La Rochelle zeigen sich die ersten englischen Schiffe ...

"Robert Merle ist einer der ganz wenigen französischen Schriftsteller, der sowohl den Erfolg beim Publikum wie die Achtung der Kritik errungen hat. Kurz, der Doyen unserer Romanciers ist ein glücklicher Mensch. Sein Rezept? Eine kluge Mischung aus dichterischer Kühnheit und profundem historischem Wissen." Le Figaro.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 765

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Robert Merle

Lilie und Purpur

Roman

Aus dem Französischen von Christel Gersch

Impressum

Titel der Originalausgabe

Le Lys et la Pourpre

ISBN 978-3-8412-0180-5

Aufbau Digital,

veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2010

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin

Die deutsche Übersetzung erschien erstmals 2000 bei Aufbau, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

Le Lys et la Pourpre © Robert Merle

Die Originalausgabe ist 1997 bei den Éditions de Fallois in Paris erschienen

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Design

nach einem Gemälde von Gerard van Honthorst

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Inhaltsübersicht

ERSTES KAPITEL

ZWEITES KAPITEL

DRITTES KAPITEL

VIERTES KAPITEL

FÜNFTES KAPITEL

SECHSTES KAPITEL

SIEBENTES KAPITEL

ACHTES KAPITEL

NEUNTES KAPITEL

ZEHNTES KAPITEL

ELFTES KAPITEL

ZWÖLFTES KAPITEL

DREIZEHNTES KAPITEL

VIERZEHNTES KAPITEL

FÜNFZEHNTES KAPITEL

ERSTES KAPITEL

Unsere lieben Klatschmäuler am Hof behaupteten, daß Ludwig XIII. Richelieu nur sehr widerstrebend in seinen Staatsrat berufen habe. Das stimmt. Weiter behaupteten sie, Ludwig habe den Kardinal lediglich genommen, weil seine Mutter ihn dazu drängte. Und das ist blanker Unsinn.

Wenn es irgend auf der Welt einen Menschen gab, dem Ludwig nicht nachgeben wollte und nicht konnte, dann dieser Frau, die ihm so nahe stand, die ihn aber in seiner Kindheit zu sehr gedemütigt hatte und die später zweimal die Waffen gegen ihn erhob. Aus ihrem Joch schlug sich Ludwig frei. Aber sein Mißtrauen gegen den Kardinal blieb noch lange bestehen, schließlich war Richelieu Minister unter dem Schurken Concini gewesen – der auf Befehl Seiner Majestät am vierundzwanzigsten April 1617 exekutiert wurde –, und dann war er der engste Berater der Königinmutter, als diese – von ihrem Sohn – ins Exil zu Blois geschickt wurde.

Sein Urteil in diesem Punkt änderte sich aber im Lauf der Jahre. Er kam nicht umhin anzuerkennen, daß Richelieu sich um einen mäßigenden Einfluß auf Maria von Medici bemühte, wo immer ihm ein solcher Einfluß möglich war.

Außerdem erkannte er, daß der Kardinal große Talente hatte, und obwohl ihn diese Talente in einem bestimmten Sinne schreckten, denn er fürchtete, der Prälat würde ihn tyrannisieren, sobald er ihm einige Macht einräumte, war Ludwig seiner unzulänglichen, verräterischen und pflichtvergessenen Minister doch mittlerweile so leid, daß er sich entschloß, Richelieu auf die Probe zu stellen. Wenigstens eine Zeitlang wollte er ihm vertrauen – die ›Tronçonnade‹1, sollte der Mann sein Mißfallen erregen, blieb ihm allemal. Aber Richelieu machte aus diesem so mißtrauischen Vertrauen sofort das Beste!

Ludwig hatte Herrn von Schomberg, den Oberintendanten der Finanzen, auf falsche Anschuldigungen hin verbannt, und er mußte einsehen, daß das ein Irrtum war. Sehr bald darauf sah er, daß er einen neuen Irrtum begangen hatte, als er statt seiner La Vieuville, den Schwiegersohn des Bankiers Beaumarchais, berufen hatte. Der Tatmensch Ludwig reagierte mit seiner gewohnten Energie: Er setzte La Vieuville auf Schloß Amboise gefangen. Der scharf verfolgte Beaumarchais konnte gerade noch auf seine Insel Noirmoutiers entwischen.

Also bestellte Ludwig ein Untersuchungsgericht, dem er außer La Vieuville und Beaumarchais an fünfzig weitere Finanziers überantwortete. Er wollte, daß diese Falschspieler schnellstmöglich und rigoros bestraft würden. Bevor er aber die zermalmende Maschine gegen sie in Gang setzte, beriet er sich mit Richelieu.

Niemand verstand es wie der Kardinal, das Für und Wider einer Sache zu beleuchten, ohne seine Präferenz zu zeigen, so daß es ganz Seiner Majestät überlassen blieb, zu wählen und zu entscheiden. Nur zeigte sich dieses Wider so gut begründet, daß Ludwig ihm einfach den Vorzug geben mußte.

Der Leser erlaube mir, in geraffter Form wiederzugeben, was der Kardinal dem König sagte.

»Sire, diese Herren haben den Schatz tatsächlich ohne jede Scham geplündert und Euch in eine höchst prekäre Lage gebracht, denn ohne Geld kann man keine Politik machen. Sie haben also ein schweres Verbrechen gegen Eure Majestät begangen, und es wäre nur gerecht, sie der härtesten Strafe zuzuführen. Gesetzt aber, Sire, man befreite die Erde von diesen Gaunern – bekämt Ihr die unterschlagenen Millionen dadurch wieder? Höchstwahrscheinlich nicht. In Erwägung dessen, Sire, böte sich eine zweite Lösung an: Man tritt mit jedem einzelnen in Verhandlung und sichert ihm die Freiheit zu, falls er seinen Unterschleif zurückzahlt. Es steht bei Eurer Majestät, die Ihr genehmere Lösung zu wählen.«

Nach kurzer Überlegung sagte der König: »Verhandelt, mein Cousin, verhandelt!«

Ich glaube, es bereitete Richelieu jedesmal, wenn der König ihn »mein Cousin« nannte, ein inniges Vergnügen. Dir, Leser, ist es natürlich nicht neu, daß Seine Majestät den Kardinälen diese schmeichelhafte Anrede laut Protokoll schuldete. Aber diesmal wußte Richelieu, daß es nicht mehr nur Protokollsache war: In der Bankiers-Affäre befolgte Ludwig seinen Rat.

Und Richelieu verhandelte mit den Bankiers, ohne jede Drohung, jede Schärfe. Ganz Samt und Seide, ließ er nur jeweils durchblicken, daß Ludwig zum Äußersten entschlossen sei, sollte die Verhandlung scheitern. Und mit Geschick und Geduld entlockte er ihnen an die fünfzehn Goldmillionen. Im siebten Himmel über diesen Fischzug, der die Reichskassen wieder füllte, tat Ludwig, was er noch keinem anderen Sterblichen vergönnt hatte: Er fragte Richelieu, wen er ihm als neuen Oberintendanten der Finanzen empfehle.

Dieses Gespräch, dessen Gegenstand ich zunächst nicht kannte, fand im Zimmer Seiner Majestät unter vier Augen statt, während ich im Vorzimmer wartete, wohin ich bestellt worden war, ohne zu wissen, was der König von mir wollte. Ich leugne nicht, daß mir die Zeit reichlich lang wurde, die ich da am Fenster stand und in den Regen starrte, der sich in Strömen über das diesige Paris ergoß. Außerdem hatte ich morgens törichterweise ein Wams und Kniehosen angelegt, mit denen ich großen Eindruck zu machen hoffte, nur war der Stoff für dieses kühle Frühjahr leider viel zu dünn. Endlich ging die Tür des königlichen Gemachs auf, und Berlinghen steckte den Kopf heraus.

»Herr Graf«, sagte er, »Seine Majestät wünscht Eure Anwesenheit.«

Ich trat ein, entblößte mein Haupt und beugte vor dem König das Knie, dann entbot ich dem Kardinal eine tiefe Verneigung, und während ich mich diesen Übungen unterzog, sah ich, daß Ludwig, den Hut auf dem Kopf, in einem Lehnstuhl gegenüber einem zweiten Lehnstuhl saß, der leer war, und daß Richelieu stand. Offenbar, so schloß ich, hatte Ludwig dem Kardinal wegen seiner anfälligen Gesundheit jenen Platz angeboten, aber Richelieu hatte aus peinlich beobachtetem Respekt vor dem König auf dieses Angebot verzichtet.

Der Kardinal stand barhäuptig, hielt seine Purpurkalotte in der einen Hand und stützte sich mit der anderen, vermutlich um seine Beine zu entlasten, auf die Stuhllehne. Er war derzeit neununddreißig Jahre alt und eine blendende Erscheinung, groß, schlank, graziös in seinen Bewegungen, in der Haltung elegant, dazu eine gebogene Nase, ein feines, schmales Gesicht mit zwei herrlichen schwarzen Augen.

Er wirkte älter, als er war. Dafür sah Ludwig nicht wie dreiundzwanzig aus, sondern jünger. Seine Wangen waren noch immer rundlich, um seine Augen zeigte sich nicht eine Falte, seine Lippen waren voll und rot. Wenn etwas in diesem Gesicht erwachsen war, dann der Ausdruck seiner Augen: Aus ihnen sprachen Autorität, Strenge und Argwohn, die aber gelegentlich durch eine vertrauende, neigungsvolle Miene widerlegt werden konnten.

Der Kardinal war nur sechzehn Jahre älter als der König, doch verjüngte beider scheinbares Alter den zweiten auf Kosten des ersten, so daß man versucht sein konnte, sie für Vater und Sohn zu halten. Bei ihrer eingehenden Betrachtung ging es mir durch den Sinn: Wenn dieses noch unsichere neue Band zwischen ihnen die künftigen Jahre glücklich überdauern sollte, könnte Ludwig, den die Ermordung Henri Quatres in eine lange Nacht gestoßen hatte, doch wieder eine Art Vater finden in diesem klugen und kundigen Ratgeber, der endlich so viele Minister ablöste, deren Unfähigkeit oder Raffsucht den Staat in Gefahr gebracht hatten.

Auf den ersten Blick wirkte der Abstand groß zwischen dem Herrscher, der protokollgemäß mit dem Hut auf dem Kopf dasaß, und dem Prälaten, der barhäuptig vor ihm stand. Und doch schien die Ehrfurcht des Kardinals vor dem Gesalbten des Herrn bereits eine Entgegnung zu finden in der unausgesprochenen Ehrerbietung des jungen Königs vor dem Älteren, dessen Weisheit, Erfahrung und Kenntnis ihn tief beeindruckten und einnahmen.

»Mein Cousin«, sagte Ludwig, als ich den Raum betrat, »kennt Ihr Graf von Orbieu?«

»Sire«, sagte der Kardinal, der mir ein liebenswürdiges Lächeln schenkte – immerhin war ich ein dem König sehr nahestehender Diener und darum für ihn keine zu vernachlässigende Größe –, »ich kenne Graf von Orbieu aus den Erzählungen von Pater Joseph, der ihn hoch schätzt aus drei Gründen. (Sogar im normalen Gespräch bezifferte der Kardinal seine Gründe.) Primo, er ist seinem König ganz ergeben. Secundo, er führt tatkräftig sein Gut Orbieu. Und tertio, er hat in jungen Jahren fleißig studiert, im besonderen fremde Sprachen.«

»Monseigneur«, sagte ich mit einer weiteren Verneigung, nicht weniger tief als die erste, »in puncto fremde Sprachen steht Eure Eminenz niemandem nach.«

Ich hätte hinzusetzen können, daß der Kardinal außer Griechisch und Latein auch Italienisch und Spanisch konnte, doch beendete ich mein Kompliment, bevor es in die Schmeichelei abglitt, denn die verabscheute Richelieu. Nicht daß er so bescheiden gewesen wäre, ganz im Gegenteil. Wo sich irgend Gelegenheit bot, pflegte er, wenn auch stets in verhüllten Worten, sich selbst das prächtigste Lob auszustellen. Lob aus anderem Mund hingegen fand er ungehörig, ja geradezu beleidigend. Wirklich, er war nicht wenig von sich eingenommen, nicht auf Grund seiner Herkunft, denn er stammte aus bürgerlich gekreuztem Landadel, aber aus Eigenliebe und im Wissen um seine überragenden Talente.

»Ist Euch bekannt, mein Cousin«, sagte Ludwig, »daß Orbieu, als ich Schomberg in Ungnade entließ, so kühn war, ihn in seinem Gemach aufzusuchen und in seiner Verlassenheit zu trösten? Und daß er, nachdem er den Mann getröstet hatte, mir einen Brief überbrachte, in dem Schomberg mich bat, seine Amtsführung vom Obersten Gerichtshof überprüfen zu lassen? Was sagt Ihr zu dieser Aufführung des Grafen, mein Cousin?«

»Sire«, sagte lächelnd der Kardinal, »jedes Handeln läßt sich nach zweierlei Maß bewerten: Primo, wie gefährlich ist es? Und secundo, was kommt dabei heraus?«

»Gefährlich war es«, sagte Ludwig. »Ich hätte Orbieu dafür verbannen können.«

»Aber Ihr tatet es nicht, Sire«, sagte Richelieu.

»Sein Handeln«, sagte Ludwig, »hat mir nicht mißfallen. Ich gab die erbetene Untersuchung in Auftrag, und Schomberg ging weiß wie Schnee daraus hervor.«

»Das Ergebnis ist also exzellentissime!« sagte der Kardinal, der italianisierte Superlative liebte. »Sire, wenn Ihr erlaubt, möchte ich Graf von Orbieu eine Frage stellen.«

»Fragt, mein Cousin.«

»Graf«, sagte er, »meint Ihr, daß Schomberg ein guter Finanzminister war?«

Bevor ich antwortete, drehte ich meine Zunge im Munde um, schließlich wußte ich ja nun, daß jede Antwort der Kardinalsphilosophie zufolge nach zweierlei Maß zu bewerten war: Primo, wie gefährlich sie war, und secundo, was dabei herauskam. Weil mein Geist aber nicht so tiefschürfend war wie der des Kardinals, hielt ich mich lieber an die Wahrheit.

»Eminenz«, sagte ich, »Herr von Schomberg ist ein sehr ehrenwerter Mann und ein sehr guter Soldat, aber in den Finanzen kennt er sich nicht aus.«

»Bravo, bravissimo, Graf!« sagte Richelieu, »genauso denkt Seine Majestät! Darum hat Seine Majestät beschlossen, wenn Sie Schomberg sein Ministeramt nun wiedergibt, ihm künftig Monsieur de Marillac und Monsieur de Champigny an die Seite zu stellen, die auf dem Gebiet beide Meister sind.«

Ich war überglücklich, daß Schomberg sein Amt wiederbekommen sollte. Und weil ich überzeugt war, daß sowohl diese Rückkehr in Gnaden wie auch die Ernennung Marillacs und Champignys das Werk des Kardinals waren, konnte ich nur bewundern, wie er, nachdem er erreicht hatte, was er wollte, das ganze Verdienst an seinen eigenen Entscheidungen dem König zusprach.

»Sire«, sagte ich mit einer tiefen Verneigung, »ich freue mich sehr, daß Eure Majestät Herrn von Schomberg wieder in sein Amt einsetzt.«

»Ja, ich bin auch froh, daß diese Geschichte beendet ist«, sagte der König mit einem Blick auf seine Uhr, die er aus dem Ärmelaufschlag zog.

Damit erhob er sich ungestüm. An seinem raschen Ton und Gebaren merkte ich, wie er darauf brannte, zur Jagd aufzubrechen. Der Regen hatte aufgehört.

»Sioac«, sagte er, indem er das r meines Namens ausließ, wie er es früher als Kind getan hatte und was seither immer ein Zeichen seiner besonderen Gunst war, »macht Euch auf die Reise ins Anjou, auf meine Kosten. Vermeldet Herrn von Schomberg, was ich beschlossen habe, und bringt ihn her. Monsieur du Hallier wird Euch eine Kutsche und eine starke Eskorte geben.«

Du Hallier hatte wie sein Bruder, Monsieur de Vitry, wie Déagéant, Tronçon, ich und ein paar andere an der Verschwörung teilgenommen, die Ludwig ausgebrütet und zum Ziel geführt hatte, um Concini aus dem Weg zu räumen und seine Frau Mutter der Macht zu entheben, weil sie sich zum großen Leidwesen ihres Sohnes aus eigenem Entschluß nicht davon trennen konnte. Nach der Erschießung des Abenteurers wurde Vitry, bis dahin Hauptmann der Leibgarde, vom König zum Marschall von Frankreich ernannt. Allerdings mochte ihm dann niemand ein Heer anvertrauen. Du Hallier, vorher Leutnant, wurde statt seiner Gardehauptmann und mühte sich nun redlich, sein Amt zu erfüllen, aber er war besser mit Muskeln als mit Gehirnschmalz gesegnet.

Du Hallier war ein vierschrötiger Mensch mit grobem Gesicht, hatte eine dicke Nase, einen großen Mund, rote Haare und dumme kleine Augen. Kaum daß er mich erblickte, kam er auf mich zugestürzt und umarmte mich, aber in aller Aufrichtigkeit. In seinen Augen war ich, und das bis ans Ende meiner Erdentage, ein »Mitverschworener des vierundzwanzigsten April«, also das Edelste, was es am Hof gab. Außerdem war ich als der unerschrockene Verteidiger Herrn von Schombergs bekannt, der bei den königlichen Garden ungemein beliebt war.

Nach so tüchtiger Begrüßung packte mich Du Hallier mit seiner Pranke und führte mich in die Remise, damit ich mir einen Wagen für meine Mission auswähle.

»Was denn, Du Hallier«, sagte ich höchst verwundert, »Ihr wollt mir doch nicht etwa eine Karosse des Königs geben?«

»Andere stehen hier nicht«, sagte Du Hallier.

»Aber sie tragen alle das königliche Wappen am Schlag!« sagte ich, indem ich das halbe Dutzend vergoldeter Karossen umrundete.

»Soll es extra für Euch abgekratzt werden?« sagte Du Hallier und lachte so dröhnend, daß ein Hengst im nahen Marstall anfing wie wild zu wiehern und mit den Hufen gegen seinen Verschlag zu donnern.

»Armer Ramses«, sagte Du Hallier, »beim kleinsten Lärm regt er sich auf. Sie haben ihm gestern seine Lieblingsstute weggenommen, damit er seinem Zapfen mal ein bißchen Ruhe gönnt, er soll nämlich am Montag eine reinrassige Stute bespringen. Ob Ihr’s glaubt oder nicht, Orbieu, der Strolch kriegt die schönsten Pferdemädchen des Reiches vorgesetzt. Er bespringt sie auch, klar. Aber am liebsten ist ihm doch seine Stute, die bald fünfzehn Jahre alt ist.«

Weil ich wußte, daß Du Hallier nicht mehr aufhören konnte, wenn er erst von Pferden angefangen hatte (deren Geruch er übrigens unausrottbar an sich trug), brachte ich das Gespräch rasch auf den Ausgangspunkt zurück.

»Aber, diese wappengeschmückten Schläge, ich bitte Euch, Du Hallier! Sollen mich die Leute überall, wo ich durchkomme, für den König halten?«

»Keine Sorge! Der König reist immer mit großem Gefolge, Ihr kriegt nur ein ganz kleines: Eine mickrige Eskorte Musketiere unter dem Befehl eines kleinen Scheißleutnants und einen Karren für die impedimenta.«

Mit dem lateinischen Wort waren die sperrigen Gepäckstücke gemeint, und daß Du Hallier es kannte, was zunächst verwundern mag, lag einfach daran, daß es im Reglement der Garden groß und breit geschrieben stand. Hinwiederum war der »kleine Scheißleutnant«, im Mund des Gardehauptmanns nicht verächtlich gemeint, es war vielmehr die übliche Ausdrucksweise.

»Und wer ist das?«

»Mein Vetter, Monsieur de Clérac. Er wird Euch gefallen. Den Leutnantsposten bei der Kompanie Musketiere, die der König vor zwei Jahren geschaffen hat, hat er mir zu verdanken. Er stammt aus dem Périgord wie Euer Herr Vater. Alsdann, Orbieu, welche Kutsche nehmt Ihr?«

»Die beste …«

»Das ist die von Seiner Majestät!«

»Die haltbarste.«

»Ist die von Seiner Majestät!«

»Die bestgefederte.«

»Ist noch mal dieselbe!«

Du Hallier lachte schallend. Und wieder fing Ramses an zu wiehern und mit dem Huf zu donnern.

»Mein lieber Du Hallier, ich muß weiter. Gebt mir, welche Karosse Ihr wollt. Ich verlasse mich auf Euch.«

Hiermit lief ich, nicht ohne abermals bis zum Ersticken umarmt worden zu sein, ganz grün und blau gedrückt, zu Monsieur de Marillac, der die Oberfinanzverwaltung solange leitete, bis er Herrn von Schomberg unterstellt werden würde. Ich fand den Kanzler bei ihm, der mir einen Brief für Schomberg übergab, durch den er wieder in sein Amt eingesetzt wurde. Lebhaft fügte der Kanzler hinzu, daß Seine Majestät ihn in den nächsten Monaten auch zum Marschall von Frankreich ernennen wolle.

»Er wird überschüttet!« sagte Monsieur de Marillac, der mir ebenso starr, schroff und grantig erschien wie der Kanzler liebenswürdig und höflich. »Zwei große Gehälter für Schomberg allein, eins für den Finanzminister und eins für den Marschall von Frankreich!«

Das sagte er so verdrossen, als sollte er die Beträge aus eigener Tasche bezahlen.

»Euch, Herr Graf«, fuhr er fort, »habe ich im Auftrag Seiner Majestät zwanzigtausend Taler für Eure Reisekosten auszuzahlen.«

»Das ist aber viel!« sagte ich.

»Viel zuviel, ja«, sagte Marillac. »Zumal«, wie er ungnädig hinzusetzte, »ein berittener Bote gereicht hätte, Herrn von Schomberg aus dem Anjou zurückzuholen.«

»Seine Majestät hat so entschieden«, sagte der Kanzler, der es unziemlich fand, daß Monsieur de Marillac eine Verfügung des Königs bemäkelte.

»Ich glaube eher, das war die Idee des Kardinals«, sagte Marillac sauertöpfisch. »Der Kardinal liebt Pomp und große Inszenierungen.«

Diese Spitze gegen den Kardinal verwunderte mich, denn jeder am Hof wußte, daß Marillac seine gegenwärtige Position vor allem ihm verdankte.

Und unvermittelt kehrte mir Marillac den Rücken. Ein Gehilfe kam mit einem Sack und leerte ihn auf den Zahltisch aus. Himmel, war das eine hübsche Musik, dieses Geklingel der Taler! Der Gehilfe zählte sie, schob sie wieder in den Sack, verschloß ihn mit festem Band und übergab ihn mir. Ich wiederum übergab ihn La Barge, der ihn unter seinem Cape verborgen ächzend zu meiner Wohnung im Louvre trug.

»Der Sack ist ja schwer wie Blei, Herr Graf«, murrte er hinter mir.

»Stille, mein Sohn«, sagte ich lachend, »wenn’s deiner wäre, fändest du ihn federleicht!«

Zum Souper sah ich Seine Majestät wieder.

»Sioac«, sagte der König, »nehmt Euch Zeit für diese Reise. Schomberg wird Euch im Anjou feiern wollen, und ich hätte nichts dagegen, wenn Ihr auf der Rückreise in Orbieu halten und seinen Empfang erwidern wolltet. Trefft demgemäß Eure Vereinbarungen mit Monsieur de Clérac und brecht alsbald auf.«

Ich nahm also von Ludwig mit wärmstem Dank Urlaub, denn entgegen dem grantigen Marillac war ich mir sicher, daß die Idee, mich persönlich zu Schomberg zu schicken, vom König stammte und nicht von Richelieu. Wenn Seine Majestät zuerst auch verärgert war, daß ich als einziger vom ganzen Hof den armen Schomberg in seiner Ungnade aufgesucht hatte, so hatte ihn dies bei nachträglicher Überlegung doch gerührt, und in seinem Zartsinn wollte er mich nun dafür belohnen, indem er mich zum Herold machte für Schombergs Rückkehr in Gnaden.

Am nächsten Morgen ließ ich Monsieur de Clérac durch La Barge zu mir zum Frühstück bitten. Meinem Reitknecht fast auf den Fersen, erschien er denn auch und machte mir für einen »kleinen Scheißleutnant« einen ziemlich aufgeweckten und unternehmenden Eindruck. Die Mahlzeit wollte er nicht mit mir teilen, er hatte bereits gegessen, doch nahm er gerne ein Glas Burgunder.

»Ich habe berechnet«, sagte er, »daß man bis Angers sechs Etappen einlegen muß. Die erste selbstverständlich auf Eurem Gut Orbieu. Dann in Chartres, Nogent-le-Rotrou, Le Mans und zum Schluß in La Flèche. Mit jeweils ein bis zwei Ruhetagen, um die Pferde zu schonen, würde die Reise eine Woche dauern.«

»Und wo logiert die Eskorte?«

»Entweder in einem Gasthof, falls er nicht zu verwanzt ist, oder in einem Kloster, sofern die Mönche nicht zu habgierig sind und Eure Börse über Gebühr schröpfen wollen.«

»Und ich, Monsieur de Clérac, wo wohne ich?«

»Beim Bischof, wo es einen gibt, sonst beim Bürgermeister. Es kann aber auch sein, daß die gute Gesellschaft des Ortes sich die Ehre geben will, Euch, Herr Graf, eine angenehmere Gastlichkeit zu bieten.«

»Wie viele Musketiere sind es?«

»Fünfundzwanzig. Ein Viertel unserer Kompanie.«

»Wißt Ihr, warum der König mir zur Bewachung Musketiere gibt?«

»Wir haben einen guten Ruf«, sagte Monsieur de Clérac bescheiden.

»Besser als die Garden?«

»Nein, nein, die Garden sind tadellos! Aber wir gelten als beweglicher.«

»Wobei, Monsieur de Clérac?«

»Bei Überfällen und Hinterhalten.«

»Wer in diesem Reich hätte denn die Verwegenheit, eine königliche Karosse zu überfallen? Straßenräuber?«

»Die würden das nicht wagen, nein. Aber unsere Feldzüge gegen die Hugenotten haben ihr Gefolge hinterlassen: bewaffnete Banden von Deserteuren oder, was schlimmer ist, von entlassenen Söldnern, die auf ihrer Heimkehr alles plündern, was ihnen vor die Nase kommt, Bauern erschlagen, Vorräte rauben, Weiber vergewaltigen. Und die sind ernstlich zu fürchten, denn die verstehen sich auf den Krieg.«

»Aber warum sollten sie uns angreifen?« fragte ich.

»Weil sie unsere Waffen, unsere Pferde wollen und die königliche Karosse.«

Nun, bekanntlich passiert nie etwas genau so, wie man es sich vorgestellt hat, sei’s im Guten, sei’s im Bösen. Es gab auf der ganzen Reise, ob von Paris nach Angers oder von Angers nach Paris, nicht das kleinste Gefecht zu bestehen. Ich übernachtete bald bei einem Bischof, bald bei einem Bürgermeister und speiste hier so gut wie dort, nur daß ich dazu bei dem einen die salbungsvollen Reden, beim anderen das Amtspalaver schlucken mußte. Nur einmal, ein einziges Mal, bot mir »die gute Gesellschaft des Ortes«, um mit Monsieur de Clérac zu sprechen, eine Gastfreundschaft, die ich so sonderbar und denkwürdig fand, daß ich hier davon berichten will.

Es war in La Flèche. Die Jesuiten des berühmten dortigen Kollegs hatten unseren Quartiermachern angeboten, meinen Reisezug eine Nacht zu beherbergen. Als ich der Stadt entgegenfuhr, sah ich durchs Wagenfenster, wie ein Bürschchen außer Atem neben meinem Gefährt her lief und ein Papier schwenkte. Ich ließ den Kutscher halten, beugte den Kopf hinaus und fragte den Jungen, was er wolle.

»Seid Ihr das«, fragte er japsend, »ein Graf, welchselbiger in einer Karosse des Königs reist?«

»Ja, siehst du sein Wappen nicht am Schlag?«

»Also, dann seid Ihr selbiger Graf von Orbieu?«

»Ja doch.«

»Wenn es an dem ist, soll ich Euch dies Billett übergeben von einer Dame.«

Anstatt es mir aber zu geben, streckte der Junge den Arm mit dem Billett hinter sich.

»Nun, gib her!« sagte ich, »worauf wartest du?«

»Daß Ihr erst bezahlt«, sagte er. »Von der Dame hab ich keinen blanken Heller gekriegt.«

Ich betrachtete mir den Schlauberger. Er war noch keine zehn Jahre alt, ziemlich zerlumpt und schmutzig, hatte aber blitzwache Augen.

»Wie heißt die Dame?«

»Frau Baronin von Candisse.«

»Ich kenne sie nicht. Wie kommst du darauf, daß ich dir deine Besorgung bezahle?«

»Na, weil selbige Dame schön ist wie die heilige Jungfrau.«

»Die heilige Jungfrau hätte dich bezahlt«, sagte ich.

»Aber nicht Madame de Candisse! Die ist knickerig, daß sie ein Ei scheren täte!«

Lachend gab ich ihm einen Sou für seine Besorgung und zwei obendrein für den Spaß, den er mir gemacht hatte. Er starrte auf die drei Sous in seiner kleinen schwarzen Hand, als wär’s ein Wunder, dann endlich steckte er sie tief in seinen geflickten Hosensack und warf einen Blick in die Runde wie: Jetzt komme bloß einer, der mir die wegnehmen will!

Ich fragte ihn, wer die Baronin denn sei.

»Eine ganz schön reiche Witwe«, sagte er.

»Und wie alt?«

»Wie Ihr, Herr Graf.«

Mehr ließ er sich nicht entlocken, sondern verwahrte seine Zunge genauso sorgsam im Mund wie mein Geld in seinem Hosensack und sauste davon.

Ich las das Billett. Es war hochelegant abgefaßt, und wie ich vermutet hatte, bot Madame de Candisse mir eine Übernachtung in ihrem Hause an. Nun wollte ich ohne Zwieback nicht landen, darum schickte ich meinen Reitknecht zu der Baronin, ihr meinen Dank nebst Komplimenten auszurichten und ihre Einladung, je nach seinem Eindruck von der Dame, in meinem Namen anzunehmen oder abzulehnen.

»Herr Graf«, sagte La Barge, als er zurückkam, mit verschmitztem Lächeln, »sollte Euch diese Einladung gewisse Hintergedanken eingeflößt haben, vertreibt sie rasch. Diese Madame de Candisse ist schön, daß sie einen Heiligen ins Stolpern brächte, aber sie ist auch die frömmste Betschwester der Schöpfung: schwarz gekleidet, zugeknöpft bis ans Kinn, eine abwesende Schmachtmiene, als wäre sie nicht mehr von dieser Welt, die Stimme wie erloschen, und in ihrem Haus überall Kruzifixe, Madonnen, Heiligenbilder, Weihrauch, ein Kloster ist nichts dagegen.«

»Also hast du höflich abgelehnt?«

»Im Gegenteil, Herr, ich habe angenommen.«

»Wieso?«

»Eine Betschwester, aber schön, dachte ich, ist doch besser als Jesuiten, die es nicht sind. Wenigstens erfreut sie Eure Augen.«

»Und daß ich mich mit so einer Heiligen langweilen könnte, kam dir nicht in den Sinn?«

»Heilig oder nicht, Herr Graf«, sagte La Barge und hob spöttisch die Brauen, »das kommt doch auf den Versuch an!«

»Ach, du Schlaumeier!« sagte ich. »Du glaubst wohl, du kannst mich mit deiner großen Erfahrung belehren? Hast es ja weit gebracht, seit du die braunen Brüste der schönen Zohra nach dem Hörensagen bewundert hast und dir nicht vorstellen konntest, eines Tages Hand anzulegen.«

»Herr Graf«, sagte La Barge mit seinen knapp zwanzig Jahren, »ich bin älter geworden.«

Ich wies La Barge an, er solle zum Kutscher auf den Bock steigen und ihm den Weg zum Hause Candisse zeigen.

»Ich auf den Kutschbock, Herr Graf?« sagte er, und sein Gesicht lief rot an. »Ja, wenn Ihr befehlen wolltet, daß ich als Wegweiser vorausreite, das wäre meiner Stellung eher angemessen!«

»Junker La Barge, wenn du Musketier wärst, weißt du, was es dich dann kosten würde, einen Befehl zu verweigern?«

»Weiß ich, Herr Graf. Deshalb diene ich auch lieber einem Ritter vom Heilig-Geist-Orden, gütig, menschlich und barmherzig.«

»Unverschämter Kerl, mach, daß du deinen Arsch in den Sattel schwingst, eh dir mein Stiefel nachhilft!«

Das war aber nur eine Redeweise. Auch als er noch mein Page war, hatte ich ihn nie geschlagen.

Vor meinem Einzug in die Stadt La Flèche hielt ich in einem Dorfgasthof, legte meine schönsten Kleider an und gürtete meinen Hofdegen (ein Geschenk meiner Patin, der Herzogin von Guise). Und eingedenk der Worte von La Barge tat ich ein übriges, um mich im Hôtel de Candisse recht zu präsentieren, ich vervollständigte meinen prächtigen Anzug durch eine Zutat, die mir die besondere Wertschätzung der frommen Schönen erwerben sollte: Ich legte mein blaues Band des Heilig-Geist-Ordens an, das Kreuz mit der weißen Taube darauf mußte meiner Gastgeberin schmeicheln.

Das Tor des schönen Hôtel Candisse wurde uns von einem mageren Diener in etwas abgeschabter Livree geöffnet. Er rief den maggiordomo, der nach tiefer Verneigung sagte, er sei Monsieur de Lésignasse, und die Frau Baronin könne mich zur Stunde nicht empfangen, weil sie bei ihrer Andacht und wahrscheinlich erst zum Abendessen zurück sei; inzwischen stehe er aber für alle meine Wünsche zur Verfügung.

Ich sagte, er würde mir das größte Vergnügen machen, wenn er mir ein Bad bereiten ließe, ich würde mich von der langen Kutschenfahrt gern erfrischen, und er möge doch einen Barbier rufen, daß er mir den Schnurrbart stutze. Monsieur de Lésignasse kniff die Lippen ein, offenbar fand er, daß ich meinem vergänglichen Leib allzuviel Sorge angedeihen ließ. Trotzdem erfüllte er meine Bitte, und ich dankte ihm bestens, so wenig mir seine Erscheinung auch gefiel. Er war überaus mager, mehr lang als groß, seine schwarzen Brauen wuchsen über der Nase zusammen, die Augen hielt er fast immer gesenkt. Der Mensch sah aus wie ein Sakristan oder ein verkappter Schlagetot.

Nun betrat eine ziemlich hübsche Kammerzofe die Szene, aber durchaus nicht in dem kanonischen Alter, das man von einer Badefrau erwartet. Auch sie war mager wie alle Diener im Haus. Anscheinend gab es hier mehr Brotrinden als Braten zu essen. Kühl und unnahbar sagte sie, es sei ihr Auftrag, mich auszukleiden. Was sie auch ohne Verlegenheit tat. Um mit ihr ins Gespräch zu kommen, fragte ich nach ihrem Namen.

»Der Herr Graf«, antwortete sie mit knappster Höflichkeit, ohne mich auch nur anzusehen, »braucht meinen Namen nicht zu kennen. Nachdem der Herr Graf gebadet hat, sieht er mich nicht wieder.«

Sobald ich splitternackt war, rückte sie mir einen Schemel an den Zuber, damit ich hineinsteigen und eintauchen konnte, nach der langen Reise eine Wonne! Die erhöhte sie, indem sie mir Brust und Rücken rubbelte. Dann wurde ihre Hand sanfter, je tiefer sie ins Wasser griff, was seine Wirkung auf mich nicht verfehlte. Doch glich dies mehr einer Inspektion als einer Liebkosung, und prompt zog sie die Finger auch zurück, immer mit dieser frostigen Miene wie seit Anfang.

Jetzt kam der Barbier, und mit einem tiefen Knicks ging die Zofe rückwärts hinaus, ohne mir einen Blick zu gönnen, der auch nur einen Funken Menschliches verriet. Während der Barbier mir behende den Schnurrbart und den Kinnbart versäuberte, fragte ich mich, ob die Dienerin mit mir etwa verfahren war wie La Barge mit ihrer Herrin: als Aufklärer, ohne daß es freilich um dieselbe Aufklärung ging … Doch kaum hatte ich diesen Verdacht gefaßt, verwarf ich ihn auch wieder als sehr unwahrscheinlich, Madame de Candisse stand in so frommem Ruf!

Der Barbier war fort, sein unermüdliches Geschwätz verstummt, da erschien Monsieur de Lésignasse und übergab mich einer anderen Zofe, damit sie mich zu meinem Zimmer führe. Diese kam mir nun vollends vor wie ein Nönnchen, das von den Klosterfasten die Auszehrung hatte, so bleich war das Gesicht, so platt der Busen, die Glieder so dürr, und die Haare steckten unter einer Haube ohne ein Zipfelchen Spitze. Ihre Augen sah ich nicht, die hielt sie niedergeschlagen, auch ihre Stimme hörte ich nicht, sie bekam die Zähne nicht auseinander.

Mein Zimmer war weitläufig, wunderschön, und es mochte früher einmal kostbar ausgestattet gewesen sein, heute aber wirkten Gardinen, Tapeten und Teppich fahl und abgeschabt. Entweder hatte Madame de Candisse große Verluste erlitten, oder sie war zu geizig, ihr herrlich schönes Haus neu einzurichten.

Meine Koffer waren schon auf dem Zimmer, und La Barge war dabei, sie zu öffnen, so entließ ich kurzerhand das Nönnchen von der traurigen Gestalt und bat La Barge, mir beim Auskleiden zu helfen. Er willigte ein, nicht ohne klarzustellen, daß er mein Junker sei und nicht mein Kammerdiener.

»Wenn ich mir einen Kammerdiener nähme«, sagte ich, »hättest du das Nachsehen, La Barge, du wärest nicht mehr mein Vertrauter und Berater. Verstehst du denn nicht, daß ich das arme Ding weggeschickt habe, weil ich unter vier Augen mit dir über dieses Haus reden will? Was hältst du vom Lauf der Dinge hier?«

»Ehrlich gesagt, Herr Graf, überhaupt nichts«, sagte La Barge. »Ich fürchte, Ihr werdet kaum satt zu essen bekommen. Von der Herrin bis zum letzten Diener – lauter Frömmler, lauter Mucker. Und ich hab gesehen, wo man für Euch zu Abend deckt: zwei Gedecke nur! Ihr habt richtig gehört, Herr Graf, zwei Gedecke! Das ist die ganze Ehre, die man Euch erweist. Von wegen ›gute Gesellschaft von La Flèche‹! Was die Dame des Hauses Euch bietet, ist nicht mehr als ihre Gegenwart.«

»Aber wenn sie so schön ist, wie du sagst?«

»Schön, das sicher, Herr Graf! Nur trau ich dem Frieden nicht: Wer dermaßen zugeknöpft ist, bei dem steckt was hinter den Knöpfen.«

La Barge war noch im besten Zuge, als es klopfte. Monsieur de Lésignasse erschien, unwirsch wie zuvor. Wie sollte er auch anders wirken bei dem schwarzen Gestrüpp über seinen Augen? In verdrossenem Ton meldete er, das Abendessen sei aufgetragen.

»Ist mein Junker eingeladen?«

»Nein, Herr Graf.«

»Dann möchte ich, daß Monsieur de La Barge von der Dienerschaft gesondert speist, wie es ihm geziemt.«

Monsieur de Lésignasse warf einen Blick auf La Barge, bei dem es dessen Degen jucken mußte, doch las er an meinen Augen, daß er sich zurückhalten solle, und wahrte ein undurchdringliches Gesicht.

»Ich sorge dafür, Herr Graf«, sagte Lésignasse und senkte die Augen. »Beliebt mir zu folgen.«

Der Saal, in den er mich führte, war groß und schien, ebenso wie mein Zimmer, in verflossenen Jahren einmal ein prunkvoller Raum gewesen zu sein. In der Mitte war ein Tisch für zwei Personen mit einem kostbaren Tischtuch gedeckt, mit Kristallgläsern, goldenem Besteck und feinstem Porzellan. Aber – welch ein Kontrast zu dem schönen Ensemble! – die Tafelleuchter trugen Talglichter und nicht wie bei Madame de Guise oder wie bei meinem Vater, wenn er sich auch sonst keinen Luxus leistete, wohlriechende Wachskerzen.

Endlich kam die Dame des Hauses. Ich erhob mich, ging ihr entgegen, verneigte mich, küßte ihr die Hand, dann rückte ich, unter allen üblichen Höflichkeitsfloskeln, ihr den Stuhl zurecht und half ihr Platz nehmen.

Schön war sie unstreitig, das Gesicht ein makelloses Oval, die Nase schmal und gerade, die blauen Augen schwarz umwimpert. Es stimmte, daß ihr Kleid schwarz und zugeknöpft war, aber durchaus nicht so streng, wie es zuerst den Anschein hatte, denn das Mieder war so gut geschneidert, daß es die schlanke Taille ebenso umschmiegte wie die weiblichen Formen darüber (wer getraute sich bei einer Betschwester von Busen zu sprechen?). Es stimmte auch, daß dieses jedem Dekolleté abholde Mieder sehr hoch geschlossen war, doch gestattete es eine hübsche venezianische Klöppelspitze um den runden weißen Hals, der sich höchst anmutig biegen und neigen konnte. Es traf außerdem zu, daß Madame de Candisse die Augen meistens gesenkt hielt, aber wenn sie sie hob, war ihr blaues Licht überwältigend. Und mochte ihre Stimme zunächst auch ersterbend anmuten – sobald man sich an ihren matten Klang gewöhnt hatte, betörte sie durch ihre liebliche Melodie.

Ohne daß ich es behaupten könnte, glaube ich doch, daß sie geschminkt war, wenn auch sehr zurückhaltend. Die langen Wimpern, die diese herrlichen Augen umschatteten, waren bestimmt ein bißchen geschwärzt, um deren Blau zur Geltung zu bringen. Und wenn sie sich Stirn und Wagen auch nicht mit Bleiweiß und Rouge einrieb wie die frivolen Damen am Hof, die gänzlich der Galanterie lebten, mochte das Purpur ihrer Lippen doch ein wenig gehöht worden sein. Wie es La Barge prophezeit hatte, war die eine Speise so dürftig wie die andere, gut war nur der Wein, aber der kam von der Loire, wie sollte er da nicht gut sein? Zur Entschädigung dafür brauchte ich mich nicht in Unkosten zu stürzen. Die ganze Zeit sprach nur die Dame, und sie sprach nur von sich.

»Monsieur«, sagte sie, »ich bitte Euch, nicht verwundert noch etwa gekränkt zu sein, daß ich niemand anderes eingeladen habe, aber ich lebe ganz von der Gesellschaft zurückgezogen. Nicht aus Geiz oder Menschenfeindlichkeit, im Gegenteil, ich gebe den Armen, ohne zu rechnen, sondern weil ich mich der Flüchtigkeiten enthalte, die mich von Gott entfernen würden. Die Liebe zu ihm ist seit meiner Witwenschaft der einzige Inhalt meines Lebens. Leider war ich zu Lebzeiten meines seligen Gemahls sehr dem Zeitlichen verhaftet, weil er es so wollte und weil meine Pflicht, der ich mich nicht entziehen konnte, mir Gehorsam gebot. Aber als der Herr ihn zu sich rief und ich über mich selbst verfügen konnte, beschloß ich, mein Leben zu läutern und die Gelegenheiten der Sünde zu meiden, nicht nur indem ich die Pest der üblen Beispiele floh, nein, auch indem ich der Eitelkeit entsagte, der ich zu Lebzeiten meines seligen Gemahls durchaus frönte. Ich entließ die Hälfte unseres Gesindes und verlangte von denen, die ich behielt und die auf Grund ihrer Minderzahl nun mehr zu arbeiten hatten, die gleichen reinen Sitten und frommen Bräuche, die ich ihnen vorlebte. Wie ich das tat? Durch Beten, durch Bekennen, durch stetige Anrufungen war ich bemüht, die meinem Geschlecht eigenen Schwächen zu beherrschen, und so gelangte ich endlich nicht nur zu jener Stufe hervorragender Barmherzigkeit, die Franz von Sales empfiehlt, sondern auch dahin, mich von Herz zu Herz mit Gott zu vereinen.«

Diese Rede, die ich hier nur in Auszügen wiedergebe, dauerte eine geschlagene Stunde, denn natürlich ergänzte die Dame das Lob ihrer Tugenden sogleich durch eine niederschmetternde Verdammung der weltlichen Laster. Besonders in La Flèche, versicherte sie mir, seien die meisten Personen aus gutem Haus, die sie zu Lebzeiten ihres seligen Gemahls gekannt habe, falls sie sich nicht noch in Reue bekehren sollten, den ewigen Flammen geweiht.

Bei solchen Worten lohte es in ihren schönen Augen, und ich sah, daß die Vorstellung, wie ihre einstigen Freunde in diesen Flammen verbrennen würden, sie durchaus nicht so betrübte, wie man es von einer Person erwartet hätte, welche die »Stufe hervorragender Barmherzigkeit« des Franz von Sales erklommen hatte. Jedenfalls versteht der Leser nun wohl, daß Madame de Candisse, da sie das göttliche Urteil so gewiß im voraus kannte, schwerlich zukünftige Verdammte an unseren Tisch hatte laden können.

Während ihres Redens pickte Madame de Candisse dann und wann ein Bröckchen ihrer kargen Speise, trank dafür aber viel mehr als ich. Nachdem die erste Flasche ausgeschenkt war, ließ sie ein zweite kommen, die sie fast bis zum letzten Tropfen leerte.

»Monsieur«, sagte sie, derweise gestärkt, »wollt Ihr erlauben, daß ich einige Euch betreffende Fragen an Euch richte, die mich ohne Unterlaß quälen?«

»Euch quälen, Madame?« sagte ich mit höflichem Erstaunen. »Bitte, fragt nur! Ich möchte doch nicht, daß Ihr meinethalben leidet.«

»Nun, Monsieur, um unverweilt zur Sache zu kommen, so bewegt mich dies: Ihr seid der Sohn eines bekehrten Hugenotten und geltet nach allem, was ich hörte, als ein recht lauer Katholik.«

Ich war baff, obwohl ich auf so etwas hätte gefaßt sein müssen. Nach dem Lobpreis der eigenen Tugenden und der Verdammung der zeitlichen Laster erforderte die Logik den dritten Teil dieses Triptychons: die Inquisition. Wenn ich meiner Erfahrung glauben darf, sind ja so manche dieser großen Frömmler Machtmenschen, denen nichts darüber geht, sich in das Leben anderer einzumischen und sie zu beherrschen.

»Madame«, sagte ich, »der Himmel hat Euch mit so vielen Gaben beschenkt, Euren Körper wie Euren Geist, daß ihre Betrachtung mich völlig bezaubert. Zum anderen bin ich Euch für Eure Gastfreundschaft zu soviel Dank verpflichtet, daß ich wünschte, ich könnte Eure Frage beantworten, so unerwartet sie mir auch kommt. Doch dazu, Madame, müßte ich beichten, aber wem? Euch, Madame, die unsere Heilige Kirche nicht zum Priester geweiht hat? Könntet Ihr mir meine Sünden vergeben, auch wenn ich sie Euch mit größter Aufrichtigkeit bekennte? Gott sei Dank habe ich dafür meinen Beichtiger, den Abbé Courtil, Pfarrer von Saint-Germain-l’Auxerrois. Und alles, was ich Euch hierzu sagen kann, Madame, denn meine Beichten sind geheim, ist, daß der Herr Abbé Courtil mit mir nicht ganz unzufrieden ist.«

Während ich dies sagte, sah ich wieder dieses beunruhigende Lohen in den Augen von Madame de Candisse, und ich begriff, daß die Dame, dünkelvoll und tyrannisch, wie sie war, mir meine kleine Abfuhr verübelte. Trotzdem hörte sie mit ihrer Fragerei nicht auf, nur auf einem ganz neuen Register.

»Monsieur«, sagte sie, »wollt Ihr mir meine weibliche Neugier verzeihen, wenn ich Euch noch eine Frage stelle? Kennt Ihr Monsieur de Marillac?«

Diese Frage, die harmlos wirkte, war es durchaus nicht, denn Marillac war eifriger Katholik, erwiesener Ultramontaner, überzeugter Papist und hatte sich zur Zeit der Liga durch größte Feindseligkeit gegen die Hugenotten hervorgetan, auch gegen Henri Quatre, dem er sich schließlich aber unterworfen hatte.

»Ich kenne ihn«, sagte ich.

»Und was haltet Ihr von ihm?«

»Was jedermann von ihm hält. Er ist ein höchst ehrenwerter Mann, deshalb hat ihn der König berufen, neben Herrn von Schomberg die Finanzen zu führen.«

»Und kennt Ihr den Kardinal von Richelieu?«

Hier war ich lakonischer.

»Er gilt als ein Mann von hohen Talenten.«

»Aber«, sagte Madame de Candisse, »ihm wird die Absicht unterstellt, die manche für skandalös halten, nämlich mit Waffengewalt gegen die päpstlichen Truppen im Veltlin vorzugehen.«

Darauf also, dachte ich, zielt die ganze Fragerei! Die Dame ist nicht nur eine Frömmlerin, sie gehört zur orthodoxen Partei und will, ob für sich oder andere, herausbekommen, wo meine Sympathien liegen. Diese Leute halten mich für einen einflußreichen Mann, weil der König mich in seiner Karosse auf Gesandtschaft schickt.

»Madame«, sagte ich, »der König allein entscheidet. Der Kardinal äußert seine Ansicht, so wie jeder andere im Staatsrat.«

»Dem Ihr angehört, Monsieur.«

»In der Tat.«

»Dann habt auch Ihr eine Meinung in der Veltlin-Frage.«

»Madame, dazu kann ich nichts sagen, solange sie in unserem Rat nicht diskutiert worden ist. Aber soviel ist sicher, daß ich wollen werde, was der König will.«

Natürlich stellten meine Antworten, die sie mit gesenkten Augen anhörte, sie nicht zufrieden, aber ich konnte damit leben, daß ihre Freunde von ihrem Bericht über mich wenig haben würden.

»Monsieur«, sagte sie, »es ist spät, und sicher bedürft Ihr der Ruhe nach diesem Reisetag. Erlaubt Ihr mir, Euch, bevor die Müdigkeit Euch übermannt, in Eurem Zimmer aufzusuchen, damit wir unsere Seelen im gemeinsamen Nachtgebet zu Gott erheben?«

Obwohl im höchsten Grade erstaunt, stimmte ich diesem Gebet zu, so sprachlos mich das Anerbieten von seiten einer Betschwester auch machte.

Madame de Candisse schien entzückt von meiner Zustimmung. Sie erhob sich. Ich sah, daß sie ein wenig schwankte, sicher vom reichlich genossenen Wein.

Sowie ich in mein Zimmer kam, warf ich Wams und Stiefel ab, wagte mich aber nicht weiter zu entkleiden, weil ich nicht wußte, was ich denken sollte. Und todmüde saß ich im Lehnstuhl, wagte aber nicht die Augen zu schließen aus Angst, ich könnte einschlafen. Was sollte dieses Beten zu zweit? Nicht daß ich mein tägliches Abendgebet nicht verrichtete, aber um ehrlich zu sein, es war kurz, wenn auch nicht ganz so kurz wie das eines Soldaten des Barons von Mespech1, der Cabusse hieß.

Dieser Cabusse war eine lustige Haut und hatte gute Beute gemacht, als wir den Engländern Calais nahmen. Von dem Geld hatte er sich ein ansehnliches Stück Land gekauft, ein Haus gebaut, eine hübsche Jungfer meiner Großmutter namens Cathau geheiratet, und nachdem er sich allerseits gut gesichert hatte, züchtete er Schafe und fühlte sich reich und glücklich. Durch Cathau nun erfuhr ganz Mespech zu seinem Vergnügen, worin Cabusses Gebete bestanden. Morgens, wenn er sich rekelte, sprach er: »Herr, Dein Diener steht jetzt auf! Schenk ihm einen guten Tag!« Und abends, schon gähnend, sprach er: »Herr, Dein Diener geht jetzt schlafen. Schenk ihm eine gute Nacht mit seiner Frau und Gemahlin!«

In diesen Gedanken hörte ich ein schwaches Klopfen an meiner Tür. Ich ging öffnen und erblickte Madame, einen Lichthalter in der Hand. Sie erschien mir wie ein Engel in ihrem blauen Nachtgewand, mit ihrem gelösten, bis auf die Schultern fallenden Haar, ihren leuchtenden Augen und einer solchen Unschuldsmiene auf ihrem schönen Gesicht, daß man glauben konnte, sie warte nur auf ihren Heiligenschein, um ins Paradies einzutreten.

Mich übermannten so unterschiedliche und so widersprüchliche Gefühle, daß ich nicht wußte, was ich denken, und erst recht nicht, was ich sagen sollte. Ich entschloß mich also, sie von dem schweren Leuchter zu befreien, der in ihren Händen schwankte, und gab ihr, ohne einen Ton zu sagen, den Weg frei. Unverweilt trat sie in mein Zimmer, die Augen gesenkt, aber entschiedenen Schrittes. Ich schloß hinter ihr die Tür und legte den Riegel vor, der, wohl ein bißchen rostig, bedrohlich quietschte, ohne daß Madame de Candisse das mindeste Erschrecken zeigte, so um Mitternacht mit mir eingeschlossen zu sein. Im Gegenteil, sie ging geradewegs auf das Himmelbett zu, und während ich den Leuchter auf ein Nachttischchen stellte, kniete sie am Bettende nieder und hob die Augen zu dem Kruzifix an der Wand des Alkovens.

»Monsieur«, sagte sie mit sanfter Stimme, die nicht im geringsten zitterte, »beliebt Euch zu mir zu gesellen.«

Dazu konnte ich mich nicht gleich entschließen. Ich war wie gebannt vor Bewunderung ihrer Schönheit. Und weil sich in diese Bewunderung ob des Ortes, der Stunde, der Stille und sogar des Riegels, der uns von der Welt trennte, eine mir wohlbekannte wirre Empfindung mischte, verspürte ich nicht ohne Unbehagen, was an dieser Situation Unschickliches, wenn nicht sogar Gotteslästerliches war.

Aber hatte ich diese Situation herbeigeführt? Und was mochte Madame de Candisse, die mich erst ein paar Stunden kannte, sich denken bei diesem seltsamen Gebet zu zweit, um Mitternacht, bei verschlossener Tür, und nicht etwa in ihrem Betraum, wohin sie mich ja auch hätte einladen können, nein, in meinem Zimmer, vor meinem Bett, und sie im Nachthemd? Schließlich gesellte ich mich zu ihr, kniete neben ihr nieder und begann, nachdem ich mich bekreuzigt hatte, leise das Paternoster zu sprechen.

»Monsieur, verzeiht«, sagte sie und neigte sich so nahe zu mir, daß sie mich fast berührte, »es heißt nicht zu Gott beten, wenn jeder für sich betet. Wir müssen unsere Stimmen gleichzeitig erheben, damit sich unsere Seelen vereinen.«

»Gut denn«, sagte ich nahezu schroff. So langsam machte mich dieser mystische Jargon ungeduldig, mit dem ich nichts anfangen konnte.

Auch war ich nicht sehr überzeugt, daß die Seele von Madame de Candisse zu denen gehörte, mit denen ich meine aus freien Stücken hätte vereinen wollen. Und ich begann zu bereuen, daß ich da bei ihr kniete, oder vielmehr sie bei mir, und mir schwante, was ich gleich hätte bemerken sollen: Nicht meine edelmännische Höflichkeit, sondern ihre wunderbare Schönheit hatten mich dahin gebracht, mich auf eine solche Situation einzulassen, die ich nicht in der Hand hatte und von der sie allein wußte, wohin sie führen sollte.

»Also, ich gebe das ›a‹ an«, sagte sie, als hätte sie meine Barschheit nicht bemerkt.

Und mit leiser Stimme begann sie das »Pater«, ich fiel in ihren Ton ein. Wie endlos mir dieses Gebet vorkam! Und noch nie, muß ich gestehen, hatte ich so schlecht gebetet, denn der Gedanke an Gott war meinem Geist so fern wie nur möglich. Der schwamm vielmehr in einer Verwirrung, die der Sklaverei der Sinne nicht sehr ferne war und gleichzeitig voller Groll gegen Madame de Candisse, daß sie mich mit den Ködern ihrer Verführung gefangen und unterjocht hatte. Sie, schöne Leserin, werden sicherlich sagen, ich hätte dieses Beten zu zweit ja beenden können, wenn ich es gewollt hätte. Aber das konnte ich nicht! Madame de Candisse war wunderschön! Und mir so nahe! Alles betörte mich: ihr Duft, ihr Nachthemd, ihre Augen, ihr langes Haar, ihre Stimme, sogar das feine Geräusch, wenn sie Atem holte.

Natürlich wußte die Heuchlerin, daß in Wahrheit sie das Spiel führte. Und sie hielt es auch an, als sie es wollte.

»Monsieur«, sagte sie, »nun ist es gut, wir haben genug gebetet. Ich überlasse Euch der Ruhe. Ihr müßt erschöpft sein, Ihr seid ja seit Tagesanbruch gereist.«

Wie nett, daß sie an meine Müdigkeit dachte! Wieso war sie in ihrer Barmherzigkeit nur nicht früher darauf gekommen, anstatt mich vom Schlafen abzuhalten und mich in die Wonnen und Qualen der Versuchung zu stürzen?

»Monsieur, Ihr erlaubt doch?« sagte sie dann, indem sie sich in einen der Lehnstühle vor dem Kamin setzte.

Und indem sie mir mit eleganter Gebärde den anderen zuwies, fuhr sie fort: »Beliebt mir noch einige Augenblicke zu gewähren: Ich hätte über eine Affäre zu reden, die mir am Herzen liegt.«

»Madame«, sagte ich süßsauer, »ich bin Euer Diener und Euren Befehlen ganz ergeben.«

»Wie ich hörte, Monsieur, wart Ihr der einzige am Hof, der Herrn von Schomberg am Tag seiner Ungnade besuchte, der sogar auf Gedeih und Verderb beim König für ihn eintrat. Weshalb Ludwig Euch jetzt zu Herrn von Schomberg sendet, damit Ihr ihn nach Paris zurückholt.«

»Das ist richtig, Madame: Ihr seid sehr gut unterrichtet.«

»Täusche ich mich, wenn ich sage, Monsieur, daß Herr von Schomberg Euch auf Grund Eurer edelmütigen Haltung große Freundschaft entgegenbringt und daß er alles für Euch tun würde, jetzt, da er erneut Finanzminister sein wird?«

»Ich weiß nicht, Madame«, sagte ich knapp. »Ich habe ihn um nichts zu bitten.«

»Aber ich«, sagte Madame de Candisse, »ich habe ihn um sehr viel zu bitten, und wenn Ihr erlaubt, täte ich dies gerne durch Eure Vermittlung.«

»Madame«, sagte ich, wieder ganz auf der Hut und, wie mein Vater zu sagen pflegte, eine Pfote vor, die andere zurück, »bevor ich Euren Auftrag annähme, müßte ich wissen, um was es geht.«

»Monsieur«, sagte sie, »ich gelte für reich, aber leider sieht die Wirklichkeit anders aus. Ich bin ruiniert. Mein seliger Gemahl hatte gewiß große Güter, wenn sein Erbteil infolge seiner Ausschweifungen auch schon ziemlich zerrüttet war, als er starb. Aber das Loch, das seine Torheiten in unsere Habe gerissen hatten, war noch nichts im Vergleich mit den Verlusten, die meine Gleichgültigkeit gegen die Güter dieser Welt verursachte, als ich Witwe geworden war. Jedenfalls befinde ich mich in einer regelrechten Notlage. Ihr müßt nämlich wissen, Monsieur, daß mein Gemahl zu seinen Lebzeiten vom König eine Pension für die Dienste bezog, die er Seiner Majestät erwiesen hatte. Diese Pension endete mit seinem Tod, und ich wünschte, daß der König mir diese Pension in Rücksicht auf die unglückliche Lage, in der die Witwe eines seiner treuesten Diener heute lebt, wieder bewilligte.«

Schon während Madame de Candisse diese Rede hielt, kam ich verdammt ins Grübeln. Zuallererst, weil sie auf zehn Meilen nach Falschheit roch. Eine Frau, die imstande war, im Handumdrehen die Hälfte ihres Gesindes zu entlassen, war nicht, wie sie es von sich behauptete, blind für ihre Interessen, sondern vielmehr höchst wachsam darauf bedacht. Dafür zeugte der Gang ihres Hauses, das karge Essen, die vernachlässigte Einrichtung und besonders diese Bitte um die Pension, die sie aus Armut zu erheben wagte. Aber an diese angebliche Armut glaubte ich nicht.

Für mein Gefühl lag hier keine Bedürftigkeit vor, sondern Habsucht und Raffgier. Und das war auch der Grund, dachte ich, weshalb die Dame mir ihre Gastfreundschaft angeboten hatte, zuzüglich der captatio benevolentiae1in Gestalt dieses zweistimmigen Betens in meinem Zimmer: Sie wollte mich in einer schwierigen Affäre mit Herrn von Schomberg zu ihrem Unterhändler machen.

Mit solchen Gedanken beschäftigt, deren letzter der unerfreulichste war, schwieg ich so lange, daß Madame de Candisse unruhig zu werden begann. Endlich sagte sie mit einer würdigen Miene, die mir wenig angebracht schien: »Monsieur, wenn dieses Ersuchen an Herrn von Schomberg Euer Gewissen belastet, möchte ich es, der Himmel sei mein Zeuge, lieber zurückziehen als Euer Empfinden verletzen.«

»Nein, nein, Madame«, sagte ich, »Euer Ersuchen belastet mich keineswegs, nur sehe ich darin doch gewisse kleine Schwierigkeiten. Die Nacht schafft Rat, sagt man, und sie wird mir sicher zu einer Lösung verhelfen. Morgen früh kann ich Euch sagen, was ich beschlossen habe.«

Diese Verschiebung mißfiel Madame de Candisse, denn sie hatte bestimmt geglaubt, durch unser gemeinsames so frommes und so intimes Beten die Festung genommen zu haben. Und es flammte dasselbe wenig engelhafte Licht wie zuvor in ihren schönen Augen auf, aber ganz kurz nur, denn geschwinde senkte sie den Vorhang ihrer Lider, und ihr Gesicht nahm wieder die gewohnte Sanftheit an.

»Nun denn, Monsieur«, sagte sie, indem sie aufstand, »sprechen wir morgen weiter, ich überlasse Euch jetzt der Ruhe.«

Ich stand ebenfalls auf, doch anstatt zur Tür zu gehen, kehrte Madame de Candisse ihr den Rücken und kam auf mich zu. Ganz langsam verringerte sie den Abstand zu mir, so daß endlich nur noch ein Schritt zwischen uns lag, was ich recht seltsam fand für zwei Personen, die sich so wenig kannten, was mich aber nicht wenig erregte. Und wie sie so stand, mich fast berührte und die Augen zu mir erhob, bot sie mir, ohne einen Ton zu sagen, ein so zärtliches Gesicht, das zu bedeuten schien, sie würde sich meinem Willen ergeben. Dennoch rührte ich mich nicht vom Fleck, so versucht ich auch war, denn ich vertraute ihr so wenig, daß ich mich fragte, ob sie nicht nur auf eine Bewegung von mir wartete, um mich zurückzustoßen.

»Monsieur«, sagte sie endlich, »Ihr habt mir im Lauf unserer Unterhaltung soviel Güte und Geduld bezeigt, daß ich, wenn Ihr nichts dagegen habt, Euch zum Schluß einen schwesterlichen Kuß geben möchte.«

Und ohne die Antwort abzuwarten, stellte sie sich auf die Zehenspitzen, legte mir ihre Hände auf die Schultern, und mit dem ganzen Körper an mich geschmiegt, gab sie mir einen Kuß, den mit einem schwesterlichen zu verwechseln weder die Stunde noch der Ort, noch ihr Gewand erlaubten. Ich mußte mich nicht überwinden. Meine Arme, wenn ich so sagen darf, hoben sie statt meiner empor. Sie umschlossen sie fest. Ich trug sie zum Bett, wo sie gerade nur soviel Widerstand leistete, daß sie ihrem Beichtvater am nächsten Tag sagen konnte, sie habe sich gewehrt.

Madame de Candisse ging so anspruchsvoll mit dem um, was uns von der Nacht blieb, daß ich wahrhaft erst am nächsten Tag in der Karosse schlief, die mich nach Durtal davontrug. Nur die tausend Holper der Straße weckten mich dann und wann, und ich brauchte eine Weile, um mich zu besinnen, was mir da geschehen war.

Das Erlebnis machte mich sprachlos. Weil Madame de Candisse jung und schön war, hatte ich nur schwer fassen können, daß sie dermaßen habgierig war und ihren Reichtum verleugnete, um noch reicher zu werden. Und weil sie fromm war und obendrein intrigant und trickreich, hatte ich geglaubt, sie hätte sich mir nur aus Berechnung hingegeben, um mich zum Instrument eines Handels zu machen, der mir wenig schmeckte. Auch darin hatte ich geirrt, sie liebte die Männer.

Bei Tagesanbruch verschwand die Dame, nicht ohne mein Versprechen mitzunehmen, daß ich ihre Sache bei Herrn von Schomberg vertreten würde. Was ich im Schloß von Nanteuil auch tat. Dort nämlich, gar nicht weit von La Flèche, hatte Herr von Schomberg, Graf von Nanteuil, Soldat im königlichen Heer wie vor ihm schon sein Vater und sein Großvater, von den Ahnen her Sachse, Franzose aus freier Wahl, ehern treu seinem König, ob Henri Quatre oder Ludwig XIII., weil er von Brûlart de Sillery verleumdet worden war, die Monate seiner Verbannung verbracht in dem Glauben, sie würde Jahre währen.

Als nun eine königliche Karosse mit fünfundzwanzig Musketieren bei ihm eintraf, dachte er zuerst, man wolle ihn festnehmen. Ohne auszusteigen, schickte ich La Barge, ihm den Brief Seiner Majestät zu überreichen, den mir der Kanzler gegeben hatte, und hinterm Fenstervorhang versteckt, den ich nur mit einem Finger anhob, sah ich, wie Schomberg, der kreidebleich auf der Freitreppe seines Schlosses stand, das Sendschreiben entgegennahm, es öffnete, las, große Augen machte, wie er auf einmal rot wurde und vor Freude beinahe ins Taumeln geriet. Nun erst stieg ich aus meiner Kutsche und lief die Stufen zu ihm hinan. Er kam mir ebenso schnell entgegen, und kaum daß ich in seiner Reichweite war, breitete er die Arme und drückte mich bis zum Ersticken an sich. Dabei rief er mit stoßweiser Stimme: »Ach, Orbieu! Orbieu! Das vergesse ich Euch nie!« Und Tränen schossen ihm aus den Augen wie dicke Erbsen.

»Graf«, sagte ich, indem ich mich aus seiner Umklammerung zu lösen versuchte, »an dieser glücklichen Wendung habe ich wenig Anteil. Ich habe nur Euren Brief übergeben. Der König hat die schleunige Untersuchung verlangt, der Gerichtshof hat Euch reingewaschen, und der Kardinal hat dem König geraten, Euch wieder in Euer Amt einzusetzen.«

In dem Moment erschien auch seine Gemahlin, die Gräfin von Nanteuil, in der Tür. Schomberg gab mich frei, wandte sich ihr zu und rief mit bebender Stimme: »Madame, ich bin wieder im Sattel! Der König hat mich wieder eingesetzt! Wir kehren zurück in den Louvre!«

Er stürmte die Stufen hinauf und schloß nun sie in die Arme. Und wie ein schlichter Bürger küßte er sie auf beide Wangen. Diese Manieren schienen die Gräfin, eine geborene La Rochefoucauld, ein bißchen zu genieren, aber sie machte sich trotzdem nicht von ihm frei. Die ganze Welt ehrte ihre Tugend und ihre Treue zu ihrem Mann. Die Ehe dieser beiden dauerte schon vierundzwanzig Jahre, und außer daß Schomberg seine Frau liebte wie am ersten Tag und das auch zeigte, war er fest im Glauben, und es wäre ihm nicht im Traum eingefallen, die zehn Gebote zu mißachten und seines Nächsten Weib zu begehren. Sogar die Erzkoketten im Louvre hatten es aufgegeben, dieses schöne Mannsbild zu erobern, da bissen ihre hübschen Fangzähnchen auf Granit.

Wie es der König vorhergesehen hatte, feierte mich Schomberg auf das großzügigste, indem er die ansässigen Adelsfamilien mit Tusch und Trara zu einem großen Festmahl lud. Auch Monsieur de Clérac und seine fünfundzwanzig Musketiere wurden nicht vergessen. Für sie ließ er in einem anderen Saal des Schlosses auftischen, und am letzten Abend ging er sogar zu ihnen hin, brachte einen Toast auf sie aus, lobte sie mit den freundschaftlichsten Worten und dankte ihnen, daß sie sich in seinem Haus wie Edelmänner und Christen benommen hatten. Er sollte nie erfahren, daß ich Monsieur de Clérac vorher eingeschärft hatte: »Mein Bester, bitte, erinnert unsere Gascogner daran, daß sie die Kammerjungfern von Nanteuil zu betrachten haben wie Nonnen, denn auf keinen Fall will ich sehen, daß sie hier die Schnurrbärte zwirbeln, die Fäuste in die Hüften stemmen und auf Teufel komm raus äugeln. Das würde Herr von Schomberg sehr übelnehmen.«

Erst am Abend vor unserer Abreise konnte ich mit Herrn von Schomberg unter vier Augen sprechen. Dabei trug ich ihm das Anliegen von Madame de Candisse vor. Allerdings verschwieg ich ihm den Besuch der Dame im Nachthemd und unser zweistimmiges Beten in meinem Zimmer, auch das weniger Erbauliche, was darauf folgte, weil ich meinte, dies ginge eher meinen Beichtvater an als einen Finanzminister.

»Ach, lieber Freund!« sagte Schomberg lächelnd, »da seid Ihr doch wieder auf Euer gutes Herz hereingefallen, in dem Glauben, eine gerechte Sache zu vertreten! (Wie schämte ich mich im stillen bei diesen Worten.) Aber diesmal«, fuhr er fort, »sehr zu Unrecht! Madame de Candisse, die den König jedes Jahr um diese Pension anfleht, ist so raffgierig wie keiner guten Mutter Tochter sonst in Frankreich, und weil wir hier nur ein paar Meilen von La Flèche entfernt sind, weiß ich, wovon ich rede. Sie schreit Erbarmen, und mit jedem Schrei bereichert sie sich. Sie besitzt über die Hälfte der Häuser in La Flèche, und fast am selben Tag, als ihr Mann starb, hat sie schamlos die Mieten erhöht. Sie lebt in einer Sparsamkeit, die bei den ärmsten Adligen des Anjou nicht ihresgleichen hat. Sie lädt niemanden zu Tisch, gibt wenig den Armen, wenn auch immer auffällig, sie läßt ihr Gesinde hungern, weist jeden Bewerber ab aus Angst, ein Ehemann könnte sie um ihre Taler bringen. Kurz, ich gehe jede Wette ein, daß sie ihr Vermögen binnen zehn Jahren verdoppelt hat. Nicht mir«, setzte Schomberg lachend hinzu, »hätte der König die Reichsfinanzen anvertrauen sollen, sondern Madame de Candisse!«

ZWEITES KAPITEL

»Monsieur, gehen Sie mit Madame de Candisse nicht ein bißchen hart ins Gericht? Immerhin hat sie ihre dürftige Tafel wettgemacht durch ein süßes Lager.«

»Täuschen Sie sich nicht, schöne Leserin! Dieses süße Lager gab es sozusagen gegen Vertrag. Und den habe ich erfüllt. Ich habe zweimal zugunsten von Madame de Candisse gesprochen. Einmal – Sie sind mein Zeuge –, zu Herrn von Schomberg: Er hat nur gelacht. Das zweite Mal, als ich nach Paris kam, zum König selbst. Er wies mich ab. ›Ich verbiete es‹, sagte er mit äußerster Schroffheit, ›mir wieder von Madame de Candisse zu reden.‹«

»Den Vertrag haben Sie erfüllt, meinen Sie, nun gut, Monsieur. Aber wenn ich von Ihrer Bewunderung der blauen Augen, der offenen Haare und des Nachthemds von Madame de Candisse einmal absehe, scheinen Sie der Dame nicht sehr gewogen?«

»Es war doch offensichtlich, daß sie zur Partei der Orthodoxen gehörte!«

»Gab es im Jahr 1624 schon eine solche Partei?«

»Aber ja, Madame! Auch wenn sie noch nicht die Stimme erhob! Es gab sie sogar schon geraume Zeit! Sie war Ende des vorangegangenen Jahrhunderts unter dem Namen ›Heilige Liga‹ vom Herzog von Guise gegründet worden. Beachten Sie bitte das Adjektiv ›heilig‹, das die Liga sich ungeniert selbst beilegte. Ihre Heiligkeit enthüllte sich nur etwas sonderbar in dem Ziel, die Protestanten mit Feuer und Schwert auszurotten. So gesehen, war es natürlich ein Verbrechen, daß Heinrich III., weil er keinen Dauphin hatte, Heinrich von Navarra, unseren Henri, zu seinem Nachfolger bestimmte. Ein Verbrechen, das Heinrich III. mit dem Leben bezahlte. Und so gesehen, war es ebenfalls ein Verbrechen, daß Henri Quatre sich 1610 mit den protestantischen deutschen Fürsten gegen die Habsburger verbündete, die in Europa die Gegenreformation anführten. Und dieses Verbrechen mußte auch Henri Quatre mit seinem Leben bezahlen.«

»Aber, Monsieur, Jacques Clément, Ravaillac …1«