27,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: AKI Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

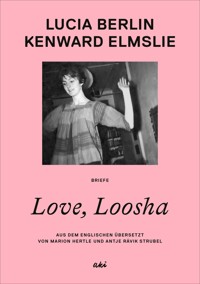

Love, Loosha ist eine außergewöhnliche Sammlung von Briefen zwischen der Schriftstellerin Lucia Berlin und dem Dichter und Broadway-Texter Kenward Elmslie. Die beiden lernten sich im Sommer 1994 in einem Schreib-Workshop kennen und »es hat einfach Klick gemacht«, sagte Lucia. Von da an verband sie eine enge Freundschaft, der sie mit einer immensen Anzahl an Briefen und Postkarten ein Denkmal schufen – getroffen haben sie sich nur fünf, sechs Mal, geschrieben haben sie sich fast ununterbrochen – über tausend Briefe in zehn Jahren. Die zwischen 1994 und 2004, als Lucia Berlin an Lungenkrebs verstarb, geführte Korrespondenz gewährt Einblicke in das Leben, die persönliche Geschichte, die Gedanken und die Arbeit zweier großer amerikanischer Schriftsteller*innen. Berlin und Elmslie diskutieren über Erfahrungen mit Verlagen, Lesenden und Publikum, über gesellschaftliche Entwicklungen, über ihre Familien, über das Leben als Schreibende, über Verletzlichkeiten und Eitelkeiten. Sie tratschen. Sie scherzen. Sie geben sich Halt. Love, Loosha ist das Archiv einer Freundschaft – eines, von dem sie selbst sagten, es müsste der Öffentlichkeit zugänglich sein. Fans von Lucia Berlin und Kenward Elmslie werden diese Briefe viel Freude und neue Einblicke in ihre Leben, ihre Arbeit und die sie stets umtreibende Literaturgeschichte schenken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 421

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Lucia Berlin | Kenward Elmslie

Love, Loosha

Briefe

Aus dem Englischen von Marion Hertle und Antje Rávik Strubel

AKI

für Lucia und Kenward

VorwortLucia Berlins Briefe

Antje Rávik Strubel

Briefe bewunderter Schriftstellerinnen und Schriftsteller öffnen mehr als eine Tür. Sie erlauben den zuweilen intimen Einblick in eine Privatsphäre, zu der es oft nur einen literarisch vermittelten Zugang gibt. Das Lesen solcher Briefe erscheint mir zugleich heilig und frivol, beglückend und beschämend. Mein Interesse kommt mir ungebührlich vor wie die Zudringlichkeit eines Paparazzo, dann wieder notwendig wie die liebevolle Neugier einer Verwandten. Denn die Briefeschreiberin hat mich durch ihre literarische Sprache, ihre Art zu erzählen und ihre Sicht auf die Welt zuvor bereits auf eine Weise berührt, die den Menschen in meinem Umkreis nicht immer möglich ist. Schon ihre Abwesenheit und Unverfügbarkeit machen mich leichter berührbar. Und für die Dauer des Lesens bin ich tatsächlich auch die (einzige) Empfängerin von Briefen, in denen sich mir jemand unverstellt und unverblümt zu erkennen gibt, Sorgen, Sehnsüchte und Ängste mit mir teilt, sodass ich, auch wenn ich die Antwortbriefe schuldig bleiben muss, am Ende meine, sagen zu können: Ja, wir haben einander gut gekannt. Jedenfalls solange es sich nicht um Schriftsteller handelt, die bereits beim Briefeschreiben an den Nachruhm denken, jedes Wort auf Gewicht und Wirkung hin überprüfen und also schon zu Lebzeiten nicht ihre Briefpartnerin, sondern vor allem sich selbst meinen. Zu ihnen gehörte Lucia Berlin nicht. Ruhm war ihr zu spät vergönnt. Erst nach ihrem Tod im Jahr 2004 wurde sie einem größeren Publikum bekannt.

Ab den sechziger Jahren veröffentlichte sie ihre Erzählungen zunächst verstreut in Zeitschriften. Einen Roman hatte sie da bereits geschrieben, der ihr allerdings in Mexiko gestohlen worden war. Einen weiteren hatte sie verbrannt, zu ihrem späteren Bedauern. 1977 erschien ihr erster eigener Erzählband in einem kleinen Verlag. Sieben weitere Bände folgten, die letzten drei bei Black Sparrow Press. Dieser Verlag, in den sechziger Jahren gegründet, brachte unter anderem Werke von Charles Bukowski oder Paul Bowles heraus. Auch Beat-Autoren wie Jack Kerouac publizierten dort, der Black-Mountain-Dichter Robert Creeley und der Autor und Künstler Fielding Dawson. Doch erst 2015 kam der von ihr lang erhoffte und nicht mehr erlebte Durchbruch. Im renommierten New Yorker Verlag Farrar, Straus & Giroux erschienen 43 von insgesamt 76 Erzählungen aus ihrem Nachlass unter dem Titel A Manual for Cleaning Women. Die ab 2016 auf Deutsch herausgebrachten Titel Was ich sonst noch verpasst habe und Abend im Paradies standen monatelang auf der Bestsellerliste. Seit ihrer späten Entdeckung zählt sie zu den wichtigsten und aufregendsten Stimmen der amerikanischen Literatur.

Ungeachtet dessen, dass sie zu Lebzeiten nur einem kleinen Kreis glühender Bewunderer bekannt war, gehörte Lucia Berlin nicht zu jenen, die auf den Effekt hin schreiben, die auf die Wirkung bei den Leserinnen und Lesern bedacht sind. Für sie zählte ausschließlich das Erfassen des Moments. Sie wollte den Moment in seinem wahren Gefühl aufscheinen lassen, und zwar bei allem, was sie schrieb. Ein Gefühl in seiner ganzen Schlichtheit und Klarheit erkennbar zu machen, das war ihr Schreibantrieb, es so nackt und echt wie möglich zur Anschauung zu bringen, es im Augenblick des Erscheinens festzuhalten. Von diesem Gefühl wollte sie auch dann erzählen, wenn es nicht der gesellschaftlich anerkannten Moral entsprach oder wenn es an Tabus rührte. Die Gebrochenheit des Menschen war ihr Thema, und die verhandelte sie mit Herzenswärme und einem Witz, der im Schrecklichen das Komische aufleuchten lässt. Das Abgründige des Lebens in einem dunklen Lachen aufzufangen, beherrschte sie wie kaum jemand sonst. Ihr großes Vorbild war Anton Tschechow. »Er lässt die Dinge offen. Er löst sie nicht auf: Jemand stirbt oder eine Liebe geht zu Ende, und nichts wird zusammengeschnürt, man bleibt einfach damit zurück, mit dieser Trauer oder Sorge oder um welches Gefühl es sich auch immer handelt.« Auch Charles Baudelaires Prosagedichte waren für Berlin Inspiration für eine solche Poetik des klaren Gefühlsmoments. Ehrlich sein, wahr sein, nah dran sein. Daraus resultiert zuweilen ein so ungekünstelter Ton, dass man sich in ihren Erzählungen oft noch in einem skizzenhaften Entwurf wähnt, während sich schon die ganze Tiefe und Vielfalt eines Lebens auffächert, festsetzt und im Kopf bleibt. Wie ein Song, eine gute Liedzeile.

Für Lucia Berlin waren das Leben und das Schreiben eine einzige fortlaufende, sich wechselseitig entzündende Bewegung. Als Tochter eines Bergbauingenieurs wuchs sie in den Minenstädten der Rocky Mountains auf, in Montana, Idaho, Arizona. Als ihr Vater während des Zweiten Weltkriegs bei der Marine diente, zog die Mutter mit ihr und der jüngeren Schwester zu Verwandten ins texanische El Paso. Nach dem Krieg siedelte die Familie nach Chile über, wo der Vater für eine große Bergbaufirma arbeitete, mit dem Handel von Erz zu Geld kam und Lucia Berlin die chilenische Oberschicht kennenlernte. Später, als alleinerziehende Mutter von vier Söhnen, schrammte sie oft an der Armutsgrenze entlang. Geldsorgen begleiteten sie bis an ihr Lebensende. Sie arbeitete als Krankenschwester, als Putzfrau, Spanischlehrerin oder als Telefonistin in einer Abtreibungsklinik. Mit dem Jazzmusiker Paul Newton und mit dem Lebenskünstler Buddy Berlin war sie verheiratet, lebenslang litt sie an der Krankheit Skoliose, die sie als Kind zwang, ein Metallkorsett zu tragen, und im Alter an ein Sauerstoffgerät fesselte. Es gab Phasen, in denen sie nur mit Alkohol durch die Tage kam, ehe ihr schließlich der Entzug glückte. Zeit ihres Lebens wechselte sie die Wohnorte, ging nach dem Studium in New Mexiko nach Berkeley, dann nach Oakland, kehrte immer wieder auch nach Mexiko zurück, schließlich unterrichtete sie als Professorin für Kreatives Schreiben in Boulder, Colorado, bevor sie an ihrem 68. Geburtstag in Los Angeles starb. Spuren all dessen finden sich in ihren Texten. Auch das ständige Unterwegssein ist ihren Geschichten eingeschrieben. Sie spielen in den rauen Landschaften des amerikanischen Westens und Südwestens und in Südamerika; in Albuquerque, El Paso, in Mexiko und Chile.

Was für ihr literarisches Schaffen wesentlich ist, gilt umso mehr für ihre Briefe. Auch in den Briefen geht es darum, das Erlebte in seiner Momenthaftigkeit zu erfassen, das wahrzunehmen, was da ist, sei es noch so flüchtig, so ungreifbar, noch so absurd oder phantastisch, und zwar unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist und worauf es hinausläuft. »Man muss die Dinge so nehmen, wie man sie in diesem konkreten Moment sieht.« Ehrlich sein, wahr sein, nah dran sein. Das spiegelt sich in Lucia Berlins Umgang mit der Form. Ihre Briefe zeichnen sich durch besondere Eigenarten aus. Da sind zum einen die aus ihrer Literatur bekannten, scheinbar flüchtig entworfenen Szenen, die Emphase der Sätze, die elliptischen Strukturen, die wie hingeworfenen Wortfolgen und zum anderen das Schriftbild. Wenn sie etwa Wendungen kursiv setzt, Satzzeichen verschwenderisch streut oder mit der Groß- und Kleinschreibung einen ganz eigenen Umgang pflegt. Ein fast mündliches Sprechen schlägt sich hier nieder. Auf den Worten in Großbuchstaben, die in der Übersetzung weitestgehend kursiv wiedergegeben sind, liegt eine besondere Betonung. So ist das Lesen ihrer Briefe immer auch ein Hören, als hörten wir, wie sich die Briefeschreiberin mit uns unterhält.

In Kenward Elmslie fand Lucia Berlin ihren wohl vertrautesten Brieffreund. Mit dem Lyriker, der zudem Libretti und Lieder für Musicals und Opern schrieb, unterhielt sie einen langen und ausführlichen Briefwechsel. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg schrieben sie sich regelmäßig bis zu zweimal die Woche, später in etwas größeren Abständen, aber nicht weniger intensiv. Kennengelernt hatten sich beide 1994 an der Sommeruniversität der Naropa University, einer privaten Universität in Boulder, Colorado. Sie unterrichteten dort einen Sommer lang als Gastdozenten Kreatives Schreiben. »Zwischen uns hat es sofort gefunkt«, sagte Lucia Berlin in einem Interview 2002. »Als würden wir uns schon ewig kennen, wir saßen unter einem Baum und konnten nicht aufhören zu reden … es war, wie sich zu verlieben oder wie die Begegnung mit einem besten Freund aus der ersten Klasse, diese irgendwie pure Freundschaft.«

Lucia Berlin lebte damals in Boulder. Von 1994 bis 2000 unterrichtete sie an der University of Colorado Kreatives Schreiben. Kenward Elmslie lebte in New York und in Calais im Bundesstaat Vermont. Der Briefwechsel, der aus ihrer ersten Begegnung resultierte, dauerte bis kurz vor Lucia Berlins Tod. Wie wichtig ihr dieser Austausch war, zeigt sich auch darin, wie sehr sie Elmslies Antworten vermisste, sobald seine Briefe seltener und sporadisch wurden, was seinem großen Arbeitspensum und daraus folgenden Erschöpfungszuständen geschuldet war. Der Enkel Joseph Pulitzers veröffentlichte nicht nur zahlreiche Bände mit Gedichten, adaptierte unter anderem Die Grasharfe von Truman Capote und Tschechows Die Möwe für die Opern- und Musicalbühne, sondern gründete außerdem wichtige Zeitschriften wie das Z Magazine und den Verlag Z Press – zwei wesentliche Anlaufstellen für Lyrikerinnen und Schriftsteller der New York School, um eigene Texte zu publizieren. Das Werk jener Dichterinnen und Dichter, die in den fünfziger und sechziger Jahren in Downtown Manhattan lebten und arbeiteten, darunter Frank O’Hara oder John Ashbery, zeichnete sich durch Lebensnähe, Witz und einen Zugang zur Alltagssprache aus und wurde von experimentellen Malern dieser Szene wie Jackson Pollock oder Willem de Kooning beeinflusst. Elmslie und Berlin waren die Namen vertraut, man kannte sich, einigen waren sie persönlich begegnet.

Mit den Jahren verschlechterte sich Lucia Berlins Gesundheitszustand immer mehr, was einen Umzug erforderlich machte. Die Höhenluft Colorados erschwerte ihr das Atmen, sodass sie schließlich zu ihren Söhnen nach Los Angeles zog. Die Tatsache, dass eine Autorin ihres Ranges hier wie dort in einem Trailer wohnte, ist bezeichnend für eine Gesellschaft, die kaum soziale Netze und wenig staatliche Unterstützung für ihre Künstlerinnen und Künstler bietet. Diese Trailer sind zwar etwas größer und komfortabler eingerichtet als der geläufige Reise-Wohnwagen, aber eine solche Wohnsituation verweist doch auf die schwierigen Lebensumstände Berlins, die immer wieder auf die Hilfe von Freunden angewiesen war und, nachdem sie ihren Job an der Universität wegen der unheilbaren Krankheit aufgeben musste, von Medikamenten- und Arztrechnungen fast in den Bankrott getrieben wurde.

Nach diesem ersten Sommer 1994 sind sich Kenward Elmslie und Lucia Berlin nur noch vier- oder fünfmal persönlich begegnet. Die Nähe hielten sie im Schreiben lebendig. Das Sprechen in Briefen machte ihre enge Beziehung aus. Zahllose Kartons füllte die Korrespondenz, über die Lucia Berlin, wie sie einmal sagte, irgendwann den Überblick verloren hatte. In eine Ordnung brachte diesen gewaltigen Briefwechsel erst Chip Livingston, ein ehemaliger Student Berlins, der zu Elmslies Assistenten wurde. Die vorliegende Briefauswahl ist ihm zu verdanken. Die Briefe zu veröffentlichen, war Lucia Berlin schon selbst in den Sinn gekommen, vor allem Elmslies Briefe, die sie so schätzte. Mehrmals sprach sie ihn darauf an. Seine poetische Sprache, seine sprachlichen Kapriolen bezauberten sie so, dass sie häufig sogar in ihren Seminaren aus seinen Briefen zitierte. Es war die Poesie dieses Lyrikers, die es ihr trotz aller Unterschiede in ihren Poetiken angetan hatte.

Aber es war wohl gerade diese besondere Freundschaft, die Möglichkeit, sich umstandslos mitteilen zu können in dem Gefühl, verstanden und angenommen zu werden, die zwischen beiden von Anfang an ein so großes Vertrauen herstellte, dass sie sich über die einfachsten, alltäglichen, manchmal lächerlichen Dinge ebenso austauschen konnten wie über die Schwierigkeiten, selbst die finanziellen, die der Alltag als freischaffende Künstler*innen mit sich brachte. Das literarische Schreiben war für beide natürlich ein zentrales Thema, die Schreibblockaden, die unerwünschte oder schlechte Kritik, Einflüsse von außen, Erfolg und Misserfolg, die Sehnsucht nach einem ungestörten Schreiballtag, vor allem aber die Zweifel und die Angst davor, nicht schreiben zu können. Und immer wieder die tröstliche Hinwendung zu großen literarischen Vorbildern, Tschechow allen voran, oder ihren Lektüreerfahrungen. Das Vertrauen zwischen beiden reichte so weit, sich auch Spott leisten zu können, Klatsch und Tratsch über Freunde, wobei eine große Herzenswärme alles durchdringt. Elmslies Leben war reich an Ereignissen, an Theatervorstellungen, Opernaufführungen, Reisen, Lesungen, und seine lebendigen Schilderungen ließen Berlin am zeitgenössischen Kunstalltag teilhaben, der ihr aus gesundheitlichen Gründen verwehrt blieb. Aber auch sie war eine begeisterte Besucherin von Ausstellungen und ging auf Lesungen, so oft es ihr möglich war.

Mit dem Terroranschlag vom 11. September 2001 brach das Politische brachial in ihren Briefwechsel ein. Spätestens von da an waren beide zunehmend wachsame und kritische Beobachter*innen des Zeitgeschehens, wenn es etwa um Bill Clintons Affäre mit Monica Lewinsky geht oder um die Rhetorik eines George W. Bush. In den kleinen Beobachtungen jedoch, in den Szenen, die das Leben schreibt, die aber erst durch den gekonnten literarischen Zugriff glaubhaft zur Anschauung kommen, funkelt die Meisterschaft Berlins einmal mehr auf. Wenn sie etwa von ihrem Ausflug zur Rollstuhlreparatur erzählt oder vom Bus voller Durstender direkt vor ihrer Haustür, denen sie aus dem Gartenschlauch Wasser zu trinken gibt.

Die Freundschaft mit Kenward bot Lucia Berlin nicht zuletzt eine Geborgenheit, nach der sie sich – im kalten Schatten einer alkoholkranken, emotional abwesenden Mutter aufgewachsen und früh aus der Sicherheit eines Elternhauses vertrieben – lebenslang sehnte. Und es ist kein Zufall, dass sich der Raum dieser Geborgenheit ausgerechnet im Schreiben öffnet. In einer ihrer wenigen poetologischen Äußerungen sagte Berlin einmal: »Wenn du einen Satz schreibst, dann ist er da, und er ändert sich nicht, und er bewegt sich nicht, und so wird er zu einem Ort für mich. Die Geschichten sind festgehalten in der Zeit, das ist ein wichtiger Teil des Schreibens, eine Wirklichkeit oder einen Ort zu finden.« Schreiben bedeutete für sie eben auch, einen Ort zu finden, an dem sie bleiben konnte. Und der Briefraum bietet die Möglichkeit, an genau diesem Ort der Sprache nicht allein zu bleiben.

Die Briefe mögen für eine, die in den letzten Lebensjahren nicht ohne Sauerstoffflasche auskam, so existenziell gewesen sein wie die Luft zum Atmen. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz hatte sie sich eine Leichtigkeit des Herzens und einen Sinn für das Absurde bewahrt und beendete den letzten Brief an ihren Freund mit einem weisen, fast ahnungsvollen Witz, der ebenso viel über den Tod wie über das Schreiben sagt; alles eine Frage der Perspektive:

Zwei Frauen. Jede auf einer Seite des Flusses. Die eine ruft der anderen zu: »Wie komme ich auf die andere Seite?« und erhält zur Antwort: »Sie sind auf der anderen Seite.«

Teil I1994–2000

Briefe aus der Maxwell Avenue, Boulder, Colorado Briefe aus Calais, Vermont, und New York, NY

Boulder, Colorado

Dezember 1994

Lieber Kenward,

als ich begriff, dass tatsächlich du es warst, der [beim Musical] gesungen hat, berührte mich das so, dass ich wirklich nicht wusste, was ich sagen sollte – ich hoffe, ich habe Danke gesagt.

Als ich dich kennenlernte, habe ich dir erzählt, wie viele, viele Menschen mir von deinem Werk vorgeschwärmt haben. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe – die Adjektive waren: großartig, geistreich, poetisch, magisch, witzig, schön, mit nichts vergleichbar. Postcards [on Parade][1] war all das. Auf die Zärtlichkeit in deinem Schreiben war ich nicht vorbereitet gewesen.

Tiefe Gefühle der Liebe auf leichte Weise darzustellen, ist so selten & so schwierig. Ich weiche tiefen Gefühlen immer aus, normalerweise mit einem Witz, weshalb ich deine Fähigkeiten & deinen Mut bewundere.

Verdammt. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich hoffe, deine Weihnachtsferien sind nicht schwierig & dass du unter Freunden bist. Ich hoffe auch, dass dir das nächste Jahr Freude bringt.

Lieber Mann – ich »kenne« dich nicht, aber ich habe dich sehr, sehr gern.

Love, Lucia

Calais, Vermont

Ende September 1995

Liebe Lucia,

eine wunderbare Tagundnachtgleiche für dich!

Ich danke dir sehr für deine Grüße. Meine ruhige Isolation in Vermont wird so selten durch etwas Brutaleres als dem widerhallenden Heulen einer Motorsäge unterbrochen, dass ich vom Überfall auf Ivan [Suvanjieff][2] während des Sturzes der burmesischen Regierung richtiggehend schockiert war. Ich habe mit ihm gesprochen – er verlor die Fassung, schluchzte, aber sammelte sich dann wieder. Ich habe mal ein Collagenbuch für Joe [Brainard][3] gemacht, vor zwei Jahren, auch wenn es mir länger erscheint, zu seinem ersten Krankenhausaufenthalt in Burlington, Vermont. Also habe ich jetzt ein Collagenbuch für Ivan gemacht.

Wenn jemand, an dem einem etwas liegt, verwundet ist, muss man etwas Schönes herstellen. Nur dass Ivan vermutlich Schmerzen hat, seine Lunge ist angeschlagen, also wird es ihm Mühe bereiten, sich mit einem sehr visuellen Buch auseinanderzusetzen, wenn er doch das Material für einen Film auszuwählen hat … Ich habe ihm ein bisschen Z-Press-Knete[4] geschickt, offiziell für New Censorship[5], aber natürlich eigentlich, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Die Dichter im Z-Press-Vorstand haben zugestimmt, die Guten. Es ist eine Non-Profit-Organisation, die nicht mehr publiziert, also kommt sie hin und wieder zu Hilfe geeilt, eine Gefälligkeit des klugen & geheimnisvollen Dichter-Vorstands. Wenn du Ivan besuchst, dann lass dir bitte, bitte das Buch zeigen, das ich für ihn gemacht habe, okay? Ein schnelles Projekt, nicht wirklich ausgearbeitet, aber es zeigt mein neues Bildmaterial ziemlich gut.

Das war meine Entdeckung des Sommers, dass ich mich auch über postkartengroße Collagen hinauswagen kann bis hin zu Bildern, die man an die Wand hängt. Ich habe sie für meine Performance und Ausstellung im St. Johnsbury Athenaeum gemacht, wo sie in den Fluren prangen sollten, wie Ikonenbilder. Bill Corbetts[6] Tochter Marni machte die Hängung. Ich schwor mir, Standing Ovations zu bekommen, probte wie der Teufel, fügte noch Pantomime hinzu und füllte die Dialogszene auf. Mein voriger Auftritt letztes Frühjahr (Michigan University, Ypsilanti) war eines dieser immer wiederkehrenden Desaster, die mich zu Tode erschrecken. Das Honorar ist toll, aber die Kids sitzen auf ihren Händen wie hirntote Roboter. Zum Glück stehe ich nicht auf irgendeiner Liste für College-Auftritte und – schluchz – habe überhaupt keine anstehenden Auftritte! Muss mich aufraffen, Klinken putzen gehen, aber ich bin grottenschlecht im Selbstmarketing.

Die Ohren der Vermonter sind großartig. Normale »Leute«. Liebten Postcards on Parade, haben nichts mit »literarischem« Smog überzogen, es ist eine »Show« – Unterhaltung. Punkt. Sie schrieben wunderbare Sachen auf Karten – wie bei einer Sneak Preview –, von denen mir die Sponsoren Kopien schickten. Positives Feedback, ahhh!

Offenbar bin ich wieder im Kontaktmodus. Letztes Wochenende habe ich mich bei meiner Big Sis Viv[ien Elmslie] gemeldet, nach einem Jahr Funkstille. Sie ist single, freut sich über Ironie genau wie ich, 71 Jahre alt, bei guter körperlicher Gesundheit – und trotzdem in vielerlei Hinsicht noch ein nettes Vassar Girl[7]. Das klappte ganz gut, wobei geholfen hat, dass ich meine Emotionen ehrlicher & direkter gezeigt habe als je zuvor. Und dieses Wochenende kommt Cynthia [Elmslie Weir], meine Big Big Sis aus Cambridge. Viv hat sich Joes Findling[8] angeschaut, auf dem Feld oben am Berg, wo seine Asche verstreut ist, und jetzt will Cynthia das auch tun. Sie trägt ein Korsett, ihre Hüfte ist schlecht und sie hat einen kläffenden Köter und eine ziemlich zerrissene Persönlichkeit, Anfälle & Stimmungsschwankungen, die ermüdend sind. Sie ist 81, bald 82, also ist das wohl ihr gutes Recht, oder?

Daumendrücken. Ich habe mich vor dem Loch gefürchtet, in das man nach den Standing Ovations fällt, aber bisher hat es mich nicht erwischt.

Gestern hat Karole Armitage[9] aus Florenz angerufen. Sie wird, wie ich sehr, sehr hoffe, meine neue Projektpartnerin. Choreographin. Mit eigener Tanzgruppe.

Sie hat mich gefragt, ob ich den Text für ein abendfüllendes Tanzstück über [Michael] Milken, König der Junkbonds, schreiben will. Wir treffen uns, um uns mal zu unterhalten, am 18. Oktober in NYC. Ihr Konzept rutscht immer wieder ab zu tanzsymbolischer Bedeutungsschwere, aber ich habe gesehen, wie sie an einem Video gearbeitet hat und es war unglaublich inspirierend – noch nie habe ich so temporeiche, aggressive Beinarbeit gesehen. Der menschliche Körper verwandelt sich in ein erstaunliches Arbeitsgerät. Ich hoffe, es gelingt mir ein postpostpostmodernes Musical zu schreiben, Worte, bei denen ihre Tanztruppe die Hauptrolle spielt, plus drei Schauspieler/Sänger, für meine Seite. Ich weiß nicht, wer genau meinen Text präsentieren wird, aber ich schicke ein Stoßgebet zum Himmel, dass er so gut & angenehm im Umgang ist wie der einzige, der wahre Steven Taylor[10].

Ich habe Bill Bamberger[11] gebeten, eine Sammlung meiner Gedichte zusammenzustellen, wie es sich für jemanden meines Alters gehört – auch wenn ich kein Volltreffer in der Welt der Dichtkunst bin –, und wir haben Listen hin und her geschossen, wie beim Badminton. Er hat sich einen Titel ausgedacht – Routine Disruptions –, der mir sehr gut gefällt. Er ist der eine Mensch in der Welt, der mich für einen großartigen Schriftsteller hält, er scheut keine Kosten und Mühen & schmeißt sogar noch mehr Geld zum Fenster hinaus & veröffentlicht mich (jeder Dichter sollte EINEN solchen Unterstützer haben. Sonst sind sie »kaputt« – das hat ein Kleinverleger mal bei einem Kaffeeklatsch an der Naropa University[12] gesagt vor ein paar Jahren). […] Er hat ein paar Kleinverlage im Kopf, an die er meine gesammelten Gedichte schicken will, vergebene Liebesmüh … und ich meine vergeben. Aber – man weiß ja nie! Ich habe ihm verboten, sie selbst zu verlegen. Er braucht ein neues Auto. Nummer eins auf seiner Liste ist Alicia von Cornfleur von Mocha Mug … besser bekannt als Coffee House Press, Babe.

Rehe schleichen über meinen gemähten Rasen und blicken sehnsüchtig zum Haus – so nah bei den Fenstern, voller Vertrauen, immer noch high von einer Rekordernte an noch knackigen, säuerlichen Äpfeln hüpfen sie nur langsam weg. Sie wollen High Heels tragen, Jane Russell auf Kabel sehen, das Bambi-Stereotyp niedertrampeln, zu einer Mall laufen und Stiefel von Ferragamo kaufen, um besser zu den tropischen Sonnenuntergängen und den Ameisenbären in den Arroyos trampeln zu können.

Es freut mich, dass deine Schüler und Schülerinnen dir Freude machen, ich hoffe, dein Herbst läuft gut & dein Atem kommt und geht, ohne dir Sorgen zu bereiten.

Maxine Chernoff[13] hat mir New American Writing geschickt, deswegen konnte ich gestern Abend deine Geschichte lesen. Du und Paul Auster, ihr seid mir ein Rätsel darin, wie ihr es schafft, Seiten zu Papier zu bringen, die nicht »geschrieben« wirken und mir trotzdem so eine Lesefreude bereiten. Wie James Cain, ganz früher. Oder Barbara Pym. Oder Elizabeth Bishop als Dichterin.[14] Ein Rätsel, das ich sehr genieße. Als würde man so natürlich singen, dass das Lied nicht gesungen wirkt.

Lass bald von dir hören. Ich denke so oft an dich & bin froh, dass es dich gibt.

Alles Liebe von deinem Calais-Kumpel, Kenward

Boulder, Colorado

29. September 1995

Lieber Kenward,

dein Brief hat mich sehr glücklich gemacht. Du hörst dich so gut an.

Ich habe den Teil über die Rehe in beiden meiner Seminare gelesen. Eine Studentin fragte: »Ist das ein Gedicht oder ein Prosagedicht?« Ich sagte, es sei einfach nur Teil eines wundervollen Briefes, einfach ein Beispiel dafür, wie ein großartiger Künstler die Welt sieht.

Ich bin froh, dass du Ivan Geld geschickt hast. Abgesehen davon, dass er sich lausig fühlt, ging es ihm wegen des Umzugs & der Krankenhauskosten ziemlich schlecht. Ich war noch nicht bei ihm, um mir deine Collagen anzuschauen. (Der Druck der Collage, den du mir geschickt hast, hat mir gut gefallen.)

Ich werde dir bald einen anständigen Brief schreiben. Mein Ex-Mann ist gestorben. Ich war eine Woche in Oakland. Es war traurig & schön. Meine Söhne sind so gut und liebevoll zu mir & zueinander. Er (Buddy) war ungeheuer wichtig für unser Leben.[15] Er hat mich jeden Tag angerufen, seit ich hergezogen bin. Erst, als ich wieder hier war, habe ich den Verlust gespürt. Das Schöne am Tod ist, dass nur die zärtlichen Erinnerungen bleiben und neue wieder auftauchen, die man vergessen hatte.

Danke, dass du mich mit James M. Cain & Elizabeth Bishop verglichen hast. Als ich sieben oder acht war, habe ich Mildred Pierce[16] fünfmal gesehen – nannte mich von da an Sherry. Ich liebte die Antwort von Mildred Pierce auf die Frage: »Was möchtest du trinken?« Sie sagt: »Ich nehme Sherry – mit nach Hause.«

Ich habe dich gern, Lucia

Boulder, Colorado

26. Dezember 1995

Lieber Kenward,

tja, ich habe wieder eines dieser mysteriösen Lyrikstipendien erhalten.[17] Und wieder, ziemlich unheimlich – nicht nur, weil mein Auto komplett den Geist aufgegeben hat –, scherte ich mich überhaupt nicht darum. Ich hatte endlich all die Hausarbeiten begutachtet & die Doktorarbeiten gelesen & nur noch einen zehnseitigen Brief zu schreiben, um einen Kollegen für die Tenure-Stelle zu empfehlen.

Fragte mich – werde ich die Zeit fürs Schreiben nutzen? Habe ich schon vergessen, wie es geht? Habe ich überhaupt noch etwas zu sagen? Sitze nur rum und fühle mich musetot … Das letzte Mal bin ich so beschämt gewesen – ach, ich habe so wenig gearbeitet – ich habe es nicht verdient etc. Diesmal betrachte ich es als Zeichen von oben, Husten der Götter.

Wie ging dieses Lied: »I found my million dollar baby at the five & ten cent store«? Ich erinnere mich an alle Worte in »Paper Doll«. Du auch? Ziemlich seltsam, im Grunde genommen … Eine Puppe, die andere Kerle dir nicht klauen können.

Na, jedenfalls bin ich sehr, sehr froh. Mein neuer Computer stammt, wie sich gezeigt hat, aus einer schlechten Serie, also musste ich zurück zum Hersteller … Aber ich habe eine Geschichte, an der ich in diesem Notizbuch arbeiten werde – falls ich sie später noch lesen kann –, tut mir leid, dass ich dir meine Handschrift zumuten muss.

Der Mazda-Mann, der im letzten Frühjahr das Getriebe eingebaut hat, riet mir, es schnellstmöglich loszuwerden. Also werde ich das sofort machen. Nicht jetzt, morgen – & mit großer Dankbarkeit.

Verbrachte schöne Weihnachten bei den Dorns mit den Hollos, Sidney Goldfarb, Dorns Tochter. Liebe alte Freunde.[18] Hatte Lunch mit Bobbie [Louise Hawkins][19], die glücklicher ist, als ich sie seit vielen Jahren gesehen habe.

Mein jüngster Sohn & Familie waren zu Thanksgiving hier. Herrlich. Dann ein zweiwöchiger Besuch von meiner lieben Nichte Monica & Freund. Jetzt ihr Mann. Sie haben hier geheiratet. Dieser Besuch war nett, aber zu lang & sie sind Mexikaner & sind ans Abendessen um zehn gewöhnt und an Hausmädchen etc. – also sehr, sehr anstrengend.

Meine Söhne[20] waren zusammen mit ihren Familien in Kalifornien. Ich hatte nicht einmal (viel) Heimweh. Es gibt mir ein gutes Gefühl, dass sie sich alle lieben & es ihnen allen gut geht – nicht nur gut – sie sind fröhlich & lustig & liebevoll.

Ich habe Buddy vermisst – mit ihm und unseren Kindern zu reden –, wie er über seine Schwester & meine Nichte Monika lästert, die H heiratet. Er ist Deutscher, »schlocht«, sortiert den Gewürzschrank nach Alphabet.

Danke für deine Hilfe & dafür, dass du in mein Leben gekommen bist.

Alles Liebe.

Happy New Year, Lucia

Boulder, Colorado

1. Februar 1996

Lieber Kenward,

der neue Computer, der mit meinem Vertrag geliefert wurde, war eine Schrottkiste, hat drei Monate beim Hersteller auf Ersatzteile gewartet. Ich versuche jetzt zu lernen, wie man ihn benutzt. Ich schreibe immer noch von Hand, ehe ich die Geschichten auf diese neumodischen Apparate übertrage. Ich habe Probleme mit Maschinen. Einmal haben sich dort, wo ich gearbeitet habe, Krankenschwestern über Vibratoren unterhalten, und eine von ihnen fragte mich, ob ich einen besäße. Gott, nein, sagte ich, ich habe nicht mal einen Staubsauger.

Meine Katze ist eifersüchtig, gerade ist sie über die Tastatur gelaufen und hat dir einen Absatz geschrieben. Ich habe ihn gelöscht. Ich bin immer noch gegen diese Maschinen wegen der LÖSCHfunktion. Es ist zu einfach geworden, Gesagtes zurückzunehmen. Ich erinnere mich noch, wie man, wenn man einen WIRKLICH falschen Satz hatte, die ganze Seite rausnehmen musste, sich seinen weißen Cashmere-Pullover überall mit Druckfarbe beschmierte und die ganze verdammte Seite nochmals zu tippen hatte. Ich bin sicher, ich war von Anfang an viel aufmerksamer, und vermute, das Schreiben war viel reicher. »Minimalistische Prosa« ist einfach das Ergebnis des selbstzerstörerischen, pulsierenden Cursors.

Was für ein negatives Wort – cursor, curse. Fluch.

Habe diesen Morgen mit Ivan geredet, und of course (siehst du, fast hätte ich curse geschrieben) redeten wir über dich. Ich würde so gern mit ihm nach New York gehen, und wir drei könnten herumsitzen und lachen, reden. An Ivan gefällt mir, dass wir über Baseball, Schuhe, Schnee, Autos plaudern können … aber darunter liegt als Untertitelung das Verständnis für das, was eigentlich los ist, und Mitgefühl. Er arbeitet wirklich hart, bringt das ganze [PeaceJam]-Projekt[21] zu Wege. Spielt seinen eigenen Erfolg herunter, wie immer. Heute Abend gibt er bei sich zu Hause eine Party für den irischen Nobelpreisträger. Ich kann nicht hin … es schmerzt mich, dass es nicht klappt. Nach den Stunden im Büro und dem Seminar bin ich erledigt. Sobald ich das geschrieben habe, bin ich im Bett. So hart es ohnehin schon ist, krank zu sein, mögen die Leute keine Kranken, verstehen es nicht. Ed Dorn[22] zum Beispiel glaubt, ich wäre süchtig nach Sauerstoff.

Es schneit wieder! Mein altes Auto schaffte es schon vor dem Schnee nicht bergauf. Dank dir habe ich einen soliden Jetta leasen können, mit Heizung, Entfroster, Spikes. Das ist so toll, besonders, weil ich an O2 gefesselt bin, so muss ich keine Angst haben, nicht rechtzeitig zu Hause zu sein.[23] Danke dir nochmals, so sehr.

Ich war in zwei herrlichen Schneestürmen in Manhattan, als keine Autos mehr fuhren. In den Fünfzigern. In einem davon habe ich meine zwei Söhne auf einen Schlitten verfrachtet (auf der Thirteenth Street, glaube ich, direkt bei dir um die Ecke), und wir sind den ganzen Weg zum Museum mitten auf der Fifth Avenue gegangen. Die Rothko-Ausstellung hatte gerade eröffnet, aber wegen des Schnees waren nur wenige Leute da. Aber gerade wegen des Schnees und des klaren kalten Himmels war das Licht, das durch die Dachfenster kam, auch ein göttliches Licht, und die Gemälde pulsierten vor Farbe. Meine beiden älteren Söhne erinnern sich genauso lebhaft daran wie ich.

Der nächste Schneetag war der Tag der Amtseinführung von John F. Kennedy. (Inauguration, »in-agua«? Wurden diese Jungs ins Wasser getaucht, wie ein texanischer Baptist? Das übertrifft die Rauchwolke.) Ich kam mir wie eine Schriftstellerin vor. War mit Peter Davison[24], meinem Lektor bei der Atlantic Monthly Press, Mittag essen. (Sie boten mir $ für eine Option auf den Roman an, aber ich habe ihn nie geschrieben.) Dann sind wir in den Harvard Club gegangen, um die Amtseinführung mit all diesen Harvard-Männern zu sehen, die auf [den Antrittsdichter,] den alten Robert Frost[25] wütend waren. Ich glaube nicht, dass das Wort Dekonstruktion bereits erfunden war, aber das haben sie während der ganzen Zeremonie in einer sehr witzigen, gemeinen Harvard-Art betrieben. Ich war begeistert, von allem, ihnen, dem Fernsehen, der Zeremonie, dass ich dort war, vom Schnee.

Oh, oh … etwas ist los, irgendeine Art E.-E.-Cummings-Effekt[26]auf meinem Bildschirm. Ich glaube, ich höre auf, und hoffe, dass er normal druckt und die Arbeit tut … die darin bestand, Hallo zu sagen und liebe Grüße zu schicken.

Lucia

Boulder, Colorado

20. Oktober 1996

Lieber Kenward,

nichts von dir gehört. Dachte: »Oje, ich habe ihn mit dieser Geschichte, die ich geschickt habe,[27] beleidigt. Jetzt kann er mich nicht mehr ertragen.« Dann sagte neulich abends Ivan: »Ich kann Kenward nicht erreichen – ich vermute, er hasst mich.«

»Meine Güte, Ivan, sei nicht so neurotisch«, sagte ich.

Ich weiß, dass du uns nicht hasst. Entweder laufen die Dinge sehr gut oder schlecht?? Hast du deine Wohnung verkauft? Bist du in Tasmanien? Schreibst du? Bitte sei versichert, dass ich hoffe, es geht dir gut.

Mir geht es so lala. Die Seminare laufen großartig. Ich liebe das Unterrichten. Gesundheit ist lausig, sehr schwach & müde. Kann nicht weit laufen etc. Weshalb das Arbeiten langsam vorangeht. Und was ich dann schreibe, ist nicht besonders gut. Durch Krankheit wird man so selbstbezogen. (Wie schön, dass meine Handschrift schlecht ist; ich schrieb »man«, aber es sieht aus wie »ich«! Es macht mich selbstbezogen!)

Aber wenn ich an Menschen denke, die mir etwas bedeuten, bist du da. Schick eine Postkarte. Pronto.

Love, Lucia

New York, NY

Dezember 1996

Liebe Lucia,

heute ist mein letzter Tag allein, bis – ich weiß es noch gar nicht genau. Mitte Februar? Die meiste Zeit über ist es dunkel, bitterkalt draußen, und morgen fahre ich in mein Provinz-Domizil nach Vermont, wo ich sechs Tage mit meiner Nichte, Vivien Russe[28], und ihrem Kontrollfreak-Gatten Willie – freilich sehr liebevolle Kontrolle – verbringe. Sie sind zu der Familie-die-ich-nie-hatte geworden, »Zieh-dir-was-Warmes-an«-mäßig. Und nun, tja, es wird sich wie eine Pioniertat anfühlen – ich glaube, im Winter war ich zuletzt mit Joe da (viele, viele Jahre vor Aids) – und der Schneepflug kam & schob riesige Hügel zusammen, sodass es unmöglich war zum Auto oder zum Werkzeugschuppen zu gelangen. Also blieben uns nur Pfannen für den Kampf gegen die Schneewehen, und in dieser misslichen Lage erwischte uns Ralph [Weeks][29], der vorbeikam, um nach uns zu sehen. Dass er uns so ertappt hat: unsagbar peinlich. Purer Dilettantismus.

Ich habe keinen Laptop und das Flugzeug ist so winzig, dass ich gar nicht daran denken mag, meinen Apple Classic II hier hochzubringen, was bedeutet, dass ich vom Schreiben abgeschnitten sein werde. Handschriftlich – unmöglich – so primitiv wie die Pfannenschippen. Deswegen treibt es mich so sehr, dir zu schreiben, jetzt sofort, obwohl ich dich gerade erst am Telefon gehört habe. Es ist fast sechs Uhr früh, Sonntag, und dazu auch die Sache mit Ivan, außerdem macht es mir furchtbar Angst, mich auf diese Weise in die Rolle eines engen Vertrauten zu begeben, bei diesem Februarbesuch. Letztes Mal, als er hier im Osten war, sah er so sehr wie Prinz Eisenherz aus, er war fast peinlich. Ich kehre zu den guten Manieren der Kindheit zurück, distanziere mich, suche das Weite, um nicht Gefahr zu laufen, frontal konfrontiert zu werden, und die Geliebtwerden-Angst verblasst.

Vielen, vielen Dank für die Einladung. Der Holländer CW[30] kehrt am 30. Dezember von seinem anderen Leben in Amsterdam zurück, und hier steht, dass wir bis Mitte Februar als Paar herumzockeln, und dazu gehören auch die Rockies in deiner Nähe. CW liebt Katzen, die kommen und gehen. Ich auch. Aber passen ein korpulenter älterer Knabe und ein dürrer Holländer in dein Gästezimmer? Wir teilen ein Bett. Er hat gute Manieren, macht guten, starken Kaffee, verehrt Gedichtbände, manchmal als Bücher, manchmal als Lyrik. Sie ist ein bisschen Sitcom-mäßig, diese Beziehung – ein Wort, das sein holländischer »Tutor« ausführlich gebraucht: »How iss ze relationship?« Also sei ehrlich. Ich (wir) wären wahnsinnig gern deine Gäste für drei Nächte, wenn das Pärchengetue dich nicht stresst. […] Aber egal, wo wir wohnen, Bed & Breakfast oder bei dir, ich will mit dir Zeit verbringen.

Der Grund, warum ich nach Boulder komme, ist folgender: Meine Schwester Cynthia ist vergangenen Oktober mit 82 Jahren verstorben. Cynthias Tochter, Vivien Russe, und ihr Mann haben es sich in den Kopf gesetzt, ein Werk in memoriam an Cynthia in Auftrag zu geben, und zwar bei mir. Deshalb dachte ich Night Emerald, das [Oscar-]Wilde-Musical[31] mit Steven wäre gut geeignet. Ich muss mich mit Steven beratschlagen, der mir einen ekstatischen Dad-Brief geschrieben hat, den Patty Padgett[32] seinem kinderbedingten Schlafmangel zuschreibt. Ist das so? Unsere Theaterstücke scheinen nie voranzukommen, wenn man mal von den Randgebieten (Parkplätze, Flohmärkte, vergessene U-Bahn-Tunnel) absieht. Aber ich arbeite sehr gern mit ihm, und wie man bei Postcards on Parade sieht, hat seine Musik eine wunderbare Wirkung, wenn sie »theatralisch« orchestriert wird. Also – ein Mal noch.

Ich habe wieder Gedichte geschrieben – immer ein großer Spaß, denn es gibt kein Publikum, um das man sich Gedanken machen müsste, sodass man einfach für sich selbst schreiben kann, ganz unbefangen. Ich wünschte, ich hätte den Mut, das zu tun, was du machst, so eindrucksvoll über vermeintliche Tatsachen zu schreiben, wodurch das »Schreiben« im Werk selbst verschwindet. Ich weiß nur nicht, wie du es anstellst – kunstvoll von ganz allein. Es ist so besonders. Vielleicht hat mich die lange Zeit, in der ich mich Tschechow gewidmet habe (zwei Libretti[33]), so offen gegenüber deinen Tatsächlichkeiten gemacht, dass ich sie kaum mehr »Stories« nennen kann, auch wenn sie welche sind.

Nun also – eine wunderbare erste Gedichtzeile hat gestern bei mir angeklopft. Nun also, schöne Ferien. Das beigefügte Foto zeigt meine Mama, Constance Pulitzer (Tuberkulose, also Colorado)[34] & ihre Busenfreundin Alice, die Mutter eines Busenfreundes aus meiner Dichterkindheit, Gerrit Lansing[35]. Er hat mir das Foto geschickt, das ich mir habe vergrößern lassen. Meinst du, sie haben Alkohol getrunken? Aus demselben Glas? Und hängen die Bilder so unregelmäßig, um Flecken auf der Tapete zu überdecken?

Alles Liebe, Kenward

Boulder, Colorado

28. Dezember 1996

Lieber Kenward,

der liebe Ivan … Ein Grund, warum er uns beide gern hat, ist, dass wir Geliebtwerden-Angst haben. Er auch. Er mag mir vielleicht die ganze Zeit sagen, dass er mich gern hat, und mich fragen, ob ich ihn gern habe. Aber wenn ich ihn einfach anrufen und ihm sagen würde, ich hab dich gern, würde ich wochenlang nichts mehr von ihm hören. Er war nur zweimal bei mir zu Hause, seit ich hierhergezogen bin! Es scheint für ihn sehr wichtig zu sein, dass du und ich einander gern haben.

Ehe ich deine Arbeit kannte, wurde ich deine Freundin, eines Nachmittags, als wir an einem kleinen Metalltisch auf dem Gelände der Naropa University saßen. Wir redeten nur ein bisschen miteinander. Und das war das Schöne daran, wie wir gemeinsam schweigen konnten, während wir dort saßen.

Ich antworte DIR so schnell, um dir für das unschätzbare Foto von deiner Mutter zu danken. Sie ist so schön, schamlos! Hilflos! Oder war es jedenfalls, kurz bevor das Foto gemacht wurde.

Was das Übernachten hier betrifft … auch das war Ivans Idee, damit du dich wie zu Hause fühlst. Ich fürchte, du könntest dich zu sehr wie zu Hause fühlen. Ich habe kein Gästezimmer. Ich schlafe auf dem Sofa, und Gäste schlafen in meinem Bett. Üblicherweise fangen die Gäste schon am nächsten Tag an, um das Sofa zu betteln, weil die Katze die ganze Nacht rein- und rausgeht. (Ich mache zum Schlafen die Tür auf.)

Ich dachte, es wäre toll, dich hier zu haben, aber es wäre ziemlich eng und unprivat mit CW. (Ich ziehe es vor, ihn so zu nennen, wie in den alten Romanen oder Tagebüchern, wegen der Diskretion.) Wir werden sehen, ein oder zwei Nächte im Bed & Breakfast und du kannst dir meine Räumlichkeiten anschauen. Nabokov und Henry Green[36] sind meine Liebsten. Mein Sohn nahm sich viel von Nabokov, als er hier war … Mein Lieblingsbuch Gelächter im Dunkel, das ich letztes Jahr im Seminar benutzt habe, ist verschwunden. Diese bergsteigenden Möhrensaft-Kristallköpfe von Studierenden hassten das Buch, fanden es grausam und unmoralisch. Arme Kinder … wie können sie überhaupt rebellieren? Unsere Generation und die Generation ihrer Eltern haben das ganze Saufen, den Sex, die Drogen und den Rock ’n’ Roll gehabt, und so bleibt ihnen nichts weiter übrig als exzessives Recycling und Magersucht. (Ich habe jetzt mehrere männliche magersüchtige Studenten. Neu für mich.)

Habe großes Problem, über mein Leben zu schreiben, von der Liebesgeschichte mit Terry.[37] Das Geschehen verschwindet einfach nicht ins Schreiben hinein. Die schlichte Tatsache ist die, dass er siebzehn war und ich fünfunddreißig. Ich habe meine Stelle als Lehrerin verloren, wurde rausgeworfen, mein Ex-Mann hat meine Söhne mitgenommen … Meine Freunde waren empört, sahen es als Kindesmissbrauch, und so werden es auch meine Leserinnen sehen, besonders, da er sich das Leben nahm. Ich kann meine Leserinnen und Leser nicht zur Sympathie mit der Frau (mir) »verführen«, aber ich muss diese verdammte Geschichte einfach schreiben, ehe ich sterbe. Ich mag dein Wort »Tatsächlichkeiten«.

Ich hab dich wirklich gern. Du machst mich so glücklich. Einmal war es die Beschreibung der Rehe, und jetzt ist es die Vorstellung von dir und Joe mit Bratpfannen im Schnee. Und das Problem, warum die Bilder auf diese Weise aufgehängt wurden. Vielleicht Flecken. Bröckchen im Tapetenleim? Standen Betten darunter, als die Kinder noch zu Hause wohnten? Um die Farben des Sonnenuntergangs im August einzufangen? Damit sie der heißen Sonne des Augusts entgehen?

Tja, also … bis bald.

Love, Lucia

New York, NY

Januar 1998

Liebe Lucia,

vier Uhr morgens. CW schläft oben. Katzengeräusche. Klopf. Klopf.

Montag. Jean Boulte[38] krank, brasilianischer Künstler-Kumpel, der sich seit einer Ewigkeit um meine Bude kümmert und im oberen Stock wohnt. Aids seit acht (?) Jahren. Hat sich eine Erkältung von einem Besucher geholt, eine richtige Katastrophe für sein angeschlagenes Immunsystem. Gestern ist er rausgegangen (CW hat ihn auf der Treppe gehört), was bedeutet, dass sein Schüttelfrost wohl nachgelassen hat, ich hoffe es, ich hoffe es.

Weihnachten & Neujahr in Vermont waren schön. Meine Nichte Vivy und ihr katalogtauglicher Ehemann Willie machen sich gern nützlich, ein seltener Wesenszug in meiner näheren Familie, weshalb ich autofrei unterwegs sein und so dem Eisstraßen-Jammer entgehen konnte. CW hat seinen Blizzard bekommen und ich Ruhe und Frieden, um an meinem schrecklichen Selected [= Routine Disruptions][39] arbeiten zu können, mein Albatros, der mit den staubigen Flügeln schlägt und immer wieder auf meinen Schultern landet und seine Klauen in mein gepeinigtes Hirn bohrt. Eine schicke Art, im großen Stil die ersten Fahnen in Empfang zu nehmen und zwei Wochen – viele, viele Stunden lang – damit zu verbringen, eine wirklich erstaunliche Ansammlung von Fehlern zu korrigieren, computergeneriert zwar, aber […] Ich hätte sie am liebsten wieder zurückgeschickt, die Fahnen waren so übel. Zum einen standen die Titel alle noch bündig am Rand, genau wie die Gedichte mit kurzen Zeilen, sodass alles völlig aus dem Gleichgewicht geriet – ich bin immer noch im tiefsten Buchdesignschock und stinksauer, dass es so wahnsinnig, wahnsinnig lange dauert, dieses Coffee-House-Chaos zu bereinigen.

[…]

Zu unserem zehntägigen Weihnachtsfest in Vermont gehörte ein riesiger Bio-Truthahn aus Maine, gebraten von meiner Nichte Vivy, von dem CW und ich viele Tage lang aßen. Ich habe Reste-Truthahnsuppe gemacht – lecker.

Die Ferienlogistik war relativ stressfrei, direkt Harold Camp[40] getroffen, der sich um die Wohnung und mich kümmert. Alter Vermonter, 74, seit 51 Jahren mit einer dicken, unförmigen Dame, Pauline, verheiratet, wunderbar schräg – mit ihrem inkontinenten neunzigjährigen Vater wohnen sie gemeinsam in einem Trailer […].

Harold erinnert sich noch an die Zeiten, als mein Haus eine richtige Farm mit Kühen und einer Scheune war, alles schon lange abgerissen. Er ist in Rente, früher war er Lastwagenfahrer für Capitol Candy Co. und hat Lebensmittel und Getränke an altmodische Lebensmittelläden im Norden von Vermont geliefert, von Grenze zu Grenze, New York bis New Hampshire. Heute repariert er Fahrräder nebenbei und recycelt dafür alte Ersatzteile, die er auf Schrottplätzen findet. Das hat sich herumgesprochen und hält ihn abends beschäftigt, wenn er im Schuppen arbeitet und Zeit ohne Pauline verbringt, der er sehr liebevoll zugetan ist. Auch sie wiegt wohl um die hundert Kilo, und er nennt sie sein »großes Mädchen«, voller Respekt und Liebe.

[…]

Ich hoffe, deine Zeit ohne Schtudenten gefällt dir gut, und dass du ein bisschen Söhne-Zeit genießen konntest und wieder Lust aufs Geschichtenschreiben hast.

6:30 Uhr früh, Zeit um ins Café[41] ein paar Türen weiter zu gehen und mir Waffeln zu bestellen. Ich habe kein Gramm zugelegt – trotz schlimmer Schlemmerei. In den letzten paar Tagen habe ich mich gemäßigt. Pinke Grapefruit schmecken echt gut.

Schreib bald, damit ich weiß, was du so treibst, ins Jahr 1998 verstrickt.

Das muntert mich auf – ein Startschuss für einen Neuanfang. Habe gerade Rilkes[42] Krallen geschnitten. Ein Durchbruch – dagegen hat er sich immer wild gewehrt.

Alles Liebe, Kenward

Boulder, Colorado

10. Januar 1998

Lieber Kenward,

als Kind habe ich viele Stunden damit verbracht, über die Bedeutung von »Das ist ein weiter Weg«, »Kleine Kessel haben große Ohren«, »Zeig dich von der besten Seite: Mind your Ps and Qs« nachzudenken. Endlich, am Lebensabend, habe ich verstanden, dass P und Q für peace und quiet stehen, für Ruhe und Frieden. Jetzt, wo mir beides mehr und mehr fehlt. Manuskripte und Anfragen stapeln sich immer höher. Ehemalige Studierende haben gewartet, bis mein zermürbendes Semester vorbei war. Ach. Aber, wenn ich es ihnen übelnehme, fühle ich mich schuldig. Ich sollte stolz sein, dankbar etc. [Anna] Achmatowa[43] hat ein kleines Gedicht geschrieben, etwas wie: Ich habe alle zum Schreiben ermutigt. Wie bringe ich sie zum Aufhören?

Dann gibt es auch noch folgende Panik: Was, wenn ich, sobald ich ein paar Ps und Qs bekomme, nichts mehr zu schreiben habe? Ich hatte gerade angefangen, über verschiedene Essays nachzudenken, die ich schreiben wollte, als John Martin[44] beschloss, meinen Erzählband für zu kurz zu halten … er will hundert weitere Seiten. Mir scheint er fertig zu sein. Die Erzählungen ergeben eine Art Ganzes. Na ja, ich werde mich nicht beklagen. (»Ich kann mich nicht beklagen« ist so ein alberner Ausdruck … natürlich kann ich!) Dem Himmel sei Dank, dass er nie ein Wort austauscht oder auch nur infrage stellt, und Bücher werden von unserem lieben Freund Graham MacIntosh[45] gesetzt, der meine Geschichten seit den späten Siebzigern und Angel’s Laundromat setzt. Wenn ich Sachen wie »’n Ohrring« sage, weiß er, das liegt daran, dass die Figur das so sagt. […]

Kenward, jeder Absatz deines Briefes ist eine perfekte kleine Geschichte. Die traurige erste über Jean Boulte, seinen Schüttelfrost. Deine Hoffnung.

[…]

Ich hoffe, ich habe das nächste Mal Neuigkeiten etc. Ich bin ziemlich ans Haus gefesselt. Die größte Aufregung hier waren die Wespen, die letzte Woche, als es einen Tag lang so warm war, aus ihrem Nest auf der Veranda und durch die offenen Türen in meine Wohnung gekommen sind. Am selben Tag versagte die Batterie des Rauchmelders, sodass er nicht aufhörte zu zwitschern. Mit dem trägen Gesumme der Wespen und den Zikaden und dem Sonnenschein war es wie Juli in Alabama. Jetzt schneit es. Zwei Grad minus letzte Nacht. So viel zur globalen Erwärmung.

Fröhliches neues Jahr. Liebe Grüße an dich und CW

Lucia

New York, NY

7. Februar 1998

Liebe Lucia,

mitten im Winter halten einige wohlerzogene Leute ihren Blähungen nicht stand, und ihre Neigung zum Verfall verlangsamt sie ganz fürchterlich. Sie machen Nickerchen, kehren wiederhergestellt an ihren Tisch zurück, nur um dort auf irgendein Memo zu starren, völlig benebelt, auch wenn sie keine bewusstseinsverändernde oder stimmungssteigernde »Auffrischung« zu sich genommen haben.

In guten wie in schlechten Zeiten packen sie vielleicht ihre Überseekoffer, haken Listen mit nötigen Accessoires sauber ab und ziehen in ein mildes Klima, das dieses Leiden des Geistes, das sie Winter-Irgendwas nennen, besiegt.

Dort angekommen, erwachen sie wieder zum Leben, setzen sich goldglitzerverzierte Mützen mit flotten Sprüchen auf – If it’s broke, try coke – und melden sich für Shuffleboard-Wettbewerbe an, stellen sich tot oder gehen bei Rot über die Ampel, führen sich, hinterhältig glotzend, gebräunte junge Muskelmasse zu Gemüt und schlürfen bizarre Milchgetränke: Pissgrüne Pistazie, um ihre Zungen zu kühlen und andere Mäuler, unaussprechliche Öffnungen, die man wie einen Fluch nur unter den stahlharten Follikeln von Monstern aus der Eiszeit findet, glücklich und seit Langem ausgestorben.

[…]

Meine unmittelbare Aufgabe, nachdem CW geduscht hat, ist, in den Keller zu gehen, vor dem ich mich schon immer fürchtete. Dort unten ist alles Unverkaufte, vor allem LPs, die ich vor Urzeiten mit der Z-Press veröffentlicht habe, mit der unwahrscheinlichen Hoffnung, dass sie trotz allem »laufen« würden, was nicht passiert ist. Claibe Richardson[46], Komponist der Grasharfe[47] und lieber alter Freund, ist letzte Woche mit einem CD-Menschen vorbeigekommen, der ein winziges Label besitzt, aber kein Geld. Er wird eine CD herausbringen von einer Show, die Claibe & ich geschrieben und auf LP produziert haben – über Lola Montez, namens Lola[48]. Irgendwo in den schrecklichen Tiefen des Kellers könnten die Original-Studioaufnahmen dieses Musikstücks liegen, oder auch nicht, mit Eins-a-Broadway-Stimmen, sinnlich, volle Orchestrierung – Streicher, keine Synthesizer. Falls ich es in dem archivarischen Geröll da unten aufstöbere, werden Claibe & ich je $ 2500 auftreiben, und der Mann wird diesen Titel in seinen kleinen Katalog aufnehmen. Pat Padgett, eine kluge Frau, hat mir geraten, »nicht zu streng mit mir selbst zu sein«, loszulegen, dieses »tote« Werk aufzuerwecken und die zweieinhalb Riesen hinzublättern.

Nächste Klage: Es ist mir furchtbar schwergefallen, Teile eines Werks auszusortieren, das vielleicht wieder zum Vorschein kommt oder auch nicht, komplett überarbeitet, für ein Literaturmagazin namens Arshile[49], in das ich mich ziemlich verguckt habe – weil es so hübsch zusammengestellt ist. Ich stecke im ersten Teil fest – in einem Monolog einer Lady O’Higgins, die vielleicht oder vielleicht auch nicht Schuld ist an dem ersten Teil dieser weitschweifigen dornigen Rose von einem Brief. Also kehre ich zurück zu Lady O’Higgins, die am liebsten in einem Marx-Brothers-Film wäre, und dann schaue ich, was passiert.

Ich bin gerade etwas anti-familienmäßig gestimmt. Es gab ziemlichen Krawall, als meine doofe Jungfernschwester aus L.A. (Vivien Nr. 1) von meiner süßen Künstlernichte (Vivien Nr. 2 aus Maine)[50] erfahren hat, dass das Tagebuch unserer Mutter veröffentlicht werden soll. Lee Ann Brown[51], Steven Taylors Ex, hat einen winzig kleinen feministischen Verlag, Tender Buttons, & hat beschlossen, im kommenden Mai das Tagebuch meiner Mutter zu publizieren, zusammen mit einem Familien-Memoir von mir – obwohl ich, wie ich auch Lee Ann deutlich gesagt habe, einen Schniedel habe. Egal!

Jedenfalls: V aus L.A. hat mit einer Klage gedroht, kein Scherz, weil sie sich »außen vor« fühle und in rasende Wut entbrannt ist, als sie von diesem Veröffentlichungsvorhaben von V Nr. 2 aus Maine erfahren hat, auf die sie eifersüchtig ist, weil V Nr. 2 aus Maine … sich herausnimmt … Hackordnung. Öde. Bist du schon eingeschlafen? Alles Schatten-der-Leidenschaft-Seifenopernmaterial ohne den Amnesie-Twist, durch den es funktioniert. Worauf es hinauslief: Lee Ann hat jetzt offenbar vor, das Tagebuch ihrer Großmutter zu veröffentlichen, anstatt sich mit diesem dysfunktionalen Haufen von White-Trash-Memmen abzumühen. Und ich hasse es, meine Worte dieser DNA-Brühe zu unterwerfen, aus der ich mich zum Teil befreien konnte, indem ich – du hast es sicher schon erraten – so frei schreibe, wie ich kann, zur Hölle mit der Sippe. Schluss mit dem Gejammer. Das Projekt liegt auf Eis, vorerst zumindest, und vielleicht kann ich meine Schreibblockade in Bezug auf Oscar & den Text für den so, so geduldigen Steven bezwingen.

Gejammer: Ende. Ich hoffe, dein Sabbatical führt zu neuen Geschichten. Ich habe mir, um nicht am ausgestreckten Arm zu verhungern, deine alten wieder vorgenommen, weil mir dein letzter Brief, der denselben Sound hat wie deine Geschichten (Wochen zuvor), so unglaublich viel bedeutet hat, und genau wie erwartet stehen sie da wie eine Eins, die Geschichten. Das kann eine harte Prüfung sein, Geschichten wieder zu lesen, wenn Zeit vergangen ist und der Geschmack sich verändert und weiterentwickelt hat. [Evelyn] Waugh[52] hält sich zum Beispiel nicht so gut. Babs Pym schon. Geständnis: Dieser schräge alte Vogel sagt dir – du bist erste Klasse. Ehrliche & ehrenwerte Arbeit, so unmittelbar & frei sowohl von gebrochener Künstlichkeit als auch Wortspielereien, um schwarze Löcher zu verdecken. Es gibt einfach keine schwarzen Löcher – eine unglaubliche Leistung.

Mir ist, bei der Arbeit an zwei Libretti, Tschechows Werk so ans Herz gewachsen – und jetzt stehst du, völlig überraschend, Seite an Seite mit Anton. Anton, darf ich vorstellen – Lucia. Lucia, darf ich vorstellen – Anton.

Also: Ich hoffe, ich bekomme die neuen Texte zu lesen, je schneller, desto besser … andererseits, nein, auf gute Sachen lohnt es sich immer zu warten. Außerdem hoffe ich, dass du nicht dazu gedrängt wirst, den ganzen Aufbau der Sammlung nach den Vorstellungen eines anderen zu ändern. Der CD-Mensch wollte, dass Claibe & ich noch Songs aus Lola (dumpfes Demo-Zeug?) hinzufügen, weil auf eine CD mehr passt als auf LPs. Wie CW so schön sagte – »lächerlich«.

Bleib gesund, ich hoffe, der Februar ist gut zu dir.

Alles Liebe, Kenward

Boulder, Colorado

11. Februar 1998

Lieber Kenward,

danke dir für deinen wunderbaren, großzügigen Brief. Ich werde nie in der Lage sein, ihn in gleicher Weise zu beantworten … Mönchischer Zustand hier (reizend … ich arbeite).

Schenke Vivien Nr. 1 keine Aufmerksamkeit. Ach Gott, da haben wir uns all die Jahre Gedanken wegen unserer Eltern gemacht (»Oje, was werden sie sagen?«), und dann sind es die Kinder oder Geschwister. Einmal musste ich VORMEINEMEIGENENHAUS