33,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

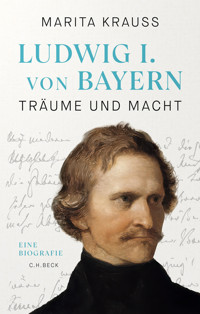

Ludwig I. war ein hoch emotionaler Mensch: aufbrausend und heftig, spontan und unvorsichtig, enthusiastisch und begeisterungsfähig. Gegen die reservierte Zurückhaltung der höfischen Gesellschaft und die Vernunftbestimmtheit der aufgeklärten Beamtenschaft setzte er Vitalität und Leidenschaft. Noch nie kam man dem bedeutendsten bayerischen König so nahe wie in der neuen Biografie von Marita Krauss. Die Historikerin konnte Ludwigs Tagebuchaufzeichnungen und sein Träumebuch auswerten und rückt den König so in ein neues Licht. Bekannt ist Ludwig I. (1786-1868) als Kunstsammler und Erbauer der Kunststadt München, als Philhellene und «teutscher» Patriot. Er war ein politisch versierter, äußerst diszipliniert arbeitender Regent, der für Bayern mit Kunst Politik machte. Hinter der Disziplin standen jedoch Leidenschaft, Mut und Schöpferkraft. Marita Krauss kann nun die Persönlichkeit des Königs genauer fassen, dessen Privatleben oft auf angeblich skandalöse Frauengeschichten reduziert wurde. Die Tagebücher zeigen seine reiche Gefühlswelt und seinen weiten Horizont, seine Originalität, seine Bereitschaft, über Grenzen zu gehen. Ludwig wollte seine Träume mit der Macht versöhnen, doch seine starke und vitale Persönlichkeit löste Widersprüche und Irritationen aus. Seine vielfach missverstandenen Verhältnisse zu Frauen wie der Marchesa Marianna Florenzi oder Lola Montez erweisen sich als die hoch idealisierten Liebesbeziehungen eines leidenschaftlichen Romantikers. Diese neue Biografie lässt neben den politischen Entwicklungen den Menschen Ludwig nahbarer werden und zeigt eindrücklich, welche Auswirkungen Gefühle auf politisches Handeln haben konnten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Titel

Marita Krauss

Ludwig I. von Bayern

Träume und Macht

Eine Biografie

C.H.Beck

Übersicht

Cover

Inhalt

Textbeginn

Inhalt

Titel

Inhalt

Einleitung

Jugend

Krankheiten, Schicksalsschläge, Fluchten

Körperliche Beeinträchtigungen

Die weibliche Welt

Jugendjahre in Mannheim

Resümee

Die Privaterziehung

Hofmeister als Erzieher

Hofmeister Joseph von Kirschbaum

Der Religionslehrer Joseph Sambuga

Resümee

Puder und Frack

Puder und Zopf als Symbole der alten Zeit

Hofkleidung gegen Mode

Resümee

Dramatische Umwälzungen

Das bayerische Erbe

Gespannter Friede und erste Reformen

«Einheit mein Vaterland Einheit/Einheit allein kann dich retten»

Universitätsstudien und erste große Reisen

Studium in Landshut

An der Universität Göttingen

Die Reise in die Hansestädte

Die erste Italienreise

Resümee

Die Kronprinzenzeit

Der Bündniswechsel und die Erhebung zum Königreich

Bayern und das Bündnis mit Napoleon

Die Hochzeit der Prinzessin Auguste

«Lieber unter Franzosen als unter französisch gesinnten Teutschen» – der Kronprinz in Paris

Ohnmacht und Macht – Ludwig im Bannkreis Napoleons

Ludwig im militärischen Einsatz

Generalgouverneur des Inn- und Salzachkreises

Der Wiener Kongress und die Folgen

Ein Königreich und seine Schulden

Der Sturz des Grafen Montgelas

Kritik an Montgelas

«Bayerns größter Feind ist gefallen, Graf Montgelas ist gestürzt»

Resümee

Emotionen als Leitstern

«Sehnend ergriff mich der Eindruck ganz»

Sinn und Sinnlichkeit

Ludwig und Therese – «so verlange ich nach Dir, liebes gutes schönes Weib»

Wahlverwandtschaften – die Marchesa Marianna Florenzi

Resümee

Horizonte – sammeln und bauen für die Zukunft

Kronprinzenträume

Künstlerfreundschaften

Resümee

Der «freysinnige» Kronprinz – die Verfassung von 1818

Das Ringen um eine Verfassung

Ludwigs Einfluss

Resümee

Kronprinzenalltag

Wohnort: Würzburg

Politische Positionierungen

Bildung und Ausbildung

Resümee

Der König

An der Macht

Die ersten Jahre: Haushaltssanierung und Reformeifer

Zum Umgang mit dem Neuen

Resümee

Die königliche Familie

Die Familie

Kronprinz Max

Resümee

Königspoet und Griechenfreund

Ludwig und Goethe – der dichtende König und der Dichterfürst

Ludwigs Griechenland

Resümee

Identitätsstiftung durch Architektur, Geschichte und die Politik der Geste

Gebaute Politik

Geschichtspolitik

Die Politik der Geste

Resümee

Die Wendejahre: 1831/32 und 1837

Ludwig und die französische Revolution von 1830

Der Landtag von 1831

Das Hambacher Fest und seine Folgen

Ludwig von Oettingen-Wallerstein – ein liberaler Standesherr als Innenminister

Resümee

Der Blick in die innere Welt – Träume und Träumebuch

Perspektiven der Traumbetrachtung

Ludwigs Traumnotate

Die Vaterträume im Träumebuch

Streifzüge durch innere Welten

Resümee

Karl von Abel, die Kirche, die Moral

Ludwig und die «sündlichen Gedanken»

Einfluss auf den König

Ludwigs katholische Politik

Resümee

Lola Montez – eine Chronologie von Liebe und Enttäuschung

Die Faszination

Wer war Lola Montez?

Intrigen und der Sturz der Regierung Abel

Öffentliche Skandalisierungen

Resümee

Innensichten einer Revolution

Die Märzrevolution

Der Thronverzicht

Resümee

König außer Dienst

«Es kömmt dick jezo auf mich» – der Rücktritt und die Folgen

«Der Jahre langer Traum ist nun verschwunden» – der weite Weg zum Abschied

Verraten und verkauft

Lola und ein Ende

Resümee

Politik ohne Macht

Das politische Gewicht eines abgedankten Königs

Ludwig und die Politik Max’ II.

Ludwig I. und Ludwig II.

Resümee

Als «Kunstkönig» weiterhin im Dienst

Resümee

Schicksalsschläge, eine neue Liebe und der Tod in Nizza

Die Enkel

Der Tod der Königin Therese

Ludwigs letzte Lieben

«L’adorable vieillard» – Paris, die Weltausstellung und Tod in Nizza

Memoria

Resümee

Anhang

Anmerkungen

Einleitung

Jugend

Krankheiten, Schicksalsschläge, Fluchten

Die Privaterziehung

Puder und Frack

Dramatische Umwälzungen

Universitätsstudien und erste große Reisen

Die Kronprinzenzeit

Der Bündniswechsel und die Erhebung zum Königreich

Ohnmacht und Macht – Ludwig im Bannkreis Napoleons

Ein Königreich und seine Schulden

Der Sturz des Grafen Montgelas

Emotionen als Leitstern

Horizonte – sammeln und bauen für die Zukunft

Der «freysinnige» Kronprinz – die Verfassung von 1818

Kronprinzenalltag

Der König

An der Macht

Die königliche Familie

Königspoet und Griechenfreund

Identitätsstiftung durch Architektur, Geschichte und die Politik der Geste

Die Wendejahre: 1831/32 und 1837

Der Blick in die innere Welt – Träume und Träumebuch

Karl von Abel, die Kirche, die Moral

Lola Montez – eine Chronologie von Liebe und Enttäuschung

Innensichten einer Revolution

König außer Dienst

«Es kömmt dick jezo auf mich» – der Rücktritt und die Folgen

Politik ohne Macht

Als «Kunstkönig» weiterhin im Dienst

Schicksalsschläge, eine neue Liebe und der Tod in Nizza

Memoria

Bibliografie

Ungedruckte Quellen

Gedruckte Quellen

Zeitungen

Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Danksagung

Zum Buch

Vita

Impressum

Einleitung

Ludwig I. ist in Bayern ungemein präsent – als Bauherr von Museen, Monumenten und Kirchen, als Gestalter ganzer Straßen und Plätze, von Eisenbahnen und Kanälen, als Sammler bedeutender Kunstwerke, als Stifter von Denkmälern und Glasfenstern, als Gründer und Initiator. Kein Herrscher hat Bayern und vor allem München so geprägt wie er. Hinter all dem werden eine große Kreativität und ein eiserner Herrscherwille sichtbar: Ludwig wollte das ererbte Königreich nicht nur verwalten, er wollte es gestalten. Und er wollte es selbst regieren.

Vor allem dies löst bis heute Irritationen aus: Ein selbst regierender König erscheint für das 19. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß, für ein Jahrhundert, in dem das Bürgertum zunehmend Herrschaftsansprüche stellte, in dem Verfassungen Freiheitsrechte garantierten und die hohe Bürokratie vielfach die Regierung übernahm. Ludwigs Vater Max I. Joseph entspricht diesen Vorstellungen besser, überließ er doch Maximilian von Montgelas, seinem wichtigsten Minister und Vertrauten, einen großen Teil der Regierungsgeschäfte und stimmte grundlegenden Reformen zu. Diese Reformen werden zu Recht als «Revolution von oben» bezeichnet. Sie machten aus Bayern, damals noch Baiern, einen modernen Staat gemäß den Ideen der Aufklärung und begründeten den Aufstieg der hohen, gut qualifizierten Beamtenschaft zur hegemonialen Gruppe im Staat. Nicht zuletzt aus Sorge vor einem Verlust der gerade erst errungenen bayerischen Souveränität an den Deutschen Bund erließ Max I. Joseph 1818 die bayerische Verfassung, einen Meilenstein der frühkonstitutionellen Entwicklung. Ludwig war als Kronprinz der wichtigste Fürsprecher dieser Verfassung, er hoffte, durch sie die Identifikation der Bürger mit der bayerischen Monarchie zu stärken. Er lehnte aber jede «Ministerregierung» ab, die er als peinliche Einschränkung gesicherter monarchischer Rechte, des «monarchischen Prinzips», ansah.

Ludwig, 1786 geboren, war als Kind, als Heranwachsender und als junger Mann von den Kriegen in Folge der Französischen Revolution und vor allem jenen Napoleons geprägt. Er erlebte am eigenen Leib das Ende des Ancien Régime und die kriegerische Geburt der neuen Zeit, begleitet von Lebensgefahr und Fluchten, dem Tod der Mutter und Exil. Er sah sich zwischen zwei Welten. In seinen Memoiren schrieb er: «Wie ich denn selbst zur alten und zur neuen Zeit und in zwei Jahrhunderte gehöre.»[1] 1806 wurde Bayern Königreich. Ludwig lebte fast acht Monate als Gast Napoleons in Paris, entdeckte den Louvre und die Pariser Theater, besuchte eine Schwimmschule in der Seine, war aufmerksamer Gast in Napoleons Staatsrat und beobachtete dessen bauliche Umgestaltung der Hauptstadt. In den folgenden Jahren des bayerischen Bündnisses mit Frankreich begleitete er einige Feldzüge der Napoleonischen Armee und führte auch selbst ein Kommando. Seit den Erfahrungen seiner frühen Jugend war er jedoch ein glühender Verfechter «teutscher» Einigkeit und Gegner französischer Hegemonie in Europa. Bei Bayerns Bündniswechsel zu Napoleons Gegnern 1813, dem Sieg der Alliierten, dem Wiener Kongress von 1814/15 und der Neukonstituierung einer europäischen Friedensordnung war er bereits ein erwachsener Mann. Gegen Ende seines Lebens bezeichnete er sich als «Ueberbleibsel Napoleonischer Zeit», einer Zeit der dramatischen Umbrüche alles Bestehenden mit einer schrecklichen Bilanz an Toten, die bei Ludwig zu einer tiefen Abneigung gegen den Krieg geführt hatte. Lebenslang blieb seine Sorge vor erneuten Übergriffen Frankreichs auf deutsches Territorium bestehen, und beharrlich versuchte er, doch noch seine alte Heimat wiederzugewinnen, die rechtsrheinische wittelsbachische «Kurpfalz», die im Wiener Kongress an Baden gegangen war.

Visionär und machtbewusst. König Ludwig I. von Bayern in der Uniform eines Generalfeldmarschalls, Gemälde von Joseph Karl Stieler, 1831

Als König erlebte er dann eine lange Friedensepoche, die ihm viel Gestaltungsspielraum für seine Projekte ließ. Bayern war ein großer Mittelstaat, jedoch kein bedeutender Mitspieler im europäischen Konzert, das von Österreich und Preußen, England, Russland und Frankreich bestimmt wurde. Nur mit seinem Einsatz für den griechischen Freiheitskampf gegen die osmanische Herrschaft und in der Folge mit der Wahl seines Sohnes Otto zum König von Griechenland war Ludwig außenpolitisch auf der europäischen Bühne relevant. Sein wichtigstes Wirkungsfeld lag jedoch in der Innenpolitik. Als regierender König arbeitete er mit hoher Disziplin und größtem Fleiß, mit Akribie und Sorgfalt, mit finanzpolitischem Geschick und Sparsamkeit für einen ausgeglichenen Staatshaushalt und eine Neuordnung der Verhältnisse in der Friedenszeit. Und in Verwirklichung seiner großangelegten Pläne machte er Politik mit Kunst, Kultur und Geschichte. Bauen, Sammeln und Ausstellen waren seine Leidenschaft, und er wurde zu einem großen Mäzen und Förderer von Kunst und Architektur. Er gestaltete München um, baute aber auch deutsche Nationaldenkmäler wie die Walhalla bei Regensburg und die Befreiungshalle bei Kelheim. Seit 1832 und vor allem seit 1837 verschärfte sich sein politischer Kurs, von seiner anfänglichen Liberalität war nun nichts mehr zu spüren. Damit zog er die beißende Kritik derer auf sich, die auf ihn als Vorreiter einer liberalen Weiterentwicklung von Verfassung und Staat gehofft hatten. Diese Polarisierung bei der Bewertung der Person des Königs setzt sich bis heute fort. Ludwig trat in der Revolution von 1848 zurück, weil er fürchtete, nun nicht mehr auf seine Art regieren zu können. Zur Vorgeschichte dieses Rücktritts gehört die Affäre mit Lola Montez, die ihn als «spanische Tänzerin» bezaubert hatte und wohl auch wegen der Skandalisierungen der katholischen Partei aus Bayern vertrieben wurde.[2] Nach seinem Rücktritt lebte Ludwig noch 20 Jahre. Er wirkte weiterhin als Kunstkönig und konnte seine bedeutendsten Bauprojekte vollenden, und er blieb eine wichtige politische Ansprechperson, beispielsweise in der Krise von 1866.

Hinter der dominanten, dynamischen und disziplinierten Herrscherpersönlichkeit, dem Sparmeister und unerbittlichen Vertreter des monarchischen Prinzips wird ein phantasiesprühender, hochgebildeter, begeisterungsfähiger und emotionaler Romantiker sichtbar, der schöne Frauen anbetete, für die Antike schwärmte und Gedichte veröffentlichte, ein liebevoller Vater von neun Kindern, ein Mann von schier unerschöpflicher Energie mit Lust am Leben, an der Liebe, an Kreativität – und am Regieren. Johann Wolfgang von Goethe bezeichnete ihn nach einer Begegnung als «dieses merkwürdige, vielbewegliche Individuum auf dem Throne», es wäre ihm ein großer Verlust, «diese Individualität, die mit aller Energie seines Willens so mächtig auf die Zeitgestaltung einwirke, nicht durchschaut zu haben».[3] Mit seinem von großen Emotionen geleiteten Charakter entsprach Ludwig in vieler Hinsicht nicht den Vorstellungen, die sich Zeitgenossen, aber auch Historikerinnen und Historiker von einem König machten. Doch viele der Widersprüche, die sie zu entdecken glaubten, finden sich eher im Auge der Betrachter.

Über Ludwig I. wird bereits seit über 200 Jahren nachgedacht und geforscht, er steht im Mittelpunkt einiger großer und etlicher kleinerer Biografien, sein Briefwechsel mit seinem Architekten Leo von Klenze wurde in neun Bänden ediert, und von der Korrespondenz mit seinem Kunstagenten Johann Martin Wagner sind bereits fünf Bände erschienen.[4] Mit seinem sprichwörtlichen Arbeitsfleiß produzierte er wohl etwa 100.000 Signate, also handschriftliche Aktenvermerke, von denen bislang 3000 ediert sind.[5] Über Ludwig forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz unterschiedlicher Disziplinen, von Architektur- und Kunsthistorikerinnen bis zu Missionsspezialisten. Warum nun noch ein weiteres Buch zu Ludwig?

Mit der Monografie von Heinz Gollwitzer aus dem Jahr 1986 zu Ludwigs 200. Geburtstag liegt eine politische Biografie vor.[6] Gollwitzer nannte seine Publikation im Untertitel «Königtum im Vormärz», er stellte Ludwigs Regierungszeit in den Mittelpunkt seines Buches. Die Tagebücher des Königs interessierten ihn vor allem unter politischen Gesichtspunkten, obwohl er sie selbst im Vorwort als «unvergleichlich reichhaltige Quelle» bezeichnete.[7] Doch dem damaligen Zeitgeist und den Forderungen der Strukturgeschichte entsprechend konzentrierte sich Gollwitzer in seiner politischen Biografie auf das Wirken des Königs, nicht auf seine Person. Eine große Ausstellung mit mehrbändigem Katalog widmete sich im Jubiläumsjahr 1986 auch Ludwigs Politik mit Geschichte und Kunst.[8]

Caesar Conte Corti ging in seiner immer noch lesenswerten Biografie von 1936 anlässlich des 150. Geburtstags des Königs weitgehend chronologisch vor, wir begleiten darin den Kronprinzen und dann König auf Reisen und im Alltag, bei Regierungshandlungen und in Liebesdingen. Als besondere Quelle standen Conte Corti zwar nicht die Tagebücher, aber die Briefe Ludwigs an seinen besten Freund Heinrich von der Tann zur Verfügung. Conte Cortis eher positivistisch-berichtende Biografie mit dem Untertitel «Ein Ringen um Freiheit, Schönheit und Liebe» trägt eine Fülle von Quellen zusammen und macht Ludwigs Handlungen lebendig, doch fehlen dabei Fragestellungen und strukturierender Zugriff.

Nepomuk Sepp verschrieb sich in seiner Biografie von 1869, die 1903 mit einer Widmung an den zukünftigen König Ludwig III. wieder aufgelegt wurde, dem Herrscherlob. Das Ausmaß seiner Diskretion ist mit Händen zu greifen: Lola Montez erhält als Gräfin von Landsfeld nur einen einzigen Eintrag im Register. Das ist vor dem Hintergrund einer damals höchst sensiblen Zensur nicht überraschend: Die Aufführung von Josef Ruederers Komödie «Morgenröthe», die die Lola-Montez-Affäre Ludwigs I. nur leicht verschleiert persiflierte, wurde 1905 von der Münchner Polizeidirektion verboten, da durch die Komödie die «für die Staatsordnung fundamentalen monarchischen Gefühle eines großen Teils der Bevölkerung verletzt» würden.[9] Noch immer galt diese Affäre als ein wunder Punkt des Hauses Wittelsbach, und noch immer bestimmte die Zensur über die Erinnerung an Ludwig mit. Auch weitere fast zeitgenössische Biografien von Karl Theodor Heigel und Ludwig Schönchen berichten unkritisch und ohne Quellennachweise; dies ist schade, hätten doch damals noch etliche Zeitzeugen für Gespräche zur Verfügung gestanden.[10]

Allen Ludwig-Biografen fiel es schwer, die Vielfalt dieses Königslebens zu bändigen: Gollwitzer und Sepp schrieben rund 950 Seiten, Conte Corti immerhin 700. Andere Biografen widmeten sich von vorneherein nur Teilaspekten, so Michael Doeberl und Hannelore Putz,[11] oder verstehen sich als knappe Einführungen zur Person und zu ihrer Zeit.[12] Interessant ist vor diesem Hintergrund die erweiterte Abschiedsvorlesung von Golo Mann, dem es in dieser essayistischen Form gelang, ein etwas anderes Bild des Königs zu zeichnen.[13] Die Ludwig-Literatur ist schier unerschöpflich: Gibt man im Bibliothekskatalog der Bayerischen Staatsbibliothek das Titelwort «Ludwig I.» ein, erscheinen allein über 1000 Buchnennungen aus dem 19. bis zum 21. Jahrhundert. Wertungen und Analysen lassen bei vielen dieser Bücher deutlich die politischen und moralischen Positionen, Sympathien und Antipathien der Autorinnen und Autoren erkennen. Ludwig polarisiert auch noch nach seinem Tod.

Doch es bleiben auch bemerkenswerte Leerstellen. Zu groß ist die Versuchung, über eine Person eine politische Epoche sichtbar machen zu wollen. Hinter der Fülle der Ereignisse, die dabei mit ins Bild kommen, verschwindet häufig die Hauptperson, die nur noch wie aus der Spielzeugkiste in das Meer der Fakten gesetzt wird. Sicher stellt sich bei dem Blick auf einen Herrscher oder eine Herrscherin immerfort die spannende Frage nach der Wirksamkeit von Personen in der Geschichte, nach ihrer verändernden Kraft im Gefüge der Strukturen und Konstellationen ihrer Zeit. Das war der Hauptpunkt der Kritik der Gesellschaftsgeschichte an der Biografieforschung: den Personen zu viel Bedeutung gegeben zu haben und damit die Wirkmacht der Strukturen zu unterschätzen.[14] Das ist sicherlich bedenkenswert. Umso wichtiger erscheint es, Handlungsspielräume, verpasste oder genutzte Möglichkeiten zu analysieren, Erfahrungen und Zeitumstände mit in Betracht zu ziehen, doch dabei die Person nie aus dem Blick zu verlieren. Ob man auf diesem Wege der «biographischen Illusion» entkommt, die Pierre Bourdieu mit Recht kritisiert,[15] ist fraglich. Jede Lebensgeschichte, die als konsequente Entwicklung einer Person erzählt wird, ist nachträglich konstruiert. Es bleibt der Versuch, Brüche nicht zu überspielen und Narrative zu vermeiden, die kohärente Entwicklungen vorspiegeln, und sich stets bewusst zu bleiben, dass die Auswahl der Biografin die erzählte Lebensgeschichte mitbestimmt.

Wie soll man sich also einem bereits viel beschriebenen Mann wie Ludwig I. nähern? Neue Zugänge liegen auf der Hand: Es sind die vielen sehr persönlichen Ego-Dokumente, die Ludwig hinterlassen hat, vor allem seine Tagebücher – ein ungeheures, kaum zu übersteigendes Gebirge an hochsensiblem und hochrelevantem Material für eine Biografie! Greifbar sind so die Innensichten mancher Handlungen, die in der Außensicht als «Widersprüche» erscheinen. Es werden Ludwigs Gefühlswelten und seine differenzierten Emotionen sichtbar, seine hohe individuelle Originalität, die Bereitschaft und der Mut, immer wieder über Grenzen zu gehen, und damit seine Fähigkeit zur Transzendenz. Ludwig warf sich hinein in die Liebe, in die Bewunderung der Kunst, in die Planung und Umsetzung seiner großen Bauprojekte, in das Regieren, Kritik wischte er beiseite. Sichtbar werden Ludwigs weiter Horizont, seine Bildung und Belesenheit; er sprach und las Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch, las Latein und übersetzte zur Übung und Unterhaltung Herodot aus dem Griechischen. Wenn Max Spindler als Herausgeber der Signate schrieb, Ludwig sei immer mitten im Strom und in den Wellen gestanden und habe dabei keine Zeit für Reflexionen gehabt,[16] so wird dies durch die Tagebücher korrigiert: Die Signate zeigen den handelnden und regierenden König, die Tagebücher und Gedichte die reflektierende und fühlende Person dahinter.

Ludwig war in exorbitantem Maße ein schreibendes Individuum: Er hinterließ allein rund 65.000 Seiten Tagebücher und begleitende Notizen, rund 600 Seiten handschriftliche Memoiren, ein Traumtagebuch mit rund 400 Träumen, 4600 Gedichte und umfängliche Briefwechsel. Fast 3000 Briefe gingen allein an die Marchesa Marianna Florenzi, wie bei Ludwig üblich jeder mit einer Nummer versehen; er korrespondierte mit Bischof Johann Michael Sailer, mit Joseph Anton Sambuga, mit Eduard von Schenk, mit Carl Philipp von Wrede, mit den Freunden Heinrich von der Tann und Karl von Seinsheim, mit seiner Ehefrau Therese, mit dem Vater Max Joseph, mit seinem Arzt und Reisebegleiter Johann Nepomuk von Ringseis, mit seinen Schwestern und Kindern, vor allem mit der Tochter Mathilde und den Söhnen Luitpold und Otto; dann natürlich mit den Architekten, Künstlern und Kunstagenten, hier vor allem mit Leo von Klenze, mit Georg von Dillis, Peter Cornelius, Friedrich von Gärtner und Johann Martin Wagner, mit Gelehrten und Wissenschaftlern, Ministern und Verwaltungsbeamten, mit seinem Privatsekretär und mit Freundinnen wie Lola Montez. Da Ludwig bei der Ordnung seines Nachlasses nichts entfernte, vielmehr bemüht war, die Briefwechsel zu vervollständigen, indem er sich seine Briefe von den Adressaten oder ihren Erben zurückerbat, entstand allein im Privatnachlass eine schwindelerregend umfängliche Dokumentenfülle.[17]

Tagebücher sind eine besondere Quelle, verführerisch nah an der Person, ihren Erlebnissen und Gefühlen, gleichzeitig aber auch gefährlich nah, gerät man doch in Versuchung, die Perspektiven des Schreibenden zu übernehmen.[18] Bei gedruckten Tagebüchern oder Lebenserinnerungen lässt sich nicht immer einschätzen, was im Nachhinein zensiert, eingefügt oder weggelassen wurde.[19] Ludwigs Tagebücher sind jedoch etwas Besonderes, nicht nur aufgrund der schieren Menge, sondern auch wegen ihrer großen Aufrichtigkeit. Sie sind nicht geglättet oder geschönt, sondern aus dem Moment geschrieben, ohne Wissen um zukünftige Entwicklungen. Die Faszination gegenüber den Aufzeichnungen der alltäglichen Ereignisse und Einschätzungen eines Königs der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wiegt daher stärker als mögliche kritische Vorbehalte. Es geht nicht darum, in den Tagebüchern «die» Wahrheit zu finden, sehr wohl aber Ludwigs Wahrheit. Und diese steht hier im Mittelpunkt der Betrachtung.

Die Perspektive der Tagebücher ermöglicht es auch, sich mit Historikerkritik auseinanderzusetzen, mit Vorannahmen, die zur Beschreibung von Ludwigs Persönlichkeit herangezogen wurden; manchmal dienten sie wohl auch dazu, sich den großen König klein zu schneiden, dessen hochgespanntes Lebensgefühl rationaler Bewertung schwer zugänglich ist. Zunächst zur Beurteilung seines Charakters im «Handbuch der Bayerischen Geschichte» von 2003: Was Goethe als Beweglichkeit des Geistes sah, wird hier in «das Unstete, Unberechenbare» umgedeutet, man könne Ludwig leider nicht «auf einige griffige Formeln» bringen. Die «ungeheure Subjektivität» und geradezu «hemmungslosen Selbstaussagen» seiner Gedichte zeigten, dass er «im Innersten doch stets unsicher» gewesen sei, «äußerst unausgeglichen» und «jeder Stimmung nachgebend». Als «schwerer Vorwurf» wird gewertet, Ludwig habe «erst im Kulturzitat zur eigenen Identität gefunden».[20] Gollwitzer, auf dessen «Psychogramm» sich einige dieser Urteile stützen, schreibt von «innerer Einsamkeit», Ludwig sei ein «überempfindlicher Egozentriker» gewesen.[21]

Dazu ist einiges anzumerken. Sicher verfügte Ludwig über ein breites Stimmungsspektrum, er war hochemotional, beeindruckbar und begeisterungsfähig, konnte sich ausgelassen freuen und vor Freude herumspringen, bei schlechten Nachrichten tieftraurig werden, wehklagen und Tränen vergießen. Der Tod ihm nahestehender Menschen nahm ihn sehr mit, waren seine Gefühle für andere Menschen doch tief und dauerhaft. Wenn er liebte, liebte er mit ganzem Herzen und ganzer Seele, es war ihm das größte Anliegen, sein Gegenüber glücklich zu machen. Von Egozentrik ist hier nichts zu spüren. Sicher machten ihm seine Handicaps das Leben nicht immer leichter: Er hörte seit seinem zehnten Lebensjahr schlecht und hatte einen Sprachfehler, was die Kommunikation oftmals erschwerte. Das sind auch Gründe dafür, dass er das Schreiben und Sehen besonders kultivierte. Ludwig hatte ein reiches Innenleben, pflegte eine ausgeprägte Briefkultur und erfreute sich an Literatur und Kunst, mit Einsamkeit konnte er umgehen, obwohl ihm in späteren Jahren vor allem seine 1854 verstorbene Ehefrau Therese sehr fehlte. Er war jähzornig, brauste leicht auf und sah «Heftigkeit» als seinen größten Fehler an. Ludwig war weder unstet noch unsicher, er lief mit weit offenen Augen neugierig durch seine Welt und griff nach Neuem, wenn es ihn spontan ansprach. Er war jedoch auch ungeduldig und trieb seine Mitarbeiter und Ministerialbeamten immer wieder an. Er wollte keinen Schlendrian einkehren lassen und ließ unbeantwortete Anfragen und nicht ausgeführte Aufträge so oft wieder vorlegen und fragte so lange nach, bis sie erledigt waren. Seine Fähigkeit, sich von Gefühlen leiten zu lassen, wird als Irrationalität gedeutet, doch er war immer auch von übergeordneten Konzepten, Werten und Ideen bestimmt. Ludwig war keineswegs «unfähig zur Selbstkritik»,[22] dies zeigen seine Memoiren von 1839, in denen er auf eigene Fehler einging, so bei der Erziehung des Kronprinzen.[23] Ludwig nahm außerdem die katholische Ohrenbeichte sehr ernst, was ein gewisses Maß an Selbstkritik voraussetzt. Seine große persönliche Religiosität begleitete ihn seit der Jugend und gab ihm Halt.

Die zitierte Kritik an Ludwigs Gedichten verkennt die Grundlagen romantischer Dichtung: Gedichte ermöglichen es, Gefühle auszudrücken und Emotion in Literatur zu überführen. Sie stellen eine ganz eigene fiktionale Welt dar, und auch wenn der Verfasser seine Emotionen zum Ausgangspunkt eines Gedichts macht, ist dies keine «hemmungslose Selbstaussage». Im Sinne der Romantik waren Gedichte die höchste Form, sich auszudrücken und seine Emotionen auszuloten. Ludwigs Gedichte wurden bei ihrer Publikation 1829 äußerst positiv rezipiert und in viele Sprachen übersetzt. Sie dienten ihm auch als Mittel der Kommunikation mit seinem Volk.[24] Die Kritik setzte erst später ein, als eine junge Literatengeneration sich gegen den Klassizismus der Väter stellte. Ludwig orientierte seine Dichtung an Goethe und Schiller, die er verehrte, so wie sich auch seine Bauwerke auf klassische Vorbilder aus Italien und Griechenland bezogen. Er versuchte nicht, wie später sein Sohn Max, einen «eigenen» Stil zu erfinden, der ja auch wieder, wie im beginnenden Historismus üblich, ein Mix aus verschiedenen Stilen war. Bei Ludwigs Bauten ist also, wie bei seiner Dichtung, das «Kulturzitat» zu spüren.[25] Doch Ludwigs Identität hing nicht am Baustil, dafür waren die Felder seiner Tätigkeiten zu breit gestreut.

Kritisiert wird auch Ludwigs angebliche «Widersprüchlichkeit»: Seine Regentschaft sei ein «Königtum der Widersprüche» gewesen.[26] Doch es war kein Widerspruch, wenn Ludwig Realpolitik durch Symbolpolitik ersetzte, das war ein wichtiger Teil seines politischen Handelns: Er feierte die ruhmreiche Vergangenheit der bayerischen Armee symbolisch in seinen Bauten, gerade weil das Militär nicht im Mittelpunkt seines aktuellen Interesses stand. Insgesamt sah er die Vergangenheit als Lehrmeisterin für Gegenwart und Zukunft, daher war es für ihn auch kein Widerspruch, für den Erhalt von Stadttoren, Denkmälern oder Monumenten zu kämpfen und gleichzeitig mit dem Bau von Kanälen und Eisenbahnen in die Zukunft zu gehen. Wie zu zeigen sein wird, war er sehr an neuen Entwicklungen interessiert, dies stand für ihn in keiner Weise im Gegensatz zu seinem Respekt vor dem Alten. Dies gilt ebenfalls für seinen Wunsch, emotional von Kunst und Architektur «ergriffen» zu werden, wie er das formulierte. Solche Erlebnisse wollte er auch seinem Volk ermöglichen, das war ein wichtiger Ausgangspunkt seiner Kunstsammlungen und Museumsbauten. Über seine Politik mit Kunst und Geschichte hoffte er, die gefühlsmäßige Bindung seines Volkes an die Monarchie zu stärken und dem aufgeklärten Verfassungsstaat des Grafen Montgelas emotionale Wärme zu verleihen.

Eine wichtige Frage wird immer wieder gestellt: War Ludwig nun liberal oder von Anfang an konservativ?[27] Dies ist so zu beantworten: Ludwig hatte einen Lernprozess durchlaufen. Er begann im Sinne des von ihm bewunderten Friedrich Schiller als ein ungestümer Verfechter der Freiheit, stieß damit aber bald an die Grenzen der Realpolitik. Er beschrieb dies 1839 selbst sehr genau. So notierte er, dass er «zwar nie die Gesinnung der liberalen Parthey theilte, denn nur zum Theil stimmte meine mit ihr überein […]. Daß das Volk in der unteren Region sich selbst beherrschen möge, meine Ansicht, eine irrige, hielt sie für besser und verständiger als ich sie fand. Erfahrung lehrt».[28] Zunehmend geriet Ludwig in den 1830er Jahren nach seinen Reaktionen auf das Hambacher Fest von 1832 in die Kritik: Seine Politik wurde vor allem nach 1837 unter dem Einfluss des Innenministers Karl von Abel immer konservativer, der Ruf nach demokratischer Mitwirkung vor allem im Vormärz und in der Revolution von 1848 jedoch immer lauter. Nach Abels Sturz 1847 stand dann wieder die Weiterentwicklung der Verfassung auf der Tagesordnung, doch die Revolution kam schneller als die Reformen.[29]

Vielfach wird auch gegen Ludwig angeführt, sein hoher moralischer Anspruch stünde im Widerspruch zu seinem politischen und persönlichen Handeln. Als Belege dafür werden seine vielen außerehelichen Liebschaften sowie die Intrige angeführt, die Maximilian von Montgelas zu Fall brachte.[30] Beides wird im Folgenden diskutiert und neu bewertet. Das überraschende Ergebnis: Ludwig stand zu den Frauen, die er außerhalb seiner Ehe liebte, anschwärmte, finanziell unterstützte, mit Gedichten und Geschenken überhäufte, fast ausschließlich in platonischen Beziehungen. Das gilt auch für seine Liebesbeziehung zur Marchesa Marianna Florenzi. Er war der Überzeugung, dass er mit seinem Gewissen im Reinen sei, wenn er sich des «fleischlichen Umgangs» enthielt.[31] Auch beim Sturz Montgelas’ legen Tagebuchnotizen sowie persönliche Dokumente eine andere Deutung der Vorgänge nahe, als sie bisher in der Forschung vertreten wird.

Es ist an der Zeit, so lässt sich zusammenfassen, Ludwig I. neu zu bewerten. Der wichtigste Ausgangspunkt dieses Buches sind die Tagebücher und Memoiren, das Traumtagebuch und zahlreiche Briefe, die es ermöglichen, sich der Persönlichkeit, den Emotionen und Träumen des Königs anders zu nähern als bisher. So wurde das Traumtagebuch von der Forschung bislang völlig außer Acht gelassen. Es erlaubt jedoch einen Blick in Ludwigs innerste Welten und ist eine wohl einzigartige kulturhistorische Quelle; sie zeigt nicht zuletzt den Spannungsbogen zwischen Träumen und Macht.

Ein empathischer Zugang zu diesen besonderen Quellen ermöglicht es,[32] Ideen, Hoffnungen und Ängste der vergangenen Gegenwart zu sehen, die Perspektiven und Einschätzungen der damaligen Zeit ernst zu nehmen, um nicht der Versuchung nachzugeben, ex post aus der Kenntnis des weiteren Verlaufs der Geschichte Noten zu verteilen. Für einen bayerischen König in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lag es nahe, die Monarchie mit damals modernen Mitteln attraktiv zu machen, um Volksaufständen vorzubeugen. Auch der Deutsche Bund ging gleichzeitig mit strengen Strafbestimmungen gegen revolutionäre Bestrebungen vor. Ludwig war ein sehr früher Verfechter des nationalen Gedankens. Doch ein Deutsches Reich unter einem Kaiser, wie es dann 1870/71 entstand, war nicht sein Ziel, obwohl er dafür nach seinem Tod immer wieder vereinnahmt wurde. Ludwig notierte in den Tagebüchern mehrfach Überlegungen, die solche Entwicklungen vorausahnten.

Mitten unter «ausgezeichneten Bayern und in dessen Dienst Gestandenen». Zum 100. Geburtstag 1886 wurde Ludwigs Büste in der Ruhmeshalle aufgestellt.

Doch Geschichte ist zukunftsoffen, das zeigt gerade Ludwigs bewegte und bewegende Lebensgeschichte voller Brüche und überraschender Wendungen.

Editorische Notiz zu den Tagebüchern

Ludwigs Tagebücher sind für dieses Buch eine zentrale Quelle; Ludwig schrieb sie meist in Eile mit vielen Kurzformen. Um ihre Lesbarkeit zu erhöhen, wurden sie nicht nach klassischen Editionsrichtlinien zitiert. Das gilt vor allem für Satzzeichen, für fehlende Buchstaben und Abkürzungen.

Jugend

Meine Bauten aufziehen und die Pfalz wiedergewinnen», das war der erste Gedanke des Kronprinzen Ludwig, als er vom Tod seines Vaters Max I. Joseph und damit von seinem neuen Rang als König von Bayern hörte.[1] Die Pfalz, das war die rechtsrheinische «Kurpfalz» um Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim, aus der Ludwig mit seiner Familie von französischen Revolutionstruppen vertrieben worden war. Lebenslang dachte er darüber nach, wie dieses Stück Heimat, das sein Vater im Wiener Kongress seiner Meinung nach leichtfertig preisgegeben hatte und das nun zu Baden gehörte, wiederzugewinnen sei. Mit dieser rechtsrheinischen Pfalz verband Ludwig Kindheitsglück und Unbeschwertheit sowie die Gedanken an die sehr geliebte Mutter, Auguste Wilhelmine von Hessen-Darmstadt. Sie starb 1796, als Ludwig gerade einmal neun Jahre alt war. Er sprach wohl auch wie seine Schwestern mit pfälzischem Dialekteinschlag und umgab sich gerne mit Pfälzern. Er schrieb rückblickend: «Wie denn die Erinnerungen an die Kinderjahre tief in mir wurzelten.»[2]

Der Hoffnungsträger. Pfalzgraf Max Joseph mit seinem Sohn Ludwig, Maler unbekannt, Miniatur 1786

Es war eine höchst bewegte Zeit: Ludwigs Vater, Max Joseph von Pfalz-Birkenfeld, jüngerer Bruder des Herzogs aus der Wittelsbachischen Nebenlinie Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld, war als französischer Offizier in Straßburg stationiert, als am 25. August 1786 der Erbprinz zur Welt kam. Max Joseph war in Straßburg aufgewachsen, französisch erzogen und sozialisiert und stand in gutem Kontakt zum französischen Königshaus.[3] Auch seine Frau Auguste hatte bereits als hessische Prinzessin Paris besucht und von der französischen Königin Marie Antoinette schmeichelhafte Aufmerksamkeit erfahren.[4] Der französische König Ludwig XVI. wurde daher gefragt, ob er die Patenschaft für den kleinen Erbprinzen übernehmen wolle. Er sagte freudig zu, begleitet von einem Brillantcollier im Wert von 80.000 Louisdor; bereits ein Jahr vorher hatte er Max Joseph über eine Million Louisdor geliehen.[5] Angesichts der Wittelsbachischen Erbverträge, der Kinderlosigkeit von Max Josephs älterem Bruder wie auch des in München regierenden bayerischen Kurfürsten Karl Theodor erschien dies für Frankreich eine gute Option, um sich einen zukünftigen Bundesgenossen warmzuhalten. So kam der Name Louis oder Ludwig wieder in die Familie, den seit Kaiser Ludwig dem Bayern Anfang des 14. Jahrhunderts kein wittelsbachischer Herrscher mehr getragen hatte.[6] Sehr viel kühler reagierte der bayerische Kurfürst Karl Theodor, der mit der Geburt dieses Erbprinzen den Erbanspruch der pfälzischen Nebenlinie immer deutlicher auf sich zukommen sah. Auch in Österreich sah man diesen Erbprinzen ohne Freude, da man hoffte, sich Bayern durch Tausch oder auf anderem Wege einverleiben zu können. Als Max Joseph 1795 seinen älteren Bruder Karl II. August im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und 1799 Karl Theodor in Pfalz-Bayern beerbte, stieg diese Nebenlinie der pfälzischen Wittelsbacher zu bayerischen Kurfürsten und ab 1806 sogar zu Königen in Bayern auf.

Ludwig stand also bereits bei seiner Geburt im Schnittpunkt unterschiedlichster dynastischer und politischer Interessen. Er gehörte nicht nur dem Geburtsjahr nach in die Zeit des Ancien Régime, in die Jahre vor dem großen Umbruch Europas durch die Französische Revolution, durch ihre Forderungen und Kriege. Betrachtet man die Lebensstationen des kleinen Prinzen in den ersten Lebensjahren, so werden die Folgen der Revolution deutlich spürbar. Den Anfang machte die Flucht vor den französischen Revolutionstruppen aus Straßburg im August 1789, es folgten in wechselnden Stationen Heidelberg, Mannheim, Darmstadt, Rohrbach bei Heidelberg, Schwetzingen, München, Landshut, Straubing, Weiden, Waldsassen, Amberg, Bayreuth, Ansbach.[7] Ludwig schrieb selbst dazu: «Das Ende der alten Zeit und den Beginn der neuen sah ich, erlebte den Schluss des seit Jahrhunderten Bestandenen und die Umgestaltung fast von allem, möchte man sagen. Als Kind die Geschichte lernend, wähnte ich, jetzt ist mit den Veränderungen vorbey, nun ist alles nied und nagelfest, aber wie sehr irrte ich, sollte in einem Menschenalter erleben, wozu früher es eines Jahrtaußend bedurfte.»[8]

«Mit meinen Soldaten spielen [war] meine liebste Unterhaltung. Stunden lang beschäftigte ich mich recht vergnügt mit Aufstellung derselben» (Ludwig, Memoiren). König Ludwig I. als Knabe, gemalt in Straßburg von Heinrich Anton Melchior, 1788

Noch im Frühjahr 1789, wenige Monate vor dem Beginn der großen Revolution, verbrachten Ludwigs Eltern zwei Monate in Paris. Von der beginnenden Erregung im Land spürte man bei Hofe nichts, man tanzte, soupierte, flirtete und amüsierte sich. Auguste schrieb an ihre Hofdame nach Hause: «Sie können sich nicht vorstellen, in welchem Wirbel ich leben muss. Wenn Sie mich fragten, womit ich mich beschäftige, müsste ich errötend gestehen: mit gar nichts. […] Letzten Dienstag erhielt ich ein billet très gracieux der Königin. Sie lud mich ein, ihr Donnerstag meine Aufwartung zu machen. Befehlsgemäß habe ich mich am bezeichneten Tag nach Versailles begeben, von Fräulein Bertin um 45 Louis von Kopf bis Fuß angezogen […]. Je mehr man die Königin sieht, umso mehr muss man sie lieben; denn es ist unmöglich, mehr Güte und Liebenswürdigkeit zu vereinen. […] Auf dem Rückweg meiner Besuche brachte mich die Königin in ihr Kabinett zurück, wo sie lange und ich muß sagen äußerst freundschaftlich mit mir redete. Wir blieben allein, bis mein Mann erschien, um mich zu einem Besuch bei Madame de Polignac abzuholen. Von dort begab ich mich zur Prinzessin von Lamballe und soupierte dort in einer Gesellschaft von achtzig bis hundert Personen. Die Königin kam nach dem Soupée hin, spielte Billard und ich hatte die Ehre, ihr zu assistieren und ab und zu mit ihr zu sprechen.» Sie fügte aber hinzu: «Mein Herz und meine Grundsätze werden immer die gleichen bleiben […] Meine Kleider mögen französische sein, doch in Bezug auf Moral bleibe ich deutsch.»[9]

Hier wird mehr deutlich, als diese Randnotiz aus Versailles es vermuten ließe: Ludwig betonte später immer wieder, der «teutsche Sinn» seiner Mutter und ihre Wirtschaftlichkeit seien auf ihn übergegangen und nur aufgrund dieser Wirtschaftlichkeit sei ihm vieles möglich geworden; «dieses auch auf kleine Ausgaben sehen, welches macht, dass ich so Großes machen kann, habe ich von meiner Mutter (und sie von der ihrigen). Meinem Vater der zwey Hüthe auf einmal kaufte, sagte sie, einer wäre auch genug gewesen.»[10] Damit war der Gegensatz offengelegt zwischen der geliebten sparsamen «teutschen» Mutter und dem «französischen», eher verschwenderischen Vater. Doch auch der Vater förderte Ludwigs Sparsamkeit: Ludwig bekam als Kind 2 Gulden 45 Kreutzer im Monat und musste dafür eine monatliche Rechnung vorlegen.[11] Die Kinder redeten die Eltern zwar mit «Papa» und «Mama» an, siezten sie jedoch, wie es damals üblich war, und aßen auch nicht am selben Tisch wie ihre Eltern. Obwohl der spätere König Max I. Joseph als jovial, leutselig und eher gemütlich beschrieben wird, wirkte er auf seinen Sohn, den er konsequent Louis und nicht Ludwig nannte,[12] beängstigend: «Mir wars aber auch schrecklich, vor ihm zu erscheinen, der mich einschüchterte, ich bliebs mein Leben lang in Ansehung seiner. Wir waren in vielem das Gegenteil voneinander. Er voll Vorliebe für die Franzosen, für die Tricolore, für die Republik, für Napoleon, ihnen entschiedener Freund, ich entschiedener Feind, ja ein glühender Feind der Franzosen, ob sie weiß oder tricolor. Ich voll teutschen Sinns, ihm völlig fremd, ich für Geschichtliches, Bestehendes, er für Neuerungen, keinen Sinn für jenes, für Aufhebung von Klöstern, ich für Erhaltung, er sorglos für guten Finanzstand. Ich sehr dafür; die Pfalz gab er hin, das treue angestammte Land, ich sehnte [mich] nach ihr; wie ich denn auch enthusiastisch für großartige Kunst in Malerey, Bildhauerey und Architektur, mein Vater aber nur Freude an Kabinettsbildern hatte.»[13]

Damit war ein Grundakkord angeschlagen, der sich durch Ludwigs Leben zog: Seine Liebe zu «Teutschland» und die Feindschaft gegen Frankreich. In dieser Frontstellung war die Position der Eltern für ihn sehr eindeutig festgelegt.

Krankheiten, Schicksalsschläge, Fluchten

Es wird vielfach überliefert, Ludwig sei schwerhörig und sprechbehindert auf die Welt gekommen und habe erst so spät das Sprechen gelernt, dass man an seinen geistigen Gaben zweifelte. Das lässt sich bei genauerer Betrachtung nicht bestätigen. Wie seine Kinderfrau, die Hofrätin Luise Weyland überliefert, sagte er bereits früh «Papa», um dann wieder zu verstummen und erst im dritten Lebensjahr mit dem Sprechen zu beginnen. Dann habe er jedoch etwas undeutlich gesprochen, was man ihm zunächst mit Strenge auszutreiben versuchte, woraufhin er aus Angst zu Stottern begann. Doch der Leibarzt konnte die Eltern überzeugen, dass es sich um einen organischen Fehler handelte. Als der Priester Joseph Anton Sambuga, der als Religionslehrer engagiert werden sollte, 1794 erstmals den Prinzen sah, störte ihn dessen «schwere Zunge»; als er drei Jahre später dann bei Ludwig seinen Dienst antrat, stellte er fest, dass sich der Sprachfehler des fast Elfjährigen bereits sehr gebessert hatte.[1] Doch auch am Hof Napoleons wurde der Sprachfehler des damals 19-Jährigen bemerkt und bei Ludwigs Thronbesteigung bezeichnete ihn der übelgesinnte französische Gesandte als «stotternd und fast taub».[2]

Körperliche Beeinträchtigungen

Denn der Sprachfehler war nicht das einzige Problem: Dass Ludwig später schwerhörig war, wird vielfach berichtet. Er versuchte 1821 sogar, sich auf Anregung seiner Frau Therese durch einen angeblich wundertätigen Heiler, den Bischof Alexander Prinz Hohenlohe, von diesem Leiden zu befreien.[3] Doch lässt sich seinen Memoiren entnehmen, dass er keineswegs von Geburt an schlecht hörte: «Früher deutlich hörend befiel mich in meinem 10ten Jahre plötzlich ohne dass eine Krankheit oder Schnupfen auch nur vorangegangen, Harthörigkeit, in welchem Alter das auch meiner Mutter widerfuhr, die auf einmal nicht hörte, dass ihre Gouvernante ihr etwas gesagt, die für bösen Willen haltend eine Ohrfeige ihr gab.»[4] Diese Gouvernante sei übrigens dann verrückt geworden, fügte er an. Ludwig bezog sich auch später mehrfach auf die Zeit seines guten Hörens; so berichtete er über seine Erinnerungen an Mannheim, wohin er 1790 mit seinen Eltern zog: «Die ersten Vorstellungen im Theater, die ich gesehen zu haben mich erinnere, waren die Gluck-Oper Iphigenie in Tauris, das Singspiel die beiden kleinen Savoyarden. […] Sehr zeitig kam ich ins Theater. So gings fort, aber nicht gewöhnliches Vergnügen habe ich noch jetzt daran – noch größeres, wenn ich kein schweres Gehör hatte.»[5]

Ludwig musste also lebenslang mit körperlichen Beeinträchtigungen zurechtkommen. Vor allem sein schlechtes Hören und sein damit verbundenes überlautes Sprechen bereiteten ihm viele Peinlichkeiten, vertrauliche Gespräche wurden öffentlich, Missverständnisse waren an der Tagesordnung, und die halblaute höfische Konversation blieb ihm verwehrt. Es ist daher umso bemerkenswerter, dass er sich nicht zurückzog, sondern sich trotz dieses Handicaps mutig und selbstbewusst in der Gesellschaft behauptete. Er entwickelte etliche Strategien, um im Tagesgeschäft nicht unsicher zu werden: So mussten ihm später seine Minister die meisten Vorlagen zunächst schriftlich zuschicken, damit er sie vor der Entscheidung lesen konnte und nicht auf den mündlichen Vortrag angewiesen war. Um im Theater und in der Oper gut folgen zu können, las er die Stücke vorher, und bis in die letzten Lebensjahre blieb er ein begeisterter, aber auch kritischer Theaterbesucher: Als er 1854 Richard Wagners Lohengrin zum ersten Mal hörte, schrieb er ins Tagebuch, die Musik gefiele ihm sehr, «doch mehr denn einmal muß sie gehört werden, zu richtiger Beurtheilung».[6] Er spielte selbst Klavier und erschloss sich auch auf diese Weise die Musik. Außerdem tanzte er leidenschaftlich gern, was ebenfalls auf seine Musikalität hinweist. Als Erwachsener entwickelte sich der schlecht Hörende zum Augenmenschen, ließ sich von Malerei, bildender Kunst und Architektur beeindrucken und ergreifen. Der schlecht Sprechende drückte sich schriftlich in Gedichten aus, die er den von ihm verehrten Damen überreichte und sogar veröffentlichte.

Es ist bemerkenswert, wie gut es ihm gelang, mit seinen Beeinträchtigungen umzugehen. Die Einschätzung, es sei Ludwig «immerhin» möglich gewesen, «den Kontakt mit seinen Mitmenschen, wenn auch mit Mühe, aufrechtzuerhalten», und im Theater und im Konzert «vermochte er offensichtlich einigermaßen zu folgen»,[7] wirkt unverständlich und desavouierend. In Ludwigs Tagebüchern und Briefen sind enge Beziehungen zu seinen Gesprächs- und Briefpartnern spürbar, ebenso seine begeisterte Rezeption von Darbietungen in Theater und Oper. Auch die Kritik, Ludwigs geschriebener Sprache mangele es an «Eleganz, Glätte, Leichtigkeit», ist nur bedingt nachvollziehbar.[8] Sie trifft auf die in Eile geschriebenen Signate und Tagebücher zu, aber beispielsweise nicht auf die Memoiren, die sich gut und flüssig lesen.[9] Diese Memoiren sind in den Mußestunden von Reisen und Sommeraufenthalten verfasst; vielleicht war Ludwigs Eigenheit, seine Wünsche und Anweisungen in Partizipien zu fassen, die Ausdrucksform eines Menschen von äußerster Aktivität, der möglichst viel in kurzen Formulierungen unterzubringen versuchte. Noch wahrscheinlicher ist es aber, dass er sprachlich vom Französischen geprägt war, das er seit frühester Jugend fast muttersprachlich beherrschte.

Die weibliche Welt

Dass Ludwigs Gehör kurz nach dem Tod der Mutter 1796 so nachließ, war für den Jungen sicher doppelt schlimm. Zweifellos verlor der hochsensible und phantasievolle Ludwig mit ihr einen zentralen Bezugspunkt: «Welch Fest war es für mich, wenn mich meine gute Mutter zu einer Lustfahrt nach dem Schwetzinger Garten mitnahm, ich lebte in der griechischen Götterwelt, wie auch manieriert kunstlos fast alle Götterbilder daselbst sind, übten sie doch eine lebhafte Wirkung auf mich aus. Der Minerva im Botanischen Tempel daselbst wollte ich einen Kranz bringen, lief und fiel in demselben hin. Ich hatte früher schon eine lebhafte Einbildungskraft.» Er habe die Götterbilder eher gekannt als den Katechismus, so Ludwig in seinen Memoiren.[10] Noch 1839 verbanden sich für Ludwig im Traum diese Kindheitssehnsuchtsorte zu einem einzigen: «Träumte mir die Hofgebäude Rohrbach’s und Schwetzingen’s nur ¼ Stunde voneinander entfernt (es sind aber Stunden von einem Orte zum andern), wollte ich als Eines betrachten.»[11] Diese Kindheit war engstens mit der Mutter verbunden. Die Zärtlichkeit der Mutter für ihren Sohn beschrieb Joseph Sambuga, der bei der ersten Begegnung 1794 frappiert festhielt: «Sie lobte ihren kleinen Sohn bei mir auf eine Weise, die mir zu sagen schien: ich übergebe dir hier das Wertvollste, das ich auf Erden habe. […] Ich musste mich mit sie zum Tische setzen, um den Kleinen schreiben zu sehen. Mit jedem etwas wohl geratenen Buchstaben gewann er einen Kuss von seiner zärtlichen Mutter. Ich habe noch nie diesen hohen Grad der mütterlichen Zärtlichkeit gesehen.»[12]

«Ich habe noch nie diesen hohen Grad mütterlicher Zärtlichkeit gesehen» (Joseph Sambuga). Pfalzgräfin Auguste Wilhelmine mit Ludwig und seiner Schwester Auguste in Schloss Rohrbach bei Heidelberg, Gemälde von Johann Joseph Langenhöffel, 1791

Mit der Mutter verlor Ludwig aber auch eine Anwältin, die ihn gegen die oft rigiden Methoden seines Hofmeisters Joseph Kirschbaum in Schutz nehmen konnte.[13] Nach dem Tod der Mutter zog er sich sehr in sich selbst zurück.[14] Vom Vater, der sich bereits acht Monate nach dem Tod seiner ersten Frau in Ansbach mit Karoline von Baden verlobte und den Ludwig ohnehin fürchtete, erwartete er sich keine Unterstützung. Die Stiefmutter bemühte sich zwar, sie entwickelte aber kein enges Verhältnis zu Ludwig und seinen Geschwistern aus der ersten Ehe, das waren Auguste, Karl, Charlotte und Amalie; Karoline war in den ersten Jahren ihrer Ehe vor allem untröstlich, dass ihre eigenen beiden Söhne tot geboren wurden oder bald starben, Ludwig und sein Bruder jedoch alle Krankheiten überstanden. Darüber konnten sie auch ihre später noch sechs Töchter nicht hinwegtrösten.[15]

Blieb die Kinderfrau Luise Weyland, die Ludwig durch die ersten sechs Lebensjahre begleitet hatte und der er sich lebenslang eng verbunden fühlte. Bereits wenige Monate nach seiner Geburt, von Januar bis April 1887, waren seine Eltern auf Reisen, das Baby blieb in der Obhut der Dienerschaft zurück. Die Hofrätin Weyland wurde so zu Ludwigs wichtigster mütterlicher Bezugsperson, sie verwöhnte und umsorgte ihn wie ein eigenes Kind. Noch beim Verfassen seiner Memoiren 1838 nahm er auf sie Bezug: «Sie glücklich zu machen mein Streben, wie dankbar aber auch nahm sie alles auf, sie, der ich so viel Dankbarkeit schuldig. Sie war glücklich. Wie viele Fäden reißt nicht ihr am 14. April 1837 erfolgter Tod mir entzwey! Nun wurde mir Vergangenheit erst Vergangenheit. Sie war verwebt in die Erinnerung meiner Kindheit, sie vereinigte mich noch mit der badischen Pfalz.»[16] Wieder ist hier die Verbindung zwischen der Kindheit, der rechtsrheinischen Pfalz und mütterlicher Zuwendung deutlich formuliert.

Luise Weyland schrieb rückblickend über ihren Schützling: «Er entwickelte nicht leicht Liebe und Anhänglichkeit, nur ein langer Umgang konnte einem diese Gesinnungen erwerben, hatte man solche aber erhalten, so war auf die Dauer zu rechnen.»[17] «Straf’ mich, aber nur lieb mich, äußerte ich zu ihr», erinnerte sich Ludwig.[18] Sie war es auch, die den Dreijährigen in seiner bedrohlichsten Krankheit pflegte: Während eines Aufenthalts bei den Großeltern in Darmstadt im Februar 1790 sollten er und seine kleine Schwester gegen die Blattern, also die Pocken, geimpft werden; das wurde damals noch mit gefährlichem Lebendimpfstoff durchgeführt. Ludwig war leicht erkrankt, wurde daher nicht gleichzeitig mit seiner kleinen Schwester Auguste geimpft und steckte sich an ihren Blattern an. «Sie waren dermaßen giftig, dass die Weyland, die mich, der ich zugleich Faulfieber [hatte], meistens auf ihren Armen trug, obgleich die Blattern gehabt, dennoch einige bekam. Dank ihr so lange ich lebe für die mir erwiesene Liebe. Elf Tage und Nächte befand ich mich in Todesgefahr, mein Vater hielt mich verloren, meine Mutter, meine Mutter aber sagte, sie hatte ein Gefühl in sich, das ihr sagte, ich würde gerettet. Ein schönes Kind soll ich gewesen sein vor den Blattern, die mich übel mitnahmen.»[19] Einige hätten ihn danach nicht wiedererkannt, so Ludwig, er hatte wohl Blutgeschwüre am ganzen Körper, und wenn er sich setzte, wurde alles blutig. Der Hofarzt des Vaters rettete ihn. Hofrätin Weyland berichtete, dass das ganze Gesicht und der Körper dicht mit Blattern übersät gewesen seien. Vier Tage später begannen etliche bereits zu verdorren, doch er litt weiter an einer großen Blase auf der Brust und anderen am Körper und im Gesicht; von diesen blieben Ludwig lebenslang unschöne Narben.[20] Erst Mitte Mai, also drei Monate nach der Erkrankung, wurde er zum ersten Mal wieder ins Zimmer seiner Mutter gebracht. Weitere Wochen später musste er erneut das Laufen lernen wie ein einjähriges Kind.

Als Ludwig sechs Jahre alt war, wurde er, wie bei Hofe üblich, von seiner Kinderfrau und seinen Geschwistern getrennt und dem Hofmeister Joseph Kirschbaum zur Erziehung übergeben: Der Kontakt mit dem weiblichen Geschlecht, selbst mit der eigenen Mutter, galt für die Erziehung der Söhne als schädlich.[21] «Da aber», schrieb die Hofrätin Weyland, «der Prinz nach seinem guten Herzen mit unbeschreiblicher Liebe und Innigkeit seinen Prinzess Schwestern und Erzieherin ergeben war, so war ihm das auch nur einigermaßen sich von diesen zu entfernen schrecklich, der gute Prinz machte alle Vorschläge, um dem auszuweichen. Er versprach, alles zu tun, was der Hofmeister ihm befehle, zu lernen, was er ihn lehren wolle, man solle ihn aber nur in den Zimmern seiner Schwestern essen und schlafen lassen.» Zwei Wochen lang gab sich Kirschbaum Mühe, Ludwigs Liebe zu gewinnen, doch als Ludwig dann endgültig im Zimmer des Hofmeisters schlafen sollte und Kirschbaum ihn sogar ganz von seinen Schwestern fernhalten wollte, weinte Ludwig nur noch und verweigerte auch das Essen. «Da bekam Herr Kirschbaum doch bang», berichtete die Kinderfrau nicht ohne ironischen Unterton; sie wurde geholt, die Tränen getrocknet und Ludwig erhielt das Versprechen, wieder mit seinen Schwestern essen zu dürfen. «Das belehrte Herrn Kirschbaum, dass er seinen Plan ändern muss und er für den Charakter und das Herz des Prinzen nicht getaugt hätte», so Frau Weyland. Auch Ludwigs Mutter sei dieser Meinung gewesen, und so konnte der Prinz seine Schwestern weiterhin sehen. Aber noch ein Jahr lang fragte er immer wieder seine Mutter, warum man ihn von den Schwestern getrennt habe, «er wäre doch viel lieber bei ihnen geblieben».[22]

Bereits früh zeigte sich hier Ludwigs große Liebesfähigkeit, sein Bedürfnis nach sozialer Nähe und Geborgenheit. Bis zum Zeitpunkt seines Auszugs aus der Kinderstube war er noch nicht mit den pädagogischen Methoden der Prinzenerziehung konfrontiert worden, die nun sein Leben bestimmen sollten.

Jugendjahre in Mannheim

Zu den Schreckensereignissen in Ludwigs Jugend gehörten die vielen Fluchten vor den französischen Armeen, die mehrfach über den Rhein kamen und Mannheim belagerten.[23] Auch wenn Ludwig später schrieb, er habe die ständigen Ortswechsel eher unterhaltsam gefunden, so war die Beschießung Mannheims in der Nacht vom 23. auf den 24. Dezember 1794 für den Achtjährigen doch lebensbedrohlich gewesen, und es war seinem Hofmeister Kirschbaum zu verdanken, dass ihm nicht mehr passierte. Die Franzosen beschossen vom linken Rheinufer aus nicht die Festungswerke der Stadt, sondern die Wohnhäuser. Die Kinder wurden angekleidet in das Bett der Hofdame der Mutter, der Gräfin Haimhausen, gelegt. Die Familie hatte sich zum Glück nicht in die Gewölberäume der Conditorei begeben; dort schlug eine Bombe ein und tötete die meisten der dort Versammelten. Man forderte alle auf, in den Keller zu gehen, beschloss dann jedoch, den Keller und die Stadt zu verlassen. Ludwig schrieb in seinen Memoiren: «Während ich an der Hand meines Hofmeisters über die große Kellertreppe ging, fiel eine Bombe durch eine Türe in den bombenfesten Keller und dann neben meinen Vater – meine mit meinem Bruder schwangere Mutter und Schwester befanden sich noch vor mir, ich sah noch den Dampf hiedurch herüberziehen. Es zersprang im Hofe der große Kellerturm … Ich wäre die Treppe zurückgestürzt, wenn mich Kirschbaum nicht an beiden Armen gefasst hätte. Wir beide gingen unter fortwährender Bombardierung dem Heidelberger Thor zu. Unter dem Kaufhaus dem Geheimrat Klein begegnend sagte mein Hofmeister: ‹Sie haben einen Huth und eine Mütze auf, geben Sie dem Prinzen den Huth›, denn ich war barhaupt. Klein that’s und wir beyde folgten unserem Weg fort, ich mit einem viel zu weiten Huth zum Heidelberger Thor hinaus. Zur Kaiserhütte gelangt, war ich beinahe erstarrt mit den weißdünnen Stubenwagenhosen und Schuhen, der ich unter einem grauen Überrock ebenfalls nur ein dünnes Stubenwämschen anhatte. Die Kälte betrug 20 wenn nicht mehr Grade. Kirschbaum drückte mich an sich, mich zu erwärmen, ließ ihn machen. Zu Morgen fuhren wir nach Schwetzingen, wohin Aeltern und Geschwister gleichfalls sich geflüchtet in Wagen, welche zu Fuß gegen das Heidelberger Thor gekommen, meine Mutter ohnmächtig in ein Haus getragen wurde.»[24]

Lebensbedrohliche Krankheiten, wilde Fluchten und körperliche Einschränkungen begleiteten also die ersten Lebensjahre des Prinzen. Rückblickend bezeichnete er gerade die Zeit, bevor Hofmeister Kirschbaum seine Erziehung übernahm, als die glücklichste seines Lebens. Oft verbrachte die Familie die Sommer im idyllischen Schloss Rohrbach bei Heidelberg oder auch in Mannheim. Das Jahr 1793 verlebten Mutter und Kinder in Darmstadt bei der Großmutter; der Vater war offenbar nicht dort. Vom Juli 1793 ist ein rührender Kinderbrief Ludwigs an seinen Vater überliefert: «Lieber gnädiger Papa, schon so lang hab ich nichts von Ihrem teuren Wohlbefinden, lieber Papa, gehört, sind Sie so gnädig mir während der Abwesenheit Nachricht davon zu geben. Ich lege mich zu Füßen lieber gnädiger Papa Ihr gehorsamer Sohn Louis.»[25]

«Wir waren in vielem das Gegenteil von einander» (Ludwig, Memoiren). Ludwigs Vater, Kurfürst Max IV., Gemälde von Moritz Kellerhoven, 1800

In Mannheim erlebte Ludwig große Theaterereignisse und lernte den berühmten Schauspieler August Iffland kennen, der im Hause der Familie verkehrte. Als Siebenjähriger verliebte er sich unsterblich in die zehn Jahre ältere Sängerin und Schauspielerin Karoline Jagemann, später Geliebte des Herzogs von Sachsen-Weimar und von diesem als Freifrau von Heygendorff in den Adelsstand erhoben. «Ob sie es je erfuhr, weiß ich nicht», schrieb er, der sie zu dieser Zeit nur aus dem Zuschauerraum bewunderte. Als er Goethe am 28. August 1827 in Weimar besuchte, machte er dann ihre Bekanntschaft: «Der Atem stockte mir in ihrer Nähe, mir war so wohl und doch so schüchtern, wie gesagt, ich war förmlich verliebt. […] Außer auf der Bühne sah ich die liebliche Jagemann zuweilen bei der Hofdame meiner Mutter, Gräfin Haimhausen.»[26] «Keine 8 Jahre alt rührte sich der Geschlechtstrieb schon stark bei mir», so Ludwig in seinen Memoiren, «auch im 9ten, dann aber während einer Reihe von Jahren nicht mehr und in meinem 20ten erst verlor ich meine Junggesellenschaft».[27] Sein Erzieher wird das mit Missfallen gesehen haben, galt doch kindliche Sexualität als höchst schädlich.

Auch andere Eigenschaften waren unerwünscht. Ludwig sei als Kind immer großzügig gewesen, schrieb die Kinderfrau, habe gern Bettlern Geld geschenkt und auch den Geschwistern Spielsachen gegeben – allerdings sei er schnell wütend geworden, wenn ihm jemand etwas wegnehmen wollte. Dies begleitete ihn auch später: «Heftigkeit, sagt die Weyland, wäre mein einziger Fehler gewesen, aber der war auch groß. (Pfalzgrafen-Blut lief in meinen Adern). Weit entfernt bin ich von der Meynung, nicht auch mehrere große Fehler zu haben, nicht blind hinsichtlich Anderer […] in Betreff meyner selbst; obgleich dermalen viel weniger heftig, kann ich doch laut werden und das sehr, muß auf meiner Hut dagegen seyn».[28] Auch Ludwigs Religionslehrer Sambuga konstatierte eine Heftigkeit, die jäh aufbrauste «und in den Verdruss sich hineinstürzte», Launenhaftigkeit und starken Eigenwillen.[29] Zur Selbstkritik bot der Hofmeister Kirschbaum sicherlich Gelegenheit genug: Kirschbaum begleitete Ludwig Ludwig von seinem sechsten bis zum 18. Lebensjahr, als es Ludwig in Italien gelang, sich von der Bevormundung zu befreien.

Resümee

Gegen die Welt der dominanten Männer, des Vaters und des Hofmeisters, stand die weibliche Welt von Mutter, Kinderfrau und den Schwestern. Hier fühlte sich Ludwig sicher und geborgen, geliebt und angenommen, es entstand eine Polarisierung zwischen diesen Welten. Bereits in dieser frühen Kindheitsphase zeigten sich einige wesentliche Charakterzüge, die später den König prägten: Treue und Anhänglichkeit an geliebte Menschen, verbunden mit hoher Beziehungsfähigkeit, große Empfänglichkeit für Zuwendung, Begeisterungsfähigkeit, Wahrheitsliebe, Beharrlichkeit, Herzensgüte, aber auch Heftigkeit sowie die relative Robustheit und Resilienz gegenüber äußeren Ereignissen. Sambuga entdeckte früh «Spuren eines großen Verstandes», die Gabe eines ausgezeichneten Gedächtnisses und sehr gute Kenntnisse der Geschichte.[30]

Die Privaterziehung

Bis weit ins Bürgertum hinein galt die Erziehung zu Hause in der Familie als die einzig wahre Möglichkeit der Bildung und Ausbildung junger Leute.[1] Das öffentliche Schulwesen war noch schlecht entwickelt und versprach auch nicht die Inhalte zu vermitteln, die ein junger Adeliger oder gehobener Bürger brauchen würde. Erst mit der sukzessiven Einführung von «Bildungspatenten», also formalen Schul- und Universitätsabschlüssen als Voraussetzung für den Eintritt in Beamtenlaufbahnen, wurde das öffentliche und staatliche Schulwesen omnipotent: Dahinter steckte die auch in Bayern durch Maximilian von Montgelas 1805 in der Beamten-Dienstpragmatik umgesetzte Vorstellung, über Noten einen gerechten Leistungsvergleich für die Bestenauslese zu erhalten.[2] Das enthielt auch ein tendenziell demokratisch-nivellierendes Element, mussten sich doch nun adelige Söhne mit bürgerlichen messen, wenn sie im Staatsdienst reüssieren wollten. Doch auch im 19. Jahrhundert wurde die öffentliche Schule noch viele Jahre lang nur als Ergänzung der häuslichen Bildung gesehen.

Hofmeister als Erzieher

Hofmeister waren meist gebildete und studierte Männer, die sich mangels besserer Alternativen ihr Geld als Hauslehrer verdienen mussten. Sie galten wie die Gouvernanten für die höheren Töchter trotz ihrer oft der «Herrschaft» überlegenen Bildung als Dienstboten, was ihren Stolz verletzte. Auch die Bezahlung entsprach nur selten den Wünschen. Andererseits ruhte auf ihnen die Hoffnung, die nächste Generation gut auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Dazu gehörte meist nicht nur «Buchwissen», es ging vielmehr um ein ganzheitliches Konzept von Benehmen, Haltungen und Kenntnissen, sie sollten ihre Schüler zu politischen Menschen mit der richtigen «conduite» heranbilden, sie aber auch in den schönen Künsten, den Wissenschaften und Sprachen unterrichten.[3] Häufig überforderte das die aus einfacheren Verhältnissen stammenden Hofmeister und Gouvernanten, die sich deswegen herber Kritik ausgesetzt sahen.

Ein Sonderfall war die Prinzenerziehung; sie gehörte über die Jahrhunderte hinweg zu den eher düsteren Kapiteln höfischen Lebens.[4] In dem Bestreben, den Thronfolger optimal auf seine zukünftigen Aufgaben vorzubereiten, fanden erstaunliche Missgriffe statt: Kinder von fünf Jahren mussten stundenlang exerzieren, um sich auf eine militärische Laufbahn vorzubereiten, sie wurden gedrillt und abgehärtet; oder aber der Hofmeister gab ihnen in allem nach, um den Eltern, die ihn bezahlten, nicht zu missfallen. In manchen Erziehungskonzepten wurde gefordert, zukünftige Herrscher ganz vom Hof fernzuhalten, um sie nicht an Schmeichelei zu gewöhnen. Das bedeutete dann eine Trennung von Vater, Mutter, Geschwistern und allem geselligen Leben.[5] Ein wichtiges Argument für die Hofmeistererziehung stützte sich auf die Vorstellung, so könne man unerwünschte oder schädliche Einflüsse von den Kindern fernhalten.[6] Man schloss die fürstlichen Kinder auch von Spielkameraden ab und unterstellte sie ganz der Gewalt ihres Erziehers. Andererseits nötigte die Situation im besten Falle die Erzieher, auf die Kinder und ihre Möglichkeiten individuell einzugehen, Lernen spielerisch zu gestalten und attraktiv zu machen. In einschlägigen Texten des 18. Jahrhunderts wurde auch unterstellt, dass gute Hofmeister, die ihren Schülern alles abnehmen, unselbständige Zöglinge hinterlassen, die sich auch als Regenten dann ganz auf ihre Untergebenen verlassen.[7] Andere Texte schraubten die Ansprüche an den Hofmeister, an seine Kenntnisse und Fertigkeiten so hoch, dass sie fast nicht erfüllbar erscheinen.[8] Ein Spiegel des Hofmeisterlebens zeigt auch Jakob Michael Reinhold Lenz in seiner Tragikomödie «Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung».[9] Viele Hauserzieher dieser Zeit waren von Jean-Jacques Rousseaus reformpädagogischem Hauptwerk «Émile oder Über die Erziehung» von 1762 geprägt. Das galt auch für den Hofmeister Agathon Keralio, einen bretonischen Edelmann und Offizier, der Ludwigs Vater Max Joseph erzogen hatte: Keralio nannte ihn «seinen Emile».[10]

Hofmeister Joseph von Kirschbaum

Vor diesem Hintergrund sind Ludwigs Erfahrungen mit seinem Hofmeister Joseph Franz Anton Kirschbaum zu sehen. Kirschbaums Vater war Rechtslehrer an der Universität Heidelberg und Advokat am Reichskammergericht gewesen. Da dessen Geld nicht reichte, dem Sohn nach dessen Studium in Heidelberg und Göttingen eine pfälzische Beamtenstelle zu kaufen, ging Kirschbaum nach Frankreich und befasste sich mit Völkerrecht oder Staatsrecht an den Kriegsschulen zu Vendôme und später Paris.[11] 1793, mit 35 Jahren, wurde er als Prinzenerzieher berufen. Zwölf Jahre lang sollte er für Ludwigs Erziehung sorgen. Nach der von Ludwig initiierten Abberufung des Erziehers 1805 versicherte Ludwig seinem Vater sehr diplomatisch, bei Kirschbaums Abreise Kummer zu empfinden, habe Kirschbaum ihm doch über so viele Jahre Liebe und Anhänglichkeit gezeigt, und er bat den Vater, Kirschbaum entsprechend zu belohnen.[12] Der Hofmeister erhielt den persönlichen Adel, den Titel eines Geheimen Rats und eine Stelle als Landesdirektionsrat. Ludwig blieb ihm verbunden und erwies ihm lebenslang Achtung und Wertschätzung.

Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Beziehung Ludwigs zu Kirschbaum zeitweise schwer belastet war. Dazu Ludwig in seinen Memoiren: «Gewinnen Sie das Herz des Prinzen, und sie können alles mit ihm ausrichten!, sagte ihm die verständige Weyland, er jedoch wusste mein Herz nicht zu gewinnen, gehorchen sollte ich, wenn ich kindisch mich gegen ihn benahm, stieß er mich zurück.»[13] Der Sechsjährige musste nun bei diesem strengen Hofmeister im Zimmer schlafen, Kirschbaum begleitete ihn bei jedem Ausgang oder Ausflug, zensierte die Briefe, bestimmte die Spielkameraden und berichtete den Eltern über Fortschritte, Fehler oder Ungezogenheiten des Prinzen. Das bedeutete totale Kontrolle und damit Abhängigkeit des Kindes. Dies entsprach der Rolle, die dem Hofmeister seit dem 18. Jahrhundert zunehmend zugewiesen wurde.[14] Verbunden war dies mit der ständigen Möglichkeit, den Zögling bei den Eltern schlechtzumachen, wovon Kirschbaum auch oft Gebrauch machte. Ludwig äußerte dazu: «Ich wäre nicht schwer zu erziehen gewesen aber freylich nicht, wenn man es angriff wie Kirschbaum.»[15]

Kirschbaum war offenbar eitel, autoritär und jähzornig. Wenn er sich aufregte, konnte er, so Ludwig, «grob wie Saubohnen sein und es brauchte nicht viel, um ihn in die Hitze zu bringen, was sagte er dann alles für Sachen».[16