Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Eine Berufsverbrecherin nimmt eine Stelle als Haushälterin an. Als eines Tages ihr Arbeitgeber spurlos verschwindet, fällt das lange nicht auf. Die Ermittlungen offenbaren finstere menschliche Abgründe. Ein Polizist wird ermordet, die Täter sind nach kurzer Flucht gefasst. Die Polizeiakte schließt mit dem Vermerk, dass die „Verdächtigen an das MfS übergeben“ wurden. In der dazugehörigen Stasi-Akte tauchen der Name von Geheimdienstchef Mielke und seine Forderung nach „Absprachen“ auf. Und das MfS verfälscht die polizeilichen Ermittlungsergebnisse. Mit tödlichen Folgen. Aber es gibt auch Täter, die sich derart amateurhaft anstellen, dass das Opfer auch nach dem vierten Mordversuch nicht bemerkt, welches Schicksal ihm zugedacht ist. Frank Kreisler hat in Archiven des Landes zehn authentische Kriminalfälle aus Sachsen von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre recherchiert, spannend aufgearbeitet und mit Polizeifotos ergänzt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Vorwort

Lügen, bis das Fallbeil fällt. Leipzig

Polizistenmord im Schneckengrün. Chemnitz

Mordruine Uferstraße 7. Leipzig

Der verwandte Mörder. Geithain

Die harten Schläge der Gefängnisuhr. Mittweida

Mordstheater in rauen Zeiten. Burgstädt

Danach war alles gut. Zwickau

Bizarre Verführungen. Chemnitz

Zähmung eines Unternehmers. Treuen/Vogtland

Das seltsame Motiv des Brandstifters. Oschatz

Quellen

Bildnachweis

Der Autor

VORWORT

Die authentischen Kriminalfälle aus Sachsen in diesem Buch sorgten im 20. Jahrhundert für Aufsehen und Entsetzen. Der zeitliche Schwerpunkt der ausgewählten Verbrechen liegt in den 30er-, 40er- und 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der älteste Fall stammt aus dem Jahr 1903 und der jüngste aus den 70er-Jahren. Bis auf einen Kriminalfall habe ich die anderen neun in alten, aber keineswegs staubigen Polizei- und Gerichtsakten recherchiert. Dem Sächsischen Staatsarchiv in Leipzig und Chemnitz sowie dem Stasi-Unterlagenarchiv Chemnitz gilt an dieser Stelle mein besonderer Dank für die engagierte und fachkundige Unterstützung.

Die Aufzeichnungen geben Einblicke in menschliche Abgründe und kriminelle Denkweisen und lassen einen zuweilen ungläubig, entsetzt, angewidert, aber auch schaurig fasziniert zurück. Einige Verbrechen haben ihren Ursprung in reiner Existenzangst. Hinter anderen Taten verbirgt sich eine uferlose Gier. Und auch Verachtung scheint für manches Verbrechen eine starke Triebfeder zu sein. Kaltblütige Täter gehen oft bis zum Äußersten und machen nicht einmal vor Verwandten Halt. Zuweilen mordet der Täter sogar in vermeintlich guter Absicht.

Meistens gehen die Verbrecherinnen und Verbrecher planvoll und überlegt zu Werke. Es gibt aber auch Täter, die werden von ihrer eigenen Tat überrascht. Und dann gibt es Mörder, die derart dilettantisch „meucheln“, dass das potenzielle Opfer vom Anschlag auf sein Leben rein gar nichts bemerkt.

Neben zahlreichen spektakulären Morden sind in dem Band auch kleinere Delikte vertreten. Da ist beispielsweise ein Kleinkrimineller, der eine seltsame Neigung entwickelt. Und auch das Heimweh kann einen Menschen ins schwere Verbrechen treiben.

Das Material zu dem Fall eines Brandstifters stammt aus einer öffentlich zugänglichen Quelle. Daher habe ich die Namen in diesem speziellen Kriminalfall beibehalten.

Die Namen aller anderen Täter, Opfer und Zeugen in diesem Buch habe ich geändert, um ihre Identität zu anonymisieren. In vergleichsweise kleinen Städten, wo jeder jeden kennt, habe ich zudem die Adressen „verschleiert“, indem ich die Hausnummern zu den Straßennamen weggelassen habe.

Neun von zehn der hier dargestellten Kriminalfälle sind in den Originalakten recherchiert und werden erstmals publiziert. Auch nach so langer Zeit haben die Beteiligten ein Recht auf die Anonymität ihrer Person. Schließlich hatten sie zum Tatzeitpunkt eine Familie gehabt und haben heute möglicherweise lebende Nachfahren: Kinder und Enkelkinder. Sie sind besonders schützenwürdig. Mit den dargestellten Verbrechen haben sie nichts zu tun.

Die ausgewählten Kriminalfälle werfen spektakuläre Schlaglichter auf den vielschichtigen Zeitgeist des 20. Jahrhunderts, aus dem speziellen Blickwinkel des Verbrechens betrachtet.

Wo es sich ergeben hat, gibt es zu den Fällen einen Nachtrag, etwa zu heutigen Straßennamen oder ergänzende Anmerkungen zum Thema.

Das Bildmaterial stammt zumeist aus den jeweiligen Kriminalakten. Eine Abbildung hat das Stadt- und Waagenmuseum Oschatz zur Verfügung gestellt. Fotos von Opfern und Tätern, vor allem aus besseren Zeiten, sind ebenso vertreten wie Abbildungen gesicherter Spuren vom Tatort. Und dann gibt es einen interessanten Effekt am Rande: Einige Tatortfotos zeigen auch längst verschwundene Stadt- und Ortsansichten. Auch von dieser Seite her eine spannende Lektüre.

Frank Kreisler

Leipzig im November 2023

LÜGEN, BIS DAS FALLBEIL FÄLLT. LEIPZIG

Der 56-jährige Leipziger Unternehmer Johannes Wagner war verschwunden. Etwa ein Jahr lang fiel das niemandem auf, nicht einmal seinen Kindern.

Er sei am Morgen des 26. Juli 1940 aufgestanden und hätte spontan entschieden, zur Kur nach Bad Tölz in Oberbayern zu fahren. Seine Gesundheit, so die 32-jährige Haushälterin Maria Blaudschun, sei angeschlagen gewesen. Erst im Juni 1940, etwa sechs Wochen zuvor, habe er einen Schlaganfall erlitten, gab sie an. Es sei nicht sein erster gewesen. Bereits zwischen 1932 und 1935 hatte es ihn einige Male erwischt, infolgedessen sein rechter Arm steif und gelähmt war. Die Handfläche zeigte permanent nach innen. Auch beim Schreiben hatte er Probleme.

Er sei nun im Büro umgefallen, einen Arzt habe er nicht gewollt. Nur kalte Umschläge für den Kopf und mittags würde er sich hinlegen. Das behauptete jedenfalls seine Haushälterin. Ein paar Tage später schien sich seine Situation allerdings dramatisch verschlechtert zu haben. Er sei jetzt beidseitig gelähmt, ans Bett gefesselt und auf ihre Betreuung angewiesen. Das erzählte sie jedem, der sich nach Wagner erkundigte. Nur sehen durfte ihn niemand. Da passte sie auf, sie schirmte ihn ab. Damit er bald wieder zu Kräften käme, behauptete sie.

Sie redete viel, wenn der Tag lang war. Und sie redet mal so und dann wieder ganz anders. Die Leute kannten das schon. Manche betrachteten ihren scheinbar unsteten Charakter mit Argwohn. Man wusste nicht, was davon zu halten war. Sie war sehr einfallsreich, hatte immer eine Entgegnung parat. Am besagten Tag Ende Juli 1940 habe Wagner gleich nach dem Frühstück seinen Koffer gepackt und per Telefon aus der Kneipe im Vorderhaus eine Kraftdroschke, also eine motorengetriebene Droschke, gerufen. Zwischen 7 und 7.30 Uhr morgens sei das Taxi da gewesen. Sie habe ihm noch den Koffer zur Droschke getragen, so die Blaudschun. Und dann sei ihr Dienstherr zum Bahnhof gefahren, um den nächsten Zug nach Bad Tölz zu erreichen.

Aber da war noch etwas anderes. Es hatte durchaus einen triftigen Grund für seine ziemlich überstürzte Abreise, für eine Flucht. Und die fand sich in den Polizeiakten. Die Beamten waren etwa drei Wochen vor seinem Verschwinden, am 5. Juli 1940, bei ihm zu Hause gewesen und hatten ihn wegen der Veruntreuung eines größeren Geldbetrages befragt. Seine erboste Tochter hatte ihn angezeigt. Von einem Sparbuch mit 1.000 Mark waren 800 verschwunden. Es gehörte seiner Mutter, die seit einiger Zeit entmündigt in einem Altenheim in Bad Sulza lebte. Johannes Wagner war zu dieser Zeit ihr Vormund. Die Tochter glaubte, nur ihr Vater könne das Geld veruntreut haben, da er eine Vollmacht für das Konto besaß und dringend Geld brauchte. Seine Firma „Hummel & Merkel“, eine Elektroschweißerei im Hinterhaus der Karl-Heine-Straße 83, war in eine wirtschaftliche Schieflage geraten. Ihn drückten hohe Schulden. Die Gläubiger wollten ihr Geld und seine Arbeiter ihren Lohn.

Hier wohnte er auch mit seiner Haushälterin, in der ersten Etage, vom Hof aus betrachtet links. Das Büro lag auf demselben Flur, die Werkstatt befand sich im Erdgeschoss.

Dargestellt ist die gesamte 1. Etage im Hinterhaus der Karl-Heine-Straße 83. Rechts der Treppe befinden sich die Geschäfts- und links die Wohnräume Wagners. Ganz links unten das Herrenzimmer und darüber das Schlafzimmer.

Wie er allerdings in seinem Zustand aufstehen und den Stress einer langen Reise auf sich nehmen konnte, blieb lange ein Rätsel. Kopfzerbrechen bereitete den Ermittlern später auch der Umstand, dass er sich am 18. August 1940, also circa drei Wochen nach seiner Abreise, beim Leipziger Einwohnermeldeamt persönlich aus Leipzig abgemeldet hatte, wie ein ausgefülltes und unterschriebenes Formular belegte.

Laut Haushälterin war er zu diesem Zeitpunkt aber längst in Bad Tölz gewesen!

Ist er noch mal nach Leipzig gereist und wenn ja, warum? Um sich abzumelden?

Und überhaupt: Warum hat er sich abgemeldet, wenn er nur verreisen wollte? Das war völlig unsinnig und überflüssig. Er hätte sich bei seiner Rückkehr wieder anmelden müssen.

Oder war die Abreise nichts anderes als eine Flucht vor der Polizei und die Blaudschun seine Komplizin? Wollte er vielleicht untertauchen? Aber dann der Polizei auf die Nase binden, dass er nicht wiederkommen wird, damit die Behörde ihn gleich zur Fahndung ausschreiben konnte? Das machte auf den ersten Blick keinen Sinn, auf den zweiten allerdings auch nicht. Fakt ist, dass Wagner zu einem Befragungstermin am 14. Juli 1940 nicht bei der Polizei erschienen ist. Auch den Ersatztermin, der für 28. September 1940 festgesetzt wurde, ließ er verstreichen. Die Blaudschun tauchte einen Tag zuvor, am 27. September 1940, am Leipziger Amtsgericht auf und entschuldigte ihn. Er sei beidseitig gelähmt, meinte sie wieder, und zur Kur in Bad Tölz.

Ließ Wagner sich von seiner Haushälterin abschirmen?

Nach seiner Abreise wurde die Firma von ihr weitergeführt. Die Blaudschun hielt jetzt die Fäden in der Hand. Sie machte keineswegs den Eindruck, als wäre sie lediglich die Haushälterin, sondern als wäre sie Wagners, wenn auch etwas ruppige, Vertraute. Und hartnäckig hielt sich das Gerücht, dass sie von ihm 1939 schwanger geworden war und das Kind heimlich abtreiben ließ. Sie schrieb jetzt die Rechnungen, kassierte das Geld und verkaufte Gegenstände aus Wagners Besitz, beispielsweise sein privates Auto für 1.700 Mark. Warum tat sie das? Der kranke Wagner in Bad Tölz brauchte Geld!

Der 1915 in Leipzig geborene Hermann Wagner war wie sein Vater Ingenieur und seit 1939 Gefreiter der Wehrmacht, mal in Warschau, mal in Paris und dann wieder in Ostpreußen stationiert. Nur während des Urlaubs weilte er in Leipzig und bekam von dem, was außerhalb dieser Zeit hier vor sich ging, nichts mit. Im Grunde war er froh, dass die Haushälterin seines Vaters sich um Haus und Firma kümmerte. Er selbst hatte dazu kaum Gelegenheit.

Im Erdgeschoss des Hinterhauses war die Werkstatt von Wagners Firma „Hummel & Merkel“ untergebracht.

Seit seinem letzten Urlaub Anfang Mai 1940 hatte er seinen Vater weder gesehen, gesprochen, noch Post von ihm erhalten. Der junge Wagner vermisste seinen Vater nicht gerade. Das Verhältnis zwischen dem alten Herrn und seinen beiden Kindern, er hatte noch eine Tochter, war miserabel. Man ging sich, so gut es ging, aus dem Weg. Und das hatte wesentlich mit der Blaudschun zu tun. Sie hatte einen starken Einfluss auf den alten Wagner, konnte tun und lassen, was sie wollte. Bestes Beispiel: Im Beisein seiner Kinder hatte sie ihm einige Jahre zuvor eine Backpfeife verpasst, ohne dass diese Unverschämtheit für sie Konsequenzen gehabt hätte. Er stand voll unter dem Pantoffel seiner Haushälterin. Ihre Dominanz war atemberaubend. Sie nutzte ihren Einfluss dazu, Wagner einerseits nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen und andererseits ihn von seinen Kindern zu isolieren. Sie benahm sich nicht wie eine untergebene Hausangestellte, sondern wie eine eifersüchtige Stiefmutter. Für Wagners Kinder wurde der Zustand unerträglich. Sie flüchteten aus ihrem Zuhause und trafen ihren Vater nur noch selten.

Die Blaudschun war es nun, die vom Zeitpunkt seiner Abreise an den Kontakt zu ihrem Dienstherrn Johannes Wagner hielt. Sie telefonierten miteinander und schrieben sich Briefe. Bei Bedarf schickte sie ihm aus den Verkaufserlösen immer wieder Geld. Sie hatte ihn im September 1940 sogar ein paar Tage in Bad Tölz besucht und ihm dann zu Weihnachten einen Stollen geschickt. Das alles behauptete sie und malte es in den nettesten Farben aus, wenn sich jemand aus der Nachbarschaft nach dem alten Wagner erkundigte.

Es ginge ihm meistens gut, er mache Fortschritte und ließ immer schön grüßen.

Niemand hatte bis dahin einen Grund gehabt, an ihren Worten zu zweifeln.

Ende September 1940 verbrachte Hermann Wagner wieder einmal seinen Fronturlaub in Leipzig. Er und Maria Blaudschun freundeten sich an und verbrachten viel Zeit miteinander. Und eines Tages funkte es zwischen ihm und der sechs Jahre älteren Hausangestellten. Funkte es spontan zwischen den beiden oder umgarnte sie berechnend den jungen Wagner? Auf den ersten Blick mag die Frage marginal erscheinen. Doch mit Sicht auf die Ereignisse, die da bereits mit Volldampf im Gange waren, war die Frage mehr als berechtigt. Auf jeden Fall wurden die beiden tatsächlich ein Paar und heirateten am 18. Januar 1941. Im Juni wurde ihr Kind geboren. Und Maria Blaudschun durfte nun mit Frau Wagner unterschreiben.

Etwa ein Jahr nach seinem Verschwinden, im Sommer 1941, erhielt Johannes Wagners verheiratete Tochter Margot Reichelwert einen Brief aus Köthen, der sie stutzig machte. Sie lebte mit ihrem Mann seit dem 27. Juli 1940 in Hamburg-Altona. War also zu jener Zeit aus Leipzig weggezogen, als ihr Vater von Leipzig nach Bad Tölz zur Kur gereist sein soll.

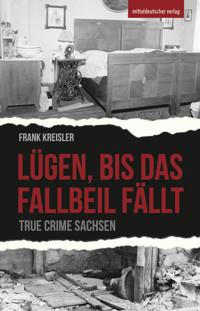

Verschwand angeblich nach Bad Tölz zur Kur: Johannes Wagner.

Bisher hat eigentlich niemand etwas von ihm gehört, geschweige denn gesehen.

Die Familie Wagner, genauer gesagt die greise Mutter Wagners, Anna, war vermögend. Sie besaß neben einigen dicken Sparbüchern auch mehrere Immobilien: neben der Karl-Heine-Straße 83 in Leipzig auch die Pflaumenstraße 34 b in Böhlitz-Ehrenberg, wo die Wagners bis April 1940 lebten, und in Köthen/Anhalt die Magdeburger Straße 32. Unter dieser Adresse befand sich im Erdgeschoss die Gastwirtschaft „Historisches Eckfenster“, welche die ortsansässige Wirtsfamilie Ackermann gepachtet hatte. Dieses Grundstück verwaltete Margot Reichelwert von Hamburg aus und kassierte die Pacht per Überweisung. Frau Ackermann aus Köthen hatte ihr Anfang August 1941 einen freundlichen Brief nach Hamburg geschrieben, den Wagners Tochter ziemlich seltsam fand und sie stutzig machte.

Darin bezog sich die Wirtin auf eine kürzlich stattgefundene Begegnung mit der Hamburgerin in Köthen, wobei diese sich ja überzeugen konnte, dass das Gebäude in guten Händen war und instandgehalten wurde, wie sie schrieb. Sie hatten in diesen (Kriegs-)Zeiten Schwierigkeiten, die Pacht pünktlich zu zahlen und versuchten, mit einem gut gepflegten Gebäude zu punkten.

Moment mal! Margot Reichelwert erinnerte sich plötzlich an einen ähnlichen Brief des Pächters vom September 1940. Auch damals bezog er sich auf eine Begegnung mit ihr in Köthen.

Das Seltsame daran war: Wagners Tochter hatte die anhaltinische Stadt zuletzt 1936 besucht und seither nie wieder. Sie und das Pächterpaar waren sich nie begegnet.

Die beiden Wirtsleute schöpften keinen Verdacht. Denn die Person – es muss beide Male dieselbe gewesen sein, ansonsten wären die Leute misstrauisch geworden – hatte sich als Margot Reichelwert ausgegeben. Und mit diesem Namen konnten die Wirtsleute natürlich etwas anfangen. Für Argwohn gab es keinen Grund.

Fest stand nun aber, die echte Margot Reichelwert konnte das nicht gewesen sein. Aber wer war in ihre Rolle geschlüpft?

Wagners Tochter fiel da eigentlich nur eine Person ein, der sie so etwas zutraute: ihre Schwägerin Maria Blaudschun, verheiratete Wagner.

Sie vermutete, dass ihre Schwägerin die Wirtsleute in betrügerischer Absicht aufgesucht hatte. Vermutlich versuchte sie, die Pacht in bar zu kassieren oder irgendwie anders an Geld zu kommen.

Im September 1940 konnte Wagners Tochter mit der wichtigen Information in dem Brief noch nichts anfangen. Doch jetzt gab es dasselbe Vorkommnis, aber die Lage war nun eine ganz andere. Denn ihr Vater war seit einem Jahr wie vom Erdboden verschwunden.

Er war auch nicht zur Beerdigung seiner Mutter einige Wochen zuvor, im Juni 1941, in Leipzig aufgetaucht. Pietätlos war er eigentlich nicht und immerhin war er der Haupterbe. Warum kam er nicht und ließ es zu, dass das Erbe seiner Mutter quasi auf Eis gelegt wurde? Schließlich brauchte er dringend Geld!

Damit hätte er seine finanziellen Schwierigkeiten mit einem Schlag beenden können.

Und nun keimte ein Verdacht in ihr auf, der sie nicht mehr schlafen, dafür umso tätiger werden ließ.

Sie war überzeugt davon, dass ihre Schwägerin etwas mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun hat und erstattete am 22. Juli 1941 Anzeige bei der Hamburger Polizei. Das „gespannte Verhältnis mit seiner früheren Wirtschafterin Maria Blaudschun“ gab sie als Grund für das Verschwinden ihres Vaters an. Wagners Tochter ließ nicht locker. Sie war ungeduldig und nährte immer wieder einen bestimmten Verdacht.

Die Polizei betrachtete die Angelegenheit zunächst als Vermisstensache. Als solche bekam sie die Leipziger Polizei auf den Tisch, die die Ermittlungen führte.

In welches finstere Labyrinth der Faden, den die Ermittler nun aufnahmen, sie führen würde, konnte da noch niemand ahnen und auch nicht, wo er enden würde.

Routinemäßig ermittelten die Polizisten nun zu Maria Blaudschun, aber noch nicht gegen sie. Zunächst gingen die Beamten relativ entspannt zu Werke. Bevor sie die Blaudschun mit den Vorwürfen der Schwägerin konfrontierten, recherchierten die Ermittler routinemäßig, ob die Haushälterin polizeilich schon einmal in Erscheinung getreten ist, ob es polizeiliche Akten zu ihr gab oder gar Verurteilungen, kurz: Ob sie ein unbeschriebenes Blatt war oder eben nicht. Man kann sagen, dass die Ermittler aus allen Wolken fielen, als sie in Blaudschuns dicker Akte zu blättern begannen. Ein unbeschriebenes Blatt sah jedenfalls anders aus!

Sie wurde 1908 in Tannsee, einer ländlichen Einöde im Kreis Gumbinnen in Ostpreußen, geboren. Hier trat sie wegen Diebstahls, versuchten Betruges, Betruges und Tragen eines falschen Namens in Erscheinung und wurde vom Königsberger Amtsgericht in den Jahren 1929/30 fünfmal zu geringfügigen Strafen verurteilt, wahlweise zu Geldstrafen oder ein paar Tagen Haft. Dann machte sie sich aus dem Staub.

In Leipzig, wo sie seit 1930 lebte, da war sie 22 Jahre alt, war die ungelernte Frau wegen Betruges, Diebstahls, Unterschlagung, Urkundenfälschung und Rückfalldiebstahls sechsmal verurteilt worden. In dieser Zeit schaffte sie es mit ihren Untaten einige Male in die „Leipziger Neuesten Nachrichten“, allerdings nicht mit voller Namensnennung, sondern anonym als Maria B. So trieb sie sich 1933 auf dem Südfriedhof herum und beklaute Trauernde. Alles, was sie kriegen konnte, griff sie sich, zum Beispiel teure Taschen aus Kalbs- oder Krokodilleder und deren Inhalt natürlich. Einige Beutestücke, wie Uhren, Taschenmesser usw. brachte sie ins Leihhaus. Bargeld landete gleich in ihrer Manteltasche. Beim fünften Friedhofsdiebstahl wurde sie auf frischer Tat ertappt. Diese Taten brachten ihr ein Jahr und vier Monate Gefängnis ein, die sie im Mai 1935 verbüßt hatte.

Ein Polizeifoto der Berufsverbrecherin und späteren Mörderin Maria Blaudschun von 1935.

Die Strafen wurden mit der Zeit immer härter, auch weil sie das Mausen einfach nicht lassen konnte. Sie war eine Rückfalltäterin und die langen Finger der Diebin waren ihre Profession. Zuletzt wurde sie, nicht einmal ein halbes Jahr nach ihrem vorherigen Aufenthalt hinter Gittern, im Oktober 1935 zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis und zu drei Jahren Ehrverlusts verurteilt. Nach ihrer letzten Entlassung aus dem Strafvollzug 1937 überwachte die Polizei Maria Blaudschun als Berufsverbrecherin. Die Überwachung endete im April 1940.

Etwa ein Vierteljahr später verschwand Johannes Wagner.

Nun drängte sich natürlich die Frage auf, ob dem Mann das Vorleben seiner Haushälterin bekannt gewesen ist. Nachdem seine Frau 1936 gestorben war, beschäftigte er verschiedene Haushaltshilfen, die aber nie lange blieben. Es war ein Kommen und Gehen im Hause Wagner. Im Jahre 1937 stand der Mann, der ja auch mit den Folgen mehrerer Schlaganfälle zu kämpfen und einen Betrieb zu führen hatte, wieder ohne Wirtschafterin da und schaltete erneut eine Zeitungsannonce. Daraufhin meldet sich die Blaudschun. Hatte sie genug von ihrem unsteten Gaunerinnenleben und vor allem vom Gefängnisalltag? Vielleicht. Vor allem aber wurde sie polizeilich überwacht, sogar außerplanmäßig, und ihr blieb nichts anderes übrig, als ihren Lebensunterhalt legal zu verdienen, sonst wäre sie wohl gleich wieder hinter Gittern gelandet.

Seither arbeitete und lebte sie in seinem Haushalt, zunächst in der Pflaumenstraße 34 b in Böhlitz-Ehrenberg und ab April 1940, wie gesagt, in der Karl-Heine-Straße 83. Die Blaudschun und Wagners Kinder waren sich spinnefeind und der Auslöser dafür war die Haushälterin. Sie war ihnen gegenüber abweisend, sogar feindselig und vereinnahmte auf der anderen Seite Johannes Wagner für sich. Dadurch trieb sie einen Keil zwischen Wagner und seine Familie. Die Tochter Margot Reichelwert beschrieb das so: „Die Blaudschun verstand es, meinen Vater zu umgarnen und meinen Bruder und mich – ich berichtige – meine Großmutter (die Mutter meines Vaters) aus dem Hause zu drängen.“ Die alte Wagner kam im Juni 1940 ins Pflegeheim nach Bad Sulza, wo sie etwa ein Jahr später starb. Auch Wagners Kinder zogen aus ihrem Elternhaus aus. In die Karl-Heine-Straße zogen nur die Blaudschun und Wagner ein.

Sie isolierte Wagner und er ließ es geschehen.

Bemerkte er nicht, was da vor sich ging?

Sie behauptete später, dass sie ihm von ihrer kriminellen Vorgeschichte erzählt habe und er ihr eine Chance geben wollte. Da Lügen und Betrügen zu ihrem Repertoire gehörten, musste das nicht stimmen.

Die Beamten waren jedenfalls alarmiert, als sie Maria Blaudschun, verheiratete Wagner, am 6. August 1941 zur ersten Befragung ins Präsidium bestellten. Wie immer zu solchen Gesprächen packten die Kriminalisten sozusagen ihre Goldwaage aus, auf die sie jedes Wort der Blaudschun legen würden. Es ging natürlich um die Vorwürfe Margot Reichelwerts, dass ihre Schwägerin mit dem Verschwinden Johannes Wagners etwas zu tun habe.

Eine Beteiligung an seinem Verschwinden bestritt die Verdächtige allerdings energisch. „Auf so etwas überhaupt zu kommen, dass ich dem Manne etwas angetan haben könnte, ist mir unerklärlich“, beteuerte sie. „Mein Schwiegervater war viel zu gut zu mir.“ Sie könne nicht sagen, wo sich ihr Schwiegervater aufhalte oder was aus ihm geworden sei. Arbeiten könne er nicht. Er müsste, falls er leben sollte, durch jemand betreut werden. Das sagte sie etwa ein Jahr nach seinem Verschwinden der Polizei.

Warum wusste sie nicht, wo er sich aufhielt, dafür aber umso besser, wie es ihm gehen würde? Doch der Reihe nach.

Im Fokus der Ermittlungen stand zunächst der 26. Juli 1940, der mutmaßliche Tag seines Verschwindens. Die Uhrzeit seiner Abreise variierte Maria Blaudschun immer wieder. Der Polizei gegenüber legte sie sich auf halb neun fest. Da wäre er mit der Kraftdroschke weggefahren. An anderer Stelle war es mehr als eine Stunde früher. Wagner wollte den D-Zug gegen 11 Uhr nach München nehmen, behauptete sie.

Die Beamten sammelten Fakten, Informationen. Sie stellten der Blaudschun Fragen und ließen sie reden. Ziel war es, überprüfbare Angaben zum Sachverhalt zu erhalten und die Beschuldigte in Widersprüche zu verstricken und sie damit zu konfrontieren.

So war die Frage: Fuhr um diese Zeit überhaupt ein Zug nach München? Das ja.

Aber etwas anderes stimmte nicht. Die Beamten überprüften später die ausgehenden Telefonanrufe aus der Kneipe im Vorderhaus der Karl-Heine-Straße 83 für den 26. Juli 1940 und stellten fest, dass es an diesem Tag keine ausgehenden Telefongespräche gegeben hat. Die Blaudschun hatte ja behauptet, Johannes Wagner habe an diesem Morgen das Taxi von eben diesem Telefon aus angerufen, was eine glatte Lüge war. Logische Schlussfolgerung: Wagner kann nicht weggefahren sein, zumindest nicht an diesem Tag und nicht mit einem telefonisch georderten Taxi.

Doch die Blaudschun beharrte darauf.

Welches Fuhrunternehmen es denn gewesen sei, wollten die Beamten wissen. Daran könne sie sich nicht erinnern, so die Blaudschun.

Dafür erzählte sie jetzt viel über Wagners Beziehung zu Bad Tölz. Dass er vor ein paar Jahren mit seiner Frau da gewesen sei, dass sie dort gestorben sei – was zwar der Wahrheit entsprach, aber nichts mit Johannes Wagners Verschwinden zu tun hatte. Sie wusste anfangs nicht einmal, ob er überhaupt in dem Kurort angekommen war. Logieren wollte er in jener Pension, in der er 1936 mit seiner Frau gewesen ist. Die Adresse war ihr bekannt. Wagner und sie hätten im Juli und August 1940 keinen Kontakt miteinander gehabt, behauptete sie jetzt. Ihr Schwiegervater hätte sie zum Stillschweigen aufgefordert, auch seinem Anwalt gegenüber und dem Leipziger Amtsgericht gegenüber sowieso. Nur sie wusste, wo er sein konnte, und so sollte es bleiben.

Machte sie aus diesem Grund falsche Angaben: um ihn zu schützen?

Als Grund für sein Verschwinden schob sie mal seinen Gesundheitszustand, dann wieder das schwebende gerichtliche Verfahren in den Vordergrund. Und so stellte sich die Frage: Wollte er sich kurieren oder war er auf der Flucht oder war auch beides möglich? Maria Blaudschun, verheiratete Wagner, konnte sich nicht entscheiden. Beide Narrative hatten ihre Vorteile: Bei der Kurvariante konnte sie konkrete Sachverhalte erzählen, die besorgte und fürsorgliche Schwiegertochter und Vertraute geben. Die Fluchtvariante kam dann zur Sprache, wenn sie mit der Kurvariante gescheitert war, ihre Angaben widerlegt wurden und sie selbst die Flucht nach vorn antrat, indem sie einen Sachverhalt behauptete, den die Polizei erst einmal überprüfen musste! So gewann sie Zeit. Dann, nach mehr als zwei Monaten Funkstille, soll er sie am 20. oder 21. September 1940 angerufen und nach Geld verlangt haben, behauptete sie in der Vernehmung am 23. August 1941. Zwar habe er bei seiner Abreise knapp zwei Monate zuvor 1.700 Mark mitgenommen – genauso viel, wie sie für den Verkauf seines Fahrzeuges bekommen haben soll (!) – doch er sei schon wieder blank und brauche Nachschub. Das Geld dafür sollte sie aus dem Verkauf von betrieblichem Inventar nehmen. Das habe er ihr aufgetragen, aber keine konkrete Summe genannt. Dafür brauchte sie offenbar nur vier oder fünf Tage. Es machte den Eindruck, als hätte sie „vorausschauend“ Maschinen und Geräte zu Geld gemacht.

Am 26. September 1940, so die Blaudschun, sei sie nach Bad Tölz gefahren, um Johannes Wagner das Geld zu überbringen. Allerdings sei dieses Treffen gründlich schief gegangen. Denn Wagner sei nicht auf dem Bahnhof in Bad Tölz erschienen, wo sie verabredet gewesen wären. Sie hätte noch ein paar Stunden gewartet und sei dann unverrichteter Dinge, mitten in der Nacht wieder nach Leipzig zurückgekehrt. Dabei war ihr seine angebliche Adresse bekannt: jene Pension, in der er 1936 mit seiner verstorbenen Frau logierte. Warum sie ihn dort nicht aufgesucht habe, wollten die Ermittler wissen.

Jetzt schlug sie wie ein aufgeschreckter Hase einen Haken und wechselte die Fluchtrichtung, indem sie nun leugnete, die Adresse in Bad Tölz gekannt zu haben. In einer späteren Vernehmung behauptete sie auch, er hätte sich dort ein kleines Haus am Stadtrand gekauft, weil er für immer dortbleiben wolle. Doch wo das Domizil stehe, wisse sie nicht. Also konnte sie ihn nicht aufsuchen. Es könne auch sein, dass er aus Bad Tölz abgereist sei, ob nur für kurze Zeit oder für immer, wisse sie nicht. Und deswegen sei er nicht am Bahnhof erschienen. Als mögliche Ziele brachte sie Dortmund ins Spiel, wo tatsächlich sein Studienkollege lebte, dann Berlin, wo ein Geschäftspartner zu Hause war, sogar ihre Eltern in Tannsee und auch Plauen im Vogtland tauchten als mögliche Reiseziele auf.

Dann erzählte sie, dass er sich verstecken müsse. Doch nicht vor dem Leipziger Amtsgericht, sondern wegen einer Geheimorganisation, der „Totenkopfloge“, der er angehöre und die er um viel Geld betrogen haben soll. Und diese Leute wollten ihr Geld wiederhaben und würden Johannes Wagner nun jagen, bis sie ihn fanden. Nicht einmal ihr würde er immer mitteilen, wo er sich gerade aufhielt.

Soweit die Blaudschun.