Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Alianza Editorial

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Serie: Alianza Literaturas

- Sprache: Spanisch

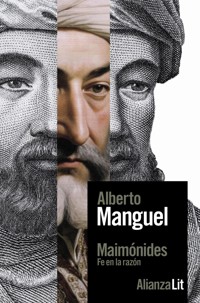

Moses ben Maimon, o Maimónides (1138-1204), nació en Córdoba, de donde tuvo que huir a los trece años por culpa de la persecución durante la época almohade a todas las personas que no profesaran la fe islámica. Después de un largo exilio, su familia pasó una década en la península ibérica antes de instalarse en Marruecos. Desde allí, Maimónides viajaría a Palestina y Egipto, donde moriría en la corte de Saladino. Estudioso de las leyes judías, médico y filósofo, Maimónides es un personaje bastante singular. Su trabajo extrayendo de la Torá y el Talmud los principales preceptos de las leyes judías, interpretándolos y comentándolos, sentó las bases para traducir la palabra de Dios y hacerla más accesible a todo tipo de audiencias. Como médico, por otra parte, su fama fue inmensa, y se guiaba casi por completo por la razón y la observación cuando atendía tanto al propio sultán como a todos aquellos que se le acercaban en busca de diagnóstico. En esta biografía, Alberto Manguel analiza el alcance universal de la figura de Maimónides, celebrado tanto por judíos, como por cristianos y musulmanes. Hoy en día, cuando la necesidad de racionalidad y de búsqueda de la verdad es más vital que nunca, Maimónides puede ayudarnos a encontrar estrategias para sobrevivir con dignidad en un mundo incierto.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 326

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Brenda Putnam, bajorrelieve de mármol de Maimónides, 1950. Este es uno de los veintitrés bajorrelieves de legisladores en la cámara de representantes del Capitolio de los Estados Unidos. (Foto: Arquitecto del Capitolio / Wikipedia Commons)

Alberto Manguel

Maimónides

Fe en la razón

Traducido del inglés porCarmen Criado

A mi padre, Pablo Manguel

... un grito surgió de los labios de su padre:

«¿Has venido al fin?

¿La lealtad que tu padre esperaba

ha vencido al rigor del camino?».

Eneida, 6.708-6.709

Prefacio

Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones; pregunta a tu padre y él te mostrará, a tus ancianos y ellos te dirán.

Deutoronomio 32: 7

A comienzos de 2015 mi editora de Yale University Press me sugirió que escribiera, para la serie «Vidas judías» que dirigía, un volumen sobre Mosé Maimónides. Yo tenía una vaga idea acerca de quién era Maimónides (un gran filósofo, un gran legislador, un gran médico), y recordaba el curioso título de su Guía de perplejos, pero poco más. Pensé que Maimónides podría adecuarse a mi permanente estado de perplejidad.

Ese mismo año había dejado mi casa en Francia, había embalado mi biblioteca y había enviado las cajas de libros al almacén de mi editor de Quebec en Montreal. Acepté dos puestos de profesor en Nueva York (una ciudad en la que nunca había vivido), me instalé en el pequeño apartamento de un profesor que disfrutaba de un año sabático y empecé a planear mi lectura de Maimónides. Obtuve un carné de lector en el Centro de Historia Judía de Manhattan, revisé los estantes dedicados al judaísmo en la librería Strand y conseguí un permiso para sacar en préstamo libros de la biblioteca de la Universidad de Columbia. Empecé a leer varias biografías de Maimónides, historias de Al Ándalus, del norte de África y Egipto, libros sobre filosofía árabe, libros sobre el Talmud y la ley judía e historias de la medicina medieval. Cuanto más leía, más se ampliaba el tema.

Pertenezco a una familia judía, pero no supe que era judío hasta que tenía ocho años, cuando, a consecuencia de un incidente antisemita, tuvieron que explicarme la desconcertante acusación de un compañero de clase abusador que me había dicho: «A tu padre le gusta el dinero, ¿verdad?». Un tío abuelo muy anciano, el hermano de la madre de mi padre, me dio unas cuantas lecciones con el fin de prepararme para mi Bar Mitzvah y aprendí de memoria unas palabras que balbuceé en la sinagoga el día en que cumplí los trece años. Todavía recuerdo las palabras Baruch atah Adonai, Elohenu melech ha’olam, que, como descubrí muchas décadas después, son las que dan comienzo a la Shehecheyanu, la oración de agradecimiento judía. Si todavía supiera de memoria esa oración, la recitaría agradecido varias veces al día.

Maimónides fue educado en una sociedad en la que varias culturas mantenían un constante diálogo, áspero a veces. La comunidad islámica, la judía y, en menor grado, la cristiana interactuaban y aprendían una de otra. E incluso cuando la política religiosa obligó a Maimónides a abandonar Al Ándalus (su amado Sefarad) para exilarse en el norte de África, luego en la Palestina cristiana y finalmente en Egipto, nunca dejó de aprender de las culturas que encontraba, tanto en el campo de la religión como en el campo de la filosofía y de la medicina. Era un hombre muy práctico: adoptó la medicina como profesión cuando fracasó el negocio familiar (al igual que Sócrates, creía que no era ético que un maestro cobrara por enseñar), y en su Epístola sobre la conversión (llamada también Epístola sobre elmartirio o Carta sobre la apostasía),Iggeret ha-Shemad, disculpa a los que se convierten para salvar la vida, afirmando que Dios nos exige vivir, no morir, por nuestra fe.

Todo judío, desde los tiempos del Éxodo, es, hasta cierto punto, un hombre errante, y aunque la historia del errante eterno es, para escritores tan distintos como Homero, Dante, Camões y Joyce, un símbolo de toda vida humana, para un judío esa leyenda está contaminada por la experiencia de la persecución y el sufrimiento nacidos de un odio ancestral e irracional hacia los inventores del monoteísmo. Pero la vida errante no siempre se debe a la persecución. En mi caso, ciertamente, no ha sido así, y los muchos lugares en los que he vivido nunca me han parecido moradas obligatorias, sino que he llegado a ellos, por diversas razones, como resultado de elecciones deliberadas. Sin embargo, después de leer acerca de la peregrinación de Maimónides, me identifiqué con la experiencia de un cambio constante de paisajes, voces, costumbres, lenguas y cielos. A menudo me he preguntado cómo me afectaban esas metamorfosis, hasta qué punto un cambio de vocabulario, de convenciones, de tono y de estilo transformaba mi forma de pensar e interpretar. Descubrí que, en el caso de Maimónides, estos cambios enriquecían su pensamiento a través del contacto, por ejemplo, con la ciencia de la astronomía en Sevilla (posiblemente), los sistemas legales islámicos en Marruecos, la política cristiana en Palestina o la medicina árabe en Egipto. Pero sus libros de cabecera seguían siendo los mismos: la Torá, con sus seiscientos trece mandamientos de la ley judía, y los dos Talmuds, el de Jerusalén y el de Babilonia. Lo que cambiaba era su diálogo con esos textos a través de sus nuevos conocimientos, un diálogo que enriquecía tanto su lectura como sus comentarios a esa lectura. Al seguir la trayectoria de Maimónides fui más consciente de cómo la experiencia de diferentes lugares me había cambiado a mí y mi relación con mis libros.

Cualquiera que no haya experimentado la transitoriedad, ya sea como viajero voluntario o en un exilio forzado, cualquiera que haya vivido arraigado en un lugar desde la cuna hasta la muerte, sin comer nada que no haya crecido dentro del estrecho círculo que rodea su lugar de nacimiento (como ordenaban los romanos), cualquiera que no aprecie en nada lo que no sea endémico (como hacen los nacionalistas o el señor Podsnap de Dickens) tiene que poseer una extraordinaria determinación y una rigidez en cuanto a sus propósitos que apenas dará cabida a la indagación digresiva o a una curiosidad sana. Después de leer a Maimónides he visto reflejada en sus escritos mi manía de poner las cosas en orden (como en su Mishné Torá), mi incapacidad para mantener mis pensamientos circunscritos a lo correcto (como la suya en su Guía) y mi tendencia a responder activamente a las cosas del mundo que me angustian (como la suya en su Epístola sobre la conversión). Naturalmente no estoy sugiriendo una comparación entre la obra de Maimónides y la mía. Solo quiero decir que después de terminar mi biografía de Maimónides, fui más consciente de mis propias peculiaridades y de la forma en que pueden haber sido condicionadas por mi vida errante.

Al leer a Maimónides y seguirle a través de las diferentes etapas de su exilio, me pregunté especialmente cómo conseguía sobrevivir. Sé que, en el exilio, el tiempo tiene una cualidad peculiar. Mientras me fue posible seguir viajando, antes de que la pandemia nos impidiera salir, sé que medía el paso de los días por el tictac de los relojes de los aeropuertos, por las horas que mostraba la pantalla de mi ordenador o por el giro de las manecillas de mi reloj hacia delante o hacia atrás hasta marcar la hora del nuevo lugar en que me encontraba. Pero cuando empezó la pandemia, alejado del ajetreo de la multitud y del ruido del tráfico, solo el sonido de mi propio pulso marcaba el paso del tiempo, como el contenido de mi reloj de arena que ha permanecido sobre mi escritorio durante décadas y solo ahora ha adquirido para mí un papel activo. En mi infancia, el tiempo lo representaban el sonido del reloj de bronce del salón de la casa familiar o el del timbre en el colegio. Después, marcaban el paso de las horas las campanadas de la iglesia de mi pueblo francés, que sonaban dos veces (así lo había decidido el alcalde) por si no habíamos empezado a contar desde la primera. Del mismo modo, la llamada del muecín a la oración debió de marcar las horas para Maimónides a lo largo de sus días en Marruecos y en Egipto. Debió de reflexionar sobre las relaciones que gobiernan el tiempo, el espacio y la memoria, y cómo unos y otra se contagian mutuamente sus extrañas cualidades: el tiempo como destructor, el espacio como receptor de destrucción y la memoria como reconstructora. Maimónides creía, como algunos de los primeros atomistas griegos, que el tiempo, como el espacio y el movimiento, está compuesto por átomos que, por ser de un tamaño infinitamente pequeño, no pueden dividirse (la física cuántica respalda ahora esta creencia). Para Maimónides, el tiempo, el espacio, la memoria y el movimiento participaban, en cierto sentido, de la misma naturaleza.

Yo también confundo estos conceptos. En los años 2020 y 2021, cuando todo se detuvo, tuve la firme impresión de que vivía en una especie de continuo de tiempo y espacio como el que describen los manuales de astrofísica, una dimensión en la que ayer y mañana, allá atrás y más allá del horizonte se mezclaban, como en un vaso lleno de agua y tinta. Lo que hacía y lo que recordaba haber hecho no eran lo mismo. Esa misma sensación está presente, creo yo, en las cartas que Maimónides escribió desde Egipto sobre la tragedia de la muerte de su hermano mientras trataba de cumplir con sus deberes como médico de la corte y atendía a las preocupaciones de la comunidad judía. Da la impresión de que todo a su alrededor giraba en un torbellino en el cual se veía atrapado mientras luchaba por ser razonable y reflexivo, frente a la terca corriente de un tiempo turbulento. Probablemente murió de agotamiento.

Maimónides me enseñó también a pensar en el arrepentimiento y a considerar arrepentirse un verbo activo, conmigo como sujeto y como objeto. «Arrepentimiento» (teshuvah en hebreo) es una vuelta, un volver atrás a algo que hemos hecho para reconsiderar una acción anterior crítica y sinceramente. Es, en este sentido, la reversión de un fallo temporal que hace posible revisar una acción pecaminosa. Maimónides observó que las leyes relativas al arrepentimiento no estaban identificadas ni agrupadas en ninguno de los tratados del Talmud. Quiso, por lo tanto, reunirlas y presentarlas como un conjunto coherente de normas en su Mishné Torá. Describió el arrepentimiento como un proceso en tres etapas: primero la confesión, luego el remordimiento y, finalmente, el compromiso de no repetir aquello que hicimos mal. El verdaderamente arrepentido, según Maimónides, es aquel que tiene la oportunidad de cometer de nuevo el mismo pecado y se niega a hacerlo. El rabino Shlomo Wolbe explica: «La clave y el principio es la sensación que tiene el hombre cuando aprende las enseñanzas de los sabios y lee los textos de sabiduría ética, y los repasa una y otra vez hasta que actúan sobre él y hacen que vea sus propios defectos. De ahí se pasa al segundo nivel, que consiste en vencer las propias inclinaciones. El tercer nivel consiste en repararlas de forma que una persona se sienta dichosa y experimente el placer de servir a Dios». Esto tiene un especial significado para mí. El periodista Walter Bagehot, lamentablemente olvidado, escribió a finales del siglo XIX: «Es bueno no tener vicios, pero no es bueno no tener tentaciones».

Según la tradición judía, durante la fiesta de RoshHashanah, Dios graba en el Libro de la Vida el destino de cada persona para el año siguiente, pero espera hasta Yom Kippur para sellar el veredicto. Durante ese tiempo, los judíos deben tratar de enmendar su conducta y pedir perdón por cualquier acción que hayan llevado a cabo contra Dios o contra cualquier ser humano. Al finalizar Yom Kippur se espera que todas las malas acciones de las que una persona se haya arrepentido hayan sido perdonadas y ésta pueda acabar el día «con el corazón alegre». Esto hace posible el milagro de enmendar no los hechos pero sí el significado de los hechos que pertenecen a nuestro pasado. Yo creo firmemente en este gesto reparador tan profundamente enraizado en la obra de Maimónides.

Alberto ManguelLisboa, Yom Kippur, 2021

Amadeo Ruiz Olmos, estatua de Maimónides, 1964, Córdoba.La estatua se alza en el barrio judío de la ciudad. (Fotografía: Howard Lifshitz/Wikimedia Commons, https://creativecommons.org/licences/by/2.0)

1. La figura de Maimónides

El arte de Galeno solo cura el cuerpo, pero el arte de Maimónides cura el cuerpo y el alma. Con su sabiduría puede curar la enfermedad del ignorante. Si la luna se sometiera a su arte, podría despojarla de sus manchas cuando brilla en su plenitud, librarla de sus imperfecciones periódicas y, en el momento de su conjunción, evitar que menguara.

Ibn Sana’ al-Mulk (siglo XII)

Basta buscarlo en cualquier diccionario o en cualquier historia de la filosofía, de la religión o de la medicina para comprobar que el nombre de Maimónides aparece rodeado de un deslumbrante sinfín de epítetos: «sabio», «erudito», «célebre», «brillante», «destacado», «ilustre», «legendario», «Gran Águila» o «segundo Moisés». Pero ¿a qué se debe exactamente su extraordinaria reputación?

Las persecuciones y penalidades que tuvo que soportar durante gran parte de su vida no parecen excepcionales en la vida de un judío de la Edad Media. Incluso los logros que alcanzó en las difíciles circunstancias de su peregrinación forzosa pueden parecer, si bien brillantes, no necesariamente superiores a los que alcanzaron otros hombres en una situación semejante de exilio; Dante, por ejemplo, es uno de los que viene a la memoria. Los esfuerzos de Maimónides por armonizar las diferentes líneas de la investigación filosófica de las fuentes griegas y judías no son únicos: en el siglo primero a.e.c., Filón de Alejandría había intentado, con cierto éxito, entretejer el pensamiento griego y judío, sentando así las bases para todo comercio intelectual futuro entre Atenas y Jerusalén. Quizá una forma de abordar la cuestión de la importancia de Maimónides sea a través de su concentración, a lo largo de toda su vida, en las leyes que definen al pueblo judío, colectiva e individualmente. Otra sería a través de sus intentos por comprender nuestra relación con el Creador por medio del poder de la razón.

Maimónides creía que la identidad de los judíos radica en los Diez Mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí en un discurso que carecía de fonemas claros. (El gran Solomon ben Isaac, conocido popularmente como Rashi, fue más allá y argumentó que Dios transmitió el conjunto de los mandamientos en una sola declaración incomprensible y aterradora. Otra exégesis midráshica imagina la voz de Dios mutando en siete voces distintas en una cacofonía casi babélica dirigida a todos los pueblos del mundo e imposible de comprender por parte de ninguno.) A partir de ese momento fundacional de instrucción divina, la ley mosaica fue codificada, estudiada, interpretada, anotada y amplificada de diversas formas. El resultado fue la instauración de una Ley Escrita como estaba establecida en el Éxodo y en los otros cuatro libros del Pentateuco, a la cual se añadieron después, progresivamente, las leyes de los veinticuatro libros del canon judío o Tanaj. Esta Ley Escrita (en hebreo torah she-bikhtav) fue complementada por la Ley Oral (torah she-ba’al peh) recibida de Dios por Moisés y transmitida y enseñada por éste a los líderes rabínicos de cada generación judía como código legal paralelo, preservado más tarde en los Talmuds de Babilonia y Jerusalén. Se suponía que esta Ley Oral incluía no solo las lecturas originales de la Ley sino también todas las interpretaciones futuras, un caudal de comentarios y explicaciones que contemplaban todo lo que se había debatido en el reverenciado pasado, todo lo que se estaba debatiendo en el conflictivo presente y todas las posibles interpretaciones de un mañana imposible de conocer. Esta enorme masa de material sagrado y docto (o todo el que podía discernir la inteligencia rabínica) no se dispuso de acuerdo con ningún orden o sistema evidente hasta el siglo segundo e.c., cuando, durante la ocupación romana de Judea, el sabio rabino Jehudah ha-Nashí (conocido por su inteligencia como Judá el Príncipe) intentó clasificarla en sesenta y tres tratados que hoy conocemos como la Mishná, la parte más antigua del Talmud. Tanto si la puso por escrito Jehudah ha-Nashí (como afirmó Maimónides) como si no fue escrita (como argumentó Rashi) hasta mucho después, la Mishná se convirtió en la base de casi todos los escritos talmúdicos posteriores. Pero aún quedaba mucho por hacer.

Además de los Diez Mandamientos originales, muchos otros preceptos y decretos aparecían diseminados en la Biblia hebrea y en el Talmud, no agrupados según el tema o su uso, sino presentados en una confusa variedad de títulos y contextos. Nueve siglos después de Jehudah ha-Nashí, Maimónides dio comienzo al ambicioso proyecto que suponía reunir todos los preceptos, tanto los fundamentales como los de menor importancia, y ordenarlos en grupos temáticos, interpretándolos, comentándolos y traduciéndolos a términos lógicos para ayudar a los estudiantes en su «deseo de llevar a cabo una indagación» que les permitiría vivir una vida buena como judíos.

Según Maimónides, los judíos estaban obligados a creer que las leyes que les gobernaban habían sido instauradas por la divinidad y que el don de la razón que Dios les había concedido les exigía estudiar y tratar de comprender esas leyes en la mayor medida posible, de acuerdo con la capacidad de cada uno. El conocimiento, escribió Maimónides, conduce al amor de Dios, y «la naturaleza del amor de cada uno depende de la naturaleza del conocimiento de cada uno». Quizá esa necesidad de conocer sea uno de los rasgos que han definido al judaísmo a través de los tiempos. Y también la necesidad de indagar e interpretar.

La ambición de Maimónides fue nada menos que definir de la forma más clara posible, tanto para él mismo como para las generaciones futuras, en qué consiste ser judío. No era un historiador: aunque los hechos registrados en la Torá y en el Talmud eran para él indudablemente ciertos, veía la historia bíblica, a pesar de todo, «a través de los lentes de la leyenda rabínica». Su respuesta no fue una serie de aforismos ni un resumen histórico de los sufrimientos del pueblo judío desde el momento del exilio, sino un sistema de pensamiento atemporal y lúcido que proporciona, incluso a sus lectores de hoy, una base racional para la pregunta existencial pendiente: ¿Quiénes somos los judíos? Los autores de una biografía de Maimónides sostienen categóricamente que uno de sus mayores logros consistió en «enseñar a sus hermanos de religión cómo creer; enseñarles cómo vivir». Esas palabras serían suficientes para el epitafio de cualquier erudito considerado digno de recuerdo y alabanza.

Uno de los aspectos más desconcertantes del pensamiento de Maimónides es que sus aparentes contradicciones, presentes incluso en un mismo párrafo o en una misma página, no parecían preocuparle. Para Aristóteles, las declaraciones contradictorias no podían ser ambas ciertas ni podían ser ambas falsas: si una es cierta, la otra tiene que ser falsa y viceversa: los unicornios existen o no existen. Las contrarias, por otra parte, no pueden ser ambas ciertas, pero pueden ser ambas falsas: los unicornios pueden volar, los unicornios no pueden volar. El filósofo político Leo Strauss ha sugerido una forma útil de enfrentarse a las aparentes contradicciones en los escritos de Maimónides: «Podríamos… establecer como norma que, de dos afirmaciones contrarias en la Guía o en cualquier otra obra de Maimónides, la que aparece con menos frecuencia, o incluso ocurre una sola vez, era la que consideraba cierta». Para el lector moderno, Maimónides parece anticipar las palabras futuras de Walt Whitman: «¿Me contradigo? / Muy bien, me contradigo, / (soy grande, contengo multitudes)». Sin embargo, las contradicciones de Maimónides, a diferencia de las de Whitman, no eran conscientes: de verse en una contradicción, Maimónides la habría entendido como una forma de hablar con diferentes palabras para adaptarse a la capacidad de comprensión de diferentes lectores, o de encontrar distintos significados (incluso contradictorios) en cada lectura de la Ley. Como dice el Talmud: «Siempre que una criatura busca [un pecho] para mamar, encuentra leche en él, y así ocurre con los asuntos de la Torá. Siempre que una persona medita sobre ellos, encuentra un nuevo significado», por diferente que pueda parecer cada vez ese significado. Cada significado posible está ahí: no existen versiones nuevas o viejas del texto sagrado. Las contradicciones surgen al descubrir aspectos diferentes de las mismas palabras eternas e inmutables. Cuestionar la persistencia invariable de la Palabra de Dios es una blasfemia. La fe no es un ejercicio filológico.

En nuestro tiempo, en un encendido debate con el eminente crítico Harold Bloom, que imaginaba la literatura como un ciclo constante de muerte y reinvención del texto en manos de cada nueva generación, la escritora americana Cynthia Ozick afirmó que entender la expresión poética como un sistema cerrado que solo se refería a sí mismo era una forma de idolatría. Según Ozick, en la tradición judía de la lectura de la Palabra «no hay recién llegados». Éste era, para Ozick, el significado de las palabras de la Hagadá de Pascua, «Nosotros mismos salimos de Egipto», y del Midrash que afirma «Todas las generaciones estuvieron juntas en el Sinaí». Por consiguiente, en el pensamiento judío no existe «una lucha de poder con el original, ni envidia del Creador». El creador de ídolos, por el contrario, «espera competir con el Creador y maquina para inventar un sustituto para Él». Maimónides hizo la misma acusación con respecto a tratar de sustituir una palabra por palabras nuevas: «Si cada hombre siguiera las veleidades de su corazón —escribe siguiendo la advertencia de Números 15: 39—, el resultado sería la ruina universal como consecuencia de las limitaciones del intelecto humano».

El grande e innumerable yo de Maimónides se interesó por casi todo: por la religión, naturalmente, y por la Ley, pero también por las matemáticas, la lógica y la retórica, la astronomía, la conducta ética y la moral social, la política y la cuestión de qué puede llegar a conocerse. Al parecer, la música y las artes visuales no le atraían, pero sí todo lo demás. «Hay un Maimónides defensor de la tradición y un Maimónides pensador que se propuso reformarla, un Maimónides estudioso de Aristóteles y un Maimónides crítico, un Maimónides creyente y un Maimónides escéptico. ¿Cuál es el verdadero Maimónides?», se pregunta otro famoso experto en el autor de la Guía.

Otro aspecto desconcertante de los escritos de Maimónides es la diversidad de estilos que utilizó en ellos, una variedad de tonos discursivos que parecen proceder de diferentes personas: terso y claro en el caso del Mishné Torá, por ejemplo, dirigido al lector común; ambiguo y brillantemente imaginativo en la Guía, dirigida a un grupo muy reducido de sabios; paternal y compasivo en sus epístolas y en sus obras de medicina. En su Guía deperplejos y en algunos otros escritos, Maimónides propuso una declaración de la identidad judía no cerrada y dogmática sino múltiple y diversa, que, si bien se basaba en las leyes estrictas que aparecían en los textos sagrados, estaba abierta a una variedad de interpretaciones por parte de diferentes destinatarios con diversos grados de capacidad intelectual. Solo ignoraba a aquellos necios que interpretaban mal las palabras a sabiendas. En la mayor parte de su obra Maimónides consiguió encontrar una relación equilibrada entre la obediencia obligada a la Ley y los orígenes misteriosos de ésta, no combinando una y otros sino manteniéndolos en un continuo diálogo.

Maimónides admite que discrepa de un número de fuentes generalmente aceptadas, e insiste en dar «una interpretación diferente»: «Comprobarás que muchos de los Sabios, e incluso de los comentaristas, discrepan de [su] interpretación con respecto a ciertas palabras y a muchas ideas expuestas por los profetas. ¿Cómo no había de ocurrir lo mismo con respecto a estas oscuras materias?». Y concluye valientemente: «Además, yo no te obligo a decidir en favor de mi interpretación. Trata de comprender la suya a partir de aquello a lo cual he dirigido tu atención. Dios sabe cuál de las dos explicaciones se corresponde con la acertada». De ahí la riqueza de los textos de Maimónides.

El ignorante, escribe Maimónides, «imagina que todo existe para su propio beneficio; es como si nada existiera excepto él. Y si algo ocurre contrario a sus deseos, decide contundentemente que todo lo que existe es malo. Sin embargo, si el hombre considerara y se representara todo lo que existe y se diera cuenta de lo insignificante que es con respecto a ello, la verdad se le presentaría clara y manifiesta». Quizá sea esta honestidad intelectual, respaldada por una sabiduría prodigiosa, la que hace de Maimónides, para John Donne, «el mejor de los rabinos hebreos» y uno de los más apreciados entre los empeñados en la búsqueda de la verdad.

Di comienzo a este libro consciente de mis limitaciones en cuanto al conocimiento de la religión, de la Halajá y de la medicina, y de mi total ignorancia del árabe y del hebreo. Mi única excusa es mi gran interés por el afán de Maimónides por comprender lo que está más allá de las palabras, y cómo esa comprensión puede ponerse al servicio de «el Bien Mayor». Me doy cuenta de que sigo los pasos de cientos de eruditos que han analizado y debatido su obra con gran inteligencia y lucidez a lo largo de los siglos hasta hoy. No puedo aducir en mi favor más que las dudosas virtudes de un lector curioso.

2. Al Ándalus

Así fueron los días del pasadocuando aprovechando el sueño del destino nos comportamos como ladrones de placer.

Ibn Zaydun (siglo XI)

Maimónides tiene muchos nombres. En el mundo árabe se le conoce como Musa ibn ’Ubayd Allah el israelita de Córdoba, y en el mundo judío, como Ha-Moreh (maestro) o Ha-Rav ha-Moreh, de acuerdo con el título en hebreo de su obra más conocida, la Guía de perplejos o Moreh Nevukhim. Y después de su muerte sus devotos admiradores se refirieron a él utilizando el acrónimo Rambam (RaMBaM) o Rabbeinu, «Nuestro Maestro Moshe ben Maimon». La vida de Maimónides tiene algo de épica, incluso una cualidad mítica, y mucho antes y mucho después de su muerte circularon leyendas e historias fantásticas acerca de su capacidad de obrar milagros.

Algunas de ellas tienen el sabor peculiar de Las mil y una noches. Una de las leyendas se centra en su estancia en Egipto y habla de una prueba que el sultán impuso a Maimónides y a un rival que le envidiaba. Este rival había dicho que podía demostrar que Maimónides había tramado un plan para asesinar al sultán. Dado que (según el rival) todos sabían que un veneno mortal podía resultar inocuo si después de ingerirlo se bebía otro más fuerte, el sultán debía ordenarles a él y a Maimónides preparar el veneno más fuerte imaginable, ya que si alguien servía al sultán un alimento envenenado solo tendría que tomar el veneno más fuerte para salvarse. El sultán accedió. Ordenaron a Maimónides que bebiera la pócima de su rival y luego, como antídoto, el que él mismo había preparado. Así lo hizo, sin sufrir, al parecer, ningún efecto perjudicial. Pero cuando su rival bebió el veneno de Maimónides y luego el suyo, se desplomó y murió. Maimónides explicó después al sultán lo que había ocurrido. «Mi rival sabía que yo podía preparar un veneno más fuerte que el suyo, de forma que ideó un plan: tomaría un veneno lento antes de venir a palacio y traería un brebaje inofensivo. Al beber lo que pensó que sería mi veneno más fuerte, se curaría de la pócima menos letal que había tomado en casa. Luego bebería su propia mixtura inofensiva y nada le sucedería, mientras que yo bebería la suya seguida por mi propio veneno y, como resultado, moriría.» «¡Perro traidor! —exclamó el sultán—. ¿Pero qué pasó realmente?» «Majestad —respondió Maimónides—. Como sospechaba que él llevaría a cabo ese engaño, preparé también un brebaje inofensivo.»1

Otra historia revela la cortés amabilidad de Maimónides con respecto a todos, ya fueran eruditos famosos o gente común. Cada sabbat invitaba a alguna persona —especialmente si era pobre— a su casa. Una tarde, ofreció a su invitado el honor de pronunciar el kiddush, la bendición que se recita sobre una copa de vino. Pero en ese momento, debido probablemente a su nerviosismo, el invitado volcó su copa y el vino se derramó sobre el mantel de Maimónides. Al ver su disgusto, éste se sirvió inmediatamente otra copa y movió la mesa deliberadamente derramando también el vino. Luego se levantó y dijo: «Creo que este suelo no está bien nivelado»2.

Una leyenda destaca los grandes logros intelectuales de Maimónides en su juventud aludiendo al rumor de que su madre era hija de un carnicero, con la cual Maimon ben Yosef, su padre, se había casado siguiendo las instrucciones recibidas durante un sueño. Se decía que ése era el motivo por el cual su padre le llamaba «hijo de carnicero» cuando, de joven, no se aplicaba en sus estudios3. (Con Shakespeare se asoció una leyenda semejante, según la cual el futuro autor de Macbeth había sido aprendiz de carnicero en Stratford.)4

Otras historias pertenecen al campo de la hagiografía. Se dice que el cadáver de Maimónides permaneció durante una semana en un pequeño santuario en la región de Acre, donde de joven había estudiado de noche y curado a desconocidos durante el día. Luego su cuerpo se trasladó a la orilla occidental del mar de Galilea para ser enterrado en Tiberíades. En el camino, un grupo de beduinos que se proponía atacar al cortejo fúnebre se dio cuenta de que el cuerpo era el de un hombre que, en el pasado, les había atendido a su familia y a ellos gratuitamente. En lugar de robar a la comitiva, formaron una guardia de honor en torno al cadáver para asegurarse de que la procesión podía seguir adelante sin peligro. Joseph ben Isaac Sambari, un viajero judío-egipcio del siglo XVII, añadió a la historia que los que formaban el cortejo dejaron en el camino, por un descuido, un dedo del pie del Maestro. Durante la noche, uno de ellos tuvo un sueño en el que un anciano le reprochaba su negligencia. Volvió atrás, recuperó el dedo y lo enterró devotamente con el resto del cuerpo5.

En una fecha tan reciente como comienzos del siglo XX, se seguían atribuyendo poderes mágicos a Maimónides. En 1935, cuando el rey Fuad I de Egipto enfermó gravemente, los leales habitantes del barrio judío de El Cairo pidieron prestadas algunas ropas del rey y las llevaron a la sala de oración de la sinagoga de Maimónides, donde permanecieron durante una semana, al cabo de la cual, se dice, «la salud del rey mejoró milagrosamente»6.

Si el retrato espiritual del famoso erudito difiere a veces de los hechos históricamente probados, el aspecto físico de Maimónides es igualmente esquivo, como corresponde a una figura casi legendaria. La única imagen más o menos fiable que tenemos de él es la reproducción de un medallón que figura en una enciclopedia del siglo XVIII, compuesta de muchos volúmenes, sobre antigüedades, el Thesaurus AntiquitatumSacrarum (1744-1769), impreso por Blasius Ugolinus en Venecia. El retrato representa a un hombre con barba y turbante y con una medalla anacrónica colgando del cuello. Sea o no un auténtico retrato de Maimónides, fue copiado muchas veces y es el que aparece hoy en la mayoría de los libros publicados sobre Rambam7.

Moshe ben Maimon, o simplemente Maimónides, que es el nombre por el que le conocemos hoy, nació en Córdoba, en el corazón de Al Ándalus, el territorio de la España árabe que los judíos llamaban Sefarad, la víspera de Passover, el 30 de marzo de 1138 (año 4898 del calendario judío), se dice que a la 1:00 de la tarde8. Durante toda su vida, Maimónides consideró Sefarad su hogar espiritual y se refirió a menudo a sus raíces sefardíes. El Sefarad medieval fue la cuna de grandes poetas judíos como Solomon ibn Gabirol y Judah ha-Levi y de estudiosos tales como Avraham ben Meir ibn Ezra, y en tiempos de Maimónides aún conservaba gran parte de la gloria del pasado. Maimónides pasó los primeros trece años

Mapa de las tierras de Europa y el Mediterráneo hacia 1190.De William R. Shepherd, The Historical Atlas (1926), Perry-Castañeda Library Map Collection, Bibliotecas de la Universidad de Texas.(Fotografía: Perry-Castañeda Library Map Collection, University of Texas Libraries)

de su vida en Córdoba antes de verse obligado a acompañar a su familia en un largo y errático exilio que le llevó primero a otros lugares de España y luego al norte de África y Palestina. Finalmente, en 1165, Maimónides se instaló en Egipto, en el lugar que nueve años después se convertiría en El Cairo de Saladino, donde murió, llorado universalmente, en 1204. Éstos son los hechos puramente cronológicos.

Los árabes habían llegado a la Península Ibérica en el año 710. Los primeros que llegaron a la Península pertenecían a tribus árabes y bereberes del norte de África; pronto se unieron a ellos tropas procedentes de Siria que apoyaban a la dinastía Omeya. Los omeyas tomaron con mano firme esta nueva provincia situada en el extremo occidental de Europa y la gobernaron durante casi trescientos años. Unos dos siglos después del primer asentamiento, en el año 912, el joven emir Abderramán III ascendió al trono omeya y diez años más tarde adoptó el título de califa, poniendo lo que hasta entonces había sido el emirato de Córdoba en pie de igualdad con el califato abasí de Bagdad y el califato chií de Túnez. Así comenzó lo que se conoce como la Edad Dorada de Al Ándalus, un florecimiento sin precedentes de las artes, las letras, el comercio y el poder político.

Durante el gobierno de los omeyas, los judíos de Sefarad disfrutaron de una prosperidad inesperada, tanto comercial como cultural, y de cierto grado de libertad intelectual y religiosa. Anteriormente, bajo el dominio de los gobernantes visigodos católicos, habían sido relegados en España a la más baja categoría social, pero los omeyas decretaron que los judíos, como «Gentes del Libro», pertenecían a la categoría de dhimmi, o «protegidos», un estatus que se concedía a veces a los no musulmanes que vivían en un país musulmán. El Corán (29: 46) afirma que «[Los creyentes] solo discuten de la mejor manera posible con las Gentes del Libro, excepto con aquellos que actúan injustamente. Decid: “Creemos en lo que nos fue revelado y en lo que os fue revelado a vosotros; nuestro Dios y vuestro Dios son uno [y el mismo]; estamos sometidos a Él”». Los judíos podían participar, por lo tanto, en la vida civil de la comunidad y, sobre todo, tenían garantizadas sus prácticas religiosas. Adquirieron rápidamente una buena reputación como administradores y médicos, y también como comerciantes especializados en perfumes, pieles y esclavos.

Desde el siglo VIII el comercio judío había representado un importante papel en cuanto a la trata de esclavos en Europa y el Mediterráneo, una actividad que floreció durante el reinado de Abderramán. En tiempos de Maimónides, solo en Córdoba había más de trece mil esclavos, de los cuales una cuarta parte trabajaba en el palacio real de Medina Azahara9. En su madurez Maimónides instaba a la compasión en el trato con los esclavos: «Todos los mandamientos que hemos enumerado en las Leyes relativas a los esclavos están imbuidos de piedad y benevolencia hacia los débiles», escribió, advirtiendo de que un esclavo que huye de un amo cruel no debe ser devuelto a éste; más aún: «Ni siquiera es suficiente proteger a aquel que busca tu protección, porque tienes otra obligación con respecto a él: tienes que considerar sus intereses, ser benevolente con él y no herir su corazón con tus palabras»10.

Los judíos, obligados a ser emprendedores, comenzaron a prosperar en la nueva sociedad, en la cual se iban integrando gradualmente, desarrollando a la vez una cultura judeo-árabe propia. «En muchos aspectos —afirma la estudiosa María Rosa Menocal— el florecimiento de la cultura judía tuvo lugar en conjunción con el apogeo de la cultura árabe, particularmente de la secular. En gran medida, los dos apogeos culturales se debieron al mismo liberalismo y a la misma tolerancia, y, finalmente, ambos serían destruidos por la misma intolerancia.» Para nosotros, que vemos actualmente un resurgir de la islamofobia y el antisemitismo, esta última observación reviste una importancia esencial11.

En el siglo X, Córdoba se había convertido, según la erudita sajona del siglo X Hroswitha, en «el ornamento del mundo»12. Las murallas de la ciudad, construidas sobre los restos de la antigua muralla romana, tenían trece puertas y ciento treinta y dos torres. Había mil seiscientas mezquitas, novecientos baños públicos, ochenta mil tiendas, más de sesenta mil mansiones para la nobleza y los mandos militares y cerca de un cuarto de millón de viviendas para el resto de la población13.

La administración de la ciudad mejoraba los sistemas de gobierno persa, bizantino y abasida. Sostenía su poder la que entonces era la mayor flota del mundo, unida a un poderoso ejército. Varios talleres de las cercanías de Córdoba dedicados a fabricar armas producían, entre otras, mil arcos y veinte mil flechas al mes. El gobierno central de la ciudad estaba unido a las provincias por una red de caminos bien vigilados y un servicio postal eficiente que utilizaba palomas mensajeras14. Al Ándalus producía e importaba lo que el poeta Peter Cole llama «casi un alfabeto de frutos: albaricoques, alcachofas, apios, arroz, azafrán, azúcar, berenjenas, caña de azúcar, espinacas, granadas, higos, limones, melocotones, naranjas, plátanos, trigo candeal y sandías»15.

Con una población de quizá medio millón de habitantes, Córdoba superaba a Constantinopla como la ciudad mayor y más próspera de Europa, convertida, al mismo tiempo, en uno de los principales centros intelectuales, a la altura de Bagdad y Toledo. Musulmanes y no musulmanes acudían a la ciudad para estudiar en sus famosas bibliotecas y universidades, llevando después a sus países de nacimiento los conocimientos que habían adquirido en ella. A mediados del siglo X, durante el reinado de Alhakén II, la biblioteca central de Córdoba albergaba más de cuatrocientos mil libros, y otras bibliotecas públicas y privadas más pequeñas contenían tesoros de valor incalculable. Dos siglos después, la situación seguía siendo la misma. El mercado del libro daba trabajo a más de setenta copistas solo del Corán, muchos de los cuales eran mujeres que trabajaban también como bibliotecarias, maestras, médicas y abogadas16.

Gran parte del mercado del libro estaba en manos de judíos. Moshe ibn Ezra, un célebre poeta de Granada, observó que la habilidad de los judíos de Córdoba para aprender la lengua y las costumbres árabes era casi milagrosa: «Llegaron a ser excelentes estudiosos en cuanto a sus distintas disciplinas científicas. Pero la imitación llegó a ser casi perfecta en el arte de la poesía, porque asimilaron sus métodos y fueron sensibles a sus maravillas»17. La poesía judeo-árabe sentó las bases para el desarrollo de la poesía española y portuguesa que florecería siglos después. Las cadencias y los temas de la poesía de Al Ándalus aún resuenan en la poesía actual española.

Los miembros de la cada vez más reducida comunidad cristiana, conocidos como «mozárabes», adoptaron también algunos elementos de la cultura árabe dominante mientras intentaban permanecer discretamente fieles a su religión. Pero pronto se dieron cuenta de que era imposible mantener esa situación y se enfrentaron a dos opciones igualmente dolorosas: convertirse al islam o partir al exilio.