4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

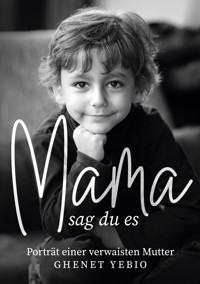

Ghenet Yebio blickt in diesem Buch auf ihre und die Geschichte ihres Sohns, David. Sie erzählt auf der einen Seite von ihrer Flucht, von Missbrauch, Demütigung, Ablehnung und erniedrigtem Selbstwert und auf der anderen Seite von der verzweifelten Suche ihres Sohns nach väterlicher Liebe und Anerkennung, von Enttäuschungen, Zurückweisungen, seinem Abrutschen in die Kriminalität, dem Versagen des Systems und seinem Freitod. Auf dem Tiefpunkt ihres Lebens als verwaiste Mutter erhebt Ghenet sich mutig zu ihrer neuen Lebenssinnaufgabe und führt den Auftrag ihres Sohnes aus: Mama, sag du es. Dr. Heike Jacobsen vereint in sich einen künstlerischen, wissenschaftlichen, sozialen und spirituellen Ausbildungs- und Erfahrungsschatz. Mit ihren charakteristischen biografischen Unternehmer-Website-Porträts und Porträtbüchern setzt sie im deutschsprachigen Raum Menschen und ihr Lebens-werk exklusiv, individuell und emotional ansprechend ins rechte Licht, bringt ihr Wesen zum Ausdruck und sorgt so für Ansehen, Bedeutung und Würdigung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Es sind leise Erzählungen von verregneten Nachmittagen, von schwarzen Nächten. Aber diese Geschichten beschützen uns vor der Einsamkeit, den Verletzungen und der Kälte. Und am Ende sind sie das Einzige, was uns wirklich gehört.

(Ferdinand von Schirach)

„Das ist meine Geschichte, meine Wahrnehmung, meine Wahrheit. Ich nehme sie für mich in Anspruch. Niemand untergräbt mehr meine Empfindungen und meine freie Meinung.“ (Ghenet Yebio)

Inhaltsverzeichnis

Vorspann

Kapitel I

Kapitel II

Kapitel III

Nachrufe

Bilder

Vorspann

„Jetzt haben Sie mich überrascht“, sagt Ghenet Yebio, als ich sie spontan anrufe. Ich höre das Rascheln von trockenem Laub, das beiseite geharkt wird, danach leises Wasserplätschern. „Mein Sohn ist leider nicht mehr unter uns. Das Projekt soll auch für ihn sein“, hatte sie mir geschrieben. „Ja, ich stehe gerade an seinem Grab“, bestätigt sie. „Lange konnte ich mich gar nicht überwinden, hierher zu kommen. Jetzt geht es allmählich, und ich räume auf, gieße die Pflanzen und mache alles schön für ihn.“

Sie will nicht länger schweigen, sondern ihre gemeinsame Geschichte erzählen, sich erinnern, ihre Sicht auf das Geschehene mitteilen, will nachvollziehen, was mit ihm geschah und wie ihm zumute war. Sie will ihm, der ohne Abschied ging, eine Stimme geben.

I.

An einem regnerischen Tag Mitte November mache ich mich auf den Weg zu ihr. Es ist kalt geworden, die Bäume haben ihre Blätter abgeworfen, Zeit, nach innen zu gehen, Zeit für Besinnung. Ghenet Yebio sieht erschöpft aus, lacht über ihre Müdigkeit hinweg und serviert heißen Tee mit Kardamom, Zimt und Nelken, ein Rezept aus ihrer Heimat Eritrea.

„Ich werde am 5. März 45 Jahre alt und bin mit meinen Eltern vor knapp 40 Jahren während des Unabhängigkeitskriegs gegen Äthiopien nach Deutschland geflüchtet. Mit der Zeit hab‘ ich erst realisiert, dass ich davon als kleines Mädchen doch mehr mitbekommen habe, als mir lange bewusst war, traumatisiert war ich nicht“, beginnt sie zu erzählen. „Ursprünglich waren wir neun Geschwister, drei sind verstorben. Der Erstgeborene, Techlai, ist im Krieg gefallen, eine große Schwester, Helen, habe ich auch nie kennen gelernt. Sie ist nur zwei Jahre alt geworden. Und meinen Bruder, David, der zwei Jahre älter als ich war, mussten wir 1983 auf der Flucht im Sudan beerdigen. Sechs sind wir noch: Unsere inzwischen älteste Schwester, Lemlem, lebt in Dallas. Sie ist vorausgegangen, hat in Saudi-Arabien in einem Haushalt Geld verdient und damit unsere Flucht in Etappen finanziert. Eigentlich sollten wir ihr in die USA folgen, aber meine Mutter wollte in der Nähe ihrer Geschwister sein, die in Deutschland gelandet waren. Wir sind vom Sudan aus nach Frankreich und Deutschland und hier vom Auffanglager in Karlsruhe nach Tübingen gekommen. Dort hatten wir ganz tolle Menschen, die uns geholfen haben, 1984 eine Wohnung in Metzingen zu finden. Ich weiß noch, dass wir für den deutschen Winter völlig falsch gekleidet waren und ich mit der Kälte nicht zurechtkam. Wir fünf Geschwister leben ganz nah zusammen: Gerry, Mehari, Dana, Joe und ich haben eine sehr innige Verbindung zueinander, und unsere Schwester in den USA fehlt uns natürlich immer. Aber es ist schwerer für sie, wir haben unsere Gemeinschaft, sie ist allein.“

Ghenet hat Eritrea – „ein wunderschönes, aber sehr armes Land“ – mehrfach besucht, zuletzt vor einem Jahr. Ihre Eltern sind nach Beendigung des Kriegs in ihre Heimat zurückgegangen, den jüngsten Bruder ließen sie als 15-Jährigen bei Ghenet in Deutschland. „Er war unser Küken, ich war noch Single, dann hab‘ ich ihn zu mir genommen, bis er mit 18 Jahren ausgezogen ist. Jetzt haben wir alle längst Familie gegründet, es gibt sehr viele Cousins, Cousinen, Nichten und Neffen, also einen ganzen Schlag Familie hier.“

„Worum soll es in dem Buch gehen?“, frage ich.

Ghenet überlegt, zögert, bevor sie gefasst antwortet. „Ich halte mich nicht für so wichtig, dass mir diese Idee für mich persönlich gekommen wäre. Ich öffne hier mein Inneres, mache mich angreifbar, zeige aber auch meine Verletzlichkeit. Mir wurde vor fünf Monaten, als mein Sohn gegangen ist, schlagartig von einer Minute zur anderen bewusst, dass ich nichts mehr auf morgen verschieben werde, da das Morgen unbestimmt und ungewiss ist. Mein Leben zu hinterfragen, Dinge aufzuarbeiten, das stand auf der Liste, aber ich dachte ich habe Zeit, genug Zeit. Am 25.5.2023 um 20 Uhr 29 war ich noch Mutter von zwei wundervollen Kindern, seit 20 Uhr 30 bin ich eine verwaiste Mutter. Mein Wunsch ist es, dass dieses Buch Frauen, Männer, Jugendliche, Sozialarbeiter, Psychologen, ja vielleicht sogar Staatsanwälte lesen. Menschen, die das Gefühl haben, in genau der gleichen oder einer ähnlichen Situation zu sein, will ich Mut geben und Hoffnung machen, keine Angst zu verspüren, die Dinge beim Namen zu nennen. Tabu-Themen wie seelische Schmerzen, Kriminalität, Suizid sollten in unserer Gesellschaft ansprechbar sein. Sollte dieses Buch auch nur einen Menschen erreichen, der sich gesehen und verstanden fühlt und nach der Lektüre sein Schweigen bricht, so hat sich die Mühe gelohnt. Für mich persönlich ist es Aufarbeitung, ein Stück Loslassen, Frieden finden mit der Entscheidung, die mein Sohn getroffen hat, um Verzeihung bitten, dass ich als Mutter nicht die Stärke aufgebracht habe, ihn zu schützen. Das Gefühl, als Betroffene allein oder versteckt agieren zu müssen, hindert uns daran, einander die Hand zu reichen. Hinter jeder Geschichte gibt es Angehörige. Ein prägender Satz von mir, den ich meinem Sohn einen Tag vor seinem Tod geschrieben habe, war:, Schatz, wir reden morgen darüber‘. Leider war das nicht mehr möglich. Dieser Satz bleibt hängen“, bedauert sie. „Man hält im Leben viel von den Kindern fern, verschweigt einiges zu ihrem Schutz. Umso größer war der Schock für meine 11-jährige Tochter, für die das alles unbegreiflich ist und die mir jetzt viele Fragen über ihren fünf Jahre älteren Bruder stellt. Ich will nicht, dass sie ihn so in Erinnerung behält, wie sie ihn in den letzten zwei, drei Jahren erlebt hat, in denen er sehr viele Probleme durchgemacht hat. Ich will sie daran erinnern, was sie mit ihrem Bruder früher so verbunden hat, woran sie sich womöglich nicht erinnern kann. Zoe soll meine und seine Geschichte erfahren, wenn sie sie später hier nachlesen kann. Für mich ist es wichtig, uns Gehör zu verschaffen und ihr Antworten zu geben.“

Als Ghenet 18 Jahre alt war, besuchte sie alleine ihren Vater in der Heimat, schaute sich das Land und die Kultur an, führte aufrichtige Gespräche mit ihrem Vater und vermochte die in der Wohlstandsblase Deutschland entstandenen Schuldzuweisungen an ihre Eltern durch ein inniges Verständnis für ihre Lebensumstände abzulegen: „Sie waren einfach nur Eltern, die sechs Kinder auf der Flucht aus dem Land bringen mussten. Und dass ihr Erziehungsstil vielleicht nicht perfekt war, möchte ich mir nicht zu kritisieren anmaßen. Wenn sie nicht den Grundstein gelegt hätten, wäre ich nicht da, wo ich heute bin“, ist sie überzeugt.

Letztes Jahr verstarb ihr Vater mit 86 Jahren. Die Geschwister geben der Mutter in ihrer Heimat, in der Nähe seines Grabes, die nötige Ruhe im Trauerjahr, in das auch noch der Tod ihres Enkels fiel. „Bei uns wird Trauer innerhalb der Familie und in unserer Kultur nicht als Schicksal des Einzelnen gesehen, sondern wir stehen das zusammen durch. Es ist immer jemand da, der sich um dich kümmert, du wirst nicht alleingelassen“, erklärt sie und schenkt Tee nach. „Da möchte ich sie hier jetzt nicht noch tiefer hineinziehen.“

An ihre Schulzeit hat Ghenet nur gute Erinnerungen. „Außer uns gab es hier nur eine weitere Familie aus Eritrea, wir waren natürlich die Exoten in der Klasse. Zum Glück haben wir Kinder sehr schnell Hochdeutsch gelernt. Ich hatte sehr unterstützende, aufmerksame Lehrer und habe immer noch Freunde aus der Grundschulzeit. Dass ich trotzdem keine gute Schülerin war, konnte ich mir erst erklären, als ich mit 23 Jahren herausfand, dass ich eine Lese-Rechtschreib-Schwäche habe. Meine Eltern beherrschten die Sprache nicht und kannten sich mit dem System nicht aus, ihnen ging es darum, uns zu versorgen, individuelle Förderung war da nicht möglich“, weiß sie.

Mit 13 Jahren zog Ghenet aus der elterlichen Wohnung aus, um den sexuellen Übergriffen eines Täters im sozialen Umfeld zu entgehen, denen sie seit ihrem neunten Lebensjahr ausgesetzt war. „Ich habe sofort verstanden, dass das nicht richtig war, und hatte das Gefühl, neben mir zu stehen und alles, was passiert ist, als Zuschauer zu beobachten, um nichts zu spüren. Aber ich habe mich geschämt, gedemütigt gefühlt und Selbstwertgefühl verloren und konnte mich meinen Eltern oder Geschwistern damals nicht anvertrauen. Als dieser besagte Täter wieder einmal vor Weihnachten seinen Besuch ankündigte, wusste ich, dass ich das nicht länger ertragen konnte“, erinnert sie sich. „Ich habe abends die Balkontür geöffnet, bin aus dem ersten Stock gesprungen und zu einer Nachbarin gegangen. Am nächsten Morgen habe ich bei einer Anlaufstelle des Jugendamts bei uns im Ort erklärt, dass ich nicht mehr nach Hause kann, aber den Grund noch nicht nennen möchte. Ich wollte nicht darüber reden und therapiert werden, sondern einfach nur meine Ruhe.“

Ghenet fand verständnisvolle Helfer und wurde in einer Wohngruppe in Tübingen untergebracht. Ihre Familie verstand die Welt nicht mehr, als ihre Tochter mit einer Mitarbeiterin des Jugendamts auftauchte und um die schriftliche Einwilligung zum Auszug bat. „Gott sei Dank hat meine Mutter zugestimmt. Sie hat wohl gehofft, dass ich mich bald wieder beruhigen würde“, meint sie. „Ich habe mich gefühlt, als hätte ich meine Familie verraten, der ich nicht erklären konnte, was in mir vorging. Dieser Mensch gab mir die Schuld an der Situation, da ich als Neunjährige für ihn zu attraktiv war – eine Aussage, die bei mir bewirkte, dass ich in meiner Jugend um jeden Preis meine weibliche Seite verstecken wollte und weder Kleider noch Röcke trug. Mein Vater zog mich immer liebevoll als, mein Mädchen mit dem Schlabberpulli und dem Benehmen eines Jungen‘ auf. Nach ungefähr zwei Jahren ging dann mein Bruder auf mich zu und ermöglichte mir so den Weg zurück zu meiner Familie. Langsam näherten wir uns wieder an, bis ich meinen Geschwistern erst im Jahr 2000 erzählen konnte, was los war. Meinen Eltern konnte ich es nie sagen. Als ich mit 18 meinen Vater besucht habe, konnte ich ihm wenigstens deutlich machen, dass mein Auszug nicht seine Schuld war, sondern ich damals mit mir nicht zurechtgekommen bin. Ich habe die Schuld auf mich genommen. Dieses Verhalten sollte später mein Leben prägen.“

Ghenet machte in Tübingen ihren Hauptschulabschluss und zog mit 17 Jahren in ein betreutes Wohnen nach Metzingen zurück. „Was Menschen anbelangt, habe ich in meinem Leben unglaublich viel Glück. Ich bekam eine Betreuerin, mit der ich bis heute ein inniges Vertrauensverhältnis habe. Sie hat mit mir die Traumata der Kindheit und das Thema Sexualität und Missbrauch so behutsam aufgearbeitet, dass ich mit dem Thema abschließen und meinen Frieden machen konnte. Ich war stolz auf mich, damit fertig zu sein“, erinnert sie sich dankbar. Ihrer ersten großen Liebe erzählte die 18-Jährige nichts von dem Missbrauch, wollte das Thema nicht zu einer Macht, die ihr Leben weiterhin beeinträchtigen konnte, werden lassen. Ghenet hatte gelernt, selbstbestimmt eigene Grenzen zu wahren.

„Wie schön, das Thema Sexualität hätte auch ihr ganzes Leben lang problematisch und belastend sein können“, werfe ich ein.

„Das kommt leider später. Das hat mich noch eingeholt“, sagt sie.

In Metzingen wollte Ghenet ihre mittlere Reife in einer Hauswirtschaftsschule nachholen, versuchte sich in einer Ausbildung als Apothekenhelferin, scheiterte aber immer wieder am Schriftlichen. „Danach wollte ich in die Hotelbranche und habe dort meine Liebe zur Gastronomie und zum Umgang mit Kunden entdeckt“, sagt sie. „Aber ich brauchte regelmäßige Arbeitszeiten und fand schließlich eine Stelle in einer Federnfabrik, danach in einem Modegeschäft.“

Ghenet gewann Boden unter den Füßen, hatte ihre Wohnung, verdiente eigenes Geld, machte den Führerschein und besuchte am Wochenende die Familie.

„Der Kontakt zu Menschen fehlte mir auf Dauer, und 1999 fand ich in Reutlingen eine Stelle in einem neu eröffneten Café mit ganz großartigen Arbeitszeiten und sehr netten Arbeitgebern. Ich bin dann eine lange Zeit in der Gastronomie geblieben.“ Innerlich nagte an ihr dennoch das Gefühl eines Bildungsdefizits. „Damals habe ich bemerkt, dass ich sehr viele Rechtschreibfehler mache und das Thema Schule neu anpacken musste. Ich wusste nur nicht, wie“, räumt sie ein. Ihr damaliger Freund Engin arbeitete in einer Videothek, in die Ghenet miteinstieg. „Ich habe den Job geliebt. Engin war offen, unglaublich gebildet und belesen. Mit ihm habe ich meine erste längere Beziehung geführt. Sie zeichnete sich aus durch Humor, Leichtigkeit, Respekt, Umgang auf Augenhöhe und gemeinsame Werte. Er wies mich darauf hin, dass ich wohl eine Lese-Rechtschreib-Schwäche habe. Leider hat er sich mit der Übernahme der Videothek verkalkuliert und aufgegeben. Der Laden war aber noch nicht abbezahlt. Ich hatte damals einen tollen väterlichen Mentor an meiner Seite, mit dem ich bis zu seinem Tod gut befreundet war. Er riet mir dazu, die Videothek zu übernehmen, brachte mir Buchhaltung bei und nahm mich vom ersten Tag an die Hand.“ Die Begeisterung steht ihr ins Gesicht geschrieben.

Ghenet genoss ihre Selbstständigkeit, Engin arbeitete noch einige Jahre mit, bis sich das Paar in Freundschaft trennte. „Leider starb er mit 38 Jahren an den Folgen einer unentdeckt gebliebenen Herzmuskelentzündung. Ich habe bis heute zu seiner Mutter Kontakt“, sagt sie. „Ich habe ganz wertvolle und wunderbare Menschen um mich herum. Zwei Menschen, die mir sehr nahe waren, starben viel zu früh. Doch das frühe Gehen, Schmerz, Trauer, Verzweiflung, Wut, Ängste sollten in meinem Leben noch eine andere Dimension erreichen.“

Ghenet Yebios geselliges Wesen, ihre herzliche Offenheit im Kontakt hat ihr im Leben immer wieder Menschen an die Seite gestellt, denen sie Hilfe, Unterstützung, Arbeit und lebenslange Freundschaft verdankt und ebenso zurückgibt – eine Stärke, die für sie weitaus mehr wiegt als das Vorlegen guter Zeugnisse oder das fehlerfreie Verfassen von Bewerbungsbriefen.

„Die Videothek habe ich bis zum bitteren Schluss weitergeführt, bin dann aber, als die Streamingdienste aufkamen, zu spät ausgestiegen. Wir haben noch versucht, uns zu einem Verbund zusammenzuschließen und die Kunden per Videotaxi zu beliefern, ich musste aber im Mai 2006 notverkaufen und mit 21000 Euro Schulden im Rücken schließen – für mich die Hölle, ich musste sogar die Hilfe einer Schuldnerberatung in Anspruch nehmen“, gesteht sie.