22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

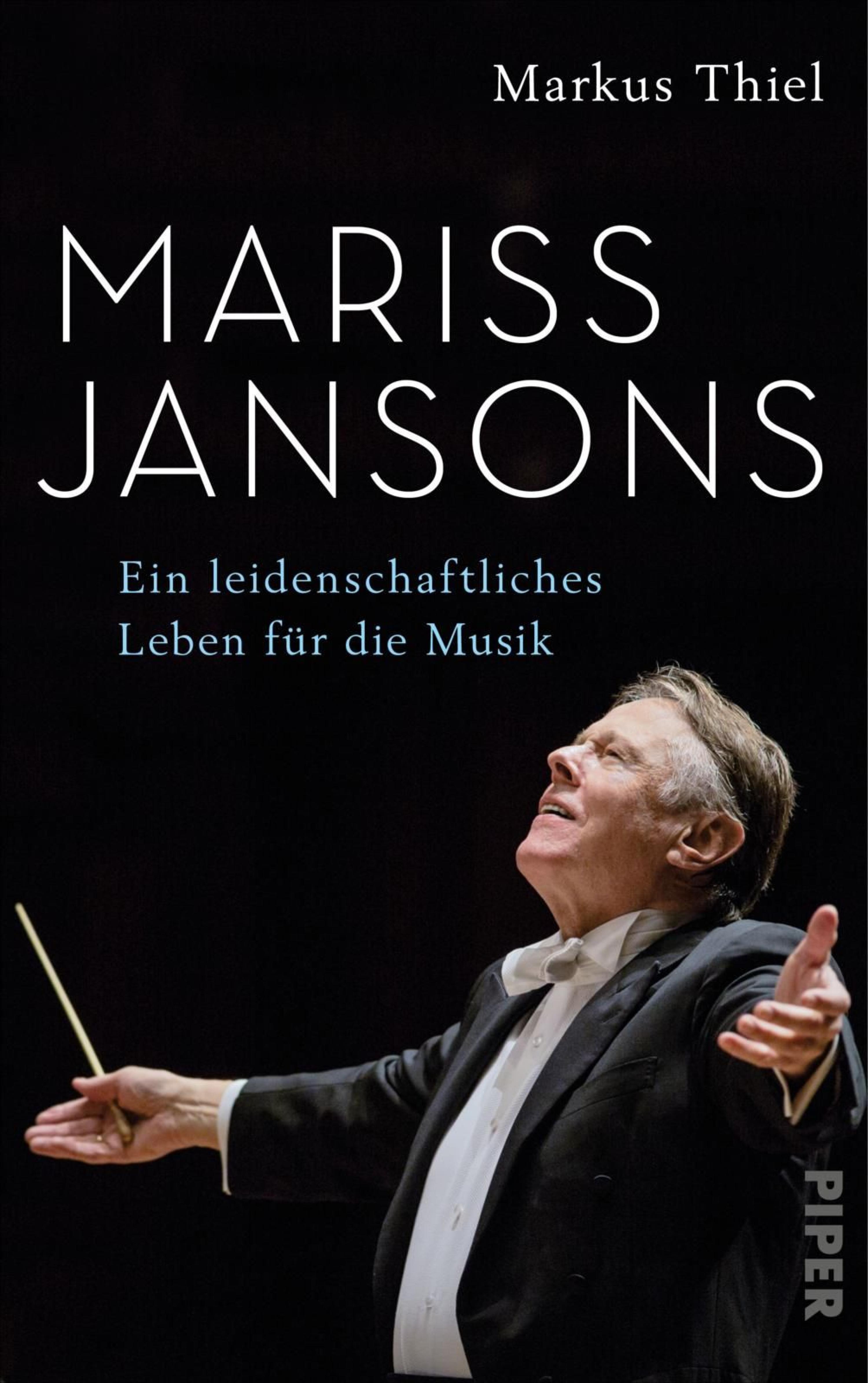

Er war ein Stardirigent. Dennoch kein abgehobener Maestro, sondern ein Kollege auf Augenhöhe. Ein Workaholic, kompromisslos in seiner Liebe zur Musik, mit enorm hohen Ansprüchen an sich selbst, immer mit größter Genauigkeit und Emotionalität bei der Sache. Mariss Jansons verzehrte sich buchstäblich für seine Arbeit. All das machte ihn zum von allen respektierten und geliebten Künstler. Markus Thiel hat bis zu Jansons Tod am 1.12.2019 viele Gespräche mit ihm geführt und legt mit dieser Biografie ein aktuelles und lebendiges Porträt des überragenden Dirigenten vor. Dabei bringt er uns Jansons nicht nur als Musiker, Kulturpolitiker und Interpret nahe, sondern vor allem auch als Mensch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Inhalt

Cover & Impressum

Vorwort

Eine zweite Geburt

Vaterfiguren

Erste Schritte zum Pult

Abnabelung von der Sowjetunion

In wilder Ehe mit Oslo

Durchstarten mit Tschaikowsky

Russische Verlockungen, internationale Triumphe

Britische und Wiener Seitensprünge

Der Herzinfarkt als Lebenszäsur

Abschied im Zorn

Gewöhnung an Pittsburgh

Konfrontationen und Sirenenrufe

Ein US-Orchester im Wandel

Münchner Auf- und Umbrüche

Ritterschlag im Concertgebouw

Etwas Würze für das Münchner Konzertleben

Amsterdamer Anfänge

Eine neue Saalschlacht

Rückkehr zur Oper

Mit den Münchnern um die Welt

Interpretation und Offenheit

Persönliche Favoriten

Die Wiener Neujahrskonzerte

Münchner Alltagsstress und Absagen

Amsterdamer Lehrmeister unter Termindruck

Das Münchner Konzerthaus – Ein Lebensprojekt

Amsterdamer Finale

Berliner Versuchungen

Stippvisiten und Modernes

Festspiel-Oper und Schubert-Überraschungen

Verhängnisvoller Tschaikowsky

Die letzten Auftritte

Coda

Danksagung

Anhang

Kurzvita

Diskografie

Literatur

Film

Bildteil

Bildnachweis

Erste Schritte zum Pult

Gut 600 Kilometer liegen zwischen Riga und Leningrad, das heute wieder St. Petersburg heißt. Damals lässt sich die Strecke in einer Tagesreise bewältigen. Mariss Jansons hat allerdings Mitte der Fünfzigerjahre das Gefühl, er werde nie in der Stadt an der Newa ankommen. In Leningrad erlebt er seinen ersten großen Kulturclash. Und daran ist nicht nur die anfangs unverständliche Sprache schuld. Auch vermeintlich kleine Dinge sind ihm fremd. Dem Kind wurde in Riga beigebracht, sich ständig zu verbeugen. Aus Dankbarkeit, aus Freundlichkeit, im täglichen Umgang. Eine zurückhaltende Höflichkeit ist Familienpraxis. Doch in der Sowjetunion, so muss der Teenager nun erfahren, gibt es Wichtigeres. Nicht selten ist der Umgang ruppiger.

»Ich war ein Knabe, der nicht anders sein wollte und der auch nicht zeigen wollte, dass er von Lettland anderes gewöhnt war.« Seine Devise heißt in den ersten Jahren: Nur nicht auffallen. Nur niemandem zeigen, dass man nicht allein aus einem fremden Land, sondern auch noch aus einer privilegierten Schicht stammt. Der Vater bringt Geschenke mit nach Hause, auch hochwertige Kleidung – Mariss weigert sich, diese in der Schule zu tragen. Ohnehin vermeidet er es, seinen Mitschülern vom Vater und dessen Beruf zu erzählen.

Schnell durchschaut der Heranwachsende die Gepflogenheiten und Traditionen des sowjetischen Systems. Wenn in der Arbeiterschicht der Sohn denselben Beruf wie der Vater ausübt, dann ist das nicht nur gesellschaftlich sanktioniert, es wird sogar gefördert. In den oberen Schichten verhält sich die Sache anders. Viele Kinder berühmter Eltern profitieren von ihrem familiären Status, kommen über Protektion und oft mit ungenügenden Voraussetzungen an ihre Positionen. Keinesfalls will sich Mariss hier etwas vorwerfen lassen. Arvīds Jansons ist einer der Ersten, die sich in Leningrad einen Mercedes leisten können. Das Auto ist schnell stadtbekannt, ebenso sein Besitzer. Als ihn der Vater zur Schule fährt, bittet Mariss, ihn ein paar Straßen vorher aussteigen zu lassen. Spontan, aus eigenem Willen sei dies geschehen, berichtete er. »Mich hat das nicht frustriert. Ich war sogar glücklich darüber, dass ich so gehandelt habe. Sonst hätte ich mich geschämt. Ich wollte einfach nicht zeigen, dass wir mehr besaßen als der Durchschnitt der Bevölkerung.«

Die Mitschüler nehmen den Neuen ohne Ressentiments auf. Vielleicht auch, weil sie merken, wie sehr Mariss Jansons unter der Situation leidet. In einem seiner ersten Russischdiktate zählt der Lehrer 49 Fehler. So kann es nicht weitergehen. Die Eltern engagieren eine Privatlehrerin, im Anschluss an den normalen Unterricht geht es noch vier, fünf Stunden lang weiter. Nach drei Monaten folgt ein neues Diktat, es sind nur noch zwölf Fehler.

Mariss Jansons kommt immer besser bei den Gleichaltrigen an. Man merkt, dass er aus einem anderen Land stammt, er strahlt etwas Exotisches aus. Er ist größer als die anderen Jungen. Weil er aber um keinen Preis Aufmerksamkeit erwecken will, geht er lieber krumm. Trotzdem fällt der Lette auf, die Mädchen finden ihn attraktiv. »Viele waren verliebt«, gab Mariss Jansons zu. Einerseits eine komfortable Situation, andererseits genau das, was ihm zuwider ist: Er kann nicht in der Masse untertauchen. »Einmal kam nach den Sommerferien ein anderer Junge in meine Klasse, der fast so groß war wie ich. Die Mädchen fanden ihn toll. Das hat mich irgendwie beruhigt.«

Die Aufholjagd in der Schule, die ihn so viel Mühen und Freizeit kostet, führt schließlich zum Ziel. Mariss Jansons schließt die Schule mit einer Silbermedaille ab.

Seine erste musikalische Ausbildung bekommt er auf einer »Spezialmusikschule«, die noch heute einen guten Ruf genießt. Wer im heutigen St. Petersburg dieses Gebäude betritt, den beschleicht der Gedanke, dass sich seit den Tagen des jungen Mariss hier nicht allzu viel getan haben kann. Holzteile lösen sich aus dem Parkett, die Wände sind von bräunlicher Patina überzogen. Ein Klavierflügel, dem ein Bein fehlt, wird von einem Stuhl gestützt. Und dennoch hallen in den Gängen die Etüden und ersten Interpretationsversuche der Nachwuchsmusiker wider. Es sind gewissermaßen die Nachnachnachfolger Mariss Jansons’.

Auf der Musikschule geschieht noch etwas anderes: Mariss Jansons verliebt sich. In der siebten Klasse begegnet er der Klavierstudentin Ira, 1966 heiraten die beiden. Die Ehe scheint zunächst glücklich, die gemeinsame Tochter Ilona wird 1967 geboren. Auch sie wird später eine musikalische Laufbahn einschlagen und als Korrepetitorin ans Mariinsky-Theater gehen. »Sie hatte keine Chance, etwas anderes zu werden als Musikerin«, sagte Jansons. Doch die Ehe mit Ira hält nicht lange, später, während seiner Zeit in Oslo, lassen sie sich scheiden. »Vielleicht war ich noch zu jung«, resümierte er rückblickend.

Doch zunächst, an der Musikschule in Leningrad, bleibt sein Ziel das dortige Konservatorium. 1957 schafft er die Aufnahmeprüfung. Jansons studiert Dirigieren, Klavier und Violine. Etwas anderes als den Beruf des Vaters kann er sich nun nicht mehr vorstellen. »Ich hatte sehr gut Geige gespielt, war sogar einer der Besten gewesen. Dann bin ich faul geworden. Und als ich in St. Petersburg Chordirigieren lernte, war alles klar – obwohl ich den Geigenunterricht fortgesetzt hatte. Das lag an meinem Vater, der sagte, dieses Instrument sei für einen Dirigenten sehr wichtig.« Alles andere neben und außerhalb der Musik kommt demgegenüber zu kurz. Jansons geht völlig in der Ausbildung auf. Was ihn damals störte und belastete, rechtfertigte er im Rückblick: »Ich hatte damals keine Freizeit. Aus heutiger Sicht war das das Richtige für mich. Ich lernte, arbeitsfähig zu sein und Verantwortung zu tragen.« Der Charakter eines Workaholic bildet sich immer mehr heraus.

Sein Dirigierlehrer wird Nikolai Rabinowitsch, einer der prägendsten Pädagogen seiner Zeit. Auf die Idee, gegen die Vätergeneration zu opponieren, wenigstens vorübergehend andere Lebensweisen oder Berufsziele auszuprobieren oder gar in Erwägung zu ziehen, kommt Jansons offenbar nie. »Ich sehe die Gefahr, dass man durch Opposition auch zum Dilettanten wird, ob menschlich oder wie in meinem Fall auch künstlerisch. Die eigene innere Welt ist noch nicht gefestigt genug. Ich hatte daher ein großes Vertrauen in meine Vorbilder und habe wie ein Soldat alles erfüllt. Kann sein, dass dies auch meine lettische Disziplin ist.«

Das Leningrader Konservatorium zeichnet sich nicht nur durch einen hoch angesehenen Lehrkörper aus, es befindet sich überdies im Gebäude des Opernhauses. Die kurzen Wege bieten einen immensen Vorteil, die Studenten können mit einem professionellen Chor, Sängern und dem Ballett arbeiten. Zweimal pro Woche dürfen die Dirigierschüler ans Pult des »richtigen« Orchesters. Zusätzlich leitet Jansons einen Chor. Doch langsam wird es eng für ihn. Als er an einem Wintervormittag bei 25 Grad unter null im Anschluss an eine Chorprobe und noch in tiefer Dunkelheit zu spät im Konservatorium erscheint, hat der Professor kein Verständnis mehr. Er könne nicht Dirigieren lernen und gleichzeitig einen Chor betreuen, bekommt Jansons zu hören. Er müsse sich schnellstmöglich entscheiden. Jansons bleibt beim Dirigieren.

Im Opernstudio werden die Klassiker mit Studenten und Profis einstudiert. Jansons erste Oper, bei der er am Pult stehen darf, ist Mozarts Le nozze di Figaro – auf Russisch, wie damals üblich. Es wird vor allem auf Emotionalität Wert gelegt. »Technik und Stil waren natürlich auch wichtig«, erinnerte er sich. »Aber es war anders als beispielsweise in Amerika: Dort steht die Technik während der Ausbildung an erster Stelle, während man sich in Europa nach wie vor auf Feinheiten der Klangkultur und des Stilgefühls konzentriert. In Russland konnte es vorkommen, dass ein Schüler ein Prüfungsstück emotional vollkommen verinnerlicht wiedergab – dann war es nicht so tragisch, wenn ihm als Pianist ein kleiner Fehler passierte. Ein falscher Ton wurde von den Professoren nicht überbewertet.«

Für Jansons ist das Konservatorium eine Insel in einer Welt, die zunehmend bedrohlicher wird. Das Sowjetreich, das Künstler – so sie keine Opposition riskieren – umhegt und aus Prestigegründen hätschelt, gerät ins Wanken. Im Frühjahr 1968 versucht die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei unter Alexander Dubček, im eigenen Land ein Liberalisierungs- und Demokratisierungsprogramm durchzusetzen. Dies nicht zuletzt, weil sich in der Bevölkerung Widerstand gegen das starre, menschenverachtende Herrschaftssystem regt. Doch der sogenannte »Prager Frühling« bleibt nur eine Episode, im August marschieren Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei ein.

In dieser aufgeheizten Stimmung darf Jansons als junger Kapellmeister im tschechischen Ostrava dirigieren. Hehre Kunst hin oder her: Der 25-Jährige gilt dort vielen als Vertreter des sowjetischen Kulturprogramms und wird dementsprechend verachtet. Einmal findet Jansons in seinem Steak einen Glassplitter. Die Proben laufen nicht gut, das tschechische Orchester kümmert sich kaum um die Anweisungen des Dirigenten. Doch dann begreifen die Mitglieder, wie sehr dieser junge Mann am Pult für die Musik brennt, besonders für ihre, für die tschechische. Das Eis ist gebrochen.

Ende der Leseprobe