22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ecowin

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

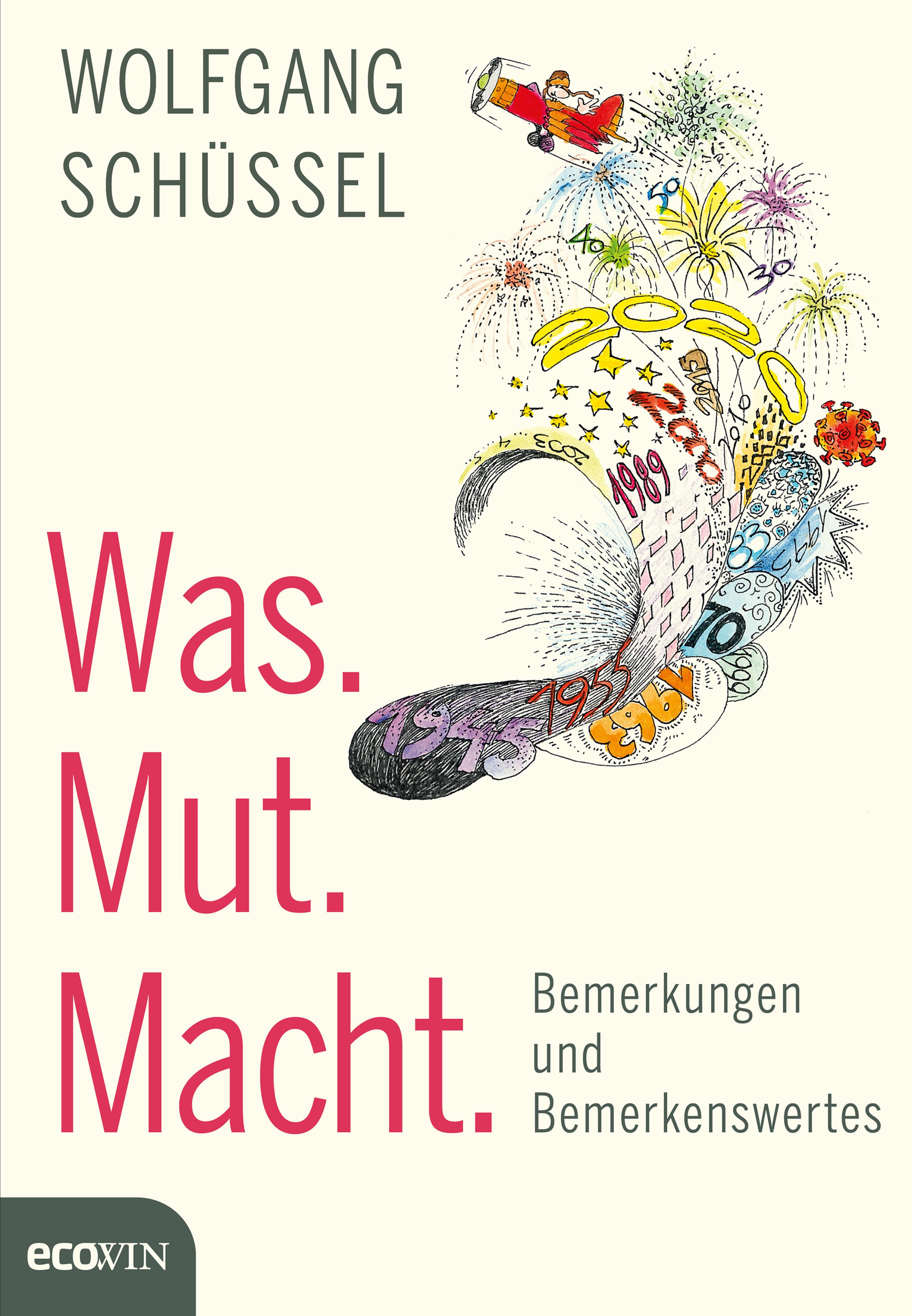

Wie hoffen? Inspirierende Anekdoten über berühmten Personen und große Ereignisse sowie Schilderungen von bewegenden Momenten Angesichts der weltpolitischen Lage und der allgegenwärtigen Berichte über Klimakrise, soziale Ungerechtigkeit und andere Probleme fällt es oft schwer, die Zuversicht zu bewahren. Aber ist es wirklich angebracht, den Mut zu verlieren? Gibt es in der Geschichte nicht genügend Beispiele dafür, dass trotz größter Widrigkeiten am Ende eine gesamtgesellschaftliche Verbesserung eingetreten ist? Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel hat zu seinem 80. Geburtstag ein Werk voller Optimismus verfasst. Er stellt darin berühmte Persönlichkeiten und Ereignisse vor, die ihn auf eine bessere Zukunft hoffen lassen. - Gründe für Zuversicht, Hoffnung und Glück: Was wir aus der Geschichte lernen können - Der Bundeskanzler a.D. erzählt über inspirierende Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft - Warum der Glaube an eine bessere Zukunft berechtigt ist: Beispiele aus der Zeitgeschichte - Kraft schöpfen und den Optimismus bewahren: Erzählungen, die Mut machen - Aus der Erfahrung eines Politikers: Ein Buch voller prägender Erinnerungen Ein zuversichtlicher Ausblick auf das, was kommt Anekdoten aus der Geschichte, gemischt mit persönlichen Aufzeichnungen: Wolfgang Schüssel zeigt, warum er davon überzeugt ist, dass die Zukunft Gutes für uns bereithält. Anlässlich seines runden Geburtstages gibt der Alt-Politiker Auskunft über seine Hoffnungsgründe, die von Erzählungen über Maria Theresia bis zu eigenen Erlebnissen am Großglockner reichen. Ein Buch über Politik, Kultur, die Zukunft der Gesellschaft und die vielen Bausteine aus der Geschichte, die uns lehren, auch in schwierigen Zeiten nicht den Mut zu verlieren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

mit zuversicht

Was wir von gestern für morgen lernen können

Wolfgang Schüssel

mit zuversicht

Was wir von gestern für morgen lernen können

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen. Sollten Sie dahingehend Versäumnisse feststellen, so bitten wir Sie, dies zu entschuldigen und uns die korrekten Nachweise für etwaige Nachauflagen mitzuteilen.

Zitat S. 174: »Die Heiligen der Vergeblichkeit«,

aus: Christine Busta, Wenn du das Wappen der Liebe malst.

© Otto Müller Verlag, 3. Auflage 1995

Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren beziehungsweise Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.

1. Auflage

© 2025 ecoWing Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – Wien, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:

Red Bull Media House GmbH

Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15

5071 Wals bei Salzburg, Österreich

Gesetzt aus der Minion Pro, DIN Next LT

Lektorat: Dr. Arnold Klaffenböck

Zeichnungen: © Wolfgang Schüssel

Covergestaltung: Isabel Neudhart-Haitzinger

Covermotiv: © Helge Kirchberger Photography

Autorenillustration: © Claudia Meitert/carolineseidler.com

Printed by Finidr, Czech Republic

ISBN: 978-3-7110-0343-0

eISBN: 978-3-7110-5367-1

inhalt

Zum Geleit

wie die zukunft meistern?

Zuversicht

Hoffen

Glück

Wann ist der richtige Zeitpunkt, über Frieden zu reden?

Zusammenrücken – Auseinandersetzen

Fragen über Fragen – Wo bleiben die Antworten?

Macht

Freiheit

mutiges österreich

Mein schönster Tag

Ist die österreichische Neutralität noch zeitgemäß?

Wie kam es zur Neutralität?

Blättern in den Protokollen des ÖVP-Nationalratsklubs ab 1945

Wien – UNO-City

Ein Hoch auf Maria Theresia – Erfolgsgeschichte Pockenimpfung

Wien-Wahl 21. Oktober 1973 – Schöne neue Unwelt

Wo Österreich spitze ist

Ist Integration zu schaffen?

Todeskuss Pensionsreform?

Sind die Koalitionsverhandlungen 2000 und 2025 vergleichbar?

Südtirol – vom Drama zum europäischen Wunder

3. Juli 1848: »Die Meinung ist die Königin der Welt« Schönbrunn

Der »Dritte Mann« wird 75

Schicksal der österreichischen Kriegsgefangenen

chancenreiches europa

Euro

Österreichisches Design für den Euro

Als die Sowjetunion still beerdigt wurde

9. Juni 2024: Europawahl

Irland und Österreich – Bertie Ahern

Hat Europa wirklich schon verloren?

Der Krieg ist zurück

Winterkrieg

Allein im Universum?

European Hockey League mit Putin

Neue Gefahren

Die Sprachlosigkeit Europas

Milan Kundera oder die Tragödie Mitteleuropas

optimismus in politik und gesellschaft

Ausschließeritis

Führung

Wie halten wir es mit dem »C«, dem Christentum, in der Politik?

Bürgerlich – ein Schimpfwort?

Gehen

Weg zur Knechtschaft

Ist unsere Demokratie schon verloren?

Kompromisse

Wie oft gehen wir unter?

Kissinger – A World Restored. Castlereagh, Metternich and the Restoration of Peace 1812–1822

Noch mehr Staat – weniger privat?

Erfolge und Gefährdungen der parlamentarischen Demokratie

Understanding China

Die Kraft Mitteleuropas

Petőfi

Globale Nachrichten, die zuversichtlich stimmen

Freihandel hat fertig

Bevormundung

Worte und Sprache – Was macht den Menschen aus?

mutmacher, vordenker, wegbegleiter

Viktor Frankl: … trotzdem Ja zum Leben sagen

Ein wahrer Freund

Im Jugendgefängnis

Ein böhmischer Fürst – Karel Schwarzenberg

Westbalkan-Gipfel 2003

Liechtenstein

Wolfgang Schäuble, »der fröhliche Sisyphos«

Jahrhundertmann Hans Tuppy

Melker Prozess

Viktor Matejka – unorthodoxer Kommunist

Konrad Adenauer – Gründer der Union

Schwarzenegger

Figl ist wieder in

Öster-Arm

Stephan Koren – Vater und Sohn

Karl Renner

Wer mich beeindruckt hat

Merkel

Wie viele Putins gibt es?

Alexej Nawalny

Lukoil

lebenskraft durch kunst

Sängerknaben

Jubiläumsjahr 2005

Mozarts Geige

Ein Grieche in Wien

Immer diese Hymnen …

Was uns Cartoons lehren können

Pongratz

Indianerkrimis von Tony Hillerman

dem leben sinn stiften

Liturgiereform und Jazzmessen

Glaube

6. April 2021: Hans Küng

Benedikt – Apostel des Abendlandes

Missbrauch der Religion

Pinchas Lapide

einsichten und erfahrungen

Der Mensch ist, wie er Fußball spielt

Altern

Oma und Opa werden …

Singen tut gut

Mein erster Wahlkreis

Die Macht der Rede

Ikonenschreiben

60 Jahre Maturareise – auf den Spuren Franz Josephs I. in Jerusalem

Eheglück

Was bleibt?

wege und ideen für die zukunft

Wie es um das Klima steht

Hochschulautonomie

Precision Farming – ein Blick in die Landwirtschaft von morgen

15. April 2023: RWE

Wird das Wasser knapp?

2125 – Was wird die Zukunft bringen?

Hat Liberalismus noch Zukunft?

Wo sind sie geblieben, die Typen und Charaktere?

Wie frei sind wir noch?

Ideenbörse

Epilog: Die Sternenfee

Danksagung

Zum Nachlesen

zum geleit

Mit Zuversicht – ein großes Wort, ein wichtiges Thema. Und zugleich eines, das mich mein ganzes Leben lang beschäftigt. Ich bin so alt wie die Republik – geboren in der Stunde null, 1945, als ein Drittel Wiens in Trümmern lag. Fast 400 000 Österreicher waren im Zweiten Weltkrieg gestorben. 1,4 Millionen Vertriebene kamen als Flüchtlinge in unser besetztes Land. Hunger und Not waren ständige Tischgäste. Meine alleinerziehende Mutter verdingte sich als Magd bei einem Bauern im Almtal, weil sie mich als Kleinkind sonst wohl nicht durchgebracht hätte. Aber ich habe nichts als gute Erinnerungen an meine glückliche Kindheit, weil ich voller Liebe und Fürsorge erzogen wurde.

Den Aufstieg Österreichs zu einem der wohlhabendsten Länder habe ich erst viel später erfasst. Meinen Lehrern bin ich aber sehr dankbar, weil sie in uns Schülern die Liebe zur Heimat, das Verständnis für Zusammenhänge und Geschichte(n), die Freude an Musik, Theater und bildender Kunst, die Fähigkeit zum selbstständigen Denken, die Bereitschaft zur Leistung und den Sinn für Gemeinschaft geweckt haben. Die Politik dieser Zeit war sicherlich auch nicht perfekt oder fehlerfrei; doch es gab eine größere Toleranz gegenüber Parteien und Regierung, weil der Weg letztlich stimmte und auch akzeptiert wurde: Währungsreform, Staatsvertrag unter den Bundeskanzlern Leopold Figl und Julius Raab, Reformen unter Bundeskanzler Josef Klaus und Bundeskanzler Bruno Kreisky, EU-Integration, Osterweiterung.

Es stellt sich die Frage, warum uns als Gesellschaft diese Zuversicht ein wenig (nur?) abhandengekommen ist. Mehrere Antworten sind für mich denkbar: Wir glaubten fest daran, dass – eigene Anstrengung vorausgesetzt – wir es einmal besser haben würden als unsere Eltern, gar unsere Großväter. Wir lernten mehr als sie, wussten mehr, konnten reisen, lernten Sprachen und Techniken, von denen sie nicht einmal träumen konnten. Werden unsere Kinder und Enkel dies auch so sehen können?

Vielleicht fürchten wir uns aber auch einfach zu viel. Wer etwas hat und besitzt, sorgt sich eher, es zu verlieren oder teilen zu müssen – was in Notzeiten aber selbstverständlich ist. Daraus wächst eine defensive, veränderungsfeindliche Haltung – eine Neigung, den Status quo, das Erreichte zu bewahren und ja nichts zu verändern. Dies ist aber eine ziemlich sichere Garantie, alles zu gefährden. Wie schon der alte Graf im Roman Der Leopard von Giuseppe Tomasi di Lampedusa seinem Sohn angesichts der Gefahren der Revolution auf den Weg mitgibt: »Du musst alles verändern, wenn du es bewahren willst«.

Es kann auch sein, dass sich der öffentliche Diskurs massiv gewandelt hat. Bei einer Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung prägte ein Diskutant das Wort von der »Medienmigräne, die vorrangig das Missliebige berichten möchte, nicht das Gelingende«. Auch die sozialen Medien mit ihren sich abkoppelnden Sonderblasen sind wohl nicht ganz unbeteiligt.

Ein halbes Jahrhundert Frieden hat jedes Gefühl für Bedrohungen abgestumpft. Schon die Nachfolgekriege im benachbarten Jugoslawien waren eine Warnung, die russischen Überfälle 2014 auf die Krim/den Donbass und im Februar 2022 sind Schockwellen, die uns tief verunsichern. Plötzlich ist ein europäischer Krieg eine realistische Gefahr.

Dennoch halte ich mit diesem Buch dagegen. Mit einem »psychoathletischen Bauchaufschwung« (Peter Sloterdijk) will ich Ihnen, geneigte Leser, Argumente für Zuversicht auch und gerade in unserer Zeit und Zukunft anbieten. Da ist einmal der Blick auf die Geschichte von uns Menschen, die ja erst nur ein paar Augenblicke der gesamten Erdhistorie währt. Dieser spektakuläre Aufstieg vom Verwandten hoch entwickelter Menschenaffen über Jäger, Sammler, Hirten, Bauern zu spezialisierten und zivilisierten Arbeitern, Forschern, Unternehmern, Intellektuellen und Künstlern ist schon beachtlich – und er ist nicht zu Ende. Unser Wissen in Biologie, Technik, Informatik, KI steht vor spektakulären Durchbrüchen. Nicht unsere Gene, Triebe, Schicksal, äußere Umstände, Umweltprägung sind entscheidend, sondern einzig und allein, wie WIR damit umgehen. Zuversicht, Lebensfreude, Gemeinschaft, selbst gestellte Aufgaben und Pläne helfen dabei.

Vielleicht fragen Sie sich, warum ich einige Geschichten erzähle, die doch längst vergangen sind, oder Personen beschreibe, die nicht mehr leben. Meine Antwort: Weil darin Wahrheiten und Einsichten stecken, die für uns hilfreich sein können. Viele Konflikte und Herausforderungen sind ähnlich gelagert. Wie gehen wir mit Krisen um, die von außen über die Gesellschaft hereinbrechen? Was lernen wir aus unseren eigenen Fehlern? Was bringt es, mutig zu sein? Wie viel Risiko darf man eingehen, um ein Problem zu lösen? Wie findet man die richtige Balance, um verschiedene Prioritäten einigermaßen auszugleichen? Wem darf man trauen, wie viel kann man sich selbst zutrauen, ohne sich zu überfordern? Was hilft in Stresssituationen? Wie viel darf, wenn man öffentliche Funktionen ausfüllt, der eigenen Familie zugemutet werden? Was kann von anderen Biografien für das eigene Leben gelernt oder auch bewusst vermieden werden?

Viel Freude also mit diesem Buch!

wie die zukunft meistern?

zuversicht

In Anbetracht der vielen Krisen, deren Schlagzeilen uns täglich in die Augen knallen – ist es da nicht vermessen, von Zuversicht zu sprechen? Gibt es denn angesichts der massiven Einheitsfront von Linken, Klimaaktivisten und Rechten, die alle von unserem Ende schwärmen, noch Hoffnung, Ausweg und Er-Lösung unserer Probleme? Es fällt mir jedenfalls auf, dass die Warnuhr – eine Minute vor zwölf – apokalyptische Szenarien entwirft und gleichzeitig ein präfossiles Paradies beschworen wird, das es in unserer Geschichte so nie gegeben hat. Dieser Katastrophenbefund lässt sich gleichermaßen auf Migration, »Umvolkung«, Identitätsverlust und die sich anbahnende Klimakatastrophe anwenden. Angesichts solcher Bedrohungen ist wohl alles erlaubt – das Übertreten von Gesetzen und Vorschriften, die Missachtung von Privatsphäre und Persönlichkeitsschutz, das Infragestellen parlamentarischer Mehrheiten und rechtsstaatlicher Prinzipien.

Sartre sagte einmal, der Mensch sei zur Freiheit verdammt. Peter Sloterdijk wandelte dies um: »Wir sind zum Vertrauen verdammt«! Die wohl größte Aufgabe in unserer Zeit ist es, das verlorengegangene Vertrauen in unsere politischen Persönlichkeiten, Parteien und Strukturen zurückzugewinnen.

Was hilft dabei? Der Blick zurück in die Weltgeschichte: Noch nie lebten mehr Menschen auf der Welt in ansprechenden Wohnverhältnissen; trotz aller Konflikte gibt es weit weniger Kriegsopfer als je zuvor – so der US-amerikanisch-kanadische Psychologe Steven Pinker. Ähnlich äußert sich Hans Rosling in seinem Buch Factfulness.

Die Gefahr, in der sich die Welt heute befindet, hat Graham T. Allison, ein amerikanischer Politologe, gut beschrieben. Er nannte sie die Thukydides-Falle. Eine Großmacht (Sparta) fühlte sich vom aufstrebenden Athen bedroht, und es kam zum unausweichlichen Konflikt, der am Ende beide entscheidend schwächte. Allison fürchtete, dass die USA in gleicher Weise unvermeidlich auf eine kriegerische Auseinandersetzung mit China zusteuern. Richard David Precht: »Das Erste, was es braucht, um der Thukydides-Falle zu entgehen, ist eine Haltung der Zuversicht. Ohne Hoffnung lässt sich nicht dauerhaft Politik betreiben.« Doch dazu braucht es einen Perspektivenwechsel auf eine neue Weltordnung. Und die Zuversicht, dies mit vereinten Kräften zu schaffen.

Darauf sollten wir alle setzen. Die tatkräftige Haltung der Zuversicht lebt nun einmal davon, dass wir der Zukunft einen gewissen Vertrauensvorschuss einräumen. Die Zeit interviewte im August 2024 Georg Stefan Troller, geboren in Wien 1921, geflüchtet vor den Nationalsozisalisten, großer Filmregisseur. Die Frage lautete: »Chaplin sagte, als er auf die 90 zuging – ›Ab einem gewissen Alter tut auch die Freude weh‹ – Würden Sie zustimmen?« Trollers Antwort: »Bei mir ist es andersrum: Je älter ich werde, desto positiver schaue ich auf die Welt, trotz aller Düsternisse. Im Großen und Ganzen könnte man sagen, ich bin als Pessimist gestartet und habe mich über tausend Hindernisse zum Optimisten entwickelt. Das finde ich als Fazit nicht schlecht.«

hoffen

Darf man noch hoffen, wenn der Herbst des Lebens angebrochen ist? Ruth Klüger bejaht dies: Das höhere Alter sei heute ein »Lebenszeitraum, in dem man hofft«.

Beim Hoffen und Fürchten erfahren wir uns als Wesen, denen etwas bevorsteht – so Konrad Paul Liessmann. Er unterscheidet verschiedene Ebenen. Da gibt es die schlichte Hoffnung, dass meine Enkelin eine Prüfung besteht, dass meine Partei die nächste Wahl gewinnt, dass wir eine Aufgabe gut schaffen. Auf einer höheren Ebene sind fundamentalere Erwartungen gefragt – ob es gelingt, einen Krieg mit einem vernünftigen Frieden zu beenden oder globale Krisen gemeinsam zu bestehen.

Wenn wir hoffen, wissen wir nicht. Es ist gefährlich, bei anderen Hoffnungen zu erwecken, deren Erfüllung wir nicht garantieren können. In der Politik gibt es bekanntlich zwei starke Wirkmächte – Hoffnung geben oder Ängste schüren. Das Hauptproblem gegenwärtiger Politik ist aber, dass zu viel versprochen und zu wenig davon erfüllt wird. »Overpromising and underdelivering« nennen dies die Politologen. Am besten wäre es wohl umgekehrt – weniger ankündigen, aber dafür das Versprochene und vielleicht sogar ein bisschen mehr zu liefern.

Ich habe mich selbst gerne als »Possibilist« bezeichnet – als einer, der etwas ermöglichen will. Der Pessimist hingegen ist einer, auf dessen Mist nichts wächst; Optimisten ohne große Wirklichkeitsnähe bringen auch wenig. Karl Popper hat dies sehr schön auf den Punkt gebracht: »Kein Grund zum Pessimismus. Im Gegenteil, es ist eine Aufforderung, dass man die Möglichkeiten sieht und die Chancen nützt. Ich sehe die größte Gefahr im Pessimismus, im dauernden Versuch, den jungen Menschen zu sagen, dass sie in einer schlechten Welt leben. Wir leben – das ist meine Meinung – in der besten Welt, die es bisher gegeben hat. Natürlich ist es eine schlechte Welt, weil es eine bessere gibt und weil uns das Leben anspornt, nach einer besseren Welt zu suchen. Und diese Suche nach der besseren Welt müssen wir fortsetzen.«

Hoffnungslosigkeit sei wie der Tod des noch Lebendigen, meint Karl Jaspers. Hoffnung darf nicht als billige Vertröstung verabreicht werden, sondern sollte zur Aktivität anstacheln. Nichts wird von alleine gut. Hoffnung bedeutet, wir können die Zukunft so gestalten, dass sie besser wird als die Gegenwart – aber wir müssen etwas dafür tun. »Dum spiro spero«, sagten die Römer (solange ich atme, hoffe ich). Daher ist in der Klimabewegung die Bezeichnung der »letzten Generation« so falsch, denn wir sind eigentlich die erste Generation, die wirksam gegen den Klimawandel ankämpft und dies auch, wenngleich auf Um- und Irrwegen, schaffen kann.

Der US-Biologe Ajit Varki behauptet, die Evolution hätte uns einen Mechanismus im Gehirn eingebaut, der die bedrängende Vorstellung des unvermeidlichen, unbarmherzigen Todes verdrängt. Einen »rosa Plüsch« nennt er dies. Somit müssten wir mit weniger Stress und Angst umgehen. Ins konkrete Handeln bringt uns dies natürlich nicht. Sogar unheilbar erkrankte Menschen werden so in der letzten Lebensphase von einer »fundamentalen Hoffnung« (Herbert Plügge) erfüllt, selbst wenn keine Genesung mehr zu erwarten ist.

2007 verfasste Papst Benedikt XVI. die Enzyklika »Spe salvi« (auf Hoffnung hin gerettet). Der Glaube zieht die Zukunft in die Gegenwart herein, sodass sie nicht mehr das reine »Noch nicht« ist. Wer Hoffnung hat, lebt anders. Die radikalste Form des Hoffens ist für uns Christen die Erwartung, dass uns nach dem Tod kein Nichts, sondern ein liebevolles Annehmen unseres Schöpfers erwartet. Dafür habe ich keinen Beweis, nur ein vor 2000 Jahren gegebenes Versprechen. Und darauf hoffe ich – gegen alle Vernunft, gegen Wahrscheinlichkeit, aber mit einem festen Glauben.

glück

Shakespeare: »Es ist nur ein Glück, alles Glück.«

Jeder Mensch braucht in seinem Leben ein ausreichendes Glückskonto. Diese Gaben sind in unserer Welt ungleich verteilt. Wer etwa zwischen dem 46. und 49. Breitengrad und zwischen dem 9. und 16. Längengrad geboren ist, hat – als Österreicher – schon einmal wirklich Glück gehabt! Es ist »ein gutes Land« (Grillparzer), hier lebt sich’s angenehm und sicher, man erlebt und spürt alle Jahreszeiten. Wir haben friedliche Nachbarn, ein erstklassiges Bildungs- und Gesundheitssystem, eine erfolgreiche Wirtschaft mit guten Arbeitsmöglichkeiten. Glück ist unverdient.

Thomas Jeffersons Unabhängigkeitserklärung schreibt sogar »life, liberty, pursuit of happiness« – Leben, Freiheit und das Streben nach dem Glück – als unveräußerliche Rechte fest. Aber Glück hat auch etwas zu tun mit dem Schicksal, dem Zufälligen. Lateinisch – fortuna, Englisch/Französisch – fortune. Seit Jahrhunderten wird über das Glück nachgedacht und gestritten. Schopenhauer meint, Glück sei gegeben; Balzac weiß, Glück wird gemacht. Manche meinen, Schönheit bringe Glück, Ovid ist gegenteiliger Ansicht. Goethe sagt, wenn wir wenig erwarten, sind wir glücklich, andere widersprechen entschieden. Macht Arbeit glücklich oder der Müßiggang? Jefferson denkt an Tugend als Voraussetzung zum Glück, de Sade plädiert für das Laster usw.

Die moderne Spaß- und Erlebnisgesellschaft ist ohne das ständige Suchen nach glücklichen Momenten, nach Maximierung von Lust, dem Verdrängen von Schmerz und Verlust kaum denkbar. Ariadne von Schirach hält dagegen: »Unser Reichtum ist innerlich. Alles, was uns glücklich macht, kostet kein Geld: Beziehungen, Naturerfahrungen, inneres Wachstum. Aber es kostet Zeit, und die muss man erst einmal aufbringen.«

Glück hat aber auch eine andere Bedeutung – im Sinne von »Glück haben«, einem Unglück entkommen zu sein. Ich hatte in meinem Leben zweimal großes Glück. Einmal, als ich mit meinem Golf Cabrio nach der Besteigung des Großglockners über den Stüdlgrat beschwingt auf der Bergstraße heimfahren wollte und auf einer Ölspur ins Schleudern geriet; 50 Meter weiter ging es steil bergab, die einzige Chance war, direkt an die Felswand zu fahren und so das Auto brutal abzubremsen. Fahrer gerettet, Auto kaputt. Das zweite Mal wagte ich mich auf einer Ortler-Skitour viel zu weit auf eine Schneewechte, um die Aussicht zu genießen; erst ein gebrüllter Warnruf meines Bergfreundes Albert Steidl rettete mich. Einmal reines Pech, das andere Mal purer Leichtsinn. Gelebte Vorsicht ergibt gute Überlebenschancen. Viele Menschen hatten dieses Glück nicht. Zu Weihnachten 2024 wurde ein Flugzeug aus Aserbaidschan von der russischen Flugabwehr abgeschossen – 48 Tote, 37 Schwerverletzte. Oder die Besucher des Christkindlmarktes in Magdeburg, die nicht ahnen konnten, dass ein saudischer Asylwerber, noch dazu Arzt, sie mit einem SUV rammen wollte. Ergebnis: fünf Tote, 48 teils schwer verletzte Besucher. Fassungslos bleiben wir zurück und beginnen, an einem liebenden Gott zu zweifeln, der all dies offenbar ungerührt geschehen lässt …

Aber zurück zur ersten Bedeutung von Glück, der Freude an einem gelingenden Leben. Manche versuchen, eine Verknüpfung mit materiellem Wohlstand, mit dem Pro-Kopf-Einkommen herzustellen. Und sicherlich ist ein gesichertes Einkommen eine gute Erklärung für eine höhere Lebenszufriedenheit. Wer kein Geld hat und hungert, wird glücklich sein, wenn er ein bisschen Geld bekommt, um sich Essen zu besorgen. Aber je mehr Geld man hat, desto weniger Wirkung wird es auf das Glücksempfinden haben. Es liegt also nicht am Wohlstand allein. »It’s the Economy, stupid« stimmt nicht immer. Schon Seneca wusste: »Für den anderen sollst du leben, wenn du leben willst.« Menschen sind soziale Lebewesen. Wir brauchen Verbindungen zu anderen, um uns gut zu fühlen. Das stärkt auch das Vertrauen in uns selbst, in die Gemeinschaft, in die Institutionen. Wer sich besonders anstrengt, sein Glück zu maximieren, wird weniger zufrieden sein und sich immer mit anderen vergleichen. Viele Dichter und Philosophen weisen seit Langem darauf hin – worum es im Leben wirklich geht, kommt nicht von außen, sondern liegt in uns selbst.

wann ist der richtige zeitpunkt, über frieden zu reden?

Es mag absurd scheinen, ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt über »Frieden« zu schreiben. Täglich verbluten Hunderte junge Männer im Donbass, sterben Zivilisten durch russische Bomben. Die Rhetorik wird immer schriller. Die Ukraine sei ein »Niemandsland«, EU-Politiker werden »Schweine« genannt; nur ein Sieg über den Feind sei ein akzeptables Ende des Krieges. Fortsetzung folgt …

Aber – gibt es überhaupt den richtigen Zeitpunkt, um über Frieden zu reden?

Etwa 1849? Als Victor Hugo, Präsident des Weltfriedenskongresses, eine Rede hielt: »… ein Tag wird kommen, wo Frankreich, Russland, Italien, England, Deutschland, all ihr Nationen des Kontinents euch zu einer höheren Gemeinschaft zusammenschließen und die große europäische Bruderschaft begründen werdet. Ein Tag wird kommen, wo es keine anderen Schlachtfelder mehr geben wird als die Märkte, die sich dem Handel öffnen.«

Oder Bertha von Suttner 1889? »Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden?«

Jedenfalls sollten die Warnungen von John Maynard Keynes von 1919 beherzigt werden, der unter Protest die britische Delegation bei den Versailles-Verhandlungen verließ und einige Monate später seine Abrechnung veröffentlichte: »Paris was a nightmare … if the war is to end with France and Italy abusing their momentary victorious power to destroy Germany and Austria-Hungary now prostrate, they invite their own destruction also, being so deeply and inextricably intertwined with their victims …« Er entwickelte in seinem Buch The Economic Consequences of the Peace sogar die Idee einer Wirtschaftsunion zwischen Siegern und Besiegten, wie sie nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs mit Europäischer Einigung und Marshall-Plan umgesetzt wurde.

Viktor Frankl überlebte den Horror von vier Konzentrationslagern und wusste: »Die Völker wollen keinen Krieg … Wir hoffen mit größter Gewissheit, dass überall auf der Welt die Kämpfer für den Frieden sich erheben werden …«

Aber wie umgehen mit den Feinden des Friedens? Alles wurde schon versucht: Geduldiges Verhandeln. Konzessionen, um den Aggressor zu besänftigen oder Zeit zu gewinnen. So etwa in München 1938. Oder Direktkontakte für einen Waffenstillstand mit internationaler Überwachung der Kontaktlinie – so das Minsk-Abkommen zum Einfrieren des russisch-ukrainischen Konflikts 2014. Die ernüchternden Ergebnisse sind bekannt.

Friede – das ist ja nicht nur die Absenz von Kampfhandlungen. Friede beginnt im Herzen jedes einzelnen Menschen, muss sich in den Köpfen durchsetzen und in der Praxis bewähren. Und es gibt genügend Beispiele, wie Friede scheitern kann: das sieben Jahrzehnte dauernde Ringen zwischen Israel und den Palästinensern, die eingefrorenen Konflikte nach dem Zerbrechen der Sowjetunion in Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Die Teilung Zyperns seit 1974. Die drohende Auseinandersetzung um Taiwan. Seit dem 24. Februar 2022 die völkerrechtswidrige Invasion Russlands in der Ukraine mit bisher vermutlich fast einer Million Toten und Verwundeten.

Aber auch Beispiele für das Gelingen friedlicher Lösungen gibt es: das Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika 1992 und die friedliche Teilung der Macht zwischen Frederik Willem de Klerk und dem aus dem Gefängnis geholten Nelson Mandela. Ebenso die deutsch-französische Einigung im Vertrag von Luxemburg 1956 über das Saarland. Oder die mühsame Lösung der Südtirolfrage zwischen Österreich und Italien. Über allem das wohl größte und erfolgreichste Friedensprojekt unserer Zeit – die europäische Einigung in der Union. In den 300 Jahren davor gab es immerhin 123 Kriege zwischen den Nationen Europas. Seither kommen die Mitglieder dieser Union in den Genuss von sieben Jahrzehnten Friedensdividende. Frühere Militärdiktaturen und ehemals sowjetische Satellitenstaaten wurden in Demokratien umgewandelt und integriert. In Zukunft sollte Gleiches mit den Ländern des Westbalkans, hoffentlich auch mit Moldawien und der heute kriegsgeschüttelten Ukraine, gelingen.

Viktor Frankl wurde 1905 geboren, im gleichen Jahr wie mein Vater Ludwig. Das fiel mir sofort auf und dazu seine ruhige, kluge und einfühlsame Art. Wie eben ein Vater, den ich selbst ja kaum erleben durfte. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich drei Jahre alt war. Ich selbst habe Viktor Frankl einige Male getroffen, ihn auch in seiner Wohnung im neunten Bezirk besucht und lange – mich sehr beeindruckende – Gespräche geführt. Als Wirtschafts- und später Außenminister war ich damals mit den Folgen der blutigen Balkankriege mit 250 000 Toten und Millionen Flüchtlingen konfrontiert. Und die entscheidende Frage damals am Balkan wie heute bei den Verbrechen im Ukraine-Konflikt bleibt: Was tun angesichts dieser Gräuel? Abrüstung der Worte und Waffen – und damit dem Aggressor freie Hand in der Umsetzung seiner fragwürdigen und unannehmbaren Ziele lassen? Oder dem Angegriffenen mit allen militärisch-finanziellen Ressourcen zu Hilfe eilen, damit aber den Konflikt verlängern und weitere Opfer in Kauf nehmen?

Dieses furchtbare Dilemma kann nur gemildert, nicht aufgelöst werden. Man muss klar unterscheiden: Als Individuum kann ich mir zugefügtes Unrecht vergeben, den Gebrauch der Waffe verweigern oder mich bedingungslos für Verhandlungen und Kompromisse einsetzen; eine Nation, die Gemeinschaft hingegen, muss diese Einzelnen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen. Jedes Zurückweichen vor einem brutalen Aggressor bringt keinen Frieden.

Aber es ist wichtig, jedes Fenster einer möglichen sinnvollen Beendigung von Feindschaft und Kriegen zu nützen. Henry Kissinger argumentierte ähnlich: Wenn es gelingen sollte, dass die Ukraine diese Auseinandersetzung besteht, so empfehle er »to exercise restraint in victory« gegenüber Russland. Und Viktor Frankl geht noch weiter. Man dürfe niemanden »im Kollektiv schuldig sprechen. Eine Kollektivschuld gibt es nämlich nicht«, führte er in seiner Gedenkrede zum 50. Jahrestag des Hitler-Einmarsches aus. »Österreichern, die heute zwischen null und fünfzig Jahre alt sind, eine rückwirkende Kollektivschuld einzureden, halte ich für ein Verbrechen und einen Rückfall in die Sippenhaftung der Nazis!« Beachtliche Worte von einem, der allen Grund zu einem kritischen Urteil über unser Land hätte …

»Selig die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen«, predigte Jesus einst in Galiläa. Doch Frieden stiften kann gefährlich, lebensgefährlich sein. Erinnern wir uns an Mahatma Gandhi – von einem fanatischen Hindu-Nationalisten erschossen; an den ägyptischen Präsidenten Anwar al-Sadat, der als erster Araber in der Knesset rief: »Ich komme heute zu Ihnen, um ein neues Leben zu gestalten, um Frieden zu schaffen.« Zwei Jahre nach dem ägyptisch-israelischen Friedensvertrag wurde er 1981 bei einer Militärparade von fundamentalistischen Armeeangehörigen erschossen. 1995 stimmte Israels Ministerpräsident Jitzchak Rabin einem Abkommen über Westjordanland und Gaza zu, zwei Monate später verletzte ihn die Kugel eines Attentäters tödlich.

zusammenrücken – auseinandersetzen

Angesichts der großen Probleme, vor denen wir stehen, braucht es gemeinsames Handeln. Interessanterweise scheint es gerade daran heute oft zu mangeln. Nehmen wir das Beispiel Europas: Kein Mitgliedstaat allein ist in der Lage, in der Konkurrenz mit den USA und China zu bestehen. Nur gemeinsam konnte bisher der russische Überfall auf die Ukraine abgewehrt werden. Klimaschutz, Terrorbekämpfung, Pandemien – all dies ruft nach globaler Zusammenarbeit. Warum stellt sich dieses Gefühl einer solidarischen Kooperation nicht oder nur in ganz bestimmten Momenten ein?

In Europa 1989, als der Eiserne Vorhang fiel, Deutschland sich wiedervereinigte und Russland sich dem Westen zuwandte. In Österreich 1955 mit dem Staatsvertrag und der wiedergewonnenen Freiheit; dann auch am 12. Juni 1994 mit der Volksabstimmung, die mit einer Zweidrittelmehrheit den Weg zur EU-Mitgliedschaft ebnete.

Ganze Nationen können durch sportliche Erfolge ihrer Helden – siehe Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft – beglückt werden und zueinanderfinden. Aber auch in den vergangenen Monaten konnten wir immer wieder bewundern, wie einfache Menschen spontan zusammenrückten, um die Auswirkungen einer reißenden Flut (Lech) oder eines Waldbrandes (Griechenland), eines Vulkanausbruchs (Island), eines Erdbebens (Philippinen) oder eines Tsunamis in der Karibik zu bekämpfen. Starke und ermutigende Zeichen waren dies. Menschen finden in der Not oft leichter zusammen als in ruhigen Zeiten.

Die Lust an der Auseinandersetzung ist dann oft stärker. Polarisierung, Ausgrenzung, Ausschließeritis, Brandmauern finden wir bei uns, aber auch überall in der Welt. Und fast immer wird es zu einem Kampf des Lichts gegen die Finsternis, des Guten gegen das Böse. Differenzierung findet nicht statt, ist unerwünscht, sie könnte ja die Kampfmoral schwächen.

fragen über fragen – wo bleiben die antworten?

Georges Lemaître veröffentlichte 1931 einen Aufsatz, in dem er die Idee des Urknalls vorstellte. Was aber war außerhalb des winzigen Teilchens – eines einzigen unendlich dichten Ur-Atoms –, das vor 13,7 Milliarden Jahren im Big Bang explodierte und unser heutiges Weltall hervorrief? Und was löste diese Zeitlupenexplosion eigentlich aus, frage ich mich.

Die Beobachtungen des Hubble-Teleskops lassen vermuten, dass sich alle sichtbaren Galaxien mit großer Geschwindigkeit von uns entfernen. Wer weiß aber, wie es außerhalb des uns bekannten Raums aussieht?

Irgendwann – sagt mancher Forscher – soll sich diese Bewegung umkehren. Was wird dann sein, wenn das All wieder implodiert?

Unsere Welt dreht sich mit 1000 km/h um die eigene Erdachse. Die Erde selbst kreist mit 100 000 km/h um die Sonne. Und unser Sternensystem wirbelt mit 800 000 km/h um das Zentrum der Milchstraße. Kann das jemand verstehen? Mir ist das einfach zu hoch.

Wieso dreht sich unsere Erde mit genau 1669 Stundenkilometern (Äquator)?

Was bedeutet Zeit? Ewigkeit? Unendlichkeit?

Einstein hat zu den drei Dimensionen des Weltraums – Höhe, Breite und Länge – in seiner Speziellen Relativitätstheorie eine vierte Dimension hinzugefügt: Zeit. Zusammen bilden die vier die Raumzeit, die durch große Massen verformt, verlangsamt oder beschleunigt werden kann. Wer kann sich solche Krümmungen der Raumzeit überhaupt vorstellen?

Warum kann Künstliche Intelligenz alle möglichen Dinge erzeugen, ohne zu wissen, was sie eigentlich bedeuten?

Wieso wissen wir bisher nicht, was genau in unserem Gehirn vor sich geht? Daniel Greenberger meint, die Natur schützt uns sogar davor, unser eigenes Gehirn zu verstehen.

»Er möchte ganz von vorne beginnen. Wo ist vorne?«, fragt Elias Canetti.

Wie funktioniert eigentlich unsere Sprache? Gibt es eine »Ursprache«, von der sich alle anderen Sprachen ableiten lassen? Jahrhundertelang fragten sich Forschende, in welcher Sprache Adam den Vögeln am Himmel, jedem Tier auf den Feldern einen Namen gegeben hatte. Erst dachten alle an das Hebräische. Doch dann wurden ältere Alphabete entdeckt, darunter das chinesische …

Was erzeugt eigentlich die »schwarzen Löcher«?

Wieso kann sich nichts schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen? Die Theorie der Quantenverschränkung behauptet, dass ein Teilchen ein anderes auch dann augenblicklich beeinflussen kann, wenn es hunderte Millionen Kilometer entfernt ist. Da kann einem schon schwindelig werden …

Kann Kunst einige Beschränkungen überwinden, die logische Systeme wie Mathematik oder Physik begrenzen?

Was genau geschieht mit uns, wenn wir sterben? Sind wir wirklich gleich tot, gibt es ein Nachwirken unseres Geistes? Gibt es eine Seele? Und was geschieht mit ihr, wenn wir sterben?

Woher kommen die Naturgesetze? Nur aus der Evolution? Die Quantentheorie besagt aber, dass in der subatomaren Welt der kleinsten Teilchen totale Zufälligkeit herrscht, was aber sowohl Einsteins als auch Newtons Ansicht widerspricht, dass es allgemeingültige physikalische Gesetze gibt …

Wie erklären sich Wunder? Oder gibt es gar keine?

Wieso tauchen immer mehr offene Fragen auf, je mehr wir uns mit dem Nanobereich beschäftigen, wie umgekehrt ja auch mit der Unendlichkeit des Weltalls?

Fragen über Fragen – wer kennt die Antwort?

Nehmen Sie sich die Zeit und fügen Sie selbst neue Fragen hinzu …

macht

Die Macht kann samtpfötig auftreten oder brutal auftrumpfen. Macht kann durch freie Wahlen demokratisch legitimiert sein oder sich »auf den Spitzen von Bajonetten« behaupten. Sie kann sich auf die Verteidigung von Freiheit, Sicherheit, Rechtsstaat und soziale Absicherung beschränken oder in unmäßiger Regelungswut das Alltagsleben beeinflussen. Ohne Macht bleiben viele gute Ideen blutleere Theorie, also Ohnmacht. Aber ohne Kontrolle wird sie zerstörerisch, zur Diktatur oder Autokratie.

Die Macht ist heute diffuser und volatiler als zu der Zeit, als Könige und Fürsten oben auf den Thronen saßen und die anderen Untertanen waren. Heute haben Politiker, Parteien, Verbände, Gewerkschaften, Investoren, Richter, Staatsanwälte, Konzerne, Medien-Tycoons, Journalisten, Bürokraten, Influencer, NGOs und Bürgerinitiativen, Religionsführer, Popstars und Bestsellerautoren, Polizisten, Generäle, Terroristen Macht – und sie üben sie auch aus –, oft im Wettstreit mit- und gegeneinander.

Jeder, dem Macht übertragen wird, sollte Ciceros De Officiis lesen. Cicero schrieb es in einer Zeit großer Enttäuschung. Er hatte sich deprimiert aus Rom zurückgezogen, nachdem Cäsar die Alleinherrschaft übernommen hatte. Nach dessen Ermordung kehrte er noch einmal in die Hauptstadt zurück, um die Idee der Republik zu retten. Als er nach einigen Wochen erkannte, dass niemand daran interessiert schien, schrieb er in seinem Tusculum bei Frascati diesen Text, dem Stefan Zweig in den Sternstunden der Menschheit ein Denkmal gesetzt hat. Eine Gewaltherrschaft vergewaltigt jedes Recht. Wie alle Humanisten ein Lobredner auf die Mitte, fordert Cicero den Ausgleich der Gegensätze. Diktatur sei gefährlich, ebenso die Revolution. Er verurteilt jeden Missbrauch der Macht, wettert gegen Ausbeutung, Militarismus und Imperialismus; verlangt Milde selbst für Rechtlose und – ungewöhnlich für das alte Rom – für Sklaven. Das Gegenbild ist der reine Machtmensch. Besonders gefährlich ist, wer nur eine einzige Idee hat: Robespierre ist so einer, der die Wirklichkeit als Verbrechen sieht, weil sie seiner Unternehmung widersteht. Seine Erfindung ist die Gesinnungspolitik, die nicht mehr den Gesetzesbruch, sondern die abweichende Gesinnung bestraft. Wer hier Parallelen in unserer Gegenwart erkennt, irrt nicht …

In meinem Leben – ich bin so alt wie die Republik – hatte ich viele Jahre Macht-Erfahrung. 31 Jahre war ich Abgeordneter, 18 Jahre hatte ich als Wirtschafts- und Außenminister Regierungserfahrung, davon sieben Jahre als Bundeskanzler. Was habe ich daraus gelernt? Was als Rat weitergeben? Was ist für die Öffentlichkeit relevant?

Wer Macht bekommt, sollte unbedingt davon Gebrauch machen. Niemand weiß, wie viel Zeit man hat. Carpe diem – nütze die Stunde. Fehler gehören dazu; man darf sie nicht scheuen, aber man muss daraus lernen.

Wer Macht hat, braucht ein Korrektiv. Erstklassige Berater, Freunde, meine Familie. Meine wunderbare Frau war immer unverzichtbar, um mich zu erden. Hervorragende Mitarbeiter sind wichtig. Beim ersten Gespräch fragte ich meist: »Werden Sie mir die Wahrheit sagen, auch wenn ich knurre?«

Öffentlichkeit und Qualitätsmedien sind – wenn auch nicht immer angenehm – ein Seismograf für die Bewertung der Arbeit. Umso mehr, wenn das Urteil objektiv und sachlich begründet wird. Permanente Skandalisierungen schmälern jedoch die Wirkung.

Mächtige sollen neugierig bleiben. Was sie früher gelernt oder erfahren haben, mag damals relevant gewesen sein. Heutige Probleme, Krisen, Chancen müssen mit dem Wissen und den Instrumenten unserer Zeit bearbeitet werden. Macht muss immer auf der Höhe der Zeit bleiben.

Rückblickend denke ich, wir hätten bei manch notwendigen Reformen noch mutiger sein müssen. Aber man soll auch leichthin loslassen, wenn die Zeit um ist. Ich hatte das Glück, in allen Funktionen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein leichtes Weggehen zu schaffen. Eine Tür geht zu, andere öffnen sich.

Viel zu oft wird auf Umfragen, Leitartikel und Postings geachtet; besonders dann, wenn die »Macht« sich ihrer selbst nicht ganz sicher ist. Wer Macht hat, darf sich nicht von ihr beherrschen und »auffressen« lassen. Es gibt immer noch Familie, Freunde, Musik, Sport – die bleiben, auch wenn einmal »a. D.« hinter der einstigen Funktion steht.

Mächtige brauchen und suchen Rat. Einer der besten Ratgeber war Henry Kissinger, der sich wohl nicht zufällig über Metternich und den Wiener Kongress habilitierte. Unter Kennedy lernte er eine ziemlich ernüchternde Lektion, als er anfangs glaubte, man müsse nur ins Weiße Haus zum Präsidenten gehen und ihn von der eigenen Auffassung überzeugen. Gelegentlich kann ein Außenseiter neue Perspektiven eröffnen, aber fast nie weiß er genug, um für taktische Maßnahmen vernünftige Ratschläge zu geben, so Kissinger. Ein Staatsmann braucht vor allem einen Sinn für Nuancen und Proportionen. Er muss fähig sein, in der Masse der offensichtlichen Tatsachen das Wesentliche zu erkennen und intuitiv zu verspüren, welche der zahlreichen plausiblen Hypothesen über die Zukunft sich wahrscheinlich als richtig erweisen werden.

»Möge die Macht mit dir sein« – heißt es immer wieder in der »Star Wars«-Saga. Macht darf und soll gebraucht, aber niemals missbraucht werden. Sie kann vieles bewegen und bewirken. In unserer Demokratie sind Worte bedeutsam. Nach den lähmenden 40 Jahren kommunistischer Unterdrückung gab Václav Havel den Menschen Hoffnung – »nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern dass etwas Sinn hat, egal, wie es ausgeht«. Dieser Satz bewies die Macht von Worten. Eine Kraft, die uns am Ende noch retten kann …

freiheit

Nur ungern erinnere ich mich daran, wie im Europäischen Rat 2004 über den geplanten Verfassungsvertrag für die Union diskutiert wurde. Einige von uns schlugen in der Präambel eine Bezugnahme auf die christlichen Wurzeln Europas vor. Entschlossener Widerstand aus Frankreich und Belgien verhinderte dies (notwendig war ja Einstimmigkeit). Ich war verblüfft und schockiert. Schon die bloße Erwähnung des Christlichen war den Laizisten nicht mehr zumutbar. Für sie scheint die christliche Religion nur mehr ein Lazarettwagen im Tross der Marktwirtschaft zu sein. Ein Referenzargument für flüchtlingsfreundliche NGOs. Eine Ergänzung unzureichender staatlicher Sozialpolitik bei Obdachlosenhilfe, Jugendbetreuung, Suppenküchen, Kleidersammlungen, Spendenaufrufen und Entwicklungshilfe.

Wie steht es heute um diese Freiheit? Alles sagen zu dürfen, was uns bewegt. Sich zu versammeln, zu demonstrieren. Lesen und sehen zu können, was Literatur und bildende Kunst anbieten. Unternehmen zu führen, Start-ups zu gründen. Zu forschen, wonach der Sinn steht … Doch so frei scheint es nicht überall mehr zu sein. An amerikanischen Universitäten werden wieder Bücher auf den Index gesetzt, Verlage zensieren bekannte Texte und entfernen inkriminierte Begriffe. Wissenschaft und Forschung werden auf ihre Nützlichkeit reduziert, Zeitschriften, politische Reden, Nachrichten durch Algorithmen auf ihre Unbedenklichkeit geprüft. Das Recht auf Privatheit, auf geschützte Kommunikation ist bedroht.

Wenn wir über Freiheit nachdenken, fällt uns zunächst ein: Wir wollen nicht unterdrückt, bevormundet, kontrolliert, zu etwas gezwungen sein. All dies sind die Grundbedürfnisse einer Freiheit VON – von Diktatur, Kontrolle, Unterdrückung. Vollendet wird unsere Freiheit erst, wenn sie auch eine Freiheit ZU etwas wird: Frei zu sein, eine eigene Meinung zu entwickeln, selbst Verantwortung zu übernehmen. Einen Partner oder eine Partnerin zu wählen, ohne Bevormundung von Eltern, Klasse, Clan.

Meine Generation hat ein ungeahntes Maß an Freiheiten erhalten, geradezu unvorstellbar in früheren Zeiten. Eben deshalb sollten wir gründlich überlegen, was heute – 2025 – geschehen muss, damit unsere Kinder auch im Jahr 2075 in einem Land der Freien leben können. Wie können wir unsere Demokratie stärken und mit neuer Bedeutung erfüllen? Wie schaffen wir einen nachhaltigen Energiemix aus Wind-, Solar- und Fusionsenergie, um das Weltklima zu stabilisieren? Natürlich sind auch die Sozialnetze, das Gesundheitssystem und die Altersvorsorge regelmäßig und objektiv auf Tragfähigkeit und Belastbarkeit zu überprüfen. Welche Inhalte sollte ein modernes Bildungssystem vermitteln, um eigenverantwortliche Menschen heranzubilden? Zensur funktioniert ja am effektivsten über das Internet. Dort ist praktisch alles in Echtzeit kontrollierbar und nachzuvollziehen. Jeder persönliche Kontakt hingegen ist per se sicherer und garantiert ein Höchstmaß an Freiheit. Müssten wir nicht auch deshalb vermehrt wieder auf persönliche Begegnungen setzen – in Schulen, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Medien? Es braucht nicht nur die freie Rede und freie, unabhängige Redner, sondern auch geduldige, aufmerksame Zuhörer in einer freien Gesellschaft.

Freiheit heißt nicht nur, dass uns die Regierung möglichst in Ruhe lässt; es bedeutet auch, dass die Regierung nicht in Ruhe gelassen werden darf.

mutiges österreich

mein schönster tag

Manchmal werde ich gefragt, was wohl der schönste Tag in meinem langen politischen Leben gewesen sei. Manche erwarten wohl Wahlsiege oder Angelobungen – für mich aber war es der 12. Juni 1994. An diesem Tag fand die wohl wichtigste Volksabstimmung in der österreichischen Geschichte statt; die Bevölkerung hatte über den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union zu entscheiden – und sie tat dies mit einer beeindruckenden Zweidrittelmehrheit. Alle Versuche, den Bürgern Angst vor dem Ausverkauf der Heimat, vor Schildläusen im Joghurtbecher, Blut in der Schokolade oder einem Aufgehen in einem neokapitalistischen System zu machen, waren danebengegangen.

Am Abend dieses denkwürdigen Tages schalteten Bürgermeister Helmut Zilk und ich die spektakuläre Beleuchtung der Hofburg ein, die ich als Wirtschaftsminister und zuständiger Ressortchef der Burghauptmannschaft einrichten ließ. Und jedes Mal, wenn ich abends über den Heldenplatz gehe, freue ich mich über dieses bleibende Lichtzeichen, das für die Rückkehr Österreichs vom Rand beim einstigen Eisernen Vorhang ins Zentrum der europäischen Vereinigung mit Zentral- und Osteuropa steht. Und – nur nebenbei bemerkt – die Österreicher haben gut entschieden. Seit 1989, dem Jahr unseres Beitrittsantrags, bis heute hat sich unsere Wirtschaftskraft, das BIP, vervierfacht, die Exporte versechsfacht, die Auslandsinvestitionen nach Österreich verzehnfacht und unsere eigenen FDIs (vor allem in die Nachbarländer) verzwanzigfacht. Die Zahl der Arbeitsplätze stieg von drei Millionen auf über vier. Und unser Land, mit 0,1 Prozent der Weltbevölkerung (aber 0,37 Prozent BIP), ist immerhin auf Platz 27 im globalen Ranking und Top 10 bei den Pro-Kopf-Exporten. Wahrlich eine Erfolgsgeschichte!

ist die österreichische neutralität noch zeitgemäss?

Im Ausland wird dies zunehmend kritisch gesehen. Der renommierte Economist urteilt harsch: »Jedes Land auf dem Kontinent, das sich in dieser Frage (Ukraine-Krieg, Anm.) neutral erklärt, bekundet damit, dass ihm seine eigene Sicherheit nicht sonderlich am Herzen liegt … Nichtneutrale ärgert das. Denn ihre Kanonen verteidigen stillschweigend auch Länder wie Österreich, die sich noch mehr Butter aufs Brot streichen wollen und obendrein über ihre Tugenden prahlen.«

Das schmerzt, aber stimmt es auch? Österreich hilft der Ukraine politisch, humanitär und wirtschaftlich und trägt solidarisch alle Sanktionen gegen Russland mit. Auch die Perspektive einer späteren Mitgliedschaft der Ukraine in der EU wird von unserem Land unterstützt. Militärische Transporte können aufgrund eines EU-Mandats, das wenige Tage nach dem russischen Überfall einstimmig angenommen wurde, Österreich durchqueren. Auch notwendige Entminungsprojekte werden finanziell unterstützt. Die Neutralität Österreichs steht also in all diesen Fragen der Solidarität mit der Ukraine nicht im Wege.

Aber die Diskussion geht natürlich viel tiefer. Schweden und Finnland haben sich innerhalb weniger Wochen nach dem 24. Februar 2022, der die Sicherheitspolitik Europas nachhaltig veränderte, für die Aufgabe ihrer Bündnisfreiheit und einen NATO-Beitritt entschieden. Von den 27 EU-Mitgliedstaaten sind damit nur noch Malta, Zypern, Irland und Österreich neutral. Und auch in Irland findet eine intensive Diskussion statt. Außenminister Micheál Martin: »Ireland must have an open and honest debate on its longstanding military neutrality and the possibility of joining NATO« (FT, 19.5.2023). Vor dem Parlament kündigte der Minister, der auch das Verteidigungsressort führt, ein konsultatives Forum mit etwa tausend Bürgern, Fachleuten und Diplomaten an. Dabei sollte untersucht werden, welche Bedeutung die Neutralität im gegenwärtigen geopolitischen Umfeld noch besitzt, welche sicherheitspolitischen Optionen die Insel hat und welche Verpflichtungen gegenüber den Partnern bestehen. »Staying as we are today or immediately seeking to join a military alliance such as NATO are not the only options.«