Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

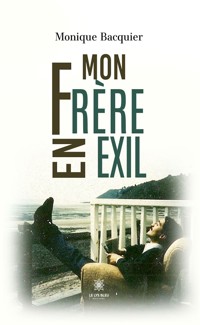

"Mon frère en exil" explore les aventures tumultueuses d’une famille extraordinaire, mais profondément marquée par les défis. Au cœur de cet ouvrage se trouvent les luttes contre l’addiction à la drogue et les récits d’une enfance éparpillée à travers le monde : des États-Unis à l’Iran, en passant par l’Angleterre et Israël. Cette saga familiale vous entraîne dans un voyage à travers des cultures diverses, révélant la complexité et la richesse des liens de sang qui unissent les membres malgré les épreuves.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Monique Bacquier a exploré des sujets comme la philosophie, la politique et les sciences. Grâce à diverses plateformes numériques, elle a affiné son écriture pour la rendre plus ludique. Elle utilise ses connaissances pour créer des textes fluides.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 219

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Monique Bacquier

Mon frère en exil

© Lys Bleu Éditions – Monique Bacquier

ISBN : 979-10-422-3876-6

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Je dédicace ce texte à Gerard Valentin,

fidèle entre les fidèles,

un très bon ami de mes parents

pour qui j’éprouve beaucoup de tendresse

et de respect (un ami pour moi aussi j’espère, un peu).

J’écris ce texte en hommage à ma famille, en hommage aussi aux gens que j’aime et ai aimés, enfants, amis, associés. À tous, tout mon amour.

1950 – 1970

Ma sœur la sorcelleuse, son jardin de larcins, ses simples arrachés après un arrêt brusque de sa Honda sur un des ponts de l’autoroute, du thym, du romarin, du laurier qu’elle replantait dans ces terres arides du Lot, ma sœur, montant tour à tour ses deux pur-sang, hardie à l’instar d’un garçon. J’ai beaucoup chevauché à côté d’elle. Et moi l’éternelle raisonnable, la raisonneuse, la sage, l’ennuyeuse… Elle riait, ses cheveux dénoués, sans bombe ni chapeau, ses longues bottes en caoutchouc enserrant ses jambes. Qu’elle était mimi ma jolie sœur si coquette, ma charmante, charmant les mâles, les enfants, les fleurs.. Si mimi ma si jolie sœur, telle une magicienne. Je me souviens si bien de tous ces jours-là.

Le Lot, berceau de mes vacances, était le lieu sacré de ma grand-mère. Ma mère, sa sœur, ma redoutable tante se disputaient tels des harengères, le Clau, la grande maison de Mimi, cadeau à la famille Duges de curés reconnaissants après la réforme, si magnifique avec sa couronne de chênes.

— Jamais une truffe ma toute bonne, soupirait ma grand-mère, quittant son tablier, devant une amie de classe. Cette femme parlait et écrivait comme au dix-septième siècle. Pendant les années de mes séjours à l’étranger, elle m’envoya une lettre par semaine. Bien plus tard je retrouvai son style et son esprit chez l’écrivain Colette. Elle me donnait avec un sérieux infini des nouvelles d’une importance capitale, Blanchette le petit veau, Papa Noir qui pleurait mon départ et était redevenu tout à fait sauvage, les nombreux chatons, les plants de framboises desséchés, les glands pour nourrir les cochons de sa ferme. Elle avait gardé longtemps ses amies de maternelle. Jacquotte était la dernière. En vacances nous lui rendions visite, une petite troupe de cousins et cousines en robes blanches à smokes (je souris toujours à ce mot, je me souviens des déboires de l’actrice Polaire en pleurs alors qu’elle essayait des vêtements haute couture, car une amie lui disait, ravissant ces smokes qui viennent mourir à l’encolure, les prenant pour de petits mammifères).

Et shorts sous la férule de ma grand-mère, car Jacquotte habitait tout près de la grande demeure. Mimi (Marie-Thèrése pour l’état civil) ôtait son tablier à toutes petites fleurs sur fond noir, posait un chapeau en paille avec une immense natte grise retenue en chignon par deux pinces et nous menait à travers champs. Nous étions six, quatre fillettes et deux petits garçons insupportables, mais avec Mimi nous filions doux, et pourtant elle était toute seule pendant trois mois à s’occuper des épouvantables cousins et cousines, Nicole, Claude, Jacqueline et Denis qui se disputaient frénétiquement et se battaient comme des gueux et Jacques et moi qui n’en faisions qu’à notre tête. Nous avions pris la sotte habitude de faire chevrer Nicole, l’aînée. Au petit déjeuner, assis en face d’elle, nous la regardions fixement par-dessus nos bols de thé.

— Miiiiiimi ils me regardent.

Mimi arrivait à toute allure.

— Eh alors idiote, ils sont assis en face de toi !

Nous nous tordions de rire. En promenade nous ramassions des fleurs de carotte bien blanches à longue tige et nous approchions de notre cousine en murmurant :

— Carotte, carotte.

Rehurlements.

Nicole était fragile, mais nous l’ignorions. Nous ne la trouvions juste pas sympathique. Nous avons continué des années cette stupide plaisanterie.

Durant ces merveilleuses grandes vacances ma principale occupation était d’appâter les nouveaux bébés chats par mes miaulements plaintifs. Je me tenais dans l’immense grange remplie de dizaines de meules de foin odorantes prêtes à nourrir le troupeau de vaches et les deux bœufs de ma grand-mère. La grange était obscure et poussiéreuse. Le bonheur absolu pour la petite fille que j’étais. Ma main attrapait enfin un corps doux et griffu, la mère inquiète arrivait en courant, rassurée en me voyant et se mettait à ronronner. J’avais eu à un an le meilleur gardien au monde, un énorme, un immense matou, le fameux Papa Noir qui m’accompagnait partout, parfois très loin et a qui mes parents me confiaient sans la moindre crainte des heures durant dans la grande cour de la propriété.

Le jardinier s’appelait Bourriere. Un pauvre gars retardé, un colosse à la cervelle de moineau. Nous avions interdiction de parler avec lui. De toute manière nous le craignons. Une nuit ma grand-mère le retrouva roulé en boule sur sa terrasse, aviné et imbécile. Il attendait qu’elle lui ouvre. Un jour il ne vint plus et je ne sus jamais ce que le géant était devenu.

Mes rapports avec mon petit frère commencèrent d’une manière étrange, ses cris me dérangeaient. Je m’emparais de son moïse et le déposai près d’un cours d’eau. Je ne voulais pas le noyer, de toute manière je n’en eus pas l’idée, juste ne plus entendre ses hurlements. Mes parents qui jouissaient du silence le retrouvèrent finalement, inquiets, six heures plus tard. Il est vrai qu’à cette époque on se faisait moins de soucis pour sa descendance qu’on devait laisser pleurer pour qu’elle se fasse les poumons. Dans cette maison que louent mes parents près du cours d’eau, il y a un chaton. J’ai un an et demi, je veux le laver ce bébé chat puis je le mets dans l’essoreuse qu’heureusement je ne sais pas faire marcher et le pends à la corde à linge comme le fait ma maman en l’accrochant avec deux pinces. Le chat fut sauvé et rendu, miaulant sinistrement et tout dégoulinant, à ses propriétaires. Je ne fus pas punie, je n’y avais pas vu malice.

Mes parents l’été précédent avaient loué une propriété au bord de la mer à Porquerolles. Je mange ma bouillie avec un énorme bavoir puis je pars seule à la plage, ah cette absolue liberté, cette joie. J’imagine que mon père était derrière moi à me surveiller, mais je ne le vois pas et Jacques doit être gardé par nos grands-parents. Horreur, enfer et damnation ! la bouteille en verre que j’ai cachée à l’aller sous des buissons bordant le chemin a disparu. J’ai beau chercher, impossible de la retrouver. Je prends pour la première fois conscience de ma petitesse, je ne suis ni infaillible ni omnisciente, je ne suis plus la maîtresse du monde.

Rue des Favorites dans le quinzième

Mon frère et moi à Cadaques

Je commençais à faire des rêves étranges, des cauchemars, un singe appelé le Yéti dans l’Himalaya piétinait des neiges dites éternelles en laissant des empreintes monstrueuses, mes parents arrivaient côte à côte le soir du bout de la rue Joseph Bara et leurs visages se transformaient en loups à la gueule noire dotée de longs crocs jaunes, un mixte des contes de Perrault, des reportages à sensation que je lisais en cachette et de Tintin au Tibet. Les journaux disparurent de la maison, mais les rêves perdurèrent et hantent encore mes nuits avec les personnages de la Comtesse de Ségur et de la divine dame hongroise à la peau si blanche la Comtesse Etchegarry qui assassinait les petits enfants pour se baigner dans leur sang et rester éternellement jeune. Onirique et flamboyant les petites princesses au ventre rebondi, les filles mortes si tôt d’Akhénaton, le roi qui adorait le soleil et qui fonda Amarna et de la reine Nefertiti, la belle, la parfaite, mon sommeil était un paysage choisi que piétinaient masques et bergamasques, tout un menu peuple oh combien terrifiant de demoiselles, de goules, de sorcières, d’ogres redoutables qui s’évaporait avec l’aube et réapparaissait pendant la nuit.

1959

Notre père s’absentait souvent. Un jour il rentra d’Inde les malles emplies de soieries, de saris brodés, de sandales rouges et dorées minuscules pour sa fille chérie, d’une bourse chamarrée à glands brodée d’or, d’un éventail en ivoire, d’un coffret en santal anciennement incrusté de petits morceaux de miroir colorés, de fleurs qui faisaient des bonds sur la table, peut-être des insectes et de bijoux ornés de pierreries. Le lendemain matin l’appartement avait changé d’aspect, entièrement redécoré de couleurs éclatantes. Papa avait œuvré toute la soirée pour nous surprendre. C’était un samedi et la famille devait se rendre dans la forêt à Fontainebleau. J’attrapais mon frère pour lui faire faire une cabriole que m’avait enseignée Bruno, le fils des métayers de la ferme de Mimi, l’été précédent. Mon frère tomba et se fractura l’omoplate. On le pria avec fermeté de serrer les dents et de montrer l’exemple, un Bacquier se devait d’être digne et de ne pas pleurnicher, on lui banda l’épaule avec une des soieries et on partit en excursion. Mon frère souffrait terriblement. On termina tous à l’hôpital.

Le décor est planté dans un parfait raccourci, l’exotisme, les voyages, l’emprise que j’avais sur Jacques et la fabuleuse malchance qui le poursuivit toute sa vie.

Le matin nous allions dans une petite école près de la rue Joseph Bara après nous être habillés et avoir chaussé nos chaussures neuves, de splendides derbys fauves qui devaient nous faire plusieurs années. J’avais appris à mon petit frère comment les lacer. Cela agaçait maman qui avait peu de patience avec ses deux enfants. Elle battait facilement Jacques avec une appétence toute particulière pour le balai à tapis qu’elle faisait claquer sur ses mollets pour de petites bêtises. Il adorait maman pourtant. Cela m’horrifiait. J’ai un souvenir dégoûtant de ma mère s’arrêtant pour visiter un cimetière doté de croix certainement passionnantes et poursuivant un Jacques insupportable d’allée en allée en le fouettant d’une badine ramassée sur place. Nous avons ainsi hanté des musées à Rome aux couloirs interminables d’un ennui absolu. Je ne supporte plus d’en visiter aucun. Seul le musée du Caire dans son joyeux désordre et ses couleurs éclatantes trouva grâce à mes yeux. En Italie nous habitions dans des couvents toujours merveilleusement situés à deux pas du Vatican ou des principaux monuments, les hommes séparés des femmes. Mon petit frère comme une âme en peine résidait avec quelques clochards et des étudiants allemands dans une aile sans chauffage et ne nous retrouvait en pleurant misérablement qu’aux repas.

Nous allions donc tous les trois fermement tenus par les mains maternelles, sautant par-dessus les flaques, éclaboussant nos godillots qui devaient être réellement à notre taille en juillet ou en août, longeant le jardin du Luxembourg par un grésil piquant, les grilles encore fermées, juste quelques mères de famille harassées qui telles des ombres fantomatiques faisaient galoper leur marmaille à grand renfort de claques. Les châtiments physiques ne troublaient personne, une bonne claque, tout est dit et bien dit. Sur l’Europe, pas de pollution, pas de couche d’ozone trouée, juste la pauvreté d’après-guerre, des rhumes sans fin et d’immenses mouchoirs à rayures en batiste. Comme toujours j’avais été la première réveillée. J’entendais mon frère chouiner et se moucher. Des cinq heures je me plongeais dans la lecture de dictionnaires anglais, latin, grec. J’adorais les mots inconnus, voluptuaire, excellemment, pharaonique… j’aimais l’hyperbole, l’exagération, les répétitions. Je lisais trop vite et je collais des lettres de mots différents d’où des créations imaginaires qui me faisaient rêver. J’ai un souvenir prégnant de ces sombres matins d’hiver, de mon lit douillet et de l’air glacé qui nous attendait. Incroyable comme dans ces années d’après-guerre, il pouvait faire froid. Le froid était si intense qu’une année on exposa, un peu décomposée et sentant très fort, une colossale baleine. On faisait souvent du patin à glace sur le lac du Bois de Vincennes et à l’école vers dix heures un chariot brinquebalant en fer nous distribuait les bouteilles de lait et les petits-beurre du président Mendes France.

À l’époque je rentrais de l’école où je venais d’apprendre émerveillée la Marseillaise et où j’écrivais de courtes lettres d’amour à ma mère, dictées par un maître bienveillant et je montais en vitesse au cinquième faire mes devoirs avec Mimi. Dans sa chambre, attablée au grand bureau en chêne alors que le soir gris d’octobre arrivait je lus un jour le début d’un roman du dix-huitième :

— Souffrez Madame ! Mais Mimi elle a mal où cette pauvre dame ?

L’explication me fut donnée par une grand-mère bienveillante, attentive et aimante qui avait, tare de ma famille, une impossibilité criante de montrer ses émotions. Je goûtai cette formule de politesse, la fis rouler dans ma bouche et l’utilisai à l’envi. J’imagine que cette petite fille de six ans qui parlait comme au grand siècle pouvait prêter à sourire.

Mimi m’apprit à coudre. Elle avait un corbillon en paille tressé, rempli des pelotes de fil, des laines, de ciseaux et d’élastiques. Elle m’initia aussi à la broderie et je fabriquai avec son aide un porte-aiguilles pour l’anniversaire de ma mère « bon anniversaire, maman » était brodé maladroitement en fils à broder de différentes couleurs. Comme j’étais fière ! J’aime toujours coudre, un hommage à ma grand-mère. Je pense instantanément à elle quand j’attrape une aiguille.

Elle m’avait dit :

— Sois prudente quand tu coupes du tissu, on peut couper plus court, jamais plus long. Un sage conseil qui peut s’appliquer à bien des choses.

L’été pour faire contrepoids à la froidure de l’hiver, mes parents louaient trois semaines un grand cabanon à Cadaques qui n’était pas encore à la mode, juste un petit village pas loin de la Frontière entre la France et l’Espagne. Mon père adorait le Sud, ses odeurs d’eucalyptus, ses paysages désertiques, ses gambas. Les Barons et leurs enfants étaient de la partie. Le sable brûlait, il était indispensable de mettre des sandales pour marcher vers la mer. Ma grand-mère Thélé nous avait tricoté des slips de bain en laine rouge qui, mouillés, pendouillaient entre nos jambes et mettaient malgré la chaleur intense des plombes à sécher. Les vagues énormes nous roulaient inlassablement. Papa dut m’extirper une fois de la mer en me tirant violemment par ma natte. Je passais et repassais silencieuse devant lui malaxée sans fin dans l’eau verdâtre. Nous étions très heureux, il y a encore un vieux film sautillant en noir et blanc de cette époque où on reconnaît papa et Georges, longues jambes, beaux mecs, chevelus à la mode de l’époque, les deux Simone très années cinquante et une horde d’enfants dorés devant le brasero. Seule maman maudissait en secret les fourmis, les mouches, les moustiques et l’huile d’olive incompatible avec sa vésicule biliaire. Elle n’était bien qu’en montagne où elle cueillait les mûres, les myrtilles, les framboises et fabriquait chaque jour des petits gâteaux avec la crème particulièrement épaisse du lait venu tout droit des alpages dans de gros bidons de fer. Nous logions à ces occasions dans le chalet d’un frère de Thélé à La Llagonne. Maman me faisait parcourir des distances considérables pour mes petites jambes. Les grosses chaussures montantes avaient des lacets intérieurs et extérieurs et servaient aussi bien à skier avec des skis immenses en bois qu’aux randonnées, les chaussettes en laine du pays restaient à jamais humides. Un matin je me perchai sur un bloc de pierre et décrétai avec fermeté que je n’avancerais plus. Ma mère frotta le monticule envahi de mousse, c’était en réalité une borne kilométrique, nous étions presque arrivés. Cette prescience me laissa interloquée et je me remis en marche. Mais je me mis à adorer la montagne en été, ses torrents glacés dévalant les pentes, les villages très anciens aux maisons de sapin noircies et bien sûr l’abondance de cèpes et de baies parfumées et goûteuses. Il y avait encore par endroit de la neige qui fondait lentement et regelait la nuit, la terre regorgeait d’eau, d’herbes grasses, de minuscules œillets et de graminées. Un feu de bois brûlait en permanence, mais le matin le froid était tel que je faisais des rêves de science-fiction. J’étais solitaire dans un pays très lointain et habitais un château transparent fabriqué de briques et de moellons de glace. Les loups et les renards rôdaient alentour et les aigles se nourrissaient des graines que je leur jetais. J’aimais alors autant ces paysages oniriques que la réalité. Comme ma mère. Et ce goût ne me quitta jamais.

Ma mère sur les toits de Londres après-guerre

À Paris nous partions le vendredi après-midi en autobus pour passer la fin de la semaine dans l’appartement de Thélé et Mickey les parents de notre père (Thélé était le diminutif de Thérèse et Mickey celui de Louis pour ne pas confondre avec mon père qui portait le même prénom. Nous avions inventé ces surnoms et ils leur restèrent). Nous avions aussi un langage secret. Je nous revois, deux petits enfants en uniforme, jupe plissée pour moi, nattes bien serrées, short long trop serré pour mon frère qui se grattait ce qui agaçait Thélé, vestes à rayures pour tous les deux. Chez mes grands-parents, tout était permis. Nous nous cachions à l’intérieur de l’énorme soupière dans le gros placard faux XIX campagnard à deux battants du salon, mangions des gâteaux, c’est de cette époque que date mon goût pour fabriquer de la pâtisserie, délirions dans la chambre d’amis du petit appartement, suspendus au lustre, fracassant le lavabo qui pourtant à cette époque était très solidement amarré par un ouvrier très français et très consciencieux qui vous faisait une vraie facture sans qu’on ait à la réclamer. Ma grand-mère me faisait admirer sa collection de pierres précieuses. Elle les gardait dans une petite bourse en peau parfumée, rangée dans son armoire sous une pile de gants minuscules délicatement parfumés. Je prenais mon petit déjeuner au lit avec elle et Jacques. Le bouillonnant colonel Mickey bourdonnait autour de nous, apportant les croissants du dimanche encore tièdes. Thélé sortait de leur cachette des petits cailloux colorés, des améthystes, des opales, des saphirs et les caressait délicatement. Ses mains étaient très douces, ses ongles délicats, roses, bombés et polis. Elle n’eut jamais de diamants, un des vrais regrets de cette grande coquette, mais une parure en grenat complète et un collier délicat de minuscules perles et de roses en or don d’une lointaine aïeule très riche et très titrée que je portais à mon mariage et qui ne quitta pas mon cou durant quarante ans. Elle avait aussi de beaux bracelets tanks très lourds et une chaîne que ma sœur avait toujours dans sa salle de bain la dernière fois que je la vis. À sa mort Mickey nous remit tous les bijoux qu’il avait au fil des années offerts à sa femme, un geste d’amour absolu et un exploit vu l’état de sa bourse que nous nous partageâmes avec Jacques. Mon frère les perdit dès le lendemain alors qu’il faisait du patin à roulettes ou en les distribuant généreusement à ses amies. Je regrette ces bijoux, ils étaient beaux, les seules belles choses qu’ait jamais eu ma grand-mère, très sales malheureusement, ce que me fit remarquer à ma grande honte un bijoutier quand je dus un jour me résoudre à les vendre. Ma grand-mère très malade n’avait pas pensé à les faire tremper dans une eau savonneuse et à les brosser avec une brosse à dents usagée.

Thélé après avoir terminé son ménage, gantée, chapeautée, en beauté, allait courir les Grands Magasins tout l’après-midi durant. Elle essayait, prenait la pose, s’admirait dans des ensembles, des fourrures hors de prix et n’achetait jamais rien. Je l’accompagnais quand je restais avec elle rue Saint Fargot. On se régalait ensuite d’un énorme chocolat liégeois dans un des cafés chics des grands boulevards. Souvent, elle m’amenait voir un spectacle pour enfants dans un théâtre enluminé très comédia dell Arte. Je ne découvris la Comédie française et les petits théâtres d’art et d’essais de Montparnasse qu’à quinze ans révolus. Le colonel Mickey m’emmenait tirer le canon sur les collines de Versailles avec son régiment dont j’étais devenue la mascotte et m’apprenait à manipuler des armes en cachette de ma mère, de vrais revolvers, pas des jouets en bois. Une éducation guerrière qui m’a profondément marquée. Je commençais l’équitation à l’École Militaire, une petite enfant de cinq ans perchée sur un cheval immense. Quelle fierté ! Et je continue à faire impeccablement mon lit au carré comme toute cantinière qui se respecte. Il est vrai qu’avec maintenant ces fichues couettes, mais je me revendique soldate, catalane et républicaine.

Thélé nous nourrissait de crème fraîche d’Isigny, cette bonne crème normande, de gâteaux et de charcuterie. Les légumes, bof. Mon père se serait avec joie sustenté uniquement de frites accompagnées rituellement de beurre, du beurre aux frites en réalité. Un morceau de beurre bien dur, une fritte bouillante ! Et vice-versa. Mon petit frère cafta, pourtant la mode était au elle pèse tant à l’honneur dans nos belles campagnes. Maman se fâcha, ma grand-mère en resta furieuse. Les rapports étaient tendus avec sa belle-famille, les armes, le canon qui rend sourde, tous ces pots de crème même pas allégés. Maman souffrait d’épuisantes et douloureuses coliques néphrétiques. Pas comme nous et mes grands-parents qui jouissions d’une épatante santé. Nul n’est parfait, nous trouvions à l’époque notre mère épatante, elle aussi, mais on nous avait enseigné à ne jamais répondre à un adulte, à le saluer gravement et à supporter ses baisers baveux.

— Une femme qui fréquente des nègres et des jaunes dans ses soi-disant congrès où, soi-disant, elle travaille.

(Mon grand-père n’admit jamais que l’épouse du fils adoré ait plus de diplômes, gagne autant que son mari et ait un poste prestigieux au gouvernement.) Il nous expliquait tout cela doctement, persuadé d’être dans le vrai. Cette éducation se faisait aussi en cachette. Étonnamment nous ne sommes pas devenus racistes. Les petits blancs bon teint que nous étions avaient pourtant de qui tenir.

Mickey ne savait pas faire la cuisine à part de merveilleuses frites, fines, croquantes et dorées dont il avait nourri son fils tout au long de son enfance (il paraît que les émigrés russes quand ils arrivèrent en France les découvrirent, délicieuses pour qui n’a jamais mangé que des pommes de terre bouillies couronnées chichement de crème aigre et accompagnées d’un gros cornichon à la saumure). Il les épluchait avec un économe. Jacques et moi le regardions avec admiration jeter les fines lamelles presque translucides et d’égale épaisseur dans l’huile bouillante en les surveillant d’un œil impérieux. Deux bains, telle était sa préconisation absolue. Avec ces frites et la nourriture de ma grand-mère, nous nous régalions, très loin des bouillies d’avoine, des steaks presque crus et des salades de champignons ramassés dans les sous-bois de Fontainebleau dont maman pensait qu’elles ne pouvaient que nous faire du bien. Papa réussit toutefois à empoisonner son épouse et mon frère à deux reprises. Jacques décréta qu’il ne toucherait plus jamais aux cueillettes amoureusement faites de son père. Maman, elle se tâtait. À Noël, l’unique fois de l’année où elle mettait les pieds dans la cuisine sauf pour y déposer en vrac et à toute vitesse les courses, elle fabriquait de ses blanches mains une énorme bûche avec d’admirables petits champignons en meringue qui me pétrifiaient, j’en restais sans voix (un exploit pour moi qui passais tout mon temps libre à enquêter et assommer d’innombrables questions tout adulte à ma portée) et la décorait de fruits confits. Avec une fourchette elle dessinait de profonds sillons dans la crème parfumée au café qui imitaient ainsi les nervures du bois. Les années soixante raffolaient du beurre, du sucre cher à l’époque et du rhum qui curieusement semblaient n’avoir que peu d’effet sur leur santé et leur poids. Je me mis à la vraie cuisine française avec d’antiques livres du dix-huitième siècle à reliures en cuir éraflées et tachées de gras où il est nécessaire, voire indispensable de prévoir vingt chapons et un kilo de lard gras pour faire un fond de veau couleur caramel de un litre. La préconisation du cuistot était kantienne. Nous en avions pour une année entière, ma mère s’étonnait de la masse d’argent que coûtaient ces courses sidérantes.

— Si tu faisais genre carême ? suggérait avec crainte cette athée impénitente, mais je déteste le poisson et son odeur. Mon père appréciait de manger pour une fois, tout simplement, bien. Les fiches cuisine d’ELLE étaient aussi bien pratiques et j’assurais peu à peu toutes les réceptions de mes parents. Le seul ratage se produisit la fois où j’oubliais de mettre du lait dans la quiche lorraine. La quiche à ma grande surprise ne gonfla pas.

Mon petit frère se montra fin tacticien et émérite défenseur de sa grande sœur quand, harcelés par des crétins alors que nous rendions à un cours de gymnastique, il leur expliqua doctement que cette conne était sa sœur, il en savait quelque chose et qu’il valait mieux discuter avec lui, me permettant ainsi de m’échapper. Il était loin le temps où il pleurait dans la cour de Montaigne, m’appelant au secours. Mon fils fit de même un jour, rentrant du lycée Duruy et encerclé par une bande de petites frappes qui voulaient lui taxer sa montre, son pain au chocolat et son moyen de locomotion.

— Une seconde, leur dit-il. Excusez-moi j’enlève mes rollers.

Il fit comme dit et brandissant les lames aiguisées des dits rollers se fraya, victorieux, un chemin.

L’intelligence prévaut souvent sur la bestialité. J’en sais quelque chose, en Iran je m’enfonçai la clef de la Rolls de mon prétendant princier en voulant répondre d’une tape à une innocente moquerie. Mon cerveau primitif se mettait immédiatement en ordre de marche à la moindre attaque, je suis devenue plus stratège.