Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

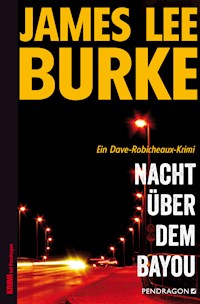

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi

- Sprache: Deutsch

Aaron Crown, der wegen Mordes an dem schwarzen Bürgerrechtler Ely Dixon zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde, hat immer wieder behauptet unschuldig im Gefängnis zu sitzen und bittet Dave Robicheaux um Hilfe. Gleichzeitig dreht ein Fernsehteam eine Dokumentation über den alten Fall und stößt dabei auf einige Ungereimheiten. Durch einen glücklichen Umstand gelingt Crown die Flucht aus der Haftanstalt. Und ein Mexikaner wird damit beauftragt, Dave zu töten, denn offenbar soll niemand mehr in dem alten Fall Staub aufwirbeln.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

James Lee Burke • Nacht über dem Bayou

Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel „Cadillac Jukebox“.

Pendragon Verlag

gegründet 1981

www.pendragon.de

Überarbeitete Neuausgabe

Veröffentlicht im Pendragon Verlag

Günther Butkus, Bielefeld 2019

© by James Lee Burke 1996

© für die deutsche Übersetzung

by Pendragon Verlag Bielefeld 2019

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Mareike Fietz, Florian Polkowski

Umschlag und Herstellung: Uta Zeißler, Bielefeld

Umschlagfoto: simba / Shotshop.com

Satz: Pendragon Verlag auf Macintosh

E-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net

E-Book ISBN 978-3-86532-740-6

JAMES LEE BURKE

Nacht über dem Bayou

Ein Dave-Robicheaux-Krimi Band 9

Aus dem Amerikanischen von Georg Schmidt

Für Russ und Jayne Piazza

1

Aaron Crown hätte sich nie wieder bei uns blicken lassen sollen. Genau genommen war er doch sowieso keiner von uns gewesen. Er und seine Familie, schwerfällige Waldbauern aus dem Norden von Louisiana, hatten sich einst im Iberia Parish niedergelassen, hielten aber an ihren heimischen Bräuchen fest – sie stahlen gelegentlich Vieh von den Weiden entlang der Flussufer, wilderten in den Wäldern und trieben, wie manche meinten, womöglich Inzest.

Ich sah Aaron Crown vor 35 Jahren zum ersten Mal, als er draußen am Highway eine Zeit lang Erdbeeren und Wassermelonen zum Verkauf anbot. Vom gleichen Laster, mit dem er ansonsten Kuhmist transportierte.

Er schien irgendwie seitwärts zu gehen, wie eine Krabbe, trug selbst im Sommer lange Latzhosen und ließ sich jeden Samstagmorgen vom Barbier für einen Dollar den Schädel einseifen und glatt rasieren. Sein stämmiger, dicht behaarter Körper roch streng, wie saure Milch, sodass der Barbier jedes Mal hinten und vorne die Türen aufriss und die Ventilatoren einschaltete, wenn Aaron bei ihm auf dem Stuhl saß.

Nie sah ihn jemand hitzig oder handgreiflich werden. Die Schwarzen, die für ihn arbeiteten, nahmen ihn hin, wie er war – ein Weißer, weder gut noch schlecht, mit einer vernuschelten Sprache und merkwürdig grünen Augen, dessen Launen und Stimmungen nur für ihn selbst nachvollziehbar waren. Zum Vergnügen der Schwarzen, die jeden Samstagmorgen beim Schuhputzstand vor dem alten Frederick Hotel herumlungerten, riss er Streichhölzer an den Schneidezähnen an, goss sich Kerzenwachs in den Handteller und ließ es bis auf einen letzten schwarzen Rest abbrennen oder warf ein Messer zwischen die Kappen seiner Arbeitsstiefel.

Doch wer Aaron Crown einmal in die Augen geschaut hatte, konnte sie nie wieder vergessen. Aus ihnen sprach ein wachsamer Hunger, wie bei einem Reptil, sie funkelten misstrauisch, ohne dass es einen Grund dafür gab, und strahlten eine sexuelle Gier aus, bei der einem unbehaglich zumute wurde, egal welchem Geschlecht man angehörte.

Manche sagten, er sei einst Mitglied beim Ku-Klux-Klan gewesen und wegen einer Schlägerei in einer Baptistenkirche ausgestoßen worden, bei der er seinen Kontrahenten eine Holzbank ins Gesicht geschleudert hatte.

Doch für uns, die wir in einer von französischer Lebensart und vom Katholizismus geprägten Kultur lebten, waren das Hinterwäldleranekdoten, ebenso abwegig und unglaublich wie die Geschichten über Lynchmobs und Brandanschläge auf schwarze Kirchen oben in Mississippi.

Woher hätten wir wissen sollen, dass Aaron Crown eines Nachts bäuchlings wie ein Scharfschütze, den Lederriemen seines Mauser-Sportgewehrs eng um den Unterarm geschlungen, das Gemächt leicht an die Erde gedrückt, unter einer immergrünen Eiche lag, durch deren moosbehangene Zweige das Mondlicht wie blaue Spinnweben fiel, und dem berühmtesten schwarzen Bürgerrechtler in Louisiana durchs geschlossene Fenster eine Kugel in den Kopf jagte?

Es dauerte 28 Jahre, bis man ihn dingfest machte, bis man die Geschworenen beisammenhatte, überwiegend Angehörige einer jüngeren Generation, die kein Interesse daran hatte, sich für Männer wie Aaron Crown zu verwenden.

Von Anfang an waren alle von seiner Schuld überzeugt gewesen. Er hatte die Tat nicht geleugnet. Und außerdem war er eigentlich nie einer von uns gewesen.

Es war Frühherbst und ein Wahljahr. Sobald morgens die Sonne über dem Sumpf aufging und den Nebel zwischen den überfluteten Zypressen wegbrannte, die gegenüber von meinem Köderladen und Bootsverleih am Ufer des Bayou standen, nahm der Himmel einen derart harten, herzerfrischend tiefblauen Ton an, dass man das Gefühl hatte, man brauchte nur den Arm auszustrecken und könnte sich eine Handvoll davon greifen. So wie man einen Klumpen Rohbaumwolle pflückt. Die Luft war kühl und trocken, und vom Fahrweg entlang des Bayou stieg der Staub wie goldene Säulen aus Rauch und Licht durch das Blätterdach der Eichen auf. Ich schmirgelte an diesem Samstagmorgen die Planken meines Bootsanlegers, und als ich aufblickte, sah ich Buford LaRose und seine Frau Karyn, die durch den langen Tunnel aus Bäumen auf mich zujoggten. Sie kamen mir vor, als seien sie dem Foto eines Fitnessmagazins entsprungen, so als habe ein findiger Fotograf diese Szene für ein verklärendes Abbild des so genannten Neuen Südens eingefangen. Erst dann fand ich es merkwürdig, dass sie hier auftauchten, 40 Kilometer von der renovierten Plantagenbesitzervilla entfernt, in der sie wohnten.

Ich redete mir ein, dass sie nicht meinetwegen gekommen waren, dass es sich nicht gehörte, wenn ich sie aus reiner Höflichkeit beim Laufen störte. Daher legte ich die Schleifmaschine beiseite und ging zum Köderladen.

„Hallo!“, hörte ich Buford rufen.

Die Vergangenheit holt einen auf diverse Art ein. In diesem Fall geschah es in Gestalt von Karyn LaRose, deren platinblonde hochgesteckte Haare klatschnass waren. Ihre Shorts und das lilagoldene Mike-the-Tiger-T-Shirt klebten wie nasse Papiertücher an ihrem Leib.

„Wie geht’s euch?“, erwiderte ich mit einem steifen Lächeln.

„Hat Aaron Crown Sie schon angerufen?“, fragte Buford, während er sich mit einer Hand am Geländer abstützte und mit der anderen den Fuß bis zu seinem Schenkel hochzog.

„Woher wissen Sie davon?“, fragte ich.

„Er sucht Menschen mit einem weichen Herz, die sich seine Geschichte anhören.“ Buford grinste, dann zwinkerte er mir voller Selbstvertrauen zu, ganz der ehemalige Quarterback, der vor 20 Jahren, als er für die Louisiana State University spielte, mühelos Pässe an die 70 Meter werfen konnte. Sein Bauch war nach wie vor flach, die Taille schmal, die Brust sehnig wie bei einem Preisboxer. Seine ebenmäßigen breiten Schultern waren oliv gebräunt, die Spitzen der lockigen braunen Haare von der Sonne gebleicht. Er zog den anderen Fuß nach hinten hoch und blinzelte mich durch den Schweiß an, der ihm von den Augenbrauen tropfte.

„Aaron hat sich in den Kopf gesetzt, dass er unschuldig ist“, sagte er. „Er hat eine Filmfirma an der Hand, die an ihn glaubt. Blicken Sie allmählich durch?“

„Sucht er etwa einen dummen Cop, der sich für ihn einsetzt?“, fragte ich.

„‚Menschen mit einem weichen Herz‘, habe ich gesagt“, erwiderte er. Er strahlte jetzt übers ganze Gesicht.

„Wieso kommst du uns nicht öfter mal besuchen, Dave?“, fragte Karyn.

„Klingt nicht schlecht“, sagte ich nickend und ließ den Blick über das Wasser schweifen.

Sie reckte das Kinn vor, wischte sich den Schweiß vom Nacken, schaute mit geschlossenen Augen in die Sonne, schürzte die Lippen und atmete ein, so als sei die Luft zu kalt. Dann schlug sie die Augen wieder auf und lächelte, während sie sich mit beiden Armen auf das Geländer stützte und erst das eine, dann das andere Bein dehnte.

„Wollt ihr mit reinkommen und was trinken?“, fragte ich.

„Lassen Sie sich von dem Kerl nicht zum Narren halten, Dave“, sagte Buford.

„Warum sollte ich?“

„Warum sollte er Sie überhaupt anrufen?“

„Wer hat Ihnen das gesagt?“, fragte ich.

„Sein Anwalt.“

„Mit der Schweigepflicht scheint er’s nicht so genau zu nehmen“, sagte ich.

„Machen Sie mal halblang, Dave“, erwiderte er. „Wenn Aaron Crown jemals aus Angola rauskommt, bringt er zuerst seinen Anwalt um. Das heißt, nachdem er den Richter erschossen hat. Woher ich das wissen will? Weil Aaron den Richter angerufen hat – per R-Gespräch wohlgemerkt – und es ihm gesagt hat.“

Sie verabschiedeten sich, fielen wieder in Trab und liefen Seite an Seite an den Rasensprinklern vorbei, die zwischen den Bäumen in meinem Vorgarten standen. Ich schaute ihnen hinterher, bis sie immer kleiner wurden, und hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass soeben etwas Unerhörtes, wenn nicht sogar Ungeheuerliches vorgefallen war.

Ich stieg in meinen Pick-up und holte sie nach gut 400 Metern ein. Sie trabten ungerührt weiter.

„Eins macht mir zu schaffen, Buford“, sagte ich und beugte mich aus dem Fenster. „Sie haben ein Buch über Aaron Crown geschrieben. Womöglich werden Sie dadurch unser nächster Gouverneur. Und jetzt wollen Sie darüber verfügen, mit wem der Typ Umgang haben darf ?“

„Das macht Ihnen also zu schaffen, was?“, fragte er, während seine luftgepolsterten Laufschuhe rhythmisch auf den Boden schlugen.

„So unverständlich ist das doch nicht“, sagte ich.

Karyn beugte sich an ihm vorbei und grinste mich an. Ihr Mund war hellrot, die braunen Augen funkelten, sie wirkte glücklich, energiegeladen vom Laufen.

„Euch wird noch viel mehr zu schaffen machen, wenn ihr diesen rechten Idioten im November zur Macht verhelft. Bis zum nächsten Mal, mein Guter“, sagte er, reckte seinen Daumen in die Höhe und trabte mit seiner Frau weiter, quer durch einen schattigen Pecanbaumhain.

Sie rief mich an diesem Abend an, nicht im Haus, sondern im Köderladen. Durch das Fliegengitter sah ich die erleuchtete Veranda und die Fenster meines Hauses, das oben am Hang, hinter den Bäumen, auf der anderen Seite des Fahrwegs stand.

„Bist du sauer auf Buford?“, fragte sie.

„Nein.“

„Er möchte bloß nicht, dass du benutzt wirst, das ist alles.“

„Ich weiß seine Sorge zu schätzen.“

„Hätte ich nicht dabei sein sollen?“

„Ich freue mich, dass ihr vorbeigekommen seid.“

„Wir waren damals beide nicht verheiratet, Dave. Wieso ist dir das so unangenehm, wenn wir uns sehen?“

„Ich glaube, dieses Gespräch bringt nichts“, sagte ich.

„Ich halte nicht viel von Schuldgefühlen. Du offenbar schon, schade drum“, erwiderte sie und legte auf.

Der Lohn einer samtschwarzen Nacht, dachte ich, dazu ein Himmel voller Sterne, zu viel Champagner, ein grasbewachsener Uferdamm und ein warmer Wind, der vom Wasser wehte. Zu fortgeschrittener Stunde war es schwer, enthaltsam zu bleiben.

Aber hier ging es gar nicht um Schuldgefühle wegen eines spontanen Schäferstündchens. Karyn LaRose war eine Frau, an die man besser nicht dachte, wenn man verheiratet war.

Aaron Crown trug ausgewaschene Gefängniskleidung, die ihm zu klein war, als er in Fußeisen und Bauchkette aus dem Zellenblock in den Verhörraum gebracht wurde.

Er musste mit Trippelschritten gehen, vornübergebeugt, da beide Hände an die knapp unter seinem Brustkorb sitzende Bauchkette angeschlossen waren, sodass er wie ein affenartiges Wesen wirkte, das man in eherne Bande geschlagen hatte.

„So möchte ich nicht mit Aaron reden. Wie wär’s, Cap?“, fragte ich den Aufseher, der seit 55 Jahren Wachmann im Angola war und mit einer doppelläufigen Schrotflinte Sträflinge behütete.

Der Aufseher sah mich mit verkniffenem Blick an und musterte mich abschätzig, so wie er es seit jeher tat. Die Augenwinkel waren von tausend kleinen Fältchen zerfurcht, seine Haut war runzlig und dunkel, wie bei einem Mulatten, so als sei sie über offenem Feuer geräuchert worden. Er zog die Bruyèrepfeife aus seinem Hosengürtel, steckte sie in den Mund und kaute mit den Backenzähnen darauf herum. Wortlos schloss er Aarons Ketten auf und ließ sie zu Boden fallen wie ein nutzloses Übergewand. Dann streckte er seinen schwieligen Zeigefinger aus, hielt ihn Aaron vors Gesicht und entriegelte eine Seitentür, die auf einen lehmigen, mit Stacheldraht umzäunten Hof führte, auf dem eine einsame Trauerweide mit gelb verfärbtem Laub stand.

Ich setzte mich auf eine Stemmbank, während Aaron Crown vor dem Zaun in die Hocke ging, einen Lederbeutel mit Pfeifentabak zückte und sich eine Zigarette drehte. Seine Fingernägel waren so dick und fleckig, dass sie wie aus Schildpatt wirkten. Graue Haare wucherten ihm aus Ohren und Nase. Schulter und Brustansatz waren mit Muskeln bepackt, voller dicker Adern und Sehnen. Er riss ein Streichholz an seinem Daumennagel an, schirmte es vor dem Wind ab und inhalierte mit einem Atemzug den ganzen Zunder und Schwefel.

„Ich bin’s nicht gewesen“, sagte er.

„Sie haben sich damals schuldig bekannt, Partner.“

„Das hat der Sausack gemacht, der mir zugewiesen worden is’.“ Er zog an seiner selbst gedrehten Zigarette, tippte die Asche im Wind ab.

Als ich nichts erwiderte, sagte er: „Die ham mir 40 Jahre gegeben. Gestern bin ich 68 geworden.“

„Sie hätten sich den Bundesbehörden stellen sollen. Dann wären Sie lediglich wegen eines Verstoßes gegen die Bürgerrechte eingefahren“, sagte ich.

„Wenn du in’ Bundesknast gehst, hockst du mit Farbigen in einer Zelle.“ Er blickte zu mir auf. „Die schlitzen dich im Schlaf auf. Ich hab’s gesehn.“

In der Ferne sah ich den Uferdeich am Mississippi und die vom Wind zerzausten Bäume vor dem zinnoberroten Himmel.

„Warum haben Sie gerade mich angerufen?“, fragte ich.

„Weil du damals losgezogen bist, als sich meine Kleine im Henderson-Sumpf verirrt hat.“

„Aha … Ich weiß nicht, was ich machen kann, Aaron. Das Gewehr, das man am Tatort gefunden hat, hat Ihnen gehört, stimmt’s? Die Fingerabdrücke, die man darauf gefunden hat, stammen von Ihnen.“

„Es is mir gestohlen worden, und Fingerabdrücke war’n auch nicht drauf. Nur ein Daumenabdruck am Kolben. Warum sollte ein Weißer mitten in der Nacht hingehn, ’n Nigger umbringen und sein eignes Gewehr liegen lassen, damit’s der Nächstbeste findet? Warum wischt er nur den Abzug ab und nicht den Kolben?“

„Sie sind davon ausgegangen, dass Sie im Staat Louisiana niemals verurteilt werden.“

Er saugte an einem Zahn, drückte seine Zigarette auf der Kappe seines Arbeitsstiefels aus, schälte das Papier von der Kippe und ließ es vom Wind verwehen.

„Ich bin’s nicht gewesen“, sagte er.

„Ich kann Ihnen nicht helfen.“

Er richtete sich mit knackenden Knien auf und ging zum Zellenblock zurück. Die Haare an seinen Armen schimmerten in der untergehenden Sonne silbern wie bei einem alten Gorilla.

2

Die überfluteten Weiden und Zypressen wirkten in dem frühmorgendlichen Dunst, der über dem Henderson-Sumpf hing, wie graugrüne Kleckse. Meine Adoptivtochter Alafair saß am Bug, als ich das Außenborderboot zwischen zwei schwimmenden Inseln aus Wasserhyazinthen hindurchsteuerte und bei der Einfahrt in die Bucht wieder Gas gab. Die Luft war feucht und kühl und roch nach Sac-a-lait, Süßwasserbarschen, die sich dicht unter der Wasseroberfläche tummelten, und in der diesigen Luft sah man die Feuersäulen der Bohrinseln, auf denen Erdgas abgefackelt wurde. Als Alafair das Gesicht in den Wind wandte, wurden ihre langen schwarzen Haare wie ein dickes Tau nach hinten geweht. Sie war jetzt 14, sah aber älter aus, und häufig drehten sich erwachsene Männer im Vorbeigehen nach ihr um.

Wir fuhren durch eine lang gestreckte, seichte Bucht voller Baumstümpfe und aufgegebener Ölplattformen. Dann deutete Alafair auf eine Reihe Holzpfähle, die schwärzlich im Dunst schimmerten. Ich stellte den Motor ab und ließ uns vom Kielwasser weitertreiben, bis sich der Anker, ein 30 Zentimeter langes Stück Bahnschiene, das Alafair über die Bordwand gleiten ließ, im Schlick festsetzte und das Boot herumzog. Die Elritzen wimmelten unter meinen Händen, als ich in den kalten Wassereimer griff und ein paar Köderfische herausholte.

„Riechst du die Sac-a-lait ?“, fragte sie. „Das müssen Tausende sein.“

„Bestimmt.“

„Hier ist die beste Stelle in der ganzen Bucht, stimmt’s?“

„Ich kenne keine bessere“, sagte ich und reichte ihr ein Sandwich, nachdem sie ihren Angelhaken zwischen den Pfählen ausgeworfen hatte.

Es war neun Jahre her, seit ich sie aus dem Wrack eines untergegangenen Flugzeugs gezogen hatte, das Kriegsflüchtlinge aus El Salvador außer Landes befördert hatte. Im Traum sah ich manchmal noch das Bild vor mir, wie ich sie um Atem ringend in der auf dem Kopf stehenden Kabine gefunden hatte, das Gesicht wie ein Guppy nach oben, in die wabernde, allmählich schwindende Luftblase über ihrem Kopf gestreckt, während sie über dem Leib ihrer ertrunkenen Mutter verzweifelt mit den Beinen im Wasser ruderte.

Doch die Zeit heilt manche Wunden, und heute saß ich nicht mehr grübelnd am Wasser und stellte mir vor, dass dort unten die Welt der Toten war. Auch die Geister der Dorfbewohner mit den vom Druck der Sprenggranaten weit aufgerissenen Mündern flüsterten mir nicht mehr aus den braunen Fluten des Mekong zu, und sogar meine ermordete Frau Annie, die früher, wenn es regnete, von ihrem neuen Zuhause tief unter dem Meer zu mir gesprochen hatte, suchte mich nicht mehr auf.

Wasser, das war jetzt einfach das weite, überflutete Schwemmland des Atchafalaya-Beckens in Südlouisiana, wo es nach Humus und dem Rauch der Holzfeuer roch, wo die Wildenten scharenweise über den Weiden aufstiegen und in langen schwarzen Ketten vor der Sonne vorbeiflogen, die so gelb wie Eidotter war.

„Hast du wirklich diesen Aaron Crown im Angola besucht, Dave?“, fragte Alafair.

„Na klar.“

„Mein Lehrer hat gesagt, er ist ein Rassist. Er hat oben in Baton Rouge einen Schwarzen umgebracht.“

„Aaron Crown ist ungehobelt und äußerlich abstoßend. Ein Mensch, den niemanden leiden kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er ein Mörder ist, Alf.“

„Warum nicht?“

„Ich wünschte, ich wüsste es.“

Eine Antwort, die ebenso unklar wie beunruhigend war.

Warum? Weil Aaron Crown nicht ins übliche Schema passte. Er war kein Rassist, jedenfalls kein eingefleischter, so wie die meisten, die sich dazu bekannten. Politisch engagiert war er auch nicht, meines Wissens zumindest nicht. Welche Beweggründe sollte er also haben, fragte ich mich. Bei Mordfällen ging es fast immer um Geld, Sex oder Macht. Was hatte Aaron Crown im Sinn gehabt?

„Worüber denkst du nach, Dave?“, fragte Alafair.

„Vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Cop in New Orleans war, ist Aaron Crown zu unserem Haus gekommen, wo ich damals gerade meinen Urlaub verbracht habe, und hat gesagt, seine Tochter hätte sich hier draußen mit einem Boot verirrt. Sie war 14, und niemand wollte sie suchen, weil sie dafür bekannt war, dass sie öfter davonlief, Dope rauchte und allerlei andere Sachen trieb. Du weißt, was ich meine?“

Sie schaute zu dem Schwimmer, der zwischen den Pfählen trieb.

„Und ich habe sie auch gefunden. Sie hatte sich aber nicht verirrt. Sie war auf einem Hausboot, genau da drüben, auf der anderen Seite der Bucht. Mit zwei Männern. Ich habe Aaron nie erzählt, was sie gemacht hat. Aber ich glaube, er wusste Bescheid.“

„Meinst du, er ist unschuldig?“

„Wahrscheinlich nicht. Irgendwas stößt mir dabei seltsam auf, Alf. Der Typ hat seine Tochter geliebt, was wiederum bedeutet, dass er etwas empfindet, die gleichen Gefühle hat wie wir auch. An so was denken wir nicht gern, wenn wir jemanden zum Mörder und Bürgerschreck abstempeln.“

Sie prustete los, weil sie den Ausdruck Bürgerschreck komisch fand.

Kurz darauf fing es an zu tröpfeln, weshalb wir uns die Regenmäntel über den Kopf hängten, sodass wir aussahen wie zwei Bettelmönche, weiter unsere Angeln auslegten und bis in den Vormittag hinein zwischen den Pfählen auf Sac-a-lait-Jagd gingen. Danach legten wir unsere Beute in der Kühlbox auf Eis und fuhren nach Hause, als von Süden gerade der nächste Regenschauer aufzog.

Wir nahmen die Fische unter der Segeltuchplane am Bootsanleger aus, schnitten sie hinter den Kiemen ein und entschuppten sie mit zwei Löffeln. Batist, der Schwarze, der für mich arbeitete, kam mit einer kalten Zigarre im Mund aus dem Köderladen. Er ließ die Tür hinter sich zuknallen. Er war kahlköpfig und trug eine ausgestellte Bluejeans und ein weißes T-Shirt, das sich wie ein altes Seihtuch um seine breite Brust spannte.

„Da drin is’ ’n Wärter von der Sträflingsfarm“, sagte er.

„Was will er?“, fragte ich.

„Hab nicht gefracht. Geld ausgeben will er jedenfalls nich’. Dave, müssen wir jemand wie den in unsern Laden lassen?“

O Mann, dachte ich.

Ich ging hinein und sah den alten Wachmann aus dem Angola, mit dem ich gestern bei meinem Besuch im Zellenblock zu tun gehabt hatte, an einem Tisch weit hinten sitzen, neben dem Kühlschrank, in dem wir das Fleisch für das Mittagessen lagerten. Er hielt sich kerzengerade, und sein Gesicht wirkte wie aus Teakholz geschnitzt. Er trug ein frisches Khakihemd, dazu die entsprechende Hose, einen von Hand gefertigten Gürtel und einen weißen Strohhut, den er tief in die Stirn gezogen hatte. Sein Gehstock, oben gekrümmt, unten mit einer 15 Zentimeter langen Stahlkappe versehen, so wie einst bei den Aufsehern der Sträflingstrupps am Straßenrand, hing mit dem Griff an der Rückenlehne. Er hatte sich eine Dose Limonade für 15 Cent gekauft und aß dazu Ingwerplätzchen aus einer braunen Papiertüte, die er mitgebracht hatte.

„Was ist los, Cap?“, fragte ich.

„Ich muss mal Ihre Meinung zu was hörn“, erwiderte er. Er sprach den typischen Dialekt aus dem Bergland von Nordlouisiana, kehlig, mit gedehnten Vokalen und trotzdem abgeschliffen und vernuschelt – eine Sprache wie aus dem 19. Jahrhundert.

Seine mit Leberflecken gesprenkelten Hände zitterten leicht, als leide er an Schüttellähmung. Er hatte seinen Beruf bereits zu einer Zeit ausgeübt, als Sträflinge noch mit der Lederpeitsche geprügelt, bäuchlings auf Ameisenhaufen gebunden, in die Schwitzkästen von Camp A gesteckt, manchmal sogar aus einer Laune heraus von den Wärtern ermordet und am Uferdamm des Mississippi verscharrt wurden. In all den Jahren, die ich ihn kannte, hatte ich ihn nicht ein Mal lächeln sehen oder irgendetwas über sein Privatleben außerhalb der Strafanstalt erwähnen hören.

„Ein paar Filmleute ham mir 5000 Dollar für ein Interview über Crown geboten. Was soll ich Ihrer Ansicht nach machen?“, sagte er.

„Nehmen Sie’s. Was kann das schon schaden?“

Er biss den Rand eines Ingwerplätzchens ab.

„Ich hab das Gefühl, dass die von mir hörn wolln, dass er nicht auf die Farm da oben gehört. Dass da womöglich der Falsche einsitzt.“

„Aha.“

„Irgendwas ist doch da faul, oder nicht?“

„Wie bitte?“

„Wenn ein Weißer unten im Süden ’n Schwarzen umbringt, kommen doch die Leute aus Hollywood nicht daher und versuchen den Weißen rauszuhaun.“

„Darauf fällt mir auch nichts ein, Cap. Erzählen Sie ihnen einfach, was Sie meinen, und vergessen Sie die Sache.“ Ich schaute auf die elektrische Wanduhr über dem Ladentisch.

„Meiner Meinung nach ist der Mistkerl gar kein richtiger Mensch.“ Ich schaute ihn an. „Der stinkt, dass kein Waschen was nützt. Wenn er den Bürgerrechtsnigger nicht umgebracht hat, hat er einem anderen was angetan.“

Er zerkaute ein Ingwerplätzchen und spülte es mit einem kleinen Schluck Limonade hinunter. Sein Gesicht wirkte im Zwielicht wie mit einem Netz aus Fältchen überzogen.

Gerüchte verbreiten sich schnell unter den Bewohnern der hiesigen Gegend.

Am Dienstagmorgen kam Helen Soileau in mein Büro bei der Dienststelle des Sheriffs im Iberia Parish und sagte, wir müssten einen gewissen Mingo Bloomberg aufgreifen und festhalten, einen Gangster aus New Orleans, der als wichtiger Zeuge bei einem Mordanschlag auf einen Polizisten im French Quarter gesucht werde.

„Kennst du ihn?“, fragte sie. Sie trug eine gestärkte weiße Bluse, eine blaue Hose und hatte ihre Dienstmarke am Waffengürtel hängen. Sie war eine blonde, muskulöse Frau, deren Haltung und Miene immer so wirkten, als erwarte sie einen Affront oder eine Beleidigung.

„Er ist Ausputzer für die Giacano Familie“, sagte ich.

„Darüber haben wir nichts vorliegen.“

„Dann hapert’s bei der Absprache mit der Polizei von New Orleans. Mingos Opfer verschwinden spurlos. Fischfutter ist seine Spezialität.“

„Na großartig. Expidee Chatlin passt auf ihn auf.“

Wir besorgten uns einen Streifenwagen und fuhren auf Nebenstraßen durch den südlichen Teil des Parish, vorbei an zahllosen Zuckerrohrwagen, die zu den Raffinerien unterwegs waren. Dann folgten wir einem Dammweg durch ein teilweise abgeerntetes Feld, bis wir auf eine Fischerhütte mit einem Blechdach stießen, die etwas zurückgesetzt in einem Hain aus Persimonen- und Pecanbäumen stand. Vor der mit Fliegengitter umgebenen Veranda stand ein Streifenwagen mit offenen Vordertüren. Das Funkgerät war ausgeschaltet.

Expidee Chatlin war bislang hauptsächlich Verkehrspolizist gewesen oder hatte Betrunkene vom Gefängnis zur Gerichtsverhandlung geleitet. Er hatte schmale Schultern, einen breiten Hintern, Speckwülste um die Taille und einen dünnen Schnurrbart, der aussah wie mit einem Fettstift gezogen. Er und ein anderer Deputy saßen gemeinsam mit Mingo Bloomberg an einem Holztisch auf der Veranda und aßen Sandwiches.

„Was treiben Sie hier eigentlich, Expidee?“, fragte Helen.

„Auf euch warten. Was denn sonst?“, erwiderte er.

„Wie läuft’s, Robicheaux?“, fragte Mingo Bloomberg.

„Kann nicht klagen, Mingo.“

Er trank seine Bierdose aus und steckte sich eine Zigarette in den Mund, ohne sie anzuzünden. Er trug eine graue Hose ohne Gürtel, Slipper und ein langärmliges, mit Blumen bedrucktes Hemd und sah ziemlich gut aus. Seine Haare waren kupferrot und glatt nach hinten gekämmt, die Augen eisblau, der Blick penetrant wie ein Stinkefinger.

Er klappte sein Feuerzeug auf und riss es trocken an, als ob wir nicht da wären.

„Stehn Sie auf und lehnen Sie sich an die Wand“, sagte Helen.

Er senkte das Feuerzeug und verzog den Mund zu einem schiefen Grinsen. Sie nahm ihm die Zigarette aus dem Mund, warf sie hinter sich und richtete ihre Neun-Millimeter auf sein Gesicht.

„Sag irgendwas Dummes, du Sack. Mach schon. Tu mir den Gefallen“, sagte sie.

Ich zog ihn hoch, schubste ihn an die Wand und trat seine Füße auseinander. Als ich ihn abklopfte, stieß ich auf etwas Hartes, Eckiges in seiner linken Hosentasche. Ich nahm ihm eine .25er Automatik ab, zog das Magazin heraus, überzeugte mich, dass sie nicht durchgeladen war, und warf sie Expidee in den Schoß.

„Hat mir keiner was von gesagt. Ich hab gedacht, der Typ soll ein Zeuge sein oder so was Ähnliches“, sagte er.

Helen fesselte Mingo die Hände auf den Rücken und schob ihn auf die Fliegengittertür zu.

„Hey, Robicheaux, Sie und Ihre Kollegin können wieder runterkommen“, sagte er.

„Das liegt bei Ihnen, Mingo“, sagte ich.

Wir waren jetzt vor der Hütte, unter dem grauen Himmel, im Wind, der das Laub von den Bäumen am Rande der Lichtung blies. Mingo verdrehte die Augen. „Bei mir? Ihr solltet ’ne Registrierkasse oben auf eure Streifenwagen draufstellen“, sagte er.

„Könnten Sie das näher erklären?“, fragte ich.

Er warf einen Blick zu Helen und wandte sich dann wieder an mich.

„Lass uns einen Moment allein“, sagte ich zu ihr.

Ich ging mit ihm zur anderen Seite des Streifenwagens, öffnete die Hintertür, und er setzte sich hinter das Maschendrahtgitter. Ich stützte mich mit einem Arm am Dach ab und schaute ihm ins Gesicht. Eine ölige kupferrote Haarsträhne fiel ihm in die Augen.

„Sie haben sich bei diesem Crown ganz richtig verhalten. Wenn Sie sich richtig verhalten, lässt man Ihnen was zukommen. Stimmt damit was nicht?“, fragte er.

„Ja. Ich will nicht, dass man mir was zukommen lässt.“

„Dann ist das Ihr verdammtes Problem.“

„Bleiben Sie das nächste Mal lieber in Ihrer eigenen Sumpfstadt, Mingo“, sagte ich und schloss die hintere Tür.

„Ich hab einen Waffenschein für die Wumme, die Sie mir abgenommen haben. Ich will sie wiederhaben“, sagte er durch das offene Fenster.

Ich stand da, wartete, dass Helen sich ans Steuer setzte, trommelte mit den Fingern auf das Dach des Streifenwagens und versuchte meine fassungslose Miene zu verbergen.

Wenn man sich ernsthaft dem Alkohol ergibt – ich meine damit, volles Rohr, so als ob es sich um eine neue Religion handelt – und sich in die große Schar der Zecher einreiht, die sich singend und schunkelnd von jeglicher Unschuld in ihrem Leben verabschieden, lernt man sehr rasch die Verhaltensregeln dieser exklusiven Bruderschaft, die einen teurer zu stehen kommt als alles andere auf der Welt. Man säuft ab. Das heißt, dass man nicht in hell erleuchteten Lokalen trinken kann, unter gewöhnlichen Menschen, weil man ein Paria ist, ein Außenseiter, dem man seinen Irrsinn auf den ersten Blick ansieht. Folglich sucht man die Gesellschaft anderer Säufer, die im gleichen Zustand sind wie man selber oder am besten noch schlimmer dran.

Aber mit der Zeit wird das Revier kleiner, und es wird immer schwerer, Leute zu finden, die noch weiter heruntergekommen sind als man selbst, beziehungsweise Kneipen, in denen man auch früh um sechs noch eine Flasche Fusel kriegt.

Dann landet man in Läden wie Sabelle Crown’s Bar an der Unterführung in Lafayette.

In dieser Gegend hatte es einst ein schmuddeliges, aus Ziegeln gebautes Hotel und eine Reihe Billigbars gegeben, die von einer berüchtigten Familie syrischer Krimineller betrieben worden waren. Jetzt waren die alten Bars und das Hotel abgerissen, und von der letzten Säuferzeile der Stadt war nichts weiter übrig geblieben als Sabelles Bar, ein düsterer, zweistöckiger Holzbau, der wie ein letzter Zahn über der Unterführung aufragte.

Innen gab es keinerlei Spiegel, und die Musikbox und die Bierreklame über der Bar waren die einzigen Lichtquellen. In diesem Lokal blieb die Weihnachtsdekoration das ganze Jahr über hängen, und weil man nirgendwo sein Spiegelbild sah, musste man auch keine unangenehmen Vergleiche zwischen sich und anderen anstellen. Es sei denn, man zählte Sabelle dazu, die einst als Zwanzigdollarhure in New Orleans anschaffen gegangen war, ehe sie sich für etliche Jahre nach Norden abgesetzt hatte. Sie war jetzt nicht mehr die Jüngste, hatte graue Strähnen in ihren rotbraunen Haaren, aber sie sah gut aus in ihren Bluejeans und dem beigen Pullover mit V-Ausschnitt, und ihr Gesicht besaß nach wie vor eine herbe Schönheit, die noch immer manche Männerfantasie erregte – vor allem bei jenen, die sich zu später Stunde volllaufen ließen und immer noch glaubten, im Schummerlicht einer Bar könnten die ungestümen Jugendjahre wiederkehren.

Sie machte eine Flasche 7Up auf, stellte sie vor mich hin und gab mir ein Glas mit Eis.

„Geht’s dir gut, Streak?“, fragte sie.

„Nicht schlecht. Und dir, Sabelle?“

„Ich hoffe, du bist nicht hergekommen, weil du was Stärkeres willst.“

Ich lächelte, ohne etwas zu erwidern. Der Tresen fühlte sich klebrig an. „Warum interessiert sich ein Gauner aus New Orleans, ein gewisser Mingo Bloomberg, für deinen Vater?“, fragte ich.

„Bin ich überfragt.“

„Ich habe mir Aarons Fall heut Nachmittag noch mal vorgenommen. Ich glaube, er wäre davongekommen, wenn er einen guten Anwalt gehabt hätte“, sagte ich.

Neugierig musterte sie mein Gesicht. Die Bierreklame an der Wand warf kleine rote Lichtpunkte auf ihr Haar, wie Funken.

„Der eigentliche Haken war jedoch, dass Aaron anderen Leuten erzählt hat, er wär’s gewesen“, sagte ich.

Sie drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, stellte dann ein Schnapsglas und eine Flasche Cream Sherry neben meinen Ellbogen, ging über den Laufrost zum anderen Ende der Bar, kam auf meine Seite, setzte sich neben mich und hakte die Beine in die Sprossen des Hockers.

„Bist du noch verheiratet?“, fragte sie.

„Klar.“

Sie brachte den Gedanken nicht zu Ende. Stattdessen goss sie sich ein Glas Sherry ein und trank. „Daddy ist bis zur dritten Klasse in die Schule gegangen. Er hat vom Mistausfahren gelebt. Die reichen Leute an der East Main haben ihn nur zur Hintertür reingelassen.“

Ich wandte den Blick nicht von ihrem Gesicht.

„Schau, als dieser schwarze Bürgerrechtler mit Daddys Gewehr erschossen wurde, hat er sich Geschichten ausgedacht. Die Leute haben über ihn geredet. Mit einem Mal war er wer, zumindest eine Zeit lang“, sagte sie.

„Er hat bezüglich des Mordes gelogen?“

„Wie würde es dir denn schmecken, wenn du als weißer Abschaum giltst, noch dazu in einer Kleinstadt wie New Iberia?“

„Ist ja ein toller Tausch“, sagte ich.

„Weißt du was Besseres?“

Sie winkte dem Barkeeper, deutete auf eine Schuhschachtel unter der Kasse.

Er reichte sie ihr und ging wieder weg. Sie nahm den Deckel ab.

„Du bist doch beim Militär gewesen. Mal sehen, ob du das Zeug da drin kennst. Ich weiß über Orden nicht Bescheid“, sagte sie.

Der Karton war schwer und voller Uhren, Ringe, Taschenmesser und militärischer Auszeichnungen, darunter einige Purple Hearts und mindestens zwei Silver Stars. Außerdem enthielt er einen .32er Revolver, dessen Griff mit Isolierband umwickelt war.

„Wenn’s zu den Orden eine samtgepolsterte Schachtel gibt, lass ich drei Getränke anschreiben“, sagte sie.

„Danke für deine Mühe“, sagte ich.

„Sprich mit Buford LaRose, wenn du was über meinen Vater rausfinden willst. Wegen seinem Buch ist Daddy ins Gefängnis gekommen.“

„Möglicherweise tu ich das.“

„Wenn du Buford siehst, sag ihm …“ Doch dann schüttelte sie den Kopf, ohne den Satz zu beenden. Sie schürzte leicht die Lippen und hauchte einen Kuss in die Luft.

Tags darauf fuhr ich in der Mittagspause nach Hause, und als ich am Bayou um die Kurve bog, sah ich Karyn LaRoses blaues Mazda-Cabrio rückwärts aus meiner Auffahrt stoßen und über den Fahrweg auf mich zukommen. Karyn hielt neben mir an und nahm ihre Sonnenbrille ab. Sie lächelte und zeigte ihre weißen Zähne. Die gebräunte Haut und die platinblonden Haare waren vom Sonnenlicht gesprenkelt, das durch die Eichen fiel.

„Was gibt’s, Karyn?“

„Ich dachte, das wär ein günstiger Zeitpunkt, um euch mal rauszulocken.“

„Wie bitte?“

„Ach komm, hör mit den Kindereien auf, Dave.“

„Hör zu, Karyn …“

„Bis bald, Kleiner“, sagte sie und legte den Gang ein. Ihre Haare wehten im Wind, als ich ihr im Rückspiegel nachschaute, bis sie verschwunden war.

Ich bog in unsere Auffahrt und parkte neben dem Haus, das mein Vater, ein riesiger, trinkfester und stets grinsender Cajun, der bei der Explosion einer Ölquelle draußen auf dem Meer umgekommen war, während der Depression mit eigener Hand aus behauenen Zypressenstämmen gebaut hatte. Im Laufe der Jahre hatte sich das Blechdach über der Veranda rostrot verfärbt, und die Holzwände waren durch den Regen, die Staubstürme und den Qualm der Stoppelfeuer nachgedunkelt und gehärtet. Meine Frau Bootsie und ich hatten Körbe mit Springkraut auf der Veranda aufgehängt, Blumenkästen vor die Fenster gestellt und die Beete rundum mit Rosen, Hibisken und Hortensien bepflanzt, doch das Haus, das fast das ganze Jahr über im Schatten der immergrünen Eichen und Pecanbäume lag, hatte dennoch etwas Düsteres an sich, etwas Altes, das unmittelbar aus dem Jahre 1930 zu stammen schien, so als ob mein Vater nach wie vor seinen Besitzanspruch geltend machte.

Bootsie hatte Sandwiches mit Schinken und Zwiebeln, Eistee und Kartoffelsalat zubereitet, und wir deckten gemeinsam den Küchentisch und ließen uns zum Mittagessen nieder. Ich wartete darauf, dass sie Karyns Besuch erwähnte. Doch sie tat es nicht.

„Ich habe Karyn LaRose draußen auf dem Weg gesehen“, sagte ich.

„Oh ja, hab ich ganz vergessen. Sie möchte, dass wir morgen Abend zu einer Gartenparty vorbeikommen.“

„Was hast du ihr gesagt?“

„Dass wir meines Wissens noch nichts vorhaben. Aber ich hab gesagt, dass ich dich erst fragen muss.“ Sie hatte aufgehört zu essen. Ich spürte ihren Blick auf meinem Gesicht. „Willst du nicht hin?“

„Eigentlich nicht.“

„Hast du einen Grund dafür? Oder sagen wir den Leuten einfach aus Lust und Laune, dass sie uns gestohlen bleiben können?“

„Buford ist mir zu glatt.“

„Er ist Therapeut und Universitätsprofessor. Vielleicht bekommt dieser Staat endlich mal einen Gouverneur, der mehr als zwei Gehirnzellen hat.“

„Schön, dann gehen wir eben hin. Ist nichts weiter dabei“, sagte ich.

„Dave …“

„Ich freu mich drauf.“

Zu guter Letzt legte sich ihr Unmut, und sie lächelte, dann lachte sie.

„Du bist mir einer, Streak“, sagte sie.

Ich wischte mir mit der Serviette den Mund ab, trat dann hinter ihren Stuhl, legte ihr die Arme um die Schultern und küsste ihre Haare. Sie hatten die Farbe von dunklem Honig, rochen stets nach Erdbeershampoo, und sie trug sie hochgesteckt. Ich strich mit dem Mund über ihre Wange und berührte ihre Brüste.

„Hast du was vor?“, fragte ich.

„Du musst wieder zur Arbeit.“

„Die Übeltäter haben für so was Verständnis.“

Sie griff am Stuhl vorbei und schlang mir die Hände von hinten um die Schenkel.

Die Vorhänge im Schlafzimmer waren weiß, hauchzart und mit kleinen Blumen bedruckt, und sie bauschten und wiegten sich im Wind, der zwischen den Bäumen im Garten hindurchwehte. Bootsies Leib wirkte wie gemeißelt, als sie sich auszog, und glänzte im Licht, das durch die Fenster fiel. Sie hatte den schönsten Teint, den ich je bei einer Frau erlebt habe. Wenn wir uns liebten, lief sie rot an, als ob sie Fieber hätte, und nahm dann eine zartrosa Tönung an, wie eine frisch aufgeblühte Rose. Ich küsste ihre Brüste, nahm ihre Nippel in den Mund und strich mit den Fingern über ihren flachen Bauch, spürte dann, wie sie nach unten griff und ihn in die Hand nahm.

Als ich in sie eindrang, verhakte sie ihre Beine in meine, griff mit einer Hand in meine Haare und fasste mich mit der anderen am Kreuz. Ich spürte ihren Atem an meiner Wange, den Schweiß auf ihrem Bauch und an den Schenkeln, dann ihre Zunge, die über meinen Hals strich, ihren feuchten Mund neben meinem Ohr. Ich wollte mich zurückhalten, mehr Freude spenden, als ich empfing, doch letzten Endes setzten sich männliche Lust und Leidenschaft durch.

„Boots…“, sagte ich heiser.

„Ist schon gut, Dave. Nur zu“, flüsterte sie.

Sie strich mir mit beiden Händen über den Rücken und drückte mich tiefer in sich, dann brach etwas wie ein Damm, und meine Lenden schmolzen dahin, und ich schloss die Augen und sah einen Seglerfisch, der aus einer gischtenden Welle aufsprang, blau und stählern schimmerte, und ich sah den Haken in seinem Maul, den rosigen Schaum um die Kiemen. Dann verschwand er wieder in der Welle, und das Meer war mit einem Mal glatt und leer, voller Regenwirbel, und schwappte träge über die Feuerkorallen hinweg. Es hätte ein herrlicher Nachmittag werden können. Aber als ich aufbrach, fragte mich Bootsie beinahe beiläufig: „Gibt es irgendeinen anderen Grund dafür, dass du nicht zu den LaRoses gehen wolltest?“

„Nein, natürlich nicht.“

Ich versuchte den Blick abzuwenden, aber es war zu spät. Ich sah ihr an, dass ihr plötzlich alles klar wurde, so als habe ihr jemand unverhofft eine schallende Ohrfeige versetzt.

„Das ist lange her, Boots. Bevor wir geheiratet haben.“

Sie nickte, ließ sich keine Regung anmerken. Dann sagte sie mit tonloser Stimme: „Wir sind doch heutzutage alle fortschrittlich. Wie du gesagt hast, Streak: Nichts weiter dabei.“

Sie ging mit einer Tüte voller Brotreste hinunter zum Teich am anderen Ende unseres Grundstücks und fütterte die Enten.

3

Am nächsten Tag, als ich Batist bei Sonnenaufgang mit den Vorbereitungen im Köderladen half, bevor ich zur Arbeit fuhr, rief mich der alte Wachmann aus dem Angola an. „Erinnern Sie sich noch, wie ich Ihnen von den Filmleuten erzählt hab, die mich aufsuchen wollen? Einer von denen is’ nich’ mehr unter uns“, sagte er.

„Was ist passiert, Cap?“

„Mein Neffe is’ Streifenpolizist im First District von New Orleans. Die ham erst gedacht, da hätt sich bloß ein Weißer mit der falschen Muschi eingelassen. Bis sie die Kamera gefunden ham“, sagte er.

Nachdem ich aufgelegt hatte, füllte ich die Köderfischeimer für zwei Angler, ließ ein Mietboot mit Außenbordmotor zu Wasser und zog die Segeltuchplane über die Spanndrähte, damit die Kabelrollentische am Bootsanleger im Trockenen standen, falls es regnen sollte. Batist streute Hickory-Späne auf die Kohlen im Grill, der aus einem alten Ölfass gefertigt war und auf dem wir Hühnchen und Würste für die Mittagskundschaft zubereiteten.

„War das der alte Mann von der Sträflingsfarm?“, fragte er.

„Ich fürchte ja.“

„Ich sag dir das bloß einmal, mehr nich. Egal, was so ein Mann mit dir zu schaffen hat, was Gutes isses nich.“

„Ich bin Polizist, Partner. Ich kann mir die Leute, mit denen ich rede, nicht immer aussuchen.“

Er senkte den Kopf und ging weg.

Ich hinterließ bei der Polizei in New Orleans eine Nachricht für den Neffen und fuhr, als es sich gerade eintrübte, zum Dienst. Er rief zwei Stunden später zurück und reichte den Hörer an einen Detective der Mordkommission weiter. Anhand dessen, was er mir erzählte, habe ich mir die Geschichte folgendermaßen zusammengereimt.

Die Sitte hatte festgestellt, dass es sich bei der Nutte um Brandy Grissum handelte, eine 25 Jahre alte schwarze Heroinabhängige, die einmal wegen Drogenbesitzes und -handels in St. John eingesessen hatte.

Sie schaffte mit vier Zuhältern und Bauernfängern im French Quarter an. Die Luden sorgten dafür, dass die Geschäfte langfristig ihren geregelten Gang gingen. Die Bauernfänger nahmen die Touristen aus, vorzugsweise die betrunkenen, verheirateten, ansonsten aber ehrenwerten Männer, die zu einem Kongress in der Stadt weilten, diejenigen also, die Angst vor der Polizei und ihren Arbeitgebern hatten.

Es war ein billiger Trick. Brandy, die sich fein gemacht hatte, vielleicht sogar ein Kostüm trug, ging in eine Bar, setzte sich allein ans andere Ende des Tresens oder an einen Tisch, warf dem Freier einen schüchternen Blick zu, faltete sittsam die Hände und wartete dann ruhig ab, während ihr Partner den Handel perfekt machte.

Folgendermaßen läuft die Masche: „Meine Kleine da drüben is’ keine Professionelle, verstehste, was ich sagen will? So was wie ’n Schulmädchen, das frisch in der Stadt unterwegs ist.“ Jetzt lächelt er. „Sie braucht jemanden, der ihr beibringt, wo’s langgeht, verstehste, was ich sagen will? Ich brauch 60 Dollar für das Zimmer, dann gehn wir alle drei hin, und ich komm euch nicht mehr in die Quere. Wenn du ihr dann ’n Geschenk machen willst oder so, macht ihr das unter euch aus.“

Diesmal allerdings hatte der Freier selbst ein Zimmer. Und er hatte noch etwas anderes im Sinn.

Er hieß Dwayne Parsons, war einmal für den Oscar nominiert worden und hatte zweimal den Emmy für seine Dokumentationen verliehen bekommen. Aber Dwayne hatte noch eine andere Leidenschaft, eine, von der weder die Nutte und der Bauernfänger noch der zweite Schwarze, der bald darauf auftauchen sollte, etwas wussten – im begehbaren Kleiderschrank in seiner Mietwohnung, die eine Querstraße von der Bourbon Street entfernt war, stand ein Stativ mit einer Videokamera, die durch einen Spalt in der Tür auf das Wasserbett gerichtet war.

Parsons und die Frau hatten sich ausgezogen und lagen auf den schwarzen Satinlaken, als es laut und nachdrücklich an der Tür klopfte. Der Mann fuhr hoch, wirkte zuerst erschrocken, dann lediglich verwirrt und genervt.

„Die gehen schon wieder“, sagte er.

Er versuchte ihre Arme festzuhalten, damit sie auf ihm blieb, aber sie glitt von ihm herunter.

„Das ist mein Freund. Der lässt mich nicht in Ruh. Der schlägt sonst die Tür ein“, sagte sie. Sie raffte ihre Kleidung zusammen und drückte sie vor Bauch und Brüste.

„Hey, hältst du mich für total bescheuert?“, fragte Parsons. „Mach nicht auf … Hast du gehört! Hör mal, du schwarze Fotze, mich nimmst du nicht aus.“

Sie schob den Riegel an der Tür zurück, und mit einem Mal erfasste die Kamera den Rücken und den an der Seite glatt rasierten und oben entkrausten Kopf eines hünenhaften Schwarzen. Es war jedenfalls nicht der Mann, den Brandy Grissum erwartet hatte. Sie schluckte, als ob sie eine Rasierklinge im Hals stecken hätte.

Aber Dwayne Parsons wusste immer noch nicht, was gespielt wurde.

„Wenn du mich ausrauben willst, du Arschgeige, dann nimm doch einfach das Geld auf der Kommode. Hast du dir die Knarre aus der Requisite besorgt?“, fragte er.

Der Schwarze mit der Waffe sagte nichts. Doch der erschrockene Blick der Frau war eindeutig. Sie hatte ihm angesehen, was er vorhatte.

„Dich hab ich noch nie gesehn, Schlampe. Machst du hier einen auf selbstständig?“, fragte er.

„Nein, ich mein, ja. Ich kenn hier niemanden. Ich bin nicht aus New Orleans.“ Sie hielt ihre Kleidung vor Unterleib und Brüste. Ihr Mund zitterte.

Einen Häuserblock weiter marschierte eine Brass-Band die Bourbon Street entlang. Der Mann dachte nach, deutete dann mit dem Lauf seiner Automatik zur Tür. Sie schlüpfte in Rock und Bluse, knüllte die Unterwäsche zusammen, nahm ihre Schuhe und die Handtasche und flüchtete.

Dwayne Parsons’ Gesicht hatte jede Farbe verloren. Er schwang die Beine über die Bettkante.

„Nein, nein, Mann“, sagte der Schwarze und verdeckte die Kamera, sodass Parsons Gesicht nicht zu sehen war. „Hey, irgendwann trifft’s doch jeden. Du hast noch ’ne Nummer mit der Schwester geschoben. Es könnt schlimmer kommen. Nicht bewegen, hab ich gesagt, Mann. Rauslaufen tut’s aufs Gleiche. Aber unnötig quälen brauchst du dich nich’.“

Er nahm ein Kissen und drückte damit zu, sodass sein Oberarm dick und hart anschwoll wie ein Feuerhydrant, während Dwayne Parsons’ Körper zuckte wie ein gestrandeter Fisch. Dann trat der Mann mit der Waffe rasch einen Schritt zurück, feuerte zwei Schüsse auf das Kissen ab – pop, pop – und ging dann an der Kamera vorbei, die kurz das Haifischprofil erfasste, ein wuchtiges graues Kinn, einen funkelnden Goldzahn.

In der Ferne schmetterte die Straßenband den Fire House Blues. Dwayne Parsons, dessen Kopf noch immer vom Kissen verdeckt wurde, lag auf dem Laken wie ein zertretener weißer Wurm.

Die LaRose-Plantage lag weit draußen im Parish, fast bei St. Martinville. Das 1857 errichtete Hauptgebäude war staubfarben wie alte Austernschalen, die breite, mit Säulen bestandene vordere Veranda wurde von immergrünen Eichen überschattet, die bis zum zweiten Stock hinaufwuchsen. Hinter dem Haus befanden sich eine Reihe von Hütten, die einstigen Sklavenunterkünfte, in denen jetzt Heuballen eingelagert wurden, und die alte, aus Ziegelsteinen gemauerte Schmiede, die zum Reitstall umgebaut worden war. Die Bogenfenster waren noch mit den ursprünglichen Eisenläden verschlossen, an denen orangefarbene Rostschlieren herunterliefen wie Blut aus einer Wunde.

Bootsie und ich fuhren am Laden der LaRose-Plantage vorbei. Die Fenster an der Vorderseite waren oxidiert und zerbrochen, Fässer voller Pecannüsse standen auf der mit einem Blechdach gedeckten Veranda links und rechts neben der mit Fliegengitter bespannten Doppeltür, durch die einst tausende verschuldeter Pächter gegangen waren, bis die Bürgerrechtsbewegung in den Sechzigerjahren der Fronarbeit für fünf Dollar am Tag ein Ende bereitet hatte. Dann bogen wir auf den von einem weißen Zaun gesäumten Fahrweg ein, der zur Rückseite des Hauses führte, wo das Gartenfest bereits in vollem Gange war. Vor den moosbehangenen Eichen und dem rosig angehauchten Himmel im Hintergrund bot sich ein malerischer Anblick, so als sollte uns allen bestätigt werden, dass der Altweibersommer unseres Lebens niemals zu Ende ginge.

Während auf einer Reihe von Picknicktischen das Büfett aufgebaut wurde, forderte Buford alle zu einem kurzen Footballspiel auf, und er konnte selbst die unwilligsten Gäste dazu bewegen, ihre Getränke abzustellen und bei einer der beiden Mannschaften einzusteigen. Einige waren von der Universität in Lafayette, aber in der Mehrzahl handelte es sich um bekannte Leute aus der trügerisch unbekümmerten, geradezu karnevalesken Welt der Politik in Louisiana. Sie waren ganz anders als ihre Kontrahenten aus den Waldlandbezirken des Nordens – klug, gebildet, unverhohlen hedonistisch, gesellig, und die Wahrung der Etikette war ihnen wichtiger als Ideologie. Es machte Spaß mit ihnen. Sie waren angeheitert vom Alkohol, vom Spiel aufgekratzt, und ihr Gelächter hallte jedes Mal zwischen den Bäumen wider, wenn sie einem weggeschlagenen Ball hinterherhetzten und sich lautstark auf den Hintern klatschten.

Dann schlug ein mit einer weißen Jacke bekleideter Schwarzer eine Triangel an, und alle eilten vergnügt zu den Serviertischen.

„Laufen Sie los, Dave! Ich werf Ihnen mal einen schweren zu!“, rief Buford, der den Football auf der offenen Hand balancierte. Er trug Tennisschuhe, eine weiße Bundfaltenhose und hatte die Ärmel seines pflaumenfarbenen Pullis um den Hals gebunden.

„Danke, mir reicht’s“, sagte ich.

„Markieren Sie nicht den alten Mann“, sagte er und holte mit dem Arm zu einem scharfen Wurf aus, lächelte dann und spielte mir locker einen hohen Pass zu, der genau in meinen Händen landete, so als habe er ihn in einem Korb versenkt.

Er schloss zu mir auf und legte mir die Hand auf die Schulter.

„Wow, das fühlt sich ja an wie ein Sack voller Steine. Wie viel stemmen Sie denn?“, fragte er.

„Gerade so viel, dass ich nicht aus dem Leim gehe.“

Er nahm mir den Ball ab und warf ihn in Richtung der Stallungen. Er sah zu, wie er aufsprang und in der Dämmerung davonrollte, so als hänge er einem unfertigen Gedanken nach.

„Dave, ich glaube, wir gewinnen nächsten Monat“, sagte er.

„Das ist gut.“

„Meinen Sie, Sie könnten in Baton Rouge leben?“

„Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.“

Jemand schaltete die Lampions in den Bäumen an. Die Luft roch nach Pecanschalen und dem Rauch des Grillfeuers, das in einer Erdgrube brannte. Buford blieb stehen.

„Hätten Sie Lust, Chef der State Police zu werden?“, fragte er.

„Verwaltungsarbeit war noch nie meine Stärke, Buford.“

„Ich habe geahnt, dass Sie so was Ähnliches sagen würden.“

„Aha?“

„Dave, was glauben Sie, weshalb wir immer die schlechteste Regierung sämtlicher Bundesstaaten hatten? Weil sich die guten Leute nicht dafür hergeben wollen. Sehen Sie nicht die Ironie dabei?“

„Ich weiß das Angebot zu schätzen.“

„Möchten Sie darüber nachdenken?“

„Klar, warum nicht.“

„So ist’s richtig“, sagte er und mischte sich unter die anderen Gäste. Sein Gesicht glühte vor Freude über den gelungenen Abend und die Verheißung, für die er stand.

Karyn kam zwischen den Bäumen auf mich zu, hatte einen Pappteller mit gebratener Ente, Rehfleisch und Schmutzigem Reis in der einen Hand und eine Flasche Corona mit einer auf den Rand gesteckten Limonenscheibe und ein Kelchglas in der anderen. Ich hielt in der Menschenmenge Ausschau nach Bootsie.

„Ich war so frei“, sagte Karyn und stellte den Teller, das Glas und die Bierflasche vor mir auf den Tisch.

„Danke. Wo ist Bootsie hin?“

„Ich glaube, sie ist im Haus.“

Sie lehnte sich auf der Holzbank zurück und schlug die Beine übereinander. Sie hatte ihre Haare mit einem roten Band hochgesteckt und das bestickte Baumwollhemd in die eng anliegende Bluejeans geschoben. Sie strahlte förmlich, war immer noch erhitzt vom Footballspiel. Ich schob ihr die Corona-Flasche und das Glas zu.

„Trinkst du überhaupt nichts mehr?“, fragte sie.

„Nee.“

„Möchtest du eine Cola?“

„Alles bestens, Karyn.“

„Hat Buford mit dir über den Posten bei der State Police gesprochen?“

„Klar, hat er.“

„Mein Gott, Dave, du bist vielleicht gesprächig.“

Ich tunkte ein bisschen Soße auf, klemmte einen Streifen Entenfleisch in ein Stück Baguette und biss hinein.

Sie schaute mich mit großen Augen an. „Hat er dich vor den Kopf gestoßen?“, fragte sie.

„Die Sache sieht folgendermaßen aus. Ein Killer, der für den Mob in New Orleans arbeitet, ein echter Geistesgestörter namens Mingo Bloomberg, hat mir gesagt, dass ich mich richtig verhalten hätte, als ich mich nicht auf Aaron Crown eingelassen habe. Er hat gesagt, dass man mir etwas zukommen lassen würde. Und nun krieg ich einen Job angeboten.“

„Ich glaub dir nicht.“

„Was glaubst du nicht?“

„Dir. Dir mit deinen Scheißunterstellungen und deiner Selbstgerechtigkeit.“

„Ich habe dir nur erzählt, was vorgefallen ist. Fang von mir aus damit an, was du willst.“

Sie ging im Schatten der Bäume davon, über das Laub und die verfaulenden Pecanschalen, und begab sich zu ihrem Mann, der sich mit einigen Gästen unterhielt. Ich sah, wie sie ihn beiseite nahm, gestikulierend auf ihn einredete, wie er sich dann zu mir umdrehte.

Kurz darauf stand er neben mir.

„Ich fass es nicht, Dave. Ich kann kaum glauben, was Sie zu Karyn gesagt haben“, meinte er.

Ich legte meine Gabel auf den Teller, knüllte die Papierserviette zusammen und ließ sie auf den Tisch fallen.

„Vielleicht sollte ich lieber gehen“, sagte ich.

„Sie haben sie schwer verstimmt. Ich glaube nicht, dass Sie sich so einfach davonmachen können.“

„Dann bitte ich eben um Verzeihung.“

„Ich weiß Bescheid über die Geschichte zwischen Ihnen und Karyn. Macht Ihnen das etwa zu schaffen? Ich bin diesbezüglich nämlich nicht nachtragend.“

Ich spürte, wie mir die Hitze zu Kopf stieg, so als habe jemand eine Ofentür geöffnet.

„Hören Sie mal zu, Partner. Jemand wie Mingo Bloomberg ist kein Hirngespinst. Genauso wenig wie der Dokumentarfilmer, der gerade im Quarter umgebracht worden ist“, sagte ich.

Er schaute mich verständnislos an, beinahe bedauernd, als ob ich nicht ganz bei Trost wäre.

„Gute Nacht, Dave. Ich glaube nicht, dass Sie uns etwas Böses wollen“, sagte er und verschwand wieder zwischen seinen Gästen.

Ich starrte auf die Sonne, die rot über den Zuckerrohrfeldern stand, und mein Gesicht brannte vor Scham.

4

Es regnete heftig, und in New Orleans herrschte dichter Verkehr, als ich in die St. Charles Avenue einbog, in einer Seitenstraße parkte und zu den Kolonnaden vor dem Pearl Hotel rannte. Das Fenster war beschlagen, aber ich sah Clete Purcel am Tresen sitzen. Er hatte einen Korb mit Brotstangen, ein Whiskeyglas und einen Bierkrug vor sich stehen und las die Titelseite der Times-Picayune.

„Hey, Großer“, sagte er, faltete die Zeitung zusammen und grinste breit, als ich durch die Tür kam. Er hatte ein rundes Irengesicht mit einer Narbe, die sich quer über die Nase und durch eine Augenbraue zog. Der Seersucker-Anzug und der blaue Porkpie-Hut wirkten an seinem massigen Leib geradezu absurd. Unter seinem Sakko konnte ich das Nylonschulterholster und den blauschwarzen .38er Revolver sehen. „Mitch, gib Dave ein Dutzend“, sagte er zu dem Kellner hinter dem Tresen, dann wandte er sich wieder mir zu. „Wart mal ’nen Moment.“ Er kippte den Whiskey herunter, spülte mit dem Bier nach, stieß den Atem aus und riss die Augen auf. Er nahm den Hut ab und wischte sich mit dem Jackenärmel über die Stirn.

„Du musst ja einen harten Morgen hinter dir haben“, sagte ich.

„Ich habe geholfen, ein Auto zu beschlagnahmen, weil der Typ die Prämie für seine Kaution nicht bezahlt hat. Seine Frau ist durchgedreht, hat gesagt, er kommt jetzt nicht mehr zur Arbeit, seine Kinder haben im Vorgarten rumgeschrien. Da wird dir der Sinn des Daseins richtig klar. Heute Abend muss ich ’n Ausgebüchsten in den Iberville Projects aufgreifen. Und ich hab noch ’n andern, der sich draußen im Desire versteckt. Willst du noch mehr hören?“ Der Kellner stellte ein rundes Metalltablett mit rohen Austern vor mich hin. Die Schalen waren vom Eis kalt und glitschig. Ich drückte eine Zitrone über den Austern aus und gab einen Spritzer Tabasco dazu. Draußen bog die grün gestrichene eiserne Straßenbahn scheppernd um die Ecke an der Canal Street und fuhr auf der St. Charles Avenue weiter in Richtung Lee Circle.

„Aber egal, verklicker mir noch mal dieses Zeug von wegen Mingo Bloomberg“, sagte Clete.

Ich erzählte ihm die Geschichte von Anfang an. Zumindest den Großteil.

„Was könnte Bloomberg nur mit jemandem wie Aaron Crown am Hut haben?“, fragte ich.

Clete kratzte sich mit vier Fingern an der Wange. „Das kapier ich auch nicht. Mingo ist ein gemachter Mann. Der gluckt mit dem Mob zusammen, seit er in die Besserungsanstalt gekommen ist. Die Schmalztollen haben kein Interesse an Hinterwäldlern, und Schwarze halten sie grundsätzlich für Kannibalen. Ich weiß nicht, Streak.“

„Wie siehst du die Sache mit dem ermordeten Drehbuchautor?“

„Womöglich zur falschen Zeit am falschen Ort.“

„Warum hat der Schütze das Mädchen ziehen lassen?“, fragte ich.

„Vielleicht wollte er keine Schwester allemachen.“

„Komm schon, Clete.“

„Er hat gewusst, dass sie ohne Erlaubnis der Familie Giacano im Quarter nicht anschaffen gehen kann. Was wiederum heißt, dass sie einen gewissen Mindestsatz an Jungs abgibt, mit denen man sich lieber nicht anlegt.“

„Was aber auch heißt, dass der Kerl ein Profi ist“, sagte ich.

Er zog die Augenbrauen hoch und zündete sich eine Zigarette an. „Das könnte schon sein, mein Bester, aber meiner Meinung nach klingt das alles nach einem Haufen Scheiße, den du hinten und vorne nicht gebrauchen kannst“, sagte er. Als ich nicht antwortete, sagte er: „Warum lässt du also nicht die Finger davon?“

„Ich will nicht das Gesprächsthema von Leuten wie Mingo Bloomberg sein.“

Er musterte mich mit seinen grünen Augen.

„Bist du sauer auf Buford LaRose, weil er dir ’n Job angeboten hat?“, fragte er.

„Das hab ich nicht gesagt.“

„Ich hab das Gefühl, dass es irgendwas gibt, was du mir nicht erzählst. Was war das für eine Sache mit seiner Frau?“ Er schaute mich nach wie vor prüfend an, verzog grinsend die Mundwinkel.

„Würdest du das lassen?“

„Ich empfange seltsame Signale, Großer. Geht’s hier etwa um ein altes Techtelmechtel?“

Ich steckte mir eine Auster in den Mund und versuchte mir nichts anmerken zu lassen. Doch es war sinnlos. Selbst seine ärgsten Gegner mussten zugeben, dass Clete Purcel einer der besten Ermittler gewesen war, die das New Orleans Police Department je gehabt hatte, bis er sein Leben mit Schnaps und Pillen versaute, unter Mordverdacht geriet und nach Mittelamerika fliehen musste.

„Und jetzt versucht sie dich also kirre zu machen?“, fragte er.

„Musst du es so ausdrücken? Ja, na schön, möglicherweise.“

„Wozu? … Weißt du, dass dir der Schweiß vom Kopf läuft?“

„Das kommt vom Tabasco. Clete, würdest du bitte lockerlassen?“

„Schau, Dave, hier geht’s um einen Grundsatz – lass dich nicht mit reichen Leuten ein. Auf die eine oder andere Weise schaden sie dir nur. Das Gleiche gilt für dieses Bürgerrechtszeug. Das führt zu nix, also halt dich da raus.“

„Hast du nun Lust, loszuziehen und mit Jimmy Ray Dixon zu reden, oder nicht?“, fragte ich.

„Bist du ihm noch nie über den Weg gelaufen?“

„Nein.“

„Jimmy Ray ist was ganz Besonderes. Wenn du ihm einmal begegnet bist, vergisst du das nie wieder.“

Ich wartete, dass er fortfuhr, aber er tat es nicht.

„Was weiß ich denn?“, sagte er, warf seine Brotstange in den Strohkorb und zog seinen Regenmantel an. „Dem Typ fehlt nix, was sich nicht mit ’ner Tube Insektengift heilen lässt.“

Wir fuhren durch den Garden District, an der Tulane und der Loyola University vorbei und den Antebellum-Häusern mit ihren Säulenportalen und den Gärten voller Bäume und Blumen. Feiner Dunst waberte aus den Zweigen und dem Blätterdach der Eichen über der St. Charles Avenue, und die verschnörkelten Neonschriftzüge über den Eckkneipen und den leeren Straßencafés wirkten im Regen wie farbiger Rauch.

„War er in Vietnam?“, fragte ich.

„Yo. Genau wie du und ich. Hast du mal seine Akte gesehn?“, fragte Clete.

Ich schüttelte den Kopf.

„Er war Zuhälter in Chicago. Ist wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Mitführens einer nicht registrierten Waffe eingefahren. Gibt sogar damit an. Heut lässt er sich im Radio drüber aus, wie er wiedergeboren wurde. Ein richtiger Scheißkerl.“

Jimmy Ray Dixon gehörte ein Einkaufscenter draußen in Chalmette, das nach seinem ermordeten Bruder benannt war. Außerdem besaß er Mietshäuser, einen Nachtclub im French Quarter und eine Achtzimmervilla am Stadtrand. Sein Büro jedoch befand sich in einer kleinen, ungestrichenen, aber mit Blumenkübeln behangenen Hütte in Carrollton, unten am Mississippiufer, am Ende der St. Charles Avenue, dort, wo die Straßenbahn umkehrt. In dieser Gegend gab es Palmen und begrünte Mittelstreifen, dazu kleine Restaurants, Studentenkneipen, Galerien und Buchhandlungen. Es war ein Teil von New Orleans, der noch nicht mit Spraydosen und Glasscherben verschandelt war. Nach fünf Minuten hatte man das Gefühl, dass Jimmy Ray einem bewusst auf den Geist gehen wollte.

„Ihr kommt hierher, um mich über den Irren auszufragen, der meinen Bruder umgebracht hat? Ihr wollt mich wohl verarschen?“

Schmatzend saugte er an seinem Kaugummi. Er trug ein blau gestreiftes Hemd mit langen Ärmeln, die das Geschirr verdeckten, mit dem der Metallhaken am Stumpf seines linken Unterarms festgeschnallt war. Seine Zähne hatten Goldfüllungen, und sein runder, mahagonifarbener Kopf glänzte im Licht wie eine eingewachste Bowlingkugel. Er bot uns keinen Sitzplatz an, drehte sich stattdessen ständig mitsamt seinem Stuhl um, wenn wir ihn etwas fragen wollten, und redete mit seinen Angestellten, die allesamt schwarz waren.

„Manche Leute sind der Meinung, dass er womöglich unschuldig ist“, sagte ich.

„Sind Sie einer davon?“ Er grinste.

„Ich finde das nicht komisch.“

„Es hat fast 30 Jahre gedauert, bis er im Angola gelandet is’. Der hätt eigentlich abgespritzt gehört. Und jetzt machen sich die Weißen Sorgen, dass vielleicht jemandem ein Unrecht geschehen is’.“

„Ein Junge in meinem Zug hat mal zwei Tage lang an einer Furt auf einen Vietcong gewartet, der seinen Freund umgebracht hat. Er hat ihn mit einer Gewehrgranate erledigt. Ihn in tausend Stücke zerfetzt“, sagte ich.

„Krieg ich da irgendwas nicht richtig mit?“

„Man muss jemanden von ganzem Herzen hassen, wenn man ihm auflauert. Meiner Meinung nach ist Aaron Crown nicht der Typ dazu“, erwiderte ich.

„Ich will Ihnen mal sagen, was ich von Vietnam und dem ganzen Wiedergekäue halte, Mann. Das hier“ – er klopfte mit dem Haken auf seine Schreibunterlage – „hab ich mir beim Tretminenräumen zugezogen, neun Kilometer außerhalb von so ’nem roten Nest. Wenn Sie Kriegsgeschichten erzählen wollen, müssen Sie zum Versehrtenverein in die Innenstadt gehen. Is’ doch Ihre Sache, wenn Sie den Irren raushaun wollen. Kommen Sie dabei bloß mir nicht ins Gehege. Sind wir uns da einig?“

Clete warf mir einen Blick zu und zündete sich dann eine Zigarette an.

„Hey, hier drin wird nicht geraucht, Mann“, sagte Jimmy Ray.

„Adios“, sagte Clete zu mir, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich.