Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

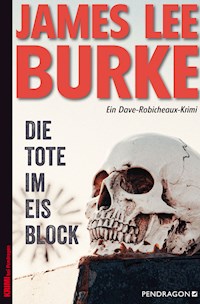

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi

- Sprache: Deutsch

Ein schonungsloser Blickauf die US-amerikanische Gegenwart. So wie sich Louisiana von der Explosion einer großen Bohrinsel erholen muss, die das Leben vieler Menschen zerstörte, muss auch Dave Robicheaux sich erholen – von einer Verletzung, die ihn beinahe das Leben kostete. Wegen starker Schmerzen nimmt er Morphium und hat in der Folge Visionen, in denen ihm eine verschwundene junge Creolin begegnet. Ist sie in Gefahr? Dave ist sich nicht mehr sicher, was real und was Einbildung ist. Kann ihm sein bester Freund Clete Purcell wieder zu Seite stehen?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 956

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In Erinnerung an Michael Pinkston,Martha Hall und David Thompson.

JAMES LEE BURKE

Die Tote im Eisblock

Ein Dave-Robicheaux-KrimiBand 19

Aus dem Amerikanischen von Bernd Gockel

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Epilog

1

Der Rest der Menschheit mochte es Herbst nennen und von den letzten Relikten des Sommers träumen, von den kühlen Nächten und der goldgrünen Natur, doch für mich hatte der Winter längst begonnen. Wenn ich ans Fenster meines Krankenzimmers trat, konnte ich die brachliegenden Marschen von Süd-Louisiana zwar nur erahnen, wusste aber, dass der Winter dort bereits Wirklichkeit war. In meinen fiebrigen Träumen sah ich graue, verdorrte Bäume, die mit toten Schlingpflanzen so festgezurrt waren, als habe man ihnen mutwillig den Saft abgedreht.

Wer einmal eine vergleichbare Erfahrung gemacht hat, wird die folgende Beschreibung nicht auf meine überbordende Fantasie zurückführen: Ein Morphin-induzierter Traum kennt keine physischen Grenzen. Der Schlaf, den die Droge garantiert, ähnelt einem warmen Bad, das nicht nur die Schmerzen lindert, sondern auch alle Erinnerungen tilgt – selbst das Wissen um die eigene Sterblichkeit. Mehr noch: Morpheus schenkt uns ein drittes Auge, von dessen Existenz wir nicht einmal wussten. Seine Jünger beamen sich durch Raum und Zeit und nehmen an Ereignissen teil, die man bislang nur mit Hilfe von Büchern oder Filmen rekonstruieren konnte.

Auf einer dieser Zeitreisen sah ich beispielsweise einen Heißluftballon, der im Audubon Park langsam vom Boden abhob. Ein uniformierter Südstaaten-Soldat befand sich im Korb und betätigte gerade eine altmodische Morse-Taste. Unter ihm standen seine Kollegen vom Confederate Signal Corps, aßen Sandwiches und tranken Kaffee aus schweren Zinnbechern. Sie alle sahen so steif und förmlich aus wie die Figuren in einem Sepia-getönten Stillleben aus der Frühzeit der Fotografie.

Wobei ich meine Zeit in der Reha nicht unnötig verklären möchte. Wenn ich hinunter auf die wundervoll grünen Tramwagen der St. Charles Avenue schaute, die langsam in ihren Schienen vorwärtszuckelten, wenn ich verfolgte, wie sich der Nebel des Flusses in den knorrigen Eichen des Garden District verfing, wenn ich die rosa und lila Neonreklame von Katz & Besthoff sah, die so wild mäanderte wie der bunte Rauch einer Leuchtgranate, dann wusste ich im Inneren meines Herzens sehr wohl, dass dies alles nur eine Illusion war. Der K&B-Drugstore gehörte ebenso der Vergangenheit an wie die pittoresken, mit Sonnenschirmen verzierten Snowball-Wägelchen auf der St. Charles oder die überbordende Musikalität, die einst über die ganze Stadt geschwappt war. Wenn ich aufhörte, mich selbst zu belügen, war ich mir dieser Tatsache durchaus bewusst. Und ich ahnte auch, dass es ein langer Winter war, der mich da draußen erwartete.

Auch wenn ich ein gläubiger Mensch bin, konnte ich nicht verhindern, dass mich in diesen Momenten eine existenzielle Mutlosigkeit übermannte. Ich musste hilflos mitanschauen, wie die Sonne ein Loch in den Himmel brannte, wie das Firmament Schritt für Schritt schwärzer wurde und schließlich – einem gigantischen Blatt Kohlepapier gleich – in seine chemischen Bestandteile zerfiel. Ich hatte den Eindruck, als würde sich ein schwarzer Schatten über das ganze Land schieben – wie auslaufende Tinte, die sich aus ihrem Fässchen auf eine ausgerollte Landkarte ergießt.

Vor vielen Jahren – als ich Wunden auskurierte, die ich mir in Südostasien eingefangen hatte – erzählte mir ein Psychiater der US-Army, dass es nicht ungewöhnlich sei, wenn Morphium handfeste Weltuntergangsfantasien auslösen würde. Diese Horrorvisionen seien auf traumatische Erlebnisse in der Kindheit zurückzuführen, nicht zuletzt auf den Zerfall der eigenen Familie.

Der Psychiater war ein gebildeter Mann, dem ich nicht widersprechen mochte. Auch in den Nächten auf dem Krankenhausschiff – weit weg von der Front und den brennenden Strohhütten, in denen die Patronengürtel der Vietcong um die Wette explodierten – gingen mir seine Worte nicht aus dem Kopf. Selbst als tote Platoon-Kameraden an mein Krankenbett traten, vertraute ich seinem Urteil. Einmal empfing mich sogar eine Meerjungfrau mit asiatischen Zügen in ihrer Korallenhöhle, die sie mit rosa Fächern geschmackvoll ausstaffiert hatte. Sie öffnete verführerisch ihre Lippen und schenkte mir ein verheißungsvolles Lächeln. Ihre Scham war mit einer Kette goldener Münzen bedeckt, während ihre Brüste nackt waren und den gleichen Farbton besaßen wie das Innere eines Muschelhorns.

Der Kult des Morpheus ist ein seltsamer Verein. Aufgenommen wird nur, wer gewillt ist, seinen Wohnsitz in ein Land zu verlegen, in dem das Fragwürdige die Norm ist. Doch egal, wie oft sich meine Gedanken in die turbulenten Jahre der St. Charles Avenue verabschiedeten – diesem Trubel aus Rooftop-Jazz und alten Tramwagen, Männern mit Bowlern und Frauen mit Sonnenschirmen: Immer sah ich in meinen Augenwinkeln auch das wässrige Grau eines Planeten, der zum Untergang verdammt ist. „Sammelt eure Schätze lieber im Himmel“, hieß es schon in der Bibel, „wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen.“

Es war an einem Freitagmorgen, als ich meinen Schwarzen Krankenpfleger bat, das Fenster zu öffnen. Mein Wunsch war nicht ungewöhnlich, entsprach aber nicht den Vorschriften. Der Pfleger – ein älterer Herr, der nach Hurrikane Katrina fünf Tage auf dem Dach seines Hauses verbracht hatte – war allerdings nicht der Typ, der den Anordnungen der Obrigkeit übermäßige Beachtung schenkte.

Die Fenster reichten bis unter die Decke und wurden draußen durch grüne Lamellen-Fensterläden geschützt. Manchmal wurden sie auch tagsüber geschlossen, um der Hitze des Sommers zumindest ansatzweise Einhalt zu gebieten. Der Pfleger öffnete Fenster und Läden und ließ ein betörendes Bukett einströmen. Der Duft von Rosen, Chinarosen und Magnolien vereinte sich mit dem Nebel und Nieselregen, die durch die Bäume wehten. Die Luft roch fast so wie im Bayou Teche im Frühjahr, wenn die Fische unter den Wasserhyazinthen laichen und Frösche von den überfluteten Zypressen auf die schwankenden Rohrkolben springen. Es roch, wie die Erde in den ersten Tagen ihrer Schöpfung gerochen haben mochte – lange bevor das erste menschliche Wesen seinen Fuß auf ein Flussufer setzte.

Zumindest glaube ich, dass der Pfleger das Fenster öffnete. Selbst heute noch bin ich mir nicht sicher, was ich wirklich in jener Nacht hörte und sah. Wie ein Alkoholiker, der seine Erinnerungen ebenso fürchtet wie seine Träume, mochte ich meinen Sinnen immer weniger trauen. Mein zunehmender Zynismus war wohl weniger der Angst geschuldet, Illusionen aufgesessen zu sein, als der Befürchtung, mit einer Realität konfrontiert zu werden, die dem geträumten Horror in nichts nachstand.

Nachdem der Pfleger das Zimmer verlassen hatte, drehte ich meinen Kopf auf dem Kissen und schaute in das Gesicht eines Cajun-Mädchens, das auf den Namen Tee Jolie Melton hört.

„Hi, Mr. Dave“, sagte sie. „Ich hab in der Zeitung über die Schießerei gelesen. Sie waren sogar im Fernsehen! Dass Sie wieder in New Orleans sind, wusste ich gar nicht. Und es tut mir schrecklich leid, dass es Ihnen so schlecht geht. Sie haben im Schlaf übrigens gerade Französisch gesprochen.“

„Schön, dich zu sehen, Tee Jolie. Wie bist du denn hier reingekommen?“

„Durch die Tür da vorne. Vielleicht wär es besser, wenn ich später nochmal komme?“

„Kannst du mir vielleicht ein Glas Wasser bringen?“

„Ich hab sogar was Besseres. Ich hab ein Dr Pepper mitgebracht! Und eine aufgeschnittene Limette auch. Das haben Sie doch immer getrunken, als Sie in den Club kamen. Und ich hab noch was mitgebracht! Einen iPod, den ich mit Musik vollgepackt habe. Beat Me Daddy, Eight to the Bar hab ich auch mit draufgenommen, weil Sie diesen Song immer geliebt haben.“

Sie hatte blaugrüne Augen und lange, mahagonifarbene Haare mit ein paar Strähnen, die aus purem Gold zu bestehen schienen. Ihre Vorfahren waren Indianer, Schwarze und Cajuns – was sie zwangsläufig auch zu einer Kreolin machte, auch wenn dieses Etikett doppeldeutig ist und nicht gerade zur Klärung beiträgt.

„Du bist die Beste“, sagte ich.

„Erinnern Sie sich noch an meinen Autounfall? Sie waren so nett und kümmerten sich um absolut alles. Ich hatte anschließend gar keine Probleme.“

Es war nicht ein Unfall, wenn ich mich recht erinnerte, sondern mindestens drei. Aber ich wollte nicht noch Salz in offene Wunden streuen. Der unterhaltsamste Aspekt ihrer Unfälle war immer die Art und Weise, wie sie ihre Missgeschicke im Nachhinein darstellte. Ich war gerade im Rückwärtsgang, hieß es im Polizeiprotokoll, als plötzlich dieser Lichtmast auftauchte und in meinen Kotflügel krachte.

Ich wollte gerade nach links abbiegen, vermerkte sie ein anderes Mal, aber jemand blockierte die Straße. Ich bin ein höflicher Mensch und bediente deshalb das rechte Blinklicht und fuhr auf dem Parkplatz der Schule in die andere Richtung. Wie sollte ich wissen, dass an diesem Tag eine Kette vor dem hinteren Ausgang hing? An allen anderen Tagen gab es hier nie eine Kette.

Und bei einer weiteren Gelegenheit: Als das Getriebe in den Rückwärtsgang schaltete, stellte Mr. Fontenot gerade meine Einkaufstüten auf den Rücksitz. Der Türgriff verfing sich im Ärmel seines Kittels und schleifte ihn über die Straße zu der Tanksäule, die prompt umkippte und explodierte. Ich versuchte es mit Erster Hilfe und blies ihm Luft in den Mund, aber er hatte schon ein dickes Kaugummi verschluckt, das er gerade im Mund hatte. Der Feuerwehrmann zog es ihm mit den Fingern aus dem Hals. Mr. Fontenot hat ihm dabei fast einen Finger abgebissen – und sich nicht einmal entschuldigt.

Tee Jolie schüttete mir Dr Pepper ein, steckte Trinkhalm und eine Scheibe Limette ins Glas und hielt es mir direkt vor den Mund. Sie trug ein langärmliges Kleid mit exotischen Blumenmotiven und einen blassblauen Rock mit fluffigen Plisseefalten. Im Vergleich dazu wirkten die Schuhe an ihren Füßen fast schon winzig.

Tee Jolie war eine junge Frau, die für die Kameras wie gemacht war. Ihre natürliche Schönheit schrie geradezu danach, auf Bühnen vergöttert und auf Postern verewigt zu werden. Sie hatte ein schmales Gesicht, mandelförmige Augen und eine wild wuchernde Haarpracht, die gewellt war, fast so, als habe ihre Besitzerin erst kürzlich Zöpfchen getragen.

„Ich schäme mich ja, so egoistisch zu sein“, sagte sie, „aber ich bin nicht nur wegen dem Dr Pepper hier. Ich kam auch, weil ich Sie etwas fragen wollte. Jetzt warte ich aber lieber, bis Sie wieder richtig auf den Beinen sind.“

„Du kannst mich absolut alles fragen, Tee Jolie. Ich bin mir nur nicht sicher, ob du überhaupt hier bist. Ich träume rund um die Uhr von Leuten, die längst tot sind. In meinen Träumen sind sie springlebendig und tauchen sogar hier unten im Park auf – wie neulich eine Truppe konföderierter Soldaten.“

„Die müssen aber einen ganz schön langen Marsch hinter sich gehabt haben, nicht wahr?“

„Kann man wohl sagen“, ich nickte zustimmend. „Meine Frau und Tochter waren gestern auch schon da – und in ihrem Fall war ich mir sicher, dass sie es wirklich sind. In deinem Fall fehlt mir die letzte Gewissheit – und das ist keinesfalls abschätzig gemeint. In meinem Kopf geht’s momentan halt drunter und drüber.“

„Ich weiß etwas, was ich nicht wissen darf, Mr. Dave. Und das zu wissen lässt mich nachts nicht mehr schlafen.“

Sie saß aufrecht auf dem Stuhl, die Füße nebeneinander, die Hände auf den Knien gefaltet. Ich hatte sie immer als hochgewachsenes Mädchen in Erinnerung – vor allem, wenn sie mit ihrer dunkelroten E-Gitarre auf der Bühne des Zydeco-Clubs stand. Inzwischen sah sie noch schmächtiger aus als wenige Minuten zuvor. Sie hob ihren Kopf und schaute mich an. Ein kleines Muttermal zierte eine Ecke ihres Mundes. Ich hatte nicht die leiseste Ahnung, was ich ihr sagen sollte.

„Hast du dich mit schlimmen Typen eingelassen?“, fragte ich schließlich.

„Schlimm ist nicht das richtige Wort. Wie kommen Sie auf die Frage?“

„Weil du ein gutes Mädchen bist, dich aber manchmal mit Leuten rumtreibst, denen du besser aus dem Weg gehen solltest. Gute Frauen lassen sich viel zu oft auf diese Typen ein. Was auch der Grund ist, warum es eine Menge Männer gibt, die diese Frauen nicht verdienen.“

„Jemand hat erzählt, Ihr Vater ist bei einer Ölexplosion um sein Leben gekommen – draußen im Golf. Und Sie waren damals gerade in Vietnam am Kämpfen? Ja?“

„Ja, er war der Vorarbeiter an der Bohrmaschine.“

Wie viele Kreolen und Cajuns hatte auch Tee Jolie eine sprachliche Eigenart. Ihr Vokabular war begrenzt und die Grammatik gewöhnungsbedürftig, doch ihr charmanter Akzent und der exotische Singsang gaben ihrer Stimme einen wundervoll warmen Klang – selbst wenn sie über unangenehme Dinge sprach wie dem Tod meines Vaters, Big Aldous.

„Ich bin mit einem Mann zusammen. Er lebt getrennt, ist aber noch nicht geschieden. Viele Leute kennen seinen Namen. Berühmte Leute kommen zum Platz, wo wir leben. Ich habe gehört, wie sie über ‚Zentrierkörbe bei Bohrrohren‘ sprechen. Wissen Sie, was das ist?“

„Sie werden im Mantelrohr bei Bohrungen eingesetzt.“

„Eine Menge Männer kamen zu Tode, weil, glaube ich, nicht genug von diesen Dingern zum Einsatz standen oder so.“

„Ich hab darüber gelesen, Tee Jolie. Es ist allgemein bekannt. Du solltest dir keine Gedanken machen, nur weil du auch davon gehört hast.“

„Der Mann, mit dem ich lebe, macht aber manchmal Geschäfte mit schlechten Menschen.“

„Dann solltest du dich vielleicht von ihm trennen.“

„Wir werden bald heiraten, Mr. Dave. Ich trage sein Baby.“

Ich konzentrierte mich auf das Glas mit den Eiswürfeln, das inzwischen wieder auf meinem Nachttisch stand.

„Möchten Sie noch mehr Dr Pepper?“, fragte sie.

„Ja, aber halten kann ich das Glas selbst.“

„Ich habe aber die Schmerzen in Ihrem Gesicht gesehen, wenn Sie sich bewegen.“ Sie hielt mir das Glas mit dem Trinkhalm wieder vor den Mund. „Diesmal hat es Sie wohl richtig übel erwischt, Mr. Dave.“

„Ja, sie haben an Blei nicht gespart.“

„Hat’s Ihren Freund Mr. Clete auch getroffen?“

„Sie haben uns beide gut bedient. Aber wir haben uns nicht lumpen lassen und sie alle plattgemacht. Die Typen rühren sich nicht mehr.“

„Da bin ich froh.“

Draußen vorm Fenster hörte ich, wie Wind und Regen durch die Bäume fegten und Eichenblätter und Kiefernnadeln gegen das Fenster peitschten.

„Ich hatte immer meine Musik“, sagte sie. „Und das Stück Land, das mein Vater uns hinterlassen hat – mir, meiner Schwester und Mama. Ich sang mit Bonsoir Catin, ich war die Queen auf dem Crawfish Festival in Breaux Bridge. Es fühlt sich wie zehn Jahre an, doch seitdem sind erst zwei Jahre vergangen. In kurzer Zeit kann so viel passieren. Meine Mama starb. Jetzt hab ich nur noch Blue, meine kleine Schwester. Und meinen Großvater in St. Martinville.“

„Du bist ein musikalisches Naturtalent und hast eine wunderbare Stimme. Und du bist eine rundum wundervolle Frau, Tee Jolie.“

„Wenn Sie so reden, macht mich das nicht froh. Nein, es macht mich richtig traurig.“

„Warum?“

„Er sagt, ich kann eine Abtreibung machen, wenn ich will.“

„Mit anderen Worten: Er möchte, dass du das Kind abtreibst?“

„Er hat seine Scheidung noch nicht durchgezogen. Er ist kein schlechter Mann. Sie kennen ihn sogar.“

„Ich will seinen Namen gar nicht hören“, sagte ich.

„Und warum nicht?“

Weil ich ihm am liebsten eine Kugel in den Kopf jagen würde, dachte ich. „Es geht mich nichts an“, sagte ich stattdessen. „Hast du mir den iPod wirklich gerade gegeben?“

„So wahr ich hier sitze!“

„Ich kann meinen Augen und Ohren momentan nicht trauen, aber ich möchte von ganzem Herzen glauben, dass du’s bist, die hier sitzt. Doch davon abgesehen: Der iPod ist viel zu teuer, als dass man ihn so einfach verschenkt.“

„Ich kann’s mir leisten. Er gibt mir immer viel Geld.“

„Mein Portemonnaie ist dort in der Nachttischschublade.“

„Ich muss los, Mr. Dave.“

„Nimm dir das Geld.“

„Nein. Ich hoffe, Sie mögen die Songs. Drei stammen von mir. Von Taj Mahal ist auch was dabei. Den haben Sie doch auch immer geliebt.“

„Bist du’s wirklich oder ist alles nur ein Traum?“

Sie legte ihre Hand auf meine Stirn. „Sie glühen wie ein Ofen.“

Und damit war sie verschwunden.

Neun Tage später trat ein imposanter, schwergewichtiger Mann in mein Zimmer. Er trug einen Seersucker-Anzug mit Fliege, hatte frisch polierte Schuhe und frisch frisierte Haare. Er nahm seine Ledertasche von der Schulter, setzte sich auf den Besucherstuhl und steckte sich eine Zigarette in den Mund.

„Du willst doch wohl nicht hier qualmen?“, sagte ich.

Der Mann machte sich nicht die Mühe, auf meine rhetorische Frage einzugehen. Er hatte blonde Haare und eine Frisur, wie sie gewöhnlich kleine Jungs tragen. Seine grünen Augen glühten und funkelten so voller Tatendrang, dass sein Gesicht fast schon psychotische Züge annahm. Er stellte seine Tasche vor sich auf den Boden, holte Zeitschriften heraus, zwei Bücher aus der städtischen Bibliothek, eine Pralinenschachtel, einen Karton mit O-Saft sowie die druckfrische Ausgabe der Times-Picayune. Als er sich nach vorne beugte, sah ich unter seinem Arm ein Nylon-Holster und eine schwarzblaue .38er mit weißem Knauf. Zum krönenden Abschluss zog er noch eine Flasche Wodka aus der Tasche, öffnete den Verschluss und goss gut ein Drittel in den Orangensaft.

„Ganz schon früh am Tag“, wandte ich ein.

Er schnippte seine Zigarette unangezündet in den Papierkorb, nahm einen Schluck aus dem Karton und schaute durchs Fenster auf die Rotkehlchen in den Bäumen. „Wenn du mich loswerden willst, Großer“, knurrte er, „dann brauchst du’s nur zu sagen.“

„Du solltest es eigentlich besser wissen“, sagte ich.

„Ich sah gerade auf dem Parkplatz, wie Alafair und Molly in ihren Wagen stiegen. Weiß man schon, wann du wieder nach Hause darfst?“

„Vielleicht in einer Woche. Bin schon halbwegs wieder der Alte. Was hast du denn in der Zwischenzeit getrieben?“

„Hab ein paar Jungs gejagt, die ihre Kaution nicht bezahlen wollten. Man ist ja gezwungen, den Nachschub von Frischgeld sicherzustellen. Aber ich schlafe noch immer schlecht. Hab das Gefühl, als habe der Doktor ein paar Kugeln in meinem Bauch übersehen. Irgendetwas wandert jedenfalls ziellos durch meinen Körper.“

Seine Augen hatten eine manische Qualität, die ich nicht allein auf den frühen Alkohol zurückführen mochte. Er schluckte ständig und räusperte sich, als habe er einen Kloß im Hals. „Die Lachsfische sind wieder unterwegs“, sagte er, „höchste Zeit, dass wir die Angel rausholen. Das Weiße Haus behauptet, die Ölpest im Golf sei komplett unter Kontrolle.“

Er wartete auf eine Reaktion, doch ich rührte mich nicht.

„Glaubst du ihnen nicht?“, fragte er schließlich.

„Der Ölkonzern sagt das Gleiche. Glaubst du denen etwa?“

Er knetete seine Finger und starrte ein Loch ins Nichts. Ich wusste, dass es nicht nur die Ölpest war, die ihm auf dem Magen lag. „Hast du Ärger?“, fragte ich ihn.

„Vor zwei Tagen hatte ich eine kleine Reiberei mit Frankie Giacano. Erinnerst du dich noch an ihn? Zusammen mit seinem Vetter Stevie Gee knackte er früher mal Safes. Ich war in einer Kneipe auf der Decatur Street, als er mit einer ganzen Horde von Nutten einlief und sich dann kräftig die Kante gab. Wie’s der Zufall wollte, trat ich im Vorbeigehen auf seinen Schuh. ‚Hey Clete‘, sagte er, ‚schön, dich mal wieder zu sehen, auch wenn du mir gerade wahrscheinlich zwei Zehen gebrochen hast. Zumindest muss ich dich jetzt nicht mehr in deinem Büro besuchen. Du schuldest mir zwei große Lappen – plus die Zinsen, die sich in den gut 20 Jahren angehäuft haben. Wie viel das unterm Strich ist, weiß ich auch nicht auf Anhieb. Wahrscheinlich mehr als das jährliche Defizit von Pakistan. Hast du vielleicht grad ’nen Taschenrechner zur Hand?’“

Clete nahm einen weiteren Schluck und verfolgte noch immer die flatternden Vögel in den Bäumen. Sein Kehlkopf zuckte hektisch auf und ab. Wenn er bereits am frühen Morgen trank, ging der Alkohol gleich in sein Blut und von da aus in seine sich rötenden Wangen über. Er setzte den Karton auf dem Nachttisch ab und riss die Augen theatralisch auf.

„‚Frankie‘, sagte ich ihm, ‚ich bin hier, um gemütlich ein Bier zu trinken. Tut mir leid, wenn ich auf deine Schnabelschuhe getrampelt bin, aber diese Dinger tragen heute eh nur noch schleimige Schnösel. Ich setz mich jetzt da drüben in die Ecke, bestell mir ein schönes Poorboy-Sandwich, les die Zeitung, trink mein Bier – und möchte künftig nicht mehr von dir gestört werden. Verstanden?‘

Dann fängt er an, mir – umrahmt von seinem Harem – folgende Geschichte zu erzählen: Irgendwie sei ihm ein Safe in die Hände gefallen, der einmal seinem Onkel Didi Gee gehörte. Und in diesem Safe soll sich ein von mir unterschriebener Schuldschein über 2 000 Dollar befunden haben – plus die entsprechenden Zinsen. Da der Safe ihm gehöre, meinte er, gehöre ihm nun auch der Schuldschein. Ich sage: ‚Frankie, irgendeine deiner Geschlechtskrankheiten muss inzwischen Metastasen in deinem Hirn gebildet haben. Zweitens: Ich habe dir nie die Erlaubnis erteilt, mich mit meinem Vornamen anzusprechen. Drittens: Dein Onkel Didi Gee, der eine 300-Pfund-Packung Hundescheiße war, schuldete mir Geld, als er sich aus dieser Welt verabschiedete – und nicht umgekehrt.‘

Frankie sagt: ‚Wenn du nicht so verdammt arrogant wärst, hätten wir uns vielleicht auf einen kleinen Kuhhandel einigen können. Aber ich wusste ja, wie du reagieren würdest. Und genau aus diesem Grunde habe ich den Schuldschein an Bix Golightly verkauft. Ach, übrigens: Schau dir doch mal das Kreuzworträtsel in der heutigen Zeitung an. Ich hab mir heut Morgen die Zähne dran ausgebissen, weil mir das Wort für eine Drüsenerkrankung mit dreizehn Buchstaben partout nicht einfallen wollte. Erst als du heute Abend reinspaziert kamst, fiel’s mir wie Schuppen von den Augen: Elephantiasis! Und das ist wirklich kein Witz. Schau’s dir in der Zeitung selbst an!‘“

„Glaubst du, dass er den Schuldschein wirklich an Golightly verkauft hat?“, fragte ich.

„Geht mir am Arsch vorbei.“

„Golightly ist ein Schizo.“

„Das sind sie doch alle.“

„Tu mir einen Gefallen, Clete. Lass die Finger vom Schnaps. Zumindest tagsüber.“

„Hast du je auf Leute gehört, die dich vom Saufen abhalten wollten?“

Draußen im Park hatte ein erstaunlich warmer Altweibersommer Einzug gehalten und das Laub der knorrigen Eichen noch einmal zum Glänzen gebracht. Am Fuß der schattigen Bäume hatten sich die Blüten der Vier-Uhr-Blumen bereits geöffnet. Eine Horde aufgeplusterter Rotkehlchen stolzierte pickend durchs Gras. Es war ein Morgen, der so friedvoll und vollkommen war, dass man ihn nicht mit der halbseidenen Welt kompromittieren wollte, in der Clete und ich einen Großteil unseres Lebens verbracht hatten. „Wäre vielleicht besser, wenn du die ganze Geschichte schleunigst vergessen würdest“, sagte ich.

„Was für eine Geschichte?“

„Diesen unsäglichen Morast, in dem Leute wie Frankie Giacano und Bix Golightly zuhause sind.“

„Nur Tote haben den Luxus, sich ein derartiges Desinteresse leisten zu können. Der Rest der Menschheit muss sich wohl oder übel mit der Realität auseinandersetzen.“

Als ich nicht reagierte, nahm er den iPod zur Hand, drückte auf Play und hielt die Kopfhörer an sein Ohr. Nach ein paar Sekunden huschte ein wissendes Lächeln über sein Gesicht. „Das ist doch Will Bradley und Freddie Slack! Woher hast du das denn?“

„Von Tee Jolie Melton.“

„Ich hab gehört, sie sei verschüttgegangen. In der Szene tauchte sie zuletzt jedenfalls nicht mehr auf. War sie denn hier?“

„Es war gegen Zwei in der Nacht. Ich habe mich im Bett gerade umgedreht und sah plötzlich direkt in ihr Gesicht. Sie saß genau da, wo du jetzt sitzt.“

„Arbeitet sie etwa hier?“

„Nicht, dass ich wüsste.“

„Um zehn Uhr abends wird hier die Zugbrücke runtergelassen. Kein Schwein kommt dann mehr rein.“

„Kannst du mir mal helfen?“, fragte ich ihn. „Ich muss auf die Toilette.“

Er legte den iPod zurück auf den Nachttisch, lauschte aber noch kurz dem Rhythmus von Beat Me Daddy, Eight to the Bar, der kaum hörbar aus den Ohrstöpseln drang. „Verkneif dir lieber deine Moralpredigten“, sagte er. „Ich kann auf so was gut verzichten.“

Er griff wieder zu seinem O-Saft-Karton, trank einen Schluck und schielte mich dabei aus einem Auge an, als sei er ein einäugiger Zyklop, der die zulässige Promillegrenze längst überschritten hat.

Für seine Tätigkeit als Privatdetektiv gönnte sich Clete zwei Büros: eins auf der Main Street in New Iberia, das andere in New Orleans auf St. Ann im French Quarter. Er hatte das Gebäude, in dem er bislang nur Mieter gewesen war, nach Hurrikane Katrina günstig gekauft und gründlich renoviert. Er war stolz darauf, nun im ersten Stock residieren zu können, direkt über seinem Büro. Vom Balkon aus hatte er einen wundervollen Blick auf die St. Louis Cathedral, die alten Eichen und den Garten mit seinem dunkelgrünen Lattenzaun. Als Privatdetektiv arbeitete er vorwiegend für Inkasso-Agenturen und Anwälte, die Kautionen eintrieben oder Schadensersatz einklagten, Ehefrauen, die ihren untreuen Gatten in den finanziellen Ruin treiben wollten, aber auch gehörnte Ehemänner, die ihre Frau oder Liebschaft am liebsten ans Kreuz genagelt hätten. Am anderen Ende des Spektrums arbeitete Clete aber auch für weniger gut betuchte Klienten, und das obendrein praktisch kostenlos: für besorgte Eltern etwa, deren vermisste Kinder von den Behörden nicht mehr gesucht wurden, oft auch für Angeklagte, die zu Unrecht verurteilt worden waren, manchmal sogar zur Todesstrafe.

Bei seinen ehemaligen Polizeikollegen war er ebenso verhasst wie bei den lokalen Mafiosi. Auch die Versicherungen hätten ihn am liebsten auf den Mond geschossen, weil er zwischen Mobile, Alabama und Beaumont, Texas stets eine Spur der Verwüstung hinterließ. Nachdem er einmal unter zweifelhaften Umständen einen Zeugen der Anklage erschossen hatte, war das Pflaster in New Orleans für ihn so heiß geworden, dass er für eine Weile lieber untertauchte und in El Salvador auf Seiten der Revolutionäre kämpfte. Andererseits hatte er von der Staatsgewalt das Navy Cross, den Silver Star und zweimal das Purple Heart erhalten. Als ein Privatflieger mit diversen Mafiosi in einen Berg in Montana krachte, war die Untersuchung der zuständigen Behörde zu einem ominösen Resultat gekommen: Jemand hatte Sand in die Kerosintanks gekippt. Clete hatte umgehend den Koffer gepackt, war in sein verrostetes Caddy-Cabrio geklettert und hatte Polson, Montana fluchtartig verlassen.

Ein anderes Mal griff er sich in einem Hotel ein korruptes Mitglied der Teamsters-Gewerkschaft, hielt ihn kopfüber übers Balkongeländer und ließ ihn dann sang- und klanglos in den leeren Pool fallen. Im Flughafen von New Orleans nahm er sich einen Mafiakiller zur Brust und zwang ihn auf der Toilette dazu, den kompletten Seifenspender zu trinken. Einen betrunkenen Kongressabgeordneten kettete er mit Handschellen an einen Wasserhydranten in der St. Charles Avenue. Im Casino am unteren Ende der Canal Street machte er Jagd auf einen Auftragskiller und blies ihn mit dem Feuerwehrschlauch in eine Toilettenkabine, als sei er eine menschliche Eishockeyscheibe. Mit einer Planierraupe donnerte er durch die Villa eines Gangsters am Lake Pontchartrain, riss die Wände ein und den Fußboden auf, verarbeitete die Möbel zu Kleinholz und schob Büsche, Bäume und die Gartengarnitur in den Swimmingpool.

Ein normaler Tag im Leben von Clete Purcel ähnelte einem Asteroiden, der sich durch eine hübsche, am Reißbrett entworfene Modellsiedlung wühlt.

Kinderschänder, Zuhälter, Drogenhändler, Männer, die Frauen verprügelten – sie alle konnten von ihm keine Nachsicht erwarten und fürchteten ihn wie das Jüngste Gericht. Aber Cletes folkloristischer Glorienschein als amoklaufendes Schlitzohr hatte auch seine Schattenseiten. Da war ein ausgewachsener Dämon, der in seiner Brust lebte und ihn nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Er hatte ihn vom Stadtteil Irish Channel mit nach Vietnam geschleppt, von dort in Bangkoks Bordelle oder Tokios Cherry Lane und wieder zurück nach New Orleans. Seine Minderwertigkeitskomplexe machten es ihm unmöglich, echte Liebe akzeptieren oder gar erwidern zu können – wofür mit Sicherheit auch sein gestörtes Verhältnis zum früh verstorbenen Vater verantwortlich war. Purcel Senior, ein Milchmann und exzessiver Alkoholiker, hatte seiner Wut oft freien Lauf gelassen und sich dabei bevorzugt an seinem ältesten Sohn abreagiert.

Seine beiden Besucher hatten ihren Wagen in der Decatur Street abgestellt, waren dann in die Pirates Alley gebogen, vorbei an dem Bücherladen, der einmal William Faulkners Wohnung gewesen war, und schließlich die Treppe zu Cletes Haustür hinaufgestiegen. Einer der beiden hämmerte mit der Faust gegen die Tür.

Es war bereits Abend. Der violette Himmel, von Vogelschwärmen bevölkert, war zusehends dunkler geworden. Die Bananenstauden im Innenhof flatterten in der frischen Brise, die vom Lake Pontchartrain hinüberwehte. Verschwitzt vom einstündigen Hanteltraining im Hof hatte Clete gerade geduscht, sich die noch feuchten Haare gekämmt, eine frische Hose angezogen, dazu weiße Socken, Ledersandalen und ein Hawaii-Hemd. Seine Haut war noch immer warm von der Dusche, als er gutgelaunt zur Haustür ging. Die ganze Zeit hatte er eine Melodie gepfiffen und sich auf den Krabbeneintopf gefreut, den er zusammen mit einem aufgewärmten Baguette verspeisen wollte.

Es war jene zeitlose Jahreszeit in Louisiana, in der Frühling, Herbst, Winter und Sommer auf so vollendete Weise ineinander verschwammen, dass schon das Verblassen des Lichts einer Verletzung der göttlichen Harmonie gleichkam. Doch auch davon abgesehen war es ein perfekter Abend, der in jeder Hinsicht die Höchstnote verdiente. Am Jackson Square spielten die Straßenmusiker, vom Café du Monde kam der Duft frischer beignets, auf dem letzten blauen Lichtstreifen, der am Fuße des Horizonts hing, hatten die Wolken ein rötliches Raster gebildet. Es war der ideale Tag, um im Café zu sitzen und vielleicht sogar vom Lächeln einer schönen Frau beglückt zu werden. Eigentlich konnte gar nichts mehr schiefgehen an diesem Abend – es sei denn, man hatte das zweifelhafte Vergnügen, plötzlich Bix Golightly gegenüberzustehen. Und um die Überraschung perfekt zu machen, hatte Golightly auch noch einen Teilzeitkiller und Vollzeitpunk im Schlepptau, der auf den Namen Waylon Grimes hörte.

„Bereits geschlossen“, sagte Clete, als er die Besucher sah. „Wenn’s was Geschäftliches gibt, ruft morgen im Büro an und macht einen Termin.“

Bix Golightly hatte noch immer die muskulösen Schultern, den durchtrainierten Torso, die Arme mit den heraustretenden Venen und das vernarbte Gesicht, mit dem er schon in Angola Angst und Schrecken verbreitet hatte. Wenn er in Louisianas Staatsgefängnis in den Boxring trat, standen geplatzte Lippen, zertrümmerte Zähne und gebrochene Nasenbeine auf der Tagesordnung. Er schlug so hart zu, dass seinen Gegnern der Mundschutz aus dem Gebiss flog und im hohen Bogen bei den Zuschauern auf der Wiese landete. Die verknorpelte Boxernase, der Fixpunkt seines knochigen Gesichts, wurde abgerundet durch einen drahtigen Bürstenhaarschnitt und einen Mund, der eher einem verkniffenen Schlitz ähnelte. Einige Zeitgenossen behaupteten, Bix spritze Meth, doch andere hielten dagegen, dass er bereits mit einem Steifen zur Welt gekommen sei. Die Überholspur habe er in seinem ganzen Leben nie verlassen.

Ein winziges Tattoo mit drei grünen Tränen zierte den Rand seines rechten Auges, ein weiteres – diesmal ein roter Stern – befand sich auf seiner Kehle direkt unter der Kinnlade. „Hey Clete“, sagte er, „freut mich, dass du so manierlich aussiehst. Ich hörte, dass man dich und Robicheaux fast ins Jenseits geballert hätte. Und eine Frau hast du wohl auch auf dem Gewissen. Oder war’s Robicheaux?“

„Nein, das war ich. Wem oder was verdanke ich die Ehre, Bix?“

„Hat dir Frankie Gee von dem Schuldschein erzählt, der sich nun in meinem Besitz befindet?“

„Bin voll im Bilde. Doch die Geschichte ist natürlich nichts als heiße Luft. Da hat dir Frankie einen fetten Bären aufgebunden. Ich hoffe, du hast für den Schwindel nicht allzu tief in die Tasche gegriffen.“

„Wenn’s ein Schwindel ist: Wie kommt denn deine Unterschrift auf den Wisch?“

„Weil ich früher mit den Figorelli-Brüdern Karten gespielt habe. Ich verlor eine Stange Geld, beglich meine Schulden aber eine Woche später. Wie der Wisch danach noch in Didi Gees Safe landete, kann ich dir auch nicht erklären.“

„Vielleicht warst du völlig bekifft damals?“

„Nicht auszuschließen, jedenfalls erinnere ich mich an nichts mehr. Und am Arsch geht’s mir auch vorbei.“

„Purcel, mit Ich weiß nicht und Geht mir am Arsch vorbei wirst du aber nicht weit kommen.“

„Hoffen wir das Beste“, sagte Clete, „denn mit Beweisen kann ich nicht dienen. Welche Funktion hat Waylon eigentlich in diesem Spiel?“

„Er arbeitet für mich. Warum willst du das wissen?“

„Weil er ein vierjähriges Kind umgebracht hat, darum.“

„Das passierte bei einem Raubüberfall, bei dem Waylon nicht der Täter, sondern das Opfer war.“

„Er überfuhr das Kind. Und zwang dann die Eltern zu der Aussage, dass es von dem Fahrer eines gestohlenen Wagens überfahren worden sei.“

„Das wäre mir neu“, sagte Bix und schaute seinen Begleiter an. „Ist was dran an der Geschichte, Waylon? Hast du die Eltern eingeschüchtert?“

„Was weiß ich“, sagte Grimes. Er war ein kleinwüchsiger Mann mit eingefallener Brust, einem zotteligen roten Schnurrbart und Haarsträhnen, die ihm über die Ohren hingen. Er trug sein Hemd über der Hose und hatte die Manschetten der Ärmel so zugeknöpft, wie es die schnieken Gangster in den Fünfzigern gehabt haben. Eine Kette führte von seinem Gürtel zum Portemonnaie in der Gesäßtasche. Er hielt seine Hände schützend vors Gesicht und zündete sich eine Zigarette an. „Soll ich schon mal gehen?“, fragte er.

„Nein, bleib, wo du bist“, sagte Bix. „Purcel, ich bin kein Gierlappen. Ich hab mich über deine Finanzen informiert und weiß, dass du arm wie ’ne Kirchenmaus bist. Du hast aber rund 50 Riesen in dieses Haus investiert und kannst die Bude in dieser Höhe problemlos beleihen. Aber egal, wie du an das Geld kommst: Ich will 30 Riesen von dir – und zwar innerhalb von sieben Werktagen. Und spiel gar nicht erst mit dem Gedanken, mich austricksen zu wollen.“

„Und ich möchte rückwirkend ein Patent aufs Rad anmelden“, sagte Clete. „Aber ich befürchte, man wird mir meinen Wunsch auch nicht erfüllen.“

„Kann ich mal die Toilette benutzen?“, fragte Waylon.

„Ist gerade kaputt.“

Waylon schaute ihn spöttisch an. „Hast du vielleicht ’ne Tussi dort versteckt?“

Clete machte einen Schritt vorwärts und stieß die beiden Besucher Richtung Treppe zurück. In seinem Kopf dröhnte es, als setzte sich gerade eine Blaskapelle in Bewegung. „Nun pass mal gut auf, du kleines Stück Scheiße“, sagte er zu Grimes. „Solltest du je noch mal hier aufkreuzen, werd ich dir die Gliedmaßen einzeln ausreißen. Und das ist nicht metaphorisch gemeint. Ich werd dir die Arme und Beine einzeln ausrupfen und sie dir in den Arsch stopfen. Und wenn du Schlaumeier meinst, dir noch weiterhin eine kesse Lippe erlauben zu können, dann lass es doch mal auf einen Versuch ankommen. Ich werd dir umgehend all deine Knochen brechen – von Kopf bis Fuß.“

Waylon nahm einen langen Zug aus der Zigarette und ließ den Qualm langsam entweichen. Die Schwaden quollen wie feuchte Baumwollbällchen aus seinen Mundwinkeln und schwebten langsam nach oben. Er ließ die Kippe auf den Boden fallen, drückte sie mit der Schuhsohle aus und schaute nachdenklich Golightly an. „Ich werd in dem vietnamesischen Krämerladen auf dich warten“, sagte er.

„Nein, wir werden das Thema hier und jetzt zum Abschluss bringen“, sagte Bix. „Und du, Purcel, hast keinen Grund, in diesem Ton mit meinen Angestellten zu sprechen. Davon abgesehen fällt mir gerade ein, dass wir eine Menge Gemeinsamkeiten haben. Wusstest du eigentlich, dass wir zeitweise mal die gleiche Tussi gefickt haben – die mit den gigantischen Titten?“

„Der Typ ist ein Wichser, der seine Spielschulden unter den Teppich kehren will“, sagte Waylon. „Warum verschwendest du überhaupt deine Zeit mit ihm? Du weißt doch, wie der Hase laufen wird.“ Er ging die Treppe hinunter und schien weder von Cletes Drohung noch den Wünschen seines Arbeitsgebers beeindruckt. Der Wind im Innenhof fuhr ihm unters Hemd, als er am Ende der Treppe noch einmal anhielt und zu Clete hinaufschaute. „Und was das vierjährige Kind anging, das unter die Räder kam? Er war mongoloid und trug mit vier Jahren noch immer Windeln. Der einzige Grund, warum ihn die Eltern nicht in eine Anstalt gebracht hatten, war die staatliche Hilfe, die sie für ihn kassierten. Er spielte in der Einfahrt, wo er nicht spielen durfte – aus dem einfachen Grund, weil ihn seine Eltern grundsätzlich nicht beaufsichtigten. Aber um ehrlich zu sein: Was passierte, war wahrscheinlich das Beste für ihn.“

Bevor Clete antworten konnte, trat Golightly näher an ihn heran und blockierte die Sicht auf den Vorhof. Der Geruch eines penetrant beißenden Deos, durch die Körperwärme nur noch verstärkt, breitete sich in Cletes Nase aus. „Hast du meine Tattoos gesehen?“, fragte Bix.

„Was soll mit ihnen sein?“

„Weißt du, was sie bedeuten?“

„Die Tränen sagen mir, dass du im Auftrag der Aryan Brotherhood drei Leute plattgemacht hast. Der Stern an deiner Halsschlagader signalisiert jedem Gegner, dass du vor absolut nichts zurückschreckst. Es ist das fleischgewordene Fick dich! für jeden, der dir ans Bein pinkeln möchte.“

„Und du glaubst wohl, du wärst schon ein harter Junge, nur weil du dir am Bayou ein paar Kugeln eingefangen hast. Ich sag dir was, Purcel: Ein harter Junge wirst du erst, wenn du nichts mehr zu verlieren hast, wenn dir alles am Arsch vorbeigeht, wenn es dir scheißegal ist, ob du zur Hölle fährst oder nicht. Bist du wirklich aus diesem Holz geschnitzt, Purcel?“

„Phrasen dreschen kann jeder.“

„Ich werde einen Gutachter vorbeischicken, der sich deine Bude mal anschaut. Die Möglichkeit, dass wir uns gütlich einigen, ist aber zeitlich begrenzt. Pass also auf, dass die Geschichte nicht aus dem Ruder läuft.“

„Nun hör mal auf, hier dumm rumzurotzen. Ich hab das Gefühl, als käm dir schon das Hirn aus der Nase.“

Bix holte ein gefaltetes Stück Papier aus der Hemdtasche und reichte es Clete. „Schau doch mal, ob die Adressen auch stimmen.“

Clete nahm das Papier in die Hand und schaute sich die handgeschriebenen Namen und Nummern an. Er spürte, wie seine Kopfhaut zu jucken begann. „Wie wär’s, wenn ich dir den Wisch an Ort und Stelle in den Hals stopfe?“, sagte er.

„Klar, kannst du gern machen“, antwortete Bix. „Ändert aber nichts daran, dass Waylon eh schon weiß, wo er deine Schwester und Nichte antreffen kann. Hey, riecht ja fast so, als hättest du gerade einen leckeren Gumbo auf dem Herd. Lass besser nichts anbrennen! Ich wünsch dir jedenfalls noch einen schönen Abend. Ich liebe diese Nachbarschaft. Wollte schon immer hier wohnen. Und pass bloß auf, dass du dir an dieser Geschichte nicht die Finger verbrennst.“

2

Nach der Schießerei am Bayou Teche, direkt hinter meinem Haus in New Iberia, musste ich dreimal auf den OP-Tisch. Die erste Operation, im Our Lady of the Lord in Lafayette, rettete mir das Leben; die zweite, im Texas Medical Center in Houston, war aus medizinischen Gründen unumgänglich, ebenso die dritte in New Orleans. Ein .32er Geschoss war exakt zwischen meinen Schulterblättern eingeschlagen, abgefeuert von einer Frau, der weder Clete noch ich den Schuss zugetraut hätten. Dabei schmerzte die Verletzung kaum mehr als ein heftiger Schlag in den Rücken; auch die lebensbedrohlichen Konsequenzen waren mir anfangs keineswegs klar.

Die Motivation der Frau war erschreckend banal und hatte mit gängigen Beweggründen wie Notwehr, Angst, Habgier oder Panik wenig gemein. Ich hatte sie für ihr herrisches Verhalten gegenüber Dritten zur Verantwortung gezogen und war in diesem Zusammenhang wohl selbst respektlos geworden. In jedem Fall war sie, empört über mein Verhalten, wütend zur Hintertür rausgestürmt, war im Dunkel der Nacht durch welkes Eichenlaub und faulende Pecannusshülsen gestolpert, hatte sich auch an den toten Männern auf meinem Grundstück nicht weiter gestört und war dann – den Arm mit der Pistole weit ausgestreckt – wieder ins Haus gekommen, um ihre sinnlose Mission zum bitteren Ende zu bringen. Sie nahm sich gerade noch die Zeit, mein ungehöriges Verhalten gebührend anzuprangern, und drückte ab. Ich hörte ein Plop, als sei ein feuchter Feuerwerkskörper explodiert, und spürte, wie das Geschoss in meinen Rücken fuhr und zur Brust wieder herauskam. Wie ein Mann auf dem Weg zum Schafott stolperte ich zum Ufer des Bayou, wo ein altertümlicher Schaufelraddampfer – den außer mir seltsamerweise niemand sah – bereits auf mich wartete.

Auch wenn diese Episode meiner polizeilichen Laufbahn keine übermäßige Bedeutung verdient, so möchte ich den Vorfall doch nicht leichtfertig bagatellisieren. Wenn ein Mensch durch die Hand eines anderen sein Leben verliert, neigt das Opfer gerne dazu, das eigene Ableben als Dienst an der Gesellschaft darzustellen. Er möchte sich einreden, dass durch ihn die Welt ein besserer Ort geworden sei, dass durch seinen Tod zumindest ein Menschenleben gerettet wurde – bevorzugt natürlich ein Mitglied seiner eigenen Familie –, und dass er seine letzte Ruhe in einem grünen Grab unter Bäumen finden würde, wo er regelmäßig von den Seinen besucht werden würde. Ein Horror war ihm dagegen die Vorstellung, dass sein Ableben der Marotte einer beleidigten Leberwurst geschuldet war und sein Opfer – wie das der meisten Kriegstoten auch – völlig sinnlos war.

Einen Tag nach Clete schaute meine Adoptivtochter Alafair vorbei, brachte mir die Post und stellte ein paar Blumen in die Vase im Fenster. Molly, meine Frau, war zunächst unten geblieben, weil sie noch mit der Krankenhausverwaltung sprechen müsse. Alafairs Haare – schwarz, kerngesund und im Nacken kurz geschnitten – hatten einen seidenen Schimmer, der wildfremde Menschen dazu verführte, ihre Haarpracht mit den Fingern berühren zu wollen. „Wir haben eine Überraschung für dich“, sagte sie.

„Nämlich? Wollt ihr mich vielleicht zum Fischen abholen?“

„Dr. Bonin meint, dass du nächste Woche nach Hause kannst. Er wird deine Medikamente ab sofort reduzieren.“

„Welche Medikamente?“, fragte ich und spielte den Ahnungslosen.

Sie bemerkte, dass ich mit den Augen zwinkerte. „Glaubst du, dass du die Schmerzmittel überhaupt noch brauchst?“

„Nicht wirklich.“

Sie schaute mich weiterhin nachdenklich an, hielt ihre Gedanken aber für sich. „Clete rief an“, sagte sie schließlich.

„Warum?“

„Er meinte, dass dich Tee Jolie Melton nachts hier besucht hat.“

„Er hat nicht gelogen. Genau so ist es passiert. Sie hat mir sogar den iPod da geschenkt.“

„Dave, einige Leute glauben, dass Tee Jolie Melton tot ist.“

„Und wie kommen sie darauf?“

„Weil sie seit Monaten nicht mehr gesehen wurde. Sie ließ sich mit Männern ein, die angeblich Beziehungen ins Film- und Musikgeschäft hatten. Sie glaubte alles, was man ihr erzählte.“

Ich nahm den iPod vom Nachttisch und drückte ihn Alafair in die Hand. „Der gehört keinem Krankenpfleger und auch keinem Arzt. Tee Jolie brachte ihn mit, nachdem sie Musik draufgeladen hatte, von der sie wusste, dass ich sie liebe. Sie schenkte ihn mir. Drei der Songs stammen von ihr. Hier, du kannst es gern überprüfen.“

Alafair schaltete den iPod an und tippte aufs Display.

„Wie heißen die Songs denn?“ „Weiß ich nicht mehr.“

„In welchem Ordner müssten sie denn sein?“

„Du weißt doch, dass ich mich mit diesem Kram nicht auskenne. Die Songs sind jedenfalls drauf. Ich hab sie ja selbst gehört.“

Die Kopfhörer saßen schief auf ihren Ohren, sodass sie weiterhin mit mir sprechen konnte, während sie gleichzeitig über die Titel der Tracks scrollte. „Ich kann sie nicht finden, Dave.“

„Mach dir mal keine Sorgen. Vielleicht hab ich die Reihenfolge durcheinandergebracht.“

Sie legte den iPod und die Kopfhörer vorsichtig zurück auf den Nachttisch. Ihre Augen gaben keinerlei Auskunft darüber, was hinter ihrer Stirn vor sich ging. „Es ist gut, dass du bald wieder zuhause bist“, sagte sie schließlich.

„Wie wär’s, wenn wir als Erstes gemeinsam zum Fischen gehen?“, fragte ich.

„Hängt davon ab, was Dr. Bonin dazu sagt.“

„Diese Leute haben doch eh keine Ahnung.“

Ich sah, wie Molly lächelnd das Zimmer betrat. „Wir haben dich losgeeist!“, sagte sie.

„Heute?“

„Ich geh zum Parkplatz und fahr den Wagen zum Seiteneingang“, sagte sie.

Ich versuchte zu denken, bevor ich den Mund öffnete, war mir aber nicht sicher, was ich überhaupt sagen wollte. „Meine Pillen sind in der obersten Schublade“, murmelte ich nur.

Fünf Tage waren seit dem Besuch von Bix Golightly und Waylon Grimes vergangen und Clete tat sein Bestes, um die beunruhigende Episode aus seinem Bewusstsein zu verdrängen. Golightly, so redete er sich ein, müsse schon weich in der Birne sein. Die Schläge gegen den Kopf, die er im Lauf seiner Boxerkarriere eingesteckt habe, waren bestimmt nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Selbst seine Qualitäten als Krimineller waren alles andere als überzeugend. Er hielt sich mit Einbrüchen in Juwelierläden über Wasser und befand sich, was Kreativität und Risikobereitschaft anging, auf dem gleichen Niveau wie die einfältigen Kleinkriminellen, die sich auf ältere, unbewaffnete Juden spezialisiert hatten. Darüber hinaus hatte Clete ein paar unverfängliche Telefonate mit seiner Schwester geführt, nicht zuletzt auch mit seiner Nichte, die an der Tulane Universität eingeschrieben war. Beide hatten nichts erwähnt, was aus dem Rahmen ihrer alltäglichen Routine gefallen wäre. Vergiss Golightly und Grimes, sagte er sich. Golightly hatte einmal sogar das Kunststück vollbracht, fast an einem Pestizid zu krepieren, das er versehentlich auf seine Ritz-Cracker geschmiert hatte. Und das sollte der Typ sein, vor dem er sich in die Hose machte?

An einem noch kühlen aber sonnigen Donnerstagmorgen hatte Clete sein Büro aufgeschlossen, die Post gelesen, Anrufe beantwortet und dann seine Sekretärin informiert, dass er auf Kaffee und beignets ins Café du Monde gehen werde. „Bringen Sie mir welche mit?“, hatte Alice Werenhaus gefragt und ihm eine 5-Dollar-Note auf den Schreibtisch gelegt.

Miss Alice war eine frühere Nonne, die Clete nicht nur aufgrund ihrer Statur an einen Kühlschrank erinnerte, sondern auch wegen der gurgelnden Geräusche, die ihrem massiven Körper entfuhren. Bevor man ihr den Abschied aus dem Kloster nahegelegt hatte, war sie der Schrecken der ganzen Diözese gewesen. Der Bischof taufte sie – in Anspielung auf das Monster der Beowulf-Saga – Grendels Mutter oder, wenn er besser gelaunt war, die lebende Erinnerung, dass der Schatten des Kreuzes uns nie verlässt.

Clete nahm das Geld vom Schreibtisch und steckte es in die Hemdtasche. „Die beiden Typen, die mir Ärger machen wollten, haben vermutlich kalte Füße bekommen. Sollten sie doch nochmal aufkreuzen, wissen Sie, was Sie zu tun haben.“

Sie schaute ihn an, verzog aber keine Miene.

„Miss Alice?“

„Nein, ich weiß nicht, was ich zu tun habe. Würden Sie es mir nochmal erklären?“

„Sie machen absolut nichts, sondern sagen ihnen nur, dass sie später wiederkommen sollen. Verstanden?“

„Man sollte nie Versprechungen machen, die man nicht einhalten kann. Das gilt auch für Situationen, deren Verlauf man nicht vorhersehen kann.“

„Sie machen jedenfalls keine Dummheiten. Habe ich mich damit klar genug ausgedrückt?“

„Haben Sie. Herzlichen Dank.“

„Soll ich Ihnen auch einen Café au lait mitbringen?“

„Ich hab mir selbst schon einen gemacht. Aber danke für die Nachfrage.“

„Dann haben wir also einen Deal?“

„Mr. Purcel, Sie bringen mich völlig aus dem Konzept. Würden Sie bitte aufhören, mich mit diesen Fragen zu bombardieren? Ich muss nicht wie ein Kind vorgeführt werden.“

„Tut mir leid.“

„Ich danke Ihnen.“

„Gern geschehen.“

Clete lenkte seine Schritte zum Café und hielt sich dabei im Schatten der Häuser. Die verschnörkelten Balkone mit den schmiedeeisernen Brüstungen hingen oft genug in der Mitte durch, hoffnungslos überladen mit einer Fülle von Töpfen, in denen Rosen, Bougainvillea, Chrysanthemen und Geranien um die Wette wucherten. Die nächtliche Luftfeuchtigkeit hatte sich mit dem Aroma gestampfter Minze vermischt und auf den Blättern von Philodendren und Kaladien silbrig glänzende Fäden gebildet. Clete setzte sich unter den Baldachin des Cafés, verdrückte ein Dutzend weißgepuderter beignets, trank drei Tassen Milchkaffee, ließ seinen Blick über die Decatur Street gleiten, über den Jackson Square und die historischen Pontalba Apartments, die zwei Seiten des Platzes umrahmten, nicht zuletzt auch über die Straßenmaler, die ihre Staffeleien direkt vor dem Zaun aufgebaut hatten, der den Fußgängerbereich vom Park trennte.

Der Jackson Square war ein Ort, der eher die Kulisse für einen mittelalterlichen Marktplatz geliefert hätte als für das moderne Amerika. Die gleichen Musiker, Pantomimen, Gaukler und Einradfahrer, die vor der Kathedrale um die Gunst des Publikums buhlten, hatten wahrscheinlich schon vor Notre Dame gestanden – damals, als Quasimodo noch die Glocken bediente. Die Glastüren zu dem geräumigen Restaurant an der Ecke waren bereits geöffnet. Auch wenn es noch früh am Morgen war, köchelten in der Küche bereits die Krabben. New Orleans würde sich nie verändern, dachte Clete, auch wenn es unlängst sang- und klanglos in den Fluten versunken war. Selbst die zynischen Lokalpolitiker, die die Einwohner im Ninth Ward skrupellos hatten ersaufen lassen, würden daran nichts ändern. New Orleans war das Äquivalent zu einem Song, einer Geistesverfassung, einer nicht-endenwollenden Party – und wer das nicht kapierte, sollte sich einen Besuch dieser Stadt besser gleich verkneifen.

Es war ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Die Flaggen vor dem Cabildo flatterten stramm im Wind. Clete war in der Nacht zuvor früh ins Bett gegangen und frühmorgens erfrischt aufgewacht. Das Spinnengewebe aus Restalkohol und schlechten Träumen, das oft stundenlang an ihm klebte, war diesmal wie weggewischt. Er hatte das Gefühl, als habe er erst gestern den Auftritt von Louis Prima und Sam Butera erlebt, die in Sharkey Butanos Dream Room auf der Bourbon Street die Wände zum Wackeln brachten. Und war es nicht erst neulich gewesen, als er mit seinem Partner aus New Iberia die nächtliche Patrouille schob, die ihn von Canal über die Basin Street bis zur Esplanade führte? Beide waren gerade frisch aus Vietnam zurück, hatten sich ihren Optimismus aber noch immer bewahrt.

Clete hatte für Miss Alice eine große Tüte heißer beignets gekauft – gleich doppelt so viel, wie sie für ihre fünf Dollar bekommen hätte. An der Ecke zur Pirates Alley hatte er noch einmal kurz angehalten, um sich eine Waschbrett-Kapelle anzuschauen, war dann aber beschwingten Fußes in die St. Ann Street eingebogen.

Kaum war er um die Ecke gekommen, sah er einen großen schwarzen Buick mit getönten Scheiben, der gesetzwidrig vor seinem Haus abgestellt war. Als er den Innenhof zu seinem Büro erreicht hatte, war er sich sicher, die Identität des Besuchers zu kennen. „Ich hab Ihnen beiden doch gesagt, dass Mr. Purcel nicht hier ist“, hörte er Alice Werenhaus lauthals schimpfen, „und ich habe Ihnen auch klipp und klar gesagt, dass Sie das Gebäude ohne seine Erlaubnis nicht betreten können. Wenn Sie nicht augenblicklich verschwinden, werde ich Sie verhaften und ins Gefängnis werfen lassen. Und Ihr Auto werd ich auch abschleppen lassen. Moment mal! Was gibt’s denn da zu grinsen?“

„Wir wussten doch nicht, dass wir hier Zeuge einer kostenlosen Varieténummer werden“, sagte eine spöttische Stimme, die Clete problemlos Waylon Grimes zuordnen konnte.

„Was würden Sie denn sagen, wenn ich mir jetzt Ihre Visage greife und damit den Boden poliere?“, entgegnete Miss Alice.

„Hoppla“, sagte Grimes, „woher wussten Sie denn, dass ich ein Freund der härteren Gangart bin? Verlangen Sie vielleicht einen Zuschlag dafür?“

„Was war das? Was haben Sie da gesagt? Los! Sagen Sie’s nochmal!“

„Versprechen Sie mir auch, dass Sie mir richtig den Hintern versohlen?“

Clete trat aus dem Schatten ins grelle Licht des Innenhofs und musste erst einmal blinzeln. Er sah neben Grimes einen kahlköpfigen Mann im Anzug, der ein Klemmbrett in der Hand hielt.

„Was läuft hier ab, Waylon?“, fragte Clete.

„Mr. Benoit ist unser Gutachter. Bix möchte das Haus kaufen, abzüglich des Schuldscheins und aller Zinsen, die inzwischen angefallen sind. Aber es sieht ganz so aus, als habe dieses Gebäude erhebliche bauliche Mängel. Habe ich recht, Mr. Benoit?“

„Sie haben ein Problem mit der Statik, Mr. Purcel“, sagte der Gutachter. „Sehen Sie dort die Stressfraktur im Torbogen am Eingang? Und sehen Sie dort die korrespondierenden Risse in den Ecken über den Fenstern? Ich vermute, Sie haben Schwierigkeiten beim Öffnen der Fenster, stimmt’s? Die Ursache dürfte in den Fundamenten des Hauses zu suchen sein. Entweder sie sind abgesackt – oder die Formosa-Termiten haben sich durch den Zement gefressen. Selbst ein Totalkollaps ist nicht auszuschließen.“

„Und was soll das heißen?“, fragte Clete. „Kracht etwa der Dachstuhl ein? Fallen die Leute durch ein Loch im Fußboden?“

„Ganz so weit wird’s wohl nicht kommen“, sagte Benoit lächelnd und fuhr sich über die Glatze, die in der Sonne glänzte, „aber völlig ausschließen kann ich es auch nicht.“ Er schien beim Sprechen seine Backenknochen nicht auseinanderzubringen – als fühle er sich in seiner Haut höchst unwohl. „Sind Ihnen vielleicht schon Unebenheiten im Fußboden aufgefallen?“

„Dieses Gebäude hat 150 Jahre unbeschadet überstanden“, sagte Clete, „und obendrein hab ich es nach Katrina renovieren lassen.“

„Mit anderen Worten: Es ist alt und hat Wasserschäden“, mischte sich Grimes ein, „und genau aus diesem Grund ist es auch baufällig.“

„Scher dich zum Teufel“, sagte Clete.

„So einfach kommst du nicht aus der Nummer raus, Purcel. Die juristische Lage ist eindeutig: Ein Schuldschein hat den gleichen Stellenwert wie ein Kredit, den man von einer Bank bekommt. Du hast dich selbst ins Knie gefickt. Hör auf, andere dafür verantwortlich zu machen.“

„Pass auf, was du sagst“, warnte ihn Clete.

„Warum? Hast du etwa Schiss vor deinem Vorzimmerdrachen? Sie hat bestimmt schon schlimmere Sachen gehört. Und davon abgesehen: Jemand, der eine Frau abknallt, sollte sich vielleicht nicht anmaßen, Vorträge über zivilisiertes Verhalten vom Stapel zu lassen. Ich hörte, dass du ihr bei der Schießerei am Bayou glatt den Kopf weggeballert hast.“

Clete ließ sich nichts anmerken, doch sein Gesicht fühlte sich plötzlich klein, kalt und verkrampft an. Sein Brustbein bebte wie eine wild schwingende Stimmgabel, die ein ganzes Bündel schräger Frequenzen produziert. Er hörte das Geräusch landender Hubschrauber und knirschender Panzerketten, die sich langsam in Bewegung setzen und dann über Bambussträucher, Feigenbäume und eingezäunte Pferche rollen, hörte das panische Quieken der Schweine und roch das qualmende Kerosin, das aus dem Geschützturm eines Panzers quoll.

Seine Arme hingen inzwischen leblos an seinem Körper, seine Hände waren so steif und trocken wie Pappe. Hemd, Fliege und Jackett saßen so eng auf dem Brustkorb, dass das Atmen unmöglich wurde. Er gab ein würgendes Geräusch von sich, als habe er gerade ein Winkeleisen verschluckt. „Ich hab zwei auf dem Gewissen“, sagte er krächzend.

„Du hast was?“, fragte Grimes.

„Ich hab zwei Frauen auf dem Gewissen, nicht eine.“

Waylon schaute auf seine Armbanduhr. „Wirklich faszinierend“, murmelte er, „aber ich befürchte, wir müssen uns sputen.“

„Ja“, pflichtete ihm der Gutachter bei, „wir sollten uns auf den Weg machen.“

„Die andere Frau war eine Mamasan“, sagte Clete ungerührt. „Sie wollte sich in einem Verteidigungsgraben verstecken, als wir ihr Dorf einnahmen. Ich rollte eine Handgranate in die Grube. Es gab auch Kinder da unten. Kann ich dich vielleicht damit beeindrucken, Waylon?“

Grimes massierte mit einer Hand seinen Nacken und machte eine verständnisvolle Miene. Dann gab er einen Laut von sich, der wohl spontane Belustigung suggerieren wollte. „Das klingt ja fast so, als hättest du echte Probleme, he?“, sagte er.

„Ist das eine Frage?“

„Nein. Ich kann da nicht mitreden, weil ich nicht gedient habe. Ich wollte nur gesagt haben, dass wir jetzt aufbrechen müssen.“

„Warum klang es denn wie eine Frage?“

„Vielleicht wollte ich höflich sein.“

„Die Mamasan lebt jetzt jedenfalls hier auf der Feuertreppe. Manchmal stell ich ihr eine Tasse Tee auf die Fensterbank. Schau mal zum Fenster da hoch. Das ist ihre Tasse. Lachst du noch immer über mich, Waylon?“

„Nein.“

„Wenn du nicht über mich lachst – worüber lachst du dann?“

„Ich muss lachen, weil mir eure Kriegsgeschichten zum Hals raushängen. Wenn es so schlimm war, wie ihr immer erzählt: Warum wart ihr denn überhaupt da? Was hattet ihr dort verloren? Ich hab die Geschichte vom My Lai-Massaker gelesen und einem Typen, der eine Frau zwang, ihm einen Blowjob zu geben, weil er sonst ihr Baby umbringen würde. Vielleicht warst du ja der Typ? Vielleicht war das ja der Grund, dass du heute so abgefuckt bist? Aber um ehrlich zu sein: Es geht mir am Arsch vorbei. Bezahl deine Schulden, weil Bix dir sonst das Haus abnehmen wird. Kriegst du das nicht in deinen Kopf? Du hast eine Mamasan umgebracht? Schön für dich. Und ihre Kinder auch? Danach kräht heute kein Hahn mehr.“

Clete hatte das Gefühl, als habe ein elektrischer Schlag einen Teil seines Gesichts gelähmt. Die Sehkraft seines linken Auges war erloschen und wurde durch grell zuckende Blitze ersetzt, die sich aus explodierenden weißen Kristallen speisten. Er wusste, dass er Waylon Grimes getroffen hatte, konnte sich aber nicht erinnern, wo und wie oft. Grimes war in die Wedel einer Hanfpalme gestürzt und versuchte nun, sich auf allen Vieren in Sicherheit zu bringen. Der Gutachter war in den Innenhof gelaufen, während Alice Werenhaus Clete in den Arm fiel, um ihn von weiteren Attacken abzuhalten. Alle redeten auf ihn ein, aber ihre Stimmen wurden vom Quietschen der Schweine übertönt, vom Panzer, der mit seinem Flammenwerfer die Strohhütten in Asche legte, vom Abwind der Hubschrauber, die mit ihren Rotorblättern das Wasser aus den Reisfeldern fegten, vom Rattern der M60, die ein Bordschütze auf die kleinen Männer richtete, die mit ihren schwarzen Pyjamas und spitzen Strohhüten zum schützenden Waldrand liefen.

Clete griff Grimes beim Hemd und stieß ihn durch eine Gruppe von Bananenstauden gegen die Hauswand, presste mit der einen Hand seinen Hals gegen die Wand und schlug mit der anderen Faust so lange zu, bis Blut und Speichel auf den Putz spritzten. Noch immer wie von Sinnen, stieß er Grimes zu Boden und versuchte ihm einen Tritt in die Rippen zu verpassen, verfehlte aber sein Ziel. Er lehnte sich mit einer Hand gegen die Wand und trat mit seinem ganzen Gewicht auf Grimes’ Brustkörper.

Spätestens in diesem Moment wurde Clete klar – vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben –, dass er einen Mann mit bloßen Händen töten konnte. Mehr noch: Er war imstande, ihn buchstäblich in Stücke zu zerreißen, ohne dabei auch nur einen Hauch von Hemmungen oder Gewissensbissen zu empfinden. Und genau das war es, was er hier und jetzt tun wollte.

Ohne dass Clete sie kommen sah, stürzte Alice Werenhaus an ihm vorbei, ging mit allen Vieren auf den Boden – und versank fast in dem weichen Dünger, den Clete für seinen Garten benutzte – und warf sich schützend über Grimes’ Körper. Als sie sich zu Clete umdrehte, sprach aus ihrem unscheinbaren Gesicht der nackte Terror. „Bitte, Mr. Purcel, tun Sie ihm nicht weiter weh!“, flehte sie. „Sie machen mir ja richtig Angst. Mein Gott, die Welt muss Ihnen wirklich übel mitgespielt haben.“

Unser Haus in New Iberia stand auf einem Grundstück, das von einer Lebenseiche, diversen Kiefern und Pecannussbäumen bewachsen war. Das Grundstück auf der East Main Street, knapp zwei Morgen groß, befand sich in direkter Nähe von The Shadows, einem überregional bekannten Antebellum-Haus, das im Jahre 1831 erbaut worden war. Obwohl auch unser Haus aus dem 19. Jahrhundert stammte, war es doch deutlich schlichter gebaut. Es war eins der sogenannten Shotgun-Häuser, die ihren Namen dem rechteckigen, extrem langgezogenen Grundriss verdanken. Der Volksmund behauptet, dass man im schnurgeraden Hausflur ein Schrotgewehr abfeuern konnte, ohne mit den Kugeln die Wand zu touchieren.

Das Haus mochte kein Palast sein, war aber ein lebenswerter Ort, den Molly und ich nicht missen wollten. Die Fenster reichten bis zur Decke und hatten sturmsichere Fensterläden mit Lichtschlitzen. Wenn in der Hurrikan Saison Äste aufs Dach krachten, gingen dabei jedenfalls nie Scheiben zu Bruch. Ich hatte die vordere Veranda ausgebaut, mit Fliegengitter bespannt und einem zweisitzigen Schaukelstuhl aufgestellt. An heißen Tagen holten wir die Eismaschine heraus, setzten uns auf den Schaukelstuhl und genossen unser selbstgemachtes Brombeereis.

Molly hatte als Krankenschwester in Mittelamerika gearbeitet und war nach Louisiana gekommen, um den Zuckerrohrarbeitern im St. Mary Parish beim Aufbau einer Gewerkschaft zu helfen. Alafair, unsere Adoptivtochter, war inzwischen ebenfalls wieder ständiger Gast. Sie hatte gerade in Stanford ihr Jurastudium abgeschlossen, hatte sich aber in den Kopf gesetzt, unbedingt Schriftstellerin werden zu wollen. Hinterm Haus befand sich noch ein Kaninchenstall, der von Tripod, unserem betagten Waschbären, genutzt wurde. Und im Baum darüber hatte unser streitbarer Kater seine Stellung bezogen. Snuggs war die letzte Instanz, was unsere Sicherheit in Haus und Garten anging.

Ich selbst hatte nach Vietnam entweder als Polizist in New Orleans gearbeitet oder als Detective im Sheriff’s Office von Iberia Parish. Und immer waren Alkohol und Depressionen, Gewalt und Blutvergießen fester Bestandteil meines Weges gewesen. In vielen Fällen empfand ich Scham und hätte mein Verhalten lieber rückgängig gemacht, in anderen Fällen gab es dazu keinen Anlass. Im Gegenteil: Heute vor die Wahl gestellt, würde ich vermutlich genauso reagieren – vor allem, wenn dabei meine persönliche Sicherheit auf dem Spiel steht.

Vielleicht hat diese Lebenseinstellung auch ihre Schattenseiten, doch irgendwann kommt der Punkt, an dem man sich nicht mehr rechtfertigen mag. Ich bin sogar davon überzeugt, dass man die Odyssee seines Lebens nie zu einem halbwegs harmonischen Ende führt, wenn man sich dieser Tatsache nicht bewusst ist.

Neun Tage waren vergangen, seit man mich aus dem Krankenhaus entlassen hatte. Ich saß auf dem Treppchen vorm Haus und säuberte gerade meine Angelrolle, als Clete in seinem restaurierten, frisch polierten Coupé – schneeweißes Top, rotbraune Lackierung – in unsere Einfahrt bog. Ich hörte die knirschenden Reifen auf dem Kies und sah ein vergilbtes Eichenblatt, das sich auf seine Motorhaube verirrt hatte.

Als er ausstieg, zog er die Schlüssel aus der Zündung und steckte sie in die Hosentasche – was er noch nie gemacht hatte, wenn er seinen geliebten Cadillac auf unserem Grundstück abstellte. Er schaute auch über die Schulter zurück auf den Verkehr, der sich über die East Main in unsere Richtung bewegte, und kratzte dabei an der rosafarbenen Narbe, die von einer Augenbraue bis zu seiner Nasenwurzel verlief.