Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

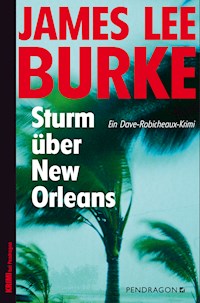

- Herausgeber: Pendragon

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ein Dave Robicheaux-Krimi

- Sprache: Deutsch

Hurrikan Katrina fegt über New Orleans hinweg und legt die Stadt in Schutt und Asche. Mit all seinem Können, feinen Charakterbeschreibungen und dichten Schilderungen der Südstaatenatmosphäre widmet sich Burke in seinem facettenreichen "Sturm über New Orleans" dieser Katastrophe. Wer Burke liest, spürt die Hitze der Stadt, schmeckt den Geruch der Zerstörung, riecht den Dunst der Bars. Inmitten des Chaos lässt er den eigenwilligen Dave Robicheaux seinen Job erledigen. Robicheaux ist Vietnam-Veteran und trockener Alkoholiker, der in seinem Leben diverse Schicksalsschläge hinnehmen musste. Als Cop folgt er seiner ganz eigenen Vorstellung von Moral und Gerechtigkeit. Burke hat mit "Sturm über New Orleans" einen fulminanten Roman geschrieben. Der Leser taucht sofort in seine bildhafte Sprache ein und sieht einen Film vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Burke ist ganz großes Kino!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 624

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

James Lee Burke • Sturm über New Orleans

Für John und Kathy Clark

Mein Dank gilt Glen Pitre für seinen persönlichen Bericht über die Einsiedlerspinnen und über die Verzweiflung der Menschen, die auf dem Highway 23 vor dem Sturm zu fliehen versuchten.

JAMES LEE BURKE

Sturm über New Orleans

Aus dem Amerikanischen von Georg Schmidt

Mit einem Nachwort von Oliver Huzly

Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel „The Tin Roof Blowdown“ bei Simon & Schuster, New York.

Pendragon Verlaggegründet 1981www.pendragon.de

Deutsche Erstausgabe Veröffentlicht im Pendragon Verlag Günther Butkus, Bielefeld 2015 © by James Lee Burke 2007 © für die deutsche Übersetzung by Pendragon Verlag Bielefeld 2015 Alle Rechte vorbehalten Lektorat: Eike Birck, Anja Schwarz Umschlag und Herstellung: Uta Zeißler, Bielefeld Umschlagfoto: Image by © 68/Ocean/Corbis Satz: Pendragon Verlag auf Macintosh Gesetzt aus der Adobe Garamond

Einen Gruß an meine deutschen Leser

Mit Dave Robicheaux bin ich seit 1987 zusammen. Gewiss ist er kein perfekter Mann, er hat seine Schwächen und Sünden und Dämonen. Aber er versucht, das Richtige zu tun. Wir alle wissen von uns selbst, wie schwierig oder beinah unmöglich so etwas manchmal werden kann. Da leide ich als Autor oft mit Dave, er ist mir nah.

Nie aber war ich so froh, ihn zu haben – und bin es bis heute –, als es galt, mit den seelischen Folgen jener verheerenden Katastrophe umzugehen, die wir unter dem Namen „Hurrikan Katrina“ kennen. Dave hat mir geholfen, den Schmerz, den Schock und die Schande von Katrina ein wenig von der Seele zu heben. Was damals in New Orleans geschah, das war nicht nur eine Naturkatastrophe, das war das größte Versagen einer Regierung, der denkbar größte Verrat an der eigenen Bevölkerung. Es war ein Verbrechen. Eine nationale Schande. Eine Wunde, die in den Geschichtsbüchern auf immer festgehalten bleiben wird.

Manche sagen, dies sei mein politischstes Buch. Sicher ist es mein wütendstes. Nichts davon habe ich zurückzunehmen. Die Dave-Robicheaux-Romane, sagt man mir, waren längere Zeit in Deutschland nicht mehr zugänglich. Dass der Faden jetzt wieder aufgenommen wird, ist eine wunderbare Nachricht. Beinahe noch mehr freut mich, dass dies nun mit „Sturm über New Orleans“geschieht.

Dieses Buch liegt mir am Herzen. Wenn Sie es gelesen haben, wissen Sie warum.

James Lee Burke

Ehe denn die Berge eingesenkt waren,

Vor den Hügeln war ich geboren,

Da er die Erde noch nicht gemacht hatte

Und was darauf ist, noch die Berge des Erdbodens.

Da er die Himmel bereitete, war ich daselbst,

Da er die Tiefe mit seinem Ziel fasste.

Da er die Wolken droben festete,

Da er festigte die Brunnen der Tiefe,

Da er dem Meer das Ziel setzte und den Wassern,

Dass sie nicht überschreiten seinen Befehl,

Da er den Grund der Erde legte:

Da war ich der Werkmeister bei ihm,

Und ich hatte meine Lust täglich,

Und spielte vor ihm allezeit,

Und spielte auf seinem Erdboden,

Und meine Lust ist bei den Menschenkindern.

(Sprüche Salomos, 8, 25 – 31)

1

In meinen schlimmsten Träumen kommen immer Szenen mit braunem Wasser und Elefantengrasfeldern im Abwind der Rotorblätter vor. Die Träume sind in Farbe, aber ohne Ton, ohne die erstickten Stimmen im Fluss, die Explosionen unter den Hütten der Dörfer, die wir niedergebrannt haben, oder das Knattern des Jolly Green und der Kampfhubschrauber, die im Tiefflug über das Blätterdach kommen, wie Insekten vor einer geschmolzenen Sonne.

Im Traum liege ich auf einem Regencape, ausgedörrt vom Blutersatzmittel, der Oberschenkel und die Seite von Wunden zerfetzt, die von Wölfen stammen könnten. Ich bin davon überzeugt, dass ich sterben werde, wenn ich nicht bald am Batallionsverbandsplatz mit Plasma versorgt werde. Neben mir liegt ein schwarzer Corporal, der nur seine Hose und die Stiefel anhat und dessen Oberkörper aufklafft, als ziehe sich ein roter Reißverschluss von der Achselhöhle bis zum Unterleib, eine Verletzung, die so schwer, so traumatisch und schrecklich anzuschauen ist, dass er nicht begreift, was ihm widerfahren ist.

„Ich hab den Drehwurm, Lieutenant. Wie seh ich aus?“, sagt er.

„Wir haben das große Los gezogen, Doo-doo. Wir kriegen einen Heimflug“, erwidere ich.

Sein Gesicht ist schweißüberströmt, der Mund so glänzend wie frisch aufgetragener Lippenstift, als er zu lächeln versucht.

Der Jolly Green wird beladen und hebt mit Doo-doo und zwölf anderen Verwundeten ab. Ich starre nach oben auf seinen sonderbar rechteckigen Umriss, die wirbelnden Rotorblätter vor dem lavendelblauen Himmel und ärgere mich insgeheim, dass wir zurückgelassen werden und auf den Transporthubschrauber warten müssen, auch auf die Gefahr hin, dass starke nordvietnamesische Einheiten durch das Gras anrücken. Dann bekomme ich die aberwitzigste, grausamste und scheinbar ungerechteste Begebenheit meines ganzen Lebens zu sehen.

Als der Jolly Green über dem Fluss aufsteigt und in Richtung Südchinesisches Meer abdreht, schießt eine Rakete im Fünfundvierzig-Grad-Winkel aus dem Blätterdach und explodiert im Laderaum. Der Rettungshubschrauber erbebt einmal und bricht auseinander, während die Treibstofftanks in einem gewaltigen Feuerball hochgehen. Die Verwundeten an Bord sind in Flammen gehüllt, als sie aufs Wasser herabstürzen.

Nach und nach kommen sie ums Leben – durch herumfliegende Splitter und Kugeln, durch flüssiges Feuer auf der Haut und durch Ertrinken. Genau genommen müssen sie dreimal sterben. Ein mittelalterlicher Foltermeister hätte sich kein teuflischeres Schicksal ersinnen können.

Wenn ich aus dem Traum erwache, muss ich lange auf der Bettkante sitzen bleiben, die Arme um die Brust geschlungen, als hätte ich mir eine Erkältung eingefangen oder die Malaria würde sich wieder einmal in mir austoben. Ich rede mir ein, dass es nur ein Traum war, denn wenn es Wirklichkeit wäre, hätte ich Geräusche gehört und nicht nur Bilder gesehen, die heute Geschichtsstoff sind und von jenen als irrelevant betrachtet werden, die entschlossen sind, die Historie zu wiederholen.

Außerdem sage ich mir, dass die Vergangenheit nur eine modernde Erinnerung ist und ich sie nicht noch einmal durchleben und auffrischen muss, wenn ich es nicht will. Als trockener Alkoholiker weiß ich, dass ich es mir nicht leisten kann, meiner Regierung Vorwürfe dafür zu machen, dass sie eine ganze Generation junger Männer und Frauen belogen hat, die einer guten Sache zu dienen glaubten. Und ich darf auch denen nichts nachtragen, die uns wie Kuriositäten, wenn nicht wie Parias behandelten, als wir heimkehrten.

Wenn ich mich wieder schlafen lege, sage ich mir einmal mehr, dass ich nie wieder das ungeheure Leid unschuldiger Zivilisten mitansehen oder miterleben muss, wie unsere Landsleute verraten und im Stich gelassen werden, wenn sie uns am dringendsten brauchen.

Aber das war vor Katrina. Das war, bevor ein Sturm mit größerer Wucht als die Bombenexplosion, die Hiroshima zerstörte, das Antlitz von Südlouisiana wegfetzte. Das war, bevor eine der schönsten Städte der westlichen Hemisphäre dreimal gemordet wurde, und nicht nur von den Naturgewalten.

2

Im Mittelpunkt meiner Geschichte steht ein liebenswerter Mann namens Jude LeBlanc. Als ich ihn kennen lernte, war er ein hübscher Junge, der den Daily Iberian austrug, auf der Catholic High School Baseball spielte und jede Woche in derselben Kirche beichtete, in die auch ich ging. Obwohl seine Mutter schlecht ausgebildet war und niedere Arbeiten verrichtete und sein Vater beim Blowout einer Ölquelle umgekommen war, lächelte er ständig, war voller Selbstvertrauen und ließ sich von keinem Missgeschick unterkriegen.

Ich habe gesagt, er lächelte. Das ist nicht ganz richtig. Jude strahlte in die Welt und wich ihren schlimmsten Schlägen aus, wusste, dass man bei einer Prügelei sein Blut schlucken muss, und zeigte den Leuten nie, dass er verletzt war. Er hatte die schmalen Augen und die kastanienbraunen Haare seiner jüdischen Mutter, und er kämmte sie glatt zurück, wie eine Figur aus einem Film der dreißiger Jahre. Irgendwie überzeugte er andere, dass die Erde ein angenehmer Ort war, dass der Tag schön war und uns allen nur Gutes widerfahren würde. Aber während ich zusah, wie Jude zum Mann heranwuchs, musste ich noch einmal die alte Lektion lernen, dass oftmals die besten Menschen in unserer Mitte dazu bestimmt sind, Gäste im Garten Gethsemane zu werden.

Gewöhnliche Männer und Frauen halten sich mittels Uhren oder Kalender an den natürlichen Ablauf der Zeit. Nicht so die Bewohner von Gethsemane. Hier sind ein paar ihrer Geschichten, und jede von ihnen wirkt sich auf absonderliche Art und Weise auf das Leben eines Jungen aus New Iberia aus, der ein guter Mann geworden war und seinerseits nichts tat, was die Ereignisse hätte heraufbeschwören können, die ihm das Schicksal auferlegen sollte.

Am Freitag, dem 26. August 2005, wacht Jude LeBlanc in seiner im zweiten Stock gelegenen Wohnung im French Quarter auf, von der aus er freie Sicht auf den Innenhof und die Türme der St. Louis Cathedral hat. Es regnet heftig, und er sieht, wie das Wasser durch die Abflussrohre auf die Beete mit Hibiskus, Bananenstauden und Hortensien hinabschießt und sich auf den eingesunkenen Ziegeln staut, zwischen denen wilde Pfefferminzblätter sprießen.

Einen Moment lang vergisst er den geballten Schmerz, der rund um die Uhr unter seinem Rückgrat tobt. Die Latina, die Natalia heißt, bereitet in der Küche neben dem Wohnzimmer Kaffee und warme Milch für ihn zu. Ihr ärmelloses Baumwollkleid ist dunkelrot und mit knochenfarbenen Blumen bedruckt, die rosa Staubgefäße haben. Sie ist eine schmächtige Frau, deren kräftige Hände und stramme Muskeln über das Leben hinweg täuschen, das sie führt. Sie wirft ihm über die Schulter einen kurzen Blick zu, voller Sorge und Mitleid mit dem Mann, der seine Haare nach hinten kämmt wie Mickey Rooney in den alten amerikanischen Filmen, die sie sich in einer Videothek ausgeliehen hat.

Wenn sie anschaffen geht, arbeitet sie mit einem Zuhälter zusammen, der ein freies Taxi fährt. Sie und ihr Lude suchen für gewöhnlich in den frühen Morgenstunden entlang der Bourbon Street nach Freiern und bringen sie entweder zu einem Privatparkplatz hinter einem ausgebrannten Gebäude an der Tchoupitoulas Street oder zu einem baufälligen Holzhaus an der North Villere Street, das dem Schwager des Zuhälters gehört, und vermeiden dadurch Auseinandersetzungen mit ihren besser organisierten Konkurrenten, die zumeist gute Beziehungen sowohl zu den Cops als auch den Überresten des alten Mob pflegen.

Natalia bringt ihm ein Tablett mit seinem Kaffee, der warmen Milch und einem mit Puderzucker bestreuten Beignet vom Café du Monde. Sie zieht die Jalousien herunter, dreht den elektrischen Ventilator zu ihm hin und fragt: „Soll ich’s für dich machen?“

„Nein, im Moment brauch ich’s nicht. Ich warte noch ’ne Weile.“

„Ich glaube, du hast letzte Nacht nicht geschlafen.“

Er sieht zu, wie das Regenwasser vom Dach stürzt und antwortet nicht. Während er auf dem Klappbett sitzt, schlingen sich Lichttentakel um seine Oberschenkel und tasten nach seiner Leiste. Natalia setzt sich neben ihn, so dass ihr Kleid zwischen den Knien durchhängt. Sie hat dichte schwarze Haare, die sie so oft wäscht, dass sie stets glänzen und zauberhaft aussehen, wenn sie sie auf die Schultern fallen lässt. Sie raucht und trinkt nicht, und niemals haftet ihrer Kleidung oder der Haut auch nur ein Hauch des Lebens an, das sie führt, wenn man von den Spuren an der Innenseite ihrer Schenkel einmal absieht.

Sie wirkt gedankenverloren, entweder seinet- oder ihretwegen, das weiß er nicht genau. Für sie ist Jude LeBlanc ein Rätsel, aus dem sie nie ganz schlau wird, aber offensichtlich akzeptiert und liebt sie ihn, unabhängig von dem, was er ist oder nicht ist, und unterwirft ihn keinem Urteil.

„Kann ich sonst noch irgendwas für dich tun?“

„Zum Beispiel?“

„Manchmal hab ich das Gefühl, dass ich dir gar nichts Gutes tu, dass ich dir nichts geben kann“, sagt sie.

„Du hast mir Frühstück gemacht“, sagt er.

Sie steht auf und kniet sich hinter ihm auf das Klappbett, massiert ihm die Schultern, zieht ihn kurz an sich und legt die Wange an seinen Hinterkopf. „In Mexiko gibt’s Mittel, die die Pharmafirmen nicht auf den hiesigen Markt lassen“, sagt sie.

„Du bist mein Heilmittel“, sagt er.

Sie hält ihn fest, und einen Moment lang wünscht er, er könnte all die Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und das bedrückende Gefühl der Verlorenheit loswerden. Aber wie erklärt man anderen, dass eine falsche Gleason-Auswertung der Prostatabiopsie so viel Schaden anrichten kann? Die meisten Menschen kennen den Begriff gar nicht. Zudem möchte er anderen nicht ihr Vertrauen in die medizinische Wissenschaft nehmen. Das wäre in gewisser Weise das Gleiche, als nähme er ihnen den einzigen Glauben, den sie haben.

Die Gleason-Skala hatte angezeigt, dass sich der Krebs noch nicht außerhalb der Prostata ausgebreitet hatte. Infolgedessen hatte der Chirurg darauf verzichtet, die Erektionsnerven zu entfernen. Das befallene Gewebe, das er dringelassen hatte, wucherte in die Lymphknoten und die Samenleiter.

Natalia schmiegt sich an ihn, drückt den Unterleib an seinen Rücken, und er spürt, wie sich Begierden regen, die er sich nicht eingestehen will, und hofft vielleicht insgeheim, sie könnten die Gewissensbisse bannen, die ihn daran hindern, seiner Einsamkeit zu entrinnen.

Er steht auf und versucht seine Erektion zu verbergen, während er seine Hose anzieht. Sein Priesterkragen ist vom Nachttisch gefallen, und am unteren Rand hat sich ein Büschel Tierhaare mit Dreck vom Fußboden verfangen. Er geht zur Spüle und versucht ihn zu säubern, reibt den Schmutz aber nur tiefer in den weißen Kragen und spritzt zudem noch Fett aus einem nicht abgespülten Topf darüber. Er stützt sich auf die Hände, kann nicht mehr verbergen, wie nutzlos er sich vorkommt.

Draußen fegt der heftige Wind den Regen in dichten Schleiern vom Dach. Ein Blumentopf kippt vom Balkon und birst unten auf den Ziegeln. Die hölzernen Lamellenfensterläden eines Nachbarn auf der anderen Seite des Hofes rütteln an den Scharnieren, dass es wie Hammerschläge klingt.

„Willst du heute etwa in den Ninth Ward?“, fragt Natalia.

„Nur dort will man mich haben“, erwidert er.

„Bleib bei mir“, sagt sie.

„Hast du Angst vor dem Sturm?“, fragt er.

„Ich hab Angst um dich. Du musst hier bleiben, bei mir. Du kommst nicht ohne deine Medizin aus.“

Sie nennt es Medizin, um ihm nicht wehzutun, auch wenn sie weiß, dass er zweimal wegen Rezeptdiebstahls festgenommen wurde und einmal mit Morphium von einem Überfall, dass er im Grunde genommen um keinen Deut besser ist als sie oder jeder andere Junkie im Quarter. Der Witz dabei ist, dass eine Bäuerin aus der Dritten Welt, die anschaffen geht, um ihre eigene Sucht zu finanzieren, ihn inniglich liebt und achtet wie nur wenige aus der Gesellschaft, der er entstammt.

Die jähe Zärtlichkeit, die er mit einem Mal für sie empfindet, lässt seine Lust zerrinnen. Er drückt ihr einen Kuss auf den Mund, dann geht er hinaus in den Regen, hält sich eine Zeitung über den Kopf und erwischt einen der wenigen Busse, die noch in den unteren Teil des Ninth Ward fahren.

3

Otis Baylor bezeichnet sich voller Stolz als Zugereisten aus North Alabama, der überall in der Welt zuhause ist, sei es in New Orleans, in New Iberia oder wo immer ihn seine Versicherungsgesellschaft hinschickt. Er hat eine überschwängliche Art an sich, ist großzügig im Geben und hängt an seiner Familie. Wenn überhaupt möglich, weigert er sich, über andere zu urteilen oder sich von der Voreingenommenheit seiner Altersgenossen oder der Menschen aus dem Waldland beeinflussen zu lassen, in dem er geboren ist und wo er als Junge miterlebte, wie sein Vater und sein Onkel in voller Klansmontur an Versammlungen unter dem Flammenkreuz teilnahmen.

Otis lernte das Versicherungsgeschäft von der Pieke auf und zog auf der Hungerleidertour durch die Neger- und Arbeiterviertel von Birmingham. Wo andere Vertreter gescheitert waren, gelang Otis ein glänzender Erfolg. Bei einem Vertreterkongress in Mobile erkundigte sich ein zynischer Rivale nach seinem Geheimnis. „Behandle die Leute mit Respekt, und du wirst staunen, wie sie reagieren“, antwortete Otis.

Heute fährt er zeitig bei Regen und dichtem Verkehr nach Hause und sagt sich, dass die Naturgewalten weder ihm noch seiner Familie etwas anhaben werden. Sein Haus wurde 1856 gebaut und war ein stummer Zeuge der Besetzung durch die Yankees, der Gelbfieberepidemien, dem Lynchen italienischer Einwanderer an Straßenlaternen und der Flutwellen, nach denen die Leichen ertrunkener Clippermatrosen in den Bäumen hingen. Die Männer, die Otis’ Haus gebaut hatten, hatten gute Arbeit geleistet, und er ist davon überzeugt, dass er und seine Familie mit den benzinbetriebenen Generatoren in der Remise, den Taschenlampen und Medikamenten, den Lebensmittelkonserven und Wasserflaschen, die er in den Vorratskammern und auf dem Dachboden verstaut hat, auch die schlimmsten Naturkatastrophen überstehen können.

Vertrau auf Gott, aber vertrau auch auf dich selbst. Das sagte Otis’ Vater immer.

Aber als er auf den Regen blickt, der durch die immergrünen Eichen auf seinem Hof fegt, flackert eine andere Angst in ihm auf, die noch beunruhigender ist als die Aussicht auf den Hurrikan, der auf die Stadt zuwirbelt und den Golf von Mexiko in seinen Schlund saugt.

Otis hat stets geglaubt, dass man mit Fleiß und Fürsorge für sich und die Seinen weiterkommt. Seiner Ansicht nach gibt es so was wie Glück oder Pech nicht. Er glaubt, dass Wehleidigkeit zu einer Selbstbedienungsmentalität geführt hat, die er niemals unterstützen wird. Wenn es den Menschen schlecht geht, ist das für gewöhnlich eine Folge ihres eigenen Verhaltens, sagt er sich. Die Schlange hat Eva nicht gezwungen, die verbotene Frucht zu pflücken, und Gott hat nicht verlangt, dass Kain seinen Bruder erschlägt.

Aber wenn Otis’ Ansicht richtig ist, warum war dann so ein unverdientes, brutales Leid über seine reizlose, traurige und übergewichtige Tochter gekommen, sein einziges Kind, das so wenig Selbstwertgefühl hatte, dass es überglücklich war, als es von einem zaundürren Jungen mit Schuppen auf den Schultern und einer Brille, mit der er aussah, als hätte er Fischaugen, zum Abschlussball eingeladen wurde.

Nach dem Ball waren Thelma und ihr Begleiter auf dem Interstate 10 zu einer Party gefahren, nur dass der Junge, der erst zwei Monate zuvor nach New Orleans gezogen war, sich verfuhr und in ein Wohnviertel nicht weit vom Desire Welfare Project geriet. Ohne zu überlegen, stellte er den Motor ab und fragte einen Passanten nach dem Weg. Als er feststellte, dass seine Batterie leer war und er den Motor nicht mehr anlassen konnte, ging er zu einem Münztelefon, um Otis anzurufen, und ließ Thelma allein.

Die drei schwarzen Schlägertypen, die auf sie stießen, waren vermutlich aufgekratzt vom Gras und Weinverschnitt. Doch das allein war keine Erklärung für die Brutalität, mir der sie über Otis’ Tochter herfielen. Sie stopften ihr ein rotes Halstuch in den Mund, drehten ihr die Arme auf den Rücken und drängten sie zwischen zwei Häuser. Dann vergewaltigten und schändeten sie sie abwechselnd und verbrannten ihre Haut mit Zigaretten.

Zwei Jahre sind seither vergangen, aber Otis sucht immer noch nach einer Erklärung. Die Täter wurden nie gefasst, und Otis bezweifelt, dass es jemals dazu kommt. Psychiater, Therapeuten und der Pfarrer von Otis’ Kirche konnten kaum etwas zu Thelmas Genesung beitragen, wenn „Genesung“ das richtige Wort ist. Er wacht mitten in der Nacht auf und setzt sich ins Herrenzimmer, damit seine Frau nicht bemerkt, welche Seelenqualen er leidet.

Noch wichtiger aber ist, dass er trotzdem nicht verbittert werden oder es seinen Nachbarn gleichtun will, die einen Teil der vierzig Prozent Wähler stellten, die bei der Gouverneurswahl für den ehemaligen Klansmann und Nazi David Duke stimmten.

Er macht ein Sandwich mit Käse, Salat und Mayonnaise, legt es auf ein Tablett neben eine Dose Soda und eine langstielige Rose und trägt es zu Thelmas Zimmer. Sie sitzt über ihren Schreibtisch gebeugt, trägt ein schwarzes T-Shirt, schwarze Jeans mit großen Messingnieten und hat Kopfhörer auf. Er hat keine Ahnung, was sie sich anhört. Manchmal begeistert sie sich für Aufnahmen von Vogelstimmen oder Wasserfällen, ein andermal hört sie Heavy-Metal-Bands, bei denen Otis wünschte, er wäre taub geboren.

„Ich dachte, du möchtest vielleicht einen kleinen Imbiss“, sagt er.

Sie hat den Mund mit rotem Lippenstift bemalt, die Haare sind dunkel und frisch gewaschen, zu einem kurzen Pony geschnitten, der aussieht wie ein Helm. Ihr Pfannkuchengesicht hat die immer gleiche Miene, die anderen das Gefühl vermittelt, es läge an ihnen, wenn sie nicht mit ihr ins Gespräch kommen. Sie leidet abwechselnd unter Magersucht, Esssucht und Bulimie. Normalerweise würde man sie nicht als liebenswerten Menschen bezeichnen. Aber warum sollte sie das auch sein?, fragt sich Otis. Wie viele junge Mädchen sind seelisch darauf vorbereitet, mit den Schäden klarzukommen, die ihr diese Männer zugefügt hatten?

Sie isst ihr Sandwich, ohne die Kopfhörer abzunehmen oder mit ihm zu sprechen. Er bückt sich und zieht ihr die Schaumgummipolster vom Kopf.

„Kannst du deinem alten Herrn nicht mal Hallo sagen?“, fragt er.

„Hi, Daddy“, sagt sie.

„Willst du mir mit den Fensterläden helfen, wenn du fertig bist?“

Sie schaut zu ihm auf. Ein bohrender Gedanke scheint sich hinter ihren Augen zu verbergen, wie ein dunkler Vogel mit gekrümmtem Schnabel. „Ein Typ vom Katastrophenschutz hat gesagt, es wird furchtbar.“

„Kann schon sein. Aber wir sind hart im Nehmen.“

Er versucht ihre Miene zu deuten. Furchtsam oder besorgt wirkt sie nicht. Er fragt sich sogar, ob sie nicht eher erwartungsvoll ist. Sie liest Nostradamus und steht auf Weltuntergangsprophezeiungen, so als wollte sie ihr eigenes Unglück auf andere übertragen.

„Die Versicherungsgesellschaften werden die Stadt bescheißen, nicht wahr? Macht deine Firma bei Wasserschäden Vorbehalte geltend?“, sagt sie.

„Das ist doch albern.“

Er verlässt das Zimmer und schließt die Tür hinter sich, unterdrückt die Wut, die sich in seiner Brust ausbreitet.

Unten kippt seine Frau Dreißig-Pfund-Beutel mit gestoßenem Eis in die Gefriertruhe. Sie heißt Melanie und besteht darauf, dass er sie nicht „Mel“ nennt, obwohl er ihr diesen Kosenamen gegeben hat, als sie miteinander gingen.

„Warum machst du das?“, fragt er.

„Damit wir unsere Lebensmittel frisch halten können, wenn wir einen totalen Stromausfall haben“, erwidert sie, während ihr eine Wolke kalter Luft ins Gesicht schlägt.

Er will ihr erklären, dass er mit dem Aufstellen der benzinbetriebenen Generatoren bereits Vorsorge dafür getroffen hat, dass sie im Grunde genommen nur den Platz wegnimmt, den sie für sämtliche leicht verderblichen Sachen nutzen könnten.

Aber er widerspricht ihr nicht. Er war Witwer, als er sie vor fünf Jahren an einem Strand auf den Bahamas kennen lernte. Sie war geschieden, tief gebräunt, goldhaarig und wunderschön, viel jünger als er, eine körperlich starke Frau mit kessem, unbeirrtem Blick und weit auseinander liegenden Augen, deren Lachen andeutete, dass sie sich nicht um Konventionen scherte und durchaus Lust auf sexuelle Abenteuer hatte. Sie war eine Frau, die sowohl Freundin als auch Geliebte sein konnte.

Otis war seinerzeit dreiundfünfzig, vorzeitig kahl geworden, aber stolz auf seine kräftigen Hände und Schultern, und er schämte sich weder wegen seiner Libido noch der heftigen Schweißausbrüche, wenn er arbeitete, oder dem Testosterongeruch, der manchmal in seiner Kleidung hing. Er war so, wie er war, und versuchte nichts anderes vorzutäuschen. Offensichtlich fand ihn Melanie oder „Mel“ nicht unattraktiv.

Sie waren in vielerlei Hinsicht gegensätzlich, aber jeder schien eine Reihe von Vorzügen zu besitzen, die die Unzulänglichkeiten des anderen wettmachte, sie mit ihrer urbanen Kultiviertheit und einem Abschluss in Wirtschaft an der University of Chicago, er mit seinem Arbeitsethos und seiner verständnisvollen Art im Umgang mit Menschen.

Sie verabschiedeten sich auf den Bahamas, ohne ihre kurze Beziehung bis zum Letzten auszukosten, telefonierten aber weiter miteinander und schickten sich Geschenke und E-Mails. Zwei Monate vergingen, und in einer Sommernacht, als der Himmel noch hell war und er die Einsamkeit nicht mehr ertragen konnte, bat Otis Melanie, sich mit ihm im Ritz-Carlton in Atlanta zu treffen. Er war überrascht, dass sie sich im Bett so wild gebärdete und in ihrer ersten gemeinsamen Nacht dreimal kam, was ihm noch mit keiner anderen Frau passiert war. Eine Woche später machte er ihr einen Heiratsantrag.

Seine Freunde dachten, er wäre zu ungestüm und ließe sich von einer zwanzig Jahre jüngeren Frau ausnutzen. Aber was habe ich schon zu verlieren?, hatte er ihnen erklärt. Seine Tochter brauchte eine Mutter; Otis brauchte eine Frau; und seien wir doch ehrlich, hatte er gesagt, eine Frau mit Melanies Aussehen läuft einem nicht jeden Tag über den Weg.

Nach einem Jahr wurde ihm allmählich klar, dass er eine schwierige, wenn nicht launische Frau geheiratet hatte. Sie war oft starrsinnig, auch wenn es nur um Kleinigkeiten ging. Sie kündigte das Kabelfernsehen, weil der Techniker Schmutz in den Flur geschleppt hatte. Sie warf Otis vor, er gebe den Kellnern zu viel Trinkgeld und ließe den Gärtnern Schlampereien durchgehen. Sie hatte eine ganze Palette an Wutausbrüchen und Unmutsäußerungen auf Lager, die sie gezielt dazu benutzte, um in aller Öffentlichkeit für peinliche Szenen zu sorgen und letzten Endes ihren Kopf durchzusetzen.

Ein Bekannter in Chicago hat ihm erzählt, dass Melanies ehemaliger Mann Alkoholiker war. Die Mitteilung seines Freundes über Melanies Vorleben hat Otis nur noch mehr verwirrt. Melanie lebt streng abstinent, und Otis versteht nicht recht, inwieweit das Verhalten ihres Ex-Mannes etwas mit ihren Launen und der Unberechenbarkeit zu tun haben kann, die sie heute an den Tag legt.

Aber nach dem Überfall auf Thelma hatte sich Melanie auf eine Art und Weise verändert, mit der sich Otis nur schwer abfinden kann. Jeden Abend war sie müde, klagte über Übelkeit und wollte unbedingt über finanzielle Probleme reden, die es gar nicht gab. Er spürte, wie sich ihr Rücken versteifte, wenn er sie im Bett berührte. Samstags und sonntags wachte sie eine Stunde vor ihm auf und ging nach unten, widmete sich ihrem Alltag und machte so jegliche zärtlichen Annäherungsversuche seinerseits zunichte.

Einmal hatte er gesehen, ohne dass sie es bemerkte, wie sie seine Kleidung von der Stuhllehne nahm, daran roch und sie dann angewidert in den Korb für die Schmutzwäsche warf.

Jetzt, da der schwerste Sturm in der Geschichte von Louisiana auf die Stadt zuzieht, fragt er sich, ob sie ihm die Schuld an dem Überfall auf seine Tochter gibt. Ist sie deshalb so gereizt und kritisiert alles, was er macht? Traut sie ihm nicht mehr zu, dass er seine Familie beschützen kann?

„Ich geh ins Fitnessstudio. Willst du mitkommen?“, sagt er.

„Jetzt? Bist du bei Sinnen?“

„Mein Vater hat immer gesagt: ‚Habe Respekt vor Mutter Natur, aber nagel die Fensterläden zu und lass dich nicht von ihr ängstigen‘.“

Sie kann ihre Langeweile kaum verbergen, als er seinen Vater erwähnt, einen Sägemühlenarbeiter, der nach der neunten Klasse die Schule verließ. „Nimm Thelma mit“, sagt sie.

„Die mag das Studio nicht.“

Ohne darauf einzugehen, holt Melanie Geschirr aus der Spülmaschine und verstaut es scheppernd in den Schränken.

„Was ist los? Warum bist du so wütend auf mich?“, sagt er.

Ihre Augen funkeln, als wollte sie ihm eine unverblümte Antwort geben. Der Moment verstreicht. „Ich bin nicht wütend. Ich finde es bloß nicht gut, dass sich Thelma die ganze Zeit in ihrem Zimmer aufhält. Vielleicht sollte sie sich einen Job besorgen“, sagt sie.

Aber insgeheim hat Otis immer vermutet, dass seine Frau so wie viele Nordstaatler ist. Sie mag Farbige im Allgemeinen und solange sie nicht näher mit ihnen zu tun hat. Aber im persönlichen Umgang mit ihnen fühlt sie sich unwohl. Schon in der Nacht, in der sich der Überfall ereignete, ist ihm klargeworden, dass ihre Freunde nichts davon erfahren sollen, dass ihre Stieftochter von Schwarzen vergewaltigt wurde.

„Denkst du, ich lasse Thelma irgendwie im Stich?“, fragt er.

Sie mustert ihre Hände über der Spüle, betastet die Knochen, die Fingergelenke. Seit einiger Zeit klagt sie über Arthritis, obwohl sie seit mindestens einem Jahr nicht beim Arzt gewesen ist. Sie blickt auf den Regen, der auf den Philodendron, die Bananenstauden und die chinesischen Hanfpalmen im Garten neben dem Haus trommelt.

„Wieso lässt du sie mit einem Idioten zum Ball gehen, der sich die Schuppen nicht aus den Haaren waschen, geschweige denn seine Begleiterin vor einer Horde Tiere beschützen kann?“, sagt sie.

„Hast du nie einen Fehler gemacht, als du in dem Alter warst?“, erwidert er.

„Von der Tragweite? Nein, dazu musste ich warten, bis ich eine reife Frau war“, sagt sie.

Er hängt sich seine Trainingstasche über die Schulter und geht den überdachten Fußweg zur Remise entlang, stößt mit dem Wagen rückwärts unter das Laubdach der Eichen und auf die Straße und rammt dabei die Mülltonne in die Hecke. Melanies letzte Aussage wird er niemals aus seinem Gedächtnis tilgen können, egal, um welche Erklärung oder Entschuldigung sie sich bemüht, wenn überhaupt.

Bei dem Gedanken hat er das Gefühl, als lege sich kalter Dunst um sein Herz, und einen Moment lang verschwimmen die Straße, der vom Wind gepeitschte Mittelstreifen und die verschlungenen lila und rosa Neonbuchstaben der Drogerie an der Ecke vor seinen Augen.

Das Fitnessstudio ist fast leer, und vom Basketballplatz hallt das Scheppern eines Stahlrings, von dem Bälle eines einsamen Werfers abprallen. Der Werfer ist Tom Claggart, Otis’ Nachbar, ein Export-Import-Mann, der mit Geschäftsfreunden in einem Privatflugzeug zu Wildfarmen im Westen fliegt, wo sie auf Tiere schießen, die kurz vor der Ankunft der Jäger aus Käfigen oder Gehegen freigelassen werden. Tom hat Otis augenzwinkernd erzählt, dass er und seine Freunde außerdem auf einem Privatflugplatz unweit eines Bordells am Stadtrand von Las Vegas landen.

„Hast du alles niet- und nagelfest gemacht?“, sagt er, während er den Basketball mit beiden Händen festhält.

„Weitgehend“, sagt Otis.

Toms Oberkörper ist so massig wie ein Zypressenstumpf, sein Kopf kugelrund. Jede Woche stutzt ein Barbier ihm den weiß melierten Schnurrbart, seift ihm dann den Schädel ein und rasiert ihn mit dem Messer.

„Ich glaube, wenn er aufs Festland trifft, ist hier die Affenkacke mächtig am Dampfen“, sagt Tom.

„Ich weiß nicht, ob ich dir folgen kann“, erwidert Otis.

„Die schwarzen Iren werden nach Naturkatastrophen bockig.“ Tom lächelt, als hätten sie beide ein persönliches Geheimnis.

„Ich nehme an, wir werden’s rausfinden“, erwidert Otis.

Tom wirft den Ball über den Platz und schaut ihm hinterher, als er aufprallt und über die Ahorndielen in den Schatten rollt. Äste peitschen gegen die Fenster hoch an der Wand, über die der Regen in Schlieren rinnt. Er zieht eine nachdenkliche Miene. „Ich habe noch nie mit dir drüber geredet, aber meine Schwägerin hat mir erzählt, was mit deiner Tochter passiert ist. Haben sie die Typen erwischt?“

„Noch nicht.“

„Eine Schande. Wenn sie sie bis jetzt nicht haben, kriegen sie sie wahrscheinlich auch nicht mehr.“

„Kann man nicht sagen“, erwidert Otis.

„Hast du eine Knarre?“

„Warum?“

„Bis Montag fallen diese Mistkerle über die ganze Gegend her. An deiner Stelle würde ich aufhören, an meinem Schniepel rumzuspielen und zur Besinnung kommen.“

„Wie kommst du darauf, dass du so mit mir reden kannst?“

„Ich spreche bloß als Freund und Nachbar.“

„Lass es.“

„Das sieht dir nicht ähnlich, Otis.“

Das meinst du, du Trottel, sagt sich Otis und staunt über seine Bissigkeit.

4

Es ist Samstagabend, und lange Autoschlangen strömen auf dem Interstate 10 aus New Orleans in Richtung Norden, obwohl sich bereits Gerüchte verbreitet haben, dass bis St. Louis, Missouri, kein Motelzimmer mehr frei ist. Aber für die Frohgemuten geht das Leben im French Quarter mit Volldampf weiter.

In einer Eckkneipe an der Ursulines Street, in der die Weihnachtsbeleuchtung nie abgenommen wird, ist Clete Purcel an einem Fenster in Stellung gegangen, damit er ein Cottage mit geschlossenen Fensterläden auf der anderen Straßenseite beobachten kann, vor dem ein Schwarzer in einem falsch geparkten Lieferwagen eine Zigarette raucht. Der Regen hat aufgehört, und die Luft ist unnatürlich grün und mit dem stickigen, drückenden Geruch des Golfs geschwängert. Durch die Wolken dringt sogar ein knochenweißer Lichtstreifen, so als zeige sich gleich wieder der Sonnenuntergang. Der Schwarze in dem Lieferwagen spricht in ein Handy und bläst den Zigarettenqualm aus dem Fenster, wo er wie feuchte Baumwolle in der Luft hängt. Dann dreht er den Kopf herum und starrt auf die Bar, und einen Moment lang denkt Clete, er hätte ihn entdeckt.

Aber der Schwarze betrachtet eine Frau mit hohen Absätzen und hautengen Shorts, die raschen Schrittes den Gehsteig entlangläuft, so dass ihr die mit Pailletten und Fransen besetzte Handtasche an den Hintern schlägt. Der Inhaber der Bar öffnet sämtliche Türen und lässt einen Schwall frischer Luft herein, die nach Salzwasser und nassen Bäumen riecht. Die Nachtschwärmer im Lokal tun so, als wären schlechte Zeiten angebrochen und wieder vergangen.

„Willst du noch was trinken? Geht aufs Haus“, sagt der Inhaber.

„Seh ich so aus, als ob ich meine Drinks nicht bezahlen kann?“, sagt Clete.

„Nein, du siehst aus, als ob du Hummeln im Hintern hast. Vielleicht solltest du mal wieder vögeln.“

Clete wirft dem Inhaber einen Blick zu, bei dem dieser die Augen abwendet. Der Inhaber ist Jimmy Flannigan, ein ehemaliger Proficatcher, der jetzt Ohrringe trägt und sich in einem Salon am Airline Highway sämtliche Körperhaare entfernen lässt.

„Dann vögelst du eben nicht. Aber du machst meine Gäste nervös. Keiner hat Lust, sich von einem wild gewordenen Zirkuselefanten zertrampeln zu lassen.“

Clete hat es längst aufgegeben, sich mit Jimmys Beleidigungen auseinander zu setzen. „Ich hab ’ne Neuigkeit für dich. Durch diese Spelunke könnte die Apokalypse rauschen, ohne dass es deine Gäste merken“, sagt er.

Jimmy gießt aus einer Scotchflasche mit verchromtem Schankaufsatz einen Schuss Whiskey in Cletes Glas. Der Scotch und die Milch vermischen sich wie marmorierte Eiscreme. „Was frisst an dir, Purcel? Einfach neben der Kappe?“, fragt er.

Clete trinkt sein Glas halb aus. „So was Ähnliches“, sagt er.

Wie soll er Jimmy Flannigen die Beklommenheit und das Déjà-vu-Gefühl erklären, bei dem sein Mund trocken wird und die Kopfhaut spannt? Oder ihm beschreiben, wie Hubschrauber von einem Hausdach in einen mit blutroten Wolken gestreiften Himmel aufsteigen, während Horden entsetzter vietnamesischer Zivilisten miteinander rangeln und die Marineinfanteristen der Vereinigten Staaten anflehen, sie an Bord zu lassen? Man lernt es früher oder später: Es gibt Erfahrungen, die man mit niemandem teilen kann, nicht mal mit Leuten, deren Fahrschein vom gleichen Schaffner gelocht worden ist.

Clete wendet sich wieder dem Fenster zu und versucht sich auf den Schwarzen zu konzentrieren, der auf der anderen Straßenseite parkt. Der Schwarze ist Andre Rochon, ein dreiundzwanzigjähriger Ausgebüxter, dessen verwirkte Kaution weniger wichtig ist als die Auskunft, die er über zwei andere Ausgebüxte geben kann, die bei Cletes Arbeitgebern, Nig Rosewater und Wee Willie Bimstine, mit dreißig Riesen in der Kreide stehen.

Zwei Drinks später hat sich noch immer nichts verändert. Und Clete hat nach wie vor ein mulmiges Gefühl im Bauch und Kopfschmerzen, als schnüre ihm jemand eine Klaviersaite um den Schädel.

Clete ist davon überzeugt, dass er einen sich anbahnenden Meth-Deal beobachtet. Die beiden anderen Beteiligten sind die Melancon-Brüder, elende Klugscheißer und beide wegen bewaffneten Raubüberfalls, illegalen Besitzes von Schusswaffen und Einschüchterung von Zeugen vorbestraft. Clete vermutet, dass jeden Moment einer der Brüder, vielleicht aber auch beide, bei dem Cottage mit den geschlossenen Fensterläden auftauchen werden.

Aber allem Anschein nach tut sich weder in dem Cottage noch draußen irgendwas, und der Mann in dem Lieferwagen wird unruhig, schaltet das Radio ein und aus, lässt den Motor an und stellt ihn wieder ab.

Was tun?, fragt sich Clete. Rochon, einen unbedeutenden Ausgebüxten, dingfest machen oder es darauf ankommen lassen, dass die Melancon-Brüder aufkreuzen? Wenn der Sturm morgen Nacht oder Montagfrüh aufs Festland trifft, wird das Gesindel entweder in der Stadt auf Plündertour gehen oder wie Treibgut in sämtliche Himmelsrichtungen zerstreut werden. So oder so wird es fast unmöglich sein, Rochon oder die Melancons einzufangen.

Clete beschließt loszulegen.

Er klemmt sich eine kalte Zigarette in den Mund, kämmt sich vor dem Spiegel hinter der Bar die Haare und setzt seinen Porkpie-Hut auf. Seine cremefarbene Hose ist gebügelt, die rotbraunen Slipper sind gewienert, das Hawaiihemd strafft sich um seine mächtigen Schultern. Ein versteckter .25er ist mit einem Klettverschluss um seinen Knöchel geschnallt, in der einen Hosentasche hat er einen Totschläger und eine Stiftlampe, in der anderen ein Paar Handschellen. Er wünschte, er wäre in einem Flugzeug und stiege über die Highways auf, die mit Pkw, Bussen und Lastwagen verstopft sind, deren Scheinwerfer alle nach Norden weisen. Oder über New Iberia, wo er ein zweites Büro und ein Zimmer auf einem alten Motelgelände an der East Main Street gemietet hat. Aber man überlässt seinen Geburtsort weder schlimmen Gesellen noch einer Naturkatastrophe, sagt er sich und fragt sich, ob ihm in vierundzwanzig Stunden noch genauso zumute sein wird.

„Willst du dich doch mit einer Freundin treffen?“, sagt Jimmy.

„Nein, ich bin mit ’nem Scheißkerl auf der Straße verabredet, der schon längst ’ne Bremsspur in der Kloschüssel sein sollte“, sagt Clete. „Wenn’s da draußen in ein paar Minuten hoch hergeht, will ich die Polizei nicht dabeihaben. Hast du mich verstanden?“

„In dieser Bar ist die 911 eine historische Jahreszahl.“

„Du bist ein Prachtstück, Jimmy. Leg ein paar Schläuche aufs Dach.“

„Was ist mit dir?“

„Hast du schon mal gehört, dass in New Orleans Zirkuselefanten ertrunken sind? Siehst du, das gab’s noch nie.“

Clete tritt hinaus auf den Gehsteig. Der Lichtstreif am Himmel ist verschwunden und schwarze Wolken ziehen über ihn hinweg. Er spürt, dass das Barometer jetzt rasch fällt, und es riecht nach Schwefel, faulen Eiern oder Wasserkäfern, die in die Gullys gespült wurden und dort gestorben sind. Andre Rochon schaut geradeaus und hat die Unterarme auf dem Lenkrad liegen, aber Clete weiß, dass Rochon ihn entweder für einen Cop oder einen Kautionsadvokaten hält und überlegt, ob er die Sache aussitzen oder seinen Wagen anlassen und zur North Rampart Street abzischen soll.

Clete überquert die Straße, klappt das Etui mit seiner Dienstmarke auf und hält sie Rochon vors Gesicht. „Steig aus dem Fahrzeug und halt die Hände so, dass ich sie sehe“, sagt er. „Das ist kein Vorschlag. Mach es oder du kommst in den Knast.“

Seine Worte sind sorgfältig gewählt und sollen Rochon von vorneherein klarmachen, dass er die Wahl hat, dass er mit ein bisschen Entgegenkommen und Gewitztheit trotz des Nichterscheinens vor Gericht vorerst ungeschoren und auf freiem Fuß bleibt.

Rochon tritt auf den Asphalt und schließt die Tür hinter sich. Er trägt Tennisschuhe ohne Socken, eine mit Farbe bekleckste Hose und ein T-Shirt der Louisiana State University, das um die Rippen und an den Achselhöhlen kunstvoll zerschnippelt ist. Seine Arme sind mit einfarbigen Tattoos übersät. Er riecht nach Angstschweiß und den fauligen Essensresten zwischen seinen Zähnen. Sein Gesicht ist schmal, der eine Mundwinkel zu einem Grinsen verzogen. Er streicht sich über die bloße Haut an seinem Bauch wie ein Narziss. „Bist du ein Privatdetektiv, Bruder?“, sagt er.

Clete wirft einen Blick auf die Straßenlaterne an der Ecke und klappert mit den Wimpern. „Schau, mir gibt man keine Spitznamen, und schon gar keine rassistischen“, sagt er. „Im Moment stehst du bis zur Unterlippe in der Scheiße. In der nächsten Minute passiert zweierlei. Entweder lieferst du mir die Melancon-Brüder oder du bist auf dem Weg ins Zentralgefängnis. Falls du im Untergeschoss sein willst, wenn der Hurrikan kommt, lässt sich das regeln.“

„Eddy und Bertrand sin schon evakuiert. Ich will bloß nach meinem Neffen schaun. Ich sag die Wahrheit, Mann.“ Rochon drückt die Hand ans Brustbein und zieht eine ernste Miene.

„Schau, du machst was, das mich stört. George W. Bush legt immer die Hand auf die Brust, wenn er den Leuten zeigen will, dass er’s ehrlich meint. Hältst du dich für George W. Bush? Hältst du dich für den Präsidenten der Vereinigten Staaten?“

Rochon ist verwirrt, blickt hierhin und dorthin. „Warum drangsaliern Sie mich so? Wegen irgendwas, das Eddy und Bertrand angestellt ham?“

„Nein, weil du deinen Gerichtstermin sausen lassen und Nig und Wee Willie um deine Kaution geprellt hast. Außerdem riechst du schlecht. Willie und Nig können Leute nicht leiden, die sich weder duschen noch die Zähne putzen und schlecht riechen. Sie müssen jedes Mal die Stühle einsprayen, wenn du in ihr Büro kommst. Jetzt hast du sie obendrein noch beleidigt.“

„Mann, Sie ham was Falsches getrunken.“

Cletes Hände fühlen sich steif und trocken an. Er ballt ein ums andere Mal die Fäuste und leckt sich die Lippen. Er spürt, wie sich eine gefährliche Wut in ihm zusammenbraut, die nur wenig mit Andre Rochon zu tun hat.

„Klemm dich an dein Handy und sag Eddy und Bertrand, sie sollen den Lappen aus ihrem Arsch ziehen und herkommen“, sagt er.

„Ich hab ihre Nummer nicht.“

„Wirklich? Tja, dann wollen wir doch mal sehen, was du hast.“

Clete schleudert ihn an die Seitenwand des Lieferwagens und klopft ihn ab. Als Rochon den Kopf umdrehen und etwas sagen will, knallt Clete sein Gesicht so heftig ans Blech, dass es sich verbeult.

„Scheiße“, sagt Rochon, dem das Blut aus der Nase tropft und über die Oberlippe rinnt. „Das hab ich nicht verdient.“

„Was hast du in dem Lieferwagen?“

„Gar nix. Und Sie ham kein Wisch, um da reinzuschaun, auf keinen Fall.“

„Ich arbeite für einen Kautionssteller. Ich brauche keinen Wisch. Ich darf Staatsgrenzen überschreiten, deine Tür eintreten und dein Haus auseinandernehmen. Ich kann dich aufgreifen und festhalten, wo immer ich will und so lange ich will. Weißt du, warum das so ist, Andre? Wenn jemand Kaution für dich stellt, wirst du sein Eigentum. Und wenn in diesem Land irgendwas geachtet wird, dann ist es persönliches Eigentum.“

„Ich hab nix, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. Ich hab nix gemacht. Wenn das vorbei is, zeig ich Sie an.“

Clete öffnet die Fahrertür und leuchtet mit der Stiftlampe unter die Vordersitze und in den Laderaum. Der selbstgebaute Plankenboden ist leer bis auf ein aufgerolltes Polyäthylenseil, das auf einem Reservereifen liegt. Ein rosa Plüschbär mit weißen, auf die Tatzen genähten Ballen klemmt zwischen Boden und Blechwand.

Clete schaltet die Lampe aus, dann schaltet er sie wieder ein. Beim Anblick des Plüschtiers und des Seils fällt ihm ein Zeitungsartikel ein, den er vor etlichen Wochen gelesen hat. Ging es um eine Entführung? Im Ninth Ward? Er ist sich fast sicher, dass der Artikel in der Times-Picayune stand, kann sich aber nicht mehr an die Einzelheiten erinnern.

„Wem gehört der Plüschbär?“, sagt er.

„Meiner Nichte.“

„Wofür ist das Seil?“

Clete hört, wie hinter ihm ein Auto mit kaputtem Auspufftopf um die Ecke biegt. „Ich bring dich ins Zentralgefängnis. Hör auf zu grinsen.“

Dann hört Clete, wie das Auto mit dem kaputten Auspufftopf beschleunigt, worauf sich eine Radkappe löst und auf den Gehsteig fliegt. Er dreht sich gerade um, als der Kühlergrill eines 1970er Spritschluckers die offene Tür des Lieferwagens aus den Angeln reißt und ihm in Gesicht und Körper rammt. Einen Moment lang sieht er zwei Schwarze vorne in dem Spritschlucker sitzen, dann wird er rückwärts auf die Straße geschleudert, Haut und Haare mit Glassplittern übersät. Er landet so hart auf dem Asphalt, dass es ihm die Luft aus der Lunge treibt und er kraftlos und japsend liegenbleibt. Der Spritschlucker rollt über seinen Porkpie-Hut und schlingert am Ende der Häuserzeile um die Ecke. Als Clete die Tür von seiner Brust schieben will, wirft Andre Rochon seinen Lieferwagen an und donnert in entgegengesetzter Richtung davon, wo seine roten Rücklichter einmal an der Kreuzung aufleuchten, bevor sie in der Dunkelheit verschwinden.

Jimmy Flannigan und Cletes andere Freunde aus der Bar heben ihn auf, wischen das Glas von seiner Kleidung, tasten ihn ab wie gequetschtes Obst und staunen, dass er noch lebt. Jemand ruft sogar die 911 und erfährt, dass jeder Cop und Sanitätswagen im Orleans Parish bereits heillos überlastet ist. Clete steht benommen und missmutig mitten auf der Straße und kann nicht fassen, dass er gerade von drei Drecksäcken überrumpelt wurde, die ohne Anleitung nicht mal einen Kaugummi von ihren Schuhsohlen kratzen können.

Er sagt seinen Freunden, dass sie wieder in die Bar gehen sollen, dann öffnet er die Tür des Cottage. Drinnen sitzt ein Junge, der allenfalls siebzehn ist, am Boden, schaut sich im Fernsehen ein Comic an und hat eine Papiertüte voller Kleidung neben seinem Fuß stehen. Der Fernseher läuft ohrenbetäubend laut. „Stell das ab“, sagt Clete.

Der Junge tut, wie ihm geheißen. Er trägt die typische weite Hose und das zu große T-Shirt eines Straßengangsters, aber die Kleidung sieht aus wie frisch aus dem Karton, und sein Körper ist so schmal, als bestünde er aus Stöcken.

„Wo sind deine Leute?“, fragt Clete.

„Meine Tante steht schon am Dome an, um uns Feldbetten zu besorgen. Mein Onkel Andre bringt mich gleich hin“, erwidert der Junge. „Alle sollen Essen für fünf Tage mitnehmen. Das ham sie gesagt.“

„Andre Rochon ist dein Onkel?“

„Ja, klar.“

„Wie heißt du?“

„Kevin Rochon.“

„Dein Onkel musste woanders hin. Wenn du zum Superdome willst, musst du laufen.“

„Is nix weiter dabei“, sagt der Junge und widmet sich wieder dem Comic.

Richtig, sagt sich Clete.

Er geht wieder in die Bar, verzichtet auf Scotch mit Milch und bestellt sich einen geeisten Krug Bier und drei randvolle Schnapsgläser mit Jim Beam. Binnen einer Stunde ist er genauso betrunken wie alle anderen, fühlt sich geborgen in dem verschwitzten Ambiente aus Jukeboxmusik und alkoholisiertem Frohsinn. Zwei gestrandete UCLA-Studentinnen tanzen auf dem Tresen, und eine von ihnen zieht an einem Joint, den sie sich mit einem Roachclip an die Lippen hält. Jimmy Flannigan legt die Hand um Cletes Nacken und drückt zu, als halte er sich an einem Hydranten fest. „Ich komm grade vom Superdome. Du solltest die Schlangen sehen. Sämtliche Leute aus der Sozialsiedlung Iberville wollen da rein“, sagt er.

„Aha?“, erwidert Clete, der nicht recht weiß, worauf er hinauswill.

„Warum schicken die sämtliche Leute aus den Sozialsiedlungen zum Dome?“, fragt Jimmy.

„Er hat Tribünen“, sagt Clete.

„Und warum brauchen die Leute aus den Sozialsiedlungen Tribünen?“

„Wenn der Lake Pontchartrain die Stadt überschwemmt, finden vielleicht ein paar von den armen Hunden eine Luftblase unter dem Dach und ersaufen nicht“, sagt er.

5

Am Sonntagnachmittag ziehen graue Wolken über New Iberia und die Blätter der immergrünen Eichen entlang der Main Street werden von einem gelegentlichen Windstoß gezaust. Das Ende des Sommers ist mit dem Geruch nach Staub, fernem Regen und dem Rauch der Grillfeuer im City Park auf der anderen Seite des Bayous angebrochen, aber ohne einen Hinweis darauf, dass südlich von uns ein brodelnder weißer Wirbel aus Wind und Wasser, der so groß ist, dass ihm nur Satellitenfotos gerecht werden, auf die Küste von Louisiana und Mississippi zurast.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!