Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Edition Raetia

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Ungarn, im Mai 1919: Ein Mann. Ein Strick. Darunter ein umgekippter Stuhl. Nichts Neues auf den abgelegenen Bauernhöfen der Puszta. Lange Zeit liegt das wahre Schicksal des Mannes im Dunkeln – bis zwei Polizisten durch Zufall erfahren, dass da jemand nachgeholfen hat: Pipás Pista und seine Kumpane. Und es war nicht ihr einziger Mord. Alles scheint klar zu sein, bis eine überraschende Enthüllung die Ermittler in Bedrängnis bringt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 171

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bettina Gartner

Nelken für den Mörder

Bettina Gartner

Nelken für den Mörder

Roman

Nach der wahren Geschichte von Pipás Pista

Gedruckt mit Unterstützung der Südtiroler Landesregierung,

Abteilung Deutsche Kultur

1. Auflage

© Edition Raetia, Bozen 2025

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung

durch Film, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe,

Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeglicher Art inklusive

Text- und Data-Mining nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

ISBN: 978-88-7283-959-1

ISBN E-Book: 978-88-7283-978-2

Projektleitung: Magdalena Grüner

Lektorat: Alexandra Dostal, www.alexandradostal.at

Korrektur: Gertrud Matzneller, www.die-trudi.it

Umschlaggestaltung: Philipp Putzer, www.farbfabrik.it

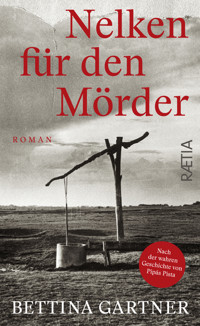

Umschlagbilder: Getty Images/Hulton Deutsch (Ziehbrunnen in der

Puszta); SouthForkSVG (Nelke); Bettina Gartner (Autorinnenfoto)

Druckvorstufe: Typoplus, Frangart

Printed in Europe

Informationen zur allgemeinen Produktsicherheit GPSR und

Einsicht in die technische Dokumentation:

Edition Raetia, Zollstangenplatz 4, 39100 Bozen, Italien

Eindeutige Identifizierung des Produkts: ISBN 978-88-7283-959-1

Für Elsa, in Dankbarkeit

Inhalt

Prolog

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

II

I

Der historische Hintergrund des Romans

Dank

Der Mensch sieht das, was er sehen will.

Er sieht das, was er meint, sehen zu müssen.

Die Wahrheit aber liegt im Ganzen.

Prolog

Ein Mord ist nichts, womit man hausieren geht. Und so antwortete die Dobákin im Frühjahr 1922, drei Wochen, nachdem ihr Mann beerdigt worden war, der dürren Börcsökin, die sie auf dem Markt getroffen hatte, auf die Frage, wie ihr Mann gestorben sei, in einem einzigen, knappen Satz: „So wie deiner.“

Die Börcsökin zuckte zusammen. Denn ein Mord ist nichts, womit man hausieren geht – nicht einmal in der Puszta.

Budapest, 70 Jahre später

I

Wohin ich gehe? Auf den Friedhof, wie jeden Donnerstag. Ich muss nur noch die Tür abschließen. Dieses Schloss ist erst halb so alt wie ich, aber es will auch nicht mehr so recht. Eigentlich sollte ich nicht aus dem Haus gehen, denn jeder Schritt fällt mir schwer. Doch zum Friedhof will ich, und solange meine Beine mich tragen, gehe ich zu Pipás Pistas Grab.

Die Stufen zum Hof hinunter – im Alter merkt man erst, wie viele es sind. Die Kinder, die manchmal an mir vorbeispringen wie Gummibälle, machen mich ganz schwindelig und ich muss aufpassen, dass ich nicht eine Stufe auslasse und die Treppe hinunterfalle. Aber wenn ich mich am Handlauf festhalte und mich nicht selbst hetze, dann kann mir im Grunde nichts passieren, außer dass ich auf halbem Weg nicht mehr weiß, was ich eigentlich tun will.

Sehen Sie die kleinen Löcher im Handlauf? Würmer haben sie im Laufe der Zeit hineingefressen. Seit ich nicht mehr schnell gehen kann, sehe ich viele solcher Kleinigkeiten, die mir früher nicht aufgefallen sind. Ich sehe, wie die Wand im Treppenhaus von Jahr zu Jahr mehr vergilbt und wie sich der Putz rund um das Einschussloch dort oben an der Decke löst. Die Kugel eines Ungarn oder eines Russen hat es im Zweiten Weltkrieg in die Wand geschlagen. Seit fast einem halben Jahrhundert ist es da und ich frage mich, ob es wohl noch zu meinen Lebzeiten geschlossen wird.

Ein Schritt nach dem anderen. Wenigstens sind die Stufen schön breit, das ist das Gute an diesen alten Mietshäusern, nicht wahr? An den Stufen hat niemand gespart. In den Ecken sammelt sich der Dreck, den die Hausmeisterin mit ihrem Tuch hineinschiebt, unabsichtlich natürlich, wenn sie die Stufen wischt. Meine Augen haben schon immer gut funktioniert. Gesehen aber habe ich nicht immer so viel. Das Wichtigste habe ich überhaupt nicht bemerkt. Obwohl ich natürlich dachte, alles zu verstehen, damals, in den Dreißigerjahren, als Pipás Pistas Taten aufflogen. Ja, ich habe diesen Mörder hinter Gitter gebracht und dachte, es stünde mir ein Orden dafür zu. Ich war ein junger Gendarm mit Hang zum Größenwahn. Sich selbst zu überschätzen, ist ein Wesenszug der Jugend. Er hilft ihr, sich in die Welt hinauszuwagen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Der Mensch ist ein großartiges Wesen. Er vereint Körper, Geist und Seele und ist sich seiner selbst bewusst. Er bedient sich der Sinne, der Sprache und hat den Glauben an Gott. Doch mitunter verliert er die Bodenhaftung und will immer höher hinaus, bis ihn irgendetwas, und irgendetwas kommt gewiss, zurück auf den Boden der Tatsachen befördert. Das kann wehtun, aber es ist auch heilsam. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe einen solchen Moment erlebt – als Pipás Pista nackt im Gefängnis lag.

Ich habe das Bild noch vor mir. Es verfolgt mich nicht in meinen Träumen, sondern ich sehe es bei vollem Bewusstsein. Ich muss nur daran denken, da taucht es in meiner Erinnerung auf, als würde ich in einem dunklen Zimmer das Licht einschalten. Kein anderes Bild hat sich derart stark in meinem Gedächtnis eingeprägt, und wenn ich vor Pipás Pistas Grab stehe, meine ich manchmal sogar den Geruch der Seife zu riechen, der damals in der Luft hing.

Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, als ich erkannt habe, wie blind ich gewesen war. Dadurch habe ich gelernt, genauer hinzuschauen. Genauer und anders. Früher hätte ich mich über die Würmer geärgert, die sich durchs Holzgeländer fressen. Ich hätte die vergilbten Wände scheußlich gefunden und mich über das Loch in der Decke beschwert. Und wäre mir der Schmutz in den Ecken der Stufen aufgefallen, hätte ich die Hausmeisterin darauf hingewiesen. Ein ungeschickter Mann wie ich, der meinte, einer Frau etwas vorschreiben zu müssen!

Mittlerweile sehe ich mir alles einfach nur an, und meine langsamen Beine geben mir alle Zeit der Welt dazu. Manchmal schaue ich sogar den sauren Gurken beim Gären zu, welche die fleißigen Hausfrauen in die sonnigen Winkel des Außenflurs stellen. Ich beuge mich über die bauchigen Einweckgläser und beobachte die Bläschen, die im Salzwasser aufsteigen und an der Brotscheibe haften bleiben, die auf den Gurken liegt. Und während ich so dastehe, wärmt die Sonne meinen Rücken und ich rieche die Zwiebeln und den Knoblauch und den Wirsing der Gemüseeintöpfe. Die Gerüche aus den Küchen treffen sich hier draußen wie die spielenden Kinder am Nachmittag. Früher, als ich auch sonntags aus dem Haus ging, kam mir aus der Wohnung der Hausmeisterin im ersten Stock immer der Duft von kräftiger Fleischbrühe entgegen. Die gnädige Frau hatte sie als Vorspeise serviert und danach paniertes Backhendl mit gestampften Kartoffeln, wobei sie die Kartoffeln mit dem Fett des Backhendls vermengt und dazu Gurkensalat mit Zucker und Essig gereicht hatte. Ich weiß das so genau, weil sie mich an einem Sonntag zum Essen eingeladen hat, kurz nachdem meine Frau gestorben war. Es war ein Festessen für meinen Gaumen und noch viele Sonntage darauf war allein schon die Erinnerung daran ein Fest für meine Seele.

Mittlerweile gehe ich nur noch donnerstags aus dem Haus. Auf dem Weg zu den Toten fühle ich mich lebendig, weil mich all die Küchengerüche begleiten und ich den Gurken beim Gären zuschauen kann. Ich höre die Musik aus den Radios und das Geklapper des Geschirrs aus den offenen Fenstern. Auf der Straße brüllt mir der Verkehr entgegen, der Wind bläst mir ins Gesicht und meine Füße nähern sich Schritt für Schritt der Vergangenheit.

II

Hier links geht es zum Friedhof, im Schatten der Pappeln bis zur Ringstraße und dann am Bolzplatz und der kleinen Markthalle vorbei, immer geradeaus. Natürlich, Sie dürfen mich gerne begleiten. Der Weg ist nicht weit, doch für mich bedeutet er eine große Reise, und ich trete sie nie ohne eine weiße Nelke an.

Ich gehe in den Laden an der Ecke und kaufe eine weiße Nelke für Pipás Pistas Grab. Meine Frau hat nie verstanden, warum ich Pipás Pista Blumen kaufe. Blumen für einen Mörder! Warum ich überhaupt ans Grab gehe, hat sie mich jedes Mal gefragt, und während sie fragte, hat sie mich aus seltsam glänzenden Augen angeschaut. Ich weiß nicht mehr, was ich ihr geantwortet habe. Es müssen Ausflüchte gewesen sein, weil ich die Antwort damals selbst nicht kannte. Ich weiß nur, dass ich erleichtert war, nachdem ich Pipás Pistas Grab auf einem Friedhof in Budapest entdeckt hatte, nicht weit von unserer Wohnung entfernt. So konnte ich sicher sein, dass es immer jemand besuchen würde. Zumindest solange ich lebe.

Ob ich Pipás Pista etwas schuldig bin? Wir werden sehen. Sicher ist: Ich habe ihm viel zu verdanken. Sein Fall war ein Glück für einen jungen Gendarm wie mich und hat mich über Nacht berühmt gemacht. Mit 22 Jahren war ich plötzlich ein Held. Der Held aus Szeged. Ganz Ungarn hat über mich gesprochen. Ich aß mit dem Polizeipräsidenten zu Abend, und wenn ich morgens die Zeitung aufschlug, stand mein Name darin. Plötzlich haben sich alle für mich interessiert, sogar die Frauen. Weiß Gott, wie sehr ich das genossen habe, ich, der vorher kaum mit jemandem ins Gespräch gekommen war. Die Leute gesellten sich zu mir, wo immer ich auftauchte. Am liebsten ging ich ins Kaffeehaus am Dom, wo es fast so gutes Gebäck gab wie hier im „Vörösmarty“, das jetzt wieder „Gerbeaud“ heißt. Ich saß wie ein Hahn im Korb und wusste nicht, wohin ich zuerst schauen sollte. Anfangs hielt ich mich an der Zeitung oder an meiner Kaffeetasse fest. Ich hatte Scheu vor den Leuten und davor, was sie mich fragen würden. Doch ich konnte sagen, was ich wollte, sie hingen an meinen Lippen und nickten zu jedem Wort. Also ließ ich die Zeitung bald liegen und stellte die Tasse mit dem Kaffee auf dem runden Marmortisch vor mir ab, wie es die Leute tun, die ins Kaffeehaus kommen, um sich gemütlich zu unterhalten. Und mindestens genauso schnell, wie die Zeitung liegen blieb, hatte ich mir einen Satz zurechtgelegt, den ich entweder am Beginn oder am Ende meiner Geschichte anbrachte, je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelte. „Wir hatten Glück, sonst nichts“, sagte ich, und die Leute gaben mir recht, als wäre ich Miklós Zrinyi persönlich, der im 17. Jahrhundert „Wir brauchen Glück, sonst nichts“ gesagt hatte, als es darum ging, gegen die Türken und die Habsburger gleichzeitig zu kämpfen. Die Leute hörten mir zu, und je länger sie mir zuhörten, desto lieber hörte ich mich reden.

Oh ja, ich hatte Glück, aber ich begriff damals nicht, dass der Ruhm mich nur scheinbar glücklich machte – und zudem nur von kurzer Dauer sein würde. Der Zufall hatte mir Anerkennung und Aufmerksamkeit zugespielt, die rascher verwelkt sind als so manche Blüte. Ich dachte, dieses Glück sei die Erfüllung meiner Träume. Es fühlte sich gut und mächtig an. Der Erfolg stieg mir zu Kopf. Ich war Wachs in den Händen des Stolzes. Vier Wochen lang hatte mein Ruhm gedauert, lange genug, um mich in mein neues Ich zu verlieben. Es sei mir vergönnt bei alledem, was danach kam.

III

Eine schöne Blume, vielen Dank! Und das Wechselgeld zurück. Nelken waren in unserem Land nie schwer zu kriegen, obwohl es oft an vielem gemangelt hat. Ein halbes Menschenleben lang hat alles hier dem Staat gehört: die Banken, die Bergwerke, die Fabriken, die großen Wohnungen und die kleinen Betriebe. Auch der Laden an der Ecke. Ich habe nie zu denjenigen gehört, die rote Nelken vor irgendwelche Denkmäler legen, auch wenn es bei all den Nelken, die ich gekauft habe, den Anschein erwecken könnte. Ich war kein Freund der Volksrepublik. Um ehrlich zu sein, trauere ich noch heute Franz Joseph nach, obwohl jetzt alle von der neuen, der richtigen Republik schwärmen. Aber sie ist jung und muss sich erst noch beweisen.

Nur einmal gab es keine Nelken: im Jahr 1956, während der Revolution. Damals brach sogar der Schwarzmarkt zusammen. Doch es dauerte nicht lange, und alles war wieder beim Alten. In den „Häusern der unendlichen Warteschlangen“, wie wir unsere Ämter nannten, waren starrsinnige Bürokraten am Werk, die unsere Anträge anfangs in den meisten Fällen ablehnten. Irgendwann gewöhnten wir uns aneinander, der Kommunismus und ich. Die Genossen bemühten sich zunehmend, den Menschen zu liefern, wonach sie verlangten. Die meisten wollten ein Auto, ein Motorrad oder einen Fernseher. Ich wollte eine weiße Nelke.

Ich weiß, ich bin altmodisch: Den Toten schenkt man Nelken. In Erinnerung und aus Dankbarkeit. Meine Frau hat mir oft vorgeworfen, ich würde ein Vermögen dafür ausgeben. Wie recht sie hatte, damals schon. Mittlerweile ist meine Frau seit mehr als zehn Jahren tot und konnte nicht ahnen, wie lange das noch gehen würde mit den weißen Nelken, Pipás Pista und mir. Ich habe einmal nachgerechnet: Jede Woche eine Blume, seit 42 Jahren, da kommt ganz schön was zusammen. 42 Jahre! So lange gehe ich schon an Pipás Pistas Grab. Und unsere Geschichte liegt sogar noch weiter zurück.

Ich sage „unsere“ Geschichte, dabei ist es natürlich Pipás Pistas Geschichte. Mein Anteil bestand nur darin, sie ans Licht zu holen, aus dem Dunkel der Vergangenheit zu zerren, wo sie nicht ruhen konnte, weil es in ihr um Mord ging. Ich sagte es bereits: Der Zufall hat mir geholfen. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, obwohl ich eigentlich gar nicht dort sein wollte.

Wir hatten Dienst in Átokháza, Ignácz und ich, und wir wären überall sonst lieber gewesen als in diesem gottverlassenen Krähwinkel. Man muss die Puszta kennen, um uns zu verstehen. Sie ist der eintönigste Flecken in unserem Land, dem es ohnehin an Abwechslung fehlt. In Ungarn gibt es keine Urwälder und keine Palmen; den einzigen großen See, den wir haben, nennen wir Meer. Unsere Hügel sind flach und das Erbe unserer Vorfahren ist bescheiden. Die Puszta ist von Natur aus öde und leer, doch nirgends ist sie so öde und leer wie in Átokháza.

In Átokháza hat der liebe Gott an fast allem gespart: an gutem Boden und an Wasser, an Freude und an Farbe. Die Erde und das Gras sind braun, und die Luft ist voller Sand, den der Wind aufwirbelt. Nur die Genügsamsten überleben: die genügsamsten Pflanzen, die genügsamsten Tiere, die genügsamsten Menschen. Als junger Mann habe ich genügsam mit einfältig gleichgesetzt. Ich habe mich gefragt, warum die Leute nicht mehr aus ihrem Leben machten. Warum sie nicht fortgingen von diesem hobelglatten Stück Land, nach Szeged zum Beispiel oder wenigstens in irgendein Dorf in der Nähe. Stattdessen saßen sie in ihren Hütten und schienen auf nichts anderes als auf ihr Ende zu warten. Ja, so dachte ich damals. Ich, Gálik István, junger Tropf aus der Stadt und Mitglied der königlich-ungarischen Gendarmerie. Ich bildete mir ein, das Leben dieser Leute zu verstehen, nur weil ich bei ihnen ab und an nach dem Rechten sah.

Doch dann traf es mich plötzlich wie ein Schlag und ich wusste, dass ich das Leben der anderen nicht verstehen konnte. Alles, was ich nun tun kann, ist zu erzählen, was ich erlebt habe, und man möge mir nachsehen, dass ich nichts anderes kenne als meine Sicht.

Es war Anfang Juni 1932, als unsere Geschichte begann. Wir stapften durch die Puszta, Ignácz und ich, und ich fluchte stumm, während mein Blick an seinen Hosenbeinen haftete. Die hüfthohen Grashalme, durch die wir streiften, waren schon trocken und knickten ein. Der Flugsand kratzte in Mund und Nase, und ich versuchte, flach zu atmen, damit er nicht noch tiefer in meine Kehle drang. Die Hitze schien mich erdrücken zu wollen mit ihrem unsichtbaren Gewicht. Selbst den Zikaden war es zu heiß, jedenfalls hörte ich nicht eine von ihnen zirpen. Als ich aufblickte, sah ich auf einem Feld grauweiße Ochsen, deren spitze Hörner in den Himmel stachen. Die Tiere rührten sich nicht, während vor ihnen die Luft flimmerte. Der Schatten eines Storches querte lautlos unseren Weg. Alles schien ruhig und friedlich zu sein, doch als wir an einem Tümpel vorbeikamen, fiel ein Schwarm Mücken wie Wegelagerer über uns her. Es war die immer gleiche Tortur auf dem Weg zu den Trunkenbolden, die verstreut in der Puszta lebten und hinter zugenagelten Fenstern heimlich Pálinka brannten.

Ich hatte Durst und fragte Ignácz, ob es noch weit sei bis zu unserem Ziel. Er drehte sich zu mir um und schüttelte den Kopf. Der Schweiß rann an seinen Schläfen hinab. Er schob den Hut zurück und wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. Er versicherte mir, wir seien gleich da, was mich beruhigte zu hören. Zwar war weit und breit nichts zu sehen außer ein paar Bäumen, deren Äste wie knöchrige Finger wirkten, doch wenn Ignácz sagte, es sei nicht mehr weit, dann war es nicht mehr weit. Er kannte die Gegend wie seine Westentasche, jedes einzelne der 53 Gehöfte, die damals zu Átokháza gehörten.

Átokháza war kein Dorf, auf das eine breite Landstraße zuführte und in dessen Mitte ein Marktplatz lag mit Gemeindehaus, Schule, Post, Kornkammer und katholischer Kirche samt Pfarrer. Es hatte keinen Anfang wie andere Dörfer und auch kein Ende, an dem die reformierte Kirche stand und das Herrenhaus der Gutsbesitzerfamilie, das Schloss, wie die Leute sagten, mit den Ställen und der Scheune, dem Hühnerhof und dem schattigen Park. Átokháza war nichts weiter als eine Anzahl von Häusern, die man zu Recht Einödhöfe nannte. Sie standen so weit voneinander entfernt, dass man mitunter nicht einmal vom einen zum anderen sehen konnte, obwohl man nirgendwo sonst in Ungarn weiter schauen kann als dort.

Die Wege verliefen schnurgerade, und die meiste Zeit brachten Ignácz und ich damit zu, auf diesen schnurgeraden Wegen von Hof zu Hof zu marschieren. Manchmal gingen wir querfeldein, immer ging Ignácz voraus. Wir waren ein sehr unterschiedliches Gespann und daher genau richtig für den Umgang mit den Leuten in der Puszta. Ignácz war ein gutmütiger Mensch mit einem stattlichen Bauch, der im Laufe der Jahre immer stärker wuchs. Er war ruhig genug, um den aufbrausenden Trunkenbolden mit der nötigen Gelassenheit zu begegnen. Ich hingegen war jung und kräftig und willens, einzugreifen, wenn es nötig war. So halfen wir uns gegenseitig mit Ruhe und Kraft und machten unsere Arbeit gut. Dass wir es bald mit weit mehr zu tun haben würden als bloß mit Säufern und Schnapsbrennern, daran hätte ich im Traum nicht gedacht, als ich mich wieder an Ignácz’ Fersen heftete.

Es dauerte tatsächlich nur ein paar Minuten, bis am Horizont die galgenhafte Gestalt eines Ziehbrunnens auftauchte und daneben ein Hof, auf dessen Schornstein ein Storchennest thronte. Wir näherten uns der Rückseite des Hauses, kamen nämlich von dort, wo die Felder lagen; das eine ein Weizenfeld, auf dem anderen wuchsen Zwiebeln. „Man dünste Zwiebeln in Fett“, so beginnen die meisten ungarischen Kochrezepte, soweit ich als Mann das überblicken kann. Neben Weizen und Zwiebeln gehörten Sonnenblumen zu dem, was in Átokháza wuchs. An ihnen hat der liebe Gott nicht gespart.

Als ich mich durch das dornige Gestrüpp zwängte, das die Felder umgab, riss ich mir ein Loch in den Ärmel. Ich wollte später meine Mutter bitten, es zu flicken, wenn ich abends nach Hause kam. Ich habe bis heute nicht mehr daran gedacht.

Wir steuerten auf den Ziehbrunnen zu und beeilten uns, den Kübel aus der Tiefe zu ziehen. Ich formte meine Hände zu einer Schale und schöpfte damit das Wasser heraus und trank es so gierig, dass es über mein Kinn und meinen Hals hinunterlief und zwischen meinen Fingern zu Boden tropfte.

Während Ignácz neben mir stand und ich meinen Durst stillte, hörten wir die Stimmen aus dem Haus. Schon vorher hatten wir sie dumpf wahrgenommen, doch mit einem Mal verstanden wir sie laut und deutlich: die hohe Frauenstimme von Veron und das tiefe, genervte Maulen von József. Ich weiß nicht, ob er oder sie das Küchenfenster geöffnet hatte. Wer auch immer es gewesen war, er hatte uns nicht bemerkt, und deshalb stritten die beiden lauthals weiter, so ungeniert, wie es nur Leute tun, die sich unbeobachtet fühlen. Zuhörer gab es in der Puszta normalerweise keine, wenn man von den Pferden auf der Weide und den Störchen auf dem Dach absah. Dass wir gerade in dem Augenblick des Weges kamen, als der Streit zwischen Veron und József eskalierte, war Pech für sie und Glück für uns, das größtmögliche auf beiden Seiten.

In der Puszta wurde die Zwietracht reicher gesät als das Korn. Ignácz und ich waren an Streitereien gewöhnt. Auch in diesem Fall ging es um das Übliche: um einen Mann, seine Weibergeschichten und seine Vorliebe für Schnaps. Schon Józsefs erste Frau hatte es nicht mit ihm ausgehalten, und Veron, mit der er danach zusammenlebte, hatte nun offenbar auch genug von ihm. Freund Alkohol hatte die Zungen gelöst. Mit einem Mal kam Veron richtig in Rage. Ich meine damit nicht die aufbrausende Wut, welche die Stimme laut und schrill macht. Ich meine die stille Rage, deren Worte umso stärker treffen, je leiser man sie spricht.

„Pass bloß auf“, zischte Veron, „sonst ergeht es dir wie deinem Schwiegervater!“

Ich richtete mich auf und auch József im Haus schien sich aufzurichten, zumindest innerlich. Denn bevor er sprach, räusperte er sich. „Was meinst du damit?“