9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

'ODEM: ON THE RUN' ist der authentische Bericht des Graffiti-Sprayers. ODEM - ein ebenso fesselndes wie schockierendes Buch, das die Begeisterung der Jugendlichen für Graffiti verstehbar macht und gleichzeitig in ungeschminkter Härte die Schattenseiten einer Szene beleuchtet, in der Spaß und Action ebenso selbstverständlich sind wie Gewalt und Kriminalität, Alkohol und Drogen. 'Die Graffiti- und HipHop-Szene im Allgemeinen ist eine Kultur der Widersprüche, kreative Stimme der an den Rand Gedrängten ebenso wie krimineller Untergrund und aggressive Männerwelt. Exzessiver Drogenkonsum und Lust auf Randale haben sie ebenso geprägt wie die oft selbstverständlich multiethnische Zusammensetzung ihrer Crews. All dies und erstaunlich viele Zwischentöne mehr dokumentiert diese erste authentische, weder literarisch noch popjournalistisch verfremdete Biographie eines 23-Jährigen, der sechs Jahre lang nicht nur die Berliner HipHop-Szene entscheidend mitgestaltete.' Journal der Jugendkulturen Einige Leserstimmen: 'Das Buch drückt aus, was bei vielen Jugendlichen an der Tagesordnung ist. Politiker unseres Landes sollten es mal ernsthaft lesen, vielleicht verstehen sie dann die Jugendkultur in Deutschland. Das Buch ist eines der BESTEN!!!' (Tobias) 'Writer-Bibel! Dieses Buch ist der absolute Burner! Auf jeden Fall ein Muss für jeden Writer!' (merlin83) 'Dieses Buch ist einfach nur geil.' (Watchman)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 554

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

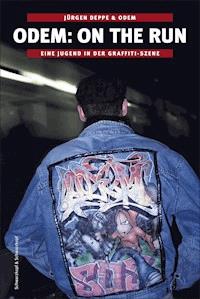

ODEM: ON THE RUN

Eine Jugend in der Graffiti-Szene

Aufgeschrieben von Jürgen Deppe

Schwarzkopf & Schwarzkopf

Die Biographie des Graffiti-Sprühers ODEM: Ein Insiderbericht, der die ganze Faszination von Graffiti und Action, von HipHop und Streetgangs, aber auch die Schattenseiten von Brutalität und Gewalt, Kriminalität und Drogen zeigt. Ein Buch, das den Groove der Straße widerspiegelt: authentischer Beat der Metropole und zugleich das Porträt einer Großstadtjugend in den 90er Jahren.

Für Claudia – ohne die dieses Buch nicht entstanden wäre.

Vorbemerkung

Alle in diesem Buch erwähnten Personen gibt oder gab es wirklich. Zum größten Teil sind sie heute noch aktiv. Es liegt nicht in unserem Interesse, diesen Menschen persönlich zu schaden, sie zu verunglimpfen oder sie in behördliche Schwierigkeiten zu bringen. Deshalb haben wir, um eine größtmögliche Anonymität zu gewährleisten, auf die Nennung der bürgerlichen Namen verzichtet und verwenden ausschließlich jene Namen, die sie sich in der Szene selbst gegeben haben. Wir versichern, in jedem Fall sorgfältig abgewogen zu haben, ob den erwähnten Personen durch unsere Aussagen Nachteile entstehen können. Sofern wir dies befürchten mußten, haben wir auch auf eine Nennung der Szene-Namen verzichtet.

Dieses Buch basiert ausschließlich auf persönlichen Erinnerungen an tatsächliche Ereignisse. Zur Zeit des Geschehens wurden keinerlei Aufzeichnungen gemacht, so daß es bei der Fülle der Ereignisse im Einzelfall vorkommen kann, daß Begebenheiten nicht vollkommen richtig datiert werden. Tatsache ist aber, daß sie sich so zugetragen haben und sich heute noch täglich auf ähnliche Art und Weise zutragen.

Die Wahrnehmung der Ereignisse und die Wiedergabe der Erinnerungen sind subjektiv. Andere Beteiligte mögen die Ereignisse anders erlebt oder beurteilt haben. Es ist ihnen freigestellt, ihre Sicht der Dinge der vorliegenden entgegenzustellen.

Berlin, Februar 1996 – Februar 1997

ODEM

Kapitel 1

Rest in Peace

Es hätte jeden von uns treffen können, wirklich jeden. Daß es ausgerechnet Mofa traf, war reiner Zufall. Von einem Moment zum anderen war er einfach weg, vom Zug gerissen und tot. Aber es hätte jedem von uns passieren können. Durch das, wofür wir lebten, was hundertprozentig unser Ding war und wodurch wir unseren Spaß hatten, war jemand gestorben. Wir hatten es zu weit getrieben, wir hatten einen Punkt überschritten, und wir konnten nicht mehr zurück. Mofa war tot. Und keiner war wirklich in der Lage, sich das klarzumachen. Keiner wollte dafür wirklich schuldig sein. Obwohl es eigentlich jeder von uns war.

Ich kannte Mofa gerade mal ein paar Monate. Wir hatten uns am Friedrichstraßen-Corner kennengelernt, wo sich im Winter, wenn es zu kalt war, um draußen rumzuhängen, die Writer der Szene fast jeden Tag trafen. Wir hingen da rum und bauten irgendwelchen Scheiß, machten Action und zogen zusammen los, um Züge zu sprühen oder auf Partys zu gehen. Als die Szene größer wurde, als ständig neue Leute dazukamen und immer mehr Action war, hatte es auf einmal geheißen, hey, laß uns mal zum Bahnhof Friedrichstraße gehen, da hängen die ganzen Writer rum, da ist was los. Und tatsächlich waren da etliche Sprüher, mit denen man quatschen konnte oder irgendeinen Scheiß bauen, Hauptsache, es brachte Spaß. Es war eine geile Zeit.

Ich taggte zu der Zeit als Sor VI,schrieb überall mit Edding oder Dose diesen Namen hin, machte meine Pieces an der S-Bahnstrecke oder auf Züge und kriegte am Corner auf einmal zu hören, daß es neuerdings im Norden, irgendwo im Märkischen Viertel oder im Wedding, einen Writer geben sollte, der auch »Sor« taggte. Keine Chance! So was gibt es nicht. Es kann nur einer einen Namen taggen, und ich war eher da, also mußte er damit aufhören.

Irgendwann kriegte ich raus, daß es Mofa war. Wir hatten uns vorher schon ein paarmal am Corner gesehen, aber man kam halt nicht gleich mit jedem ins Gespräch, hey, hallo, ich bin der und der. Das wäre uncool gewesen. Man lernte sich erst mal kennen, und später fand man dann den Namen heraus, oder man informierte sich, wer eigentlich wer ist. Wie es halt überall so üblich ist.

Mofa war mir vorher gar nicht richtig aufgefallen. Er war eher eine kleine Nummer, die keiner so richtig ernst nahm. Er war vielleicht 17 oder 18, lieb und irgendwie noch ein Junge, der sich mit allen gut verstand. Er machte mit jedem voll auf Harmonie, und man hatte immer ein bißchen das Gefühl, ihn beschützen zu müssen. Deshalb machte ich ihn auch nicht richtig an deswegen, sondern sagte nur, daß er aufhören soll, »Sor« zu taggen, weil das mein Name wäre und er wirklich jeden am Corner fragen könnte, daß ich den schon länger sprühe als er. Er sah das sofort ein und meinte: »Okay, ich mach das nur noch ein paar Wochen, dann höre ich damit auf.«

Normalerweise hätte ich das keinem durchgehen lassen. Ich hatte einen Namen zu verteidigen, und Mofa war im Grunde ein Toy, ein Anfänger, den man nicht ernst nehmen mußte. Wenn man da nicht durchgriff, schadete das dem eigenen Namen. Man hätte als Weichling dagestanden, der es nicht mal schaffte, so jemandem seine Grenzen zu zeigen. Aber irgendwie war Mofa ein Typ, dem man nicht böse sein konnte. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich habe mich immer ein bißchen für ihn verantwortlich gefühlt. Statt sauer auf ihn zu sein, schloß ich ihn richtig in mein Herz. Daß es dann ausgerechnet ihn erwischte, war purer Zufall. Es hätte jeden von uns erwischen können. Jeden.

Wir hatten uns wie immer am Friedrichstraßen-Corner getroffen und überlegt, was wir als nächstes machen. Ein paar fuhren los, um die U 1 zu bomben, die an der Endstation eine Weile rumstand, bevor sie wieder durch die ganze Stadt fuhr, und deshalb einfach geil zum Taggen war. Der Rest hing noch am Corner rum, als plötzlich einer meinte, daß in Kreuzberg irgendeine Demo wäre, ob wir da nicht hinwollten, um die ein bißchen aufzumischen. Okay. Worum es da ging, war uns egal. Wir waren einfach nur dabei, um ein bißchen Stunk und Action zu machen, so ein bißchen die Demo auszunutzen, um Spaß zu haben. Die Stimmung war geil, wir drehten voll auf und hatten einfach Bock auf Action. Die Stadt gehörte uns. Uns konnte keiner was. Von wegen Hitlers hundertster Geburtstag, das erfuhren wir erst nachher aus der Zeitung. Uns war das völlig egal.

Wir waren schon ein bißchen mit rumgelaufen, hatten Welle gemacht, rumgepöbelt, was getrunken, waren richtig in Fahrt und voll gut drauf, als wir zum Schlesischen Tor kamen und oben auf der Station von der Hochbahn die andere Meute wiedersahen, die vor uns vom Corner abgehauen war, um die U 1 zu bomben. Cool! Große Verbrüderung, Abklatschen, ein paar Sprüche – halt das übliche, das abgeht, wenn sich Sprüher treffen. Quatschen, was trinken, Spaß haben. Die anderen waren da oben, um ihre Tags zu machen und auf den nächsten Zug zu warten, den sie dann wieder vollbomben wollten.

Obwohl es schon ziemlich spät war und vor allem kalt, wirklich saukalt, gingen wir zur Demo zurück, um da noch ein bißchen Randale zu machen. Die anderen, so acht oder zehn Leute, blieben oben in der U-Bahn und machten ihr Ding. Einer von ihnen war Mofa.

Von dem, was dann passierte, hörte ich erst später. Irgendwann am Abend, ich war schon ziemlich besoffen und voll in Fahrt, kam plötzlich einer angerannt und erzählte, daß die anderen alle in die nächste Bahn gesprungen waren und voll die Action machten, Eddings zogen und Dosen und wirklich den ganzen Wagen von oben bis unten zubombten. So was brachten wir ständig. Das machte einfach tierischen Spaß. Ich kann mir richtig vorstellen, wie geil die draufgewesen sein müssen. Irgendwann rief dann einer: »Ey, kommt! Alle raus! Surfen! Taggen! Bomben!« Halt das volle Hardcore-Programm, das einfach dazugehört: Türen aufreißen, raushängen und den Wagen von außen zubomben. Der Zug fuhr an der Stelle nicht schnell, aber der Wind muß saukalt, richtig schneidend kalt gewesen sein.

Man kriegt nicht viel mit, wenn man da draußen hängt und es dunkel ist. Man sieht die Lichter unter der Hochbahn vorbeihuschen und sieht, wie die Bahn in den Schienen irre schwankt, sieht gerade mal den Wagen vor und hinter dem eigenen und nur in den Kurven mal die Zugenden, wenn die sich so langsam über die Strecke schlängeln. Man spürt den Wind und hört vor allem das laute Rattern der Bahn, den Fahrtwind und das Gejohle der anderen. Es ist ein geiles Gefühl, aber man braucht viel Kraft dazu, sich am Türgriff festzuhalten und aus dem Zug zu hängen, vor allem muß man höllisch aufpassen, nicht abzurutschen, wenn man dann auch noch von außen seine Tags machen will. Vielleicht hat Mofa einfach die Kraft verlassen, vielleicht ist er abgerutscht, vielleicht hat er einen Strommast gestreift. Wie es genau passiert ist, weiß keiner. Auf einmal war er einfach weg, und einer brüllte: »Mofa hat’s erwischt!«

Voll panisch sind alle wieder in den Zug und beim nächsten Bahnhof sofort raus, gleich zu einem BVG-Beamten hin, um Alarm zu schlagen, daß da ein Typ beim Surfen abgestürzt ist. Völliges Chaos, und die fragten den Bifi ganz aufgeregt, ob er Hilfe holen kann, einen Hubschrauber, irgendwas, bloß Hilfe, und schnell, ganz schnell. Aber der Typ reagierte überhaupt nicht, weil er dachte, er würde verarscht. Stand einfach da und machte nichts. Da rannten dann zwei oder drei allein zurück auf die Schienen, so wie sie das schon zigmal gemacht hatten, um an Strecken zu sprühen, nachts, wenn man kaum was sieht und Schwelle für Schwelle vorwärtsrennt, um nicht aufs Maul zu fallen. Die liefen und liefen, und ein ganzes Stück vom Bahnhof weg fanden sie Mofa dann. Er lag da, die Beine völlig verdreht, der Kopf zerschmettert.

Er war mit dem Kopf auf den Stromleiter gefallen, der bei der U-Bahn an den Seiten mit scharfem Kunststoff ummantelt und oben offen ist. Wäre es eine S-Bahn gewesen, hätte er vielleicht überlebt. Da sind die Stromleiter oben abgedeckt und an den Seiten offen. Mofa war mit dem Kopf genau auf diese scharfe Kunststoffummantelung gefallen. Die war in seinen Schädel eingedrungen wie ein Messer in Käse. Wahrscheinlich war er auf der Stelle tot.

Erst später, als unten die Demo im vollen Gange war, hörte ich davon. So richtig begreifen konnte es an dem Abend keiner – und eigentlich auch später nicht. Die ganze Szene war schockiert. Es sprach sich rum wie ein Lauffeuer, stand am nächsten Tag in der Zeitung, und jeder wußte Bescheid. Die Stimmung am Corner war völlig im Arsch. Keiner wußte so richtig, wie er damit umgehen sollte. Da war plötzlich einfach einer weg. Gestern war er noch da, hatte seine Späßchen gemacht, man hatte mit ihm gequatscht. Und jetzt war er tot. Jeder wußte, daß es ihn genauso gut hätte erwischen können. Mann, Scheiße, das Ding, das wir da machten, das war Spaß und Action. Dafür lebten wir. Für nichts anderes. Und plötzlich ging einer dabei drauf. Hardcore sein hieß anders sein, hieß Spaß haben, Action machen, Streß mit den Bullen haben, mit den Eltern, in der Schule oder bei der Lehre. Aber doch nicht, daß einer dabei draufgeht. Das hatten wir nicht gewollt.

Manche, die besonders cool waren, dachten, es überspielen zu können. Aber irgendwie sah man jedem an, da stimmt was nicht. Obwohl nie offen darüber gesprochen wurde, merkte man, daß sich jeder fragte, wie es weitergehen soll und ob er aufhören soll. Viele Leute überlegten, warum sie das eigentlich machen, warum sie sprühen, warum sie so viel riskieren. Ich glaube, jeder fragte sich das. Es hätte jeden von uns erwischen können, und es hätte jeder von uns sein können, der da oben steht und sagt: Alle raus, surfen, taggen, bomben! Deshalb hätte sich auch jeder Writer schuldig fühlen müssen. Jeder. Jeder hätte sagen müssen, ey, es ist Hardcore, es ist aufregend, was wir da machen! Es ist anders als irgendwas anderes, aber, ey, ein Typ ist dafür draufgegangen, eine Familie ist dadurch zerstört worden, wir haben den Bogen überspannt, das geht auf unsere Kappe! – Aber keiner sagte das. Im Gegenteil. Kurze Zeit später hörte man am Corner schon Sprüche, von wegen, das ist halt Risiko, so ist das Leben, das gehört dazu, keiner hat Mofa dazu gezwungen. Aber so funktionierte das nicht.

Goin’ On

Ein paar Tage später fand in einer kleinen Kapelle die Beerdigung statt. Wir waren so 50 Leute. Die ganzen Writer waren da, natürlich die Familie und sogar Mitglieder von den Black Panthers und den Fighters, zwei Gangs, die eigentlich Zoff miteinander hatten. Aber Mofa hatte immer voll dieses Harmonie-Ding drauf und war mit Mitgliedern aus beiden Gangs gut befreundet. Sie hatten sich vorgenommen, die Situation zu nutzen, um Frieden zu schließen. Aber gleich nach der Trauerfeier, als wir alle aus der Kapelle rausgingen und noch richtig fertig waren, flogen schon wieder die ersten Sprüche, wurde wieder ein bißchen rumgeschubst und in nullkommanichts, noch in Sichtweite der Kapelle, fingen ein paar von denen schon wieder an, sich zu prügeln.

Ich war noch nie auf einer Trauerfeier gewesen und wußte gar nicht richtig, was ich da sollte. Aber Mofa war ein Mitstreiter, da dachte ich, ich müßte hin. Es wurde viel geweint während dieser Zeremonie, vor allem von den Mädchen, die Mofa nahegestanden hatten, und von der Familie, obwohl ich gehört hatte, daß sie völlig kaputt und zerstritten war. Soweit ich weiß, lebten die Eltern getrennt. Der Vater war Alkoholiker, aber er hatte Mofa richtig geliebt. Das konnte man sehen. Er stand da, ein erwachsener Mann, der was mitgemacht hat im Leben, und war so fertig mit der Welt, daß er nicht mal richtig weinen konnte. Er tat mir leid. Er sah völlig fertig aus, wie ein Häufchen Elend. Irgendwie gebrochen. Sein Sohn war gestorben. Wie sollte man ihm erklären, daß wir daran nicht schuld waren? Das kann man nicht. Er wird uns immer als Schuldige sehen; ihr habt ihn dazu verleitet, wenn einer von euch vernünftig gewesen wäre, hätte er sagen können, hör auf mit dem Quatsch, vor allem mit dem Surfen, mit dem Sprühen, okay, das kann man nicht verhindern, aber das mit dem Surfen, das hättet ihr ihm ausreden müssen. Ein Vater kann so was nicht verstehen.

Ich fand das alles total bedrückend und hielt mich während der Trauerfeier ziemlich weit hinten neben einem Typen, den ich noch nie gesehen hatte. Ich achtete gar nicht weiter auf den, bis er plötzlich neben mir zusammenklappte. Mit ein paar anderen zusammen half ich ihm dann auf und brachte ihn raus. Als er draußen langsam wieder zu sich kam, kriegte ich mit, daß der Typ Mofas Halbruder war. Das tat mir so weh, Scheiße, so verdammt weh. Der Typ hatte Mofa richtig geliebt. Von den Familien der einzelnen Leute kriegte man ja sonst nicht viel mit, ich wußte nur, daß Mofas Familie zerstritten war, aber da wurde mir bewußt, wie sehr sie Mofa geliebt hatten und wie sehr er denen fehlen wird.

Ein paar Tage vor der Beerdigung hatte schon ein Trauerzug stattgefunden. Organisiert wurde er von einem Mädchen, das Mofa sehr nahestand und auch zur Graffiti-Szene gehörte. Sie hatte da ihre Freunde, mit denen sie aufgewachsen war und ständig rumhing. Wir trafen uns am Tauentzien vor WOM und zogen los, vielleicht so 20, 25 Leute, und marschierten los. Keiner wußte, wo es hingehen oder was das bringen sollte. Ein paar trauerten wirklich, es gab aber auch Leute, die der Anlaß eigentlich gar nicht interessierte, die Witze machten und denen man ansah, daß sie nur mitliefen, weil es ihnen darum ging, unter ihren Leuten zu sein. Ich selber wußte auch nicht so recht, was ich da sollte. Ich wußte nur, ich muß da sein. Für Mofa. Ich redete mit niemandem groß, lief einfach mit und dachte die ganze Zeit über Mofa nach, über all die Aktionen, die wir zusammen durchgezogen hatten, die Züge, die Tunnel, die Abhau-Geschichten, über das, was da passiert war, wie es so weit kommen konnte, daß einer dabei draufging, und ob es das wert ist.

Keine Ahnung wie, irgendwie landeten wir jedenfalls am Bahnhof Zoo, und ohne genau zu wissen warum, eigentlich nur, weil wir nicht wußten, was wir sonst machen sollten, stiegen wir in eine S-Bahn. Bis dahin waren wir alle sehr still gewesen. Es wurde kaum was gesagt, und wenn, dann leise. Aber da im Zug schlug die Stimmung plötzlich um. Ich merkte das richtig. Aus der Trauer wurde Wut. Wahrscheinlich beim Anblick dieser zeitungslesenden Leute, die sich eigentlich für nichts interessierten, uns aber so merkwürdig anguckten, weil wir da als Gruppe reinschneiten, die meisten mit runtergezogenen Gesichtern, in Writer-Klamotten, dreckig, voller Farbe. Vielleicht war das der Anlaß, daß wir dann so aggressiv wurden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fing plötzlich einer an zu schreien: »Mofa, Mofa!« Und alle anderen schrien mit, so als ob jemand gefragt hätte, was wollt ihr hier, und wir darauf antworten würden. Ich kann mir zumindest nicht anders erklären, warum es so anfing. Jedenfalls ging Snor in dem Moment nach hinten, fummelte kurz an so einem Kasten rum, guckte noch mal quer durch den Wagen und schaltete dann das Licht aus. Vorher hatten schon ein paar von unseren Leute, einfach nur, um ein bißchen zu provozieren und ohne auf die anderen Zuggäste zu achten, im ganzen Waggon angefangen, ihre Tags zu machen. Uns war es scheißegal, daß uns tausend Leute dabei zuguckten. Uns war an dem Tag sowieso alles scheißegal. Ich bin mir sicher, wenn es da zu einer Verhaftung gekommen wäre, hätten wir in der Vernehmung alle nur gesagt: Das war für Mofa. Vielleicht wollten wir das sogar provozieren, als wir einfach anfingen, alles vollzutaggen und immer wieder wie die Wilden »Mofa lebt!« zu skandieren, »Mo-fa lebt! Mo-fa lebt! Mo-fa lebt!«, ich weiß es nicht. Es steigerte sich immer weiter. Als das Licht aus war und die erste Scheibe klirrte, war klar, jetzt geht’s ab, jetzt kommt alles raus, jetzt bleibt nichts mehr, wie es war. Die erste Bank ging kaputt, und alles brüllte: »Mo-fa lebt!« Als ob jeder die Gedanken, die er sich gemacht hatte, seitdem das passiert war, einfach rausbrüllte: »Mo-fa lebt!« Wir taggten den ganzen Wagen voll, schmissen alle Scheiben ein, zertraten die Bänke, rissen die Haltestangen raus, und immer wieder: »Mo-fa lebt!« Es peilte keiner mehr genau, was er tat. Es ging nur um die Action. »Mo-fa lebt! Mo-fa lebt!« Immer wieder. Bis nichts mehr stand. Alles ging zu Bruch.

An der nächsten Station sprangen wir einfach raus und rannten weg, der eine da lang, der andere dort lang, so daß wir uns für die Nacht aus den Augen verloren und jeder zusehen mußte, was er allein mit sich anfing. Ich rannte zur U-Bahn und fuhr nach Haus. Ich war allein und wußte wieder mal nicht, was eigentlich passiert war. Die Aktion in dem Wagen hatte Spaß gemacht, okay, aber was hatte das für einen Sinn? Es war so typisch für die Szene, daß wieder mal keiner richtig wußte, was er eigentlich tat. Planlos irgendwie, einfach mitmachen, Hauptsache Action. In den Wochen danach gingen wir allmählich wieder zur Tagesordnung über. Irgend jemand hatte an den Eingang vom Bahnhof Friedrichstraße ein großes Tag für Mofa gesprüht: Mofa – R.I.P. ’90. Anfangs schockte mich das jedes Mal, wenn ich da vorbeikam, um zum Corner zu gehen. Ich erwartete immer, daß Mofa gleich um die Ecke kommt, gut gelaunt, mit einer Tüte Dosen unterm Arm: »Hey, Alter, wo soll’s denn heute hingehen?!« Aber er kam nicht mehr. Ich dachte zwar noch ständig daran, was passiert war, aber ich zwang mich dazu weiterzumachen.

Ein Jahr danach, und auch zwei Jahre, drei Jahre danach gab es immer noch Leute aus seinem näheren Umfeld, die an seinem Todestag Bilder für Mofa sprühten. Wie es anderen Leuten damit ging, weiß ich nicht. Mir tat es weh. Wir dachten nicht mehr an den Tag und hatten ihn einfach vergessen. So ging es den meisten Writern.

Mofas Tod war ein Punkt, an dem sich viele überlegten, ob sie weitermachen oder nicht. Jedem war klar, wenn ich weitermache, bin ich Hardcore, dann lasse ich das normale Leben hinter mir und gehöre zum harten Kern. Jeder kannte die Gefahren, das gehörte dazu, damit mußte man rechnen. Solche Opfer würde man in Zukunft nur noch kaltblütig hinnehmen.

Das war die Schwelle, die überschritten wurde. Daß uns keiner verstehen würde, war klar. Wenn jemand von außen zu uns gekommen wäre und gefragt hätte, warum macht ihr das eigentlich alles, nachts in Zugdepots einbrechen, Farbgeschäfte ausrauben, die ganze Stadt vollschmieren, S-Bahn-Surfen und all dies Zeug, das ist doch Schwachsinn, ihr könnt doch dabei draufgehen? Was hätten wir dem sagen sollen? Ich habe mich dafür entschieden und für nichts anderes? Das würde er niemals verstehen. Es versteht uns doch sowieso keiner. Also, was soll’s?!

Die meisten Leute können sich nicht reinversetzen, was uns die Buchstaben bedeuten, was uns die Crews, die Freundschaften, die Szene bedeutet und überall unsere Bilder hinzumachen. Wenn man das aber von vornherein mitgemacht hat, wenn man selber angefangen hat zu taggen und diese »Schmierereien« durchzuziehen, sich da langsam reinsteigert, anfängt, diese Buchstaben zu lieben, diese Sprayernamen, wenn man das einfach nur als ein anderes Ich sieht, als das Traum-Ich, das Wunsch-Ich, das einem Fame gibt, Bedeutung verleiht, Respekt hervorruft, dann fängt man auch an, dieses Eigenleben in den Buchstaben zu sehen und daraus was zu machen.

Wenn man dann durch die Straßen geht, mit der S-Bahn fährt oder in die U-Bahn steigt, dann sieht man auf einmal, hey, da war jemand. Da war einer, der hat alles in seinen Style reingelegt. Der hat was riskiert, um zu zeigen, daß er da war. Der hat seine ganze Power, seine ganze Phantasie in den Style gelegt und hat ihm Leben eingehaucht. Der bewegt sich, hat Kraft und Macht, Schönheit, Eleganz, Ausdruck. Wenn du das sehen kannst, wenn du weißt, worum es geht, wenn du eine Ahnung hast, was dahintersteckt, dann gehst du durch die Straßen und siehst das mit ganz anderen Augen, dann erkennst du plötzlich etwas wieder und denkst dir, den kenne ich. Dabei hast du ihn noch nie gesehen. Nur seinen Style. Du siehst das, erkennst das, erkennst die Power, die da drinsteckt, und plötzlich bist du selber mittendrin. Man muß das nur sehen wollen.

Schon wenn man zwei verschiedene Tags sieht, weiß man, da stecken mehr Leute dahinter. Da ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Man kennt sie nicht, weiß nur, sie ist da, und man würde sie gerne kennenlernen, würde gerne mitmachen, dabeisein, dazugehören. Man liebt das einfach, dieses Geheimnisvolle, und wenn man dann die Person auch noch kennenlernt, wenn man weiß, wer was gemacht hat, und man sieht, der war da und da, Mensch, hat der Junge denn keine Angst, vielleicht ja, aber er macht es einfach, zieht es durch. Einfach so. Frech. Wenn man das sieht, ist man drin.

Der Beamte, der mit seinem Köfferchen auf dem S-Bahnhof steht, wird das nie verstehen und verachtet uns. Aber das war unsere Entscheidung. Wir wollten so leben und nahmen Opfer in Kauf. Das schweißte uns zusammen. Wenn wir aufgehört hätten, nur weil einer dabei draufgegangen war, dann wäre das alles Lüge und Mofas Tod umsonst gewesen. Also zogen wir es durch.

Es war kein Spaß mehr. Zumindest nicht für mich. Ich wollte nur noch sprühen, Action machen, Hardcore leben. Das wurde mein einziger Lebensinhalt. So ging es vielen, und wir zogen es durch.

Mofa war irgendwann einfach vergessen.

Kapitel 2

Bumm Tschak

Ich hatte früher ein Spiel, mit dem ich mir abends oft stundenlang die Zeit vertrieb: Ich saß in meinem Zimmer auf dem Boden, den Rücken gegen die Tür gelehnt und die Füße gegen den Schrank gestemmt, weil das die einzige Methode war, die Zimmertür zuzukriegen, und warf einen Tennisball gegen die Wand. Wenn er auf den Boden aufsprang, fing ich ihn und warf ihn wieder gegen die Wand. Bumm … Tschak. Immer wieder. Stundenlang. Bumm … Tschak. So konnte ich stundenlang sitzen und nachdenken. Mir war das Leben einfach zu langweilig. Alles ödete mich an. Ich war 13 und wußte nichts mit mir anzufangen, gar nichts. Irgendwas mußte passieren. Möglichst bald. Bumm … Tschak. Die Bude, in der ich saß, war ein ehemaliges Dienstmädchenzimmer. Acht von 54 Quadratmetern in einer Parterrewohnung, Charlottenburger Hinterhof, »Hauswartswohnung«. Auch tagsüber wurde es nie richtig hell. Zweieinhalb Zimmer. Ziemlich feucht und muffig. Wir wohnten da zu viert. Meine Eltern, meine Schwester und ich. Das Ganze war nicht mehr als ein kleiner, unbeleuchteter Flur, in dem ich abends erst mal die Lage checkte, wenn ich wieder zu spät vom Fußballspielen nach Hause kam, eine winzige Küche, in der meine Eltern und meine Schwester dann schon beim Abendessen saßen und die ich so schnell wie möglich passieren mußte, um nicht allzuviele Schläge von meinem Vater zu kassieren. Und dann mein Dienstmädchenzimmer, in dem ich die Tür zuhielt, um meine Ruhe zu haben und mit dem Tennisball zu spielen. Bumm … Tschak. Meistens stand mein Vater noch eine Weile vor der Tür, wenn er meinte, daß ich mal wieder was falsch gemacht hätte und er mich geschlagen hatte, und fluchte. Ich hielt die Tür zu und warf den Tennisball. Bumm … Tschak. So wie ich das mal in einem Knastfilm mit Steve McQueen gesehen hatte, der sich in seine Zelle setzte, nachdachte und dabei einen Baseball gegen die Wand warf. Immer wieder. Bumm … Tschak. Ohne dieses Bumm-Tschak wäre ich durchgedreht. Es war einfach unerträglich. Ich weinte viel, zu viel. Ein paarmal war ich kurz davor, Schluß zu machen. Aber dazu war ich viel zu katholisch. Ich wußte, daß es eine Sünde wäre. Außerdem wäre das uncool gewesen. Überhaupt war mein Weinen völlig uncool. Ich mußte unbedingt damit aufhören. Bumm … Tschak. Ich wollte eigentlich gar nicht viel. Ich wollte nur so sein wie die anderen, die ich kannte. Viele von denen kamen mit noch schlechteren Noten nach Hause als ich und kriegten trotzdem alles in den Arsch geschoben. Die kriegten die geilsten WitBoy-Jeans in allen möglichen Farben und ich die billigste Hose, die man finden konnte. Die hatten einen C 64 zu Hause stehen und ich noch nicht mal einen Mini-Fernseher, den ich richtig geil gefunden hätte, um mich abends mit Kakao rechts, einer Chips-Tüte links auf meine Schlafcouch zu hauen und zu glotzen. Deren Eltern verteilten keine Schläge, weil ihre Kids zu spät vom Fußballspielen nach Hause kamen, sondern gingen hin, guckten zu und freuten sich, wenn die gut spielten. Meine Kumpel schoben einen lauen Lenz, und ich mußte vier Treppenaufgänge putzen und im Winter Schnee schieben, weil meine Eltern die Hauswartsstelle übernommen hatten, um überhaupt über die Runden zu kommen. Die anderen spielten Fußball, und ich schleppte die tonnenschweren Einkaufstaschen vom Supermarkt nach Hause oder spülte Geschirr. Die anderen schliefen aus oder unternahmen was mit ihren Eltern, und ich mußte jeden Sonntag artig mit meiner Familie in die kroatische Gemeinde tigern und so tun, als ob alles in Ordnung wäre, obwohl es mir tierisch stank. Die anderen machten sich ein feines Leben, und ich kriegte Schläge. Ich wollte nicht mehr. Bumm … Tschak. Ein ausklappbares Möchtegern-Sofa, ein winziger Schreibtisch und der uralte Schrank, das war mein Zimmer, das ehemalige »Dienstmädchenzimmer«. Ich fragte mich oft, wieviele Dienstmädchen da wohl schon gelebt hatten, wo sie herkamen, was sie schon erlebt hatten, warum sie gerade hier gestrandet waren, wie sie wohl aussahen, was sie für Sehnsüchte hatten. Wen sie liebten, wer sie liebte und was sie in diesem Zimmer noch taten, außer auf den Ruf ihres Hausherrn zu warten und zu schlafen. Ich kannte sie natürlich nicht, aber ich stellte mir oft vor, daß wir was Gemeinsames haben. Ich dachte mir, daß wir uns bestimmt verstehen und zusammen abhauen würden. Egal, wohin. Hauptsache weg. Bumm … Tschak. Hinter meiner Zimmertür lag die Küche, in der ich meine Eltern ständig streiten hörte, ständig. Oft ging es dabei um mich. Es war nicht schwer, ihre Erwartungen zu enttäuschen. Sie sind ’74 als Gastarbeiter aus Kroatien nach Deutschland gekommen. Meine Schwester war ein Kleinkind, ich ein Säugling. Mein Vater war schon früher da und holte uns nach. Seitdem haben meine Eltern nur gerackert. Ihr ganzes Leben besteht nur aus Arbeit. Sie gönnen sich nichts. Nicht die geringste Freude, keinen Spaß, kein Vergnügen, nichts. Sie können kaum Deutsch, kennen hier wenig Leute und kommen immer nur gerade so über die Runden. Das machen sie alles nur für meine Schwester und mich, sagen sie und erwarten Dankbarkeit. Das ist nicht mein Ding. Und das war es noch nie. Ich wollte da raus, ich wollte was erleben, wollte Action, ich wollte, daß irgendwas passiert.

Obwohl ich überhaupt nicht die passenden Noten mitbrachte, setzten meine Eltern alle Hebel in Bewegung, um mich auf der Sophie-Charlotte, einem recht angesehenen Gymnasium in Charlottenburg, unterzubringen. Der Junge sollte es mal besser haben. Aus mir sollte was werden, der Stolz der Familie.

Als erstes lernte ich auf der Schule allerdings Antonius kennen, einen Griechen aus meiner Nachbarschaft, dem es so ähnlich ging wie mir, nur daß er nicht so einen Respekt vor allem und jedem hatte wie ich. Ich war still, zurückhaltend, eher schüchtern. Trotzdem sahen wir ganz schnell, er mag Action, ich mag Action, irgendwie passen wir zusammen, und fingen an, in unserer Schule zusammen Stunk zu machen, einfach irgendwelchen Scheiß zu bauen. Außer uns gab es da nicht so viele Ausländer. Deshalb galten wir automatisch als etwas anderes. Es war nicht wirklich Ausländerfeindlichkeit, aber man wurde nicht richtig ernst genommen, gehörte einfach nicht dazu. Antonius hatte das gleiche Gefühl, die familiäre Situation war ähnlich, wir hatten beide Bock auf Action – irgendwie stimmten wir in vielem überein. Egal, was wir machten, es ging immer nur darum, unseren Spaß zu haben. Antonius war total respektlos, auch den Lehrern gegenüber. Für mich war das völlig ungewohnt. Natürlich quatschte ich auch im Unterricht und baute Scheiße, aber das war keine wirkliche Respektlosigkeit. Ich widersprach den Lehrern nie oder pöbelte rum, so was brachte ich nicht. Antonius war da anders. Der war so drauf, und das machte mir Spaß.

Antonius und ich wohnten nicht weit voneinander entfernt und hatten einen Schulweg von 15 bis 20 Minuten, direkt durch die Fußgängerzone Wilmersdorfer Straße. Als ich irgendwann auf dem Weg zur Schule zufällig mitbekam, daß er zockte, war ich voll begeistert und dachte, hey, das will ich auch machen. Ich war völlig überrascht, fand das total kraß, war aber richtig fasziniert davon. Der klaute einfach was. Nahm sich einfach was und war weg. Ich war völlig vor den Kopf gestoßen, daß es so was gab, fand das aber irgendwie geil und machte mit.

Anfangs war das nur ein Spaß, wenn wir in den Schulpausen im Supermarkt an der Ecke was zu essen klauten und unseren Mitschülern was mitbrachten. Mit der Zeit wurde das dann immer mehr, so daß wir später auch auf Bestellung und gegen Geld klauten. Wir räumten in der Einkaufszone richtig ab und klauten voll die fetten Sachen. Vor allem edle Schreibgeräte, Kulis und geile Füller. Um an die Dinger ranzukommen, schwänzten wir oft die letzten zwei, drei Stunden, suchten uns aus dem Telefonbuch die Adressen von ein paar Schreibwarenläden raus, dachten uns verwegen Vorgehensweisen aus und schwangen uns dann auf die Fahrräder, um auf Beutezug zu gehen. Unsere Mitschüler kriegten das natürlich mit. Einige, vor allem die Älteren, hatten deswegen nur Verachtung für uns übrig, aber andere zollten uns voll den Respekt dafür und quatschten uns an, wo wir denn schon wieder diesen oder jenen Füller herhätten. »Willst du auch so einen? Kann ich dir besorgen. Für den halben Preis.« Wir spezialisierten uns dann darauf, diese Dinger zu zocken und an unsere Mitschüler zu verscherbeln. In den Freistunden gewannen, naja, erschummelten wir das Zeug beim Pokern wieder zurück.

Eines Tages war Schluß damit. Ich werde es nie vergessen, wie sich zum ersten Mal in meinem Leben die Hand eines Kaufhausdetektivs auf meine Schulter legte und zupackte wie ein Schraubstock, wie tausend Blicke auf uns gerichtet waren und wir quer durch den Laden in ein kleines Büro gingen, wie der Typ dann ein paar Telefongespräche führte und irgendwann die Bullen dastanden. Da war nichts mehr zu wollen. Ich mußte mit zur Wache, und weil ich ein paar Tage vorher erst 14 geworden, also noch minderjährig war, von meinen Eltern abgeholt werden. Damit war’s raus.

Als wir so in der Wanne saßen und zum Revier gefahren wurden, dachte ich noch, ich würde vielleicht glimpflich aus der Sache rauskommen. Die vernehmen uns und lassen uns dann laufen. Dann hätte ich wieder zu Hause sein können, bevor mein Vater von der Arbeit kam und was bemerkte. In der Wanne war ich noch so überzeugt davon, daß ich Antonius sogar anmachte, er solle endlich aufhören zu heulen wie eine Memme und einfach niemandem davon erzählen, dann wäre alles halb so wild. Als ich mich dann auf der Wache in dieser verdammt kleinen Zelle wiederfand, war es vorbei mit meiner Coolness.

Bis dahin hatte ich mich richtig cool gefühlt, so Bonnie-und-Clyde-mäßig, hey, wir sind die Jungs, die einfach ihr eigenes Ding durchziehen. Aber in so einer leeren, kalten Zelle, Mann, die kannte ich bis dahin nur aus dem Fernsehen. Und jetzt saß ich auf einmal in so einem Ding. Ich kriegte total Schiß, weil ich nicht wußte, was jetzt passierte, lief die ganze Zeit in dieser Zelle auf und ab, auf und ab, auf und ab, und versuchte mich abzulenken, indem ich meinen Namen in die Holzbank ritzte. Scheiße, Scheiße, Scheiße, was sollte ich bloß machen? Ich hätte echt alles in Kauf genommen, wenn nur meine Eltern nichts davon erfuhren. Aber den Zahn zog mir der verhörende Bulle. Da geht kein Weg dran vorbei, meinte er. Ich fing voll an zu heulen und drehte fast durch. Aber da war nichts zu wollen. Ich kam wieder in die Zelle und mußte drinbleiben, bis meine Eltern kamen.

Es kann nicht lange gedauert haben, aber es waren Ewigkeiten, bis die Zellentür wieder aufgeschlossen wurde und mich ein Bulle in den Wachraum führte, wo meine Eltern auf mich warteten. Ich zwang mich dazu, meiner Mutter eine Hundertstelsekunde lang in die Augen zu gucken. Sie hatte tierisch geweint und war – das hörte ich dann später von meiner Schwester – am Telefon zusammengeklappt, als sie die Nachricht kriegte. Meinem Vater in die Augen zu schauen, traute ich mich nicht. Ich wußte, daß da nur die blanke Wut drinstehen würde, Ablehnung und tiefe Verachtung. So blieb es immer seit diesem verfluchten Tag. Ich habe bis heute Schwierigkeiten, meinen Eltern lange in die Augen zu schauen.

Ein älterer und eigentlich ganz cooler Bulle brachte uns noch bis zur Tür und redete meinen Eltern gut zu, das Ganze nicht so ernst zu nehmen, das käme bei jedem mal vor, Lausbubenstreich und so. Mein Vater nickte nur grimmig, wartete, bis die Tür zufiel und kein Bulle uns mehr sehen konnte, und verpaßte mir dann eine Ohrfeige, die mich fast von den Füßen geholt hätte. Überrascht war ich nicht. Auch nicht sonderlich beeindruckt. Ich hatte mit nichts anderem gerechnet. Mir war schon in der Zelle klargeworden, daß es genau so ablaufen würde. Trotzdem war der Weg nach Hause kraß. Das wütende Grummeln von meinem Vater und das ununterbrochene »Warum? Warum? Warum?« von meiner Mutter. Sie weinte die ganze Zeit, hörte gar nicht wieder auf und fragte ständig »Warum? Warum? Warum?« Sie konnte es einfach nicht fassen, daß ihr Sohn ein Dieb ist, ein Verbrecher, eine Familienschande.

Zu Hause verpaßte mir mein Vater gleich ein Ding, das mich auf die Bretter schickte. Er sagte nicht viel, sondern nahm einfach nur den Gürtel und verprügelte mich. Das Wort »Dieb« aus seinem Mund verletzte mich und brach meinen Stolz. Ich wollte kein Dieb sein. Ich wollte es wirklich nicht. Ich wollte ein bißchen Abenteuer haben oder so, ich weiß es nicht, aber ich wollte kein Dieb sein und versuchte danach wirklich, mich zu bessern. Ich gab mir ehrliche Mühe, zu Hause, in der Schule, überall. Aber das interessierte keinen mehr. Die Lehrer nahmen meine Bemühungen gar nicht ernst, meine Mutter verstand mich nicht, meine Schwester hatte selbst zuviel Streß mit der Schule, und mein Vater hatte gar kein Verlangen mehr, mit mir zu reden oder sogar mal zu lachen. Mann, wenn der doch nur einmal mit mir gelacht hätte! Ich war unten durch. Ich war die absolute Schande. Ich war ein Taugenichts, war zu nichts zu gebrauchen, machte nur Ärger, war ein Verbrecher, saß in meinem Dienstmädchenzimmer, warf den Ball, Bumm … Tschak, und wünschte mir den Arsch von den Leuten, die ich so beneidete, in dieses verfluchte kleine Loch von Hausmeisterwohnung, wo der Vater seine Enttäuschung mit dem Kunstledergürtel raushaut und die Kakerlaken unter dem uralten Kühlschrank der Mutter den letzten Nerv rauben. Bumm … Tschak. Ihr könnt mich alle mal. Kreuzweise könnt ihr mich. Wirklich kreuzweise. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Bumm … Tschak. Jetzt erst recht. Versteht ihr?! Jetzt erst recht! Bumm!

Ich wußte damals schon, daß mein Vater mich nicht aus Spaß schlug. Es war, weil er so verdammt stolz darauf war, einen Sohn zu haben, richtig glücklich war er darüber. Und dann war dieser Sohn ein Dieb. Ich weiß, wie selten er stolz und glücklich ist. Er tat alles, von dem er glaubte, daß es mir helfen würde, es mal besser zu haben als er, stundenlange Predigten, Verbote, Schläge, alles mögliche. Er hatte es so verflucht schwer gehabt, und bei mir sollte alles viel besser laufen. Und dann so was. Es muß der Horror für ihn gewesen sein. Ich glaube, daß ich ihn mittlerweile verstehe. Daß er mich jemals verstehen wird, habe ich mir abgeschminkt.

Es war für mich das absolute Trauma. Und der endgültige Bruch mit der Familie. Ich wollte nichts mehr mit ihnen zu tun haben, wollte alle Fesseln sprengen und meinen eigenen Weg suchen. Ein paar Wochen später blieb mir auch gar nichts anderes mehr übrig. Kurz vor den Zeugnissen verpfiff eine miese Ratte von Mitschüler eine Aktion, die schon Monate zurücklag. Antonius und ich hatten während einer Pause mit Eddings ein Schulklo vollgeschmiert. Woanders wäre darüber kein Wort verloren worden, aber auf diesem feinen Gymnasium war das ein Riesenskandal. Die ganze Klasse wußte, daß wir die Stifte immer dabei hatten und nur wir es gewesen sein konnten. Aber bis kurz vor den Zeugnissen hatte keiner was gesagt. Erst dann verpfiff uns jemand bei der Schulleitung. Der kam das natürlich voll gelegen. Die hatten nur auf so eine Gelegenheit gewartet, um uns endlich loszuwerden. Sie forderten keinen Pfennig Schadensersatz, nur den sofortigen Schulwechsel. Mir blieb gar nichts anderes übrig, als meine Mutter einzuweihen. Die weinte fürchterlich, als sie das hörte, und rannte in den nächsten Tagen jeden Morgen schwitzend und weinend durch die Schule und versuchte, die Lehrer davon zu überzeugen, was ich doch für ein lieber Junge bin und wie gerne ich Abitur machen will. Es tat mir weh, sie so betteln zu sehen, weil ich Mist gebaut hatte, richtig weh. Das hatte sie einfach nicht verdient.

Antonius nahm das ganz cool und erzählte, er würde sowieso die Schule verlassen. Ich fragte ihn, ob ich nicht einfach alles auf ihn schieben könnte, damit ich heile aus der Sache rauskäme. Fair wie er war, nahm er tatsächlich alles auf sich. Die Schulleitung konnte das zwar nicht glauben, weil mich aber niemand beim Schmieren gesehen hatte, war mir nichts nachzuweisen. Auch wenn ich das Schuljahr noch mal wiederholen mußte, war die Welt wieder in Ordnung. Meinem Vater tischte ich ein gefälschtes Zeugnis auf. Da konnte er dann auch nichts sagen. Nur den Lehrern an der Schule paßte es natürlich überhaupt nicht in den Kram, daß ich jetzt noch länger da rumhing. Die hätten mich am liebsten achtkantig rausgeworfen. Zumal ich auch in meinem zweiten Jahr in der siebten Klasse nicht besser wurde. Schule interessierte mich einfach nicht. Eigentlich interessierte ich mich für nichts so richtig. Mir war alles zu langweilig.

Wenn Antonius so was wie ein Freund gewesen war, dann war ich nach seinem Abgang wieder allein und auf die Gleichaltrigen aus der Nachbarschaft angewiesen, mit denen ich zusammen rumhing und Fußball spielte, vor allem Fußball, stundenlang, tagelang, immer nur Fußball. Ich konnte gar nicht genug davon kriegen. Aber irgendwann wurde mir selbst das zu langweilig. Mir brachte das alles nichts mehr. Es ödete mich an, wie mich überhaupt alles anödete. Den anderen ging es ähnlich. Wir hatten auf nichts mehr richtig Bock und hingen nur noch rum. Aber irgendwie merkte ich, daß da auf der Straße was passiert. Vielleicht sieht es jede Generation so, ich weiß es nicht. Für mich war es jedenfalls ganz deutlich zu spüren: Irgendwas passierte da auf der Straße, nach irgendwas verlangten die Jugendlichen, irgendwas lag in der Luft. Keiner hatte mehr so richtig Lust auf Fußball. Mit Mädchen lief nichts, weil sie nichts von mir wollten. Man wollte irgendwas anderes, irgendwas. Man spürte regelrecht den Groove auf den Straßen, man spürte, daß was kommen würde. Wir hingen rum, langweilten uns und warteten, daß es endlich passiert.

Beginnin’ of the groove

Und es passierte auch was. Eigentlich ganz harmlos, aber damit fing es an. Ein Typ aus der Nachbarschaft, Ajus hieß der, machte Tags, schrieb einfach überall mit einem dicken Edding seinen Namen hin. Das fanden wir unglaublich. Was wir nicht taten, er tat es! Er lief einfach auf, machte seine Show, setzte ein paar Tags und verschwand. Anfangs nahmen wir das gar nicht so ernst, okay, er machte uns gegenüber eine geile Show, aber richtig Respekt zollten wir ihm erst, als wir seine Tags auch in der S-Bahn sahen und am Ku’damm, am Breitscheidtplatz und überall in unserem Kiez. Das machte Eindruck auf uns. Das fanden wir geil!

Innerhalb einer bestimmten Szene war es modern geworden, ein paar Tags zu machen. Und Ajus machte welche. Nicht viele, aber wir sahen sie und redeten drüber. Irgendwie fanden wir das geil: Du gehst einkaufen und siehst einen Tag, du fährst mit der U-Bahn und siehst ’nen Tag, du gehst durch die Straße und siehst einen Tag – und nur du weißt, wer es war. Das faszinierte mich. Die Leute regten sich darüber auf, und ich konnte ganz locker sagen, ich weiß, wer es ist, ich sag es aber nicht, weil ich es einfach lustig finde, wie ihr euch darüber aufregt. Das Wissen faszinierte mich. Es ist ein geiles Gefühl, etwas zu wissen, das keiner kapiert und worüber sich alle aufregen. Es ist ein geiles Gefühl, etwas zu kennen, was alle für illegal halten. Und dann die Vorstellung, selbst einen Edding zu zücken, sich umzuschauen, ob man beobachtet wird, und blitzschnell einen Tag zu setzen. Man kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Man kann es nicht erklären. Es war einfach wunderbar, wie ein Abenteuerspiel: Die Eltern wissen nichts davon, die Lehrer nicht, die Leute auf der Straße nicht, keiner. Das ist einfach faszinierend. Jeder kennt dieses Gefühl, und keiner kann es erklären. Man geht irgendwo auf ein Klo und sieht, daß da schon mal jemand aus Australien war und nun alle Welt grüßt. Man kommt an den entlegensten Ort der Welt und sieht, daß sich da jemand verewigt hat. Man kennt es, daß seit Menschengedenken Herzchen in Baumrinden geritzt werden. Keiner weiß warum, aber jeder tut’s. Das ist einfach menschlich.

Ajus machte das auch, nur war seine Art moderner. Es stand mehr dahinter, und mir wurde klar, daß ich das auch machen wollte. Je mehr ich davon mitbekam, um so faszinierender fand ich das. Ich kriegte mit, daß es da eine richtige Kultur gab, die ich anfangs gar nicht registriert hatte. Genau so was wollte ich. Ich wollte mich in eine Szene hineinleben, eine Kultur leben, von der andere Leute nichts wissen, Leute, die ich sowieso nur als Spießer ansah, als langweilig und schon tot. Die Zeit war reif für was Neues. Oder ich war reif für eine neue Zeit, egal, jedenfalls tauchte plötzlich das Graffiti auf und dazu der HipHop. Frank, ein Deutsch-Amerikaner aus meiner Nachbarklasse, brachte uns auf den Trip. Er sammelte die Platten, kannte sich voll gut aus und übersetzte uns die Texte. Run DMC hatten gerade ihren ersten Hit, der uns voll begeisterte. True Life Crew kam mit sehr versauten Texten. Die Beastie Boys machten Welle. Es war Party. Das war genau das, worauf wir gewartet hatten. Endlich ging die Post ab.

Zusammen mit Cut’em T., einem Türken aus meiner Nachbarklasse, fuhr ich voll auf diesen HipHop-Flavour ab. Er nannte sich damals noch Fresh T. und stürzte sich voll auf die Musik, konnte stundenlang in Plattenläden stehen, sich die neuesten Scheiben anhören und mir dann davon erzählen. Cut’em T. wurde mein bester Freund, ein echter Partner. Ich hing ständig mit ihm zusammen rum und konnte über alles mögliche mit ihm quatschen. Wir waren ein Herz und eine Seele, völlig unzertrennlich, wirklich die allerdicksten Kumpel. Mit ihm zusammen fing ich an, ernsthaft über Graffiti nachzudenken. Man wußte einfach aus den Medien oder weil man es irgendwo aufgeschnappt hatte, daß HipHop und Graffiti zusammengehören. Wir wollten alles darüber wissen, zogen uns auf Video erst mal die Kultfilme »Wild Style« und »Beat Street« rein und fuhren voll darauf ab. Wir kriegten mit, wie geil das ist, waren aber irgendwie noch zu jung und außerdem viel zu weit weg davon, um voll darauf einzusteigen.

Wir hatten nichts davon mitbekommen, daß es anderswo in Berlin 83/84 nach den beiden Filmen längst angefangen hatte. Es wurde gebreakt und gesprüht, aber da war ich gerade mal zehn oder elf. Irgendwie flaute die erste Welle dann schnell wieder ab, und als Cut’em T. und ich ’88 anfingen, uns dafür zu interessieren, war in Berlin gar nicht viel am Start. Deshalb fing ich irgendwann auf eigene Faust an, meine ersten Tags zu machen. Erst versteckt, in der Schule, auf dem Spielplatz, in den Höfen, und dann immer offener, auf der Straße, an Stromkästen, in der U-Bahn. Jedesmal dieser Kick, ein geiles Gefühl!

Ich war Fetzo. Der Name gefiel mir. Fetzo klang nach Randale. Und genau das wollte ich. Ich hatte ihn aus einem Garfield-Comic, aus einer Sequenz, in der Garfield vor einer Straßenkater-Bande abhauen mußte und sich auf einmal mit dem Rücken zur Wand in einer Sackgasse wiederfand. Da trat plötzlich so ein richtig fieser Kater auf ihn zu und maunzte ihn an: »Hey, Fetzo!«

Wie blöd und gleichzeitig treffend der Name war, wußte ich damals noch nicht. Erst später hörte ich, daß »Fetzo« amerikanischer Slang ist und soviel bedeutet wie »Fettsack«. Na gut, dann paßte es ja. Ich war wirklich ein richtiger Fettsack.

Ich war voll fasziniert von dem Namen und hatte mir eine eigenwillige Art zugelegt, ihn zu stylen und überall zu taggen. Wo ich ging und stand, überall hinterließ ich mein Fetzo. Ich war richtig berauscht davon. Ein paarmal ging ich nachts heimlich raus, damit meine Eltern nichts merkten, stieg durch das Fenster in den Hof und lief dann durch die Straßen, um meinen Namen zu taggen. Ich fand es geil, nachts so allein durch die Straßen zu ziehen, um was Verbotenes zu tun. Mir gefiel es, etwas zu tun, von dem keiner was wußte, und mir gefällt die Stadt bei Nacht, wenn nur noch ein paar Leute unterwegs und die Straßen so schummrig beleuchtet sind und man sich ausdenken kann, was wohl hinter den Fenstern abgeht, in denen noch Licht brennt. Jedes Fenster erzählt eine Geschichte.

Ich zog meine Kreise durch den ganzen Kiez, hinterließ überall meinen Namen und rannte bis zum Breitscheidtplatz, wo ich einen Tag auf eine Gedenktafel setzte, der anderthalb Jahre später noch da war. Ich fand es geil, am nächsten Tag bei Licht wieder durch die gleichen Straßen zu gehen und überall meinen Namen zu sehen.

Ich war richtig stolz darauf, aber voll genervt davon, daß man öfter »Salomo« sah als Fetzo. Ich habe den Typen nie kennengelernt und keine Ahnung, wer er ist, aber ich stieß ständig auf seine Tags. Überall stand Salomo. Ich fuhr oft mit der Linie 1 und sah in jedem Wagen mindestens vier- oder fünfmal seinen Tag. Ich kannte die Spielregeln nicht und hatte keine Ahnung davon, daß es dazugehört, gegeneinander zu battlen, wer mehr Tags hat. Es war einfach ein Impuls, daß ich anfing zu taggen wie ein Wilder, um Salomo aus dem Rennen zu werfen.

Aber ich konnte machen, was ich wollte, ich schaffte es einfach nicht, mehr Tags zu haben als er. Immer hatte er ein paar mehr. Wochenlang setzte ich alles dran, ihn zu überbieten, dachte mir die ausgefallensten Stellen aus und taggte wie der Teufel, aber es war wie ein Hase-und-Igel-Spiel. Egal, wo ich hinkam, er war immer schon dagewesen. Egal, wieviele Tags ich machte, er hatte immer ein paar mehr. Es war zum Wahnsinnigwerden.

Ich konnte noch so viel taggen und mit Cut’em T. über Graffiti quatschen, ich war ein Einzelkämpfer und hatte keinen Kontakt zur Szene. Wenn, dann war das mehr zufällig, so wie das erste Treffen mit Maxim.

Cut’em T. und ich fuhren wie fast jeden Tag nach der Schule mit der U 1 durch die Gegend. An einer Station sitzt uns auf einmal ein Typ gegenüber, ein Ausländer, wahrscheinlich Türke, mit langen Haaren, Locken, leichten Pummelbacken, vielleicht so drei, vier Jahre älter als wir, der einen Armeerucksack dabeihatte, Jeansklamotten an und ziemlich dreckig und verranzt aussah. Auf dem Rucksack stand hinten »Maxim« drauf. Maxim? Den Tag hatten wir schon oft gesehen. Er war uns aufgefallen, weil er ein Eigenleben hatte und sich von anderen abhob. Nicht spektakulär, aber gut. Wir konnten es gar nicht glauben, diesem Typen plötzlich leibhaftig gegenüberzusitzen. Wir saßen da und starrten ihn voll lange an. Unauffällig, versteht sich. So unauffällig, daß er natürlich gleich peilte, was abgeht, und uns völlig skeptisch musterte. Vor allem unsere Schuhe. Angesagt waren eigentlich Sportschuhe, die vor allem teuer sein mußten und von Adidas, Puma oder irgendeiner anderen Nobelmarke. Wir hatten in den Videos von Run DMC gesehen, daß die ihre Schuhe gar nicht richtig zugebunden hatten, sondern einfach die Laschen raushängen ließen. Wir fanden das unglaublich cool und versuchten das auch mit unseren Converse, so kroatischen Basketballstiefeln, die zwar einfach waren, aber sehr, sehr geil aussahen. Wir waren richtig stolz auf die Dinger und wurden dafür auch von vielen angeguckt. Unser Fehler war nur, daß wir sie wie in den Videos ohne Schnürsenkel trugen und die Laschen vorne rausgucken ließen, was ziemlich peinlich aussah. Wir fanden das voll cool, aber Maxim musterte die Schuhe ziemlich seltsam; wahrscheinlich wußte er längst, was wir erst später erfuhren, daß nämlich die Schuhe der Superstars innen Gummibänder haben und deshalb gar keine Schnürsenkel brauchen.

Erst nach drei oder vier Stationen trauten wir uns, Maxim anzusprechen: »Hey, du bist Maxim. Ist ja geil. Wir taggen auch.« Er gab sich völlig cool und abgebrüht. Er redete zwar mit uns und bot sogar an, uns in die Szene reinzubringen, ließ aber in erster Linie raushängen, daß wir es mit niemand Geringerem als dem großen Maxim zu tun hatten. Er erzählte uns Halbwahrheiten, ein paar Wahrheiten und deftige Lügen. Vor allem machte er Adrian runter. Das beeindruckte uns. Selbst wir wußten schon, daß Adrian auf dem besten Weg war, eine wichtige Rolle in der Szene zu übernehmen und mit den ganz Großen wie Amok und Shek versuchte, Graffiti in Richtung Kunst zu führen. Daß Maxim sich trotzdem traute, Adrian so runterzumachen, fanden wir cool. Cut’em T. und ich waren voll fasziniert und richtig aufgeregt, als Maxim dann noch meinte, wir sollten doch am Abend zum Burger King am Ku’damm kommen, damit er uns da in die Szene einführt.

Wer nicht kam, war Maxim. Wir waren abends da aufgelaufen, standen blöd rum, Toys, die nichts vorzuweisen hatten, und wurden gar nicht weiter registriert. Der Burger King-Corner am Ku’damm war der Treffpunkt der Giants, der ersten Schlägertruppe mit Writern oder der ersten Crew mit Schlägern im Rücken, ganz wie man will. Sie nützten sich gegenseitig. Die Writer vermehrten den Fame der Gang, indem sie ihren Namen überall sprühten und dadurch bekanntmachten. Und die Schläger schützten den Writer. Es war gar nicht nötig, daß sie wirklich zuschlugen, es reichte schon, daß jeder wußte, wenn ich mich mit Roc, Migel oder Amok anlege, habe ich die Giants am Hals, also lasse ich das besser. Mit den Schlägern der Giants war nicht zu spaßen, sie schreckten vor nichts zurück und waren die ersten, die am Ku’damm das Abziehen eingeführt haben, also den richtig organisierten Klamotten-Klau. Faszinierend war, wie sie sich dabei mit Pfiffen verständigten. Es gab viele kleine Grüppchen von ihnen auf dem Ku’damm, alle in ihren schwarzen Bomberjacken, auf denen hinten in weißer Gothicschrift »Giants« eingenäht war. Die hingen hier rum, hingen dort rum und machten den ganzen Ku’damm unsicher, fingen Streit an wegen Nichtigkeiten, zettelten grundlos irgendwelche Schlägereien an, Hauptsache, es gab ein bißchen Action. Wenn es mal wieder so weit war und es irgendwo Streit gab, hörte man auf einmal aus allen Ecken diese Pfiffe, diese Imitation von irgendeinem Vogelgesang, der richtig gut klang und über den ganzen Ku’damm zu hören war, und dann sah man im selben Moment aus allen Richtungen Giants zusammenströmen, die ohne lange zu fackeln gleich zuschlugen und solange richtig Streß machten, bis irgend jemand mit einer Jacke oder etwas anderem wegrannte und die Action genauso schnell wieder vorbei war, wie sie angefangen hatte. Allein schon dieser Name, Giants, so nach dem Motto, wir sind die Giganten, Herrscher über den Ku’damm. Das flößte einem richtig Respekt ein. Ich fand es völlig faszinierend, wie die Organisation funktionierte, und vor allem, wie jeder für jeden einstand.

Als Cut’em T. und ich allerdings abends da aufliefen, standen wir nur ein bißchen rum und fanden keinen Anschluß. Die Leute wollten überhaupt nichts von uns wissen und ignorierten uns einfach. Ich war richtig genervt und frustriert, keinen Fuß in die Tür gekriegt zu haben. Ich fühlte mich verarscht und konnte es kaum glauben, daß Maxim sich einen Monat später doch noch bei mir meldete. Er rief einfach bei mir an! Geil! Der alte Hase war plötzlich selbst am Telefon und erzählte mir, daß er mich mit einem kroatischen Sprüher, einem echten Old-Schooler bekannt machen wolle. Kraß!

Maxim gehörte zusammen mit Amok und ein paar anderen selbst zu den absoluten Old-Schoolern, die 83/84 schon angefangen hatten zu sprühen. Genauso lange kannte er auch Kazim, den Kroaten, der die »Yugo-Stars« wiederbeleben wollte, eine Crew, in der nur kroatische Sprüher waren. Die hatte es früher schon mal als jugoslawische Crew gegeben, war dann aber eingegangen. Ich war begeistert. Mitglied in einer echten Crew! Vermittelt durch Maxim! Das hörte sich richtig geil an.

Wir verabredeten uns vor »Pinky Records« in der Rheinstraße, der angesagtesten Anlaufstelle für HipHop-Fans. Cut’em T. und ich liefen pünktlich um fünf da auf und warteten. Ich wollte auf keinen Fall zu spät kommen und mich gleich bei unserem ersten Treffen unbeliebt machen. Außerdem war ich viel zu aufgeregt, um noch länger zu warten. Am liebsten wäre ich eine Stunde früher aufgelaufen, Hauptsache, es ging endlich los.

Wir standen in der Rheinstraße und warteten. Um uns rum tobte der Feierabendverkehr, und halb Berlin machte die letzten Besorgungen vor Geschäftsschluß. Wir standen da, warteten und schauten uns das Schaufenster von »Pinky Records« an. Cut’em T. wußte zu fast jeder Platte was zu sagen. Er kannte sich mittlerweile ziemlich gut aus in dem Metier und vertrieb uns die Zeit, indem er was über die Platten erzählte. Wir warteten. Es wurde langsam dunkel, mir wurde kalt, und ich hatte allmählich keinen Bock mehr. Wer sagte denn, daß Kazim uns nicht genauso versetzen würde, wie uns Maxim am Burger King-Corner versetzt hatte?

Nach über einer Stunde kam er dann. Das heißt, er kam nicht einfach an, er trat auf. In einem Outfit, daß uns fast die Augen ausfielen. Der Typ trug eine Jeansjacke mit Backpiece hinten drauf, so einem richtig geil besprühten Leinwandstoff mit seinem Namen. Darunter ein Kapuzenpullover, tiefblaue Jeans, und was der Hammer war, Super-Stars von Adidas mit Streifen aus Schlangenlederimitat. Das hatte ich noch nie gesehen. Ich kannte nur die Dinger mit den roten, blauen oder schwarzen Streifen. Aber diese da waren echt der Hammer.

Kazim wußte das. Er hatte seinen Auftritt genau inszeniert und zog voll die Show ab, grüßte ganz nebenbei die Verkäufer im Plattenladen, um sich dann uns zuzuwenden. Er ließ überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen, daß er der Chef ist, für den wir bloß Toys sind. Wahrscheinlich ließ er uns auch deshalb so lange warten. Er wollte unseren Willen testen, uns so richtig kleinmachen und dann seinen Auftritt haben. Mir war das in dem Augenblick gar nicht bewußt. Ich sah nur die Chance, einen Old-Schooler kennenzulernen und ihm Löcher in den Bauch zu fragen. Und Kazim hielt Hof. Er beantwortete so richtig von oben herab meine Fragen, wie man was sprüht, wie man welchen Effekt hinbekommt und wie man dieses oder jenes vermeidet. Wir waren ganz schnell im Fachsimpeln, welches Cap man für welchen Effekt benutzt und wo man es herbekommt, bis er im entscheidenden Moment voll bremste: »Langsam, Junge, langsam!« Er wollte sein Wissen nicht preisgeben, die besten Tricks nicht so ohne weiteres verraten.

Ich raffte gar nicht, was der auf einmal hatte. Aber ich kannte eben die Spielregeln noch nicht. Kazim und Maxim wollten mir helfen und mich in die Szene einführen, aber sie erwarteten dafür als Gegenleistung, daß ich sie als meine Lehrer akzeptiere und ihnen meinen Respekt erweise, was wiederum ihr Ansehen in der Szene steigern würde. Klar, je mehr Leute zu ihnen aufschauen, um so größer erscheinen sie selbst. Und so einer sollte ich werden, einer, der zu ihnen aufschaut, erst mal zeigen muß, was er draufhat, und sich dann langsam hocharbeitet. Gut, sie hatten mehr Erfahrung, das konnte ich respektieren, aber wie sie das rüberbrachten, gefiel mir nicht. Das war so eine saublöde Art von Arroganz, die mich voll nervte.

Und dann ließ Kazim mich auch noch zappeln. Er sagte nicht gleich, daß ich Mitglied in ihrer Kroaten-Crew werden könnte, sondern ließ mich warten und meinte, wir sollten uns eine Woche später noch mal treffen.

Warum auch immer brachte Kazim zum zweiten Treffen seine Freundin mit. Eine Szene-Braut, voll gestylt und genauso drauf wie er, die es nur drauf anlegte, daß ich mich möglichst mies fühlte. Sie behandelte mich genauso von oben herab wie Kazim. Das war mir wirklich zu blöd. Irgendwie war mir dann klar, daß das nichts für mich ist mit diesen Leuten und den »Yugo-Stars«, und der Kontakt schlief wieder ein.

Kazim war einfach nur ein Typ, der die Show voll beherrschte, aber sonst nicht viel draufhatte. Selbst Maxim nannte ihn später den »Writer mit den gebrochenen Händen«. Er war als einer der ersten mit dabeigewesen, sprühte seit Jahren, konnte nicht viel, war aber immer da, wenn es irgendwo Action gab. Deshalb wunderte es mich auch nicht, daß die Yugo-Stars eine ziemlich kleine Crew blieben, die außer ein paar Tags nicht viel machte und ziemlich schnell in den Giants aufging. Near, Migel und Bojus, alles Kroaten, sprühten dann eine Zeitlang für die Giants weiter, bis die sich auch auflösten, weil ihr Leader in den Knast wanderte. Kazim kam danach bei GFA unter, den Glorious Five Artists, einer ziemlich harten Truppe mit Crew-Tattoos und all so was, die aber trotzdem auf hohem Niveau ihre Bilder machte. Da konnte Kazim nicht mithalten und flog raus. Das muß so ein schwerer Schlag für ihn gewesen sein, daß er danach ein völlig anderer wurde. Der Sprachfehler, den er wahrscheinlich immer schon hatte, der mir aber anfangs gar nicht so aufgefallen war, kam dann voll zum Vorschein. Nach dem Rauswurf wirkte er eine Zeitlang wirklich angezählt. Zumindest war er nicht mehr so arrogant, wurde immer netter, und irgendwann fing ich an, ihn richtig gern zu haben.

Vor ihrem Niedergang waren die Giants eine Klasse für sich. Nicht nur wegen der Qualität der Bilder von Amok, Roc und Migel, sondern vor allem auch wegen der Bruderschaft mit ihren Schlägern. Das machte sie unangreifbar und irgendwie auch arrogant. Das kriegte ich voll zu spüren, als ich ein paar Wochen später zufällig Roc, den Bruder von Amok und Writer der Giants, in einen Döner-Laden reingehen sah.