14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der große Bestseller aus Kanada - inklusive Schwarzweiß-Fotos

»Dag ist wie Superman oder Tarzan - nur als wären sie gealtert und lebten in einem alten Schulbus in den Wäldern Kanadas.«

Viele Mythen ranken sich um den 81-jährigen Einzelgänger Dag Aabye: Er soll das Extremskifahren begründet, im Hollywood der 1960er-Jahre als Body Double von Sean Connery und Michael Caine gearbeitet haben und heute der älteste Läufer des 125 km langen Death Race Marathons in den Rocky Mountains sein. Dokumentarfilmer haben den rätselhaften Aussteiger begleitet und die Legenden um ihn herum angeheizt. Ein Fünkchen Wahrheit steckt in all den Geschichten – aber wie wurde Dag Aabye zu dem Mann, der er heute ist? Warum hat er Freunde und Familie hinter sich gelassen, um ein Leben in relativer Abgeschiedenheit zu führen?

Brett Popplewell hat ihn über sechs Jahre begleitet. Fasziniert von seiner Lebensgeschichte begibt sich der Investigativjournalist auf die Suche nach Aabyes verborgener Vergangenheit: über Norwegen – wo er 1941 unter mysteriösen Umständen zur Zeit der Nazi-Besetzung geboren wird –, über Argentinien, Deutschland und zurück in die Berge British Columbias. Berührend und packend zeichnet der Autor das feine Porträt des vielschichtigen Eremiten und seines unwahrscheinlichen Lebens - und lässt uns gleichzeitig unsere Vorstellungen vom Altern, menschlichen Leistungen und Heimat hinterfragen.

Gewinner des Edna Staebler Award for Creative Non-Fiction 2024.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 444

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Viele Mythen ranken sich um den 81-jährigen Einzelgänger Dag Aabye: Er soll das Extremskifahren begründet, im Hollywood der 1960er-Jahre als body double von Sean Connery und Michael Caine gearbeitet haben und heute der älteste Läufer des 125 km langen Death Race Marathons in den Rocky Mountains sein. Dokumentarfilmer haben den rätselhaften Aussteiger begleitet und die Legenden um ihn herum angeheizt. Ein Fünkchen Wahrheit steckt in all den Geschichten – aber wie wurde Dag Aabye zu dem Mann, der er heute ist? Warum hat er Freunde und Familie hinter sich gelassen, um ein Leben in relativer Abgeschiedenheit zu führen?

Brett Popplewell hat Aabye über sechs Jahre begleitet. Fasziniert von seiner Lebensgeschichte begibt sich der Investigativjournalist auf die Suche nach Aabyes verborgener Vergangenheit: über Norwegen – wo er 1941 unter mysteriösen Umständen zur Zeit der Nazi-Besetzung geboren wird –, über Argentinien, Deutschland und zurück in die Berge British Columbias. Berührend und packend zeichnet der Autor das feine Porträt des vielschichtigen Eremiten und seines unwahrscheinlichen Lebens – und lässt uns gleichzeitig unsere Vorstellungen vom Altern, menschlichen Leistungen und Heimat hinterfragen.

Autor

Brett Popplewell ist Investigativreporter und Lehrbeauftragter für Journalismus an der Carleton University in Ottawa, Kanada. Er wurde mit mehreren National Magazine Awards sowie dem Allan Slaight Prize für Journalismus ausgezeichnet. Artikel von ihm erschienen u. a. in Bloomberg Businessweek, Toronto Star, The Globe and Mail.

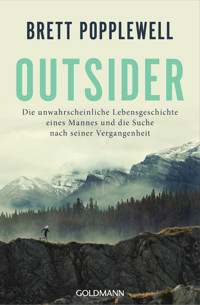

BRETT POPPLEWELL

OUTSIDER

Die unwahrscheinliche Lebensgeschichte eines Mannes und die Suche nach seiner Vergangenheit

Aus dem Englischen von Johanna Ott

Die kanadische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel Outsider –An Old Man, a Mountain, and the Search for a Hidden Past bei Collins, einem Imprint von HarperCollins Canada.Authorized translation from the English language edition titled Outsider: An Old Man, a Mountain, and the Search for a Hidden Past by Brett Popplewell, published in Canada by Collins, an imprint of HarperCollins Canada.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstausgabe Juni 2024

Copyright © 2023 der Originalausgabe: Brett Popplewell Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

This German translation published by arrangement with Liepman AG, CookeMcDermid Agency Inc. and Rick Broadhead & Associates Inc.

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © istock/rabbit75_ist

Redaktion: Doreen Fröhlich

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

JS ∙ CF

ISBN 978-3-641-31874-1V001

www.goldmann-verlag.de

Für Marie, die von ihrem Krankenbett aus zuhörte, wie ich ihr die ersten Seiten dieses Textes vorlas, und die bei mir blieb bis zum Schluss.

INHALT

ANMERKUNGdes Autors

PROLOG

EINS Der Mann auf dem Berg

ZWEI Die Geschichten, die wir erzählen

DREI In Dags Reichweite

VIER Das Canadian Death Race

FÜNF Vom Altern

SECHS Die Geschichten, die wir für uns behalten

SIEBEN Vererbte Sünden

ACHT Argentinien, 1949

NEUN Der Absturz

ZEHN Seelenverwandte

ELF Ein Leben auf Skiern

ZWÖLF Die Beine in die Hand nehmen

DREIZEHN Goldfinger

VIERZEHN Der erste Extremskifahrer der Welt

FÜNFZEHN Buße

SECHZEHN Von Geburt an entfremdet

SIEBZEHN Glückspilz

ACHTZEHN Abstieg

NEUNZEHN Die Psychologie der Neuerfindung

ZWANZIG Never Die Easy

EINUNDZWANZIG Verborgen in der Vergangenheit

ZWEIUNDZWANZIG Ein verlorener Sohn

DREIUNDZWANZIG Hedvigs Schicksal

VIERUNDZWANZIG Alles, was wir hinter uns lassen

FÜNFUNDZWANZIG Flaschenpost

EPILOG Das letzte Plateau

DANK

REGISTER

ANMERKUNG DES AUTORS

Es bereitet Vergnügen, die einfache Wahrheit zu erfahren, und es bereitet Vergnügen, zu erfahren, dass die Wahrheit nicht einfach ist.

WAYNE C. BOOTH

Das Folgende entspricht der Wahrheit oder kommt ihr zumindest so nah wie nur möglich. Während ich diese Worte zu Papier bringe, sitze ich an einem Schreibtisch, auf dem sich Ordner und Briefe in allerlei Sprachen türmen. Dazwischen verstreut liegen alte Fotos, Zeitungsausschnitte und Tagebücher, in die ein schwer zu fassender Eremit seine persönlichen Gedanken gekritzelt hat. Mein Büro ist erfüllt vom Lagerfeuergeruch, der von den Tagebüchern ausgeht – eine Erinnerung daran, dass ein alter Mann mir eines Tages vor gar nicht allzu langer Zeit seine Lebensgeschichten anvertraute und sich dann sofort wieder in den Wald zurückzog. Ich bin weder Detektiv, noch bin ich Psychologe, und doch nehme ich auf den folgenden Seiten beide Rollen ein. Viele der zentralen Akteure dieses Buches sind nicht mehr am Leben. Mit manchen von ihnen habe ich vor ihrem Tod noch lange Gespräche geführt, andere haben Spuren aus Gedanken, Erinnerungen und wichtigen Details hinterlassen, die ich in Interviews mit jenen Menschen, denen sie sich anvertraut haben, und mithilfe von Archivrecherchen in Norwegen, Schweden, Deutschland und Kanada zusammengetragen habe. Gespräche und Ereignisse wurden mithilfe von Erinnerungen rekonstruiert, die meist lange zurückliegen und demnach sicherlich verblasst, vereinfacht und durch die Linse der Zeit nur noch verzerrt wahrnehmbar sind. Ich hoffe sehr, dass dieser Text den beschriebenen Erlebnissen und Erfahrungen nicht versehentlich eine übermäßige und unzutreffende Bedeutung zuschreibt.

In dem Bestreben, Ursache und Wirkung zu erkennen und letztendlich einen bislang missverstandenen Mann zu verstehen, wurden die vielen Leben des Dag Aabye einem Erzählstrang untergeordnet. Für den Großteil der folgenden Ausführungen ist Dag die Hauptquelle. Wann immer möglich, habe ich mir die Einzelheiten von anderen bestätigen lassen. Manchmal hatten diese Quellen ihre eigenen Ansichten in Bezug darauf, was passiert war und warum, oder interpretierten das Geschehene unterschiedlich. In den Fällen, in denen Dags Wahrheit von der anderer oder der meinen abwich, habe ich versucht, die Diskrepanz korrekt und möglichst genau zu erfassen.

Brett Popplewell

2023

PROLOG

Auch alte Menschen brauchen Superhelden.

DAG AABYE

Der letzte Übermensch läuft allein durch die Nacht. Er trägt keinen Ausweis oder Ähnliches bei sich, doch die Narben in seinem Gesicht, an seinen Händen und seinem Körper erzählen die Geschichte eines seit 80 Jahren andauernden Überlebenskampfes am Rande der Gesellschaft. Er wurde ausgehungert, im Stich gelassen und saß fast 50 Jahre lang in einem fremden Land fest, nicht in der Lage oder einfach nicht bereit, an jenen Ort zurückzukehren, der ihn hervorgebracht hatte. Während des Krieges gezeugt, ist er das alternde, gebrochene Relikt einer dunkleren Epoche. Und doch ist er unschuldig.

Mit seiner Stirnlampe als alleiniger Lichtquelle rennt er an verschneiten Kiefern, Hemlock- und anderen Tannen vorbei. Das Knirschen der gefrorenen Erde unter seinen Füßen verstummt, als er an den Rand eines Steilhanges kommt. Seine Spuren sind nicht die einzigen hier draußen, doch es sind die einzigen, die von einem Menschen stammen. Er stellt sich neben die Prankenabdrücke einer Pumadame, die sich auf dieser Seite des Berges herumtreibt. Er weiß, dass sie sich irgendwo hier aufhält. Während seiner Läufe hat er gesehen, wie ihre Augen ihn aus dem Schatten heraus beobachteten. Doch der unschuldige Geist kennt keine Angst. Selbst wenn er allen Grund dazu hätte.

Knorrige Finger, zerschundene Arme, eine kaputte Schulter, schlechte Zähne und rissige Fersen – der alte Mann treibt seinen Körper Schritt für Schritt voran. Mit einer klauenartigen Hand greift er nach dem toten Stamm einer Espe und stößt sich an ihr ab – weg vom Rand des Steilhangs und weiter bergauf, den Spuren des Pumaweibchens folgend, bis zu einem gefrorenen Wasserfall, dessen Anblick bisher nur wenigen vergönnt war. Auf diejenigen, die schon mal einen Blick auf ihn erhascht haben, wirkt er aufgrund seines Alters, seiner zerlumpten Stiefel, Handschuhe und seiner mit Klebeband geflickten Jacke wie der Inbegriff der Verletzlichkeit. Sonne und Kälte der vergangenen Jahrzehnte haben ihre Spuren in dem vom gefrorenen Bart umrahmten Gesicht hinterlassen. Mit seinen langen, zotteligen Haaren sieht er genauso alt aus, wie man sich einen Mann vorstellt, der seit Beginn des 21. Jahrhunderts in einem im Wald geparkten Schulbus lebt. Und doch birgt seine alternde Gestalt eine Kraft, die ihn zu schützen scheint.

Er steigt auf einen schneebedeckten Baumstamm, der schon vor langer Zeit umgefallen sein muss und seitdem wie eine natürliche Brücke quer über einen rauschenden Fluss führt. Wie ein Seiltänzer breitet er die Arme aus, balanciert über den Strom und setzt seinen Weg bergauf zur Quelle des Flusses fort – einem tosenden Wasserfall, der über einen Felsen zehn Meter in die Tiefe stürzt und an den Flussufern zu Eis gefriert. Dort angekommen berührt er die Felswand neben dem Wasser und schaut auf die Uhr, mit der er seinen Lauf gestoppt hat. 48 Minuten sind vergangen, seit er sein Lager mitten in der Nacht verlassen hat, um sich auf die Suche nach Wasser zu machen.

Er taucht die Hand in den Gletscherstrom und trinkt. Dann kehrt er in das Lager zurück, das er vor der Welt verborgen hält, seit er beschlossen hat, sich in diese Wälder zurückzuziehen und dem Tod unaufhörlich davon- und doch gleichzeitig auch entgegenzulaufen.

Wann immer er in seinen späteren Jahren seinen Schlupfwinkel im Wald verließ und dem gewundenen Bergweg zurück in die Zivilisation folgte, um etwas zu essen, zu trinken oder zu telefonieren, sollten die Menschen, die ihn sahen, oft innehalten und ihn, wie er so in seinen abgerissenen Kleidern vorbeischlurfte, mit einer Mischung aus Verunsicherung, Mitleid und Ehrfurcht anstarren. Auf jene, die noch nie von ihm gehört hatten, wirkte er einfach nur wie ein seltsamer Außenseiter, der nach Lagerfeuer und altem Schweiß roch. Doch für die, die um sein legendäres Leben wussten, war er eine menschliche Attraktion. Sobald er außer Sichtweite war, erzählten sie von ihrer Begegnung mit dem sagenumwobenen Bergmenschen, der ganz allein abseits der Gesellschaft lebt. Für sie war er so etwas wie ein Yeti, ein scheues, wildes Tier. Schwer zu finden und noch schwerer zu fassen, obwohl er sich nur langsam fortbewegte und seit Jahren im Okanagan Valley im Süden Kanadas seiner Wege ging.

Laut den Geschichten, die man sich erzählte, war er der größte Skifahrer aller Zeiten; ein Playboy und Stuntdouble für James Bond; Nomade und moderner Wikinger, der die Welt sowohl zu Land als auch zu Wasser bereist hatte. Er soll aus Helikoptern gesprungen sein und Lawinen ausgelöst haben – nur um ihnen dann auf Skiern davonzufahren. Und sich außerdem von Klippen gestürzt haben, noch bevor irgendjemand sonst auf diese Idee kam. Einst als einer der ersten Extremskifahrer der Welt gefeiert, war er nun einer der weltweit ältesten Ultramarathonläufer und auf diesem Feld ein Gegner, der nicht nur mit einem Rucksack voll gekochter Kartoffeln an den Start ging und diese mitten im Rennen verzehrte, um Energie zu tanken, sondern auch eine übernatürliche Fähigkeit besaß, seinem Körper mit steigendem Alter nur noch mehr abzuverlangen. Die einen erzählten, er habe sich in den Wald zurückgezogen, weil er ein Millionenvermögen verloren habe. Andere behaupteten, er habe sich seines Reichtums entledigt, weil er ein einsames Leben führen wollte und die Gesellschaft von Bären jener der Menschen vorzöge.

All diese Geschichten waren bis zu einem gewissen Grad wahr, doch gab es Lücken in seinem Lebenslauf, die keiner so recht zu füllen wusste, insbesondere was den Anfang anbelangte. Diejenigen, die ihn schon länger kannten, hatten nie herausgefunden, woher er stammte. Er war den Menschen schon immer ein Rätsel gewesen – sogar seiner Familie in Norwegen. Für sie war er schlicht jener geheimnisvolle kleine Junge, der eines Tages mitten im Krieg auf ihrer Farm aufgetaucht war. Nicht einmal seine kanadische Exfrau, die sich 20 Jahre lang darum bemühte, ihn zu verstehen, hatte jemals das Gefühl gehabt, zu wissen, wer er wirklich war. Er hatte insgesamt vier Kinder, kannte jedoch nur drei und sprach nur mit einem von ihnen. Über die Jahre hinweg wurde er von vielen geliebt, aber alle, die ihm näherkamen, verließen ihn letztendlich wieder oder wurden von ihm verlassen. Ihn zu lieben war einfach, aber mit ihm zusammenzuleben, war schwierig, und ihn zu verstehen noch schwieriger. Die vielen unerwarteten Wendungen, die sein Schicksal genommen hatte, ließen seine Geschichte derart zweifelhaft erscheinen, dass es selbst seinen Kindern schwerfiel, sie zu glauben. Und doch war er in gewisser Hinsicht genauso ursprünglich und wahrhaftig wie der Wald, in dem er lebte.

Wann immer er sich mit Fragen zu seiner Herkunft konfrontiert sah – zum Beispiel, wenn er den Wald verließ und bei einem seiner Barbesuche die Aufmerksamkeit eines neugierigen Fremden auf sich zog –, gab der alte Mann nur wenig von sich preis. Mit weichem, europäischem Akzent, der nicht eindeutig zuzuordnen war, erklärte er nur so viel: »Ich wurde in Gefangenschaft geboren und die Natur hat mich befreit.«

Die Wahrheit war jedoch um einiges düsterer, als er jemals erahnen ließ.

Das wahre Wesen seiner Abstammung war absichtlich verschleiert worden und über das bisschen, das er wusste, sprach er kaum. Er war das Waisenkind eines in weite Entfernung gerückten Krieges, dessen Geschichte bis in die dunkelsten Zeiten des 9. Aprils 1940 – vier Monate vor seiner Empfängnis – zurückreichte.

An diesem Morgen im April waberte dicker Nebel über die Nordsee und verbarg die Masten und Periskope der deutschen Marine, die sich während der Nacht einen Weg durch die Wellen gebahnt hatte. Mit der gewaltigen Schlagkraft von Adolf Hitlers Kriegsflotte im Rücken krochen in diesem Nebel die zukünftigen Väter unzähliger norwegischer Kinder auf das skandinavische Land zu.

Die deutschen Soldaten an Bord dieser Schiffe hielten ihr Vorhaben für ein nobles Unterfangen und aufgrund der britischen Bestrebungen, das Vaterland von der Versorgung mit dem überlebenswichtigen Eisenerz abzuschneiden, auch für notwendig. Doch für die deutschen Befehlshaber, die diese Invasion von Berlin aus leiteten, war das Eisenerz nur ein Aspekt dessen, was sie sich von der Aktion in Norwegen erhofften. Worauf sie es außerdem abgesehen hatten, war das nordische Blut. Es war der erfundene Mythos einer Verbindung zwischen dem Dritten Reich und den alten Wikingern, der Heinrich Himmler letzten Endes dazu bewegen sollte, den Soldaten in den hohen Norden zu folgen. Als Oberhaupt der SS hatte Himmler eine perverse, auf lange Sicht angelegte Strategie entwickelt, mithilfe des seiner Meinung nach reinsten arischen Volksstammes ein Wachstum der deutschen Bevölkerung herbeizuführen.

Kurz nach vier Uhr an diesem Aprilmorgen meinte ein 64-jähriger Oberst der norwegischen Armee, der in einer 85 Jahre alten Festung am Rande des Oslofjords stationiert war, in den Suchlichtern, die den Nebel durchdrangen, eine Bewegung wahrzunehmen. Europa hatte gerade den kältesten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hinter sich und Birger Eriksen konnte noch immer seinen Atem sehen, während er auf dem Meer etwas erspähte, von dem er hätte schwören können, dass es ein durch die Nacht gleitender Schiffsmast war.

Innerhalb weniger Stunden waren der norwegische König und seine Regierung aus Oslo geflohen und auf dem Weg nach Norden. Und noch bevor der Morgen in den Nachmittag überging, griffen die ersten Sturzkampfbomber Oslo an. Gleichzeitig landeten Fallschirmjäger in den Wäldern und Feldern nahe der Stadt. Bereits am Nachmittag patrouillierten die Deutschen durch die Straßen, während die Nazioffiziere im Hafen von Bord der Kriegsschiffe gingen. Sie überwachten die Stationierung der 10 000 Soldaten, die in die Stadt strömten, während weitere 290 000 in den Bergen, Feldern und Fjorden des norwegischen Umlandes Stellung bezogen.

Außerhalb der Hauptstadt wurde Norwegen schnell zu einer aktiven Kampfzone, da sich britische und französische Expeditionstruppen in Richtung Norden des Landes aufmachten, um das belagerte Königreich von Haakon VII. und seiner Regierung zu unterstützen. Über 62 Tage hinweg lieferten sich die Achsenmächte und die Alliierten blutige Kämpfe in den ländlicheren Gegenden Norwegens – bis Haakon und sein einziger Sohn am 7. Juni schließlich nach England flohen. Drei Tage später kapitulierte, was von den norwegischen Truppen noch übrig war. Die deutsche Besetzung von Norwegen hatte begonnen und während die Sommersonne lange Schatten über das arktische Oslo warf, verteilte sich eine Garnison von 300 000 Streitkräften über das ganze Land. Die Haupttruppe der Gestapo richtete ihr Quartier jedoch in Oslo ein, um dafür zu sorgen, dass sich die norwegische Bevölkerung an ihre Vorgaben hielt, und um den Mythos eines jahrhundertealten Bündnisses zwischen den nordischen und den germanischen Völkern aufrechtzuerhalten.

Die Propagandamaschinerie der Nazis war derart effektiv, dass die Mitglieder der SS schließlich davon überzeugt waren, es sei ihre bürgerliche Pflicht, sich mit nordischen Frauen von angemessener Abstammung zu paaren, von denen es in Oslo jede Menge gab. Obwohl es den deutschen Soldaten seitens ihrer Regierung offiziell verboten war, Frauen in besetzten Gebieten zu heiraten, wurde das Schwängern von Norwegerinnen durch SS-Offiziere offen gutgeheißen, ja sogar gefördert. Ein Slogan der SS brachte das Konzept in einem Einzeiler auf den Punkt: »Dem Sieg im Felde folgt der Sieg in der Wiege.« Die Zuweisung der einzelnen Paare erfolgte nach ebenso systematischen wie leidenschaftlichen Kriterien – die angehenden Mütter wurden komplett durchleuchtet, auf ihre Rassenreinheit überprüft und auf ihre Eignung hin beurteilt. Doch nicht einmal das Naziregime, das dazu tendierte, jeden noch so kleinen Aspekt des Lebens in seinem Einflussbereich zu dokumentieren, konnte abschätzen, wie viele Kinder zu erwarten waren. Die Deutschen hatten das Land gerade einmal sechs Monate lang besetzt, als die Aussicht auf einen Babyboom als Auswirkung der Invasion öffentlich von hochrangigen Nazibeamten diskutiert wurde. Im Zentrum der Diskussion stand Heinrich Himmler, den Hitler zum »Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums« ernannt hatte. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem die Überwachung eines Programms, das er selbst ins Leben gerufen hatte und dessen Name – Lebensborn e. V. – »die Quelle des Lebens« bedeutete. Im Wesentlichen war Lebensborn eine vom Staat anerkannte Vereinigung führender Nationalsozialisten, die sich der Erschaffung einer neuen Herrenrasse und der Umkehrung der fallenden Geburtenrate in Deutschland verschrieben hatten.

Unterstützt durch die Pseudowissenschaft der nationalsozialistischen Rassenhygiene hatte es sich Lebensborn zum Ziel gesetzt, junge Frauen systematisch auszusieben und diejenigen finanziell zu unterstützen, die in der Lage waren, die Kinder der SS-Offiziere auszutragen. Himmler war nicht nur der energischste Befürworter des Programms, die gesamte Operation fiel unter seine persönliche Leitung – einer der Gründe, warum Himmler neun Monate nach der Invasion nach Norwegen flog. Das war im Januar 1941 und kurz nachdem er das Land wieder verlassen hatte, entstanden zwölf Lebensborn-Zentren in Norwegen, die Geburtskliniken, Kinderheime sowie Heime für werdende Mütter umfassten.

In diesem Jahr verzeichnete Lebensborn die Geburt von mehr als 700 norwegischen Kindern von deutschen Soldaten, die ersten von geschätzten 8 000, die im Zuge dieses Programms registriert wurden. Und bis Kriegsende sollten noch 4 000 weitere Kinder zur Welt kommen. Einige waren das Ergebnis von Vergewaltigungen, andere entstanden aus kurzlebigen Affären. Viele wurden von wohlwollenden Familien adoptiert. Manchmal wurde der Name des Vaters auf der Geburts- oder Taufurkunde geändert oder gar nicht erst vermerkt. Zum Teil geschah dies zum Schutz der Kinder selbst. Zum Teil aber auch zum Schutz der Mütter. Zwar war Norwegen erobertes Territorium, aber mit dem Feind zu schlafen, galt in den Augen des Widerstands immer noch als Verbrechen. Lebensborn gewährte den Frauen Unterschlupf und finanzielle Unterstützung und brachte sie darüber hinaus in vom Militär beschlagnahmten, gut ausgestatteten Hotels unter, um sie vor dem Zorn der norwegischen Gesellschaft abzuschirmen. Sobald ihre Kinder das Licht der Welt erblickt hatten, standen die Bedürfnisse der Mütter jedoch an zweiter Stelle. Es folgten geheime Absprachen und Propagandamaßnahmen, bis die Frauen, die – von ihren Familien und der Gesellschaft isoliert und geächtet – oft auf sich allein gestellt waren, einwilligten, ihre Kinder zum Wohle des Reiches aufzugeben. Die meisten Mütter entschieden sich, ihre Kinder bis zu einem gesunden Alter von einem Jahr zu stillen, und hatten dann alle Mühe, kein zu starkes Band zu dem Kind zu knüpfen, das sie zwangsläufig verlieren würden. Etwa 250 Kinder, die man für die »Reinsten der Reinen« erachtete, wurden nach Deutschland geschickt. Kinder der nächstbesten Abstammung brachte man bei geeigneten norwegischen Familien unter, die sich der deutschen Sache verbunden fühlten. Die anderen waren gezwungen, in einem staatlich anerkannten Fegefeuer zu verweilen und den Krieg in den beengten Räumen eines Waisenhauses auszusitzen.

Am 15. Mai 1941 brachte eine unverheiratete Frau in einem Hotel in Oslo einen blonden, blauäugigen Jungen zur Welt. Sein Name war Erik. Die ersten Tage seines jungen Lebens verbrachte er zusammen mit seiner Mutter in einer Wohnung in jenem Stadtteil, der mittlerweile zum Epizentrum der Naziherrschaft über Norwegen geworden war. Eines Tages jedoch, noch bevor er sieben Monate alt war, packte seine Mutter ihn ein und brachte ihn in das Waisenhaus neben dem Gefängnis, wo Feinde der Besatzung gefoltert und ermordet wurden. Zielstrebig ging sie an den uniformierten Soldaten vorbei auf das Waisenhaus zu. Dort ließ sie ihren Jungen zurück.

Und so nahm die Suche nach neuen Eltern und einem neuen Namen ihren Anfang.

EINS DER MANN AUF DEM BERG

Zeit ist am kostbarsten, wenn nicht mehr viel davon bleibt.

DAG AABYE

Wie sehr die Zeit uns doch prägt.

Ich war ein 32-jähriger Workaholic, als mich die verwirrende und zugleich faszinierende Geschichte eines geheimnisvollen älteren Mitbürgers, der auf einem Berg lebend die geistigen und auch körperlichen Grenzen des Menschen auslotete, in ihren Bann zog. Ich arbeitete zu jener Zeit als Autor für verschiedene Magazine, war glücklich verheiratet und lebte in Toronto den Traum aller Millennials von einem Leben in der Großstadt. Wie so viele junge Journalisten definierte ich mich über die Geschichten, die ich erzählte, überzeugt davon, die von mir geschriebenen Worte seien von genauso großer Bedeutung wie alles andere in meinem Leben. Zwar schrieb ich über die unterschiedlichsten Menschen, jedoch immer mit demselben Ansatz: Ich drang in ihr Leben ein und folgte ihnen auf Schritt und Tritt, bis ich sie »durchschaut« hatte. Erst wenn meine Notizbücher bis zum Rand gefüllt waren, verkündete ich meinen Rückzug. Dann winkte ich zum Abschied und machte mich auf den Weg nach Hause an meinen Schreibtisch, wo ich, umgeben von Notizen und den Stimmen, die aus meinem Aufnahmegerät drangen, das Wesen meiner Protagonisten und Protagonistinnen auf ein Word-Dokument auf meinem Computer bannte. Der Gedanke, meine journalistische Tätigkeit könnte sich irgendwann wie ein Tauschgeschäft anfühlen, hatte mich immer abgeschreckt, und doch war genau das eingetreten. Sobald alles gesagt und erledigt war und meine Worte gedruckt vor mir lagen, zog ich weiter. Auf der Suche nach der nächsten Story. Dem nächsten Thema. Der nächsten Person.

Bis ich Dag Aabye kennenlernte.

Es war meine journalistische Neugier, die mich dazu bewegte, quer durch drei Zeitzonen zu fliegen, um einen Mann zu treffen, der in einem Schulbus an einem Berghang hauste und dessen Name sich so kompliziert las, dass ich nicht wusste, wie ich ihn aussprechen sollte. Damals ahnte ich noch nicht, dass meine erste Begegnung mit dem rätselhaften alten Trailrunner des Okanagan Valley eine sechs Jahre andauernde Suche in Gang setzen würde, die mich – in dem Versuch, ihm zu helfen, herauszufinden, wer er war, und anderen zu erklären, warum er so war, wie er war – unzählige Male an diesen Berghang zurückführen sollte. Ebenso wenig ahnte ich, dass er gleichzeitig mir dabei helfen würde, mich selbst zu verstehen, und mir aufzeigen würde, warum ich so war, wie ich war.

Doch zunächst einmal saß ich in einem vietnamesischen Restaurant in Toronto und lauschte den vagen, unvollständigen und etwas unverständlichen Geschichten über den legendären Dag Aabye, die mir der Bildredakteur Myles McCutcheon erzählte. Myles war ein enthusiastischer CrossFit-Jünger, Trailrunner und ehemaliger Kollege, den ich noch von meinem Job bei einem Sportmagazin kannte. Nachdem er viel Zeit in Gesellschaft professioneller Athleten und Athletinnen verbracht hatte, konnte er sich für Ruhm und den ganzen Trubel um berühmte Persönlichkeiten nicht mehr großartig begeistern. Doch die weißhaarige »Jesusfigur«, der er sechs Jahre zuvor nach 75 Kilometern eines insgesamt 125 Kilometer langen Ultramarathons auf dem Gipfel eines zerklüfteten, einsamen Berges begegnet war, hatte ihn nachhaltig beeindruckt. Dag war Myles seit diesem Tag nicht mehr aus dem Kopf gegangen und im Herbst 2015 versuchte Myles dafür zu sorgen, dass es mir ebenso ging.

»Was ist so besonders an diesem Typen?«, fragte ich.

Seiner Beschreibung nach war Dag ein zurückgezogen lebender Spitzensportler, der seine Tage mit Trainingsläufen auf auserwählten Pfaden verbrachte, von deren Existenz andere noch nicht einmal ahnten.

»Er ist fast so eine Art Superman oder Tarzan – nur dass er eben alt ist und in einem Bus lebt«, sagte Myles.

»Superman war ein verwaister Außerirdischer«, antwortete ich.

»Genau.«

»Und Tarzan ein verwildertes Kind, das zu einem verwilderten Mann wurde.«

»Du verstehst also, worauf ich hinauswill.«

Mein Interesse war geweckt. Ich versuchte, mir die Person, die Myles da beschrieb, im Detail vorzustellen – bis zu dem mitten in der Wildnis stehenden Schulbus. »Der Typ erinnert mich an Chris McCandless«, sagte ich.

In diesem Zusammenhang nicht an McCandless zu denken, jenen jungen Mann, dem Jon Krakauer mit seinem Buch In die Wildnis – Allein nach Alaska ein Denkmal gesetzt hatte – und das unter seinem Originaltitel Into the Wild auch als Film großes Aufsehen erregte –, war ein Ding der Unmöglichkeit. Im Jahr 1992 war McCandless dem Leben bei seiner wohlhabenden Familie entflohen und nach Alaska getrampt, wo er sich in die Wildnis zurückgezogen und bis zu seinem frühzeitigen Tod in einem alten Stadtbus gelebt hatte. Ich konnte der Geschichte wegen der tragisch-romantischen Weltanschauung des jungen Mannes, der ein Leben fern von jeglicher Zivilisation wagte, einiges abgewinnen. Doch wie so viele, die Krakauers Buch gelesen hatten, war auch ich der Meinung, dass McCandless’ Tod die Folge seiner eigenen Naivität gewesen war.

»Nein«, versicherte mir Myles. »Bei ihm hat das alles viel mehr Tiefgang. McCandless war ein naiver Grünschnabel. Dag ist eher so etwas wie ein alter Guru.«

Myles erklärte, dass Dag, lange vor seiner Karriere als Trailrunner, in Großbritannien als Schauspieler und Stuntman gearbeitet und im Zuge dessen mehrere kleine Nebenrollen in Blockbustern übernommen habe. Nachdem er Mitte der 1960er-Jahre nach Kanada ausgewandert sei, habe er sich schon bald einen Namen als der erste Extremskifahrer der Welt gemacht – bis zu dem Tag, an dem er Ruhm und Ehre in den Wind geschlagen und sich in den Wald zurückgezogen habe, aus dem er erst Jahre später als einer der weltweit ältesten Langstreckenläufer wieder auftauchen sollte.

Je mehr Myles erzählte, desto mehr sah ich in Dag eine Art Forrest Gump. Pierre Trudeau, die Beatles, Ursula Andress, Michael Caine – auf die ein oder andere Weise war Dag mit ihnen allen verbunden. Doch für Myles verkörperte er etwas viel Grundlegenderes. Dags Lebensstil machte ihn zu einer Fallstudie, welche die Theorie unterstützte, der Mensch sei – mehr noch als jedes andere Wesen dieser Erde – an einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung in der Lage gewesen, extrem weite Strecken zurückzulegen, bis die gesellschaftlichen Strukturen unsere Evolution modifiziert und uns sesshaft gemacht hätten.

Die Theorie tauchte erstmals im Jahr 2004 in den akademischen Werken des Evolutionsbiologen Daniel Lieberman und des Biologen Dennis Bramble auf und erlangte später durch das Buch Born to Run – Ein vergessenes Volk und das Geheimnis der besten und glücklichsten Läufer der Welt von Christopher McDougall größere Bekanntheit. McDougall hatte einige Zeit in Mexico bei den Tarahumara (»Jene, die schnell laufen«) verbracht, einem zurückgezogen lebenden Stamm indigener Spitzensportler. Bekannt als die besten Ultraläufer der Welt waren die Tarahumara dazu in der Lage, 320 Kilometer in Sandalen zurückzulegen und dabei die meisten gängigen Laufverletzungen zu vermeiden. Myles war ein Verfechter der »Hypothese vom Menschen als Langstreckenläufer«, die besagt, dass wir aufgrund von evolutionären Anpassungen eigentlich in der Lage seien, über weite Entfernungen hinweg von Dorf zu Dorf zu wandern, mit Beutetieren Schritt zu halten und zur rechten Zeit an Fleisch zu kommen. Doch unsere gegenwärtigen Verhaltensmuster hätten uns dieser Fähigkeit beraubt. Der Aufbau unserer Füße und die Art und Weise, wie wir auftreten, habe sich durch das Tragen von Schuhen verändert, was Verletzungen begünstige, während gleichzeitig aufgrund der Annehmlichkeiten, die die moderne Wissenschaft und Gesellschaft böten, keine Notwendigkeit mehr bestünde, große Entfernungen zu bewältigen.

Dag dagegen lebte in der Wildnis und trainierte seinen Körper darauf, sich 24 Stunden durchgehend auf den Beinen zu halten. Auch wenn er nicht jagte oder nach Essbarem suchte, so lebte er dennoch größtenteils abseits der Gesellschaft, rannte sozusagen um sein Leben und für sein Leben gern – und das 1 200 Stunden im Jahr. Myles wollte seine Geschichte verfilmen, doch dafür brauchte er jemanden, der sie aufschrieb. Und so kam ich ins Spiel.

»Und er läuft tatsächlich 125 Kilometer am Stück?«, fragte ich.

»Ja«, sagte Myles.

»Obwohl er viermal so alt ist wie seine Gegner?«

»Genau.«

Etwas an diesem alten Mann, der offensichtlich die Art und Weise infrage stellte, wie wir als Gesellschaft körperliche Leistungsfähigkeit und den Prozess des Älterwerdens wahrnehmen, erregte mein Interesse. Die Vorstellung, dass ein umherstreifender Spitzensportler möglicherweise langsamer alterte als der Rest von uns, sich zugleich aber auch einem einfachen Leben in der Wildnis verschrieben hatte, faszinierte mich. Als Reporter bin ich immer auf der Suche nach Menschen mit interessanten Geschichten. Mit Ende 20 arbeitete ich als Investigativjournalist beim Toronto Star, wo ich Hochstaplerinnen und Diebe entlarvte und die menschliche Tendenz beleuchtete, die Regeln unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens auszuloten, um sich selbst auf Kosten anderer einen Vorteil zu verschaffen. Erst als ich beim Magazin Sportsnet anfing, schlugen mich zunehmend Geschichten über Menschen in ihren Bann, die entweder aufgrund reinen Talents oder radikalen Trainings außerordentliche Fähigkeiten in einer Sache entwickelt hatten und darüber nicht selten andere Aspekte ihres Daseins vernachlässigten.

Ob sich diese Geschichten um einen aufsteigenden Stern im Hockey, Baseball oder Schach drehten, spielte dabei keine Rolle. Die Spannung lag darin, wie viel sich die jeweilige Person körperlich, geistig und emotional abverlangen konnte, bevor sie ihren Höhepunkt erreichte. Aus diesem Grund fand ich Sportler, die bereits mitten in ihrer Karriere steckten, interessanter, denn sie hatten ein klareres Bild davon, wie schnell der Körper nachlässt und der Ruhm verblasst. Von all den Leuten, mit denen ich bisher gesprochen habe, verstand jedoch niemand besser, welch emotionalen Tribut der menschliche Verfall fordert, als die älteren, auf der Strecke gebliebenen Athleten, deren Glanzzeiten bereits hinter ihnen lagen. Nur sie konnten die unausweichliche Tragödie beschreiben, die alle Sportprofis erleben, wenn sie an den Punkt kommen, an dem einfach nicht mehr möglich ist, was einst kein Problem war.

Der Mann, dem Myles auf dem Gipfel eines Berges begegnet war, schien sich mehr ins Zeug zu legen, um die Grenzen des menschlichen Körpers zu überwinden, als alle anderen Athleten und Athletinnen, die ich je kennengelernt oder über die ich je geschrieben hatte.

Stellte sich nur die Frage, ob Myles überhaupt genug über Dag wusste, um ihn ausfindig zu machen. »Einmal quer durch das Land zu fliegen und dann den Wald nach einem Typen zu durchkämmen, der eigentlich gar nicht gefunden werden will, kommt mir ziemlich sinnlos vor«, sagte ich. »Weißt du, wo sein Schulbus steht?«

Myles schüttelte den Kopf. »Es ist so«, antwortete er. »In Vernon gibt es eine Sportsbar, in der er gern einen trinken geht.« Myles hatte in den letzten Wochen immer wieder Nachrichten in der Bar hinterlassen. Eine Antwort von Dag war bisher ausgeblieben, doch für den Fall, dass dieser ihn doch noch zurückrufen sollte, wollte Myles in den Startlöchern stehen. Einige Monate vergingen, bevor wir uns hinsichtlich des Projektes erneut in Verbindung setzten. Zu jener Zeit erreichten Myles immer wieder Anrufe von Münztelefonen im gesamten Okanagan Valley. »Letztens habe ich einen Anruf aus Armstrong erhalten«, sagte Myles. »Als ich abgehoben habe, war Dag dran. Ich habe ihm erklärt, wer ich bin und dass ich einen Film über ihn und sein Leben in der Wildnis drehen will. Er meinte, wir könnten ihn begleiten. Sofern wir am Donnerstag in einem Monat um 11 Uhr vormittags in einer Sportsbar am anderen Ende des Landes sind. Ich schätze mal, wenn wir da nicht auftauchen, hören wir nie wieder von ihm.«

»Und was machen wir, wenn er nicht auftaucht?«, fragte ich.

Myles sah mich einen Moment lang verdutzt an, dann sagte er: »Na ja, dann müssen wir uns wohl auf einen langen Marsch durch die Wälder einstellen.«

Einen Monat später saß ich am Pearson International Airport in Toronto und wartete auf meinen Flug. Mit dabei hatte ich eine Reisetasche mit Ausdrucken aller Zeitungs- und Onlineartikel, die ich über Dag hatte finden können und die ich mir im Verlauf von zwei Flügen und der nächsten sieben Stunden zu Gemüte führte. Geschichten über ihn gab es jede Menge, konkrete Anhaltspunkte allerdings nur wenige. Teile seines Lebens waren in Magazinen und Zeitungen sowie in Büchern über die Geschichte des modernen Skisports veröffentlicht worden. Die Berichte hatten alle die Tendenz, nur allzu schnell über die komplexeren und missverstandenen Feinheiten seines Lebens hinwegzugehen – zum Beispiel über die Frage, warum er sich in die Wildnis zurückgezogen oder wie er sich zu einem Ultramarathonläufer entwickelt hatte, der sogar bei Wettbewerben antrat. Seine Familie wurde zwar hier und da erwähnt, doch gab es nirgends einen Hinweis darauf, was sie ihm oder was er ihr bedeutete. Laut dieser Storys trat er Mitte der 1960er-Jahre in den Kulturkreisen Hollywoods mit einem Mal als Stuntman in Erscheinung, der sich zu Zeiten, als Skifahren gerade zu einem Massensport wurde, einen Namen in dieser Branche machte. Dann verschwand er für mehrere Jahre von der Bildfläche, nur um genau zu dem Zeitpunkt, als der Ultramarathon die Welt eroberte, als Läufer wieder aufzutauchen.

Die meisten Artikel beschrieben ihn als Einsiedler. Doch in diese Schublade passte Dag eigentlich nicht so recht. Zwar zog er sich so weit wie nur möglich von der Gesellschaft zurück und harrte wochenlang ohne jedweden menschlichen Kontakt in der Wildnis aus, doch dann kehrte er immer wieder in die Zivilisation zurück – und das nicht nur, weil er etwas zu essen brauchte. Für gewöhnlich landete er in einer schmuddeligen Sportsbar, die an ein Fitnessstudio angeschlossen war, wo die Stammkunden unter signierten Postern von Michael Jordan und Wayne Gretzky saßen, sich Bier hinter die Binde kippten und Pommes futterten. In dieser Bar hatte Myles eine Nachricht hinterlassen und dort traf ich am 19. November 2015 zum ersten Mal auf Dag Aabye.

Die Bar war nur zu einem Viertel belegt, doch die Anwesenden waren größtenteils Stammkunden, die sich hier regelmäßig trafen, um den Nachmittag mit ein paar Bierchen totzuschlagen. Ich war kaum über die Schwelle getreten, als ein Mann auf seinem Weg nach draußen mittels eines kurzen Blickes auf meine Jacke schloss, dass ich nicht aus der Gegend stammte.

»Sie sind bestimmt auf der Suche nach Dag«, sprach er mich an.

»Ist er da?«, fragte ich.

Der Mann zeigte auf ein Paar alter Langlaufskier, die neben der Tür an der Wand angebracht waren. Darunter hing ein Foto, das vermutlich um 1965 herum entstanden war und einen jungen Skifahrer zeigte, der vom Dach eines Hotels sprang. Ich betrachtete das Bild genauer.

»Er sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus«, sagte der Mann. »Aber Sie können ihn nicht übersehen.« Mit diesen Worten trat er nach draußen in die Sonne, während ich weiter in die Bar hinein- und auf die Lautsprecher zuging, aus denen Lynyrd Skynyrd schallte.

Kerzengerade saß Dag auf einem Barhocker, in der einen Hand ein Kokanee-Bier, in der anderen ein halb gegessenes Clubsandwich. Myles war mit einem früheren Flug angereist, um sich mit dem in British Columbia ansässigen Filmemacher Derek Frankowski zu treffen. Derek war Ende 30 und hatte sich mit Independent-Filmen in der Mountainbikeszene sowie als Naturfilmer für die BBC einen Namen gemacht. Myles und Derek blieben sitzen, als ich mich ihrem Tisch näherte. Dag, der mich kommen sah, legte sein Sandwich beiseite und erhob sich. Wie ein Soldat in Habachtstellung baute er sich mit geschwollener Brust und angelegten Armen vor mir auf. Er war über 1,80 Meter groß und ich schätzte ihn auf gerade einmal gute 60 Kilogramm. Er hatte eine weiße, verfilzte Mähne, eine lange, spitze Nase und einen schneeweißen Vollbart, der seinen Mund verbarg. Er trug eine Fleecejacke im Camouflage-Muster, Laufhosen und Schuhe, die an den Innenseiten mit Klebeband geflickt waren. Er streckte mir die Hand entgegen. Seine Finger waren krumm und schief, seine Nägel blau, abgebrochen oder nach Jahren der Vernachlässigung und Abnutzung gar nicht mehr vorhanden. Ich schlug ein.

»Das ist Dag«, stellte Myles uns einander vor.

Die richtige und in seiner Heimat gebräuchliche Aussprache seines Namens lautete »Dog«, aber seit er Mitte der 1960er-Jahre nach Nordamerika gekommen war, nannten ihn alle »Dayg«. Und mit seinem Nachnamen hatten die Leute noch mehr Schwierigkeiten. Er schrieb ihn meist A-a-b-y-e, obwohl die korrekte norwegische Schreibweise Å-b-y-e war. Für Leute, die nicht mit skandinavischen Sprachen vertraut waren, war beides verwirrend. Wenn Unbekannte seinen Namen falsch aussprachen, korrigierte er sie so gut wie nie, es sei denn, sie fragten nach. In diesem Fall erläuterte er ihnen, dass Åbye wie »Obi« ausgesprochen wurde – »wie Obi-Wan Kenobi«.

Dag sah mich an. »Du bist also der, der zum Everest will?«

Ich war mir nicht sicher, was Myles ihm erzählt hatte.

»Nach dem, was ich gelesen habe, soll der Weg zum Gipfel mit Toten gepflastert sein, aber stimmt es, dass der Trail zum Fuß des Berges komplett zugemüllt ist?«, fuhr Dag fort.

Ich warf Myles einen Blick zu, unsicher, wohin dieses Gespräch führen würde. Myles zuckte die Achseln. Ich hatte an einem Buch über einen Bergsteiger aus Montreal gearbeitet, der dem Tod auf einigen der höchsten Berge der Welt nur knapp entgangen war. Und ich bereitete gerade eine Reise nach Nepal vor, wo ich die Psyche der Männer und Frauen zu studieren hoffte, deren Freizeit daraus bestand, sich in dieser weiten Welt ausgerechnet an einen Ort zu schleppen, wo sich ihr Blut in Brei verwandelte und ihre Lunge mit Flüssigkeit füllte, wo sie eine Hirnschwellung und kongestive Herzinsuffizienz erlitten.

»Ich bin nicht sicher, was den Müll angeht«, antwortete ich schließlich. »Aber was die Toten betrifft, hast du recht.«

»Glaubst du, dass auf dem Gipfel Plastik herumliegt?«

Ich wusste, dass dort oben Flaggen und Fahnenstangen und ausrangierte Sauerstoffbehälter herumstanden. Über Plastik an sich hatte ich mir jedoch noch nie Gedanken gemacht. »Wahrscheinlich schon«, erwiderte ich.

»Dann ist es mittlerweile wirklich überall.« Er griff nach seinem Bier und fuhr fort: »Anscheinend soll es bald mehr Plastik als Fisch in den Meeren geben.«

»Das wusste ich nicht«, sagte ich.

An dieser Stelle schaltete sich Myles ein und fragte Dag, ob wir ihn zu seinem Bus begleiten dürften. Als der den Kopf schüttelte, fragte Myles, ob er uns dann vielleicht seine Trails zeigen könnte. Das wäre möglich, antwortete Dag, aber wir müssten uns darauf einstellen, irgendwo in der Kälte zu campen. Myles warf einen Blick auf meine Jacke und seufzte: »Wir werden die nötigen Vorbereitungen treffen.«

»Okay«, entgegnete Dag. »Dann zeige ich euch morgen mein Trainingsgebiet.«

»Ist es weit von hier?«, fragte Myles.

»Man ist schon eine Zeit lang unterwegs«, antwortete Dag.

»Und was gibt es da oben sonst noch?«, fragte Myles.

»26 Kilometer unbekannter Trails«, erwiderte Dag.

»Inwiefern unbekannt?«, fragte Myles. »War außer uns noch nie jemand dort?«

Dags Bart bewegte sich mit seinen Lippen. »Bisher hat sich noch nie jemand danach erkundigt.«

ZWEI DIE GESCHICHTEN, DIE WIR ERZÄHLEN

Doch jeder Mann spricht nur die halbe Wahrheit.

DIE FABEL VON GRETTIR DEM STARKEN EINE ISLÄNDISCHE SAGE

Es war kalt und ruhig und so kurz nach Tagesanbruch kroch die Temperatur nur langsam über den Gefrierpunkt, während die Sonne sich über die Bergkuppen erhob. Dag saß auf dem Beifahrersitz von Dereks Subaru und lotste uns in Richtung Norden durch das Okanagan Valley bis zu einer nicht ausgezeichneten Ausfahrt, von wo aus unser Aufstieg zu Dags Camp beginnen sollte. Der Weg durch die Wildnis war bewusst beschwerlich und wenig einladend gestaltet, der Zugang so gut versteckt, dass sogar er hin und wieder Schwierigkeiten hatte, ihn zu finden. Und doch war er immer schon da gewesen – ein alter Wildwechselpfad, der von Weißwedelhirschen, Kojoten, Bären, Wölfen und Pumas benutzt wurde und den Dag zweckentfremdet hatte; eine natürliche Durchgangsstraße, die von dem vernarbten Gelände einer Schottergrube über einen Fluss und einen Berg hinauf in das Hinterland von British Columbia führte.

Vom Highway aus fuhren wir auf eine Zubringerstraße. Vor uns, außerhalb des Blickfeldes der großen Transportlastwägen und der Tagesausflügler, die sich von Nord nach Süd durch die reifüberzogenen Weinbaugebiete und Kirschplantagen des Okanagan Valleys schoben, brannte ein Feuer aus Knochen und Gestrüpp – tote Tiere und Abfall, den Straßenarbeiter nur wenige hundert Meter abseits des Highways zu einem Haufen von der Größe eines Stadtbusses aufgetürmt hatten. Wir waren gerade einmal 50 Meter von der Straße entfernt, als Dag uns eröffnete, dass wir den Rest des Weges zu Fuß zurücklegen müssten. »Stellt den Wagen am besten hier neben dem Gebüsch ab«, sagte er. »Da steht er sicher, solange wir unterwegs sind.«

Derek parkte das Auto in der Nähe der Hauptstraße, aber so, dass es von dort nicht zu sehen war. Der gefrorene Schotter knirschte unter unseren Füßen, als wir unsere Ausrüstung zusammensuchten und Dag folgten, der uns um den Steinbruch herum- und auf die vom Lagerfeuer her wabernde Rauchwolke zuführte. Er ging voraus. Quer über seiner Schulter lag ein Stock, an dem eine Kettensäge hing – Ersatz für die in seinem Trainingslager, die erst vor Kurzem von einem Bären auf der Suche nach Essbarem demoliert und durch den Wald geschleift worden war.

»Es ist kaum zu glauben, was für einen Schaden ein einzelner neugieriger Bär anrichten kann«, sagte er.

Wir wanderten am Feuer und den Kiesgruben vorbei durch ein weites Feld, das von vertrockneten Rippen, Wirbelsäulen und Tierschädeln übersät war – den Überresten der Opfer, die der eine oder andere menschliche Vorstoß in diese Gegend gefordert hatte. »Die meisten wollen so etwas nicht sehen«, bemerkte er. Die Tierkadaver stammten von Unfällen und waren zum Verrotten hierhergebracht worden. Neben einem Elch, der vor noch nicht allzu langer Zeit totgefahren und dann als Futter für die Geier hier abgelegt worden war, blieb er stehen. Maden und Fliegen arbeiteten sich durch das verbliebene Fleisch und nahmen alles in sich auf außer den Verwesungsgeruch. Dieser Geruch, kombiniert mit dem Schlachtfeld selbst, schien wie ein Schutzwall zu wirken, wie eine natürliche Grenze, die nur die krankhaft Neugierigen je überschreiten würden.

Dag ging um den Kadaver herum und auf einen alten Stacheldrahtzaun zu. Vorsichtig legte er die Kettensäge auf der anderen Seite des Zauns ab und drückte – immer darauf bedacht, nicht an den spitzen Widerhaken hängenzubleiben – wie ein Boxer, der in den Ring steigt, den Draht auseinander. Dann bückte er sich, stieg mit einem Bein über den unteren Draht und schob dann langsam den Oberkörper nach. Sobald er auf der anderen Seite war, startete er die Stoppuhr an seinem Arm und wartete, bis es auch der Rest von uns durch den Zaun geschafft hatte.

Die nächsten zehn Minuten folgten wir einem Trampelpfad, der über Nacht gefroren war. Dann blieb Dag abrupt stehen.

Am Anfang des Weges zu Dags Trainingscamp lag ein Haufen brennender Tierkadaver. (Mit freundlicher Genehmigung von Derek Frankowksi.)

»Hier ist der Eingang«, sagte er. Auf Höhe einer kaum wahrnehmbaren Einbuchtung im gefrorenen Efeu, die durch eine Wand aus wilden Lärchen führte, verließ er den Weg, schob Zweige und Äste beiseite und verschwand im Gestrüpp. Myles, Derek und ich warfen uns einen kurzen Blick zu. Wir waren vollbepackt mit der Kameraausrüstung und all dem, was wir für eine Übernachtung in Dags Welt für nötig hielten: Schlafsäcke, ein Zelt, Essensvorräte und mehrere Flaschen Wasser. Wir zurrten die Schultergurte unserer Rucksäcke enger, dann folgten wir Dag durch das Geäst hinein in den Wald. Im Gegensatz zu uns war er mit leichtem Gepäck unterwegs, abgesehen von der Kettensäge hatte er nur einen kleinen Rucksack dabei. Kurz nachdem wir auf einen Wildwechselpfad abgebogen waren, kreuzte ein rauschender Bach unseren Weg. An einem abgebrochenen Ast am Ufer hing ein Fleece-Pullover.

»Gehört der dir?«, fragte ich.

»Frische Wäsche«, antwortete er.

Er griff nach dem Pullover und nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass er trocken war, nahm er seinen Rucksack ab und packte ihn zu den Dingen, die er tags zuvor in der Stadt besorgt hatte: eine Dose Bohnen, eine Packung Zündhölzer und ein Brot.

»Wie weit ist es denn noch?«, fragte ich. Seit wir die Straße verlassen hatten, war in etwa eine halbe Stunde vergangen.

»Wir sind erst ganz am Anfang«, erwiderte Dag.

Die nächste Stunde lang kämpften wir uns einen steilen Hang voller Bäume hinauf, deren dünne Stämme wir uns dabei zur Hilfe nahmen. Eine Reihe Serpentinen führte uns zu einer alten Forststraße, die laut Dag für die Nutzung mit Pferden vorgesehen, 80 Jahre zuvor jedoch aufgegeben worden war. Der Weg war überwuchert von 50 Jahre alten Setzlingen, aufgekeimt aus den überhängenden Ästen der Fichten und Kiefern, die von den ersten Holzfällern angepflanzt worden waren, nachdem diese sich hier niedergelassen und die alten Wälder abgeholzt hatten, um daraus Schiffsmasten, Häuser, Tische und Stühle herzustellen. Myles, Derek und ich hielten kurz an und lehnten uns gegen einen abgeholzten Stamm, um Atem zu schöpfen und einen Schluck Wasser zu trinken. Dag trank nichts. Danach ging es weiter bis zum Ende des alten Forstwegs, von wo aus wir erneut auf einen Wildwechselpfad abbogen und dann weitere acht Kilometer und 335 Höhenmeter zurücklegten.

Am späten Vormittag schließlich hielt Dag an und teilte uns mit, er wolle uns etwas zeigen. Er führte uns an den Rand einer hohen Steilwand. Unter uns ragten die Wipfel von 30 Meter hohen Fichten empor, die sich in das Okanagan Valley hineinzogen, welches sich bis zum südlichen Horizont erstreckte. Wäre da nicht in weiter Ferne die Stadt gewesen, deren Schornsteine Stickstoffoxide, Schwefel und Kohlenstoff ausspuckten, hätte der Anblick, der sich uns bot, auch ein Gemälde von Bob Ross sein können.

»Mein fensterloser Blick auf die Gesellschaft«, sagte Dag. Tausende von Menschen lebten in dem Tal unter uns. Und niemand von ihnen konnte sehen, was er sah.

Er kehrte der Steilwand den Rücken und setzte seinen Weg den Berg hinauf fort. Wir waren fast den gesamten Morgen über unterwegs gewesen und dass wir uns Dags eigentlichem Trainingsgebiet näherten, war lediglich daran zu erkennen, dass er die Uhr an seinem Handgelenk anhielt. Er hatte die Zeit gestoppt. So konnte er seine Geschwindigkeit im Blick behalten. Für ihn war es die einzige Möglichkeit, einzuschätzen, ob er sich im Vergleich zum letzten oder vorletzten Mal, als er auf dem Weg zu seinem Camp war, verbessert hatte.

Im Geist notierte er sich die angezeigte Zeit und betrachtete dann die dünne Schicht Schnee zu seinen Füßen. »Wenn mehr Schnee liegt, lege ich falsche Fährten, für den Fall, dass jemand den Weg hier findet.«

»Bist du schon mal jemand anderem hier oben begegnet?«, fragte Derek.

»Ich glaube, seit den Holzfällern war niemand mehr hier«, antwortete er. »Wenn ich Bärenkot finde, freue ich mich immer. Aber wenn ich Müll finden würde, würde mir das Angst machen. Dann wüsste ich, dass man mich entdeckt hat.«

»Gibt es hier oben viele Bären?«, fragte ich.

»Die gibt es hier überall«, sagte Dag. »Wobei sie jetzt im Winterschlaf sein sollten. Ich suche aber auch nicht nach ihnen. Vor ein paar Wochen hat ein Schwarzbär mir und meinem Bus einen Besuch abgestattet. Um fünf Uhr morgens. Er hat versucht, mein Lebensmittellager aufzubrechen, und mich dabei aufgeweckt.«

»Großer Gott«, sagte ich.

»Ich lagere mein Essen in einer Kühlbox, die ich mit einer Kette vorn am Bus befestigt habe«, erklärte Dag. »Ich habe gehört, wie er versucht hat, sie wegzuzerren. Der ganze Bus hat gewackelt, also bin ich raus, um mit ihm zu reden.«

Ich hielt das für einen Witz, doch dann wurde mir klar, dass er es ernst meinte.

»Wie redet man denn mit einem Bären?«, fragte ich.

»Na ja, man sagt, ›Hey Bär! Hey, hey, Bär. Das ist mein Essen, Bär‹.«

»Und was hat der Bär dann gemacht?«, fragte ich.

»Was Bären halt so machen. Jede Menge Lärm und sich auf die Hinterbeine gestellt. Die wollen einen bloß einschüchtern, aber da sind sie bei mir an der falschen Adresse.«

Ich wartete einen Moment, nicht ganz sicher, was ich von dieser Geschichte halten sollte.

Dag zeigte auf eine natürliche Wand aus Weihrauchzedern, die etwa 20 Meter entfernt lag. Ihren dünnen Stämmen nach zu urteilen waren sie jung, ihre Äste so ineinander verzweigt, dass mein Blick sie nicht durchdringen konnte. »Mein Lager liegt hinter den Bäumen«, sagte er.

Vom Hauptweg aus lotste er uns auf einen versteckten Pfad, der durch die Zedern verlief. Das letzte Stück des Weges – ein von natürlichen Mauern umgebener Korridor – führte auf eine Lichtung, die auf drei Seiten durch Hügel sowie ein Dickicht aus weiteren Zedern und ausgewachsenen Hemlocktannen abgeschirmt war. Dies führte dazu, dass man Dags Camp erst entdeckte, wenn man schon mittendrin stand. Ich befand mich nur einen Meter von seiner Feuerstelle entfernt – einem einfachen, von Steinen umrahmten Loch im Boden –, als mir klar wurde, dass wir am Ziel angelangt waren. Zu meinen Füßen, bedeckt von einem Zentimeter Schnee, lag eine gusseiserne Grillpfanne. Eine Plane im Camouflage-Muster bedeckte Dags Zelt – eigentlich eine tragbare Hütte, die er fünf Jahre zuvor in einem Baumarkt gekauft und in den Wald verfrachtet hatte. Er hatte sie neben eine Bank gestellt, die er aus einem Baumstamm geschnitzt und mit zwei weiteren Baumstümpfen abgestützt hatte. Abgesehen davon gab es auch noch andere Baumstümpfe, die als Möbel dienten – einer als Esstisch, einer als Hocker und ein anderer als Hackstock. Als ich den Blick noch einmal über den Weg schweifen ließ, den wir gekommen waren, bemerkte ich, dass ich geradewegs an einem zwei Meter hohen Holzstapel vorbeigegangen war, der sauber aufgeschichtet zwischen zwei große Hemlocktannen gezwängt war.

»Willkommen«, sagte Dag mit einer Handbewegung in Richtung der Baumstümpfe und der Bank. »Fühlt euch wie zu Hause.« Dann hielt er kurz inne. »Obwohl wir ja eigentlich alle nur zu Gast in der Natur sind.«

Nach und nach fielen mir die Spuren des Bärenangriffs ins Auge – eine zerbrochene Kaffeetasse, die kaputte Kettensäge, Gebiss- und Klauenabdrücke an einer Plastikflasche Orangensaft. Dag ging hinüber zu seinem Zelt, öffnete den Reißverschluss der Außenplane, die als Regenschutz diente, und holte einen Gasofen und einige Laternen hervor. Dann ließ er seinen Rucksack auf einen Haufen Decken, Schlafsäcke und Kissen fallen, die ihn in den kalten Herbstnächten warmhielten. Es war der 20. November und auch wenn er eigentlich noch nicht bereit war, sein Lager zu verlassen, so war ihm doch klar, dass der Schnee nun jeden Tag mehr werden konnte und den Auf- beziehungsweise Abstieg irgendwann unmöglich machen würde. Bald wäre es also an der Zeit, sich in seinen Bus zurückzuziehen, der ihm während der langen Wintermonate als Hauptwohnsitz diente; obwohl er die Ruhe und Einsamkeit seines Trainingslagers der Ruhe und Einsamkeit seines Busses vorzog, der nur etwa 500 Meter von der nächsten Schotterstraße entfernt stand und damit vergleichsweise leicht zu erreichen war.

»Hier oben bin ich frei«, erklärte er. »Ich kann mich hier tagelang ohne jede Ablenkung aufs Laufen konzentrieren. Aber zu lang sollte man auch nicht allein sein.« Er versuche, diese Phasen der Isolation auf ein Maximum von zwei Wochen am Stück zu begrenzen. »Das geht schon auch mal länger, aber es macht dann auch etwas mit einem. Es verändert die Denkweise. Wir sind nun mal soziale Wesen, Herdentiere. Ich sehne mich zwar nach Einsamkeit, aber es liegt eben nicht in unserer Natur, uns komplett voneinander abzuschotten.«

Wir waren gerade einmal seit ein paar Minuten im Camp, als sich bereits die Kälte bemerkbar machte. »Wir sollten in Bewegung bleiben«, sagte Dag. Er führte uns einige Meter weiter hinauf zu einem Adlerhorst, wo er gern in der Sonne saß und seine Gedanken in einem Tagebuch verewigte, während über ihm die Greifvögel kreisten. Er sah ihnen dabei zu, wie sie in den Wald abtauchten. Oft hatten sie, wenn sie wieder aufflogen, etwas in den Klauen, das sich wand und krümmte. Manchmal, wenn er ganz stillsaß, landete einer davon nahe genug, sodass er sehen konnte, wie er den Schnabel in das Fleisch seiner Beute schlug.

Wir waren gerade auf halbem Weg zurück zu seinem Lager, als wir auf Spuren stießen.

»Zu welchem Tier gehören die?«, fragte ich.

Dag stellte einen Fuß neben einen der Abdrücke. »Für einen Luchs sind sie zu groß«, sagte er. »Ich tippe auf einen Puma.«

Ich kannte mich nicht gut mit Pumas aus, aber eines wusste ich: Sie lauerten ihrer Beute gern auf.

»Sind das frische Spuren?«, fragte ich.

Er begutachtete sie noch einmal. »Frischer als der Schnee jedenfalls«, antwortete er. Dann lächelte er mich an.

»Macht es dir keine Angst, dass ein Puma hier in der Gegend ist?«, fragte ich.

Sein Blick wanderte entlang der Tierspuren ins Gebüsch. Und dann erzählte er, wie er eines Abends auf dem Weg ins Tal – er wollte einem bevorstehenden Sturm entgehen – bemerkte, dass ihn etwas verfolgte. Erst hörte er etwas neben sich durch die Büsche rennen. Und dann sah er ihn. »Seine Augen haben im Dunkeln geleuchtet«, sagte er. »Er ist mir auf dem Trail durch die Nacht gefolgt. Aber man darf die Angst nicht die Oberhand gewinnen lassen. Wer Angst hat, verliert die Kontrolle über sich. Und die muss man unbedingt behalten. Letztendlich ist man selbst ja das Einzige, worauf man Einfluss hat.«

Die Nacht brach herein und als wir sein Lager wieder erreichten, lag die Temperatur bereits unter dem Gefrierpunkt. Dag griff nach ein paar Holzscheiten und legte sie in die Feuerstelle. Dann goss er Benzin darüber und entzündete ein Streichholz. Mit einem lauten Zischen fing das Holz Feuer. Wir wärmten uns die Hände, während er Wasser kochte und die anbrechende Dunkelheit uns die Abgeschiedenheit unserer Umgebung noch deutlicher vor Augen führte. Der Himmel war klar, kein Wind regte sich. Die einzigen Geräusche an dem Berghang kamen vom knisternden Feuer und dem Wasserkessel, aus dem der Dampf langsam nach oben stieg.

Während Dag das Feuer anschürte, erklärte er, wie wichtig es sei, mit der Welt in Verbindung zu bleiben. »Gerade wenn man so lebt wie ich.«