4,99 €

Mehr erfahren.

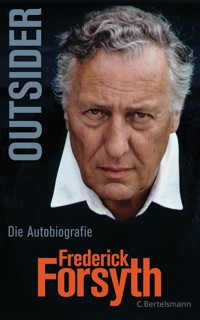

- Herausgeber: Bertelsmann, C.

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Sein Leben schreibt die besten Geschichten – die

spannende Autobiografie des Welt-Bestsellerautors

Frederick Forsyth war der jüngste Pilot der Royal Air Force, anschließend ein erfolgreicher Journalist an den Brennpunkten der Weltpolitik, bevor er seine Karriere als Autor mit einem Paukenschlag begann: Der Schakal. Seitdem haben seine Thriller Maßstäbe gesetzt, denn sie sind so nah an der Wirklichkeit, dass man sie als Prophezeiungen lesen kann.

Er nimmt die Leser mit auf eine Zeitreise, die für deutsche Leser besonders interessant ist. Nach dem Mauerbau berichtet Forsyth als Korrespondent aus Ost-Berlin. Dabei ist er auch dem amerikanischen Geheimdienst behilflich. Nur leider ist er bei seinen amourösen Abenteuern so unvorsichtig, dass er das Land Hals über Kopf verlassen muss.

Forsyth erzählt dabei von ersten Erfahrungen als Schüler im Nachkriegsdeutschland, von gefährlichen Abenteuern auf allen Kontinenten bis zur Erfüllung eines Traums, den er als kleiner Junge hatte. Ein Leben – spannend wie ein Thriller.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 497

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Frederick Forsyth

OUTSIDER

Die Autobiografie

Deutsch von Susanne Aeckerle

C. Bertelsmann

Für meine SöhneStuart und Shanein der Hoffnung,ihnen ein annehmbarer Vater gewesen zu sein

INHALT

Vorwort

Geflüsterte Worte

Eine große Büchse Talkumpuder

Der Traum eines kleinen Jungen

Französisch lernen

Deutsch lernen

Zurück nach Deutschland

Sprachen

Den Sternen einen Schritt näher

Eine lange Wanderung

Eine alberne Rache

Ein Gentleman vom Clare

Spanisch lernen

Tanger und die Royal Marines

Problem gelöst dank Leopardenfell

»Ich bin Jesus Christus«

Die Vampire

King’s Lynn

Fleet Street

Paris in Flammen

Der große Bruder

Kennedys Tod

Hilfe für die Cousins

Kriegsausbruch

Scheinwerfer

Bier mit einem Lagerwärter

Eine sehr unkluge Wahl

Auntie – eine Fehlentscheidung

Ein Tag mit den Arrows

Ein Vorgeschmack auf Afrika

Ende der Karriere

Leb wohl, Auntie

Lebende Geschichte

Eilat

Jerusalem

Geständnis

Von Spionen und Maulwürfen

Ein Medienaufschrei

Eine nützliche Bescheinigung

Mr. Sissons, nehme ich an

Einen ordentlichen Drink wert

Metallregen

Von mehr Spionen – und Söldnern

Erinnerungen

Der Flug hinaus

Ein unverlangtes Manuskript

Die ODESSA

Die Hunde des Krieges

Ein ungewöhnliches Abendessen

Größtes Entzücken

Freunde und Gegner

Fünf Jahre in Irland

Ein netter Trick

Der erstaunliche Mister Moon

Zurück auf Null – von vorn anfangen

Das Ende von Humpy

Eine äußerst brennende Frage

Von der Maiko zu den Mönchen

Ein sehr unordentlicher Staatsstreich

Peace Hotel und Leuchtspurgeschosse

Ein wahr gewordener Traum

Register

Bildteil eins

Bildteil zwei

Fotonachweis

VORWORT

Wir alle machen Fehler, aber den Dritten Weltkrieg auszulösen, wäre schon ein ziemlich beachtlicher gewesen. Allerdings behaupte ich bis heute, dass es nicht allein meine Schuld war. Doch ich greife vor.

Im Lauf meines Lebens bin ich nur knapp dem Zorn eines Hamburger Waffenhändlers entkommen, wurde im nigerianischen Bürgerkrieg von einem MiG-Kampfjet unter Beschuss genommen und landete während eines blutigen Staatsstreichs in Guinea-Bissau. Die Stasi verhaftete mich, die Israelis verwöhnten mich, die IRA provozierte einen hastigen Umzug von Irland nach England, und eine gewisse attraktive tschechoslowakische Geheimpolizistin – nun ja, was sie tat, war ein bisschen intimer. Und das ist nur der Anfang.

All das erlebte ich hautnah. Dennoch bin ich dabei immer ein Außenseiter geblieben.

Um ehrlich zu sein, ich hatte nie vor, Schriftsteller zu werden. Lange Phasen der Einsamkeit waren zunächst ein Begleitumstand, dann eine lieb gewonnene Gewohnheit und schließlich eine Notwendigkeit.

Schriftsteller sind nun einmal seltsame Wesen, und wenn sie versuchen, damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, dann umso mehr. Dafür gibt es Gründe.

Der erste ist, dass der Schriftsteller die Hälfte seines Lebens in seinem Kopf verbringt. In diesem winzigen Raum werden ganze Welten erschaffen oder ausgelöscht, vielleicht auch beides. Figuren entstehen, arbeiten, lieben, kämpfen, sterben und werden ersetzt. Plots werden ersonnen, entwickelt, verbessert und verwirklicht oder verworfen. Das ist eine vollkommen andere Welt als die da draußen vor dem Fenster. Kinder werden für ihre Tagträumereien gescholten; für einen Schriftsteller sind sie unverzichtbar.

Daraus ergibt sich das Bedürfnis nach langen Phasen von Ruhe und Frieden, meist in vollkommener Stille, ohne auch nur die leiseste Musik, und daher ist Einsamkeit unabdingbar.

Wenn man das bedenkt, ist Schreiben – seit der Abschaffung der Leuchtturmwärter – die einzige Arbeit, bei der man vollkommen allein sein muss. Andere Berufe erfordern Kollegen. Der Pilot hat seine Crew, der Schauspieler den Rest der Besetzung, der Soldat seine Kameraden, der Büroangestellte seine um den Wasserspender versammelten Arbeitskollegen. Nur der Schriftsteller verriegelt die Tür, hängt das Telefon aus, schließt die Vorhänge und zieht sich allein in eine private Welt zurück. Der Mensch ist und war ein Herdentier seit der Zeit der Jäger und Sammler. Der Einsiedler ist ungewöhnlich, seltsam und manchmal absonderlich.

Gelegentlich sieht man einen Schriftsteller, der abends in der Stadt unterwegs ist, gepflegt essen geht, feiert, umgänglich ist, gesellig, sogar fröhlich. Vorsicht, das ist nur seine eine Hälfte. Die andere Hälfte ist distanziert, beobachtet, macht sich im Geist Notizen. Das ist der zweite Grund für die Seltsamkeit – die zwanghafte Distanz.

Insgeheim beobachtet der Schriftsteller ständig; er kann nicht anders. Er registriert, analysiert, merkt sich Dinge, archiviert Gesprächsfetzen und Verhaltensweisen seiner Umgebung zur späteren Verwendung. Schauspieler machen es genauso, aus denselben Gründen – zur späteren Verwendung. Doch dem Schriftsteller stehen nur Wörter zur Verfügung, karger als das Filmset oder die Bühne mit ihren Farben, Bewegungen, Gesten, Gesichtsausdrücken, Requisiten und der Musik.

Das absolute Bedürfnis nach umfassender Einsamkeit und die permanente Distanzierung von dem, was Malraux mit Condition humaine umschrieben hat, erklärt, warum ein Schriftsteller nie vollkommen dazu gehören kann. Zugehörigkeit bedeutet Selbstoffenbarung, Konformität und Gehorsam. Aber ein Schriftsteller muss ein Einzelgänger sein und daher stets ein Außenseiter.

Als Junge war ich besessen von Flugzeugen und wollte unbedingt Pilot werden. Doch schon damals nicht als Teil einer Flugzeugbesatzung. Ich wollte Einsitzer fliegen, was wahrscheinlich bereits ein Warnsignal war, wenn es denn jemand bemerkt hätte. Aber keinem fiel es auf.

Drei Faktoren trugen dazu bei, dass ich Stille in einer zunehmend lauteren Welt und Einsamkeit, wo die moderne Welt Menschengedränge verlangt, so sehr zu schätzen lernte. Zum einen war ich der Erstgeborene und blieb ein Einzelkind; und die sind immer etwas anders. Meine Eltern hätten vielleicht noch mehr Kinder bekommen, aber 1939 brach der Krieg aus, und als er geendet hatte, war es für meine Mutter zu spät.

So wuchs ich meist allein auf. Ein kleiner Junge kann in seinem Kinderzimmer eigene Spiele erfinden, kann dafür sorgen, dass sie nach seinen Regeln gespielt werden und zum gewünschten Ergebnis führen. Er gewöhnt sich daran, zu gewinnen, und das zu seinen Bedingungen. Hier beginnt die Einsamkeit bereits zur lieb gewonnenen Gewohnheit zu werden.

Der zweite Faktor für meine Isolation war durch den Zweiten Weltkrieg selbst bedingt. Meine Heimatstadt Ashford lag nahe der Küste und dem Ärmelkanal. Nur fünfunddreißig Kilometer über das Wasser entfernt war das von den Nazis besetzte Frankreich. Eine Zeit lang wartete die mächtige Wehrmacht auf eine Möglichkeit, diesen schmalen grauen Wasserstreifen zu überqueren, um einzumarschieren, zu erobern und zu besetzen. Die Bomber der Luftwaffe dröhnten über unsere Köpfe, um London anzugreifen oder, aus Furcht vor den lauernden Kampfflugzeugen der Royal Air Force, abzudrehen und ihre Bombenlast irgendwo über Kent abzuwerfen. Andere Bombenangriffe sollten den großen Eisenbahnknotenpunkt bei Ashford zerstören, keine fünfhundert Meter von meinem Elternhaus entfernt.

Was dazu führte, dass viele Kinder aus Ashford während des größten Teils des Krieges zu weit entfernten Pflegefamilien geschickt wurden. Abgesehen von einer kurzen Abwesenheit 1940 verbrachte ich den ganzen Krieg in Ashford, und da war sowieso niemand, mit dem ich hätte spielen können. Nicht dass es mir etwas ausmachte. Das hier ist nicht die Geschichte vom armen kleinen Wicht mit der traurigen Kindheit. Stille und Einsamkeit wurden mir nicht zum Fluch, sondern zu lieben und verlässlichen Freunden.

Der dritte Faktor war die Public School (womit natürlich die Privatschule gemeint ist), auf die ich mit dreizehn geschickt wurde. Heute ist die Tonbridge School eine gute und menschenfreundliche Einrichtung, aber damals stand sie in dem Ruf, besonders streng zu sein. Parkside, das Haus, dem ich zugeteilt wurde, war das brutalste von allen. Hier herrschte der Geist von Rohrstock und Schikane.

Damit konfrontiert, bleiben einem Jungen nur drei Möglichkeiten: zu kapitulieren und ein unterwürfiger Speichellecker zu werden, sich zur Wehr zu setzen oder sich in eine Art mentalen Panzer zurückzuziehen wie eine Schildkröte. Man kann überleben, es macht nur keinen Spaß. Ich überlebte.

Ich erinnere mich an das Leavers Concert im Dezember 1955, bei dem die Abgänger aufstehen und das »Carmen Tonbridgiensis« singen mussten, das Tonbridge-Lied. Eine der Verszeilen lautet: »Ich werde aus dem Garten vertrieben, die staubige Straße wartet.« Ich bewegte nur die Lippen ohne zu singen, mir bewusst, dass der »Garten« ein liebloses Klostergefängnis gewesen war und die »staubige Straße« ein sonnenbeschienener Pfad, der mich zu viel Spaß und vielen Abenteuern führen würde.

Also warum dann schließlich Schriftsteller werden? Durch puren Zufall. Ich wollte nicht schreiben, sondern die Welt bereisen. Ich wollte alles sehen, vom Schnee der Arktis bis zum Wüstensand der Sahara, von den Dschungeln Asiens bis zu den Savannen Afrikas. Da ich aber kein Geld hatte, entschied ich mich für einen Beruf, von dem ich glaubte, er würde mir das ermöglichen.

Während meiner Kindheit las mein Vater den DailyExpress, damals eine angesehene Zeitung im Besitz von Lord Beaverbrook und herausgegeben von Arthur Christiansen. Beide waren äußerst stolz auf ihre Auslandsberichterstattung. Zur Frühstückszeit stand ich neben dem Ellbogen meines Vaters und las die Schlagzeilen und Datumsangaben mit. Singapur, Beirut, Moskau. Wo lagen diese Orte? Wie war es dort?

Geduldig wie immer und stets ermutigend, holte mein Vater den Familienatlas heraus und zeigte sie mir. Dann kam die vierundzwanzigbändige Ausgabe der Collins-Enzyklopädie, in der die Städte, Länder und Menschen beschrieben wurden, die dort lebten. Und ich schwor mir, dass ich das alles eines Tages sehen würde. Ich würde Auslandskorrespondent werden. Und das wurde ich, und ich sah alles.

Aber es ging nicht ums Schreiben, es ging ums Reisen. Erst als ich einunddreißig war, heimgekehrt aus einem afrikanischen Krieg, wie gewöhnlich vollkommen pleite, ohne Job und ohne Aussicht auf einen, kam ich auf die Idee, einen Roman zu schreiben, um meine Schulden zu bezahlen. Eine verrückte Idee.

Es gibt diverse Möglichkeiten, schnell zu Geld zu kommen, aber auf der Auswahlliste steht das Schreiben von Romanen weit unter dem Bankraub. Doch das wusste ich nicht, und ich nehme an, dass ich irgendwas richtig gemacht habe. Mein Verleger eröffnete mir zu meiner großen Überraschung, dass ich offenbar eine Geschichte erzählen konnte. Und das habe ich in den letzten fünfundvierzig Jahren getan, wobei ich immer noch reise, jetzt nicht mehr, um für Zeitungen aus dem Ausland zu berichtet, sondern um das für den nächsten Roman benötigte Material zu recherchieren. Das war der Moment, in dem die Vorliebe für Einsamkeit und Distanz zur absoluten Notwendigkeit wurde.

Mit sechsundsiebzig glaube ich, dass ich zum Teil auch Journalist geblieben bin, also die beiden Qualitäten beibehalten habe, über die ein Reporter verfügen muss: unstillbare Neugier und ein gesundes Maß an Skepsis. Zeigen Sie mir einen Journalisten, der gar nicht wissen will, warum etwas passiert ist, und alles glaubt, was man ihm erzählt, und ich zeige Ihnen einen schlechten.

Ein Journalist sollte sich nie mit dem Establishment gemein machen, allen verführerischen Schmeicheleien zum Trotz. Unsere Aufgabe besteht darin, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen, nicht, uns mit ihnen zu solidarisieren. In einer Welt, die sich in zunehmendem Maße zwanghaft mit den Götzen der Macht, des Geldes und des Ruhms beschäftigt, muss der Journalist, genau wie der Schriftsteller, auf Distanz bleiben, wie ein Vogel auf dem Geländer; muss beobachten, aufschreiben, nachforschen, kommentieren, aber sich niemals verbünden. Kurz gesagt, ein Außenseiter bleiben.

Jahrelang habe ich alle Vorschläge abgewehrt, eine Autobiografie zu schreiben. Und tue es immer noch. Das hier ist keine Lebensgeschichte und sicherlich keine Selbstrechtfertigung. Aber mir ist bewusst, dass ich an vielen Orten gewesen bin und vieles gesehen habe: manches amüsant, manches grauenhaft, manches bewegend, einiges erschreckend.

Mein Leben war von außergewöhnlichem Glück gesegnet, wofür ich keine Erklärung habe. Öfter, als ich zählen kann, hat mir ein glücklicher Zufall aus der Klemme geholfen oder mir einen Vorteil verschafft. Im Gegensatz zu den Jammerberichten, die man in jeder Sonntagszeitung findet, hatte ich wunderbare Eltern und eine glückliche Kindheit auf den Feldern von Kent. Mir gelang es, meine frühen Träume und Ziele zu verwirklichen, zu fliegen und zu reisen, und dann den viel späteren Wunsch, Geschichten zu schreiben. Letzteres hat mir genügend materiellen Erfolg gebracht, um ein angenehmes Leben führen zu können. Mehr wollte ich sowieso nie.

Ich war mit zwei wunderschönen Frauen verheiratet, habe zwei prächtige Söhne großgezogen und erfreue mich nach wie vor einer robusten Gesundheit. Für all das bin ich aus tiefster Seele dankbar, doch welchem Schicksal, Glück oder Gott ich es verdanke, ist mir nicht so ganz klar. Vielleicht sollte ich mich mal entscheiden. Denn schließlich könnte ich Ihm bald gegenüberstehen!

GEFLÜSTERTE WORTE

Mein Vater wurde 1906 als ältester Sohn eines häufig abwesenden Chief Petty Officer der Royal Navy in Chatham, Kent, geboren. Mit zwanzig wurde er aus der Chatham Dockyard School in eine Wirtschaftslage entlassen, die nur jedem zehnten jungen Mann Arbeit bieten konnte. Die anderen neun mussten sich in die Schlange der Erwerbslosen einreihen.

Er hatte Schiffsbau studiert, aber da sich die Weltwirtschaftskrise bereits abzeichnete, wollte keiner mehr Schiffe bauen. Die Bedrohung durch Hitler war noch fern, und es gab mehr Handelsschiffe, als man brauchte, um die geringer werdenden Industrieprodukte zu transportieren. Nachdem er sich fünf Jahre lang mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen hatte, folgte er dem beliebten Ratschlag jener Zeit: Geh nach Asien, junger Mann. Er bewarb sich um einen sicheren Posten als Kautschukpflanzer in Malaya.

Heutzutage würde es einen seltsam anmuten, einen jungen Mann ohne ein einziges Wort Malaiisch und ohne Kenntnisse Asiens ans andere Ende der Welt zu schicken, um viele tausend Hektar einer Plantage und eine große Arbeiterschaft von Malaien und Chinesen zu verwalten. Doch das waren die Tage des Empire, als solche Herausforderungen völlig normal waren.

Also packte er seine Sachen zusammen, sagte seinen Eltern Lebewohl und schiffte sich nach Singapur ein. Er lernte Malaiisch, machte sich mit der Vielschichtigkeit der Plantagenverwaltung und der Kautschukproduktion vertraut und leitete seine Plantage fünf Jahre lang. Jeden Tag schrieb er einen Liebesbrief an das Mädchen, mit dem er »ausgegangen« war, wie man Dating damals nannte, und sie schrieb welche an ihn. Der nächste Liniendampfer von England nach Singapur brachte den wöchentlichen Nachschub an Briefen, die dann mit dem wöchentlichen Flussboot auf die Plantage in Johore kamen.

Das Leben war einsam und isoliert, nur aufgehellt von der wöchentlichen Fahrt mit dem Motorrad nach Süden durch den Dschungel, zur Hauptstraße, über den Damm und nach Changi zu einem geselligen Abend im Pflanzerclub. Seine Plantage umfasste ein gewaltiges Gebiet mit Kautschukbäumen, alle in Reih und Glied gepflanzt und umgeben von Dschungel, bevölkert von Tigern, schwarzen Panthern und der von allen gefürchteten Hamadryad oder Königskobra. Ein Auto gab es nicht, weil der fünfzehn Kilometer lange Pfad durch den Dschungel zur Hauptstraße nur eine schmale, kurvige Linie aus Lateritkies war, daher fuhr mein Vater mit dem Motorrad.

Dann war da noch das Dorf, in dem die Arbeiterschaft der chinesischen Kautschukzapfer mit ihren Frauen und Familien lebte. Und wie in jedem Dorf gab es ein paar Handwerker – einen Metzger, einen Bäcker, einen Schmied und so weiter.

Mein Vater hielt dieses Leben vier Jahre durch, bis klar wurde, dass in der Sache keine große Zukunft lag. Auf dem Weltmarkt waren die Kautschukpreise stark gefallen. Die europäische Wiederaufrüstung hatte noch nicht begonnen, aber neue Kunststoffe gewannen immer mehr an Marktanteil. Die Pflanzer mussten als Bedingung, weiter angestellt zu bleiben, eine zwanzigprozentige Gehaltskürzung hinnehmen. Den Junggesellen blieb entweder die Wahl, ihre Verlobten zu sich zu holen oder nach England zurückzukehren. Um 1935 schwankte mein Vater noch zwischen beidem, als etwas passierte.

Eines Nachts weckte ihn der Hausboy.

»Tuan, der Dorfschreiner ist draußen. Er bittet darum, Sie zu sehen.«

Der Tagesablauf bestand für gewöhnlich daraus, um fünf aufzustehen, zwei Stunden lang die Plantage zu inspizieren, dann stand der Morgenempfang auf der Veranda an, bei dem er sich Gesuche und Beschwerden anhörte oder über Streitigkeiten entschied. Wegen des frühen Aufstehens ging er abends um neun ins Bett, und diese Bitte wurde nach zehn Uhr gestellt. Er wollte schon »morgen früh« sagen, als ihm aufging, dass es sich wohl um etwas Ernstes handeln musste, wenn es nicht warten konnte.

»Bring ihn rein«, sagte er. Der Hausboy zögerte.

»Er wird nicht reinkommen, Tuan. Das steht ihm nicht zu.«

Mein Vater stand auf, öffnete die Fliegentür und trat auf die Veranda hinaus. Die tropische Nacht war wie warmer Samt, und die Moskitos waren unersättlich. In einer Lichtpfütze vor der Veranda stand der Dorfschreiner, ein Japaner, der einzige im Dorf. Mein Vater wusste, dass er eine Frau und ein Kind hatte und sich von den anderen fernhielt. Der Mann verneigte sich tief.

»Es geht um meinen Sohn, Tuan. Der Junge ist sehr krank. Ich fürchte um sein Leben.«

Dad rief nach Laternen, und sie gingen ins Dorf. Das Kind war etwa zehn Jahre alt und stöhnte vor Bauchschmerzen. Seine Mutter hockte mit verängstigtem Gesicht in der Ecke.

Mein Vater war kein Arzt, nicht einmal Sanitäter, aber ein vorgeschriebener Erste-Hilfe-Kurs und einige medizinische Fachbücher hatten ihm genug Wissen verschafft, um eine akute Blinddarmentzündung zu erkennen. Draußen war es stockdunkel und kurz vor Mitternacht. Das Krankenhaus in Changi lag etwa hundertdreißig Kilometer entfernt, aber mein Vater wusste, falls aus der Blinddarmentzündung eine Bauchfellentzündung würde, wäre sie tödlich.

Er wies an, ihm das voll aufgetankte Motorrad zu bringen. Der Vater befestigte das Kind mit der breiten Schärpe seiner Frau, dem Obi, auf dem Soziussitz, an den Rücken meines Vaters gebunden, und er fuhr los. Später erzählte er mir, es sei eine höllische Fahrt gewesen, denn alle Raubtiere jagen bei Nacht. Über den holprigen Pfad dauerte es fast eine Stunde bis zur Straße, dann direkt nach Süden zum Damm.

Der Morgen brach schon fast an, als mein Vater ein paar Stunden später auf den Vorplatz des General Hospital von Changi bog und rief, jemand solle kommen und ihm helfen. Krankenschwestern eilten herbei und rollten das Kind auf einer Trage fort. Zum Glück beendete ein englischer Arzt gerade die Nachtschicht, warf aber einen Blick auf den Jungen und ließ ihn sofort in den OP-Saal bringen.

Später setzte sich der Arzt für ein Gabelfrühstück zu meinem Vater in die Kantine und sagte ihm, er habe das Kind gerade noch rechtzeitig gebracht. Der Blinddarm sei kurz vor dem Durchbruch gewesen, was wahrscheinlich zum Tod geführt hätte. Aber der Junge werde überleben und schlafe bereits. Den Obi hatte er mitgebracht.

Nachdem mein Vater aufgetankt hatte, fuhr er zurück auf seine Plantage, um die gefassten, aber hohläugigen Eltern zu beruhigen und verspätet mit seinem Tagwerk zu beginnen. Zwei Wochen später brachte das Flussboot das Briefpaket, die üblichen Vorräte und einen kleinen japanischen Jungen mit einem schüchternen Lächeln und einer Narbe.

Vier Tage danach tauchte der Schreiner wieder auf, diesmal bei Tag. Er wartete in der Nähe des Bungalows, als mein Vater aus dem Kautschuklager zum Tee kam. Der Mann hielt den Blick gesenkt, während er sprach.

»Tuan, mein Sohn wird leben. Wenn ein Mann in meiner Kultur so viel schuldig ist, wie ich Ihnen schuldig bin, muss er das Wertvollste anbieten, was er besitzt. Aber ich bin ein armer Mann und habe nichts zu bieten bis auf eines. Einen Rat.«

Dann hob er den Kopf und sah meinem Vater in die Augen.

»Verlassen Sie Malaya, Tuan. Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, verlassen Sie Malaya.«

Bis zu seinem Tod im Jahr 1991 war sich mein Vater nicht sicher darüber, ob diese Worte zu seiner Entscheidung geführt oder ihn nur darin bestärkt hatten. Aber statt im nächsten Jahr, 1936, seine Verlobte kommen zu lassen, kündigte er und kehrte nach England zurück. Die kaiserlichen japanischen Truppen marschierten 1941 in Malaya ein. Keiner der Landsleute meines Dads kam 1945 aus den Lagern zurück.

Nichts an der japanischen Invasion Malayas war spontan. Vielmehr war sie bis ins kleinste Detail geplant, und die kaiserlichen Truppen brachen über die Halbinsel herein wie eine unaufhaltsame Flut. Britische und australische Truppen besetzten in aller Eile Verteidigungsstellungen entlang der Hauptstraßen nach Süden. Die Japaner aber kamen nicht auf diesem Weg.

Aus den Kautschukplantagen tauchten unzählige sogenannte Schläfer auf, die schon vor Jahren eingeschleust worden waren. Auf Hunderten Fahrrädern fuhren die Japaner entlang schmaler, unbekannter Dschungelpfade, geführt von den Agenten. Andere kamen von See, in Schleichfahrt entlang der Küste, an Land gelenkt von blinkenden Laternen in den Händen ihrer Landsleute, die mit der Küste und den Buchten bestens vertraut waren.

Die Briten und Australier wurden immer wieder von den Japanern ausmanövriert, die in Überzahl hinter ihnen auftauchten, stets geführt von den Agenten. Innerhalb weniger Tage war alles vorbei, und die angeblich uneinnehmbare Festung Singapur wurde von der Landseite erobert, während die wuchtigen Kanonen alle aufs Meer gerichtet waren.

Als ich ein Kind war, aber alt genug, um zu begreifen, erzählte mein Vater mir diese Geschichte und schwor, es sei die reine Wahrheit und habe sich fast sieben Jahre vor der Invasion im Dezember 1941 zugetragen. Aber er war sich nie ganz sicher, ob sein Dorfschreiner einer jener Agenten war, nur darüber, dass auch er ums Leben gekommen wäre, wenn die Japaner ihn gefangen genommen hätten. Daher bewirkten ein paar geflüsterte Worte eines dankbaren Schreiners vielleicht, dass ich überhaupt auf dieser Erde erschienen bin. Seit 1945 sind die Japaner für vieles verantwortlich gemacht worden, aber sicherlich doch nicht auch noch dafür, oder?

EINE GROSSE BÜCHSE TALKUMPUDER

Der Frühling 1940 war keine ruhige Zeit für Kent. Hitler war quer durch Europa gefegt. Frankreich war innerhalb von drei Wochen überrannt worden. Dänemark und Norwegen waren besiegt, Belgien, Luxemburg und Holland besetzt worden.

In Frankreich war die britische Armee bei Dünkirchen und Calais ins Meer getrieben und nur – abzüglich der gesamten Ausrüstung – wie durch ein Wunder von zivilen Küstenbooten gerettet worden. Sie tuckerten von der englischen Küste über den Kanal und brachten aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz 330 000 Soldaten von den Sanddünen zurück.

Ganz Europa war entweder von Hitler besetzt, der unterwürfige Kollaborationsregierungen einsetzte, oder versteckte sich hinter seiner Neutralität. Der britische Premierminister war aus dem Amt gejagt und durch Winston Churchill ersetzt worden, der schwor, wir würden weiterkämpfen. Aber womit? Großbritannien war vollkommen isoliert.

Ganz Kent wartete auf die Invasion, das berühmte Unternehmen Seelöwe, und würde am Adlertag erleben, wie die deutsche Armee die Strände heraufdonnerte, um einzumarschieren, zu erobern und zu besetzen.

Mein Vater hatte sich bereits freiwillig zur Armee gemeldet, war aber nach wie vor im heimatlichen Kent stationiert und wohnte zu Hause. Zusammen mit meiner Mutter hatte er beschlossen, dass sie, falls es dazu käme, nicht weiterleben wollten. Sie würden das letzte Benzin im Tank des alten Wolseley dafür benutzen, mittels eines Schlauchs ihr Leben zu beenden. Doch sie wollten mich nicht mit sich nehmen. Mit meinem Schopf blonder Locken würde ich bei den Nazis als von guter arischer Abstammung durchgehen und in einem Waisenhaus groß werden. Aber wie konnten sie meine Evakuierung an einen sicheren Ort bewerkstelligen?

Die Lösung ergab sich durch eine Kundin des Kleidergeschäfts meiner Mutter. Die Frau war die Direktorin des Norland-Instituts, der Ausbildungsstätte für die berühmten Norland-Kindermädchen, die seit Jahrzehnten in aller Welt die Sprösslinge der Reichen und Königlichen großzogen. Die Einrichtung befand sich in Hothfield, einem Dorf bei Ashford. Es würde nach Devon evakuiert werden, weit entfernt im Südwesten. Meine Mutter fragte ihre Kundin, ob sie mich vielleicht mitnehmen könnten.

Die Direktorin hatte Bedenken, aber ihre Stellvertreterin meinte, Kindermädchen in der Ausbildung würden immer Babys zum Üben brauchen, warum dann nicht dieses? Und so wurde es vereinbart. Als der Zug mit den Insassinnen des Norland-Instituts aus Ashford hinausdampfte, fuhr ich mit. Mai 1940; ich war zwanzig Monate alt.

Einer modernen Welt ist schwer zu beschreiben, oder einer neuen Generation zu erklären, welche Qualen jene Eltern durchmachten, als sich Ashford von Evakuierten leerte, die an den Zug gebracht wurden von weinenden Müttern und ein paar Vätern, die alle glaubten, ihre Kinder nie wiederzusehen. Aber so ging es am Bahnhof von Ashford zu.

Ich kann mich an jene fünf Monate in Devon nicht erinnern, in denen ein Kurs eifriger junger Kindermädchen nach dem anderen damit experimentierte, mich ins Bett zu bringen, mich hochzunehmen und ständig meine Windeln zu wechseln. Das war, bevor es Klettverschlüsse und saugfähige Windeleinlagen gab. Damals wurde noch mit Mulltüchern und Sicherheitsnadeln gewickelt.

Offenbar konnte ich nicht mal einen Pups oder ein paar Tröpfchen lassen, bevor die ganze Sache runterkam und durch eine frische Windel ersetzt wurde. Und stets stand Talkumpuder in Bereitschaft, jede Menge Talkum. Ich muss den am meisten mit Talkum bestäubten Po des ganzen Königreichs gehabt haben.

Doch die Flieger der RAF (»The Few«) in ihren Spitfires und Hurricanes leisteten ganze Arbeit. Am 15. September gab Adolf Hitler einfach auf. Seine gewaltige Armee an der französischen Küste machte kehrt, warf einen letzten Blick über den Kanal auf die weißen Klippen von Dover, die sie nun doch nicht erobern würden, und marschierte gen Osten. Hitler bereitete den für Juni 1941 geplanten Überfall auf die Sowjetunion vor. Die Landungsschiffe dümpelten nutzlos an ihren Liegeplätzen vor Boulogne und Calais.

Unternehmen Seelöwe war abgeblasen.

Unsere Luftaufklärung entdeckte das und erstattete Bericht. England war gerettet oder zumindest so weit gerettet, um sich auch weiterhin abplagen zu dürfen. Aber die Bombenangriffe der Luftwaffe auf London und den Südosten hörten nicht auf. Die meisten der evakuierten Kinder würden weiterhin fern von ihren Eltern bleiben, doch nun mit einer guten Chance, eines Tages mit ihnen wiedervereint zu werden.

Meine Eltern hatten genug davon. Sie ließen mich holen, und ich kam zurück, um den Rest des Krieges in unserem Haus an der Elwick Road in Ashford zu verbringen. Ich kann mich an nichts davon erinnern, nicht an die Abreise, die pausenlose Aufmerksamkeit für meine unteren Regionen in Devon oder an die Rückkehr. Aber irgendwas muss in meinem Unterbewusstsein hängen geblieben sein. Es dauerte Jahre, bis ich keine Beklemmung mehr empfand, wenn sich mir eine junge Dame mit einer großen Talkumpuderbüchse näherte.

DER TRAUM EINES KLEINEN JUNGEN

Der Sommer 1944 hielt für einen fünfjährigen Jungen aus East Kent zwei aufregende Ereignisse parat. Das nächtliche Dröhnen der deutschen Bomber auf dem Weg von der französischen Küste zu ihrem Londoner Ziel war verstummt, nachdem die Royal Air Force die Luftherrschaft zurückerobert hatte. Und noch war nicht das charakteristische Knattern der V1 (»Doodlebug«) zu hören, Hitlers unbemannten, mit Sprengstoff beladenen Marschflugkörpern. Doch von Mai an standen alle Erwachsenen unter Hochspannung. Sie rechneten täglich mit der lang erwarteten alliierten Invasion des besetzten Frankreichs. Das war der Moment, als der Texaner kam und seinen Panzer auf dem Rasen meiner Eltern parkte.

Zur Frühstückszeit war von ihm noch nichts zu sehen gewesen, aber als ich am Nachmittag aus dem Kindergarten zurückkam, war er da. Ich fand den Panzer, der sich als ein Sherman herausstellte, gewaltig und äußerst aufregend. Die Ketten waren halb auf dem elterlichen Rasen – der Zaun war nur noch Kleinholz – und halb auf der Elwick Road gelandet. Dieses Monster musste einfach erforscht werden.

Das erforderte einen Küchenstuhl und eine Menge Kletterei, um oben auf die Ketten zu kommen, und dann war da der Panzerturm mit der beeindruckenden Kanone. Nachdem ich auf den Gefechtsturm geklettert war, fand ich eine offene Luke und schaute hinein. Ein Gesicht blickte mir entgegen, dann war tief unten Gemurmel zu hören, und ein Kopf schob sich ins Licht. Als sich eine hoch aufgeschossene, schlaksige Gestalt vom Metall löste und über mir aufragte, war mir klar, dass es ein Cowboy sein musste. Ich hatte welche in den samstäglichen Filmvorführungen gesehen, und sie trugen alle große Hüte. Ich hatte meinen ersten Texaner mit einem Stetson vor mir.

Er setzte sich auf den Turm, kam in Augenhöhe mit mir und sagte: »Hiya, Kid.« Ich erwiderte: »Guten Tag.« Er schien durch die Nase zu sprechen, wie die Cowboys im Kino. Er deutete mit dem Kopf auf unser Haus.

»Dein Haus?« Ich nickte. »Na, dann sag mal deinem Pa, dass mir das mit dem Zaun wirklich leidtut.«

Er griff in die Tasche seines Kampfanzugs, zog einen schmalen Streifen heraus, wickelte ihn aus und bot es mir an. Ich wusste nicht, was es war, nahm es aber trotzdem, da es unhöflich gewesen wäre, abzulehnen. Er zog noch eins heraus, steckte es in den Mund und kaute. Ich ahmte ihn nach. Es schmeckte nach Pfefferminz, weigerte sich aber, wie ein englisches Toffee zu schmelzen, damit man es schlucken konnte. Ich war gerade mit Kaugummi bekannt gemacht worden.

Dieser Panzer und seine gesamte Mannschaft waren überzeugt, dass sie in ein paar Tagen zu der Invasionstruppe gehören würden, die versuchen sollte, Hitlers Atlantikwall im massiv befestigten Pas-de-Calais zu stürmen. Viele müssen geglaubt haben, dass sie nie zurückkommen würden. Doch sie irrten sich alle.

Mein Texaner war Teil eines gewaltigen Täuschungsmanövers und von den alliierten Kommandeuren nach East Kent beordert worden, um das deutsche Oberkommando hinters Licht zu führen. Insgeheim planten sie, weiter südlich über die Normandie mit einer weiteren Armee einzudringen, die meilenweit von Kent entfernt unter Tarnnetzen hockte.

Die Soldaten dieser Phantomdivisionen würden vermutlich später übersetzen, aber nicht am D-Day. Da sie glaubten, sie würden die erste Landungswelle bilden und schreckliche Verluste erleiden, drängten sich Tausende in jede Kneipe von Kent und tranken, als gäbe es kein Morgen. Eine Woche später verkündete eine feierliche Stimme im Radio, dass britische, amerikanische und kanadische Truppen in großer Stärke an fünf Stränden der Normandie gelandet seien und sich den Weg landeinwärts erkämpften.

Zwei Tage später ertönte ein ohrenbetäubendes Rumpeln aus dem Vorgarten, und der Sherman rollte davon. Mein Texaner war verschwunden. Kein Kaugummi mehr. Auf Anweisung meiner Mutter kniete ich mich neben das Bett und betete zu Jesus, gut auf ihn aufzupassen. Einen Monat später wurde ich nach Hawkinge mitgenommen.

Mein Vater hatte den Rang eines Majors, war aber in den letzten zehn Jahren auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr von Ashford gewesen. Trotz seiner Proteste war er daher »unabkömmlich gestellt«, was bedeutete, er konnte nicht außer Landes geschickt und an der Front eingesetzt werden. Das Land brauchte jeden Feuerwehrmann, den es hatte. Er bestand auf einer zusätzlichen Tätigkeit und wurde zum Schutzbeauftragten ernannt, unterstand dem Kriegsministerium und hatte die Aufgabe, die Lebensbedingungen aller in East Kent stationierten Soldaten zu überprüfen.

Ich weiß nicht, wann er in diesen fünf Jahren je geschlafen hat. Meine Mutter führte die Kürschnerei, während Dad seine Tage in Khakiuniform verbrachte und nachts mit dem Feuerwehrwagen herumraste, um Brände zu löschen. Damit will ich darauf hinaus, dass er über ein Auto und die heiß begehrten Benzinscheine verfügte, ohne die er seinen Tagesjob nicht hätte erledigen können. Daher die Fahrt über den Weald of Kent, um das Flugfeld von Hawkinge zu besuchen, den Stützpunkt von zwei Spitfire-Geschwadern.

Damals war die Spitfire nicht nur ein Jagdflugzeug, sondern ein nationales Symbol. Das ist sie immer noch. Und für jeden kleinen Jungen waren die Männer, die sie flogen, Helden und übertrafen jeden Fußballer oder Filmstar um Längen. Während mein Vater seine Angelegenheiten mit dem Stützpunktkommandeur klärte, wurde ich den Piloten übergeben.

Sie machten ein großes Tamtam um mich, dachten vielleicht an ihre eigenen Kinder oder weit entfernten kleinen Brüder. Einer hob mich hoch, schwang mich in die Luft und ließ mich in das Cockpit einer Spitfire Mark 9 plumpsen. Ich saß auf dem Fallschirmpaket, überwältigt, sprachlos. Ich atmete den Geruch von Treibstoff, Öl, Gurten, Leder, Schweiß und Angst ein – denn auch Angst hat ein Aroma. Ich betrachtete die Instrumente, den Feuerknopf, umklammerte den Steuerknüppel. Ich schaute über die endlos lange Motorhaube, unter der sich das große Rolls-Royce-Merlin-Triebwerk für den vierflügeligen Propeller verbarg, der sich vor dem enteneiblauen Himmel über Kent abhob. Und auf die Art kleiner Jungs leistete ich einen Kleine-Jungen-Schwur.

Die meisten kleinen Jungen schwören, etwas Bestimmtes werden zu wollen, wenn sie erwachsen sind, aber für gewöhnlich verblasst das Versprechen, und der Traum stirbt. Ich schwor mir, dass ich eines Tages einer von ihnen sein würde. Ich würde die hellblaue Uniform mit den Fliegerabzeichen an der Brust tragen und Einsitzer für die RAF fliegen. Als ich wieder aus dem Cockpit gehoben wurde, hatte ich beschlossen, was ich werden würde. Ich würde Kampfpilot, und eines Tages würde ich eine Spitfire fliegen.

Die Jahre der Entmutigung durch Schule und Gleichaltrige, den Spott und den Zweifel der anderen konnte ich nicht vorhersehen. Während mein Vater die kleine Wolseley-Limousine nach Ashford zurücklenkte, war ich in Gedanken versunken. Einen Monat später wurde ich sechs, und der Traum starb nicht.

FRANZÖSISCH LERNEN

Vor dem Krieg war mein Vater eine Säule des Rotary Clubs von Ashford. Nachdem so viele Männer zu den Streitkräften eingezogen waren oder Kriegsdienste leisteten, wurde alles für die Dauer des Krieges ausgesetzt. Aber 1946 gab es einen Neubeginn und ab dem nächsten Jahr ein Partnerstädteprogramm mit unseren befreiten Nachbarn in Frankreich. Da Ashford mit dem Buchstaben A beginnt, wurde Amiens in der Picardy unsere Partnerstadt.

Meine Eltern bekamen ein französisches Arzt-Ehepaar als Partner zugewiesen, den Résistance-Helden Doktor Colin und seine Frau. Während der Besetzung war er weiterhin als Arzt für Hunderte Eisenbahner zuständig gewesen, die im Rangierbahnhof des großen Eisenbahnkontenpunkts Amiens arbeiteten. Da ihm ein eigenes Auto gestattet war und er sich uneingeschränkt bewegen konnte, hatte er viele Dinge beobachtet, die für die Alliierten auf der anderen Seite des Kanals nützlich waren, und sie trotz der Gefahr, entdeckt und hingerichtet zu werden, an die Résistance weitergegeben.

Die Colins besuchten uns 1947 und luden meine Eltern für das folgende Jahr zu sich ein. Aber das Geschäft ging vor, und sie konnten sich nicht freinehmen, daher wurde ich an ihrer Stelle geschickt, etwas, das sich in den nächsten vier Jahren ein paarmal wiederholte. Und zwar nicht nur für ein Wochenende, sondern für den größten Teil der achtwöchigen Sommerferien.

Wie viele Familien der französischen Bourgeoisie besaßen die Colins ein Landhaus, weit entfernt von der schlechten Stadtluft, tief versteckt auf dem Land bei Corrèze im Massif Central in der Mitte Frankreichs. Daher begleitete ich im Juli 1948, neun Jahre alt, in kurzer Hose und Schulmütze, meinen Vater bei dem Abenteuer, den Ärmelkanal mit der Fähre zu überqueren. Erst auf der anderen Seite konnte ich bei einem Blick zurück zum ersten Mal die weißen Klippen von Dover sehen, auf welche die Deutschen acht Jahre zuvor so sehnsuchtsvoll gestarrt hatten. Dr. Colin nahm uns in Calais in Empfang, und mein Vater wurde, rot vor Verlegenheit, gebührend umarmt und auf beide Wangen geküsst. Dann tätschelte er mir den Kopf und ging wieder an Bord der Fähre für die Fahrt nach Hause. Echte Männer küssten sich damals nicht.

Dr. Colin und ich stiegen in den Zug nach Amiens, und ich sah zum ersten Mal Holzsitze in einem Eisenbahnabteil. Der Doktor besaß kostenlose Fahrkarten für die erste Klasse, doch er zog es vor, mit den Menschen aus der Arbeiterschicht, die er behandelte, in der dritten Klasse zu fahren.

In Amiens traf ich Madame Colin wieder, dazu ihre vier Kinder, alle Anfang zwanzig und etwas darunter. François, damals siebzehn und der wildeste, war während der Besetzung mehrfach von der Gestapo verhaftet worden und nicht schuldlos an den schneeweißen Haaren seiner Mutter. Keiner von ihnen sprach ein Wort Englisch, und nach drei Trimestern in einer britischen Grundschule brachte ich höchsten bonjour und merci zusammen. Zeichensprache musste herhalten, aber ich hatte ein Sprachlehrbuch für Anfänger dabei und konnte mir allmählich zusammenreimen, was sie sagten. Zwei Tage später brachen wir nach Paris und Corrèze auf.

»Im Ausland« schien ein seltsamer, aber faszinierender Ort zu sein. Alles war anders – die Sprache, das Essen, die Angewohnheiten, die Bräuche und diese gewaltigen französischen Lokomotiven. Aber ein Kind ist in allem, was Lernen angeht, wie ein Schwamm. Es saugt Informationen auf. Heute, fast siebzig Jahre später, verblüfft von der neuen per Internet verbundenen, digitalisierten Welt, staune ich über kaum der Krabbelphase entwachsene Kinder, die zwanzig Sachen mit einem iPhone machen können, das ich noch nicht mal ohne Probleme einschalten kann.

Dr. Colin begleitete uns nicht. Er musste sich in Amiens um seine Patienten kümmern. Daher reisten Madame und die Kinder allein nach Süden, um die geheiligten französischen Sommerferien auf dem Land zu verbringen, begleitet von einem kleinen und etwas überwältigten englischen Jungen. In Ussel stiegen wir in eine Kleinbahn nach Egletons um. Von dort ging es mit einem schnaufenden Überlandbus nach Lamazière-Basse. Ein Dorf wie aus dem Mittelalter.

Das Haus der Familie war groß, alt und baufällig, mit bröckelndem Putz, einem undichten Dach und vielen Zimmern, von denen eins zu meinem wurde und in dem mir Mäuse im Schlaf ungeniert übers Gesicht liefen. Die alte Dame, die dort wohnte, war das ehemalige Kindermädchen, jetzt in den Ruhestand versetzt, doch für den Rest ihrer Tage mit einem Zuhause versorgt. Erstaunlicherweise war sie Engländerin, hatte aber seit ihrer Kindheit in Frankreich gelebt.

Mimi Tunc, der Inbegriff einer alten Jungfer, hatte der Familie Colin viele Jahre lang gedient, war den gesamten Krieg über unter der Nase der deutschen Besatzer für eine Französin gehalten worden und dadurch der Internierung entgangen.

Lamazière-Basse war, wie gesagt, sehr alt und geradezu mittelalterlich. Einige Häuser, wenn auch nicht viele, verfügten über Strom. Den meisten genügten Öllampen. Es gab einen oder zwei vorsintflutliche Traktoren, aber keinen Mähdrescher. Getreide und Gras wurden mit der Sense gemäht und auf Ochsenkarren eingefahren. Auf den Feldern hielten die Bauern um Mittag inne und murmelten das Angelus, wie Figuren auf einem Gemälde von Millais. Männer wie Frauen trugen Holzschuhe, genannt Sabots.

Die Kirche war am Sonntag voll mit Frauen und Kindern, während die Männer die wichtigen Dinge des Lebens im Bar-Café auf der anderen Seite des Platzes erörterten. Der Dorfpriester, stets Monsieur l’Abbé genannt, war freundlich zu mir, wenn auch etwas reserviert, war er doch überzeugt davon, dass ich als Protestant tragischerweise für die Hölle bestimmt wäre. Oben im Château auf dem Hügel lebte Madame de Lamazière, die sehr alte Matriarchin des umliegenden Landes. Sie ging nicht in die Kirche; die kam in Gestalt des armen Monsieur l’Abbé zu ihr, der schwitzend in der Sommerhitze den Hügel hinaufkeuchte, um in ihrer Privatkapelle die Messe zu lesen. Die Hackordnung war sehr rigide, und selbst Gott hatte die Unterschiede anzuerkennen.

Als sich mein Französisch verbesserte, freundete ich mich mit ein paar Dorfjungen an, für die ich ein Objekt extremer Neugier war. Der Sommer 1948 war glühend heiß, und uns zog es täglich zu dem Weiher anderthalb Kilometer außerhalb des Dorfes. Dort fischten wir mit Angelruten aus Schilf nach den großen grünen Fröschen, deren Schenkel, in Mehl gewälzt und in Butter gebraten, ein köstliches Abendessen ergaben.

Das Mittagsmahl war immer üppig und wurde im Freien eingenommen; im Schornstein schwarz geräucherter Schinken, Paté, knuspriges Brot, Butter aus dem Butterfass und Obst von den Bäumen. Mir wurde beigebracht, mit Wasser verdünnten Rotwein zu trinken, wie ihn die anderen Jungen tranken, aber nicht die Mädchen. An einem drückend heißen Sommertag am Weiher sah ich in diesem ersten Sommer, wie Benoit starb.

Sechs Jungen lungerten eines Mittags auf der Lichtung am Ufer herum, als er auftauchte, eindeutig sehr betrunken. Die Dorfjungen flüsterten mir zu, das sei Benoit, der Säufer des Dorfes. Zu unserer faszinierten Bestürzung zog er sich nackt aus und watete in den Weiher. Dabei sang er vor sich hin. Wir dachten, er wolle sich bis zur Taille abkühlen. Aber er stapfte weiter, bis ihm das Wasser bis zum Hals reichte. Dann schwamm er los, doch nach ein paar unbeholfenen Zügen verschwand sein Kopf.

Unter den Jungs war ich der beste Schwimmer, daher wurde nach einer halben Minute vorgeschlagen, ich solle hinausschwimmen und nach ihm suchen. Das tat ich. Als ich die Stelle erreichte, an der sein Kopf verschwunden war, blickte ich nach unten. Ohne Schnorchelmaske (damals noch gänzlich unbekannt) konnte ich nur sehr wenig erkennen. Das Wasser war bernsteinfarben, und darunter war ein Gewirr aus Wasserpflanzen und ein paar Seerosen. Da ich immer noch wenig sehen konnte, holte ich tief Luft und tauchte.

Etwa drei Meter weit unten, am Grund, lag ein bleicher Klumpen auf dem Rücken. Aus der Nähe konnte ich Luftbläschen erkennen, die aus seinem Mund kamen. Er alberte hier eindeutig nicht herum, sondern ertrank. Ich wollte wieder auftauchen, da umklammerte eine Hand mein linkes Fußgelenk und hielt es fest. Über meinem Kopf sah ich die Sonne durch das trübe Wasser scheinen, aber die Oberfläche war noch ein ganzes Stück entfernt, und sein Griff lockerte sich nicht. Ich spürte Panik in mir aufsteigen, drehte um und tauchte wieder hinunter.

Einen Finger nach dem anderen löste ich die sterbende Hand von meinem Knöchel. Benoits Augen waren geöffnet, und er starrte mich an. Meine Lunge brannte. Schließlich war mein Bein frei, und ich stieß mich zur Oberfläche ab. Ich spürte, wie die Finger wieder zupacken wollten, aber ich trat zu, spürte einen Zusammenprall mit einem Gesicht und schoss nach oben zur Sonne.

Es war herrlich, als die frische Luft in meine Lungen strömte; ein Gefühl, das alle Freitaucher kennen, wenn sie an die Oberfläche kommen. Ich platschte auf den Kiesweg unter den Bäumen zu, wo die Dorfjungen mit offenen Mündern warteten, und berichtete, was ich gesehen hatte. Einer der Jungen rannte zum Dorf. Aber es dauerte eine halbe Stunde, bis Männer mit Seilen kamen. Einer zog sich bis auf die lange Unterhose aus und sprang hinein. Andere wateten hüfttief ins Wasser, aber nicht weiter. Der Mann in der langen Unterhose war der Einzige, der schwimmen konnte. Schließlich gelang es, den Körper unter Wasser auszumachen, und die Leiche wurde mit dem Seil um ein Handgelenk geschlungen herausgezogen.

Wiederbelebung kam nicht infrage, selbst wenn jemand die Technik beherrscht hätte. Die Jungs kamen näher heran, bis sie weggescheucht wurden. Die Leiche war aufgebläht und verfärbt, ein rotes Rinnsal, ob Blut oder Rotwein, sickerte aus dem Mundwinkel. Ein Ochsenkarren kam und brachte den Leichnam des alten Säufers Benoit ins Dorf zurück.

Mit Formalitäten wie einer Autopsie oder Ermittlungen hielt man sich nicht auf. Ich nehme an, der Bürgermeister stellte den Totenschein aus, und Monsieur l’Abbé sorgte für ein Begräbnis irgendwo auf dem Friedhof.

Ich verbrachte vier glückliche Sommerferien in Lamazière-Basse, und als ich aus den vierten zurückkam, inzwischen zwölf Jahre alt, ging ich sogar bei den Franzosen als Franzose durch. Ein Umstand, der sich später oft als äußerst nützlich erweisen sollte.

In jenem Sommer 1948 sah ich zum ersten Mal eine Leiche. Es würde nicht die letzte sein. Nicht um annähernd fünfzigtausend.

DEUTSCH LERNEN

Mein Vater war ein bemerkenswerter Mann. Seine Schulbildung erhielt er an der Chatham Dockyard School, die mathematisch ausgerichtet war. Alles darüber hinaus hatte er sich selbst beigebracht. Er war weder reich noch berühmt oder adlig, nur ein Ladenbesitzer aus Ashford. Aber er besaß eine Wärme und Menschlichkeit, die jedem auffiel, der ihn kennenlernte.

Gegen Ende des Krieges wurde er als Major, der direkt dem Kriegsministerium unterstellt war, ohne Erklärung nach London beordert. Wie sich herausstellte, sollte ein Film vorgeführt werden, jedoch einer, in dem nicht Betty Grable die Hauptrolle spielte. Zusammen mit hundert anderen saß er in einem dunklen Saal des Ministeriums und sah die ersten von der Filmproduktionseinheit der Armee aufgenommenen Filme, die britische Soldaten bei der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen zeigten. Das prägte meinen Vater für immer. Später erzählte er mir, dass er auch nach fünf Jahren Krieg nicht vollständig begriffen habe, wogegen er und Millionen andere gekämpft hatten, um es zu besiegen und zu vernichten, bis er die Gräuel von Bergen-Belsen sah. Er habe nicht geahnt, dass es auf Erden solche Grausamkeit geben könne.

Meine Mutter erzählte mir, er sei nach Hause gekommen, noch in Uniform, doch statt sich umzuziehen, habe er zwei Stunden lang am Fenster gestanden und hinausgestarrt, ohne auf ihre Bitte einzugehen, ihr zu sagen, was geschehen sei. Er habe ihr nur den Rücken zugewandt und schweigend hinausgestarrt. Schließlich habe er sich aus seinen Gedanken losgerissen, sei nach oben zum Umziehen gegangen und habe beim Vorbeigehen gesagt: »Ich will nie wieder einem begegnen. Ich will niemals einen in meinem Haus haben.« Er meinte die Deutschen.

So blieb es nicht. Später wurde er milder, reiste nach Deutschland, lernte viele Deutsche kennen und unterhielt sich höflich mit ihnen. Aber es ist bezeichnend für diesen Mann, dass er mich 1952, als ich dreizehn war, in den Sommerferien zu einer deutschen Familie schickte. Er wollte, dass sein einziger Sohn Deutsch lernte, um das Land und die Menschen kennenzulernen. Als meine bestürzte Mutter ihn fragte, wieso, antwortete er nur: »Weil es nie wieder passieren darf.«

Doch er wollte in jenem Sommer keinen deutschen Austauschschüler, obwohl es dafür viele Anfragen gab. Ich würde als zahlender Gast nach Deutschland gehen. Es gab eine British-German Friendship Society, und ich glaube, mein Besuch wurde durch sie organisiert. Die ausgewählte Familie besaß einen Bauernhof bei Göttingen. Diesmal flog ich.

Dad hatte einen Freund aus der Armeezeit, der seinen Militärdienst verlängert hatte und bei der Britischen Rheinarmee in Osnabrück stationiert war. Mein Vater brachte mich zum Northolt Aerodrome außerhalb von London, und ich wurde in eine ältere DC Dakota gesetzt, die über Frankreich und Deutschland hinwegdröhnte und auf dem britischen Stützpunkt landete. Father Gilligan, ein gemütlicher irischer Pater, der bei uns in Ashford einquartiert gewesen war, nahm mich in Empfang. Er fuhr mich nach Göttingen und lieferte mich ab.

Damals war es seltsam, ein englischer Junge in Deutschland zu sein. Ich war eine Kuriosität. In der Privatschule hatte ich drei Jahre Deutschunterricht gehabt und verfügte zumindest über bruchstückhafte Kenntnisse der Sprache, im Gegensatz zu meinem ersten Besuch in Frankreich, als ich kaum ein Wort Französisch sprach. Die Familie war sehr freundlich und gab sich viel Mühe, damit ich mich heimisch fühlte. Die vier Wochen verliefen ereignislos; nur eine etwas eigenartige Begegnung ist mir in Erinnerung geblieben.

Die deutsche Meisterschaft im Segelfliegen wurde in jenem Jahr in einem Ort namens Oerlinghausen ausgetragen. Wir fuhren mit der ganzen Familie hin. Das Interesse meines Gastgebers stammte aus seiner Zeit bei der Luftwaffe, in der er während des Krieges als Offizier gedient hatte, nicht als Pilot.

Auf der riesigen Grasfläche standen zahlreiche, mit den Markierungen der verschiedenen Clubs gekennzeichnete Segelflugzeuge, die darauf warteten, in die Luft geschleppt zu werden. Und es gab angesehene Piloten, um die sich Bewunderer geschart hatten. Um einen insbesondere, offenbar sehr berühmt und der Mittelpunkt des Interesses. Eine Frau, wobei ich keine Ahnung hatte, wer sie war.

Wie sich herausstellte, war es Hanna Reitsch, Luftwaffen-Testpilotin und Hitlers persönliche Flugzeugführerin. Falls er für sie schwärmte, war das nichts im Vergleich zu der Verehrung, die sie ihm entgegenbrachte.

Im April 1945, als die sowjetische Armee die Stadtmitte von Berlin bereits eingeschlossen hatte und Hitler abgehärmt und zitternd in seinem Bunker unter der Reichskanzlei Trübsal blies, war Hanna Reitsch am Steuerknüppel ihres Fieseler Storch, eines hochbeinigen Eindeckers mit äußerst geringen Anforderungen an Start- und Landestrecken, in die dem Untergang geweihte Enklave geflogen. Mit erstaunlicher Geschicklichkeit war sie auf einer Allee am Zoologischen Garten gelandet, hatte den Motor abgestellt und war durch das Artilleriefeuer zum Bunker gegangen.

Aufgrund ihres Ansehens wurde sie in die letzte Bastion eingelassen, in der sich Hitler ein paar Tage später das Hirn wegpusten würde, und wurde zu ihm geführt. Sie flehte den Mann an, den sie so bewunderte, ihr zu erlauben, ihn aus der Berliner Todesfalle auszufliegen und zum Berghof zu bringen, seinem befestigten Landsitz bei Berchtesgaden in Südbayern. Dort, drängte sie ihn, könne er, umgeben von den letzten verzweifelten SS-Fanatikern, den Widerstand fortführen.

Hitler dankte ihr, lehnte jedoch ab. Er war entschlossen zu sterben und ganz Deutschland mit in den Abgrund zu reißen. Sie seien seiner alle nicht würdig, erklärte er, wobei Hanna Reitsch eine bemerkenswerte Ausnahme bilde.

Ein Freund meines Gastgebers, ebenfalls ein Luftwaffenveteran, verschaffte uns Zugang zum Kreis der Bewunderer um das Fliegerass. Sie strahlte und schüttelte meinem Gastgeber, seiner Frau und seinen Kindern die Hand. Dann streckte sie mir die Hand entgegen.

In dem Moment machte mein Gastgeber einen Fehler. »Unser junger Hausgast«, sagte er. »Er ist Engländer.«

Das Lächeln gefror, die Hand wurde zurückgezogen. Ich erinnere mich an funkelnde blaue Augen und eine wütend erhobene Stimme. »Ein Engländer?«, kreischte sie und stolzierte davon.

Genau wie mein Vater, hatte auch sie offenbar nicht vergessen.

ZURÜCK NACH DEUTSCHLAND

Im folgenden Jahr, 1953, reiste ich erneut nach Deutschland, aber die Bauernfamilie bei Göttingen konnte mich nicht bei sich aufnehmen, daher kam ich zu Herrn Dewald, seiner Frau und seinen Kindern. Er war Lehrer in Halle, Westfalen.

Damals wirkte Deutschland immer noch wie ein besetztes Land, obwohl 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden war, mit Konrad Adenauer als Kanzler. Aber das alte Deutschland war in Ost und West geteilt, und die Hauptstadt der Bundesrepublik war nicht Berlin, sondern Bonn, eine kleine Stadt am Rhein, ausgewählt, weil sie in der Nähe von Adenauers Heimatstadt lag.

Die NATO-Truppen, deren Allgegenwart den Eindruck der Besatzung vermittelten, waren allerdings im Land, um es gegen den expansionistischen Ostblock zu verteidigen, der sich bis vor Kurzem noch im Griff des im März verstorbenen Tyrannen Josef Stalin befunden hatte. Westfalen lag in der britischen Zone, die dicht mit britischen Kasernen und Militärflugplätzen bestückt war. Dieser Verband war als Britische Rheinarmee bekannt, und seine Fahrzeuge waren oft auf den Straßen zu sehen. Die Invasionsdrohung von östlich des Eisernen Vorhangs wurde als sehr real erachtet.

Das östliche Drittel von Deutschland lag hinter dem Eisernen Vorhang und war Teil des Sowjetreichs. Es wurde als Ostzone bezeichnet oder, bizarrer, als Deutsche Demokratische Republik. Sie war weit entfernt davon, demokratisch zu sein, sondern war eine brutale Diktatur, eine nominelle kommunistische Regierung, die nur allzu bereit war, die Befehle ihrer wahren Herrn zu befolgen, der zweiundzwanzig Divisionen der sowjetischen Armee sowie der sowjetischen Botschaft. Die Westmächte behielten durch das Viermächteabkommen nur eine Enklave, das eingeschlossene West-Berlin, hundertdreißig Kilometer innerhalb der sowjetisch besetzten Zone.

Die berüchtigte Berliner Mauer zur endgültigen Umschließung Berlins wurde erst 1961 gebaut, um den ständigen Strom Ost-Berliner Absolventen der Technischen Hochschulen und Universitäten auf der Suche nach einem besseren Leben in West-Berlin und der Bundesrepublik zu stoppen. Doch das allgemeine Gefühl der Bedrohung nach der Berlin-Blockade von 1948/49, die beinahe einen Dritten Weltkrieg ausgelöst hatte, bewirkte, dass die britische Armee von den Deutschen nicht abgelehnt, sondern sehr geschätzt wurde.

Was mich betraf, war sie mir als Gast einer deutschen Familie mehr von praktischem Nutzen. Mit meinem steifen blauen Pass konnte ich einen britischen Stützpunkt betreten und im Duty-free-Shop »echten Bohnenkaffee« kaufen, der nach Jahren bitteren Ersatzkaffees den Wert von Gold besaß.

Ich traf nach dem Beginn der englischen Osterferien, aber vor den Ferien der Deutschen in Halle ein. Da Herr Dewald Lehrer war und seine Kinder somit noch Schule hatten, hielt man es für praktisch, dass auch ich für vierzehn Tage die deutsche Schule besuchte, bis die Ferien anfingen. Dort löste ich Neugier aus, schließlich war ich der erste Engländer, den sie je aus der Nähe gesehen hatten und von dem sie annahmen, er müsse Fangzähne haben oder zumindest einen gespaltenen Schwanz. Zur beträchtlichen gegenseitigen Erleichterung stellten wir fest, dass wir uns alle recht ähnlich waren. Sowohl im Haus der Dewalds als auch in der Schule verbesserte sich mein Deutsch rasch.

Eine Eigenschaft der deutschen Gesellschaft, die mich etwas verblüffte, als ich damit konfrontiert wurde, war die Verehrung der Natur, der offenen Landschaft. Da ich in Kent zwischen Feldern und Wäldern aufgewachsen war, nahm ich Mutter Natur einfach so hin, ohne das Bedürfnis, ihr huldigen zu müssen. Aber die Deutschen machten viel Gewese darum, lange Spaziergänge durch die Natur zu unternehmen. Das nannte man Wandertag. Die ganze Schule, Klasse um Klasse, stellte sich in Reihen auf und begab sich auf diese Wanderschaften. Bei der ersten, an der ich teilnahm, fiel mir etwas Seltsames auf.

Während eine ähnliche Gruppe englischer Kinder in völligem Durcheinander lostraben würde, bildeten die deutschen Kinder nach kurzer Zeit ordentliche Kolonnen, in Reih und Glied, immer drei nebeneinander. Dann änderte sich das Gehen langsam, alle Füße hoben und senkten sich gemeinsam, bis wir im Gleichschritt marschierten.

Das wurde bald von Singen begleitet, vor allem von einem Lied, an das ich mich noch über sechzig Jahre später erinnern kann. Es begann mit: »Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen, in Berg und Wald und Strom und Feld.« Frisch, fromm, fröhlich, frei.

Nach einer Weile bemerkte ich, dass am Kopf der Kolonne ein Stock hochgehalten wurde, so hoch, dass wir alle hinterhermarschieren konnten. Da war keine Fahne, aber bald hing ein Hut auf dem Stock wie eine Art Banner.

Wir waren jetzt tief im Wald, marschierten über einen sandigen Weg hinter unserem Anführer her und sangen aus voller Brust, als aus der Ferne ein Jeep auf uns zugebraust kam. Ein Fahrzeug der britischen Armee, wie ich am Stander neben dem vorderen Kotflügel erkannte, und es würde bestimmt nicht anhalten.

Die Kinder scherten aus und sprangen zur Seite, um den Jeep durchzulassen. Er war offen und wurde von einem rothaarigen Corporal gelenkt, neben ihm ein Sergeant. Als sie vorbeirasten, lehnte sich der Corporal hinaus und rief etwas in einem deutlichen East Londoner Akzent. Als der Jeep verschwunden war und Sand und Staub sich gesenkt hatten, umringten mich die deutschen Kinder neugierig.

»Fritz, was hat der Soldat uns zugerufen?«, wollten sie wissen. Ich hielt es für klüger, diplomatisch zu sein.

»Er hat uns einen schönen Wandertag gewünscht«, berichtete ich.

Sie waren begeistert. »Ach, Fritz«, wurde mir gesagt, »Eure englischen Soldaten sind so nett.«

Ich brachte es nicht übers Herz, ihnen zu übersetzen, was er wirklich gerufen hatte, nämlich: »Übt wohl schon fürs nächste Mal, was, Jungs?«

Es geht einfach nichts über Cockney-Humor, und offensichtlich musste noch einiges für die Versöhnung getan werden.

Im folgenden Jahr verbrachte ich meine dritten Ferien bei einer deutschen Familie – wieder den Dewalds –, und 1954 konnte ich in Deutschland als Deutscher durchgehen. Auch das würde sich als äußerst nützlich erweisen, als ich ein Jahrzehnt später für ein Jahr in Ost-Berlin stationiert war und, nachdem ich meinen Beschatter von der Geheimpolizei abgeschüttelt hatte, des Öfteren ins Innere der DDR verschwand.

SPRACHEN

Um sich in einer fremden Sprache auszudrücken – sie wirklich fließend zu sprechen, statt sich nur mit fünfzig Wörtern, einem Sprachführer und einer Menge Gesten durchzuschlagen –, reiche es aus, Grammatik und Vokabular zu beherrschen, wird behauptet. Was nicht stimmt, denn insgesamt sind drei Aspekte zu bedenken, wenn man nicht als Ausländer erkannt werden will.

Nach Grammatik und Vokabular ist der dritte Aspekt der Akzent. Die Engländer sind erstaunlich ungeschickt darin, ausländische Akzente nachzuahmen, und es gibt nichts Besseres, als früh zu beginnen und bei einer Familie des jeweiligen Landes zu leben, unter der Voraussetzung, dass diese Familie kaum ein Wort der Sprache des Schülers beherrscht. Da Englisch inzwischen die gemeinsame Sprache fast der ganzen Welt ist, wird das immer schwieriger. Jeder möchte sein Englisch ausprobieren.

Doch nach dem Akzent kommt der Slang. Mit perfekter Hochsprache verrät man sich sofort – weil jedes Volk seine Muttersprache mit Redewendungen durchsetzt, die in keinem Wörterbuch oder Sprachführer vorkommen und einfach nicht Wort für Wort übersetzt werden können. Wir merken nicht mal, wie oft wir das tun, aber wir tun es andauernd. Achtet man in einer vollen Bar oder bei einem lebhaften Essen darauf, wird deutlich, dass fast jeder Satz umgangssprachliche Ausdrücke enthält, die in keinem Sprachunterricht gelehrt werden.

Der letzte Aspekt ist sogar noch schwerer zu ermessen oder nachzuahmen. Das ist die Körpersprache. Alle Fremdsprachen und deren Gebrauch werden von Gesichtsausdrücken und Gesten begleitet, die vermutlich für diese Sprachgruppe spezifisch sind und von Kindern durch die Beobachtung ihrer Eltern und Lehrer übernommen werden.

Als ich mich daher 1951 im Alter von dreizehn Jahren an der Tonbridge School um das Stipendium für Neuere Sprachen bewarb, erinnere ich mich, wie der Oberlehrer für Französisch, Mr. A. E. Foster (von uns nur Frog Foster genannt) völlig verblüfft einem kleinen Jungen gegenübersaß, der in fließendem Französisch samt aller umgangssprachlicher Ausdrücke und Gesten plapperte. Ein paar Tage später machte Mr. Logie Bruce Lockhart in Deutsch die gleiche Erfahrung. Ich bekam das Stipendium und wechselte im September in die Oberschule über.

Ein Jahr später, nachdem ich wie ein Wilder Latein, Geschichte, Geografie sowie die verhasste Mathematik und Naturwissenschaften gebüffelt hatte, bestand ich die O-Levels und holte mir mit fünfzehn die A-Levels – alle in Sprachen.

Doch Tonbridge war trotz seiner sonstigen Mängel akademisch hervorragend, und ein Lehrer, der bei den Nordmeergeleitzügen nach Russland gedient hatte, bot mir die Möglichkeit einer dritten Sprache. Zur Auswahl standen Russisch und Spanisch. Ich entschied mich für Russisch aus dem Grund, dass es viel schwerer sein würde als Spanisch; das konnte ich später noch lernen.

Im Sommer 1954 war eine Prüfung in Russisch fällig, und mein Vater fand, ein bisschen Ferienunterricht könnte helfen. Irgendwie spürte er in Paris zwei russische Prinzessinnen auf, die Russisch unterrichteten und junge zahlende Gäste aufnahmen. Ihr Unterricht wurde sehr von der Royal Navy gefördert (ich nehme an, es war ein Kontakt von der Navy, der ihm die Damen empfohlen hatte). Also wurde ich in jenem Frühjahr während der Schulferien für drei Wochen zu ihnen nach Paris geschickt.

Die Damen waren die Prinzessinnen Dadiani und eigentlich Georgierinnen, aber die Säulen der russischen Gemeinde von Paris. Sie schwebten in höheren Sphären und waren auf charmante Weise schrullig. Aber man konnte viel Spaß mit ihnen haben.

Ihre Welt war mehr oder weniger stehen geblieben, als die Weiße Armee 1921 den Bürgerkrieg gegen die Rote Armee verlor. Sie wurden von ihrem Vater, dem letzten König von Georgien, außer Landes gebracht und kamen mit einem einzigen Koffer voller Schmuck in Paris an, in dem zu jener Zeit von geflohenen russischen Adligen nur so wimmelte.

Über dreißig Jahre später waren sie immer noch davon überzeugt, dass sich das georgische Volk jeden Moment erheben, das sowjetische Joch abwerfen und ihnen die Paläste und die Ölquellen in Baku zurückgeben würde. Der Schmuck hatte für fünf Jahre gereicht – Sparsamkeit lag ihnen nicht –, daher nahmen sie von da an zahlende Gäste auf. Sie hatten einen Vertrag mit der Royal Navy, die ihnen Midshipmen und Sub-Lieutenants schickte, was sie zu schätzen wussten, da die Navy pünktlich zahlte und Manieren hatte.

In ihrer Wohnung gingen Grafen, Herzöge und Prinzen ein und aus, die entweder als Taxifahrer arbeiteten, sich künstlerisch betätigten oder als Sänger in der Oper auftraten. Immer musste nach einer Party aufgeräumt oder die nächste vorbereitet werden.

Ostern nahmen sie mich mit zum Hochamt in die äußerst beeindruckende russisch-orthodoxe Kirche, gefolgt von der größten aller Partys. Mir wurden unglaublich süße russische Osterdelikatessen und ein Wodka aufgenötigt, der sich wie eine Explosion in meiner Magengrube anfühlte. Dieser Wodka hatte nichts mit dem Zeug aus heutigen Schnapsläden zu tun. Er war dick und zähflüssig und musste immer in einem Schluck runtergeschüttet werden, begleitet von »Christos woskres«, Christus ist auferstanden.

Ich kann mich an keinen formellen Russischunterricht erinnern. Die drei anderen jungen Männer von der Navy und ich mussten es beim Zuhören und Fragenstellen aufschnappen. Aber die beiden Prinzessinnen sind mir in liebevoller Erinnerung geblieben. Diese drei Wochen halfen, bei den Sommerprüfungen in Russisch zu bestehen und Jahre später in Ost-Berlin Russen zu belauschen, während ich so tat, als verstünde ich kein Wort.

Und im darauf folgenden Sommer 1955, in dem sich viel tat, würde ich das Sofa der Prinzessinnen brauchen.

DEN STERNEN EINEN SCHRITT NÄHER

Es muss eine kleine Anzeige in einer der Flugzeitschriften gewesen sein, die ich so gierig verschlang, aber ich weiß nicht mehr, in welcher. Darin wurde ein neues, von der Royal Air Force angebotenes Programm vorgestellt – das Konzept eines Flugstipendiums der RAF. Das hieß, wenn man alle Tests bestand, würde die RAF die Kosten dafür übernehmen, dass der junge Flugenthusiast in seinem örtlichen Fliegerclub fliegen lernte, um eine Privatpilotenlizenz zu erwerben. Natürlich bewarb ich mich sofort. Das war im Frühjahr 1955.

Die RAF hatte nicht vor, ihr Geld an junge Männer zu verschwenden, die wegen schlechten Sehvermögens oder anderer Mängel sowieso nie fliegen dürften. Es ging darum, begeisterungsfähige Jugendliche mit dem Flugvirus zu infizieren, damit sie später zur RAF gingen. Als Erstes traf in meinem elterlichen Haus in Ashford ein kleiner brauner Umschlag mit einem Schreiben ein, in dem ich aufgefordert wurde, mich zu einer gründlichen medizinischen Untersuchung in Hornchurch einzufinden, einem RAF-Stützpunkt in Essex. Eine Zugfahrkarte lag ebenfalls bei.