19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

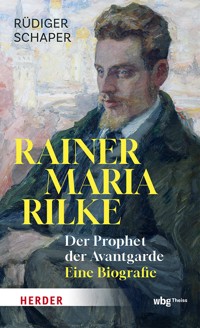

Rainer Maria Rilke – Der radikale Erneuerer der Moderne Rüdiger Schaper gelingt mit dieser Biografie ein überraschender Blick auf einen der meistgelesenen Dichter deutscher Sprache. Statt Rilke als entrückten Lyriker zu verklären, zeigt Schaper ihn als Avantgardisten, als Suchenden, der sich mutig in die Umbrüche seiner Zeit warf – zwischen Kunst, Tanz, Sprache und Moderne. Ein Buch, das Rilke neu lesbar macht – für Kenner wie für Neuentdecker. Die besondere Biografie: - Rilke neu gedacht: Nicht der schwermütige Romantiker, sondern ein radikaler Erneuerer seiner Zeit. - Kunst und Leben: Enge Verbindungen zu Rodin, zur bildenden Kunst und zum Tanz der Jahrhundertwende. - Wortgewandt erzählt: Schaper schreibt mit Feingefühl, Tiefe und stilistischer Eleganz. - Ideales Geschenk: Für Literaturfreunde, Rilke-Leser und alle, die das Besondere in ihm entdeckten mögen. Für Leserinnen und Leser, die Rilke neu erschließen wollen – mit einem frischen Blick auf einen scheinbar bekannten Klassiker.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Abb. 1: Auf sein Abbild achtet er äußerst genau, und nur selten zeigt er ein Lächeln: Rilke im Wallis, wo er sich im Sommer 1921 niederlässt. Hier entstehen wie im Rausch die Duineser Elegien und die Sonette an Orpheus, seine musikalischsten Werke.

Rüdiger Schaper

Rainer Maria Rilke

Der Prophet der AvantgardeEine Biografie

wbg Theiss ist ein Imprint der Verlag Herder GmbH

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025

Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich an

Lektorat: Daniel Zimmermann

E-Book-Konvertierung: Zerosoft, Timisoara

Covergestaltung: Jens Vogelsang, Aachen

Coverbild: Portrait des Dichters Rainer Maria Rilke von Leonid Osipovich Pasternak. © UtCon Collection / Alamy Stock Foto

ISBN Print: 978-3-534-61128-7

ISBN E-Book (PDF): 978-3-534-61155-7

ISBN E-Book (E-Pub) 978-3-534-61157-3

INHALT

Vorspiel: Der lange Atem eines Gedichts

Göttliche Mutterliebe und Militärschule: Die Verwirrungen des Zöglings Rilke

Der Weg auf die innere Bühne: Rainer Maria Rilke und das Theater

Leidenschaft und Irrglaube: Die Allianz mit Lou Andreas-Salomé und Rilkes blinde Russland-Verehrung

Zeit der Missverständnisse: Worpswede und die überstürzte Eheschließung mit Clara Westhoff

Avantgarde in Paris: Rilke und Rodin und die Befreiung durch den Modernen Tanz

Im Auge der Bilder: Rilke sitzt Paula Modersohn-Becker Modell und entdeckt Cézanne

Trio infernale: Religion, Masturbation und Depression

Intermezzo: Rilke und die Mode

Ein Dichter ist eine Insel: Rilke auf Capri

Die Paris-Passion: Rilkes epochaler Großstadtroman „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ und Sartres „Ekel“

Ägyptische Elegie: Liebespleite, bissige Hunde und der Weg nach Duino Liebespleite und der Weg nach Duino

„Dies Licht in Ohren“: Rilke liebt die Pianistin Magda von Hattingberg und öffnet sich für die Musik

Intermezzo: Rilke und das Reisen

Galopp in den Abgrund: Der „Cornet“ wird zum Millionenseller

Ein Rohr im eisigen Wind: Rilke im Ersten Weltkrieg

Weltraum-Musik in Muzot: Die Elegien und die Arbeit der Engel

Crossover Beethoven: Die Sinfonien und die „Duineser. Elegien“

„Tempel im Gehör“: Die Liaison von Tanz, Musik und Sprache

Intermezzo: Der Dichter und die Tiere

Rainer und die Rosen: Die französischen Verse und der qualvolle Tod eines Dichters

Abspann: Was wurde aus den anderen?

Nachbemerkung: Erste Ausgaben, letzter Stand

Chronologie

Ausgewählte Literatur

Personenregister

Abbildungsnachweis

Über den Autor

Über das Buch

VORSPIEL: DER LANGE ATEM EINES GEDICHTS

Am 22. November 1899 schreibt der junge Rilke in sein Tagebuch: „Ein jeder Tag soll und muss seinen Sinn haben, und erhalten soll er ihn nicht vom Zufall, sondern von mir – morgen mehr!“ Kurz darauf notiert er, in der Nacht vor seinem 24. Geburtstag am 4. Dezember 1899: „Jedes Ding ist nur ein Raum, eine Möglichkeit, und an mir liegt es, diese vollkommen oder mangelhaft zu erfüllen.“

Zufall oder Sinn, das gehört am Ende zusammen. Es ist ein regnerischer Tag, man betritt eine Buchhandlung und blättert, halb abwesend, halb angezogen, in einem Buch von Etel Adnan. Und heraus springt ein vertrauter Name, die libanesisch-amerikanisch-französische Künstlerin beschwört ihn angesichts der Katastrophe des Irakkriegs: „Von Engeln reden, wie es einem selbst und wie es Rilke gemäß ist.“ Rainer Maria Rilke zwischen Beirut und Bagdad, in der Wüste der Weltpolitik. Unerwartet erscheint er, doch offenbar herbeigerufen mit den Engeln. Der Blick fällt in den universellen Raum, den Rilke aufgemacht hat. Hier ist ein Dichter, der zuhört und antwortet. Rilke erzeugt Resonanzen – bis heute.

Salman Rushdie erzählt in Knife, seinem autobiografischen Buch nach der Messerattacke vom August 2022, die er nur knapp überlebt hat, wie er einige Jahre zuvor bei einem Literaturfestival in New York die Dichterin Rachel Eliza Griffiths, seine spätere Frau, kennengelernt hat. „Sie war schön, aber ihre Beziehung zu Schönheit war, wie sie sagte, kompliziert. Sie liebte Rilke“. Rushdie verlor bei dem Attentat ein Auge und erlitt andere irreparable Verletzungen. Weiter zitiert er aus den Duineser Elegien von Rilke: „Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören“.

Eine apokalyptische Feuersbrunst vernichtet 2018 die Villa des Entertainers Thomas Gottschalk in Malibu. In den Meldungen heißt es, dass zwar die Katzentoilette aus den Flammen gerettet werden konnte, nicht jedoch Der Panther. Dahingegangen ist eine Originalhandschrift Rainer Maria Rilkes, die der Fernsehmoderator, seit Jugendjahren ein Verehrer des Dichters, in seinem kalifornischen Domizil gerahmt an der Wand hatte – eine Reliquie geht in Flammen auf.

Kein Autodafé der spanischen Inquisition und auch nicht der Brand der antiken Bibliothek von Alexandria, bei dem der Legende nach 200.000 Schriftrollen verloren gingen. Keine bizarre Charles-Manson-Celebrity-Mordgeschichte, die Quentin Tarantino in seinem Film „Es war einmal in Hollywood“ aufgemotzt hat. Und doch wirkt die Kombination Rilke-Gottschalk-Malibu-Inferno wie ein Kulturschock, wie der Untergang des Abendlandes in der Neuen Welt – die Rilke nie gesehen hat.

Der Panther, ein einziges Gedicht. Und auch viel mehr. Die in drei Strophen angeordneten Verse über das Raubtier im Pariser Jardin des Plantes zählen zu den berühmtesten und schönsten Werken deutscher Sprache überhaupt. Es ist the Greatest von Rilkes Greatest Hits: Der Panther, veröffentlicht 1907 im Band Neue Gedichte. Der Panther ist das Leittier von Rilkes Popularität. Eine schwedische Freundin des Dichters sagte, dass Der Panther das einzige seiner Gedichte gewesen sei, das sie auswendig konnte. Oft musste er es in Gesellschaft vortragen.

Wie Franz Kafkas Mann, der ewig auf Zutritt ins Schloss wartet und darüber vergeht, besitzt Der Panther die Magie und Energie eines modernen Archetyps. Dabei zeigt er sich ungeheuer wandelbar. In der Pandemie wirkte er wie ein Abbild der häuslichen Gefangenschaft. Wer seine Zeit am Bildschirm verbringt, Tag für Tag, kann sich in diesem auf nur wenige Quadratmeter abgemessenen Tier-Reich wiederfinden:

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe

so müd geworden, daß er nichts mehr hält.

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe

und hinter tausend Stäben keine Welt.

Wie hat sich der Blick auf das früher so genannte ‚Exotische‘ verändert! Zoos und Tierparks stehen in der Kritik, im Zirkus werden schon keine Wildtierschauen mehr vorgeführt, die Perspektive ist jetzt grundsätzlich eine andere. Tierschutzorganisationen prangern Quälerei und Isolationshaltung an, und plötzlich beschreiben Rilkes Verse Verhaltensstörungen einer eingesperrten Raubkatze. Man versteht auch das jetzt: Das Schicksal der Großkatze ist ein menschliches. In einem weniger bekannten Gedicht, Die Aschanti, beschreibt Rilke den tristen Anblick von Afrikanern aus dem heutigen Ghana. Sie wurden in einer der damals beliebten kolonialen Völkerschauen im Jardin d’Acclimatation, einem Freizeitpark im Bois de Boulogne, wie Tiere ausgestellt, fern ihrer Heimat.

Rilke besuchte häufig die Pariser Parkanlagen, sie werden für ihn eine Schule des Sehens. Der britische Schriftsteller und Maler John Berger hat diesen Gedanken später aufgenommen. Der Mensch werde sich, indem er den Blick des Tieres erwidert, seiner selbst bewusst: „Das Tier beobachtet ihn genau, über einen schmalen Abgrund des Nicht-Verstehens hinweg.“ Bergers Essay trägt den Titel „Warum sehen wir Tiere an?“ John Banville, der vielfach preisgekrönte irische Autor, rät: „Study The Panther!“ Auf samtigen Pfoten schleichen sich die Panther-Verse an und stehen groß vor Auge und Ohr:

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,

der sich im allerkleinsten Kreise dreht,

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,

in der betäubt ein großer Wille steht.

Das Animalische in uns wird geweckt, eine Ur-Angst, wenn man alle Jahre wieder die Bilder ganzer brennender Landstriche und Städte sieht, die zerstörten Villen im Traumort Pazific Palisades, dem kalifornischen Exilort deutscher und österreichischer Künstler und Schriftsteller in der Nazi-Zeit, die eigentlich nicht mehr zu leugnenden Folgen der Umweltzerstörung, die hilflosen Feuerwehren, die Menschen auf der Flucht, ihr Hab und Gut hinter sich lassend in Panik, die verkohlten Fahrzeuge, die eingeschlossenen Tiere in den lichterloh zusammenstürzenden Wäldern.

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille

sich lautlos auf –. Dann geht ein Bild hinein,

geht durch der Glieder angespannte Stille –

und hört im Herzen auf zu sein.

Erich Unglaub, ein unermüdlicher Rilke-Forscher, erklärte nach dem Brand: „Es ist nicht die einzige Handschrift des Gedichts. Rilke hat diese Seite öfter verschenkt. Er bedachte Freundinnen und Mäzene gern mit handschriftlichen Versen. Eine Abschrift befindet sich zum Beispiel in einer Vitrine des Schlosses Laubach in Hessen, ein Geschenk an Gräfin Manon zu Solms.“ Diese kleinen Geschenke erhalten die Gastfreundschaft. Rilke drücken Geldprobleme. Einen festen Wohnsitz hat er in der Regel nicht. Er reist von einem Schloss zum nächsten Hotel, meist Luxuskategorie, und zu Landsitzen befreundeter Adliger, Damen zumeist. Er lässt sich einladen, gelegentlich auch aushalten, von Schloss zu Schloss, von Schoß zu Schoß. Er ist auf reiche Menschen angewiesen, die gern und generös geben. Das gehört zu den Rilke-Klischees, aber man muss feststellen: Er war brillant in diesem Improvisationsmodus. Und man macht sich wahrscheinlich auch falsche Vorstellungen von der Bequemlichkeit der Logis in kalten, zugigen Schlossmauern um die Zeit des Ersten Weltkriegs. So sehr er mit Paris seine Probleme hatte, wie sich zeigen wird, war er Stadtmensch – bemüht um einen Lebensstandard, den die Stadt eher bietet als ein abgelegenes, altes Adelsnest.

In einem Brief an eine Gönnerin sagt er ganz ohne Ironie, er verstehe sich auf die seltene und schwere Kunst des „gut Nehmens“. Rilke sieht die Welt ihm gegenüber in der Bringschuld. Immer auf der Suche nach Stille und Inspiration, wird er schnell der Menschen und der Orte müde, bricht auf, bricht ab. Diese Lebensweise, die man nur bewundern kann, erfordert eine spezielle Logistik und gute Nerven ebenso wie Zuversicht, es werde schon gutgehen. Sie erinnert an die technisch gestützte Beweglichkeit und Freiheit digitaler Nomaden im 21. Jahrhundert. Millennials werden Rilke gut verstehen, in leichter Abwandlung eines anderen seiner Standards: Wer jetzt kein Haus hat, braucht keines mehr. Die Welt als Internet-Café: Warum nicht zum Beispiel von Lissabon aus arbeiten, wo die Mieten günstig sind (jetzt nicht mehr) und eine Zeitlang auch keine Steuern bezahlt werden mussten?

Auf unbekannten Umwegen – die Handschrift soll sich vorher im Besitz des „Winnetou“-Filmproduzenten Horst Wendlandt befunden haben – kam „Der Panther“ nach Malibu, an die amerikanische Westküste. Ein Menetekel: Wie die Zivilisation mit Natur umgeht, zeigt sich im Käfig der ihrer Umgebung beraubten Kreatur – wie im Klimawandel, der Naturkatastrophen befeuert. Die kalifornischen Waldbrände des Jahres 2018 waren seinerzeit die schlimmsten der Geschichte. Mittlerweile haben sich die Schäden von Jahr zu Jahr noch vergrößert, die Erderwärmung facht die Flächenbrände weiter an. Und die Lebensräume der Panther, eigentlich Leoparden mit schwarzem Fell, schrumpfen. Das Gedicht schaut in die Zukunft, es erzählt von erschöpfter Natur und fortschreitender Zivilisation.

„Ein Schlager von Rang ist mehr 1950 / als fünfhundert Seiten Kulturkrise.“ Das schrieb Gottfried Benn in einem späten Gedicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Panther umfasst beides, die Kulturkrise und das Schlagergedicht. Hier liegt sein Geheimnis, die Begründung des Mythos Rainer Maria Rilke. Das Einprägsame und das schwer Verständliche existieren nebeneinander und auch unabhängig voneinander. Er hat heute wieder vielen Menschen etwas zu sagen. Wieder andere nervt seine Sprachkunst, sein heiliger Ton.

Avantgardist und Allgemeingut: Rilke hat diese widersprüchlichen Seiten. Das Vertraute und das Verdrehte. Der Verständnisvolle und der Unverständliche. Manches aus seiner feinen Feder klingt kaum erträglich altertümlich, anderes hat sich sehr gut gehalten, wieder anderes hängt irgendwo dazwischen – und dann trifft einen der Blitz, so unvermittelt steht da eine Zeile, ein Wort, als hätte jemand in diesem Augenblick diesen Ausdruck gefunden. Ein Dichter kann die Menschen erreichen. Die Regel ist das nicht. Zeitgenössische Lyrik hat es in der Öffentlichkeit schwer. Ein Dichter lebt vom Ruhm, nicht vom Verkauf. Rilke ist zugleich die Regel und die Ausnahme. Er hatte hohe Auflagen. Wenn Woody Allen den Panther in seinem Film Another Woman zitiert, wenn Robert De Niro in der Kinofassung von Oliver Sacks’ Awakenings einen gelähmten Psychiatrie-Patienten spielt, der sich allein über dieses Gedicht verständlich machen kann, ist schon einiges über Rilkes anhaltende Attraktion gesagt.

Rilke verführt. Erich Maria Remarque (1898-1970), der Autor des Weltkriegsromans Im Westen nichts Neues, hatte seinen zweiten Vornamen Rilke zu Ehren gewählt, ehe er zum international gefeierten Bestseller wurde. Als Remarque 1937 am Lido von Venedig Marlene Dietrich begegnet, trägt sie einen Band von Rilke unter dem Arm. Sie sei, erklärt sie, Schauspielerin geworden, um Rilkes Verse rezitieren zu können, an erster Stelle den Panther. Der war ihr Lieblingsgedicht. Das lyrische Strandidyll (auch Rilke hatte am Lido gebadet) war der Beginn einer heißen Affäre über drei Jahre; Marlene Dietrich und Remarque lebten eine Zeit lang in Paris zusammen, der Heimat des Panthers.

Ein ganz anderes Beispiel für das Rilke-Rühmen: Ernst Jandl widmete dem Kollegen 1981 eine ausgiebige Hommage (Der gewöhnliche Rilke). Was die Verhältnisse auf verblüffende Weise umkehrt: Litt der zuweilen todernste, erschreckend depressive Wiener Dichter Jandl unter dem Klischeedruck permanenter Witzigkeit, wird Rilke meist auf hohe Podeste gestellt – und sein frischer Esprit wird verkannt, seine radikale Modernität übersehen. Man sollte Rilke als experimentellen Dichter lesen. Das spiegelt sich in seinem enormen Ego. Und in seinem Echoraum. Am Beginn des 20. Jahrhunderts öffnet sich Rilke für neue Formen der Bewegung und Betrachtung, für einen neuen Klang.

Superstar Lady Gaga, 1986 in New York geboren, hat sich am Beginn ihrer Karriere eine Stelle aus Rilkes Briefen an einen jungen Dichter auf den linken Oberarm tätowieren lassen: „Prüfen Sie, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde zu schreiben. Dieses vor allem: Fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht: Muss ich schreiben?“ Es ist das Künstlercredo der Unbedingtheit, nicht nur für Poeten. Es zieht kreative Menschen an. Der amerikanische Schauspieler und Regisseur Dennis Hopper hat Rilkes Ratschläge befolgt und konnte zu keinem anderen Ergebnis kommen: „Ich muss Künstler werden“. Es gibt auf Youtube eine Lesung mit Hopper und den Letters to a Young Poet. Weltweit entwickelten sich Die Briefe an einen jungen Dichter zu Rilkes meistgelesenem Buch. Vor allem in den USA bekamen sie einen ähnlichen Kultstatus wie in den Hippie-Jahren der Sechziger Hermann Hesses anarchieverliebter Roman Der Steppenwolf.

Nach der peinigenden Frage „Muss ich schreiben?“ geht die Prüfung des jungen Dichterkandidaten und Rilkes Selbstbefragung weiter: „Graben Sie in sich nach einer tiefen Antwort. Und wenn diese zustimmend lauten sollte, wenn Sie mit einem starken und einfachen ich muß dieser ernsten Frage begegnen dürfen, dann bauen Sie Ihr Leben nach dieser Notwendigkeit; Ihr Leben bis hinein in seine gleichgültigste und geringste Stunde muß ein Zeichen und Zeugnis werden diesem Drange. Dann nähern Sie sich der Natur. Dann versuchen Sie, wie ein erster Mensch, zu sagen, was Sie sehen und erleben und lieben und verlieren.“ In der Welt der Manager gilt dieses bedingungslose, brutale Arbeitsethos als Motivation.

Er schreibt, nicht ganz ungewöhnlich damals, Briefe ohne Unterlass. Es sind Dokumente eines Schwärmers und Schnorrers, peinigende und reinigende Selbstanalyse. Aber er antwortet großherzig auf Zuschriften von Leserinnen und Lesern. Er versteht es, auf die Probleme und drängenden Fragen Fremder einzugehen, die sich Hilfe suchend an den Dichter der Einsamkeit und der Seelenklänge wenden. Die Briefe an einen jungen Dichter stammen aus den Jahren 1903 bis 1908, als Rilke mit den Neuen Gedichten – Der Panther gehört zu den ältesten der Sammlung – seine Form und seine Farben fand.

A propos Farbe: Einem Hinweis des österreichischen Schriftstellers und Georg-Büchner-Preisträgers Clemens J. Setz nachgehend, lässt sich im Internet eine alte Postkarte auftreiben mit der Aufschrift: „PARIS. Jardin des Plantes – La Panthère“. Sie zeigt das Tier traurig blickend, hinter den so oft zitierten Stäben. Oder steht die Katze davor, und wir sind die mitleidig betrachteten Gefangenen in unserer Welt? Dieser Panther auf der Postkarte ist nicht – wie in der Vorstellung der meisten Menschen – schwarz, sondern hat ein helles Fell mit dunklen Flecken. Zudem ist im Französischen der Panther weiblichen Geschlechts. Was Rainer Maria Rilkes Typ entgegenkommt. „Siehe, innerer Mann, dein inneres Mädchen“, heißt es in einem seiner Gedichte. La Panthère von Cartier, „ein zauberhafter Duft für die freie und leidenschaftliche Frau“, schwärmt die Parfum-Werbung. Dieser gepflegte Herr mit der wohltuenden Stimme erscheint als frühes Modell einer empfindsamen männlichen Spezies, weit von der Wirklichkeit der Mannsbilder seiner Zeit entfernt. Ein fluides Wesen, zart und flüchtig, oft über die Maßen hart gegen sich und andere.

Abb. 2: Stab und Reim: Panther im Jardin des Plantes, Paris 1905.

Rilke überrascht mit seiner Präsenz – als Geist und Prophet der Moderne, Vertreter der Avantgarde, als Bezugspunkt so vieler Künstlerinnen und Künstler im 21. Jahrhundert. Seine künstlerischen Quellen sind keineswegs ausgeschöpft, wie sich zeigen wird. Der Moderne Tanz hat Rilkes Anschauung stark beeinflusst. Ebenso prägt die Musik Rilkes Dichtung – die Musik, vor der er sich fürchtet, weil sie ihn so tief betrifft. Rilke und die Musik, das ist ein gern übergangenes Thema in der biografischen Literatur, wie die Beziehung zum Tanz. Bewegt sich nicht auch Der Panther in einem „Tanz von Kraft um eine Mitte“? Der Dichter der Innerlichkeit, der Dichter der Herzen, ist ein radikaler compositeur. In seinen Versen geht die Sprache über sich hinaus und erreicht eine Musikalität ohnegleichen. Rilkes Werk erschließt sich neu über die Medien, die ihn beeinflussen: Malerei und Skulptur, Tanz und Musik. Hier setzt diese Biografie einen Schwerpunkt – auf Poesie und Performance.

GÖTTLICHE MUTTERLIEBE UND MILITÄRSCHULE: DIE VERWIRRUNGEN DES ZÖGLINGS RILKE

Ist es ein Junge? Ist es ein Mädchen? René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke wird am 4. Dezember 1875 in Prag geboren. Das Siebenmonatsbaby kommt kurz nach Mitternacht zur Welt. Seinen Dichternamen, den Namen, den die Welt kennt, wird er erst als junger Erwachsener annehmen – Rainer Maria Rilke –, und auf dem Weg ins Freie stehen ihm ohnedies einige Metamorphosen bevor. Die Mutter schreibt nach der Geburt, er sei ein „Marienkind, der gnadenreichen Madonna geweiht.“ Im Jahr zuvor haben sie eine Tochter bald nach der Geburt verloren. So ein Gnadengeschenk hat Gewicht.

Die Mutter Sophia Rilke, dreizehn Jahre jünger als ihr Mann Josef, stammt aus einer Fabrikantenfamilie, materiell fehlt es ihr an nichts. Josef Rilke arbeitet als Beamter bei der Prager Bahngesellschaft und wird noch in späteren Jahren als charmanter, gut aussehender, gewinnender Typ beschrieben, fesch, mit einem Wort. Allerdings muss sich sein intellektueller Ehrgeiz in Grenzen gehalten haben, und die Hoffnungen auf Erhebung in den Adelsstand erfüllen sich nicht. Zu dünn sind die familiären Linien in die noble Vergangenheit oder bloß Wunschdenken, eindeutige Dokumente lassen sich nicht beibringen, was die Fantasie des Dichtersohns nachher immer wieder beschäftigen wird. Josefs Bruder Jaroslav erreicht, was Sophia von ihrem Mann erwartet hätte: Er steigt als Anwalt und Politiker in der deutschsprachigen Gesellschaft Prags auf und wird seinem finanziell stets klammen und für bürgerliche Berufe indisponierten Dichterneffen unter die Arme greifen.

Es hat bei den Eltern neben vielen anderen Streitpunkten Auseinandersetzungen über die Erziehung gegeben; ein starkes Ehegift. Sophia Rilke behandelt ihren gesundheitlich fragilen Sohn wie ein Mädchen. Wie die so früh verstorbene Tochter. Sie hegt ihn erstickend ein, sicher auch in Sorge, auch dieses Kind zu verlieren. Der Name René, auf den er getauft wird, ist an sich geschlechtsneutral, klingt zu der Zeit aber eher weiblich. Der Tod der Tochter ist nicht überwunden, und das neue Kind ist gekennzeichnet von den Obsessionen der Mutter. René trägt Mädchenkleider und lockiges, langes Haar und spielt mit Puppen. Eine der ältesten Fotografien zeigt das „Marienkind“ mit knapp drei Jahren im Wohnzimmer auf einem Teppich mit erdrückendem Muster. René hält ein Bilderbuch in den Händen, sein Blick wirkt etwas verloren, trotzig wäre wohl zu viel gesagt. Zu seinen Füßen, die in Stiefelchen stecken, liegt ein hübscher Terrier. Das Gedicht „Kindheit“ aus dem 1906 veröffentlichten Buch der Bilder liest sich wie ein fernes Echo:

Abb. 3: Muttertage in Prag: René Maria in Mädchenkleidern, 1877/78.

(…)

Und durch das alles gehn im kleinen Kleid,

ganz anders als die andern gehn und gingen –:

O wunderliche Zeit, o Zeitverbringen,

o Einsamkeit.

Und in das alles fern hinauszuschauen:

Männer und Frauen; Männer, Männer, Frauen

und Kinder, welche anders sind und bunt;

und da ein Haus und dann und wann ein Hund

und Schrecken lautlos wechselnd mit Vertrauen –:

O Trauer ohne Sinn, o Traum, o Grauen,

o Tiefe ohne Grund.

Hunde werden ihm die liebste Kreatur bleiben. Das Bild wirkt erschütternd präzis – brennende Erinnerung an die frühe Kindheit in seiner Prager Mädchenstube, an die anderen Kinder, „welche anders sind“, die nicht „im kleinen Kleid“ gehen mussten. Ralph Freedman spekuliert in seiner zweibändigen Rilke-Biografie: „René dürfte es, wie seiner Mutter, der er auffällig ähnlich sah, Spaß gemacht haben, sich zu verkleiden, sich herauszuputzen; die Mädchenkleider und -spiele müssen das starke Band gefestigt haben, das beide zusammenhielt, zumal dann, wenn der Sohn sich bedroht fühlte. Einer Familienanekdote zufolge hat sich der Siebenjährige, als er eine Strafe zu gewärtigen hatte, als Mädchen verkleidet, um die Mutter zu besänftigen.“ Und er soll gesagt haben, als hätte er seine Persönlichkeit aufteilen können, er habe den „nichtsnutzigen René“ weggeschickt, Mädchen seien „doch viel herziger“. Die Episode taucht in den 1910 erscheinenden, in Teilen autobiografischen Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge auf.

Die Kindheit lässt sich nicht fortschicken, sie klopft mit fortschreitender Lebensdauer häufiger unangemeldet an. Orientiert man sich ausschließlich an Rilkes literarischen Texten zu diesem Komplex, dann sieht es düster aus. Kindheit erscheint als Martyrium – und die Puppe als Hassobjekt. 1914 geht er in einem kurzen Prosatext (Puppen) durch sein Kinder-Arsenal und feiert die „große mutige Seele des Schaukelpferds, du Wellenbadschaukel des Knabenherzens, die die Spielzimmer aufregte, daß sie wie über den berühmten Schlachtfeldern der Erde sich überschlug, stolze, glaubwürdige, fast sichtbare Seele.“ Die Puppe aber war seelenlos, fast ein Monstergeschöpf: „Zu einer Zeit, wo noch alle bemüht waren, uns immer rasch und beschwichtigend zu antworten, war sie, die Puppe, die erste, die uns jenes überlebensgroße Schweigen antat, das uns später immer wieder aus dem Raume anhauchte, wenn wir irgendwo an die Grenze unseres Daseins traten. Ihr gegenüber, da sie uns anstarrte, erfuhren wir zuerst (oder irr ich mich?) jenes Hohle im Gefühl, jene Herzpause, in der einer verginge, wenn ihn dann nicht die ganze, sanft weitergehende Natur, wie ein Lebloses, über Abgründe hinüberhübe.“ Die Puppe als Stellvertreterin und Abbild der Mutter, der feindlichen Welt, die auf das Kind einstürmt? Die Puppe, die in der Tat nicht antwortet und stumm bleibt: Rilke macht ein lebloses Ding, dem Kinder oft genug Gewalt antun oder ein freundschaftlich-forderndes Leben einhauchen, für künftiges Leid verantwortlich: „Sind wir nicht wunderliche Geschöpfe, dass wir uns gehen und anleiten lassen, unsere erste Neigung dort anzulegen, wo sie aussichtslos bleibt? So dass überall in den Geschmack jener unüberlegtesten Zärtlichkeit die Bitternis sich verteilte, dass sie vergeblich war?“

Es folgen ungeheuerliche Sätze, die zeigen, zu welch einer Härte der als zart geradezu verschriene und häufig missverstandene Dichter fähig ist: „Wer weiß, ob nicht mancher später draußen im Leben aus solchen Erinnerungen den Verdacht nimmt, dass er nicht zu lieben sei? Ob nicht in dem und jenem seine Puppe heillos weiterwirkt, so dass er hinter vagen Befriedigungen her ist, einfach aus Widerspruch gegen das Unbefriedigtsein, mit dem sie sein Gemüt verdorben hat?“ In Frageform gekleidet, sind dies die bittersten Fatalitäten. Nicht das Kind, ob Junge oder Mädchen, spielt mit der Puppe. Die Puppe spielt mit dem Kind, spielt mit den Gefühlen ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin, was zur Folge hat, dass sich dieser Mensch später im Leben mit einer tiefen Einsamkeit abfinden muss, denn er kann oder will nicht geliebt werden von einem Partner oder einer Partnerin. Und was man sich stattdessen unter „vagen Befriedigungen“ vorzustellen hat, liegt auf der Hand: der Besuch bei Prostituierten und Masturbation.

In einem Brief spricht er davon, sein Leben sei eine „einzige Rekonvaleszenz“. Wovon? Rilke hat es grundsätzlich abgelehnt, Leben und Werk zu vermengen. Als würde er sich selbst misstrauen. Oder schützen. Dabei mangelt es nicht an autobiografischen Texten, und die lyrische Produktion geht immer wieder zurück zu diesem tiefen Brunnen. Was soll man denken bei diesem Gedicht aus dem Nachlass, das den Puppen-Hass und Horror noch übersteigt. Hält er es deswegen zu Lebzeiten zurück?

Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein.

Da hab ich Stein auf Stein zu mir gelegt,

und stand schon wie ein kleines Haus, um das sich groß der Tag bewegt,

sogar allein.

Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein.

Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut.

Sie sieht es nicht, daß einer baut.

Sie geht mir mitten durch die Wand von Stein.

Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein.

Die Vögel fliegen leichter um mich her.

Die fremden Hunde wissen: das ist der.

Nur einzig meine Mutter kennt es nicht,

mein langsam mehr gewordenes Gesicht.

Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind.

Sie lebt nicht dorten, wo die Lüfte sind.

Sie liegt in einem hohen Herz-Verschlag

und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag.

Da gibt es kaum etwas zu interpretieren. Der Dichter ist ein Haus, nicht allzu stabil, die Mutter ein Abrissunternehmen. Die Vögel grüßen und die Hunde respektieren ihn. Nie soll Wärme gewesen sein zwischen ihr und dem Sohn, denn sie hält es lieber mit dem Sohn Gottes, der kommt und „wäscht sie jeden Tag“, wie eine Büßerin oder eine kranke Alte. Hier könnte man das Mutter-Kapitel schon wieder schließen, mit dieser an Sarkasmus nicht zu überbietenden Hasstirade. Aber waren nicht Rilkes früheste Publikationen, so brav und gefällig und getränkt mit der adoleszenter Arroganz, angefüllt mit Mutterkitschversen, die auf ein inniges Verhältnis schließen lassen?

Mir ist oft, daß ich fragen müßt:

Du, Mutter, was hast du gesungen,

eh deinem blassen, blonden Jungen

der Schlaf die Wangen warm geküßt?

Hattest du damals sehr viel Gram?

Und weißt du, wie du aufgesprungen,

wenn deinem blassen, blonden Jungen

im tiefen Traum ein Weinen kam?

Rilke erfährt eine enge bürgerliche Erziehung. Allerdings eine, wie sie für Mädchen, und eine, wie sie für Jungen vorgesehen ist, und zwar nacheinander und in dieser Reihenfolge. Aus der Puppenstube geht es auf den Exerzierplatz. Die Familie väterlicherseits weist eine lange Reihe von Offizieren und Gedienten auf. So scheint der Ausbildungsweg des schwächlichen René vorgezeichnet. René sollte nach dem Willen der Eltern im Leben mehr erreichen als der Vater und Karriere machen. Josef Rilke hatte Pech und „schon mit fünfundzwanzig Jahren die Höhe seines Daseins erreicht“, wie Peter Demetz in René Rilkes Prager Jahre (1953) schreibt: Für kurze Zeit war Josef Rilke Befehlshaber des Kastells von Brescia, 1859 im österreichisch-italienischen Krieg, „und von der Aura des Kommandanten umwittert. Was dann folgte, war Absturz, Leere, Verzicht“ aufgrund eines chronischen Halsleidens. Warum die ambitionierte Sophia ihn geheiratet hat, wird nicht ganz klar. Sie ist schnell von ihm enttäuscht und von sich selbst, weil sie ihrer Meinung nach einen Irrtum begangen hat, sich diesen Mann zu nehmen.

Wann ist die Kindheit vorbei? Am Karussell im Jardin du Luxembourg, das durch Rilkes Gedicht berühmt geworden ist, endet sie mit zwölf. Danach darf man nicht mehr mitfahren. So steht es dort auf einem Schild mit den Sicherheitsbestimmungen im Park. Man darf nicht größer als 1,40 Meter sein. Kinder unter 90 cm fahren in der Kutsche und dürfen noch nicht auf den Tieren im Kreis herum reiten, zu denen der weiße Elefant gehört. René muss früher aus dem Kindheitskarussell aussteigen. Er ist neun, als die Ehe der Eltern auseinanderbricht. Das Scheitern lastet auf dem einzigen Kind, das zwischen den beiden schwankt. René wird aus dem Nest geworfen und im September 1886 nach St. Pölten in die k. u. k.-Militärunterrealschule geschickt, die Mutter nimmt sich in der Nähe in Wien eine eigene Wohnung. Rilke hat die Schulzeit als „gewaltige Heimsuchung meiner Kindheit“ beschrieben.

Das Martyrium setzt sich fort ab 1889 auf der Militär-Oberrealschule in Mährisch-Weißkirchen. Straflager waren diese Lehranstalten nicht. Es wurde dort Allgemeinbildung und Musisches vermittelt, die Absolventen würden eines Tages zur Führungsschicht des Vielvölker-Kaiserreichs gehören, wo so viel Wert auf Titel gelegt wird. Seine schulischen Leistungen sind überraschend gut bis sehr gut, geistig und emotional liegt er am Boden.

René interessiert sich für Geschichte und versucht sich an Versen, die er im Unterricht vortragen darf. Den Lehrkräften fällt der hochbegabte Junge auf. Sensibel, überdurchschnittlich in der Empfindungs- und Auffassungsgabe, dazu vielleicht ein wenig reifer schon als die Klassenkameraden und ihnen rhetorisch voraus, dabei körperlich unterlegen und kränklich – eine gefährliche Mischung und eine Einladung zum Mobbing. Der Begriff existiert damals noch nicht, aber wie das vor sich ging in diesen österreichischen Militärschulen, hat Robert Musil in dem Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906) beschrieben. Musil war fünf Jahre jünger als Rilke und kannte die Mechanismen jugendlicher Grausamkeit und Selbstjustiz aus eigener Erfahrung. Sexueller Missbrauch dürfte verbreitet gewesen sein. Und öffentlich ein Tabu, wie bei der Kirche.

Der heranwachsende René begeistert sich für Pferde, er bekommt Reitunterricht, trägt stolz den Säbel, stellt sich in den Sportstunden und beim Fechten ungeschickt an und zieht Spott auf sich. Er findet die Uniform schick, ist aber am falschen Ort. Dabei ist nicht erwiesen, ob er ausgesondert und kujoniert worden wäre und körperlicher oder seelischer Gewalt ausgesetzt war. Was er aber instinktiv erkennt, sind die Strukturen dieser Anstalt für künftige Karrieristen, in die er nicht hineinpasst. Später erkennt er, was damit verbunden war: „eine schmerzhafte Ausbildung der ersten Einsamkeit unter Vielen.“ Er zieht sich zurück in die Kapelle der Militärschule, zum Zwiegespräch mit einem höheren Wesen, in seinen Schreibwinkel. In seiner Rilke-Biografie Ein klingendes Glas zitiert Donald A. Prater den Dichter mit dem fast unpersönlichen, ins Allgemeine gehobenen Satz über seine Kindheit und die Schulzeit: „Wo das einsame, hilflose Herz nach ungesunder Verzärtelung unvernünftige Brutalität erfährt, dann kommt die Entscheidung: entweder das Kind wird gleichgültig oder unglücklich. Ich ward das Letztere.“

Das Glas droht zu zerbrechen. Militärschüler René klagt häufig über Kopfschmerzen und Fieberanfälle, er gilt als „nervös“, was in der Diktion der Zeit ein abwertendes Urteil darstellt, so wie Frauen, die nicht in den gesellschaftlichen Rahmen passten, als „hysterisch“ stigmatisiert wurden. Nach allgemeiner Auffassung war René kein richtiger Junge, wie sollte aus diesem „Mädchen in Uniform“, wie sich lange danach ein Mitschüler erinnert, ein k. u. k.-Offizier werden? Rilke meidet sein Leben lang größere Gesellschaftsansammlungen und verpflichtende Strukturen, sie machen ihn krank. In der frühen Erzählung Die Turnstunde schildert er das Schicksal eines Mitschülers, der im schikanösen Sportunterricht an den Geräten zu Tode kommt; der tragische Vorfall wird ohne großes Aufsehen erledigt: „Dann tritt Wehl heraus und seine Augen sind groß und zornig und seine Schritte fest. Er marschiert wie beim Defilieren und sagt heiser: Antreten! Mit unbeschreiblicher Geschwindigkeit findet sich alles in Reihe und Glied. Keiner rührt sich. Als wenn ein Feldzeugmeister da wäre. Und jetzt das Kommando: ,Achtung!’ Pause und dann, trocken und hart: ,Euer Kamerad Gruber ist soeben gestorben. Herzschlag. Abmarsch!’“

Das Opfer der Turnstunde hätte René selbst gewesen sein können. Er wird im Juni 1891 aus der Militärschule auf Antrag seines Vaters entlassen. „Fünf Jahre, das war die Dauer meiner Militärerziehung, vom 10. bis zum 15. Jahr, (was für Jahre!), ich glaube, das ist das äußerste Maß, länger ist einer nie unter Wasser geblieben.“ Das schreibt er noch ein Vierteljahrhundert später in einem Brief an eine Freundin.

Nächste Station: die Handelsschule in Linz. Dort tritt er im September an, drei Jahre soll die Ausbildung dauern. Er fehlt oft im Unterricht, erzielt aber ausgezeichnete Zensuren und genießt das kulturelle Leben. Der junge Herr ist frei, aber nicht frei genug. Er schafft erste Lyrikveröffentlichungen und beginnt ein Verhältnis mit einem Kindermädchen aus der Nachbarschaft. René ist sechzehn, Olga einige Jahre älter. Eine schöne Geschichte, man hätte sie ihm nicht zugetraut: Im Mai 1892 brennen sie durch und steigen in einem billigen Hotel in Wien ab, die Polizei löst nach drei Tagen die Romanze auf. Mit der Handelsschule hat es sich erledigt, mit der militärischen Karriere ohnehin. Rilke will Dichter werden. Sein Ziel verfolgt er mit großem Eifer, Selbstbewusstsein und Ausdauer. All dies – die wilde Liebesgeschichte, der konsequente Aufbau einer Literatenexistenz – kratzt auf angenehme Weise an dem Heiligenbild des in sich gekehrten, mit höheren Weihen ausgestatteten Dichters, das immer noch irgendwie Bestand hat und das er durchaus selbst pflegt. Kränkelnd, aber voller Energie. Blutjung, aber schon abgezockt. Und angstfrei. Autoritäten und Institutionen sagen René nichts.

Es folgt, was ihm am ehesten behagt. Eine Sonderbehandlung. Mit Privatunterricht bereitet er sich auf die Matura vor, das Abitur, das er 1895 besteht. Er hält durch diesmal, weil er weiter veröffentlicht. Onkel Jaroslav ermöglicht die Extravaganz und das Studium, das Rilke an der deutschen Universität in Prag aufnimmt; erst Kunst, Literatur und Geschichte, dann Jura, was er wieder nicht zu Ende führt. Im bürgerlichen Leben, wie man früher gesagt hätte, bringt er nichts zum Abschluss. Seine literarisch-künstlerischen Interessen entwickeln sich sprunghaft und spontan; erst spät beschäftigt sich der poetische Heißsporn aus Prag mit Goethe. Shakespeare ist ihm wenig vertraut. Generell fällt auf, dass Rilke in seiner ästhetischen Provenienz mehr von anderen Künsten geprägt wird als durch literarische Einflüsse. Obwohl er sich nach Mentoren umsieht.

Seine ersten Gedichtbände erscheinen, Leben und Lieder und bald darauf Larenopfer. Laren, die römischen Hausgötter und Schutzgeister: Trotz des hochfahrenden Titels volkstümelt es in den lokalpatriotischen Versen des Zwanzigjährigen Pragers, noch nichts weist hin auf Kommendes. Er probiert sich aus, gefällig, in den Moden seiner Zeit.

Er schickt Theodor Fontane ein Exemplar der Larenopfer und erhält freundliche Antwort, womit er hausieren gehen kann. Der alte Schriftsteller glaubt, die Verse einer jungen Frau vor sich zu haben: René Maria Rilke. Rilke schreibt nicht ohne Humor zurück, sein zweiter Vorname habe Fontane wohl verleitet, in ihm eine Dame zu sehen: „Dies ist nun nicht der Fall – ich bin männlichen Geschlechts und hoffe mich auch im Leben stets männlich im besten Sinne des Wortes zu betätigen.“ Etwas überraschend verlobt er sich mit Valerie von David-Rhonfeld. Sie ist ein Jahr älter als er, aus gutem Haus, eine schöne junge Frau, intelligent, er feiert sie als seine Muse und hat allen Grund dazu. Sie ist das Ticket für die Zukunft, heraus aus den alten Zwängen der Familie. Valerie finanziert sein Dichterleben, setzt sich in allen Belangen für ihn ein und gibt ihr gesellschaftliches Leben und eigene künstlerische Ambitionen auf zu seinen Gunsten. Warnungen von Rilkes Mutter Phia schlägt sie in den Wind. Er hat Valerie, wie sie sich ausdrückt, gefesselt, geblendet. Und er verlässt sie bald. Sie hat nie geheiratet und den Schmerz nie verwunden. Rilke, der ihr erst eher hässlich, jedenfalls nicht attraktiv im landläufigen Sinn vorkommt, so schließt Ralph Freedman, war ihr „Fiasko“. Sie hat sich auf ihn eingelassen und lieben gelernt. Sie gibt sich und der jungen Beziehung Zeit, die der andere nicht hat.

Er ist dann aber gerade zwanzig Jahre, glüht vor Ideen und Geltungsdrang. Keine Vally, wie er sie zärtlich nennt und in heißen Versen besingt, die nach Sex klingen, vermag ihn aufzuhalten: einen wie ihn. Frauen findet er reichlich. Was finden sie an ihm? In der autobiographischen Erzählung Ewald Tragy, die bald darauf entsteht, im Jahr 1898, aber erst posthum erscheint, findet man Rilkes Porträt des Künstlers als junger Mann, wie es bei James Joyce heißt. Joyce schrieb die erste Version seines Bildungsromans nur wenig später. In beiden Fällen geht es – bei aller Unterschiedlichkeit – darum, Heimat, Familie, Glauben hinter sich zu lassen und ins Freie zu gehen. Nur so kann Kunst gedeihen. Weggehen, wie sonst?

Ewald Tragy liest sich für ein Frühwerk erstaunlich leger, bei allem Ernst. Rilke zeigt sich dabei sogar von seiner komischen Seite, wenn man steifen und verunglückten und stets sich wiederholenden Sonntagsfamilientreffen etwas Unterhaltsames abzugewinnen vermag; Rilke bringt einen heilsamen Sarkasmus auf und eine Art heiterer Melancholie. Im Gespräch mit einer Verwandten versucht sich der 18-jährige Ewald verständlich zu machen, als sie ihn fragt:

Warum? Warum reisen Sie fort? Ewald stemmt die Ellbogen auf die Knie und legt das Kinn in die hohlen Hände. Sie sind ja auch fortgegangen von Hause antwortet er. Und Jeanne warnt schnell: Sie werden Heimweh haben.

Ich habe Sehnsucht gesteht Ewald, und so reden sie eine Weile aneinander vorbei.

Der Abschied um des Abschieds willen, „von Hause“, so schreibt er es, entscheidet über die Zukunft des Dichters, des Künstlers. Seinen Weg finden: Für Rilke bekommt das Thema obsessive Züge. Mit der Rückkehr des verlorenen Sohns endet der Roman Malte Laurids Brigge, und er übersetzt aus dem Französischen die gleichnamige Erzählung von André Gide. Warum der Sohn aber geht und wohin, das überdenkt er 1907 im Gedicht, das wieder ein Gedicht von der Kindheit ist und bitter und zugleich loslassend, fast versöhnlich und souverän distanziert. Der Auszug des verlorenen Sohns, ein Auszug:

Nun fortzugehn von alledem Verworrnen,

das unser ist und uns doch nicht gehört,

das, wie das Wasser in den alten Bornen

uns zitternd spiegelt und das Bild zerstört;

von allem diesen, das sich wie mit Dornen

noch einmal an uns anhängt – fortzugehn

und Das und Den,

die man schon nicht mehr sah

(so täglich waren sie und so gewöhnlich)

auf einmal anzuschauen: sanft, versöhnlich

und wie an einem Anfang und von nah,

und ahnend einzusehn, wie unpersönlich,

wie über alle hin das Leid geschah,

von dem die Kindheit voll war bis zum Rand -:

(…)

Dies alles auf sich nehmen und vergebens

vielleicht Gehaltnes fallen lassen, um

allein zu sterben, wissend nicht warum -

Ist das der Eingang eines neuen Lebens?

Rilke hat sich gern an seinen Vater erinnert und in Ewald Tragy ein liebevolles Portrait von ihm gezeichnet. Josef Rilke stirbt 1906 nach längerer Krankheit in Prag, ohne dass sein Sohn ihn noch einmal aufgesucht hätte. Rilke kommt erst zur Beerdigung und regelt, was der Trauerfall erfordert. Wenn die Familie ruft, ist er meist unpässlich. Das gilt übertragen fürs Werk. Jetzt schon festzustellen, dass er das Buch über seine frühen Jahre, den „Militär-Roman“, nie schreiben wird, ist nicht zu viel verraten. Er spricht immer wieder davon, „seine Kindheit noch einmal zu leisten“, in literarischer Form. Wie er selbst meinte, fehlte ihm der Mut, den „Verwunschenen in die Brunnentiefe zu stürzen um Mitternacht.“ Er bleibt in der Gegenwart, abgründig genug. Kindheit als Bitterstoff, als etwas Ab- und Herauszuarbeitendes, verführt mächtig zur Verdrängung. Als wäre es eine körperliche Anstrengung, eine gesundheitliche Belastung: Wieviel Erfolgsdruck und Beweiszwang liegt in dem Ausdruck des „Leistens“ der Kindheit!

Aber was anfangen mit den überlieferten 1100 Briefen Rilkes an seine Mutter, die erst 2009 von der Enkelin Hella Sieber-Rilke publiziert worden sind? Damit ändert sich das Bild, wenngleich nur vordergründig. Ad infinitum heißt es in der Anrede „Meine liebe Mama“ und „Meine liebe, gute Mama“, „Liebste Mama“, in Briefen aus Berlin, Russland, Italien, Frankreich, wo immer sich der Dichter aufhält. Er schreibt ihr, oft ausführlich, man kann den Eindruck haben: übertrieben herzlich, der liebevolle Ton klingt aufgesetzt. Mit großer Sorgfalt erfüllt der Sohne seine Pflicht. Damit lassen sich die schwierigen Themen umgehen. Er wirbt um ihre Aufmerksamkeit, er schildert ihr Reiseeindrücke, vor allem aber will er ihr von seinen Fortschritten und seiner Entwicklung zum Dichter berichten, sich beweisen und ihr imponieren, als wollte er eigentlich sagen: Schau her, so weit habe ich es gebracht, das hättest Du wohl nicht gedacht! Und stets: „Herzlich umarmt Dich Dein René“. Der manchmal unterwürfige Ton ist charakteristisch für Rilkes Briefstil. Er braucht, er will häufig etwas, fällt nur langsam und behutsam mit der Tür ins Haus, wenn er Geld oder andere Aufmerksamkeiten oder Distanz erbittet. Diese verschämten Unverschämtheiten (darauf läuft es oft genug hinaus: aufs Fordern und Verlangen) lassen sich schwer ablehnen.

Sophia Rilke, die sich Phia nennt, bildet in seinem Gefühlsleben keine Ausnahme. Er schreibt vielen. Rilke ist ein König der Korrespondenz. Er unterhält nachher in Briefen seine Gönnerinnen und Gönner, feuert Affären an und hält sich die Frauen vom Leibe in gewundenen, epischen Briefwerken. Das muss schon erwähnt werden, weil sich daraus für die Beziehung zur Mutter – sie treffen sich eher selten und immer weniger – eine Klärung ergibt. Rilke behandelt Phia, wie er seine anderen Frauen behandelt. Wie eine entfernte, nicht mehr aktuelle Geliebte, der er sich gleichwohl verbunden fühlt. Weil keine direkte Gefahr mehr von ihr ausgeht. Frauen gegenüber kann er deutlich werden – dass ihre emotionalen Forderungen an ihn seine Arbeit gefährden, seine notwendig und hart zu verteidigende Dichtereinsamkeit attackieren. Eine Geliebte kann man verlassen, eine Mutter im eigentlichen Sinn nicht. Rilke hat dennoch vorgeführt, dass es möglich ist, die allererste Frau im Leben eines Mannes weithin zu distanzieren.

Rilke, das große Kind, liegt schon sechs Jahre unter der Erde, als Nanny Wunderly-Volkhart, Freundin und Mäzenin der späten Jahre, schreibt: „In dieser Kindheit ist so viel Schweres, Entsetzliches, so viel Unwahres, Verlorenes, wie Rilke selbst sagte – die unglückliche Ehe der Eltern, die Spaltung, das Kind dazwischen, leidenschaftlich bald auf die eine, bald auf die andere Seite gerissen – das ärmste, überzarte, überverfeinerte, fühlende Kind, so schrecklich preisgegeben allen Brutalitäten, aller Willkür.“ Adressatin des Briefs ist Gudi Nölke, eine andere Freundin des Dichters. Die Kindheitsgeschichten waren noch für den Erwachsenen und berühmt Gewordenen ein schmerzhaftes Thema, das er immer wieder aufnahm. So wie er schon 1897 in einem Brief an den Schriftsteller Ludwig Ganghofer sagt: „Wenn man eine sehr dunkle Kindheit hinter sich hat, bei der der Alltag dem Gehen in dumpfkalten Gassen gleicht und der Feiertag ein Rasten im grauen, engen Lichthof ist, wird man bescheiden.“ Die Schilderung besitzt die Qualität eines Horrorfilms à la Der Golem, gedreht in der Prager Altstadt mit René Maria in der Hauptrolle.

Mutter Phia kommt in Rilkes Biografie im Allgemeinen nicht gut weg. Tut man ihr Unrecht? Die Frage ist berechtigt und überfällig. Wolfgang Leppmann bescheinigt ihr „ein für die damalige Zeit recht emanzipiertes Lebensgefühl“, in knappen Worten. Es fällt auf, dass Phia Rilke ihr gesellschaftlicher Ehrgeiz und ihre geistigen Interessen angelastet werden, während diese Eigenschaften bei einem Mann stets als Voraussetzung für eine – literarische, politische – Karriere gelten. Phia hat, wie Henrik Ibsens Nora auf der Theaterbühne, den Mut, ihren Mann zu verlassen. Das Skandalstück, das im Original Ein Puppenheim heißt, hatte 1880 in Hamburg seine deutschsprachige Erstaufführung. Erste Berührung mit bedeutenderer Dichtung verbindet René mit ihr, der für ihn so schwierigen Mutter, die selbst nach anderen als den gewöhnlichen Wegen sucht. Es ist wieder eine schöne Anekdote, mit den eigenen Worten des Dichters: „Dass ich Schiller zuerst etwas kennen lernte, verdanke ich meiner Mutter, die seine Verse beim Möbelabstauben rezitierte, weil sie Schiller so liebte.“ Sie führt ihn früh in die französische Sprache ein. Nach dem am Ende immer zu Wenigen, was man darüber wissen und lesen kann, hat sie ihm viel Gutes getan. Gut möglich, dass ihre Art der Liebe – sie war wohl selbst sehr bedürftig – die kaputten häuslichen Verhältnisse nicht hat aufwiegen können.

Als sie im Jahr 1900 ein Bändchen mit Lebensweisheiten und Sinnsprüchen veröffentlicht, im Selbstverlag, steht Rilke ihr mit Rat und Tat zur Seite, selbst ja noch Anfänger und Anwärter im literarischen Betrieb. „Dies Buch ist meinem teuren Sohn René zugedacht“, lautet die Widmung. Er scheint seine Expertise zu genießen, komplimentiert sie etwas von oben herab, wobei er sich nicht zum Inhalt äußert, sondern sich auf Äußerlichkeiten beschränkt, die ihm selbst nachher bei seinen eigenen Publikationen sehr wichtig sein werden: „Die Ausstattung ist reich in ihrer Art, der Umschlag sehr schön, das Papier vornehm in Ton und Glanz. Kurz: Es kann sich sehen lassen. Also Glück auf!“

Phia Rilkes Gedanken erscheinen unter dem Titel Ephemeriden und bleiben meist im Seichten, schnell vergänglich: „Auch Lorbeerblätter welken“ oder „Manch guter Kern geht verloren, weil die Schale gar zu rauh ist“ oder „Die Resignation ist der Anker schwacher Seelen“ usw. Es findet sich auf den knapp 50 Seiten anderes, Erhellenderes wie „Egoismus ist die Basis moderner Liebe“ und „Wenn über Frauen gesprochen wird: wo bleibt die Objektivität?“ Und schließlich: „Man braucht nicht Worte, zuweilen genügt ein Blick, um ein Frau zu verletzen.“ Das hat Stil, durchaus weltgewandt.

Wie ihr aufstrebender Dichtersohn stürzt sich Phia in ein Leben auf der Wanderschaft, ihr Lieblingsort Arco liegt am Gardasee, wo er ihr Pflichtbesuche abstattet. Sie werden einander immer ähnlicher, besonders in ihrem Hang zum Luxuriösen. Beide legen Wert auf eine gepflegte Erscheinung, Rilke übernimmt von ihr die vegetarische Ernährung. Manchen Zeitgenossen irritiert Phia mit ihrer katholischen Frömmlerei und ihrem Adelstick; ihre Religiosität hat etwas Aufgesetztes, Exaltiertes. Auch da folgt ihr der spiritistisch veranlagte Sohn. In der Mutter erkennt der Sohn zu viel von sich selbst.