2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

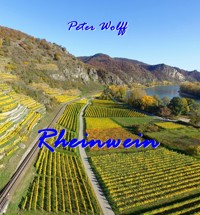

Der Bankräuber Siegbert Reinecke erzählt einem Mithäftling kurz vor seinem Tod, dass die Beute aus einem nicht aufgeklärten Raubüberfall, den er begangen hat, auf dem Grundstück eines Mittelrheinwinzers vergraben liegt. Simon Kossmann will das Geld bergen, doch jemand kommt ihm zuvor. Als der Geldschatz unvermittelt dem ansässigen Winzer in die Hände fällt und der einen Teil des Geldes seinem Bruder zur Verfügung stellt, hat dies fatale Folgen. Die beiden Winzerfamilien geraten immer mehr in einen Strudel aus Egoismen, verletzten Gefühlen, persönlichen Schicksalen und krimineller Energie, der zunehmend auch Personen aus ihrem Umfeld in seinen Bann zieht und aus dem es kein Entrinnen mehr zu geben scheint.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 446

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Peter Wolff

Rheinwein

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Impressum neobooks

Prolog

Rheinwein

Peter Wolff

Impressum

© 2024 Peter Wolff

Covergestaltung: Peter Wolff

ISBN ***-*-****-***-*

Von allen Mordtaten sind nur diejenigen ausgekommen, von denen man etwas weiß.

(Georg Christoph Lichtenberg, deutscher Physiker, 1742-1799)

`Warum ist es am Rhein so schön...? ` fragt der Kölner Volkslieder- und Schlagersänger Willy Schneider im Jahre 1960 in einer seiner vielen Lobeshymnen auf den Fluss, der durch seine Heimatstadt fließt. Um diese Frage umgehend selbst zu beantworten, indem er seiner Heimat in stolzen siebzehn Strophen, die allesamt mit `Darum ist es am Rhein so schön` enden, huldigt. In dreien davon wird der Wein, der an Deutschlands mit einer Länge von 1233 Kilometern nach der Donau zweitlängstem Fluss angebaut wird, lobgepriesen.

Das kleine Weinbaugebiet Mittelrhein im Rheintal erstreckt sich über etwa 110 Kilometer von Bingen bis zum Siebengebirge bei Bonn. Hier, vor der malerischen Kulisse, die von Burgen und mittelalterlichen Städtchen geprägt ist, legten die Römer die ersten Rebgärten an (01). Der römische Mittelrhein-Weinbau breitete sich zunächst zwischen Koblenz und Bonn aus, weil man just am Flussufer in Flachlagen vergleichsweise einfach Weingärten anlegen konnte. Im Mittelalter hatte der Mittelrhein-Weinbau seine größte Ausdehnung und reichte zwischen 1300-1600 sogar bis nach Köln. So gibt es für den Kölner Raum – man glaubt es kaum - tatsächlich Belege für Weinbau in Zündorf (1009), Stammheim (1228), Sürth (1250) und Ensen (1254) (02).

Der arbeitsintensive Weinanbau wurde überwiegend auf den zahlreichen meist zu Lehen oder in Pacht gegebenen Klostergütern im südwestlichen Bereich der Stadt betrieben (03). Im Laufe des Mittelalters entwickelten sich die Klöster und Stifte zu den wichtigsten Besitzern großer Weingüter am Mittelrhein.

Durch den Dreißigjährigen Krieg sowie auch den Pfälzischen Erbfolgekrieg und deren Folgen verfiel die Weinkultur im siebzehnten Jahrhundert zusehends und die Rebflächen gingen zurück. Die überhöhten Zölle auf dem Rhein als Wasserstraße sowie die zunehmende Konkurrenz durch stetig billiger werdendes Bier, Obstmost, Branntwein, Kaffee und Tee taten ihr übriges. Im neunzehnten Jahrhundert setzte sich der Niedergang, bedingt durch Missernten und zunehmende Konkurrenz aus anderen Weinbaugebieten, da die Eisenbahn den Weinimport verbilligte, fort. Die Reblaus schließlich machte leider bei der Verwüstung der europäischen Rebberge auch am Mittelrhein keine Ausnahme und befiel dabei besonders den nördlichen Mittelrhein. Der Niedergang konnte nicht länger aufgehalten werden. Im zwanzigsten Jahrhundert hat die Weinbergsfläche weiter kontinuierlich abgenommen, um sich erst seit etwa 2010 zu stabilisieren (04).

Denn auch, wenn das Land Nordrhein-Westfalen alljährlich zu den Regierungsbezirken mit den absolut wenigsten Sonnenstunden gehört – die stetige Zunahme von heißen Temperaturen macht auch vor dem größten deutschen Bundesland keinesfalls halt. In den letzten 60 Jahren sind in NRW sämtliche Monate im Mittel mitunter sogar deutlich sonniger geworden, lediglich der Oktober (-0,5) weist ein geringes Minus auf. Und unter den absolut sonnigsten Jahren im Deutschlandmittel befinden sich sehr viele seit dem Jahr 2000 (05). Es gibt sie also noch, die Rheinwinzer, der großen Konkurrenz von der Ahr, der Nahe und der Mosel zum Trotz. Und der Klimawandel spielt ihnen in die Karten. Sind dessen Auswirkungen doch auch an den kargen Hängen des Siebengebirges, wo sich früher die Weinreben oft vergeblich nach Sonne reckten, spürbar.

Es herrschen im Gebiet zwischen Rhöndorf und Oberdollendorf mittlerweile ähnliche Verhältnisse wie an der Mosel vor etwa 40 Jahren und damit optimale Konditionen für den Anbau von Riesling. Die weiße Reb- und Weinsorte gedeiht am besten in klimatisch eher kühleren Weinbaugebieten, so wie sie der Mittelrhein auch trotz des Klimawandels immer noch darstellt (06).

So versuchen sich immer mehr Weinbauern auch in der Region Köln-Bonn am `Rheinwein`, dem feinen Schlückchen, dessen Reben Vater Rhein auf Teilen seines Weges in die Nordsee flankieren. Doch der Mittelrhein ist mit einer Gesamtfläche von knapp 500 Hektar das zweitkleinste Weinbaugebiet innerhalb Deutschlands (07). Und nicht zuletzt infolge der großen klimainduzierten Ertragssteigerungen zudem eines der umkämpftesten. Was dazu führen kann, dass bisweilen auch besonnene Weingärtner den Pfad der Tugend verlassen und den Zorn des sagenumwobenen Dionysos, des Gottes des Weines, auf sich ziehen. Auch, wenn ihre Missetaten mitunter nicht etwa mit Vorsatz geplant, sondern bisweilen durch tragische Fügungen des Schicksals begünstigt sind…

*

Es war eine klare, wolkenlose und auch kalte Nacht. Die einsetzende Morgendämmerung verspricht einen ebensolchen Tagesbeginn. So macht sich Martin Ellgardt mit seinem Hund schon sehr früh auf den Weg zum Morgenspaziergang am nahe gelegenen Rhein. Nicht nur, um seinem Labrador-Hovawart-Mix Pablo den artgerechten Auslauf zu verschaffen, sondern auch, um seinem anfangs noch sehr lästigen, aber mittlerweile durchaus liebgewonnenen Ritual zu frönen: dem morgendlichen Eisbaden. Seit Martin Ellgardt das Buch über die faszinierende Lebensgeschichte des Niederländers Wim Hof nicht nur gelesen, sondern tatsächlich geradezu verschlungen hat, ist er mehr denn je davon überzeugt, dass das Eisbaden ein wichtiger Eckpfeiler zur Bewältigung der Lebensaufgabe, der er sich verschrieben hat, sein kann: seine fortgeschrittene Krebserkrankung zum Stillstand zu bringen. Das Immunsystem gegen den Krebs zu rüsten, ist in den letzten Jahren mehr und mehr in den Fokus der Wissenschaft gerückt.

Als Immuntherapien werden alle Methoden bezeichnet, die zuvörderst das körpereigene Immunsystem nutzen, um Krebs zu bekämpfen. Eine Immuntherapie greift nicht etwa wie die anderen gängigen Säulen der schulmedizinischen Krebstherapie direkt in die Zellteilungsvorgänge ein, sondern sie aktiviert die körpereigenen Immunzellen. Genau diese werden im Krankheitsfall von Krebszellen stark in ihrer Aktivität blockiert. Die Immuntherapie hebt diese Blockade auf, so dass die eigenen Abwehrzellen die kranken Krebszellen wieder erkennen und zerstören können (08).

Aber auch der Patient selbst kann durchaus einiges dazu beitragen, seinen Immunstatus zu verbessern und die körpereigene Abwehr bestmöglich für den Kampf gegen den Krebs zu mobilisieren. Das Buch von Wim Hof hat Martin Ellgardt überaus fasziniert. Der niederländische Extremsportler, auch bekannt als `The Iceman`, hält stolze 26 internationale Rekorde im Ertragen extremer Kälte, darunter den Rekord für das längste Eisbad (09). Unter einer sogenannten Kälteexposition versteht man das bewusste Aussetzen eines Organismus gegenüber niedrigen, nicht physiologischen Temperaturen (10). Und eine solche hat wohl, so legen immer mehr valide Forschungsergebnisse nahe, so denn regelmäßig angewendet, durchaus das Potenzial, den Verlauf einer Krebserkrankung positiv zu beeinflussen und eine Krebstherapie zu unterstützen.

Anfangs tut sich Martin Ellgardt noch schwer mit dem ungewohnten Kältereiz. Selbst sich morgens mit kaltem Wasser das Gesicht zu waschen, bereitet ihm eher Unbehagen. Nach und nach jedoch gewöhnt sich der Mitfünfziger nicht nur daran, zunehmend mehr Körperteile dem kalten Wasser auszusetzen, sondern er findet sogar Gefallen daran. Nicht zuletzt, weil er fest daran glaubt, dass seine Metastasen die Kälte ebenso wenig mögen wie anfangs auch er selbst.

So macht er sich auch an jenem frühen Sonntagmorgen, ausgerüstet mit Handtüchern und dicken Socken, daran, sein morgendliches Eisbad im Rhein zu nehmen. Wie stets in den ersten Monaten des Jahres bestaunt der erfolgreiche Buchautor die Unmengen an Treibholz, welche durch den Wind, die Strömung oder allgemeinen Seegang bedingt, ihren Weg nach Köln-Poll gefunden haben. Soweit das Auge reicht, sieht man durch die UV-Strahlung der Sonne gräulich gebleichtes Holz. Die Hölzer stammen größtenteils aus den Alpen und werden jedes Jahr aufs Neue mit der Schneeschmelze und dem dadurch bedingten ansteigenden Wasser via Gebirgsbäche in die großen Flüsse gespült.

Martin Ellgardt sucht sich einen halbwegs trockenen flachen Stein mit ausreichend Sitzfläche, lässt sich nieder, entledigt sich seiner Stiefel und Socken und begibt sich in das eiskalte Rheinwasser. Bis zu den Kniekehlen im Wasser stehend, wirft er seinem Hund, der schwanzwedelnd sein Recht fordert, einen Stein nach dem anderen, die sein treuer Freund ihm jeweils kurze Zeit später voller Stolz präsentiert, bevor er seine Beute ans Ufer bringt, um umgehend in Erwartung des nächsten Steines wieder zurück ins seichte Wasser zu trampeln. Der stattliche Rüde ist ganz versessen auf das `Steinewerfen` und gibt stets erst dann Ruhe, wenn sein Herrchen sich zum Anziehen wieder auf den Stein setzt.

Heute jedoch bleibt Pablo ganz unvermittelt abrupt stehen, senkt den Kopf auf den Boden, schnüffelt aufgeregt und schaut an seinem verdutzten Menschen vorbei auf die Fluten des Rheins.

„Was ist denn los, Pablo, schon müde?!“, Martin Ellgardt schmeißt einen weiteren Stein in Richtung seines Hundes, der nicht reagiert. Er folgt dem Blick seines treuen Freundes und schüttelt den Kopf.

„Das ist doch nur Treibholz, Du Angsthase.“ Noch einmal wirft er einen Stein ins flache Wasser und zuckt dann mit den Schultern.

„Na, dann eben nicht. Ich meditierte dann noch eine Runde.“

Martin Ellgardt wendet sich in Richtung Kölner Dom, atmet tief ein und aus, genießt die frische Morgenluft und begibt sich ins Innere Land. Als er gerade in den erholsamen, tranceähnlichen Zustand abgleitet, den meditative Übungen den Praktizierenden bescheren, wird er jäh aus der Entspannung gerissen. Die Wellen haben die Ansammlung von Treibholz, auf die sein Hund so argwöhnisch reagierte, so weit in seine Richtung gespült, dass erste Holzstücke seine Waden berühren. Martin Ellgardt schaut nach hinten, weicht ruckartig zurück, gerät ins Stolpern und landet unsanft rücklings in den Fluten. Inmitten des Schwemmholzes treibt ein männlicher menschlicher Körper. Dem frühpensionierten Gefängniswärter fallen sofort die prägnanten Tätowierungen auf, die der Leichnam trägt: Eine Träne, ein Spinnennetz mit Stacheldraht, und ein Fünf-Punkte-Tattoo. Der Eisbader hastet aus dem Wasser, greift zu seinem Handy und wählt die Nummer der Polizei, noch bevor er die eiskalten Füße in wärmende Socken steckt.

*

Im nördlichen Teil des Siebengebirges, dort, wo hauptsächlich die linke Hangseite entlang des Rheins mit Rebstöcken bepflanzt ist, haben die Weinbauern infolge der Steillage ihrer Anbauflächen nicht unter den Folgen der großen Flut zu leiden. Der Weinbau gehört hier zu den ältesten Wirtschaftszweigen der Region, auch, wenn die Industrie und nicht zuletzt die ausländische Konkurrenz dazu geführt haben, dass die Anbauflächen stetig gesunken sind und mittlerweile nur noch gut zwölf Hektar bewirtschaftet werden.

In Oberdollendorf, dem `Fenster zum Siebengebirge` direkt in der Honnefer Bucht, bewirtschaftet die Familie Fuhrberg seit Generationen einen Großteil davon. Als sich herauskristallisiert, dass beide Söhne Wilhelm Fuhrbergs die Familientradition fortführen und ihren Lebensunterhalt gleichfalls als Weinbauern verdienen wollen, wird den Sprösslingen des kauzigen urigen Winzers schnell klar, dass der Erlös, den das Weingut der Familie abwirft, kaum ausreichen wird, um zwei Familien zu ernähren. So bezahlt Achim Fuhrberg seinen acht Jahre jüngeren Bruder aus und unterhält die geerbten Weinberge allein. Jörg Fuhrberg indes schlägt zu, als dass Weingut im nahen Rheinbreitbach zum Kauf steht. Die Brüder beschließen schnell einvernehmlich, sich künftig mit ihren Weinen nicht etwa nennenswert Konkurrenz zu machen. Achim Fuhrberg baut vornehmlich die eher klassischen Weinreben, den Riesling und den Dornfelder, an, sein Bruder konzentriert sich mehr auf Spätburgunder und Chardonnay.

Achim Fuhrberg im Jahr zwei, nachdem das Wasser viele Dörfer an Rhein und Ahr zerstörte, Rekordumsätze. Allerdings hat auch er mit den Folgen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges, die die Gas- und Strompreise geradezu haben explodieren lassen, zu kämpfen und muss Kosten einsparen, wo er nur kann. Achim denkt über die Anschaffung einer neuen, wirtschaftlicheren Kelteranlage nach.

Privat hat der ältere der Fuhrbergs nicht so viel Glück: der sehnlichste Wunsch von Achim und Jana Fuhrberg wird unerfüllt, die Ehe kinderlos bleiben. Denn Jana Fuhrberg leidet infolge einer schweren Entzündung unter irreparablen Schädigungen der Eierstöcke, die eine Schwangerschaft unmöglich machen. Eine Zeitlang denkt das Ehepaar darüber nach, ein Kind zu adoptieren. Aber bei Achim überwiegen die Zweifel: „Ein Kind aus eigenem Fleisch und Blut ist schon etwas anderes“, lässt er seine Frau regelmäßig wissen, wenn diese erneut das Thema Adoption anspricht. Aber Jana gibt nicht auf, weil das unerfüllte Verlangen, Mutter zu sein, von Zeit zu Zeit immer wieder in ihrer Seele aufflammt. Sie hofft nach wie vor, Achim irgendwann von einer Adoption überzeugen zu können.

Oberdollendorf 1910 (Quelle: Alte Ansichtskarte)

*

Als der Tag X endlich kurz bevorsteht, erscheint er Simon Kossmann beinahe als Tagtraum. Als irreal, so, als nehme er nicht wirklich daran teil. Achtzehn Jahre lang hat der mittlerweile Vierzigjährige gesessen, hat er sein Dasein in der gerade einmal acht Quadratmeter großen Zelle in der Justizvollzugsanstalt Köln-Ossendorf, den Kölnern besser bekannt als `Klingelpütz`, gefristet. Obgleich der geständige Mörder zum Zeitpunkt seiner Festnahme für seine Rücksichtslosigkeit und Brutalität bekannt war – im Gefängnis hat er sich nichts zu schulde kommen lassen und sich sogar auffällig gut geführt.

Das, was damals passiert ist, der Mord an einem Jugendfreund, der von jetzt auf gleich den gemeinsamen kriminellen Handlungen abgeschworen und Simon Kossmann bei der Polizei angeschwärzt hatte, hat er indes nicht wirklich bereut. Auch, wenn es dem gebürtigen Dürener, der in Köln-Worringen im Norden der Stadt aufgewachsen ist, wie ein Trauma, wie ein Vorfall aus einem anderen Leben erscheint. Denn der Knastalltag hat alles, was davor war, fast aus seinem Gedächtnis verdrängt. Martin Kaltborn war einst sein bester Freund gewesen. Sie wuchsen zusammen auf und verbrachten als Kinder mehr Zeit zusammen als mit ihren Eltern. Einschulung, Pubertät, erste Liebe, Lehre – immer war Martin an Simons Seite. Dass ausgerechnet der alte Busenfreund es war, der ihn im Rahmen des am Ende äußerst kümmerlichen Versuchs, sich vom Vorwurf des schweren gemeinschaftlich begangenen Raubes mit schwerer Körperverletzung freizusprechen, ans Messer lieferte, was ein Urteil von zweieinhalb Jahren zur Folge hatte, hat Simon Kossmann damals den Boden unter den Füßen weggezogen. Und so begab er sich, kurz, bevor er sich zum Haftantritt, aufmachte, mit seinem Baseballschläger bewaffnet ins Nachbarhaus - beide lebten noch bei ihren Eltern in Köln-Worringen - und beglich die Rechnung mit dem abtrünnigen Freund auf seine Weise. Wie wild drosch er auf den Verräter ein, bis dieser blutüberströmt am Boden lag und sich nicht mehr regte.

Lange Jahre hat Simon Kossmann im Gefängnis an sich gearbeitet. Hat versucht, das Geschehene bestmöglich aufzuarbeiten und sich auf seine zweite Lebenshälfte vorzubereiten. So schlimm die Erinnerungen an den Vorfall damals und seine knapp zwei Jahrzehnte im Knast auch sind: Er hat abgeschlossen damit mit dem Moment, in dem er das Gefängnisareal verlässt. Und seine Perspektiven für `draußen` sind durchaus verheißungsvoll: seine Freundin Martina, die sich nach seiner Inhaftierung zunächst von ihm abwandte und sechs Jahre mit einem anderen Mann liiert war, hat, just in der Phase, in der es ihm mehr als schlecht ging und er bisweilen sogar an Suizid dachte, mehr und mehr emotional zu ihm zurückgefunden und sich dazu entschieden, ihr Leben fortan wieder an Simons Seite zu verbringen.

Mit dieser Aussicht fällt es Simon Kossmann ein wenig leichter, das zu vergessen, was ihm Siegbert Reinecke anvertraut hat. Der alte Mann und Mithäftling, mit dem sich Simon im Gefängnis angefreundet hat, hat ihm kurz vor seinem Ableben von einer vergrabenen Plastiktüte erzählt, die mit Scheinen im Wert von 50.000 Euro, die aus einem Raubmord stammen, gefüllt ist. Und ihm mehrmals genau beschrieben, wo er das Geld finden kann. Allerdings hat die Sache einen Haken, einen ganz beträchtlichen zudem: der mehrfach verurteilte Serienräuber hat ihm das Versprechen abgenommen, als Gegenleistung für den Geldsegen in seinem Namen eine Rechnung zu begleichen, die er selbst nicht mehr begleichen konnte. Simon Kossmann ist fest entschlossen, seine wiedergewonnene Freiheit nicht noch einmal durch `krumme Dinger` zu gefährden. Denn so sehr die Inhaftierung ihn auch geläutert haben mag, einem Grundsatz folgt er nach wie vor: Simon Kossmann steht zu seinem Wort - wenn er das Geld an sich nehmen würde, dann würde er auch seinen Part des Deals erfüllen. Auch, wenn, wovon Simon Kossmann, der nicht an ein wie auch immer geartetes Leben nach dem Tod glaubt, felsenfest überzeugt ist, der alte Mann, dem er den Hinweis auf den Geldschatz zu verdanken hat, nichts mehr davon mitbekommen würde.

Die Gedanken an das große Geld, die sich regelmäßig in ihm Gehör verschaffen wollen – Simon Kossmann versucht, so gut es eben geht, sie nicht zuzulassen. Um das so ersehnte Glück mit seiner Martina, die er bald in seine Arme schließen und dann nie wieder loslassen wird, nicht zu gefährden.

*

Das Weinbaugebiet Mittelrhein steht für eine ausgewiesene Region für Qualitätswein, die sich größtenteils auch mit der geographischen Region Mittelrhein deckt. Es liegt in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen (11). Die klimatischen und geologischen Verhältnisse begünstigten in vielen Regionen entlang des Rheins durchaus den Weinbau. Inmitten des Siebengebirges, an den Weinhängen des sagenumwobenen Drachenfelses, wird seit Generationen Weinanbau betrieben. Am unteren Mittelrhein, der von Koblenz bis zum Siebengebirge reicht, ist dabei heutzutage vor allem die rechte Uferseite mit Weinreben bestockt.

Hier, in Rheinbreitbach, betreibt Jörg Fuhrberg seit dem Wegzug vom elterlichen Weingut den Weinbau am Rheinufer unterhalb der südlichen Ausläufer des Siebengebirges.

Den jüngeren der im Weinanbau tätigen Fuhrberg-Brüder hat die verheerende Flutkatastrophe im Jahr 2021 arg getroffen. Viele seiner Weinreben in Uferlage sind zerstört. Aber nicht nur das: als unmittelbare Folge der `Jahrhundertflut` dürfen etliche Hektar Weinanbaufläche im Uferbereich des Rheintals, in denen auch sein Weingut liegt, aus triftgien Gründen des Hochwasserschutzes nicht mehr bewirtschaftet werden. Denn Rebzeilen direkt am Rhein-Ufer hemmen den Abfluss des Wassers bei Überschwemmungen. Genau deshalb müssen sie aufgegeben werden. Zudem müssen etliche Rebzeilen um 90 Grad gedreht werden, dürfen also nicht mehr quer zum Fluss stehen, sondern in Längsrichtung, damit der über die Ufer getretene Rhein nicht gestaut wird, was einen erheblichen Aufwand bedeutet.

`An der Ahr hat sich dieses Verfahren schließlich im Nachgang der Flutkatastrophe 2021 bewährt`, argumentiert die Landesregierung. Die Rebzeilen in Längsrichtung dürfen außerdem nicht mehr so eng stehen. Bisher pflanzten die Winzer die Rebstock-Zeilen in einem Abstand von 1,80 Meter. Künftig jedoch muss der Platz zwischen den Zeilen 2,20 Meter betragen. `Dadurch kann man dann pro Hektar rund 1.000 Reben weniger pflanzen`, beklagt sich Jörg Fuhrberg wieder und wieder. Wird der Anbau auf seinen Weinfeldern durch die harten Restriktionen doch deutlich unwirtschaftlicher. Für aufgegebene Weinberge bekommen die Winzer am Rhein eine Entschädigung der Landesregierung, die mit 1€ pro m2 jedoch recht spärlich ausfällt. Schließlich kostet der Erwerb neuer Fläche in der Region zwischen 15 und 25€.

Der junge und überaus sensible Familienvater sieht arge finanzielle Probleme auf sich zukommen. Nach der schlimmen Phase, die er nach dem Verlust der Mutter, zu der er, das Nesthäkchen der vier Geschwister, von denen zwei nichts mit dem Weinanbau zu tun haben, eine besonders intensive Beziehung hatte, durchmachte, und die einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik zur Folge hatte, schien ihm seit der Geburt seines Sohnes Konrad endlich das Glück hold. Nun scheint es sich wieder von ihm abzuwenden. Jörg Fuhrberg kämpft mit seinem Weingut um das pure wirtschaftliche Überleben.

Rheinbreitbach, 1840 (Quelle: Heimatverein Rheinbreitbach)

*

Eine Glücksspielsucht bezeichnet die Fachwelt als pathologisches beziehungsweise zwanghaftes Spielen. Bei Glücksspielsucht kommt es zu übermäßigem und oft unkontrolliertem Glücksspiel. Menschen mit Glücksspielsucht können dem Glücksspiel einfach nicht widerstehen. So spielen sie zum Beispiel unkontrolliert Automatenspiele oder aber Roulette im Casino.

Bei der Entstehung einer Glücksspielsucht wirken unterschiedliche Faktoren zusammen. Diese können das Risiko für die Entstehung einer Glücksspielsucht erhöhen. Zu diesen Faktoren zählen: Stress bei der Arbeit, mangelnder sozialer Anschluss, Langeweile und die Hoffnung auf hohe Geldsummen. Auch Gruppendruck oder `falsche` Vorbilder im sozialen Umfeld können die Gefahr einer Glücksspielabhängigkeit erhöhen. Dann kann aus einem einmalig geplanten Spieleinsatz schnell der starke, innige Wunsch nach weiteren Spielen entstehen. Ist dieses Verlangen dann erst einmal entstanden, kann es flugs in eine wahre Spielsucht münden: Spieldauer und -einsätze nehmen zu, und Verluste häufen sich an.

Die Sucht führt dann oft auch zu massiven Problemen im Alltag, beeinflusst zunehmend zudem den Job, das Handling von Geld- und Finanzangelegenheiten und auch private Beziehungen (12). Vorhandene Probleme und Konflikte werden nicht etwa gelöst, sondern türmen sich immer weiter auf und werden dann durch etwaige Geldverluste beim Spielen womöglich zudem noch signifikant verschlimmert. Mitunter werden gar bisweilen abenteuerlich klingende Ausreden erfunden, nur um das zwanghafte Spielen fortan bestmöglich zu verheimlichen und um unangenehme Tatsachen und Folgen der Spielsucht so gut es geht zu verbergen. Es kann mitunter auch zu Betrug und zu diversen anderen unredlichen Handlungen zum Zwecke der Geldbeschaffung kommen (13).

*

Wie oft hat sich Simon Kossmann ausgemalt, wie sie wohl sein werden, die allerersten Schritte zurück in der Freiheit. Wie wird es sich anfühlen, wieder uneingeschränkt seiner Wege gehen zu können? Was wird er als erstes tun?

Als er um 07:30 die Pforte der JVA Köln-Ossendorf durchschreitet und die Tür hinter ihm deutlich hörbar ins Schloss fällt, bleibt er nach einigen Metern erst einmal stehen, schließt die Augen und atmet mehrmals tief durch. Achtzehn Jahre seines Lebens hat ihn der Hochverrat seines besten Freundes gekostet, es gibt vieles nachzuholen. Simon Kossmann war zu aufgeregt, um noch in seiner Zelle zu frühstücken.

Die Sonne lacht bereits zu früher Stunde an diesem Mittwochmorgen und so beschließt der frisch entlassene Häftling, zunächst einmal mit der Bahn ins nahe Ehrenfeld zu fahren, um dort im Außenbereich eines kleinen Cafés zu frühstücken. Als er an der Haltestelle an der Venloer Straße aussteigt und mit der modernen Rolltreppe nach oben fährt, traut er seinen Augen kaum. Die Hauptstraße des Viertels, in dem er so oft abends unterwegs war, erkennt er kaum wieder. Die Eckkneipen, die Tante-Emma-Läden und kleinen Stehcafés sind türkischen Imbissrestaurants, orientalisch anmutenden Bazar-Shops, in denen man, angefangen von allerlei Krimskrams und Kleinigkeiten, über Teppiche bis hin zu Lebensmitteln und Kleidung beinahe alles kaufen kann und anatolischen Bäckereien gewichen. Dazu der Geräuschpegel, die Gerüche – Simon Kossmann kommt sich beinahe vor wie im Urlaub, das Bilderbuchwetter tut sein Übriges dazu. Da sind nur noch ganz wenige alteingesessene Geschäfte, die Simon Kossmann aus frühen Kinder- und Jugendtagen noch kennt. Und die ihm bekannten Lokale, in denen man früher frühstücken konnte, die er noch vage im Hinterkopf hatte, existieren augenscheinlich auch nicht mehr. Warum also dann nicht etwas neues ausprobieren am ersten Tag in der Freiheit? Und so setzt sich der hungrige Ex-Häftling in den kleinen Hinterhof der `Feinkonditorei Levan Özbek` und bestellt ein orientalisches Frühstück. Seiner Bitte nach einem großen, frisch gezapften Kölsch vorab kann das Personal des Feinkonditors indes nicht nachkommen – man führt keine alkoholischen Getränke. Das, was man ihm als erste Mahlzeit des Tages serviert, kann Simon Kossmann zum Teil kaum identifizieren. Aber es schmeckt ihm. Und ist auffallend stark gewürzt. Und so beschließt er, im Anschluss an das recht üppige Mahl die Venloer Straße stadteinwärts zu gehen, in der Hoffnung, dass in einer der mannigfaltigen Seitenstraßen zumindest der `Schwazze Köbes`, eine urige Tradtitionskneipe, die schon vor hundert Jahren den ärgsten Durst der Ehrenfelder stillte, noch existiert und - wie früher - bereits früh morgens Gäste bewirtet. Erleichtert atmet Simon Kossmann auf, als er auf die Thebäerstraße abbiegt und sieht, dass die deutlich in die Jahre gekommene Außenbeleuchtung des Lokals ein fahles Licht von sich gibt. Als er mit klopfendem Herzen das urige Lokal betritt, saugt Simon Kossmann den typischen Kneipengeruch gierig auf – auch das bedeutet Freiheit, denkt er sich - und setzt sich auf einen Hocker an die Theke.

„Ein großes Kölsch hätte ich gern.“

„Sowas gibt`s hier nicht. Wir zapfen nur normale und Minis.“

Gut so, denkt er sich, auch, wenn ihn der Durst zunehmend peinigt. Aller Veränderungen zum Trotz – die typische kölsche Lebensart ist halt nicht totzukriegen. Nachdem er die ersten Gläser Kölsch beinahe gierig in sich hineingekippt hat, setzt sich Simon Kossmann an einen kleinen Ecktisch und trinkt gemäßigt weiter. Er wird sich heute erst einmal einen zünftigen Frühschoppen genehmigen, die Kneipenatmosphäre genießen, später noch ein Frikadellchen essen und ganz in Ruhe über die nächsten Tage, die äußerst bedeutend für sein neues Leben sein werden, nachdenken. Gegen Mittag dann wird er sich aufmachen zu seiner Martina. Nach achtzehn Jahren Enthaltsamkeit gibt es auch hier einiges nachzuholen…

*

Die nutzbare Weinanbaufläche rund um das Siebengebirge ist durchaus überschaubar, auch, wenn Nordrhein-Westfalens Weinanbaufläche in den letzten Jahren ein wenig gewachsen ist. Inzwischen gibt es Pflanzrechte für eine Fläche von gut zwanzig Hektar. Trotzdem: Nur etwa 0,0002 Prozent der Gesamtzahl deutscher Weinberge befinden sich im Lande Nordrhein-Westfalen. Außerhalb von als solchen deklarierten Anbaugebieten darf Wein lediglich auf maximal 1000 Quadratmetern gepflanzt werden (14). Jörg Fuhrbergs arg dezimiertes Weingut in Rheinbreitbach hat viel an Rentabilität verloren. Es bedarf zwingend neuer Einnahmequellen. Der Winzer braucht zusätzliche Weinanbaufläche. In der Heimatregion sind alle Weinbaugebiete langfristig vergeben. Jörg Fuhrberg hat sämtliche Winzer in der nahen Umgebung angesprochen, doch ist niemand bereit, Fläche zu verkaufen. Er muss näher ran an die große Domstadt, circa 45 Kilometer entfernt, in der der Weinanbau eigentlich kein Thema mehr ist.

Obgleich in Köln tatsächlich schon zur Zeit der Hanse Weinanbau und Weinhandel betrieben wurde. Zwischen der Mitte des 12. Jahrhunderts und der Mitte des 17. Jahrhunderts erreichte der Handel seine Blütezeit. Mittelalterliche Stadtansichten der Domstadt wie beispielsweise der von Arnold Mercator 1571 gefertigte Kölner Plan zeigen überaus imposante Rebflächen innerhalb der damals noch rundum befestigten Stadt.

Weingarten der Kartäuser 1571

Der sehr arbeitsintensive Weinanbau wurde vormals überwiegend auf den zahlreichen meist zu Lehen oder in Pacht gegebenen Klostergütern im südwestlichen Bereich der Stadt betrieben (15).

Heutzutage kann man sich selbstredend keiner größeren Anbauflächen in Klostergütern mehr bedienen – Einfallsreichtum ist gefragt. Und so hat Jörg Fuhrberg zwei beinahe abenteuerliche Standorte für seinen `Vino Colonia` ausgemacht.

Der Kölner `Monte Troodelöh` ist mit lediglich 118,04 Metern über dem Normalhöhennullmeter, der Höhe über dem Meeresspiegel, die höchste Erhebung der Stadt Köln. Er liegt im Stadtteil Rath/Heumar. Und dort auf einem stark ansteigenden Hang im Königsforst. Oberhalb und östlich des Wolfswegs steigt das Gelände bis auf etwa 130 Meter weiter an, diese Bergspitze hat keinen Namen. Sie gehört zum Ortsteil Bensberg der Stadt Bergisch Gladbach, da der Wolfsweg an dieser Stelle die Grenze zum Kölner Stadtgebiet ist (16).

Lange Jahre war es kaum möglich, an einem x-beliebigen Ort Wein anzupflanzen. Der Weinanbau war stark reglementiert. Nicht zuletzt, um ein drohendes Überangebot von Weinerzeugnissen im Verhältnis zu den Marktaussichten tunlichst zu verhindern. Erst seit einigen Jahren können Rebpflanzungen nunmehr auch außerhalb der gestandenen traditionellen Weinbauregionen vorgenommen werden, so dass Weinbau nun in ganz Deutschland möglich ist.

In Deutschland wurde für die Jahre 2016 bis 2020 ein Prozentsatz von 0,3 Prozent, was in etwa 300 Hektar entspricht, für Genehmigungen von Neuanpflanzungen festgelegt. Hierzulande gilt es dabei lediglich ein Kriterium zu erfüllen: Der Antragsteller muss glaubhaft machen, dass er die Neuanpflanzung auf einer landwirtschaftlichen Fläche vornehmen will, über die er zum Zeitpunkt der Neuanpflanzung verfügen wird und die nicht kleiner ist als die Fläche, für die er die Genehmigung beantragt (17).

Gegen eine zunächst geringe Pacht ist man bereit, dem Winzer aus dem Siebengebirge auf dem kölschen `Monte Troodelöh` eine Fläche von knapp anderthalb Hektar, die unter gewissen Umständen noch ausbaufähig ist, zu verpachten. Aber, ob der Anbau hier auch erfolgreich sein wird? Die Chancen hierfür, sie stehen gar nicht einmal so schlecht. Denn auch im Stadtgebiet von Köln ist die Temperatur während der letzten Jahrzehnte signifikant angestiegen (18). Zudem ist die Anbaufläche, die Jörg Fuhrberg erworben hat, nach Süden gerichtet und damit von der Sonne sehr gut zu erreichen. Auch ist der Weinhang als solcher recht steil, der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen wird somit um einiges größer. Die Trauben können also viel Sonnenlicht aufnehmen und dadurch besonders gut reifen.

Aber auch, wenn der Anbau quasi auf dem Gipfel der Stadt Köln erfolgreich sein sollte – die erworbene Anbaufläche reicht bei weitem nicht aus, um einen stattlichen Zusatzverdienst zu sichern. So hat der findige Weinbauer ein weiteres Gebiet im Großraum Köln ausgemacht, an dem er seine Reben fortan anpflanzen will.

Nicht weit von der Stadtgrenze Colonias entfernt befindet sich die Glessener Höhe, die die höchste Erhebung im Rhein-Erft-Kreis darstellt.

Die Glessener Höhe entstand zwischen 1955 und 1970, hauptsächlich aus Abraummaterial des ehemaligen Braunkohlentagebaus Fortuna. Durch das rekultivierte Naherholungsgebiet verlaufen viele Wander-, Rad- und Reitwege. Über eine 350 Stufen hohe Himmelsleiter erreicht man den höchsten Punkt, der auf 204 Metern Höhe liegt. Am Gipfelkreuz eröffnet sich dem Wanderer ein weitreichendes Panorama-Blickfeld. Es reicht vom Düsseldorfer Fernsehturm über die Kölner Bucht, das Stadtbild Kölns, das Bergische Land, bin ins, Siebengebirge mit dem Drachenfels, dem Petersberg und dem Großem Ölberg (19).

Vereinzelte Hochplateaus der Glessener Höhe werden teilweise bereits landwirtschaftlich genutzt. Einige Hänge sind mit Mischwald aufgeforstet, einige liegen jedoch noch karg und ungenutzt brach. Und genau hier sieht Jörg Fuhrberg seine große Chance. Er hat die Hänge und den Boden dort mehrfach begutachtet und ist sich sicher, hier erfolgreich Wein kultivieren zu können. Nach zähen Verhandlungen mit der Stadt Bergheim, in deren Gebiet die Anhöhe liegt, erwirbt Jörg Fuhrberg zwei Hektar steiles Land zur Pacht, und wird fortan auch hier Weinanbau betreiben

*

Auf das Klima und eine mögliche weitere Preisexplosion im Bereich seines Equipments hat er keinerlei Einfluss, so dass Achim Fuhrberg beschließt, dort Vorkehrungen gegen eventuelle finanzielle Engpässe zu treffen, wo er am ehesten ansetzen kann: an der Wirtschaftlichkeit seiner technischen Ausstattung.

Obwohl das Land am Kap der Guten Hoffnung auf eine über 300-jährige Weinbautradition zurückblicken kann, sind die Weine aus Südafrika in Mitteleuropa erst seit wenigen Jahren wieder bekannt.

Der Weinbau in Südafrika begann im Jahre 1652 mit der Ankunft von einem gewissen Herrn Jan van Riebeek, seines Zeichens erster Kommandant der Holländischen Ostindien-Gesellschaft, just am Kap der Guten Hoffnung. Der überaus findige, damals 33-jährige Riebeek gründete hier eine Proviantstation für die Seefahrer und wusste, dass der Wein besser als Schiffsproviant geeignet war als Wasser, das in den Fässern oft faulte. Der gute Wein sollte den Seeleuten zudem gegen die gefürchtete Mangelkrankheit Skorbut helfen.

Mit den Schiffen, die auf ihrem weiten Weg von Europa nach Indien in Südafrika Proviant luden, kam im Jahr 1655 die erste Schiffsladung mit Weinreben – diese hauptsächlich aus Frankreich - an das Kap, kurz darauf wurden die ersten Rebstöcke gesetzt. Vier Jahre später, am 2. Februar 1659, kelterte van Riebeek den ersten Wein. Er ahnte kaum, dass aus der kleinen `Raststelle` für die niederländischen Indienfahrer eines der bedeutendsten Weinländer der südlichen Hemisphäre werden sollte.

Der Weinbau in Südafrika ist ganz unangefochten der bedeutendste landwirtschaftliche Produktionszweig des aufstrebenden Landes. Er bestreitet 30 Prozent des landwirtschaftlichen Produktionsvolumens und hat seine Heimat vornehmlich in der Kapprovinz an der südlichen Spitze des afrikanischen Kontinents zwischen dem 31. und dem 34. Breitengrad (20).

Modernste Kellertechnik in Südafrika sorgt heutzutage dafür, dass echter Premiumwein auf den einzelnen Weingütern entsteht. Dabei spielt schon der Transport der Trauben vom Weinberg zum Keller und der dortigen Weiterverarbeitung eine nicht zu unterschätzende Rolle.

In den Weinkellern selbst nutzen die Winzer heutzutage entweder horizontale oder aber pneumatische Pressen. Bei den Horizontalpressen füllen die Weinfarmer die Trauben oder Maische von oben in einen Siebzylinder. Ein Kolben drückt nun die Masse zusammen und unten fließt der Saft beständig durch eine Siebwand. Hier muss der Winzer viel Geschick und seine ganze Erfahrung einsetzen, denn wenn er zu wenig Druck ausübt, liegt der Saft unter Umständen zulange auf den wertvollen Trauben und den Pflanzenresten, bei zu starkem Druck hingegen können die wichtigen Bestandteile nicht immer hinreichend aufgenommen werden. Je nach Rebsorte und Jahrgang muss hier immer wieder aufs Neue nicht nur penibel genau auf das perfekte Verhältnis geachtet, sondern oft auch nachjustiert werden. Der gravierende Nachteil solch traditioneller Horizontalpressen liegt vor allem in ihrer oft schwer zu erlernenden Meisterung. Zudem braucht es auch immer eine gewisse Grundmenge an reifen, prallen Trauben, um in der Folge überhaupt erst ordentlich mit ausreichend Druck pressen zu können. Die vergleichsweise sehr modernen pneumatischen Pressen stellen demgegenüber eine konsequente Weiterentwicklung dar und sind als Antwort für eben diese Nachteile gedacht. Der Winzer füllt die Trauben oder Maische in einen liegenden Zylinder, in dessen Mitte sich ein Luftsack befindet. Indem man nun den Sack mit Luft befüllt, drückt man die Trauben an die Wände des Zylinders, sie werden betont schonend gepresst und der Saft kann dann unmittelbar gänzlich abfließen. Der bedeutende Vorteil dieser neuen pneumatischen Pressen liegt insbesondere in der exakten Steuerbarkeit, die Winzer können selbst und auf den Punkt genau regeln, wie stark beziehungsweise wie schonend sie die geerntete Masse letztendlich keltern möchten. Diese Art des Pressens liefert seit ihrer Einführung die besten Ergebnisse, weshalb viele Winzer aus Südafrika ihren Wein auf diese Weise keltern (21).

Der italienische Hersteller Enoveneta, in den frühen 1960er Jahren gegründet, hat sich im Laufe der letzten 60 Jahre beständig zu einem internationalen Marktführer in der Entwicklung und Produktion von überaus innovativen technologischen Lösungen für die heutige moderne Weinherstellung entwickelt (22). Kürzlich wurde Veneta Southafrica als ausländische Tochtergesellschaft von Enoveneta am Kap der guten Hoffnung gegründet und hat dort als erstes Projekt eine hochmoderne neue pneumatisch arbeitende Weinpresse mit einem Fassungsvermögen von 90 Hektolitern entwickelt.

Achim Fuhrberg reist nach Südafrika, um sich von der Arbeitsweise der PPA90, der Pneumatic Press 90, zu überzeugen. Die Edelstahlpresse mit einem signifikant erhöhten Schrank auf Rollen und einer doppelten Tür zur Erleichterung des Befüllens und Entleerens verfügt über ein sehr sensibles Steueraggregat mit intuitivem Touch Display, acht Standard- und darüber hinaus zahlreichen individuell vom Benutzer konfigurierbaren Programmen, mittels derer je nach Bedarf ganz verschiedene Füll- und Pressmodi leicht ausgelöst werden können. Programme zum Schaukeln, solche zur Mazeration, sowie auch zur autonomen automatischen Entleerung und Reinigung komplettieren das große Leistungsspektrum der PPA90.

Achim Fuhrberg staunt und ist vollauf begeistert. Die Anlage würde seine Arbeit deutlich erleichtern und zudem rentabler machen. Wenn da nur der Preis nicht wäre. Mit knappen 100.000€ stünde das Gerät zu Buche. Tief beeindruckt kehrt der nordrhein-westfälische Winzer in seine Heimat zurück. Die PPA90 spukt fortan leise, aber beständig in seinem Hinterkopf.

*

Der Verlauf einer Glücksspielsucht entwickelt sich in der Regel in mehreren Stadien. In der Einstiegsphase machen Spielende meist durch Freizeitaktivitäten Glücksspielerfahrungen. Stellen sich erste Gewinne ein, spielen die Betroffenen stetig weiter, die Einsätze erhöhen sich. Und damit auch das Risiko.

In der folgenden Verlustphase spielen die nunmehr zunehmend dem Glücksspiel Verfallenden immer öfter, auch, nein, gerade dann, wenn sie erste Verluste erleiden. Sie verheimlichen ihre Spielleidenschaft, leihen sich mitunter Geld, um weiterspielen zu können.

Dies mündet oft in der Verzweiflungsphase. Das Glücksspiel ist zum Zwang geworden, der Betroffene kann nicht mehr aufhören, zu spielen. Tut er dies, treten mitunter Entzugssymptome auf. Die Schwelle zum kriminellen Verhalten, zu Diebstahl oder Betrug, wird möglicherweise überschritten, nur, um weiterspielen zu können (23).

Viktor Schommers, Allgemeinmediziner in den 50ern, befindet sich bereits in der `Verzweiflungsphase` und damit in jenem Stadium, in dem auch vormals rechtschaffene Menschen beinahe alles tun würden, nur um ihrer Spielsucht weiter frönen zu können.

Der Arzt ist im rheinland-pfälzischen Dernau, und damit in der Nähe des Spielcasinos Bad Neuenahr, aufgewachsen. Sein Vater, seines Zeichens Klinikdirektor am Universitätsklinikum Bonn, war dort Stammgast und hat seinem Filius bereits im zarten Kindesalter immer wieder von der spannenden, besonderen Atmosphäre vor Ort und dem willkommenen Nervenkitzel am Spieltisch in der 1948 eröffneten und damit bereits historischen Spielbank, erzählt. Dort erwartet die Gäste ein Mixed-Gaming mit rund 80 verlockenden Spielautomaten inklusive Multi-Roulette-Anlage sowie 2 American Roulette- und 2 Black Jack-Tischen.

Erst als er dann 18 Jahre alt ist, darf Viktor Schommers seinen Vater endlich begleiten. Und ist sogleich Feuer und Flamme für das Casino, welches sich aufgrund der unfassbaren Flutkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 letzten Endes gezwungen sah, seine ehrwürdigen und traditionsreichen Spielsäle im historischen Kurhaus zu verlassen und stattdessen im Bahnhof Bad Neuenahr seine Zelte aufzuschlagen (24).

Während Gisbert Schommers nach der Trennung von seiner Frau fortan im Spiel den Ausgleich zu seiner sehr fordernden Tätigkeit als Klinikdirektor sucht und auch findet, dabei aber all` die Jahre nie auch nur ansatzweise spielsüchtig wird, hat sein Sohn Viktor weniger Glück. Zwar kann auch er zunächst über Jahrzehnte hinweg das Spielen in Bad Neuenahr als gelegentliche Freizeitbeschäftigung, als willkommenen Nervenkitzel, ansehen, aber irgendwann erwischt es ihn. Die Spielsucht nimmt mehr und mehr Besitz von ihm und hält ihn nunmehr bereits seit einem knappen Jahr vollends in ihrem Bann. Entfällt das Spielen, ereilen ihn regelrecht Entzugssymptome, die sich vor allem in einem Dauerzustand großer Anspannung und Unruhe manifestieren. Diesem Unwohlsein versucht er mit der Zeit zunehmend, mit dem reichlichen Konsum diverser Alkoholika entgegenzuwirken.

Der Leidensdruck wird so groß, dass der Gefängnisarzt, als er seine Spielsucht kaum mehr finanzieren und es nicht länger dabei belassen kann, nur ein- oder zweimal am Wochenende das Casino aufzusuchen, regelrechte Panikattacken bekommt, wenn er daran denkt, das Spielen womöglich bald ganz einstellen zu müssen.

*

Simon Kossmanns Herz bebt, als die S-Bahn die Station Köln-Lövenich erreicht. Keine zehn Minuten Fußweg mehr, und er kann endlich seine Martina in die Arme schließen. Die Briefe seiner Freundin waren das, was ihn all` die Jahre hinter Gittern hat durchstehen lassen. Nur die Aussicht, irgendwann einmal da weitermachen zu können, wo die beiden vor über zwei Jahrzehnten im Teenageralter angefangen haben, hat ihn aufrechterhalten.

In einem Blumenladen kauft er einen großen Blumenstrauß und im Kiosk eine Packung Kaugummis – Martina soll seine Kölschfahne nicht riechen, wenn sie sich nahekommen. Die letzten Meter legt er mit zitternden Beinen zurück, dann steht er vor dem Fünfparteienhaus, in dem Martina das Dachappartement bewohnt. Ein Bewohner verlässt gerade das Haus, so dass er die Klingel nicht betätigen muss und direkt die Treppe bis nach oben geht. Er möchte seine Liebste überraschen und hat deswegen den Entlassungstermin erst für die kommende Woche avisiert. Endlich vor der Wohnung der Angebeteten angekommen betätigt er den Klingenknopf und verbirgt sein Gesicht hinter dem opulenten Blumenstrauß. Es dauert ein wenig, dann hört er Schritte im Innern und die Wohnungstür öffnet sich.

„Ja? Was wollen…wer sind Sie?“

Simon Kossmann lässt den Blumenstrauß abrupt sinken und strahlt seine völlig überraschte Freundin an, Tränen laufen ihm über die Wangen.

„Martina!“

„Simon - aber Du, ich dachte…bist Du heute schon…“.

Simon Kossmann realisiert, dass in der Wohnung ein Mann schnell von links nach rechts hastet.

„Wer…“, stottert er mit großen, angstgeweiteten Augen.

„Simon…ich…“

„Aber Deine Briefe… Du hast doch geschrieben, es sei aus mit dem Typen, und das Du zu mir zurückkommen möchtest.“

„Dein Gefängnispsychologe hat mich gebeten…er hatte große Angst, dass Du Dir etwas antust, Simon.“

„Ja, das hätte ich auch, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Du auf mich…heißt das, Du bist immer noch mit dem Kerl zusammen?“

„Wir sind nicht nur zusammen. Wir sind verheiratet und haben eine vierjährige Tochter.“

„Nein! Das kannst Du doch nicht…“

„Simon, es tut mir…“

„Leid, was? Es tut Dir leid ist alles, was Dir dazu einfällt?“

„Schatz, soll ich…“, tönt es aus der Wohnung.

„Nein, Marcel, ist schon gut.“

„Marcel, ja? Ist der eine Schwuchtel oder was?“

„Simon, bitte!“

„All` die Jahre, Martina. Jeden Tag in all` den Jahren war es nur die Aussicht auf ein Leben draußen mit Dir, die mich diesen Scheißknast hat durchstehen lassen.“

„Ich weiß, Simon, ich weiß. Aber…“

„Aber was?“

„Wir waren noch so jung. Und Menschen ändern sich nun einmal.“

„Oh ja, das ist nur zu offensichtlich.“

„Simon, wenn Du Hilfe brauchst, ich bin für Dich da.“

„Ich will keine Hilfe von Dir, ich will mit Dir leben, Martina.“

„Ich weiß, aber…“

„Aber was?“

„Aber das geht nicht.“

„Doch, das geht. Schmeiß` den Kerl raus und wir fangen ein neues Leben an.“

„Wir haben ein Kind, Simon.“

„Ja und? Meinst Du nicht, dass ich ein guter Vater sein könnte?“

„Doch, schon, aber…“

„Was denn jetzt schon wieder für ein Aber?“

„Simon, ich…ich liebe meinen Mann. Er war kein Platzhalter für die Zeit, bis Du wieder rauskommst. Wir führen eine rundum glückliche Ehe. Es passt einfach alles. Wir sind füreinander gemacht.“

„Und was sollten dann die ganzen Briefe?“

Simon Kossmann greift mit zitternden Händen in seine Umhängetasche und holt ein verschnürtes Bündel heraus.

„Ich habe sie alle aufbewahrt. Jeden Einzelnen! Vielleicht interessiert es Deinen Mann ja, was die Frau, bei der ach so alles passt, mir wieder und wieder geschrieben hat. Das sie mich vermisst, dass sie auf mich wartet.“

„Marcel weiß von den Briefen. Und auch, warum ich sie geschrieben habe. Weil der Gefängnispsychologe mich eindrücklich darum gebeten hat. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte ehrlich zu Dir sein. Aber als er sagte, ich würde Dir so womöglich das Leben retten…“

„Hast Du ein bisschen rumgesülzt und Dich danach von dem Typen da…“

„Sei still, Simon. Jetzt reicht es!“

„Am liebsten würde ich da rein und dem…“

„Siehst Du, Simon, das ist es. Ich hatte gehofft, dass Du Dich im Knast verändert hast. Dass Du diese latente Aggressionsbereitschaft hinter den Gefängnismauern zurücklässt.“

„Ich HABE mich verändert. Und dass nur wegen Dir, wegen diesen Briefen und der Aussicht auf ein Leben mit Dir.“

„Ich habe auch Schuldgefühle wegen der Briefe. Aber ich hätte noch größere, wenn Du Dir in Deiner Zelle etwas angetan hättest.“

„Du, Du, Du! Immer nur Du! Weißt Du, was das für mich bedeutet? Was das mit mir macht? Du ziehst mir den Boden unter den Füßen weg, Martina.“

„Ich weiß, Simon, ich weiß.“

„Keine Chance mehr?“

„Nein.“

Simon Kossmann wirft den opulenten, großen Blumenstrauß aus dem geöffneten Treppenhausfenster und verlässt gesenkten Hauptes das Gebäude.

*

Just in der ersten Maiwoche macht sich Jörg Fuhrberg ans Werk. Weinreben werden erst dann gepflanzt, wenn keine größere Frostgefahr mehr besteht, da dieser vor allem für Jungpflanzen bisweilen recht gefährlich werden kann. Weil erst die adulten, erst die erwachsenen Pflanzen gegen Minustemperaturen bestehen können.

Am erworbenen Anbaugebiet auf dem `Mont Troodelöh` findet der Winzer vom Mittelrhein bessere Bedingungen vor, als er erwartet hätte. Hier herrscht zum einen recht starker Sonneneinfall. Zudem weist der Boden einen guten pH-Wert von 6,2 auf, ist kaum von Unkraut befallen, nährstoffreich, locker, kalkhaltig und sehr humos. Als Humus wird die Gesamtheit der abgestorbenen organischen Substanz in einem Boden bezeichnet. Humus ist ein komplexes Gemisch von organischen Stoffen aus pflanzlicher, tierischer und mikrobieller Herkunft (25).

Bei Weinreben handelt es sich um ausgewiesene Kletterpflanzen, die eine Rankhilfe benötigen, um gezielt wachsen zu können und dabei vor Pilzinfektionen geschützt zu sein. Jörg Fuhrberg setzt Pflanzpfähle ein. Der richtige Abstand der einzelnen Pflanzen ist wichtig, damit diese am Ende auch ihr volles Potential entfalten können und zudem nicht unter Pilzerkrankungen leiden. Je mehr Platz die Weinreben haben, desto besser zirkuliert die Luft zwischen ihnen und das benötigte Mikroklima wird aufrechterhalten. Jörg Fuhrberg setzt die Pflanzpfähle, an denen er die Reben befestigen wird, in gut anderthalb Metern Abstand voneinander ein.

Die Reben selbst hat er für anderthalb Tage ins Wasser gestellt. Kurz vor der Pflanzung schneidet er die Wurzeln an, die optimale Länge der Wurzeln ist eine `Handbreit`. Das Pflanzloch hebt er ausreichend groß aus, 50 Zentimeter tief und 30 Zentimeter breit, sodass die Rebe samt ihrer Wurzeln locker darin Platz hat. Jörg Fuhrberg setzt den Wein etwas schräg hin zum Spalier ein. Er achtet akribisch darauf, dass sich die Veredlungsstelle oberhalb der Bodenoberfläche befindet und keinesfalls eingegraben wird. Dann füllt er etwas Pflanzerde ein, sodass eine humoseSchicht am Boden die Wurzeln umschließen kann und die Rebe zusätzlich vor hartem Frost schützt. Die frisch austreibenden Wurzeln sollen sofort Bodenkontakt haben, um Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu können (26).

Am Hang auf der Glessener Höhe hingegen hat der angehende Köln-Bergheimer Winzer nicht ganz so viel Glück. Weinrebengewächse sind Pfahlwurzler. Doch hier ist der Boden auffallend steinig, so dass sich die Wurzeln der Weinreben mehr schlecht als recht horizontal und vertikal verzweigen und auch kaum tief in den Boden graben können. Zudem ist das erworbene Stück Hang stark von Unkraut durchzogen. So macht sich Jörg Fuhrberg vor der Anpflanzung der Reben ans Pflügen, um alle Rückstände anderer Gewächse und des Unkrauts zu beseitigen. Dadurch will er die Belüftung und die Drainage des Bodens verbessern. Gleichzeitig werden durch das Pflügen Steine und andere unerwünschte Materialien aus dem Boden entfernt. Da das Gelände stark abschüssig ist und eine Neigung von 25% aufweist, legt er zudem Terrassen an, damit das Wasser aus den oberen Ebenen sich nicht verstärkt in den unteren sammelt und dort zu einer Durchnässung führt.

Um die Bodenerosion bei starken Regenfällen oder Windstürmen zu verringern, wird er zudem zwischen den Reben in drei oder vier Jahren reichlich Deckfrüchte aussäen. Diese unterdrücken auch Unkräuter, verbessern zudem die Bodenbelüftung und binden Stickstoff. Gersten, Erbsen, auch Erdbeerkleie haben sich als Deckfrüchte bewährt (27).

*

Der Duft von frischen Waffeln begrüßt Jana und Achim Fuhrberg, als sie ihren anthrazitfarbenen BMW Touring vor dem Haus von Achims Bruder in Rheinbreitbach verlassen.

Jörg Fuhrberg hat die Familie anlässlich des vierten Geburtstags seines Sohnes am Nachmittag zu Kuchen und später zum Abendessen eingeladen. Statt der obligatorischen Kuchenplatte hat sich Jörgs Frau Diana dazu entschlossen, ihre Gäste diesmal mit frischen Waffeln aus Dinkelvollkornmehl, belegt mit frischen Erdbeeren und Sahne, zu verwöhnen. Abends soll dann noch gegrillt werden. Neben den Fuhrberg-Brüdern sind auch deren Schwestern Carmen mitsamt Ehemann Maxime und Sina mit ihrem smarten neuen Lebensgefährten Steffen anwesend.

Die Waffeln kommen sehr gut an, es bleibt nicht eine übrig. Nach dem nachmittäglichen Gaumenschmaus wird `Rheisecco`, ein Prosecco aus Jörg Fuhrbergs Weingut, getrunken.

„Wie läuft`s denn bei Euch Beiden mit dem Wein?“, will Sina Fuhrberg wissen.

„Seid Ihr zufrieden?“

„Also bei mir – es geht so. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass meine zwei neuen Weinhänge in Köln und Glessen ein voller Erfolg werden“, antwortet Jörg Fuhrberg.

„Stimmt, Du hast Dich ja entschlossen, die Kölschfraktion vom Wein zu überzeugen“, neckt Carmen Dahlhaus ihren Bruder.

„Ich bin eigentlich zufrieden, nur die Anlage macht mir ein wenig Sorgen. Ist halt auch in die Jahre gekommen und hat so ihre Macken“, sagt Achim Fuhrberg.

„Willst Du Dir eine neue Presse zulegen?“, fragt Max Dahlhaus.

„Na ja, die Preisexplosion macht leider auch vor den Kelteranlagen nicht halt. Ich bin hin- und hergerissen. Aber am Ende des Tages werde ich wohl nicht darum herumkommen.“

„So, meine Damen und Herren, wie schaut`s denn aus: wer hat Lust, unserem Hund zu seinem Recht zu verhelfen?“, Diana Fuhrberg wechselt das Thema.

„Bei dem Wetter? Schau mal raus, da schickt man doch sprichwörtlich `keinen Hund vor die Tür`“, Carmen Dahlhaus runzelt die Stirn.

„Und die anderen?“, Diana Fuhrberg lässt nicht locker, aber niemand reagiert.

„Drehen wir zwei denn dann ein Ründchen mit Kyros, Jana?“

„Ja, warum nicht. Draußen ein bisschen die Beine vertreten zwischen den Mahlzeiten kann nicht schaden.“

Die Ehefrauen der beiden Fuhrberg-Brüder kamen am Anfang gut miteinander aus, man konnte sie als Freundinnen bezeichnen. In den letzten Jahren jedoch ist das Verhältnis der beiden Winzergattinnen deutlich abgekühlt. Früher hat man sich regelmäßig besucht, ist zusammen in die `große Stadt` zum Shoppen und auch zum Karneval gefahren und hat mindestens einmal in der Woche telefoniert. Etwa seit Konrads Geburt jedoch hat all` dies deutlich nachgelassen. Und das liegt nicht etwa nur daran, dass Diana mit ihren Mutterpflichten zusätzlich zum Haushalt nunmehr mehr als ausgelastet ist. Es verhält sich eher so, dass der Kontakt seitens Jana peu a peu eingeschränkt wurde. Diana wollte eben dies schon lange ansprechen, hat es aber immer wieder verschoben.

„Ist aber wirklich unangenehm heute, hier in den Weinbergen, was, Jana?“

„Ja, es zieht ganz schön.“

„Tja, Kyros ist das egal. Schau mal, er hat gerade seine `fünf Minuten`.“

„Herrlich, ja.“

„Wolltest Du nicht auch irgendwann einen Hund ins Haus holen?“

„Eigentlich schon. Aber…“

„Was – aber…“

„Nun ja, wir dachten…wenn dann mal Nachwuchs kommt…“

„Also, ich habe genauso gedacht: erst das Kind, und wenn es dann mal größer ist, bestimmt einen Hund. Aber da wir Kyros als Welpen nach dem plötzlichen Tod von unserem Nachbarn übernommen haben, hat es sich nun einmal anders ergeben.“

„Ich weiß.“

„Und ich kann Dir sagen: es klappt tatsächlich ganz hervorragend. Die beiden sind ein Herz und eine Seele.“

„Schön.“

„Jana, ich wollte Dich schon lange darauf ansprechen: warum bist Du so reserviert zu mir? Ich meine, wir waren doch früher…“

„Reserviert? Ich weiß nicht, was Du meinst.“

„Jana, bitte. Habe ich irgendetwas gesagt oder getan, was Dich verletzt hat? Dann sag` es mir bitte, damit wir darüber sprechen können.“

„Nein, hast Du nicht. Und überhaupt…“

„Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann sag` es mir doch.“

„Du hast nichts falsch gemacht. Und lass` uns jetzt bitte zu den anderen zurückgehen, Der Wind wird immer heftiger und Kyros hat doch alles erledigt.“

*

In Deutschland arbeiten etwa 5000 eingetragene Detektive. Zudem, so weiß die Zentralstelle für die Ausbildung im Gewerbe, kurz: ZAD, zu berichten, gibt es viele Ermittler, die sich aus Image-Gründen anders nennen und sich beispielsweise hinter `Prüfungsgesellschaften` und `Unternehmensberatungen` verstecken (28).

Detektiv ist hierzulande kein Lehrberuf, die Bezeichnung als solche ist in Deutschland nicht geschützt. Auch das Berufsbildungsgesetz führt den Beruf des Detektivs nicht. Es gibt also nicht wirklich eine offizielle Ausbildung zum Detektiv (29). Das bedeutet auch, dass sich im Prinzip jeder in Deutschland Detektiv nennen darf.

Allerdings bietet die ZAD einen Intensivkurs zum Privatermittler mit einer Dauer von 10 Monaten und einen Kombikurs mit einer Dauer von 22 Monaten an. Dann, nach erfolgreichem Abschluss, kann man sich entweder `ZAD geprüfter Privatermittler` oder auch `ZAD geprüfter Privatermittler Detektiv – mit IHK-Zertifikat` nennen (30).

Die Tätigkeitsbereiche eines privaten Ermittlers oder Privatdetektivs werden zum Bewachungsgewerbe gezählt. Bevor der angehende James Bond oder auch die angehende Miss Marple eine Detektei eröffnen und dann selbständiger Privatermittler werden können, benötigen Sie in den meisten Fällen vorab zunächst eine Gewerbeerlaubnis, gemäß §34a der hiesigen Gewerbeverordnung. Detektive arbeiten selbstständig in einer eigenen Privatdetektei oder in einem Angestelltenverhältnis als Privatdetektiv.

Mit Romanfiguren wie Sherlock Holmes hat moderne Detektivarbeit

dabei praktisch nichts zu tun. In fast allen Detektiv-Serien oder Filmen im Fernsehen werden unrealistische Szenen gezeigt, die es im echten Detektivleben so nicht wirklich geben würde. So werden in den meisten Detektivserien innerhalb von 45, 60 oder 90 Minuten gleich mehrere Straftatbestände durch den Detektiv erfüllt. So mancher Beweis wäre gar nicht gerichtsverwertbar, da er nicht legal erworben wurde. Auch würde ein Detektiv zur Verfolgungsfahrt nie ein auffälliges Fahrzeug benutzen, wie dies in Filmen manchmal zu sehen ist. Unauffälligkeit ist im realen Detektivleben oberstes Gebot. Und ein weit aus dem Fenster ragendes Teleobjektiv, wie in Filmen immer wieder zu sehen, gehört sicher nicht zum unauffälligen Verhalten. Ebenso wenig wie die im Auto pfeifende Klimaanlage, damit man es angenehm kühl hat, im Sommer oder die ratternde Heizung im Winter, die das Autoinnere kuschelig warmhält, während man auf den Bösewicht wartet. Während die Leinwandhelden, überwiegend als Einzelgänger den Bösen auf der Spur, auch noch so komplizierte Fälle lösen, ist der moderne Detektiv mindestens zu zweit und dabei gleichberechtigt unterwegs. Viele Detektive verdienen einen Großteil des Geldes mit Observationen – und diese werden fast immer im Team erledigt. Die Fernsehdetektive haben mit den realen Ermittlern also meist nichts gemeinsam.

Die wahre Detektivarbeit ist sowohl komplexer, als auch subtiler. Neben viel Schreibtischarbeit kann es auch zur Detektivarbeit gehören, sich irgendwo mehrere Tage auf die Lauer zu legen, bis schlussendlich das erwartete oder aber unerwartete Ereignis eintritt. So sind geregelte Arbeitszeiten, sind Acht-Stunden-Tage und Fünf-Tage-Wochen für Privatdetektive meist Fremdwörter – es sei denn, sie arbeiten lediglich `Indoor`, und zwar als angestellte Kaufhausdetektive im Einzelhandel. Die smarten `Möchtegern-Columbos` und `-Kojaks` hingegen sollten sich tunlichst darauf einstellen, auch am Wochenende im Einsatz zu sein.

Ermittelnde Detektive müssen vor allen Dingen stoische Ruhe, aber auch Geduld, ein ausgeprägtes Kombinationsvermögen, Genauigkeit, eine sehr gute Beobachtungsgabe, überaus hohe geistige Flexibilität und ein unauffälliges, situativ angepasstes Erscheinungsbild für den Beruf mitbringen (31).

Bei einer Personenüberwachung muss stets ein berechtigtes Interesse vonseiten des jeweiligen Auftraggebers vorliegen. Liegt indes kein laut Gesetzgeber `berechtigtes Interesse` vor, darf der Detektiv nicht tätig werden. Denn ohne einen konkreten, begründet nachvollziehbaren Anfangsverdacht hinsichtlich einer de jure rechtswidrigen oder aber einer vermutet strafbaren Handlung ist eine Personenüberwachung in Deutschland verboten (32).

Der Mann im unauffälligen taupefarbenen Trenchcoat und mit der bis tief ins Gesicht reichenden karierten Baseballmütze auf dem Kopf observiert die Zielperson mit Bedacht und größtmöglicher Akribie. Da sein Auftraggeber ihm mehrmals glaubhaft versichert hat, dass der zu observierende sich alsbald auf die Suche nach der Beute, resultierend aus einem kriminellen Delikt, welches er nicht selbst begangen hat, machen wird, hat der erfahrene Privatdetektiv keinerlei Bedenken gehabt, den Auftrag anzunehmen.

Derjenige, den es zu überwachen gilt, gedenkt, sich unberechtigt mit Geld, das ihm nicht gehört, zu bereichern. Und das rechtfertigt eine Personenüberwachung allemal.

*

Für die effiziente Wiedereingliederung von Strafgefangenen haben das praktizierte Übergangsmanagement noch in der Haft sowie auch die direkt daran anschließende Betreuung in Freiheit eine erhebliche Bedeutung. Der Übergang vom Vollzug hinter Gittern in die Freiheit ist für die Gefangenen mit Schwierigkeiten und Risiken verbunden.

Das an Jahren noch recht junge Netzwerk für Straffälligenhilfe in Nordrhein-Westfalen hat zur dringend gebotenen Verbesserung des Übergangsmanagements und der notwendigen Nachsorge kürzlich das Nachsorgeprojekt `Perspektive` ins Leben gerufen. Das Projekt wurde nach zähen Verhandlungen über das Justizministerium NRW und somit ausschließlich aus Landesmitteln finanziert. Zielgruppe sind vornehmlich Haftentlassene mit Endstrafe oder mit vorzeitiger Entlassung ohne Bewährungshelfer.

Zielsetzung ist die Sicherstellung einer durchgängigen Betreuung bereits in der Haft, aber auch während der Entlass- und zudem in der Nachsorgephase. Hierdurch sollen prekäre Situationen, die meist dem sogenannten `Entlassloch` geschuldet sind, und das Risiko erneuter Straffälligkeit erhöhen, nach der Haft vermieden werden

Die Mitarbeiter der `Perspektive` sind innerhalb und außerhalb der Justizvollzugsanstalten tätig. Sie sind `Koordinatoren`, die innerhalb der Justizvollzugsanstalten die Gefangenen über das Projekt informieren, sie zur Teilnahme motivieren, mit dem Sozialdienst die Entlass- und Nachsorgeplanung koordinieren und die Übergabe an die Fallmanager organisieren. Diese wiederum sind für die Betreuung der Strafentlassenen am Wohnort zuständig. Sie kennen das Hilfesystem vor Ort und erstellen gemeinsam mit dem Gefangenen noch in der Haftzeit einen Nachsorge- und Hilfeplan. Nach der Entlassung übernehmen sie für bis zu sechs Monate die intensive Beratung und Unterstützung.

Simon Kossmanns emsig-bemühte Fallmanagerin hat für den frisch Entlassenen bereits während dessen Inhaftierung beim Sozialamt der Stadt Köln Sozialleistungen beantragt. Außerdem hat Maja Engels ein kleines Appartement in Köln-Worringen im Norden der Stadt für den Langzeitinhaftierten angemietet.