9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

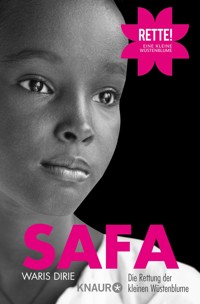

Die kleine Safa Idriss Noura aus Somalia spielt in der Verfilmung des Weltbestsellers "Wüstenblume" die dreijährige Waris Dirie. Als Waris das Mädchen zum ersten Mal erblickt, fühlt sie sich schmerzlich an ihre eigene Kindheit erinnert. Die dramatische Szene, in der das Mädchen gewaltsam beschnitten wird, bringt die Menschen in den Kinos zum Weinen. Umso größer ist Waris' Bestürzung, als sie erfährt, dass der Eingriff unmittelbar bevorsteht. Und sie beschließt: Dieses Mädchen muss um jeden Preis vor der Genitalverstümmelung geschützt werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 374

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Waris Dirie

Safa

Die Rettung der kleinen Wüstenblume

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Als Waris Dirie die kleine Safa, die aus einem Slum in Djibouti stammt, zum ersten Mal erblickt, fühlt sie sich schmerzlich an ihre eigene Kindheit erinnert. Doch sie ist auch erleichtert: Dieses kleine Mädchen, das sie in der Verfilmung ihrer eigenen Geschichte, »Wüstenblume«, spielen soll, ist noch unversehrt. Umso größer ist Waris’ Bestürzung, als sie erfährt, dass ihre Eltern das Honorar aus dem Film ausgerechnet dafür verwenden wollen, ihre Tochter beschneiden zu lassen. Für Waris steht fest: Dieses kleine Mädchen muss um jeden Preis vor diesem grausamen Eingriff geschützt werden. Es wird ein Vertrag mit den Eltern abgeschlossen: Ihre Desert Flower Foundation wird dafür sorgen, dass Safa eine Schulausbildung bekommt und ihre bitterarme Familie bis zu ihrer Volljährigkeit unterstützt wird. Vier Jahre nach den Dreharbeiten besucht Waris Safa und ihre Familie in Djibouti und muss feststellen, dass Safa trotz der Vereinbarung immer noch hoch gefährdet ist. Nach zahlreichen Kämpfen mit ihrer Familie und abenteuerlichen Ereignissen in Djibouti und Europa finden Waris und ihr Team die Lösung, nicht nur Safa, sondern auch tausende anderer kleiner unschuldiger Mädchen in Afrika zu retten …

Inhaltsübersicht

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

Die Desert Flower Foundation

Die Desert Flower Center

Die Desert-Flower-Patenschaften

Bildteil

Prolog

Dschibuti, 15. Januar 2013

Liebe Waris Dirie,

kannst du dich noch an mich erinnern? Mein Name ist Safa. Ich bin sieben Jahre alt und lebe mit meiner Maman und meinem Papa in Balbala in Dschibuti. Und mit meinen Brüdern Amir und Nour. Eigentlich kommen wir aus Somalia, genau wie du.

Ich habe in deinem Film mitgespielt. Weißt du das noch? Ich erinnere mich leider nicht mehr. Aber alle Leute kennen deinen Film, und mich kennen sie jetzt auch. Darauf bin ich stolz.

Wie geht es dir, Waris? Papa sagt, dass es uns jetzt viel besser geht als früher. Wir haben genug zu essen und sauberes Wasser, wir haben sogar elektrisches Licht im Haus. Das hat in Balbala sonst niemand. Und ich darf sogar in die Schule gehen, das ist toll! Dort wissen alle, dass du mich ausgesucht hast für deinen Film. Papa sagt, wir sind jetzt eine angesehene Familie. Was heißt das genau?

Mir geht’s auch ganz gut, aber manchmal bin ich traurig, weil ich so alleine bin. Wenn ich mit meinen Brüdern auf der Straße Ball spiele, laufen die anderen Kinder weg. Sie schreien: »Du bist unrein, du stinkst!« Dabei stimmt das gar nicht. Maman und Papa streiten oft wegen mir. Maman schreit: »Es ist eine Schande, dass Safa nicht beschnitten ist!« Dann wird Papa sehr böse. Meinst du, es wäre besser, wenn ich auch beschnitten wäre, Waris? Ich denke das manchmal. Dann würden die anderen bestimmt wieder mit mir spielen. Aber ich habe große Angst davor. Ich weiß, dass es sehr, sehr weh tut, was sie da mit den Mädchen machen, und dass es etwas Schlechtes ist. Kannst du mir helfen, Waris?

Die Kinder in der Schule sind viel netter zu mir. Aber das war nicht immer so. Sie kommen alle von weit her, und ihre Eltern sind sehr wichtige Leute.

Ich bin das einzige Mädchen aus Balbala. Die anderen haben mich oft gehänselt, weil Maman und Papa so arm sind. Und wegen dem Niqab. Aber dann hat meine Lehrerin Madame Dourani mit Maman gesprochen. Seitdem darf ich ohne Schleier in die Schule gehen. Das finde ich gut.

Meine beste Freundin heißt Diane Pearl. Sie kommt aus Amerika, ihr Vater ist Diplomat. Was ist ein Diplomat, Waris?

Diane wohnt in dem schönsten Haus in ganz Dschibuti. Sie ist schon acht. Aber sie kann noch nicht so gut Französisch, deshalb ist sie jetzt in meiner Klasse. Wir haben uns sofort verstanden. Alle wissen, dass Diane meine Freundin ist, und weil sie so groß ist, sind die anderen jetzt nicht mehr gemein zu mir.

Vor ein paar Tagen waren Leute von dir bei uns im Dorf, mit großen Kameras und Mikrofonen. Sie haben mit allen gesprochen und Maman und Papa viele Fragen gestellt. Und sie haben mir ein Bild von dir gegeben, das sehe ich immer an, wenn ich traurig bin. Deshalb schreibe ich dir jetzt.

Liebe Waris, ich finde dich ganz toll. Für mich bist du die schönste und stärkste Frau der ganzen Welt. Wenn ich groß bin, will ich so werden wie du. Kommst du mich besuchen, wenn du wieder in Dschibuti bist? Das wäre schön.

Ich hab dich lieb.

Deine Safa

Aufmerksam las ich die Worte des kleinen Mädchens aus Balbala, einem Vorort von Dschibuti-Stadt. Zeile für Zeile. Ich hatte schon viele berührende Briefe von Frauen bekommen. Von Betroffenen, die bei meiner Desert Flower Foundation um Hilfe baten. Von reichen und angesehenen Frauen, die mir Unterstützung zusagten. Von verängstigten Frauen, die mich anflehten, sie aus ihrem Elend zu befreien. Einen solchen Brief von einem so kleinen Mädchen hatte ich jedoch noch nie erhalten.

Ich saß in meinem Hotelzimmer in Brüssel und überflog Safas rührende Worte immer und immer wieder. Wie eine Schlinge legte sich die Tiefe ihrer Bedeutung um mein Herz. Welch innere Kämpfe mussten in diesem erst siebenjährigen Wesen vorgehen, dass es einen derart erwachsenen, ungewöhnlich langen Brief formulieren konnte? Wie zerrissen musste Safa sein? Einerseits glücklich über ihre Unversehrtheit, andererseits missachtet, verstoßen und einsam …

»Safa hat diesen Brief unserem Team in Balbala für dich mitgegeben. Ich musste ihr fest versprechen, ihn dir persönlich zu überreichen«, unterbrach meine Assistentin und Managerin mein emotionales Gedankenkarussell.

»Danke, Joanna. Wo ist das Videomaterial von ihrem Dorf und ihrer Familie? Safa schreibt, dass ihr dort Interviews geführt habt? Ich möchte alles sehen, was ihr habt.« Wieder einmal konnte ich meine Ungeduld nicht verbergen.

»Keine Sorge, ich habe alles dabei«, beruhigte mich Joanna. »Sobald wir zurück im Hotel sind, bringe ich dir die Sachen aufs Zimmer.«

»Danke dir.«

Behutsam faltete ich den Brief zusammen und steckte ihn in die linke Innentasche meiner Jacke, ganz nah bei meinem Herzen, das er gerade zutiefst berührt hatte.

1.

Die Botschaft

Meine Kehle ist wie zugeschnürt, ich ringe nach Luft. Meine Hände beginnen zu zittern, werden nass, suchen in den Armlehnen des grauen Ledersessels Halt. Ich will raus hier, will nicht sehen, was gleich zu sehen sein wird, will bloß noch verschwinden. Zu oft schon hatte ich diese Bilder vor Augen, und ebenso oft habe ich sie wieder verdrängt. Aber wieder einmal werde ich nicht wegsehen können. Meine Augen beginnen zu brennen. Ich spüre, wie das Blut in meinen Schläfen pulsiert, als würde mein Kopf jeden Augenblick platzen. Ich habe Todesangst. Der abgedunkelte Saal scheint immer kleiner und enger zu werden. Ich bin gefangen, gefangen im Gestern, im Heute und in dem, was unaufhaltsam auf mich zukommt.

Dann ein gellender Schrei. Er hallt durch den Konferenzraum, geht durch Mark und Bein. Vor meinen Augen erscheint das schmerzverzerrte Gesicht eines kleinen Mädchens. Ein Mädchen, wie ich es selbst einmal war. Blut, überall Blut. Der abgebrochene Ast eines Dornbusches. Knöcherne, zerfurchte, grobe Hände, die messerscharfe Dornen aus dem knorrigen Ast brechen. Das Gesicht einer alten Hexe. Zerstörerisch, verbissen, hässlich, mit einem Blick, dessen Kälte mir Schauer über den Rücken treibt. Zwei Hände packen die Beine des kleinen Geschöpfes, reißen sie brutal auseinander.

Es sind die Hände der Mutter, die tut, was sie glaubt, tun zu müssen. Unnachgiebig und entschlossen. Sie wird das Leben ihrer kleinen Tochter für immer zerstören. Was geht in ihrem Kopf wohl vor, während sie das Mädchen festhält? Es auf die Schlachtbank führt. Wie kann sie ihrem eigenen Kind nur etwas so Grausames antun? Ihrem eigenen Fleisch und Blut. Warum nimmt sie ihre Tochter nicht und läuft mit ihr davon? Sie hat doch bereits eine Tochter verloren, die an den Schnitten und Stichen der Mörderin verblutet ist. Und jetzt? Wird dieses Mädchen überleben?

Was wird sie später einmal sagen, wenn ihre erwachsene Tochter sie fragen wird, warum man ihr dies angetan hat? Dass es Allahs Wille sei? Dass die Tradition ihres Volkes es verlange? Dass sie nur so eine gute, treue und reine Ehefrau sein könne? Dass man ansonsten nie einen Ehemann für sie gefunden hätte, der einen angemessenen Brautpreis für sie bezahlt? Dass dies zu ihrer eigenen Sicherheit geschehen sei? Dass man es in ihrem Stamm bisher immer so gemacht habe und auch künftig so machen werde? Oder dass Frau zu sein nun mal bedeute, zu leiden und sich zu unterwerfen.

Eine unendliche Wut steigt in mir auf. Tränen des Zornes und der Verzweiflung schießen mir in die Augen, strömen mir unaufhaltsam übers Gesicht. Ich habe nur noch einen Gedanken: Das muss aufhören! Das muss für alle Zeit aufhören!

Die Lichter im Sitzungssaal des Berlaymont-Gebäudes in Brüssel gingen an. Schnell wischte ich mir die Tränen von den Wangen und sah mich um. Ich war auf einer internationalen Konferenz gegen weibliche Genitalverstümmelung, zu der mich Viviane Reding, die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, eingeladen hatte.

Die grausame Beschneidungsszene aus meinem Film Wüstenblume leitete die Tagung ein. EU-Kommissare, Minister, Abgeordnete, Vertreter diverser Non-Profit-Organisationen und Journalisten blickten betroffen auf die Leinwand über mir. Sie alle kannten mein gleichnamiges Buch, in dem ich 1998 über mein eigenes Martyrium als fünfjähriges Mädchen und meine Flucht von zu Hause erzählt hatte. Viele der Anwesenden hatten es gelesen, einige von ihnen hatten auch den Film gesehen, der im Jahr 2009 in die Kinos gekommen war. Dennoch standen jedem einzelnen Entsetzen und Betroffenheit deutlich ins Gesicht geschrieben. Ich fühlte, dass die heftigsten Bilder des Films die Menschen im Saal tief bewegt hatten.

Schweigend verfolgten alle, wie ich zurück ans Rednerpult trat. Ich brauchte einige Momente, um mich zu fangen und die grausamen Szenen, die mich und mein Leben für immer geprägt haben, einmal mehr zu verdrängen.

»Hier, Waris.« Joanna reichte mir von ihrem Platz aus der ersten Reihe ein Taschentuch.

Sie war inzwischen weitaus mehr als meine Assistentin, Managerin und rechte Hand. Joanna war im Laufe der gemeinsamen Jahre und unseres gemeinsamen Kampfes gegen Female Genital Mutilation oder kurz FGM, wie es im internationalen Sprachgebrauch heißt, zu meiner engsten Vertrauten und treuesten Freundin geworden.

Niemand wusste besser als sie, was die Bilder der Beschneidungsszene mit mir machten. Mit welcher Kraft das Trauma des Erlebten immer noch in mir wütete. Dutzende Male hatte ich Wüstenblume inzwischen bei Premieren und Präsentationen in der ganzen Welt gesehen, ich hatte sogar bei der Entstehung des Films mitgewirkt und mich explizit dafür ausgesprochen, den Akt der Genitalverstümmelung möglichst drastisch zu gestalten. Dabei sind die wahre Grausamkeit und Brutalität, die jährlich rund drei Millionen Mädchen weltweit widerfahren, wenn ihnen die Klitoris sowie die inneren und äußeren Schamlippen mit einer schmutzigen Rasierklinge bei vollem Bewusstsein förmlich abgemetzelt und dann die blutigen Stümpfe der Schamlippen zusammengenäht werden, gar nicht darstellbar.

Allein der Schrei des kleinen Mädchens, das mich auf der Kinoleinwand verkörperte, löste jedes Mal aufs Neue einen Flashback in mir aus. Er ließ mich Grauen, Schmerz und Ängste erneut durchleben. Es war, als würde jemand die tiefen Wunden, die ich seit meiner Kindheit mit mir herumtrage, wieder aufreißen. Unzählige Male hatte mich Joanna nach der Szene schon in den Arm genommen und versucht, mich zu beruhigen. Auch diesmal blickte sie mir von der ersten Reihe aus tief in die Augen und nickte mir zu, um mir wie schon so oft Mut zuzusprechen.

Wenige Stunden vor meinem Vortrag hatte ich die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, die zudem Kommissarin für das Ressort Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft war, in ihrem Büro getroffen.

»Waris, ich bin ja so froh, dass Sie wieder nach Brüssel gekommen sind!«, begrüßte Viviane Reding mich mit einem wohlwollenden Lächeln.

»Auch ich freue mich, hier zu sein«, erwiderte ich höflich.

»Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie bei Ihrem Kampf gegen weibliche Genitalverstümmelung zu hundert Prozent unterstützen!« Ihre hellblauen Augen funkelten erwartungsvoll durch ihre elegante, randlose Brille. »Gemeinsam werden wir dieses Thema an die Öffentlichkeit bringen, die Menschen müssen alles darüber erfahren«, fuhr Reding bestimmt fort und verschränkte die Arme vor ihrem apfelgrünen Kostüm.

Für einen Augenblick war ich sprachlos. »An die Öffentlichkeit bringen?«, schnaubte ich regelrecht. Es fiel mir schon immer schwer, in der derlei Situationen diplomatische Contenance zu bewahren.

Als die Vizepräsidentin nicht reagierte, redete ich einfach weiter.

»Wie bitte?«, blaffte ich und starrte sie erbost an. »Ich tue seit 1996 nichts anderes, als die Menschen über FGM zu informieren und aufzuklären. Ich habe in New York vor der UN gesprochen, hier in Brüssel vor der Europäischen Union, außerdem vor der Afrikanischen Union in Addis Abeba und vor vielen Regierungen auf der ganzen Welt. Ich bin in Dutzenden Talkshows aufgetreten, habe unzählige Interviews gegeben und dabei mein Innerstes offenbart, sozusagen meine Intimität geopfert, um die Menschen wachzurütteln.« Meine Stimme wurde lauter und begann zu vibrieren. »Ich habe für die UNO und die Afrikanische Union sogar als Sonderbotschafterin gearbeitet und die Desert Flower Foundation gegründet. Jahrelang habe ich jeden Funken meiner Energie in den Kampf gegen Genitalverstümmelung in der ganzen Welt gesteckt. Und Sie wollen mit mir immer noch darüber reden, wie man die Öffentlichkeit am besten über das Thema informiert?«

Peinlich berührt blickte Viviane Reding zu Boden, während ich sie mit meinem Blick förmlich durchbohrte. Mit einer solchen Reaktion hatte die resolute Frau, der vermutlich nur selten jemand widersprach, bestimmt nicht gerechnet.

Als sie mir endlich wieder in die Augen sah, fuhr ich leise, aber umso bestimmter fort: »Mama, ich bin nicht hier, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich bin hier, um mit Ihrer Hilfe weibliche Genitalverstümmelung, dieses Verbrechen an kleinen Mädchen, endlich und für alle Zeit auszurotten. Geredet wurde schon mehr als genug. Ich will jetzt Taten sehen. Von der Europäischen Union, von allen europäischen Regierungen.«

Auch wenn sie mich verständnislos anschaute, Viviane Reding wusste ganz genau, warum ich derart in Rage geraten war.

Bereits 2006, kurz nach Erscheinen meines dritten Buches mit dem Titel Schmerzenskinder, war ich als Rednerin vor den EU-Ministerrat getreten, um die besorgniserregenden Rechercheergebnisse meiner Desert Flower Foundation über die nicht enden wollende Verbreitung von FGM in Europa zu präsentieren. Zusammen mit meinem Team hatte ich sogar einen Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, über den ich vor den wichtigsten Entscheidungsträgern referierte. Und welche unserer konkreten Ideen und Vorschläge waren seither auch nur im Ansatz umgesetzt worden?

Keine. Nicht eine einzige.

Indes ging das Martyrium von Millionen Mädchen und Frauen weiter. Mädchen und Frauen, die entweder aufgrund einer Infektion einen elendigen Tod sterben oder ein Dasein mit höllischen Schmerzen fristen mussten.

»Wie wollen Sie die jungen Mädchen davor bewahren, dass sie für immer zerstört werden? Und wie gedenken Sie den Opfern zu helfen?«, setzte ich noch einmal nach.

Stille.

Abermals betrachtete Viviane Reding peinlich berührt den Fußboden, als jemand die Tür zu ihrem Büro öffnete. Schnell fasste sie sich wieder, riss die Arme in die Höhe und umarmte die Frau, die soeben den Raum betreten hatte.

»Waris, meine Liebe, darf ich Ihnen die First Lady von Burkina Faso vorstellen? Chantal Compaoré. Keine afrikanische Regierung hat mehr Erfolg im Kampf gegen FGM als die ihre.«

Blitzlichtgewitter, überall Mikrofone. Drei Kamerateams und zwei Fotografen tänzelten wild um die recht beleibte, in bunte Gewänder gehüllte Präsidentengattin herum, als würden sie einen Fruchtbarkeitstanz für sie aufführen. Mein Gespräch mit der Vizepräsidentin war damit beendet, meine Kampfeslust jedoch war neu erwacht.

Genau dieselbe Kampfeslust, allerdings gepaart mit unbändiger Wut, verspürte ich auch nach der Präsentation meines Films, während ich hinter dem Rednerpult auf der Bühne des EU-Sitzungssaales stand und meine Tränen trocknete. Vor mir saßen nicht nur etliche Spitzenpolitiker aus Europa und Afrika, sondern auch hochrangige EU-Beamte und die Vertreter wichtiger Nichtregierungsorganisationen. Sie alle hatten es in der Hand, Hunderttausende Mädchen vor einer Genitalverstümmelung zu schützen. Sich um die Opfer zu kümmern. Ihr Leben wieder lebenswert zu machen.

Es war mir ein Rätsel, warum sie das nicht schafften. Wieso sie nicht einfach die Arbeit machten, für die sie bezahlt wurden. Waren es schlicht Faulheit und Ignoranz, die sie daran hinderten? Waren diese Menschen womöglich am falschen Arbeitsplatz gelandet und von ihren wahren gesellschaftlichen Aufgaben völlig überfordert? Nur, warum überraschte mich ihre Inkompetenz eigentlich noch?

Mir war seit vielen Jahren klar, dass mich die Politiker etlicher Länder als Feigenblatt benutzten, um die Öffentlichkeit zu besänftigen und ihren Wählern zu zeigen, dass sie ihren Job ernst nahmen. Dass sie ihr Geld wert waren. Ein einziges Foto mit Waris Dirie und eine emotional formulierte Bildunterschrift genügten, um den Menschen ihren vermeintlichen Einsatz gegen die Genitalverstümmelung glaubhaft zu machen. Als sogenannter »Stargast« war ich bei internationalen Konferenzen seit Jahren gerne gesehen. Jedes Mal durfte ich meine Forderungen präsentieren und hinterher brav lächelnd für Gruppenfotos mit Präsidenten und Ministern posieren. Nur eines durfte ich nicht: hinterher nachfragen, welche meiner Forderungen denn nun tatsächlich umgesetzt würden oder mit welchen konkreten Maßnahmen sie meinen Kampf gegen FGM zu unterstützen gedachten.

Kein Wunder, dass ich in letzter Zeit nur noch selten irgendwelche Einladungen von Politikern annahm und mich lieber auf die Arbeit der Desert Flower Foundation konzentrierte. Lange hatte ich hin und her überlegt, ob ich wirklich an der Tagung der Europäischen Kommission teilnehmen sollte. Die Hoffnung, diesmal endlich über durchschlagkräftige Sanktionen verhandeln zu können, hatte mich letztlich doch nach Brüssel geführt. Offenbar vergeblich.

Kurz legte ich die Hand auf die linke Brusttasche meiner Jacke, in die ich im Hotelzimmer Safas Brief gesteckt hatte. Wie lebensnah die damals gerade mal Dreijährige die kleine Waris im Film verkörpert hatte! Dabei war ihr der grausame Akt der Beschneidung bisher erspart geblieben. So stand es zumindest in ihrem rührenden Schreiben. War die Unversehrtheit meiner kleinen Wüstenblume etwa in Gefahr? Überlegten die Eltern tatsächlich, die Kleine beschneiden zu lassen? Trotz unserer Abmachung?

Ich versuchte meine Gedanken wieder zu ordnen und holte mehrmals tief Luft, ehe ich mit ruhiger Stimme in das Mikrofon sprach.

»Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kommissare und Abgeordnete«, begann ich meine Rede vor den gut hundert Experten und interessierten Zuhörern.

Alle Augen waren auf mich gerichtet. Die Anwesenden erwarteten von mir offenbar Worte des Lobes und der Dankbarkeit dafür, dass sie diese Konferenz einberufen hatten.

»Hier, in diesem Gebäude, habe ich im Januar des Jahres 2006 vor dem Ministerrat die Resultate einer zweijährigen Recherche präsentiert, die ich mit meiner Desert Flower Foundation ohne jegliche Unterstützung durch öffentliche Gelder selbst finanziert habe. Ich habe damals nicht nur mein Manifest, sondern auch einen umfassenden Maßnahmenkatalog für alle Regierungen vorgestellt. Darin ist detailliert aufgeschlüsselt, wie man weibliche Genitalverstümmelung effizient bekämpfen und den Opfern respektvoll helfen könnte. Alle Minister und EU-Kommissare haben damals beeindruckt applaudiert und mir versprochen, diese Forderungen in die Tat umzusetzen. Und was ist seither geschehen?« Meine Stimme wurde lauter und eindringlicher. »Nichts!«

Ich blickte mich um. Betretenes Schweigen im Saal.

»Nun haben Sie mich erneut hierher eingeladen, um zu erörtern, welche Maßnahmen die EU und die europäischen Regierungen gegen FGM ergreifen können. Als ob alles, worüber wir damals verhandelt haben, inzwischen in Vergessenheit geraten wäre. Besagtes Manifest sowie sämtliche Forderungen meinerseits, die Sie jederzeit auch auf der Website meiner Foundation nachlesen können, habe ich daher noch einmal für Sie zusammengestellt. Ich möchte Sie noch einmal eindringlich darum bitten, sich diese sorgfältig durchzulesen und die Maßnahmen endlich umzusetzen!«

Demonstrativ hielt ich meine Unterlagen über den Kopf, damit sie auch in den hinteren Reihen zu sehen waren.

»Meine Damen und Herren, Sie alle«, ich deutete mit dem Zeigefinger auf die Reihen im Saal, »jeder Einzelne von Ihnen hat es in der Hand! Kinderärzte, Gynäkologen, Hebammen, Lehrer, Asylbetreuer, Sozialarbeiter, Jugendämter, die Polizei, die Staatsanwälte und die Richter in ganz Europa müssen informiert und geschult werden. Nur so können wir alle gemeinsam diesem Verbrechen ein für alle Mal ein Ende setzen. Die von mir vorgeschlagenen Maßnahmen sind ebenso einfach wie wirkungsvoll. Dennoch haben Sie bisher nichts unternommen … Warum? Wollen Sie diese unschuldigen Mädchen denn nicht schützen? Wollen Sie den Opfern wirklich nicht helfen?«

Die Stille im Raum war beklemmend und befreiend zugleich. Endlich hatte ich all das ausgesprochen, was mir seit Jahren das Herz schwer machte. Endlich hörte man mir richtig zu. Ich nutzte die Gunst der Stunde und redete weiter.

»Warum halten Sie immer neue Konferenzen ab, wenn Sie am Ende doch nichts unternehmen? Sie tun das hier nicht nur für Ihre Wiederwahl, sondern für Mädchen wie jenes, das Sie soeben in dem gezeigten Film gesehen haben. Safas Familie stammt ursprünglich aus Somalia, genau wie ich. Ihr Schicksal schien ihr vorherbestimmt. Doch dann hat sie die Rolle in meinem Film bekommen, und ihr Leben hat sich verändert. Die Filmrolle hat Safa vor der von ihren Eltern längst geplanten Genitalverstümmelung bewahrt. Heute ist sie sieben Jahre alt, geht regelmäßig zur Schule und hat dadurch die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Doch eine Safa ist zu wenig, wir brauchen Millionen Safas – und diese werden wir nur mit Ihrer Hilfe retten können. Nur mit Ihrer Hilfe können wir diesen unschuldigen Mädchen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen. Ich bitte Sie daher inständig, endlich etwas zu unternehmen. Für Safa und Millionen andere kleine Mädchen in Afrika, Asien und Europa, denen bisher niemand hilft. Das ist Ihre Aufgabe als Politiker. Dafür haben die Menschen Sie gewählt. Bitte machen Sie endlich Ihren Job! Danke.«

Das saß.

Für ein paar Sekunden herrschte betretenes Schweigen, dann fingen einige wenige Abgeordnete gequält an zu applaudieren. Die für die Planung und Organisation der Konferenz verantwortlichen EU-Beamten hingegen starrten beharrlich auf ihre Präsentationsunterlagen, die vor ihnen auf dem Tisch lagen. Betulich eilte Viviane Reding auf die Bühne und drängte mich vom Rednerpult.

»Vielen Dank für die hilfreichen Ausführungen, liebe Waris«, sagte die Vizepräsidentin betont höflich. »Und nun dürfen auch die anderen Nichtregierungsorganisationen ihre Vorschläge unterbreiten …«

»Gut gemacht, Waris!«

Auf dem Gang vor dem Sitzungssaal umarmte mich Joanna innig. Ich schwieg. Immer noch war ich völlig aufgewühlt von meinem persönlichen Horrorfilm, der eben gezeigt worden war, und von dem Antlitz der Tatenlosigkeit, in das ich hier einmal mehr hatte blicken müssen.

Entkräftet und müde stiegen wir kurz darauf ins Taxi, das uns zu unserem Hotel brachte.

»Ich hätte diese Szene nicht zeigen sollen«, seufzte ich im Auto. »Sie wühlt mich jedes Mal aufs Neue viel zu sehr auf. Ich erkenne mich in der kleinen Safa wieder. Außerdem ist der Moment so glaubwürdig eingefangen, dass selbst ich die Bilder für einen kurzen Augenblick für echt halte.«

Joanna blickte mich verständnisvoll an. Schon oft hatten wir darüber gesprochen, dass mich der Film seelisch in meine Kindheit zurückversetzte. Zurück in die somalische Wüste, die für mich der schönste Ort auf Erden gewesen war. Oft hatten wir Hunger gelitten und kaum genug Wasser zu trinken gehabt. Trotzdem war ich glücklich gewesen unter dem schier endlosen Himmel. Ich kannte keine Angst, obwohl in der Wüste unzählige Gefahren lauerten. Denn meine Eltern hatten mich gelehrt, sie zu erkennen und mit ihnen umzugehen. In meiner Wüste kannte ich mich aus. Nie hätte ich sie sonst mit nur dreizehn Jahren allein durchqueren können, um der Heirat mit einem alten Mann und damit meinem Schicksal zu entfliehen.

Ja, ich war stets eins mit der Wüste gewesen. Hatte meine Heimat geliebt. Ebenso meine Eltern, denen ich blind vertraut hatte. Jedenfalls bis zu jenem Tag in meinem fünften Lebensjahr, der mein Dasein auf so grausame, blutige Art für immer veränderte. Jenen Tag, an den ich, wann immer ich mir den Film ansehe, zurückversetzt werde.

»Waris, es war richtig, diese Szene zu zeigen«, antwortete Joanna. »Erinnere dich, als du damals dein Einverständnis für die Verfilmung deines Buches gegeben hast, hast du darauf bestanden, dass die Beschneidungsszene nicht gestrichen wird. Sie sollte den Menschen die Augen öffnen. Darüber hinaus«, fuhr sie fort, »hast du ein kleines Mädchen, Safa, durch diesen Film vor der Genitalverstümmelung bewahrt.«

Instinktiv griff ich in meine Jackentasche, um sicherzugehen, dass sich Safas Brief immer noch darin befand.

»Ich weiß, du bist in der muslimischen Welt aufgewachsen«, sagte Joanna, »trotzdem will ich dir eine Weisheit aus dem jüdischen Talmud nahelegen.« Sie holte tief Luft und fuhr fort: »›Nur für diesen Zweck wurde der Mensch erschaffen: zu lehren, wer eine einzige Seele zerstört, zerstört die ganze Welt. Und wer eine einzige Seele rettet, rettet die ganze Welt.‹«

Meine Augen füllten sich mit Tränen. Bevor Joanna etwas davon mitbekommen konnte, schloss ich sie fest in die Arme und küsste sie auf die Wange. Seit vielen Jahren teilten wir Freude und Leid miteinander. Sie war immer für mich da.

Dann ließ ich sie laufen, meine Tränen. Tränen der Rührung, Tränen des Glücks.

Im Hotel angekommen, zog ich meine Jacke aus und holte das klein zusammengefaltete gelbliche Papier aus der Innentasche. Erschöpft ließ ich mich auf das riesige, weiche Bett fallen. Ich konnte es kaum erwarten, die Zeilen der kleinen Safa noch einmal zu überfliegen. Als könnte sie meine Gedanken lesen, klappte Joanna den Laptop auf, den sie schon am Vortag auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer aufgebaut hatte.

»Was machst du?«, fragte ich.

»Ich will für dich das neueste Fotomaterial aus Dschibuti heraussuchen, das unsere Mitarbeiterin uns geschickt hat. Es sind auch einige Videoaufnahmen dabei.«

Hastig setzte ich mich auf. »Bitte zeig mir alle Fotos. Ich möchte unbedingt auch die Videos von Safa sehen!«

Joanna stellte die Box mit dem Material auf meinen Nachttisch und legte eine DVD in den Laptop ein. »Waris, ich bin hundemüde und gehe rüber in mein Zimmer. Ich möchte noch meinen Sohn in Wien anrufen, ehe ich mich schlafen lege. Ich hoffe, du kommst auch ohne mich zurecht. Falls du noch etwas brauchen solltest, ruf mich bitte an.«

Nachdem sie die Tür hinter sich zugezogen hatte, glitt ein Lächeln über mein Gesicht. Joanna, meine Seelenverwandte, die mich seit elf Jahren als Managerin und Freundin unterstützte und beriet – ich war so unendlich dankbar, sie an meiner Seite zu haben. Jederzeit hatte sie ein offenes Ohr für meine Sorgen und zeigte stets Verständnis für meine oft recht unbequeme Impulsivität. Ob ich für sie je so eine Stütze sein konnte wie sie für mich? Ob sie wusste, wie sehr sie und ihre Stärke mich tatsächlich beeindruckten?

Joanna war in Danzig aufgewachsen, in der Zeit des Kommunismus. Da ihre Eltern sich gegen das damalige Regime aufgelehnt hatten, war ihre Familie arm und musste viele Nachteile in Kauf nehmen. Joanna hatte eine harte Kindheit voller Entbehrungen hinter sich. Als junge Frau verließ sie Polen und ging nach Österreich, um dort zu studieren, wo sie anschließend auch eine Stelle fand. Anfangs konnte sie kein Wort Deutsch und musste sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten, bis sie die Sprache erlernt hatte. Sie schloss ihr Studium ab und wurde bald eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Vielleicht war es genau das, was uns beide so verband. Joannas Geschichte erinnerte mich an meine Zeit in London, als mich meine Verwandten in der somalischen Botschaft wie eine Sklavin ausgebeutet hatten. An die schlimme Zeit, als ich auf der Straße gelebt hatte, ohne auch nur ein Wort Englisch zu können. An die Zeit, als ich lediglich einen Job als Putzfrau bei McDonald’s ergattert hatte. Joanna hatte ähnliche Erfahrungen gemacht.

Die Erfahrung, ausgebeutet zu werden, die Sprache in einem fremden Land nicht zu beherrschen, sich ohne Hilfe durchschlagen zu müssen, Hindernisse zu überwinden und nie aufzugeben. Nicht aufzugeben, sondern weiterzukämpfen, egal wie hoffnungslos die Situation auch scheint. Den steinigen Weg immer weiterzugehen, obwohl einem das Heimweh manchmal fast das Herz zerreißt. Zweifelsohne verbanden Joanna und mich diese Erfahrungen, die uns oft schwach, in vielen Situationen aber auch so stark machten.

Gedankenversunken schlüpfte ich unter die Bettdecke, stellte den Laptop auf meinen Schoß und begann, mich durch die Dateien zu klicken. »Safa und ihre Familie« war einer der vielen digitalen Ordner überschrieben. Unweigerlich begann mein Herz schneller zu schlagen. Ein Doppelklick – und da waren sie, die Bilder aus der Ferne, die einst auch meine Heimat gewesen war.

Auf dem ersten Bild war Safas Familie zu sehen. Den hageren, kleinen Mann mit den dürren Beinen und dem ernsten Blick erkannte ich sofort als Safas Vater. Er trug einen Schnurrbart und zeigte seine gelben Zähne. Eine dicke Ader zeichnete seine Stirn. Sein Unterhemd steckte nur halb in der verwaschenen Hose, an der der oberste Knopf fehlte. Neben ihm stand Safas Mutter, eine rundliche Frau in einem roten Hijab, bedruckt mit weißen Blumen, wie viele somalische Frauen ihn tragen. Ihre mandelförmigen Augen blickten unsicher in die Kamera, und sie lächelte leicht. In den Händen hielt sie ein Päckchen, das ich vor einigen Wochen nach Dschibuti geschickt hatte. Darin befanden sich kleine Schmuckstücke, die eine befreundete Designerin für mich angefertigt und die ich den Frauen der Familie geschenkt hatte.

Vor den beiden Eltern standen Safas Brüder Amir und Nour, die man auf den ersten Blick für Zwillinge halten musste. Nour, der kleinere der beiden, trug ein blau-weißes, viel zu großes T-Shirt mit der Aufschrift Clone Trooper aus dem Film Star Wars. Schüchtern, aber umso herzerwärmender blickte er direkt in die Kamera. Amir trug ein blaues, zerrissenes T-Shirt mit arabischer Aufschrift. Im Gegensatz zu seinem Bruder hatte er einen grimmigen Gesichtsausdruck. Mittendrin stand die kleine Safa, mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht – genau so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Mit beiden Händen hielt sie die kleine rosa Schminkschatulle fest, die ich ihr geschickt hatte. Ihren Hals säumte eine Kette, von der jener Glücksbringer baumelte, den ich Safa einst geschenkt hatte. Es war die Hand Fatimas, die das Mädchen vor allem Bösen beschützen sollte.

Wie gut, dass sie den Glücksbringer bei sich trägt, dachte ich spontan. Ich konnte es mir nicht erklären, aber beim Anblick dieses gestellten Fotos lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. War es die alte, mir unbekannte Frau am Bildrand, die mich derart irritierte? Waren es ihr grimmiger Blick und ihre großen, knochigen Hände, die sich in den kleinen Körper eines höchstens einjährigen Mädchens gruben, das sie an sich drückte? Je länger ich auf das Bild starrte, desto klarer wurde mir: Irgendetwas stimmte hier nicht. Nur was hatte diese Familie zu verbergen?

Neugierig durchforstete ich daraufhin alle Fotos von Safa. Das süße Mädchen mit den großen, runden Augen und dem zerzausten schwarzen Haar wirkte auf allen Aufnahmen fröhlich und unbeschwert. Ihren Familienmitgliedern hingegen standen Skepsis und Argwohn ins Gesicht geschrieben. Vielleicht irrte ich mich, vielleicht hatte sie ja nur das Blitzlicht der Kamera verschreckt. Das Video, das in meinem Laptop nur darauf wartete, abgespielt zu werden, würde sicher Aufschluss geben. Aufgeregt klickte ich mit der Maus auf den nach rechts zeigenden Pfeil, um es zu starten.

Langsam und etwas wackelig schwenkte die Kamera zunächst über die hellbraune Wüstenlandschaft. Das Licht gleißte über den mir so vertrauten afrikanischen Horizont. Da war er wieder, der dumpfe, aber beharrlich stechende Schmerz in meinem Herzen, der jedes Mal wiederkehrte, wenn ich derlei Bilder sah. So lange führte ich nun schon ein gutes, angenehmes Leben in Europa, das für mich zur zweiten Heimat geworden war. Mein richtiges Zuhause, die afrikanische Wüste, jedoch hatte mein Herz niemals freigegeben. Je älter ich wurde, desto größer wurde die Sehnsucht nach jenem Land, in dem ich – von meinen Eltern so treffend Waris (Wüstenblume) genannt – aufgewachsen war. Nach jenem Ort, an dem aus mir das starke Mädchen geworden war, das eines Tages wusste, dass nur die Flucht es vor dem sicheren Verwelken bewahren konnte.

Ein abrupter Schwenk unterbrach meine melancholischen Gedanken. Eine riesige Ansammlung buntbemalter Wellblechhütten füllte nun den Bildschirm aus. Pink, Türkis, Grün, in allen Farben erstrahlte die Festung der Armut, die mehreren tausend Menschen zumindest ein Dach über dem Kopf bot. Unbefestigte, von Schutt, Steinen, grauem Staub und Müllbergen gesäumte Wege führten durch das Dorf. Die Kamera zoomte auf einen verrosteten Blechzaun, der irgendwann einmal blau gestrichen worden war. Eine kleine, schäbige Holztür hing schief in notdürftigen Angeln. Auf einem Mauervorsprung beobachtete eine kleine schwarz-weiß gefleckte Ziege gelangweilt das laute Treiben der im Staub spielenden Kinder vor dem Zaun. Quietschend öffnete sich die Holztür, und ein kleines Mädchen winkte fröhlich lachend in die Kameralinse.

Es war Safa in einem gelb-rosa geblümten Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reichte. An ihren Rastazöpfen baumelten bunte Perlen. Gelb, rot, blau und grün leuchteten sie in der Sonne, wie Blumen auf einer Frühlingswiese. Sofort fiel mein Blick wieder auf die glänzende Kette an ihrem Hals, in dessen Grübchen die schützende Hand Fatimas lag. Ich musste schmunzeln, als ich die große Zahnlücke in ihrem sonst so strahlend weißen Gebiss entdeckte. Anscheinend verlor Safa gerade die ersten Milchzähne. Kichernd lief das Mädchen zu der Wellblechhütte, an deren Wand ein kleiner Besen lehnte.

»Ich mache immer alles sauber!«, rief sie stolz, schnappte sich den desolaten Strohbesen und fegte eifrig den sandigen Boden, bis sie in der grauen Staubwolke, die sie gerade aufwirbelte, kaum mehr zu sehen war.

»Safa, du wirst ja ganz schmutzig! Wir haben nicht so viel Wasser, dass ich dich dauernd waschen kann.« Hörbar genervt trat Safas Mutter ins Bild. Als sie die Kamera entdeckte, lachte sie verlegen.

Die nächste Einstellung zeigte die Hütte, in der Safa mit ihrer Familie hauste, von innen. In zwei winzigen Räumen lebten hier zwischen spröden Wellblechwänden und unter einem löchrigen Dach aus Pappe sieben Erwachsene und fünf Kinder. Safa und ihre Mutter nahmen auf einem der beiden notdürftig errichteten Betten im Haus Platz.

»Wie reagiert Ihr Umfeld darauf, dass Safa nicht beschnitten ist?«, hörte ich unsere Mitarbeiterin aus dem Off fragen.

»Hier sind alle Mädchen beschnitten«, antwortete Safas Mutter in ihrer und meiner Muttersprache Somali, während sie die Fliegen verjagte, die es sich zwischenzeitlich im Gesicht ihrer kleinen Tochter bequem gemacht hatten. »Alle sind beschnitten, außer Safa«, betonte sie noch einmal.

Ob sie denn nicht froh darüber sei, dass ihrer Tochter dieses Martyrium aufgrund ihrer Filmrolle und der daraus entstandenen Abmachung erspart geblieben ist, wollte die Interviewerin als Nächstes wissen.

»Ja, mein Mann und ich haben diesen Vertrag unterschrieben, in dem wir zugesichert haben, Safa nicht beschneiden zu lassen«, antwortete die Somalierin. »Aber ich bin ehrlich gesagt nicht überzeugt davon, dass es die richtige Entscheidung war. Das Beschneidungsritual gehört doch zu unserer Tradition. Niemals werden wir einen Ehemann für Safa finden, wenn sie nicht beschnitten ist. Niemals wird sie so zu unserer Gesellschaft gehören wie die anderen Mädchen. Daher bin ich sicher, dass wir unsere Tochter trotzdem eines Tages beschneiden lassen werden.«

Mir stockte der Atem. Was hatte die Frau da gerade gesagt? Hatte ich mich etwa verhört?

Hastig setzte ich mich auf und klickte mit der Maus auf das Stopp-Symbol, um sicherzugehen, dass ich Safas Mutter nicht falsch verstanden hatte. Konnte mein Somali über die Jahre in Europa so schlecht geworden sein?

»Daher bin ich sicher, dass wir unsere Tochter trotzdem eines Tages beschneiden lassen werden«, hörte ich die Afrikanerin noch einmal sagen.

Tatsächlich! Diese Frau war allen Ernstes dazu bereit, das Leben ihres kleinen Mädchens zerstören zu lassen. Ihrer Tochter Unbedarftheit, Glück und Gesundheit für immer zu rauben. Das durfte nicht wahr sein! Das durfte ich unter keinen Umständen zulassen!

Mit Tränen in den Augen sah ich zu, wie Safa ihren schmalen Kopf ängstlich an ihre Mutter schmiegte. An jene Frau, die nicht nur den Vertrag brechen wollte, den sie mit meiner Foundation geschlossen hatte, sondern die obendrein ihr Kind eiskalt für ihren guten Ruf und die Anerkennung ihrer Mitmenschen zu opfern bereit war. Und das vermutlich schon sehr bald.

Mein Herz raste. Ich war außer mir vor Enttäuschung und Zorn. Hatte diese Frau denn gar nichts gelernt? Wozu die vielen Gespräche, in denen meine Mitarbeiter und ich ihr im Detail erläutert hatten, welches unfassbare Verbrechen mit der Beschneidung an Frauen – an ihr, an mir, an uns allen – verübt wurde? Wozu der Vertrag, der Safas Familie ein finanziell abgesichertes Leben, der ihren Kindern eine gute Schulbildung und damit eine bessere Zukunft ermöglichte? Immerhin hatte sich die Desert Flower Foundation darin im Gegenzug verpflichtet, die nächsten Jahre für Wasser, Lebensmittel, Hausrat, medizinische Versorgung und sämtliche Ausbildungskosten aufzukommen. Freilich nur dann, wenn Safa nicht beschnitten werden würde.

Mit der eiskalten Ankündigung von Safas Mutter vor laufender Kamera war all das in Frage gestellt. War dieser jungen, aber durchaus erwachsenen Frau die Beschneidung ihrer Tochter tatsächlich wichtiger als das Überleben und die Zukunft ihrer gesamten Familie? Offenbar war die Tradition stärker als der gesunde Menschenverstand, war der Aberglaube wichtiger als jeder Vertrag.

Traurig blickte ich auf die kleine Standuhr auf dem Nachtkästchen. Es war schon spät. Dennoch könnte niemand meinen Anruf um diese Uhrzeit besser verstehen als Joanna. Ich nahm den Hörer des Zimmertelefons ab und wählte die Durchwahl meiner Wegbegleiterin, die ein verschlafenes »Hallo?« ins Telefon hauchte.

»Joanna«, sagte ich so laut, dass sie damit endgültig aus dem Schlaf gerissen war. »Ich habe mir eben das Video angesehen. Wir müssen sofort nach Dschibuti fliegen und mit Safas Eltern reden.«

»Wieso, was ist denn los?« Joanna verstand meine Aufregung zunächst nicht.

»Safas Mutter spricht in dem Interview darüber, dass sie ihre Tochter trotz unseres Vertrags beschneiden lassen will. Joanna, wir müssen dem Mädchen dringend helfen, bevor es zu spät ist!«

Nun war Joanna hellwach. »Das gibt es doch nicht!«, stieß sie schockiert hervor. »Waris, ich checke gleich die Flugpläne. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Versuche inzwischen wenigstens ein bisschen zu schlafen.« Bevor ich etwas darauf erwidern konnte, hatte sie schon aufgelegt.

»Tüt, tüt, tüt.« Der Ton im Telefonhörer dröhnte in meinem Ohr wie ein gellendes Alarmsignal.

»Hoffentlich kommen wir nicht zu spät«, sagte ich in die Leere des Raums laut zu mir selbst.

Für ein paar Minuten blieb ich reglos sitzen, dann sprang ich auf und bereitete mich in Windeseile auf die Abreise vor. Wie ich Joanna kannte, würde sie bestimmt die frühestmöglichen Flüge nach Dschibuti-Stadt organisieren, und ich wollte am nächsten Morgen keine Minute verlieren, um rechtzeitig am Flughafen zu sein.

Kurz darauf stand mein Trolley fertig gepackt vor dem Hotelschrank, der Laptop, auf dem ich vor weniger als einer halben Stunde die Hiobsbotschaft von Safas Mutter erhalten hatte, war in seiner Tasche verstaut, und ich lag im Bett.

Es war stockdunkel im Zimmer. Die dicken, eleganten Vorhänge hatte ich zugezogen, um die grellen Lichter der Brüsseler Straßen auszusperren. Ich musste versuchen, noch ein paar Stunden Schlaf zu finden, bevor wir unsere unverhoffte Reise nach Afrika antraten. Doch die Gedanken und Sorgen um Safa rotierten erneut in meinem Kopf. Wie stand es um das Mädchen? Ging es ihr gut? War es womöglich bereits zu spät? Hatten die Eltern sie bereits verstümmeln lassen? Ich wälzte mich in dem weichen Bett hin und her, bis ich endlich einschlief …

Ich spüre die Hitze der Sonne auf der Haut. Das Meer reflektiert die warmen Strahlen, die die Oberfläche des Ozeans in hellem Türkis funkeln lassen. Die unendliche Weite des Indischen Ozeans erstreckt sich vor uns, darüber der strahlend blaue Himmel. Hin und her schaukelt das Wasser das kleine, buntbemalte Fischerboot, um das sich immer wieder glitzernde Wellenkämme aufbauen, die sogleich brechen und in sich zusammenfallen. Die Gischt formt Bläschen, die ebenso kurz Bestand haben wie die Wellen selbst. Wie flüchtige Erinnerungen, die sich im Nu wieder auflösen.

»He, Waris!«, ruft uns der junge Bootsmann Ahmed zu. »Ich setze euch jetzt auf der kleinen Insel da vorne ab.«

Mit seinem knöchrigen Finger zeigt er auf die sich am Horizont abzeichnende Silhouette, über der eine Schar von Vögeln kreist. Ich nicke und atme die Meeresluft tief ein.

»Die Insel ist unbewohnt«, erklärt Ahmed. »Aber es gibt eine alte, verfallene Hütte, in der einmal ein Fischer gelebt hat. Er hat sich das Häuschen gebaut, um auf der Insel zu übernachten, wenn das Meer zu stürmisch war und er mit seinem Fang nicht mehr in den Heimathafen zurückkehren konnte. Dort bringe ich euch hin.«

Mein Patenkind Safa aus Dschibuti sitzt neben mir auf der grüngestrichenen Holzbank des Bootes. Der Wind spielt mit ihrem seidigen schwarzen Haar, das in der Sonne fast rötlich schimmert. Ihr weißes Kleid flattert in der kühlen Brise. Das Kind aus den Balbala-Slums ist ein wunderschönes Mädchen geworden. Ihre weißen, makellosen Zähne funkeln im gleißenden Sonnenlicht. Freudestrahlend hält sie sich an der Halterung des rostigen Bootsdaches fest, um nicht von einer der Wellen über Bord geworfen zu werden. Wir kneifen beide die Augen zusammen, um die einsame Insel in der Ferne besser sehen zu können. Das warme Salzwasser, das immer wieder ins Boot schwappt, umspielt unsere Knöchel.

»Waris, ich war noch nie auf einem Boot am Meer. Es ist so wunderschön und aufregend hier, am liebsten würde ich für immer dableiben … mit dir. Ich fühle mich so frei!«, ruft mir Safa aufgeregt zu.

Dann schließt sie die Augen, als wolle sie den Moment in sich aufsaugen. Leise beginnt sie ein Lied zu summen, dessen Melodie der Fahrtwind davonträgt.

Ahmed nimmt die Geschwindigkeit zurück und lässt das Boot langsam auf den weißen, endlos anmutenden Sandstrand zuschaukeln. Der Strand wird von einem Korallenriff gesäumt, das an eine eindrucksvolle, von einem Künstler erbaute Mauer erinnert. Begeistert blicke ich mich um. Tatsächlich, auf einem kleinen Hügel steht eine verfallene Hütte, genau wie Ahmed sie beschrieben hat.

»Ich kann nicht bis ans Ufer fahren, sonst bleibe ich mit dem Boot im Sand stecken«, erklärt uns Ahmed. »Ihr müsst die letzten Meter durchs Wasser waten.«

Ich steige auf die rostige Reling des wackeligen Fischerbootes und springe ins Meer. »Jetzt du. Keine Sorge, das Wasser ist angenehm warm«, rufe ich in Richtung Boot.

Ohne sich ihres weißen Kleides zu entledigen, springt Safa mit einem Satz ins türkisblaue Nass. Prustend und lachend taucht sie kurz darauf wieder auf.

Ich reiche ihr die Hand. »Los, Baby Girl, lass uns an den Strand gehen.«

Am Ufer angekommen, tapsen wir vorsichtig über den glühend heißen, von zerbrochenen Muscheln und getrocknetem Seetang übersäten Sand.

»Komm«, sage ich, »wir gehen zu der Hütte von dem alten Fischer. Dort können wir unsere Kleider lassen.«

Die zerfurchte Türe knarrt laut, als ich sie öffne. Neugierig treten wir ein. Der Geruch von Meersalz und verdorbenem Fisch weht uns entgegen. Neben einem alten, morschen Holztisch, der von der salzigen Seeluft und der Hitze fast völlig zerfressen ist, steht ein rostiges Bettgestell, auf dem die Reste einer vergilbten Zeitung liegen. Darüber hängt ein zerrissenes Fischernetz, das vermutlich schon vor längerer Zeit den Dienst versagt hat. Durch die Ritzen der Holzbretter, aus denen notdürftige Wände gezimmert sind, fällt Sonnenlicht herein. Eilig ziehen wir uns bis auf die Badeanzüge aus.

»Jetzt geht’s aber los. Runter zum Meer!«, rufe ich und stürme davon.

Mit ausgelassenen Sprüngen setzt mein Patenkind mir nach.

Die Wellen plätschern gemächlich vor sich hin. Möwen und Krähen suchen im seichten Wasser nach Essbarem.

»Komm, lass uns weiter reingehen«, fordere ich Safa auf. »Dort, wo es tiefer ist, können wir uns auf den Rücken legen und uns treiben lassen. Es ist gar nicht schwer, vor allem im Salzwasser. Das Meer wird uns beide tragen.«

Die warmen Wellen umspülen unsere Beine. Im tieferen Wasser angekommen, bleibe ich stehen.

»Leg dich einfach flach auf den Rücken«, erkläre ich Safa mit sanfter Stimme. »Meine Hand ist die ganze Zeit unter deinem Rücken. Hab keine Angst, dir kann nichts geschehen. Vertrau mir.«

Ohne zu zögern, tut Safa, was ich ihr gesagt habe. Vorsichtig schiebe ich die rechte Hand unter ihren leichten Körper. Wie eine kleine Seelöwin schwebt das hübsche Mädchen auf dem Wasser.

Zufrieden lächelnd schließt Safa die Augen. »Mein Schicksal liegt jetzt ganz in deiner Hand. Aber ich weiß, dass ich dir vertrauen kann, Waris.«

Ihre Worte jagen trotz der Hitze eine Gänsehaut über meinen Körper. Leise flüstere ich ihr ins Ohr: »Ich werde dich so lange halten, bis du sagst, dass du mich nicht mehr brauchst, meine Süße.«

Als Safa die Augen wieder öffnet, schwindet das Lächeln aus ihrem Gesicht. »Schau mal, Waris, was ist das da am Himmel hinter dir?«

Ich drehe mich um. Hinter mir hat sich eine riesige tiefschwarze Wolke zu einem Unwetter zusammengebraut, das sich uns zu nähern scheint.

»Jetzt gibt es wohl Regen«, versuche ich mein Patenkind zu beruhigen. »Davor brauchen wir aber keine Angst zu haben. Wasser unter uns, Wasser über uns, Wasser überall. Das ist ein großes Fest für uns Wüstenkinder.«

Ich habe kaum zu Ende gesprochen, als ein Blitz über den Himmel rast und kurz darauf bebender Donner über den Ozean hallt. Verängstigt reißt Safa, die inzwischen wieder Boden unter den Füßen hat, die Augen auf.

»Ich möchte in die Hütte zurück«, bittet sie. »Ich mag nicht hier im Meer bleiben. Du kannst gerne noch weiter schwimmen, aber ich gehe jetzt raus.«

Ich lasse sie ziehen. Während sich Safa durch den Sand einen Weg zur Hütte bahnt, schwimme ich zu dem Korallenriff hinüber, das mich schon vom Boot aus fasziniert hat. Mittlerweile ist stürmischer Wind aufgekommen, und die Wellen sind deutlich höher als vorher. Als gute Schwimmerin liebe ich solche Herausforderungen. Noch ist das Gewitter nicht über uns. Tief atmend setze ich mich auf einen Felsvorsprung und blicke in Richtung Hütte. Plötzlich beginnt mein Herz wie wild zu rasen. Safa ist nicht allein.