9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

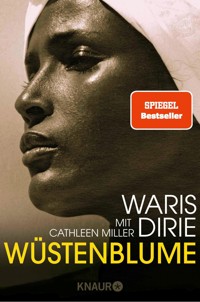

Vom Nomadenleben in der somalischen Wüste auf die teuersten Designer-Laufstege der Welt – ein Traum. Und ein Alptraum, denn Waris Dirie wurde im Alter von fünf Jahren Opfer eines grausamen Rituals: Sie wurde beschnitten. In »Wüstenblume« bricht sie ihr jahrelanges Schweigen und erzählt ihre Geschichte. Ihr Schicksal bewegte die Leser weltweit und wurde ein internationaler Bestseller – die Kino-Verfilmung begeisterte ein Millionenpublikum. Heute kämpft Waris Dirie als UNO-Sonderbotschafterin gegen die Genitalverstümmelung, die täglich 6000 Mädchen weltweit erleiden müssen. »Ich weiß, dass ›Wüstenblume‹ eine wichtige Botschaft hat, die von allen Menschen geteilt wird: die Achtung vor der menschlichen Würde.« Waris Dirie

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 440

Veröffentlichungsjahr: 2012

Sammlungen

Ähnliche

Waris Dirie

Wüstenblume

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Vom Nomadenleben in der somalischen Wüste auf die teuersten Designer-Laufstege der Welt – ein Traum. Und ein Alptraum, denn Waris Dirie wurde im Alter von fünf Jahren Opfer eines grausamen Rituals: Sie wurde beschnitten. In »Wüstenblume« bricht sie ihr jahrelanges Schweigen und erzählt ihre Geschichte. Heute kämpft sie als UNO-Sonderbotschafterin gegen die Genitalverstümmelung, die täglich 6000 Mädchen weltweit erleiden müssen.

»Ich weiß, dass ›Wüstenblume‹ eine wichtige Botschaft hat, die von allen Menschen geteilt wird: die Achtung vor der menschlichen Würde.«

Waris Dirie

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Die Ausreißerin

2. Vom Aufwachsen mit Tieren

3. Ein Nomadenleben

4. Eine Frau werden

5. Der Ehevertrag

6. Unterwegs

7. Mogadischu

8. Unterwegs nach London

9. Das Dienstmädchen

10. Endlich frei

11. Das Model

12. Die Ärzte

13. Paßprobleme

14. Der Durchbruch

15. Wieder in Somalia

16. New York, New York

17. Die Botschafterin

18. Gedanken an Zuhause

Nachwort

Bildteil

Für Mama

Auf dem Weg des Lebens – sei es in tobenden Stürmen, im wärmenden Sonnenschein oder mitten im Auge eines Zyklons – hängt es allein vom Willen ab, ob man überlebt oder nicht. Deshalb widme ich dieses Buch der Frau, auf deren Schultern ich mich stütze und deren Kraft nie versagt: meiner Mutter Fattuma Ahmed Aden.

Sie zeigte vor ihren Kindern selbst angesichts größter Not noch unerschütterliche Zuversicht. Gerecht teilte sie ihre Liebe zwischen uns zwölf Geschwistern auf (allein das schon eine erstaunliche Leistung) und legte eine Weisheit an den Tag, die den klügsten Gelehrten beschämen würde.

Wenngleich sie viele Opfer bringen mußte, beklagte sie sich fast nie. Und wir, ihre Kinder, wußten stets, daß sie vorbehaltlos gab, was sie hatte, wie wenig es auch sein mochte. Mehr als einmal mußte sie den Verlust eines Kindes beklagen, dennoch bewahrte sie sich die Kraft, für das Überleben der anderen weiterzukämpfen. Ihre Großzügigkeit und ihre innere wie äußere Schönheit sind einzigartig.

Mama, ich liebe, schätze und achte dich. Und ich danke Allah, dem Allmächtigen, daß er mir dich zur Mutter gab. Möge es mir vergönnt sein, deinem Vorbild zu folgen und meinen Sohn mit der gleichen unerschöpflichen Liebe aufzuziehen wie du deine Kinder, darum bete ich.

Oh, du bist das feine Tuch, in das der junge Herr sich hüllt,

Der kostbare Teppich, für den man Tausende zahlt.

Werde ich je eine finden, die so einzigartig ist wie du?

Ein Schirm kann zerbrechen, du jedoch bist stark wie geschmiedetes Eisen.

Oh, du bist wie Gold aus Nairobi, aufs feinste verziert,

Du bist die aufgehende Sonne, das erste Licht des Morgens,

Werde ich je eine finden, die so einzigartig ist wie du?

Altes somalisches Gedicht

1.Die Ausreißerin

Ein leises Geräusch weckte mich. Ich öffnete die Augen und starrte direkt in das Gesicht eines Löwen. Sofort war ich hellwach. Ich riß meine Augen so weit auf, als ob das Tier vor mir darin Platz finden müßte. Da ich seit Tagen nichts gegessen hatte, war ich viel zu schwach, um aufzustehen, und meine Beine gaben schon bei dem Versuch zitternd unter mir nach. Matt ließ ich mich an den Baum zurücksinken, in dessen Schatten ich, geschützt vor der gnadenlosen Sonne der afrikanischen Wüste, Rast gemacht hatte. Ich legte ruhig den Kopf an den Stamm, schloß die Augen und spürte die rauhe Baumrinde an meinem Schädel. Der Löwe war so nahe, daß ich in der sengenden Hitze seinen fauligen Atem roch. Und so sprach ich zu Allah: »Nun ist es vorbei, Herr. Nimm mich zu dir.«

Meine lange Reise durch die Wüste war zu Ende. Ich hatte weder einen Schutz noch eine Waffe und erst recht nicht die Kraft, fortzulaufen. Doch selbst im günstigsten Fall hätte ich gegen den Löwen nicht ankommen können, auch nicht durch die Flucht auf den Baum. Denn wie alle Katzen sind Löwen ausgezeichnete Kletterer und mit ihren langen Krallen weit schneller als ein Mensch. Bevor ich den Baum auch nur zur Hälfte hinaufgestiegen wäre, hätte er mich schon mit einem Prankenhieb erledigt. Tapfer schlug ich die Augen auf. »Komm und hol mich«, sagte ich zu dem Löwen. »Ich bin bereit.«

Es war ein prächtiges Männchen mit einer goldenen Mähne und einem langen Schwanz, mit dem er hin und her schlug, um die Fliegen zu verscheuchen. Er war etwa fünf oder sechs Jahre alt, jung und gesund. Und ich wußte, er konnte mich mit einem Schlag töten; nicht umsonst hieß er der König der Wüste. Im Laufe meines Lebens hatte ich oft genug beobachtet, wie er Weißschwanzgnus und Zebras schlug, die Hunderte von Pfund schwerer waren als ich.

Der Löwe starrte mich an. Langsam blinzelten seine honiggelben Augen. Ich starrte regungslos zurück. Der Löwe wandte den Blick wieder ab. »Mach schon. Komm und hol mich.« Er blickte mich erneut an und sah wieder fort. Schließlich leckte er sich das Maul und setzte sich auf seine Hinterbacken, stand aber gleich wieder auf und stolzierte mit aufreizend geschmeidigen Schritten vor mir auf und ab. Völlig überraschend drehte er sich plötzlich um und trabte davon. Wahrscheinlich war er zu dem Ergebnis gekommen, daß ich zu wenig Fleisch auf den Rippen hatte und es sich nicht lohnte, mich zu verspeisen. Ich sah ihm nach, bis sein gelbbraunes Fell mit dem Wüstensand eins geworden war.

Als mir klarwurde, daß der Löwe mich nicht reißen würde, atmete ich keineswegs erleichtert auf. Ich hatte mich nicht gefürchtet, ich war zum Sterben bereit gewesen. Doch offensichtlich hatte Allah, der immer mein bester Freund gewesen war, für mich etwas anderes im Sinn, hatte er einen Grund, mich am Leben zu lassen. »Was wird das sein?« fragte ich mich. Und ich bat: »Nimm mich, und führe mich.« Dann rappelte ich mich hoch.

Auf dieser alptraumhaften Reise befand ich mich deshalb, weil ich vor meinem Vater davongelaufen war. Ich war etwa dreizehn und hatte mit meiner Familie, einem Nomadenstamm, in der Wüste Somalias gelebt, als mein Vater eines Tages verkündete, meine Heirat mit einem alten Mann sei beschlossene Sache. Mir war klar, daß ich rasch handeln mußte, denn sonst würde plötzlich mein künftiger Mann vor mir stehen, um mich abzuholen. Also erklärte ich Mama, daß ich fortlaufen würde; ich wollte zu meiner Tante, der Schwester meiner Mutter, die in Mogadischu, der Hauptstadt Somalias, wohnte. Natürlich war ich nie zuvor in Mogadischu gewesen – und auch sonst in keiner Stadt. Ich hatte auch meine Tante noch nie gesehen. Doch mit der Zuversicht eines Kindes ging ich davon aus, daß sich wie durch ein Wunder alles zum Besten wenden würde.

Mein Vater und der Rest der Familie schliefen, als meine Mutter mich weckte. »Geh jetzt«, sagte sie. Ich sah mich um, ob es irgend etwas gab, was ich mitnehmen konnte, doch da war nichts – keine Wasserflasche, kein Krug Milch, kein Korb mit Essen. Barfuß und nur in einen Schal gehüllt rannte ich in die schwarze Wüstennacht.

Ich hatte keine Ahnung, wo Mogadischu lag, und so lief ich einfach drauflos. Zunächst kam ich wegen der Dunkelheit nur langsam voran; immer wieder stolperte ich über Wurzeln und Steine. Schließlich beschloß ich, mich einfach erst einmal hinzusetzen. Denn überall in Afrika gibt es Schlangen, und vor Schlangen hatte ich schreckliche Angst. Bei jeder Wurzel, an die ich stieß, bildete ich mir ein, es sei eine Gift verspritzende Kobra. Ich setzte mich hin und sah zu, wie der Himmel allmählich heller wurde. Aber noch ehe die Sonne aufging, huschte ich davon wie eine Gazelle. Ich rannte und rannte und rannte, Stunde um Stunde.

Gegen Mittag war ich weit in die rote Wüste vorgedrungen und mit meinen Gedanken noch viel weiter geeilt. Wohin lief ich verdammt noch mal überhaupt? Ich hatte keine Ahnung, an welchen Ort mich die eingeschlagene Richtung bringen würde. Unermeßlich weit erstreckte sich das Land vor mir, nur hin und wieder unterbrachen eine Akazie oder ein Dornbusch die Leere. Meilen über Meilen nichts als Sand. Meine Schritte wurden allmählich langsamer, bis ich hungrig, durstig und müde nur mehr dahintrottete. Dumpf und ratlos fragte ich mich, was mich in meinem neuen Leben erwartete. Wie würde es weitergehen?

Während ich noch über diese Frage nachsann, glaubte ich plötzlich, die Stimme meines Vaters zu hören. »Waris! Waris!« rief er. Ich wirbelte herum, blickte suchend umher, konnte jedoch niemanden entdecken. »Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet«, dachte ich. »Waris! Waris!« tönte es von überallher. Die Stimme klang flehend, ich hatte aber trotzdem Angst. Wenn er mich fand, würde er mich zurückbringen und zwingen, diesen Mann zu heiraten, mich außerdem vielleicht noch schlagen. Nein, es war keine Einbildung, da war mein Vater, und er kam immer näher. Jetzt lief ich wirklich, so schnell ich konnte. Trotz meines Vorsprungs von mehreren Stunden hatte Papa mich eingeholt. Wie mir später klarwurde, war er einfach meinen Fußspuren im Sand gefolgt.

Dabei hatte ich gemeint, mein Vater sei zu alt, um mich einzuholen, denn ich war jung und schnell und er in meiner kindlichen Vorstellung fast schon ein Greis. Heute muß ich lachen, wenn ich daran denke, denn zu dieser Zeit kann er nicht älter als Mitte dreißig gewesen sein. Wir waren alle ausgesprochen gut trainiert: Da wir weder über Autos noch über öffentliche Verkehrsmittel verfügten, legten wir alle Strecken zu Fuß zurück. Und ich war schnell, ob ich nun entlaufene Tiere einfing, eine Wasserstelle suchte oder mich bei Einbruch der Dämmerung beeilte, um noch bei Tageslicht zum Lagerplatz zurückzukehren.

Nach einer Weile war von meinem Vater nichts mehr zu hören, und so verfiel ich in einen normalen Laufschritt. Wenn ich immer weiterrenne, wird Papa irgendwann müde und kehrt zu den anderen zurück, überlegte ich. Doch als ich mich umdrehte, sah ich ihn hinter mir einen Hügel hinunterkommen. Er hatte mich gleichfalls entdeckt. Voller Angst rannte ich schneller. Und noch schneller. Ich stürmte die Sanddünen hoch und glitt an ihnen herunter. So ging es stundenlang, bis mir irgendwann klarwurde, daß ich ihn seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hatte. Und ich hörte ihn auch nicht mehr rufen.

Mit klopfendem Herzen kauerte ich mich schließlich hinter einen Busch und sah mich um. Nichts. Ich lauschte aufmerksam. Niemand zu hören. Als ich an eine Felsplatte kam, hielt ich an, um mich auszuruhen. Doch ich hatte aus meinem Fehler der letzten Nacht gelernt, und als ich meinen Weg fortsetzte, blieb ich auf dem harten Boden am Rand der Felsen, bevor ich eine neue Richtung einschlug, damit mein Vater keine Fußspuren mehr entdeckte, denen er folgen konnte.

Papa, so überlegte ich, befand sich jetzt wohl auf dem Rückweg zu den anderen, denn mittlerweile ging die Sonne unter. Allerdings würde er sie bei Tageslicht nicht mehr erreichen. Er mußte durch die Dunkelheit laufen, sich seinen Weg anhand der abendlichen Geräusche unserer Familie suchen, sich nach den Stimmen lachender, schreiender Kinder und dem Muhen und Mähen der Tiere richten. In der Wüste wird der Klang vom Wind weit getragen, und wenn wir uns nachts verlaufen hatten, dienten uns die Geräusche als Wegweiser.

Nachdem ich eine Weile an den Felsen entlanggelaufen war, schlug ich eine neue Richtung ein. Welche, spielte keine Rolle, denn ich wußte ja ohnehin nicht, wo Mogadischu lag. Ich rannte weiter bis Sonnenuntergang, bis die Dunkelheit anbrach und die Nacht so schwarz war, daß ich nichts mehr sehen konnte. Ich hatte mittlerweile so großen Hunger, daß ich an nichts anderes mehr denken konnte als an Essen. Meine Füße bluteten. Ich setzte mich unter einen Baum und schlief ein.

Am Morgen weckte mich die brennende Sonne.

Als ich die Augen öffnete, sah ich über mir die Blätter eines prächtigen Eukalyptusbaums, der in den Himmel ragte. Nach und nach wurde mir klar, was geschehen war. O Allah, ich bin ganz allein. Was soll ich nur tun?

Ich stand auf und lief weiter. Dies hielt ich über Tage hinweg durch; wie viele es waren, weiß ich nicht. Ich weiß lediglich, daß es Zeit für mich nicht mehr gab, es gab nur noch Hunger, Durst, Angst und Schmerzen. Wenn ich abends in der Dunkelheit nichts mehr sehen konnte, setzte ich mich hin und ruhte mich aus. Und mittags, wenn die Sonne am höchsten stand, hockte ich mich unter einen Baum und machte Rast.

In einer dieser Mittagspausen weckte mich der Löwe aus meinem Schlummer. Mittlerweile war mir meine Freiheit egal; ich wollte nur noch zurück zu Mama. Nach meiner Mutter sehnte ich mich mehr als nach Essen und Trinken. Und obwohl wir es gewohnt waren, einen oder zwei Tage ohne Nahrung und Flüssigkeit auszukommen, wußte ich, daß ich auf diese Weise kaum noch länger überleben konnte. Ich fühlte mich so matt, daß mir jede Bewegung schwerfiel, und meine Füße waren so aufgeschürft und entzündet, daß mich jeder Schritt schmerzte. Als der Löwe vor mir saß und sich hungrig das Maul leckte, hatte ich bereits aufgegeben. Ein schneller Tod durch das Raubtier erschien mir als willkommener Ausweg aus meinem Elend.

Doch der Löwe sah die Knochen, die sich unter meiner Haut abzeichneten, sah meine eingefallenen Wangen, meine hervortretenden Augen, und wandte sich ab. Ich weiß nicht, ob er Mitleid mit mir hatte oder zu der vernünftigen Einschätzung kam, daß ich keine lohnende Mahlzeit abgeben würde. Aber vielleicht hatte in diesem Augenblick auch Allah seine Hand im Spiel. Er würde nicht so unbarmherzig sein, überlegte ich, und mich verschonen, nur um mich des viel grausameren Hungertodes sterben zu lassen. Er hatte mich für etwas anderes vorgesehen, und so flehte ich ihn an, mir beizustehen. »Hier bin ich, leite mich.« An den Baumstamm gestützt, richtete ich mich auf und bat um seine Hilfe.

Dann marschierte ich wieder los. Nach wenigen Minuten kam ich an einen Flecken, auf dem Kamele grasten. Ich suchte mir das Tier aus, das die meiste Milch hatte, lief zu ihm hin und saugte an seinem Euter wie ein Baby. Der Hirte sah, was ich tat. »Verschwinde, du kleines Miststück!« brüllte er und ließ seine Peitsche knallen. Doch verzweifelt, wie ich war, saugte ich weiter und schluckte soviel Milch, wie ich konnte.

Mittlerweile lief der Hirte brüllend und schimpfend auf mich zu, denn er wußte, wenn er mich nicht rasch verjagte, wäre das Euter leer. Ich aber hatte mich schon sattgetrunken und rannte wieder los. Der Mann jagte mir nach, und seine Peitsche traf mich ein paarmal, ehe ich ihm entkam. Doch ich war schneller als er, und fluchend blieb er in der Nachmittagssonne stehen.

Nun, da ich getrunken hatte, kehrte meine Kraft zurück. Ich lief und lief, bis ich auf ein Dorf stieß. Eine derartige Ansiedlung mit Gebäuden und Straßen aus festgestampfter Erde hatte ich noch nie zuvor gesehen. Ich marschierte mitten auf der Straße, weil ich davon ausging, daß man das so tat. Staunend verrenkte ich den Hals, weil ich soviel wie möglich von der seltsamen Umgebung in mich aufnehmen wollte. Eine Frau, die vorbeikam, musterte mich von oben bis unten. »Was bist du dumm!« rief sie. »Für wen hältst du dich?« Dann wandte sie sich an die anderen Passanten. »Du meine Güte! Seht euch ihre Beine an!« Sie zeigte auf meine blutigen, verschorften Füße. »Herr im Himmel! Sie muß eines von diesen dummen Mädchen vom Lande sein.« Die Frau kannte sich aus. »Wenn dir dein Leben lieb ist, Kleine, geh von der Straße! Geh von der Straße!« Sie zeigte auf den Straßenrand, dann lachte sie.

Ich schämte mich furchtbar. Mit hängendem Kopf trottete ich weiter mitten auf der Straße, denn mir war nicht klar, was die Frau gemeint hatte. Kurz darauf kam ein Lastwagen. Rasch sprang ich zur Seite. Dann stellte ich mich dem Verkehr entgegen, und während die Autos auf mich zurasten, streckte ich die Hand aus. Ich hoffte auf jemanden, der anhielt und mir half. Das kann man nicht unbedingt trampen nennen, denn damals wußte ich noch nicht, was trampen war. Ich stand einfach auf der Straße und streckte die Hand aus, um jemanden anzuhalten. Ein Wagen schoß an mir vorbei und riß mir beinahe den Arm ab, und so zog ich ihn blitzschnell an den Körper. Beim nächsten Mal streckte ich die Hand nicht ganz so weit heraus wie zuvor und trat ein wenig zur Seite, ging jedoch weiter die Straße entlang. Während ich den Leuten, die in ihren Autos an mir vorbeifuhren, ins Gesicht sah, betete ich stumm, daß einer anhielt und mich mitnahm.

Schließlich stoppte ein Lastwagen neben mir. Auf das, was dann geschah, bin ich nicht gerade stolz, doch es ist nun einmal passiert, und so muß ich auch die Wahrheit sagen. Wenn ich daran denke, wie der Wagen vor mir stehenblieb, wünsche ich selbst heute noch, ich hätte meinem Gefühl getraut und ihn weiterfahren lassen.

Auf der Ladefläche lag ein Haufen spitzer, etwa faustgroßer Steine für eine Baustelle. Zwei Männer saßen in der Kabine; der Fahrer öffnete die Tür. »Hüpf rein, Süße«, sagte er in Somali. Ich fühlte mich wehrlos, mir war übel vor Angst.

»Ich will nach Mogadischu«, erklärte ich.

»Wir bringen dich, wohin du willst«, antwortete er grinsend. Beim Lächeln zeigte er rötlich verfärbte Zähne. Ich wußte, daß diese Farbe nicht von Tabak stammte, sondern von einer Pflanze, die ich meinen Vater einmal hatte kauen sehen – Khat, ein Rauschmittel vergleichbar mit Kokain, das die Männer in Afrika nehmen. Frauen dürfen es nicht anrühren, und das ist auch gut so, denn die Männer, die es kauen, werden davon zügellos, reizbar und aggressiv. Khat hat schon manch ein Leben zerstört.

Mir war klar, daß ich in der Patsche saß, doch weil ich mir nicht zu helfen wußte, nickte ich nur. Der Fahrer bedeutete mir, auf die Ladefläche zu klettern. Froh, nicht direkt neben den beiden sitzen zu müssen, stieg ich hinten auf. Ich hockte mich in eine Ecke und machte es mir auf den Steinen so bequem, wie es ging. Mittlerweile war es dunkel und kalt geworden, und als der Laster losfuhr, kauerte ich mich hin, um im Fahrtwind nicht allzusehr zu frieren.

Als nächstes erinnere ich mich, daß der Beifahrer auf den Steinen neben mir kniete. Er war Mitte vierzig und häßlich, unglaublich häßlich! Er hatte kaum noch Haare, war fast schon kahl. Wohl zum Ausgleich hatte er sich einen kleinen Schnauzbart wachsen lassen. Seine wenigen noch übriggebliebenen Zähne waren Stummel und vom Khat schmutzigrot. Trotzdem stellte er sie stolz zur Schau, als er mich angrinste. Solange ich lebe, nie werde ich dieses Gesicht vergessen, das lüstern auf mich herabstarrte.

Außerdem war er fett, wie ich feststellte, nachdem er sich die Hose heruntergezogen hatte. Sein erigierter Penis schwankte. Er griff nach meinen Beinen und versuchte, sie auseinanderzudrücken.

»O bitte nicht! Bitte nicht!« jammerte ich. Ich schlang meine mageren Schenkel übereinander und schloß sie fest zusammen. Er rang mit mir, zerrte an meinen Beinen. Als er merkte, daß er damit keinen Erfolg hatte, hob er die Hand und schlug mir mit aller Kraft ins Gesicht. Ich stieß einen schrillen Schrei aus, der hinter mir in der Nacht verhallte.

»Verdammt! Mach die Beine breit!« Mittlerweile hockte er mit seinem ganzen Gewicht auf mir. Die rauhen Kanten der Steine schnitten mir in den Rücken. Er riß die Hand hoch und schlug mich erneut, diesmal noch härter. Bei seinem zweiten Schlag wurde mir klar, daß ich mir etwas einfallen lassen mußte, denn ich besaß zu wenig Kraft, um gegen ihn anzukommen. Außerdem wußte dieser Mann offensichtlich ganz genau, was er tat. Im Gegensatz zu mir hatte er Erfahrung und zweifellos schon viele Frauen vergewaltigt – ich war einfach nur die nächste. Ich wünschte ihm aus tiefstem Herzen den Tod, aber ich hatte keine Waffe zur Hand.

Deshalb spielte ich ihm vor, daß ich ihn wollte. »Na gut. Na gut«, säuselte ich. »Aber erst muß ich noch pinkeln.« Ich sah, daß er immer erregter wurde – he, diese Kleine wollte ihn haben –, und er ließ mich los. Ich ging in die entgegengesetzte Ecke der Ladefläche, hockte mich hin und tat, als würde ich urinieren. So gewann ich ein paar Minuten, in denen ich mir meine nächsten Schritte überlegen konnte. Als ich meine kleine Vorstellung beendet hatte, stand mein Plan fest. Ich nahm den größten Stein, den ich finden konnte, verbarg ihn in der Hand, kehrte zurück und legte mich neben den Mann.

Als er auf mich kletterte, schlossen sich meine Finger fester um den Stein. Dann donnerte ich ihm meine Waffe mit aller Kraft seitlich an den Kopf, mitten auf die Schläfe. Bei meinem ersten Schlag wurde er benommen. Ich schlug ein zweites Mal zu, und er sank in sich zusammen. Wie ein Krieger verfügte ich plötzlich über gewaltige Kräfte, von denen ich nie gedacht hätte, daß ich sie besaß. Aber wenn dich jemand angreift und dich töten will, wirst du stark und merkst erst dann, was alles in dir steckt. Obwohl der Mann reglos dalag, schlug ich noch einmal zu. Blut trat aus seinem Ohr.

Sein Freund, der Fahrer, beobachtete das Geschehen von der Kabine aus. »Was zum Teufel ist da hinten los?« brüllte er. Gleichzeitig suchte er nach einer Stelle im Busch, wo er anhalten konnte. Ich wußte, wenn er mich in die Finger bekam, war es aus mit mir. Als der Laster langsamer wurde, krabbelte ich zum hinteren Ende der Ladefläche und ließ mich wie eine Katze auf den Boden fallen. Dann rannte ich um mein Leben.

Der Fahrer, ein alter Mann, sprang aus dem Wagen. »Du hast meinen Freund umgebracht!« schrie er heiser. »Komm zurück! Du hast ihn umgebracht!« Ein kurzes Stück verfolgte er mich durch das trockene Gestrüpp, dann gab er auf. Das dachte ich zumindest.

Doch er kletterte wieder ins Fahrerhaus, startete den Motor und folgte mir mit dem Lastwagen in die Wüste. Das Scheinwerferlicht strich neben mir über den Boden, laut dröhnte der Motor in meinen Ohren. Obwohl ich so schnell rannte, wie ich konnte, holte der Wagen auf. Verzweifelt schlug ich Haken, rannte im Kreis. Irgendwann hatte er mich endlich aus den Augen verloren; er gab auf und fuhr wieder zurück auf die Straße.

Gleich einem Tier auf der Flucht vor seinem Jäger hastete ich über die Ebene. Ich ließ die Sandsteppe hinter mir, durchquerte ein Stück Dschungel, kam wieder in die Wüste, ohne zu wissen, wo ich war. Die Sonne ging auf, aber ich lief weiter. Schließlich stieß ich auf eine andere Straße. Obwohl mir übel vor Angst war, wenn ich daran dachte, was alles geschehen konnte, beschloß ich, wieder zu trampen. Ich wollte den Lastwagenfahrer und seinen Freund so weit wie möglich hinter mir lassen. Was mit meinem Angreifer geschehen ist, nachdem ich ihn mit dem Stein niedergeschlagen hatte, habe ich nie erfahren. Doch einen der beiden wiederzusehen, war so ungefähr das letzte, was ich wollte.

Als ich an diesem Morgen im Sonnenschein an der Straße stand, muß ich einen reizenden Anblick geboten haben. Mein Schal war nur noch ein schmutziger Fetzen. Seit Tagen war ich durch die Wüste gelaufen, meine Haut und meine Haare waren staubverkrustet, meine Arme und Beine mager wie vom Wind gepeitschte Zweige und meine Füße wie bei einem Leprakranken mit Wunden überzogen. Als ein Mercedes vorbeikam, streckte ich die Hand aus und winkte. Ein elegant gekleideter Mann lenkte den Wagen an die Seite, und ich kletterte auf den Ledersitz. Bei all der Pracht verschlug es mir den Atem. »Wohin willst du?« fragte der Mann.

»Dahin.« Ich wies in die Richtung, in die der Mercedes bereits fuhr. Der Mann öffnete den Mund, zeigte blitzend weiße Zähne und begann zu lachen.

2.Vom Aufwachsen mit Tieren

Ehe ich von zu Hause fortlief, hatte es für mich nichts Wichtigeres gegeben als die Natur, die Familie und die enge Beziehung zu den Tieren, die unser Überleben sicherten. In meinen ersten Lebensjahren war ich, wie alle anderen Kinder auf der Welt, vernarrt in Tiere. Eine meine frühesten Erinnerungen ist die an meinen Lieblingsziegenbock Billy. Billy war mein Schatz, mein ein und alles, und vielleicht liebte ich ihn deshalb so sehr, weil er noch klein war, so wie ich. Ich steckte ihm jeden Leckerbissen zu, den ich auftreiben konnte, bis er der pummeligste und glücklichste Ziegenbock der ganzen Herde war. »Warum ist dieses eine Tier so fett und die anderen so mager?« fragte meine Mutter immer wieder. Billy bekam bei mir alles, was er brauchte, ich striegelte und streichelte ihn und sprach stundenlang mit ihm.

Mein Verhältnis zu Billy war typisch für unser Leben in Somalia, denn das Schicksal unserer Familie war mit dem unserer Herden aufs engste verknüpft. Da wir von den Tieren abhängig waren, empfanden wir große Achtung vor ihnen, die sich auf all unser Handeln auswirkte. Wir Kinder mußten die Herden hüten, eine Aufgabe, bei der wir mithalfen, kaum daß wir laufen konnten. Wir wuchsen mit den Tieren auf, uns ging es gut, wenn es ihnen gutging, wir litten, wenn sie litten, und wir siechten dahin, wenn sie starben. Obwohl wir Rinder, Schafe und Ziegen hielten und ich meinen kleinen Billy sehr liebte, stand doch außer Frage, daß unser wichtigster Besitz die Kamele waren.

Ein Kamel ist in Somalia etwas ganz Besonderes; hier gibt es mehr Kamele als in jedem anderen Land der Welt, sogar mehr Kamele als Einwohner. Unzählige der mündlich überlieferten Gedichte unseres Landes beschäftigen sich mit dem Kamel und seiner Bedeutung für unsere Kultur. Meine Mutter sang beispielsweise oft ein Lied, dessen Text sinngemäß lautet: »Mein Kamel ist fort. Es ist bei dem bösen Mann; entweder schlachtet er es, oder er nimmt es mir weg. Daher bitte ich, flehe ich, gib mir mein Kamel zurück!« Seit meinen frühesten Kindertagen weiß ich, daß diese Tiere in unserer Gesellschaft so kostbar sind wie pures Gold. Ohne sie hat man in der Wüste keine Chance.

Ein somalischer Dichter hat es einmal so formuliert:

Die Kamelstute ist dem eine Mutter,

dem sie gehört;

doch der Kamelhengst ist die Ader,

an der das Leben hängt …

So wird sogar ein Menschenleben in Kamelen aufgewogen; der Preis für einen Ermordeten beträgt hundert Kamele. Wenn der Clan des Mörders der Familie des Toten nicht hundert Kamele gibt, kann der Stamm des Ermordeten Vergeltung üben und ihn angreifen. Auch der traditionelle Brautpreis wird gewöhnlich in Kamelen gezahlt. Wichtiger ist jedoch, daß uns die Kamele jeden Tag aufs neue überleben halfen, denn kein Tier ist so gut für die Wüste gerüstet wie das Kamel. Normalerweise muß es einmal in der Woche getränkt werden, aber es kann auch bis zu einem Monat ohne Wasser auskommen. Gleichzeitig gibt uns die Kamelkuh Tag für Tag ihre Milch, die unseren Hunger stillt und unseren Durst löscht, was enorm wichtig ist, wenn keine Wasserstelle in Reichweite liegt. Selbst bei höchsten Temperaturen speichert das Kamel Flüssigkeit und kann so überleben. Zum Fressen begnügt es sich mit den dürren Büschen in unserer kargen Landschaft, so daß die Grasflecken den anderen Tieren bleiben.

Kamele tragen uns und unsere spärlichen Besitztümer durch die Wüste; mit Kamelen bezahlen wir unsere Schulden. In anderen Ländern steigt man einfach in sein Auto und fährt los, doch wir hatten als Transportmittel neben unseren eigenen Füßen nur das Kamel.

Vom Charakter her ähnelt das Kamel dem Pferd. Es entwickelt eine enge Beziehung zu seinem Herrn und tut für ihn Dinge, die es für sonst niemanden tun würde. Die Männer reiten die jungen Kamele zu – ein gefährliches Unterfangen – und bringen ihnen bei, einen Reiter zu tragen und seinen Befehlen zu gehorchen. Dabei ist eine strenge Hand erforderlich, denn sobald Kamele Schwäche spüren, werfen sie den Reiter ab oder schlagen aus.

Wie fast alle Somalis lebten wir als Hirten auf dem Lande. Zwar mußten wir täglich ums Überleben kämpfen, doch gemessen an den Maßstäben unseres Landes galten wir mit unseren großen Herden von Kamelen, Rindern, Schafen und Ziegen als wohlhabend. Wie es bei uns üblich war, hüteten meine Brüder die großen Tiere wie Kamele und Rinder, während wir Mädchen für die kleineren verantwortlich waren.

Wir waren Nomaden, immer unterwegs, nie länger als drei, vier Wochen an einem Ort. Ständig mußten wir weiterziehen, um Nahrung und Wasser für unsere Tiere zu suchen – die beiden Lebensgrundlagen, die in dem trockenen Klima Somalias nur schwer zu finden waren.

Unsere Unterkunft bestand aus einer tragbaren Hütte aus Gras, die ähnlich eingesetzt wurde wie ein Zelt. Wir bauten ein Gerüst aus Zweigen, das eine Kuppel von knapp zwei Metern Durchmesser bildete. Meine Mutter hatte dafür Matten aus Gras gewebt, die auf diesem Gerüst ausgebreitet wurden. Wenn wir weiterzogen, nahmen wir die Matten ab und schnürten sie gemeinsam mit den Zweigen und unseren anderen Habseligkeiten auf den Rücken der Kamele. Kamele sind ungeheuer kräftig; sie trugen außerdem noch die Babys und die kleinen Kinder, während wir anderen neben ihnen herliefen und die Herden zu unserem neuen Lagerplatz trieben. Sobald wir auf einen Flecken mit Wasser und Pflanzen stießen, schlugen wir wieder unser Lager auf.

Die Hütte war die Unterkunft für die Kleinsten, sie bot uns Schatten vor der Mittagssonne, und sie diente als Lagerraum für die frische Milch. Nachts schliefen wir anderen unter freiem Himmel, wobei sich die Kinder auf einer Matte aneinanderkuschelten. Nach Sonnenuntergang wird es kalt in der Wüste, und da wir weder genügend Decken für jedes Kind noch warme Kleidung besaßen, wärmten wir uns gegenseitig mit unseren Körpern. Mein Vater bekam den Platz ganz außen, damit er die Familie schützen konnte.

Bei Tagesanbruch standen wir auf. Als erstes mußten wir hinausgehen zu den Tierpferchen, um die Herden zu melken. Wo immer wir waren, schnitten wir Zweige von den Bäumen, aus denen wir die Umzäunung der Pferche bauten, damit die Tiere des Nachts nicht fortliefen. Die Jungtiere bekamen getrennt von ihren Müttern ihren eigenen Pferch, um zu verhindern, daß sie die ganze Milch wegtranken. Zu meinen Aufgaben gehörte das Melken der Rinder. Wir stellten aus einem Teil der frischen Milch Butter her, ließen aber noch genug davon für die Kälber übrig, die nach dem Melken hereingelassen wurden.

Zum Frühstück tranken wir die nahrhafte Kamelmilch. Sie ist wegen ihres hohen Anteils an Vitamin C gesünder als jede andere Tiermilch. Weil unser Land so trocken war, konnten wir darauf keine Feldfrüchte anbauen, und so gab es weder Brot noch Gemüse. Manchmal folgten wir der Spur von Warzenschweinen, großen afrikanischen Wildschweinen, die uns zu Pflanzen führten. Sie erschnüffelten eßbare Wurzeln, die sie mit Hufen und Schnauzen ausgruben, um sie zu verspeisen. Oft genug ergänzten wir mit ihrem Fund unseren bescheidenen Speisezettel.

Das Schlachten von Vieh, um Fleisch zu essen, galt bei uns als Verschwendung; wir töteten es nur in Notfällen oder zu besonderen Anlässen wie einer Hochzeit. Die Tiere waren viel zu kostbar für uns, um sie zu töten und zu essen, wir hielten sie wegen ihrer Milch und um sie gegen andere Dinge einzutauschen, die wir brauchten. Wir ernährten uns von Kamelmilch, eine Portion zum Frühstück und eine weitere am Abend. Manchmal reichte es nicht für alle; dann bekamen die Kleinen zuerst, anschließend die älteren Kinder und so weiter. Meine Mutter rührte nichts an, ehe nicht alle anderen satt waren; genaugenommen habe ich sie nie essen sehen, obwohl sie das natürlich getan haben muß. Aber auch wenn das Abendessen einmal völlig ausfiel, wurde kein großes Aufheben darum gemacht. Kein Grund zur Sorge, kein Anlaß zum Jammern und Klagen. Die kleinen Babys mochten weinen, doch die größeren Kinder kannten die Spielregeln und legten sich einfach schlafen. Wir versuchten, fröhlich und ruhig zu bleiben: Morgen würde sich, so Allah wollte, ein Ausweg finden. In’schallah lautete unsere Philosophie, Allahs Wille geschehe. Unser Leben hing, wie wir wußten, von der Natur ab, und es war Allah, der sie lenkte, nicht wir.

Ein großes Ereignis war für uns – ähnlich wie ein Feiertag für die Menschen in anderen Teilen der Welt –, wenn mein Vater einen Sack Reis mitbrachte. Zu dem Reis aßen wir unsere selbstgemachte Butter, die wir gewannen, indem wir die Kuhmilch in von meiner Mutter gewebten Körben schüttelten. Manchmal tauschten wir eine Ziege gegen Mais aus den feuchteren Gebieten Somalias. Entweder verarbeiteten wir ihn zu Maisbrei, oder wir gaben ihn in eine Pfanne über dem offenen Feuer und machten Popcorn daraus. Trafen wir mit einer anderen Familie zusammen, wurde geteilt, was immer wir besaßen. Wenn die einen etwas Besonderes hatten – Datteln, Wurzeln oder ein frisch geschlachtetes Tier –, kochten und aßen wir es gemeinsam. Wir teilten unseren Wohlstand, denn obwohl wir die meiste Zeit allein, also lediglich mit einer oder zwei Familien unterwegs waren, gehörten wir doch zu einer größeren Gemeinschaft. Das hatte auch seine praktische Seite, denn da es keinen Kühlschrank gab, mußten Fleisch und andere verderbliche Dinge immer sofort verzehrt werden.

Jeden Morgen nach dem Frühstück wurden die Tiere aus dem Pferch gelassen. Mit sechs Jahren war ich dafür verantwortlich, die Herden mit sechzig, siebzig Schafen und Ziegen zum Grasen in die Steppe zu treiben. Ich nahm meinen langen Stock und machte mich allein mit der Herde auf den Weg. Durch das Liedchen, das ich dabei sang, wies ich ihnen den Weg. Wenn ein Tier aus der Herde ausbrach, scheuchte ich es mit meinem Stab zurück. Sie gingen immer bereitwillig mit, denn sie wußten, wenn sie den Pferch verlassen durften, gab es etwas zu fressen. Man mußte in aller Frühe aufbrechen, um einen guten Platz mit frischem Wasser und ausreichend Gras zu finden. Jeden Morgen suchte ich so schnell wie möglich Wasser, damit ich den anderen Hirten zuvorkam, denn andernfalls würden ihre Tiere das wenige, das es gab, wegsaufen. Und sobald die Sonne höher stieg, heizte sich sowieso der Boden dermaßen auf, daß alle Flüssigkeit verdampfte. Ich achtete darauf, daß die Tiere sich satt tranken, denn es konnte durchaus eine Woche vergehen, bis wir wieder auf eine Wasserstelle stießen. Oder zwei, vielleicht auch drei, wer wußte das schon. In einer Dürreperiode war es das Schlimmste, mitanzusehen, wie das Vieh starb. Wir zogen weiter, immer weiter, die Tiere versuchten durchzuhalten, doch irgendwann konnten sie nicht mehr. Wenn sie zusammenbrachen, fühlte ich mich elend wie sonst nie im Leben, denn ich wußte, daß ihr Ende gekommen war, und ich konnte nichts dagegen tun.

Das Weideland in Somalia gehört niemandem. Daher war es meine Aufgabe, geschickt zu sein und immer wieder Flecken mit ausreichend Gras für meine Ziegen und Schafe zu suchen. Meine Instinkte waren geschärft, kein Wölkchen am Himmel entging meinem aufmerksamen Blick. Aber auch die anderen Sinne setzte ich ein, denn aufziehenden Regen kann man riechen und spüren.

Während die Tiere grasten, paßte ich auf, daß die in Afrika allgegenwärtigen Raubtiere nicht zu nahe kamen. Hyänen schlichen sich immer wieder an und rissen ein Lamm oder ein Junges, das sich von der Herde entfernt hatte. Außerdem gab es Löwen und Wildhunde. Während sie in Rudeln jagten, mußte ich ganz allein mit ihnen fertigwerden.

Am Stand der Sonne las ich ab, wann ich aufbrechen mußte, um vor Anbruch der Nacht wieder bei meiner Familie zu sein. Oft genug verschätzte ich mich jedoch, und dann bekam ich Probleme. Während ich durch die Dunkelheit stolperte, griffen die Hyänen an, denn sie wußten, daß ich sie nicht sehen konnte. Sobald ich die eine entdeckt hatte, kam eine andere von hinten angeschlichen. Kaum hatte ich die eine verscheucht, war schon die nächste zur Stelle. Die Hyänen sind am schlimmsten, denn sie lassen nicht locker und geben erst Ruhe, wenn sie etwas gerissen haben. Sobald ich des Abends die Tiere in den Pferch trieb, zählte ich sie mehrmals durch, um sicherzugehen, daß keines fehlte. Eines Abends kehrte ich zurück und hatte eine Ziege zu wenig. Ich zählte noch mal, dann ein drittes Mal. Plötzlich fiel mir auf, daß ich Billy nicht gesehen hatte. Ich mischte mich unter die Herde und suchte ihn. Heulend lief ich zu meiner Mutter. »Billy ist fort, Mama! Was soll ich tun?« Aber natürlich war alles zu spät. Sie streichelte mir den Kopf, während ich um meinen kleinen fetten Liebling weinte, den die Hyänen gefressen hatten.

Welche Schicksalsschläge uns sonst auch trafen – Dürreperioden, Krankheit oder Krieg –, die Sorge um unsere Tiere stand für uns immer an erster Stelle. In den Städten Somalias verursachten die ständigen politischen Wirren große Probleme für die Bevölkerung, doch wir waren davon meist abgeschnitten, so daß uns nichts davon weiter berührte. Aber als ich etwa neun Jahre alt war, schlug ein großes Heer in unserer Nähe sein Lager auf. Uns war zu Ohren gekommen, daß die Soldaten Mädchen, die allein unterwegs waren, vergewaltigt hatten, und ich kannte eine, der das zugestoßen war. Die Armee Somalias hätte für uns genausogut ein Heer vom Mars sein können; die Soldaten gehörten nicht zu unserem Stamm, sie waren keine Nomaden, und wir gingen ihnen, soweit möglich, aus dem Weg.

Eines Morgens trug mir mein Vater auf, die Kamele zu tränken, und so zog ich mit der Herde los. In der Nacht war offensichtlich das Heer eingetroffen und hatte an beiden Seiten des Weges sein Lager aufgeschlagen – Zelte und Wagen so weit das Auge reichte. Ich versteckte mich hinter einem Baum und beobachtete die Männer in ihren Uniformen. Weil ich an die Geschichte des Mädchens dachte, fürchtete ich mich, denn ich hatte niemanden dabei, der mich beschützte, so daß die Männer mit mir tun konnten, was ihnen gefiel. Von Anfang an haßte ich sie. Ich haßte ihre Uniformen, ihre Lastwagen, ihre Gewehre. Außerdem wußte ich nicht, was sie hier zu suchen hatten; auch wenn sie vielleicht zur Rettung Somalias im Einsatz waren, wollte ich nichts mit ihnen zu tun haben. Trotzdem brauchten meine Kamele Wasser. Es gab einen Weg, auf dem ich einen Bogen um das Lager schlagen konnte, der jedoch für die Herde zu lang und zu verschlungen war. Also machte ich die Kamele los und ließ sie ohne mich das Lager durchqueren. Wie ich gehofft hatte, marschierten sie geradewegs an den Soldaten vorbei auf die Wasserstelle zu. Ich huschte im Schutz der Büsche und Bäume um das Lager herum und stieß an dem Wasserloch wieder zu den Tieren. Als es dunkel wurde, wiederholten wir das Ganze und kehrten ungeschoren wieder zur Familie zurück.

Wenn ich abends heimkam und meine Herde in den Schutz des Pferchs getrieben hatte, wurde noch einmal gemolken. Die Kamele trugen hölzerne Glocken am Hals. Ihr hohler Klang ist Musik für die Nomaden, denn sie läuten die Abenddämmerung ein, wenn das Melken beginnt. Und dem, der nach Einbruch der Dunkelheit noch unterwegs ist und das Lager sucht, dienen sie als Wegweiser. Während wir unseren Pflichten nachgehen, wird das Himmelszelt immer schwärzer, und ein heller Stern geht auf – Zeit, die Schafe in den Pferch zu treiben. In anderen Ländern kennt man diesen Stern als die Venus, den Planeten der Liebe, doch in meinem Land heißt er maqal hidhid, »die Schafe heimtreiben«.

Für mich war das häufig die schwierigste Zeit des Tages, denn da ich schon seit Sonnenaufgang bei der Arbeit war, konnte ich meine Augen oft kaum mehr offenhalten. Einige Male schlief ich ein, während ich durch die Dämmerung lief, und die Ziegen rempelten mich an, oder mir sank beim Melken das Kinn auf die Brust. Wenn mein Vater in diesem Augenblick vorbeikam, war der Teufel los! Ich liebe meinen Vater, aber manchmal konnte er richtig gemein werden – wenn er mich ertappte, wie ich bei der Arbeit schlief, schlug er mich, um mir einzubleuen, daß ich meine Arbeit gewissenhaft und aufmerksam auszuführen hatte. Wenn wir unsere Aufgaben erledigt hatten, gab es Kamelmilch zum Abendessen. Dann sammelten wir Holz für ein großes Feuer, setzten uns in seinen wärmenden Schein und unterhielten uns und lachten miteinander, bis wir schlafen gingen.

An diese Abende erinnere ich mich am liebsten, wenn ich an Somalia zurückdenke: wie wir satt und zufrieden mit meiner Mutter und meinem Vater, mit Brüdern und Schwestern im Kreis saßen und miteinander lachten. Wir versuchten stets, fröhlich und zuversichtlich zu bleiben. Nie hockte jemand da und jammerte und klagte oder fing gar an, über den Tod zu sprechen. Unser Leben war hart; wir brauchten all unsere Kraft zum Überleben, und ungute Gedanken hätten an unserer Substanz gezehrt.

Obwohl wir weitab von den Dörfern lebten, fühlte ich mich nie einsam, denn ich hatte meine Geschwister zum Spielen. Ich kam in der Reihenfolge etwa in der Mitte, hatte einen älteren Bruder, zwei ältere Schwestern und mehrere jüngere Geschwister. Wir spielten endlos Fangen, kletterten wie die Äffchen in die Bäume, hüpften Kästchen, wozu wir mit den Fingern Linien in den Sand zogen, sammelten Kieselsteine und gruben Löcher in den Boden, um das afrikanische Spiel Mancala zu spielen. Wir hatten sogar unsere eigene Version von Jacks, doch anstelle eines Gummiballs warfen wir einen Stein in die Höhe, und ebenso benutzten wir Steine anstatt der Metallstücke als Jacks. Dieses Spiel mochte ich am liebsten; ich war darin sehr geschickt und versuchte ständig, meinen kleinen Bruder Ali zu überreden, es mit mir zu spielen.

Doch vor allem war es eine reine Lust, als Kind in der Wildnis aufzuwachsen, frei in ihr umherzulaufen, ein Teil von ihr zu sein und ihren Anblick, ihre Klänge, ihre Gerüche in sich aufzunehmen. Wir beobachteten ein Rudel Löwen, wie sie den ganzen Tag faul in der Sonne lagen, sich auf dem Rücken wälzten, die Beine in die Luft streckten und schnarchten.

Die Jungen spielten Fangen, genauso wie wir. Wir liefen mit Giraffen, Zebras und Füchsen um die Wette. Besonders gern mochten wir den Klippdachs, ein Tier von der Größe eines Kaninchens, das aber eigentlich zur Familie der Elefanten gehört. Geduldig warteten wir vor ihren Höhlen, bis sich ihr kleiner Kopf zeigte und wir sie durch den Sand hetzen konnten.

Bei einem meiner Streifzüge fand ich ein Straußenei. Ich beschloß, es mitzunehmen, denn ich wollte mitansehen, wie der kleine Strauß schlüpfte, und ihn dann als Haustier behalten. Das Ei hat die Größe einer Bowlingkugel, und gerade als ich es aus seinem als Nest dienenden Sandloch nehmen und forttragen wollte, kam die Straußenmutter und heftete sich an meine Fersen. Strauße sind verflixt schnell, sie schaffen bis zu sechzig Stundenkilometer. Sie hatte mich bald eingeholt und begann – Ka-Ka-Ka –, nach meinem Kopf zu hacken. Ich hatte Angst, sie würde mir die Schädeldecke einschlagen wie eine Eierschale. Rasch legte ich ihr Baby auf den Boden, und dann rannte ich um mein Leben.

An Waldgebiete stießen wir nur selten, aber wenn es doch einmal geschah, taten wir nichts lieber, als die Elefanten zu beobachten. Sobald wir in der Ferne ihr schmetterndes Trompeten hörten, kletterten wir in die Bäume, um sie ausfindig zu machen. Wie Löwen, Affen und Menschen leben die Elefanten in größeren Gemeinschaften. Wenn sie ein Baby in ihrer Mitte haben, sorgen alle ausgewachsenen Tiere – Cousine und Cousin, Tante, Onkel, Schwester, Mutter und Großeltern – dafür, daß ihm keiner zu nahe kommt. Wir Kinder standen oben im Baum und freuten uns. Den Elefanten konnten wir stundenlang zusehen.

Doch mit der Zeit wurden diese glücklichen Tage im Kreise der Familie immer seltener. Meine Schwester lief fort, mein Bruder ging auf die Schule in der Stadt. Ich erfuhr traurige Dinge über meine Angehörigen und über das Leben. Der Regen blieb aus, und es fiel uns immer schwerer, die Tiere zu versorgen. Das Leben wurde härter. Und auch ich wurde härter.

Zum Teil rührte das daher, daß ich Brüder und Schwestern von mir sterben sah. Ursprünglich hatten meine Eltern zwölf Kinder, aber nur sechs sind davon heute noch am Leben. Zwei Zwillinge starben gleich nach der Geburt. Dann bekam meine Mutter eine wunderhübsche Tochter. Mit etwa sechs Monaten war die Kleine gesund und kräftig. Doch irgendwann rief mich meine Mutter aus heiterem Himmel zu sich. »Waris!« Ich stürzte zu ihr und sah, daß sie sich über das Baby beugte. Ich war selbst noch ein kleines Mädchen, wußte jedoch sofort, daß mit der Kleinen etwas nicht stimmte; sie sah nicht normal aus. »Lauf und hol mir ein wenig Kamelmilch«, herrschte mich meine Mutter an. Ich war unfähig, mich zu rühren. »Lauf, beeil dich!« Wie in Trance und voller Furcht blickte ich meine kleine Schwester an. »Worauf wartest du noch?« schrie meine Mutter.

Schließlich riß ich mich zusammen. Mir war klar, was mich bei meiner Rückkehr erwarten würde. Als ich mit der Milch wiederkam, lag das Baby reglos da. Ich wußte, daß die Kleine tot war. Während ich sie so betrachtete, schlug mir meine Mutter plötzlich ins Gesicht. Noch lange Zeit später gab sie mir die Schuld am Tod des Babys; sie meinte, ich hätte Zauberkräfte und den Tod meiner Schwester herbeigerufen, als ich sie so in Trance anstarrte.

Von derartigen Kräften konnte bei mir keine Rede sein; es war mein kleiner Bruder, der übernatürliche Fähigkeiten besaß. Allen war klar, daß er kein gewöhnliches Kind war. Wir nannten ihn Alter Mann, weil er schon im Alter von knapp sechs Jahren vollkommen ergraute. Er war außergewöhnlich klug, und die Leute um uns herum suchten seinen Rat. Sie kamen zu uns und fragten: »Wo ist der Alte Mann?« Dann nahmen sie den kleinen, grauhaarigen Jungen auf den Schoß. »Wie wird es dieses Jahr mit dem Regen?« wollten sie beispielsweise wissen. Obwohl er den Jahren nach noch ein Kind war, verhielt er sich niemals wie ein Kind. Er dachte, sprach, saß da und benahm sich wie ein weiser, älterer Mann. Zwar achteten ihn alle, doch gleichzeitig fürchteten sie ihn, denn ganz offensichtlich war er keiner von uns. Noch jung an Jahren starb der Alte Mann, als habe er ein ganzes Menschenleben in einige wenige Jahre zusammengefaßt. Niemand wußte, was seinen frühen Tod verursacht hatte, und doch ergab es für uns einen Sinn. Denn eines stand fest: Der Alte Mann »war nicht von dieser Welt«.

Wie in allen großen Familien wuchs jedem von uns eine ganz bestimmte Rolle zu. Ich war die Aufbegehrende – ein Ruf, den ich mir durch eine Reihe von Taten erworben hatte, die mir selbst völlig vernünftig und berechtigt erschienen, die von den Älteren in meiner Familie, besonders von meinem Vater, jedoch als ungezogen verstanden wurden. Eines Tages saßen mein jüngerer Bruder Ali und ich unter einem Baum und aßen weißen Reis mit Kamelmilch. Während er seine Portion hastig hinunterschlang, löffelte ich meine Bissen für Bissen, denn diese Köstlichkeit gab es nicht oft bei uns. Daß wir satt wurden, war nicht selbstverständlich; aus diesem Grunde genoß ich stets jeden einzelnen Happen. Bald war nur noch ein kleiner Rest Milch und Reis in meiner Schüssel, den ich mir als besonderen Genuß aufgehoben hatte. Plötzlich langte Ali in meine Schüssel und löffelte sie bis aufs letzte Reiskorn leer. Ohne weiteres Zögern griff ich nach dem Messer, das neben mir lag, und stach es Ali zu Vergeltung in den Oberschenkel. Er schrie auf, aber dann zog er es heraus und rammte es mir in den Oberschenkel, und zwar an der gleichen Stelle wie ich zuvor ihm. Nun saßen wir beide da mit einer blutenden Wunde. Doch weil ich zuerst zugestochen hatte, bekam ich die Schuld an dem Vorfall. Seit dieser Mahlzeit haben Ali und ich eine ähnliche Narbe am Bein.

Einer der frühesten Ausbrüche meiner rebellischen Natur ereignete sich, als ich meinen Wunsch nach einem Paar Schuhen äußerte. Seit ich denken kann, bin ich versessen auf Schuhe. Obwohl ich inzwischen Model bin, besitze ich nicht viele Kleidungsstücke – Jeans und ein paar T-Shirts –, dafür aber einen ganzen Schrank voller Schuhe – Pumps, Sandalen, Tennisschuhe, Halbschuhe und Stiefel –, paradoxerweise jedoch nichts, wozu ich sie anziehen könnte.

Als Kind war mein sehnlichster Wunsch ein Paar Schuhe; aber da nicht mal alle Kinder der Familie richtige Kleider hatten, kamen Schuhe schon gar nicht in Frage. Trotzdem träumte ich von schönen Ledersandalen, wie meine Mutter sie besaß. Ich sehnte mich danach, bequeme Schuhe zu haben, damit ich nicht mehr auf spitze Steine, Dornen, Schlangen und Skorpione achten mußte, wenn ich die Herde trieb. Meine Füße waren immer voller Wunden und Male; einige der schwarzen Narben habe ich bis heute behalten. Einmal trat ich mir eine Dorne in den Fuß, und sie kam oben wieder heraus, andere hingegen brachen ab, wenn sie im Fuß steckten. In der Wüste gab es weder Ärzte noch Medikamente zur Wundbehandlung. Und auch mit den Wunden mußten wir losziehen und uns um die Tiere kümmern. Niemand sagte: »Ich kann nicht!« Ohne zu klagen, machten wir uns jeden Morgen wieder auf den Weg und humpelten dahin, so gut es eben ging.

Einer der Brüder meines Vaters war äußerst wohlhabend. Onkel Ahmed lebte in der Stadt, in Galcaio, und wir versorgten seine Kamele und sein übriges Vieh. Er hatte mich dazu auserkoren, daß ich mich um seine Ziegen kümmerte, denn ich tat meine Arbeit gut, achtete stets darauf, daß sie sich satt gefressen und getrunken hatten und gab mir Mühe, daß keine einem Raubtier zum Opfer fiel. Eines Tages, als ich etwa sieben war, kam Onkel Ahmed zu uns zu Besuch. »Hör mal, ich möchte, daß du mir Schuhe kaufst«, sagte ich zu ihm.

Er sah mich an und lachte. »Ja, ja, schon gut. Du sollst deine Schuhe kriegen.« Ich wußte, daß er sich wunderte, denn es kam äußerst selten vor, daß ein Mädchen um etwas bat, geschweige denn um etwas so Ausgefallenes wie Schuhe.

Als mein Vater das nächste Mal zu Onkel Ahmed ging, nahm er mich mit. Ich war aufgeregt, denn endlich sollte ich ein Paar Sandalen bekommen. »Hast du die Schuhe mitgebracht?« fragte ich ihn bei der erstbesten Gelegenheit.

»Ja, hier sind sie«, sagte er und gab mir ein Päckchen. Ich nahm die Schuhe in die Hand und betrachtete sie. Es waren Gummisandalen; nicht die wunderschönen Ledersandalen meiner Mutter, sondern billige gelbe Schlappen. Ich konnte es nicht glauben.

»Das sollen die Schuhe für mich sein?« brüllte ich und warf sie nach ihm. Als die Schlappen seinem Bruder ins Gesicht flogen, wollte mein Vater erst schimpfen, doch diesmal konnte er nicht anders – er hielt sich den Bauch vor Lachen.

»Das darf doch nicht wahr sein! Wie hast du dieses Kind nur erzogen?« fragte ihn mein Onkel.

Ich war so enttäuscht, daß ich voller Wut auf meinen Onkel einschlug und nach ihm trat. »Habe ich mich für diesen Mist so abgeplagt?« schrie ich. »Ich habe so schwer für dich gearbeitet, und damit soll es dann gut sein? Ein Paar billiger Gummisandalen! Pahhh! Lieber gehe ich barfuß, barfuß, bis meine Füße bluten, als diesen Müll anzuziehen!« Dabei zeigte ich auf sein Geschenk.

Onkel Ahmed sah mich einfach nur an und verdrehte die Augen. »O Allah!« stöhnte er. Seufzend beugte er sich nach unten, las die Sandalen auf und nahm sie wieder mit nach Hause.

Ich war jedoch nicht bereit, so rasch aufzugeben. Nach diesem Tag schickte ich meinem Onkel durch jeden Verwandten, Freund oder Fremden, der nach Galcaio ging, eine Botschaft: »Waris möchte Schuhe!« Aber ich mußte viele Jahre warten, bis ich das erträumte Paar endlich bekam. In der Zwischenzeit betreute ich weiterhin Onkel Ahmeds Ziegen, half meiner Familie bei der Sorge um unsere Herden und legte Tausende von Meilen barfuß zurück.

Mehrere Jahre vor dem Vorfall mit den Schuhen, als ich noch ein kleines Mädchen war, hatten wir eines Tages Besuch. Guban war ein guter Freund meines Vaters und kam häufig vorbei. In der Abenddämmerung stand er bei meinen Eltern und unterhielt sich mit ihnen, bis meine Mutter zum Himmel sah. Als sie den helleuchtenden maqal hidhid entdeckte, meinte sie, es sei Zeit, die Schafe hereinzubringen. »Oh, das kann ich doch für euch tun«, sagte Guban. »Waris soll mir helfen.«

Ich kam mir wichtig vor, als Vaters Freund mich den Jungen vorzog, um gemeinsam mit ihm die Tiere zu versorgen. Er nahm mich bei der Hand, und wir gingen von der Hütte zur Herde, um sie zusammenzutreiben. Normalerweise wäre ich selbst wie ein junges Tier herumgerannt, doch weil es schon dunkel wurde, bekam ich Angst und blieb in Gubans Nähe. Plötzlich zog er seine Jacke aus, breitete sie auf den Sand und setzte sich darauf. Ich starrte ihn verwundert an. »Warum setzt du dich hin? Es wird Nacht; wir müssen die Tiere hereinbringen«, protestierte ich.

»Wir haben Zeit. Das ist im Handumdrehen erledigt.« Er saß auf der einen Hälfte der Jacke und klopfte auf den Platz neben sich. »Komm, setz dich.«

Zögernd ging ich zu ihm hin. Da ich als Kind für mein Leben gern Geschichten hörte, wollte ich die günstige Gelegenheit beim Schopfe packen. »Erzählst du mir eine Geschichte?«

Guban klopfte wieder auf den Mantel. »Ja, wenn du dich hinsetzt, erzähle ich dir eine.« Kaum hatte ich neben ihm Platz genommen, da versuchte er, mich nach hinten zu drücken. »Ich will nicht liegen. Ich will, daß du mir eine Geschichte erzählst«, beharrte ich trotzig und wand mich nach oben.

»Nun komm schon, komm.« Er drückte meine Schultern nach unten. »Leg dich hin, sieh dir die Sterne an, und ich erzähle dir eine Geschichte.« Daraufhin ließ ich den Kopf auf die Jacke sinken, grub meine Zehen in den kalten Sand und betrachtete die schimmernde Milchstraße. Während das Indigoblau des Himmels langsam in Schwarz überging und die Lämmer mähend um uns herumrannten, wartete ich gespannt, daß er mit seiner Geschichte begann. Doch unvermittelt schob sich Gubans Gesicht vor die Milchstraße. Er drückte mir die Beine auseinander und zerrte an dem kleinen Schal, den ich mir um die Taille gebunden hatte. Als nächstes fühlte ich etwas Hartes und Feuchtes an meiner Scheide. Zuerst erstarrte ich, denn ich verstand nicht, was geschah, doch ich wußte, daß es etwas ganz Schlimmes war. Der Druck wurde immer stärker, und schließlich spürte ich einen stechenden Schmerz.