39,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Siegfried Kracauer, geboren 1889 in Frankfurt am Main, gestorben 1966 in New York, war in seinem Leben vieles: Architekt und Schriftsteller, Redakteur der Frankfurter Zeitung und gefragte Person des Weimarer Kulturbetriebes, Teil des philosophischen Quartetts mit Adorno, Benjamin und Bloch, Jude und politischer Linker. Von 1933 bis 1941 war er auf der Flucht, zuerst nach Paris, um dann über Marseille und Lissabon nach New York zu gelangen. Dort mischte er in der psychologischen Kriegsführung mit, betätigte sich aber auch als Filmschriftsteller, als Sozialwissenschaftler und zuletzt als das, was er immer war: ein philosophischer Autor.

Jörg Später hat sich auf die Spuren dieses facettenreichen Lebens begeben und die erste große Biographie über diesen außergewöhnlichen Mann geschrieben. Er beleuchtet die Orte und Milieus, lässt uns an den Freundschaften teilhaben und bringt die Werke zum Sprechen. Nicht im Stile einer der Objektivität verpflichteten Chronik zeichnet er das Leben Siegfried Kracauers nach, sondern als große Erzählung einer Existenzbewältigung, die Licht auf ein Jahrhundert der transzendentalen wie profanen Obdachlosigkeit wirft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1051

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Siegfried Kracauer, geboren 1889 in Frankfurt am Main, gestorben 1966 in New York, war in seinem Leben vieles: Architekt und Schriftsteller, Redakteur der Frankfurter Zeitung und gefragte Person des Weimarer Kulturbetriebes, Teil des philosophischen Quartetts mit Adorno, Benjamin und Bloch, Jude und politischer Linker. Von 1933 bis 1941 war er auf der Flucht, zuerst nach Paris, um dann über Marseille und Lissabon nach New York zu gelangen. Dort mischte er in der psychologischen Kriegsführung mit, betätigte sich aber auch als Filmschriftsteller, als Sozialwissenschaftler und zuletzt als das, was er immer war: als philosophischer Autor. Jörg Später hat sich auf die Spuren dieses facettenreichen Lebens begeben und die erste große Biographie über diesen außergewöhnlichen Mann geschrieben. Er beleuchtet die Orte und Milieus, lässt uns an den Freundschaften teilhaben und bringt die Werke zum Sprechen. Nicht im Stile einer der Objektivität verpflichteten Chronik zeichnet er das Leben Siegfried Kracauers nach, sondern als große Erzählung einer Existenzbewältigung, die Licht auf ein Jahrhundert der transzendentalen wie profanen Obdachlosigkeit wirft.

Jörg Später, geboren 1966, ist Historiker und Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Freiburg.

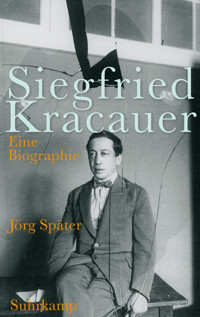

Jörg Später

Siegfried Kracauer

Eine Biographie

Suhrkamp

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation

in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet

über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016

© Suhrkamp Verlag Berlin 2016

© Jörg Später

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

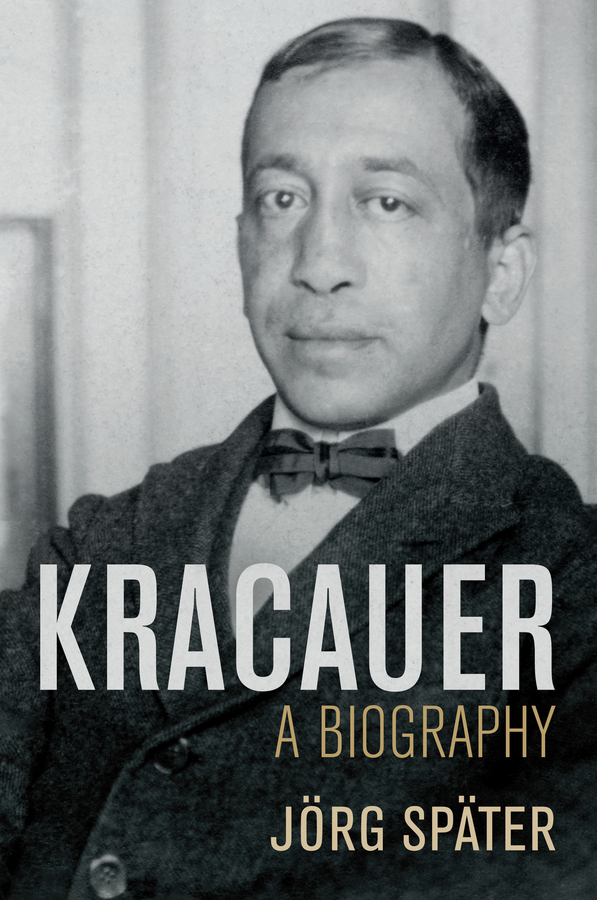

Umschlagfoto: Siegfried Kracauer, Frankfurt am Main, 1920er Jahre,

anonym, Abzug vom zerbrochenen Glasnegativ,

© Deutsches Literaturarchiv Marbach

Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner

eISBN 978-3-518-74804-6

www.suhrkamp.de

Inhalt

1 Siegfried Kracauer – eine Biographie

2 Die frühen Dinge: Vor 1918

3 Die Revolution, die Frankfurter Zeitung und die Kulturkritik um 1920

4 Freundschaft, erster Teil, und die jüdische Renaissance in Frankfurt

5 Freundschaft, zweiter Teil, und der Wartende

6 Die Krise der Wissenschaft, die Soziologie und die Sphärentheorie

7 Freundschaft, dritter Teil, die Leidenschaftund der Weg ins Profane

8 Die Wiedergeburt des Marxismusin der Philosophie

9 Kracauer geht ins Kino: Medium für Massen und Medium der Moderne

10 Das Feuilleton der Frankfurter Zeitung

11 Die Inflation und Reisen in die Porosität

12 Wendejahre: Aufschwung, Aufruhr, Aufklärung

13 Der Primat des Optischen: Architektur, Raumbilder, Filme

14 Ginster, Georg und die Angestellten

15 Die Idee als Gruppenträger:Das philosophische Quartett

16 Berlin um 1930: Im politischen Handgemenge

17 Der Prozess

18 Flucht in Europa, Flüchtlinge in Frankreich

19 Die Liquidation der deutschen Angelegenheiten

20 Offenbachiade und Passagerie

21 Erosion der Gruppe

22 Klagelieder aus Frankfurt

23 La vie parisienne

24 Das »Institut für Sozialfälschung«

25 Fluchtpunkt Amerika

26 Flucht in Frankreich und last exit Lissabon

27 Ankunft in New York

28 Define your enemy: Was ist der Nationalsozialismus?

29 Know your enemy: Psychologische Kriegsführung

30 Fear your enemy: Deportationen und Judenmord

31 Fuck your enemy: Von Hitler zu Caligari

32 Kulturkritiker, Sozialwissenschaftler, Klinkenputzer

33 Filmästhetik als Kulturwissenschaft

34 Eine Kiste aus Paris

35 Consultant der Sozial- und Geisteswissenschaften

36 Post aus Deutschland, Briefe aus der Vergangenheit, Reisen nach Europa

37 Praxis der Filmtheorie, Theorie des Films

38 Talks mit Teddie und den alten Freunden

39 Zeit für die vorletzten Dinge

40 Nach Kracauers Tod

Dank

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Bildnachweise

Namenregister

Für Mischa und Maxim

1

Siegfried Kracauer – eine Biographie

Siegfried Kracauer ist im Bilde. Allerdings sieht sein Gesicht ramponiert aus. Der Blick ist etwas schief, die Nase wirkt eingedrückt, die Lippen scheinen aufgequollen. Sein sagenhafter germanischer Vorname auf dem Cover dieses Buches lastet auf dem Haupt des Ausgestellten, sein Familienname zeigt die jüdische Herkunft an. Die akkurat sitzende Fliege drückt auf die Atmung. Das Jackett beengt den traurig aus der Wäsche und in die Welt schauenden Vierzigjährigen. Er wirkt nicht wie ein führender Kopf der Literaturszene in der Weimarer Republik, sondern fast wie jemand, den man in einen Anzug gesteckt hat. Vielleicht aber hat er gerade »nur« eine schlechte Nachricht erhalten, den Brief auf den Tisch neben sich gelegt und sich erschöpft hingesetzt. Die Nazis stehen vor der Tür. Das zerbrochene Glas scheint an die Brüchigkeit des Daseins zu gemahnen. Vor allem der Gedanke an den »Riß der Welt« (Heinrich Heine) drängt sich auf, den der einzelne Mensch zu beklagen hat – nämlich die moderne Erfahrung des Getrenntseins des menschlichen Geistes von der Welt der Dinge und der Gesellschaft. Einsamkeit, Sinnlosigkeit, Entfremdung sind damit verbunden, in Kracauers Worten: »transzendentale« und »ideologische« Obdachlosigkeit. Dass wir den Helden in trauriger Gestalt mitsamt Scherben betrachten, ist freilich purer Zufall. Der Bilderrahmen ist beim Transport kaputtgegangen, und jemand hat das Foto samt dem zersprungenen Glas fotografiert. Doch ist nicht die Wirklichkeit ohnehin eine Konstruktion, gerade wenn Kontingenz im Spiel ist?

Abb. 1: Siegfried Kracauer in den 1920er Jahren.(Abzug vom zerbrochenen Glasnegativ)

Ein weiteres Foto zeigt Kracauer zwanzig Jahre später, dieses Mal in Amerika nach dem Krieg. Er sitzt mit dem Rücken zur Kamera und arbeitet. Er trägt eine Brille, hat Papier vor sich und einen Stift in der Hand. Er scheint konzentriert. Die Stimmung ist entspannt, der Schriftsteller sitzt im Freien auf einer Veranda. Die Bäume davor spenden Schatten. Kracauer wirkt weniger schmächtig, obwohl er in Wirklichkeit weder gewachsen ist noch an Gewicht zugelegt hat. Aber was heißt schon »in Wirklichkeit«? Man darf dem Autor über die Schulter schauen. Es ist kein typisches Porträt, denn der Betrachter sieht das Gesicht des Porträtierten nicht. Und doch ist Kracauer zweifelsfrei zu identifizieren.1 Diese Aufnahme, von seiner Frau Elisabeth gemacht, stammt aus dem Urlaub, den die Kracauers 1950 in Stamford, New York, verbringen. Es ist das Jahr, als zum ersten Mal seit 1933 die ständige materielle Not und die psychische Last aus den Jahren der Verfolgung sich zu verflüchtigen beginnen. Kracauer hat zuvor ein Buch geschrieben, Von Caligari zu Hitler, das ein Klassiker der sozialpsychologischen Filmgeschichte und einer ganzen Generation von Filmkritikern in den 1950er Jahren zum Vorbild werden wird.2 Finanziell saniert hat ihn das nicht, aber er ist seitdem wieder gefragt. Filmzeitschriften bitten ihn darum, die besten Filme zu »ranken«. Oder eine Liste seiner gelungensten Artikel aus der Weimarer Zeit zu erstellen, als er leitender Redakteur der Frankfurter Zeitung war. Auch ein Curriculum Vitae wird in solchen Fällen verlangt, und vielleicht beantwortet Kracauer gerade eine solche Anfrage.3 Ich stelle mir vor, dass er in die Zeile »Geburtsdatum« schreibt: »Das verrate ich nicht, und zwar aus Prinzip!«

Abb. 2: Siegfried Kracauer in Stamford,New York, 1950.

Denn Siegfried Kracauer war ein wenig sonderbar und leistete sich den einen oder anderen Spleen – zum Beispiel, dass niemand wissen sollte, wie alt er ist. Seinem Freund Theodor W. Adorno erklärte er anlässlich seines 75. Geburtstags diese Rumpelstilzchen-Attitüde so: »Hier handelt es sich bei mir um eine tief eingewurzelte, ganz persönliche Sache. Nenne es eine Idiosynkrasie – aber je älter ich werde, um so mehr sträubt sich alles in mir gegen die Exhibition meines chronologischen Alters. Natürlich weiß ich um die Daten, die immer ominöser werden; doch so lange sie mir nicht öffentlich entgegentreten, nehmen sie wenigstens nicht den Charakter einer unauslöschlichen Inschrift an, die jeder, mich eingeschlossen, immerfort sehen muß. Zum Glück kann ich die chronologische Fatalität noch ignorieren, und das ist unendlich wichtig für den Fortgang meiner Arbeit, meine ganze innere Ökonomie. Meine Art der Existenz würde buchstäblich aufs Spiel gesetzt, wenn die Daten aufgeschreckt würden und mich von außen her überfielen.«4 Kracauer befand sich in einem Wettlauf mit der Zeit. Er wollte ein Buch über die Historiographie fertigstellen, bevor seine eigene Zeit abgelaufen war. Doch es steckte noch mehr hinter der Idiosynkrasie, nämlich der Wunsch, exterritorial zu leben, also außerhalb von der Gesellschaft und der historischen Zeit. Das war eine Haltung der Nichtzugehörigkeit, des Fremdelns, der »nicht-identische[n] Existenz, die durch kein Allgemeines vermittelbar ist« (Inka Mülder-Bach).5 In diesem Bedürfnis, außerhalb von Raum und Zeit zu stehen, drückte sich Kracauers Erfahrung als Flüchtling aus. Er war gerade so mit dem Leben davongekommen. Der Überlebende adelte die Exterritorialität sogar als einen Idealzustand des Historikers, der sein eigenes Ich zeitweise ausschaltet, um eine Reise in die Vergangenheit anzutreten. Heimatlosigkeit und Fremdsein schienen für Kracauer eine Existenzweise zu charakterisieren, die zwar dem Zwang und der Not entsprungen war, aber neue Möglichkeiten des Weltzugangs eröffnete.6

Über einen Exterritorialen, der unabhängig von seinen Kontexten lebte, kann man freilich keine Biographie schreiben. Tatsächlich jedoch hatte Kracauer durchaus ein komplexeres Verhältnis zur Biographie, als die Haltung der Exterritorialität es ausdrückt. In einem Artikel aus dem Jahre 1930, seiner ideologiekritischen Phase, verurteilte Kracauer die Biographie »als neubürgerliche Kunstform«, die er »als Zeichen der Flucht« deutete: Umso nichtiger das Individuum in der Wirklichkeit sei, so sein Argument, desto wichtiger werde der Individualismus in der Literatur.7 Gut fünf Jahre später schrieb er selbst eine Biographie, nämlich eine über Jacques Offenbach. Dabei versicherte Kracauer allerdings, dass es sich nicht um eine Privatbiographie handele, sondern um eine »Gesellschaftsbiographie«: »Eine Gesellschaftsbiographie in dem Sinne, daß [sie] mit der Figur Offenbachs die der Gesellschaft entstehen läßt, die er bewegte und von der er bewegt wurde, und dabei einen besonderen Nachdruck auf die Beziehungen zwischen der Gesellschaft und Offenbach legt.«8 Das Konzept der »Gesellschaftsbiographie« war von der Hoffnung beseelt, das besondere Leben eines Einzelnen mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Ganzen vermitteln zu können. Das eine sollte das andere erklären und umgekehrt. Offenbachs Vita geriet somit zum genauen Gegenteil von Exterritorialität (obwohl auch der Musiker ein Emigrant war). Eine solch abgedichtete und in sich geschlossene Biographie, wie eine »Gesellschaftsbiographie« es sein muss, hätte allerdings der späte Kracauer wohl nicht mehr geschrieben. Denn dieser hielt eine synthetische Vermittlung von Mikro- und Makrogeschichte, von Allgemeinem und Besonderem für unmöglich. Mit Blick auf seinen eigenen Lebenslauf jedoch – das ist eine weitere Volte im Verhältnis Kracauers zum Biographischen – stellte er gegen Ende seines Lebens durchaus eine synthetisierende Kontinuität fest, die alle seine intellektuellen Bemühungen zusammenhalte. Er skizzierte eine »Philosophie des Vorraums«, von der er meinte, dass sie alle seine Schriften über die Jahre hinweg unbewusst angetrieben habe.9 Das Ich drängte sich also im Rückblick in den Vordergrund. Dazu passt natürlich, dass Kracauer mit seinen Romanen Ginster und Georg zwei autobiographisch unterlegte Erzählungen geschrieben hatte (und gerne eine Fortsetzung verfasst hätte). Wenn auch eine Biographie (nicht weniger die Gesellschaftsbiographie) eine Illusion sein mag, so ist sie doch nicht illegitim. Im Gegenteil.

Kracauers Lebensgeschichte ist so faszinierend und eindrücklich, dass es ein Rätsel ist, warum bislang keine geschrieben wurde (es gibt lediglich einen kleinen Rowohlt-Band von Momme Brodersen und die so unverzichtbare wie wertvolle Chronik des Marbacher Magazins von 1988, bearbeitet von Ingrid Belke und Irina Renz). Umso mehr, als dass mittlerweile zwei Werkausgaben mit sorgfältigen editorischen Apparaten zu bewundern sind, zudem unzählige interpretative Texte aus der Germanistik und den Kulturwissenschaften vorliegen. Wahrscheinlich erklärt sich das Fehlen einer Biographie so, dass Biographien über Schriftsteller von Literaturwissenschaftlern geschrieben werden, Biographien über Sozialphilosophen von Soziologen oder Philosophen und Biographien über Filmschaffende von Filmwissenschaftlern. Kracauer gehörte aber keiner wissenschaftlichen Disziplin an und fällt damit sozusagen durch das Zuständigkeitsraster. Nun sind Historiker, wenn sie Biographien schreiben (meist über Politiker), schnell dabei zu behaupten, in ihrem Protagonisten ließe sich ein ganzes Zeitalter besichtigen oder in seinem Werk spiegele sich die Krise der Moderne oder etwas anderes ähnlichen Kalibers. Ich möchte vorsichtiger sein. Kracauer hat nicht gelebt, um eine Sonde für irgendetwas zu sein. Und doch: Schon ein rascher biographischer Durchgang durch Kracauers Vita zeigt, dass wir es hier mit einem besonderen Zeitgenossen zu tun haben, über den mehr zu berichten ist als sein privater Lebenslauf.

Kracauer war Jahrgang 1889 und wuchs in Frankfurt am Main in einem assimilierten jüdischen Elternhaus auf, das er als kleinbürgerlich und freudlos empfand. Als Adoleszent fühlte er sich einsam und hässlich. Er stotterte. Eine akademische Karriere war schon deshalb wenig aussichtsreich. Nach seinem Studium der Architektur (nebenher ein wenig Soziologie und Philosophie, unter anderem bei Georg Simmel) drängte ihn seine Familie, den Brotberuf des Architekten auszuüben, was er kurzzeitig befolgte. Er selbst sah sich allerdings als kulturphilosophischen Schriftsteller und schwebte in der unmittelbaren Nachkriegszeit zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Schließlich wurde er Feuilletonredakteur der Frankfurter Zeitung und avancierte zu einer gefragten und geachteten Figur im Weimarer Kulturbetrieb. Vor allem war es sein Verdienst, die Filmkritik intellektuell hoffähig zu machen. Sein Œuvre in dieser Zeit war gewaltig – Essays, Rezensionen, Artikel zu Fragen der Philosophie und Religion, der Soziologie und Literatur, zur neu entstandenen Sowjetunion, zum Bauhaus, zur jüdischen Renaissance, Texte über Reiseerfahrungen, über Straßen in Berlin, Frankfurt und Paris, über Detektivromane, Hotelfoyers und Vergnügungskasernen. Mittels unbeachteter Dinge las er im Buch der Zeit. Daneben schrieb er zwei Romane und ein originelles »ethnologisches« Buch über das Berliner Angestelltenmilieu. Besonders fruchtbar und denkstilbildend waren in dieser Zeit Diskussionen innerhalb der Peergroup mit Theodor Wiesengrund-Adorno, Walter Benjamin und Ernst Bloch, gleichfalls allesamt Söhne aus Familien mit jüdischen Wurzeln. (Ein Wort zum Namensgebrauch Adornos: Er hieß bis 1942 Theodor Ludwig Wiesengrund [nach dem Familiennamen seines Vaters], nannte sich in offiziellen akademischen Dingen schon vor 1933 Wiesengrund-Adorno [also mit dem Familiennamen der Mutter Adorno-Calvelli] und in Publikationen ab 1938 T.W. Adorno. So habe auch ich es gehalten.)

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten musste Kracauer Deutschland verlassen. Er floh über Nacht nach Paris und war dort zunächst Korrespondent seiner Zeitung, die ihn aber fallenließ. Nun begann eine schlimme Zeit. Obwohl Kracauer französisch sprach und relativ gut vernetzt war, blieb die finanzielle Situation ständig prekär. Er isolierte sich von Freunden und anderen Emigranten, beteiligte sich nicht an antifaschistischen Aktivitäten, ja, er tauschte sich noch nicht einmal mit Benjamin über seine Arbeit aus, obwohl die Wahlverwandten aus Weimarer Zeiten am selben Ort und an ähnlichen Projekten saßen: Sie studierten beide die einbrechende Moderne in der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts, um die gegenwärtige Katastrophe zu verstehen – der eine an Jacques Offenbach und der Operette, der andere an Charles Baudelaire und den Pariser Passagen. Mit den Frankfurter Freunden Adorno-Wiesengrund und Leo Löwenthal kam es überdies nach einer gescheiterten Kooperation mit dem Institut für Sozialforschung (IfS) über eine Studie zur NS-Massenpropaganda fast zum Zerwürfnis. Nach der französischen Kapitulation 1940 halfen ihm aber diese beiden, in die Vereinigten Staaten emigrieren zu können.

Dort erlebte er einen dritten Frühling. Von Beginn an schrieb er konsequent auf Englisch. Mit der Unterstützung diverser Stipendien verfasste er sein Caligari-Buch, eine deutsche Filmgeschichte, die im Grunde eine Mentalitätsgeschichte der Weimarer Republik war. Nach einer wenig erfolgreichen Episode als »free-lancer« wurde er Forschungsberater am Bureau of Applied Social Research an der Columbia University und gefragter Gutachter für amerikanische Stiftungen. Neue intellektuelle und soziale Netzwerke ergaben sich, vor allem um Koryphäen der Bildwissenschaften wie Rudolf Arnheim, Erwin Panofsky oder Meyer Schapiro (erneut allesamt Intellektuelle jüdischer Herkunft). Kracauer schrieb zuletzt mithilfe von Stipendien zwei weitere bedeutende Bücher, eine Filmtheorie und eine Geschichtstheorie. Obwohl er nicht nach Deutschland zurückkehren wollte, zog es ihn gegen Ende seines Lebens immer wieder in die alte – verlorene oder nie besessene – Heimat. In den 1960er Jahren erschienen in diversen Verlagen, vor allem bei Suhrkamp, Neuauflagen alter Texte und seine amerikanischen Bücher. Er pflegte seine prekären Freundschaften zu Adorno und Bloch und war ein hofierter Gast an zwei Kolloquien des legendären Forschungskreises »Poetik und Hermeneutik« um Hans Robert Jauß und Hans Blumenberg. Kracauer starb plötzlich und unerwartet im November 1966.

Mit diesem feinen Beobachter reist man durch signifikante Milieus der Geistesgeschichte: Man beobachtet die jüdische Renaissance in Frankfurt und besichtigt den Redaktionsbetrieb der Frankfurter Zeitung; man steht an der Wiege des westlichen Marxismus und auf dem Pausenhof der Frankfurter Schule; man begleitet Aufstieg und Fall des Films in Berlin, der europäischen Hauptstadt der 1920er Jahre; man begibt sich in die politischen Kämpfe zu Ende der Weimarer Republik und erfährt die zerstörerische Kraft von antisemitischer Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung durch den Nationalsozialismus und die Existenznot im Pariser Exil, mitsamt den Versuchen, den Nationalsozialismus zu erklären; man erhält Einblick in die sozialpsychologische Kriegsführung während des Zweiten Weltkriegs und in die Sozialwissenschaften in den Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges; und man bestaunt die gelungene Akkulturation des über Fünfzigjährigen in Amerika sowie dessen Heimweh nach Europa und die stetig ambivalenten Gefühle gegenüber Deutschland.

Mein Kracauer-Buch ist eine Biographie, in der es konventionell um »Leben und Werk« geht – das Werk, da es sich um einen philosophischen Schriftsteller handelte und sein Leben ohne das Werk weitaus weniger bedeutend wäre; das Leben, weil ohne es das Werk nicht zu verstehen und weitaus weniger aussagekräftig wäre. »Leben und Werk« finden in der Hypothese zusammen, dass das Leben und das Werk Kracauers im Zeichen der Existenzbewältigung stehen, und zwar im umfassenden Sinn: in der philosophischen Suche nach Sinn, im Willen, die gesellschaftliche Wirklichkeit zu ermitteln, im nackten materiellen wie physischen Kampf ums Überleben, schließlich in der Freude an der ästhetischen Arbeit.

Sollte ich der Biographie ein Adjektiv zuordnen, so wäre »sozial« am angemessensten. Zum einen wird versucht, die historisch-sozialen Kontexte zu beleuchten, innerhalb deren Kracauer handelte. So entsteht eine Art Parallelaktion zwischen diesen Kontexten und dem Leben, hier vor allem dem intellektuellen Leben des Protagonisten. Es sollen dabei Zusammenhänge zwischen disparaten Feldern angedeutet werden, die über die Person Kracauers miteinander verbunden sind – nicht Kausalitäten, aber Korrespondenzen. Harte, manchmal poröse Objektivitäten und das subjektive Ringen mit diesen Realitäten, reflektiert als »Erfahrungen«, sind aufeinander bezogen. Das Buch folgt im Grunde Kracauers filmischer Empfehlung an die Historik: Dominant sind die Bodenaufnahmen, die close-ups, mit gelegentlichen Luftaufnahmen oder Schwenks auf die Totale, den long-shots.

Zum anderen meint »sozial« die »Lebenswelt« Kracauers. Der von Husserl stammende Begriff steht übrigens im Zentrum Kracauers eigener sozialphilosophischer und ästhetischer Arbeit, denn »Lebenswelt« reicht bis in den Kernbereich der Philosophie hinein – als der Bereich, der dem eigentlichen Denken vorgelagert ist. Zur profanen Lebenswelt, die ich ausleuchten möchte, gehört die materielle Existenzsicherung, die Kracauer zeit seines Lebens intensiv beschäftigte, weil sie über weite Strecken prekär war. Daneben stehen die Sozialkontakte im Fokus. Die Herkunft, die Familie, Lehrer und Schüler, Freund- und Feindschaften, die symbiotische Partnerschaft mit seiner Lebensgefährtin »Lili«, die beruflichen Beziehungen, die Schicksalsgenossen der Flucht- und Exiljahre, die neue akademische Welt in Amerika – immer wird versucht, Kracauer in diesen Zusammenhängen zu sehen und den Blick der anderen auf ihn zu rekonstruieren. Insbesondere die Freundschaftsbeziehungen zu Adorno, Benjamin und Bloch interessieren mich: In meinem Buch wird das Porträt einer Gruppe gezeichnet, die um 1930 eine eigene avantgardistische Form des Philosophierens suchte und gemeinsam fand – einer, wie Bloch es nannte, »Philosophie in Revueform«, getragen von Denk- und Raumbildern, mit dem öffnenden Blick auf die Dialektik aufgeklärten Denkens und die Gleichzeitigkeit von Kultur und Barbarei, ebenso ästhetisch wie gesellschaftskritisch motiviert. Selbst nach der Erosion und Diffusion der Gruppe blieben ihre ehemaligen Glieder füreinander als Bezugs- oder Reibungspunkte relevant.

Letztendlich geht es in Kracauers Biographie um den Zugang zur Welt, einerseits um die Wirklichkeitserfassung, die ein fundamentales Bedürfnis des Protagonisten war – sein »anschmiegsames Denken« und seine Sehnsucht nach der konkreten, lebendigen Wirklichkeit dieser »Erde, die unsere Wohnstätte ist«, zeugen davon.10 Andererseits bedeutet Zugang zur Welt die Suche nach einem Platz in derselben, die sich doch als äußerst ungastlich, ja als dämonisch und lebensbedrohlich erweist. Kracauers Leben spiegelt in diesem Sinn durchaus die wirklichen Verhältnisse. Neben die Existenzbewältigung dieses Überlebenskünstlers tritt daher die Zeitdiagnose als zweiter Leitbegriff dieser sozialen Biographie.

Das Buch steht extraterritorial zur Forschung, die sich in den Fächern Germanistik, Literaturwissenschaft, Soziologie und Filmwissenschaft konzentriert hat. Es fragt nicht danach, welche Lücken zu schließen sind, welches Bild es zu korrigieren oder zu vervollständigen gilt. Gleichzeitig steht es auf den Schultern dieser Forschung, insbesondere der literaturwissenschaftlichen, ohne deren philologische Erschließung und Präsentation des Nachlasses von Kracauer kein Land zu gewinnen gewesen wäre und die in ihren Inhaltsanalysen wenig Raum für neue Erkenntnisse übrig gelassen hat. Das Buch ist keinem Ansatz verpflichtet (aber vielen Ideen), sondern folgt einfach dem Protagonisten auf seinen vielfältigen Wegen. Es betont jene biographischen Elemente, Episoden und Ereignisse, die nach meinem Empfinden Kracauers Leben am angemessensten beschreiben und erklären. Die Biographie ist diachron angelegt, aber episodisch strukturiert und damit voller Lücken, in die die Lebenswelt und die soziale Umwelt einströmen können. Die Episode ist per se fragmentarisch: Kein kohärentes (gelungenes oder misslungenes) Leben soll ausgewiesen, keine These angegriffen oder verteidigt, kein Rebus entschlüsselt werden.11 Analytische Konzentrate und narrative Passagen, Makro- und Mikroperspektiven, Nah- und Großaufnahmen stehen nebeneinander. Wie bei einem Zopf werden verschiedene Erzählstränge miteinander verknüpft. Der Zopf wird zusammengehalten durch den Lebensläufer und Zeitdiagnostiker Kracauer und seine Arten der Existenzbewältigung.

Für dieses Buch wurde die gesamte Korrespondenz Kracauers aus seinem Nachlass durchgesehen, der im Deutschen Literaturarchiv Marbach liegt. Diese Korrespondenz beginnt mit wenigen Ausnahmen erst im Jahr 1930, als die Kracauers nach Berlin zogen, da Kracauer seine in Frankfurt verbliebenen Briefe 1939 von seiner Mutter vernichten ließ.12 Wo eine veröffentlichte Korrespondenz vorliegt (Adorno, Benjamin, Bloch, Löwenthal, Panofsky etc.), bin ich diesen Ausgaben gefolgt. Kracauers Briefe aus Paris und New York – geschrieben auf Schreibmaschinen zum Teil ohne Umlaute und »ß« – wurden der damaligen deutschen Rechtschreibung angepasst. Augenscheinliche Tippfehler wurden stillschweigend korrigiert. Briefe in englischer Sprache habe ich in der Regel übersetzt und in der Fußnote darauf hingewiesen. Der Briefwechsel mit Margarete Susman stammt aus Susmans Nachlass, der ebenfalls in Marbach liegt. Zusätzlich zu den Korrespondenzen habe ich die thematischen Konvolute und die Materialsammlungen im Kracauer-Nachlass eingesehen. Viel Zeit habe ich in der Kracauer-Bibliothek in den Marbacher Katakomben verbracht. Da die biographische Quellenlage für die Jahre vor 1930 nicht so üppig ist wie für die Jahre danach, habe ich für die Kapitel über diese Zeit unter anderem mit den autobiographischen Romanen Ginster und Georg gearbeitet, natürlich im Bewusstsein, dass es sich um eine literarisch geformte Quelle handelt.

Der Bezug auf diese fiktionalen Ich-Dokumente bot sich an: Denn unter den Menschen lebte einer, der sie unterirdisch erforschte: Ginster. Wann immer ein solcher kursiver Satz oder Halbsatz auftaucht, sind es Ginsters oder Georgs Erfahrungen, die übermittelt werden. Das Bewußtsein, wie ein Fremder angestarrt zu werden, erschreckte Georgtief […].13 Ginster und Georg waren bereits in Frankfurt und Berlin Fremde, ehe Kracauer aus seiner Heimat vertrieben wurde. Das Fremdsein war eine Hypothek für den Privatmenschen, gleichzeitig aber auch eine Chance für den Beobachter der Umwelt. Denn der Fremde und Exilierte, so Kracauer rückblickend und sich auf Alfred Schütz beziehend, sei objektiver als seine heimischen Zeitgenossen, weil er nicht in die kulturellen Muster und Selbstverständlichkeiten seiner Mitmenschen eingesperrt ist. Mehr noch, er habe die bittere Erfahrung gemacht, aus den gewohnten Bahnen hinauskatapultiert worden zu sein. Als Fremder in einer Welt, die ihn außerhalb von Gemeinschaft gestellt hat, sah Kracauer für sich die Möglichkeit, »deren Oberflächenerscheinungen zu durchdringen, um jene Welt von innen verstehen zu lernen«.14 Nicht zuletzt die Erfüllung dieser Aufgabe diente Kracauer seiner eigenen Existenzbewältigung.

2

Die frühen Dinge: Vor 1918

Siegfried Kracauer wurde am 8. Februar 1889 geboren, im selben Jahr wie Charlie Chaplin und Adolf Hitler, zwei Figuren, die sein Leben beeinflussen sollten. Seine Geburtsstadt war Frankfurt am Main, eine historisch gewachsene Großstadt an einem Fluß, zwischen Mittelgebirgen, wie Kracauer sie 1928 in seinem Roman Ginster porträtierte. Wie andere Städte auch, nutzt sie ihre Vergangenheitzur Hebung des Fremdenverkehrs aus. Kaiserkrönungen, internationale Kongresse und ein Bundesschützenfest fanden in ihren Mauern statt, die schon längst in öffentliche Anlagen umgewandelt sind. Dem Gärtner ist ein Denkmal gesetzt. Einige christliche und jüdische Familien führen ihre Entstehung auf Ahnen zurück. Auch Familien ohne Herkunft haben es zu Bankfirmen gebracht, die Beziehungen mit Paris, London und New York unterhalten. Kultstätten und Börsen sind nur räumlich voneinander getrennt. Das Klima ist lau, die nicht im Westend wohnhafte Bevölkerung, zu der Ginster gehörte, kommt kaum in Betracht. Da er überdies in F. aufwuchs, wußte er von der Stadt weniger als von anderen Städten, die er nicht kannte.1Das hatte Kracauer geschrieben, bevor nach 1933 die jüdischen Bürger und Bürgerinnen der Stadt zunächst stigmatisiert und entrechtet, dann beraubt und ghettoisiert, schließlich deportiert und getötet wurden. Kracauer selbst war dann nicht mehr dort, sondern bereits in Städten, zu der die Priester des Kapitalismus Beziehungen unterhalten hatten. Wie in F. wohnte er allerdings auch in Paris und New York nicht im Westend und kam noch weniger in Betracht. Nun allerdings wusste er einiges Wesentliches über F., wo er aufgewachsen war, was er vorher nicht wusste.

Siegfried Kracauer hatte flüchten müssen und sein Zuhause verloren. Nach 1945 gab es keine Heimkehr, aber nach 1956 eine Rückkehr. Symptomatisch war ein Brief, den er im Oktober 1959 in New York von einer Dame aus Frankfurt erhielt, die sich an zwei Veröffentlichungen Kracauers zu erinnern meinte, die über dreißig Jahre zurücklagen und einen tiefen Eindruck bei ihr hinterlassen hatten: »Der Bruder des verlorenen Sohnes« und »Das Verbrechen des Ornaments«.2 Freilich hatte Kracauer keine so betitelten Texte verfasst. Vielleicht hatte die Dame nach all den Jahren, in denen Wasser den Main hinuntergeflossen war, nur ein bisschen was durcheinandergebracht: Soma Morgenstern, ein jüdischer Kollege Kracauers von der Frankfurter Zeitung, hatte 1935 einen Roman mit dem Titel Der Sohn des verlorenen Sohns veröffentlicht; und Adolf Loos, wie Kracauer Architekturkritiker, hatte 1908 seinen berühmten Essay »Ornament und Verbrechen« geschrieben; Kracauer selbst war schließlich Autor des Aufsatzes »Das Ornament der Masse« (1928). Vielleicht waren die falschen Zuordnungen bloßer Zufall. Dass aber die Worte vom »verlorenen Sohn« und vom »Verbrechen« in einem Atemzug und in Bezug auf Kracauer fielen, hätte sich kein Psychoanalytiker besser ausdenken können. »Ach! Hätte mer die Judde noch!« hieß es so manches Mal nach 1945 zunächst mit Blick auf das zerbombte Frankfurt (dem Massenmord war demnach das Strafgericht gefolgt) und später angesichts des Verlusts von rund 30000 Frankfurter Juden, die diese Stadt mitgestaltet hatten.3 Dazu gehörte Siegfried Kracauer, ein Frankfurter »Bubb«, der Mundart reden konnte, aus einer Familie, die aus einer Kreuzung von jüdischen Einheimischen und jüdischen Zuwanderern bestand.4 Adolf und Isidor Kracauer, zwei Brüder aus Schlesien, der eine Handelsvertreter, der andere ein studierter Lehrer, heirateten die beiden Schwestern Hedwig und Rosette Oppenheim aus Frankfurt, die eine hochgebildet und intellektuell, die andere praktisch veranlagt, aber ungeschickt im Umgang mit Menschen.5

Frankfurt am Main war für deutsche Verhältnisse immer eine wohlhabende Stadt gewesen. Das hatte sie vor allem dem Handel zu verdanken, den auch die vielen Kriege nicht zerstören konnten. Seit 1240 stand die prosperierende Messe unter kaiserlichem Schutz, stets gab es eine sehr wohlhabende Oberschicht, hervorgegangen zunächst aus den Restbeständen des mittelalterlichen grundbesitzenden Adels und dann, nach der Reformation, ergänzt von vermögenden und zugezogenen Franzosen, Niederländern, Italienern, die sich in Frankfurter verwandelten. »Als letzte vor 1866«, so Selmar Spier, Kracauers Jugendfreund und Autor eines schönen Buches über das Frankfurt vor 1914, »waren die Juden zu den Frankfurter Bürgern gestoßen, die Mitglieder der Jahrhunderte alten Judengemeinde«, deren Quartier die »Judde’gaß« gerufen wurde, darunter Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), der Begründer der Rothschilddynastie.6 Die Industrialisierung verlief am Untermain weder gleichmäßig noch reibungslos. In den Außenvierteln siedelten sich mechanische und chemische Fabriken an, aber die patriarchalisch herrschenden Kräfte der Stadt wehrten sich bis in die 1870er Jahre erbittert gegen die Industrialisierung, von der sie Schaden für Handel und Luxus befürchteten. Gefahr drohte auch politisch: 1866 verlor Frankfurt den Status eines unabhängigen Stadtstaates mit der Annexion durch Preußen. Trotz der konservativen oder sogar restaurativen Kräfte erlebte die Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen enormen Modernisierungsschub, vor allem dank demokratisch gesinnter Bürger, denen sich die emanzipatorisch gesinnten Frankfurter Juden anschlossen. Der Eiserne Steg und die Oper, der Palmengarten und die Universität, der Hauptbahnhof und die Osthafenerweiterung veränderten das Gesicht der Stadt, die zu einer modernen Großstadt wurde. Zwischen 1872 und 1884 wurde auch das jüdische Ghetto abgerissen. Detlev Claussen fasst diese große Frankfurter Transformation unter dem Begriff der »paradoxen Moderne in wilhelminischer Gestalt« zusammen: eine »Erfahrung des Liberalismus als einer gesellschaftlichen Mischform, in der sich feudale Relikte mit den Kräften des Industrialismus kreuzen«.7 Das galt insbesondere für die jüdischen Bürger: »Es gab zwar Gleichheit vor dem Gesetz, und im Reich (wenn auch nicht in Preußen) allgemeines gleiches Wahlrecht zum Parlament und Preß- und Gewerbefreiheit«, so Selmar Spier, »aber sonst war alles noch lebendig, was 1900 Jahre Christentum und 250 Jahre Kleinstaaterei an Gegensätzen, Klassen, Abneigungen, vorgefaßten Meinungen hervorgebracht hatten.«8

Sinnbild der jüdischen Verbürgerlichung war die Frankfurter Zeitung, Kracauers spätere Arbeitgeberin. Ihr Gründer, der Bankier Leopold Sonnemann (1831-1909), war ein »Achtundvierziger« und Anhänger des Nationalparlaments in der Paulskirche. Seit 1856 erschien die Zeitung als Börsenblatt, die im Laufe des folgenden Jahrzehnts verschiedene Namen trug und auch einen politischen Teil erhielt. Im Jahr 1866 floh Sonnemann vor den in Frankfurt einrückenden preußischen Truppen, kehrte aber bald zurück. Von nun an, es war der November 1866, erschien die Zeitung unter dem Namen Frankfurter Zeitung.9 Sonnemann war der idealtypische Frankfurter jüdische Großbürger mit demokratischer Gesinnung, ein Stadtverordneter und Mäzen, der die städtischen Einrichtungen unterstützte, unter anderem das Städelsche Kunstinstitut und die Stiftungsuniversität.10 Er war ein Sozialreformer, der den Zweifrontenkampf gegen Bismarck und Lassalle suchte. Die von ihm bis zu seinem Tod herausgegebene Zeitung folgte der sozialliberalen Linie der Deutschen Volkspartei, ohne ein Parteiblatt zu sein; sie war prokapitalistisch und lehnte zugleich den Scheinkonstitutionalismus des Kaiserreichs ab. Zudem war sie von jener erwähnten eigentümlichen Frankfurter paradoxen Modernität geprägt. Paul Arnsberg, nach 1945 Chronist der Frankfurter Juden, stellte fest: »Die ›Frankfurter‹ galt sicher als fortschrittlich und liberal, war aber dem Frankfurter Lokalcharakter gemäß in ihrer ›Infrastruktur‹ beinahe im Barockstil patrizierhaft und konservativ.« Innerhalb der Zeitung hatte Sonnemann eine kollegiale Verfassung etabliert, und die Redaktion war vom Verleger unabhängig. Aber »bei aller Redaktions-›Konferenz‹-Demokratie herrschte dort das ungeschriebene Gesetz der festgefügten Hierarchie und Autorität, welches sich auch in dem Stil und der Art des Mobilars« in der Großen Eschenheimer Straße 81-87 ausdrückte.11 Mit dem Aufstieg Frankfurts zur führenden Banken-, Handels- und Industriestadt erblühte auch die fortschrittlich-konservative FZ und wurde zu Deutschlands angesehenstem Blatt mit internationaler Bedeutung. Außerhalb Frankfurts beachtete man sie vermutlich stärker als in der Stadt selbst.12 Das änderte sich auch nicht, als Sonnemann nach 1910 die Geschicke seinen Enkeln Heinrich und Kurt Simon überließ.

Siegfried Kracauers Frankfurter Kindheit um 1900 war offenbar keine besonders freudvolle. Über seine Familiengeschichte wusste er, der von allen Friedel gerufen wurde, lange Zeit so gut wie nichts. Es war zuhause nicht darüber geredet worden. Erst als es ans Sterben ging, stieg der Onkel in seine Kindheit, dabei schien sein Geist etwas verwirrt. Auch die Mutter hatte ihre Jugend gehabt, lauter verborgene Kinderjahre, um die er nicht wußte, und es ging immer noch weiter zurück, wie bei einer Schreibtischschublade von unermeßlicher Tiefe. Vergeblich suchte Ginster sie aufzureißen.13Als Siegfried Kracauer 1930 heiratete und nach Berlin übersiedeln wollte, stellten die Behörden Ungereimtheiten bei der Namensschreibung fest: Kracauer, Krakauer oder Krackauer? Sie forderten Auskünfte über die C-und-K-Frage, Nachforschungen wurden erforderlich.14 Auch in der Frankfurter Familie der Mutter, so stellte sich heraus, waren zwei Namen im Umlauf: Oppenheim und Oppenheimer. Allmählich kam mehr Licht in die Familienchronik.

Nach den Angaben von Hedwig Kracauer wurde Siegfried Kracauers Vater Adolf im März 1849 im niederschlesischen Sagan geboren (dem heutigen Żagań), einem Zentrum für Tuchfabrikation, Wollspinnerei, Woll- und Leinweberei. Der Großvater, aus Oberschlesien zugewandert, gehörte dem Synagogen-Vorstand an. Adolf hatte einen drei Jahre jüngeren Bruder Isidor, über den Hedwig schrieb, dass er das Gymnasium besuchen durfte, wo ihm »klar wurde, daß seine Lebensarbeit historischen Studien gewidmet werden sollte. Er erreichte allerdings sein Ziel auf einem kleinen Umweg. Dem Wunsche seiner Mutter nachgebend, die ihn als Rabbiner sehen wollte, begann Kracauer nach glänzend bestandenem Abitur seine Studien am theologischen Seminar in Breslau, wo wohl sein tiefes Interesse am Judentum sich noch festigte, wo er aber bald erkannte, daß seine Begabung ihn nicht zur geistlichen, sondern zur gelehrten Laufbahn hindrängte. Er sattelte daher bald um und gab sich auf der Breslauer Universität dem Studium der Geschichte, nebenbei dem der Geographie und Germanistik hin.«15 Damit Isidor studieren konnte, ergriff Adolf, der Familiengeschichte nach, einen praktischen Beruf. Er wurde zunächst Soldat und dann Handelsreisender in Tuchsachen – er reiste in Stoffen, feiner englischen Ware, die er selbst nicht trug.16 Die Firmen, für die er arbeitete, lotsten ihn weg von Sagan, unter anderem nach Frankreich. Sein jüngerer Bruder hatte indes – nach dem Staatsexamen und der Doktordissertation – am Philanthropin (der Realschule der Israelitischen Gemeinde) in Frankfurt am Main zunächst vorläufig und dann fest als Oberlehrer (ab 1876) eine Stelle erhalten. Dort lernte er die 1862 geborene Hedwig Oppenheim kennen, älteste Tochter von Ferdinand und Frederike Oppenheim, die einen Großhandel für Handarbeitswaren führten. Sie hatte sechs Geschwister, darunter Rosette (geboren 1867), die drittälteste Tochter. Frederike Oppenheim starb bereits 1885 im Alter von nur 48 Jahren, vermutlich an Darmkrebs.17 Isidor hatte zuvor Hedwig geheiratet, und beide übernahmen gemeinsam ab 1885 die Leitung der Julius und Amalie Flersheimschen Stiftung, einer Anstalt zur Erziehung mittelloser verwaister und halbverwaister jüdischer Knaben. Daneben war Isidor Kracauer weiterhin als Lehrer und Wissenschaftler tätig – er sollte die Geschichte der Frankfurter Juden von 1154 bis 1825 schreiben.18 Hedwig war seine intellektuell ebenbürtige Mitarbeiterin. Das arbeitsame Paar hatte keine leiblichen Kinder.

Im Jahr 1888 vermählten sich dann auch ihre Geschwister Adolf Kracauer und Rosette Oppenheim, deren Altersunterschied 18 Jahre betrug. Als Siegfried geboren wurde, war sein Vater bereits 40 Jahre alt und ständig auf Reisen. Wenn er da war, sagt das Ginster-Kind zu ihm: Ich wollte, du wärest wieder fort. Die Atmosphäre war erdrückend. Wenn der Vater nach Hause kam, in die einfache Wohnung im Frankfurter Nordend, Elkenbachstraße 18, hüllte sein Havelock […] das ganze Elternhaus ein. […] Unter ihm lebte die Mutter, kaum daß sie die vertragene Hülle manchmal zu lupfen vermochte – ins Freie konnte sie nicht. Adolf Kracauer war indes kein schlechter Mensch. Seine Frau schickte er in die Sommerfrische, er sparte für sie und Ginster die Pfennige zusammen, und wenn das Fleisch einmal gut geriet, zart, doch ohne allzu viel Fett, erheiterte er sich sogar und erzählte die paar Witze, deren Pointe er immer versäumte. Aber dann zog wie eine Wetterwolke wieder der Havelock herauf […] und das Wohnzimmer verfinsterte sich. Adolf Kracauer muss ein sehr trauriger Mensch gewesen sein, einer, der mit dem Leben haderte. Am Sonntagnachmittag ging er mit der Familie spazieren, immer derselbe Spaziergang, Ginster haßte die Straßen am Sonntag. Sie gingen durch das Westend, wo die Villen und Herrschaftshäuser sich in ihre Vorgärten zurückziehen, damit der Asphalt sie nicht streift. […] Die Herrschaften sitzen hinter den Vorhängen oder sind auf dem Land. Der Vater verweilte vor den Villen und schätzte sie ab. Er hätte gerne so gewohnt, war aber weit entfernt, es sich leisten zu können. Wahrscheinlich verdiente er sogar weniger als sein Bruder, der Lehrer, dessen Studium er mitfinanziert hatte. Wenn er nach dem Aufenthalt in Häusern, die er niemals betrat, wieder unter den Havelock schlüpfte, hätte Ginster zu ihm schlüpfen mögen und ihn streicheln, weil er so trüb an den Villen vorbeistrich.19Aber dazu kam es nicht. Als Adolf Kracauer 1918 starb, waren Siegfrieds Gefühle noch immer blockiert. Keine Träne floss, anders als bei den kitschigen Filmen oder Romanen, die den jungen Mann durchaus berühren konnten. Im Gegenteil, er war erleichtert. Adolf Kracauer, der nach Angaben seiner Schwägerin zeitlebens bei bester physischer Gesundheit, aber ein ausgeprägter Hypochonder war, wofür er in der Familie oft belächelt wurde, verließen am Ende seines Lebens die geistigen Kräfte.20 Die Mutter hatte es zuletzt noch schwerer mit ihm als sonst. Nun sollte sie es, nach Absicht ihres Sohnes, besser haben.

Mit seiner Mutter war Friedel, das Einzelkind, oft allein. Wie dem Vater fehlten auch ihr eine natürliche Lebensfreude und Ich-Stärke. Hedwig beschrieb ihre Schwester als arbeitsam, sparsam und diszipliniert, streng gegen sich und andere, gewissenhaft, pünktlich und pedantisch, von Sorgen geplagt, labil und introvertiert, abergläubisch und schwarzsehend. Sie fraß alles in sich hinein. Selten, wenn das Leben ihr einfach zu viel zumutete, schrie sie und tobte sie.21 Auch Ginster berichtet von einer depressiven Glocke, unter der die Mutter lebt, auch als der Havelock nicht mehr drückt. Grundlos erklärte sie mitunter, gerne sterben zu wollen: auch wenn sie vergnügt war und lachte. Ihr Lachen dauerte lang, wenn es einmal kam, setzte immer wieder ein und trieb eine fremde Röte in ihre Wangen. Das Rot konnte ebensogut den Beginn einer schrecklichen Stummheit bezeichnen, die tagelang währte, es glühte in Fällen der Ungerechtigkeit auf, es war eine sichtbare Sprache, die alles ausdrückte, wozu die Worte nicht reichten. Ginster sorgt sich um seine alternde Mutter, der zunächst ein Zahn ausfällt, deren Rücken eine leichte Krümmung bekommt und deren Essen nicht mehr immer gelingt. Er beobachtete, wie sie zerrann, sie wurde abgetragen wie ein Bauwerk, ohne daß Hände sich zeigten.22 Er kann zusehen, wie diese Frau zerbricht an der alltäglichen Kälte des Lebens und der Gefühllosigkeit der Menschen, die sich freudig und enthusiastisch in einen Kriegswahnsinn stürzen, als wenn darin ihr Lebensglück liegen würde.23 Wahrscheinlich hatte sich auch der kleine Friedel schon für seine Mutter verantwortlich gefühlt, die sich wiederum beständig Sorgen um ihn machte. Beide waren alleinerziehend.

Abb. 4: Siegfried und Rosette Kracauer um 1900.

Abb. 3: Siegfried Kracauer um 1894.

Friedel ging oft in die Pfingstweidstraße 14, zum Internat des Philanthropin. Dort gab es andere Jungen, vor allem aber ein zweites Zuhause. Der Haushalt und die geistige Welt von Onkel und Tante wird dem jugendlichen Kracauer wahrscheinlich mehr behagt haben als sein erstes Zuhause. Im Ginster finden sich zahlreiche Stellen, wo das praktische Handwerk des Historikeronkels – er arbeitet mit Papier, Stift, Schere, Pinsel und Kleber – bestaunt und bewundert wird. Isidor Kracauer war ein Lehrer, der nicht nur Wissen, sondern auch Geduld lehrte. Nach Hedwigs Urteil hatte er eine außergewöhnliche pädagogische Begabung.24 Das Sterben und der Tod des Onkels (der reale, Isidor, starb 1923) werden im Roman im Unterschied zum Ableben des Vaters ausführlich beschrieben.

Abb. 5: Isidor Kracauer um 1900.

Friedel trieb sich zudem oft auf der Straße herum. Wie der spätere Flaneur streunte der Junge durch die Stadt. In seinen Feuilletons berichtete Kracauer später darüber: »Dem Knaben war Frankfurt unendlich. Schwamm wie so oft in der Dämmerung jedes Laternenlicht in einem leuchtenden Nebelhof, so wurde er wie ein Mondsüchtiger aus dem Haus getrieben und schweifte ziellos durch die ungreifbaren Straßen.« Jene Streifzüge »wurden im Rausch unternommen und erzeugten in mir ein Glücksgefühl ohnegleichen. Ihr Merkmal war, daß sie mich stets aus dem Dunkel in die Helle führten.«25 Friedel bereiste jede Straße wie ein Herrscher seine Provinz, und zwar inkognito wie Harun al Raschid. Ein besonders anziehender Ort war der Bahnhof, wo Friedel gleichsam zwischen den Menschen weilte, ohne mit ihnen zusammenzusein. Hier träumte er von anderen Orten: »Schon als Kind besuchte ich gerne Bahnhöfe. Ich saß stundenlang auf einer Bank und beobachtete gedankenlos glücklich die Reisenden, die vereinzelt eintrafen und in Schwärmen hinausströmten. Ich versank in den Tafeln der Abfahrts- und Ankunftszeiten und empfand eine rätselhafte Freude darüber, wenn das, was sie verhießen, pünktlich auf die Minute in Erfüllung ging. Ich löste mir Bahnsteigkarten zu besonderen Zügen, geriet in Erregung, wenn plötzlich das runde Licht an der Glasschürze erstrahlte, das der Vorbote des großen Ereignisses war. Ließ mich in der Menschenmasse vor den langgestreckten Wagen widerstandslos zerren und stoßen und trieb zuletzt weit hinaus in die Einsamkeit, in der fernab vom Publikum die ungeheure Lokomotive sich dehnte.«26 Die Menschen trafen sich an diesem Ort, um in alle Himmelsrichtungen auseinanderzugehen. Sie waren Vagabunden wie der kleine Junge, der sie beobachtete. Vielleicht auch ähnlich einsam. Kracauer selbst wurde zeitlebens etwas »Bahnhofhaftes« nachgesagt.27

Die Kracauers/Oppenheims waren eine jüdische Familie und gehörten der Israelitischen Gemeinde an. Frömmigkeit und das Befolgen der religiösen Vorschriften waren aber kaum die entscheidenden Elemente ihres Judentums. Wahrscheinlich hatten sie eher jenes »tiefe Interesse am Judentum«, das Hedwig ihrem Mann Isidor zuschrieb. Damit war ein historisches und kulturelles Verbundenheitsgefühl zur jüdischen Religion gemeint – ein Gruppengefühl von etwas anderer und vermutlich stärkerer Ausprägung als bei Katholiken und Protestanten, da es sich um eine Minderheit handelte, die gesellschaftlich diskriminiert wurde. Siegfried Kracauer besuchte weder die Synagoge noch feierte er Bar Mitzwa. Aber er berichtete einmal, dass ihn die jüdische Sage von den 36 Gerechten seit der Kindheit beschäftigt habe.28 Er wuchs offensichtlich nicht völlig ohne das kulturelle Gepäck jüdischer Tradition auf. Isidor wird darauf geachtet haben.

Ungeachtet dessen, wie sehr sie sich mit dem Judentum und der Israelitischen Gemeinde identifizierten, lebten die Frankfurter Juden an einer Grenze. Selmar Spier erzählte folgendes Erlebnis: »Ich mag 4 Jahre alt gewesen sein […], als ich zum erstenmal mit der Religion bekannt wurde, in die ich hinein geboren bin: ein Kind, ein Gassenbub vermutlich, wie man bei uns zu Hause unbehütet herumstreichende Jungen zu bezeichnen pflegte, rief mir […] ein Wort nach: Judd’. Ich wußte nicht, was das war, fühlte aber die beleidigende Absicht und protestierte blindlings bei der […] Mutter. Deren Antwort war erstaunlich und löste bei mir ein Gefühl völliger Hilflosigkeit aus: ›Du bist einer‹ sagte sie.«29 Frankfurt war eine Judenstadt – bis in den Frankfurter Dialekt hinein kann man die jiddische Spur verfolgen (Dappes, Zores, Gedibber). Doch die Öffentlichkeit war nicht jüdisch, sondern christlich – die Pflege des Judentums war etwas Privates. Und die »Judenriecherei« war ausgeprägt – man wusste eben, wer ein Judd’ war.30 Umso mehr, wenn man wie Friedel Kracauer aussah.

Abb. 6: Siegfried Kracauer, ca. 1907.

Als fremdländisch negroid wurde seine Physiognomie oft empfunden, vor allem wegen der großen platten Nase und den dunklen Augen.31 Für die christlichen Eingeborenen Frankfurts sah das nach Orient aus oder besser: nach Ostend, jüdisches Viertel, »Klein-Jerusalem«.

Im Frankfurter Ostend lag einst die Judengasse, hier lebten bis 1880 mehr als 80 Prozent der jüdischen Bevölkerung und bis 1914 mehr als die Hälfte. 44 Prozent der gesamten Einwohnerschaft des Ostend war vor dem Ersten Weltkrieg jüdisch.32 Hier, in der Börnestraße, am Börneplatz und in der Schützenstraße, befanden sich die wichtigsten Synagogen. Viele jüdische Bürger verließen nach und nach das Viertel und zogen entweder ins Nordend (wo die Kracauers wohnten) oder, wenn möglich, ins Westend (wo die Villen waren). Das hatte auch mit den »Pollacken« zu tun, wie die Ostjuden oft abfällig genannt wurden, die Armut und »Undeutsches« in die Stadt brachten und den assimilierten Juden unangenehm waren. Auch Ginster staunte: Sie trugen Kaftane und wallende Bärte, sie redeten zu zweit, als ob sie zu vieren gingen – Juden, die wie Imitationen wirkten, so echt sahen sie aus.33 Ins Ostend kamen die weggezogenen Juden an den Freitagabenden und den jüdischen Feiertagen. Oder die Kinder, wenn sie in die Schule gingen.

Das Philanthropin lag bis 1909 in der Rechneigrabenstraße 14, in der Nähe des heutigen Dominikanerplatzes, inmitten des Ostend, eine Straße, wo sehr viele ostjüdische Emigranten wohnten.34 Dort unterrichtete Isidor Kracauer, der meistens die Hauptrede bei festlichen Gelegenheiten hielt (und dabei scheinbar »Sprechhemmungen« überwinden musste).35 Schon deshalb schickten Adolf und Rosette Kracauer 1898 ihren Sohn an diese Schule. Das Philanthropin war, so Arnsberg, »das Symbol der Liebe der jüdischen Bürger zu ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main«.36 Die Schule der Israelitischen Gemeinde war formell gesehen keine jüdische Schule, denn dort wurden auch andersgläubige Lehrer eingestellt und nichtjüdische Schüler aufgenommen. Gleichwohl folgte sie dem Ziel des liberalen deutschen Judentums, die Gleichstellung und Gleichberechtigung der Juden durch Bildung zu fördern. Natürlich war Deutsch die Unterrichtssprache und die konfessionelle Erziehung auf den Religionsunterricht beschränkt. Das Philanthropin sollte eine »Stätte der Humanität« sein, was auch die Bedeutung des Namens ist.37 Nach dem Urteil Arnsbergs war es eine der besten Schulen, die es in Frankfurt gab.38

Abb. 7: Das Philanthropin. Zur Erinnerung an die Einweihung des Schulgebäudes 1843.

Derart hymnische Töne waren von Kracauer zwar nicht zu hören, aber auch nichts Gegenteiliges. Der Bub hatte ohnehin genug mit sich selbst zu tun. In den Augen seiner Mitschüler war er sicherlich ein Sonderling, der ihnen in seinem Notizbüchlein Zensuren erteilte. Dort hinein zeichnete er auch Szenen des Schulalltags oder Spiralen und andere Ornamente.39 Als Vierzehnjähriger war er der Kleinste in der Klasse, zudem machte ihm sein auffälliges Äußeres zu schaffen. Er empfand sich als hässlich. Das Schlimmste aber war seine Sprachbehinderung. Seinem Tagebuch ist die ganze Verzweiflung zu entnehmen: »O Gott, hilf mir doch und gieb mir die Kraft, meinen Fehler zu überwinden. Denn wenn ich nicht mehr stottere, dann fühle ich die Kraft in mir, es zu etwas zu bringen. Und laß mich auch zu einem guten Menschen werden, der seine Pflicht thut und offen ist, den seine Mitmenschen lieben.«40 Der kleine Friedel war nicht nur unglücklich, sondern machte sich selbst für sein Unglück verantwortlich und setzte sich unter großen Druck. Gott half ihm auch nicht, eher ermöglichte es ihm seine Phantasie, mit unfreundlichen Wirklichkeiten zurechtzukommen: »Wenn ich als Kind in Frankfurt lange auf eine Straßenbahn warten mußte, ignorierte ich absichtlich die Möglichkeit einer solchen und ging, langsam, ein Stück weiter – als ob Straßenbahnen überhaupt nicht existierten. Dann kam sie gewöhnlich, wie angelockt durch mein Benehmen.«41

Im Frühjahr 1904 war seine Zeit im Philanthropin beendet. Der »Schüler Siegfried Kracauer« erhielt »als Anerkennung für Fleiß und gutes Betragen« »gemeinverständliche Vorträge« des Sachbuchautors Lassar-Cohn über Die Chemie im täglichen Leben.42 Friedel wechselte danach in die Obersekunda der Klinger-Oberrealschule zu Frankfurt am Main. Diese Schule war aus der Höheren Bürgerschule hervorgegangen, die einst für Kinder des »intelligenten Gewerbe- und Kaufmannsstandes und der Beamten« vorgesehen war. Ab 1901, nachdem Gymnasium und Realgymnasium beziehungsweise Oberrealschule gleichgestellt worden waren, lag die Klingerschule (benannt nach dem Frankfurter Dichter des Sturm und Drang) nördlich der Friedberger Anlage am Hermesweg/Mauerweg im Nordend, ganz in der Nähe des Bäckerwegs, wo die Kracauers nun wohnten. Um diese Zeit machte auch Ernst May am Klinger sein Abitur. May wurde in den 1920er Jahren einer der führenden Architekten und Stadtplaner der Republik und sorgte als Siedlungsdezernent der Stadt Frankfurt zwischen 1925 und 1930 für nachhaltigen modernen sozialen Wohnungsbau. Kracauer beobachtete sein Schaffen stets mit Aufmerksamkeit und Sympathie. Über der Schule leuchtete offenbar der Stern fortschrittlicher Architektur. Der in diese Richtung ebenfalls begabte Kracauer erhielt im Reifezeugnis 1907 ein »sehr gut« in Mathematik, Naturbeschreibung und Zeichnen. Bei den Fremdsprachen Französisch und Englisch reichte es hingegen bloß für ein »genügend«. Im Fach Deutsch, befanden die Prüfer, besitze er »eine anerkennenswerte Gewandtheit im schriftlichen Ausdruck, gute Kenntnisse in der Literaturgeschichte und ein reifes Verständnis für ihre Meisterwerke«.43 Der Abiturient hatte es sogar geschafft, einen Reise-Artikel in der Frankfurter Zeitung unterzubringen.44 Dieser blieb allerdings erst einmal eine Eintagsfliege.

Die Reifeprüfung für das Studium hatte der Achtzehnjährige nun in der Tasche, aber im Leben fehlte ihm Entscheidendes: »Eine Menschenseele möchte ich finden, nur eine, mit mir durch das Leben in gemeinsamer Arbeit in engster Freundschaft verknüpft. Alles in mir schreit nach einem Freund, mein ganzes jetziges Leben und Sehnen ist eins: Die Suche nach dem Freund. Wo ich aber anpoche, finde ich verschlossene Türen und widerwillige Gesichter. Es ist furchtbar schwer, allein zu stehen!«45 Um 1907 lernte Kracauer den gleichaltrigen Max Flesch kennen, den Sohn des Frankfurter Stadtrats für Gesundheitswesen Dr. Karl Flesch, den er »mit hochstrebenden Gefühlen« zu Hause besuchte – »ein Mensch bildschön, u. viel, viel größer als ich. […] Oh ja! Ich kam mir klein neben ihm vor, winzig klein«.46 Sein eigenes hoffnungsloses Verlangen nach Freundschaft mit diesem Flesch verglich Friedel (oder Friedrich, wie er sich nun manchmal nannte) mit Tonio Krögers leidenschaftlicher Liebe zu Hans Hansen, dem kräftigen Burschen mit den blauen Augen, der in »glücklicher Gemeinschaft mit aller Welt lebte«, insbesondere mit der gleichfalls von Tonio verehrten blonden Inge, während der südländische Tonio neidisch, sehnsuchtsvoll und schwermütig nicht am Leben teilhatte und sich in die Kunst flüchtete.47 In gleicher Weise wie Tonio in die Kunst stürzte sich Friedel in die Bücher. Neben Thomas Mann spendeten vor allem Adalbert Stifter und Hermann Hesse dem Adoleszenten Trost in der imaginären Welt jenseits der Blonden und Blauäugigen und begleiteten ihn durch diese schweren Jahre. Stifters Glücksutopie Der Nachsommer von 1857, wo so gut wie nichts passiert, aber das Leben der Protagonisten vollkommen und erfüllt ist, war ein Lieblingsbuch Kracauers. Die Sprache Stifters, das förmliche Versinken des Erzählers in den Dingen der Natur, wird eine beruhigende Wirkung auf den nach Orientierung suchenden jungen Mann zwischen Abitur und Studium gehabt haben. »Einfachheit, Halt und Bedeutung« – dies sind die drei letzten Worte des Romans, und für Kracauer waren sie wie Fixsterne in einem als schwierig empfundenen Leben, vornehmlich dann, wenn es ihm besonders schlecht ging.48 Neben Stifters idealisiertem Heinrich Drendorf gefiel ihm Hermann Hesses Hans Giebenrath, ein liebenswerter, aber leicht extravaganter Sonderling, eben kein gewöhnlicher Schüler. Giebenraths Mutter ist bereits gestorben (zuvor war sie immer kränklich und bekümmert), sein Vater ist streng und ehrgeizig. Am Ende kommt dieser außergewöhnliche Junge unter die Räder der verständnislosen Welt der Erwachsenen. Vielleicht ist Friedel dem Hans »auf seinen Traumwegen im Kinderlande« mit einem starken Identifikationsgefühl gefolgt. Das Giebenrath’sche Haus in Unterm Rad liegt jedenfalls in der Gerbergasse, die wiederum an einen »mit gelbem Ginster bewachsenen Bahndamm« stößt.49 Diese Romane waren in Kracauers Jugend »von entscheidendem Einfluß« auf seine Entwicklung, wie er Thomas Mann später berichtete. Und Hermann Hesse dankte er in »Liebe und Verehrung« für »die alten wunderbaren Pfade […], die ich einst unter Ihrer Führung gegangen war«.50 Überhaupt las der junge Mann, was ihm unter die Augen kam, von den kleinen Reclam-Bändchen, deren Ästhetik ihm gefiel, bis hin zu gewichtigen philosophischen Büchern wie Oswald Külpes Einleitung in die Philosophie, dessen vierte Ausgabe von 1907 er durcharbeitete.51 Kracauer war ein Autodidakt, der systematisch seine Bildungslücken schloss.52

Die Familie drängte Kracauer, Architekt zu werden – seiner Spiralen wegen, meint lakonisch Ginster –, aber es steckte doch mehr dahinter.53 Schon als Vierzehnjähriger bezeichnete er sich selbst dem Onkel gegenüber als »stildurstig«.54 Die Seiten seines Tagebuchs sind übersät mit fantastischen Ornamenten. Und nicht zuletzt hatte »Kracauers Blick« auf die Welt, auf die Dinge und die Menschen von Beginn an eine räumliche Dimension. Der Akt des Sehens gehörte konstitutiv und in seinem Fall auch intuitiv zur Weltaneignung und Welterfahrung: »Kracauers Denken ist auf eine besondere Weise der Anschaulichkeit verpflichtet« (Lorenz Jäger).55 Bereits die Architektur verlangte den »Primat des Optischen« (Adorno), der wiederum seinem Denken die ihm eigene Note gab.56

Kracauer begann sein Architekturstudium im April 1907 an der Großherzoglichen Technischen Hochschule in Darmstadt. Dort stellte er während eines Ferienpraktikums im August fest, dass ihm die planungsausführende Arbeit am Bau nicht lag: Sie »ist mir das Entsetzlichste, was ich mir jetzt denken kann. Die stumpfsinnige Arbeit ist mir verhaßt. Ich zähle immer schon die Stunden bis Schluß.«57 Nach Feierabend konnte er endlich lesen; Romane und Biographien, Nietzsche und Dostojewski, auch philosophische Bücher – was eben der Praktikant eines Vorarbeiters in den Pausen zwischen dem Verputzen von Wänden so liest. Im zweiten Semester – er belegte Veranstaltungen über Hochbaukonstruktionen, »bürgerliche Baukunst«, darstellende Geometrie, anorganische Experimentalchemie und »Geschichte und Theorie des Ornaments« – begann der Student, sich in Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft zu vertiefen, und zwar zusammen mit dem Lehramtskandidaten Felix Hentschel, der in Frankfurt Physik und Mathematik studierte und in der Pfingstweidstraße 14 zur Untermiete wohnte.58 Mit Hentschel hatte Kracauer endlich jemanden zum »Symphilosophieren« gefunden, wie er später das gemeinsame Lesen, Nachdenken, Interpretieren nannte.59 Doch schon im Wintersemester 1907/08 verließ Kracauer Darmstadt und wechselte nach Berlin an die Technische Hochschule, wie die TU Berlin vor 1946 hieß. Dort besuchte er neben den Fachlehrveranstaltungen die Vorlesung Georg Simmels über das »Problem des künstlerischen Stils«. Simmel modifizierte darin die Ornamentkritik von Adolf Loos, was den Studenten außerordentlich beeindruckte, so dass er Simmel persönlich aufsuchte.60 Der Kulturphilosoph war zwar kein ordentlicher Professor, aber in Berlin um 1910 eine Kultfigur. Er, der Außenseiter jüdischer Herkunft, verstand es, sich als Intellektueller in der Öffentlichkeit jenseits des Campus sichtbar zu machen. Sogar im Ausland kannte man ihn. Simmel bevorzugte den Essay und unkonventionelle Denkwege. Seine wissenschaftliche Tätigkeit war nicht allein akademisch ausgerichtet, sondern suchte den Bezug zur Gesellschaft; seine Philosophie klebte nicht an Begriffen, sondern zog hinaus in die moderne Welt von Geldwirtschaft und Großstädten. Der Kulturphilosoph gehörte zu den Gründervätern der Soziologie, und sein anschauliches Denken begeisterte den »Wirklichkeits- und Augenmenschen« Kracauer.61 Aber nicht nur ihn: Wenn Simmel sprach, waren die Hörsäle voll. Die klügsten studentischen Köpfe scharten sich um ihn – unter anderem Margarete Susman, Georg Lukács und Ernst Bloch. Wissenschaft, Kunst, Religion und Moral maß der »Lebensphilosoph« daran, ob sie dem Leben dienten. Es ging ihm um »echtes« Erleben – »für die psychophysische Lebenseinheit der Individualität im Zusammenhang mit einer unmittelbar und lebendig erlebten Realität«.62 Simmel war ohne Frage ein Philosoph der fragmentierten Moderne, der »das Empfinden eines fundamentalen Risses« in der modernen Kultur artikulierte.63 Kracauers erster Kontakt mit Simmel war offenbar nur kurz. Aber er sollte sich nach Simmels Umzug nach Straßburg im Jahr 1914, als der bereits 56-Jährige endlich einen Ruf erhalten hatte, intensivieren, nachdem Kracauer um ein Gespräch über seine »weitere philosophische Ausbildung« gebeten hatte.64

Zunächst jedoch wechselte Kracauer nach der Diplom-Vorprüfung erneut den Studienort – dieses Mal für eine längere Dauer. Vom Sommersemester 1909 bis zum Wintersemester 1912/13 blieb er an der Königlich Bayerischen Technischen Hochschule zu München eingeschrieben. Neben dem Architekturstudium besuchte er nun auch ganz offiziell Vorlesungen in Philosophie und Soziologie. Und er schrieb literarische Texte, zunächst »Das Fest im Frühling« (1908), in dessen Mittelpunkt ein Weltschmerzler steht, der dem Autor wie ein Ei dem anderen gleicht. Die pubertäre Identitätskrise war auch bestimmend für die zweite Erzählung: »Die Gnade« – »[v]erfaßt zwischen Ostern und Pfingsten 1913«, in der ein junger Versicherungskaufmann kurz vor dem Suizid steht, bevor ihm durch eine Prostituierte die Initiation in das Leben geschenkt wird. Kracauers Jünglingsphantasie mit erotischer Lösung des Lebensproblems legte immerhin einige Fäden aus – »Motive, Handlungselemente und Figurenkonstellationen« (Inka Mülder-Bach) –, die später im Ginster aufgegriffen wurden, dort aber mit Abstand und Ironie, zudem mit sozialer und historischer statt mit selbstbespiegelnder Grundierung.65

Abb. 8: Georg Simmel um 1911.

Abb. 9: Siegfried Kracauer um 1912.

Im August 1911 bestand Kracauer die Diplom-Hauptprüfung für Architekten mit der Gesamtnote »gut«. Anschließend arbeitete er in einem Münchener Architektenbüro und bereitete gleichzeitig eine Dissertation bei Theodor Fischer über die schmiedeeisernen Tore in Berlin und der Mark Brandenburg vor.66 Nach einem Wiedersehen mit Felix Hentschel stellte er fest: »In meinen Gesprächen mit Hentschel merkte ich, wie ich gereift bin; nun wohlan, es soll so voran gehen.« Gleichzeitig spürte er noch immer »keine rechte Zufriedenheit in mir; ich fühle mich einsam, d.h. abwesend von mir«.67 Während dieser Zeit zwischen Studium und Beruf, zwischen gewünschtem und gelebtem Leben fiel der junge Erwachsene in ein tiefes dunkles Loch. Das Dasein war entfremdet – »Der Wille zum Erleben ist dem heutigen Menschen ganz abhanden gekommen. Sie ›werden gelebt‹ […]« –, der Anspruch ans Leben war gebirgshoch: »Es will mir nicht in den Kopf hinein, daß ich ein abgeschlossenes, begrenztes Leben führen soll, daß es einmal heißen wird: So und so war und lebte Friedel Kracauer! Alles, was es gibt, müßte in meinem Leben miteinbegriffen sein, und es sollte keinen Einsamen geben, mit dem ich nicht gelitten und gestrebt hätte. Ich habe zu wenig Liebe für mein vergängliches Dasein, und nur welche für mein ewiges, unsterbliches. Beide sind unvereinbar.« Oft gab sich Kracauer verzweifelt: »Trübe Zeiten! In manchen Stunden ersehne ich mir den Tod. […] Was ist nur in mir, was mich fremd, treulos und fühllos und einsam macht? Und ratlos? Und unzufrieden mit mir? Wohin steure ich? Was ist mein Weg?« Der Student hätte gerne weniger in sich hineingehört und mehr von sich weggesehen: »Philosophie als Wissenschaft! Darüber wäre einmal gründlich zu reden. […] Spott und Hohn auf diese dürren, schwächlichen Menschen, die meinen, Philosophie zu treiben, wenn sie einige Probleme, die der bloße Verstand in ihnen stellt, mit einigem Verstand lösen und ihre eigene Spießbürgerlichkeit ins Metaphysische projizieren in auswattierten Systemen ohne Saft und Kraft! Die nicht wissen, daß eine Philosophie gelebt und erlitten werden muß […].«68 Nietzsche war natürlich der Heros dieser nach Persönlichkeit dürstenden Philosophie, ein Mischmasch aus philosophischer Kulturkritik und privaten Seufzern.

Siegfried Kracauer war zwanzig Jahre alt und hatte Angst, dass das Leben ungenutzt an ihm vorübergleiten würde. Immerfort kreiste seine Aufmerksamkeit um sein Ich-Leiden, das er in Relation zur Lage der Zeit setzte.69 In diesen Jahren schrieb er Gedichte, in denen er um schwülstige Worte wie »Erdenleiden« oder »Sehnsuchtswogen« Reime zimmerte. Die Hand des Jünglings wurde von Träumen und Tränen geführt, zum Beispiel in einem »Gebet«: »Der Du durch meine Nächte heimlich gehst. / Und mahnend mir vor meiner Seele stehst. / Zu jeder Stund’, zu trüb’ und heller Zeit, / Du stiller Freund in meiner Einsamkeit: / O, nimm von mir die unheilvolle Last, / Die Du mir einstens aufgebürdet hast, / Da ich mich meiner Mutter Leib entwand / Und mich in dieser Welten Wirrnis fand? / Nimm mir die Leidenschaft, die mich verzehrt / Und meine Ruhe ganz zerstört, / Die Gier, in mich zu pressen Mensch und Ding, / An denen sich mein Blick noch je verfing, / Die Flamme, die durch meine Seele glüht, / Die stets mich weiter von mir selber zieht / Und mit sich reißt zu Ewig-Unbekanntem, / Zu fremden Wunderdingen, Nie-Verwandtem: / Die unbarmherz’ge Liebesflamme, nimm sie mir! / Und Deinen heiligen Frieden gib dafür!«70 Es gibt eine ganze Reihe solcher Gedichte – sehnsuchtsvolle Liebesgedichte, traurige Abschiedsgedichte, an die Ewigkeit gerichtete Worte, Hymnen zur »Sonnenabendstunde«, nietzscheanisch-heroische Zeilen und Schüttelreime (»Es sind immer wieder Nerven / Die einen so niederwerfen …«). Diese Verse waren wohl kaum für die Öffentlichkeit geschrieben. Aber der junge Kracauer verfasste auch umfangreiche Abhandlungen, mit denen er nach außen ging – Simmel bekam sie zu lesen, Max Scheler ebenfalls. »Über das Wesen der Persönlichkeit« (1913/14), »Von der Erkenntnismöglichkeit seelischen Lebens« (1916), »Das Leiden unter dem Wissen und die Sehnsucht nach der Tat« (1917), schon die Titel zeigen an, was sich Kracauer von der Seele schrieb: einerseits sein psychisch motiviertes Verlangen nach Sinn, Liebe und Geborgenheit und andererseits das, was er für das Signum seiner Zeit hielt. Es waren Verlustgeschichten und Pathologiebefunde, typisch für den »Reflexionsmodus der Moderne« (Georg Bollenbeck).71 Kracauers Frühschriften standen der lebensphilosophisch inspirierten Kapitalismuskritik nahe, die Entfremdung, Entwurzelung, Vereinsamung, Formlosigkeit beklagte. Der moderne Mensch ist der »Mensch, der nicht ›gelebt‹ hat, weil er sich in seinen Zielsetzungen vergriffen hat, weil es ihm nicht gelungen ist, sich ganz kundzugeben« – »das ist eine unsrer Zeit eigentümliche tragische Erscheinung«.72 Der Weg zum »Leben«, aus dem »Verhängnis« hinaus schien Kracauer individuell zunächst vor allem in der Entwicklung einer »Persönlichkeit« zu liegen und kollektiv in der Hoffnung auf eine »religiöse Idee«, die »in den Seelen Wurzeln« schlagen würde. Körper, Geist und Seele bildeten in diesem Denken eine Einheit, die zur Entfaltung drängte, aber durch die rational verengten Mächte von Kapitalismus und Wissenschaft daran gehindert wurde.73

In »Über das Wesen der Persönlichkeit« ging es um das »Bedürfnis des Denkens, mit Hülfe eines faßlichen Prinzips Ordnung in die verworrene Mannigfaltigkeit der Erscheinungen zu bringen«, doch im Grunde war es das Selbstgespräch eines Adoleszenten, ein Manifest von dessen Orientierungslosigkeit und Verwirrung. Er hatte bisher keinen Platz in diesem Chaos der »Mannigfaltigkeiten« gefunden. Die Schrift stand zudem ganz im Banne des bürgerlichen Persönlichkeitskults. Immerzu ging es um das Ideal, die inneren Potenziale in der Welt auszubreiten und das innerlich »flutende Leben in eine Form zu gießen«, verbunden mit der Forderung nach einer organischen Gemeinschaft, die das ermöglicht und dem kategorischen Imperativ folgt, »[d]aß nichts Menschliches dem Menschen fremd sein soll«. Mit anderen Worten: Gesucht war eine persönliche Entfaltung, die soziale Anerkennung finden würde.74

Sosehr allerdings der junge Kracauer im Nebel stocherte, wenn er die persönlichen Fragen des Wohin und Wozu anschnitt und das Private mit dem Philosophischen vermengte, so deutlich benannte er schon in dieser Abhandlung »den dramatischen Bezirk«, in dem sich seine späteren Schriften bewegen sollten: »die Innen/Außen-Schnittstelle« (Lorenz Jäger) zwischen dem Individuum und der Welt um es herum. Kracauer war sich in dieser depressiven Phase durchaus darüber im Klaren, dass er sich auf dieses Außen einlassen musste, um ein gutes Leben zu führen. In dieser ersten Schaffensphase, die Jäger treffend unter den Titel »Stilbildendes Bürgertum« stellt, legte sich Kracauer fest: Er würde zu den Dingen der Welt hingehen, sie anfassen und ansehen, auch wenn er noch darüber klagte, dass der Weg zur Persönlichkeit und zum »ganzen Menschen«durch die gesellschaftlichen Formen von Kapitalismus und Wissenschaft verstellt sei.75

Die Abhandlung »Von der Erkenntnismöglichkeit seelischen Lebens« war ebenfalls von dieser Mischung aus Kulturkritik und Wirklichkeitsverlangen geprägt: Einerseits prangerte er die Entwurzelung und Vereinsamung des modernen Menschen an und brachte seine Sehnsucht nach Gemeinschaft zum Ausdruck.76