16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penguin Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

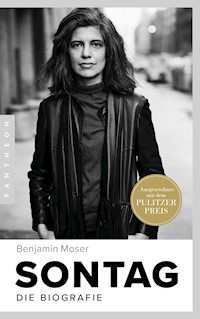

Ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis als beste Biografie

Susan Sontags glamouröse Erscheinung ist so legendär wie ihr schneidender Verstand. Das Themenspektrum, das sie in ihrem beeindruckenden literarischen Werk bearbeitete, reicht von postabstrakter Malerei über Pornografie und Existenzialismus bis hin zu Krebs und Kriegsfotografie. Für seine monumentale Biografie dieser Literaturikone des 20. Jahrhunderts konnte Benjamin Moser zahlreiche private Aufzeichnungen auswerten und erstmals Lebensgefährten wie Annie Leibovitz befragen. Sein tiefgründiges, intimes Porträt vermisst das Leben und den geistigen Kosmos dieser Maßstäbe setzenden Intellektuellen.

Mit 32-seitigem Bildteil.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1170

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Buch

Susan Sontags glamouröse Erscheinung ist ebenso legendär wie ihr schneidender Verstand. Das Themenspektrum dieses Archetyps einer amerikanischen »öffentlichen Intellektuellen« reichte von postabstrakter Malerei über Pornografie und Existenzialismus bis hin zu Krebs und Kriegsfotografie. Für seine monumentale Biografie konnte Benjamin Moser zahlreiche unveröffentlichte private Aufzeichnungen auswerten und erstmals Lebensgefährten wie Annie Leibovitz befragen. Mosers tiefgründiges Porträt von Susan Sontag vermisst den geistigen Kosmos wie die intimen Lebensumstände dieser ebenso bedeutenden wie zwiespältigen Literaturikone des 20. Jahrhunderts.

Autor

Benjamin Moser, geboren 1976 in Houston/Texas, lebt in den Niederlanden, wo er an der Universität Utrecht promovierte. Er verfasst regelmäßig Beiträge für Harper’s Magazine und The New York Review of Books und ist 2013 mit einer Biografie von Clarice Lispector hervorgetreten, deren Werke er neu herausgibt. Für seine Biografie Susan Sontags wurde Moser 2020 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Benjamin Moser

SONTAG

DIE BIOGRAFIE

Aus dem Amerikanischen übertragen von Hainer Kober

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Sontag. Her Life and Work« bei Ecco, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

© 2019 by Benjamin Moser

© 2020 für die deutschsprachige Ausgabe by Penguin Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München

Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Coverfoto: Susan Sontag, New York, 10. April 1978 Foto von Richard Avedon © The Richard Avedon Foundation

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-16565-9V006

www.penguin-verlag.de

Für

ARTHURJAPIN

Im Gedenken an

MICHELLECORMIER

F: Haben Sie immer Erfolg?

A: Ja, ich habe in dreißig Prozent der Fälle Erfolg.

F: Dann haben Sie nicht immer Erfolg.

A: Aber ja. In 30 % der Fälle Erfolg zu haben ist immer.

— AUSDEMTAGEBUCHVONSUSANSONTAG, 1. NOVEMBER 1964.

Inhalt

EINLEITUNG: Auktion der Seelen

Teil I

KAPITEL 1: Die Königin der Leugnung

KAPITEL 2: Die Gesamtlüge

KAPITEL 3: Von einem anderen Planeten

KAPITEL 4: Lower Slobbovia

KAPITEL 5: Die Farbe der Scham

KAPITEL 6: Fortschritte in Bisexualität

KAPITEL 7: Die wohlwollende Diktatur

KAPITEL 8: Mr. Casaubon

KAPITEL 9: Der Moralist

KAPITEL 10: Die Harvard-Gnostiker

Teil II

KAPITEL 11: Was bedeutet für Sie »bedeuten«?

KAPITEL 12: Salz und sein Preis

KAPITEL 13: Komödie des Rollentausches

KAPITEL 14: Ganz Freude oder ganz Wut

KAPITEL 15: Funsville

KAPITEL 16: Wo Sie aufhören und die Kamera beginnt

KAPITEL 17: Gott segne Amerika

KAPITEL 18: Kontinent der Neurose

KAPITEL 19: Xu-Dan Xôn-Tăc

KAPITEL 20: Vierhundert Lesben

KAPITEL 21: China, Frauen, Missgeburten

KAPITEL 22: Das Wesen des Denkens

KAPITEL 23: Das lässt mich ziemlich kalt

Teil III

KAPITEL 24: Toujours fidèle

KAPITEL 25: Für wen hält sie sich?

KAPITEL 26: Die Sklavin der Ernsthaftigkeit

KAPITEL 27: Dinge, die gut laufen

KAPITEL 28: Das Wort wird sich nicht in Luft auflösen

KAPITEL 29: Warum geht ihr nicht ins Hotel zurück?

KAPITEL 30: Flüchtige Intimität

KAPITEL 31: Diese »Susan Sontag«-Sache

KAPITEL 32: Geiselnahme

KAPITEL 33: Die Frau zum Sammeln

Teil IV

KAPITEL 34: Ein ernsthafter Mensch

KAPITEL 35: Ein kulturelles Ereignis

KAPITEL 36: Die Susan-Story

KAPITEL 37: Wie die Callas

KAPITEL 38: Die Meereskreatur

KAPITEL 39: Die natürlichste Sache der Welt

KAPITEL 40: Was eine Schriftstellerin ist

KAPITEL 41: Eine Zuschauerin bei Katastrophen

KAPITEL 42: Können nicht verstehen und können uns nicht vorstellen

KAPITEL 43: Das einzig Wirkliche

EPILOG: Der Körper und seine Metaphern

ANHANG

Dank

Literatur

Anmerkungen

Bildnachweis

Bildteil

Auction of Souls, Sarah Leah Jacobson und ihre Tochter Mildred. Susan Sontag Papers (Collection 612). Library Special Collections, Charles E. Young Research Library, UCLA.

Einleitung

Auktion der Seelen

Im Januar 1919, in einem ausgetrockneten Flussbett nördlich von Los Angeles, hatten sich Tausende von Mitwirkenden versammelt, um ein zeitgenössisches Horrorszenario zu neuem Leben zu erwecken. Gestützt auf ein Buch, das ein Jahr zuvor eine halbwüchsige Überlebende der Massaker an den Armeniern veröffentlicht hatte, war Auktion der Seelen, auch unter seinem Buchtitel Ravished Armenia (»Geschändetes Armenien«) bekannt, eines der ersten Hollywood-Spektakel, eine neue Gattung, in der sich Spezialeffekte mit verschwenderischem finanziellem Aufwand verbündeten, um ihr Publikum zu überwältigen. Dieser Film wirkte umso unmittelbarer, umso eindrucksvoller, als er ein neues Genre in sich aufnahm, die Wochenschau, die sich im zwei Monate zuvor beendeten Ersten Weltkrieg durchgesetzt hatte. Dieser Film beruhe, so hieß es, »auf einer wahren Geschichte«. Die Massaker an den Armeniern, die 1915 begonnen hatten, dauerten immer noch an.

Das trockene und sandige Bett des San Fernando River bei Newhall in Kalifornien habe sich als der »ideale« Drehort erwiesen, so eine Branchenzeitschrift, um die »grausamen Türken und Kurden« zu filmen, wie sie »die zerlumpte Schar von Armeniern mit ihren Bündeln, die teilweise kleine Kinder hinter sich herziehen, über die steinigen Straßen und Seitenwege der Wüste treiben«.1 Tausende von Armeniern nahmen an den Aufnahmen teil, darunter auch Überlebende, die die Vereinigten Staaten erreicht hatten.

Für einige dieser Statisten waren die Filmszenen – Darstellungen von Massenvergewaltigungen und Massenertränkungen, von Menschen, die gezwungen wurden, ihre eigenen Gräber zu schaufeln, zudem eine ausgedehnte Bilderfolge mit gekreuzigten Frauen – zu viel. »Etliche Frauen, deren Verwandte unter dem Schwert der Türken ihr Leben gelassen hatten«, so der Bericht weiter, »waren überwältigt davon, Qualen und Niedertracht wiedererstehen zu sehen.«

Der Produzent, fuhr er fort, habe »zur Mittagszeit ein Picknick spendiert«.

Ein Bild aus diesen Tagen zeigt eine junge Frau in geblümter Tracht mit einer großen Reisetasche auf dem Arm. Unter behelfsmäßigen Flüchtlingszelten und mit einem verstörten Ausdruck auf ihrem Gesicht steht sie neben einem Mädchen, das sie zu trösten versucht. Keine von beiden wagt nach den bedrohlichen Schatten zu blicken, unsichtbaren Männern mit erhobenen Armen, die mit irgendetwas auf sie zielen. Vielleicht sollen die Frauen erschossen werden. Vielleicht ist in Anbetracht der verfügbaren Palette an Qualen der Tod durch eine Kugel noch die schmerzloseste Option.

Während wir auf diesen verwüsteten Winkel Anatoliens blicken, rufen wir uns erleichtert ins Gedächtnis, dass es sich in Wirklichkeit um einen Drehort in Südkalifornien handelt und dass die langen Schatten nicht von marodierenden Türken geworfen werden, sondern von Fotografen. Trotz gegenteiliger Pressemitteilungen waren die Armenier im Film nicht alle Armenier: Dieses Paar zum Beispiel erweist sich als eine Jüdin namens Sarah Leah Jacobson und ihre dreizehnjährige Tochter Mildred.

Wenn wir wissen, dass dieses Bild gestellt ist, lässt seine bedrückende Wirkung etwas nach, was für einen anderen Umstand, von dem weder die beiden Modelle noch die Fotografen wussten, leider nicht gilt. Zwar kehrten sie nach Hause in Downtown Los Angeles zurück, nachdem sie ihre Rolle in der filmischen Darstellung »von Qualen und Niedertracht« gespielt hatten, doch Sarah Leah starb ein Jahr später im Alter von dreiunddreißig Jahren. Dieses Bild tiefer Trauer ist das letzte erhaltene Foto, das sie mit ihrer Tochter zeigt.

Mildred vergab ihrer Mutter nie, dass sie sie im Stich gelassen hatte. Aber Verlassenheit war nicht das einzige Vermächtnis, das Sarah Leah ihrer Tochter hinterließ. In ihrem kurzen Leben reiste sie von Białystok in Ostpolen, wo sie zur Welt kam, nach Hollywood, wo sie starb. Auch Mildred erwies sich als abenteuerlustig. Sie heiratete einen Mann, der in New York geboren wurde und mit neunzehn nach China kam, wo er in die Wüste Gobi reiste und Felle von mongolischen Nomaden kaufte. Ihm erging es wie Sarah Leah, sein frühreifer Beginn fand ein abruptes Ende; auch er starb mit dreiunddreißig.

Ihre Tochter, die sie Susan Lee nannten, ein amerikanisiertes Echo von Sarah Leah, war fünf, als ihr Vater starb. Sie habe ihn nur, schrieb sie später, in Form von »ein paar Fotos« gekannt.2

»Fotografien«, schrieb Mildreds Tochter Susan, »konstatieren die Unschuld, die Verletzlichkeit, die Ahnungslosigkeit von Menschen, die ihrer eigenen Vernichtung entgegengehen.«3 Durch den Umstand, dass die meisten Menschen, die vor der Kamera stehen, nicht an ihre bevorstehende Vernichtung denken, werden die Bilder eher mehr als weniger ergreifend: Sarah Leah und Mildred, die in einer Tragödie spielten, sahen nicht, dass ihre eigene so rasch nahte.

Wie sie auch nicht gewusst haben konnten, dass Auktion der Seelen, ein Film, der an die Vergangenheit erinnern sollte, ein Blick in die Zukunft war. Es passt gespenstisch ins Bild, dass das letzte Foto, das Susan Sontags Mutter und Großmutter zeigt, mit der künstlerischen Nachstellung eines Genozids zu tun hat. Ihr ganzes Leben lang verfolgt von der Frage nach den Ursachen von Grausamkeit und Krieg, entwickelte Sontag eine neue Definition für die Art und Weise, wie sich Menschen Bilder vom Leiden anderer ansehen, und versuchte herauszufinden, wie Menschen – wenn überhaupt – die Bilder verarbeiten, die sie sehen.

Für sie war das Problem keine philosophische Abstraktion. Wie Mildreds Leben durch Sarah Leahs Tod vernichtet worden war, zerriss auch Susans Leben in zwei Abschnitte, wie sie selbst berichtet. Der Bruch ereignete sich in einer Buchhandlung in Santa Monica, wo sie zum ersten Mal Fotos vom Holocaust sah. »Nichts, was ich jemals gesehen habe – ob auf Fotos oder in der Realität –, hat mich so jäh, so tief und unmittelbar getroffen«, schrieb sie.4

Sie war zwölf. Der Schock saß so tief, dass sie sich den Rest ihres Lebens in einem Buch nach dem anderen fragte, wie sich Schmerz abbilden und wie er sich aushalten lasse. Bücher – und die Vision einer besseren Welt, die sie darboten – retteten sie vor einer unglücklichen Kindheit. Immer wenn sie Traurigkeit und Depression überkamen, war ihr erster Impuls, sich in einem Buch zu verkriechen, ins Kino oder in die Oper zu gehen. Vielleicht vermochte die Kunst nicht, sie für die Enttäuschungen ihres Lebens zu entschädigen, aber sie war ein unverzichtbares Palliativ; und gegen Ende ihres Lebens, während eines anderen »Genozids« – das Wort war erfunden worden, um das Verhängnis der Armenier zu beschreiben –, wusste Susan Sontag genau, was die Bosnier brauchten. Sie reiste nach Sarajewo und inszenierte ein Theaterstück.

Susan Sontag war Amerikas letzter großer Literaturstar, eine Rückblende in eine Zeit, als Schriftsteller nicht nur einfach geachtet oder angesehen waren, sondern berühmt. Doch noch nie zuvor war ein Schriftsteller, der die Mängel an Georg Lukács’ Literaturkritik und an Nathalie Sarrautes Theorie des Nouveau Roman beklagte, so rasch so prominent geworden wie Sontag. Ihr Erfolg war buchstäblich spektakulär: ausgelebt in aller Öffentlichkeit.

Hochgewachsen, mit olivfarbener Haut, »stark nachgezogenen Picasso-Augenlidern, gleichmütigen Lippen, weniger gekräuselt als bei Mona Lisa«, war Sontag bei den größten Fotografen ihrer Zeit begehrt.5 Sie war Athene, nicht Aphrodite: eine Kriegerin, eine »dunkle Prinzessin«. Mit dem Verstand eines europäischen Philosophen und dem Aussehen eines Musketiers vereinigte sie Eigenschaften in sich, die man sonst nur von Männern kannte. Neu war, dass sie in einer Frau zusammentrafen – für Generationen von künstlerischen und intellektuellen Frauen ein Vorbild, überzeugender als alles bisher Gekannte.

Teilweise faszinierte sie Sontags Ruhm, weil er etwas nie Dagewesenes darstellte. Zu Beginn ihrer Karriere war sie voller Widersprüche: eine schöne junge Frau von furchterregender Bildung; eine Schriftstellerin von der unnachgiebigen Strenge der New Yorker Intellektuellen und zugleich eine Verfechterin der zeitgenössischen »niederen« Kultur, die die ältere Generation zu verabscheuen behauptete. Sie hatte keine echte Abstammungslinie. Obwohl viele ihrem Vorbild nacheiferten, vermochte niemand wirklich in ihre Fußstapfen zu treten. Sie schuf die Form, nur um sie dann zu zerbrechen.

Gerade einmal zweiunddreißig war Sontag, als sie an einem Sechsertisch in einem Manhattaner Nobelrestaurant gesichtet wurde: »Miss Librarian« – ihr Spitzname für ihr lesewütiges privates Selbst –, sich Seite an Seite mit Leonard Bernstein, Richard Avedon, William Styron, Sybil Burton und Jacqueline Kennedy behauptend.6 Das war Weißes Haus und Fifth Avenue, Hollywood und Vogue, New York Philharmonic und Pulitzer-Preis: Einen glamouröseren Zirkel gab es nicht in den Vereinigten Staaten – und auf der Welt. Für den Rest ihres Lebens war er Sontags Zuhause.

Doch die kamerareife Version von Susan Sontag lebte stets im Streit mit Miss Librarian. Wohl nie hat eine große Schönheit weniger für ihre Schönheit getan. Oft äußerte sie ihre Verwunderung, wenn sie der glamourösen Frau auf den Fotografien begegnete. Als sie am Ende ihres Lebens ein Bild ihres jüngeren Selbst erblickte, verschlug es ihr den Atem. »Ich habe so gut ausgesehen!«, sagte sie. »Und hatte keine Ahnung.«7

In einer Lebenszeit, in der die Art und Weise, wie man Ruhm erwarb und wahrnahm, eine Revolution erfuhr, folgte Susan Sontag als einzige amerikanische Schriftstellerin dieser Wandlung durch alle ihre Stadien. Sie war auch ihre Chronistin. Im 19. Jahrhundert, schrieb sie, war »jemand, der fotografiert wird, eine Berühmtheit«.8 Im Zeitalter von Warhol – nicht zufällig einer der Ersten, der Sontags Starqualität erkannte – reichte es nicht mehr, fotografiert zu werden. In einer Zeit, als jeder fotografiert wurde, geriet Ruhm zum »Image«, zum Doppelgänger, einer Ansammlung von übernommenen Ideen, häufig, wenngleich nicht ausschließlich visueller Art, die für das einsprangen, was der Mensch ursprünglich war – am Ende spielte es keine Rolle mehr, was er war –, und dazu dienten, dass er sich hinter ihnen verkroch.

Susan, die im Schatten Hollywoods aufgewachsen war, suchte Anerkennung und kultivierte ihr Image. Aber sie war bitter enttäuscht von dem Preis, den ihre Doppelgängerin – »Die Dark Lady der amerikanischen Literatur«, »Manhattans Sibylle« – forderte. Sie habe, bekannte sie, gehofft, »berühmt zu sein würde mehr Spaß machen«.9 Ständig warnte sie davor, wie gefährlich es sei, das Individuum und die Repräsentation des Individuums gleichzusetzen, das Bild der Person der Person vorzuziehen, die es zeigt, und prangerte alles an, was Bilder verzerren und weglassen. Sie erkannte den Unterschied zwischen der Person auf der einen und dem Erscheinungsbild der Person auf der anderen Seite: dem Selbst als Bild, als Foto, als Metapher.

In der Schrift Über Fotografie verwies sie darauf, wie plausibel es sei, die Aufnahme vorzuziehen, wenn man »sich vor die Alternative gestellt sieht, eine Aufnahme zu machen oder sich für das Leben eines anderen einzusetzen«. In »Anmerkungen zu ›Camp‹«, dem Essay, der sie berühmt-berüchtigt machte, steht das Wort »Camp« für das gleiche Phänomen: »Camp sieht alles in Anführungsstrichen: Nicht eine Lampe, sondern eine ›Lampe‹; nicht eine Frau, sondern eine ›Frau‹.« Wie ließe sich Camp besser illustrieren als durch die Distanz zwischen Susan Sontag und »Susan Sontag«?

Ihre persönliche Erfahrung mit der Kamera schärfte Sontags Bewusstsein für den Unterschied zwischen absichtlichem Posieren und der ungewollten Preisgabe des Selbst vor dem Auge des Voyeurs. »Jedem Zücken der Kamera wohnt Aggressivität inne«, schrieb sie.10 (Die Ähnlichkeit mit türkischen Vigilanten oder den Männern, die ihre Kameras auf Sarah Leah und Mildred richteten, ist nicht zufällig.) »Ähnlich dem Auto wird die Kamera wie eine Räuberwaffe angepriesen.«11

Abgesehen von den persönlichen Konsequenzen, die es hat, ständig angesehen zu werden, beharrte Sontag auf der Frage, was das Bild über das Objekt aussagt, das es angeblich zeigt. »Eine geeignete Fotografie der Zielperson steht zur Verfügung«, heißt es in ihrer geheimen FBI-Akte.12 Aber was ist »eine geeignete Fotografie der Zielperson«? Und für wen ist sie geeignet? Was erfahren wir wirklich – über einen Prominenten, über einen toten Vater – von »ein paar Fotos«? Am Anfang ihrer Karriere stellte Sontag diese Fragen mit einer Skepsis, die häufig abschätzig klang. Ein Bild verdrehe die Wahrheit, betonte sie, und liefere eine falsche Nähe. Was wissen wir denn über Susan Sontag, wenn wir das Camp-Icon »Susan Sontag« sehen?

Der Distanz zwischen einem Ding und einem wahrgenommenen Ding wurde zu Sontags Zeit besonderes Interesse entgegengebracht. Aber dass eine solche Distanz existierte, war schon Platon bekannt. Der Suche nach einem Bild, das beschrieb, ohne zu verändern, und nach einer Sprache, die definierte, ohne zu verzerren, widmeten manche Philosophen ihr ganzes Leben: Beispielsweise glaubten die mittelalterlichen Juden, dass die Trennung von Subjekt und Objekt, von Sprache und Bedeutung alles Übel der Welt verursache. Sontag berichtete, Balzac habe die Kamera, kaum dass sie erfunden war, mit abergläubischer Abneigung betrachtet und geglaubt, dass sie die Menschen abnutze, »Schichten des Körpers verbrauche«.13 Balzacs Heftigkeit lässt darauf schließen, dass sein Interesse an dem Problem nicht vorrangig intellektueller Art war.

Wie Balzac reagierte Sontag hochemotional auf Fotos, auf Metaphern. Liest man ihre Untersuchungen zu diesen Themen, fragt man sich, warum die Frage nach der Metapher – der Beziehung zwischen einem Ding und seinem Symbol – von so drängender Wichtigkeit für sie war, warum Metaphern sie so intensiv beschäftigten. Wie konnte die scheinbar abstrakte Beziehung zwischen Erkenntnistheorie und Ontologie für sie zu einer Sache auf Leben und Tod werden?

»Je rêve donc je suis.«

Diese Descartes-Paraphrase (»Ich träume, daher bin ich«) ist die erste Zeile in Sontags erstem Roman.14 Als Eröffnungssatz und als einziger in einer Fremdsprache ragt er heraus, ein seltsamer Anfang für ein seltsames Buch. Der Protagonist des Romans Der Wohltäter, Hippolyte, hat allen normalen Lebenszielen – Familie und Freundschaft, Sex und Liebe, Geld und Karriere – entsagt, um sich nur noch seinen Träumen zu widmen. Allein seine Träume sind wirklich, aber sie sind nicht aus den üblichen Gründen interessant. Er brauche sie nicht, »um mich selber besser zu verstehen, um meine wahren Gefühle kennenzulernen«, erklärt er nachdrücklich. »Mich interessieren meine Träume als – Taten.«15

So definiert – alles Stil, nichts Substanz –, werden Hippolytes Träume zur Essenz von Camp. Sontags Ablehnung »bloßer Psychologie« ist die Weigerung, sich mit der Frage nach der Verbindung zwischen Substanz und Stil auseinanderzusetzen, entsprechend auch zwischen Körper und Geist, Ding und Bild, Realität und Traum – Fragen, die sie später so gründlich untersuchte. Stattdessen behauptet sie am Anfang ihrer Karriere, der Traum selbst sei die einzige Realität. Wir sind, sagt sie in ihrem allerersten Satz, unsere Träume: unsere Vorstellungen, unsere Gedanken, unsere Metaphern.

Die Definition ist auf fast verbotene Weise darauf angelegt, die Ziele des traditionellen Romans zu durchkreuzen. Wenn wir durch die Ausflüge in ihr Unterbewusstsein nichts über diese Menschen erfahren, was sollen dann diese Ausflüge überhaupt? Hippolyte räumt ein, dass es das Problem gibt, versichert uns aber, er habe dafür etwas anderes zu bieten. Seine Geliebte, die er in die Sklaverei verkauft, »muß sich dessen bewußt gewesen sein, daß ich ihr kein romantisches Interesse entgegenbrachte«, schreibt er. »Ich wünschte aber, sie hätte gewußt, wie tief, wenn auch unpersönlich, ich sie als Verkörperung meiner leidenschaftlichen Beziehung zu meinen Träumen empfand.«16 Ihr Protagonist ist an einer anderen Person interessiert – einer Person, die nur unter totalem Ausschluss der Realität existiert und nur in dem Maße, wie sie das Geschöpf seiner Phantasie verkörpert. Das ist eine Sichtweise, die uns zu Sontags Camp-Definition zurückführt: Camp als eine Art, »die Welt als ein ästhetisches Phänomen zu betrachten«.17

Aber die Welt ist kein ästhetisches Phänomen. Es gibt eine Wirklichkeit jenseits des Traums. Zu Beginn ihrer Karriere hat Sontag ihre eigenen zwiespältigen Gefühle gegenüber Hippolytes Weltsicht beschrieben. »Camp zieht mich stark an«, sagte sie, »und stößt mich fast ebenso stark ab.« Einen Großteil ihres späteren Lebens widmete sie der nachdrücklichen Feststellung, dass es ein reales Objekt gibt, jenseits des Wortes, das es beschreibt, einen realen Körper jenseits des träumenden Geistes, eine reale Person jenseits des Fotos. Jahrzehnte später schrieb sie, ein Nutzen der Literatur sei ihre Fähigkeit, uns bewusst zu machen, »dass andere Menschen, Menschen, die anders sind als wir, wirklich existieren«.18

Andere Menschen gibt es wirklich.

Es ist ziemlich erstaunlich, zu dieser Schlussfolgerung zu kommen – zu dieser Schlussfolgerung kommen zu müssen. Für Sontag war die Realität – das tatsächliche Ding bar aller Metaphern – nie ganz akzeptabel. Seit frühester Jugend wusste sie, dass die Realität enttäuschend und grausam war, etwas, was es zu vermeiden galt. Als Kind hoffte sie, ihre Mutter würde sich aus ihrer alkoholischen Betäubung aufraffen; sie hoffte, statt in einer öden Vorstadtstraße auf einem mythischen Parnass wohnen zu können. Mit aller Kraft ihrer Seele wünschte sie sich den Schmerz fort, einschließlich der schmerzlichsten Realität überhaupt, den Tod: zunächst den ihres Vaters, als sie fünf war – und dann, mit grässlichen Folgen, ihren eigenen.

In einem Notizbuch aus den 1970er Jahren beschäftigt sie sich mit dem »obsessiven Thema des gefälschten Todes« in ihren Romanen, Filmen und Geschichten. »Ich nehme an, das hängt alles mit meiner Reaktion auf Daddys Tod zusammen«, schreibt sie. »Es war so unwirklich, ich hatte keinen Beweis dafür, dass er tot war, jahrelang träumte ich, er tauchte eines Tages an der Haustür auf.«19 Als sie das notiert hat, ermahnt sie sich selbst herablassend: »Lassen wir das Thema.« Doch Kindheitsgewohnheiten, mögen sie auch noch so genau diagnostiziert sein, lassen sich schwer ablegen.

Als Kind mit einer schrecklichen Wirklichkeit konfrontiert, floh sie in die Sicherheit ihrer Gedanken. In all ihren späteren Jahren versuchte sie, aus dieser Zuflucht wieder hinauszukriechen. Die Reibung zwischen Körper und Geist, die in vielen Leben anzutreffen ist, wurde für sie zu einem seismischen Konflikt. »Kopf vom Körper getrennt«, wie eine Denkfigur aus ihren Tagebüchern es fasst. Sie meinte, wenn ihr Körper nicht mehr in der Lage sei, zu tanzen oder Sex zu haben, bleibe ihr zumindest die geistige Funktion des Sprechens; und sie unterteilte ihre Selbstbeschreibung in »Ich tauge nichts« und »Ich bin großartig« – ohne etwas dazwischen. Einerseits »hilflos (Wer zum Teufel bin ich …) (helft mir …) (habt Geduld mit mir …) das Gefühl, eine Fälschung zu sein«. Auf der anderen »großspurig (intellektuelle Verachtung für andere – Ungeduld)«.

Mit charakteristischer Energie versuchte sie, diese Teilung zu überwinden. Beispielsweise hat ihr Sexualleben etwas Olympisches, ihr Bemühen, aus ihrem Kopf in ihren Körper zu gelangen. Wie viele amerikanische Frauen ihrer Generation hatten Geliebte, männlich wie weiblich, in solcher Zahl, so schön und so prominent? Doch liest man ihre Tagebücher, wenn sie zu ihren Geliebten spricht, gewinnt man den Eindruck, dass ihre Sexualität befrachtet und überdeterminiert ist, ihr Körper unwirklich oder ein Ort des Schmerzes. »Ich habe immer gern so getan, als wäre mein Körper nicht da«, notierte sie in ihren Tagebüchern, »und ich machte alle diese Dinge (Reiten, Sex etc.) ohne ihn.«20

So zu tun, als wäre ihr Körper nicht da, ermöglichte Sontag auch, eine andere unausweichliche Realität zu leugnen: ihre Sexualität, deren sie sich schämte. Trotz gelegentlicher männlicher Liebhaber galten ihre erotischen Gefühle fast ausschließlich Frauen, und ihr lebenslanger Frust über ihre Unfähigkeit, einen Ausweg aus dieser ungewollten Realität zu finden, raubte ihr die Möglichkeit, sich ehrlich zu ihr zu bekennen – weder öffentlich, auch nachdem Homosexualität längst kein Skandal mehr war, noch privat, selbst gegenüber vielen ihrer engsten Vertrauten nicht. Kein Wunder, dass das vorherrschende Thema in ihren Schriften über Liebe und Sex – sowie in ihren persönlichen Beziehungen – Sadomasochismus war.

Die Realität des Körpers leugnen heißt auch, den Tod mit einer Verbissenheit zu leugnen, die Sontags Ende unnötig grausig machte. Sie glaubte – glaubte es buchstäblich –, die Kraft des Geistes könne am Ende über den Tod siegen. In einem Brief an den Sohn schrieb sie über »jene chemische Unsterblichkeit«, von der sie meinte, »dass wir beide sie wohl verpassen würden«.21 Als sie älter wurde und immer wieder dem scheinbar Unausweichlichen entkam, begann sie zu hoffen, dass in ihrem Fall die Regeln des Körpers außer Kraft gesetzt seien.

So zu tun, »als wäre mein Körper nicht da«, verrät ein sehr schattenhaftes Ich-Erleben, und sich ins Bewusstsein rufen zu müssen, dass es andere Menschen »wirklich gibt«, lässt auf eine noch lähmendere Furcht schließen: die, dass es sie selbst nicht gebe, dass sie eine hartnäckige Phantasmagorie sei, die jederzeit entfernt oder ausgelöscht werden könne. »Es ist, als wenn kein Spiegel, in den ich blicke, mir das Bild meines Körpers zurückwirft«,22 schrieb sie verzweifelt.

»Das Ziel aller Kommentierung der Kunst sollte heute darin liegen«, behauptete Sontag in einem Essay, der zur selben Zeit erschien wie Der Wohltäter, »die Kunst – und analog dazu unsere eigene Erfahrung – für uns wirklicher zu machen statt weniger wirklich.«

In diesem berühmten Essay, »Against Interpretation« (dt.: »Kunst und Antikunst«), verurteilt sie die Anhäufung von Metaphern, da sie unser Kunsterleben beeinträchtigten. Nachdem Sontag des Geistes (»Interpretation«) überdrüssig geworden war, hatte sie eine ähnliche Skepsis gegenüber dem Körper (»Inhalt«) entwickelt, den die Hyperaktivität des Geistes verwische. »Er ist wenig – sehr wenig, der Inhalt«, beginnt der Essay mit einem Zitat von Willem de Kooning; und am Ende des Essays erscheint der Begriff des Inhalts geradezu absurd. Wie in Hippolytes Träumen ist am Ende nichts mehr da, was da wäre: Der Nihilismus ist nach Sontags Definition die Essenz von Camp.

»Kunst und Antikunst« offenbart Sontags Furcht, die Kunst, »und analog dazu unsere eigene Erfahrung«, sei nicht ganz real; oder Kunst sei, wie wir selbst, auf Unterstützung von außen angewiesen, um real zu werden. »Heute geht es darum«, betont sie, »daß wir unsere Sinne wiedererlangen. Wir müssen lernen, mehr zu sehen, mehr zu hören und mehr zu fühlen.« Von der Annahme eines tauben Körpers ausgehend, den es verzweifelt nach Stimulation verlange, vermutet Sontag, die Kunst könne das Mittel sein, das diese Stimulation liefere; doch was ist Kunst ohne »Inhalt«? Was könnte sie uns sehen, hören oder fühlen lassen? Vielleicht sei sie, meint Sontag, nicht mehr als ihre Form – fügt allerdings, fast trostlos, hinzu, der Unterschied zwischen Form und Inhalt sei »letztlich eine Illusion«.

Sontag hat so viele Jahre ihres Lebens der »Interpretation« gewidmet, dass sich schwer sagen lässt, wie viel von alledem sie wirklich glaubte. Ist die ganze Welt eine Bühne und das Leben ein Traum? Gibt es keinen Unterschied zwischen Form und Inhalt, Körper und Geist, einer Person und der Fotografie einer Person, Krankheit und ihren Metaphern?

Eine Schwäche für rhetorische Extravaganzen verleitete Sontag zu Statements, deren Formulierungen dazu angetan waren, Fragen von tieferer Bedeutung wie »die Unwirklichkeit und Ferne des Realen«23 zu trivialisieren. Aber der Spannung zwischen diesen vermeintlichen Gegensätzen verdankte sie das große Thema ihres Lebens. Die »Camp-Optik, die den Inhalt ausspart« war eine Idee, die sie sich nur halb zu eigen machen konnte.24 »Camp zieht mich stark an und stößt mich fast ebenso stark ab«, schrieb sie. Vier Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von Der Wohltäter und »Kunst und Antikunst« war sie noch immer zwischen den Extremen einer stets geteilten Sicht hin und her gerissen und brach aus ihrer Traumwelt zu allem auf – ihre Meinungen waren wilden Schwankungen unterworfen –, was sie Realität nennen konnte.

Eine der Stärken von Susan Sontag lag darin, dass alles, was von anderen über sie gesagt werden konnte, zuerst und am besten von Susan Sontag gesagt wurde. Ihre Tagebücher zeigen ein unheimliches Verständnis für ihren Charakter, eine Selbsterkenntnis, die – auch wenn sie im Alter nachließ – ihrem chaotischen Leben einen festen Halt gab. »Kopf und Körper scheinen nicht miteinander verbunden zu sein«, meinte ein Freund in den 1960er Jahren. Sontag antwortete: »Das ist die Geschichte meines Lebens.«25 Ihr ging es um die Vervollkommnung ihrer selbst: »Mich interessieren nur Menschen, die sich mit einem Projekt der Selbsttransformation befassen.«26

Obwohl sie es als anstrengend empfand, bemühte sie sich mit allen Kräften der Traumwelt zu entkommen. Sie verbannte alles aus ihrem Blickfeld, was ihr die Wahrnehmung der Realität verschleierte. Wenn Metaphern und Sprache daran hinderten, warf sie sie hinaus, wie Platon die Dichter aus seinem Utopia vertrieb. Mit jedem ihrer Bücher – von ÜberFotografie über Krankheit als Metapher über Aids und seine Metaphern bis zu Das Leiden anderer betrachten – rückte sie ein Stück weiter von ihren früheren »Camp«-Schriften ab. Statt darauf zu bestehen, dass nur der Traum real sei, fragte sie jetzt, wie man die grausigsten Realitäten betrachten könne – Krankheit, Krieg und Tod.

Ihr Hunger nach Realität trieb sie in gefährliche Extreme. Als ihr Verlangen, »mehr zu sehen, mehr zu hören, mehr zu fühlen«, sie in den 1990er Jahren in das belagerte Sarajewo führte, war sie verblüfft, weil sich nicht mehr Schriftsteller für eine Reise bereitgefunden hatten, die, wie sie schrieb, »ein bisschen war, wie Ende 1942 ein Besuch im Warschauer Getto gewesen sein muss«.27 Die eingeschlossenen Bosnier waren dankbar, wunderten sich aber, warum jemand an ihrem Leiden teilhaben wollte. »Was hatte sie für einen Grund?«, fragte sich ein Schauspieler zwei Jahrzehnte später in einer Welt voll anderer Schrecken. »Warum sollte ich heute nach Syrien gehen? Was muss in einem vorgehen, um jetzt nach Syrien zu reisen und das Leid der Leute zu teilen?«28

Aber Sontag musste sich nicht länger zwingen, der Realität ins Antlitz zu schauen. Sie prangerte den Rassismus nicht einfach an, der sie mit Entsetzen erfüllte, seit sie die Bilder der Nazi-Lager gesehen hatte. Sie kam nach Sarajewo, um ihre lebenslange Überzeugung unter Beweis zu stellen, dass die Kultur etwas sei, für das es sich zu sterben lohne. Dieser Glaube half ihr durch ihre Kindheit, als Bücher, Filme und Musik ihr eine Vorstellung von einem reicheren Dasein vermittelten, und machte ihr ein schwieriges Leben erträglicher. Da sie ihr Leben dieser Idee gewidmet hatte, wurde sie als Eine-Frau-Schutzwehr berühmt, die sich gegen die unablässig anbrandenden Fluten der ästhetischen und moralischen Verschmutzung stemmte.

Wie alle Metaphern war auch diese unvollkommen. Viele Menschen, die der realen Frau begegneten, waren enttäuscht, als sie entdeckten, dass die Wirklichkeit weit hinter dem strahlenden Mythos zurückblieb. Die Enttäuschung, die sie bewirkte, war in der Tat ein beherrschendes Thema in Erinnerungen an Sontag, ganz zu schweigen von ihren privaten Schriften. Aber der Mythos, vielleicht Sontags dauerhafteste Schöpfung, inspirierte Menschen auf allen Kontinenten, die glaubten, dass die Prinzipien, auf denen Sontag beharrte, das Leben über seine ödesten oder bittersten Realitäten erhöben. »Je rêve donc je suis« war zu der Zeit, als Susan nach Sarajewo reiste, keine dekadente Redensart. Sie erwuchs aus der Erkenntnis, dass die Wahrheit von Bildern und Symbolen – die Wahrheit von Träumen – die Wahrheit der Kunst ist. Dass Kunst nicht vom Leben in seiner höchsten Form geschieden ist; dass Metaphern, wie die filmische Verarbeitung des Genozids an den Armeniern, an der ihre Mutter mitgewirkt hatte, die Realität für all jene sichtbar machen konnten, die sie nicht selbst gesehen hatten.

Und so brachte Sontag in ihren letzten Jahren Metaphern nach Sarajewo. Sie brachte die Figur der Susan Sontag, ein Symbol der Kunst und Zivilisation. Und sie brachte die Figuren von Samuel Beckett, die, wie die Bosnier, auf eine Rettung warteten, die nie wirklich kam. Gewiss brauchten die Menschen in Sarajewo Nahrung, Heizung und eine befreundete Luftwaffe, aber sie brauchten auch, was Susan Sontag ihnen gab. Viele Ausländer meinten, es sei frivol, ein Theaterstück in einer Kriegszone zu inszenieren. Darauf erwidert eine bosnische Freundin, eine der vielen, die sie liebten, man erinnere sich an sie, eben weil ihr Beitrag so aus dem Rahmen fiel. »Da ging es nirgends unmittelbar um die Gefühle der Menschen. Das brauchten wir«, meinte sie zu Sontags Inszenierung von Warten auf Godot. »Es war voller Metaphern.«29

Teil I

Susan in Cheongsam-Kleid. Sontag Papers (Collection 612). Library Special Collections, Charles E. Young Research Library, UCLA.

Kapitel 1

Die Königin der Leugnung

Bis zu ihrem Tod bewahrte Susan Sontag zwei Amateurfilme auf, die mit einer so alten Technik aufgenommen waren, dass sie sie nie abspielen konnte. Sie hielt diese Talismane in Ehren, weil sie die einzigen bewegten Bilder waren, auf denen ihre Eltern zusammen zu sehen waren: in ihrer Jugend, als sie zu einem abenteuerlichen Leben aufbrachen.30

Das flackernde Bildmaterial zeigt das alte Peking: Pagoden und Läden, Rikschas und Kamele, Fahrräder und Straßenbahnen. Ganz kurz sieht man eine Gruppe Europäer, die durch einen Stacheldrahtzaun von einer Ansammlung neugieriger Chinesen getrennt sind. Und dann, ein paar Sekunden lang, erscheint Mildred Rosenblatt und ist ihrer Tochter so ähnlich, dass man versteht, warum die beiden später für Schwestern gehalten wurden. Auch ihr gut aussehender Ehemann Jack taucht sekundenlang auf, so schlecht belichtet, dass kaum mehr von ihm zu erkennen ist als der Kontrast, den er – groß, weiß, in ausländischer Kleidung – zu den chinesischen Schaulustigen bildet.

Der Film entstand um 1926, als Mildred zwanzig war. Etwa fünf Jahre später wurde der zweite gedreht. Er beginnt in einem Zug in Europa und verlagert sich dann auf das Oberdeck eines Schiffs. Dort amüsiert sich eine Gruppe lachender Passagiere – Jack und Mildred und ein weiteres Paar – damit, einen Ring über ein Netz zu werfen. Mildred trägt ein weißes Sommerkleid und eine Baskenmütze, lächelt strahlend und spricht mit der unbekannten Person hinter der Kamera. Dann spielt man Shuffleboard, und etwa zur Hälfte des Films taucht Jack auf, dünn und schlaksig, in einem Dreiteiler und ebenfalls eine Baskenmütze auf dem Kopf. Der andere Mann und er liefern sich einen leidenschaftlichen Wettkampf, während ihre Freunde anfangen, Grimassen zu schneiden und im Spaß miteinander zu raufen. Mildred lehnt in der Tür und biegt sich vor Lachen. Alles in allem dauern die Filme knapp sechs Minuten.

Mildred Jacobson wurde am 25. März 1906 in Newark geboren. Obwohl ihre Eltern Sarah Leah und Charles Jacobson im russisch besetzten Polen geboren wurden, erreichten beide noch im Kindesalter die Vereinigten Staaten: Sarah Leah 1894, mit sieben, und Charles im Jahr zuvor, mit neun. Beide Eltern von Mildred sprachen akzentfreies Englisch, was für Juden in dieser Epoche der Masseneinwanderung ungewöhnlich war. Und – noch ungewöhnlicher für die meisten europäisch geprägten Schriftsteller ihrer Generation – ihre Enkeltochter war wahrscheinlich die einzige bedeutende jüdische Autorin dieser Generation, die keine persönliche Verbindung nach Europa hatte, keine Erfahrungen im Einwanderermilieu, das so viele ihrer literarischen Zeitgenossen charakterisierte.

Obwohl in New Jersey geboren, wuchs Mildred auf der anderen Seite des Kontinents, in Kalifornien, auf. Als die Jacobsons nach Boyle Heights zogen, einem jüdischen Viertel östlich von Downtown, war Los Angeles ein Ort, der im Begriff war, eine Großstadt zu werden. Der erste Hollywoodfilm entstand 1911, ungefähr zu der Zeit, als die Jacobsons eintrafen. Acht Jahre später, als Mildred und Sarah Leah in Auktion der Seelen auftraten, hatte sich bereits Großindustrie in der Stadt angesiedelt. Die entstehende Filmkolonie zog Abschaum an: Mit Vorliebe erzählte Mildred den Leuten, sie sei mit dem berüchtigten Gangster Mickey Cohen zur Schule gegangen, einer der Größen der Prohibitionszeit in Las Vegas.31 Und Glamour wurde von der Filmindustrie angezogen und ausgestrahlt: Mildred wirkte auf die Leute stets schön, eitel und mondän auf Hollywood-Art. Susan hat sie einmal mit Joan Crawford verglichen; andere sahen eher in Susan das Ebenbild der Diva.32

»Stets war sie perfekt zurechtgemacht«, erzählte Paul Brown, der Mildred aus Honolulu kannte. In der Stadt der Hippies und Surfer, in der sie ihre letzten Jahre verbrachte, fiel sie auf. »Ihre Haare waren immer frisiert. Immer. Wie eine jüdische Prinzessin aus New York, die Chanel-Kostüme trägt und zu dünn war.« Ihr Leben lang behielt sie ihre Hollywood-Manierismen bei. Am Telefon meldete sie sich mit einem kehligen »Jaaaaaa?«, und ihren Töchtern verbot sie, den Läufer im Wohnzimmer zu überqueren, bevor sie sie ausdrücklich mit ihrer manikürten Hand herbeigewinkt hatte.33 Mildred »hatte diese Ich-bin-was-Besseres-Haltung, wie die Royals«, sagte Paul Brown, nach dessen Einschätzung sie Schwierigkeiten hatte, mit der Realität fertigzuwerden. »Wie jemand, der nicht weiß, wie man den Lichtschalter findet.«34

Als sie sich nach China einschiffte, schien die schöne Mildred für eine strahlende Zukunft bestimmt. Ihr Begleiter auf der Seereise war Jack Rosenblatt, den sie als Kindermädchen im Grossinger’s kennengelernt hatte. Das war eines der riesigen Urlaubshotels in den Catskills, den »jüdischen Alpen«. Für ein Mittelschichtsmädchen wie Mildred war das Grossinger’s ein Sommerjob. Für jemanden wie Jack war das Sommerhotel eine Sprosse die gesellschaftliche Leiter hinauf.

Wie Tausende von armen Einwanderern lebten Jacks Eltern, Samuel und Gussie, auf engstem Raum in der Lower East Side von Manhattan, damals der vielleicht berüchtigtste Slum in Amerika. Die Rosenblatts stammten aus Krzywcza im polnischen Teil Galiziens, das unter österreichischer Herrschaft stand, und waren erheblich plebejischer als die »gutbürgerlichen und vorstädtischen« Jacobsons, die »überhaupt nicht wie Juden der ersten Generation« waren, wie Susan einmal einer Interviewerin erzählte.35 Privat sagte sie, die Familie ihres Vaters sei »grauenhaft vulgär« gewesen.36

Vielleicht lag es am geringen Stellenwert von Bildung bei Samuel und Gussie, dass ihre Enkeltochter sie so von oben herab behandelte. Jack, der am 1. Februar 1905 in New York geboren wurde, besuchte die Schule nur bis zur vierten Klasse. Mit zehn Jahren nahm er eine Stellung als Botenjunge im Pelzdistrikt auf der West Side von Manhattan an, wo seine Energie und Intelligenz nicht lange verborgen blieben. Er hatte ein fehlerloses fotografisches Gedächtnis: Das Gedächtnis seiner Tochter sollte sich als ebenso zuverlässig erweisen.37 Knapp sechzehn war er, als ihn seine Vorgesetzten aus der Poststelle herausholten und auf ein Schiff nach China beorderten. Dort trotzte er der Wüste Gobi auf dem Kamelrücken, kaufte Felle von mongolischen Nomaden38 und gründete schließlich seine eigene Firma, die Kung Chen Fur Corporation, mit Niederlassungen in New York und Tientsin. Es war der Beginn eines außerordentlich geschäftigen Lebens: In den acht Jahren ihrer Ehe bauten Jack und Mildred ein florierendes internationales Unternehmen auf, fuhren etliche Male nach China, reisten nach Bermuda, Kuba, Hawaii und Europa, zogen mindestens drei Mal um und legten nur Pausen ein, um zwei Kinder zu bekommen.

Als Susan Lee Rosenblatt am 16. Januar 1933 auf die Welt kam, wohnte das Paar in einem eleganten neuen Gebäude in der West Eighty-Sixth Street in Manhattan. Im Sommer desselben Jahres zog die Familie nach Huntington, Long Island; etwa zu der Zeit, als Judith geboren wurde, im Jahr 1936, ließen sie sich in einem vorstädtischen Idyll in Great Neck nieder. Dieser Ort wurde als West Egg durch das Buch Der Große Gatsby unsterblich; hier Fuß zu fassen besiegelte den Erfolg von Jack Rosenblatt, dem Schulabbrecher aus dem Slum. Gesellschaftlich betrachtet, war Great Neck von den Sweatshops und Mietskasernen der Lower East Side ebenso weit entfernt wie China. Das war ein Aufstieg, der normalerweise mit einem Leben voll harter Arbeit erkauft wird. Jack Rosenblatt schaffte ihn mit fünfundzwanzig.

Einen so rasanten Erfolg konnte nur ein Getriebener schaffen; und Jack wusste, dass er sich beeilen musste. Mit achtzehn, zwei Jahre nach der ersten Chinareise, erlitt er seinen ersten Tuberkulose-Anfall. Aus literarischer Sicht, schrieb Susan später, habe die Tuberkulose »als Krankheit der Übersensiblen [gegolten], der Hochbegabten und von Leidenschaften Verzehrten«.39 Unverhüllt ausgedrückt, füllte sie seine Lungen mit Flüssigkeit und ertränkte ihn.

Allem Anschein nach war der Mann, den Mildred im Grossinger’s kennenlernte, voller Energie, athletisch, reich und im Begriff, noch reicher zu werden. Aber die Flecken auf seiner Lunge gaben ihr zu denken; schließlich hatte seine Mutter ihn ins Grossinger’s gebracht, weil sie hoffte, die Landluft würde ihm Erleichterung verschaffen.40 Mildred war klar, dass ihr gemeinsames Leben möglicherweise nicht lange dauern würde. Vielleicht dachte sie, seine Infektion werde sich nicht zu einer richtigen Tuberkulose entwickeln: Die Bakterien konnten jahrelang harmlos im Körper schlummern. Aber bislang gab es noch keine Heilung. (Das 1928 entdeckte Penicillin wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg allgemein verfügbar.) Aber Mildred war leidenschaftlich in Jack verliebt. 1930 heirateten sie und reisten nach China, wo sie in Tientsin ein Geschäft eröffneten.

Tientsin, heute Tianjin, der größte Hafen in der Umgebung von Peking, war einer der »Vertragshäfen«, zu deren Öffnung China nach seiner Niederlage in den Opiumkriegen gezwungen wurde. Dort konnten ausländische Geschäftsleute unbehelligt von chinesischen Gesetzen Handel treiben; für sie hieß das, so schrieb Susan, »Villen, Hotels, Country Clubs, Poloplätze, Kirchen, Krankenhäuser und eine schützende Militärgarnison«. Für die Chinesen bedeutete es »ein abgesperrtes Gebiet, durch Stacheldraht geschützt; wer dort lebte, musste beim Betreten und Verlassen einen Pass vorzeigen, und Chinesen gab es nur als Hausangestellte«.41

In Mildreds Erinnerungen an China spielten diese Dienstboten immer eine herausragende Rolle. Während das Land von japanischer Invasion und Bürgerkrieg verschlungen wurde, genossen die jungvermählten Rosenblatts ihr Leben in vollen Zügen. »Sie liebte den Lebensstil«, berichtete ihr Freund Paul Brown. »Die Dienstboten. Leute zu haben, die kochten und auftrugen. Einfach so zu leben mit den schönen Kleidern und den schönen Sachen, die Botschaftspartys.«42 Den Rest ihres Lebens verteilte Mildred chinesischen Nippes an ausgesuchte Freunde. »Sie hatte da ein paar Sachen, die waren einfach toll«, sagte Brown. »Schöne chinesische Ware, von kleinen chinesischen Händen gemacht.« Aber ihre romantischen Erinnerungen waren nicht nach jedermanns Geschmack: »Schon als Kind«, schrieb ihre Tochter Judith, »war ich angewidert von ihren Geschichten über all die vielen Leute, die sie in China vorn und hinten bedienten.«43

Es ist unklar, wie lange die Rosenblatts tatsächlich in China waren. Ununterbrochen können sie dort nicht gelebt haben. Tientsin ist so weit von New York entfernt, dass Jack, als er 1924 zurückkehrte, für die Überfahrt von Schanghai nach Seattle sechzehn Tage brauchte; für die ganze Reise knapp einen Monat. Nach den Zollunterlagen sind sie nach der Hochzeit fast jedes Jahr nach New York gekommen, manchmal aus Seebädern, wo sie vermutlich Urlaub gemacht hatten.44 Es dürfte schwierig gewesen sein, auch nur einmal pro Jahr nach China zu reisen. Selbst für sehr gesunde Menschen war es eine anstrengende Reise: beschwerlich für Jack mit seiner schwachen Lunge; beschwerlich für Mildred, die sie angeblich zweimal unternahm, während sie schwanger war.

Doch Mildreds Phantasie wurde bis an ihr Lebensende von China beherrscht. Das Haus in Great Neck, in dem Susan ihre früheste Kindheit verbrachte, war mit chinesischen Erinnerungsstücken vollgestopft. »In China lernten die Kolonialisten, die chinesische Kultur ihrer eigenen vorzuziehen«, schrieb sie. »Ihre Häuser wurden kleine Museen für chinesische Kunst.«45 Diese Innenausstattung wurde ein weiteres zwiespältiges Erbe. »China war allgegenwärtig in dem Haus«, schrieb Judith. »Mutters Art, die Gegenwart abzuwerten, alles Erinnerungsstücke an ihre ›ruhmreiche‹ Vergangenheit.«46

Jacks Energie manifestierte sich auch auf einem anderen Gebiet. Susan erinnerte sich an eine Geliebte,47 und Judith nannte ihn »einen Playboy«.48 Vielleicht kam auch darin sein quälendes Bewusstsein zum Ausdruck, dass seine Zeit knapp war: Er war, wie später seine Tochter Susan, entschlossen, das Beste aus der verbleibenden Zeit zu machen. Wusste Mildred davon? Es ist kaum vorstellbar, dass die Mädchen es von jemand anders erfahren hatten. Machte es ihr etwas aus? Sex gehörte, das sollte ihr späteres Leben zeigen, nicht zu ihren vorrangigen Interessen. Wie viele Menschen, die ihre Eltern in der Kindheit verlieren, hatte Mildred den Wunsch, dass man sie umsorgte; es ist kein Zufall, dass ihr von China vor allem die Dienstboten im Gedächtnis geblieben waren. Und Jack Rosenblatt sorgte gut für sie.

Geringer war ihr Interesse – oder ihre Fähigkeit –, für andere zu sorgen. Neben ihren eleganten Möbeln brachte sie aus China Erziehungsprinzipien mit, die ihre natürliche Neigung verstärkten, Kinder außer Sicht zu halten. »In China machen Kinder nichts kaputt«, sagte sie anerkennend. »In China sprechen Kinder nicht.«49 Chinesisch oder nicht, diese Vorstellungen entsprachen der Gemütsverfassung einer Frau, die nicht im Mindesten mütterlich veranlagt war, der nicht der Sinn danach stand, das abenteuerliche Leben mit ihrem Mann gegen die Plackerei der Kindererziehung einzutauschen. »Unsere Mutter«, stellte Judith fest, »hat nie wirklich verstanden, eine Mutter zu sein.«50

Wenn die Erziehung zur lästigen Pflicht wurde, machte Mildred sich einfach aus dem Staub. »Irgendwie war der Mythos entstanden«, sagte Judith, »dass sich Verwandte um uns kümmerten«, wenn Jack und Mildred im Ausland waren. Aber »die Verwandten hatten alle ihre eigenen Probleme«. So wurden die Mädchen schon in sehr frühem Alter in der Obhut ihres Kindermädchens Rose McNulty, eines »sommersprossigen Elefanten« irisch-deutscher Herkunft, und einer schwarzen Köchin namens Nellie zurückgelassen. Diese Frauen vertraten Mutterstelle an Susan und Judith. Doch ein Kind will seine Mutter, und obwohl Sontag selten öffentlich von ihr sprach, offenbaren ihre Tagebücher, wie fasziniert sie von ihr war.

In der Kindheit war die Mutter für Susan eine romantische Heldin. »Ich ahmte Dinge aus Der kleine Lord nach«, schrieb sie, »den ich gelesen habe, als ich acht oder neun war, so nannte ich sie beispielsweise ›Darling‹.«51 Ihre Briefe klangen eher nach einer besorgten Mutter oder einem liebevollen Ehemann als nach einer jungen Tochter. »Darling«, hauchte sie, als sie dreiundzwanzig war, »verzeih, wenn ich es kurz mache, aber es ist spät (drei Uhr morgens) + meine Augen tränen ein wenig. Sei wohlauf + sei vorsichtig + sei alles. Ich liebe dich wahnsinnig + vermisse dich.«52

»Sie war eindeutig verliebt in ihre Mutter«, sagte Harriet Sohmers, Susans erste Freundin, die Mildred etwa zu dieser Zeit kennenlernte. »Sie kritisierte sie zwar immer, beklagte sich, wie grausam sie sei, wie selbstsüchtig, wie eitel, aber es war, als spräche jemand über den Menschen, in den sie verliebt ist.«53

Mildreds Eitelkeit, der Aufwand, den sie mit Frisur, Make-up und Kleidung betrieb, hatten ein psychologisches Gegenstück: Sie beschönigte hässliche Realitäten so hartnäckig, dass ihre Tochter Judith sie als »Königin der Leugnung« bezeichnete.54 Susan war häufig frustriert über die Entschlossenheit ihrer Mutter, unangenehmen Themen auszuweichen. Einmal, nachdem sie ihre Mutter angerufen hatte, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren, notierte sie den folgenden Dialog:

M: (bezüglich ihrer kürzlichen Darmbiopsie – negativ) –

Ich: »Warum hast du mir nichts davon erzählt?«

M: »Du weißt doch, ich mag keine Details.«55

Von ihrer Wiederverheiratung berichtete sie ihren Töchtern erst nach der Hochzeit. Sie informierte Susan nicht, als ihr Großvater starb, und sagte nur: »Ich glaube nicht, dass ihm der Gedanke gefiel, Urgroßvater zu werden.«56 (Susan war schwanger.) Sie berichtete Susan nicht, dass ihr Vater starb – und als sie sie über seinen Tod in Kenntnis setzte, log sie, was die Todesursache und die Grabstätte anging. (Jahrzehnte später, als Susan sein Grab zu finden versuchte, scheiterte sie an diesen Desinformationen.)

Ein weiteres Beispiel für Mildreds Bestreben, sich nicht mit Details aufzuhalten, finden wir in einer Erinnerung, die Susan als junge Frau niederschrieb – durch eine kleine Veränderung der Namen oberflächlich als Fiktion getarnt.

Eines Abends, Ruth war drei Jahre alt, ihre Gäste amüsierten sich prächtig, und ihr Mann zeigte sich liebenswürdiger als gewöhnlich, spürte Mrs. Nathanson die ersten Wehen, die die Geburt ihres zweiten Kindes einleiteten. Sie trank noch ein weiteres Glas. Eine Stunde später ging sie in die Küche zu Mary, die beim Auftragen half, und bat sie, die Haken ihres kostspieligen Umstandskleides zu lösen. Aus dem Wohnzimmer waren Gelächter und das Zerklirren von Glas zu hören, als Mrs. Nathanson auf die Knie fiel und stöhnte.

Bloß niemanden stören.

Joan wurde zwei Stunden später geboren.

Statt die Auslassung von Details als Lüge zu begreifen, hielt Mildred sie für Höflichkeit, Taktgefühl: eine Rücksichtnahme, die sie anderen gegenüber bewies und auch von ihnen erwartete. »Lüg mich an, ich bin schwach«, legte ihr Susan in den Mund. Sie behauptete, sie sei zu zart für die Wahrheit, und glaubte, dass »Ehrlichkeit gleich Grausamkeit« sei. Als Susan Judith einmal vorwarf, sie spreche zu ehrlich mit der Mutter, bekräftigte Mildred diese Anschuldigung: »Genau«, sagte sie.57

»Susan verbrachte einen großen Teil ihres Lebens damit, Mutter zu ergründen«, glaubte Judith.58 Susan erkannte, wie Mildreds Oberflächlichkeit ihre eigene Persönlichkeit prägte: »Von M. geboren, bei ihr aufgewachsen – ihre Vereinnahmung durch die Oberfläche –, und so tauchte ich geradewegs ins Innenleben ein.«59 Aber dass auch Mildreds Oberflächlichkeit einer Prägung entstammte, erkannte sie nicht: wie und warum sie zur »Königin der Leugnung« geworden war.

Ein flüchtiger Blick auf Mildreds frühe Jahre zeigt eine Reihe von Umbrüchen, die auch eine viel stärkere Persönlichkeit erschüttert hätten. Sie war gerade vierzehn, als Sarah Leah an Lebensmittelvergiftung starb. Fortan sprach Mildred nur »sehr selten« von Sarah Leah, aber ihre Töchter vermuteten, dass die Wunde tief war. Judith erinnerte sich, dass sie einmal mit Mildred das »hübsche Häuschen« in Boyle Heights besucht hatte, wo Mildred mit ihrer Mutter bis zu deren Tod lebte: Mildred schluchzte, als sie sahen, wie verfallen Haus und Umgebung waren.

Susan berichtete über eine Reise, die Mildred von China aus durch die damals von Stalin regierte Sowjetunion unternahm. Mildred wollte aus dem Zug steigen, als sie den Geburtsort ihrer Mutter erreichte. Aber in den 1930er Jahren waren die für Ausländer reservierten Wagons versiegelt.

– Der Zug stand mehrere Stunden im Bahnhof. Alte Weiblein klopften an die vereisten Scheiben und wollten lauwarmen Kwaß und Orangen verkaufen.

– M. weinte.

– Sie wollte den so entfernten Boden unter ihren Füßen spüren, auf dem ihre Mutter geboren war. Ein einziges Mal. Es wurde ihr nicht gestattet. (Man hatte sie gewarnt, man würde sie festnehmen, wenn sie noch einmal darum bäte, für eine Minute aussteigen zu dürfen.)

– Sie weinte.

– Sie hat mir nicht erzählt, daß sie geweint hat, aber ich weiß es. Ich sehe sie vor mir.60

Sie hatte noch einen weiteren Grund, in diesem Zug zu weinen. Am 19. Oktober 1938 war Jack Rosenblatt im Deutsch-Amerikanischen Krankenhaus in Tientsin dem Leiden erlegen, das ihm fast die Hälfte seines Lebens zu schaffen gemacht hatte. Wie Sarah Leah war er dreiunddreißig.

Statt den Pazifik geradewegs zu überqueren, hatte Mildred sich eine fast absurd komplizierte Reiseroute ausgedacht. Sie hatte die chinesische Möblierung eines ganzen Hauses auf den Zug verladen lassen, der sie zunächst direkt nach Mandschukuo brachte, dem Marionettenstaat, von wo aus die Japaner in China einfielen. Dann durchquerte sie die Sowjetunion und ganz Europa, bevor sie ein Schiff nach New York bestieg. Auf dieser Reise stattete sie dem Geburtsort ihrer Mutter in Ostpolen den einzigen Besuch ihres ganzen Lebens ab.

»Sie hat den ganzen Scheiß mitgenommen«, sagte Judith. Zu diesem Gepäck gehörten auch die sterblichen Überreste von Jack Rosenblatt, die nach ihrer Rückkehr in Queens beigesetzt wurden. In New York erschien Mildred völlig hilflos. »Ich versuchte meine Gefühle zu verbergen, als wir aus China zurückkamen«, bekannte sie, als Susan sie ins Gebet nahm. »So hat mich mein Vater erzogen. Tante Anns Tod – er hat mir nichts erzählt.«61 Susan und Judith durften nicht zur Beerdigung kommen; es dauerte noch Monate, bis Mildred sich endlich dazu durchrang, ihnen mitzuteilen, dass ihr Vater tot war. Nachdem sie es Susan schließlich erzählt hatte, schickte sie die Erstklässlerin zum Spielen hinaus.62

Als Susan in Krankheit als Metapher untersucht, warum Krankheit von so vielen Lügen umgeben ist, zitiert sie Kafka: »Bei Besprechung der Kehlkopftuberkulose [verfällt] … jeder in eine schüchterne, ausweichende, starräugige Redeweise.«63 Die Krankheit war, wie Krebs und später Aids, schambehaftet, daher erzählte Mildred Susan, der Vater sei an Lungenentzündung gestorben.64 Als Susan älter wurde, hatte Mildred es nicht besonders eilig, die »Details« nachzuliefern, und unternahm große Anstrengungen, um die Erinnerung an ihren Mann auszulöschen. Infolgedessen wusste Susan fast nichts über Jack Rosenblatt: »Ich weiß nicht, wie seine Schrift aussah«, schrieb sie dreißig Jahre später. »Nicht einmal seine Unterschrift.«65 Als sie sich in den 1970er Jahren auf ihre erste Chinareise vorbereitete, warf Susan ein paar Notizen über ihren Vater aufs Papier. Dabei vertat sich diese Frau, die so viel Wert auf Fakten legte, bei seinem Geburtstag um mehr als ein Jahr.66

Mildred war zweiunddreißig, als Jack starb. Sie war verwitwet und nahm das Leben einer amerikanischen Hausfrau aus der Mittelschicht wieder auf, das sie offenbar unbedingt hatte vermeiden wollen. Aber sie beklagte sich nie. Stattdessen war sie die nächsten fünfzig Jahre bemüht, der Welt ein hübsches Gesicht zu präsentieren, das Zimmer zu verlassen, wenn die Stimmung heikel wurde, und behandelte ihre Traurigkeit insgeheim mit Wodka und Pillen. Kein Wunder, dass die Erinnerung an China, wo sie dem großen Abenteuer ihres Lebens begegnet war, sie nie mehr losließ.

Auch ihre Tochter ließ sie nicht los. Weit mehr als Frankreich, mit dessen Kultur sie später identifiziert wurde, war China das Ziel ihrer frühesten und stärksten geografischen Phantasien. China war »eine Landschaft aus Jade, Teak, Bambus, gebratenem Hund«.67 Es war auch die Möglichkeit einer anderen Herkunft, eines anderen Lebens: »Ist nach China fahren wie wiedergeboren werden?«68Susan und Judith waren von China zutiefst fasziniert. Obwohl beide in Manhattan geboren waren, logen sie ihre Klassenkameraden an, um ihnen zu imponieren: »Ich wußte, ich log, als ich in der Schule erzählte, ich wäre da geboren; aber weil diese Lüge nur ein geringer Bruchteil einer so viel größeren und umfassenderen Lüge war, war sie wohl verzeihlich. Ausgesprochen im Dienste jener größeren Lüge wurde meine Lüge eine Art Wahrheit.«69

Sie teilt uns nicht mit, was die größere Lüge war. Aber ihre Geschichten über China waren die erste Fiktion, und auf diese kam sie immer wieder zurück. Anfang der 1970er Jahre, während ihrer gescheiterten Karriere als Filmemacherin, entwarf sie ein Drehbuch, in dem es um ein wohlhabendes Ehepaar in der britischen Konzession von Tientsin ging. Der tuberkulöse Vater »liebt das Spiel des Geldmachens«, obwohl seine »Slum-Herkunft« ihm ein »Gefühl sozialer Unterlegenheit vermittelt«. Das Paar wird von einer Schar Dienstboten betreut und durch einen Stacheldraht vor ekelhaften Chinesen geschützt, die auf die Straßen pinkeln. »Ehefrau: verrückt«, schreibt Susan von der Mutter. Auf der nächsten Seite fragt sie: »Was ist mit Mildred (arme Mildred), total bekloppt?«70

Was von jener Zeit und von Jack Rosenblatt blieb, waren zwei nicht mehr abspielbare Filmrollen und die »paar Fotos«, die Susans lebendigen Vater zeigen. Aber sie hatte nichts, was ihr helfen konnte, sich den Toten vorzustellen. Ohne Fakten – ein Datum, eine Todesursache, eine Beerdigung, ein Grab oder irgendein sichtbares Gefühl – glaubte Susan »nicht wirklich«, dass er gestorben war.71 »Es erschien so unwirklich. Ich hatte keinen Beweis dafür, dass er tot war, jahrelang träumte ich, dass er eines Tages an der Haustür stünde.« Diese Phantasie entwickelte sich zum Thema des »gefälschten Todes«, das sie in ihrem eigenen Werk entdeckte, eine Wiederkehr von Wundern und die »Jack-in-the-box-Heimsuchung eines Menschen durch einen anderen«.72

Kann das Wort »Jack« Zufall sein? Dieser »unverarbeitete Schmerz«73 ließ sie nie wieder los und kam wiederholt, wie ihr Sohn schrieb, »in den Selbstgesprächen ihrer letzten Tage«74 auf.

Kapitel 2

Die Gesamtlüge

1949, kurz nachdem sich Susan an der University of Chicago eingeschrieben hatte, unterhielt sie sich mit anderen Studienanfängern in der Mensa. Eine aus der Gruppe, Martha Edelheit, meinte, das Sommercamp habe sie als Kind vor dem »totalen Wahnsinn« gerettet. »Das Camp«, erwiderte Susan, »war das Schlimmste, was mir je passiert ist.« Daraufhin beschrieb Martie die progressive Einrichtung, die sie in den Pocono Mountains besucht hatte, Camp Arrowhead: »Das ist das Lager, in das man mich geschickt hat!«, rief Susan aus. »Ich bin weggelaufen.«

Der verblüfften Martie wurde klar, wer ihr da gegenübersaß: Das Mädchen, das sich aus Camp Arrowhead davongemacht hatte, gehörte zu ihren Kindheitsmythen. Damals war Martie sieben und Susan sechs. »Das ganze Camp wurde mitten in der Nacht geweckt, weil dieses Kind fehlte«, erinnerte sich Martie. Staatspolizei wurde geholt. »Es war beängstigend.« Jetzt, nach so vielen Jahren, war das legendäre Mädchen plötzlich wieder aufgetaucht. »Sie fand es da schrecklich«, erinnerte sich Martie. »Ganz schrecklich. Sie wollte nicht bleiben. Niemand hörte ihr zu.«

Diese Flucht war eine Reaktion auf ein unerträgliches Doppeltrauma: den Tod ihres Vaters – im Sommer 1939, hatte Mildred ihr überhaupt davon berichtet? – und ihre Sehnsucht nach der abwesenden Mutter. »Ich habe immer ihre Aufmerksamkeit gesucht«, sagte sie, »immer etwas getan, um ihre Aufmerksamkeit, ihre Liebe zu bekommen.«75 Doch »ihre Mutter lud sie in diesem Camp ab, damit sie tun konnte, was immer sie tun musste«, sagte Martie.76

Es war zu verstehen, dass eine frisch verwitwete Frau, die gerade den halben Planeten durchquert hatte, eine Ruhepause brauchte. Aber Mildred hatte Susan fast seit dem Augenblick ihrer Geburt bei anderen abgeladen. Die Furcht vor dem Verlassenwerden – und als Folge davon der Drang, die Menschen zu verlassen, von denen verlassen zu werden sie fürchtete – wurde zum Kennzeichen ihrer Persönlichkeit.

Mildred musste sich an völlig veränderte Verhältnisse gewöhnen. Sie hatte Geld. Die Kung Chen Fur Corporation warf noch immer monatliche Einkünfte von immerhin fünfhundert Dollar ab, was einem heutigen Geldwert von mehr als achttausend Dollar entspricht. Doch in den Händen von Jacks jüngerem Bruder Aaron, der in der Familie als notorisch unfähig galt, ging es mit der Firma bergab. Auch der Krieg trug zum Niedergang bei. Nach einigen Jahren begannen die Einkünfte zu schrumpfen.77

Mildred war nicht mittellos, aber der Tod ihres Mannes beschnitt ihre Möglichkeiten zur Flucht. Sie schien ständig auf der Suche nach einem neuen Leben, ständig unterwegs. Sie verkaufte das Haus in Great Neck und zog nach Verona in New Jersey, wo sie kurze Zeit nahe bei ihrem Vater war, der in Montclair wohnte – vielleicht zu nahe, denn bald darauf ging sie nach Miami Beach und verbrachte dort mit ihren Töchtern das Jahr 1939/40. Wenig später kehrte sie in den Norden zurück, nach Woodmere, Long Island. 1941, ein Jahr später, ging sie nach Forest Hills, Queens, wo sie blieb, bis sie 1943 quer über den Kontinent in den Wüstenort Tucson zog. Den Rest ihres Lebens verbrachte sie dann im Westen, wo sie aufgewachsen war.

Dieses unstete Leben – das ihre Tochter von ihr übernahm – hatte eine verheerende Kehrseite. Während Mildred um ihren Ehemann trauerte und ein neues Leben für sich suchte, war sie dem Alkohol erlegen. Nie hat sie mit Susan oder, wie es scheint, mit irgendjemand anders über das Problem gesprochen; wie immer bemüht, den Schein zu wahren, pflegte sie an einem großen Glas Wodka mit Eis zu nippen und Besucher zu fragen: »Möchtet ihr auch etwas Wasser?«78 Der Welt nicht gewachsen, verbrachte sie viel Zeit untätig in ihrem Schlafzimmer und überließ die Haushaltspflichten, einschließlich der Kinder, Nellie und Rosie.

»Meine tiefgreifendste Erfahrung ist nicht Tadel, sondern Gleichgültigkeit«, schrieb Susan Jahre später.79 Aus dieser Apathie schien Mildred nur zu erwachen, wenn ein Mann in der Nähe war: »Wir hatten viele Onkel«, sagte Judith.80 »Ihre Namen kannten wir nicht immer. … Einer hieß ›Unk‹.«81 War aber kein Mann zugegen, dann, so berichtete einer von Susans Freunden, »legte sich die Mutter buchstäblich ins Bett und sagte zu Susan: ›O Gott, mein Schatz, ohne dich würde ich den Tag nicht überleben.‹«82

Wenn ein »Onkel« da war oder Mildred nicht gestört werden wollte, klinkte sie sich aus. »M. hat in meiner Kindheit nicht geantwortet«, schrieb Susan in ihre Tagebücher. »Die schlimmste Bestrafung – und die größte Frustration. Sie war immer ›weggetreten‹ – auch wenn sie nicht verärgert war. (Das Trinken ein Symptom davon.) Aber ich habe es immer wieder versucht.«83

Mildred hat vielleicht nicht gewusst, wie man sich als Mutter verhält. Aber bei ihrer Schönheit und ihrer sorgsamen Pflege des Erscheinungsbildes wusste sie, wie man Männerblicke auf sich zieht, und spannte auch ihre Töchter dazu ein. Sie war entzückt, wenn die Leute sie und Susan für Schwestern hielten – begrüßte die Anwesenheit von Susan und Judith, wenn sie dafür sorgten, dass sie jünger wirkte, und schickte sie fort, wenn sie sie »alt aussehen« ließen.84

Obwohl noch sehr jung, fand das Mädchen bald heraus, was sie tun musste, damit Mildred sie wahrnahm. »Ich merkte, dass erotische Bewunderung zu den Dingen gehört, die meiner Mutter gefielen«, schrieb Susan. »Sie tat so, als flirte sie mit mir, als lasse sie ihre Reize spielen; ich tat so, als erliege ich ihren Reizen (und erlag ihnen auch).«85 Immer wenn kein »Onkel« zur Hand war, spielte Susan die Rolle. »Verlass mich nicht«, flehte Mildred sie an. »Du musst meine Hand halten. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich brauch dich hier. Mein kleiner Liebling, mein Schätzchen.«86 Nicht nur die Mutter ihrer Mutter, sie wurde auch Mildreds Ehemann und war gezwungen, mit den Verehrern zu konkurrieren, die die schöne junge Witwe umschwärmten. Durch Flirten, so schrieb sie, »gelang es mir irgendwie, diese Burschen im Hintergrund auszustechen, die es auf ihre Zeit abgesehen hatten, wenn auch nicht auf ihre tieferen Gefühle (wie sie mir wiederholt versicherte). Sie begegnete mir ›als Frau‹; ich spielte den scheuen Jungen, der sie anbetete; ich war sensibel; die Verehrer waren grob. Ich war verliebt in sie; ich tat auch so, als wäre ich in sie verliebt.«87 Wenn es mal schiefging mit den Männern, hatte Mildred immer noch Susan.

Die Mutter schrieb ihr »magische Kräfte« zu, »mit der stillschweigenden Implikation, sie würde sterben, wenn ich sie ihr entzöge«.88 Damit lud sie dem Kind eine schreckliche Verantwortung auf; einen weiteren Ausblick auf Susans künftige Beziehungen lieferte Mildred mit der Drohung, sie zu verlassen – wenn jemand auftauchte, der wichtiger war, schob sie Susan beiseite. Susan lebte »in ständiger Angst davor …, sie könnte sich plötzlich + willkürlich … zurückziehen«.89 Von Mildred lernte Susan, sich durch periodischen Entzug ihrer Aufmerksamkeit erotische Bewunderung zu sichern.

Das war Susans »tiefgreifendste Erfahrung«, wie sie sagte. Sie schuf eine sadomasochistische Dynamik, die Susan ihr Leben lang begleiten sollte. In dem Haus, in dem sie aufwuchs, wurde Liebe nicht vorbehaltlos gewährt. Sie wurde zeitweilig zur Verfügung gestellt, aber nach Lust und Laune wieder entzogen: ein Spiel ohne Gewinner, dessen Regeln das Mädchen nur zu gut lernte. Dass Mildred Susan »brauchte«, zwang die Tochter, sich zu schützen. Sosehr sie sich einerseits wünschte, dass die Mutter sie brauchte, so sehr verachtete sie andererseits Mildreds »Elend und Schwäche«, und wenn deren Verhalten allzu erbärmlich wurde, hatte Susan keine andere Wahl, als auf Distanz zu gehen.90 »[W]enn sie mich brauchte, ohne dass ich versucht hätte, sie zu irgendetwas zu bewegen, fühlte ich mich bedrängt, versuchte, mich zu entziehen, tat so, als hätte ich ihren Appell nicht bemerkt.«91

Im späteren Leben fasste Susan aus einer Vielzahl von Gründen eine entschiedene Abneigung gegen Etiketten. Einladungen, in Anthologien von Schriftstellerinnen aufgenommen zu werden, lehnte sie ab. Darryl Pinckney riet sie, nicht darauf herumzureiten, dass er schwarz, und Edmund White, dass er schwul sei. Sie glaubte, Schriftsteller sollten in einem Maße individuell sein, dass sie zugleich universell würden. Aber obwohl es nur wenigen gelang, so radikal individuell zu sein wie Susan Sontag, entsprach sie, fast bis zur Karikatur, der psychologischen Beschreibung erwachsener Kinder von Alkoholikern, in all ihren Schwächen – wie in all ihren Stärken.