14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Parkstone International

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

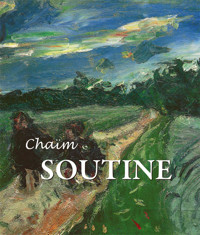

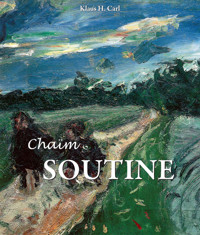

Chaïm Soutine (1893-1943), der unkonventionelle und umstrittene Maler aus Weißrussland, vereint Einflüsse der klassischen europäischen Malerei mit denen des Post-Impressionismus und des Expressionismus. Als Mitglied der Künstler aus Weißrussland, einer Gruppe innerhalb der École de Paris, schuf er ein Werk, das hauptsächlich aus Landschaften, Stillleben und Porträts besteht. Sein individueller Stil, der sich durch Humor und Trauer und den Gebrauch von leuchtenden Farben auszeichnet, machen ihn zu einem modernen Meister, der immer noch wenig verstanden ist. Klaus H. Carl, Schriftsteller, Professor und Fotograf, ist der Autor zahlreicher Bücher und Artikel. Er widmet sich gerade dem Bildband Weltgeschichte der Kunst: 180000 v. Chr. -- 2000 n. Chr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 135

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Autor:

Klaus H. Carl

Layout:

Baseline Co. Ltd

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

© Confidential Concepts, worldwide, USA

© Parkstone Press International, New York, USA

Image-Barwww.image-bar.com

Weltweit alle Rechte vorbehalten.

Soweit nicht anders vermerkt, gehört das Copyright der Arbeiten den jeweiligen Fotografen, den betreffenden Künstlern selbst oder ihren Rechtsnachfolgern. Trotz intensiver Nachforschungen war es aber nicht in jedem Fall möglich, die Eigentumsrechte festzustellen. Gegebenenfalls bitten wir um Benachrichtigung.

Klaus H. Carl

Inhalt

Einleitung

Von Smilavichy nach Paris

Die ersten Jahre in Paris

Cagnes-sur-Mer und Céret

Paris – Die 1920er Jahre

Paris – Die erste Hälfte der 1930er Jahre

Die Nationalsozialisten in den 1930er Jahren

Die „Entartete Kunst“

Der Zweite Weltkrieg und die Verfolgung der Juden in Frankreich

Italien und Spanien

Gerda Groth

Marie-Berthe Aurenche

Verfolgung und Verhöre

Erinnerungen an Chaim Soutine

Eine Auswahl der Ausstellungen

Biografie

Literaturhinweise

Abbildungsverzeichnis

Selbstbildnis, um 1918. Öl auf Leinwand,

54,6x45,7cm.Henry and RosePearlman Foundation,

Inc., New York; Dauerleihgabe andas Princeton

University Art Museum, Princeton.

Einleitung

Chaim Soutine wurde 1893 – in einigen Biografien wird das Geburtsjahr auch nach 1894 verlegt – in dem in der Nähe der Stadt Minsk gelegenen Smilavichy geboren, einem Dorf im heutigen (oft „Weißrussland“ genannten) Staat Belarus mit zu jener Zeit deutlich weniger als tausend Einwohnern. Dieser Ort Smilavichy lag im damaligen Fürstentum Polozk, einem Siedlungsgebiet der ostslawischen Dregowitschi und der Kriwitzen, die sich bereits im 9. Jahrhundert mit weiteren Stämmen zusammengeschlossen hatten. Dieses Gebiet bildete die Basis des altrussischen Staates, der Kiewer Rus, und gehörte vom 14. bis zum 16. Jahrhundert zum Großfürstentum Litauen. Im 18. Jahrhundert auch als Weißreußen bezeichnet, entwickelten sie nur recht zögerlich und erst im 19. Jahrhundert ein eigentliches Nationalbewusstsein. Dies war umso schwieriger, als das gesamte Gebiet von St. Petersburg aus zentralistisch regiert wurde und massiven Russifizierungsversuchen ausgesetzt war, unter denen vor allem die polnische Oberschicht zu leiden hatte und die so weit gingen, dass der autochthone Dialekt verboten wurde.

In diesem Fürstentum Polozk lag die als Festung gegründete und bereits 1067 erstmals urkundlich erwähnte Stadt Minsk, die in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts zunächst an Litauen und Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge insbesondere der dritten der drei Polnischen Teilungen (1772, 1793 und 1795), an denen Preußen, Russland und Österreich beteiligt waren, mit dem gesamten Staat Belarus an das Russische Reich fiel. Minsk hatte bereits 1499 das Stadtrecht erhalten. Das Stadtbild wies außer der zweitürmigen Kathedrale aus dem Jahr 1611 und drei weiteren christlichen Kirchen und Klöstern auch eine Synagoge und immerhin vierzig jüdische Bethäuser auf – ein Spiegel des hohen jüdischen Bevölkerungsanteils. Minsk ist seit 1919 die Hauptstadt von Belarus.

Cité Falguière bei Montparnasse, um 1918.

Öl auf Leinwand, 81x54cm.Privatsammlung, Israel.

Von Smilavichy nach Paris

Äpfel, um 1916.

Öl auf Leinwand, 38,4x79,1cm.

The Metropolitan Museum of Art,New York.

Auch seine Eltern waren von seinen künstlerischen Neigungen nicht begeistert, schließlich hatte der Vater für ihn eine Tätigkeit als Schneider oder Schuster geplant – selbstverständlich ohne ihn zu fragen und ohne Rücksicht auf seine bereits erkennbaren Neigungen –, eben so, wie es damals üblich war. Über Chaims schulische Entwicklung ist gleichermaßen nichts bekannt. Sie kann aber, wie sich später auch erwies, nicht allzu gründlich gewesen sein, denn der Vater nahm ihn als zehnjährigen für rund zwei Jahre in seiner Werkstatt als Lehrling auf. Aus dieser Zeit des heranwachsenden Jugendlichen stammt aber ein Ereignis, das vermutlich mehr ist als eine Anekdote: Chaim bat eines Tages, er war nun ungefähr 15 Jahre alt, einen ihm bekannten, recht frommen Juden aus seiner Gemeinde, ihm Modell zu sitzen. Der, im Geheimen vielleicht ein klein wenig eitel, ließ sich nicht lange bitten. Allerdings schätzte er die Reaktion seiner strenggläubigen Söhne nicht richtig ein oder vergaß einfach, sie zu berücksichtigen. Die hatten jedenfalls am Tag nach der Sitzung nichts Eiligeres zu tun, als Chaim so erbost zu verprügeln, dass er hilflos liegen blieb und zunächst sogar für tot gehalten wurde. In dieser Situation sprang ihm aber unerwarteterweise seine Mutter bei und verklagte die brutalen Schläger. Das Gericht gab ihr Recht und sprach Chaim sogar eine Entschädigung von 25 Silberrubeln zu (das entsprach umgerechnet nach dem Stand vor 1915 näherungsweise 55 der damaligen Goldmark, nach heutigem Wert wären dies geschätzte 550 €). Diese Begebenheit und die vermutlich unter heftigem Lamento der Schläger gezahlte Entschädigung waren für Chaim der Anlass, sein Dorf oder Schtetl, in dem für künstlerisch Begabte oder für das außerhalb des Wissens- und Erfahrungsbereichs der Schtetl-Bewohner Liegende offenbar kein Platz war und alles vom geregelten orthodoxen Alltag Abweichende als bedrohlich oder als Teufelswerk aufgefasst wurde, zu verlassen. Chaim wanderte gemeinsam mit seinem Freund aus Schulzeiten, mit Michel Kikoïne (1892-1968), in die am Switlotsch gelegene und überwiegend von strenggläubigen Juden bewohnte Stadt Minsk – für die beiden vom Dorf der erste Schritt in eine größere Welt. Hier in Minsk blieb Chaim beinahe ein Jahr lang – wobei über diese Zeit keine Informationen vorliegen –; wie und wovon er gelebt hat, wo er untergekommen ist, wie er sich kleiden konnte, dies alles liegt ziemlich im Dunklen. Beide nahmen beim einzigen Zeichenlehrer der Stadt privaten Zeichenunterricht. Der kümmerte sich nicht nur in dieser Hinsicht um seine Schüler, sondern verstand es auch, Chaims Eltern, die ihrem vermeintlich verlorenen Sohn hinterher jammerten, von der Richtigkeit von Chaims Absichten zu überzeugen. Aber im Grunde war der Aufenthalt hier für Chaim nur ein – geplanter? – Übergang, denn er wechselte bald in die Hauptstadt Wilna (Vilnius) und bewarb sich an der dortigen Kunstakademie für ein dreijähriges Studium. Bei der Aufnahmeprüfung fiel er aber wegen der falschen Perspektivdarstellung einer geometrischen Figur durch.

Auch hier muss wegen fehlender präziser Informationen wieder auf eine Anekdote zurückgegriffen werden, die sich so gut anhört: Es wird erzählt, Chaim habe wegen seiner panischen Sorge, erfolglos und kleinmütig wieder in sein Dorf zurückkehren und einen der vom Vater ausgesuchten Berufe ausüben zu müssen, den Professor kniefällig und unter Tränen gebeten, ihn doch zum Studium zuzulassen. Und dieser Professor sei davon so gerührt gewesen, dass er ihn tatsächlich in seine Vorlesungen aufnahm. Chaim schloss sich hier sehr schnell seinem ebenfalls aus einer jüdischen Handwerkerfamilie stammenden Kommilitonen Pinchus Krémègne (1890-1981) an. Beide studierten nun drei Jahre lang. Ob die traurigen Themen seiner Arbeiten – Tod, Elend, Begräbnisse – auf seine deprimierende Kindheit und Jugend zurückzuführen waren oder einfach als eine Entwicklungsstufe zu betrachten sind, kann nur spekuliert werden. Chaim schaffte jedenfalls als einer der besten Studenten auf Anhieb den Abschluss und hatte dann nichts Eiligeres zu tun, als sein Schtetl und Wilna zu vergessen und möglichst weit hinter sich zu lassen. Zusammen mit einer großzügigen Spende des jüdischen Arztes Dr. Rafelkess, der sich als ein leider nur kurzzeitiger Mäzen erweisen sollte, war es ihm sogar gelungen, so viel Geld zurückzulegen, dass er damit eine Fahrkarte für eine insgesamt fast 2000 km weite, allerdings in Berlin für einige Zeit unterbrochene Reise von Wilna nach Paris, dem damaligen Nabel der Kunstwelt, lösen konnte. Und damit ging es dann in die wirklich große Welt.

Stillleben mit Suppenterrine, 1914-1915.

Öl auf Leinwand, 61x73,7cm.

Sammlung Ralph F. Colin, New York.

Das Atelier des Künstlers, Cité Falguière, um 1915-1916.

Öl auf Leinwand, 65,1x50cm. Privatsammlung, Paris.

Stillleben mit Pfefferschoten und Karotten,

um 1918. Öl auf Leinwand, 61x46cm.

Sammmlung Rafaelund Eva Efrat, Tel Aviv.

Selbstbildnis mit Bart, um 1917.

Öl auf Leinwand, 81x65,1cm.Privatsammlung.

Die ersten Jahre in Paris

Soutine war nun wissbegierige zwanzig Jahre alt. Klapperdürr, des Französischen absolut nicht mächtig und daher außerhalb seines Jiddisch nahezu sprachlos, nur mit einem Rucksack ausgerüstet, in dem er neben ein bisschen Wäsche vor allem einige eingerollte Bilder mitgebracht hatte, kam er auf dem Pariser Bahnhof an. Es war der gleiche Bahnhof Gare du Nord, auf dem vor ihm schon viele Künstler aus östlichen Ländern angekommen waren und nach ihm noch ankommen sollten.

Damit hatte er ein weiteres Ziel seiner Träume erreicht. Vom Bahnhof wurde er, so wie es die beiden vereinbart hatten, von seinem einstmaligen Kommilitonen Krémègne, der schon vor ihm in Paris angekommen war und wie eine ganze Reihe anderer weitgehend mittelloser Künstler im La Ruche (franz.: Der Bienenkorb) wohnte, abgeholt. Dieses im Quartier Montparnasse in der Passage de Dantzig gelegene Gebäude liegt ein bisschen versteckt hinter einigen Bäumen und hat die Form – und deswegen die Bezeichnung La Ruche – eines auf den Stockwerken in wabenförmige, türlose Räume eingeteilten Rundbaus, der ursprünglich als Pavillon für die Pariser Weltausstellung des Jahres 1900 von Gustave Eiffel (1832-1928) geplant und realisiert worden war. Der Bildhauer Alfred Boucher (1850-1934) – der nicht mit dem Maler François Boucher (1703-1770) verwechselt werden darf – gründete 1902 auf dem freien und mit Blumenrabatten geschmückten Grundstück als Künstlerunterkunft einen La Chapelle genannten Pavillon, der von da an als Atelier diente.

Wer für diese Unterkunft, die immerhin 200 Künstlern Platz bot, die Bezeichnung Villa Medici des Elends erfunden hat, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Für die Künstler war es aber fast lebensnotwendig, dass Albert Boucher es mit den Mietzahlungen nicht so genau nahm. Wer gerade kein Geld hatte, und das traf oft und für viele zu, durfte auch mal eine Weile mietfrei wohnen. Hier also, in dieser nicht gerade komfortablen, außer mit Künstlern auch mit huschendem und krabbelndem Ungeziefer bevölkerten Unterkunft konnte Soutine bei seinen Freunden Kikoïne und Krémègne unterschlüpfen, ein Studio beziehen und der näheren Zukunft gespannt entgegensehen. Es war eine ärmliche, erbärmliche Zukunft, die da zunächst auf ihn wartete. In dieser Zeit, und das ist wohl keine Anekdote, litt Chaim an Ohrenschmerzen. Und als er deswegen einen Ohrenarzt aufsuchte, stellte der keine Entzündung fest, sondern fand in Chaims Gehörgang ein Wanzennest.

Den Ende der 1960er Jahre drohenden Abriss der La Ruche haben u. a. die Franzosen Jean-Paul Sartre (Philosoph und Dramatiker; 1905-1980), Jean Renoir (Regisseur und Schauspieler; 1894-1979) und René Char (Dichter; 1907-1988) sowie der Amerikaner Alexander Calder (Bildhauer; 1898-1976) erfolgreich verhindert. Das Gebäude wurde einige Jahre später renoviert und steht heute noch mit dreiundzwanzig neu eingerichteten Ateliers wieder Künstlern zur Verfügung.

Blumenvase auf einem Stuhl, um 1917.

Öl auf Leinwand, 61,6x49,5cm.

Engel Gallery, Jerusalem.

La Maison blanche (Das weiße Haus), um 1918.

Öl auf Leinwand, 65,1x50cm.Sammlung Jean Walter

und Paul Guillaume, Musée de l’Orangerie, Paris.

In diesem La Ruche haben außer einer ganzen Reihe anderer berühmter Künstler auch die Maler Marc Chagall (1887-1985), Fernand Léger (1881-1955) und Henri Matisse (1869-1954) sowie die Bildhauer Constantin Brâncusi (1876-1957) und Ossip Zadkine (1890-1967) gewohnt und gearbeitet. Und hier im La Ruche lernte Chaim mit dem Spanier Pablo Picasso (1881-1973) und dem Italiener Amedeo Modigliani (1884-1920), der bereits seit 1906 in Paris, dem Zentrum der künstlerischen Erneuerung und des Kunsthandels lebte und früher schon in der Cité Falguière gearbeitet hatte, die bekanntesten Maler jener Jahre kennen. Modigliani malte vor allem Porträts – unter anderen auch ein Porträt Soutines – und Akte von erhabener Schönheit und andersartiger Erotik.

Wenn man diese Künstler nimmt und noch einige weitere dazu, wie den in Griechenland geborenen Italiener Giorgio de Chirico (1888-1978) oder den Deutschen Max Ernst (1891-1976) und den Spanier Joan Miró (1893-1983), dann hat man die Hauptvertreter der École de Paris jener Jahre zusammen. Dass diese Schule keine Schule im bis dahin üblichen Sinn war, schließlich werden ihre ersten Mitglieder schon dem Ende des 19. Jahrhunderts und damit dem Art Nouveau und den Fauvisten zugerechnet, sondern mehr eine lockere Verbindung gleichgesinnter Künstler, die alle auf der Suche nach Neuem waren, muss hier nicht extra betont werden. Genauso wenig wie die Tatsache, dass die obige Aufzählung aufgrund der Vielzahl an hervorragenden Künstlern bei Weitem unvollständig ist. Und auch auf ein Drittes muss sicherlich nicht extra aufmerksam gemacht werden: Die Arbeiten dieser Künstler – wobei auffällt, dass keine Künstlerin dabei ist – hängen heute in den renommiertesten Museen und bei vielen privaten Sammlern. Sie gehören zu den gesuchtesten Werken überhaupt und erzielen Preise, die sich die Künstler zu ihren Lebzeiten nie hätten träumen lassen.

Modigliani stellte Soutine – die beiden sollte eine lebenslange Freundschaft verbinden – 1915 dem als Chaim Jakoff Lipschitz in Litauen geborenen französisch-nordamerikanischen Bildhauer Jaques Lipchitz (1891-1973) vor. Und Modigliani war auch derjenige, der den nun 23-Jährigen Soutine mit dem Kunsthändler Georges Chéron bekannt machte, der erst kurz zuvor im 8. Arrondissement in der Nähe der Champs Élysées die kleine Galerie des Indépendants eröffnet hatte und schon bald eine Arbeit Soutines präsentierte: das Porträt des Malers Richard (1915). Dies war somit die erste in einer Galerie ausgestellte Arbeit Soutines. Eben dieser Lipchitz, der sich gar nicht sicher war, ob er Soutine mochte oder nicht, charakterisierte ihn:

„Soutine ist eines der seltenen Beispiele eines Malers unserer Zeit, der mit seinen Farbpigmenten das Licht leuchten lassen kann. Dies ist etwas, was weder erlernt noch erworben werden kann. Es ist eine Gottesgabe.“

Pappeln, um 1919. Öl auf Leinwand,

65,1x81cm.Privatsammlung.

La Table (Der Tisch), um 1919.

Öl auf Leinwand, 81x100cm.Sammlung Jean Walter

und Paul Guillaume, Musée de l’Orangerie, Paris.

Amedeo Modigliani,Chaim Soutine, 1917.

Öl auf Leinwand, 91,7x59,7cm.

Sammlung Chester Dale,

National Gallery of Art, Washington, D.C.