4,99 €

Mehr erfahren.

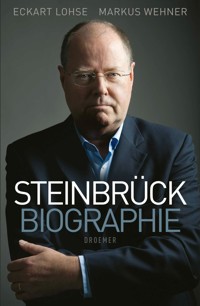

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Herausforderer: Woher kommt er? Wofür steht er? Kann er Kanzler? Peer Steinbrück ist der beliebteste Oppositionspolitiker. Sein Freund Helmut Schmidt hat ihn bereits zum Kanzlerkandidaten ausgerufen. Unvergessen ist sein Auftritt beim Ausbruch der Finanzkrise. Steinbrück, damals Finanzminister, und Kanzlerin Merkel retteten die Banken, steuerten Deutschland auf einem Kurs, der die Arbeitsplätze sicherte, die Wirtschaft am Leben erhielt. Doch der Hamburger mit der unverblümten Sprache hat noch keine Wahl für die SPD gewonnen. Im Gegenteil. Als Ministerpräsident verlor Steinbrück das traditionell rote Nordrhein-Westfalen an die CDU. Was kann er wirklich? Was hat der studierte Volkswirt, dessen Vorfahren die Deutsche Bank mitgegründet haben, in seinen Lehrjahren unter Kanzler Helmut Schmidt und später bei Johannes Rau gelernt? Wird er der neue Kanzler? Eckart Lohse und Markus Wehner haben ihn genau angeschaut und erzählen seine Lebensgeschichte, beschreiben seine Stärken und seine Schwächen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 476

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Eckart Lohse / Markus Wehner

Steinbrück

Biographie

Knaur e-books

Inhaltsübersicht

Vorwort

Ohne Amt ganz oben

Im Juni des Jahres 2011 macht Peer Steinbrück einen großen Schritt, ohne dass er sich bewegen muss. Er steigt in den Umfragen zum wichtigsten deutschen Politiker auf. Dort wetteifert er seither mit den Größen der Politik: Kanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Verteidigungsminister Thomas de Maizière, dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, aber auch seinem Parteifreund Frank-Walter Steinmeier, der Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion ist. Bis fast zum Jahresende 2011 kann Steinbrück sich ganz an der Spitze halten, dann wird er – ehrenhaft – von der Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzenden auf Platz zwei verdrängt.[1]

Ein ganz normaler Wettbewerb von Politikern? Nicht ganz. Denn alle, mit denen Steinbrück sich messen lassen muss, haben politische Spitzenämter inne, tauchen deswegen regelmäßig in Nachrichtensendungen und Zeitungen auf und sind als Folge einem breiten Publikum bekannt. Steinbrück aber hat kein einziges als wichtig oder gar herausragend zu bezeichnendes Amt inne. Mit dem Ende der großen Koalition musste er im Jahr 2009 nicht nur als Bundesfinanzminister aufhören, sondern schleuderte seinen stellvertretenden SPD-Vorsitz gleich noch hinterher. Seitdem ist er einfacher Bundestagsabgeordneter ohne besondere Funktionen. Als Parlamentarier fällt er selten auf. Abgesehen davon, dass er vier Jahre lang Bundesfinanzminister war, kann er seine Popularität also nur aus seiner Person beziehen. Die Menschen müssen ihn als Typ gut oder gar wichtig finden. Vor diesem Hintergrund sind die Plätze eins und zwei in den Rankings schon bemerkenswert.

Oder geht es am Ende gerade um das Amt? Um eines, das Steinbrück gar nicht hat? Ist für die Deutschen das, was aus Steinbrück werden könnte – Kanzlerkandidat oder gar Kanzler –, wichtiger als das, was er ist?

Vermutlich ist es so.

Denn in der Zeit, als er Finanzminister war, als die Deutschen ihn gerade kennenlernten als einen Politiker, der glaubhaft auf einen Haushalt ohne neue Schulden hinarbeitet, rangierten mehrere Sozialdemokraten vor ihm im Ansehen der Wahlbürger. Mal Frank-Walter Steinmeier, der Außenminister, mal einer der wechselnden SPD-Vorsitzenden, sei es Franz Müntefering, Matthias Platzeck oder Kurt Beck. Auch Klaus Wowereit, der Berliner Regierende Bürgermeister, schaffte es im Jahr 2006, vor Steinbrück zu landen. Sieht man einmal von Steinmeier ab, sind das aus heutiger Sicht Zustände aus einer anderen Welt.

Es bleibt nur eine Erklärung: Peer Steinbrück ist eine Projektionsfläche.

Fast zwei Legislaturperioden lang wird Deutschland nun von einer Frau regiert, die bei den Menschen zwar beliebt ist und ihnen über die Parteigrenzen hinweg den Eindruck vermittelt, bei ihr sei das Land in guten Händen. Gleichzeitig lässt sich aber nichts so wenig mit Angela Merkel verbinden wie das Bild eines klaren politischen Kurses, geschweige denn einer »klaren Kante«. Vom wirtschaftsliberalen Kurs des Leipziger CDU-Parteitags bis hin zum Mindestlohn, von der längeren Laufzeit für Kernkraftwerke bis zum Blitzausstieg aus der Atomkraft, vom Nein zur Griechenlandhilfe bis zur Überweisung gigantischer Milliardenbeträge ist bei »Mutti« – so der Spitzname der Kanzlerin – alles drin.

Hinzu kommt, dass sie sich zwar mit einiger Mühe den Zwängen des Medienzeitalters angepasst hat, ihre ständige optische Präsenz in Zeitungen, Fernsehen und Internet akzeptiert, diese aber mit keinerlei spektakulärem Material unterfüttert. Kinder, Ehepartner oder andere bunte, interessante Facetten eines Privatlebens gibt es entweder nicht oder sie tauchen kaum auf. Kurzum: Nach demnächst acht Jahren Angela Merkel fühlen die Deutschen sich zwar gut aufgehoben, es wird ihnen aber auch allmählich langweilig. Die geradezu rauschartige Begeisterung, mit der sich das Wahlvolk zwei Jahre lang dem CSU-Mann Karl-Theodor zu Guttenberg zu Füßen legte, ist ein Indiz dafür.

Nun hat die SPD keinen Guttenberg zu bieten. Aber immerhin einen Steinbrück. Einen Mann, der zwar kein Familienschloss und keine Ehefrau aus dem Geschlecht derer von Bismarck vorweisen kann, dafür aber einen Urahnen, der Mitbegründer der Deutschen Bank war, vor allem aber ein schon mehr als 65 Jahre währendes bewegtes, privat wie politisch erfülltes Leben, das mitten in Deutschland stattgefunden hat und daher vielen Menschen etwas Vertrautes bietet.

Entscheidend für die Beliebtheit Peer Steinbrücks ist aber etwas anderes. Auch ohne ein Spitzenamt innezuhaben, vermittelt er den Deutschen den Eindruck, er könne das Land auf einem klaren Kurs durch unsichere Zeiten führen. Als er 2011 auf Platz eins der Beliebtheitsliste aufsteigt, ist im Land gar nichts passiert, was den Ruf nach Steinbrück sofort naheliegend erscheinen ließe. Aber die Krise in Europa hat ein Ausmaß erreicht, das das Bedürfnis nach Führung verstärkt. 80 Prozent der Deutschen haben Sorge um den Euro, vor allem um ihre eigenen Bestände. Da nun sehen und hören sie Peer Steinbrück, mancher mag sogar sein Buch »Unterm Strich« lesen, in dem Steinbrück gut nachvollziehbar den Weltlauf in Zeiten der Krise erklärt.

Der Mann aus Hamburg macht die Leute glauben, dass hier einer steht, der genau weiß, wo vorne ist und wie man geradeaus fährt. Jedenfalls genauer als die Kanzlerin. So einen Ruf zu haben ist ein Trumpf im Poker um die politische Macht. Steinbrück spielt diesen Trumpf sehr gezielt aus. Das geht schon los mit seiner Art zu sprechen. Das norddeutsche Idiom suggeriert intellektuelle Schärfe, inhaltliche Klarheit. Der gebürtige Hamburger hat sich zudem angewöhnt, mit zusammengepressten Lippen Kunstpausen bei seinen zahlreichen Auftritten zu machen, was den Eindruck verstärkt, hier habe jemand nicht einfach etwas erzählt, sondern etwas von so großer Bedeutung mitgeteilt, dass er dem Publikum Zeit zum Nachdenken mitliefern muss. Bei Steinbrück sitzt jeder Satz, jedenfalls kann dem Zuhörer das leicht so vorkommen.

Dass er erhebliche Teile seiner ohnehin kurzen Zeit als nordrhein-westfälischer Ministerpräsident für den Versuch genutzt hat, die ihn tragende Koalition in die Luft zu sprengen, um dann doch mit ihr weiterzuregieren, dass er als Bundesfinanzminister noch bis zum Zusammenbruch der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers gedacht hat, die Bankenkrise werde Deutschland nicht besonders hart treffen, um kurz darauf vor den Trümmern der Hypo Real Estate zu stehen, dass er also in diesen und anderen Fällen im Kurshalten bisher keineswegs so unbeirrbar war, wie viele glauben, daran erinnern sich die wenigsten. Das wollen sie vielleicht auch nicht, weil ja das schöne Bild dadurch zerkratzt würde.

Was Steinbrück an Glanz fehlt, das leiht er sich bei anderen. Vor allem bei einem: Helmut Schmidt. Da der einstige Kanzler der Auffassung ist, Steinbrück sei der beste Kandidat, um für die SPD das Kanzleramt zurückzuerobern, kann dieser als Sozius von Schmidt ordentlich Fahrt aufnehmen im Beliebtheitsrennen. Jedenfalls nutzt Steinbrück die Liaison mit Deutschlands politischem Superprominenten, um das Fehlen von politischen Spitzenämtern, wie sie seine Mitbewerber um die Kanzlerkandidatur Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier innehaben, zu kompensieren. Was ist schon ein Parteivorsitz gegen einen Platz neben Helmut Schmidt, und das noch vor den Kameras von Günther Jauch? Zwei Publikumslieblinge sollen den dritten mit nach oben ziehen. Am besten nach ganz oben, ins Kanzleramt. Während Gabriel und Steinmeier bis dahin und lange darüber hinaus keine Silbe dazu gesagt haben, ob sie als Kanzlerkandidat der SPD bei der nächsten Bundestagswahl antreten wollen, lässt sich Steinbrück im Oktober 2011 von Schmidt in Jauchs Sendung zum Kandidaten ausrufen.

Wer ist dieser Mann, der einerseits ein bürgerliches Leben an der Seite einer Lehrerin in einer Doppelhaushälfte in Bad Godesberg führt, andererseits so eine ungewöhnliche Prominenz als Berliner Politiker genießt? Der seit Jahrzehnten treues SPD-Mitglied ist, sich aber – wie einst Helmut Schmidt – von den Menschen auf der Straße sagen lassen muss, sie fänden ihn gut, er sei aber in der falschen Partei? Der weiß, dass er ohne die SPD niemals Kanzlerkandidat werden kann, mit ihr aber auch nur schwer, weil er seine Genossen so oft vor den Kopf gestoßen hat? Der das reguläre Rentenalter bereits erreicht hat, aber nur so strotzt vor Vitalität? Kurzum: Wer ist dieser Politiker, der genügend Rätsel aufgibt, um ein Buch über ihn zu verfassen?

Diese Biographie versucht, Antworten zu geben. Steinbrücks Familiengeschichte wird bis zu seinen Urahnen zurückverfolgt, sein politisches Wirken in Bonn, Kiel, Düsseldorf und Berlin beschrieben. Seine Tätigkeit als Hilfsreferent bei Helmut Schmidt im Kanzleramt wird ebenso nachgezeichnet wie seine Zeit als Büroleiter von Johannes Rau, als Minister unter Heide Simonis, Regierungschef in Düsseldorf und schließlich Finanzminister an der Seite von Angela Merkel. Seine Stellung in der SPD wird beschrieben, die am Ende nicht ganz so schwach ist, wie die scharfen Kommentare seiner politischen Gegner innerhalb und außerhalb der Partei es nahelegen. Schließlich wird eine Prognose gewagt, ob Peer Steinbrück das Zeug hat, Kanzler einer der größten Wirtschaftsmächte der Erde und des politisch schwergewichtigsten Landes in Europa zu werden.

Wir hätten dieses Buch nicht schreiben können ohne die Unterstützung vieler hilfsbereiter Menschen. An erster Stelle seien entgegen der üblichen Reihenfolge unsere Familien erwähnt, die – wieder einmal – zu ertragen hatten, dass viel Freizeit, viele Sonn- und Urlaubstage der Arbeit am Manuskript gewidmet wurden. Für Geduld und Nachsicht danken wir herzlich.

Viele Menschen haben mit uns über Peer Steinbrück geredet, haben uns von gemeinsamen Erlebnissen berichtet, ihre Sicht auf das politische Wirken Steinbrücks kundgetan, haben Einschätzungen abgegeben über seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Gedankt sei vor allem dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, der sich zwei Stunden Zeit für uns nahm. Peer Steinbrück selbst konnten wir nicht nur bei seinen vielen Auftritten ausgiebig »studieren«, er sprach auch zweimal ausführlich mit uns. Dafür sei ihm gedankt. Viele aktive und ehemalige Politiker aus der SPD, aber auch von der CDU und den Grünen stellten sich unseren Fragen. Manche taten das unter der Voraussetzung, dass ihr Name nicht erwähnt werde. Danken möchten wir an dieser Stelle Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Frank-Walter Steinmeier, dem einstigen SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler Franz Müntefering, der früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidentin Heide Simonis, dem heutigen Regierungschef in Kiel Torsten Albig, dem ehemaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch, der nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerin Barbara Steffens, dem einstigen nordrhein-westfälischen Landesminister Michael Vesper, der Bundestagsabgeordneten Bärbel Höhn sowie zahlreichen weiteren Landes- und Bundespolitikern.

Ermöglicht wurde die Abfassung dieses Buches, weil die Zeitung, für die wir arbeiten, uns dabei unterstützt hat. Allen Mitarbeitern der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« und der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung«, die uns durch Ratschläge, kritische Anmerkungen und viel praktische Hilfe zur Seite standen, sei dafür herzlich gedankt. Britta Nehlsen-Marten und Jochen Golz sind wir für das gründliche Lesen des Manuskripts und der Druckfahnen zu großem Dank verpflichtet.

Eckart Lohse und Markus Wehner, Berlin, im Juli 2012

Kapitel 1

Herkunft, Jugend, Familie

Ein Nachkriegskind

Es ist der Hungerwinter 1946/47, einer der kältesten Winter in Deutschland seit langem. Schon im November sinken die Temperaturen auf null Grad, Kälterekorde gibt es im Dezember und im Januar. Die Städte Deutschlands sind zerstört, Millionen Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten suchen eine Bleibe. Es fehlt an Unterkünften, an Kohle, oft gibt es keinen Strom, die Versorgungslage ist katastrophal. Das, was es auf Lebensmittelkarten gibt, reicht kaum zum Überleben. Die Tage sind davon bestimmt, das Allernotwendigste zu besorgen. In den Großstädten ist die Lage besonders schlimm. Zehntausende werden diesen Winter nicht überleben.

An einem dieser Wintertage, es ist der 10. Januar 1947, wird Peer Steinbrück in Hamburg geboren. Das Thermometer steigt nicht über minus acht Grad, die Stadt erlebt eine Kältewelle, die von November bis Mitte März andauert. 85 Menschen fallen in Hamburg in diesen Wintermonaten dem »Schwarzen Hunger« und dem »Weißen Tod« zum Opfer. Der Krieg hat auch die Familie Steinbrück hart getroffen. Herbert Steinbrück, der Großvater des gerade geborenen Peer, kommt nicht zurück. Er ist als vermisst gemeldet. Noch im Februar oder März 1945 war er eingezogen worden, sollte sich mit hundert Mann den anrückenden Russen entgegenstellen. Später erfährt die Familie, dass er sich geweigert haben soll, diesen sinnlosen Auftrag auszuführen – deshalb sei er in einem Schnellverfahren bei Swinemünde hingerichtet worden.[2]

Vater Ernst Steinbrück kommt schon im Herbst 1945 aus britischer Kriegsgefangenschaft nach Hamburg. Er ist Marineoffizier, hat den Krieg als Kommandant eines Vorpostenboots mit rund hundert Mann Besatzung erlebt. In norwegischen Gewässern ist er von der Royal Navy gefangen genommen worden. Die Briten behandeln ihn anständig, lassen ihm Boot und Mannschaft, dafür muss er Transportfahrten für sie durchführen. Ein Offizierstyp ist Ernst Steinbrück, der aus Pommern stammt, eigentlich nicht, aber seine nautischen Kenntnisse sind gut, schon als Junge war er ein begeisterter Segler.

Geboren wird Ernst Steinbrück 1914 in Danzig, er besucht in Stettin die Oberrealschule und macht dort 1933 Abitur. Zum Studium des Städtebaus geht er an die Technische Hochschule Danzig, doch wegen des Kriegs kann er es nicht abschließen. 1942 lernt er auf der Insel Usedom, wo er in Heringsdorf einen Teil seiner Kindheit verbracht hat, seine zukünftige Frau Ilse Schaper, die Tochter eines Hamburger Kaufmanns, kennen. Sie beschließen, im Sommer 1943 in Hamburg zu heiraten. Doch Ende Juli und Anfang August des Jahres wird die Hansestadt durch eine Serie von Angriffen britischer und amerikanischer Bomber im Zuge der »Operation Gomorrha« hart getroffen. Es sind die bisher schwersten Luftangriffe des Krieges. Ernst Steinbrück und seine Braut flüchten aus dem brennenden Hamburg nach Stettin. Dort findet die Hochzeit statt.

Ernst Steinbrück teilt nach dem Krieg das Schicksal von Millionen Deutschen, die Vertreibung aus dem Osten. 1944 hat er noch einmal Stettin besuchen können, sein Elternhaus findet er bereits zerbombt vor. Den Verlust der Heimat in Pommern verwindet er nur schwer, auch wenn er sich nicht in Heimatverbänden engagiert. Im Jahr 1975, er ist damals schon über 60 Jahre alt, bedankt er sich in einem Leserbrief an das »Hamburger Abendblatt« für einen Artikel mit dem Titel »Wiedersehen mit Pommern nach 33 Jahren«, in dem die Orte seiner Kindheit beschrieben sind. Sein letztes Wiedersehen mit Stettin liege nun 31 Jahre zurück, und seitdem habe er es, »obgleich die Angebote in großer Zahl vorliegen«, nicht vermocht, »diese Gefilde einer glücklichen Jugend wiederzusehen«. Deshalb bedeute ihm der Artikel »unsagbar viel«.[3] Später unternimmt er eine Reise nach Polen, zeigt sich beeindruckt von der Renovierung der Stadt Danzig.

Zurück in die Nachkriegsjahre. Die Familie Steinbrück wohnt in einem Mietshaus am Schrötteringksweg auf der Uhlenhorst an der Außenalster, einem der besseren Viertel der Stadt. Das Milieu ist liberal und bürgerlich. Viereinhalb Jahre nach der Geburt des Sohnes Peer wird sein Bruder Birger geboren. Vater Ernst Steinbrück hat in Hamburg sein Studium abgeschlossen. Er arbeitet zunächst als freier Architekt, entwirft etwa das Gebäude der Gothaer Versicherung an der Alster. Später schwenkt er darauf um, Schadensgutachten für Gebäude zu erstellen – er schätzt sich selbst als mäßig originellen Architekten ein.

Das passt zu seinem Naturell. Er ist ein dem Leben gegenüber eher defensiv eingestellter Mann, zurückhaltend, introvertiert und künstlerisch veranlagt. Eine dominante Vaterfigur ist Ernst Steinbrück für seinen Sohn Peer und dessen Bruder nicht, ja, die Jungen hätten sich manchmal einen stärkeren Vater gewünscht. Zugleich schränkt er sie in ihrer Entfaltung nicht ein. Ernst Steinbrück stirbt mit Mitte 80 im Jahre 1998.

Dominiert wird die Familie von Mutter Ilse, einer großen, blonden, gutaussehenden Frau. Sie prägt Peer Steinbrück stärker als der Vater. Im Charakter unterscheidet sie sich erheblich von ihrem Ehemann, ist temperamentvoll, extrovertiert und herausfordernd. Wegen ihrer dänischen Mutter verbringt sie als junge Frau in den dreißiger Jahren ein gutes Jahr bei Verwandten in Dänemark und Schweden. Sie lernt dort Schneiderin und Hutmacherin. Für die jugendliche Ilse Schaper sind die Monate in Skandinavien eine außerordentlich wichtige Zeit, sie erlebt dort ein liberales Umfeld, ganz anders als Gleichaltrige in Deutschland. Als sie 1939 im Alter von 20 Jahren nach Deutschland zurückkommt, empfindet sie die Verhältnisse als bedrückend. Sie habe »mehr als nur eine Aversion gegen die Nazis« gehabt, sagt ihr Sohn. Der Bund Deutscher Mädel (BDM), wie die weibliche Hitlerjugend sich nannte, das Verbot von Jazzmusik, die Atmosphäre, in der kritische Worte gegen das Regime verboten sind – das alles findet die junge Ilse befremdend und empörend. Im Freundeskreis bekommt sie schnell mit, dass die Juden in Deutschland verfolgt werden. Einigen ihrer jüdischen Freunde gelingt es, Deutschland rechtzeitig zu verlassen. Später sieht sie die Waggons am Bahnhof in Hamburg, in denen die Juden der Stadt nach Osten in die Konzentrationslager transportiert werden.

Nach dem Krieg empfindet Ilse Steinbrück die Adenauer-Zeit als verlogen und muffig, die Verbrechen der Nazis werden allerorten verdrängt. Sie habe nicht hinnehmen wollen, so sagt Peer Steinbrück, dass viele Deutsche, die von der Judenverfolgung wussten und sie mit eigenen Augen erlebt hatten, nun so taten, als sei das alles gar nicht geschehen. »Diese Verleugnung wollte sie nicht akzeptieren. Diese Haltung hat die Erziehung von mir und meinem Bruder geprägt.«[4] Die Mutter rebelliert gegen diese Selbstgerechtigkeit eines Bürgertums, zu dem sie selbst gehört, sie liebt es auch, den agent provocateur zu spielen.

Ein sozialdemokratisches Elternhaus hat Peer Steinbrück nicht. Sein Vater ist eher konservativ, er schätzt Adenauer, wählt bis 1965 CDU. Erst 1969 entscheidet er sich für die SPD und ihren Kanzlerkandidaten Willy Brandt. So ist es wohl auch bei Mutter Ilse gewesen, wenn auch in der Familie der »Verdacht« besteht, sie könne schon früher als ihr Ehemann SPD gewählt haben. Berichte darüber, dass seine Mutter ihn zur SPD gebracht habe, stimmen für Peer Steinbrück allenfalls in einem übertragenen Sinn. Den Weg ihrer beiden Söhne und ihrer Enkelkinder kann Ilse Steinbrück lange begleiten und beobachten. Sie stirbt am 16. September 2011 in Hamburg, drei Tage nach ihrem 92. Geburtstag.

Neben der Mutter prägt den jungen Peer Steinbrück und seinen Bruder die dänische Großmutter, beide Buben hängen an ihr. Die für Deutschland ungewöhnlichen Vornamen Peer, eine dänische Form für Peter, und Birger gehen auf sie zurück. Die Großmutter stammt aus einer selbstbewussten dänischen Bürgerfamilie in Kopenhagen. Von dort wird die Familie Steinbrück unmittelbar nach dem Krieg mit Paketen versorgt, kann so die schwerste Zeit besser überstehen – ganz gemäß dem Wortspiel »Gut geht es Dänen und denen, denen Dänen nahestehen«. Im Jahre 1913 hatte die dänische Großmutter einen Hamburger Tabakhändler geheiratet, der mehrere Firmen besaß und der, so Peer Steinbrück, im Gegensatz zu seiner Frau »hanseatisch-korrekt« gewesen sei. Dessen Art habe seine Großmutter nur durch ihre Heiterkeit ertragen. Seinen eigenen trockenen Humor führt er maßgeblich auf die Großmutter zurück: »Sie hatte eine größere Leichtigkeit als der etwas schwerblütigere deutsche Teil unserer Familie.«[5] Die Mutter, sein Bruder und er hätten denselben Sinn für Komik und Ironie geerbt, während er dem Vater gefehlt habe, der sich dadurch zu Hause oft ausgegrenzt gefühlt, sich aber damit abgefunden habe.

Eine gewisse Leichtigkeit der Dänen, das Vermögen, über sich selbst lachen zu können, hat in der Familie Steinbrück eine große Rolle gespielt. Als Jungen haben Peer Steinbrück und sein Bruder in den fünfziger Jahren die Sommer oft bei Verwandten auf Jütland verbracht – damals, so erinnert er sich, brauchte man für Reisen nach Dänemark noch ein Visum. Großmutter und Mutter besuchten regelmäßig die verbliebenen Verwandten in Kopenhagen.

Die Kindheit im Hamburg der Nachkriegszeit ist rauh. Mit den Jungs aus der Nachbarschaft und seinem Bruder Birger zieht Peer Steinbrück durch das Gelände rings um das Wohnhaus der Familie, die Gegend ist noch vom Krieg gezeichnet. Es gilt, das Terrain gegen andere »Kinderbanden« zu verteidigen. Der ältere Bruder sei zwar keiner der Anführer gewesen, habe sich aber durch einen besonderen Charakterzug ausgezeichnet, sagt Birger Steinbrück: »Peer wollte immer unbedingt gewinnen.«[6]

Das Verhältnis der Brüder ist eng. Birger wird später ein begeisterter Segelsportler und gewinnt Regatten, er eifert in dieser Hinsicht dem Vater nach. Seinen Wehrdienst leistet er bei der Marine ab, beginnt dann ein Jurastudium in Kiel, wohnt einige Monate mit Bruder Peer in einer Wohngemeinschaft. Birger Steinbrück wird Anwalt und Unternehmensberater, er hat drei Kinder, denen sich ihr Onkel Peer verbunden fühlt. Und Birger Steinbrück komplettiert das politische Familienbild. Während die Eltern lange CDU wählten, bevor sie zur SPD wechseln und somit Steinbrücks Neigung zu großen Koalitionen vorweggenommen haben mögen, steht Birger für die sozialliberale Variante. Er tritt in den siebziger Jahren in die FDP ein. Nachdem die FDP die sozialliberale Koalition 1982 aufgekündigt hat und ein Bündnis mit der CDU eingegangen ist, tritt er wieder aus. Birger Steinbrück ist einige Jahre Personalleiter bei Sony Deutschland, 2009 geht er in gleicher Funktion zum TV-Kabelnetzbetreiber Unity Media. Er hat einen Sinn für Situationskomik, ist ein guter Erzähler. Wenn er sich mit seinem Bruder trifft, wird viel gelacht.

Vorfahren I: Zement, Politik und die Deutsche Bank

Peer Steinbrück ist, das verrät jeder Satz aus seinem Mund, ein Nordlicht, ein Hamburger. Seine Vorfahren väterlicherseits kommen allerdings zum größeren Teil nicht aus der Hansestadt an der Elbe, sondern aus dem Osten, vor allem dem Nordosten Deutschlands. Die Familiengeschichte bestimmen zwei Dynastien aus dieser Region in besonderem Maße: die Steinbrücks und die Delbrücks. Beginnen wir mit diesem Zweig der Familie, der zahlreiche Geschäftsleute und Politiker hervorgebracht hat. Als Ausgangspunkt nehmen wir den Ururgroßvater von Peer Steinbrück aus der väterlichen Linie: Hugo Delbrück. Er hat sich als Fachmann für die Zementproduktion und als Gründer eines Ostseebades von Weltrang einen Namen gemacht. Sein Vater Gottlieb Delbrück (1777–1842) dient zunächst als Geheimer Oberregierungsrat in Magdeburg und ist später Kurator der Universität Halle. In zwei Ehen zeugt er 17 Kinder, von denen elf das Erwachsenenalter erreichen. Aus der zweiten Ehe stammt Hugo Delbrück ebenso wie sein Bruder Adelbert, mit dem er eng verbunden war.

Hugo Delbrück, 1825 geboren, studiert in Halle Chemie, legt das Oberlehrerexamen ab und bekommt 1848 in Breslau eine erste Stelle. Es ist das Jahr der bürgerlichen Revolution in Deutschland, und als Führer der Breslauer Bürgerwehr mischt der gerade 23 Jahre alte Delbrück dabei kräftig mit. Sein politisches Engagement hat für ihn, wie für viele andere, unangenehme Folgen – er muss den Staatsdienst verlassen. Er nimmt eine Stelle an als technischer Direktor der gerade errichteten Portland-Zementwerke in Züllchow unweit von Stettin, heute heißt der Ort Zelechowo und ist ein Teil Stettins. Als Chemiker kümmert er sich selbst um die Qualität der Rohstoffe und Steine, stellt eigenhändig Kontrollanalysen an. Dadurch wird er über die Region hinaus bekannt, ist später Vorsitzender des Verbandes deutscher Cement-Fabriken, einer von vielen Posten, die er bekleidet und zu denen etwa auch der Vorsitz im Verein zur Überwachung von Dampfkesseln in Pommern gehört.

Seine zweite Berufung findet er während eines Sommerurlaubs im Jahr 1863 in der Stadt Misdroy auf der Insel Wollin (heute das polnische Międzyzdroje), den er mit seinem drei Jahre älteren Bruder Adelbert verbringt. Die Delbrücks verlieben sich in die Landschaft, speziell in die Gegend um Heringsdorf auf der Insel Usedom. 1871 kauft Hugo Delbrück dort 711 Morgen Grund und Boden nebst Gebäuden und Einrichtung vom Rittergut Gothen – Gothen ist heute ein Ortsteil Heringsdorfs. Auf dem Grund werden erste sogenannte Logierhäuser errichtet. Im darauffolgenden Jahr gründet Hugo Delbrück mit anderen zusammen die »Aktiengesellschaft Seebad Heringsdorf«, die er leitet. 1872 ist somit das Gründungsjahr des Seebads. Delbrück treibt den Ausbau seiner Unternehmung engagiert voran. Er kauft weitere Strände auf, lässt Badestege errichten, ein Warmbadehaus und herrschaftliche Gasthäuser werden gebaut. Heringsdorf wird so rasch zum mondänen Badeort. Kaufleute und Fabrikanten erholen sich dort, später folgen Offiziere, Ärzte, hohe Beamte und Künstler, selbst Mitglieder der kaiserlichen Familie verbringen die Sommermonate in dem Badeort an der Ostsee.

Das Luxuskurbad für den Hoch- und Geldadel, dessen Angehörige dort Prachtvillen bauen lassen, erlebt einen grandiosen Aufschwung. Als 1894 die Eisenbahnstrecke bis nach Heringsdorf verlängert wird, ist der Ort von der nur 160 Kilometer entfernten Reichshauptstadt in drei Stunden zu erreichen. Usedom ist zu dieser Zeit längst zur Badewanne der Berliner geworden, manche Orte der Insel sind beliebt für Familienurlaube, Heringsdorf genießt hingegen den Ruf eines Nizza an der Ostsee. Zahlreiche Bankiers haben hier ihr Feriendomizil errichtet, darunter viele aus dem jüdischen Finanzadel, der hier »eine Art frei gewähltes und freies Getto« hatte, wie Victor Klemperer schrieb.[7] Zu den Gästen gehören über die Jahre die deutschen Schriftsteller Heinrich Mann und Theodor Fontane, ihre russischen Kollegen Maxim Gorki und Alexej Tolstoj, auch der Historiker Theodor Mommsen, ein Freund der Familie Delbrück, und der Maler Lyonel Feininger. Der residiert 1909 bis 1912 in der Villa Oppenheim, die Nachbarvilla ist die Villa Delbrück, errichtet von Hugo Delbrück. Steinbrück kennt sogar eine Familienanekdote, die mit Feininger zusammenhängt: Sein Großvater Herbert Steinbrück geht eines Tages die hölzerne Seebrücke in Heringsdorf entlang und sieht an deren Ende einen Maler mit einer Staffelei stehen. Der malt die Ostsee, aber in »merkwürdigen eckigen Formen«. Daraufhin fragt er den Künstler, was das Bild denn kosten solle. Der nennt einen Preis von etwa 1000 Reichsmark. Der Großvater entgegnet, das sei zu teuer, und geht. Der Maler sei, so Steinbrück, kein anderer gewesen als »Lyonel Feininger, der gerade eines seiner Ostseebilder malte, das auf diese Weise leider nicht in den Besitz meiner Familie gekommen ist«.[8] Jahrzehnte später fährt der Enkel, inzwischen Bundesfinanzminister, nach Usedom in Urlaub.

Die Unternehmungen Hugo Delbrücks werden von seinem Sohn unterstützt: Werner Delbrück studiert ebenfalls Chemie, wird Betriebschemiker in der Portland-Zementfabrik in Züllchow, die sich jetzt Lossius-Delbrück nennt, und 1899, kurz vor dem Tod des Vaters, Direktor der Aktiengesellschaft Seebad Heringsdorf. 1910 stirbt der begeisterte Ballonfahrer Werner Delbrück durch einen Unfall während einer Ballonfahrt von Stettin nach Rügen. Der Aufstieg Heringsdorfs zu einem Seebadeort von Weltrang wäre ohne die Delbrücks unvorstellbar gewesen, schreibt ein Familienforscher. Nach dem Ende der DDR ist es wiederum die Familie Delbrück, die – in Erinnerung an ihr Engagement für das Seebad – durch ihr Bankhaus eine neue Seebrücke für Heringsdorf finanziert.[9]

Der erste Fachmann für Geldangelegenheiten in der Familie ist allerdings Hugos Bruder Adelbert, der einen Teil seiner Geschäfte, etwa in Heringsdorf, gemeinsam mit Hugo betreibt. Seinen beruflichen Werdegang beginnt Adelbert Delbrück als Jurist. Nach dem Ende seines Studiums ist er als Anwalt und Justitiar einer Spinnerei und Weberei in Gladbach tätig und geht später als Generalagent der »Concordia Lebensversicherungsgesellschaft« nach Berlin. Doch dann entdeckt er seine eigentliche Berufung – Adelbert Delbrück wird Banker. Im Jahre 1854 gründet er in Berlin zusammen mit rheinischen Kaufleuten das Bankhaus »Delbrück, Leo & Co.«. Das Institut gehört nicht zur ersten Reihe der Berliner Banken, hat aber einen guten Ruf. Adelberts Sohn Ludwig baut das Geschäft aus, 1910 fusioniert das Bankhaus unter seiner Leitung mit dem Bankhaus »Gebr. Schickler« und wird zu »Delbrück Schickler & Co.«. Ein Teilhaber dieser Privatbank ist Jahrzehnte später Hermann Josef Abs, der wiederum einer der wichtigsten Männer im Vorstand der Deutschen Bank wird.

Und genau diese Bank ist es, durch die Adelbert Delbrück berühmt geworden ist: Im Jahre 1870 gründet er die »Deutsche Bank«, jenes Geldinstitut, das in den gut 140 Jahren seines Bestehens wohl mehr als alle anderen deutschen Bankhäuser für Furore gesorgt hat. Was hat Adelbert Delbrück dazu veranlasst, ein Institut mit einem so anmaßenden Namen zu gründen? Seine Idee ist es, eine große Bank zur Finanzierung des deutschen Außenhandels zu schaffen, »hauptsächlich für den überseeischen Handel, die uns unabhängig machen sollte von England und den Kreditgewährungen, die der deutsche Kaufmann nur in London fand und suchen konnte«, wie Delbrück sich erinnert.[10] Es ist also ein »wirtschaftlich-politischer« Plan, bei dem es nicht zuletzt darum geht, England Paroli zu bieten, den britischen Banken eine ebenbürtige deutsche entgegenzustellen. Dass die Regierung in Berlin den Plan unterstützt, hat auch mit innerdeutschen Rivalitäten zu tun: Berlin will der gerade in Hamburg gegründeten »Internationalen Bank« das Wasser abgraben, die sich ebenfalls auf die Finanzierung des Außenhandels spezialisieren will. Zusammen mit dem weltläufigen nationalliberalen Politiker und Währungsfachmann Ludwig Bamberger (1823–1899) und einem Konsortium Berliner Banken verwirklicht Adelbert Delbrück seinen Plan. Bamberger, der wegen seiner Teilnahme an revolutionären Umtrieben in der Pfalz 1848 aus Deutschland geflohen war – er war 1852 sogar in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden –, hatte in den Niederlanden und in Paris Erfahrungen im Überseehandel und im Bankengeschäft gesammelt. 1866 kehrt er nach Deutschland zurück mit Kenntnissen, die der Gründung eines Bankhauses zugutekommen. Im Verwaltungsrat der Deutschen Bank sitzt er allerdings nur zwei Jahre, von 1870 bis 1872, und scheidet dann – eher unfreiwillig – wegen seiner politischen Tätigkeit als Abgeordneter im Reichstag aus. Er will sich keine Vermischung von Politik und wirtschaftlicher Tätigkeit vorwerfen lassen und verlässt deshalb die Bank, »als ich die Ära der Verleumdung und Verunglimpfung jeder geschäftlichen Tätigkeit, die sich seitdem so mächtig entfaltet hat, von weitem kommen sah«, wie er es selbst begründet.[11]

Adelbert Delbrück hingegen bleibt seinem Kind treu: Fast zwei Jahrzehnte lang, von 1871 bis 1889, als er aus gesundheitlichen Gründen ausscheidet, ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der »Deutschen Bank«. Zudem steht er seit 1870 für 15 Jahre an der Spitze des Deutschen Handelstags. Auch er engagiert sich politisch: Als Gründungsmitglied der Deutschen Fortschrittspartei ist er im Berliner Abgeordnetenhaus aktiv. Eine weitergehende politische Karriere, die Übernahme von Parteiposten oder etwa eine Wahl in den Reichstag, lehnt er allerdings ab. Er führt ein reges gesellschaftliches Leben, zu seinen Freunden gehört der Historiker Theodor Mommsen, der mit seiner Frau oft bei Delbrücks zu Mittag speist. Das Haus in der Mauerstraße, in der Adelbert mit seiner Frau Luise, geborene Jordan, und den Kindern lebt, ist zugleich »die Sammelstelle für alle in Berlin dauernd oder vorübergehend anwesenden Glieder der großen Familie Delbrück«, wie ein Neffe schreibt.[12]

Peer Steinbrück hat erst vor einigen Jahren, als er schon Bundesfinanzminister war, von der Tätigkeit seines Ururgroßonkels erfahren und scherzhaft bemerkt, er müsse Josef Ackermann, den damaligen Vorstandschef der Deutschen Bank, einmal fragen, ob er denn noch Anspruch auf ein paar Anteile habe. Das scheint nicht der Fall zu sein, wenn auch das Bankhaus Delbrück das einzige an der Gründung der Deutschen Bank beteiligte Geldinstitut ist, das lange, bis zum Jahre 2002, seine Selbständigkeit wahrte.

Mit der Politik sind die Delbrücks allerdings noch auf andere und engere Weise verbunden. Der Vetter von Adelbert und Hugo, Rudolf Delbrück (1817–1903), leitet ab 1867 das Bundeskanzleramt. Es wurde am 1. Juli jenes Jahres im Zuge der Gründung des Norddeutschen Bundes geschaffen, einziger Bundeskanzler war Otto von Bismarck. Das Amt existierte unter diesem Namen nur vier Jahre, denn mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 nennt es sich Reichskanzleramt. Rudolf Delbrück bleibt dort über fünf Jahre die rechte Hand des nunmehrigen Reichskanzlers Otto von Bismarck und gilt als dessen bedeutendster Mitarbeiter. Über ihn ist trotz seiner Bedeutung recht wenig bekannt, wohl auch, weil er ein ausgesprochen pflichtbewusster preußischer Bürokrat war, der die eigene Person um der Sache willen hintanstellte. So lehnt es Rudolf Delbrück 1862 ab, einen Ministertitel anzunehmen, und schlägt drei Jahre später den ihm angetragenen Adel aus. Da er mit sechs Jahren die Mutter und mit 13 Jahren den Vater verloren hat, wächst er als Jugendlicher in der Familie seines Onkels Gottlieb, des Vaters von Hugo und Adelbert Delbrück, auf.

Seine Laufbahn als Ministerialbeamter, der zum Politiker wird, gleicht in manchem – die unterschiedlichen Zeitumstände vorausgesetzt – jener seines Nachkommen Peer Steinbrück: Zunächst ist er Hilfsarbeiter bei der Generalverwaltung der Steuern, dann Referent im Handelsamt, es folgt der Aufstieg zum Leiter der handelspolitischen Abteilung im Handelsministerium, schließlich wird er Präsident des Bundeskanzleramts und, 1868, preußischer Staatsminister und damit faktisch Stellvertreter Bismarcks. Als Leiter des Reichskanzleramts hat er die Stellung eines Vizekanzlers inne, führt 1870 die Verhandlungen mit den süddeutschen Ländern über den Eintritt in den Norddeutschen Bund. Sein Rücktritt 1876 wird damit in Verbindung gebracht, dass Bismarck das Kanzleramt, das Delbrück zu einer effektiven Reichsinnenbehörde gemacht hatte, als zu mächtig empfindet. Zugleich ist die Demission auch Ausdruck der zunehmenden Spannungen zwischen Bismarck und den Liberalen. Denen sind Bismarcks Abwendung vom Freihandel und sein zunehmendes Eintreten für Protektionismus und Verstaatlichung ein Greuel. Nach dem Bruch mit Bismarck sitzt Rudolf Delbrück noch von 1878 bis 1881 für den Wahlkreis Jena im Reichstag, bekämpft dort als Fraktionsloser die Schutzzollpolitik und die Sozialgesetzgebung Bismarcks, die er als antiliberal betrachtet. Nach dem Ablauf der Wahlperiode zieht er sich ganz aus der Politik zurück, sieben Jahre vor seinem Tod wird er mit der Verleihung des Schwarzen Adlerordens dann doch noch geadelt. In Berlin sind mehrere Straßen, in Neukölln, in Lichtenberg und im Grunewald, nach ihm benannt.

Vorfahren II: Diakone und Pastoren

Wie kommen aber die Delbrücks und die Steinbrücks zueinander? Hugo Delbrück, der Begründer des Seebads Heringsdorf, heiratet 1856 die Gutsbesitzerstochter Ida Leideke und bekommt mit ihr sechs Kinder. Seine Tochter Ida Emanuele Helene Delbrück vermählt sich im Alter von 19 Jahren 1878 in Heringsdorf mit dem zehn Jahre älteren Arzt Emil Friedrich Wilhelm Steinbrück. Der Urgroßvater von Peer Steinbrück schreibt 1912 über die Familie: »Wenn man die Steinbrücks insgesamt auf Stand und Erwerb durchmustert, so gehören sie, im Allgemeinen betrachtet, dem gelehrten und erwerbenden Bürgertum an.«[13]

Was ist über die Steinbrücks bekannt, auf die Peer Steinbrück zurückgeht? Sie gehören zum pommerschen, west- und ostpreußischen Zweig der Namensträger, als Herkunftsorte tauchen Stettin, Stolzenhagen und Swinemünde auf. Unter ihnen sind viele Diakone und Pastoren. Einer der ersten urkundlich bekannten ist Michael Matthias Steinbrück, 1686 geboren, der als Diakon in Falkenburg (heute das polnische Złocieniec) in Hinterpommern tätig ist. Sein Sohn Joachim Bernhard Steinbrück (1725–1789) studiert in Halle Theologie, wird Diakon, später Pastor an Stettins ältester Kirche St. Peter und Paul. Der Nachwelt bleibt er als Sammler historischer Quellen bekannt. Die Menge des Zusammengetragenen setze in Erstaunen, bedürfe aber der Prüfung, befand ein Historiker. Der begeisterte Sammler Peer Steinbrück könnte jedenfalls angesichts dieses Ahnen eine erbliche Vorbelastung geltend machen. Auch verfasste Bernhard Steinbrück selbst 20 Schriften zur Geschichte Pommerns, von denen eine ganze Reihe in der Universitätsbibliothek Greifswald erhalten ist. Auch sein Bruder Immanuel Theophilus Steinbrück (1742– 1809) wird Pastor, wie der Vater in Falkenburg. Er hatte zehn Kinder. Sein Sohn Karl Christian Immanuel (1772–1858) schlägt wiederum die Pastorenlaufbahn ein, und zwar in Stolzenhagen in der Nähe von Stettin. Einer seiner Söhne, August Emil Hermann Steinbrück (1808–1881) – er hatte 13 Kinder aus zwei Ehen –, folgt ihm im Pastorenberuf in ebenjenem Stolzenhagen. Das sechste Kind aus seiner Ehe mit Maria Steinbrück ist der schon erwähnte Emil Friedrich Wilhelm, geboren 1849. Er bricht mit der Familientradition, wird nicht Pastor, sondern Arzt. Der Urgroßvater von Peer Steinbrück arbeitet in Züllchow als leitender Arzt des Johanniter-Krankenhauses. Seine Frau Helene, die Tochter Hugo Delbrücks, stirbt 1893 mit nur 34 Jahren. Ihr Mann überlebt sie um 40 Jahre.

Von den sechs Kindern ist Herbert Steinbrück, der vierte der Sprösslinge, erst zehn, als die Mutter stirbt. Herbert ist der Großvater von Peer Steinbrück. Im Jahre 1883 in Heringsdorf geboren, besucht er in Stettin das Realgymnasium. An der Technischen Hochschule in Berlin-Charlottenburg studiert er Schiffbau. Peer Steinbrücks Begeisterung für Schiffe und Marine hat also auch einen breiten familiären Hintergrund. Herbert Steinbrück folgt beruflich allerdings seinem Großvater Hugo Delbrück: Er wird erst Technischer Direktor der »Aktiengesellschaft Bad Heringsdorf«, später Betriebsleiter der Portland-Zementwerke in Züllchow. Im Jahr 1910 heiratet er Helene Boeck, die Tochter eines Fabrikanten aus Danzig. Das Ehepaar bekommt zwei Kinder: Ernst, den Vater von Peer Steinbrück, und die fünf Jahre später in Heringsdorf geborene Ursula.

Die stark von der evangelischen Religion und Kirche geprägte Familiengeschichte der Steinbrücks hat Peer Steinbrück nicht fortgesetzt, sondern hat mit ihr sogar gebrochen. Mit 18 Jahren liest er den polemischen Essay des Kirchenkritikers Karlheinz Deschner »Über die Notwendigkeit, aus der Kirche auszutreten«. Der Text beeindruckt ihn. Steinbrück ist einverstanden mit der These, dass die Kirche in der Geschichte immer auf der falschen Seite gestanden habe und dass die »ärgsten Gangstereien« im Namen Gottes begangen worden seien. Und er teilt wohl auch die Ansicht, dass die Kirche ein hoffnungsloser Fall sei, eine »Leiche, die schon riecht und nicht mehr der Reform bedarf, sondern nur noch des Abdeckers«, wie Deschner seinen Essay enden lässt.[14] Steinbrück tritt aus, und die Frage, ob dieser Schritt richtig gewesen sei, scheint ihn über eine lange Zeitspanne nicht zu beschäftigen.

Eine Änderung setzt ein, als die politische Verantwortung, die er trägt, gewachsen ist. Als Ministerpräsident sieht er deutlicher als zuvor, welche Institutionen die Gesellschaft stabilisieren und dass diese auch aus seiner Sicht von der Politik nicht ersetzt werden können. Die Kirchen gehören dazu, Steinbrück, der sich als Landesvater nun auch um das Ehrenamt kümmern will, schätzt ihre karitative Arbeit. Doch empfindet er sich weiter als einen areligiösen Menschen. Ausschlaggebend für eine veränderte Haltung wird für ihn die Begegnung mit einem Mann, der heute als Ratsvorsitzender an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland steht: Nikolaus Schneider. Der ist, als Steinbrück Ministerpräsident in Düsseldorf wird, Präses der rheinischen Landeskirche. In dieser Funktion ist er faktisch der oberste Chef von Steinbrücks Ehefrau, die am evangelischen Amos-Comenius-Gymnasium, einer Schule in kirchlicher Trägerschaft, arbeitet. Gertrud Steinbrück und Nikolaus Schneider lernen sich über die Schule kennen, später treffen sich die Ehepaare.

Entscheidend für Steinbrücks Annäherung an die Kirche wird ein ökumenischer Gottesdienst im Kölner Dom. Er findet am Samstag, dem 15. Januar 2005, statt, drei Wochen nach der verheerenden Tsunami-Katastrophe am zweiten Weihnachtsfeiertag des Vorjahres. In den Ländern rund um den Indischen Ozean waren 230000 Menschen dem Erdbeben und der folgenden Flutwelle zum Opfer gefallen, auch viele deutsche Touristen hatte der Tsunami das Leben gekostet. Präses Schneider hält im Dom eine Predigt, die Steinbrück sehr beeindruckt, ja erschüttert. Es gebe eine Not, die übersteige unser Vorstellungsvermögen, sagt Schneider vor Angehörigen von Toten und Vermissten, eine Not jenseits des erträglichen Maßes. Wer einen Menschen verliere, der verliere »die vertraute Stimme, Rat und Tat, das gemeinsame Lachen, die zärtliche Begegnung, auch die vertrauten Konflikte, all das, was der geliebte Mensch als Teil unseres Lebens ausmacht«. Darunter könne man selbst verlorengehen – und die Beziehung zu Gott. Leid, Zerstörung und Sterben hätten nicht das letzte Wort. Aber neues Zutrauen müsse wachsen: »Wir können es nicht machen. Wir können nichts anderes dazu tun, als uns diesem Wachsen nicht zu verschließen.«[15]

Steinbrück sucht das Gespräch mit Schneider, trifft sich mehrmals mit ihm. Er spricht davon, dass er mit dem lieben Gott in seiner traditionellen Vorstellung und mit dem Trost auf ein ewiges Leben nichts anfangen kann. Aber er erkennt den Wert eines ethischen übermenschlichen Prinzips, das dem Zusammenleben Sinn gibt. Wenn man das Gott nennen will, dann ist auch Steinbrück für Gott. Steinbrück entschließt sich, wieder in die Kirche einzutreten. Er tut es aber nicht vor der Landtagswahl im Mai 2005, will verhindern, dass sein Schritt in irgendeiner Weise mit dem Wahlkampf in Verbindung gebracht wird. Kurz nach der Wahl tritt Steinbrück wieder in die evangelische Kirche ein – 40 Jahre nach dem Austritt.

Heute ist Steinbrück sogar in der evangelischen Kirche aktiv – als Mitglied der Kammer für soziale Ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Mit deren Präses steht er weiter auf gutem Fuß: Schneider und Steinbrück duzen sich, und der SPD-Politiker spricht ihn, wenn er bei EKD-Veranstaltungen einen Vortrag hält, mit »Mein lieber Nikolaus« an.

Schwere Schulzeit und leichtes Geld

Zurück zu dem jungen Peer Steinbrück im Hamburg der fünfziger und sechziger Jahre. Steinbrück besucht ab dem Jahr 1953 die Volksschule Humboldtstraße in der Nähe des Elternhauses. 1957 wechselt der Spross aus bürgerlichem Hause auf das Johanneum in der Maria-Louisen-Straße, ein altsprachliches Gymnasium, bei dem Latein und Griechisch Pflicht sind. Es ist die älteste und traditionsreichste Schule Hamburgs, 1529 von dem Reformator und Luther-Freund Johannes Bugenhagen gegründet, eine Schule mit elitärem Bewusstsein und dem Wahlspruch »Zukunft braucht Herkunft«. Ein Musterschüler ist Steinbrück von Anfang an nicht. Dass er den Lehrern mit Blasröhrchen Erbsen aus dem Paternoster auf die Beine schoss, hat er freimütig bekannt. Wenn die sich umdrehten, war der Schütze schon weg – eine Etage tiefer oder höher. Die ersten Jahre am Gymnasium meistert er noch einigermaßen. In der Mittelstufe aber durchlebt er nach eigenen Aussagen eine »katastrophale Schulgeschichte«. Er scheitert am humanistischen Gymnasium unter anderem am Altgriechischen, das ab der Untertertia, also der achten Klasse, unterrichtet wird. »Katastrophale Ergebnisse habe ich da abgeliefert«, bekennt er.[16] Neben dem Griechischen beherrscht der spätere Finanzminister ausgerechnet die Mathematik nicht, auch hier liefert er Fünfen ab. In der achten Klasse bleibt er sitzen, im Abgangszeugnis hat er drei Fünfen, neben Griechisch und Mathe noch eine weitere in Latein. Seine beste Note ist eine Drei in Geschichte, der Rest sind Vieren.[17]

Steinbrück wechselt dann noch zweimal die Schule, er wird ein weiteres Mal nicht versetzt. Für die Schuljahre von Klasse acht bis Klasse zehn braucht er fünf Jahre. »In der achten, neunten, zehnten Klasse war ich ein echter Kotzbrocken«, sagt er heute über sich. Seine Eltern täten ihm im Nachhinein leid. Es ist keine Zeit, mit der Steinbrück seinen Frieden gemacht hat. Der pubertierende Peer ist natürlich kein dummer Schüler, im Gegenteil. Aber er kommt mit den Anforderungen nicht zurecht, ist phlegmatisch, lernunwillig und desinteressiert.

Einen guten Teil der Verantwortung sieht er bei den Lehrern, die ihn unterrichteten, die mit ihrem eigenen Leben nach den Erfahrungen von Krieg und Gefangenschaft nicht zurechtkommen. Ein Lehrer erzählt noch immer Geschichten aus dem Ersten Weltkrieg, ein anderer ist durch die Erlebnisse zum religiösen Fundamentalisten geworden. Viele Lehrer, die ihn in den fünfziger Jahren unterrichtet haben, seien vom Krieg traumatisierte Menschen gewesen, die »unfähig waren, als Pädagogen zu wirken«.[18]

Nun sind die Jahre der Pubertät gerade für Jungen eine Zeit, in der ihre schulischen Leistungen oft deutlich absacken. Viele später beruflich erfolgreiche Männer, darunter auch manche Politiker, haben in dieser Lebensphase eine Ehrenrunde in der Schule gedreht. Edmund Stoiber, der langjährige bayerische Ministerpräsident von der CSU, scheiterte in der siebten Klasse an Latein. Sitzenbleiber waren auch Berlins Regierender SPD-Bürgermeister Klaus Wowereit, Guido Westerwelle von der FDP und der frühere niedersächsische CDU-Ministerpräsident und ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Steinbrück fällt in dieser Reihe dadurch auf, dass sein zeitweiliges Schulversagen noch tiefer gehend war und länger andauerte als bei vielen anderen. Dass er in öffentlichen Auftritten immer wieder mit seinen zeitweilig unzureichenden Schulleistungen kokettiert, zeigt, dass ihn diese Zeit noch heute beschäftigt. Oft spricht er auch davon, dass seine Kinder weit bessere Abschlüsse gemacht haben als er selbst.

Die verheerende Sturmflut in Hamburg im Februar 1962, bei der 340 Menschen zu Tode kommen und durch die sein späteres Vorbild Helmut Schmidt, damals Innensenator, als beherzter Krisenmanager zum Helden der Hansestadt wird, erlebt Steinbrück als Schüler. Mit Klassenkameraden vom Johanneum verteilt er damals Decken an Mitbürger, die aus ihren Häusern fliehen mussten.

Hamburg ist in den frühen sechziger Jahren schon vom Aufbruch der städtischen Jugend geprägt. Der Rock ’n’ Roll ist gerade in Mode gekommen und hat Hamburg längst infiziert. Am 13. April 1962 eröffnet im Stadtteil St. Pauli an der Großen Freiheit 39 der Star Club. Gleich in den ersten Wochen und dann noch zweimal in jenem Jahr gastieren die »Beatles« in dem Club. Später spielen dort Bill Haley und Chuck Berry, Little Richard und Jerry Lee Lewis, Gene Vincent und »The Searchers«, Jimi Hendrix, »The Cream«, Ray Charles und viele andere. Als der Star Club aufmacht, ist Steinbrück 15 Jahre alt. Er träumt von einem eigenen Tonbandgerät. Das sollte der »Grundstein für eine Karriere als Journalist sein«. Tatsächlich hat Steinbrück das Tonbandgerät später benutzt, um Interviews für eine Schülerzeitung aufzunehmen. Aber rein journalistisch motiviert ist die Anschaffung wohl auch nicht. Er will die Rockmusik aus dem Radio aufnehmen, all die angesagten Bands dieser Zeit, vorneweg die »Stones« und die »Beatles«. Seine Eltern bestehen darauf, er müsse das Geld – immerhin 285 Mark – selbst erarbeiten.

Ein Freund vermittelt ihm im Jahre 1963 einen Job als Parkwächter beim Volksparkstadion. Leute einzuweisen liegt ihm schon damals. Zunächst ist er für die Fahrräder zuständig, für die es 20 Pfennig gibt, dann für die Motorräder zu 50 Pfennig, schließlich für die Autos, für die Parkwächter Peer eine Mark kassiert. Innerhalb weniger Wochen, so erzählt Steinbrück, habe er sich hochgearbeitet. »So schnell habe ich nie wieder Karriere gemacht«, scherzt er bei öffentlichen Auftritten. Er muss zwar um halb fünf in der Frühe anfangen, aber das Trinkgeld ist dafür oft reichlich. Er arbeitet als Parkplatzwächter auch auf dem Fischmarkt und auf der Reeperbahn. Mitunter geht er mit 30 oder 35 Mark nach Hause. Das Geld für das Tonbandgerät hat er schnell zusammen, er nimmt die »Beatles«, die »Stones« und andere Bands auf und spielt die Musik auch bei Partys ab – das macht Eindruck. Die Gewohnheit, eigenes Geld zu haben, wird ihm schnell lieb. Er arbeitet auf dem Bau, paginiert Lotto- und Toto-Scheine bei einer Annahmestelle oder ordnet Karteikarten in einem Eheanbahnungsinstitut. Als Jugendlicher habe er »verflucht gut« verdient, erinnert er sich gelegentlich. Die Discos an der Alster, in die Peer Steinbrück Mädchen ausführt, sind allerdings auch ziemlich teuer.

In der Oberstufe, auf der Staatlichen Handelsschule am Lämmermarkt, die an der Kreuzung Wallstraße und Lübeckerdammtor liegt, fängt sich Steinbrück. Seine schulischen Leistungen sind nun besser. Er trifft auf Pädagogen, die interessanten Unterricht machen, die die Schüler ernst nehmen. Heinz Winkler, sein Lehrer in Wirtschaftslehre, legt die Bandbreite der Wirtschaftstheorien sehr offen dar und hat kein Problem damit, die marxistische Wirtschaftstheorie eingehend anhand der Bücher des damals tonangebenden Marx-Forschers Iring Fetscher zu vermitteln. Steinbrück bewundert diesen Lehrer. Auch seine Lehrerin in Englisch, Französisch und Geschichte, eine Sozialdemokratin, die sich für Willy Brandt begeistert, habe ihn positiv geprägt.[19] Sein Fachabitur macht er 1968 auf der Handelsschule im Alter von 21 Jahren. Zu seinen Mitschülern hält er bis heute Kontakt.

Sein Vater schenkt ihm zur bestandenen Reifeprüfung einen gebrauchten, acht Jahre alten VW-Käfer. Wenn es regnet, kommt das Wasser durch die Heizlüfter. Steinbrück hat deshalb einen Ziegelstein im Auto, auf den der Beifahrer oder lieber noch die Beifahrerin die Füße stellen kann, damit sie nicht nass werden. Das Ende seiner Schulzeit ist für Steinbrück eine Erlösung. Seine Klassenarbeiten verbrennt er nach dem Abitur im Ofen. Das sei »ein Akt der Befreiung« gewesen.[20] Am Johanneum, wo Steinbrück scheiterte, ist das eine Tradition.

Panzergrenadiere, Volkswirte und die Folgen des Radikalenerlasses

Nach der Schule geht Steinbrück zur Bundeswehr – es sind die Jahre 1968/69. Er interessiert sich für Politik, liest Bücher über die NS-Zeit, ist irgendwie schon links eingestellt; als Schüler demonstriert er während des Sechstagekriegs 1967 für Israel, aber auch gegen den Vietnamkrieg. Pazifist ist er nicht, er will den Wehrdienst nicht verweigern – das ist damals ohnehin noch die Ausnahme. Es verschlägt ihn, den 1,86-Meter-Mann, ausgerechnet zur Panzertruppe. »Mir fiel die Luke auf den Kopf. Einige sagen, dass man das merkt«, kommentiert er ironisch.[21] Steinbrück muss für die Bundeswehr weg von zu Hause, aber nicht allzu weit, etwa 130 Kilometer Luftlinie. Seinen Dienst leistet er in einer Fernmeldeeinheit des 314. Panzerbataillons in Oldenburg-Bümmerstede, er verpflichtet sich dort als Zeitsoldat für zwei Jahre. Der Wehrdienst dauert damals 18 Monate, Steinbrück bleibt also freiwillig ein halbes Jahr länger.

Die Zeit bei der Bundeswehr ist auch für Steinbrücks politische Zukunft bedeutsam. Die Aufbruchsbewegung der jungen Generation lässt die Bundeswehr nicht unberührt. Der Sinn vieler Regeln und Traditionen wird von den Wehrpflichtigen in Frage gestellt, etwa auch die bis 1967 geltende Regelung, die »das Tragen einer schulterlangen oder sonst feminin wirkenden Haartracht« für Soldaten untersagt. Den Haarstreit versucht der damalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt im Februar 1971 mit dem »Haarnetzerlass« zu beenden, der das Tragen von gepflegten Bärten und langen Haaren erlaubt, jedoch die Benutzung eines Haarnetzes verlangt. Die Bundeswehr wird in Folge mit 740000 Haarnetzen ausgerüstet. Jedoch schon im Mai 1972 wird der Erlass, gegen den der Widerstand in der Generalität groß ist, aufgehoben – mit der offiziellen Begründung, zu viele Soldaten hätten sich durch nasse lange Haare eine Erkältung zugezogen.

Peer Steinbrück hat damals noch volles Haar, ohne dass etwas über das Tragen eines Haarnetzes bekannt wäre. Doch die Aufbruchsbewegung in den bundesdeutschen Streitkräften ist auch in seiner Kaserne zu spüren. Steinbrücks Zugführer Albert Hittermeyer, ebenfalls aus Hamburg, sympathisiert mit der »Leutnant 70«-Bewegung, die gerade in Hamburg entstanden ist. Dort haben sich acht Leutnants der Heeresoffiziersschule Ende 1970 in einer Initiative zusammengetan, fordern ein neues Bild des Offiziers und der Bundeswehr, das von den traditionalistischen Fesseln befreit sein soll. Die jungen Offiziere wollen die Prinzipien des Bürgers in Uniform und der inneren Führung, die Generäle wie Ulrich de Maizière und Wolf von Baudissin formuliert hatten, in die Gesellschaft hineintragen, der Bundeswehr ein neues demokratisches Selbstverständnis geben. Einer von insgesamt neun Kernsätzen der Bewegung lautet: »Ich will ein Offizier der Bundeswehr sein, der das Verhalten eines Vorgesetzten in Frage stellen darf und sein eigenes Verhalten von Untergebenen beziehungsweise von jedermann in Frage stellen lässt; ich möchte ein Offizier sein, der nichts selbstverständlich findet.« Steinbrücks heutiges Vorbild Helmut Schmidt ist als Verteidigungsminister von den Thesen der Offiziere keineswegs begeistert, sie seien »teils diskutabel, in einigen Punkten falsch, in anderen provokant«.[22]

Das von der FDP geführte Innenministerium in Nordrhein-Westfalen ist der Ansicht – wie es in einem Extremismusbericht an den Landtag schreibt –, dass die Erklärung der »Leutnant 70«-Gruppe von Soldaten getragen sei, die der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) oder ihrer Jugendorganisation, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ), angehörten. Als ein Jahr später 30 Hauptleute aus der 7. Panzergrenadierdivision im westfälischen Unna in einem sechzehnseitigen Pamphlet eine Fundamentalkritik an der Bundeswehr üben, ist eine kleine Krise in den Streitkräften ausgemacht. Kanzleramtsminister Horst Ehmke (SPD) wird vom »Spiegel« mit den Worten über den Minister auf der Hardthöhe, dem Sitz des Verteidigungsministeriums, zitiert: »Wir fanden alle, der Helmut macht das da oben sehr gut, aber er hat sich über die Ruhe im eigenen Laden getäuscht.«[23]

In der Kaserne in Oldenburg-Bümmerstede redet zu dieser Zeit der Zugführer Hittermeyer auf den Wehrpflichtigen Steinbrück ein. Der sechs Jahre ältere Offizier ist Mitglied der SPD, er und Steinbrück sprechen häufiger über Politik. Wenn er sich für politische Themen interessiere und für demokratische Reformen sei, dann sei er in der SPD am richtigen Platz. Hittermeyer nimmt Steinbrück mit zu den linken Jusos in Oldenburg, sie gehen regelmäßig dorthin, Hittermeyer diskutiert mit.[24] Ob es Hittermeyers eigene Agitation war oder aber die Besuche von Veranstaltungen der Jusos und der SPD, sei dahingestellt, der Rekrut Steinbrück tritt im Frühling 1969 der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands bei. Der Muff der Adenauer-Zeit, die Verdrängung der Nazi-Vergangenheit und die Deutschlandpolitik der Union sowie schließlich die Person Willy Brandt, das alles hätte ihn offen für die SPD gemacht, sagt Steinbrück heute.

Die Zeit in der Bundeswehr ist für Steinbrück auch eine Schule als Redner. Das erste Mal, dass er vor einer Gruppe zu stehen und sich klar auszudrücken hatte, sei bei der Bundeswehr gewesen, und zwar zu dem Zeitpunkt, als er selbst als Zugführer für 30 Leute verantwortlich gewesen sei. Da habe er nicht mehr nur wie zuvor als Fähnrich und Fahnenjunker »Augen links« oder »Augen rechts« sagen müssen, sondern den Soldaten eine andere Wegweisung geben müssen. Da habe er das freie Reden gelernt.[25]

Nach der Bundeswehr beginnt Steinbrück ein Studium der Volkswirtschaft und der Sozialwissenschaften – er bleibt nicht zu Hause in Hamburg, sondern er geht ins nahe Kiel. Das Meer und die Möglichkeit zu segeln reizen ihn. An der Kieler Christian-Albrechts-Universität ist das Studium der Volkswirtschaft eng mit dem Institut für Weltwirtschaft verbunden. Dessen Direktor Herbert Giersch, zugleich der Ordinarius, gilt als Koryphäe und wird auch Steinbrück prüfen. Interessanter für viele Studenten ist allerdings der junge Professor Reimut Jochimsen, ein Sozialdemokrat. Er hat 1964 in Kiel im Alter von 31 Jahren einen Lehrstuhl für wirtschaftliche Staatswissenschaften übernommen und setzt auf neue Themen, wie Wohlstand durch Infrastruktur. Mit ihm können die Studenten politisch diskutieren. Jochimsen leitet das Institut für Regionalforschung, an dem Steinbrück von 1971 bis 1974 als studentische Hilfskraft arbeitet. Allerdings zieht der Professor, gerade als Steinbrück sein Studium beginnt, nach Bonn, um seinem Drang nach politischer Betätigung zu folgen. Er leitet im Kanzleramt die Planungsabteilung unter dem sozialdemokratischen Kanzleramtschef Horst Ehmke, pendelt aber zu Vorlesungen nach Kiel. Jochimsen macht weiter Karriere in Bonn und in Düsseldorf: 1973 wird er Staatssekretär im Bildungsministerium, 1978 holt ihn Johannes Rau als Wissenschaftsminister in sein Kabinett, von 1980 bis 1990 ist er ein Jahrzehnt lang Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen.

Wie ist die Atmosphäre in Kiel, als Steinbrück dort zu studieren beginnt? Die Universität gilt als konservativ, viele Professoren und Wissenschaftler, die den Nationalsozialismus unterstützt hatten, sind dort nach 1945 wiederangestellt worden. Norbert Gansel, der SPD-Politiker und spätere Oberbürgermeister von Kiel, erinnert sich an einen Professor der Rechtswissenschaft, der an der 1941 von den Nationalsozialisten gegründeten Reichsuniversität Straßburg unterrichtet hatte, die im Volksmund »NS-Kampfuniversität Straßburg« genannt wurde. In Kiel wieder für die Lehre zugelassen, sagte er während einer Vorlesung Mitte der sechziger Jahre den Satz, die Rassenpolitik der Nazis sei, »abgesehen von der Judenfrage«, eigentlich nicht so schlimm gewesen.

Die linke Protestbewegung erschüttert Ende der sechziger Jahre auch Kiel. Es gibt die üblichen Umzüge und Aktionen gegen den Vietnamkrieg, und 1968 demonstrieren Schüler, Studenten und Lehrlinge gegen die Preiserhöhungen der Kieler Verkehrsbetriebe. Ein Jahr später kommt es zur »Schlacht am Landeshaus«, bei der 1000 Polizisten versuchen, 5000 aufgebrachte Studenten unter Kontrolle zu halten. Auslöser für die Proteste ist ein Gesetz, das vorsieht, Studenten, die den Lehrbetrieb stören, für drei Jahre von allen Universitäten des Landes zu verweisen.

Noch mehr erregt die Stadt und die Studenten das Schicksal zweier Kieler Professorensöhne. Georg von Rauch, Sohn eines Professors der Osteuropäischen Geschichte an der Universität Kiel, und Thomas Weisbecker, Sohn des Arztes und früheren KZ-Häftlings Ludwig Weisbecker, werden in den sechziger Jahren von der Kieler Gelehrtenschule verwiesen, einem bekannten humanistischen Gymnasium der Stadt. Beide gehen nach Berlin, wo sie sich in der linken, anarchistischen Bewegung tummeln. Von Rauch lebt in der »Wielandkommune«, einer Wohnung in der Charlottenburger Wielandstraße, deren Hauptmieter der Rechtsanwalt (und spätere SPD-Innenminister) Otto Schily ist. Nachdem er gemeinsam mit Weisbecker und Michael »Bommi« Baumann einen Journalisten zusammengeschlagen hat, wird von Rauch Anfang 1970 verhaftet und zu Gefängnishaft verurteilt, flieht aber im Juli 1971 aus einem Gerichtssaal. Am 4. Dezember 1971 wird er bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten in der Eisenacher Straße getötet. In der linken Szene gilt das als »kaltblütiger Mord«, auch wenn Georg von Rauch das Feuer eröffnet hatte. Nur drei Monate später wird auch Weisbecker bei einem Polizeizugriff in Augsburg durch einen Schuss ins Herz getötet. Das Schicksal Weisbeckers und von Rauchs bewegt und spaltet damals Kiel weit über die Studentenkreise hinaus, stammen doch beide aus angesehenen Familien der Stadt.

Die Volks- und Betriebswirte in Kiel sind, wie überall in der Republik, in diesen Jahren nicht gerade die Speerspitze revolutionärer Umwälzungen. »Deutschlands angehende Volks- und Betriebswirte«, so zitiert der »Spiegel« 1969 eine Fachzeitschrift, »werfen keine Steine. Sie bereiten sich vielmehr auf reputierliche Positionen im kapitalistischen Establishment vor.«[26] Für Steinbrück gilt das auch, allerdings in Maßen. Während seiner Studienjahre lebt er in einer Wohngemeinschaft. Acht Leute wohnen zusammen in einer großen Altbauwohnung in Kiels Innenstadt. Sie haben zuvor schon in einem Studentenwohnheim gelebt, nun ziehen vier Pärchen in die Wohnung, wobei die Zusammensetzung der Paare mitunter wechselt. Es ist dennoch – für die damaligen Verhältnisse – keine ausgesprochen linke WG oder Kommune. In den Räumen hängen keine Bilder von Lenin, Mao oder Che Guevara. Die Wand in Steinbrücks Zimmer schmückt ein Plakat, auf dem ein Schiff zu sehen ist. Er selbst sei der Linkste von allen gewesen, erzählt er. Es gibt ein Gemeinschaftsleben, beim Kochen ist man reihum dran. Steinbrück macht es sich einfach, er serviert Toast Hawaii, immerhin ein Kultessen der damaligen Zeit. Den Abwasch macht die Spülmaschine.

Steinbrück ist ein fleißiger Student und ein junger Mann, der gern immer alles ein bisschen besser weiß, auch und besonders, wenn es um Politik geht. In der WG gilt er als der Neunmalkluge, einer, der alles systematisiert und nach Plan betreibt. Wenn er seinen Teppich saugt, dann tut er das ordentlich parallel in Quer- und Längslinien – und bezeichnet es als »methodisches Saugen«. Oft spielt er mit Mitbewohnern Stratego, ein Spiel, bei dem Armeen gegeneinander antreten. Steinbrück überlegt lange und gewinnt immer.

Berühmt ist Steinbrück in seiner WG