19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

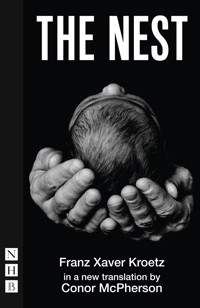

Wenn aus einer langen Beziehung Literatur wird Es ist der Wunsch von Franz Xaver Kroetz, noch einmal mit seiner Ex-Frau einige Wochen auf Teneriffa zu verbringen, wo sie lange zusammen gelebt haben. Marie Theres Relin willigt ein. Und sie vereinbaren, dass beide getrennt aufschreiben, was ihnen in diesen zwei Monaten durch den Kopf geht. Vernarbte Wunden beginnen wieder zu jucken, alte Zuneigung erwacht. Sie kämpft mit Rückschlägen als Schauspielerin und hat Existenzsorgen, er plagt sich mit dem Alter und als Dramatiker, schafft es aber, eine grandiose Figur zu entwickeln: "ich". So stark, so beklemmend, so kurzweilig wurde lange nicht über die Paarbeziehung nachgedacht und geschrieben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht mit den beiden, aber die Texte bleiben für immer miteinander verbunden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Über das Buch

Erst verheiratet, dann geschieden.

Nun gemeinsam verreist.

Hier sind die Aufzeichnungen von Marie Theres Relin und Franz Xaver Kroetz: Szenen keiner Ehe

Sie: Anfangs maulte er ein wenig, am Schluss war er happy. Hätte ich innerhalb der Ehe öfters mal die Ruhe bewahrt, es wäre uns einiger Stress erspart geblieben.

Er: Die Ex war der Motor der Familie. Was vor 16 Jahren für sie die ultimative Befreiung war, war für mich ein plötzliches Leben ohne Motor. Jetzt ist sie wieder Motor und lenkt mich so, dass ich ganz vergesse, dass ich eigentlich total unglücklich bin.

Marie Theres Relin / Franz Xaver Kroetz

SZENEN KEINER EHE

Marie Theres Relin

14./15. Oktober Wieder da. Es regnet viel und die Insel ist grün. Das Meer wirkt beruhigend. Meine Mission heißt »Lebenstraum erfüllen«. Nicht meinen – seinen. Irgendwann Anfang des Jahres rief er mich an und meinte: »Ich werde wohl mit einem großen Blumenstrauß auf dich zukommen müssen und dich bitten, mit mir die Reise zu machen.« Unsere Kinder sind alle drei an Schulzeiten gebunden, zwei als Lehrer, eine als Mutter – und im August durchs vierzig Grad heiße Andalusien mit einem alten Mercedes 190 E ohne Klimaanlage zu schippern würde wohl den alten Herrn und mich an unsere gesundheitlichen Grenzen bringen.

Im Sommer sah ich just an meinem Geburtstag einen Film mit Charlotte Rampling. Sie spielte eine widerliche Großmutter – Grande Dame –, die, je näher sie ihrem Lebenstraum dank ihres Enkelsohnes kam, milder und friedlicher wurde. Mich hat dieser Film insofern berührt, als zwischen Geburt und Tod sich ein paar Lebensträume tummeln und meist so weit aufgeschoben werden, bis sich der Traum, wie in ein Boot gelegt, immer weiter vom Ufer entfernt und irgendwann am Horizont des Meeres verschwindet.

Mein Entschluss war gefasst. Und als noch junge Reiseleiterin trotz mittleren Alters, einer meiner vielen neuen Berufe, müsste ich uns doch eine perfekte Reise zusammenstellen können. Vielleicht würde daraus sogar ein Roadmovie entstehen – »Szenen keiner Ehe« sozusagen?

Drei Tage danach, Anfang Juli, saß ich mit ihm auf der Bühne. »Kroetz liest Kroetz« – eine Doppellesung. Meine Veranstaltung. Ein weiterer, eher brotloser Beruf, der viel Einsatz erfordert. Dabei hab ich nicht nur gelernt, ganz autodidaktisch, Veranstaltungen zu organisieren, sondern auch Plakate und Booklets selbst zu gestalten. Eine Grafikerin kann ich mir nicht leisten, also bin ich mir selbst eine geworden.

Ich las eine Short Story von ihm, in der er den »leeren Tag« eines Dichters beschreibt, während seine Frau durch den Hausfrauenalltag mit zwei Kindern hetzt, immer gewillt, alles, aber auch wirklich alles für den Dichter zu tun. Großartig geschrieben. Anscheinend auch gut vorgetragen, denn mein alter Dichter auf der Bühne schüttelte sich vor Lachen, genauso wie das Publikum. Es war das erste Mal nach – madre mia! – fünfunddreißig Jahren, dass ich auf Augenhöhe mit ihm auf der Bühne saß. Er las aus seinen »unveröffentlichten Memoiren«, gefüttert mit Fantasie, vor, beide Texte ergänzten sich aufs Feinste.

Es war eine gute Lesung, erfolgreich, lebendig und sie schenkte mir die Zuversicht, dass eine gemeinsame Reise doch möglich sei. Ganz ohne Verstellung. Mein Ex, das unbekannte Wesen, und umgekehrt. In der Tat: Was weiß man schon über den Menschen, mit dem man ein Leben verbracht hat? Ja, sicher, viele Geschichten, gemeinsam Erlebtes, unterschiedliche Blickwinkel und ähnliche Sichtweisen, Höhen und Tiefen. Aber es gibt auch viel Unausgesprochenes. Strickmuster, die im Laufe der Jahre zum Stolperstrick wurden. Man blieb vor dem Strick stehen, um nicht wieder zu stolpern und auf die Schnauze zu fallen. Das klingt sehr negativ, ist aber nur eine Reflexion auf die vielen Kompromisse, die ich in meinem Leben aus Angst gemacht habe. Und die »Schuld« liegt weder an ihm noch an meiner Entscheidung, Mutter zu werden, statt Karriere zu machen – was ich übrigens nicht bereue –, sondern an Umständen meiner Kindheit und Jugend. Die ich nicht ansprechen konnte, die aber zu Mustern meines Lebens wurden.

Vorgestern angekommen in dem kleinen Ort und im letzten Haus am Meer. Ich liebe diese Insel. Auch wenn die Geschichten der Dorfbewohner vor Traurigkeit strotzen, mit ihrer grenzenlosen Eintönigkeit, so sind es mir die liebsten Menschen geworden, die ihre Herzlichkeit wie aus einem großen Sack mit bloßer Hand auf einen streuen.

Sein Auto ist in der Werkstatt, bei Santi. Santi, ein großer bäriger Typ mit philosophischem Kopf und einem göttlichen kanarischen, teils bösartigen Humor, der so schnell ist, dass ich mit meinem unvollkommenen Spanisch immer nur zeitverzögert seine Witze verstehe, hat ein großes Lebensdrama: Mit siebenundfünfzig wohnt er noch immer bei seiner Mutter.

Wir starten also mein Auto, besser das meines Sohnes, einen alten Renault Clio, fahren den Berg hoch, direkt an Santis Werkstatt vorbei, grüßen ihn und den Pulpo-Fischer, fragen nach dem Auto, »Ende nächster Woche« murmelt er. Und ich denke, oh Gott, bis der Lebenstraum auf Rädern fahrtüchtig und reisebereit ist, wird’s wohl dauern. Wir biegen auf die Hauptstraße ein und erst hier fällt mir auf, dass das Display ausgefallen ist. Keine Geschwindigkeit, kein Sprit, Wasser oder Sonstiges wird angezeigt. Blinke ich jetzt oder nicht? Wir bleiben am Straßenrand stehen. F. X. geht ums Auto herum, ich blinke links, blinke rechts, alles scheint zu gehen, bis auf die Anzeigen im Auto. Fuck, die Reise geht ja schon gut los. Zwei kaputte Autos bei Santi und einen kniekranken Dichter im Haus.

Kehrtwendung und bei Santi klingeln. Seine Mutter öffnet. »Hola mi niña«, sagt sie leicht angesäuert, denn es ist zwei Uhr und das Essen steht auf dem Tisch. »Solo un momento«, bitte ich und Santi kommt an die Tür gehumpelt. Ja, ich soll später vorbeikommen. Gut, erst einmal tanken, wir wissen ja nicht, wie viel Sprit drin ist. Dann die Fahrt, schön langsam und nach Gefühl, zum Alcampo. Ein riesiges Einkaufszentrum, das keine Wünsche offenlässt und sämtliche Kroetze erfreut. Ihn am allermeisten. Ich meide den Tempel der Kauflust. Mir fehlt außerdem das nötige Kleingeld und Lebensmittel hole ich lieber auf Märkten und in kleinen Läden.

Für ihn ist es aber ein Ort der Selbstbestimmung. Fürs Einkaufen reicht die Kreditkarte und Spanischkenntnisse sind überflüssig. Es ist ein Ort der Studie, wenn er auch hier dem Volk aufs Maul schaut, und seine Beobachtungsgabe ist feinfühlig und stark.

Wir trinken den Kaffee »leche leche«, halb Milch, halb Dosenmilch, und überlegen tatsächlich ein Buch zu schreiben. Für uns. Ja, warum nicht? Disziplin ist gefragt: Jeder muss eine Seite pro Tag tippen.

Apropos tippen, mir fiel es schon lange auf und auch jetzt beim Aufschreiben klafft hier eine Lücke: Wir haben keine Namen. Als junges Paar nannten wir uns »Schnucki«, das wurde ziemlich schnell durch »Mama« und »Papa« abgelöst. Sogar öffentlich. Während ich ihn noch Franz nannte, stieß mir seine »Mama« förmlich auf. In der Scheidungsphase mutierte er in meinem Sprachgebrauch zum »Kroetz« und schriftlich unterschrieb er bis zuletzt als »F. X.« und ich als »M.Th.« – nicht wirkliche Namen im Gespräch. Und oft einigten wir uns auf das neutrale »Hallo, mein/e Liebe/r«. Um mich zu frotzeln sagt er dann und wann »Marie Therese«, das mir verhasste letzte »e« wird dabei in die Länge gezogen. Immerhin nannte er mich nie »Mausi«, der Spitzname, der an mir klebte wie das schwarze Pech an der Pechmarie.

Gut, ab heute wird das alte Kind beim Namen genannt. Franz oder Franz Xaver? Ich werd’ ihn fragen.

Franz Xaver Kroetz

1. Eintrag Man kann es nicht abstellen, eitel bis ins Grab: Sie sieht mich, muss mich sehen, denn wir verreisen gemeinsam, zuerst in ihr Haus nach Teneriffa, das auch mal mein Haus war, dann mit dem Auto zurück, solang wir wollen, können, es zusammen aushalten, nach zwanzig Jahren Trennung, Scheidung, Hass, Verachtung und – zuletzt – Gleichgültigkeit.

Also nochmal: Sie sieht mich und denkt sich, das Einzige, was an ihm noch attraktiv ist, ist sein Geld. Denkt sie das? Das Alter ist ein Massaker und hat mich ruiniert. Ich weiß es.

Diesmal mit Teleskop-Prothese unten, billigem Provisorium oben, zwei Ibuprofen 600 gestern, um den Flug zu überstehen, nur aufs Klo muss ich nicht mehr alle zwei Stunden, geht besser.

Sonst? Heute, nach dem ersten gemeinsamen Tag nach siebzehn Jahren, ging es gut. Der Umstand, dass man bei diesem Arrangement einfach ausgeliefert ist, sich selbst UND den andern – das macht milder. Man sitzt im selben Boot. Mit wem? Der Ex, die man seit fünfunddreißig Jahren kennt und von der man keine Ahnung hat (ja, stimmt, höre ich sie sagen).

Aber wenn ich daran denke, dass ich vor einem Jahr keine zehn Minuten mit ihr allein in einem Raum sein konnte, war es entspannt. Und wenn man bedenkt, dass sie mir vor ein paar Jahren noch regelmäßig den Tod gewünscht hat (das „Sandwich“ sagte dazu vor Kurzem: den wünscht sie dir heute noch, Papa, da kannst du ganz beruhigt sein), dann waren wir die ersten vierundzwanzig Stunden friedliche Lämmer und keine zähnefletschenden Bestien; wie man wäre, wenn man könnte, weiß ich nicht. Sie wünscht mir vielleicht nicht mehr den Tod, nur noch, dass ich sie in meinem Testament nicht vergesse.

Ich hab mein Leben irgendwie so an die Wand gefahren, dass ich in München oder in Kirchberg stundenlang dasitzen und vor mich hinstarren kann – und wenn ich zu mir sage: tu doch was, dann fragt es aus mir: was denn? und ich weiß es nicht. Also ist die Reise hierher ins heute regnerische Teneriffa, das warm und blau verschmiert ist, eine Abwechslung.

Aber das Gespräch mit ihr hat was vom Gespräch mit einer fremden Frau, die einfach reden will, egal mit wem, und der man nicht ungern zuhört, auch – ja auch wenn sie nur Dinge erzählt, die sie schon oft erzählt hat. Ich höre mit wohlwollender Langeweile zu, es ist eine Art Musik, nah und fremd zugleich, ein bekannter Singsang aus einer vergangenen Welt. Und in diesen vierundzwanzig Stunden gibt es keine Worte, die wehtun. Wenn man sich nicht mehr liebt und nicht mehr miteinander schläft, dann kann man vielleicht befreundet sein.

Fest steht: Ich bin nicht mehr der, der ich war, und sie ist nicht die, die sie ist. Klingt deppert, find, es ist trotzdem was dran …

Also warten wir ab, wie sich die Kostüme verändern. Und die Kostümierten auch. Ach ja, wir haben Muscheln gekauft, sie hat gekocht und geredet, und ich hab zugeschaut und zugehört. Da entstand so was wie eine linkische, kleine Vertrautheit. Ich bin noch immer ein alter Macho und sie ist noch immer eine appetitliche Köchin.

Schauen wir, wie es sich weiterentwickelt, wir wollen jeden Tag was schreiben, egal was. Und keiner weiß, was der andere schreibt, außer eben SZENEN KEINER EHE.

16. Oktober Ich hab ihn natürlich nicht gefragt, wie er genannt werden möchte, fühlte sich einfach etwas doof an, nach fünfunddreißig Jahren den Namen zu erfragen, aber ich nannte ihn Franz. Er tut sich mit meinem Namen etwas schwerer, das Ausweichen ist lustig zu beobachten, »mein Schatz« sagte er beim Abendessen, ich zuckte und schmunzelte.

In der Früh gleich in die Werkstatt zu Santi und nach einiger Sucherei war der Kleinwagen wieder voll funktionsfähig. Was für eine Erleichterung.

Danach zählten wir unsere Wörter, ich hatte doppelt so viel geschrieben wie er. Das wirkt wie ein Motivationswettbewerb, mit oder ohne Aussage. Keine Ahnung. Unsere Gespräche sind aber gehaltvoll und ecken an vielen Stellen der Erinnerung an. Es sind wie tausend verschiedene Leben und ein gemeinsamer Nenner. Das Erinnern beider Seiten ergänzt sich.

»Ich hab den Fahrgastbeförderungsschein«, sagte ich zu ihm scherzhaft, als ich in die kleine Straße einbog. »Jetzt verwechselst du mich aber mit deinen Gästen.« Er wusste noch nicht, durch welche Serpentinen wir zur Küste fahren würden. Ich hatte sie auch vergessen und nach dem dritten entgegenkommenden Auto und Ausweichmanövern im Rückwärtsgang war ich schweißgebadet. Er schimpfte, die Autofahrerei täte seinem Knie nicht gut und außerdem sei es hier gar nicht schön. Früher wäre ich sofort umgekehrt und der Konflikt wäre geboren gewesen. Heute nannte ich es Konditionstraining und wir machten einen wunderschönen, langen, lichtdurchfluteten Spaziergang an der Küste von El Sauzal. Anfangs maulte er, am Schluss war er happy.

Hätte ich innerhalb der Ehe häufiger die Ruhe bewahrt, es wäre uns einiger Stress erspart geblieben.

Die Serpentinen heimwärts waren wie eine bestandene Bewährungsprobe.

Jetzt musste ich nur noch den Mut aufbringen, mein Ich nach außen zu stülpen. Während ich nach dem Essen die Küche aufräumte, setzte er sich an die Schreibmaschine und tippte. Der Sound erinnerte mich an früher. Als das Geräusch länger verstummte, rief ich: »Du kannst wieder in die Küche kommen, ich hab schon abgewaschen!« Eigentlich wäre er heute dran gewesen.

2. Eintrag Bevors richtig losgeht, ein kleiner, giftiger writer’s block. Die Gegenwart ist die Gegenwart, ist die Wahrheit. Aber ist, was wahr ist, auch wichtig? Dichtung und Wahrheit? Die Lüge hat so viele Möglichkeiten, aus der Wahrheit ein paar glühende Funken zu schlagen; drum lass den ehrlichen Ackergaul im Stall, schwing dich auf den Pegasus, der hat Flügel und wird mit Fantasie gefüttert. Er kann dich in heitere Lüfte ziehen oder abwerfen, dann stürzt du ins Unendliche. Ist das nicht verlockend? Du bist ein toter Dichter, aber kein toter Buchhalter. Schreib, was du willst, aber schreib!

Mit diesen Gedanken sitz ich neben der Ex in ihrem Clio, mit dem wir die Insel entlangfahren, bis der Himmel blau wird. Dann ein für mich langer, in Wirklichkeit kurzer Spaziergang am Meer, und die alte Zeit wölbt sich über uns. Sie weiß alles und erzählt trotzdem nur das, was sie schon hundertmal erzählt hat, jetzt wieder, und meine Demenz ist nicht in der Lage, das restlos zu absorbieren. Einiges weiß ich immer noch von dem, was ich nicht mehr weiß. Sie erzählt es trotzdem und meine Laune wird schlecht.

Das Problem ist das Knie, das mich demütigt und zum Krüppel macht: Ich kann wirklich kaum laufen. Ich hätte in München bleiben sollen und mich operieren lassen können, wär vielleicht besser gewesen. Aber jetzt bin ich da, auf wackeligen Beinen. Und sie redet ohne Unterlass, ich kann nicht davonlaufen. Ich schau aufs Meer und auf mein Knie.

Endlich merkt sie es und sagt: Sollen wir umkehren, hast du Schmerzen? JA!

Es stört sie nicht, sie redet weiter. Sie weiß, dass ich übertreibe. Dass ich nicht normal kann. Dass wir uns so furchtbar vertraut sind, macht unsere gemeinsame Sache glitschig. Können wir überhaupt etwas schreiben, was der andere nicht weiß? Und wenn wir beim Schreiben ausrutschen, tritt der andere nach, wenn er schon nicht hilft? Keine Ahnung. Was sie von mir in fünfunddreißig Jahren gelernt hat zu wissen, das bist du für sie. Sie gestattet keine Räume, die sie nicht weiß. Da würdest du ihr ja entgleiten.

Unglücklicherweise hat sie schon als Reiseleiterin Touren mit jeweils fünfzehn alten Menschen durch Teneriffa geguidet. Sie nimmt dich als eine sehr verkleinerte Reisegruppe wahr, wenn sie dich fragt, ob du aufs Klo musst, ob du dich kurz hinsetzen willst, ob du keine Luft kriegst, ob du ein Glas Wasser willst. Ihre Sorge um dich hat etwas Beleidigendes. Sie verortet dich zwischen Altersheim und Friedhof.

Ich weiß nicht, wies weitergeht, wie lang ich das aushalte. Jetzt halt ich es noch gut aus, ich denke an München. Ich denke daran, wie ein Restgreis dasitzt und vor sich hinschaut und definitiv nicht weiß, warum er aufgestanden ist, warum er da ist und wie er sich am besten abschaffen kann.

Also die Bewegung tut gut, die Selbstverteidigung auch, und die Hobby-Krankenschwester, die es bestimmt nicht mit dir, sondern mit sich gut meint, wenn sie dich pampert, schwankt zwischen begeisterter Hilfs-Onanie und „was geht mich das alte Arschloch an?“ Nichts, gar nichts.

17. Oktober Grundlos traurig. Wie ein Schleier, der sich über die Seele legt.

»Die Seele … ist ein weites Land, wie ein Dichter es einmal ausdrückte … Es kann übrigens auch ein Hoteldirektor gewesen sein.« Ich liebe diesen Satz von Arthur Schnitzler. Vielleicht beschäftige ich mich in den endlosen Gesprächen mit F. X. einfach zu viel mit meiner Vergangenheit? Vielleicht sind es meine beruflich mageren Aussichten? Vielleicht überwiegt auch die Sorge, denn ich hatte die Verwirklichung seines Lebenstraums ohne sein Knie gemacht. Er hat wirklich starke Schmerzen. Die neunzig Minuten Autofahrt waren schon zu lang und der Spaziergang schürte den Entzündungsherd erneut an. Wie wollen wir dann bloß die Reise machen? Die Fahrt mit der Fähre dauert allein zweieinhalb Tage. Das wird anstrengend. Wenn wir dann von Cádiz nach München jeden Tag nur hundert Kilometer fahren würden, wären wir allein hier schon siebenundzwanzig Tage unterwegs. Von Motel zu Motel. Ohne Zwischenfälle. Ohne eine Stadt wirklich gesehen zu haben.

Die Sonne schien herrlich, ich liebe diesen blauen Horizont. Wir gingen langsam die Stufen runter zum Strand. Meer und Baden taten ihm gut. Und mir erst. Die Verlangsamung des Seins macht sich bemerkbar. Genuss auf Raten. Mir fehlt der innere Schwung für Neues. Vielleicht muss ich fallen, fallen, fallen, bis neue Kraft entsteht? Leerlauf? Die nächste Lebensphase akzeptieren und das Beste daraus machen? Ich halte mich fest an der Dankbarkeit, denn – last but not least – das sind alles Luxusprobleme. Es geht immer irgendwie weiter, auch wenn der Wurm in der Seele bohrt.

Ich verrenne mich auch beim Schreiben: Die lustigen Geschichten erzähle ich ihm und spiele sie ihm teilweise vor, beispielsweise wie ich meine nächste Lesung zu »Thomas Mann und die Musik« vorbereite, bei der die japanische Pianistin zwischen Liszt und Beethoven ihr Können auf die Tastatur schleudern wird, während ich kurze, trockene Auszüge seiner Romane lese. »Zauberberg«, »Buddenbrooks«, »Doktor Faustus« und »Felix Krull«, zusammengequetscht auf vierzig Minuten. Da stellt sich nicht die Frage, wer der Publikumsliebling an diesem Abend sein wird. Trotzdem mag auch das erarbeitet sein. Die Pianistin wird, wie schon bei der letzten Lesung, nach jedem berühmten Stück ihre Hände leidenschaftlich in die Luft reißen, die Zuschauer werden applaudieren und mit Bravorufen ihre Begeisterung kundtun … und dann komm ich. Lesung und moderater Applaus. Mir graut jetzt schon vor dem Auftritt.

Ich werd’ mal die Chronologie meines Losertums aufschreiben. Vielleicht tut es gut zu sehen, wie aus jeder Niederlage Neues entstand.

Oh Mann, das klingt alles so, als sei ich in die Depression meines Ex-Gatten geschlüpft und verschanzte mich mit ihm im Alterungsprozess, um dem Tod keinen Einlass zu gewähren.

Schluss jetzt. Schaff die Leichen fort, die dir auf der Brust liegen, und genieße die Sonnenstrahlen auf der Nasenspitze. Das Leben ist zu kurz, um sich zu grämen. Lass die, die dich bremsen, im Straßengraben liegen.

Das Meer tobt heute wild. Es schäumt wie ich innerlich. Die Sonne auf meiner Haut wirkt beruhigend und lässt mich Frieden spüren. Mein Entschluss ist gefasst, ich räume auf mit all dem, was mich belastet, und ansonsten genieße ich jeden guten Moment. Alle drei Kinder stehen im Leben und sind gesund. Und mit Franz hab ich trotz aller Reflexionen eine gute Zeit. Ich kann es mir leisten, stillzustehen und abzuwarten. Und das tue ich jetzt. Mit Genuss und Dankbarkeit. Ende der Durchsage.

3. Eintrag Langsam machen die Erinnerungen die Augen auf. Wie schmeckt das Meer? Kann ich mit meiner Arthrose die – ja, wie viele? ich wusste es mal - Treppen runterlaufen bis zum Meer? Behindert wie ein Krüppel bin ich schon lang, hab ich trotzdem die Souveränität ins Wasser zu gehen und kann ich noch schwimmen? Ich humple die Treppen runter und ich humple ins Meer und ich kann noch schwimmen, fast wie früher (bild ich mir ein – Idiot!)!

Ein Sieg nicht, aber eine Beruhigung:Da ist noch ein Licht im Krüppeldunkel.

Heute Nacht, als ich wach war, hab ich mir gedacht: Jetzt wette ich mal mit mir, wie lang es dauert, bis ich alles vergessen hab, was sie mir angetan hat irgendwann und irgendwie und es wie früher wird, weil die vergangenen Gewohnheiten mich zu unsouveränen Intimitäten zwingen?

Als das Ende unserer Ehe näherkam, dachte ich: Sie braucht mich nicht mehr als Mann, sondern nur als Mülleimer für all den Scheiß, den sie Tag und Nacht von sich gibt. Wie ist das jetzt? Freundlich, friedlich, fast rücksichtsvoll, und obwohl sie fett ist, ist sie noch recht sexy.

Als ich aus dem Meer rausgeklettert bin über die spitzen Lavasteine, hoffend, ich stürze nicht, war das Knie viel besser. Da sie mich, seit wir da sind, damit nervt: du musst schwimmen, das hilft mehr als alles andere, hätte ich sie beinah aus Dankbarkeit geküsst.

Aber ist ein Kuss von mir aus Dankbarkeit okay?

Die Teleskopprothese ist gut, das billige Plastikprovisorium hält – noch. Vielleicht sollte ich sie küssen, solange das Provisorium noch hält und nicht mit Uhu nachgeklebt werden muss?

Dass alt werden nichts für Feiglinge ist, ist ein süßlicher Kitsch, das mit dem Massaker passt besser. Und sogar die Luft ist ein Kadaver.

Die Probleme mit der Lunge haben sich nicht in Luft aufgelöst, trotz Meer. Ich brauch immer noch das Kortisonspray.

Was ist positiv? Dass ich heute wirklich im Meer war und nicht untergegangen bin? Dass ich gemerkt hab, dass die Ex im Badeanzug fett, aber knusprig ist?

Langsam werde ich müde und die Erinnerungen schließen die Augen. Sie sollen mich in der Nacht trösten und mir freundlich zuwinken, damit mir nicht das letzte Ich verrutscht und ich es nicht mehr finde.

18. Oktober Der regelmäßige Alkohol zieht mich runter. Für mich allein kaufe ich schon lange keinen mehr, da ich die Selbstverständlichkeit, abends zum Gläschen zu greifen, verachte, auch wenn mir der Wein schmeckt. Franz trinkt regelmäßig, mittlerweile langsam und der große Unterschied zu früher: Er bleibt friedlich. Früher konnte ich mit jedem Glas oder Bier seine Aggression wachsen sehen, dahinter blieb die Angst der Disharmonie. Das ist heute anders. Das Alter macht zahnlos und stimmt milder, ich begrüße es.

»Wollen Sie unsere ›Spionin‹ werden? Sie bringen uns die Promi-News, wir verteilen diese an sämtliche Zeitungen und Sie bekommen dafür …. nichts.« Zugespitzt zusammengefasst das Angebot einer Promi-Nachrichtenagentur. Unfassbar, wie die Arbeits- und Zahlungsmoral gesunken ist. Gerade im Kunst-, Kultur- und Showbusiness. Franz meint, »es umgeben mich lauter Nassauer, die sich an meiner Gutmütigkeit bedienen«.

Das Wetter ist schön, das Meer tobt bedrohlich. Die friedliche Playa mutierte über Nacht zum Ungetüm. Zwischen Einkaufen, sehr gutem Essen, ich koche gern und üppig, und langen Gesprächen tut sich nicht viel. Die gemeinsamen Spaziergänge sind kurz und von vielen Pausen unterbrochen. Das Knie. Früher rannte er die Berge rauf und ich kam kaum hinterher. Heute ist es eine Slow-Motion-Rallye im Zweiertakt. Verständlich, er hat Schmerzen.

Er erkennt meine Not, mein Stagnieren in unwichtigen beruflichen Dingen, wenn ich mich festbeiße wie ein Dackel in der Wade und mich keifend wehre gegen die erneuten Ablehnungen, die mir widerfahren. Dabei bin ich doch so »gut« – zumindest fühle ich mich so. Statt den Stinkefinger zu zeigen, Forderungen zu stellen, Zähne zu zeigen und den Rasierklingenblues anzustimmen. Ihr Nassauer! Aber ich Arschloch lasse mir lange Zeit alles gefallen und wehre mich nicht. Bis ich plötzlich weg bin. Den Punkt überschritten, komme ich nicht mehr zurück.

Das war auch in der Ehe so. Und tschüss. Umso erstaunlicher ist es, dass wir uns heute gut verstehen. Brüderlich, geschichtlich, freundschaftlich.

Jedenfalls je stärker ich in meiner eigenen Moral versauere, desto mehr will er die Reise machen. Uns herausreißen, beide, neue Eindrücke. Sein Knie sei ihm dabei wurscht. Daheim warte nur eine OP. Und er zahle, alles. Eigentlich ein Träumchen. Ich sollte Luftsprünge machen. Wenn nicht Simone de Beauvoir Hausfrauen mit Prostituierten gleichgesetzt hätte. Obwohl: Die können auf Lohnsteuer arbeiten und sind gesetzlich versichert. Alter Gag, die Hausfrauenrevolution gibts nun auch schon zwanzig Jahre. Nix hat sich verändert.

Nach fünf Tagen hat sich eingeschlichen, dass ich den Abwasch mache. Zwar kommt ab und an ein zartes »lass stehen, ich mach das später«, aber das Später ist dann so viel später, dass ich die Anzucht tanzender Cucarachas scheue. Noch was stößt mir auf: der Klodeckel! Dass ein Mann im Stehen pinkeln muss und dabei rundherum alles vollspritzt, ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber okay. Aber warum muss ich, seit ein Mann im Haus ist, mehrfach täglich mit Fingerspitzen die Klobrille wieder runtertun, damit ich mich draufsetzen kann? Das frage ich mich.

4. Eintrag Recht viel brauch ich nicht … Dass das kaputte Knie sich einigermaßen brav benimmt, zum Beispiel! Gestern beim Abendspaziergang in Garachico nicht nur alle drei Minuten eine Bank gebraucht, sondern auch keine Luft bekommen und sehr nah gefühlt, dass ich am Rollstuhl entlangmarschiere.

Dann beim Heimkommen ein Glücksfall: Die Nachbarin, die mich fünf Jahre nicht gesehen hat, sagt zur Ex: Er schaut aus wie immer, die Jahre sind spurlos an ihm vorbeigegangen – und sie lächelt mich an. Ob das wirklich ein Kompliment ist, will ich nicht ergründen. Ich freue mich aber, für so ein Kompliment bin ich immer zu haben.

Vorsatz: die Haare nie wieder ganz kurz, wie die letzten Jahre, ich find alt und mit Haaren besser als alt und keine Haare. Morgen wollen wir wieder zum Baden gehen, aber das Meer ist wild und die Strände sind nicht mit Sand, sondern Lavasteinen voll. Ich muss gut reinkommen UND gut rauskommen, drin gehts.

Frage: Wie lange soll das gehen, diese Litanei des Verlusts? Der Dichter als Buchhalter seiner Vernichtung? Jetzt bis ans Ende deiner Tage? Vermutlich. Früher wurde ja alles wieder, was scheiße war. Aber früher ist tot.

In der Nacht im Bett verschiedene Übungen gemacht, die Verkrampfung zu lösen, die das kaputte Knie auf den ganzen Körper ausstrahlt, wollte es nicht vor der Ex machen, zu stolz für so viel Hinfälligkeit, obwohl, sie kennt mich, seit ich vierzig war, sie weiß also alles und sie weiß, dass ich mit dem „Kroetz“ keine Ähnlichkeit mehr habe.

Trotzdem ein bissl auch gedacht: schreib doch, allem Verfall zum Trotz, hier und jetzt dein Stück, das alte, uralte, zu Ende, mach es kurz und gut, kürzer und guter – kann ja sein, es funzt (ein schönes Wort).

Ziemlich viel getrunken heute, Weißwein, Rotwein, Whisky – von allem kleinere Mengen zwar, aber doch und völlig problemlos.

Ein gewaltiger Trost in den Dünen der fortschreitenden Vernichtung. Wenn wir auch sonst nicht viel zusammen tun können, wir können ziemlich gut zusammen essen und trinken …

19. Oktober Parallel gelebt. Er mit seinem Knie und Übungen beschäftigt, ich etwas aktiver Dinge angehend. Bei meiner Nachbarin Astrid, die mich versteht und immer schon verstand. Ihr Mann verstarb vor eineinhalb Jahren und er fehlt – auch mir. Der Altersunterschied der beiden war siebenundzwanzig Jahre, die Liebe zu ihm dauerte ihr Leben lang, über vierzig Jahre.

Ich erzähle ihr meine Storys, die mir den Sommer über widerfuhren. »Wenn jemand kommen und dich am richtigen Eck anzapfen würde, deine Kreativität wäre grenzenlos.« Dieses Bild blieb mir immer im Gedächtnis. Ich meinte sogar die Stelle spüren zu können, wo der Fluss meiner Energien tropfen könnte. Aber der Förderer kam bis dato nie und so lachen wir im Zeitraffer über meine vielen neuen Projekte, mein erfolgreiches Losertum und auch über das pietätlose Werbevideo meines Cousins – Adoptivsohn meines Onkels –, der das Haus meiner Mutter für zwei Millionen anpries, inklusive und als besonderes Highlight ausgewiesen, ihrem Sterbebett. Ein Schnäppchen. Lachen, anders kann man das nicht ertragen.

Mit allen drei Kindern lange telefoniert. Interessant, je weiter ich entfernt bin, desto näher sind sie mir oder ich ihnen.

Langsam perlt der deutsche Stress ab. Wichtigkeit hoch drei kann mich mal. Das liebe ich hier, auch wenn der nächste Alltag um die Ecke wartet.

Wir gehen baden, heute am kleinen Strand von Garachico. Hier war er noch nie schwimmen in fünfundzwanzig Jahren. Und er freut sich, dass man hier problemlos ins Meer kann. Tja, eben darum.

Es geht ihm heute tatsächlich besser und wir spazieren durch den Ort, die pittoresken Gassen, den Berg hinauf bis zu einer kleinen Bank mit Blick auf den Ort. Ich erzähle ihm von einem Text, ein Statement über Kultur, das ich für eine Literaturzeitschrift schreiben soll. Spontan machen wir einen gemeinsamen Text daraus, ein »Doppelinterview der Exinnen«. Es denkt sich leicht und wir schreiben auf Augenhöhe. Die Luft ist warm und mild. Die ungezwungene Kreativität hinterlässt Zufriedenheit. Bei ihm und bei mir. Heim, Feinschliff, abgeschickt. Na bitte, es geht doch.

5. Eintrag Heute Nacht ein „grandioser“ Satz, den ich mir unbedingt merken wollte: Das Gift des Niemehrschreibenkönnens träufelt auch hier in mein Herz, auch wenn das Autodafé des Dichters nur in Raten geschieht.

Bei Tageslicht betrachtet: ein hilflos sentimentaler Schmarrn, hochgegriffen und im Alterskitsch ersoffen. Und warum? Weil die Kreativität nur noch eine Endlosschleife von Wiederholungen ist, so wie das Meer, das mir bis ins Bett hinein nachrauscht. Ich schlafe hier gut und weiß, wenn man nicht mehr schreiben kann, dann wiederholt man. Seit zwanzig Jahren wiederhole ich vermutlich ein und denselben Satz, dasselbe Problem, das ist okay, wenn die Wiederholung immer besser wird und irgendwann das Werk dasteht, wenn aber nicht, dann endet der Wiederholende im Irrsinn, das eigene Tun ist ein Strick, der sich um deinen Hals legt. Es gibt einen schrecklichen Ausgang aus der Kunst, den Irrsinn, und einen lächerlichen, den Kitsch. Und dazwischen die leichte, heitere Spur des Genialen …

Ich bin sechsundsiebzig. Wie soll das noch werden. Haben Faßbinder und Sperr das bessere Los gezogen, mit achtunddreißig und achtundfünfzig tot zu sein? Die drei Söhne der Marieluise Fleißer schon lang tot?

Momentan „übe“ ich hier sehr kleine, kurze Wege und die Ex besteht darauf, dass ich nicht ohne Handy geh. Ich fühle mich bevormundet, aber so unrecht hat sie nicht. Ich könnte jederzeit hinfallen, aufs kranke Knie fallen und dann läge ich da, wie ein überfahrener Hund, der – genau – kein Handy hat.

Was tun dagegen? Gut essen! Die Ex kocht noch immer jeden Tag und jeden Tag köstlich. Wir trinken und wir streiten nicht. Für mich ist es so: Ich denke mir, wir haben uns zufällig vor kurzer Zeit kennengelernt und verbringen jetzt, weil es praktisch und angenehm ist, einige Zeit hier miteinander: locker befreundet, und so werden wir uns auch wieder trennen.

Das macht Gespräche über die Vergangenheit und alles Widerliche, was dazugehört, unmöglich: Wir haben kein gemeinsames Leben mehr, aus dem wir die Knüppel nehmen könnten, mit denen wir uns gegenseitig totschlagen.

20. Oktober Das Auto steht am Straßenrand. Santi hat den alten Kübel noch kein einziges Mal bewegt. Immer, wenn wir an seiner Werkstatt vorbeifahren, steht es da als Mahnmal der zwölfhundert Euro Anzahlung, die Santi von Franz erbeten und auch erhalten hatte. Eigentlich sollte es morgen fertig sein, das Auto. Mañana, mañana.

Hatte gestern ein Videomeeting mit einem Produzenten, eigentlich ohne große Erwartungen. Aber er sprang auf all meine Ideen an, die ich in der Schublade hatte. »Erfolg macht schön«, meinte Franz nach dem Gespräch. »Du schaust heute viel besser aus.« Merci für die Blumen. Ich muss mir unbedingt so eine Chronologie meines Losertums basteln, um mir selbst zu zeigen, wie sich eins aus dem anderen ergibt. Es ist unglaublich, wie alles, was man macht, einen Sinn ergibt, auch wenn man ihn zum Zeitpunkt des Erlebens nicht erkennt.

Am Nachmittag wieder an den Strand. Sein Knie wird besser, die Schmerzen lassen nach. Abends Videoanruf vom Sohn mit neuer Freundin. Einfach so auf der Terrasse mit Sonnenuntergang. Selbstverständlich. Als wir im Januar 1996 nach Teneriffa zogen, hatten wir im ersten gemieteten Häuschen kein Telefon. Um meine Mama anzurufen, musste ich die Telefonzelle im verschlafenen und ärmsten Ort Teneriffas aufsuchen. Von der Kabine aus hatte ich Blick auf den verschneiten Teide und die Peseten rauschten durch, ich kam mit dem Einwerfen nicht nach. Ein Ferngespräch. Der Dialog beschränkte sich quasi auf: »Ja, Mami, uns geht’s gut. Es ist schön, aber kalt hier. Das Asthma der Kinder wird besser. Bussis.«

Ein Jahr später ging der Antrag durch, dass wir ein Telefon bekommen sollten. Ich sehe uns noch den steilen Berg zum Häuschen mitten in der Pampa hochfahren, da turnten zwei Männer auf Masten herum. Wir verfolgten den Weg der frisch gehängten Telefonleitung und in der Tat, sie führte zum Haus. Vier Masten waren nötig. Wir fühlten uns wie Könige. Endlich waren wir mit der Welt verbunden – und sie mit uns! Wenn es mal klingelte, riefen wir immer alle wie aus einem Mund »Kammerspiele« – in der Hoffnung auf eine gute Nachricht für den Dichter. Die Telefonrechnungen waren gesalzen. Als wir dann 1998 ins Häuschen am Meer zogen, war ein Telefonanschluss schon selbstverständlich. Wir wohnten sozusagen in der Zivilisation. 2002 kam das Internet dazu, mit dem pfeifenden Modem, das ewig brauchte, um sich einzuloggen. Ich gründete in diesem Jahr die Hausfrauenrevolution und saß Tage, Wochen, Jahre vor dem sich drehenden Rädchen auf dem Bildschirm, wartend, dass die Verbindung sich aufbaut, um mich mit meinen »revolutionären« Texten mitteilen zu dürfen. Der Computer wurde mir in meinem Hausfrauenalltag zum Fenster zur Welt.

6. Eintrag Kleiner Spaziergang, viele alte, zerfallene Häuser. An den schönsten Plätzen der Insel, zerfleddert, zerschunden, weggeschmolzen, hängen geblieben, gestorben, ragen sie als abgetragenes Mauerwerk aus dem Grünen und wenn man diese Reste anschaut, sieht man hundert und zweihundert Jahre Leben. War das die Küche? Stall? Saßen hier um ein Feuer herum Menschen, die Hoffnungen hatten und Träume, die irgendwann weggezogen sind, den Schlüssel zum letzten Mal umdrehten oder die Türen offen lassen. An den schönsten Flecken mit den wunderbarsten Ausblicken stehen diese Reste menschlicher Existenz und wenn man Spanisch kann, kann man mit diesen Ruinen reden. Ich kann nicht Spanisch. Die Ex sagt: Diese Häuser können auch Deutsch. Es klingt wie eine Zurechtweisung, mein larmoyantes Gelaber nervt sie?

Wenn das Poetische nicht klappt, bleiben wir beim Praktischen: Mit einem halben Ibu 600 komm ich inzwischen zurecht.

Der Mercedes ist noch nicht fertig, der mecánico ist krank, sagt er zumindest (zwölfhundert Euro Vorschuss in den Wind geblasen?). Aber ich will ja auch noch nicht fahren. Ich will so lange bleiben, bis ich meine Depressionen vergessen hab. Die Ex stört mich dabei nicht, wenn ich jammere, sagt sie: Unsinn, so warst du immer, ich kenn dich nicht anders!

Und sie hat recht: Wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich dasitzen und vor mich hin glotzen, ein Bier aufmachen und glotzen und ein zweites und ein drittes, und mich dann auf den Diwan legen und einschlafen und aufwachen und ‚Brisant‘ anschauen oder ‚Hallo Deutschland‘ und mich vor dem restlichen Tag fürchten, weil der Abend noch nicht mal richtig angefangen hat.

Wir sind jetzt eine Woche hier: Wir haben keinen Fernseher und er fehlt mir nicht, und ich habe keine Angst.